コグノスコピー検査項目 詳細

遺伝子検査

ApoE対立遺伝子

一般アレル:T 変異型アレル:C

一般アレル:C 変異型アレル:T

Apo2アレルの存在を示す。

検査方法

1 輸入代行、海外の友人のつてなどを使って23andmeなどの遺伝子検査会社へ依頼(推奨)

2 病院に依頼 自費検査

nk-m.co.jp/antiaging/apoe.html

3 民間の遺伝子検査会社に検査を依頼(ApoE4アレル一個の有無しかわからないかもしれない)

アルツハイマー病リスク遺伝子(SNPs)

認知症・アルツハイマー病発症リスク関連遺伝子(SNPs) アルツハイマー病 ApoE(アポリポ蛋白E / Apolipo protein E) rs429358 (T;T) ApoE4の同定に必要な2つのSNPsのうちのひとつ。 (C;T):アルツハイマー病発症リスク~3倍、心臓

ApoE4:アルツハイマー病の新たな治療ターゲット

ApoE4: an emerging therapeutic target for Alzheimer’s disease Mirna Safieh、1 Amos D. Korczyn、2 and Daniel M. Michaelsoncorresponding author1

葉酸遺伝子検査

簡易メチレーション検査

白血球数 × 好塩基球の割合 ÷ 100 = 好塩基球数

好塩基球数40ng/ml以下 高メチル化の可能性

好塩基球数70ng/ml以上 低メチル化の可能性

葉酸代謝遺伝子(MTHFR) メチレーション 検査

MTHFR遺伝子(C677T,A1298C) 認知症・アルツハイマー 概要 MTHFRとはmethylenetetrahydrofolate reductase = メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素の英語を頭文字で表したもの。 5,10メチレンTHFを5メチルTHFに変換する際に

血清検査(炎症 vs 細胞保護) 目標値

hs-CRP(高感度C反応性タンパク質)

0.9 mg / l(0.09mg/dl)未満(低いほど良い) ※単位に注意

0.9mg / lより高い

→ 炎症の発生源を特定する。

候補:糖分、単純炭水化物、悪い脂肪のとりすぎ、リーキーガット、グルテン感受性、口腔内の不衛生、特定の毒素、その他、感染症

→ 低炎症性の食事

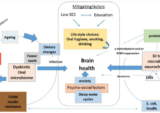

認知機能改善食事プログラム ケトフレックス12/3

リコード法ダイエットKetoflex12/3 リコード法食事法ケトフレックス12/3の概要。リコード法でアップデートされた情報、またその他の情報ソース。個人の解説や注釈なども含まれている。 ケトフレックス12/3 基本三原則 半日断食(12~16時間)+就寝前の絶食(3~4時間)

→ SPM Activeを一ヶ月摂取(日本では入手がむずかしい)

関連記事

炎症因子NF-κBを阻害する37の因子(認知症・アルツハイマー病)

炎症因子NF-κBの学習効果 概要 炎症の中心にある転写因子 NF-κBは炎症、ストレス応答、感染応答、免疫応答、細胞分化、増殖、細胞死などにおいて中心的役割を果たす転写因子のひとつ 複雑なシグナル伝達経路のネットワークによって、非常に多様な因子からの刺激を集約的に受ける。 外因

炎症誘導因子NLRP3インフラマソーム(認知症・アルツハイマー病)

炎症誘導因子NLRP3インフラマソームの抑制(作成中) 概要 自然免疫応答に関わる複合体タンパク質 インフラマソームとは微生物感染や細胞障害によって生じる刺激因子に応答して、炎症を制御する細胞内の分子複合体。自然免疫細胞を中心に発現する。微生物感染に対する宿主防御がその役割。 N

一般のCRP検査(感度が低い)

通常の(高感度ではない)CRP検査は基本的に急性炎症応答の指標となるもので、アルツハイマー病における慢性炎症の診断としては感度が荒く不適切。

ただし現在通常のCPR検査は、厳密には高感度CRPではないが新CRPに以降しつつあり、精度が高まっており代用が可能となってきている。検査元に確認してみると良い。

免疫 D015-001 実施料16点

CRPは老人斑、神経原線維変化とも関連することが示されている。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9070642

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7824175

中高年のCRPの増加は、アルツハイマー病リスクを増加させる可能性がある。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12210786

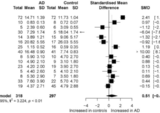

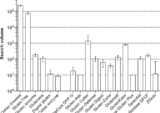

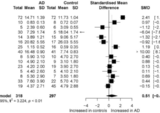

アルツハイマー病患者のCRP メタアナリシス

アルツハイマー病患者と健常者の間では血清CRPレベルの差は有意に異ならなかった。初期のアルツハイマー病においてCRPは健常者よりも低く、正常範囲内であったが、他の研究では反対の結果も示されており一貫性がない。アルツハイマー病患者のCRPは疾患の重症度と関連している可能性がある。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26340961

IL-6

炎症性アルツハイマー病(1型)において上昇する可能性のある炎症性サイトカイン。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22026253

高感度CRPで正常値であっても、IL-6で高い数値を示すことがある。

高値

IL-6はCRH、ACTH、コルチゾールを刺激するHPA軸の調節を行う。

トリプトファンの減少 うつ症状との関連。

アルツハイマー病と血管型認知症の鑑別バイオマーカー カットオフ値 14.25pg/ml

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22133543

www.nature.com/articles/s41598-018-30487-6

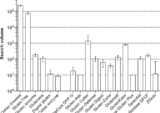

サイトカインはMCIからADへの移行時にピークレベルを有する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4822284/

単純ヘルペスウイルス1型、クラミドフィラ・ニューモニエ、ヘリコバクターピロリ、歯周病菌の可能性

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24910016/

目標値 3pg/ml 未満

→ 抗酸化バランスの調整

TNF-α

IL-6と同様炎症性アルツハイマー病(1型)において上昇する可能性のある炎症性サイトカイン。

目標値 6.0pg/ml未満

ホモシステイン

7 nmol /ml 未満 (一般基準値3.7~13.5 nmol/mL)

ホモシステインが6より高いと海馬の萎縮を加速化させる可能性がある。

リコード法 ホモシステインを低下させる3ステップ

6より高い場合

→ P-5-Pを20~50mg、メチルコバラミンとアデノシルコバラミンを合計1mg、メチル葉酸を0.8mg(最高で5mg)を摂取

3ヶ月後にホモシステインを再度チェック

→ ホモシステイン値が6より下がらない場合トリメチルグリシン500mgを追加

さらに3ヶ月後にホモシステインをチェック

→ ホモシステインが高い場合は、メチオニンの摂取制限(ナッツ、牛肉、羊肉、チーズ、ターキー、豚肉、魚、貝類、甲殻類、大豆、卵、乳製品、豆類などの食品を制限)

異常ホモシスチン尿症、葉酸・ビタミンB6・ビタミンB12欠乏、脳梗塞、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症、深部静脈血栓症、2型糖尿病、甲状腺機能低下症

生化Ⅱ D010-005 実施料304点

アルツハイマー病リスク ホモシステインが上昇する8つの要因と8つの改善方法

概要 ホモシステインは、メチオニン代謝サイクルでアミノ酸メチオニンからシステインを生合成する際に必須の中間代謝物(含硫アミノ酸)。ホモシステインは毒性作用をもち、血中の高いホモシステイン濃度は、心血管疾患の危険因子として知られている。 血管内皮細胞へも影響があるため、血管と関与す

ホモシステインの低下 ライフエクステンション

Homocysteine Reduction 1 概要 概要と速報 血流中のホモシステイン濃度の上昇は、様々な健康問題とリンクしている。 高タンパク食、特に赤肉や乳製品を含むものは、ホモシステインの血中濃度を増加させることができる。 あなたが、高ホモシステインである、またはリスク

ホモシステイン リスクの高い集団における新たな役割の可能性

要旨 血漿中ホモシステインの増加は、いくつかの病理学的障害の危険因子である。本レビューでは、さまざまな集団集団におけるホモシステインの役割、特にリスク状態(妊娠、乳児期、老年期)における役割、およびこれらの年齢層における疾患のマーカーまたは病因因子としての関連性に焦点を当て、ホモ

ビタミンB6

60~100

110を超えないこと。

低値 → 活性型ビタミンB6の摂取

ビタミンB群と脳 メカニズム、用量、有効性のレビュー

B Vitamins and the Brain: Mechanisms, Dose and Efficacy—A Review 要旨 ビタミンB群は8種類の水溶性ビタミンで構成され、細胞機能において不可欠かつ密接に関連した役割を果たし、膨大な数の異化および同化酵素反応において補

ビタミンB12

500〜1,500 pg/ml

低値 → メチルコバラミンを摂取

ビタミンB群と脳 メカニズム、用量、有効性のレビュー

B Vitamins and the Brain: Mechanisms, Dose and Efficacy—A Review 要旨 ビタミンB群は8種類の水溶性ビタミンで構成され、細胞機能において不可欠かつ密接に関連した役割を果たし、膨大な数の異化および同化酵素反応において補

明確なB12欠乏症、嘔吐または下痢に苦しんでいる、または副作用などにより経口治療に耐えられない場合、胃炎、PPIの使用などによりB12の吸収が低下していると考えられる場合は舌下投与推奨。

限界欠乏症の菜食主義者および菜食主義者におるコバラミンの栄養状態に対する2種類のビタミンB12の舌下投与...

Effect of two different sublingual dosages of vitamin B12 on cobalamin nutritional status in vegans and vegetarians with a marginal deficien

巨赤芽球貧血、胃切除術後、萎縮性胃炎、膵機能不全、極端な偏食

生化Ⅰ D007-039 実施料152点 判断料144点

葉酸

10~25ng / ml

1ng/mL ≒ 2.266 nmol/L

低値 → 活性型葉酸MTHFの摂取

血清葉酸の正常値または参照値にはかなりばらつきがある。[R][R][R][R][R]

食事やサプリメントによって変動が激しく、正確に測定したい場合は赤血球葉酸の測定が望ましい。

ビタミンB群と脳 メカニズム、用量、有効性のレビュー

B Vitamins and the Brain: Mechanisms, Dose and Efficacy—A Review 要旨 ビタミンB群は8種類の水溶性ビタミンで構成され、細胞機能において不可欠かつ密接に関連した役割を果たし、膨大な数の異化および同化酵素反応において補

葉酸・5-MTHF(認知症・アルツハイマー)

葉酸(ビタミンB9)・ 5-メチルテトラヒドロ葉酸 関連記事 MTHFRについて 検査・対処法など(認知症・アルツハイマー) 概要 葉酸は、ビタミンB9とも呼ばれる。 活性型葉酸と言われる5-メチルテトラヒドロ葉酸は、省略して5-MTHFと書かれる。 葉酸の主な役割 メチル化の寄

生化Ⅰ D007-040 実施料162点 判断料144点

ビタミンC

1.3~2.5 μg/ ml

低値または銅レベルが高い → ビタミンC 1~4g

ビタミンCと老化とアルツハイマー病

Vitamin C, Aging and Alzheimer’s Disease 要旨 加速された老化のマウスモデルの蓄積の証拠は早熟な老化のアスコルビン酸の救助の役割を示する。アスコルビン酸のサプリメントは、細胞の成長、酸化ストレス、テロメアの萎縮、クロマチンの乱れ、炎症性因子

ビタミンC 15の脳保護効果と8つの潜在的リスク

アスコルビン酸・高濃度ビタミンC点滴・認知症・アルツハイマー病関連研究 概要 アスコルビン酸(ビタミンC)は、いちご、ほうれん草、ブロッコリーなどに含まれる水溶性の抗酸化物質で、多くのサプリメントにも配合されている。 中枢神経系の高いビタミンC濃度 中枢神経系のアスコルビン酸濃度

ビタミンC欠乏症(壊血病)、血液透析例、アルコール中毒

生化Ⅰ D007-056 実施料314点 判断料144点

25-ヒドロキシビタミンD

目標値 50〜80 ng / ml

神経毒性作用の閾値は120 ng / ml

必要摂取ビタミンD濃度(IU) = 現在のビタミンD濃度 - 目標ビタミンD濃度 × 100

ビタミンD濃度が低い → ビタミンD(ビタミンK2(MK-7)も摂取)

ビタミンDの神経保護効果と欠乏リスク20の要因

神経ステロイド ビタミンD 概要 ビタミンDは人間に必須の脂溶性ビタミン ビタミンとして分類されているが、体内で多くの代謝過程に関与しておりプロホルモンと見なすこともできる。 ビタミンDは、骨の健康と成長、筋肉や神経の活動に重要なカルシウムとリンのバランスを調節する。その他にも血

ビタミンD 認知とアルツハイマー病 治療上の利点はDの後追いにある

Vitamin D, Cognition and Alzheimer’s Disease: The Therapeutic Benefit is in the D-Tails 要旨 ビタミンDは、1920年代初頭のくる病のパンデミック期に発見されて以来、カルシウム・リンの恒常性維

ビタミンD依存症Ⅰ型、ビタミンD欠乏症(くる病、骨軟化症)、慢性腎不全、特発性上皮小体機能低下症、偽性上皮小体機能低下症

1,25-ジヒドロキシビタミンD は3 、ラジオレセプターアッセイ法、RIA法又はELISA法により、慢性腎不全、特発性副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症、ビタミンD依存症Ⅰ型若しくは低リン血症性ビタミンD抵抗性くる病の診断時又はそれらの疾患に対する活性型ビタミンD3剤による治療中に測定した場合にのみ算定できる。

活性型ビタミンD3剤による治療開始後1月以内においては2回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。

生化Ⅰ D007-057 実施料400点 判断料144点

ビタミンE(αトコフェロール)

目標値 12〜20 mcg / ml (一般基準5.5~17mcg/ml)

40~を超えると毒性症状と関連する可能性がある。

ビタミンEが低い場合 → トコフェロールとトコトリエノールのミックス400~800IUを摂取。

ビタミンEの換算 10 mg ≒ 15 IU 266mg ≒ 400IU

ビタミンE(認知症・アルツハイマー)

ビタミンE 目標ビタミンE(αトコフェロール)血清濃度 12-20mcg/ml ビタミンE3号(αトコトリエノール)に、脳の海馬の神経細胞死を抑制する効果がある。 重要度 1. アルファ-トコトリエノール 2. ガンマ-トコトリエノール なぜビタミンE治療がアルツハイマー病治療で

ビタミンEとアルツハイマー病:これまでに分かっていることは?

Vitamin E and Alzheimer’s disease: what do we know so far? 要旨 ビタミン E は、アルツハイマー病に関連する神経変性過程に影響を与える様々な生物学的機能を有していることから、アルツハイマー病への臨床的介入の可能性が提案さ

アルツハイマー病におけるビタミンE治療の有効性について

The Effectiveness of Vitamin E Treatment in Alzheimer’s Disease 要旨 ビタミンEは何年も前にアルツハイマー病の治療薬として提案された。しかし、その効果ははっきりとしたものではない。ビタミンEは抗酸化物質や神経保護物質

COVID-19 ビタミンE

コロナウイルス ビタミンE 概説 脂溶性ビタミンであるビタミンEは強力な抗酸化物質であり、宿主の免疫機能を調節する能力を持っている。ビタミンEの欠乏は、体液性免疫と細胞性免疫の両方を損なうことが知られている。しかし、ビタミンEの補給が感染症の発生率に有害な影響を及ぼす可能性がある

オメガ6とオメガ3の比率(EPA:AA比)

オメガ3=8%以上 オメガ6:3比 0.5~3.0

目標 3未満 0.5未満は出血リスクが高まる。

赤血球膜中のEPA、DHA濃度(食事の影響を受けにくい)

日本では脂肪酸4分画が測定に用いられることが多い。

血漿EPA、DHAと赤血球EPA、DHAの間には高い関連性があるが、アラキドン酸では低い関連性を示す。(r=0.364)

pdfs.semanticscholar.org/6d3d/3ca06d49f6f8296c25b170b6099cdae9f584.pdf

脂肪酸4分

生化Ⅱ D010-007 実施料429点 判断料144点

アルブミン:グロブリン(A/G比)

炎症の補完的指標、肝臓疾患、栄養失調でも比率は下がる。

体の恒常性機能に障害があると比率が下がる。

目標値 1.8

献血による無料検査

適応:栄養失調症,肝硬変症,ネフローゼ症候群,甲状腺機能亢進症,吸収不良症候群,慢性肝炎,低蛋白血症,無アルブミン血症,肝障害,肝癌,栄養障害

アルブミン 実施料11点 判断料144点 生化Ⅰ D007-001

グロブリン 実施料38点 判断料144点

https://alzhacker.com/a-g-ratio/

血清アルブミン/グロブリン比はホメオスタシスの反映を介した認知機能低下と関連している ネステッド症例対照...

Serum albumin to globulin ratio is related to cognitive decline via reflection of homeostasis: a nested case-control study 要旨 背景 最近の研究では、加齢、

空腹時インスリン

4.5 μIU/ ml 未満(低いと良好)

アルツハイマー病におけるインスリン抵抗性

Insulin Resistance in Alzheimer's Disease 糖尿病、肥満、認知症の疫学的な関連性は、公衆衛生上の重要な課題であると同時に、これらの状態をさらに理解する機会でもある。この3つの疾患の間で重要な交点はインスリン抵抗性であり、これは糖尿病と肥満の

2型糖尿病とアルツハイマー病における脳内インスリン抵抗性:概念と難問

Brain insulin resistance in type 2 diabetes and Alzheimer disease: concepts and conundrums ゾーイ・アルバニタキス,2 シャノン・L・マコーレー・ランバック,3 アーロン・M・ケーニッヒ,1

生化Ⅱ D008-011 実施料112点 判断料144点

空腹時血糖値

70~90 (より低い値がベター)

空腹時血糖値が93を超える → DESSの実行(ダイエット、エクササイズ、スリープ、ストレス軽減)

適応:糖尿病、胃切除術後、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、クッシング症候群、急性膵炎、膵腫瘍、医原性高血糖、インスリノーマ

常用負荷試験200点 耐糖能精密検査900点 血清11点

ヘモグロビンA1c(HbA1c)

5.6未満(もっと低い方が良い)

適応:糖尿病

血液 D005-009 実施料49点 判断料144点

BMI

自分で計算可

keisan.casio.jp/exec/system/1161228732

目標値:18〜25

BMI 25以上 → 2型糖尿病のリスク

BMI 30以上 → 未発症の人はアルツハイマー病のリスク

BMI 18.5未満 → 栄養不良とホルモンに関係する可能性(重要)

BMIが20を切る場合はケトンダイエットで必ず炭水化物をしっかり摂取する日を(週1)もうける。

より低い、BMIが18以下の場合は週2の炭水化物を補充日をもうけて、体重を増やす。

レプチン抵抗性を改善する7つのアプローチ

概要 食べすぎないための食欲抑制ホルモン? レプチンは、全身の脂肪細胞で作られ、視床下部内で作用することで食欲を抑制し、体脂肪を減少させる脂肪蓄積の調節ホルモンとして知られている。そのためレプチン研究初期の頃は「満腹ホルモン」「痩せホルモン」などと呼ばれてきた。 しかし、レプチン

グレリンの神経保護効果(認知症・アルツハイマー)

抗認知症ホルモングレリンを増やす8つの方法 概要 グレリンの役割 グレリンは、視床下部に作用して食欲を誘発し、下垂体に作用して成長ホルモンを分泌させる内因性の神経ペプチドホルモンであり食欲刺激ホルモンでもある。 胃が空になるとグレリンは分泌され、食事などにより胃が拡張すると分泌が

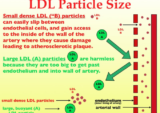

LDL-p(LDL粒子数)

700~1000

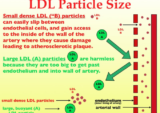

Small dense LDL(超悪玉コレステロール)

20mg/dl 未満

検査値は粒子径25.5nm未満のLDLを意味する。そのため少ないほど良い。

実施料80点 判断料144点

sd-LDL/超悪玉コレステロールを低下させる5つのアプローチ

sd-LDL/超悪玉コレステロール キーワード:small dense LDL,酸化LDL(MDA-LDL),LDL-p, 概要 これまで、悪玉コレステロールとされていたLDLが基準値内であっても、動脈硬化に進みやすい人が一定数存在しており、近年の研究でLDLの粒子サイズによって

sd-LDLレベル、LDL粒子数、LDL粒子径に対する栄養補助食品と天然物の有益な効果:臨床レビュー

The beneficial effects of nutraceuticals and natural products on small dense LDL levels, LDL particle number and LDL particle size: a clinic

超悪玉コレステロール(small-dense LDL)の最新データ

Small, dense LDL: an update レビューの目的 本レビューでは、他のバイオマーカーとの関連性も含めて、微小高密度LDL(sd-LDL)のアテローム性粒子に関する最新の知見をまとめた。 最近の知見 sd-LDLレベルの上昇は、糖尿病、肥満、メタボリックシンド

酸化LDL(MDA-LDL)

60 未満

適応:冠動脈疾患既往歴のある糖尿病患者で、冠動脈疾患発症に関する予後予測の補助の目的で測定する場合に3月に1回に限り算定できる。

生化Ⅰ D007-045 実施料200点 判断料144点

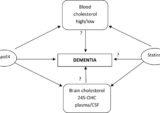

総コレステロール

150 以上

総コレステロール150未満 → 脳萎縮の可能性が高まる。

検査

献血で無料検査してもらえるかも。

適応:高脂血症、閉塞性黄疸、脂質代謝異常

生化Ⅰ D007-003 実施料17点 判断料144点

コレステロールの管理 ライフエクステンション

Cholesterol Management 1 概要 概要とクイックファクト コレステロール生化学の過小評価されていない側面への新たな研究は、リポタンパク質と呼ばれる血液を介してコレステロールを輸送するために責任を負う分子の特性は、アテローム性動脈硬化症の開発に重要な洞察を提供

コレステロールセンサー肝臓X受容体(LXR) 26の活性化方法

肝臓X受容体(LXR)とアルツハイマー病研究 概要 コレステロールセンサー 核内受容体肝臓X受容体(LXR)はコレステロール恒常性を調節するコレステロールセンサーと(オキシステロール活性化核内受容体)して知られている。 コレステロール逆輸送、胆汁酸へのコレステロール変換などの腸内

肝X受容体の治療に有用なリガンド

Ligands of Therapeutic Utility for the Liver X Receptors 要旨 肝X受容体(LXR)は、血管系疾患や代謝性疾患、神経変性疾患から脂質代謝に起因する癌に至るまで、様々な病態を治療するための潜在的な治療標的として認識されるように

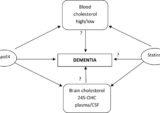

コレステロールと認知症 長く複雑な関係

Cholesterol and Dementia: A Long and Complicated Relationship 要旨 背景 加齢に伴う認知的ウェルビーイングを維持するための効率的な戦略、特に人口高齢化の文脈では大きな需要がある。認知症は高齢者の障害や依存症の主な原因と

HDL

50 以上

検査

CETP欠損症、動脈硬化症、肝障害、糖尿病、高脂血症、脂質異常症、低HDL血症、L-CAT欠損症、アルファリポ蛋白欠乏症(タンジール病)

生化Ⅰ D007-003 実施料17点 144点

アルツハイマー病から見たHDL

HDL from an Alzheimer's disease perspective 要旨 レビューの目的 HDLとアルツハイマー病に関する現在の知見を概観し、HDLの血管保護機能に焦点を当て、アルツハイマー病の血管障害に対するバイオマーカーや治療ターゲットとしての可能性を検討

心血管疾患のアウトカムの管理におけるナイアシンの役割の評価 システマティックレビューとメタアナリシス

Assessment of the Role of Niacin in Managing Cardiovascular Disease Outcomes キーポイント 質問 米国食品医薬品局(FDA)が承認した心血管疾患患者に対するナイアシンの残りの適応を裏付ける証拠は何か? 所

中枢神経系におけるナイアシン 生物学的側面と臨床応用の最新情報

オンラインで2019年2月23日に公開。 要旨 ナイアシン(別名「ビタミンB3」または「ビタミンPP」として知られている)は、ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド(NAD)とニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチドリン酸(NADP)という補酵素を生成する2つのビタマー(ニコチ

トリグリセリド(TG)

150 未満

低すぎる中性脂肪(50~)は毒素の曝露を疑う。

高値 sd-LDLのチェック

検査

適応:脂質異常症,高脂血症,高トリグリセライド血症,脂肪肝,動脈硬化症,膵炎,メタボリックシンドローム

生化Ⅰ D007-001 実施料11点 判断料144点

グルタチオン

GSH(還元型グルタチオン)

目標値 5.0〜5.5 μm

検査機関

日本国内での検査は難しいかもしれない。

対応

不足している場合

N-アセチル-システインの摂取、または増量

グルタチオン点滴、アセチル-L-グルタチオン、リポソームグルタチオンのどれかを摂取。どれが著効を示すかは人によって異なるため一通り試す、または組み合わせる。

GSSG(酸化型グルタチオン)

GSH同様日本国内での検査の取り扱いはおそらくないが、GSHと合わせてできればベター。

アルツハイマー病 グルタチオンの脳保護効果メカニズム

還元型グルタチオン・認知症 概要 グルタチオンとはグルタミン酸、システイン、グリシンの3つのアミノ酸からなるペプチドで細胞を保護する抗酸化物質。 グルタチオンの感受性が高い脳 ヒトの脳は、体重比で2%だが酸素消費は20%と大量の酸素を消費する。 そのため、他の組織よりも高い濃度で

グルタチオンを増やす8つの戦略

他のすべての抗酸化物質は、グルタチオンがなければ十分な役割を果たせません。 そのため科学者はグルタチオンを「すべての抗酸化物質の母」と呼びます。 Jimmy Gutman博士 1. グルタチオンを枯渇させる物質を避ける グルタチオンレベルを高める努力の前に、まず可能な限りグルタチ

健康と病気のグルタチオンシステムと酸化ストレス

Neurodegenerative Diseases: Potential Effect of Glutathione 要旨 神経変性疾患は、中枢神経系や末梢神経系の神経細胞の機能が徐々に低下し、最終的には神経細胞が死滅することを特徴としている。酸化ストレスは、神経変性過程に関与

アルツハイマー病へのグルタチオンサプリメントによる認知機能の改善 進むべき道

Cognitive Improvement with Glutathione Supplement in Alzheimer’s Disease: A Way Forward 要旨 アルツハイマー病は、世界中の何百万人もの人々に影響を与える壊滅的な神経変性疾患である。アルツハイマ

赤血球チアミンピロリン酸(ビタミンB1)

チアミンピロリン酸(TPP)

目標値 100〜150 ng / ml

血清チアミンよりもチアミンピロリン酸がより正確

血清チアミン

目標値 20~30 nmol/l

ビタミンB1の活性型

ビタミンB2

生化Ⅰ D007-052 検査料259点 判断料144点

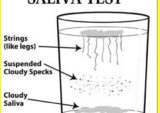

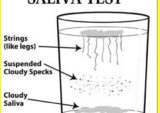

腸管壁浸漏症候群(リーキーガット)

ラクツロース・マンニトール試験

日本国内でもっとも一般的な腸透過測定検査

ゾヌリン抗体

一部のクリニックで検査が可能

Cyrex Array 2(検査セット)

- アクトミオシンIgA

- オクルディン/ゾヌリンIgG

- オクルディン/ゾヌリンIgA

- オクルディン/ゾヌリンIgM

- リポ多糖(LPS)IgG

- リポ多糖(LPS)IgA

- リポ多糖(LPS)IgM

高額だが日本で検査が可能になったようだ。

リーキーガットを自分で調べる3つのスクリーニング検査

リーキーガット症候群の検査方法(簡易診断) はじめに リーキーガットを測定する標準的な検査方法は確立されていない。 リーキーガットは複数の要因によって引き起こされているため、 検査方法にも多くの種類があり単一の検査では正確な診断をつけることができない。 多くの検査方法 リーキーガ

腸管壁漏洩症候群(リーキーガット) (作成中)

腸管バリア・腸管透過性の機能 概要 腸壁は400平方メートルの表面積を有しヒトのエネルギー消費量の40%を消費する! 抗原や微生物の侵入を防ぎながら、水分と電解質を調節し、食事中の栄養素を吸収する役割を担う。 腸管バリア 腸管上皮バリア(または腸バリア)とは、細菌や微生物、毒素な

血液脳関門機能障害

Cyrex Array 20

- 血液脳関門タンパク質IgG + IgA複合体

- 血液脳関門タンパク質IgM

高額だが日本で検査が可能になったようだ。

GABAチャレンジテスト

血液脳関門の完全性に障害ある場合GABAの透過性が増加すること利用した自己検査

MMP9

MMPは細胞外マトリックス(ペプチド結合)を分解するエンドペプチダーゼ

MMP9は血液脳関門の破壊に役割を果たす酵素

アルツハイマー病をはじめとする神経変性疾患における血液脳関門の破壊

Blood–brain barrier breakdown in Alzheimer’s disease and other neurodegenerative disorders 要旨 血液脳関門(BBB)は、脳微小血管内の連続的な内皮膜であり、細胞間の接触を封鎖しており、硬膜

ブレインフォグ

ブレインフォグ(脳の霧)を引き起こす原因のひとつに炎症が考えられる。

グルテン感受性

グルテン・セリアック病・認知症 関連研究のまとめ

概要 グルテンとは グルテンとは小麦に含まれるタンパク質の一種。グルテンは何百もの複雑な混合物であり、主にグリアジンとグルテニンの混合で構成されている。ライ麦のセカリン、大麦のホルデイン、オート麦のアヴェンジン、などもすべて総称としてグルテンと呼ばれる。 ライ小麦、麦芽、カムート

食事性グルテンと神経変性 前臨床研究のための症例

Dietary Gluten and Neurodegeneration: A Case for Preclinical Studies 要旨 セリアック病(セリアック病)は主に腸管を侵す自己免疫疾患であるが、かなりの数の患者が神経学的障害を示すことを示す証拠が増えている。神経学

市販のグルテン分解酵素 セリアック病における潜在的な危険性

Commercially available glutenases: a potential hazard in coeliac disease 要旨 背景 セリアック病(セリアック病)の唯一の治療法はグルテンフリー食(グルテンフリーダイエット)である。しかし、患者の間では、グル

グルテンフリーダイエット 健康的なダイエットのためのギャップと必要性

Gluten-Free Diet: Gaps and Needs for a Healthier Diet 要旨 グルテンフリーダイエット(GFD)は、現在、セリアック病(CD遺伝的に影響を受けやすい個人のグルテンタンパク質に永久的な不耐症によって引き起こされる慢性的な全身性自己

組織トランスグルタミナーゼ抗体検査

Cyrex Array 3X(検査セット)

- 小麦IgG

- 小麦IgA

- 小麦胚芽Agglutinin IgG

- 小麦胚芽Agglutinin IgA

- 非グルテンタンパク質A IgG

- 非グルテンタンパク質B IgG

- 非グルテンタンパク質B IgG

- 非グルテンタンパク質B IgA

- グリアジン毒性ペプチド IgG

- グリアジン毒性ペプチド IgA

- ネイティブ+脱アミド化アルファ – グリアジン-33-mer IgG

- ネイティブ+脱アミド化アルファ – グリアジン-33-mer IgA

- アルファ – グリアジン-17-mer IgG

- アルファ – グリアジン-17-mer IgA

- ガンマ – グリアジン-15-mer IgG

- ガンマ – グリアジン-15-mer IgA

- オメガ – グリアジン-17-mer IgG

- オメガ – グリアジン-17-mer IgA

- グルテニン-21-mer IgG

- グルテニン-21-mer IgA

- グルテオモルフィン+プロジノルフィン IgG

- グルテオモルフィン+プロジノルフィン IgA

- グリアジン – トランスグルタミナーゼ複合体 IgG

- グリアジン – トランスグルタミナーゼ複合体 IgA

- 微生物性トランスグルタミナーゼ – 2 IgG

- 微生物性トランスグルタミナーゼ – 2 IgA

- トランスグルタミナーゼ – 2 IgA

- トランスグルタミナーゼ – 3 IgG

- トランスグルタミナーゼ – 3 IgA

- トランスグルタミナーゼ – 6 IgG

- トランスグルタミナーゼ – 6 IgA

Cyrex Array 4

- ライムギ、オオムギ、スペルト小麦、ポーランド小麦 IgG + IgA 複合体

- 牛乳 IgG + IgA 複合体

- アルファ – カゼインおよびベータ – カゼイン IgG + IgA 複合体

- カソモルフィン IgG + IgA 複合体

- 牛乳ブチロフィリン IgG + IgA 複合体

- ホエイプロテイン IgG + IgA 複合体

- チョコレート IgG + IgA 複合体

- オーツ IgG + IgA 複合体

- 酵母 IgG + IgA 複合体

- コーヒー IgG + IgA 複合体

- ゴマ IgG + IgA 複合体

- そば IgG + IgA 複合体

- ソルガム IgG + IgA 複合体

- ミレー IgG + IgA 複合体

- 麻 IgG + IgA 複合体

- アマランス IgG + IgA 複合体

- キノア IgG + IgA 複合体

- タピオカ IgG + IgA 複合体

- テフ IgG + IgA 複合体

- 大豆 IgG + IgA 複合体

- 卵 IgG + IgA 複合体

- とうもろこし IgG + IgA 複合体

- 米 IgG + IgA 複合体

- ジャガイモ IgG + IgA 複合体

高額だが日本で検査が可能になったようだ。

グルテン・セリアック病・認知症 関連研究のまとめ

概要 グルテンとは グルテンとは小麦に含まれるタンパク質の一種。グルテンは何百もの複雑な混合物であり、主にグリアジンとグルテニンの混合で構成されている。ライ麦のセカリン、大麦のホルデイン、オート麦のアヴェンジン、などもすべて総称としてグルテンと呼ばれる。 ライ小麦、麦芽、カムート

自己抗体

Cyrex Array 5

- 壁細胞+ ATPアーゼIgG + IgA複合体

- 内因子IgG + IgA複合体

- ASCA + ANCA IgG + IgA複合体

- トロポミオシンIgG + IgA複合体

- チログロブリンIgG + IgA複合体

- 甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)IgG + IgA複合体

- 21ヒドロキシラーゼ(副腎皮質)IgG + IgA複合体

- 心筋ペプチドIgG + IgA複合体

- アルファ-ミオシンIgG + IgA複合体

- リン脂質IgG + IgA複合体

- 血小板糖タンパク質IgG + IgA複合体

- 卵巣/精巣 IgG + IgA複合体

- フィブリンIgG + IgA複合体

- コラーゲン複合体IgG + IgA複合体

- 関節炎ペプチドIgG + IgA複合体

- 骨細胞IgG + IgA複合体

- チトクロムP450(肝細胞)IgG + IgA複合体

- インスリン+膵島細胞抗原IgG + IgA複合体

- グルタミン酸デカルボキシラーゼ65(GAD 65)IgG + IgA複合体

- ミエリン塩基性タンパク質IgG + IgA複合体

- アシアロガングリオシドIgG + IgA複合体

- アルファ+ベータチューブリンIgG + IgA複合体

- 小脳IgG + IgA複合体

- シナプシンIgG + IgA複合体

高額だが日本で検査が可能になったようだ。

血清検査(栄養 ホルモン)

リコード法が目指すステロイドホルモンの最適値は、認知機能を低下(脳のダウンサイジング)を防ぐための治療目的の目標値であり、一般健常高齢者の最適値よりも高い。

一度数値が最適化され、認知機能を取り戻すことができればホルモン投与を減らしホルモンレベルを低くすることが可能となる。

ホルモン治療に関しては現状以下の4つの選択肢があると思われる。

1.リコード法基準でのホルモン補充療法を行なってくれるお医者さんを探す。(知る限り、日本国内で行なってくれるところは非常に限られる、また自費診療かつジェネリックが使えず、継続していく必要もあるためコストは非常に高額となる。)

2.運動、非薬物療法、サプリなどを用いてホルモンレベルの底上げをはかる。(効果は非常に限定的)

3.ステロイドホルモンに関してはDHEAやプレグネノロンなどの上流に位置するホルモンだけを使い、それらの代謝を促進させる運動やサプリメントを用いて最適化をはかる。(2よりも効果は高いが、通常最適値にまでは届かない。)

4.検査だけは病院で行ってもらい、投与は自分で個人輸入して行う。(もっとも現実的かつ最適値にも達することができるが、不安感を感じる人が多い)

25-ヒドロキシ-ビタミンD

50~80 ng / ml

ビタミンD3の必要量の計算

例 ビタミンD濃度が40であり、目標値が80である場合

目標値80 – 現在地40 = 40

一日の必要ビタミンD3摂取量 40×100倍 = 4000IU

※非推奨のD2は約半分の効力

ビタミンDの神経保護効果と欠乏リスク20の要因

神経ステロイド ビタミンD 概要 ビタミンDは人間に必須の脂溶性ビタミン ビタミンとして分類されているが、体内で多くの代謝過程に関与しておりプロホルモンと見なすこともできる。 ビタミンDは、骨の健康と成長、筋肉や神経の活動に重要なカルシウムとリンのバランスを調節する。その他にも血

ビタミンD 認知とアルツハイマー病 治療上の利点はDの後追いにある

Vitamin D, Cognition and Alzheimer’s Disease: The Therapeutic Benefit is in the D-Tails 要旨 ビタミンDは、1920年代初頭のくる病のパンデミック期に発見されて以来、カルシウム・リンの恒常性維

生化Ⅰ D007-057 実施料400点 判断料144点

エストラジオール(E2)

- 50~250 pg / ml (0.05 ng ~ 0.25 ng / ml) (閉経前)

- 80 pg/ml 前後 (50代閉経後)

- 40~80 pg/ml (60~80代)

- 20~30 pg/ml (男性) ※LifeExtension社基準

エストラジオールとプロゲステロンの比率目標をまず10/100とし、その後症状を見ながら最適化していく。エストラジオールの数値にも議論があり、リコード法医によっても最適レベルに対する見解が異なる。

男性にも特に高齢ではエストラジオールは脳機能を守ってくれる。テストステロンの代謝を防ぐ役割もある。ただし高すぎないように注意。

上限値を大きく超える場合は、クリシン500mg(アロマターゼ阻害剤)を使う。

それでも高い場合はアリミデックス(アナストロゾール)を検討。

例 E2:10(pg/ml) / P4:1(ng/ml) ※1000pgは1ng

卵巣機能不全、無月経症、卵胞発育不全、重症妊娠中毒症、切迫流産、子宮内胎児発育遅延、子宮内胎児死亡、エストロジェン産生腫瘍、先天性副腎性器症候群(先天性副腎皮質過形成、副腎皮質腫瘍)、卵巣過剰刺激症候群、副腎皮質過形成症(男性)

実生化Ⅱ D008-033 施料187点 判断料144点

エストロゲン・エストラジオール(認知症・アルツハイマー)

関連記事 エストロゲン・エストラジオール 抗加齢ホルモン エストロゲン 12の神経保護効果 エストロゲン補充療法への批判とリスク エストロゲンレベルを改善する20の方法 神経保護作用をもつプロゲステロンと3つの増強ハーブ エストラジオール:プロゲステロン比 E2/P4 バイオア

エストロゲンバランスを改善する23の方法

エストロゲン・エストラジオールレベルの改善 関連記事 エストロゲン・エストラジオール エストロゲンレベルを改善する20の方法 神経保護作用をもつプロゲステロンと3つの増強ハーブ エストラジオール:プロゲステロン比 E2/P4 バイオアイデンティカルホルモン補充療法(BHRT) グ

プロゲステロン(P4)

1~20 ng / ml(1000 ~ 20000 pg / ml)

エストラジオールとプロゲステロンの比率目標をまず10/100とし、その後症状を見ながら最適化していく。

神経保護作用をもつプロゲステロンと3つの増強ハーブ

プロゲステロン(認知症・アルツハイマー) 関連記事 エストロゲン・エストラジオール エストロゲンレベルを改善する20の方法 神経保護作用をもつプロゲステロンと3つの増強ハーブ エストラジオール:プロゲステロン比 E2/P4 バイオアイデンティカルホルモン補充療法(BHRT) 概要

生化Ⅱ D008-022 実施料159点 判断料144点

エストラジオール:プロゲステロン比(認知症・アルツハイマー病)

E2:P4 関連記事 エストロゲン・エストラジオール エストロゲンレベルを改善する20の方法 プロゲステロンの神経保護効果 エストラジオール:プロゲステロン比 E2/P4 バイオアイデンティカルホルモン補充療法(BHRT) エストラジオールとプロゲステロン比率(E2:P4) エ

プレグネノロン

LDLコレステロールからプレグネノロンを作られる時、遊離T3とビタミンAを利用する。そのためプレグネノロンの低値はビタミンAの不足を示している可能性がある。

最適値 100 – 250 ng/dl (1.5 – 2.5 ng/ml)

神経保護ホルモン プレグネノロン

プレグネノロン情報 認知症・アルツハイマー 神経ステロイド 中枢神経内のステロイドホルモンは一般的に神経ステロイド、または神経活性ステロイドと定義される。 神経ステロイドはグリア細胞、ニューロンでコレステロールからデノボ合成される。副腎や生殖腺による抹消でも合成されるが、神経ステ

プレグネノロンで認知機能を高める LifeExtensionマガジン

Life Extension Magazine Enhancing Cognitive Function with Pregnenolone 年齢とともにプレグネノロンのレベルが低下すると、認知障害、不安、抑うつ状態になることが多々ある。研究は今、プレグネノロンの最適なレベルが記

コルチゾール

(朝)10~18 μg / dl

一日を通してコルチゾールの変動を調べるのが望ましいが、難しい場合は朝のうちに検査を行う。日本では唾液コルチゾールが良く調べられるが、リコード法の参照値が使えないため採血検査をおすすめする。(一日の変動で見るのであれば唾液コルチゾール検査でも良いかもしれない)

朝の血清コルチゾールが8未満 → ストレスへの反応が鈍い兆候 より精査が必要

血清コルチゾールが18以上 → 感染症、気づいていないストレスの精査

クッシング症候群、クッシング病(下垂体依存性クッシング病)、副腎腫瘍、原発性副腎過形成、異所性ACT症候群、原発性副腎皮質機能低下症(アジソン病)、副腎結核、続発性副腎皮質機能低下症、汎下垂体機能低下症、ACTH単独欠損症、先天性副腎過形成

生化Ⅱ D008-015 血清134点 判断料144点

DHEA-S(DHEA-硫酸塩)

DHEA-サルフェート

女性 100 – 380 μg/dl(1000~3800 ng/ml)

男性 150 – 500 μg/dl(1000~5000 ng/ml)

※DHEAは1日のうちに変動するが、DHEA-S(DHEA-硫酸塩)は日内変動が少なく、安定した数値が得られる。

上記目標値は若年健常者の最適値であるため議論を呼ぶところだが、認知症患者さんが改善を求めるには上記目標値に達成する必要がある。認知機能が安定すれば様子を見ながら減薬することも可能。

副腎不全は、DHEAおよびDHEA-Sの副腎産生の低下につながる。プレグネノロンの不足もDHEA不足となる。

DHEA-S・DHEA(認知症・アルツハイマー)

DHEA-Sulfate・DHEA デヒドロエピアンドロステロン-サルフェート(dehydroepiandrosterone-sulfate) 概要 DHEAの役割 DHEA デヒドロエピアンドロステロン DHEA(デヒドロエピアンドロステロン)は、もっとも豊富に存在するステロイ

アルツハイマー病におけるデヒドロエピアンドロステロン(DHEA)とデヒドロエピアンドロステロン硫酸塩(D...

Dehydroepiandrosterone and Dehydroepiandrosterone Sulfate in Alzheimer's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis 潘雄峰、1 呉信仁、1 アティパッツァ・

デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)

Dehydroepiandrosterone (DHEA) サプリメントフォーム/別名 DHEA硫酸塩 主な提案用途 全身性エリテマトーデス その他の提案された用途 副腎不全;皮膚の老化;アルツハイマー病;慢性疲労症候群;うつ病;勃起不全;線維筋痛症;HIVサポート;免疫サポート

生化Ⅱ D008-032 実施料181点 判断料144点

総テストステロン

目標値 男性 500~1000ng / dl (一般基準値192~884)

目標値 女性 25~40ng/dl (一般基準値12~31)

活動的であり筋肉量のある女性は、20~30でも良い場合もある。

LOH症候群の基準値 231未満

(ng / dl) = (ng / ml) × 100

検査時間

男性は午前中に計測(概日リズム変動があり午前中がピーク)

女性はいつでも可

テストステロン補充

シューメーカー博士によると毒素はしばしばテストステロンを低下させる。

テストステロン補充はリコード法プロトコルの中でも、最後に行うべきもの。テストステロンレベルだけではなく、エストラジオール、エストロンレベルを検査しておくこと(重要)

クリシン、Arimidexを利用。クリシンは低価格で効果的であり安全に利用できる。

男性300ng/dl未満 女性30ng/dl未満 の場合↓

- 医師と相談しながら、テストステロンジェル、テストステロンクリームを使用、またはテストステロン増強サプリメントを使って最適値を目指す。

- 副作用がないか前立腺がんPSA、カルシウム値、心血管疾患(トレッドミル検査など)のチェックを定期的におこなう。ヘモグロビンヘマトクリットも高くなるかもしれないため、調べておくこと。

- 認知機能のチェックをして効果が生じる最低限の量を用いる。

- テストステロンを止める時は急に止めない。数ヶ月かけて減薬していく。

高齢者では赤血球増加症にも注意。

テストステロン補充の一般処方は非常に高くつく。コンパウンドがあるためそれを利用すると月35~40ドルに収めることができる。

テストステロン(認知症・アルツハイマー)

テストステロンと認知症 アルツハイマー病リスク アルツハイマー病リスクの増加 メタアナリシス 低い血清テストステロン値は高齢者のアルツハイマー病発症リスクの増加と有意に関連する。2016年 アルツハイマー病の早期前臨床段階において、黄体形成ホルモンとテストステロンが潜在的な進行へ

高齢男性における低テストステロンレベルとアルツハイマー病リスク:システマティックレビューとメタアナリシス

Low Testosterone Level and Risk of Alzheimer’s Disease in the Elderly Men: a Systematic Review and Meta-Analysis 要旨 性ステロイドは脳機能にポジティブな影響を与える可

高齢男性の認知機能に及ぼすテストステロン補給の効果

The Effects of Testosterone Supplementation on Cognitive Functioning in Older Men 要旨 老化中の男性のテストステロンレベルの低下は、認知機能の低下と認知症のリスクと関連している。動物実験では、テスト

性腺機能低下症、特発性女性化乳房症、精巣機能不全症、無精巣症、副腎癌、精巣腫瘍、多のう胞性卵巣症候群、先天性副腎性器症候群(先天性副腎過形成、副腎皮質腫瘍)

生化Ⅱ D008-014 実施料131点 判断料144点

遊離テストステロン

目標値 6.5~15 pg / ml

一般基準値 男性/女性

- 50~59歳 6.9~18.4/1.0未満

- 60~69歳 5.4~16.7/未設定

- 70~79歳 4.5~13.8/未設定

男性は午前中に計測(概日リズム変動があり午前中がピーク)

女性はいつでも可

総テストステロンの約1~3%が遊離テストステロンとして存在する。

遊離テストステロンは加齢の影響を受けやすく、総テストステロンは加齢の影響が弱い。

総テストステロンよりも遊離テストステロンがより高いアルツハイマー病リスクの予測因子として考えられている。

男性はPSAのチェック

生化Ⅱ D008-025 実施料166点 判断料144点

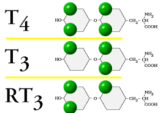

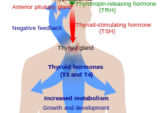

fT3(遊離トリヨードサイロニン)

最適値 3.2〜4.2 pg / ml

生化Ⅱ D008-015 実施料134点 判断料144点

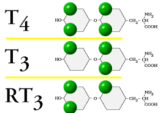

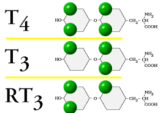

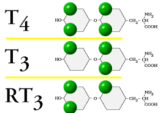

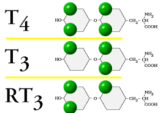

T4(サイロキシン)T3(トリヨードチロニン)rT3(リバースT3)

甲状腺ホルモン 甲状腺ホルモン関連記事 甲状腺ホルモン 概要(アルツハイマー・リコード法) TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン) TSH(甲状腺刺激ホルモン) T4(サイロキシン)/T3(トリヨードチロニン)/rT3(リバースT3) 脱ヨード酵素(D1、D2、D3) 脱ヨード

低T3症候群 クリス・クレッサー

Low T3 Syndrome クリス-クレッサー、M.S. それは甲状腺のことではない! 甲状腺機能低下症は、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が高く、甲状腺ホルモンのT4とT3が低い状態である。 しかし、私の臨床では、T3のレベルが低く、T4が正常で、TSHが低いか正常な人をよく見

fT4(遊離サイロキシン)

最適値 1.3〜1.8 ng / ml

甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、バセドウ病、プランマー病、甲状腺中毒症、TBG増多症、T3-中毒症、慢性甲状腺炎、橋本病、亜急性甲状腺炎、クレチン病、中毒性多結節性甲状腺腫、無痛性甲状腺炎、下垂体性甲状腺機能低下症、視床下部性甲状腺機能低下症、甲状腺腫、甲状腺腫瘍、甲状腺癌、特発性粘液水腫、シーハン症候群

生化Ⅱ D008-015 実施料134点 判断料144点

T4(サイロキシン)T3(トリヨードチロニン)rT3(リバースT3)

甲状腺ホルモン 甲状腺ホルモン関連記事 甲状腺ホルモン 概要(アルツハイマー・リコード法) TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン) TSH(甲状腺刺激ホルモン) T4(サイロキシン)/T3(トリヨードチロニン)/rT3(リバースT3) 脱ヨード酵素(D1、D2、D3) 脱ヨード

リバースT3(rT3)

目標値 20 ng / ml 未満

甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、バセドウ病、プランマー病、甲状腺中毒症、TBG増多症、T3-中毒症、慢性甲状腺炎、橋本病、亜急性甲状腺炎、クレチン病、中毒性多結節性甲状腺腫、無痛性甲状腺炎、下垂体性甲状腺機能低下症、視床下部性甲状腺機能低下症、甲状腺腫、甲状腺腫瘍、甲状腺癌、特発性粘液水腫、シーハン症候群

生化Ⅱ D008-015 実施料134点 判断料144点

T4(サイロキシン)T3(トリヨードチロニン)rT3(リバースT3)

甲状腺ホルモン 甲状腺ホルモン関連記事 甲状腺ホルモン 概要(アルツハイマー・リコード法) TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン) TSH(甲状腺刺激ホルモン) T4(サイロキシン)/T3(トリヨードチロニン)/rT3(リバースT3) 脱ヨード酵素(D1、D2、D3) 脱ヨード

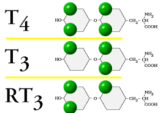

甲状腺刺激ホルモン(TSH)

目標値 2.0 μIU / ml 未満

一般的な基準値は0.4~4.2μIU/mlだが、アルツハイマー病において実際には2.0を超えている個人では低T3症候群により甲状腺機能が低下している可能性があると考える。

確定のためT3、rT3などの追加検査も行う必要がある。

甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、バセドウ病、プランマー病、甲状腺中毒症、TBG増多症、T3-中毒症、慢性甲状腺炎、橋本病、亜急性甲状腺炎、クレチン病、中毒性多結節性甲状腺腫、無痛性甲状腺炎、下垂体性甲状腺機能低下症、視床下部性甲状腺機能低下症、甲状腺腫、甲状腺腫瘍、甲状腺癌、シーハン病

生化Ⅱ D008-009 実施料110点 判断料144点

TSH(甲状腺刺激ホルモン)/認知症・アルツハイマー

甲状腺刺激ホルモン/thyroid stimulating hormone 甲状腺ホルモン関連記事 甲状腺ホルモン 概要(アルツハイマー・リコード法) TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン) TSH(甲状腺刺激ホルモン) T4(サイロキシン)/T3(トリヨードチロニン)/rT3

有害金属

水銀

血清水銀(メチル水銀)

目標値 5 μg/l (0.5 μg/dl ) 未満 単位に注意

血清水銀値測定の数時間~6時間前にキレート剤を摂取することで、組織内の水銀濃度がより正しく測定できる。

血清水銀、毛髪水銀 高値 → メチル水銀高値

尿中水銀(無機水銀)

一般基準値 25 μg/L

毛髪中水銀(メチル水銀)

毛髪検査での水銀高値 → おそらく体内、脳の水銀濃度も高い。

毛髪検査での水銀低値 → 実際に組織内、脳内の水銀レベルも低い可能性もあるが、それらの部位に蓄積していて血清検査に反映されないこともある。

水銀の危険性と診断(認知症・アルツハイマー)

水銀の有害性(認知症・アルツハイマー) その男に魚を与えろ、そうすれば彼は一日飢えないですむ。 だがもし魚の釣り方を教えてしまえば、その男は3年以内に水銀中毒で死ぬだろう。 シャルル・ハース 関連記事 概要 認知症、アルツハイマーと関連して水銀の有害性、危険性についていろいろ調べ

水銀デトックス6つのアプローチ

水銀デトックス 6つのアプローチ 関連記事 1 水銀摂取制限 大型魚を食べない 体内に蓄積されたメチル水銀は糞便や尿として排出される。 そのため水銀摂取を完全にストップすれば体内の水銀量は約二ヶ月で半分になる。 水銀の経口摂取は42日間で摂取量の80%が半減期をむかえる。残りの2

水銀がアルツハイマー病の病因因子であるかもしれないという仮説と証拠

A Hypothesis and Evidence That Mercury May be an Etiological Factor in Alzheimer’s Disease ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6950077/ 要旨 水銀は最

鉛

血清鉛

20 μg/l (2 μg/dl ) 未満

毛髪にはほんの少量しか反映されないため、血清鉛検査を行う。チャレンジテストが必要かもしれない。

鉛の危険性(認知症・アルツハイマー)

鉛中毒とリスク 関連記事 カドミウムの危険性(認知症・アルツハイマー) 鉛の危険性(認知症・アルツハイマー) カドミウム・鉛 30の解毒・予防方法(食事戦略) 概要 鉛 鉛は地球上のいたるところに偏在しており、歴史的に古くから神経毒性を有する金属として知られている。現在でも健康被

カドミウム・鉛 30の解毒・予防方法(食事・栄養戦略)

カドミウム・鉛曝露への治療方法 関連記事 カドミウムの危険性(認知症・アルツハイマー) 鉛の危険性(認知症・アルツハイマー) カドミウム・鉛 30の解毒・予防方法(食事戦略) 概要 鉛およびカドミウムに対する安全で効率的な治療方法は、まだ研究中の領域にあり、カドミウムので臨床使用

ヒ素

血清ヒ素

7 μg/l (0.7 μg/dl ) 未満

毛髪検査による代替がある程度可 (r=0.73)

アルツハイマー病ヒ素仮説 & ヒ素中毒を改善する10の方法

ヒ素中毒の研究 概要 ヒ素ヒ素は金属と非金属の両方の特性をもつ半金属であり、土壌、水、空気、岩石にごく普通に広く分布している。 ヒ素は単体では破壊されないが、空気、水、土壌中の酸素や分子と反応してさまざまな化合物を形成することがある。 ヒ素の歴史 毒薬としてのヒ素 ヒ素は人を殺す

カドミウム

血清カドミウム

25 μg/l (2.5 μg/dl ) 未満

カドミウム曝露は初期の段階では体内に蓄積されており、多くの証拠がカドミウムは毛髪テストに現れないことを示唆している。

カドミウムはアルドステロン用様作用を有し、髪のナトリウム濃度を上昇させることがある。カドミウムが急速に除去されると、よくナトリウム濃度も低下する。

元素周期表上亜鉛のすぐ下に位置していおり、酵素結合部の亜鉛と置換する。

カドミウムの危険性(認知症・アルツハイマー)

カドミウム毒性・認知症リスク 関連記事 カドミウムの危険性(認知症・アルツハイマー) 鉛の危険性(認知症・アルツハイマー) カドミウム・鉛 30の解毒方法(食事戦略) 概要 カドミウムは元素の周期律表の中で、亜鉛と水銀に位置する金属であり、亜鉛と類似する化学的挙動を示す。 カドミ

カドミウム・鉛 30の解毒・予防方法(食事・栄養戦略)

カドミウム・鉛曝露への治療方法 関連記事 カドミウムの危険性(認知症・アルツハイマー) 鉛の危険性(認知症・アルツハイマー) カドミウム・鉛 30の解毒・予防方法(食事戦略) 概要 鉛およびカドミウムに対する安全で効率的な治療方法は、まだ研究中の領域にあり、カドミウムので臨床使用

カドミウムの供給源

貝類、カドミウム汚染土壌で栽培された食品、汚染された飲料水、大型魚、マグロ、タラ、加工食品、加工肉、コーラ、インスタントコーヒー、たばこ、大麻の煙、職業曝露(電池製造、半導体、溶接、歯科材料)食品缶に使用されるはんだ。自動車からのモーターオイルおよび排気ガス、絵画用絵の具、大気汚染、ゴムタイヤ、プラスチック、塗料の焼脚、中国およびアーユルヴェーダのハーブ、多くの健康食品にカドミウムが含まれる。

Nutritional Balancing And Hair Mineral Analysis (2010 edition)

CIRS・毒素関連

C4a(補体成分4a)

3型、CIRSの診断項目

2830 未満

C4Aは補体の一種。補体は食作用を増強し細菌を殺傷する。免疫防御の仕組みのひとつ、しかし補体が過剰に存在すると宿主に有害な影響を与えうる。

C4Aは他の補体も活性化させ、血管透過性を増強、好中球を活性化し、炎症およびフリーラジカルを増加させる。

C4Aは、細菌、真菌、ウイルス、および寄生虫などの感染によって活性化される。

免疫グロブリン(IgG、IgM)およびCRPもまたC4Aを増加させうる。(感染症の可能性が高い)毒素もC4aを増加させることがある。

ライム病の補助診断としてC4Aをマーカーとして検討している研究者もいる。

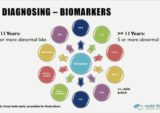

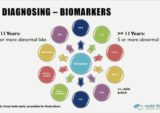

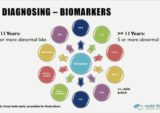

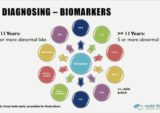

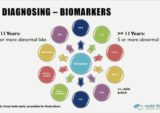

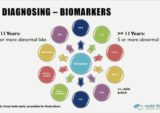

CIRS 検査指標・バイオマーカー

MSH/メラノサイト刺激ホルモン (重要) 正常範囲:35-81 pg/ml 炎症反応・外来微生物からの防御 MSHは、下垂体で産生されるホルモンであり、炎症反応や外来からの微生物に対して防御する役割をもつ。 レプチンはMSH産生に影響を与えるが、過剰なサイトカインがレプチン受容

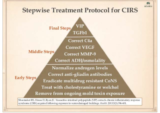

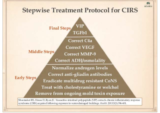

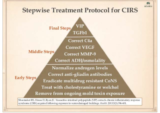

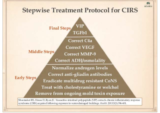

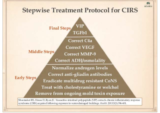

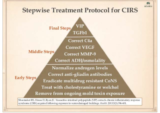

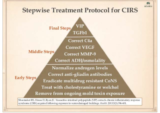

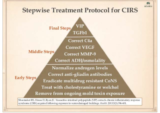

CIRS(慢性炎症反応症候群)カビ毒治療プロトコル 15ステージ

CIRS マイコトキシン治療プロトコル 1. データベースを元に区分診断を行う 一般 ERMI 2以下、またはHERTSMI 2 <10 CIRS-WDB、バイオトキシン病の治療ばく露試験 カビ毒治療後4〜6週間後に、ERMIまたはHERTSMI-2テストを再度行う。 2. ER

TGF-β1(トラスフォーミング増殖因子-β1)

2380 pg / ml 未満

CIRS 検査指標・バイオマーカー

MSH/メラノサイト刺激ホルモン (重要) 正常範囲:35-81 pg/ml 炎症反応・外来微生物からの防御 MSHは、下垂体で産生されるホルモンであり、炎症反応や外来からの微生物に対して防御する役割をもつ。 レプチンはMSH産生に影響を与えるが、過剰なサイトカインがレプチン受容

CIRS(慢性炎症反応症候群)カビ毒治療プロトコル 15ステージ

CIRS マイコトキシン治療プロトコル 1. データベースを元に区分診断を行う 一般 ERMI 2以下、またはHERTSMI 2 <10 CIRS-WDB、バイオトキシン病の治療ばく露試験 カビ毒治療後4〜6週間後に、ERMIまたはHERTSMI-2テストを再度行う。 2. ER

MSH(メラニン細胞刺激ホルモン)

35-81

CIRS 検査指標・バイオマーカー

MSH/メラノサイト刺激ホルモン (重要) 正常範囲:35-81 pg/ml 炎症反応・外来微生物からの防御 MSHは、下垂体で産生されるホルモンであり、炎症反応や外来からの微生物に対して防御する役割をもつ。 レプチンはMSH産生に影響を与えるが、過剰なサイトカインがレプチン受容

CIRS(慢性炎症反応症候群)カビ毒治療プロトコル 15ステージ

CIRS マイコトキシン治療プロトコル 1. データベースを元に区分診断を行う 一般 ERMI 2以下、またはHERTSMI 2 <10 CIRS-WDB、バイオトキシン病の治療ばく露試験 カビ毒治療後4〜6週間後に、ERMIまたはHERTSMI-2テストを再度行う。 2. ER

HLA-DR/DQ/DRB1~5

HLA研究所 (NGS法)

hla.or.jp/med/kensa/kakaku.html

CIRS関連のすべての座は調べられないが、遺伝子型(11座)でいくつかの検査が可能。

個人での申込みは可能だが、病院名、主治医の名前の記入が必要。

上記HLA研究所サイトより引用

”検査申込み及び、検体採取用キット申込みは医療機関を受診されていることを原則といたします。

申込みにおきましては、病院名、担当のお医者様の名前、検査の目的を必ずご記入してください。

申込みいただいた場合でも当研究所の理念、検査目的とそぐわないと判断した場合は検査及び検体採取用キットの送付をお断りする場合があります。”

ライフエクステンション社 HLA-DRカビ毒遺伝子検査

www.lifeextension.com/Vitamins-Supplements/itemLC167120/HLA-DR-Mold-Genetic-Testing

3型が疑われる場合、生物毒素の脆弱性理解とスクリーニングのために必要な検査。日本ではCIRSで必要とされるハプロタイプすべてをカバーできる検査機関はおそらくない。

CIRS HLA遺伝子によるカビ毒感受性診断

概要 HLA-DR遺伝子とは ヒト白血球抗原(HLA)は第6染色体上に位置する遺伝子で、人体のすべての細胞の表面に存在し、自分の体組織なのか異物であるのかを見分ける免疫系の作用に関わる。 HLAのタイプ 2つの表記方法 アリル型 遺伝子レベルの表記 抗原型 たんぱく質レベルの表記

ミトコンドリア

ミトコンドリア機能を評価する簡易な血液検査はなく、間接的な検査を指標とする。

有機酸検査

- ピルビン酸高値 ミトコンドリアの低い酸素供給の可能性

- アコニット酸高値 ミトコンドリア病の可能性

- フマル酸高値 ミトコンドリア病の可能性(多くの要因で上昇)

- アジピン酸・スベリン酸高値 ミトコンドリア機能の欠陥(脂肪酸の分解過程に問題がある可能性)B2欠乏、カルニチン欠乏

- エチルマロン酸高値 ミトコンドリアが脂肪酸をエネルギー源として利用できていない可能性

- コエンザイムQ10高値 ミトコンドリア機能障害 → CoQ10、リボフラビン補給、カルニチン補給が効果がある可能性

呼気検査

核磁気共鳴検査

ミトコンドリアDNAシーケンス

筋肉生検

化学物質への曝露の有無

グリセオフルビン(真菌感染症)、アセトアミノフェン、非ステロイド性抗炎症薬(アスピリン、イブプロフェン)、コカイン、メタンフェタミン、AZT、

ApoE4遺伝子はミトコンドリア機能へ悪影響をもたらす傾向にある。

赤血球マグネシウム(RBCマグネシウム)

最適値 5.2~6.5mg / dl

RBCマグネシウムが5.2未満 → マグネシウム補給スレオニン2g/日

海馬のマグネシウム値が低いと海馬、嗅内皮質にダメージが生じる可能性。

認知症患者だけではない無症候性マグネシウム欠乏症

マグネシウム(認知症・アルツハイマー病) 概要 マグネシウムは体内で4番目に豊富なミネラルであり、主に細胞内に存在する。 アデノシン三リン酸の代謝において重要な役割をもち、300以上の酵素反応の補因子としての作用をもつ。 DNA、RNAの合成、複製、タンパク質の合成に必要であり、

神経疾患におけるマグネシウムの役割

The Role of Magnesium in Neurological Disorders オンラインで公開2018年6月6日 要旨 マグネシウムは、人体内での多様な作用を持つことがよく知られている。神経学的な観点から見ると、マグネシウムは神経伝達と神経筋伝導に不可欠な役割を

赤血球マグネシウム

赤血球マグネシウムレベルは、マグネシウム含有量が高いため、血清や血漿マグネシウムレベルよりは検査指標として好ましいと考えられている。食事からのマグネシウム欠乏が長期的(3ヶ月)続いた場合の相関が認められる。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10612712/

赤血球マグネシウムレベルは、患者の認知能力の向上と有意に相関する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890594/

www.lifeextension.com/magazine/2016/6/unique-magnesium-compound-reverses-brain-aging/page-01

赤血球マグネシウムを海外へ送付してくれるクリニックであれば、国内で検査可能。

血清マグネシウム

血清マグネシウムは、体内マグネシウムの0.8%でしかなく、その他の組織に存在するマグネシウムレベルが変動しても血清マグネシウムはめったに変動しない。

血清マグネシウムは体内や脳内の正しいマグネシウムレベルをほとんど反映せず、血清マグネシウムで欠乏が見られる場合、相当に深刻なマグネシウム欠乏症を意味する。

赤血球マグネシウムの検査が国内では難しく、血清マグネシウム検査は容易であるため多くの患者さんがこちらを指標にしてしまうため、注意が必要。

毛髪マグネシウム

毛髪ミネラル検査のマグネシウムも脳内のマグネシウムを正確には反映しないが、血清マグネシウムよりは信頼性がある。(特に毛髪マグネシウムが欠乏を示す場合)

赤血球マグネシウムの検査は国内ではまず難しいため、参考程度に用いることも選択肢としてある。

マグネシウム欠乏 危険因子

疾患

ダイエット

- 大 ソーダ、加工食品

- 小 コーヒー、アルコール、タンパク質

薬

病歴

- 大 脚のけいれん メジャー

- 小 睡眠障害、線維筋痛症、慢性疲労

代謝状態

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6163803/

急性腎不全、慢性腎不全、血液透析例、Mg剤投与、ビタミンD投与、ミルクアルカリ症候群、アジソン病、甲状腺機能低下症、慢性腎盂腎炎、尿細管性アシドーシス、原発性アルドステロン症、糖尿病性ケトアシドーシス、バーター症候群、肝硬変症、甲状腺機能亢進症。上皮小体機能亢進症、吸収不良症候群、急性腸炎、飢餓、アルコール依存症

生化Ⅰ D007-001 実施料11点

海外の赤血球マグネシウム検査期間

requestatest.com/magnesium-rbc-testing

銅

最適値 90~110 mcg/dl 目標値 100~ mcg/dl

最適値 銅:亜鉛比 1:0.8~1.2 目標値 銅:亜鉛比 1:1

銅:亜鉛比1:1.3よりも亜鉛が低い場合→ ピコリン酸亜鉛25~50mgの補給

※ピコリン酸亜鉛で胃腸が荒れる場合はカルノシン酸亜鉛を選択

→ ジョージ・ブリュワー教授のメソッド 「アルツハイマー病 真実と終焉」のp313を参照

毛髪と血漿 (r = 0.76)

鉄が多い場合は銅欠乏もリスクとなりえる。

他の金属と比較したアルツハイマー病発症における銅の役割

Role of Copper in the Onset of Alzheimer’s Disease Compared to Other Metals 要旨 アルツハイマー病は、患者の脳組織にアミロイド斑が形成されることを特徴とする神経変性疾患である。プラークは主にβアミロイドペ

銅・亜鉛バランス

銅/亜鉛比率問題は、リコード法の見解(少し古いデータに基づいている)よりもかなり複雑で、銅の過剰摂取、亜鉛摂取の不足の可能性もあるが、たんぱく質などの栄養欠乏、酸化ストレス、炎症、ホルモン不均衡によっても銅/亜鉛比率に影響を与える。リコード法の銅亜鉛プロトコルで解決がつくとは限らない。

一般に加齢および加齢疾患では銅の比率が高まる。

オーストラリアの高齢者における循環銅濃度と銅/亜鉛比の増加は精神的苦痛の減少と関連しているが、認知能力は...

Greater Circulating Copper Concentrations and Copper/Zinc Ratios are Associated with Lower Psychological Distress, But Not Cognitive Perform

遊離銅(タンパク質と結合していない銅)

最適値 30未満

計算方法

銅 - (セルロプラスミン×3) = 遊離銅

閉塞性黄疸、細胆管性肝炎、貧血、妊娠、ウイルソン病、好中球減少症、鉄剤不応性貧血、骨粗しょう症、先天性銅吸着障害、ネフローゼ症候群、肝硬変症、蛋白漏出性胃腸症

生化Ⅰ D007-005 実施料23点 判断料144点

亜鉛

最適値 90~110 mcg/dl 目標値 100~ mcg/dl

最適値 銅:亜鉛比 1:0.8~1.2 目標値 銅:亜鉛比 1:1

亜鉛が100未満 → ピコリン酸亜鉛20~50mg/日 → 2ヶ月後に血糖値検査

※ピコリン酸亜鉛で胃腸が荒れる場合はカルノシン酸亜鉛を選択

毛髪と血漿 (r = 0.68)

血清亜鉛の日内変動

血清亜鉛は一日の時間帯によって20%変動する。食事後増加しその後4時間で徐々に低下する。コルチゾールの変動と連動する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1958045/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2980824/

血清亜鉛は通常朝がピークで、午後の半ばまで減少し再び次の朝まで上昇する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/575057/

急性感染、炎症中に減少

血清の亜鉛銅比率は、食事などに含まれる亜鉛、銅の影響よってというよりも、体内の炎症状態が複雑に反映されている可能性もある。

感染症、心筋梗塞、ストレスにより血清亜鉛が低下。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2326272/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8615771/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1984337/

アルカリフォスファターゼは亜鉛を必要とする酵素であるため、亜鉛不足ではこの値が低くなる。

赤血球中亜鉛

血清中亜鉛よりも正確。血清亜鉛値が高い場合、赤血球亜鉛を計測する。

最適値 12~14 mg / l

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047637415000068

亜鉛と認知症 キレート加工亜鉛サプリメントの概説

関連記事 亜鉛とアルツハイマー病 リコード法 推定では20億人つまり世界人口の4人に1人が亜鉛欠乏状態にある。特に高齢者の亜鉛不足は深刻で、アルツハイマー病の発症につながっている。 アルツハイマー病患者の多くは血清亜鉛が低く銅が高い。亜鉛:銅の比率で銅が高すぎる。 亜鉛と銅の正常

亜鉛-L-カルノシンとその口腔粘膜炎、味覚障害、胃腸障害に対する効果のレビュー

A Review of Zinc-L-Carnosine and Its Positive Effects on Oral Mucositis, Taste Disorders, and Gastrointestinal Disorders 要旨 亜鉛-L-カルノシン(ZnC)は

溶血性貧血、甲状腺機能亢進症、赤血球増加症、腸性肢端皮膚炎、長期の高カロリー輸液、亜鉛欠乏症、妊娠、低アルブミン血症

生化Ⅰ D007-036 実施料146点 判断料144点

セレニウム

目標値 110 ~ 150 ng / ml

最近の研究では血清セレンの低値または高値は摂取量の不足などにより欠乏ではなく、疾患における酸化ストレスに対応するための補償応答の可能性がある。逆因果の可能性

毛髪と赤血球セレニウムは有意に相関しない。(r=0.38)。

セレンの許容上限量は400μg/日

セレン・セレノプロテイン(認知症・アルツハイマー)作成中

セレン・セレニウム・セレノプロテインP はじめに セレンは、ブラジルナッツ、魚、卵などに含まれるミネラルのひとつ。 セレンは健康上の利益が発見される戦後直後までは毒性をもつ化合物だと考えられていた。 現在は適切な量を摂取することで幅広い健康上の利益をもたらす可能性があるが、最適量

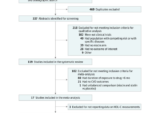

アルツハイマー型認知症の病因におけるセレンとセレン種 ケースコントロール研究デザインのバイアスの可能性

Selenium and selenium species in the etiology of Alzheimer’s dementia: The potential for bias of the case-control study design 要約 いくつかのヒトの研究

BUN

20 mg / dl

アルツハイマー病における神経毒性因子としてのアンモニア

Ammonia as a Potential Neurotoxic Factor in Alzheimer's Disease 要旨 アンモニアは、中枢神経系に深刻な悪影響を及ぼす強力な神経毒であることが知られている。アルツハイマー病のような神経障害を持つ患者の脳内では、過剰なア

高アンモニア血症に対する薬理学的アプローチ

The Pharmabiotic Approach to Treat Hyperammonemia 要旨 アンモニアは、哺乳類ではアミノ酸の異化から代謝廃棄物として常に生成されている。有害廃棄物代謝物であるアンモニアは、遊離アンモニアを尿素サイクルが尿素に変換する肝臓で分解される

アルツハイマー病における神経保護剤としてのグルタミンの可能性

Glutamine as a Potential Neuroprotectant in Alzheimer’s Disease 略語リスト GlnまたはQ グルタミン 序論 グルタミン(GlnまたはQ)は、血液中に最も豊富に存在するアミノ酸である。健康なヒトでは、筋肉中のグルタミ

クレアチニン

1.0 mg / dl

AST

25 U/l 未満

ALT

25 U/l 未満

カリウム

4.5~5.5 mg/dl

適応:腎不全,尿細管性アシドーシス,嘔吐症,熱傷,脱水症,クッシング症候群,アジソ

ン病,原発性アルドステロン症,腎血管性高血圧症,高カリウム血症,低カリウム血症,周期性四肢麻痺

生化Ⅰ D007-001 実施料11点 判断料144点

カルシウム

8.5~10.5 mg/dl

適応:骨軟化症,転移性骨腫瘍,ビタミンD欠乏症,副甲状腺機能低下症,アジソン病,副

甲状腺機能亢進症,特発性高カルシウム尿症,サルコイドーシス,膵炎,ビタミンD過剰症,腎不全

生化Ⅰ D007-001 実施料11点 判断料144点

グリホサート(尿)

1.0 μg/g未満

ウィキペディア グリホサート(英語版の翻訳)

Wikipedia Glyphosate グリホサート グリホサート(IUPAC名:N-(ホスホノメチル)グリシン)は、広範なスペクトルの全身性除草剤および作物の乾燥剤である。それは有機リン化合物、特にホスホン酸塩であり、植物酵素5-エノールピルビルシキメート-3-リン酸合成酵素

腸内細菌叢とグリホサートの神経学的影響

Gut microbiota and neurological effects of glyphosate ハイライト 環境汚染物質の殺虫剤やグリホサートとしての除草剤は、腸内環境を悪化させる。 糖質は、善玉菌に直接作用することで、腸内の微生物の組成を変化させる。 グリホサートは

グリホサート系除草剤製剤と動物の生殖毒性

Glyphosate-based herbicide formulations and reproductive toxicity in animals ザッカリー・ライアン・ジャレル、1 マスラ・ウッディン・アハマド、アンドリュー・パークス・ベンソン 要旨 農業における遺伝子組

有機毒素(尿)

陰性

マイコトキシン(尿)

陰性

GPL-MycoTOX カビ毒検査 基準値と解説 対策方法

アスペルギルス属 (コウジカビ) Aspergillus コウジカビ アスペルギルスは環境で最も一般的なカビのグループ。作物や家畜に数十億ドルの損害をもたらしていることが知られている。 最も一般的なアスペルギルスマイコトキシンの2つは、アフラトキシンとオクラトキシン。 これらの

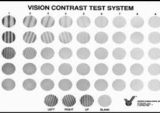

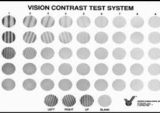

VCS(視覚コントラスト感受性)

合格 生物毒素

視覚コントラスト感度検査(VCSテスト)

概要 VCS = visual contrast sensitivity test 視覚コントラスト感度検査は、コントラストの識別する能力を測定することにより、視神経機能不全を診断するための非特異的な検査として使用される。 生物毒素によって低下する視覚コントラスト能力 生物毒素そ

ERMI検査(建築物のカビ毒指標)

2 未満

HERTSMI-2検査(カビ毒指標)

11 未満

認知機能検査

CNSバイタルサイン

英語のみ

www.cnsvs.com/

BrainHQ

年齢別で50パーセンタイル以上

shop.nestle.jp/front/contents/ambassador/wamb/brain-hq/

MoCA-J

引用先:一般社団法人日本老年医学会サイト

www.jpn-geriat-soc.or.jp/tool/tool_02.html

3) MoCA(Montreal Cognitive Assessment)

正常値 26~30点

MCI 19~25

MCIから認知症への移行 19~22 + 日常生活動作がむずかしい。

認知症 19未満

MMSE、MoCAスコアの相関、カットポイントなど

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4704083/

MoCA → MMSE スコア換算

- 28~30点 → 30点

- 25~26点 → 29点

- 24点 → 28点

- 22~23点 → 27点

- 21点 → 26点

- 20点 → 25点

- 18~19点 → 24点

- 17点 → 23点

- 16点 → 22点

- 14点~15点 → 21点

- 13点 → 20点

- 12点 → 19点

- 10点~11点 → 18点

- 9点 → 17点

- 8点 → 16点

- 7点 → 15点

- 6点 → 14点

- 5点 → 12点

- 4点 → 11点

- 3点 → 8点

- 2点 → 5点

- 1点 → 2点

- 0点 → 0点

メムトラックス

リコード法の症例研究でも用いられている簡易認知機能テスト。

モニタリングとしておすすめ。

オンライン記憶力テスト MemTrax(メムトラックス)

簡単コンピューター認知機能テスト オンラインMCIテスト 高齢者の認知機能、軽度認知障害(MCI)を診断するテストは数多く存在し、もっともよく使われているツールの一つにモントリオール認知評価(MoCA)がある。 MoCAテストはMCIの評価のために広く使用されているが、テストを実

イメージング検査

MRI ボリュームメトリクス

海馬皮質容積が年齢相当で25パーセンタイル以上で安定または増加。

アミロイドPET

アミロイド 500以上

タウPET

タウ 350以上

睡眠検査

睡眠検査

無呼吸低呼吸指数(AHI)5回/時間 未満(できれば0回)

標準治療では、昼間の眠気やけだるさなど症状が伴ってなければ無呼吸症候群の診断基準に合致しないが、リコード法では症状の有無とは関係なくAHIが5以上で治療の適用となる。

診断ではAHIを確認しておくこと。

スクリーニングとして、夜間記録可能なパルスオキシメーターを利用する手もある。

高額だがCPAPは個人でも入手可能。

簡易アプノモニター 720点

入院検査 3300点

アルツハイマー病における睡眠とβアミロイド沈着 アルツハイマー病メカニズムの解明と革新的な治療法の可能性

Sleep and β-Amyloid Deposition in Alzheimer Disease: Insights on Mechanisms and Possible Innovative Treatments 要旨 アルツハイマー病の前臨床段階への関心の高まりは、早期

閉塞性睡眠時無呼吸症候群:現在の展望

Obstructive sleep apnea: current perspectives 要旨 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)の有病率は上昇し続けている。健康、安全性、経済的な影響も同様である。個人レベルでは、OSAの原因と結果は患者によって大きく異なる。 近年では、OSA

閉塞性睡眠時無呼吸症候群のための新しくて型破りな治療法

New and Unconventional Treatments for Obstructive Sleep Apnea まとめ 閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者のルーチン管理の一環として、継続的な気道陽圧、経口器具、気道の外科的修正が考えられているが、多くの新しい治療法や型破りな

睡眠障害を改善させる123の方法

不眠症・睡眠障害を治す123の方法と研究 誰も読んでくれないであろうが(汗)文献の存在する睡眠改善方法をメインに列挙してみた。 光を浴びる(日中) 太陽を見る(朝) 目を覚まして15分以上外に出て太陽を見る。サングラスやUVカットメガネは使わない。 理想は夜明けの太陽 太陽を見る

マイクロバイオーム

腸管、口腔、鼻腔

病原体の除去

CIRS(慢性炎症反応症候群)カビ毒治療プロトコル 15ステージ

CIRS マイコトキシン治療プロトコル 1. データベースを元に区分診断を行う 一般 ERMI 2以下、またはHERTSMI 2 <10 CIRS-WDB、バイオトキシン病の治療ばく露試験 カビ毒治療後4〜6週間後に、ERMIまたはHERTSMI-2テストを再度行う。 2. ER

ヘリコバクター・ピロリのアルツハイマー病への影響 これまでに分かっていること

Impact of Helicobacter pylori on Alzheimer’s disease: What do we know so far? 要旨 背景 ヘリコバクター・ピロリの存在がある。ヘリコバクター・ピロリ菌は消化器内科の世界を根本的に変え、患者の管理に新しい

慢性的で修正可能な認知症の危険因子としての口腔衛生不良 文献のレビュー

Poor Oral Health as a Chronic, Potentially Modifiable Dementia Risk Factor: Review of the Literature 要旨 虫歯、歯の喪失、歯周炎などの口腔内の健康状態の悪さは、世界中に遍在してお

アルツハイマー病と口腔保健 微生物内分泌と栄養の関連性を探る

Exploring the Association between Alzheimer’s Disease, Oral Health, Microbial Endocrinology and Nutrition アリス・ハーディング、1 ウルリケ・ゴンダー、2 サリタ J. ロビ

歯周病(P.ジンジバリス)とアルツハイマー病 36の予防・治療方法

Porphyromonas gingivalis ポルフィロモナス・ジンジバリス(P.ジンジバリス) 概要 歯周病菌の親分 P.ジンジバリス WHOによると歯周病は世界中で成人の10~15%に影響を及ぼしている。 歯周病菌は500種類を超えると言われており、その中でもP.ジンジバ

その他

ケトン

1.5~5 mmol/ L (1500~5000 μmol/ L)

インスリン依存型糖尿病、糖尿病性ケトアシドーシス、栄養不良(飢餓)

書籍では0.5以上が推奨されているが、1.5以上でより良い反応が見られるため理想的な目標値は1.5~5となっている。

患者さんによって4~5の高いケトン値でより良い反応が得られる。

ケトンスティックによる尿中ケトン計測は不正確

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5734222/

ケトン濃度を測定する4つの方法

ケトン体ダイエットのためのケトン測定方法 関連記事 リコード法 ケトンダイエットの計算 ケトン体質になるための14のステップ ケトンエステル・ケトンソルト 認知機能改善食事プログラム ケトフレックス12/3 糖質制限についての注意 ケトン濃度を測定する4つの方法 はじめに ケトン

ケトン食・ケトン体 20の神経保護効果と18の健康リスク

ケトンダイエット・リスクとベネフィット ケトン食・ケトン体の神経保護効果 アミロイドβ蓄積の減少 43日間のケトジェニックダイエットはアルツハイマー病マウスモデルのアミロイドβ40、42を減少させる。ただし認知能力の変化は観察されなかった。行動に変化を与えるには長期投与が必要かも

神経変性疾患のケトセラピューティック

Ketotherapeutics for neurodegenerative diseases 要旨 アルツハイマー病とパーキンソン病(PD)は、それぞれ、世界で最も普及している神経変性疾患であり、最も急速に成長している疾患である。前者は主に記憶喪失によって特徴づけられ、後者は振

フェリチン

50未満

書籍では言及されていないが、フェリチンレベル高値が認知機能低下の促進因子として作用する症例が散見されており、ブレデセン博士の言及もある。

フェリチンの計測および血清フェリチン高値を減少させることが現在のリコード法では推奨されている。(血清鉄ではない)

血漿と毛髪 (r = 0.5)

鉄分がアルツハイマー病を引き起こす?

関連記事 鉄分がアルツハイマー病を引き起こす? 鉄代謝関連用語(覚書) アルツハイマー病患者の鉄代謝障害 鉄代謝異常への54のアプローチ 概要 はじめに アルミニウムがアルツハイマー病を引き起こすかもしれないという仮説は有名だが、鉄分がアルツハイマー病を引き起こすかもしれないとい

問診

過去の病歴

頭部外傷

殴られて、ぶつかって気絶したことがある。

自動車事故にあったことがある。

激しくぶつかりあうスポーツを行っていた。

外傷性脳損傷 病態生理学と治療標的の可能性

Traumatic Brain Injuries: Pathophysiology and Potential Therapeutic Targets Si Yun Ng1,Alan Yiu Wah Lee1,2,*。 要旨 外傷性脳損傷(TBI)は、世界的に見ても、民間人や軍人

全身麻酔

全身麻酔の回数

全身麻酔の認知機能低下リスク(認知症・アルツハイマー病)

General anesthesia/リコード法 はじめに 全身麻酔 一般的な麻酔薬は脂溶性が高く細胞に浸透し、多くの細胞成分と相互作用する。 麻酔薬は、遺伝子発現、タンパク質合成、プロセシング、細胞機能に影響を及ぼし、多くの組織で長期的にも生化学的な影響をもたらすことが明らかに

移植手術を受けた

人工股関節、人工乳房などの移植手術

肝臓、腎臓、肺、心臓に疾患がある

歯科用アマルガムの有無

2000年以前につけた銀歯がある。

ダニに噛まれたことがある

ライム病の可能性

薬剤の服用

特定の薬剤を服用

ベンゾジアゼピン、抗うつ薬、降圧剤、スタチン、プロトンポンプ阻害薬、抗ヒスタミン薬

注意! この10の薬は記憶障害を引き起こす可能性がある

Caution! These 10 Drugs Can Cause Memory Loss 物忘れや混乱がある場合は、薬棚をチェックしてみよう。 丸薬箱、健康、薬剤および補足で分類されるさまざまな錠剤は、10 の薬剤記憶損失を引き起こすことができる。 長い間、医師は物忘れや精神的

アルツハイマー病認知症の危険因子としてのベンゾジアゼピン系薬剤と関連薬物

Benzodiazepines and Related Drugs as a Risk Factor in Alzheimer's Disease Dementia 要旨 ベンゾジアゼピン(BZD)およびZ-drugsは、抗不安作用、催眠作用、筋弛緩作用があるため、医療現場で広く

プロトンポンプ阻害薬

プロトンポンプ阻害剤はアセチルコリン生合成酵素の阻害剤として前例のない効力を発揮する-認知症発症率との関...

要旨 序論 いくつかの薬理疫学的研究では、プロトンポンプ阻害薬(PPI)が認知症のリスクを有意に増加させることが示されている。しかし、その根本的なメカニズムは明らかにされていない。本研究では、プロトンポンプ阻害薬が認知症リスクを増加させるメカニズムを説明するために、これまでにない

生活歴

大型魚をよく食べる

水銀を多く含む大型魚、カジキ、マグロ、などを週に数回食べる。

中型魚を毎日食べる。

違法薬物の使用経験

アルコールの摂取量

認知症・アルツハイマー病へのアルコールの影響 関連論文まとめ

リコード法 アルコールについて The End of Alzheimer's Programより 乾杯! ........人生に!聞くのは難しいかもしれないが、率直に言おう。飲酒量がどの程度の量になるのかは明らかではなく、この問題はさらに混乱している。焦点を当てた研究では、Apo

アルコール リスクを減らす ライフエクステンション・マガジン

Alcohol: Reducing the Risks 1 概要 概要と速報 ビンジ飲酒とは、男性が5杯以上、女性が4杯以上のお酒を約2時間以内に摂取することをいう。暴飲の短期的な影響は、軽度の二日酔い症状から、生命を脅かす中枢神経系の機能障害、電解質のアンバランス、そして死に至

高温圧搾のオイルを使う

パーム油など、加熱処理に伴う栄養失調、脂質過酸化反応

工業用種子油はいかにして私たちを病気にしているか

How Industrial Seed Oils Are Making Us Sick クリス・クレッサー著、M.S. 事実確認済み 専門家は、先進国で慢性疾患の発症率が急速に上昇している原因として、砂糖や飽和脂肪など、いくつかの食生活の原因を挙げていた。しかし、何百万人もの人々

トランス脂肪酸、単糖類の多い食事

血管の損傷、インスリン抵抗性

自宅、職場、車内のカビ

加工食品を食べる

化粧品・ヘアスプレー・制汗剤

毒は量で決まる? 低用量化学物質の危険性

あらゆるものは毒であり、毒でないものなど存在しない。その服用量こそが毒であるかないかを決めるのだ。 毒性学の父 パラケルスス はじめに パラケルススが「毒ではないものは何か」という有名な独白を作った時に、「毒のないものは何もない。すべてのものは毒であり、毒のないものはない。毒でな

パラケルスス再訪 複雑な世界における用量概念

Paracelsus Revisited: The Dose Concept in a Complex World 要旨 パラケルススが「毒のないものは何か」という有名な独白を作った時に、「毒のないものは何もない。すべてのものは毒であり、毒のないものはない。毒でないものは用量だけ

水、純水を十分飲まない

高齢者の神経認知障害と脱水 認知症の水分子仮説を支える臨床経験

Neurocognitive Disorders and Dehydration in Older Patients: Clinical Experience Supports the Hydromolecular Hypothesis of Dementia 要旨 水分の恒常性

住宅・介護施設で暮らす高齢者のための水分補給介入:文献の概要

Hydration Interventions for older people living in residential and nursing care homes: overview of the literature 要旨 はじめに 多発症や認知症を経験しているケアホー

蒸留水の真実

The Truth about Distilled Water 自然は途方もない蒸留プラントを持っている。太陽が地面や水域に照らされると、蒸気が上昇し、不純物はすべて取り除かれる。そして雲が水を再凝縮させ、自然に蒸留された水を地球に戻する。 雨が降ると、ミネラルや有害な化学物質を

症状

慢性の副鼻腔炎

カビ毒、マイコトキシンへの曝露の可能性

いびきをよくかく

睡眠時無呼吸の可能性を示唆

汗をあまりかかない

毒素排出が滞る

腹部膨満感、再発性の下痢、胃腸疾患

リーキーガットの可能性