Contents

アスコルビン酸・高濃度ビタミンC点滴・認知症・アルツハイマー病関連研究

概要

アスコルビン酸(ビタミンC)は、いちご、ほうれん草、ブロッコリーなどに含まれる水溶性の抗酸化物質で、多くのサプリメントにも配合されている。

中枢神経系の高いビタミンC濃度

中枢神経系のアスコルビン酸濃度は、その他のほとんどの臓器よりも高い。

脳脊髄液(CSF)200〜400 mM

脳実質、血漿 30〜60 nM

副腎のアスコルビン酸濃度は非常に高いことが知られているが、それに匹敵するレベルであると考えられている。

体内のビタミンCが欠乏すると、脳などの優先順位の高い組織は、他の肝臓や腎臓組織などを犠牲にして、ビタミンCレベルを100倍高い濃度で維持する。

特に枯渇条件下では、小脳、海馬、皮質領域がアスコルビン酸を強く保持しようとすると見られている。これは最近の研究からエピジェネティクスと関連している可能性があることが示唆されている。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20570663/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24410751/

SVCT2・GLUT受容体

脳のアスコルビン酸利用はSVCTとGLUT受容体が中心となっており、これらの発現メカニズムがアルツハイマー病、ハンチントン病などの神経変性疾患と関連することが可能性として示唆されている。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25110615/

アスコルビン酸の脊髄液からニューロンへの取り込みは主にアスコルビン酸トランスポーターであるSCVT2を介して行われる。

デヒドロアスコルビン酸のBBB内皮細胞のGLUT1を介して効率的に通過する。

アストロサイトでの取り込みはGLUT1、ニューロンでの取り込みはGLUT3を介して行われる。

頭頂皮質はSVCT2の発現が見られない。(ラット)

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16477646

ビタミンCの脳保護効果

しかし、脳が慢性的な機能不全に陥ると、十分なビタミンCのレベルを保持することができないため認知症などの神経変性疾患へ影響をおよぼしえる。

また虚血状態の動物モデルでは脳のビタミンC濃度が上昇しており、ビタミンCが神経保護的役割を果たしている可能性が推測されている。

このことから高齢者やアスコルビン酸枯渇リスクの高い集団では、おそらく高いアスコルビン酸補給が必要とされる。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11068703/

神経伝達物質の合成

ビタミンCは抗酸化剤としての役割だけでなく、カルニチン、コラーゲン、ドーパミン、ノルエピネフリン、セロトニンを含む神経伝達物質の合成に関与し、ジオキシゲナーゼ酵素(酸素原子を基質にとりこむ反応の触媒酵素)の補因子としての作用も含まれる。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16313912/

血管機能の改善

その他、LDLの酸化阻害、動脈の弾性と血圧調節に関連するeNOS(内皮型一酸化窒素シンターゼ)の機能への役割を果たすことから、アテローム性動脈硬化因子と関連して、認知症障害への予防的役割に寄与している可能性がある。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21664268/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16313912/

グルタミン酸毒性の軽減

グルタミン酸はアストロサイトによるアスコルビン酸輸送を促進することが推定されており、アスコルビン酸はグルタミン酸の過剰刺激による細胞死から保護する作用を有する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23996657/

アミロイドβ

アルツハイマー動物モデルでは、ビタミンCを大量投与することで、認知機能、記憶障害が改善するが、アミロイド班の蓄積には有意な変化はない。

アスコルビン酸はアミロイドβ負荷による毒性の緩和には寄与し得るが、直接的にはアミロイドβ阻害への影響を有さないと考えられている。

認知症患者の血清ビタミンC

低いアルツハイマー病患者のビタミンCレベル

ビタミンCと認知機能 システマティックレビュー

健常者と比較して初期アルツハイマ病患者の血漿ビタミンC濃度は有意に低い。

MMSEスコアとはビタミンC濃度は直線的には有意に相関しない。

低レベルの血清ビタミンCによって、脳内のフリーラジカル生成によりビタミンCの酸化が促進される。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5622720/

認知症患者のビタミンC濃度は低下するがビタミンE濃度は低下しない。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14978605/

MCIでも低いビタミンCレベル

ビタミンCおよび抗酸化剤はMCI患者、AD患者両者とも低かった。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12928050/

認知機能と相関しないビタミンC濃度

2型糖尿病、パーキンソン病とは対照的に、アルツハイマー病患者のリンパ球、血清ビタミンC濃度は、認知機能障害の進行を反映していない。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202849

アルツハイマー病患者で変化しているビタミンCの動態

ビタミンCが含まれる食事摂取にもかかわらず、アルツハイマー病患者では低いビタミンCの血漿濃度を示した。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9850871

ビタミンCの脳神経保護作用

脳の抗酸化作用

アスコルビン酸は中枢神経系の重要な抗酸化剤であり、シナプス機能を維持するために抗酸化保護剤としてニューロンに取り込まれる。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10349863/

アスコルビン酸の恒常性不均衡は神経変性疾患において広く実証されている。

アスコルビン酸は、GSH、カタラーゼ、ビタミンEなどの内因性の抗酸化物質のリサイクルを促進する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19763738/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14498993/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12569111/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10681270/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11253364/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2244489/

抗炎症効果

NF-κB・PPARの改善

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22443584/

アテローム性動脈硬化の改善

アテローム性動脈硬化と関連する炎症への効果 1250mg/日

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26333284

グルタチオンの増加・酸化ストレスの抑制

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26521679

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28364871/

ビタミンC補給によるウィリアムズ症候群患者への有益な効果

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19741171

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20536831

血液脳関門の改善

ビタミンCは虚血再灌流による内皮機能不全を予防する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17645881/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22836188

アスコルビン酸は内皮細胞の酸化を防ぎ、細胞内一酸化窒素合成を促進させ一酸化窒素代謝の回復に寄与する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11022034/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9013126/

脳卒中ラットへのアスコルビン酸投与によるMMP-9レベルの有意な減少

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25899606/

アスコルビン酸の投与は、皮質のBBB構成タンパク質であるオクルディン、クローディン-5、IV型コラーゲン、グリア原線維タンパク質をアップレギュレーションさせ、血液脳関門の完全性を回復を示した。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20051973/

グルタミン酸毒性からの保護

グルタミン酸の前方シナプスでの取り込みに関与。グルタミン酸結合によるNMDA受容体の神経損傷を防ぐ。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24763117/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26633354/

AGEの分解経路

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23554298

ビタミンCの神経新生作用

エピジェネティクス発現

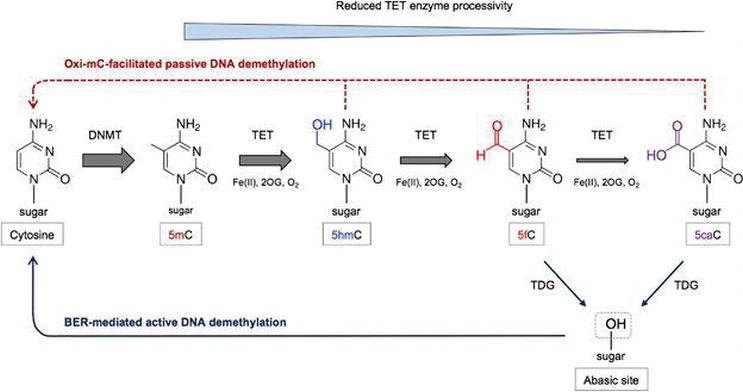

血清アスコルビン酸の生理学的濃度はエピジェネティクス機能に必要な5-ヒドロキシメチルシトシン(5hmC)のレベルの安定性に寄与する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28894047

ビタミンCは5mcから5hmCへの酸化の触媒として作用する補因子TETジオキシゲナーゼとして働く。ヒストン脱メチル化に関与するTET酵素の触媒活性はFe2および2OGに依存する。

www.intechopen.com/online-first/vitamin-c-an-epigenetic-regulator#B63

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4435601/

神経伝達物質の合成

アセチルコリン、ドーパミン、ノルアドレナリンの放出を誘発

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4267127/

アセチルコリンの増加

アスコルビン酸のアセチルコリンエステラーゼ阻害活性

(60 mg/kg i.p. for 3 successive days)

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16822217/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28364871/

幹細胞の分化と調節

アスコルビン酸は中胚葉由来胚性幹細胞の分化を促進する。

おそらくアデニル酸シクラーゼを介したcAMPの刺激によるp38MAPK/CREB経路を含み、アスコルビン酸の細胞内輸送体であるSVCT2が受容体として作用した。

幹細胞の分化活性化/抑制は関連プロモーターでのエピジェネティックな変化と関連している。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27957816

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25364736

抗酸化アスコルビン酸による過剰な活性酸素の除去により、抗酸化酵素 カタラーゼ、SOD1,2、p-FOXO1、p53レベルは部分的に回復した。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25839657

BDNFの発現

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15627972

shefayekhatam.ir/browse.php?a_code=A-10-123-2&slc_lang=en&sid=1

運動時の抗酸化剤投与によるBDNF発現

www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/61/1/61_1_111/_pdf

ミエリン形成

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12836158/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3624305/

アセチルLカルニチン合成の補助因子

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/627563/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1962562/

血管新生

コラーゲン合成への刺激

VC欠乏によるHIF-1α増加は正常な血管新生を妨げる

一酸化窒素の増加

血流の増加

アスコルビン酸は酸化ストレスを減少させ一酸化窒素を増加することを介して体位性頻脈症候群の循環を改善する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21622825

ビタミンCの抗不安効果

不安を減らす

ビタミンCの短期的投与(1000mg/日)は、酸化ダメージの軽減を通して2型糖尿病患者の不安レベルを減少させることが示された。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24511708

ランダム化比較試験 学生への1日500mgのビタミンC投与は、不安レベルを減少させ有意に平均心拍数を減少させた。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26353411

ビタミンC投与(1000mg/日)は小児の大うつ病治療での有効なアジュバント剤である可能性を示す。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599706/

気分の改善

ランダム化比較試験 ビタミンC投与は大うつ病患者の自殺念慮に関してはプラセボ群と比較して有意に改善を示さなかった。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4376513/

高用量アスコルビン酸(3000mg/日)は、オキシトシン放出を高め性的行動を高める。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12208645

ビタミンCその他の作用

腸の保護

アスコルビン酸の投与は、アスピリン、NSAIDなどの抗炎症薬による消化管の損傷を防ぎ胃腸耐性を改善する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22151399

投与

ビタミンCとEの組み合わせ

観察研究のメタアナリシスでは、ビタミンCとEが豊富な食事は、アルツハイマー病のリスクを20〜25%低下させる

www.alzdiscovery.org/cognitive-vitality/ratings/vitamin-c-and-e

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9322553/

ビタミンCはビタミンEと併用することで、認知症の予防効果があるという弱い証拠。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12117360/

血管型認知症高齢男性のビタミンCとEの組み合わせ投与による認知機能改善。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10746596/

虚血性障害、外傷性脳損傷への効果

人へのビタミンC、ビタミンE投与による認知症発症の予防効果には矛盾する研究がある。

データは、虚血性障害、外傷性脳損傷後における、脳機能のビタミンC欠乏に対して補充による効果があるかもしれない。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4179190/

環境因子、遺伝子、酸化ストレスを引きおこす食事、心理的な問題(神経症である人の血清ビタミンCは低い傾向)などの欠乏要因がある場合には、サプリメントで補うことの意義は高くなる。

マルチビタミンの摂取では認知機能に有意な影響を与えないことから、マルチビタミンに含まれる少ないビタミンCでは効果を示さない可能性がある。

高濃度・高用量ビタミンC

ビタミンCの摂取量は、60mg/日を超えると尿中に排出されるようになる。

白血球中のビタミンC濃度の飽和には250mg/日以上の摂取が必要。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3727637/

多くの健康な成人では1日500mg/日までのビタミンC摂取は、ほぼデメリットのない健康効果が得られる。

1~2gの高用量ビタミンC摂取についても十分許容されるが、その有効性ついては議論が別れている。

脳内アスコルビン酸ホメオスタシス

脳神経細胞のアスコルビン酸はそのアスコルビン酸恒常性メカニズムにより狭い範囲の閾値維持されているため、枯渇もしにくいが上昇させることも難しい。

高用量の経口サプリメントであっても、脳内のアスコルビン酸濃度を20%程度増加させる程度にすぎない。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2649700/

これまでの研究から特定の人にはメリットがあると思われるが、ビタミンCの作用は非常に多面的であり、有効性を示す指標にさほど明確な差は現れていない。

数g程度のビタミンC摂取で神経系への影響もあるため、プラセボ効果も生じやすいことから評価を難しくさせる。

おそらく、ビタミンC代謝関連遺伝子(後述)によって個人の最適な必要量は大きく変わってくる。

リコード法では過剰銅(血清亜鉛低値)の患者へは1~3gのビタミンC投与が、銅のキレート目的として推奨されている。

<参考>がん患者への高濃度ビタミンC点滴投与

高用量ビタミンCの癌への予防的効果、末期がん患者の生存率の増加

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4430016/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/279931/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6811475/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25848948/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23381814/

高濃度ビタミンC投与による末期がん患者の生活の質の改善

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17297243/

ビタミンC代謝関連遺伝子

アスコルビン酸トランスポーター遺伝子変異保有者は、アスコルビン酸の吸収と排出に大きな影響を与えることから血中ビタミンC濃度が顕著に低い。

ナトリウム依存性ビタミンC輸送遺伝子多型は、血漿アスコルビン酸レベルと強く関連しており、組織細胞のビタミンCの状態に影響を与える可能性がある。

また、脳内の酸化ストレスが伴う疾患においても、アスコルビン酸トランスポーターでであるSVCT1とSVCT2の発現が調節される。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23708151/

その他に、ハプトグロビン、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ、おそらくマンガンスーパーオキシドジスムターゼ、グルコース輸送タンパク質もアスコルビン酸レベルに影響を及ぼす。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4357493/

これらは脳疾患の進行に大きな影響をおよぼし得るため、高用量のビタミンC投与が神経変性に対して大きな利益を示す可能性があるとも考えられる。

SVCT1(SLC23A1)

全身のビタミンC輸送に関与し、全身のビタミンCの状態を調整する中心的な役割を果たすと考えられている。

ラットの研究ではSVCT2は加齢によって有意な変化はなかったが、SVCT1は45%減少することが示された。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12559983/

SLC23A1遺伝子

rs33972313

rs11950646

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23737080

rs4257763

rs6596473

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20588054/

SVCT2(SLC23A2)

脳で発現しているナトリウム依存性アスコルビン酸トランスポーター

脈絡叢とニューロンの両方での輸送に関与しており、脳の酸化ストレスからの保護により重要な役割を果たしている。

rs6053005

rs6133175

rs6116569

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21347255/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19162177/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11584081/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18850166/

rs6139591

rs2681116

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20588054/

脳内アスコルビン酸トランスポーターSVCT2の重要な神経保護的役割

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19162177

SLC23A2関連遺伝子(アスコルビン酸トランスポーター2)

rs6053005(C; C)

SVCT1、SVCT2両方

血漿アスコルビン酸濃度24%低下

rs6133175(A; A)

SLC23A1、SLC23A2の多型

血漿アスコルビン酸濃度が24%低下

血漿ビタミンC濃度、胃がんリスク

小リンパ球性リンパ腫/慢性リンパ性白血病のリスクが60%上昇

rs1776948

慢性リンパ性白血病(CLL)リスクと関連

rs1279683(G; G)

原発開放隅角緑内障リスク 70%上昇

rs12479919(T; T)

胃がんリスク 41%上昇

rs6116569

胃がんリスク 36%上昇

rs6139587(T; T)

悪性リンパ球性白血病と関連する可能性

rs1715364

小リンパ球性リンパ腫/慢性リンパ性白血病リスク60%上昇

rs4987219

ヒトパピローマウイルス(HPV)16型に感染した場合、非感染者と比較して頭頸部扁平上皮癌のリスクが500%上昇する(関連性が見られない研究も存在する)

rs1110277

食道扁平上皮癌の化学療法/放射線療法中に口内炎(口および唇の炎症)を発症するリスクが高い。

rs1776964

CC遺伝子型および低摂取量と比較して高ビタミンC摂取量の場合、急性冠症候群のリスクが3.45倍高い

rs6139591

ビタミンC摂取量が少ないと急性冠症候群のリスクが5.39倍高くなる

SVCT2発現の増加

ランダム化比較試験 ビタミンC500mg×2回/日、一週間の補給は、骨格筋中のSVCT2発現を増加させ、ビタミンC濃度を増加させる。(一週間が必要)

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25242204

ハプトグロビン2(Hp2)

ハプトグロビンは、肝臓で合成されて循環系に放出されるヘモグロビン結合タンパク質。ハプトグロビンの主な役割は、損傷、溶解した遊離ヘモグロビンを赤血球と結合させる、赤血球のリサイクルに関わる。

ハプトグロビン遺伝子にはヒトにだけ1型、2型が存在し2型を保有するヒトでは、赤血球のリサイクル効率が低く、血中の鉄濃度が高くなる。

血中の鉄はビタミンCなどの抗酸化ビタミンCを摂取すると、Fe3+を還元しFe2+が生じる。この二価鉄はLDLコレステロールを酸化させる。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4357493/

medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/hotnews/archives/300733.html

SNP rs5467、rs5470、rs5471

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3576297/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4979246/

グルタチオン-S-トランスフェラーゼ(GST)

グルタチオンS-トランスフェラーゼP1(GSTP1)

アスコルビン酸の単回経口投与、GSTP1変異ヘテロ接合保有者では低いアスコルビン酸の吸収を示す。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17964545/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21813807/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11535248/

GSTP1多型保持者ではビタミンCの吸収率を低下させるかもしれない。

rs1695

グルコーストランスポーター

デヒドロアスコルビン酸(DHA)の輸送

細胞内のビタミンC蓄積は、SVCT以外にもグルコーストランスポーター(GLUT)によるデヒドロアスコルビン酸(DHA)の輸送によって生じ得る。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20639396/

グルコース輸送体アイソフォームGLUT1とGLUT3はデヒドロアスコルビン酸を輸送する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9228080/

多くの細胞型では、GLUTを介したDHAの輸送速度は、SVCTを介したアスコルビン酸の輸送を上回る。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16011461/

ビタミンC投与の潜在的リスク

運動の効果を抑制

酸化ストレスを強力に抑制してしまうことによる、運動ベネフィットのキャンセル効果。

www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/NFS-03-2013-0038

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4016106/

ビタミンCの経口投与は筋ミトコンドリア生合成を減少させ持久力パフォーマンスにおけるトレーニング誘発適応を妨げる。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22777327

academic.oup.com/ajcn/article/87/1/142/4633311

高濃度ではプロオキシダントして有利に働く可能性あり。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8902542/

運動への抗酸化剤投与は議論の段階にある。おそらくビタミンCの摂取量と運動量、活動量、その他の抗酸化剤の摂取によって閾値が複雑に変動する。

鉄の吸収の増加

アスコルビン酸はその還元性、キレート化の特性により非ヘム鉄吸収を強力に増強させる。その他の有機酸は100:1以上の比でのみ鉄吸収の増強認められるが、アスコルビン酸は鉄吸収阻害作用を有する食品が低~中レベル存在する条件下では2:1(アスコルビン酸20mg:鉄3mg)、高レベルであっても4:1のモル比で吸収が促進される。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15743017

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23481043/

鉄を介した酸化促進

鉄欠乏時にはアスコルビン酸は鉄欠乏による保護効果を与えるが、鉄存在下ではヒドロキシラジカル産生に寄与し酸化促進剤として作用する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6317379/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11061989/

酸化ストレスの増大

金属イオンとの相互作用により酸化ストレスが逆に生じてしまう可能性。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14592804

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2538426/

腎臓結石

腎臓結石リスクの高い患者では、1日1000mg投与によってシュウ酸カルシウム結石症のリスクを高める可能性がある。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1569652/

胃腸障害・下痢

アスコルビン酸自体の毒性はないが、2~6g/日の高用量摂取では胃腸障害、下痢を引き起こす可能性がある。

しかし、この副作用は深刻ではなく、アスコルビン酸の摂取量を減らすことで回復する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10101920/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9329641/

認知能力?

アスコルビン酸の摂取が(500 mg /日)を超えない場合、認知機能への有益な効果と関連していたが、アスコルビン酸の高い血漿値(1 g /日の摂取)は、より悪い認知能力と関連していた。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22366772/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5537785/

甲状腺機能の低下?

低用量のビタミンCはラットの甲状腺を活性するが、高用量では甲状腺機能を抑制する。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1222737

癌治療の中和?

化学療法・放射線療法を妨げる

腫瘍細胞におけるアスコルビン酸の役割はわからないが、腫瘍細胞は大量のアスコルビン酸を含んでいる。ビタミンCはデヒドロアスコルビン酸に代謝されグルコーストランスポーターによって腫瘍細胞に入っていくことがわかっている。細胞内で還元されアスコルビン酸として保持される。

化学療法または放射線療法によるがん治療は腫瘍細胞の細胞死を誘導するものだが、腫瘍細胞のアスコルビン酸によって中和され妨げられる可能性がある。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10493506/

まとめ

・一般健常者(ビタミンC関連の遺伝子変異がないと仮定)の認知症予防目的の場合ビタミンCは一日1000mgを超えない範囲で摂取。高用量で試してみて効果を感じられる場合は増量してみても良い。

・高用量ビタミンCの最も重要な有益性は、抗酸化作用よりもエピジェネティクス発現の調節作用である可能性がある。

・ビタミンE、αリポ酸など、他の抗酸化剤と組み合わせることで抗酸化作用に相乗効果が生じる。一方で組み合わせによる広範囲の抗酸化作用はミトホルミシスを損ねやすいため、運動や概日リズムなどを考慮した摂取方法が望ましいと思われる。

・認知症患者さんがビタミンCを治療に用いる場合は、自作リポソームを一日の決まった時間に限定して摂取する、というのがもっとも費用効果が高く有効性のある方法であるように思う。(毎日でなくても良い)

・血管性型認知症患者さんはリポソームビタミンCから恩恵が大きいかもしれない。

高用量ビタミンCが有益かもしれないケース

・外傷性、脳血管障害後、血管型認知症、またはそのリスクの高い予備軍

(おそらく、リポソームビタミンCを使用したほう高い効果が得られる)

・アスコルビン酸トランスポーター遺伝子多型

・GSTP1遺伝子ヘテロ

高用量ビタミンC投与に注意が必要なケース

・脳鉄が高い場合(間接指標である血清フェリチン値が高い場合)

・ハプトグロビン遺伝子2型保有者

ビタミンCの形態

脂溶性ビタミンC / パルミチン酸アスコルビル

アスコルビン酸では届かない組織領域に到達するビタミンC。

血中の半減期が長く、神経組織への到達度が高いと思われる。

アスコルビン酸と同量を摂取した場合、大脳皮質への到達はほぼ一桁高い。

パルミチン酸アスコルビルを用いた認知機能関連の研究は行われていないが、理論的には、認知症患者により適しており通常のビタミンCと組み合わせて使えば相加的効果がある可能性がある。

link.springer.com/article/10.1007/BF02256054