コンテンツ

はじめに

マスクの着用、社会的距離のとり方など既知の重要な基本情報だけではなく、証拠は蓄積されつつあるものの、一般的な医療の側からは、まだ途上と見なされている栄養補給や生活習慣を中心にした改善可能性のある手段を個人の記録整理の延長として公開している。

新規性の高い(であるがゆえに不確実性が高い)査読前論文の情報、検討段階の治療薬候補も多く含まれる、ただし医療機関に頼れない個人の実行可能性に焦点をあてているため、主要な薬剤研究(新規抗体薬、ワクチンのメカニズムなど)や政策的な議論(PCR論争やGoToキャンペーン)など、相対的には深く立ち入っていない。

実行可能であるだけではなく、限られた証拠と理論的な妥当性があり、潜在的な有害性が利益の可能性と比較して著しく低く、長く利用された歴史があり、多額の投資を必要としないものであれば、それを採用したいと考える閾値は当然下がるだろう。しかし、あえて自己批判的に述べるなら、仮に実行することで患者に直接的な身体的危害を与えなかったとしても、実証されていない治療法を使用することは、受けるべき治療(があるとすれば)の機会を失う可能性を増加させるかもしれない。

そういった可能性も踏まえてもらい、ここに記載の情報は、あくまで基本的な予防策や既存の治療方法を前提とした上で、追加的な予防、治療方法の計画を検討していくための仮説的な情報として参考にしてもらいたい。

厚生労働省のページはこちら

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

COVID-19に関連する文献情報

covid19dataportal.jp/researchdata/literature.html

MATH+ & I-MASKプロトコル(医療従事者、一般)

人口を対象とした治療法を模索する場合、単に効果があるだろうというような単純なロジックでは治療法を訴えることも適用することもできない。すでにある医学的な証拠とのバランス、コスト、安全性、症例別の対応、大多数の人に利用可能かどうかなど、様々な変数を考慮する必要がある。

さらには一定のオーソリティーがあり、体系的に治療をまとめ、かつ多数の臨床経験があり、常にアップデートも行っているという点まで含めると、MATH+IMASKプロトコルよりも最善のものがあるとは思えない。(より効果的な介入自体は十分ありうるが、全体の証拠との整合性が損なわれる)このプロトコルは総合点において秀でており、少なくとも現時点では特に集団レベルに推奨できる最善のCOVID-19治療介入だと考えている。

医薬品・栄養補助食品類+α

A. 最も強力(必須)>B. 強く推奨(または代替)>C.推奨(または代替)>D.おそらく

A.医薬品 最も効果のある再利用薬

- イベルメクチン(個人輸入で入手可)

- フルボキサミン(個人輸入で入手可)

B.医薬品 Aが入手できない場合(ドラッグストアで入手可)

- ブロムヘキシン(パブロン)治療:8mg×3回/日

- 低用量アスピリン(バファリンと同成分)予防:週に数回 治療:感染直後に一錠

B. 医薬品 Aが入手できない場合(処方してもらえる可能性がある)

- メトホルミン

- スタチン

- フェノフィブラート

- ロサルタン

B.サプリメント(国内で入手可・単独効果が期待できる)

- ビタミンD 2000IU 予防:3錠/日を10日間、その後1錠/日 治療:2錠~ 午前中

- キシリトール鼻うがい(ボトルキット)予防:毎日(曝露リスクの前後)治療:6時間おき + キシリトール鼻うがい(個包装)

C. サプリメント(相乗効果で期待ができる)

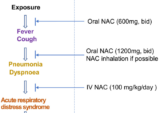

- Nアセチル・システイン 予防:一錠×1~2回/日 治療:2錠×2回/日(海外通販で入手可)

- メラトニン 予防:1錠(6mg)治療:(20~100mg) 就寝一時間前(海外通販で入手可)

- ビタミンC 特に不足の可能性がある場合

- 亜鉛(カルノシン酸)2錠 毎日食後

- マグネシウム(キレート複合体)夜または夕方

- フィッシュオイル(主に予防)

- ケルセチン(リポソーム)(国内では入手が難しい)

D. サプリメント

- ビタミンB複合体(チアミン(ビタミン B1)+活性型葉酸)

- 高用量ビタミンC

- ラクトフェリン 2g/日 治療

- グリシン 治療:体重kgあたり/0.5~0.8g

- グルタミン 体重kgあたり/0.2~0.5g

早期治療 早ければ早いほど効果が高い。1日伸びるごとに効果が1割低下していく。

多剤併用 どれか一つの神頼みではなく、多剤併用による相乗効果でなければ厳しい

イベルメクチン・フルボキサミンとの併用であれば、Bを追加するだけで、ほとんどの人ではCOVID-19からの十分な保護効果は得られていた。デルタ株になって事態は変わっている。最低でもBとCの推奨サプリメント類がデルタ株やその他の変異株に対しての保護に必要であると考えておくべきだ。イベルメクチン・フルボキサミンなどの強力な抗COVID薬剤が入手できない場合、予防投与、または早期の治療であれば、BとCであっても相当な保護効果を得ることができると考えている。感染してから7日以上が経過し症状が悪化した場合であっても、完全な保護は難しいかもしれないが重篤化、死亡リスクを低減できる可能性はある。

併記しているように、国内での入手が可能なものはリストの半分程度であり、さらに国内で入手可能なものも高コスト、低品質であることが多いことから、海外で入手することをおすすめする。

ただしiHerbで注文は届くまでに通常3~4日かかるため、すでに感染した、または症状を発症している場合は、注文と同時に、近くのお店、または通販などで入手可能なものをすぐに入手して摂取すること。

(以下のリンク先に「アルサプ for COVID-19」の名前のリストで必要なサプリメント類をまとめてある。)

iHerbウィッシュリスト「アルサプ for COVID-19」

2020年12月、SARS-CoV-2および関連死の高レベルのコミュニティ感染に対処する公衆衛生戦略のためのガイダンス概要

重要な証拠に基づいたCDCの勧告とCOVID-19感染を減少させるための持続可能な10の戦略

- 普遍的なフェイスマスクの使用

- 他の人との物理的な距離を保ち、対面での接触を制限する

- 必要のない屋内空間や混雑した屋外空間を避ける

- 感染者を迅速に特定し分離するための検査を増やす

- COVID-19感染者を迅速に特定し、隔離しCOVID-19感染者との親しい接触を検査する

- SARS-CoV-2への感染による重症化や死亡のリスクが最も高い人の保護

- 適切な個人用保護具の提供と安全な作業の実施による基本的な労働者の保護

- 旅行の延期

- 室内の換気を高め、手指衛生と環境消毒を強化する

- 効果的なCOVID-19ワクチンの普及とコミュニティへの高い普及率を達成すること

当ブログの予防・治療・医療に対する基本的考え(関連記事)

ありがちな批判に対する回答も大体において以下の記事に集約されている。

https://alzhacker.com/about-coronavirus/

10の基本原則

- 医学的証拠をベースに(信頼性+実行可能+費用+低リスク)

- 一般的な感染予防策を軽視しない(マスク、手洗い、うがい、身体的距離など)

- 害の少ない方法を選択

- 予防・早期介入が基本(進行フェーズ別に対策を調整)

- 補充よりもリスク要因の除去が先(栄養欠乏、水分不足、睡眠不足、運動不足、酒、喫煙、電子タバコ、特定の医薬、極端な食事法)

- 個人に最適化(年齢、基礎疾患、遺伝、フェーズ、血清マーカー)

- 投資対効果(1%以下の微効果を追求しない)

- 入手が容易(低価格、流通性など)

- ライフスタイルに取り入れる(実行の容易さ、楽しさ、継続性)

- 組み合わせる & バランス(機序ベースで多角的に)

フェーズの概説

情報整理のために番号を振っているため、番号はよく入れ替る他、MECEではなく、時系列、プライオリティなど数字の割り振りルールは統一的ではない。

公衆政策として行われている取り組みは、1と不十分な2、そして一部の重症患者への実験的な5。現時点では、3は感染予防としての医療政策としてはほぼ放置され、4と5は研究対象となっているが、全体として重症化してからの5に重点が置かれている。6(特に6.2)は研究対象どころかまだ医療関係者からの認知さえ限られているいったところだろうか。

4と5が治療研究に相当する。ここではわかりやすく軽症と重症ステージという二区分で捉えているが、研究上では4~5つの病期に細分化されていることが多い。ただし病期による薬剤の投与タイミングの主要な研究はまだそこまで細分化されていない。また、特定のステージの投与であったとしても、特定の作用機序に特化した単一薬物投与の研究が大半であり、戦略的に組み合わせて投与を行う治療はまだ限られた研究しかない。

さらに、感染症後半の悪化または重症化する5のフェーズでの治療研究は、これまでのところ成果が限定的である。理想的には感染初期の4のフェーズで介入できれば、僅かなコストや低い副作用で大きな成果をあげられる可能性があり、研究も進められているものの、この感染症患者の多くは初期に無症候性であり、そのタイミングで病院へ行って検査をするということもしないため、誰にどの介入タイミングでという問題が立ちはだかる。

もう一つの課題は、無症候性でありながら個人で異なる免疫応答が生じているため、初期の介入方法も個別化していかなければ全体として効果を発揮する可能性が低くなる。

さらに対象者が莫大存在するため、初期の無差別介入は重篤な副作用を示す率がわずかでも、かつ感染リスク感受性の高い者に絞ったとしても(5人に1人)、容易に不利益が利益を上回る可能性がある。例えば重篤率が0.1%であったとしても、日本人口の約5分の1の2000万人を対象とした場合、予防的介入によって2万人の重症者を生み出す計算になる。これは新規ワクチン投与によるリスクとベネフィットの評価の難しさにもつながってくる問題だ。

それ以外にも実践的な問題として、多段階の承認プロセス、大量生産、分配方法など、ワクチン開発も含めて、通常の薬理学的なアプローチにほとんど現実味が感じられないというのが正直なところだ。世界規模になるとより複雑かつ深刻で、資金問題、サプライチェーンの維持、各国同士での奪い合い、遺伝的な免疫反応の違い、特許、知的財産権、ワクチンであればインフラが整ってない国での冷蔵輸送や、ワクチン拒否、ADEなどのの問題も加わる。

したがって一見手間暇がかかり実現が容易ではないように見えるライフスタイルの変革は、単発の証拠としては弱くとも、日常的に容易に実行可能であり、組み合わせることが可能で、副作用の害が少なく、一周して現実的な意味において重要性を帯びてくる。

既存薬(リポジショニング・ドラッグ)でコロナ感染に大きな有効性を示すものが現れれば、それは次点で現実的な策となるだろうが、「パンデミック薬のパラドックス」とも呼ばれ、ある既存薬が高い効果を示すことがわかった途端、売り切れてしまい万人が利用できなくなるという逆説的な現象が起きている。

いずれにしても、ここで提示しているライフスタイルを中心としたアプローチは、仮に有効な薬剤が見つかったとしても、お互いに補完し合うことが多く、その価値を高めこそすれ損なうものではないものを多く含む。

当サイトでは3と9の抜け穴を埋める作業に加え、1から6までのすべてを対象としており、特に感染初期の日常生活において実行可能な方法を仮説に組み込もうとしている。「社会実装」が最大の課題かもしれないが、当サイトは直接的にはトップダウンからの改革を目指しておらず(願わくば実現してほしいが半ばあきらめているorz)、全体としては草の根ライフスタイル改革による免疫強化を引き起こす足がかりを目指したものだ。(道は険しい…)

現在もCOVID-19に関する情報は数日単位で更新されているが、2020年末から、各フェーズの項目によってはアップデートが数週間~数ヶ月と遅れているので注意してほしい。

COVID-19 最小限の予防と治療(簡易バージョン)

https://alzhacker.com/covid19-minimal-strategy/