コンテンツ

ルイス・ハイド著『ギフト』への賛辞

「あらゆるものの値段と、何もないことの価値を知っているこの時代に、ルイス・ハイドは、人間の経験の、商品を超越したわずかな、本質的な側面についての説明を提供してくれる。…..。芸術を作り、それを大切にし、私たちの最も貴重な財産は売り物ではないことを理解するすべての人のためのマニフェストのようなものだ」

-ザディ・スミス

「どんな種類の芸術にも投資している人は、『ギフト』を読んで変わらないままでいることはできない」

-デービッド・フォスター・ウォレス

「ギフト」ほど人生を変える本はない:彫刻のような散文による啓示」

-ジョナサン・レテム

「勇敢で、驚くべき。…..。ルイス・ハイドはこの世代で最も優れたエッセイストの一人である」 -ロバート・ブライ

-ロバート・ブライ

「まったくもって興味深く、独創的だ。…..。我々の文化における創造性の位置づけに興味を持つ人にとって、刺激的な一冊だ」 -アニー・ディラード

-アニー・ディラード

「ルイス・ハイドの創造性に関する画期的で影響力のある研究のこの待望の新版は、全面的に祝福されるべきものである」

-ジェフ・ダイアー

「爽快だ。..。徹底的に独創的な方法でそのテーマを探求している。” -ロサンゼルス・タイムズ

-ロサンゼルス・タイムズ

興味深い。資本主義文化に対する独創的で挑発的な批評だ

-ザ・ネイション

The Giftは、芸術が私たち自身を越えていく力について魅力的に語っている。創造的な情熱と生計を立てることのバランスをどうとるかという問題に取り組んでいる人、人生や文学に興味のある人だけではなく、「すべての考える人間」(ルイスが当初意図した読者)とも『ギフト』を共有したいと思う

-アニタ・セティ、ガーディアン紙

賢明で(そして)魅力的…。必要性の領域から自由の領域へと垣間見ることができ、それは最高の贈り物のように、予想を超えた良さである

-ビレッジボイス

20年以上にわたる私の芸術活動において、インスピレーションと確証の源となった。今日の経済界でアーティストであることの意味について、これまで読んだ本の中で最も優れた本である。なぜ私たちはいまだに芸術的才能を表現するのにギフトという言葉を使うのか、そしてすべての創造的行為の根底には自己表現ではなく、無私の心があることを教えてくれた。

-ビル・ヴィオラ

ルイス・ハイド(LEWIS HYDE)

ルイス・ハイドは詩人、エッセイスト、翻訳家、文化批評家であり、特に想像力の公的生活に関心を持っている。The Giftのほか、Trickster Makes This World、Common as Air、A Primer for Forgetting、詩集This Error Is the Sign of Loveの著書がある。また、ノーベル賞受賞者ビセンテ・アレイシャンドルの詩の翻訳を2冊出版し、『On the Poetry of Allen Ginsberg』『The Essays of Henry D. Thoreau』の編者でもある。マッカーサーフェローであり、ハーバード大学のクリエイティブライティングの元ディレクターであるハイドは 2018年に退職するまで、ケニオン大学のクリエイティブライティングのリチャード・L・トーマス教授を務めていた。妻で作家のパトリシア・ヴィグデルマンとマサチューセッツ州ケンブリッジに在住。

父母のために

良いものは、お返しする

目次

- 表紙

- 著者について

- ルイス・ハイドも執筆している。

- タイトルページ

- 著作権について

- 献辞

- マーガレット・アトウッドによる序文

- 第3版への序文

- はじめに

- I. 贈与の理論

- 一食べられない食べ物もある

- 二死者の骨

- 三感謝という労働

- 四絆

- 五贈与の共同体

- 六女性の財産

- 七簒奪贈与交換の歴史

- II. 贈与美学における二つの実験

- 八創造的精神の取引

- 九ホイットマンの草稿

- 十エズラ・パウンドとベジタブル・マネーの運命

- おわりに

- 良き祖先であるために

- 謝辞

- ノート

- 書誌事項

序文

マーガレット・アトウッド

贈り物は手から手へと受け継がれる。贈り物が贈られるたびに、贈り主も受け手も新しい精神的な生活を送り、活気づき、再生されるからである。

そして、ルイス・ハイドによるギフトと芸術の関係についての古典的な研究がそうである。「ギフト」は絶版になったことがなく、口コミや贈与を通じて、あらゆる種類のアーティストの間で地下水脈のように動いている。なぜなら、この本はハウツー本ではなく、アーティストが行うことの核心的な性質と、これらの活動が圧倒的に商業的な社会とどのように関係しているかについて書かれた本だからである。もしあなたが文章を書き、絵を描き、歌い、作曲し、演技し、映画を作りたいのなら、『ギフト』を読んでほしい。正気を保つのに役立つだろう。

ルイス・ハイドはこの作品を書いているとき、自分がこのような本質的な作品を作っていることを知らなかったのではないだろうか。おそらく彼は、自分にとって興味のあるテーマ、つまり「なぜ私たちの社会では詩人がめったに金持ちにならないのか」を探求し、その探求によって掘り起こされる多くの支流を楽しんでいるだけで、自分が泉を発見したとは思ってもいなかったのだろう。最初の編集者に読者層を聞かれたとき、彼はそれを特定することはできなかったが、「詩人」という言葉に落ち着いた。2007年版の序文で彼はこう言っている。「ほとんどの編集者が聞きたいのはそういうことじゃない。多くの編集者は 『死者の知らせを求める犬の飼い主』を好む。 そして、嬉しいことに、『ギフト』は詩人のコミュニティを超えて、読者を見つけることができたのである」と語っている。これは控えめな表現だが、非常に大きな意味を持つ。

私がルイス・ハイドと『ギフト』の両方に初めて出会ったのは、1984年の夏だった。当時西ベルリンだった、包囲された都市と消費者のショーケースの組み合わせで、間違った共同体主義と野放しになったマモン崇拝の20世紀の衝突が最も顕著に現れていた場所で、私は春から『ハンドメイズ・テイル』を書き始めていたところだった。しかし、今は7月で、私はワシントン州のポートタウンゼントで、当時増えていたような作家のためのサマースクールに参加していた。その人里離れた土地では、すべてが牧歌的だった。

ルイス・ハイドもそのサマースクールで教えていた。彼はレピドプテルが趣味の気さくな若い詩人で、恥ずかしそうに私に「ギフト」のコピーを贈ってくれた。その中に、「マーガレットへ」と書いてあった。「私たちに多くのものを与えてくれた人へ」と。この「多くのもの」には、彼が考えていた詩や小説から、「ヘルペス」や「ヒー ビー病」まで、あらゆるものが含まれている。ギリシア人が贈り物をする」というのは、致命的なトロイの木馬のことであり、白雪姫に与えられた毒リンゴのことであり、アダムに与えられたもう一つのリンゴや、メデイアのライバルを骨まで焼き尽くす結婚式の贈り物は言うまでもない。贈り物の両義性こそ、ルイス・ハイドの本が目指すところでもある。

The Giftは1983年に出版されたが、その時の副題は 「Imagination and the Erotic Life of Property “だった。1983年に出版されたヴィンテージ・ペーパーバックの表紙には、リンゴの入ったバスケットを描いたシェイカーの絵が描かれている(この版でも同様)。

シェーカー教徒は、自分たちの芸術は精神世界からの贈り物であると信じていた。歌や踊り、絵画などを受容しようと努力する人は「贈り物のために働いている」と言われ、彼らが制作した作品は共同体の中で贈り物として流通した。シェイカーの芸術家は「楽器」と呼ばれ、私たちが知っているのはそのうちの数人だけである。

その後に続く著作権表記は、『林檎のバスケット』の出自を考えると、皮肉なものである。”Basket of Apples is reprinted through the courtesy of The Shaker Community Inc.”(『林檎のバスケット』はシェイカー・コミュニティ社の提供により転載された)。つまり、贈り物をする共同体が法人化され、その贈り物は、今や私たちを四方八方から取り囲む商品市場によって、財産へと姿を変えてしまった。ハイドの問いの一つは、芸術作品が贈り物として、あるいは販売用の商品として扱われることによって変化するのか、ということだ。『バスケット・オブ・アップル』の場合は、そうではないだろう。「礼儀」という言葉は、金銭の授受がないことを意味している。しかし、シェーカー教徒のルールでは、そのようなことはあり得なかった。ハイドの指摘はもっともだ。

この絵自体が示唆に富んでいる。リンゴの入った籠はリアルに描かれていない。籠はガラスでできているように透明で、リンゴはその中で浮遊しているかのように浮いている。赤いリンゴではなく、金色のリンゴで、よく見ると、平面的なデザインから立体的に変化し、その中には溶けた金箔のようなものが流れている。この絵は、リンゴという贈り物の中にある光り輝くエネルギーという贈り物を、バスケット全体という別の贈り物の中に示している。リンゴの大きさはどれも同じなので、シェーカー一人を表しているのだろう。私の推測では、それらをまとめて入れている透明なバスケットは、元の鑑賞者にとって、神の恵みを意味していたのではないだろうか。ハイドは慎重に表紙を選んだ。

「バスケット・オブ・アップル」とその解説を合わせると、ハイドが投げかけている大きな問いが凝縮されている。「芸術」とは何なのか。芸術作品とは、ジャガイモのように売買される金銭的価値のある商品なのか、それとも実質的な価格の付かない、自由に交換される贈答品なのだろうか?

そして、もし芸術作品が贈り物でしかないのなら、遅かれ早かれ食べ物を必要とする物理的な世界で、その作者はどのように生きていけばいいのだろうか。禅僧の托鉢に相当するような、大衆からの相互の贈与によって維持されるべきなのか。クリエイティブ・ライティング学科は世俗的なバージョンかもしれないが、同じような考えを持つ人たちのシェーカー教徒のような共同体に存在すべきなのだろうか。現在の著作権法はこの問題に一石を投じている。

創作物やそのバージョンが市場で取引される場合、創作者は誰がその作品を複製するかを管理する権利があり、販売価格の一部を受け取る権利がある。そして、この権利は相続されることもある。しかし、この権利は創作者の死後一定年数で消滅し、その後、作品はクリエイティブ・コモンズに移行し、すべての人が自由に利用できるようになる。だから、『高慢と偏見とゾンビ』や『モナリザ』に口ひげをつけたポストカードが生まれた。贈答品は、必ずしもその本来の精神を尊重した形で扱われるとは限らない。

この問題や他の多くの問題は、経済理論、部族の贈答習慣に関する人類学的研究、贈答品の使用と誤用に関する民話、エチケットガイドからの抜粋、古風な葬儀の記録、子供用下着などのマーケティング戦略、臓器提供の慣習、宗教行事、利潤の歴史、フォードが致命的欠陥を持つモデルを回収するかどうかを決定した際の費用対効果分析など、多くのことを混ぜ合わせてハイドは取り組んでいる。

そして、ハイドは、芸術と金銭の結びつきについて深く考えた2人の作家のケーススタディを行う。ホイットマンは、自己と宇宙の境界を消滅させる危険を冒すほど寛大であり、エズラ・パウンドは、お金が芸術家に与える不公平で歪んだ影響に執着し、イタリアのファシストの支持者になった。この章は「エズラ・パウンドと植物貨幣の運命」と呼ばれ、パウンドがどのようにして腐敗した反ユダヤ主義に至ったかを説明している、私がこれまで読んだ数少ない本の一つである。また、アレン・ギンズバーグが人生の終わりにパウンドを寛大かつ贖罪的に訪問した話は、強烈に感動的で、ここでもハイドの理論の実践を物語っている。

『ギフト』が最初に出版されたのは約40年前、パソコンが黎明期にあり、電子書籍リーダーも電子ブックもなく、インターネット上のソーシャルメディアもなかった時代である。今、これらのことはすべて実現し、贈与とその周囲に形成されるコミュニティの創造と強化の関係についてのハイドの考察は、これまで以上に適切なものとなっている。

多くの人が、ソーシャル・サイトの収益化について頭を悩ませてきた。どのようにして対価を得るのか、どのようにして収益を上げるのか。また、電子機器を操作し、無形の電子オブジェクトを表示・消滅させる物理的装置を作る人たちに給料が支払われているにもかかわらず、インターネット上のすべてのものが何らかの形で「無料」であることを求める傾向について。しかし、Hydeが説明するように、贈り物の交換は互恵性を要求し、それによって養われる。したがって、あるリツイートは別のリツイートに値するし、共有する熱意は他の人の熱意と交換され、何もしないでアドバイスをする人は、必要なときに何もしないでそれを受け取ることを期待するかもしれないのだ。しかし、贈与は絆と義務を生み出すものであり、誰もがそれを望み、理解しているわけではない。実際、完全に無料の昼食というものは存在しない。

もし、あなたがネットから歌や映画を無報酬で手に入れたとしたら、つまり、あなたが何かを手に入れたとしたら、そして、それを贈り物として扱ったとしたら、その贈り物には精神的価値はあるが金銭的価値はない、つまりプライスレスである、その贈り物を通してあなたの手に届いた道具であるその作者にあなたは何をしなければならないか?感謝の言葉を介して、あなたの感謝の気持ち?あなたの真剣な眼差し?乞食の茶碗に入れられたラテの値段か?

答えは決して「何もない」のではない。著作権問題を筆頭に、この問題には多くのデジタル・インクが費やされている。しかし、その解決策のひとつは、新しいe-audienceにギフトのあり方を教育することだ。贈り物は、贈り主が自分の意志で選んだものであり、所有者の意志に反して、あるいは所有者の知らないところで、何かが奪われた場合、それは「窃盗」と呼ばれる。しかし、その線引きは曖昧になることもある。Hydeが指摘するように、古代ギリシャの世界では、メッセンジャーの神であるヘルメスが、売買、旅行、コミュニケーション、トリック、嘘、冗談、ドアを開けること、秘密を明かすこと(これはウェブが特に得意とするところだ)、そして泥棒など、あらゆる移動を司っていたことも理由のないことではないのだろう。しかし、ヘルメスは、あるものがどのように場所を変えるかについて、道徳的な価値を設定しない。情報のハイウェイやバイウェイを利用する人々がそれを知ってか知らずか、インターネットの主宰者はヘルメスなのだ。

私がこれまでに話した『ギフト』の読者はみな、自分の芸術的実践だけでなく、日常生活の一部でありながらあまり深く考えない疑問についても、新しい洞察を得て帰っていった。誰かがドアを開けてくれたら、その人にお礼を言わなければならないのか?自分のアイデンティティを確立するために、クリスマスは家族と過ごすべきだろうか?兄弟から腎臓を提供してほしいと頼まれたら、すぐにあげると答えますか、それとも数千ドル請求するか?犯罪行為を行うよう要求される側になりたくないのなら、マフィアからの贈り物を受け取ってはいけないのはなぜでしょう?あなたが政治家なら、ロビイストからのワインのケースはどうでしょう?ダイヤモンドは女の子の親友か、それとも決して現金に換えることのできない感傷的な手へのキスを好むか?

ひとつだけ保証できるのは、「ギフト」から何も変えられずに出てくることはない、ということだ。なぜなら、贈り物は、単なる商品では不可能な方法で魂を変化させるからである。

第3版への序文

ギフトの現在

アラスカのシトカで夏を過ごしていたとき、私はトリンギット族の長老と散歩をしていた。彼女は、贈り物と芸術に関する私の本をとても気に入っていると言ってくれた。しかし、部族の贈り物経済についての描写については、「私の民族について過去形で書かないでほしい」と言った。

それから何年も経ってから、その恥ずかしい失態を取り繕うかのように、この本に 「インスパイア”されたドキュメンタリーが公開された。カナダの映像作家ロビン・マッケンナが脚本と監督を手がけたこの映画は、「ギフト」というシンプルなタイトルで、贈り物の交換そのものが今この瞬間にも生きている4つのケースを追っている。そのひとつが、ブリティッシュ・コロンビア州アラート・ベイのクワクワクワクワ族の「ナンギス・ネーション」が行う手の込んだ贈り物をめぐる祝宴、ポトラッチである。ポトラッチとは、ある部族の中で自分の地位を公に認められたい者が、数日間にわたって行う饗宴のことだ」と、本書の前編で説明した。地位と気前の良さは常に関連しており、財産を与えずに地位のある人間になることはできなかった。今、全部修正した。この映画で明らかなように、ポトラッチは宴会であり、地位と気前良さは常に関連している。

このドキュメンタリーの中で、マーカス・アルフレッドは、自分の寛大さを示すことに熱心な男である。遠くの山々、静かな水面を低く飛ぶ鳥、柱にとまった白頭ワシ。マーカスの父、ウェイン・アルフレッドは、クワクワクワク族には「超自然からの贈り物、創造主からの贈り物」という意味の言葉があり、「多くの人々がこの超自然の贈り物を持っている」と説明する。ある者は偉大なハンターであり、ある者は偉大な漁師である」息子のマーカスは、まもなく酋長の座に着くが、仮面やトーテムを彫るのが得意で、商業ギャラリーで販売し、その売り上げの一部を「ポトラッチ用に取っておく」父親は言う、「息子は生まれながらにしてその才能を持っている。息子は生まれながらにしてその才能を持っている。マーカス自身も同じようなことを言う。「私に与えられた才能に感謝している」

その後、彼はクワクワクワのポトラッチの歴史を簡単に説明する。「ポケットから溢れんばかりに、最後の一銭まで捧げる。白人が現れたとき、彼らは私たちのポトラッチを止めようとした。裕福になるために、持てるものをすべて捧げるということを理解していなかったのだろう。私の祖父はポットラッチングのせいで刑務所に入れられたんだ」

この映画で描かれている、いまでは回復した伝統の記録では、ポトラッチにつきものの儀礼的な贈り物(たとえばボタン毛布や銅板など)が集められ、コミュニティのメンバーに配られる様子が描かれているが、もっと現代的なものも配られている。見物人の一人は、「これこそプレゼントの山だ」と言った。これは、ウェイン・アルフレッドの「ポトラッチ・システムは、我々の仲間を結びつける接着剤だ」という核心的な理解の表明と同様に、現在形で語られている文章である。

マッケンナの映画に出てくる他の3つの贈り物交換の例も、まさにこの瞬間のものである。そのひとつが、毎年夏の終わりにネバダ州北西部のブラックロック砂漠で開催される「仮設都市」、バーニングマンである。バーニングマンはコミュニティとアートの実験であり、贈与を含む一連の原則に導かれている。「バーニングマン」は、贈り物をすることに専念している。贈り物の価値は無条件である。贈与の価値は無条件であり、贈与は見返りや同等の価値のあるものとの交換を想定していない。集会場所に到着すると、購入できるものはコーヒーと氷の2つだけで、それ以外はすべてギフトとして交換される。「もし、大切なものを忘れてしまったら、近所の人と友達になるのが一番だ」と文献には書いてある。「贈与の精神を維持するために、私たちのコミュニティは商業的なスポンサーや取引、広告に媒介されない社会環境を作ろうと努めている。私たちは、消費を参加型体験に置き換えることに抵抗している」

正直なところ、マッケンナの映画で紹介された例を研究するまでは、バーニングマンについて少し疑問があった。これはチケット制のイベントであり(本稿執筆時点では210ドルから1400ドルの価格帯)、無媒介の快楽が始まる前に商業的な媒介が介在する瞬間がある。それ以上に、遠くから見ていると、バーニングマンは古典的なカーニバルの構造を持っているように見えた。儀式の反転と遊びの解放の期間限定は、(カーニバルの理論家が言うように)実際には1年中続く通常の慣習を再確認して強固にする効果があるのだ。もしかしたらバーニングマンは、商品取引のトレーダーが、リフレッシュしてデスクに戻るために蒸気を発散するために行く場所なのかもしれない。

参考記事

とはいえ、マッケンナの映画は、一人の「バーナー」の物語を、私の懐疑的な考えを和らげるのに十分なほど詳細に語っている。ひとつは、バーニングマンが参加者にとって時間的な制約がないことが明らかになったこと。スモールフライと名乗る女性を追った。昼間はソーシャルワーカーであるスモールフライは、ミード(水と発酵させた蜂蜜で作る微アルコール飲料)の醸造家でもある。彼女の計画は、大きな蜂の形をしたアートカーを作り、ミードの水差しを積んでバーニングマンに行き、バーナー仲間にプレゼントすることだ。

スモールフライは、ハチミツの寄付のお願いを掲示し、計画を実行に移する。そして、蜂蜜、蜂蜜酒、そして会話を共有しながら、二人はすぐに協力し合うことになる。アートカーの製作も協力的だ。スモールフライは自分ではほとんど機械的な技術を持たないので、カリフォルニア州オークランドにある、アーティストに道具や場所を提供する地元の「アーティスト・インキュベーター・スペース」で会う友人たちに頼っている。つまり、ナムギス民族のポトラッチが長年の準備の集大成であるように、バーニングマンに現れるものは、長い間、自由に与えられてきた相互扶助の背景の結晶である。その結果、コミュニティが生まれるとすれば、ここでも贈り物の交換が接着剤となっている。

マッケンナの現代的な事例では、贈り物はコミュニティを作るだけでなく、守ることにもなっている。2011年、ローマの工業地帯で、イタリアの人類学者ジョルジョ・デ・フィニスは、ホームレスの移民や失業したイタリア人たちが使用するサラミ工場の廃墟に遭遇した。その建物と不法占拠者たちの不安定な状況に興味を持ったデ・フィニスは、MAAM(Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz)と呼ばれるユニークな現代美術館の創設を目指する。それ以来、MAAMは世界中から300人以上のアーティストを招き、時間と作品を提供し、壁に壁画を描き、空いたスペースをインスタレーションで埋め尽くした。このアイデアは、建物を取り戻そうとする不動産開発業者に対して「保護する皮膚、盾を作ること」であった。「不動産の価値に対して、私たちはアートの価値を使う」今日の文化は、もはや文化ではない。それはスペクタクル社会であり、観光や大量消費なのである。これらのシステムのデフォルト値は、商業目的のために不動産を取り戻そうとする家主に道を開くことを容易にする役割を果たす。2018年に私がこの美術館を訪れたとき、イタリアの裁判所はすぐにこの建物の所有者にそうさせるだろうと思われた。しかし、彼らはまだそうしていなかった。MAAMでは7年前から、ギフトとしてのアートのシステム妨害的な存在が、住人たちが、「アートのバリケード」と呼ぶものとして、うまく機能してきた。

いずれの場合も、ギフト交換は過去の世界を説明する理論ではなく、パフォーマンスであり、その瞬間の一連の行為である。マッケナの最後のケースである台湾のアメリカ人アーティスト、リー・ミンウェイの作品では、そのパフォーマンス的要素が必要最低限にまで低減されていることがわかる。リーの作品「The Moving Garden」では、美術館に長い裂け目のある岩が展示され、その裂け目には切り花が立てられている。美術館の客は、花を手に取り、近くの通りに持って行き、見知らぬ人に渡すように勧められる。その結果、ある子どもは托鉢中の男性に花を渡し、別の子どもはプレゼントを断った女性に近づき(彼女は「あなたが持っていて」と言った)、さらにある女性はそれを受け取る(「あら、すごい! すごいわ!」)。近くのストリート・ミュージシャンのコレクション・トレーには、2つの花が入っていた。

リー・ミンウェイの作品は、この映画で最も完全に記録されている「Sonic Blossom」というプロジェクトで、リーが療養中の母親の世話をしているときに生まれたものだ。「私たちはフランツ・シューベルトの歌曲を聴くことで大きな安らぎを得た」と彼は書いている。「これらの歌曲は私たちへの思いがけない贈り物であり、私たち二人を癒し、明らかに母の治癒に役立った。もうひとつは、自分の母親が弱り、病気になっているのを見て、彼女(そして私)の死が急に現実味を帯びてきたことだ。…..。いつか、母も私もこの世を去るのだ。シューベルトの歌曲のように、私たちの人生は短いものであるが、だからこそ、より美しいのである」

ある美術館で「ソニック・ブロッサム」が開催されるとき、地元のオペラ歌手にシューベルトの歌曲を歌ってもらえないか、という話が持ち上がる。その歌手の一人が、美術館のギャラリーを歩き回り、ランダムにお客さんに声をかけ、「May I give you the gift of song?」と問いかける。『動く庭』の花と同じように、お客さんは断ることもあるが(「あら、あの、いいんだけど、ごめんなさい」と背を向ける女性もいる)、たいていは承諾してくれる。しかし、たいていは承諾してくれる。承諾した人は、用意されたギャラリーに案内され、椅子に座る。そして、歌い手は3メートルほど離れたところに立ち、お客さんに向かって直接歌う。この歌は「時間的にも場所的にも散発的に起こるもので、ソニックブロッサムの折りたたみと展開のようなもの」と李は言う。ポトラッチのように、それは音楽の訓練、歌の遺産、関係者の時間という富の授与であり、歌の贈り物を受け取る選ばれたパトロンは、同時にこの新しい芸術作品の儚い現在に参加することになるのだ。

特に、第2章にある「最も単純なポトラッチは祝宴である。..」という文のように、部族の永続的な慣習に関する私の説明を支配する時制を修正することによって、この『ギフト』の第3版では、多くのカ所で文章を修正・訂正した。このような変更は、単に過去形から現在形への移行と言えるかもしれないが、そうとは言い切れない。何度も繰り返される儀式は、それ自体が時間性を持っている。映画で描かれたナムギスのポトラッチは、部族のビッグ・ハウスではなく、ナムギスの埋葬地で始まる。そこでは部族の長老たちが立ち、先祖を呼び、進むべき道を示してもらうのだ。マッケンナが紹介した他のプレゼント交換の例はすべて現代の発明であるが、ナムギスの儀式はそうではない。現代的であると同時に古代的でもあるのだ。

「その扉を閉じたとき、私たちは私たちである」とマーカス・アルフレッドは言う。「何千年、何万年も前からねビッグハウスの扉は刹那的な祝典のために閉じられるが、それは決して刹那的ではないアイデンティティを確認するために閉じられる。ウェイン・アルフレッドは「贈り物は循環する」と言う。「贈り物があなたのところにやってきて、あなたがそれを渡すのです」贈り物の交換では、個人の所有の短さが、集団の長さを維持するのに役立つ。その万能粉はすぐに食べられてしまうので、「ナムギス国家」そのものがすぐに消滅してしまうことはないのだ。

映画の中で、鷲がアラート湾に舞い降り、魚を吊り上げるシーンがスローモーションで映し出され、「私たちはとても豊かだった。お金ではなく、富で豊かだったんだ。このような場合、動詞 「to be」 (”potlatch is”)は単純現在ではなく、「prophetic perfect」と呼ばれる時制で活用するのが最適である。

ルイス・ハイド

マサチューセッツ州ケンブリッジ

2019年3月

はじめに

芸術家は、私たちの存在のうち、獲得ではなく贈与であり、それゆえより永続的な部分に訴えかける。

ジョセフ・コンラッド(JOSEPH CONRAD)

近所のドラッグストアでは、市場調査によって開発された数式に従って書かれた恋愛小説が並んでいて、私も近所の人もそれを買うことができる。広告代理店が女性読者にアンケートをとった。ヒロインは何歳がいい?(主人公とヒロインは結婚するまで一緒にベッドに入ることは許されない。各作品は192ページである。シリーズ名やカバーのデザインも、市場の要求に合わせている。(ベラドンナ、サレンダー、ティファニー、マグノリアなどよりもシルエットという名前が好まれ、表紙は金色の曲線で縁取られている)。毎月6タイトルが発売され、1タイトルあたり20万部が印刷された。

なぜ、Silhouette Romancesは不朽の芸術作品にならないのだろうか?たとえ市場で売買されるものであっても、芸術作品のどこが、こうした純粋な商品と区別されるのだろうか。

本書の前提は、芸術作品は商品ではなく、贈り物であるということだ。あるいは、現代の事例をより正確に表現するならば、芸術作品は市場経済と贈与経済という二つの「経済」の中に同時に存在するということだ。しかし、どちらか一方だけが不可欠である。芸術作品は市場がなくても存続できるが、贈与がないところには芸術はない。

このような考え方の背景には、いくつかの異なる「贈与」の意味があるが、共通しているのは、「贈与とは、自分の努力では得られないものである」という考え方だ。買うこともできないし、自分の意志で獲得することもできない。才能は授けられたものなのである。才能は自分の意志で完成させることはできても、その才能を最初に出現させることはできないからである。モーツァルトは4歳でチェンバロで作曲をしたが、これは才能であった。

直観やインスピレーションも才能と呼ぶのが正しい。アーティストが作品を制作するとき、その作品の一部は才能に恵まれている。あるアイデアが頭に浮かび、ある曲が流れ始め、あるフレーズが浮かび、ある色がキャンバスの定位置に収まる。しかし、このような無償の要素が現れるまで、作家は作品に没頭したり、気分を高揚させたり、本物だと思ったりすることはなく、真の創造とは、作家である私が作品を作ったのではないという不気味な感覚を伴うものである。「私ではない、私ではなく、私の中を吹き抜ける風である」とD.H.ロレンスは言っている。すべての芸術家が、ロレンスのように創作の「贈与」の段階を強調するわけではないが、すべての芸術家がそれを感じている。

この2つの「贈与」の意味は、あくまでも作品制作のことであり、芸術の内的生活と呼ぶべきものであるが、私はこの言い方を、作品が制作者の手を離れた後の外的生活にも適用すべきだと考えている。私たちにとって重要な芸術、つまり心を動かし、魂を蘇らせ、感覚を楽しませ、生きる勇気を与えてくれる芸術は、どのように表現しようとも、私たちが贈り物を受け取るように受け取られるものである。たとえ美術館やコンサートホールの入り口で料金を払ったとしても、作品に感動したとき、料金とは関係ない何かが私たちの中に生まれる。ある風景画家の作品を見に行ったとき、その晩、自宅近くの松林を歩いていたら、前日には見えなかった形と色が見えてきた。芸術家の贈り物の精神は、私たち自身の精神を目覚めさせることができる。ジョセフ・コンラッドが言うように、作品は私たちの存在の一部分に訴えかけてくる。私たちの和声感覚は、モーツァルトが聴いたハーモニーを聴くことができる。私たちは、芸術家のように自分の才能を公言する力はないかもしれないが、芸術家の創造という行為を通じて、私たちの存在の才能を認識し、ある意味でそれを受け取ることができるようになる。私たちは幸運を感じ、救われたとさえ思う。ブルース・シンガーが言うように、「砂糖には砂糖を、塩には塩を」というように、私たちの生活の日々の商売は、それ自体が一定のレベルで成り立っているが、贈り物は魂をよみがえらせる。芸術作品に感動したとき、私たちはその芸術家が生きていたことに感謝し、その才能のために労苦したことに感謝する。

もし、芸術作品が作者の贈り物の発露であり、観客が贈り物として受け取るのであれば、それもまた贈り物なのだろうか。私はこの質問を、肯定的な答えを暗示するような形で構成したが、それほど断定的になれるとは思えない。どんなものでも、どんな商売でも、使いようによっては、ある種の財産になる。芸術作品に芸術家の贈与の精神が含まれていたとしても、作品そのものが贈与であるとは限らない。それは、私たちが作るものなのである。

しかし、その一方で、私たちの接し方によって、物の性質が変わることがあることも忘れてはならない。例えば、宗教では、神聖なものを売ることを禁じていることが多い。それは、売買されると神聖さが失われるからという意味である。芸術品はもっと丈夫で、市場で売られても芸術品として通用する。しかし、もし芸術の本質的な商業において、芸術家から観客への贈り物が作品によって運ばれるのが事実なら、もし贈り物がないところに芸術はないと私が言うのが正しいなら、芸術作品を純粋な商品に変えることによって破壊することができるかもしれない。いずれにせよ、これが私の立場である。私は、芸術は売買できないと主張するのではなく、作品の贈与の部分が私たちの商品化に制約を与えていると主張する。

このような私の考えを具体的に説明するには、そもそも私がどのようにしてこのテーマにたどり着いたかを説明するのが一番分かりやすいだろう。ここ数年、私は詩人、翻訳者、そして一種の「無所属の学者」としてやっていこうとしている。私のような仕事は報酬がないことで知られており、家賃が下がった日に大家があなたの翻訳本に興味を持つことはない。芸術作品が贈り物であるという命題には、必然的な帰結があるように思われる。芸術の労働自体には、自動的に報酬を得るようなものは何もない。実際、その反対だ。この点については、この後の章で詳しく述べますので、ここでは割愛させてもらうが、贈与による労働を選択した現代の芸術家は皆、遅かれ早かれ、市場交換が支配する社会でどうやって生きていけばよいのか考えなければならない。もし贈与の果実が贈与そのものであるなら、価値観が市場価値であり、商品の売買がほとんど唯一の商業である時代に、芸術家は精神的にも物質的にもどのように自らを養えばよいのだろうか。

どの文化も、市民に対して、実質的な男や女であるとはどういうことかというイメージを与えている。そして、「大きな男」「大きな女」は、そのような贈り物をたくさん持っている人である。市場社会の神話はこの図式を逆転させる。与えることよりもむしろ得ることが実質的な人間の証であり、主人公は「自力で」「自分で」作り上げた人間である。このような前提が支配する限り、贈与のために労働し、その製品が商品として適切に表現されない男女には、つまらない、無価値だという不穏な感覚がつきまとうことになる。私たちが獲得したものによって実質を判断する場合、贈与された人は実質を判断する力がない。

さらに、冒頭の章で論じるように、手放すことのできない贈与は贈与でなくなってしまう。贈与の精神は、絶えず贈与されることによって生かされる。そうであるならば、内なる世界の贈り物は、その生命力を維持するために、外なる世界でも贈り物として受け入れられなければならない。贈与が公的な通貨を持たない場合、つまり、贈与が財産として認識されず、尊重されない場合、私たちの内なる贈与は、その糧である商取引から排除されることになる。あるいは、同じことを別の角度から言うと、商業がもっぱら商品の取引である場合、贈与された者はその精神の生活を保証するギブアンドテイクに入ることができない。

贈与としての芸術と市場の問題という2つの考え方は、人類学で行われた、財産としての贈与と商業としての贈与交換に関する研究を読み始めるまで、私の中で収束することはなかった。多くの部族では、物質的な富の大部分を贈与品として流通させている。例えば、部族民は通常、食料の売買を禁じられている。たとえ「私のものとあなたのもの」という強い意識があったとしても、食料は常に贈り物として与えられ、その取引は物々交換や現金購入の倫理ではなく、贈り物交換の倫理によって規定されている。当然のことながら、財産の一部を贈与として扱う人の生き方は異なる。そもそも、商品の売買とは異なり、贈与は当事者間の関係を構築する傾向がある*。さらに、贈与が集団内で流通する場合、その商業は一連の相互関連性を残し、一種の分散型結束力を出現させる。

このように、贈答品の取引には5,6個の関連した観察がある。人類学の文献を読んでいるうちに、贈答品の交換についての記述が、創造的な芸術家の状況を扱うための言語、話し方を提供してくれるかもしれないと思うようになった。人類学は内面的な贈り物にはあまり関心を示さない傾向があるので、私はすぐに読書の幅を広げ、贈り物にまつわる民話をすべて網羅するようにした。民間の知恵は、贈り物とは何か、何をするものかという点では部族の知恵と大きな違いはないが、民話はより内面的な言葉で語られる。童話の贈り物は、あるレベルでは実際の財産を指すかもしれないが、別のレベルでは精神におけるイメージで、その物語は私たちのために精神的または心理的な商業を記述している。実際、私はリアルワールドにおける贈答品の交換について多くの説明をしているが、私が望むのは、これらの説明もまた、いくつかのレベルで読むことができ、これらの説明が語る実際の取引は、贈られた人がその贈物を公言し、我々がそれを受け取るという目に見えない取引の証人となってくれることなのである。

贈与交換に関する古典的な著作は、1924年にフランスで出版されたマルセル・モースの『Essai sur le don(贈与に関する試論)』である。エミール・デュルケムの甥で、サンスクリット語学者、言語学者、宗教史家でもあるモースは、哲学と歴史にしっかりと根ざした仕事をする初期の社会学者のグループに属している。彼のエッセイは、世紀末の民族誌学者(特にフランツ・ボース、ブロニスワフ・マリノフスキー、エルスドン・ベスト)の現地報告に始まり、ローマの不動産法、ヒンドゥー教の叙事詩、ゲルマンの持参金の習慣など、多くのことを取り上げている。このエッセイは、いくつかの永続的な洞察を秘めていることが証明されている。ひとつは、贈与経済が、与える義務、受け取る義務、お返しをする義務という3つの関連した義務によって特徴付けられる傾向があることにモースは気づいた。また、贈与交換は「総合的な社会現象」であり、その取引は経済的、法律的、道徳的、美的、宗教的、神話的であり、したがってその意味はいかなる単一分野の観点からも適切に説明することができないと指摘した。

この半世紀、交換の問題に取り組んだ人類学者のほとんどが、モースのエッセイを出発点としている。レイモンド・ファースやクロード・レヴィ=ストロースなど多くの名前が思い浮かぶが、私が思うに、最近の最も興味深い研究は、シカゴ大学の経済人類学者であるマーシャル・サーリンスによるものだろう。特に1972年の『石器時代の経済学』には、「贈与の精神」に関する優れた章があり、モースのエッセイの基となった資料の一部に厳密なテクストの説明を加え、モースの考えを政治哲学の歴史に位置づけている。私が自分の仕事の可能性を見出したのは、サーリンスの著作を通じてであり、彼には大変お世話になった。

贈与交換に関する主要な研究は人類学で行われてきたが、それは贈与が原始的、原住民的な財産の形態であるからではなく、贈与交換は小さな集団、大家族、小さな村、緊密なコミュニティ、兄弟関係、そしてもちろん部族の経済である傾向があるからだと思われる。この10年間、第二の学問領域が贈与の研究に目を向け、その理由はもう一つある。医療社会学者たちが贈与交換の問題に引き付けられたのは、贈与の倫理が、我々が「聖なる財産」と呼ぶもの、この場合は人体の一部の譲渡にふさわしい商業の一形態であることを理解するようになったからである。この分野で最も早く研究を行ったのは、イギリスの社会行政学の教授であるリチャード・ティトマスで、1971年に輸血に使われる人間の血液の扱い方に関する研究「The Gift Relationship」を発表している。ティトマスは、すべての血液を贈与とする英国のシステムと、血液の一部を提供し、一部を売買する混合経済である米国のシステムを比較した。ティトマスの著作が発表されて以来、実際の臓器、特に腎臓の移植が可能になり、「生命の贈与」の倫理と複雑さについて書かれた本がいくつか出版されるようになった。

このように、贈与交換に関するこれまでの研究を簡単に紹介するだけでも、私たちにはまだ贈与に関する包括的な理論がないことがわかるはずである。モースの著作は私たちの唯一の一般的な声明であり、そのタイトルが示すように、それはエッセイであり、さらなる研究のための提案とともに最初の観察を集めたものである。モース以後の研究のほとんどは、人類学、法律、倫理、医学、公共政策など、特定のトピックに関するものだった。私自身の研究も例外ではない。本書の前半は贈与交換の理論であり、後半はその理論をアーティストの人生に適用する試みである。明らかに、後半の関心事が、前半の私の読書と理論化の指針となっている。私は多くの問題に触れているが、他の多くの問題は黙ってやり過ごしている。例えば、抑圧的な義務感を残す贈り物、操作や屈辱を与える贈り物、ヒエラルキーを確立し維持する贈り物など、二、三の短い例外を除いて、私は贈り物交換の負の側面を取り上げてはいない。これは優先順位の問題でもあるが(贈与の価値と力についての説明は、その誤用についての説明より先に行わなければならないと私には思われた)、大部分は私の主題の問題なのである。私は創造的精神の経済学を書きたかった。つまり、私たちが労働の対象として受け入れる内なる贈り物と、文化の手段となった外なる贈り物について語りたかった。私の関心は、私たちが待ち望んでいる贈り物、それが来たときに魂に威厳をもって語りかけ、抗いがたい感動を与える贈り物なのである。

*この関係性こそが、私が贈答品交換を「エロティック」な商業と呼ぶ所以であり、エロス(引き合う、結合する、関与するという原理)とロゴス(理性と論理一般、特に差別化の原理)を対立させるものである。市場経済はロゴスの発露である。

ああ、すばらしい。すばらしい素晴らしい!

私は食べ物だ! 私は食べ物だ!私は食べ物だ!

私は食べ物を食べる!私は食べ物を食べる!私は食べ物を食べる!

私の名前は決して死なない!死なない!死なない!

私は最初に世界の最初のものに生まれた

神々よりも早く死のないものの腹の中で!

私を手放す者が、私を最も助けたのだ!

食べ物であるわたしは、食べ物を食べる人を食べるのだ!

私はこの世界に打ち勝ったのだ!

これを知る者は太陽のように輝く。

このようなものが、神秘の法則である

タイティリーヤ・ウパニシャッド

あなたは私から贈り物を受け取った、それは受け入れられた。

しかし、あなたは死者についてどう考えるかを理解していない。

冬のリンゴの匂い、霜の匂い、そしてリネンの匂い。

この貧しい、貧しい地球には、贈り物しかないのだ。

チェスラフ・ミロシュ

第1部 贈り物論

第1章 私たちが食べられない食べ物がある

I – 運動

ピューリタンがマサチューセッツに最初に上陸したとき、彼らはインディアンの財産に対する感情について非常に不思議なことを発見し、それに名前を付けることが必要だと感じた。1764年、トーマス・ハッチンソンが植民地の歴史を書いたとき、この言葉はすでに古い言い伝えになっていた。彼は読者に、「インディアンの贈り物とは、同等の見返りが期待される贈り物を意味することわざ的表現である」と述べた。もちろん、私たちは今でもこれを使い、さらに広い意味で、その友人を、贈ったものを返せと言うほど未開なインディアン贈答者と呼んでいる。

ある場面を想像してほしい。インディアンの宿にイギリス人がやってきて、主人は客を歓迎しようと、タバコのパイプを分けてくれるように頼む。柔らかい赤い石から彫られたそのパイプは、伝統的にその地域の部族の間を巡り、一時はそれぞれのロッジに留まるが、いずれはまた手放される平和のための捧げものであった。だから、インディアンは礼儀正しく、客が帰るときにパイプを渡すのだ。イギリス人は大喜びだ。「大英博物館に送り返すには、なんと素晴らしいものだろう!」と。彼はそれを家に持って帰り、暖炉の上に置いた。しばらくして、隣の部族の首領がその入植者の家を訪ねてきた。そこで通訳が、「親切にするならば、一服してパイプを差し上げなさい」と説明する。そこでイギリス人は、このような私有財産の概念が希薄な人たちを表現する言葉を考案した。「インディアンの贈り主」の反対語は「白人の管理人」(あるいは「資本家」)、つまり、財産を流通からはずし、倉庫や博物館に入れる(資本主義にとってより重要なのは、生産に使うためにそれを脇に置く)ことを本能とする人たちであろう。

インドの贈与者(あるいは元祖)は、贈与の基本的な性質を理解していた。贈与されたものは、保管されるのではなく、再び贈与されるはずである。ビリヤードの玉が、フェルトの上を別の玉が走り回り、その勢いが伝わると止まってしまうのと同じように。クリスマス・プレゼントは取っておいても、何か別のものを贈らなければ、本当の意味でのプレゼントとは言えない。プレゼントが受け継がれるとき、そのプレゼントは元の提供者に返されるかもしれないが、これは不可欠なことではない。むしろ、贈り物は返されず、新しい第三者に贈られた方が良い。ただ、贈与は常に移動しなければならない。他の財産には、境界を示すもの、勢いに逆らうものなど、止まっているものもあるが、贈与は進み続ける。

部族民は通常、贈与と資本を区別している。一般的に、彼らはインディアンの贈与という考え方に内包される感性を繰り返す法律を持っている。「ある人の贈り物は、他の人の資本であってはならない」と言うのだ。イギリスの社会人類学者ウェンディ・ジェームズは、アフリカ北東部のウドゥク族の間で、「ある部族から別の部族に移された富は、動物、穀物、金銭にかかわらず、贈与という性質を持っており、消費の対象であって、成長のために投資してはならない」と教えている。もしそのような譲渡された富がサブクランの資本(この場合は牛)に加えられ、成長や投資のために保管されるなら、サブクランは最初の贈与の提供者に対して不道徳な負債関係にあると見なされる」他のサブクランから贈り物として受け取った一対のヤギが、繁殖や牛を買うために飼われている場合、「ソレは他人の犠牲で金持ちになっている、贈り物をため込んで投資するという不道徳な行為をしている、したがってひどい借金状態にあるという一般的苦情が出るだろう。やがて嵐の被害に遭うことが予想される。…..」

この例のヤギは、私の想像の場面で石パイプが人から人へ移動したように、ある一族から別の一族へ移動する。するとどうだろう。この場合、ヤギを受け取った人は大きなパーティーを開き、みんなに食べ物を与えることになる。ヤギは返す必要はないが、ミルクやもっと多くのヤギを生産するために置いておくことは、きっとできないだろう。贈与がそのように扱われないと、ある形の財産が他の形に変換されると、何か恐ろしいことが起こるという思いが、新たに加わったのだ。民話では、贈り物を持ち続けようとした人はたいてい死ぬ。この逸話では、そのリスクは 「嵐の被害」である。(実際、ほとんどの部族に起こっていることは、嵐の被害よりもひどいものである。誰かが部族の贈与関係を商業化しようとした場合、その集団の社会構造は必ず破壊されるのだ)。

ここで、民話に目を向けると、これらすべてを別の角度から見ることができるだろう。民話は集合的な夢のようなもので、私たちが眠りの縁で聞くような声で語られ、私たちの生活の事実と精神の中のイメージとが混じり合っている。私が選んだ最初の民話は、19世紀の中頃にスコットランドの女性から集められたものである。

少女と死人

むかしむかし、あるところに老婆がいて、娘たちをつれていた。ある日、長女が母に言った。「私はそろそろ世間に出て、自分の運を求める」「パンを焼いて持って行きなさい」と母親は言った。パンが焼きあがると、母は娘に尋ねた。「小さいパンと私の祝福、大きいパンと私の呪い、どちらがいい?」「大きなパンと呪いの方がいい」と娘は答えた。

娘は道を下り、夜が訪れると、城壁のふもとに座ってパンを食べた。鶉とその12匹の子犬が近くに集まり、空の小鳥もいた。「汝、我らにパンを分けてくれぬか」と、彼らは尋ねた。「私はしない、あなた醜い獣」彼女は答えた。「自分の分しかないの」、「あなたに呪いをかける」とウズラは言った 「12羽の鳥の呪いとあなたの母の呪い」 これは最悪だ少女は立ち上がって自分の道を進んだが、パンの切れ端は半分もなかった。

彼女は遠くまで行かずに小さな家を見つけ、それは遠く離れているように見えたが、彼女はすぐにそのドアの前にいることに気づいた。彼女はノックして、声を聞いた。「そこにいるのは誰?」「主人を捜している善良な女中です」「必要なんです」と声がしてドアは開いた

少女の仕事は、毎晩起きていて、主婦の弟の死体が落ち着かないのを見張ることであった。その報酬として、金一ペックと銀一ペックを受け取ることになっていた。そして滞在中は、割った木の実の数だけ、なくした針の数だけ、刺したシンブルの数だけ、使った糸の数だけ、燃やしたロウソクの数だけ、上に緑の絹のベッド、下に緑の絹のベッドを置いて、昼は寝て、夜は見張ることになった。

ところが、最初の夜、彼女は椅子の上で眠ってしまった。主婦がやってきて、魔法の棒で彼女を殴り、殺して、生ゴミの山の上に裏から捨てた。

それから間もなく、真ん中の娘は母に言った。「私もそろそろ姉の後を追って、財産を求める時が来たようだ」母親は彼女にパンを焼き、彼女も大きい方のパンを選び、母親の呪いをかけた。そして、姉に起こったことが、彼女にも起こった。

その後すぐに末娘は母に言った。「私も姉の後を追って、運を求める時が来た」「”パンを焼いてあげるわ」 母は言った 「小さいパンと私の祝福、大きいパンと私の呪い、どっちがいい?」 「小さいパンと祝福が欲しい」と娘は言った

そして、彼女は道を下って行き、夜が彼女の周りを包むようになると、彼女はパンを食べるために壁のふもとに座った。すると、ウズラと12匹の子犬、そして小鳥たちが集まってきた。「私たちにも少しくれない?」彼らは尋ねた 「一緒にいてくれるならあげるわ、かわいい動物たち」 彼女はパンを分けてもらい、みんな食べた。鳥たちは、彼女が暖かさに包まれるまで、彼女のまわりで羽をたたきた。

次の朝、彼女は遠く離れたところにある家を見た。..[ここで仕事と賃金が繰り返される]。

彼女は夜中に起きて死体を見守り、時間をつぶすために裁縫をした。夜半になると、死人が起き上がって、にっこり笑った。「もしきちんと横にならないなら、棒で一発皮剥ぎをしてやるわよ」と彼女は叫んだ。彼は横たわった。しばらくすると、彼は片肘をついて立ち上がり、にやにや笑いを浮かべた。

三度目に彼が立ち上がったとき、彼女は棒で彼を叩いた。棒は死んだ男にくっつき、彼女の手は棒にくっつき、二人は逃げ出した。彼は彼女を引きずって森を抜けていった。彼にとって高ければ彼女にとって低く、彼にとっては低ければ彼女にとって高くなった。二人が森を抜けるまで、木の実は二人の目を、野生のプラムは二人の耳を、それぞれノックしていた。そして、二人は家に帰った。

少女は金のペックと銀のペック、そしてコーディアルの容器を渡された。彼女は二人の妹を見つけ、コーディアルでこすり、生き返らせた。そして、彼らはここに座っている私を残して、もし彼らが元気であったなら、「よくなった」、もし彼らがそうでなかったなら、「そのまま」にしておいた。

この物語には、少なくとも4つの贈り物がある。第一はもちろんパンであり、これは母親が娘たちに餞別として贈るものである。これは、末娘が自分のパンを鳥に分け与えるときに、第二の贈り物となる。次女は、この物語の教訓である「贈与を継続する」ことを実践している。この贈り物を正しく扱った結果、彼女は生き延びるだけでなく、いくつかの利益を得ることができた。これが贈り物の果実だ。第一に、彼女と鳥たちは飢えから解放され、第二に、鳥たちは彼女と仲良くなり、第三に、彼女は一晩中起きていて仕事を成し遂げることができるようになる。(後述するように、これらの結果は偶然ではなく、贈り物の典型的な成果だ)。

朝になると、3つ目の贈り物であるコーディアルの器が現れる。「コーディアル」とは、かつて心臓を刺激するために飲むリキュールという意味であった。この物語の原語であるゲール語では、ballen íocshlaintと言い、直訳すると「ichorの乳房」または「健康の乳房」(「ichor」とは神々の血管を血液の代わりに流れる液体のこと)である。つまり、少女に与えられたのは、世界中の民話に登場する「命の水」のような、癒しの液体の入った小瓶なのである。この液体には力がある。この液体で彼女は妹たちを蘇らせることができる。

この液体は、彼女の仕事を成功させた報酬として投げ込まれたものである。この液体は、それぞれの娘に与えられる素晴らしい報酬の数々には、どこにも書かれていない贈り物である。この液体がどこから来たのかという問題は後回しにして、今はこの贈り物が贈られた後にどうなるのかを見ているのであるが、この娘も馬鹿ではない。それが、この物語の4つ目であり、最後の贈り物である※1。

この物語は、もし贈り物が移動することを許されなかったらどうなるかを見る機会にもなる。移動できない贈り物は、贈り物の性質を失ってしまう。ウェールズでは、妖精が貧しい人々にパンを与えるとき、そのパンをその日のうちに食べないとヒキガエルになってしまうと言う伝統的な信仰がある。贈り物が絶えず流れる川だとすると、この物語の中で贈り物を正しく扱う少女は、自分自身をその流れの水路にすることで贈り物を扱っていると言えるかもしれない。誰かが川をせき止めようとすると、川は淀むか、その人が破裂するまで満たされるか、どちらかの結果になる。この民話では、最初の二人の少女を手に入れたのは母親の呪いだけではない。母鳥が寛大な心で接していれば、呪いを繰り返さなかっただろうと想像される。しかし、少女たちは、大切なのは所有権と大きさだと考え、流れをせき止めようとする。その効果は明らかで、贈り物を保管することによって、彼女たちはもう何も得られない。彼女たちはもはや流れの水路ではなく、その果実を享受することもできない。その果実の1つは、自分たちの命であるように思える。母親のパンは、彼らの中でヒキガエルに変わってしまったのだ。

贈り物の動きを説明するもう一つの方法は、贈り物は常に使い切られ、消費され、食べられなければならないということだ。贈与は滅びる財産なのである。これまでの2つの物語で贈り物が食べ物であったのは偶然ではない。食べ物は、明らかに消費されるものであるため、贈り物に対する最も一般的なイメージの1つである。食べ物でなくても、私たちが耐久財と考えるような贈り物であれば、それはしばしば「食べるもの」と呼ばれる。貝のネックレスや腕輪はトロブリアンド諸島の儀礼的な贈り物で、あるグループから次のグループに渡すとき、それを渡す男は地面に投げつけて、「ほら、食べられなかった食べ物だ」と言うことが儀礼的に要求される。また、ウェンディ・ジェームズが研究した別の部族の男性は、娘の結婚の際にもらったお金について、「自分のために使うのではなく、渡すのだ」と言う。ただ、彼はこう言っている。「神から授かった子供のためにお金をいただいても、私はそれを食べることができない。「他の人にあげなければならない」

私たちが知っている最も有名な贈与制度の多くは、食べ物を中心とし、耐久消費財を食べ物であるかのように扱っている。北太平洋沿岸のアメリカン・インディアンのポトラッチは、もともと 「big feed」であった。ポトラッチとは、最も単純なものでは、ある部族のメンバーが、その集団における自分の地位を公に認めてもらうために行う数日間にわたる宴会のことだ。マルセル・モースは「ポトラッチ」という動詞を「栄養を与える」「消費する」と訳している。名詞として使われる 「ポトラッチ」は、「餌場」または 「満足させる場所」である。ポットラッチには耐久消費財も含まれるが、祭りのポイントは、これらを食料のように滅ぼさせることだ。家屋は燃やされ、祭器は壊され、海に投げ捨てられた。ポトラッチの部族のひとつであるハイダ族は、その饗宴を 「killing wealth」と呼んでいる。

贈り物が使い果たされ、消費され、食べられるというのは、これらの最後の例のように本当に破壊されるという意味もあるが、より単純で正確には、贈り物はそれを贈った人にとって滅びるということだ。贈答品の交換では、取引そのものが対象物を消費してしまう。さて、贈り物をすると何かが戻ってくることがよくあるのは事実だが、もしこれが交換の明確な条件になっていたら、それは贈り物とは言えない。もし、この物語の少女がパンを鳥に売ると言ったとしたら、全体のトーンは違ったものになっただろう。しかし、少女はパンを犠牲にしてしまった。パンが彼女の手を離れたとき、母親の贈り物は死んで無くなってしまったのだ。母の贈り物は、彼女の手を離れた時点で、死んでなくなってしまう。彼女はもはやそれをコントロールすることも、返済に関する契約を結ぶこともできない。彼女にとって、贈り物は消滅してしまった。つまり、贈り物は、見返りの保証がないまま、ある手から別の手へと移動するときに消費される。したがって、消費と移動の間にほとんど違いはない。市場取引には均衡や静止があり、お金を払うことで均衡が保たれる。しかし、贈り物をするときには勢いがあり、体重は身体から身体へと移動する。

というのも、西洋の産業界は「消費財」で有名だが、私が言いたいのはそれとはまったく違うからである。繰り返すが、その違いは交換の形態にあり、それは品物そのものに最も具体的に感じられることだ。私が初めて希少本フェアに行ったとき、ソローやホイットマンやクレインの初版本が、熱収縮プラスチックに丁寧に梱包され、内側に値札が付けられていたのを覚えている。気密性の高いビニール袋を加えるだけで、なぜか本は生き生きとした乗り物から、腐らないように化学薬品で作られたパンのような商品へと変貌を遂げていた。商品交換では、買い手と売り手がともにビニール袋の中にいるようなもので、贈答品の交換のような接触はない。贈答品の交換のような接触がない。動きも感情もない。要はバランスを保つこと、交換自体が何も消費しないこと、ある人と別の人を巻き込まないことを確認するためである。消費財はその所有者によって消費されるのであって、交換によって消費されるのではない。

消費したいという欲求は、一種の欲望だ。私たちは、世界が空気や食べ物のように自分の中を流れていくことを切望している。私たちは、身体の中にしか持ち込めないものに対して、渇きと飢えを感じているのだ。しかし、消費財はこの欲望を餌にするだけで、満足させてはくれない。商品の消費者は、情熱のない食事に招かれ、飽食にも火にもつながらない消費をしているのだ。そして、欲望が我々を家から引きずり出し、無に帰すとき、我々が感じるように、彼は食事の終わりに空腹を感じ、落ち込み、疲れる。

贈与交換には、これから見るように多くの果実があり、贈与の果実が我々の欲求を満たすことができる程度に、財産を贈与として扱う圧力が常に存在する。この圧力が、ある意味、贈与を維持することになる。ウドゥク族が、もし誰かが贈り物の動きを止めようとしたら、嵐で作物が台無しになると警告するとき、嵐をもたらすのは、実は贈り物に対する彼らの欲望なのである。贈り物が食べられなくなると、落ち着かない飢えが湧いてくる。グリム兄弟は「恩知らずの息子」と呼ばれる民話を発見した。

あるとき、男とその妻が玄関の外に座り、二人で食べようと思っていたローストチキンを前にしていた。その時、男は年老いた父親がやってくるのを見て、すぐに鶏肉を取り、隠してしまった。老人はやってきて酒を飲み、去っていった。

さて、息子はローストチキンをテーブルに戻そうとしたが、手を伸ばすと、それは大きなヒキガエルになっており、彼の顔に飛び込んできて、そこに留まって二度と離れなくなった。

そして、誰かがそれを取り上げようとすると、まるで顔に飛びかかるような毒々しい目で見るので、誰もそれに手を出すことはできなかった。そして、恩知らずの息子は毎日ヒキガエルに餌を与えなければならず、さもなければ顔の一部を食べられてしまうのであった。こうして、彼は絶え間なく世の中を行ったり来たりしていた。

このヒキガエルは、贈り物が動かなくなったとき、ある人の贈り物が他の人の資本になったときに現れる飢えである。贈物の果実を欲するほど、それが隠されたときに歯が立つ。財産をため込むと、金持ちの妻から泥棒や乞食が生まれ始める。このような話は、贈与を維持しようとする力があることを物語っている。ある財産は滅びなければならない、その保存は我々の手に余る。私たちに選択肢はない。というより、私たちの選択は、贈り物を動かし続けるか、それとも一緒に食べられてしまうか、ということだ。私たちは、ヒキガエルの物言わぬ欲望と、贈り物が消費されることで私たちの飢えが消滅する、より優雅な滅びのどちらかを選ぶのである。

II – 円環

贈り物は贈る側にあり、贈られた側に最も多く戻ってくるものである。

ウォルト・ホイトマン

スコットランドの物語『少女と死人』には、ちょっとした謎が残っている。コーディアルの容器はどこから来たのだろう?私の推測では、それは母親から、あるいは少なくとも母親の精神から来るのではないかと思う。贈り物は動くだけでなく、輪を描いて動く。母がパンを与え、少女がそれを順番に鳥に与える。私はこの鳥を母の領域に位置づけているが、それは母鳥が母に語りかけるというだけでなく、言葉のつながり(母は「娘たちの鎖」を持ち、母鳥は「子犬たち」を持つ)からである。コーディアルの器も母親の領域だ。ゲール語でこのフレーズは「teat of ichor」または「teat of health」を意味することを忘れてはならない。確かに、神々の血を含んだ乳房を持つ母親とはレベルが違うが、母性の領域にあることに変わりはない。構造的には、贈り物は母から娘へ、そして母から娘へと移動する。このように二周することで、贈り物そのものがパンから命の水へ、肉体の食物から精神の食物へと増大する。このとき、少女はその贈り物を姉妹に渡して生き返らせるので、円は拡大する。

贈り物が動く輪の図は、民俗学の例でより明確に見ることができる。贈与制度は部族民の間では普遍的なものである。私たちが最もよく知るものは、世紀末に西洋の民族学者が研究したものである。その一つが、ニューギニア島の東端に近い南洋の島々を占めるマッシム族の儀式交換である「クラ」である。ブロニスワフ・マリノフスキーは、第一次世界大戦中にこれらの島々に数年間滞在し、主に最北西端のトロブリアンド諸島に滞在していた。その後出版された『西太平洋のアルゴナウツ』の中で、マリノフスキーは、イギリスに帰国後、スコットランドの王冠の宝石を見にエディンバラ城を訪れた際、クラのことを思い出したと述べている。

(宝石は)このような機会にこの王や女王が身につけていたこと、その一部がロンドンに持ち去られ、スコットランド国民全体が大激怒したこと、それを修復したこと、今は鍵がかかっていて誰も触れることができないのでみんなが喜べることなどを、番人がたくさん話してくれた。私はそれらを眺めながら、それがいかに醜く、役に立たず、不格好で、みすぼらしくさえあるかと考えていたとき、最近似たようなことを言われたような気がしたし、この種のものを他にもたくさん見たことがあり、同じような印象を受けた。

そして、珊瑚の土の上にある先住民の村の光景が目の前に浮かび、PANDAナスの茂みの下に小さなガタガタした台が仮設され、その周りを茶色の裸の男たちが何人か囲んでいた。彼らの一人が私に細くて長い赤い糸や、大きくて白くて使い古した、見ると不恰好で触ると脂っぽい物を見せてくれたのだ。彼はまた敬虔な気持ちでそれらに名前を付け、その歴史を語り、それらがいつ、誰によって身に付けられたか、どのように手を変え、一時的に所有することがいかにその村の重要性と栄光の大きなしるしであったかを教えてくれた。

クラ族の交流の中心は2つの儀礼的な贈り物、腕輪とネックレスである。「貝殻は、大きな円錐形の貝殻の上部と細い部分を割って、残った輪を磨いて作る」とマリノフスキーは書いている。ネックレスは、赤い貝殻の平たい小さな円盤を長い鎖につないだものだ。貝殻もネックレスも、島中で家庭から家庭へ受け継がれ、循環している。このような贈り物が家にあると、その人は「大きな名声を得ることができ、その品物を展示し、どのようにして手に入れたかを話し、誰に贈るかを計画することができる」のである。そして、これらすべてが部族の会話やゴシップの好きな題材のひとつとなる。…..」

マリノフスキーは、クラ族の品物を「儀礼的贈り物」と呼んでいるが、それは社会的用途が実用的用途をはるかに超えているからである。私の友人の話によると、大学時代の友人たちは、膨らませたバスケットボールを何度も回していたそうだ。それを誰かの部屋に不思議と置いてもらうのがジョークだった。このように、明らかに役に立たないものほど、集団の精神の乗り物になりやすいようだ。また、ある男性は、若い頃、両親とその親友が、これまた冗談で、蒸気ショベルを修理するために特注したらしい巨大なオープンエンドのレンチを何度もやりとりしたという。ある日、ピクニックで見つけたこのレンチは、それから何年も、片方の家にあったかと思うと、もう片方の家ではクリスマスツリーの下や傘立ての中に入っていたそうである。このような「役に立たない」贈り物の交換はよくあることだが、マリノフスキーがマッシムの間で発見したような深みと優雅さを備えた交換に発展することはほとんどない。

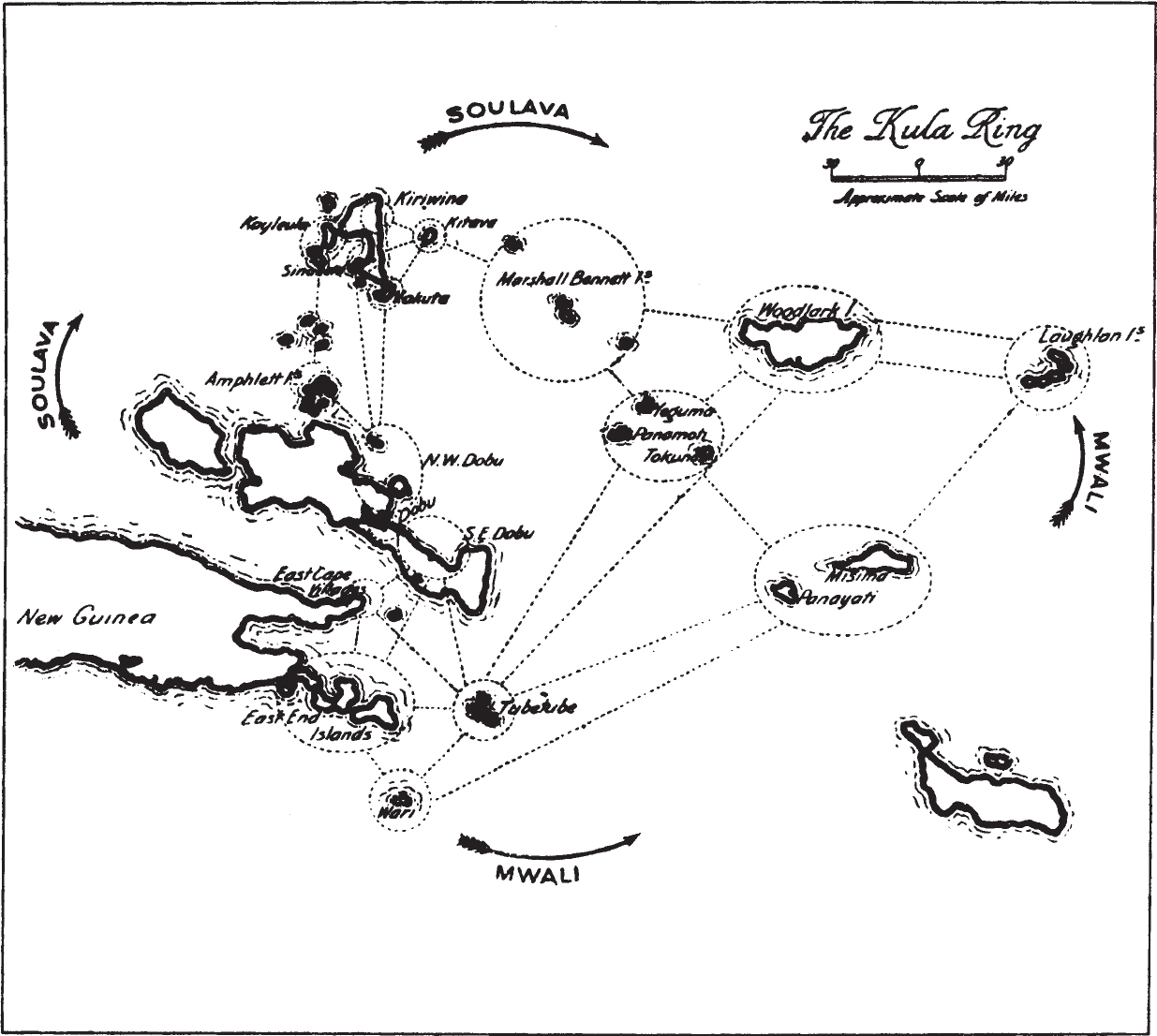

クラ族の贈り物である腕輪や首飾りは、マッシム諸島の広い環状の島々を絶えず移動している。赤い貝殻のネックレスは時計回りに、腕輪は反時計回りに移動する(女性が身につける「男性用」)。クラに参加する人は、近隣の部族にギフトパートナーを持つ。その人が円の中心を向いて、左右にパートナーがいるとすると、常に左側のパートナーからアームシェルを受け取り、右側の男性に渡すことになる。首飾りは逆に流れる。もちろん、実際に手から手へ渡されるわけではなく、カヌーで島から島へ、何百キロもかけて準備万端の旅をしながら運ばれていく。

2つのクラの贈り物は、互いに交換される。ある人が私にネックレスを持ってきたら、私はそれと同等の価値のある貝殻をお返しに渡する。すぐに渡すこともあれば、1年ほど待つこともある(ただし、そこまで待つ場合は、誠意を示すために、その間にいくつかの小さなプレゼントを渡す)。クラの各品が島々を一周するのに2年から10年かかると言われている。

クーラの指輪

「ソウラヴァ」はネックレス、「ムワリ」は腕輪だ。

これらの贈り物は互いに交換されるため、クラは第1章で示した均衡に対する規則を破っているように見える。しかし、もっと詳しく見てみよう。まず注目すべきは、クラの品物が動き続けていることだ。それぞれの贈り物はしばらくは男性のもとにとどまるが、あまりに長く持ち続けると、クラの中で「遅い」「固い」という評判が立つようになる。贈り物は「決して止まらない」とマリノフスキーは書いている。最初はほとんど信じられないようなことだが。…..それでも、クラの貴重品をいつまでも持っている人はいないというのが事実だ。…..したがって、クラにおける「所有」は、きわめて特殊な経済関係なのである。クラにいる人間は、どんな品物も、たとえば1年か2年以上、長くは保存しないのだ」マリノフスキーはこの点を拡大解釈すると、王冠の宝石へのアナロジーを放棄しなければならないことに気づく。トロブリアンド島民は財産を所有することを知っているが、所有に対する感覚はヨーロッパ人とは全く違う。社会規範は。..所有することが偉大であるとし、富は社会的地位の不可欠な付属物であり、個人の美徳の属性であると定めている」しかし、重要なのは、彼らの場合、所有することは与えることなのだ。あるものを所有する人は、当然それを共有し、分配し、その受託者、分配者になることを期待される」

クラ族の贈り物が動くからといって、それだけで均衡が保たれるわけではない。しかし、2つの倫理がこの交換を支配し、巨視的な均衡はあっても、各人のレベルでは、贈り物の交換を常に特徴づける不均衡感、重量の移動が生じることを保証している。第一の倫理は、議論を禁止することだ。マリノフスキーは「クラは儀礼的な贈り物をすることであり、それは時間の経過の後に同等の反贈り物によって返済されなければならない。..しかし(ここがポイント)、それは決して手から手へと、二つの対象間の同等性を話し合い、交渉し計算しながら交換されることはない」と書いている。男は自分の贈り物の見返りは何だろうと考えるかもしれないが、それを持ち出すことは許されない。贈答品の交換は物々交換ではないのだ。「クラ族の取引の礼儀は厳格に守られ、高く評価されている。先住民は、自分たちが広く行っている物々交換と区別し、明確な認識を持っている。..しばしば、間違った、早すぎる、あるいは下品なクラの手順を批判するとき、『彼はクラを物々交換のように行っている』と言うだろう」物々交換のパートナーは、バランスをとるまで話しをするが、贈り物は沈黙のうちに与えられる。

第二の重要な倫理として、マリノフスキーは、「対贈の同等性は贈る側に委ねられており、いかなる強制によっても強制することはできない」と説いている。もし、ある人が上等な武器弾のセットと引き換えに、二流のネックレスを贈ったとしても、人々は口にはするが、誰もそれについてどうすることもできない。物々交換をするときは、取引をして、もし誰かが不履行をしたら、その人を追いかけるのであるが、贈り物は贈り物でなければならない。自分の物質の一部を贈与の相手に渡し、相手が自分の物質の一部をくれるまで黙って待っているようなものである。自分の体を相手の手に委ねる。このようなルールは、贈与制度に典型的に見られるもので、交換が行われても運動感覚は保たれる。取引は行われているが、取引される対象は商品ではない。

私たちは一般的に、贈り物は二人の人間の間で交換され、感謝は実際の提供者に向けられると考える。社会科学の標準的な用語である「レシプロシティ」は、贈り物のお返しを意味し、人と人との間を行ったり来たりするという意味を持っている(語源はreとproで、レシプロエンジンのように行ったり来たりすることだ)。スコットランドの物語における贈り物は、母親と娘の間を行ったり来たりしながら、(最後の最後まで)相互に贈られている。

互恵的な贈り物はギフト交換の一形態であるが、最もシンプルなものである。贈り物は円を描いて移動するが、二人ではあまり円にはならない。2つの点では線が成立するが、円は平面にあり、少なくとも3つの点が必要である。だから、後述するように、プレゼント交換の物語の多くは、最低でも3人の人間が必要なのである。ここでクラの回路を紹介したのは、そのような優れた例だからである。クラの贈り物が動くためには、各人が少なくとも2人の贈り物の相手を持つ必要がある。この場合、もちろん輪はそれよりも大きくなるが、3人がその下限である。

円形贈与は、いくつかの点で互恵的な贈与と異なる。第一に、贈り物が輪の中を移動するとき、贈った相手と同じ人から受け取ることはない。私は西側にいるパートナーに貝殻を贈り続けているが、2人でのギブアンドテイクとは異なり、彼が私に貝殻を返してくれることはない。全体の雰囲気が違うのだ。円は構造的に議論禁止に相当する。私が受け取らない人に贈ると(それでも他の場所では受け取っている)、贈り物が戻ってくる前に角を曲がってしまうようなものだ。私は盲目的に与えなければならない。そして、ある種の盲目的な感謝も感じることになる。輪が小さければ小さいほど、特に二人であればあるほど、男は物事に目を配ることができ、セールスマンのように考えるようになる可能性がある。しかし、贈り物が視界から外れる限り、一人の男性や一組の贈り物の相手では操作できない。贈り物が円の中を動くとき、その動きは個人のエゴのコントロールを超えるので、持ち主はそれぞれグループの一員でなければならず、それぞれの寄付は社会的な信仰の行為となる。

円の大きさは?この問いに取り組むにあたり、私は、贈り物が動く容器である円を、その 「身体」または 「自我」と考えるようになった。心理学者は自我を、母、父、私といった他の複合体と呼ぶことがある。これらはすべて、私たちが成長するにつれ、星座の星のようにイメージとエネルギーが集まってくる、精神の場の重要な場所なのである。エゴのコンプレックスは、すべてを個人的に受け止める「私」の部分が、私的な歴史、つまり他人からどう扱われたか、自分がどう見え、どう感じるか、などを保持することによって、形と大きさを獲得していくる。

私は、エゴ・コンプレックスは、克服すべきものでもなく、拡大し続けるものだと考えることが有効だと思う。思春期には自我が形成され、固まるが、それは小さな「一人エゴ」である。それが、たとえば恋をすると、アイデンティティの星座が広がって、エゴ・オブ・ワンがエゴ・オブ・ツーになる。若い恋人は、しばしば自分でも驚くほど、「me」ではなく、「we」と言っていることに気がつく。私たち一人ひとりは、成熟するにつれて、より広いコミュニティと同一視するようになり、最終的には、王や賢明な老人の「私たち」と話すグループ自我(または、これらの贈り物の物語の多くでは、部族の自我)で考え、行動するようになる。もちろん、エゴが大きくなればなるほど、私たちが通常「エゴ」と呼ぶもののようには感じられなくなる。思春期の子供が自分自身のことを考えようが、国家が自分自身のことを考えようが、そこに含まれない人間にとっては、やはりエゴイズムのように感じられる。まだ境界線があるのだ。

しかし、エゴがさらに広がると、本当にその性質が変わり、もはやエゴとは呼べないようなものになる。人種よりも大きなものの一部として行動する意識がある。私はこのことを考えるとき、いつも『ソング・オブ・マイセルフ』の最後の部分で、ホイットマンが空中に溶けていくのを思い浮かべる。

私は自分の肉体を渦のように流し、レースのような縞模様にして漂わせる。

私は、私の愛する草から成長するために、土に自分自身を遺す。

もし、あなたが再び私を求めるなら、あなたのブーツの靴底の下で私を探してほしい。

今、「私」という部分は散らばっている。宇宙そのものが境界を持たない限り、その外側にあるべき境界はない。

このように、「身体」を「自我」に置き換えることができる。アボリジニは自分の一族を「私の体」と呼ぶのが普通であり、私たちの結婚の儀式で「一つの肉体になる」と言うのと同じである。ここでもまた、身体は私的な皮膚を超えて拡大することができ、その最終的な拡大では身体はまったく存在しない。贈り物の精神にあるとき、私たちは身体が外側に開いていくのを感じるのが好きだ。自我の堅固さには美点があるが、ある時点で、ホイットマンの別の言葉を借りれば、自我が世界とのギブ・アンド・テークを楽しみながら、最後に熟成して放棄されるようなゆっくりとした拡張を求める。

贈与は自我のどのレベルにおいても循環することができる。エゴ・オブ・ワンでは、自己満足と言うが、それが強制されたものであれ選択されたものであれ、美徳であれ悪徳であれ、自己満足の証はその孤立性にある。エゴ-オブ-ツーは、もう少し社会的なものである。私たちは主に恋人を思い浮かべている。恋人たちの間で交わされる小さな贈り物は、それぞれがより大きな回路に足を踏み入れているため、その輪が広がると爽快な気分になる。しかし、やはり、他人を排除しての交換が延々と続くと、すぐに陳腐化してしまう。D・H・ロレンスは、多くの夫婦が抱えるエゴイズム・ア・ドゥについて語った。自己の拡張にとどまって一生を終え、子供にも、集団にも、神々にも心を開かない人たちである。カシミール地方の民話に、二人のバラモン教の女性が托鉢の義務を免れようとして、ただ互いに托鉢をし合うという話がある。彼女たちには、その精神が全くなかった。彼女たちが死ぬと、誰も水を飲むことができないほど毒された2つの井戸になって地上に戻ってきた。誰もエゴ・オブ・ツーから水を飲むことはできない。それは私たちが成熟する瞬間ではあるが、ギフトサークルの幼い姿だ。

クラでは、より大きな輪のすばらしい例をすでに見てきた。ニュージーランドの先住民族であるマオリ族は、クラ族と似ているところもあるが、新しいディテールと、この輪が部族の枠を超えて拡大した場合にギフト交換がどのように感じられるかのヒントを与えてくれるもうひとつの輪を提供している。マオリ族には「ハウ」という言葉があり、これは「魂」、特に贈り物の魂と食物を与える森の魂と訳されている。この部族では、狩人が森から鳥を仕留めて戻ってくると、その一部を神官に渡し、神官はその鳥を神聖な火で調理する。神官は鳥を数羽食べ、お守りのようなもの、つまり森のハウを具現化した「マウリ」を準備する。このマウリは、かつてマオリの賢者がイギリス人に説明したように、神官が森に返す贈り物であり、「鳥がたくさんいるようにし、人間に殺され、取られるようにする」ものである。

この狩猟の儀式には3つの贈り物がある。森が狩人に、狩人が神官に、神官が森に贈る。最後に、贈り物は第3者から第1者に戻る。神官が行う儀式は「ホワンガイ・ハウ」と呼ばれ、「ナリシング・ハウ」、つまり精神を養うという意味である。神職が行う儀式を「ホワンガイ・ハウ」と呼ぶが、これは「滋養のあるハウ」、つまり精神を養うという意味である。逆に言えば、祭司がいなければ、贈与の動きが失われる危険性がある。猟師に、獲物を仕留め、森に贈り物を返すことを求めるのは無理があるように思う。クラ族について述べたように、贈り物の交換は、「二人のエゴ」に陥ると物々交換になりやすい。単純なギブアンドテイクでは、猟師は森を儲けるための場所と考えるようになるかもしれない。しかし、神官を介在させると、贈り物は森に戻る前に猟師の目を離れなければならない。神官は、猟師と森という二項対立的な関係だけでは豊かさに欠けるため、第三のものの立場をとる、あるいは受肉する。司祭はその存在だけで、精神を養う。

すべての贈り物はお返しを必要とする。だから、贈り物を森に戻すことで、神官は鳥を自然からの贈り物として扱う。これがエコロジーであると、私たちは考えている。生態学は、19世紀末に進化論から派生して始まった学問である。元々は動物が環境の中でどのように生き延びるかを研究する学問だったが、生態学が最初に学んだことの一つは、自然界のあらゆる変化の下には、サイクルによって特徴づけられる定常状態が存在するということだ。サイクルに参加するすべての生物は、文字通り他の生物から生計を立てており、究極のエネルギー源である太陽だけが超越的な存在なのである。エコロジーの研究を人間にまで広げることは、私たち自身を自然の支配者ではなく、その一部とみなすことを意味する。私たちは自然のサイクルの役者であり、自然が私たちに与えるものは、私たちが自然に与えるものに影響されるということを理解する。であるから、輪は贈り物交換と同様に、生態学的な洞察のしるしでもある。私たちは、自分自身を大きな自己調整システムの一部であると感じるようになる。お返しの 「nourishing hau」は、サイバネティクスで言うところのフィードバックである。このフィードバックがなければ、つまり欲や傲慢な意志の行使があれば、このサイクルは壊れてしまう。私たちは、森に置かれたマウリが「本当に」鳥を豊かにするわけではないことを知っているが、今、私たちは、別の次元で、それがそうであることを理解することができる。森の豊かさは、実は人間がその豊かさを贈り物として扱った結果なのだ。

マオリの狩猟の儀式は、2つの意味で贈与の輪を広げている。第一に、それは自然を含む。第二に、より重要なこととして、神々が含まれる。祭司は神々との贈与関係を演じ、神々が部族に与えるものの見返りとして感謝を捧げ、贈り物を捧げる。旧約聖書の物語は、私たちがより親しんでいる伝統の中で、同じことを見せてくれるだろう。その構造は同じである。

五書では、最初の果実は常に主のものである。出エジプト記では、主はモーセに言う。「イスラエルの民の中で最初に胎を開いた者は、人も獣も、すべて私のものである」主は部族に富を与え、その富の芽は主に返される。豊穣は神からの贈り物であり、それを継続させるために、その初穂は返礼として神に返される。異教徒の時代には、これには長男を犠牲にすることが含まれていたようだが、イスラエルでは早くから、アブラハムとイサクの物語のように、動物の代わりに子供を捧げることが許されていた。同様に、汚れた動物の長子には子羊が代用された。主はモーセに言われる。

あなたの雄の家畜、牛と羊の初子。ろばの初子は子羊と引き換えとし、引き換えないときはその首を折らなければならない。あなたの子らの初子はすべて、あなたは贖わなければならない。

このほかにも、主はアロンに、初子をどうすべきかを説明されている。アロンとその息子たちは神権の責任者であり、祭壇で奉仕する。子羊、子牛、子供を生け贄に捧げる。”その血を祭壇に振りかけ、その脂肪を火による捧げ物として焼き、主に喜ばれる匂いとせよ。”マオリ族の物語のように、祭司は贈り物の一部を食べている。しかし、その本質は燃やされ、煙となって主のもとに返される。

この贈り物の輪には、群れ、部族、祭司、そして主という3つのステーションとそれ以上のものがある。この輪の中に主が含まれることで、私が先に述べたように、贈与が動くエゴが他のどのような追加とも違う形で変化する。それは部族のエゴを超え、自然を超え、拡大される。さて、最初にこのイメージを紹介したときに言ったように、私たちはもはやこれを自我とは全く呼ばないだろう。ギフトはすべての境界を離れ、ミステリーの中に入っていく。

神秘への通路は常にリフレッシュしてくれる。もし私たちが仕事をするとき、一日に一度でも神秘の顔を見ることができれば、私たちの労働は満足する。私たちの贈り物が、私たちが理解できないプールから湧き上がるとき、私たちは心が軽くなる。そのとき、私たちは、それが孤独なエゴイズムではなく、無尽蔵であることを知る。境界の中に含まれるものは、それ自身の消耗も含まなければならない。最も完璧なバランスを持つジャイロスコープがゆっくりと減速していく。しかし、贈り物が視界から消え、そして戻ってくるとき、私たちは活気づけられる。物質的な財は、その脂肪が時折焼かれない限り、私たちを骨抜きにする。私たちの視界の中で世界が少し燃え上がるとき、それは私たちに憂鬱ではなく、歓喜をもたらす。焚き火や燃え盛る家の前に立つと、まるで木々が葉を通して入ってきたものを太陽に返すかのように、奇妙な解放感を感じる。財産が動かなくなると、モーゼのファラオでさえ、飢えたヒキガエルに悩まされるようになる。贈り物を動かすことができないその人の長男を求める剣が現れる。しかし、ファラオ自身は長男を奪われるずっと前に死んでいる。私たちは自分を動かすことができる程度にしか生きていないのだから。なぜなら、初穂が渦を巻いて流れ出し、炎の上にレースのように連なって漂うとき、「主にとって心地よい香り」となるからである。

この章の前半で、贈り物は常に使われ、消費され、食べられると言い、贈り物の動きを説明した。円の形が見えてきた今、私たちは一見贈り物交換のパラドックスである、贈り物が使われるとき、それは使い果たされないということを理解することができる。使われない贈り物は失われ、受け継がれる贈り物は豊かさを保つのである。スコットランドの物語では、パンを買いだめした少女たちは、食べている間だけ食事を与えられる。大きいほうを食べたのに、食事は空腹のまま終わってしまう。パンを分け与えた少女は満足する。譲られたものは何度でも食べられるが、取っておかれたものは一度しか食べられず、お腹が空いたままになる。

この物語はたとえ話だが、クラ族の指輪には社会的事実として同じ不変性を見た。首飾りや腕輪は、使っても減らず、忠実に満足させる。外国人が自分のコレクションのために買いに来たときだけ、取引によって「使い果たされる」のである。そして、マオリの狩猟の物語は、たとえ話の中の食べ物に限らず、自然界の食べ物は、贈り物として扱われたときに豊かさを保ち、私たちが狩人や搾取者として脇に立たず、動く輪に参加したときに豊かさを保つことを教えてくれた。贈与とは、使用することによってのみ価値が生じる財産の一種であり、常に消費されなければ、文字通り贈与として存在しなくなるものである。ギフトが売られると、水が凍るようにその性質が変わり、合理主義者が不変の要素構造を語っても、失われた感覚を置き換えることはできない。

E・M・フォースターの小説『インドへの道』の中で、イスラム教徒のアジズ博士とイギリス人のフィールディングが短い対話をするが、これは贈り物と商品の間の典型的な議論である。フィールディングは言う。

「アジズ、君の感情はその対象と比例していないようだ」

「感情はジャガイモの袋のようなもの?」 「1ポンドは何グラム?私は機械なのか?次は感情を使うことで使い果たすと言われそうだ」

「そうだろうと思った常識的な話だ。精神世界でも、ケーキを食べることはできないよ」

「もしあなたが正しいなら、どんな友情も意味がない。..、この欄干を飛び越えて自殺した方がましだ」

ギフトの世界では、スコットランドの物語のように、ケーキを食べることができるだけでなく、食べなければケーキを食べることができない。ギフト交換とエロティックな生活は、この点でつながっている。贈り物はエロスの発露であり、それゆえ、その使用に耐える贈り物について語ることは、リビドーは贈られても失われないという自然な事実を記述することだ。エロスは恋人たちを決して無駄にしない。私たちがその神の精神で自らを捧げるとき、彼はその関心を捨てない。私たちが計算に落ちるときだけ、彼は隠れたままであり、どの身体も満足させない。満足は単に満たされることからではなく、絶えることのない流れに満たされることから得られる。愛と同様に、贈り物も私たちを安心させるものであり、その使用は同時にその豊かさを保証するものであることを私たちは知っているからである。

欠乏と豊穣は、手元にある物質的な富の量と同様に、交換の形態に関係する。欠乏は、富が流れないときに現れる。アジズ博士は『インドへの航路』の別のカ所で、「お金がなくなれば、お金が来る。金が残れば死が訪れる。そんな便利なウルドゥー語の諺を聞いたことがあるか?」するとフィールディングは、「私の諺はこうだ」と答える。「1円の節約は1円の稼ぎ、一針入魂、跳ぶ前に見ろ、大英帝国はこれらにかかっているのだ」その通りだ。大英帝国には、帳簿を持った事務員が必要であり、時間通りに小銭を貯める時計が必要なのだ。問題は、すべてのものを数えて値段をつけると、富が自由に動かなくなることだ。富は大量に蓄積されるかもしれないが、それを享受できる人はますます少なくなっていく。バングラデシュの戦後、何千トンもの寄付された米が倉庫で腐っていた。市場が唯一の流通手段であり、貧しい人々は当然、買う余裕がなかったからである。マーシャル・サーリンズは現代の欠乏についての論評を、狩猟採集民は「絶対的な貧困にもかかわらず、豊かな経済を持っている」という逆説的な主張から始めている。彼はこう書いている。

現代の資本主義社会は、どんなに恵まれていても、欠乏の命題に身を投じている。[ポール・サミュエルソンもミルトン・フリードマンも、その経済を「欠乏の法則」から始めている。経済的手段の不十分さは、世界の富裕層の第一原理である。経済の見かけの物質的地位は、その成果を示す手がかりにはならないようだ。経済組織の形態について何か言わなければならない。

市場・産業システムは、まったく比類のない方法で、またどこにも類似したものがない程度に、欠乏を発生させる。生産と流通が価格の動向を通じて調整され、すべての生活が入手と支出に依存する場合、物質的手段の不足がすべての経済活動の明確で計算可能な出発点になる。

物質的な豊かさがあれば、希少性は境界の関数でなければならない。もし、世界に空気がたくさんあるにもかかわらず、何かが肺への通り道を塞いでいるとしたら、肺は欠乏を訴えるのが妥当である。市場交換の前提は、必ずしも境界の出現につながらないかもしれないが、実際にはそうなっている。貿易が「クリーン」で人々を無縁にし、商人がいつどこで売ろうと自由であり、市場がほとんど利益のために動き、支配的な神話が「所有することは与えること」ではなく「適者が生き残ること」であるとき、富は動きを失い、孤立したプールに集まることになる。交換貿易の前提の下では、財産はエントロピーに悩まされ、富は増大しても希少になり得る。

商品は売られた時点で本当に「使い果たされた」ことになる。なぜなら、交換にはその返還を保証するものがないからだ。来訪した船長はクラ族のネックレスに大金を払うかもしれないが、売却によって輪から外れるため、値段に関係なく無駄になってしまうのだ。贈り物は贈り物のままであれば、数字的な豊かさがなくても、豊かな満足を支えることができる。黒人の「魂」、ジプシーの「ドゥエンデ」、高貴な野蛮人、単純な農民、男らしい狩猟の番人といった、生産過剰国の金持ちの神話は、現代の資本主義の貧困の厳しさを曖昧にするが、その根拠もある。

もし商品が利益を上げるために動くなら、贈り物はどこに動くのか。贈り物は何もないところに向かって移動する。そして、その輪の中で、最も長く手ぶらでいた人の方を向き、もし他の場所にもっと必要としている人が現れたら、古い経路を離れてその人の方に移動する。私たちの寛大さは私たちを空っぽにするかもしれないが、私たちの空っぽさは、動いているものが私たちを補充するために戻ってくるまで、全体を優しく引っ張る。社会的性質は真空を嫌う。神秘主義者のマイスター・エクハルトは、「空の器を借りよう」と助言している。贈り物は、自分が持っていない空の器をもって立つ人を魅力的だと思うのである*2。

釈迦の托鉢は、トーマス・マートンによれば、「単に物乞いをする権利だけでなく、すべての生き物の相互依存の表現として、すべての生き物の贈り物を受け入れるという信念の究極の神学的根源を表している。..大乗仏教の中心となる慈悲の思想全体は、すべての生き物の相互依存に対する意識に基づいている。..従って、僧侶が一般人に物乞いをするときも一般人から贈り物をもらうときも、それは誰かから何かをもらう自分本位の人間としての姿ではない。彼はただこの相互依存に自らを開いているのだ。…..」放浪の托鉢僧は、空っぽのものを一軒一軒運ぶことを自分の仕事とする。利益があるわけではなく、贈り物が自分の方に移動してくれば、彼はただ生きていることになる。彼は、その精神を私たちに見えるようにする。そして、彼の幸福は、その幸福のしるしであり、彼の飢えは、その撤退のしるしである。私たちの英語の「beggar」は、13世紀にフランダースで発展した托鉢修道士の兄弟団であるベガルドに由来する。東洋では今でも托鉢で生活しているところがあるが、ヨーロッパでは中世の終わりに消滅してしまった。

空虚な場所の担い手として、宗教的托鉢師は、祈りの先にある積極的な義務を負っている。彼は、豊かさである流動性の乗り物である。集団の富は、あたかも車輪の輻が交わる中心であるかのように、彼の鉢の四方に触れる。贈り物はそこに集まり、托鉢師は空っぽの人に出会うと再びそれを与える。ヨーロッパの民話では、乞食はしばしばヴォータン、つまり土地の真の「所有者」であることが判明する。彼は自分の中で動くのは自分の富であるにもかかわらず慈善を求め、困窮には贈り物で応えてくれるのだ。彼は貧しい人々の名付け親なのだ。

民話の冒頭にはよく乞食のモチーフが登場する。ベンガル地方の物語では、王には二人の王妃がいるが、二人とも子供がいない。王宮の門の前にファキルと呼ばれる放浪の托鉢僧がやってきて、施しを求める。王妃の一人が、一握りの米を渡そうと歩いてくる。しかし、彼女に子供がいないことを知ると、米は受け取れないが、代わりに不妊を取り除く薬を持っていると言う。この薬をザクロの花の汁と一緒に飲めば、やがてザクロ坊主と呼ばれる男の子が産まれると言う。そして、この話が実現する。

このような物語は、贈り物は豊かさから空虚さへと移動することを宣言している。それは不毛の地、乾燥した地、行き詰まった地、貧しい地を求める。主は「子宮を開くものはすべて私のものだ」と言う。なぜなら、主は、それ以前に犠牲の火のそばや宮殿の門で乞食として立っていたため、空っぽの子宮を満たしたからだ。

*この話は、贈り物の主な特徴をほとんどすべて示しているので、また紹介することにしよう。そこで、余談だが、この話の意味を考えてみたい。それは、父親のいない女の子が世の中でうまくやっていくには、母親とうまくつながっていたほうがいいということだと思う。鳥は母親の霊で、今でいう女の子の心の母だ。その霊的な母に贈り物を返した少女は、その結果、この物語の残りの期間、母の知恵を持つことになる。

死んだ男と女の子の父親を結びつけるものは何もないが、母親は未亡人のようで、ともかく物語の冒頭に父親がいないことは、この問題が男性に関係していることを示唆している。はっきりしないが、彼女が最初に出会った男が死んだだけでなく、気難しい男であったとき、私たちは眉をひそめることを許されるのだ。

その男は死んでいるが、十分に死んでいない。棒で殴るところから、実は執着していることがわかる。つまり、父親のいない女性が家を出るとき、死んだ男に執着しているという事実を処理しなければならない。危険な状況だ-2人の長女は死んでしまう。

森の中の乱暴な駆け引きで、双方があざになる以外、たいしたことは起きない。しかし、少女はずっと起きていることができる。これはおそらく鳥から得た力だろう。鳥は夜鳥だからだ。母鳥とのつながりは、彼女に試練を与えることはできないが、生き延びることを可能にしている。それが終われば、もう二度とこの問題は起きないと思っていい。

この物語のジレンマは贈り物とは関係ないが、心理的な働きはすべて贈り物の交換によって達成される。

*2 これらの主張に対して、私が提示できる唯一の証拠は、民話である。精神世界では、あきらめた人に新しい命が宿るということである。

第2章 死者の骨

前章を締めくくったベンガル地方の民話では、乞食が女王に贈った贈り物が、女王に豊穣をもたらし、彼女は子供を産む。少なくともこれらの物語では、豊饒と成長は贈り物の交換の共通の成果である。これまで見てきたゲール族の物語、クラ族の指輪、最初の果実の儀式、森のハウへの餌やりなどでは、しばしば豊饒が問題とされ、贈り物の持ち主や贈り物自体が、その循環の結果、必ず成長する。

私たちが贈り物として分類する生物はもちろん成長するが、クラ製品のような不活性な贈り物も、手から手へと移動することによって価値や生命力が増すと感じられる。なぜなら、生きていない贈り物でも、あたかも生きているかのように扱われ、生きているものとして扱われるものは、生命を帯びるようになるからである。さらに、命を得た贈り物は、お返しに命を与えることができる。ゲール人の物語の最後の贈り物は、死んだ姉妹を蘇らせる。たとえそのような奇跡が稀であっても、贈り物が私たちに近づいてくると、魂から生気が失われるのは事実であり、贈り物の財産は、自然、魂、集団の好意またはvirtùという上昇力に役立つからである。(これは、私が芸術作品が贈り物であると言っている意味の一つである。才能ある芸術家は、その才能の活力を作品に込め、それによって他の人々も利用できるようにする。そして、私たちが大切にしたい作品は、その生命力を伝え、魂を蘇らせるものである。そのような作品は、ホイットマンが「魂の無味乾燥な水」と呼ぶように、利用可能な生命の貯水池として我々の間を循環しているのである)。

この章の後半で、循環するにつれて価値が増すと感じられる純粋に文化的な芸術品について説明するが、贈り物の増加についての分析を始めるにあたって、乞食と女王の物語と同様に、自然の繁殖力と成長が問題となる状況を舞台とする贈り物制度に目を向けたい。

ポトラッチで有名なアメリカン・インディアンのクワキウトル族、トリンギット族、ハイダ族などは、カリフォルニアのメンドシーノ岬からアラスカのプリンス・ウィリアム湾までの北米の太平洋岸に長く居住していた。これらの部族はすべて、ニシン、オイラチョン(キャンドルフィッシュ)、クジラ、そして何よりも毎年沿岸の川を泳いで内陸に入り産卵するサケを主食とする海洋に依存していた。マオリ族や旧約聖書のユダヤ人と同じように、北太平洋の部族は自然の恵みとの関係を築いてきた。インディアンは、すべての動物は部族の中で生きていると考え、特にサケは海の中の巨大なロッジに住んでいると信じてきた。この神話によると、サケはロッジにいる間は人間の姿をしているが、年に一度、体を魚体に変え、サケの皮の衣をまとい、河口まで泳いで行き、陸の兄弟が冬を越すために自ら犠牲となるのだという。

伝統的に、川に最初に現れるサケはいつも手の込んだ歓迎を受ける。祭司かその助手がその魚を捕らえ、祭壇に並べ、一同の前に置いた(他の鮭が上流に泳ぎ続けるよう、頭を内陸に向けるのである)。最初の魚は、まるで近隣の部族の高位な首長の訪問を受けたかのように扱われた。司祭は鷲の羽毛か赤黄土を体に塗り、歓迎の意を表し、部族がいかに遡上の継続と豊穣を願っているかを礼儀正しく述べる。その後、来賓を歓迎する歌が歌われた。儀式が終わると、司祭は出席者全員に魚の切れ端を与えて食べさせた。そして最後に、最初の鮭の骨が海に還される。海に戻された鮭の骨は、一度海に流されると再び組み合わさり、魚は復活し、故郷に帰り、人間の姿に戻ると信じられていた。最初の鮭の骨はそのまま海に戻さなければならず、それ以降の鮭は切り離しても、骨はすべて水に戻した。そうしないと、鮭は気分を害して、翌年は冬の食べ物を持って戻ってこないかもしれないからだ。

この儀式の主な内容は、これまで見てきた他の初穂の儀式と同じで、贈られたものの一部を食べ、一部を返す。そしてまた神話は、儀式の対象は贈り物として扱われるため、豊かさを保つと宣言している。贈答の儀式を放棄し、サケを商品として扱うことが本当にサケを「怒らせ」、サケの豊かさを減少させるかどうかを論証するのは困難だろう。最初のサケの儀式は、自然との贈与関係、つまり私たちが自然の増加に参加し、それに依存していることを認める正式なギブアンドテイクを確立するものなのである。このような関係が確立されると、私たちは自然を利用するためのよそ者や異質な存在としてではなく、自分たちの一部分として対応するようになる。贈与交換は、その対象が破壊されることを抑制する機能を備えている。贈与交換によって、意識的に自分自身を破壊する場合を除き、自然の再生可能な富を破壊することはないだろう。したがって、自然の増加を維持したい場合には、贈与交換は最適な取引である。なぜなら、贈与交換は増加のプロセスと調和する取引であり、そのプロセスに参加する取引だからである。これが、私たちの物語が贈答品交換と価値、繁殖力、活力の増大との間に結び付けた最初の説明である。真の有機的な増大が問題となる場合、贈答品交換はその増大を維持する。

では、この点をどこまで広げて、実際には生きていない贈り物の成長も含めることができるかを見てみよう。明らかに無機質で食べられないような、文化のレベルの贈り物に目を向けて、自然のアナロジーに頼ることなく、その増加を説明しようとする。

最初のサケを迎えた北太平洋の部族は、長い間、儀礼的な贈り物として大きな装飾を施した銅板を自分たちの間で流通させてきた。図に示すように、銅板の上半分には通常、動物や精霊の幾何学的な肖像が刻まれ、下半分はT字型の2本の稜線を除いて装飾されていない。それぞれの銅には名前がついていて、動物や精霊を指すこともあれば、贈り物の大きな力(たとえば、「家からすべての財産を引き出す」)を示すこともある。

銅は常にポトラッチで配られる財産と関連している。前章で紹介したマルセル・モースは、「ポトラッチ」を栄養や飽食という意味で訳しているが、より一般的には、「贈り物」「与える」、あるいは動詞として使われる場合は「与える」という意味で捉えられている。ポットラッチは、結婚や、部族の一員としての地位の獲得など、重要な出来事を記念して行われることが多い。最も古く、最も一般的なポトラッチの機会は、首長の死と、それに続く首長の後継者の地位と称号への昇格である。ポトラッチは、ある部族が別の部族のために行うことが多く、贈られるプレゼントの順序と価値によって、ゲストとホストを問わず、各参加者の階級が決められる。地位と気前の良さは常に関連しており、財産を与えずに地位のある人間になることはできない。

19世紀末にアメリカの民族誌学者が初めてポトラッチを研究したとき、100年以上にわたる白人との交易によって、そのルーツは変化していた。したがって、私たちはポトラッチに関する文献を注意深く見なければならない。何が本当に原住民のもので、何が新しい経済への適応なのか。例えば、ヨーロッパ人が出現する以前は、酋長が一生のうちに正式なポトラッチを行うのは酋長就任時の一度きりだったと言われている。銅貨はもちろん、ラッコやマーモットの毛皮、オイラコンの油、牙の貝殻、アルビノの鹿の皮、山羊の毛と黄杉の皮で織った貴族の毛布など、配る宝物を集めるためだけで、部族は1年以上もかけて儀式の準備をしていた。しかし、1890年代にポトラッチを研究した最初の民族学者Franz Boasがクワキウトル族に滞在した際、贈り物は貿易品で、製造が簡単で安価に入手でき、ポトラッチは常時開催されていた。

クワキウトル族の銅

この変化の経緯について少し触れておこう。贈答品の交換の微妙な様子は、商品市場と並べて考えると、いつもより明らかになるからである。アメリカ独立戦争の頃、キャプテン・クックによってアメリカの北太平洋沿岸は初めて白人商人に開放された。その後、動物の毛皮の取引は着実に増加した。1830年代には、ハドソン湾会社がこの地域に最初の前哨基地を設置した。後の宣教師たちとは異なり、同社は魂ではなく毛皮を求め、インディアンを放置した。しかし、彼らの消極的な存在は、銃器、帆、アルコールなどをもたらし、その影響を及ぼした。インディアンは会社の店の近くで冬を越すようになり、土地は混み合い、自分たちの支配しない市場にますます依存するようになった。ハドソンベイの毛布は、機械生産で1ドル程度で売られ、伝統的な貴族の衣服に代わって商業品として使われるようになった。かつてはポトラッチや宴会で数枚の丁寧に織られたローブが飾られていたが、今では文字通り数千枚の貿易用ブランケットが海岸沿いに積まれ、銅と引き換えに提供されるようになった。

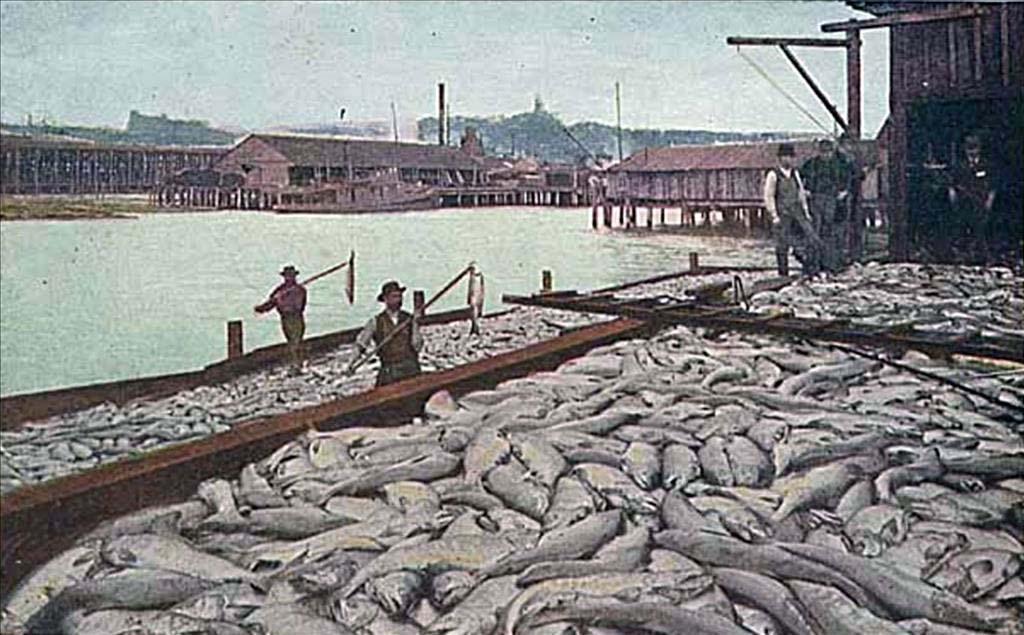

世紀末になると、白人はサケ漁を商業化し始めた。当時はどの国もインディアンを完全な市民として認めていなかったため、彼らは土地の請求権を行使することができなかった。しかし、白人は誰でも160エーカーの土地を要求することができ、缶詰工場を望む企業家は河口の両側80エーカーを杭で囲み、店を建てて仕事に取り掛かった。必要以上のサケが獲れると、インディアンに漁をさせることもあったし、させないこともあった。インディアンの食生活を補うために購入した食料が必要になり、食料を買うためには現金が必要で、現金を得るためには工場で賃金をもらって働かなければならないというのは、昔からある話である。インディアンは日当をもらって漁をし、店で信用取引をして食料を買い、文明的な債務者となり、また別の季節に働きに出てくる。

19世紀には戦争や病気でインディアンの人口が減り、土地所有のシステムが大きく変化し、ヨーロッパの覇権に対抗して大規模な部族連合が生まれた。一般によく知られているポトラッチの特徴である「高利貸し」と「財産をめぐる争い」は、原住民のモチーフをもとにしたものだが、実はヨーロッパ以後のものである。ボアスは、ある意味で不運にも、「対抗ポトラッチ」の怨念と敵意が頂点に達したルパート砦(ハドソンベイ会社の最初の前哨基地の一つ)付近で仕事をしていたため、このことに気づくことができなかった。ボアスが出版したフィールドノートを読んだモースは、ポトラッチを「贈与制度の怪物児」と断じた。そうなのである。ミシンは海に投げ込まれ、人々は魚油で燃やされた家に恥ずかしげもなく座り込み、インディアンはピンクのシルクの日傘で踊り、安いウールの毛布を何枚も重ねて前かがみになり、日が暮れるとカナダ騎馬警察が銅貨などの祭祀用具を持って、政府が不法な浪費と認定したポトラッチを鎮圧に乗り出した。

この警告の言葉を胸に、フランツ・ボアスの銅貨の交換の儀式に関する記述を読んでみよう。ボアスの報告によると、クワキウトル族のある部族は、「他の銅は見るのも恥ずかしい」というマックストレムという名の銅を持っていた。その部族は第二の部族を宴会に招待し、その贈り物を提供する。2番目の部族はそれを受け入れ、お返しをする義務を負った。翌日、海岸で交換が行われる。最初の部族は銅を持参し、2番目の部族のリーダーは返礼として1000枚の貿易毛布を置く。

しかし、これはまだ始まりに過ぎず、ある意味、本当の贈り物はまだ現れていないのだ。銅を贈る族長たちは、この返礼が不十分だと感じているようで、銅を受け取る代わりに、この銅のこれまでの経緯をゆっくりと語り始める。ある者は、この銅に対してさらに200枚の毛布が贈られたことを思い出し、別の者は、さらに800枚が適当だと言い、銅を受け取った者は、それに対して「はい、私の心を喜ばせます」と応え、あるいは毛布を出して、慈悲を求めていくのであった。酋長は5回毛布を要求し、5回毛布を出すと、3700枚が浜辺にずらりと並んだ。それぞれの段階で毛布の数が数えられ、双方が自分たちの伝統や権力、父や祖父、世界の始まりからの先祖について手の込んだスピーチをする。

歴史が語られると、その話は終わりを告げる。このような形式的な手続きによって、この銅の価値の一般的な範囲に交換が引き上げられたに過ぎない。そして、今度は受け取る側の族長が勝手に、客人を「飾りたい」と言い出する。そして、さらに200枚の毛布を持ち出し、来客に一枚ずつ渡する。そして、さらに200枚を追加して、「私のことを悪く思っているのだろう」と言って、自分の先祖のことを話す。

この400枚の毛布は、儀式の前半のような会話は一切なく、渡される。ここで、銅を受け取った人は、その気前の良さを示し、銅の価値が高まる。次に贈られるとき、人々はこの銅が最後の通過で400枚の毛布を増やしたことを思い出すだろう。

このやりとりについてコメントする前に、銅の価値が高まったと感じられる第二の状況について説明しなければならない。儀式用の銅を実際に破壊しなければならない場面はいくつかある。例えば、チムサーチョイ族では、伝統的に、死んだ酋長を称え、その後継者を認めるポトラッチが行われるときに銅を割る。この「死者のための祝宴」では、仮面をつけた踊り子が銅を持って前に進み、新しい酋長に銅を割ってその破片を客に配るように指示する。そして、酋長はノミで銅を切り刻む。ボアスが研究していた頃のクワキウトル族では、ある男が銅を割ってその破片をライバルに渡すと、ライバルはそれと同等の価値の銅を探して割って両方の破片を返してくることがあったそうである。そして、この交換を始めた人はポトラッチ(potlatch)を行い、少なくとも受け取った新しい(そして割られた)銅と同じ価値の食べ物や貴重品を配ることが義務づけられていた。また、最初に割れた銅を受け取った人が、次に割れた銅を見つけ、それを海に投げ捨てることもあり、この行為は大きな名声を得ることになった。しかし、ほとんどの銅は海に流されることなく、割れても破片が保存され、流通し続けた。また、バラバラになった銅の部品を集めることに成功した人がいれば、「リベットで固定され、銅は。..価値を増した」とボアスは報告している。

銅が壊れると価値が上がることは文献上明らかだが、なぜそうなるのかはよくわからない。その理由を説明するために、全く異なる文化圏の「バラバラと増加」のイメージを紹介したい。エジプトのオシリス、クレタ島とギリシャのディオニュソス、ローマのバッカスなど、古代の神々には、壊れても生き返るというストーリーを持つ神が何人もいる。ここでは、ディオニュソスを例にとって説明しよう。

ルーマニアの宗教史家であるカール・ケレニがディオニュソスについて書いた本の冒頭で、彼が初めて葡萄の神を知ったのは葡萄園の中であったと述べている。神殿は廃墟と化したが、倒れた壁の上には今もブドウの木が伸びている。このイメージを説明するために、ケレニイはギリシャ語で「生命」を表す2つの言葉、ビオスとゾエを区別している。ビオスは限られた命、特徴づけられた命、死んでいく命。ゾエは、ビオスの生命を貫く糸であり、特定のものが滅びても断ち切られることのない、永続する生命である。(ディオニュソスはゾエの生命の神である。

ミノア時代の初期には、ディオニュソスは蜂蜜や蜂蜜ビール、蜂蜜酒と関連づけられていた。蜂蜜も葡萄ジュースも発酵するので、この神のイメージになった。「自然現象は、ゾエの神話を触発し、「ケレニ、 その不滅を示す生命に関する文…も崩壊で」と書いている。蜂蜜が発酵すると、腐っていたものが泡となってよみがえるだけでなく、その「魂」が生き残る。さらに、発酵した液体を飲むと、その魂は新しい肉体で生き返る。ミードを飲むことは、神を再生させる聖餐式なのだ。

ディオニュソスと蜂蜜の結びつきは非常に早く、やがて蜂蜜酒に代わってワインが神霊酒となったが、イメージの本質は同じであった。後世紀になると、ギリシャのディオニュソス祭は、葡萄を葡萄挽き機で砕きながら、神がバラバラになったことを歌った。

ディオニュソスは、より高次の生命に分解された神である。彼はバラバラになった状態から以前と同じかそれ以上に強くなって戻ってくる。ワインは葡萄のエッセンスであり、より強力なものである。ツィムシアン族は、葬儀のポトラッチで配られた銅の破片を 「死者の骨」と呼ぶ。身体が朽ち果てても、朽ちないものの象徴である。首長の死後、銅を解体し、その破片、あるいは再び組み立てられた銅の価値が高まると宣言することは、人間の生命がゾエの生命に参加し、肉体が死んでも、あるいは死ぬことによって精神が成長することを宣言することである*2。銅を毛布と交換する場合は、ある種の投資として増えるが、銅が壊れる場合は、単に消費されることで増える。人々は、使い切られただけで、贈り物の価値が高まったと感じる。ボアスはポトラッチについて語るとき、饗宴と銅貨の破壊を同じ段落にまとめている。どちらも財産の破壊と同じくらい「贈り物を食べる」ことなのだ。

というのも、私はすでに自然界のメタファーによって贈与の増加を説明する方向に戻ってしまったからである。しかし、ボアスが記録した銅の交換には、植物性の生命の神々を呼び起こすことなく説明できる、別の種類の投資があるのだ。そもそも、銅があるグループから別のグループに移るたびに、いわば、より多くの毛布が銅に盛られる。銅が増えることは神秘的でも比喩的でもなく、各人が自分に向かってくる銅の価値を本当に高めているのだ。しかし、投資そのものが贈り物であることを忘れてはならない。したがって、その増加は具体的なもの(毛布)と社会的または感情的なもの(寛容の精神)の両方である。各取引において、具体的な増加(「装飾品」)は、感情の増加を証明するものである。このように、人々は毛布という観点からそれを覚えているかもしれないが、銅は社会的な感情、すなわち寛大さ、自由さ、好意によって豊かになる。

銅は、気持ちを表すために具体的に増えるので、ここでは良い例となる。しかし、それは必要ではない。贈り物が通過するだけで、つまり寄付という行為に気持ちが込められているのだから、通過するだけで投資となる。民話では、贈り物は灰や炭や葉っぱや藁など、一見何の価値もないように見えるものだが、受け取った人が戸口まで持っていくと、それが黄金に変わっているのを発見することがよくある。このような物語は、贈り物が贈り主の世界から贈り主の家の戸口に運ばれるだけで、それが屑から金に変わることを告げている*4。成長は感情の中にあるのであって、秤にかけることはできないのだ。

北太平洋の文化に関する初期の論者であるH. G. Barnettは、ポトラッチを理解するのに苦労し、譲渡される財産は通常の意味での経済的なものではなく(投資は資本投資ではない)、労働に対する報酬でもなく(客は労働することもあるが)、融資でもないと結論づけた。マリノフスキーを彷彿とさせる記述で、「この地域全体に見られる自由と寛大さ(あるいはその模倣)の強調と完全に調和して、これは贈り物としか言いようがない」と結論づけている。美徳は富を公に処分することにあるのであって、富を単に獲得し蓄積することにあるのではない。借り入れやその他の方法によるいかなる量の蓄積も、それが直ちに再分配される目的でない限り、実際、考えられないことだ」*5。

ポトラッチは、正しくは親善の儀式として語られる。ボアスが目撃したポトラッチでごちそうを出す人の一人は、食事が始まるとこう言う。「この食べ物は我々の先祖の善意だ。この食べ物は、先祖の善意だ。「全部あげるよ」寄付という行為は、善意を肯定することなのだ。この部族の誰かが間違って損傷されたとき、名誉毀損の弁護士に相談するのではなく、損傷した男に贈り物をする。本当に間違って損傷されたのなら、男はお返しをし、少し追加して自分の好意を示す。これはポトラッチと同じ構造(行ったり来たりして増える)である。このように、贈り物が手から手へ渡るとき、贈り物は多くの意志をつなぐバインダーとなる。贈り物に集まるのは寛容な気持ちだけでなく、個人の善意も肯定され、それらの別々の部分がspiritus mundi、つまり一致した心、贈り物のレンズを通して意志を集中させたバンドになる。こうして贈与は社会的結束の担い手となり、このことはまた、贈与の通過によってその価値が高まるという感覚につながる。なぜなら、少なくとも社会生活においては、全体は部分の総和よりも大きいからである。贈り物によって集団が一つになれば、その価値は最初の流通の時点で増大し、忠実な恋人のように、不変のうちに成長し続ける。

私は、これらの説明によって、銅貨の増加が単なる比喩であるとか、グループが銅貨に自分たちの生活を投影しているということを意味しているのではない。そうすると、集団の活気を贈り物から切り離すことになるが、それは不可能である。銅が消えれば、生命も消える。ある歌に感動したとき、私たちは自分の感情をメロディに投影したとは言わないし、恋人が他の性のメタファーであるとも言わない。同様に、ギフトとグループは別のものであり、どちらも他のものを意味するものではない。しかし、銅は集団の生命を表すイメージであると言うことができる。なぜなら、真のイメージはそれ自体に生命があるからだ。すべてのミステリーはそのイメージを必要とする。耳と歌、彼と彼女、魂と言葉、この二つが必要なのだ。種族とその賜物は別々であるが、同じものでもある。両者の間には、互いに息を吹き込むためのわずかな隙間があるが、全く隙間はなく、一つの呼吸、二人のための一つの食事を共有している。ギフトの感覚を持つ人々は、それを食べ物として口にするだけでなく、食べさせる(マオリの儀式では、森のハウに「食べさせる」)のだ。滋養は双方向に流れる。私たちが労力と寛大さをもってギフトに餌を与えたとき、ギフトは成長し、お返しに私たちを養ってくれる。贈り物とその持ち主は精神を共有しており、その精神は持ち主の間を動き回ることによって生かされ、その結果、持ち主も持ち主も生かされている。オグララ・スー族の聖人ブラック・エルクが、スー族の「聖なるパイプ」の歴史をジョセフ・エペス・ブラウンに語ったとき、彼は、パイプが最初に与えられたとき、長老たちがその歴史は常に語り継がれなければならないと言ったと説明した。”それが知られている限り、そしてパイプが使われている限り、(人々は)生きるだろう。しかしそれが忘れられた途端、人々は中心を失って滅びてしまうだろう」と言ったのだ。

増加とは贈与の核心、カーネルである。この本では、モノとその増加の両方を贈り物と呼んでいるが、増加だけを贈り物と呼び、モノはその乗り物や器として控えめに扱ったほうが正確な場合もあるようだ。クワキウトルの銅は贈り物だが、取引に関わる感情、つまり各取引の好意は、新しい受取人が最後に投げ入れる余分な毛布に、より明確に具現化されている。そして、贈り物の対象が犠牲になった場合、その増加分こそが本当の贈り物であると言うのは、確かに理にかなったことだ。森のハウについて語ったマオリの長老は、このように対象物と増加物を区別し、森に設置されたマウリと、獲物を豊かにするハウを区別している。その循環のなかで、ハウは養われ、伝えられ、贈られたもの(鳥やマウリ)は消えていく。

マーシャル・サーリンズは、マオリの贈物の物語について、「ハウという用語がどこで議論に入るのかを観察してほしい」と述べている。もし「ハウ」が贈り物の精霊であるなら、そうすることができるだろうが、第一人者から第二当事者への最初の譲渡ではなく、第二当事者と第三当事者の間の交換の際に、論理的にはそれが贈り物の利回りであるなら、そうすることができるだろう。「利益」という言葉は経済的にも歴史的にもマオリ族には不適切だが、問題のハウには「精神」よりも良い訳語であったろう」

Sahlinsの用語解説は、直接的には述べられていないが、我々の議論において暗黙の了解となっていることを強調している-贈与の増加は、第一当事者から第二当事者への単純な通過ではなく、第二当事者から第三当事者への移動の際に生じる。この増加は、贈り物が誰かの間を通り抜けたとき、つまり円が現れたときに始まる。しかし、サーリンズも感じているように、「利益」は適切な言葉ではない。資本は利益を得るし、商品の販売も利益を生むが、贈与が贈与であり続けることは利益を得ることではなく、増加を与えることだ。この違いは、増加のベクトルにある。贈与交換では、増加のベクトルは動き続け、対象を追いかけるが、商品交換では、利益として背後にとどまる。(この二つの選択肢は、正と負の互恵性としても知られている)。

このことを念頭に置いて、私たちは第1章で述べた「一人の人間の贈与は他人の資本であってはならない」に戻り、そこから派生して、「贈与交換から生じる増加は贈与のままでなければならず、それを私的資本の見返りであるかのように留めてはならない」という副題を付けることができる。ミラノの聖アンブローズは申命記の注釈の中で、このことを直接的に述べている。「神は一般的に資本の増加をすべて排除された」これが贈与社会の倫理である*6。

この章では、贈与の増加について、自然的事実として(贈与が実際に生きている場合)、自然的・精神的事実として(贈与がその個々の具現化の消費を存続する精神の代理人となる場合)、社会的事実として(贈与の循環が個々の善意の表現からコミュニティを生み出す場合)、3通りの説明をしてきた。これらのいずれの場合も、増加は参加者個人のものよりも大きな自我や身体に関係するものである。したがって、贈与の増加について語ることは、物質的、社会的、精神的なものを同時に語ることだ。物質的な富は、贈与の商業の過程で生み出されるかもしれない(たとえば、手近なケースでは、食料を集めて冬の間保存し、カヌーを作り、宿を建て、毛布を織り、宴会を準備し、などなど)。しかし、同時に(サケの、部族の、種族の)精神を養うことなしに、物質的な財が商業の品目になることはない。増加のベクトルを逆にすれば、物質的な部分は破壊されないかもしれないが(むしろ増加するかもしれない)、社会的、精神的な部分は失われてしまうのだ。負の相互作用は、ハウを養うことはない。贈与の増大はそれ自体が贈与でなければならないと言うことは、より個別的でより明白な物質的成長を優先して、全体の増大を放棄しないように求めることだ。

この選択を少し違った言葉で言い直すと、贈与の循環は、私たちの精神のうち完全に個人的でない部分、つまり、自然、集団、民族、あるいは神々に由来する部分を養うものである。さらに、このような広い精神は私たちの一部ではあるが、「私たちのもの」ではなく、私たちに授けられた「贈り物」なのである。私たちは、このような広義の精神に参加することで、その生命力を維持する義務を負うことになる。一方、増加の方向を逆にするとき、つまり、交換によって利益を得るとき、あるいは「ある人の贈り物を他の人の資本に」変換するとき、私たちの存在(あるいは私たちのグループ)の、他と区別され分離されている部分を養うことになる。否定的な互恵主義は、個人主義や一族主義の建設的あるいは破壊的な精神を強化する。

今世紀、否定的互恵主義と肯定的互恵主義の対立は、「資本主義者」と「共産主義者」、「個人主義者」と「社会主義者」の論争という形をとっているが、この対立はそれよりもずっと古い。なぜならそれは部分と全体、一人と多数の間の本質的な極性である。どの時代も、この二つのバランスをとらなければならない。そして、どの時代も、どちらかの支配は、その反対を求める声をもたらすだろう。一方では、大衆に対してアイデンティティを主張する方法がなく、私的利益を得る機会もないところでは、市場社会特有の自由、特有の革新、個人と物質の多様性など、よく宣伝される利点を失うことになる。しかし、他方で、市場だけが支配し、特に、その利益が贈与財産の商品への転換に由来する場合には、贈与交換の果実は失われる。その時点で、商業は、共同体の分断や、活気、繁殖力、社会的感情の抑制と正しく関連するようになる。なぜなら、積極的な互恵関係の制度がないところでは、先ほど述べた「より広い精神」に参加することができないからである。自然の中に優雅に入り込むことができず、大衆から共同体を引き出すこともできず、ついには、我々が文化や伝統と呼ぶ集団の宝物を受け取り、それに貢献し、伝えることができないことに気づく。贈与の増大が贈与とともに進むとき、私たちの精神の蓄積された富は私たちの間で成長し続け、私たち一人ひとりが自分の孤独な力を超えた活力の中に入り、それによって蘇生することができる。

*1980年秋、オーストラリアの原住民の一団が、ジュネーブの国連人権委員会に、自分たちの土地を商業的な搾取から守るための支援を要請した。西オーストラリア州政府と契約しているアメリカの石油会社エイマックスが、アボリジニのトカゲの神グレートゴアンナの聖地を侵害しているというのが、その大きな問題点である。ヌーンカンバ牧草地のユングナラ族は、ゴアンナが邪魔になると、原住民の食料源である6フィートのオオトカゲに交尾を止めろと命令し、やがて食料不足を引き起こすと考えている」とある。

欠乏と搾取の間に必要な関連性はないかもしれないが、関連性がないわけでもない。北太平洋では、ヨーロッパからの入植者がサケを商品として扱い、利益を得るようになると、サケの資源は実際に減少した。19世紀末には、アラスカ沿岸の主要河川の河口にサーモン缶詰工場が設置され、その多くが遡上を乱獲して廃業に追い込まれた。東海岸ではサケは基本的に姿を消したが、かつてはメリマク川沿いの工場街で働く繊維労働者の主食となるほど豊富な資源があった。(1974年の夏、コネチカット川でサケが発見されたが、死んでいた)

- *2 銅がゾエの生命のイメージであるとすれば、銅の交換に歴史と系譜の朗読が伴うのも説明がつく。クラの記事と同様に、これらの贈り物は、個人が非個人的な生命への参加を目撃し確認するために、歴史を生かし続ける。

- このポトラッチは、冒頭の物語、最初のサケの儀式と関連しており、死者の骨、その想像上の再組み立て、そして増加の感覚を持っていることにも注目してほしい。

- *3 贈り物交換の議論には、有機的な生気と文化的あるいは精神的な生気との間の混乱が内在している。モースが最初に指摘したように、贈答品の交換では、「物…はある程度、人の一部であり、人は。..ある程度、物であるかのように振る舞う」のである。死者のためのポトラッチの場合、物質的なものは、個人の死にもかかわらず集団が存続するという生物学的な事実を象徴している。しかし、この「生物学的」事実を象徴的に表現できなければ、集団は集団として存続できないかもしれない(その場合、個人の生命も存続できない)。私たちは社会的、精神的な存在であり、あるレベルでは生物学的、社会的、精神的な生活は区別できない。

- *ロシアの民話集にある典型的な例では、森を歩いていた女性が、「裸で地面に倒れ、激しく泣いている」木の妖怪の赤ん坊を見つけた。しばらくすると、母親である女の木彫り鬼がやってきて、鍋一杯の燃える炭を褒美に与え、それが後に明るい金のデュカットに変わった」とある。

- 女は感動して赤ん坊に覆いかぶさる、無償の社会的行為である。そして、贈り物は彼女のもとにやってくる。それは、木の魔物の領域から彼女のコテージに移動することによってのみ増加する。

- *5 バーネットの言語、贈り物の交換の言語は、その根底に子孫繁栄がある。寛大さはgenere(古ラテン語:生む、生み出す)に由来し、世代はgens(一族)と同様にその結果である。ギリシャ語とサンスクリット語では、自由は欲望であり、リビドーは現代のいとこである。美徳の根源は性(vir, the man)であり、処世術はその作用である。美徳は、贈り物と同様に、人の中を動き回り、子孫繁栄や癒しの力を持つ(聖書にある、イエスの衣の裾に触れた女性が、それが自分を癒してくれると信じたという話のように。イエスは、徳が自分の中から出て行ったことを知り、すぐに記者会見の中で振り返り、「だれが私の衣に触れたのか」と言われた。 ”).

- *資本主義は、余剰の富を循環から排除し、より多くの富を生み出すためにそれを脇に置くことを求めるイデオロギーである。資本主義から脱却することは、所有の形態を少数から多数に変えることではなく、多くの余剰を資本に変えることをやめること、つまり、ほとんどの増加を贈り物として扱うことだ。スターリンが実証したように、国家がすべてを所有しても、すべての贈与を資本に変えることは十分に可能である。彼は、「生産様式」-資本財への集中的な投資-を支持すると決めた時、資本家として行動し、所有の所在は、それとは無関係であった。

第3章 感謝の労働

私の天職(子供の頃、作家になるのだと感じていた)はすべてを変えた。剣の跡は消え、文章は残る。私はベル・レターで、与える者は自らの贈物に、つまり純粋な物体に姿を変えることができることを知った。偶然が私を人間にし、寛大さが私を本にするのだ。

ジャン=ポール・サルトル

ここに掲載した古い版画は、一世紀以上前のウェールズで一般的だった、葬儀で贈答品が配られる様子を描いたものである。棺は家の外の玄関に近い場所に置かれる。故人の親族がパンやチーズを貧しい人々に配り、棺の上に置くように注意した。パンやチーズの中にはお金が入っていることもあった。この贈り物を期待して、貧しい人々は先に花やハーブを集め、棺に飾った。

葬儀の贈り物は、私が「敷居の贈り物」と呼ぶ一般的な分類に属し、ある場所や状態から別の場所に移ることを示す贈り物だ。この場合、棺の上に渡された贈り物は、「死ぬこと」についての特別なイメージを反映している。肉体の死は最終的な死ではなく、変化であり、贈物の交換という保護から恩恵を受ける通過点である、と彼らは言う。ウェールズでは、適切に安置されなかった死者は、地上に絶え間なく歩き続けることになると考えられていた。彼らは落ち着きのない死者となり、その種族の精神に縛られることはないのだ。同様の神話は世界中にある。ハイダ族では、死者は霊の村に住んでいて、死後はそこを旅しなければならず、死体は魂の旅を助ける贈り物とともに埋葬されなければならない。このイメージは、煉獄での魂の滞在を、生者の慈善とミサの犠牲によって緩和させるというローマ・カトリックの信仰にも通じるものがある。いずれの場合も、死は魂が霊的な世界、すなわち部族の霊的身体(ユダヤ教徒にとっては「アブラハムの懐」)に組み込まれることで終わる通路を始める。

敷居の贈与は、より広い意味で 「通過の贈与」と呼ぶべきグループに属する。私はこれらの用語をアーノルド・ヴァン・ゲネップの古典的著作『通過儀礼』から引用した。ヴァン・ジェンネップは、通過儀礼を「分離の儀式」「移行の儀式」「統合の儀式」の3つのグループに分類している。また、これらを「前段階の儀式」「限界の儀式」「後段階の儀式」、つまり玄関の前、敷居の上、家の中の儀式と呼んでいる。分離の儀式は贈り物によって特徴づけられることはあまりないが、ヴァン・ゲンネフの仕事をざっと調査するだけでも、他の二つのカテゴリーの儀式がそうであることがわかる*1。境界の贈り物は、我々が持つ贈り物の中で最も一般的な形式かもしれない。それらは通過する時や大きな変化の瞬間に立ち会う。出産祝いから若者の誕生日会、卒業祝い(そして以前の社会的な思春期の儀式)から結婚祝い、新参者や病人に出す食事から棺に供える花まで、人生のあらゆる局面で私たちと共にある。ある時、子供の第二の歯が生えるのを祝って贈り物をする無名の社会に出くわしたが、後でその作家はもちろん歯の妖精のことだと気づいた

敷居の贈与は、個人の変容の時期を示し、また実際に変容の担い手として作用する。アネット・ワイナーは、トロブリアンド諸島に関する最近の本の中で、ライフサイクルのさまざまな段階を示すこれらの贈り物について、興味深い考えを示している。ワイナーは、少なくともトロブリアンド諸島では、「サイクルの重要な各段階(すなわち、受胎、誕生、結婚、死、再生)において、人工物が他人から切り離され、自我に投資されることによって、人の変容が起こる」と説いている。一方では、人生の新しいステージに差し掛かった人が、新しいアイデンティティを担う贈り物を投資され、他方では、人生のそのステージを去る年配の人(提供者)が、同じ贈り物を若い人に与えることによって、古いアイデンティティを捨て去るということだ。ワイナーのトロブリアンド諸島の民族誌への主な貢献は、この一連の変容における性的分業を記述したことだ。男性の贈り物は中年の社会的・政治的アイデンティティを組織化し、女性の贈り物は誕生、死、再生に関係する。特に女性は、霊安室の儀式で配られる贈り物の収集と分配を担当する。この儀式で、故人は人生の特定の地位からではなく、社会的存在全体から解放されると理解される。「象徴的に言えば、女性たちは死者をあらゆる相互請求から解き放ち、純粋な祖先の本質である[魂]を確保するのだ」と、ワイナーは書いている。

棺の上に食べ物を与える

私は敷居の贈与の例として死の贈与を取り上げたが、これは例外的なケースとしてではなく、典型的な例としてである。入門の儀式は、一般的に象徴的な死を含んでいるので、良い例証になる。サビアン(グノーシスの一派)の神職になる人は、丸一週間、葦の小屋に閉じこもったそうだ。この間、彼は眠ることを許されなかった。毎日、服を着替え、貧しい人々に施しをする。7日後、死んだとみなされ、葬儀が行われる。葬式が終わると、彼は川に連れて行かれ、洗礼を受ける。その後2カ月間は、1日に3回入浴し、特定の食べ物だけを食べ、施しをする。

修道院の贈り物は、世俗的な自己の死と霊的なものの誕生を促すためのものである。施しは、司祭になろうとする者が古い生活を捨てている証拠である。古い贈り物はすべて棺桶の上に手渡される。変容の時に贈る贈り物は、目に見えないところで行っているあきらめを目に見えるようにするためのものだと言えるかもしれない。そしてもちろん、私たちは交換があること、私たちが古い生活を捨てれば何かが私たちの方にやってくることを望んでいる。だから、私たちが変革の時に受け取るトークンは、人生のお返しを可視化するためのものだとも言えるかもしれない。それは、失ったものに対する単なる補償ではなく、その先にあるものを約束するものなのである。私たちを新しい生命へと導き、死にゆくものから遠ざかることを保証してくれる。

変化を生き抜けない人たちがいるからこそ、その指針が役立つのである。それはあたかも、卵から幼虫、サナギ、イマーゴへと完全な変態を遂げなければならない昆虫の変異株、メタボラのようなものであろう。贈答品の交換は、ある意味、変態の成功を保証している。ウディ・アレンは、スタンダップ・ライブで、ポケットから時計を取り出し、時間を確認した後、「これは古い家宝なんだ」と言うジョークをよく言っていた。「[祖父が死に際に売ったものだ」と言う。このジョークが成り立つのは、市場取引は常に敷居が高く、不適切に見えるからである。イマーゴの出現を保証する条件には、個別の範囲がある。変化の瞬間に売買するような人間は、あきらめられない、あるいはあきらめない人間であり、もし通過が避けられないのであれば、彼は引き裂かれることになる。本当に死ぬのは、終わった死者の一人になってしまう。そのような死から私たちを守ってくれるのが、「敷居の贈与」である。

バビロニアのタルムードには、占星術師から娘が結婚しても生き延びられないと言われた男の話がある。彼女は蛇に噛まれ、結婚式の日に死ぬと予言された。ところが、結婚式の前夜、その娘はブローチのピンを壁の穴に刺して吊るしたところ、それが蛇の目に刺さってしまった。朝になってブローチを外すと、蛇が引き続いてやってきていた。彼女の父親が、「幸運にも運命を避けられたのは、何か彼女の行いのせいではないか」と尋ねた。「昨日の夕方、貧しい男が玄関に来たのよ」と彼女は答えた。「みんな宴会で忙しくて、彼の世話をする人は誰もいなかったの。だから、私は私に与えられた部分を取り、彼にそれを与えた。彼女の父親は「お前は良いことをした」と言い、それ以来、「慈善は死から救う」と説き続けた。タルムードには、「不自然な死からだけでなく、死そのものから」とも書かれている。

占星術師は、娘が乙女から妻になるまで生き残れないと予言していたが、彼女は自発的な寛大さの行為によって生き残り、結婚式の日に正しい精神を持っていた。この物語は、ウェールズの葬送儀礼やサビアンのイニシエーションと同じようなイメージを与えている。死がないわけでも、変化がないわけでもない。修行僧と花嫁は「死」を経験するが、贈り物の庇護のもと、それを乗り越えて新しい生命を得ることができる。それは、より大きな命に向かって前向きに進む死と、家に帰ることができず、落ち着かない魂を残していく行き止まりの死だ。これは、私たちが当然恐れるべき死だ。そして、贈り物が新しい生命に向かう死と結びついているように、(現世でも来世でも)変容を信じる人々にとって、市場交換のイデオロギーはどこにも行かない死と結びついているのだ。映画『ドーン・オブ・ザ・デッド』を作ったジョージ・ロメロは、ピッツバーグ近郊のショッピングモールを舞台にした。ディスカウントストアの駐車場や通路は、商品文明の落ち着かない死者がその数知れない日々を踏みしめる場所なのかもしれない。

これらの物語は、ギフト交換を変容の伴侶、ある種の保護者、目印、触媒として提示している。また、贈り物は、変化の実際のエージェント、新しい生命の担い手であるかもしれないというケースである。最も単純な例では、贈り物はアイデンティティを持ち、贈り物を受け取ることは、新しいアイデンティティを取り込むことになる。それはあたかも、そのような贈り物が身体を通過して、私たちを変化させたままにしておくようなものである。贈り物は単に新しい生命の目撃者や保護者ではなく、創造主なのである。ここで、私の主な例として「教え」についてお話したいと思う。学校の教科書の授業ではなく、私たちの人生を変え、あるいは救ってくれるような、生きる上でのごくまれにしかない教えのことを指している。私はかつて、都会の病院の解毒病棟で、アルコール依存症患者のカウンセラーとして数年間働いていた。その頃、私は自然に「断酒会」を知るようになった。断酒会は、アルコール依存症の人たちのための「回復のプログラム」を提供しており、私が考えているような教えの贈り物の良い例となる。

断酒会は、お金の扱い方が変わっている組織だ。何も買ったり売ったりしない。地域のグループは自治権を持ち、コーヒーや文献など最低限の経費は会員からの寄付でまかなう。プログラムそのものは無料である。その理由は、教えを変えなければならないからではなく、その背後にある精神が異なるからである(断酒という自発的な側面が不明瞭になり、操作の機会も増えるだろうし、後で述べるように、サービス料を徴収すると、AAのエネルギーの源泉である感謝の原動力が断たれる傾向がある)※3。

だから、断酒会の教えは無料であり、文字通り贈り物なのだ。痛みが重かったり、欲求が強かったりするから、それを試してみる。それがうまくいったとする。すると、その人は奇妙な状態になる。彼は教えを受け、それが何らかの力を持っていることを知った。しかし、いつもそうであるように、メッセージが本当に身にしみるまでには時間がかかるのだ。洞察はすぐに得られるかもしれないが、腹の中の変化はゆっくりである。1日、1カ月と断酒を続けた新参者は、厳密には酔っ払いではないが、回復したアルコール中毒者でもない。教えは、受け取ってから、それを伝えることができるほど深く沈むまでの間、受け取った人の体の中で「通過点」にある。その過程には何年もかかることがある。

断酒会には「回復への12段階」があり、これはプログラムを多かれ少なかれ要約したものである。12番目のステップは、感謝の行為である。回復したアルコール依存症者は、そうするよう求められたら、他のアルコール依存症者を助ける。アルコール依存症者が他のアルコール依存症者を助けることで、その贈り物を渡すステップであり、それが最後のステップであることは正しい。AAでは、「ツーステッパー」と呼ばれる人たちがいる。つまり、ステップ1(自分がアルコール依存症であることを認める)を受けてから、労力を要するその間のステップを経ずに直接ステップ12(人を助けること)に飛びつく人たちのことを指す。彼らは、自分自身がまだ受け取っていないものを伝えようとしている。

変容の賜物としての教えには、他にも多くの例がある。霊的な改宗は、AAの経験と同じ構造を持っている。御言葉を受け取り、魂が変化を受け(あるいは解放され、あるいは新たに生まれ)、改宗者は証言するように、また御言葉を伝えるようにと感じられるようになる。真の指導者に触れたことのある人は、同じような歴史を知っていることだろう。私は、ある大きな石油化学会社の研究所を経営している男性に会ったことがある。彼は高校を卒業してすぐ、文字通りほうきを押しながらその会社で働き始めた。高校を卒業したばかりの頃、博士号を持つ先輩が、彼に研究所の便利屋を頼んだ。二人は何年も一緒に働き、先輩が後輩を教育した。40代後半に会った時、その便利屋は化学の修士号を取得し、出会った頃の師匠と同じような状況で働いていた。この人にこれからのことを尋ねると、「若い人に伝えるために、教えたい」と言った。

芸術家の人生も、芸術家の創作も、同じようなものだと思う。ほとんどの芸術家は、自分の才能が、巨匠の作品によって目覚めたときに、その職業に就くことになる。つまり、ほとんどの芸術家は、芸術そのものによって芸術に転向する。未来の芸術家は、芸術作品に感動し、その体験を通して、自分の才能を公言できるようになるまで、芸術のために働くようになる。芸術家にならない私たちも、同じような精神で芸術に接する。絵画に、詩に、舞台に、魂をよみがえらせるためにやってくる。そして、私たちに感動を与えてくれるアーティストには、感謝の念を抱くものである。芸術と贈り物の関係については、本書の後のほうで取り上げるが、ここで言及するに値する。なぜなら、芸術が変容の担い手として機能するとき、私たちはそれを贈り物と呼ぶのが正しいからである。生き生きとした文化には、一般的な特徴として変容をもたらす贈り物がある。それは、特定の問題に取り組むAAのようなグループがあり、年配者から若者へと知識を伝える方法があり、成熟のあらゆる段階で、また霊的自己の誕生に利用できる霊的教えがあることだ。そして、民族の変容のための贈り物である芸術家の創作物も存在することだろう。

私が提示した変容のための贈り物の例では、教えが「摂取」され始めると、受け取った人は感謝の念を抱くものである。私は、感謝の気持ちを、贈り物を受け取った後に、変容をもたらすために魂が行う労働として語りたい。贈られてから渡すまでの間に、私たちは感謝の念を抱くのである。さらに、変化をもたらす贈り物については、贈り物が私たちの中で作用し、いわばそのレベルに達したときにのみ、再びそれを渡すことができる。贈り物を渡すことは、労働を終わらせる感謝の行為だ。私たちが自分自身の言葉で贈り物をする力を持つまで、変容は達成されない。したがって、感謝の労働の終わりは、贈り物またはその提供者との類似性だ。この類似性が達成されると、私たちは余韻のある一般的な感謝を感じるかもしれないが、真の恩義の緊急性をもってそれを感じることはないだろう。

感謝の労働のモデルとなる一群の民話がある。どの話でも、精霊が人間を助けるためにやってきて、人間が感謝の気持ちを表すことによって解放されるまで、時には実際に束縛された状態で留まる。

私たちがよく知っている「靴屋と妖精」という物語では、ある靴屋が運悪く、一足の靴を縫うだけの革しか持っていない。そこで、靴を縫うための革を切り出し、朝になったら縫おうと思いながら寝ます。その夜、2人の裸の妖精がやってきて、靴を縫ってくれた。靴屋はそれを見て驚き、言葉を失う。一針たりとも狂いがない。その靴があまりに素晴らしいので、朝一番の客が大金を払い、靴屋は2足の靴のための革を買うだけのお金を手に入れた。その夜、彼は革を切り出して寝た。朝、再び靴を作り、また4足分の革を買えるほどの値段で売れる。こうして靴屋はすぐに繁盛する。

ある晩(「クリスマスの少し前」)、靴屋は妻に、起きていて誰が自分たちを助けてくれたか見てみようと提案する。二人はろうそくを灯したままコートの陰に隠れ、真夜中に妖精たちがやってきて仕事をするのを見た。朝になって、妻が靴屋に言った。「小人たちのおかげで私たちは豊かになったのだから、感謝の気持ちを表すべきだわ。この子たちは何も着ないで走り回っているので、凍えてしまうかもしれませんよ。シャツ、コート、ジャケット、ズボン、ストッキングをそれぞれ作ってあげよう。「靴も一足ずつ作ってあげたらどうかしら」靴屋は快く承諾し、ある夜、服が出来上がると、ベンチの上に革靴の代わりに並べた。そして、ある夜、服が出来上がると、革の代わりに服をベンチに並べ、夫婦でコートの陰に隠れて見ていた。

妖精たちはその服を見つけて驚き、喜ぶ。そして、その服を着て歌った。

すっきりしたね、もう大丈夫、玄関に出るよ。

もうコブクロじゃない

そして、部屋の中を踊りながら去っていく。しかし、靴屋は何事もうまくいき、何をやってもうまくいく。

この物語は、才能のある人のたとえ話であり、才能が最初に出芽るとき(潜在的に自分のものになるとき)と、才能が解放されるとき(実際に自分のものになるとき)の間の時間を描写している。この場合の贈り物は、妖精たちが運んできた男の才能である。靴職人はそもそも貧乏である。彼自身の価値は、説明されない何らかの理由で手に入れることができない。しかし、彼が眠っている間に、それが訪れ始める。その過程はいつも少し謎めいている。ある課題に取り組んで、働いても働いても、それでもうまくやってこない。そして、何も考えていないときに、庭の鋤入れをしているときや、バスに乗り込むときに、全体のことが頭に浮かび、足りない恵みが授けられる。それがエルフである。私たちのタスクに命を吹き込む「マジックタッチ」しかし、そこで終わりではなく、妖精たちは私たちを必要としている。針と糸の扱いに長けたマネキンが服を作れないというのは不思議な話だが、どうやらそういうことのようだ。彼らの服装、そして何より自由は、靴職人の評価と感謝にかかっているのである*4。

私がここで言いたいのは、「変化する贈り物」は、提供された時点では、それを受け取る力も伝える力もないため、完全に受け取ることはできない、ということだ。しかし、私はこの点を明確にしなければならない。自己のある部分は、贈り物を理解することができる。私たちは、贈られた未来を感じることができる。私は、心理療法における「即効性のある治療法」という奇妙な現象を思い出している。ごく初期のセッションで、患者は自分の神経症が完全に取り除かれるのを経験する。その後、正常な状態が訪れ、その自由を真の所有物として獲得するために何年もの労働が必要となる。贈り物はまだ私たちのものではないが、贈り物の充実感を感じ、感謝し、欲望をもって応える。この物語の靴職人は、最初の贈り物が届いた時、完全に眠っていたので、彼が本当に才能を獲得したとは言えない。しかし、彼は自分の中で何かが呼び起こされるのを感じ、仕事に取り掛かる。

才能が目覚めたら、それを伸ばすのは私たち自身だ。才能の成熟には、相互労働がある。才能は、私たちがそのお返しに注意を払う限り、そのエネルギーを放出し続ける。靴職人と妖精たちの幾何学的な交流が、ある種の臨界点に達したとき、男はついに寝ずに店番をすることになる。もちろん、靴職人が誰が手伝いをしているのかを確認するのに時間がかかるのは面白いことだ。私たちは、贈り物なしではやっていけないとき、あるいはそれが完全には形成されていないときに、贈り物を夫にする。しかし、貧しさが解消されると、靴屋は自分の富がどこから来たのか不思議に思い、妻とともに妖精たちに会いに起きている。この時点で、彼は贈り物に目覚めたと言えるかもしれない。

妖精たちの最初の裸体、与えられた服、そしてその贈り物の結果をどう考えればいいのだろうか。あるものに服を着せることは、ある種の承認であり、それに名前を与えるようなものである。この行為によって、私たちは未分化であったものを区別し始める。例えば、嫌な気分から抜け出せないとき、その気持ちを正しく言語化することが必要だ。表現することで、感情と自己の間にわずかな隙間ができ、その隙間が両者の自由を可能にする。この物語では、服が贈り物を実現する(つまり、それを現実のものとする、モノにする)。靴屋は、妖精たちに服を着せるために、(物語の中で)最初の靴を作る。それは、彼の感謝の労働の最後の行為である。今、彼は変わった。今、彼には伝えることのできる価値がある。彼が作る靴は、彼自身の変身とエルフたちの解放を同時に達成する返礼品なのだ。だから私は、感謝の労働の終わりは、贈り物やその提供者との類似性であると言う。今、男は、最初の夜の妖精たちと同じように、本物の靴職人になっている。(贈り物は、贈られてからが本番なのだ。感謝を認めない人、感謝のために働くことを拒否する人は、贈り物を自由にすることも、それを本当に所有するようになることもない)。

感謝を「労働」と呼ぶのは、それを「仕事」と区別するためであり、その区別を詳しく説明するために、ここで簡単に脱線しなければならない。仕事とは、時間単位で行うものである。決まった時間に始まり、決まった時間に終わる、そしてできればお金のために行うものである。皿洗い、税金の計算、精神科病棟の見回り、アスパラガスの収穫、これらは仕事である。一方、労働は自分のペースを自分で決めることができる。その対価として報酬を得ることもあるが、定量化するのは難しい。断酒会で「プログラムを受ける」ことは労働だ。同様に、「喪に服す」という表現も適切だ。愛する人が亡くなったとき、魂は労苦の時期を迎え、エネルギーを引き出す変化を経験する。詩を書くこと、子供を育てること、新しい微積分を開発すること、神経症を解決すること、あらゆる形の発明など、これらは労働である。

労働とは、意志によって達成される意図された活動である。労働は、下準備をする、あるいは明らかに労働を妨げるようなことをしない、という範囲においてのみ意図されうる。それ以上に、労働には予定がある。物事は成し遂げられるが、私たちはしばしば「やっていない」という奇妙な感覚を抱く。ポール・グッドマンがかつて日記に「最近、いい詩を何本か書いた。しかし、それを書いたという実感がない」これは労働者の宣言である。靴職人のように、私たちは目を覚ますと、労働の成果を発見することができる。そして、労働は自分のペースで行われるため、通常は怠惰、余暇、睡眠さえも伴う。古来、人の時間の七分の一は(日曜日も安息日も七年目も)非業のために確保されていた。今日、労働者や教師がサバティカルを取得するとき、6年間やり残した雑用を片付けようとするかもしれない。しかし、その前に、彼は足を上げて、何が起こるか見てみるべきだ。数秘術では、「7」は熟成の数、「8」は完成の数だが、第7期では、意志によって成し遂げられたことは、そのままにされる。熟すか熟さないか、どちらかである。私たちの手には負えない。近代世界が工業主義の台頭で最初に直面した問題のひとつは、仕事の拡大による労働の排除であった。機械に日曜日は必要ない。初期の工場労働者は週7日勤務であることに気づき、安息日を取り戻すために何年も戦わなければならなかった*5。

私が労働と言うとき、社会というよりむしろ生活の流れによって決定されるもの、しばしば急を要するがそれにもかかわらず独自の内的リズムを持つもの、労働よりも感情により結びついた、より内的なものを指しているつもりである。感謝という労働は、贈与の経過の中間項である。それは、本当に欲しいわけでもないものを受け取るときに感じる「義務」とは全く異なるものである。(私たちを変える力を持つ贈り物は、魂の一部を目覚めさせる。しかし、私たちは贈り物と対等に向き合うことができなければ、それを受け取ることはできない。そのため、私たちは贈り物と同じようになるための労苦に身を委ねる。お返しをすることは、感謝の労働の最後の行為であり、それゆえ、元の贈り物を真に受け入れることでもある。靴屋は最後に靴を贈る。断酒会の第1二段階は、受け取ったものを手放す。「若い人に伝える」ために教えようとした人は、受け取ったものを手放す。どの場合も、贈物を持ち、贈るための十分な力を得るために、その人が努力する中間的な期間がある。

(先に述べたように、奉仕のための手数料は感謝の念を断ち切る傾向があることは、これではっきりしたかもしれない。要は、一般的な意味での転換は、前もって決めておくことはできないということだ。私たちは労働の成果を予測することはできないし、本当にそれをやり遂げるかどうかもわからない。感謝の気持ちには借りが必要であり、借りを感じている間だけ、私たちは前進する気になる。恩義を感じなくなったら、やめる。したがって、変化する贈り物を売ることは、関係を偽ることになる。それは、実際には変化が完了するまでは返礼品を作ることができないのに、すでに作ったと暗示するものである。前払いされた料金は、ギフトの重量を一時停止し、変化のエージェントとしてそれを非強制化する。したがって、市場を通じて提供されるセラピーやスピリチュアル・システムは、より高い状態への魅力からではなく、苦痛への嫌悪から、変換に必要なエネルギーを引き出す傾向がある。自分がその中にいない限り、より高い状態のためにお金を払う方法はない。労働が先行していなければならない。私が働いていた病院では、患者に断酒したいかどうかを尋ねるが、それは誰かが病院に1週間入院する余裕があるかどうかを尋ねた後でなければならない。断酒会では、断酒したいかどうかを聞くだけである(笑)。

才能ある人のたとえ話として、『靴屋と小人』は芸術家のたとえ話でもある。才能はあるが、裸で未熟だ。才能は現れたが、まだ未熟である。その先には、完成された才能を発揮する前に、何年もの相互労働が待っている。文学の例で言えば、ジョージ・バーナード・ショーは、作家として頭角を現すまでに、典型的な隠遁と成熟の時期を過ごした。若いショウはビジネスでキャリアを積み、失敗ではなく、成功の脅威を感じていた。「私は自分自身にもかかわらず成功した。そして、ビジネスが、私を価値のない偽者として追い出すのではなく、手放すつもりもなく私にしがみついていることに、狼狽した。20歳の時だ 「1876年3月、私は脱走した」と彼は言う。家族、友人、仕事、そしてアイルランドを離れた。彼は約8年間、不在で過ごし、絶えず書き続けた(5冊の小説が、人生の終盤になってようやく出版され、その際、購入者に読まないようにというショーのメモが添えられていた)。エリック・エリクソンはこうコメントしている。

ショーのような潜在的に創造的な人間は、自己防衛的なモラトリアムの間に自分の作品の個人的な基礎を構築する。その間に彼らはしばしば、社会的に、エロティックに、そして最後には栄養的に自分を飢えさせ、粗雑な雑草を枯らし、自分の内面の庭の成長のための道を作る。雑草が枯れれば、庭も枯れる。しかし、ここぞという時に、自分の才能に合った栄養剤に出会う人もいる。ショウの場合は、もちろん文学であった。

潜在的な才能を実現するためのゆっくりとした労働のために、芸術家はスラム街と図書館の中間にあるボヘミアに引きこもらなければならない。そこは時計によって人生がカウントされない場所であり、才能ある者は、もしその時が来るとしても、自分の才能が世の中で解放され生き残れるだけの力を持つまで無視されると確信することができる場所なのだ。

自分の才能を解放する作業は、古代世界では認められた労働であった。ローマ人は、その人の指導霊を天才と呼んだ。ギリシャでは、それはデーモンと呼ばれていた。例えば、ソクラテスにはデーモンがおり、彼が自分の本性にそぐわないことをしようとすると、デーモンは口を開いたと古代の作家は語っている。人間にはそれぞれイディオス・デーモンという個人的な精神があり、それは育成され発展させることができると考えられていた。ローマの『黄金の驢馬』の作者アプレイウスは、デーモン/天才についての論文を書いているが、その中に、ローマでは誕生日に自分の天才に生贄を捧げる習慣があった、と書いている。誕生日にプレゼントをもらうだけでなく、自分の指導霊に何かを捧げる。このようにして尊敬された天才は、人を「ジェニアル」-性的に強力で、芸術的に創造的で、精神的に豊饒にする-にする。

アプレイウスによれば、このような犠牲によって天才を育てれば、その人は死ぬときにラー、つまり家の守り神になるという。しかし、もし人間が自分の天才を無視したなら、それは死んだときに幼虫やキツネザルになり、生きている人を食い物にする厄介な、落ち着きのないお化けになるのだ。天才やデーモンは、生まれながらにして持っている。それは、私たちの未発達な力の全容を携えている。そして、私たちはそれを受け入れるかどうか、つまり、そのために働くかどうかを選択する。というのも、やはり天才は私たちを必要としているのだ。エルフのように、私たちに贈り物をもたらす精神は、私たちの犠牲によってのみ最終的な自由を見出すことができる。

感謝の念は、人をデーモンへの奉仕に向かわせる。その反対は、正しくはナルシシズムと呼ばれる。ナルシストは、自分の才能が自分自身から来たものだと感じている。自分を誇示するために働くのであって、変化を受けるために働くのではない。誰も自分の才能やデーモンに犠牲を払わない時代は、ナルシシズムの時代である。今世紀に見られる 「天才崇拝」は、古代の崇拝とは何の関係もない。天才を公に崇拝することは、男女を有名人に変え、守護霊との交わりを断ち切る。他人の天才について語るべきでない。これは私的な問題である。有名人は自分の才能で商売をするのであって、才能のために犠牲を払うことはない。そして、その犠牲、返礼がなければ、霊は自由になることができない。ナルシシズムの時代には、文化の中心は、幼虫やレムラー、満たされない天才の化け物で占められているのだ。

最後に、全く別の次元での変容と感謝の例を挙げたいと思う。14世紀のキリスト教神秘主義者、マイスター・エックハルトは、私が人間と精神の間に概説しようとした商業の高い精神的な声明を発表している。もちろん、具体的な内容はまったく異なるが、交換の形態は、靴屋と妖精、ローマ人と天才と同じで、人間側では感謝によって活気づき、贈り物の実現(と自由)によって頂点に達する、エスカレートした交換なのである。エックハルトにとって、すべてのものは神にその存在を負っている。神から人間への最初の贈り物は生命そのものであり、この贈り物に感謝する人は、世俗的なものへの執着を捨て、自分の人生を神の方に向けることでお返しをする。「異質なイメージ」を排除した魂に子が生まれ(あるいは言葉が語られ)る。この贈り物もまた、魂が神の世界に入るという変容の最終段階において、相互に交換することができる。

エックハルトは、「人間が神を自分の中に受け入れることは善であり、この受け入れによって彼は処女となる。しかし、神が彼の中で実を結ぶことは、より良いことだ。エックハルトはここで、彼独特の言葉を発している。彼の神学によれば、「神の努力は、自らを完全に私たちに与えることだ」ということだ。主は、気まぐれでもなく、選択によってもなく、生まれながらにして、自らをこの世に注いでいる。この神秘主義者は言う、「私は彼をほめたたえよう、彼が与えなければならないような性質と本質を持っていることを」

エックハルトが、神が人間の中で実を結ぶことが最善であると言うとき、彼は聖書の一節を解説しており、それをこう訳している。「我らが主イエス・キリストは小さな城に上り、妻である処女に迎えられた」 彼はこの節を象徴的に解釈している。「処女」であることは肉欲的な生活とは関係なく、「あらゆる異質なイメージを排除し、まだなかった時のように空虚な人間」を指している。処女は切り離されており、もはや現世のものをそれ自体やその有用性のために見なさない人である。離俗とは、エックハルトの霊的な旅程の最初の駅である。神は、魂が切り離されているのを見つけると、その中に入っていく。「もし、あなたが空っぽで、裸であることを知りながら、神があなたの中に素晴らしい仕事をせず、輝かしい贈り物もしないとしたら、それは神にとって非常に重大な欠陥である。神が魂の中に自らを注ぐとき、子供が生まれ、この誕生は贈り物に対する感謝の実りである。

もし人間が永遠に処女のままであったなら、決して実を結ぶことはないだろう。実を結ぶためには、必然的に妻にならなければならない。ここでいう 「妻」とは、魂に与えられる最も高貴な名前であり、それはまさに 「処女」よりも高貴なものである。人が神を自らのうちに受け入れることは善であり、この受け入れによって人は処女となる。しかし、神が彼の中で実を結ぶことは、より良いことだ。なぜなら、贈り物が実を結ぶことは、贈り物に対する唯一の感謝だからである。感謝のうちにお返しに出産し、イエスを神の父なる心の中に再び産み落とすとき、霊は妻なのである。

エックハルトにとって、私たちは贈り物を神のもとに戻して産むまで、本当の意味で生きているとは言えない。神から生じたものはすべて、神の方を「見つめ返す」その瞬間にのみ、生命を得る、あるいはその存在を得る。その回路は完成していなければならない。「人は自分を受け入れてくれるものに流れていかなければならない」 これまで読んできた他の物語と同様に、受け取ったものを手放すときに、私たちは生き生きとする。エックハルトの場合は、純粋に霊的な話である。エックハルトは、神に対して物を求めて祈ることはない、物は無であるから、ただ神性に近づくために祈るのだ、と説いている。神への感謝の最終的な結実は、神の中に溺れることだ。

抽象的な神性においては、活動はない。魂は、行為も形も存在しない荒涼とした神性に身を投じ、そこで空虚に融合され、自分自身を失うまで、完全に打ちのめされることはありません:自己として滅び、自分がいなかったとき以上に、物事とは何の関係もない。今、彼女は自己に死んで、神の中で生きている。..。

感謝の労苦は、贈り物が約束する変容を成し遂げる。そして、感謝の果てにあるのは、贈り物やその提供者との類似性だ。贈られた者は、その贈り物と一体となる。エックハルトにとって、魂の中に生まれた子供はそれ自体が神であり、神が授けたものをすべて感謝して返す者は、その贈与の行為によって神の世界に入ることになるのだ。

*1 別れはしばしば贈り物ではなく「切断」の儀式を伴う(例えばヴァン・ゲネップによる離婚に関する考察を参照)。別れの際には別れのプレゼントが贈られるが、スコットランドの物語がよく示すように、そのような別れは物理的な出発を促進するのではなく、むしろそれを乗り越えようとするものである。「私の魂はあなたと共にある」と言う。別れのプレゼントは、精神的な統合のための贈り物なのだ。

*2 贈り物の交換について書いている人は、このときたいてい、ドイツ語のGiftが「毒」を意味することに触れている。しかし、この関係は重要であるというより、偶然のものである。フランスの語源研究者Benvenisteは、「医学的な用法として、(ギリシャ語の)dósisは与える行為を表し、そこから与えられた薬の量、『服用』の意味が発達した。この意味はドイツ語に借用翻訳され、Giftは、大・小語のdósisと同様に、『毒』のven〜enumに代わって使われた・・・」、と書いている。

*3 現代のセラピーで、AAのように教えをギフトとして提示するものはほとんどない。スピリチュアルなアドバイスや心理療法、あるいは「自己啓発」のレッスンには、ほとんどいくらでもお金を払うことができる。私は明らかに偏見を持っているが、そのようなサービスに料金を払うことが不適切だとは思わない。セラピスト、瞑想インストラクター、およびそのような彼らが何をすべきかで動作し、彼らは彼らの維持費を稼ぐために値する。また、交換の精神にもよるが、贈り物が現金の上に置かれることもある。

しかし、AAの例は、手数料がしばしば言われるように、必ずしも取引に必要な部分ではないことを示している。さらに、サイエントロジー教会への最初の「寄付」の最低額が12時間半の「集中講座」で2700ドルであるように、提供される教えが実際には変容につながらないかもしれないことを、料金の大きさが明確に示していることもある。

*4 助っ人が一種の束縛を受けていることは、同じモチーフの他の物語でより明確になっている。巻末の注にいくつかの例が引用されている。

*5 芸術家の生活を心配しなければならない人たちがよく言うように、「『ミニット・ワルツ』を1分以内に弾くことはできない」のである。もっと悪いことに(あるいはもっといいことに)、「The Minute Waltz」は1分以内には書けないのだ。..何?1日、1週間、1年……どんな時間がかかっても。創造的労働のリズムを変えるような技術や時間節約装置はないのだ。労働の価値が交換価値で表される場合、したがって、仕事の技術が進歩するたびに、創造性は自動的に切り下げられる。