コンテンツ

Mind, rationality, and cognition: An interdisciplinary debate

www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5902517/

オンライン版2017年7月25日掲載

概要

この記事では、心、知覚、合理性の本質について、学際的な議論と対話を行っている。認知科学、応用・実験心理学、行動経済学、生物学など、さまざまな分野の学者たちが、Felin, Koenderink, and Krueger (2017)による対象論文の批評や解説を行っている。”Rationality, Perception, and the All-Seeing Eye”, Psychonomic Bulletin & Review. このコメンタリーでは、判断や推論の性質、バイアスとヒューリスティクス、生物と環境の関係、知覚と状況的解釈、経済学における均衡分析、効率的な市場、経験的観察と科学的方法の性質など、合理性と全視的な目の議論に関する多くの批判と問題提起がなされている。議論されたテーマは、合理性に関する文献だけでなく、広く認知科学、心理学、経済学にも影響を与えている。解説の後には、対象論文の著者からの回答が掲載されている。彼らの回答は、3つの中心的な問題を中心に構成されている。(1)手掛かりの問題、(2)質問とは何か、(3)均衡、500ドル札、合理性の公理。

キーワード 合理性、知覚、認知

はじめに

認知科学、心理学、経済学は、合理性への関心において密接に結びついている。合理性、判断、推論に関する多くの概念の基礎となるのは、特定の知覚に関する見解である。例えば、経済学におけるエージェントの全知性に代わるものとして、合理性の限定性に関するハーバート・サイモン(1955, 1956)の先駆的な研究は、このような知覚と視覚の見方に基づいている。その後の心理学や経済学における認知・行動革命、特にカーネマンとトヴェルスキーの研究は、このような知覚の基盤をさらに強調するものとなった(Kahneman, 2003, 2011参照)。サイモンとカーネマンの有界合理性に関する研究は、認知科学や意思決定科学、心理学、コンピュータサイエンス、法律、経済学などに影響を与え、反響を呼んでいる(例えば、Camerer, 1998, 1999; Conlisk, 1996; Evans, 2008; Gershman, Horvitz, & Tenenbaum, 2015; Hills et al, 2015; Jolls, Sunstein, & Thaler,1998; Jones,1999; Korobkin,2015; Luan, Schooler, & Gigerenzer,2014; Payne, Bettman, & Johnson,1992; Puranam, Stieglitz, Osman, & Pillutla,2015; Simon,1980, 1990; Todd & Gigerenzer,2003; Williamson,1985)。

Felin, Koenderink, and Krueger (2017; 以下、「Felinら」)は、エージェントの全知性の仮定に疑問を投げかけてきたこの研究の多くが、理論的に問題があり、経験的にも欠陥のある合理性と知覚の概念、彼らが「すべてを見通す目」と呼ぶものの上に構築されていると主張している。フェリンらは、身近な視覚課題や実験を例にとり、この「すべてを見通す目」を仮定することが、合理性だけでなく、人間の性質や心についても誤った解釈をもたらしていることを示している。フェリンらは、生物学、心理学、視覚科学を駆使して、知覚に関する別の見解を提案している。また、知覚と合理性の両方の多様な性質に注目することで、今後の方向性を議論している。

本論文では、Felinらの対象論文に対するコメンタリーを掲載している。コメンタリーは、認知科学、心理学、行動経済学、生物学、生理学など、さまざまな分野の研究者によって書かれている。判断や推論の本質、バイアスとヒューリスティクス、生物と環境の関係、知覚と状況解釈、経済学における均衡分析、効率的な市場、経験的観察と科学的方法の本質などの問題が提起されている。各コメンテーターは、合理性と全知全能論の中心的な側面について議論し、批判し、論じている。各コメンタリーのトーンは、厳しく批判的なものから、褒めたり支持したりするものまで様々である。全体的には、合理性、知覚、認知の文学の最前線にある多くの重要な問題と仮定を吟味する討論と見なすことができる。

背景として、コメンテーターは合理性、推論、認知に関連する様々な分野で先駆的な仕事をしている。例えば、Nick ChaterとMike Oaksford(2006)は、ベイズ合理性の理解に大きく貢献し、最近では推論と心的表現の理解にも貢献している(Chater & Oaksford, 2013)。Kenrick and Funder, (1988) は、心理学における人物-状況の議論に中心的に貢献し、最近では状況的解釈と知覚のモデルを開発している(Funder, 2016; Rauthmann et al., 2014)。Gerd Gigerenzerは、認知バイアスに関する既存の理解に疑問を投げかけたヒューリスティクス文献の創始者である(Gigerenzer, Todd, & the ABC Group, 1999)。これに関連して、生態学的合理性のモデルも開拓している(例えば、Goldstein & Gigerenzer, 2002; Todd & Gigerenzer, 2012)。Denis Noble(2008年)の研究は、エピジェネティクス、進化・発達生物学、生理学に焦点を当てており、最近では生物学的相対主義の考え方にも注目している(Noble, 2016)。Keith Stanovichの研究は、合理性と心のデュアルプロセスモデル(例えば、Evans & Stanovich, 2013)と推論の個人差(Stanovich, 1999)に焦点を当てており、最近では、人間の合理性と推論をテストするためのいわゆる「合理性指数」を開発している(Stanovich, West, & Toplak, 2016)。バリー・シュワルツ(2004)は、意思決定について幅広く執筆しており、最近では合理性の本質について問いかけている(Schwartz, 2015)。最後に、ピーター・トッドは、ギゲレンツァーとともにヒューリスティクスと適応的または生態的合理性に関する先駆的な研究を行い、合理性と探索の一般的なモデルを開発している(例えば、Hills et al., 2015; Todd & Brighton, 2016; Todd & Gigerenzer, 2012)。

合理性・認知・心に関する文学は、知覚に関連した問題や仮定が盛り込まれている唯一のものではなく、他の科学分野も同様であることは言うまでもない。実際、GigerenzerとSeltenが指摘しているように、「合理性のビジョンは分野の境界を無視する」(2001, p.1)のである。例えば、意識の理論や心の哲学は、必然的に特定の知覚の見方に固定されるし(例えば、Block, 2014; Chalmers, 1996; Feyerabend, 1975; Noë, 2004)、合理性と知覚の理論(Siegel, 2017)や美学と芸術の理論(Grootenboer, 2013; Hyman, 2006)も同様である。また、経済学の均衡モデルでは、知覚や観察に関する全視的な仮定が容易に見られる(Frank & Bernanke, 2003; Frydman & Phelps, 2001; Muth, 1961)。結局のところ、理論は知覚的または観察的な手段を用いて経験的に検証され、観察や証拠収集のために様々な科学的ツールや知覚を高める手段が用いられるのである。したがって、この議論は、現実主義、客観主義、理想主義、相対主義など、科学哲学におけるさまざまな「-主義」との間に必然的な余韻とつながりを持っている(Dreyfus & Taylor, 2015; Haack, 2011; Van Fraassen, 2008)。

我々は、この議論が、合理性、心、判断認知などに関連する知覚の本質について、学際的な認識と議論に貢献することを願っている。7つのコメンタリーは、それぞれ本論文のサブセクションの役割を果たしている。各コメンタリーの内容は以下の通りである(筆頭著者のアルファベット順)。その後、対象論文の著者がコメンタリーで提起された中心的な問題に回答している。

機能的説明と均衡的説明。認知科学と社会科学における合理性の2つの役割

ニック・チェイター、マイク・オークスフォード

Felin, Koenderink, and Krueger (2017)は、知覚、判断と意思決定、そして経済学の合理的説明に隠された仮定のいくつかについて、幅広い検討を行っている。この解説では、生物科学や社会科学を問わず、研究者が合理的な説明を求めるのは正しいことであり、そのような説明の有用性は、Felinらが仮定するような「すべてを見通す目」の仮定に依存する必要はないと主張している。特に彼らの論文では、合理的な説明を、信念、選好、行動の間の一貫性関係に依存する平衡的な説明(経済学で一般的な説明スタイル)と、外部で定義された情報処理問題を最適化する機能的な説明(知覚の説明で一般的)の2種類に区別している。Felinらの「すべてを見通す目」に関する懸念は、後者のカテゴリーにのみ当てはまる。しかし、我々は、このような懸念があるにもかかわらず、このような説明は極めて重要であり、生物学ではどこにでもある機能的説明と同様に問題がないと主張する。

思考や行動の合理的な説明は、我々がお互いの行動を常識的に理解する上で中心的なものであり(Bratman, 1987; Fodor, 1987)、経済学や社会科学における説明の基本であり(Binmore, 2008)、認知の情報処理的な説明を支えている(Anderson, 1990, 1991; Anderson & Schooler, 1991; Oaksford & Chater, 1998, 2007; Tenenbaum, Griffiths, & Kemp, 2006; Tenenbaum, Kemp, Griffiths, & Goodman, 2011)。フェリンらは、多くの合理的説明の根底にある重要な隠れた前提を明らかにしており、特に知覚と判断・意思決定の領域に焦点を当てている。彼らは、「認知科学と社会科学には、『すべてを見通す目』を特徴とする、広まっているが問題のあるメタ前提がある」と主張している。(Felin et al., p. 1)。

この考え方の本質は、物理的世界や社会的世界の関連する側面について、客観的で絶対的な「どこからも見えない景色」(Nagel, 1989)が存在するという仮定であり、理論家はこのアルキメデス的な立場を採用して、観察された思考や行動に対する解説や批判を行わなければならないということだと考える。特に、Felinらは、人間の意思決定や知覚の合理的モデルを支持する人も支持しない人も、「合理的に正しい」パフォーマンスはこの種の客観的な立場から判断できると暗黙のうちに想定していると指摘している。

人間の合理性が半分しかないものなのか、半分もないものなのかについては、理論家の間でも意見が分かれている。社会科学の合理的選択論者やベイズ型知覚・認知モデルの提唱者は、人間の思考や行動が合理的な基準にうまく合致している場合を重視する。一方、人間の推論、判断、意思決定の研究や行動経済学など、合理性の限界に主眼を置いている人たちは、人間の行動を測定して問題があると判断する外部基準として、この推定された客観的な立場を用いる。フェリンらは、客観的な「すべてを見通す目」は蜃気楼のようなものかもしれず、その結果、合理性と社会科学に関する議論は大幅に見直される必要があると主張している。

この解説では、合理的な説明は、「すべてを見通す目」の存在という隠れた仮定に頼る必要はなく、通常はそうではないことを主張する。我々の議論は4つのステップで構成されている。まず、「機能的説明と均衡的説明」のセクションでは、2つの非常に異なる説明のスタイルを区別している。第二に、「機能的説明と均衡的説明における合理性」では、この二つの全く異なる説明のスタイルにおいて、合理性がどのような役割を果たすかを説明する。第3に、「合理的説明における全視的な眼」では、Felinらの批判的な議論は、合理的な機能的説明(視覚研究で普及している)にのみ適用され、合理的な平衡的説明(判断や意思決定の分野で普及している)には適用されないことを論じる。第4に、『合理的機能説明の範囲と限界』では、フェリンらが合理的機能説明の適用において(例えば、知覚の合理的モデルに用いられるような)潜在的に強い前提を指摘しているのは正しいが、それにもかかわらず、そのような説明の範囲は非常に大きいことを論じている。実際、生物学における従来の機能的説明と同様に、認知プロセスの合理的機能的説明には大きな説明力がある。

機能的説明と平衡的説明の比較tpb

生物科学の多くの側面における説明は、典型的な機能的説明である(Tinbergen, 1963)。心臓には血液を送り出す機能があり、動脈や静脈には酸素や栄養分を体内に効率よく拡散させる機能があり、肺には酸素と二酸化炭素を効率よく交換する機能がある。機能の説明は、ミクロの世界にも及ぶ。細胞壁には安定した化学的環境を維持する機能があり、神経軸索のミエリン鞘には脱分極による電気パルスの消滅を防ぐ機能があり、シナプスには神経細胞同士を結びつける役割があり、それは経験によって調整可能である、などなど。このような機能的な説明は、いずれも部分的なものである。ほとんどの分野の説明と同様に、機能的な説明は、ニュアンスを変えて洗練されたものにすることができる。例えば、複数の機能が競合している場合や、個体発生や系統発生、物理学や化学の制約を考慮することができる。生物学は徹頭徹尾機能的である。生物学的システムの各要素は、少なくとも部分的には、それが構成要素となっているより大きなシステムの正常な作動に寄与していると理解されている。

一方、ミクロ経済学の説明は、機能ではなく均衡に焦点を当てている。価格は、供給と需要が釣り合うように設定される。同様に、企業は、土地、機械、労働力などに資源を配分し、これらのさまざまな生産要素に費やす1ドルの追加分の限界効用が正確に均衡するようにすると考えられている(例えば、Kreps, 1990)。同じように、ファイナンス理論では、株式や債券の価格は、リスクとリターンのバランスを反映していると考えられている(Sharpe, 1964)。これらのケースでは、買い手と売り手の間の取引、異なるカテゴリー間の消費者支出、生産要素間の企業投資、株式市場全体の価格など、1つのシステムの各部分を均衡に導くことに焦点が当てられている。

機能的な説明と均衡的な説明は大きく異なる。機能的説明では、研究対象のシステムをより大きなシステムの中での役割を持っていると考え、その役割をうまく果たす度合いを参照して研究対象のシステムの特性を説明する。例えば、心臓は血液を全身に送り出すという重要な役割を担っており、循環器系はそれ自体、呼吸や消化のプロセスにも関与していると考えられている。自然淘汰の観点からすると、機能的説明の連鎖は、包括的な適合性を最大化するという「包括的な」目標、つまり、個体、より正確には個体を構成する遺伝子の繁殖率を最大化するという機能に基づいていると言えるであろう(Dawkins, 1976; Hamilton, 1964)。重要なことは、機能によってシステムを説明するためには、システムの外から定義できる基準にシステムを合わせる必要があるということである。

一方、平衡状態の説明では、システムが外部で定義された機能をどの程度果たしているかではなく、システム内の構成要素のバランスを取ることに焦点を当てる。外部からの「成功」ではなく、内部の「バランス」や「一貫性」が注目されるのである。しばしば、システムが平衡状態に近いと想定される場合、関心のある問題は、平衡状態が、システムが時間の経過とともに変化する方向を予測するのにどの程度役立つかということである。例えば、経済学における均衡の説明は、原油、石油、ディーゼルなどのエネルギー源の価格と、石油会社や自動車メーカーなどの評価とを間接的に結びつけている。したがって、原油の供給や将来の入手可能性にショックがあり、その結果として原油価格が急騰した場合、価格システムはこのショックを経済全体に伝達し、新たな平衡状態で価格を設定すると想定される。

機能的・均衡的説明における合理性

Felinらの議論で重要なのは、合理的な説明には機能的な形と均衡的な形があるということである。合理的な機能的説明とは、対象となる機能が、消化や呼吸のような物理的・化学的プロセスではなく、算術計算、会話の理解、感覚入力の解釈、運動システムの制御などの情報処理機能である場合に生じるものである。このような説明では、理論家が外部の立場に立ち、理論家がエージェントが直面していると考える問題(目標、環境、そしておそらく認知的限界)に対処する「理想的な」合理的モデルを作成する(Anderson, 1990, 1991)。理想的なモデルの予測が、観察された行動とある程度一致することを期待しているのである。外側からの視点は、行動生態学(Krebs & Davies, 1978)、Marr(1982)の計算機レベルの説明、記憶・分類・推論の合理的モデル(Anderson, 1990, 1991、Oaksford & Chater, 1994, 1998、Tenenbaum & Griffiths, 2001)、知覚の「理想的な観察者」モデル(e.g. Geisler, 2011, Yuille, 2011)などに例示されている。Geisler, 2011; Yuille & Kersten, 2006); 知覚と運動制御のベイズ理論(Körding, & Wolpert, 2006; Yuille & Kersten, 2006); 言語処理や習得における理想モデル(Chater & Manning, 2006; Pinker, 1979; Vitányi & Chater, 2017)などがある。合理的機能説明では、システムの外側から特徴付けられる、よく定義された情報処理タスクが実行されることになり、合理的機能モデルはそのタスクを実行するための最適なソリューションを提供する。

機能的説明と同様に、合理的機能的説明は、外部で定義された機能に関して、生物全体が完全に最適であることや最適に近いことを要求しないことに注意してほしい。実際、機能説明には、大局的な最適化ではなく、局所的な最適化が含まれるのが一般的である。目の光学系は、水晶体、角膜、網膜の構造を少しでも変えると、光学系が良くなるのではなく、悪くなる可能性が高いという意味で、局所的にはかなり最適化されているように見えるが、脊椎動物の目が全体として考えると、何らかの形で「理想的な」光学系であることを示唆するものではない。同様に、動物の採餌を合理的に機能的に説明する場合、採餌パターンの局所的な変化(例えば、「パッチ」を頻繁に切り替えたり、減らしたりすること)が有利にならないと仮定するのが一般的であるが、エージェントがある意味で理想的な採餌方法を達成したということを暗示するものではない。

Felinらのすべてを見通す目は、ある程度、機能的合理性の説明に関係しているように思える。後述するように、Felinらが、意味のある「客観的」目標が最適化されたり、世界の「真の」説明が抽出されたりしない知覚や認知の多くの側面があると指摘しているのは正しいであろう。

しかし、フェリンらの「すべてを見通す目」に対する懸念は、合理的な平衡説明には当てはまらない。平衡的説明では、理論家は研究対象の認知システムの外に立とうとはしない。均衡説明では、エージェントが直面している問題の性質を分析の出発点とするのではなく、エージェントの信念、選好、行動を理論的な出発点とし、合理的な原理を用いてこれらを織り交ぜて首尾一貫した全体像を作り出そうとする。市場の均衡説明としてのミクロ経済学的説明の類似性は、個人の行動の均衡説明としての合理的選択理論である(例えば、Becker, 1976)。合理的選択は経済学における個人行動の標準モデルであり、判断と意思決定(Kahneman & Tversky, 1984など)や行動経済学(Camerer, Loewenstein, & Rabin, 2011など)の文学では、この均衡型の説明が注目されている。

例えば、現代の経済理論における効用の概念を考えてみよう。現代の経済学における効用の概念は、初期の経済思想のように効用を外部で測定可能な財や目的に対応するものと考えるのではなく(Cooter & Rappoport, 1984)、単にエージェントの選好をコンパクトで首尾一貫した形に整理することを目的としている。例えば、紅茶よりもコーヒー、ミルクよりも紅茶、ミルクよりもコーヒーという嗜好は、コーヒー、紅茶、ミルクにそれぞれ3、2、1という効用を割り当て、より高い効用を持つ飲み物を嗜好するという提案で捉えることができる。このような効用関数を定義するためには、選好の構造に関するかなり穏やかな制約(例えば、最も重要なのは完全性と推移性)がある。

重要なことは、効用の考え方は、外部で定義された関数に従ったパフォーマンスには全く関係がないということである。このような一貫性のある選好を持つことには十分な理由があり、したがって効用の尺度を定義することができる。例えば、あるエージェントの選好が非集約的で(例えば、コーヒーと紅茶、紅茶とミルク、ミルクとコーヒーを好む)、効用で表すことができない場合、そのエージェントはいわゆる「マネーポンプ」になってしまう。エージェントがコーヒーから始めたとする。巧妙な取引相手は、少額の手数料でコーヒーをミルクに交換し、さらに少額の手数料でミルクをお茶に交換し、最後に少額の手数料でお茶をコーヒーに戻すことを提案することができる。これで、エージェントは最初のスタート地点に戻ったことになるが、何の目的もなく料金を支払ったことになる。エージェントが問題のある嗜好を変更しない限り,エージェントの資源が尽きるまで,このようなことが無限に繰り返されることになる(ただし,Cubitt & Sugden, 2001を参照).つまり、外部で定義されたタスクがない場合でも、内在的な選好は何らかの合理性を侵害していると考えられる。

エージェントの領域を不確実なオプション(例えば、ティースプーンが下向きに落ちたらお茶、そうでなければコーヒー)を取引できるように広げると、同様に穏やかな条件(完全性、推移性、独立性と連続性に関するより技術的な仮定)のもとで、エージェントに効用(お茶、コーヒーなど)と確率(例えば、ティースプーンを信じる度合い)を割り当てることができる。これらの効用と確率にしたがって,ある不確実な選択肢が他の選択肢よりも高い期待効用を持つ場合に優先されるようになっている。そして、エージェントが確率論に反する行為をすると、その大小に関わらず(例えば、接続の誤謬(Tversky & Kahneman, 1983)など)、エージェントはお金で釣られてしまうことがわかった。具体的には、エージェントは、それぞれが公平であると信じているが、まとめて損をすることが保証されているギャンブルのセットを提供されることがある(これは「ダッチブック」として知られている)。ここでも合理性とは、エージェント内の一貫性の問題である。ここでは、エージェントの信念の度合い、効用、行動(つまり、ある選択肢を選ぶか別の選択肢を選ぶか)を結びつけることである。判断・意思決定や行動経済学の分野では、確率論、決定論、ゲーム理論、論理学などの抽象的な一貫性の理論に基づいて人間の行動を判断する基準として、この平衡的な合理性の概念が問題になっている(Chater & Oaksford, 2012など)。

合理的説明における「すべてを見通す目」

Felinらは、合理的な説明の背景にある隠れた前提条件について、視覚の文脈で議論を展開し、経済的な意思決定における合理性の議論へと発展させている。しかし、我々は、説明のスタイルと合理性の役割はそれぞれのケースで非常に異なっており、これが決定的に、ある領域から他の領域への外挿を妨げていることを示唆している。フェリンらの懸念は、簡単に言えば、知覚の機能が、感覚データから客観的に記述された「外界」を「再構築」することだと考えるのは間違いだということである。知覚経験の多くの側面(例えば、色、明るさ、そして我々が主張したいのは、言語的なラベルが存在する日常の常識的なカテゴリーのほとんど)は、Hoffman (2009)の強力な例えを借りれば、コンピュータのデスクトップ上のアイテムの色、形、レイアウトがシリコンチップの客観的な内部状態に対応しているのと同様に、外界の性質に対応していないというのが彼らの正しい指摘である。

しかし、システムの内部要素の一貫性に純粋に依存する合理的平衡説明を理解するためには、外部世界のそのような特徴付けは必要ない。例えば、ファイナンス理論の合理的原理は、価格に一貫性の制約を課しているが、価格と外界との間に特別な関係を要求しているわけではない。例えば、激変する隕石の衝突のような外因性の「ショック」が迫っていることを市場参加者が誰も知らない場合、市場全体が大幅に割高になってしまう可能性がある。もちろん、天文学者がその可能性があると宣言すれば、株式市場はパニックに陥り、長期的な収益源を前提とした株式評価と、文明の持つ明らかに短期的な時間軸との間に不均衡が生じ、市場は崩壊するだろう。しかし、重要なのは天文学者や投資家の信念であって、実際の外界の状況ではない(つまり、流星衝突が誤報であってもパニックは同じように起こる)。

判断や意思決定における合理的な説明は、ファイナンス理論やミクロ経済学と同じように機能する。例えば、接続詞の誤謬は、信念の度合いの間の支離滅裂さを露呈します(つまり、ある人がA&BはAだけよりも厳密に可能性が高いと信じているということである)。しかし、命題AとBが参照している外部の現実は関係ない。確率論、決定論、ゲーム理論、数理論理学などの数学的な合理性の理論の本質は、純粋に構造的な性質を持つ信念、嗜好、行動の間の支離滅裂さを記述することである。内部の一貫性(または非一貫性)の問題は、外部の現実とは全く無関係である。したがって、フェリンらの「すべてを見通す目」に関する懸念は生じない。

機能的説明の範囲と限界

機能的説明は、合理性を伴うか否かにかかわらず、ある大きなシステムの中でのシステムの機能を理解することを目的としており、したがって、理論家はその大きなシステムの性質を特徴づけることができる必要がある。ここで、Felinらの懸念が噛み合う可能性がある。外部の大きなシステムを常に特徴づけることができるであろうか?また、研究対象のシステムとは独立して特徴づけられるのであろうか?

これらが深い問題であることには同意する。しかし、これらの問題は、合理的な機能説明(理想的な観察者モデル、ベイズの知覚モデル、Marrの計算機レベルの説明など)に特有のものではなく、どのような形の機能説明でも生じるものである。このように、心臓がポンプとして機能していると考えるには、循環系の他の要素を説明する必要がある。また、ある生物学的構造物が(単なる柔軟なチューブのネットワークではなく)動脈や静脈で構成されていると考えても、心臓との関連性を考慮しなければ意味がない。同様に、鳥の求愛行動は、交尾の確率を高めるという機能を持っているが、その行動は、外部の客観的な現実を形作るのではなく、交尾相手となる人がその行動を解釈することで機能する。もっと広く言えば、ある種の行動はそのニッチでうまく機能するようにうまく適応しているかもしれないが、そのニッチは必ずしも種自体から完全に独立した存在ではないかもしれない。

このような深い問題があるにもかかわらず、実際には、生物学における機能的説明は、 生物科学全体で非常に大きな価値を持っている。心臓をポンプと見なしたり、求愛行動を配偶者探しに駆り立てられていると見なしたりすることは、非常に生産的であり、必須であるとさえ言える。また、立体視や運動時の構造を、世界の3次元的なレイアウトを回復することを目的としたメカニズムと見なしたり、記憶を、現在の状況で役に立ちそうな情報に優先順位をつけることに適応したものと見なしたりすることは、例えば、水晶体の形や角膜の透明度に関する従来の機能的説明と比べて、何の問題もない(あるいは少ない)ように思われる。

結論

Felinらは、認知科学や社会科学における合理的説明の適用について、重要な問題を提起している。我々は、合理性は、機能的説明(Felinらの懸念が潜在的に適用される場合)と平衡的説明(そうでない場合)という2つの非常に異なる説明のスタイルで役割を果たしていると主張する。Felinらの懸念が適用され、理論家が研究対象の知覚や認知のプロセスのために「環境」や「課題」の外部的な特徴付けを提供する必要がある場合でも、機能的説明はしばしば実行可能で価値がある。

著者コメント N.C.はERC Grant 295917-RATIONALITY,ESRC Network for Integrated Behavioural Science [Grant No. ES/K002201/1],Leverhulme Trust [Grant No. RP2012-V-022],Research Councils UK Grant EP/K039830/1の支援を受けた。

あなたは誰を信じますか?コメント

デイビッド・ファンダー

あなたは誰を信じようとしていますか?私ですか、それともあなたの嘘つきの目ですか?

-匿名

Felinら(2017)が効果的に使った視覚的な比喩に加えて聴覚的な比喩を使わせてもらえば、「multistable rationality」という言葉は、私の耳には、最近アメリカの政治的言説で広まった「alternative facts」という言葉に不穏に似ているように聞こえる。そして、オルタナティブ・ファクトの考えを真面目に受け止めると破滅に至るのと同様に、マルチスタブル・ラショナリティの考えもそうなるのではないかと危惧している。

この記事には多くの点で賛成である。特に、人間の判断に大きな欠陥があるとする根拠として、非現実的で間違った合理性の基準が用いられていることに疑問を投げかけている。また、人間の判断が、疑わしい基準だけでなく、完璧な基準に対して評価されることが多いという点についても、この記事は非常に正しいと思う。エラーとバイアスの伝統に基づいた研究では、採用された規範モデルからの逸脱は、判断に欠陥があることの証拠とされるのは当然のことである。仮に、正しい判断や合理的な判断の基準が常に正当なものであったとしても、判断ミスに関する膨大な文献から得られるニュースは、「人は完璧ではない」ということに集約される。これがニュースなのか?もっと有益なのは、人々が物事を正しく判断するときに、どのように判断するかを研究することかもしれない(Funder, 1995, 1999; Felin et al.注18参照)。

しかし、この記事は、現実を見る方法としての視覚的メタファーを批判するには行き過ぎている。記事中の最も鮮明な例には説得力がなかった。ゴリラのスーツを着た人が、バスケットボールのパスを数えている人のそばを歩いても気づかれないとき、それは集中した注意の面白いデモンストレーションである。著者が述べているように、これは人々が盲目であることや愚かであることを示唆するものではない。しかし、この状況における現実が視覚的に識別できないことを示すものでもない。ゴリラを見ている人はパスを数え間違えてしまうかもしれないし、パスを数えている人はゴリラを見落としてしまうかもしれない。しかし、独立した観察者は、原理的には両方を見ることができるし、少なくとも片方を見てからもう片方を見ることができ、現実をより完全に把握することができる。幸いなことに、我々は自分の周りで起こっていることをすべて知る必要はないし、これからもないであろう。しかし、それは可能である。実際、記事の中で、ゴリラの盲目の状況に対する別の見解を指摘している段落は、そうでなければ書くことができなかったであろう。

我々が見ているのは電磁スペクトルのごく一部であり、我々が種として進化したのは生存と繁殖のためであって、現実を正確に表現するためではないということは認める。しかし、これらの目的は両立するものであり、おそらく相互に必要なものでもある。深遠な哲学や量子論はさておき、人間が観察可能な環境の一部は、人間の目的のために十分な現実の定義であると言えるであろう。

そうではないと結論づけることは、科学の基礎そのものを損なうことになる。多くの人が指摘しているように、科学とは、真実に限りなく近づくように設計されたゲームのようなものであり、同時に、そこに到達することができないことも認識している。しかし、真実が存在しないのであれば、真実に近づくことに意味はない。

ゴードン・オールポート(1958年)は、心理学者の中には、性格特性を、実際には存在せず、観察者の心の中にある考えに過ぎない、仮説的な構成要素と考えたがる人がいることを指摘した。オールポートは、性格特性は直接見ることができず(これも視覚的な比喩です)、自己申告や行動観察などの間接的な指標から暗示されるだけであることから、このような考え方にも一定のメリットがあることを認めた。しかし、オールポートは天文学とのアナロジーを提案した。夜空の小さな光も、レンズに映る像も、電波望遠鏡で検出されるパルスも、せいぜいそこにあると思われる星や銀河の極めて間接的な指標に過ぎない。しかし、もし、そのような現実性の前提を取り払い、星や銀河は天文学者の頭の中にある仮想的な構築物に過ぎないとしたら、天文学は、宇宙の中身を研究する学問ではなく、天文学者がどのように考えているかを研究する学問になってしまう。確かに、天文学者の考えを研究するのは面白いかもしれない。しかし、宇宙の本当の姿を知ろうとしなくなるのは悲しいことである。同じように、オールポートは、人の認識だけではなく、個性について学ぼうとする心理学を訴えた。

私は多元的合理性についても同じように考えている。現実や合理性の定義について議論するのは構いないが、議論のゴールは、たとえゴールが達成されなくても、どれが正しいかを決めることであってほしいのである。私自身の研究では、私が「状況コンストラルモデル」と呼んでいるものは、現実に対する個人の解釈がその人の行動の決定的な決定要因であることを明らかにしている(Funder, 2016)。この解釈は、個人の性格や認知特性(個人差)と、現実そのものの共同機能である。このモデルでは、代替的な解釈を分析の中心に置きながらも、現実にも重要な役割を与えている。

現実とは何か?これは、哲学において最も古く、最も深く、最も解決されていない問題である。この問いに対する一般的な答えは「諦める」ことである。文化人類学者は、文化を相互に比較することを避けている。脱構築主義の文芸評論家は、テキストには固有の意味はなく、無限に等しく有効な解釈があるだけだと主張する。人間の判断に関する心理学的研究も同じ罠に陥るのであろうか?私はそれが罠であると信じている。現実を知ることは難しく、真実を知っていると確信することはできない。しかし、真実を求めようとする試みを放棄することは、解決策ではなく、降伏であり、代替的な事実が支配する世界に我々を引きずり込むことになる。

視覚的錯覚と生態学的合理性

ゲルト・ギゲレンツァー

ヘルムホルツによれば、錯視は、限られたあいまいな情報から無意識のうちに知的な推論を行うという、視覚システムの巧妙さを示しているという。錯覚は、人間の脳が成し遂げる驚くべき能力を解明するのに役立つ。対照的に、行動経済学者や一部の心理学者は、心がシステム的に合理性を欠いているという主張を裏付けるために、視覚的な錯覚を提示している。数百万年の進化を経ても視覚システムが一貫してエラーを起こし続けるのであれば、人間の判断やビジネス上の意思決定に何が期待できるのであろうか?トヴェルスキーとカーネマン(1974年)は、人は視覚的な錯覚に似た深刻な判断ミスを犯すと主張し、これを後に認知的錯覚と名付けた。今日、行動経済学の本の中で、視覚システムの工夫を非合理性と勘違いして、認知的錯覚を説明するために視覚的錯覚に言及しない本は珍しい。例えば、『Phishing for Phools』の中で、AkerlofとShiller(2015)は、「心理的なphools」には2つのタイプがあると教えてくれている。「1つは、感情が常識を覆すケース。もう1つは、目の錯覚のような認知バイアスによって、現実を誤って解釈してしまうケースです」(p. xi)。目の錯覚が持続的であることから、認知的な錯覚も同様に持続的であり、持続的な修正は期待できないという主張である。このような観点から、視覚的錯覚は、ナッジングとして知られる政府のパターナリズムを正当化する理由となった(Thaler & Sunstein, 2008)。

なぜ視覚が突然、頑固な非合理性の原型と勘違いされたのであろうか?Felin, Koenderink, and Krueger (2017) は、この研究における特定の前提を指摘しており、それを彼らは「すべてを見通す目」と呼んでいる。研究者には全知全能の才能があり、常に世界の正しい状態や研究されたテキスト問題の正しい答えを見ることができるという前提である。ミュラー・リヤー錯視では、線の物理的な長さが正しい状態であると仮定している。「判断の誤りの存在は、人々の反応を、確立された事実(例えば、2本の線の長さが等しい)や、算術、論理、統計の受け入れられたルールと比較することによって示される」(Kahneman & Tversky, 1982, p.123)。フェリンらは、知覚的判断の基準となる「事実」とは何かについてのこの狭い理解を批判し、結果として、このような仮定が知覚の機能そのものを見落としていることを指摘している。それは、網膜上(または図面上)に与えられた情報を超えること、つまり2次元の絵から3次元を推測することである。測定された次元を統計的なルールと同一視することは、第2の仮定、すなわち、確率や統計を伴う問題の正しい答え(いわゆる「受け入れられた」ルール)に関する研究者の全知性を主張することになる。Felinらの批判は、Helmholtzや現在の知覚に関する研究(Gigerenzer, 1991, 2005など)から一歩後退した「事実-判断」分析であることに同意する。しかし、彼らは、生態学的合理性の研究においても、全知全能の仮定を前提としていると考えているようである(Todd, Gigerenzer, & the ABC Research Group, 2012)。生態学的合理性は、「知覚は、時間の経過とともに、偏ったものではなく、事実に即したものになる。生物はその真の客観的な性質を学ぶ」(p.2)と書いている。生態学的合理性とは何かを明らかにする機会となるので、このような誤解を明らかにしてくれたことに感謝している。生態学的合理性とは何かを明らかにする機会となるからである。この誤解を解くために、具体的な視覚の錯覚について簡単に説明する。

見ることは推論すること

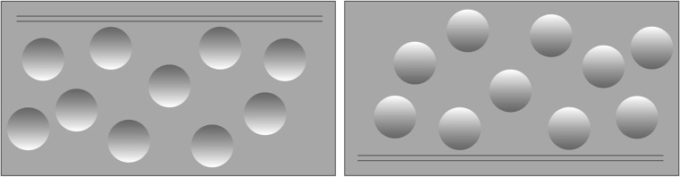

図1を考えてみよう。左側には、凹んでいるように見える、つまり、空洞のように表面に出ているドットがある。右側にもドットがあるが、これは凸に見える。つまり、卵のように表面から飛び出している。今度は、ページを逆さまにしてみよう。空洞が卵に、卵が空洞になる。この印象的な現象は、人間の脳の働きを理解する鍵となります(Kleffner & Ramachandran, 1992)。

図1

視覚的錯覚は、環境についての仮定に基づく無意識の推論を示している。左側のドットは内側に湾曲して(凹)、右側のドットは外側に湾曲して(凸)見える。ページをめくると、凹のドットが飛び出して、凸のドットが飛び込んでくる(Kleffner & Ramachandran, 1992に基づく)

脳は、外界を確実に知ることはできず、知的な推論をすることしかできない。今回のケースでは、2次元の網膜画像から3次元の物体を構築するという不可能な課題に直面している。どうすればいいのであろうか?脳は、世界に関する3つの仮定に基づいて、知的推論の連鎖を用いて外界を推論する。

- 生態学的公理1:世界は3次元である。

- 生態学的公理2:光は上から来る。

- 生態的公理3:光の源は1つだけである。

これらの仮定を生態学的公理と呼ぶのは、決定論の論理的公理とは異なり、これらの記述には内容があり、世界の生態学的構造に基づいているからである。この3つの生態学的公理は、人類と哺乳類の歴史に特徴的なものである。我々は空間を南から北、西から東、そして上から下へと、つまり3次元で移動することができる。また、哺乳類の歴史のほとんどにおいて、光は太陽または月という単一の光源からもたらされていた。現在でも、部屋の中では主に上からの光が使われているし、車を運転しているときに他の車のヘッドライトのように水平方向からの光や、複数の角度からの光に惑わされることもある。

この3つの公理によって、3次元を推論することができる。しかし、この推論は純粋に論理的なものではなく、環境の構造を利用した単純なルールであるヒューリスティックを用いた生態学的なものである。3次元の物体に光が当たると、その光が影を作る。我々の脳は、この関係を利用して、影の位置から3次元を推測する。

影のヒューリスティック:ドットの上部に影がある場合、ドットは表面に後退し、下部に影がある場合、ドットは表面から突出していることになる。

ここで、図1をもう一度考えてみよう。左側では、球体の上部が暗くなっているので、球体が空洞になっているように見える。右側は、下の部分が暗くなっているので、球体がこちらに向かって飛び出しているのがわかる。濃淡の位置で十分に推察できる。ここで、ヒューリスティックのif句に含まれる2つの概念、「影」と「上部」についてもう少し詳しく見てみよう。脳は、暗い部分が影であることを確実に知ることができないため、別の知的な推論を行う必要がある。ここでも手掛かりを使う。決定的な手がかりは、暗い部分と明るい部分の境界の曖昧さのようである。影は曖昧なものである。この説明を実験的に検証するには、ファジーな輪郭をきれいな白黒の輪郭に置き換えることである。曖昧さがなくなると、脳は黒色を影と解釈しなくなり、影ヒューリスティックのif句が有効でなくなります(Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 2008)。同じように、脳が「上部」の意味をどのように推論しているかを調べることができる。上」は地面(重力)に対するものなのか、それとも頭の位置に対するものなのか。実験によると、脳は重力ではなく前庭系を使って頭の位置から「上」を推測している。耳石という耳の中にある小さな石の位置に導かれて、体のバランスの中心である前庭系からの信号が視覚中枢に伝わり、世界の心象を修正します(世界が直立して見えるように)。

要約すると、点が凹んで見えるか凸に見えるかは、3つの生態学的公理とシェードヒューリスティックに基づいているようである。これらの推論は、前庭システム(「上」がどこにあるかを推論する)と輪郭検出システム(影があることを推論する)を呼び出す。この例は、ヒューリスティックが、進化した脳の中核的な能力を利用していることを示している。

生態学的合理性

これまでに、知覚的推論を理解するための3つの概念、「不確実性」「生態学的公理」「ヒューリスティック推論」を紹介してきた。最後の概念は

「生態学的合理性」である。ヒューリスティック推論は、それが環境に適応しているかどうか、つまり生態学的公理で指定された条件に適応しているかどうかで、生態学的に合理的であると言える。

生態学的公理で定義されている環境という言葉は、Felinらが想定しているような人間から独立した世界ではなく、von Uexküll(1957)のUmweltのように人間が経験する世界に関係している。例えば、「世界は3次元である」という公理は、空間の真の構造についての記述ではなく、人間が右左、前後、上下に動くことができるという意味で3次元の世界を経験しているという事実についての記述である。図1では、この世界が2次元の絵に置き換えられているため、3次元の公理に反している。このような特殊な環境では、陰のヒューリスティックを使うことは生態学的に合理的ではないが、3次元の世界では合理的なのである。この矛盾は、しばしば視覚的錯覚と呼ばれる。しかし、これは不確実性の下での知的推論の結果であり、不合理性と混同してはならない。

不確実性は避けられない

我々の住む世界の不確実性は、上記の例のように3次元の空間に限られたものではない。我々の感覚システムは、いくつかの点で世界を構築するための限られた基盤を提供しているので、それは普遍的なものである。(1) 感覚の限界。例えば、人間は電界や磁界、放射能を感じることはできないし、水圧を感じることもできない。また、我々が気づかないうちに動物が地震を察知しているように、我々には気づかない感覚があるかもしれない。(2)感覚の範囲が狭い。我々の感覚には絶対的な上限と下限があり、それを超えると何も気づかない。(3) 範囲内での識別性の制限。我々の感覚には差のあるしきい値があり、それはちょうど目につく差として定義されている。(4) 人間の注意力と寿命には限りがあるため、経験のサンプルは限られている。小さなサンプルは、単純なヒューリスティクスによって利用することができる。これも、脳が微調整された複雑なアルゴリズムではなく、ヒューリスティクスで動作することが多い理由の一つである(Gigerenzer, 2016)。これらのヒューリスティクスは機能的なものであり、検証的なものではなく、視覚的知性の創意工夫を研究するために全知全能の研究者は必要ない。

これらはすべて、すべてを見通す目の仮定とは対照的な「不確実性の黄昏」を定義する特徴である。フェリンらは心理学者に、研究課題には2つの種類があることを指摘している。1つ目は不確実性に関するもので、「脳は機能し、複製し、生き残るために、どのように世界を構築しているのか?もう1つは、「確実性」に関するものである。人々の判断は、研究者である私が正しい、そして唯一の正解だと信じるものから逸脱するのか?1つ目の質問をすることで、心と環境のシステムの仕組みについて深い洞察が得られた。2つ目の質問をすると、ウィキペディアに掲載されている175の認知バイアスのリストが出てくるが、その正確なメカニズムや機能についてはほとんど理解できない。間違った質問に正しい答えを見つけることは、タイプIIIエラーとして知られている。我々の雑誌には、まだまだこのようなものが多すぎる。

生物学的相対性理論と指向性知覚

デニス・ノーブル

Felin、Koenderink、Kruegerの(2017年)論文は、知覚の科学において根強く残っている、しかし正しくない20世紀の発展に対する大歓迎の反論である。これは、知覚を分析するためには、科学が客観的に世界を記述する方法と、人間(や他の生物)がそれを知覚する方法との間にミスマッチがあることを単純に理解する必要があるという考え方である。そして、視覚などの錯覚を、光やその他の放射線の波長などの客観的な測定値と比較して説明するのである。

それに対して、フェリンらは、「色や輝度の客観的な測定」が可能であるという考えに異議を唱えている。なぜなら、「錯覚、知覚、現実を切り離すことは(不可能ではないにしても)それほど簡単ではない」からである。そして、知覚の生理学から導き出されたメタファーが、経済学やその他の社会科学の分野で用いられる合理性、特に合理的な行動についての理解にどのような影響を与えているかを示している。彼らの立場は、von UexküllやTinbergenの、生物はそれぞれ独自の世界の見方、対象物やその効用の識別、関連する知覚や行動を持っているという考えに一部似ている。フェリンらは、「知覚は、したがって、環境の性質よりも生物の性質に依存する」と指摘している。そして、「根本的な問題は、生物自体に関連する先験的な要因による知覚の指向性である」としている。私の結論を先取りして、彼らが指摘する知覚の「指向性」について、特に強調したいと思う。

私がフェリンらの結論を支持する理由の一つは、彼らの議論が、現在、生物科学で起こっている大きな議論と共通しているからである。それは、生物学的な因果関係の性質についてである。強い形式は、生物が知覚するものについての客観的な記述が存在し、したがって生物は本質的に世界における受動的な主体であるという見解に代表される。因果関係は、分子から人間へと一方向に流れる。この考え方は、少なくとも1664年のデカルトにまで遡ることができる。

もし、ある種の動物、例えば人間の精液のすべての部分について適切な知識を持っていたならば、完全に数学的で確実な議論によって、そこから各構成要素の完全な姿と構成を推測することができるかもしれない。(De la formation du fœtus, para LXVI, p.146)

この種の議論は、デカルトの文章からラプラス(1840/2003)、シュレーディンガー(1944)、そして分子生物学の中心的なドグマ(クリック1958)に至るまで、ずっと辿ることができる。

現代の神経生理学は、因果関係が中枢神経系から遠心的に伝わり、感覚器官からの入力を調節するという多くの点を明らかにした。しかし、このような変調や解釈の背後には、やはり結果が現実の表現であるという前提がある。原理的には、錯覚を引き起こすメカニズムを考慮に入れれば、物理的な測定による想定される客観的な現実と一致させることができる。一方(知覚)は他方(現実)の変換に過ぎない。現実もまた、我々が知覚したものの変換であると考えられる。変換機能を知ることができれば、現実を知ることができるのである。

より根本的な問題は、客観的な現実が知覚されるのを待っているのかということである。これはもはや、かつて想定されていたほど明白ではない。少なくとも、カルロ・ロヴェリ(2016)の壮大な著書のタイトルを引用すれば、「現実は見かけによらない」と現代物理学は警告している。

では、なぜそうではないと考えるようになったのか。19世紀には、物理学も生物学も、明確な客観的現実があると仮定していた。実際、それは述べる必要がないほど明白であると考えられてた。しかし、20世紀初頭、物理学はこの考え方から脱却した。相対性理論と量子力学は、自分たちが話しているのがどんな現実なのか、まったくわからないということを教えてくれた。しかし、20世紀に入ってからの生物学は、こうした物理学の発展をほとんど無視していた。量子力学はミクロ物理学的なレベルにしか関係しないと考えられてたし、相対性理論は宇宙的なスケールにしか関係しないと考えられてた。

私はもっと過激な考えを持っている。それは、物理学の革命が生物学にほとんど影響を与えることなく過ぎ去ってしまったのは不幸なことだった、というものである。第一の理由は、量子力学につながる革命が、現象を科学的に説明する際の最下層にあるのは揺るぎない原子論であるという前提を崩したからである。遺伝子やタンパク質などの分子は、究極の最下層ではないかもしれないが、確定的な、あるいは硬いとみなされる下層に位置していると仮定することができ、還元主義のアジェンダを成功させるために必要な仮定となった。しかし、今ではそうではないことがわかっている。原子や分子より下のレベルに行くほど、宇宙の振る舞いは確実性ではなく、 確率的なものになる。

二つ目の理由は、生物学は物理学に倣って相対性の一般原理を尊重する必要があるということである。ここで、「相対性理論の一般原理」とは何かを説明する必要がある。相対性理論というと、現在ではアインシュタインの特殊相対性理論と一般相対性理論という2つの理論が有名である。これらはまさに相対性理論の一般原理の例であり、正当性が不十分な形而上学的な立場から距離を置く戦略である。つまり、特殊相対性理論は、特権的な時空間参照枠を仮定することで、絶対的な動きの尺度が存在しないことを明らかにし、そこから距離を置くものと考えられる。一般相対性理論は、時空間と重力が別物であるという前提から離れていると考えられる。これらのパラダイムシフトは、相対性理論の一般原理を応用したもので、最初は地球を宇宙の中心と考えることから始まり、次に太陽が中心であるかもしれないという考えを経て、最終的には中心もなければ端もないという考えへと移行したと見ることができる。

生物学における正当化されていない形而上学的な考え方は、因果関係には特権的なレベルがあるというもので、それはほぼ疑いなく分子レベルであると想定されていた。このような形而上学的な立場が、現代の強力な遺伝子中心の生物学観につながっているのである。この考え方では、生物学における主体性は、最終的に自然淘汰の対象である遺伝子に由来する。さらに極端な例では、この考え方は生物から主体性を奪ってしまう。生物はデカルトのオートマタになってしまうのである。これは多くの遺伝子中心主義の生物学者が、例えば、意思決定の神経基盤に関するLibet、Gleason、Wright、Pearl(1983年)の実験を自然に解釈した見解である(Noble, 2016, pp.247-267)。

私が生物学的相対性の原則を策定したのは、このような生物のエージェンシーに関する見解の不条理さのためでもあった。これは、先験的に、生物学における因果関係の特権的なレベルは存在しないというものである。生物学的相対性の原理は、他の相対性理論と同様、深く数学的な概念である。この原理を別の言い方で表現すると、生物学的システムを記述するために構築するモデルの方程式は、その解が可能となるための初期条件と境界条件に依存するということである。初期条件は生物の歴史の関数であり、境界条件は環境とその生物との相互作用の関数である。

この原理は、フェリンらが提唱している生物のエージェンシーに関する考え方と強い互換性があると私は考えている。 生物は、環境を作り出すエージェントであり、自らの進化の方向性を決めるエージェントであると考えられる。

だからこそ私は、フェリンらの「根本的な問題は、生物自身に関連する先験的な要因による知覚の方向性である」という意見に強く同意するのである。

生態学的合理性には、すべてを見通す目は必要ない

サミュエル・ノードリ、ピーター・M・トッド、ゲルト・ギゲレンツァー

合理性は様々な形で考えられてきた。伝統的な制限のない合理性の考え方は、無限の知識とその知識を処理するための無限の認知能力を仮定して、最適な決定を導き出する。制約のある最適化の合理性の考え方は、認知的な制限を加えるが、制約の下で可能な限り最善の決定を目指す心理的にありえないプロセスを仮定する。制約付き合理性の考え方は、人や他の動物が使用する可能性のあるもっともらしいヒューリスティクスに焦点を当てている。ヒューリスティックスとバイアスのアプローチ(Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982)では、このようなヒューリスティックスによる意思決定は、しばしばバイアスや最適な行動からの逸脱につながると考えられている。一方、生態学的合理性の枠組みでは、環境のどのような構造がヒューリスティックスによる適応目標の達成を可能にするのかを分析する。Felin, Koenderink, and Krueger (2017)は、これらの合理性のビジョンのほとんどが、世界の全体的な状態を単一の事実に基づいて評価することで最適な意思決定を特定することを可能にする、無限の知覚能力-すべてを見通す目-を意味するという興味深い観察を行っている。しかし、フェリンらが時に示唆するように、これは生態学的合理性のビジョンにもハーバート・サイモンの有界合理性のビジョンにも当てはまらない。この解説では、フェリンらが、サイモンが唱えた有界合理性と、カーネマンやトヴェルスキーらの有界合理性を混同しているように見えることを取り上げ、このことがフェリンらに、サイモンに触発された生態学的合理性の枠組みを誤認させる原因になっていることを示している。次に、生態学的合理性のビジョンが、Felinらが唱えている限定的で具体的な知覚のアイデアを自然に認知的に補完するものであることを説明し、最後に、限定的な知覚がいかに認知的な利点となり得るか、また、一般的な認知能力の経験的な調査がFelinらが言うほど実りのない、無駄なものではない理由を強調する。

サイモンの拘束された合理性はカーネマンの拘束された合理性ではない、生態学的合理性は最適化ではない

合理性や意思決定を研究する際には、2種類の研究課題を区別することが重要だ。1つ目は、不確実性のある状況、つまり将来が不確実で、先に最善の答えを知ることができない状況下で、人はどのように意思決定を行うのかを問うものである(Todd, Gigerenzer, & the ABC Research Group, 2012参照)。第2のタイプは、計算可能なリスクの状況を想定し、不確実性をすべて取り除き(Knight, 1921)、最適化という便利な数学を可能にする。心理学では、ベイズ認知モデルのように人間の合理性を主張するために最適化モデルが使われてきたが、ヒューリスティックス・アンド・バイアス・プログラムのように人間の合理性の欠如を主張するためにも使われてきた。Felinらは、最適化モデルが、与えられた状況の全体的な状態を正確に評価することを不当に仮定していると主張しているが、その仮定には不可能な「すべてを見通す目」が必要だからである。我々は、これがKahnemanやTverskyらのヒューリスティック&バイアスプログラムにおける主要かつ問題のある仮定であることに同意する。この研究者たちは,被験者に提示するほとんどすべての問題について,先験的に正解を知っていると仮定しているが,この自称全知性は批判的なテストには耐えていない(例えば,Gigerenzer, Fiedler, & Olsson, 2012; Hertwig & Gigerenzer, 1999)。このような全知全能の予測から回答が逸脱した場合、そのような「エラー」は一般的に認知的錯覚に起因するとされている。フェリンらは、多くの心理学者が自分たちの規範的な信念を過信していることを批判しているが、これは時宜を得たものである。研究者は、最良の答えが計算できるリスクのある状況と、後から見ても最適化が不可能な不確実性のある状況とを区別しなければならない。

しかし、Felinらは、Simonをヒューリスティック&バイアス・アプローチの真の先駆者と誤解している他の文献に惑わされているようだ。後者のアプローチは、経済理論の古典的な規範を合理的なものとして受け入れ、人間の判断がその規範から逸脱したときに非合理性を主張するものである。これに対して、サイモンは、「新古典派経済学のモデルが仮定する合理性の条件が満たされない」ような不確実性の状況を扱うのが、有界合理性の研究であると主張した(Simon, 1989, p. 377)。サイモンは、最適化の限界を認めることを提唱した。彼にとって、ヒューリスティクスの使用は、最適なものからの逸脱ではなく、最適化できないときに人々がどのように満足するかの例なのである。フェリンらは、不確実性の下での行動を研究しようとするサイモンの呼びかけと、ヒューリスティックスとバイアスのプログラムで想定される全知性とを同一視しているが、これは間違いである。フェリンらが描いた全知性の目は、サイモンが推進する限定合理性のプログラムには存在しない。この混乱の結果、生態学的合理性の枠組みの中で活動している人たちに、推定された全知の罪が誤って帰されることになる(Todd, Gigerenzer, & the ABC Research Group, 2012)。生態学的合理性とは、サイモンが提唱した「限定合理性」をベースに、(1)最適な答えがわからないときに人が使うヒューリスティック(発見的手法)と、(2)あるヒューリスティックが(たとえ情報量が多くても)競合する戦略よりも優れていると期待できる生態学的条件を研究する枠組みである。

生態学的合理性とは、心の中にある適切な情報処理メカニズムの構造と、世界の情報の構造との間の適合性から、適応的な意思決定が生まれるという考え方である。これらの心のメカニズムは、多くの場合、環境の利用可能な構造を利用する単純なヒューリスティクスであり、比較的少ない情報を用いて、生物が直面している課題に対する十分な(最適ではない)解決策に到達する(Todd & Gigerenzer, 2007)。認知が成功するためには、環境の完璧なメンタルイメージは必要ない。それは、有用なメンタルモデルが世界の正確なコピーではなく、重要な抽象化を提供し、それ以外の部分は無視するのと同じです」(Todd & Gigerenzer, 2012, p.15)。錯覚は、どのような環境構造がその認知システムにとって重要で有用であるか(つまり、その認知システムが想定しているか)を示す。例えば、凹凸ドット錯視(Gigerenzer, 2005)では、下に陰影のある2次元のドットが凸(平面から突き出ている)と判断されるが、これは、上からの単一の光源が陰影の原因になっているという信頼できる環境構造をシステムが想定し、期待しているからである。

生態学的合理性は種固有の認知を意味する

生態学的合理性の枠組みの直接的な意味は、認知(知覚を含む)が種固有のものになるということである。感覚システムは、自然淘汰の機能的産物とみなされ、各種の行動ニーズを環境に適合させるものであり、Felinらが言うように、両者の間にユニークなインターフェースを提供するものである。種固有のヒューリスティクスが必要なのは、種が多様な生態的ニッチで活動し、さまざまな中核的認知能力を使用しているからである。例えば、Leptothorax albipennisというアリは、巣の候補地の大きさを直接測ることはできないが、このアリは一定の長さのフェロモンの道を作り、2回目に一定の長さの道を通るときに、道の交点率を使って大きさをヒューリスティックに推定する(Hutchinson & Gigerenzer, 2005)。また、オスカー(Astronotus ocellatus、縄張り意識の強いシクリッドの一種)は、視覚的な手がかりを用いて、相対的な体の大きさに基づいて侵入者に対する攻撃性を調節し、自分よりも25%程度小さいダミーに攻撃性のピークを示す(Beeching, 1992)。最後に、個人差は知覚に基づく判断にも同様に及ぶ。認識は、さまざまな単純なヒューリスティック(Take-the-Bestや認識ヒューリスティックなど)に用いられる重要な手がかりであり、個人の過去の経験に関連してのみ認識することができ、経験が個人の認識を決定する。Felinらは、主観的なUmweltianの知覚の特異性を説明するために今後の研究を求めているが、これは、「心、体、感覚器官と物理的環境との相互作用を通して現れる生物の主観的な生態(von Uexküllの……Umweltの概念に似ている)」を明示的に問題としている生態学的合理性の既存の研究と密接に関連している(Todd & Gigerenzer, 2012, p. 18)。

このように生物や種レベルでの知覚や認知の違いを研究しているにもかかわらず、生態学的合理性は、ある種の思考を他の種の思考になぞらえて理解できるような、種を超えた共通性も提案している。フェリンらは、このことは、すべてを見通す目と、その目が認識する「客観的」な自然の両方を密かに信じていることを意味すると指摘している。しかし、たとえ現実の「真の」性質に直接アクセスできる「真実の知覚」というものが存在しなかったとしても、知覚の主観的な性質は、客観的な物理的物質主義の基本的な前提を否定する理由にはならない。物理学者のホーキング博士は、「(理論が)現実に対応しているかどうかを問うことは、理論から独立した現実が何であるかを知らないので、意味がない」と述べている(1993年、p.44)。しかし、我々は物理学や化学を省略した現実の成功モデルを持っていない。我々にとって)ミカンのように見え、味がする物体が、質量、位置、温度、電磁放射の可変反射・吸収、糖分子の量など、およそ測定可能な相対的性質を持っていないと指摘しても、何の意味もない(さらなる議論については、Hickok, 2015, およびその号の他の記事を参照してほしい)。最終的には、現実の「真の」性質は関係ない。何かが現実に存在し、その何か(それが何であれ)が進化の適性に結びついている限り、自然選択(盲目のウォッチメーカーであるかもしれないが)は、すべてを見通す目の役割を果たし、どの個体でもない自然選択が見たすべての状況に基づいて、環境に適応した反応をする個々の生物を構築することができる。

フェリンらは、「環境に本当の自然があると主張することでしか意味をなさない」(p.5)アプローチを批判した後、生物-環境システム間の潜在的な構造的共通性に関する基本的で検証可能な仮説を、「自然に忠実ではない」(p.6)という理由で禁止しているように見えるが、実際には、自然淘汰によって地球上のすべての生物は適合性の制約を受けている。フェリンらは「知覚や注意を向ける生物固有の要因」(p.12)を強調しているが、知覚や注意が典型的に向けられる生物全体の選択圧や適応機会(環境からのエネルギー収集、捕食者からの回避、交尾相手の発見など)については比較的言及していない。フェリンらは、「知覚されるものは生物自体の性質によって決まるため、種を超えて、対象物や環境の重要性、客観性に関する一般的な要因を特定することは不可能である」と主張している(p. 12)。このような先験的な評価は、理不尽にも禁止されている。生態学的合理性は、共通の特徴を持つ予測可能な様々な環境で効果的に使用できる、特殊なツールの適応的な道具箱を提案する。道具箱のアプローチは、特定のタイプの仮説のためのメタファー的なステージングポイントを提供する。ある種の生物が、与えられた目標(エネルギーの収集など)と、その目標を追求するための生態系の構造(環境中の炭水化物の量と、それを代謝する真核生物の能力など)の両方に関して重複している可能性がある場合、それらの種がその目標を追求する際にも重複しているかどうか、またどのように重複しているかは経験的な問題であり、頭ごなしに否定することはできない。

アダプティブ・ツールボックス・アプローチの実りある応用例として、探索を考えてみよう(Hills, Todd, & Goldstone, 2008)。人間から単純なミミズまで、栄養を求めて空間を動き回らなければならないほぼすべての動物では、顕著で報酬のある環境刺激(種特異的な餌の報酬など)に遭遇すると、ドーパミン神経細胞が発火する。これらのニューロンは、非現実的な普遍的知覚入力ではなく、種や生物に特有の感覚的な手がかり(例えば、その種や個体にとって報酬を予測する刺激を習慣的に学習すること;Graybiel, 2008)によって引き起こされることに注意してほしい。最適採餌理論は仮想的な「すべてを見通す」目を仮定しているが、それは自然淘汰の盲目の目である。しかし、人間の研究者は、地球上のすべての採餌生物が自然淘汰によって形成されており、環境中の種特異的な動機付けの存在を知らせる知覚的な一般適合性検出器を備えている可能性が高いというユニークな知識を持っている。生物が採餌中に摂取量を最大化するために理論的にどのように行動するか(パッチを離れて別のパッチを見つけるタイミングを決定すること)を推定することは、研究者にとって単なるツールであり、自然淘汰によって生物の行動や知覚装置がどのように形成され、与えられた環境構造に適合するかを予測するために使用される仮説である。

生態学的合理性は、フェリンらが主張する「ユーザー中心」の知覚の見方に似ていると同時に、より詳細な視点でもある。しかし、それ以上に、生態学的合理性は、知覚がすべてを見通すのではなく、限定的で具体的であることを期待する強力な理論的理由を提供している。Felinらが述べているように、「現実の多くの側面が隠されているという事実は、計算上の問題や生物や観察者の側の客観性の欠如ではなく、有用なものである」(p.11)。その理由は、限られた知覚入力により、ノイズの多いデータや重要でないデータのオーバーフィットの問題を回避することができ、単純なヒューリスティックスが時間の経過とともに有用性と堅牢性を保つことができるからである。単純なヒューリスティックは、バイアスを持つことで、オーバーフィッティングによるエラーを減らす。このバイアスは、形式的にはバイアスと分散のトレードオフとして扱うことができる(Gigerenzer & Brighton, 2009)。実際、「”veridical “システムは、膨大な量の無関係な詳細情報で心を圧倒してしまう」(Gigerenzer, 2005, p.5)のだそうである。

要約すると、フェリンらは理論化の重要な特徴を指摘している。それは、何が最善であるかを正確に知っている全知全能の知覚者を仮定し、研究されたすべての問題において最適な行動を決定できるということである。よく定義されたゲームのような非常に単純なタスクではそうかもしれないが、不確実性のある状況では最適化は不可能である。しかし、フェリンらは、サイモンの有界合理性プログラムが、最適なものが定義上不確定であるような状況に対応しているという点を見逃している。認知について多くのビジョンがあるように、心と環境の関係についても多くのビジョンがあり、それらの多くは視覚的な裏付けによって損なわれている。シェパードの心の鏡の概念(心が環境の構造を「反射」する)や、ブランズウィックの心のレンズモデル(心が知覚された手がかりを「屈折」させて内部判断を行う)は、心と環境の適合性が真実で普遍的な知覚に依存しているような視覚的メタファーの典型である(Todd & Gigerenzer, 2001)。生態学的合理性は、ハーバート・サイモンの「心と環境がハサミのようにフィットする」という非視覚的なメタファーに基づいている。このイメージは、2つの刃が鏡のようにではなく、相補的にお互いにフィットし、協力して仕事をこなす様子を強調している。そのためには、知覚が、生物の環境のタスクに関連した側面についての情報を提供する必要がある。それは、確実で、普遍的で、すべてを見通すものではなく、有用で、知覚者に特有で、十分に見通すものである。

知覚の錯覚、判断の偏り、そして知識の限界

バリー・シュワルツ

Felin、Koenderink、Krueger(2017)は、ヒューリスティクスやバイアスなどの “合理性 “の違反に関する研究について、3つのパートからなる議論を展開している。第1の部分は、判断や意思決定に関するハーバート・サイモン、ダニエル・カーネマン、エイモス・トヴェルスキーの研究が、どれだけ視覚的知覚の説明をモデルにしているかを示すことである。第二に、これらの視覚的知覚の説明は、環境が世界をあるがままに見る方法を視覚システムに教えるという「逆光学」の仮定に基づいていることである。最後に、「すべてを見通す目」という視覚知覚のモデルは誤りであり、視覚世界のあり方は一つではないということである。フェリンらが言うように、「標準的なパラダイムは、心から世界ではなく、世界から心への知覚モデルを使用しており、これは単純に言って、知覚の本質に忠実ではない」のである。彼らの主張は、ヒューリスティックとバイアスの研究も、合理的な判断と選択の正統な原則からの逸脱というエラーに重点を置いているという点で、同様に誤っているということである。このコメントでは、著者の指摘を詳しく説明するとともに、視覚的知覚と判断・意思決定の両方の理論が、世界をあるがままに見て(知覚と判断)、合理的選択の理論と一致する方法で選択するという規範的モデルに結びついているように見える理由を推測してみたいと思う。

Kahneman (2003, 2011)は、視覚認識の研究を判断と選択のモデルとして捉えることを明確にしている。すべての重要な概念である「フレーミング」(例えば、Kahneman & Tversky, 1984; Tversky & Kahneman, 1981)は、ほぼ明示的に視覚的知覚をモデルとしており、参照依存的な選択は視覚的コントラスト効果をモデルとしており、アンカリングやアジャストメントというヒューリスティックな手法も同様である。また、ベストセラーとなった著書(Kahneman, 2011)で紹介されている頭字語、WYSIATI(”what you see is all there is”)は、視覚的知覚との関係においてこれ以上ないほど直接的なものである。フェリンらが気にしているのは、判断や意思決定と視覚認識の関係ではなく、人間の判断に関する研究が「エラー」や「バイアス」に焦点を当てていることだと思われる。そして、この焦点について彼らが気になるのは、”エラー “という言葉が使われていることである。ある判断が誤りであるかどうかは、合理的選択理論の規範から逸脱しているかどうかにかかっていることが多いのであるが、Felinらはこの規範を受け入れることに問題があるとしている。Felinらは、視覚認識の研究で「錯覚」という言葉を使うことについても同様の主張をしている。錯覚」という言葉は、「エラー」や「バイアス」が合理的選択理論に寄生するのと同じように、「すべてを見通す目」に寄生している。そして、どちらの規範基準も大いに問題がある。フェリンらは、研究者が視覚システムの仕組みを学ぶために錯覚を研究することに何の問題もないが、人々が「錯覚」という言葉をあまりにも文字通りに受け取らない限りは。また、判断における「バイアス」や「エラー」についても同じように考えている。

私の読みでは、カーネマンとトヴェルスキーは、視覚認識の学生が「すべてを見通す目」に頼ることよりも、合理的選択規範に頼ることに罪悪感を感じていない。カーネマンとトヴェルスキーは、ヒューリスティクスやバイアスを研究する際に「エラー」に注目しすぎるのは誤解を招くと繰り返し強調していたが、この点についてはギゲレンツァーたちも長年にわたって繰り返し指摘してきた(例えば、Gigerenzer & Todd, 1999; Goldstein & Gigerenzer, 2002; Todd & Gigerenzer, 2012)。これらのバイアスの多くは意外なものであったため、注目を集めたが、本当に面白かったのは、それらが間違いであったことではなく、判断や意思決定のシステムの仕組みについて重要なことを教えてくれたことであった。実際、カーネマンはWYSIATIというヒューリスティックを提示する際に(Kahneman, 2011)、「すべてを見る目」から明確に逸脱している。WYSIATIとは、人が理解することが文字通りすべてであるという意味ではなく、人が理解することが判断や意思決定に影響を与えるすべてであるという意味だからである。

私は、フェリンらと基本的に完全に一致していると思う。彼らの視覚認識の仕組みに関する議論は、半世紀以上前に注目された知覚の「ニュー・ルック」(Bruner & Goodman, 1947; Bruner & Postman, 1947など)に戻ってきている。Felinらがそうであるように、ニュー・ルックの提唱者は、知覚的判断の重要な要因として、社会的・文化的背景、願望、期待、動機など、生物全体に注目していた。認知心理学の黎明期、Neisser (1967) の画期的な著書は、古生物学者が恐竜の骨のコレクションを全体の骨格を構成することによって「分析」するように、生物(人)が感覚データの断片を手に入れ、それを使って知覚を「構成」することによって知覚に積極的な役割を果たすという、認知プロセスの「合成による分析」モデルに我々の注意を喚起した。新しい視点の理論家によると、知覚は、受動的なボトムアップではなく、知覚者が積極的に参加して、物理的な現実と一致するように感覚情報を登録・計算する「トップダウン」である可能性が高いという。

私自身の研究は、視覚的知覚に関するものではないが、合理的選択理論の規範的地位に疑問を投げかけたことは確かである(例えば、Keys & Schwartz, 2007; B. Schwartz, 1986, 2015)。Keysとの論文では、我々が “leaky rationality “と呼ぶものを紹介した。我々の議論の要点は、選択の文脈がその選択の結果に関する経験に「漏れ」、判断や選択の誤りと思われるものを経験の中で検証することが多いということであった。この考えは、カーネマンとトヴェルスキー自身が明確に述べている。「いくつかのケースでは、意思決定の枠組みが、意思決定だけでなく、経験にも影響を与える。. . . このような場合、決定の文脈における結果の評価は、経験を予測するだけでなく、それを形成する」(Kahneman & Tversky, 1984, p.48)と述べている。

例えば、合理的選択理論では、「サンクコストの誤謬」は確かに誤謬であると言われている。映画のチケットを買っても、30分後にその映画がひどいとわかったら、帰るべきだと思う。「合理的な」計算とは、悪い映画を見続けることの効用を、他のほとんどのことをすることの効用と比較することである。チケット代は「沈んでいる」のだから、元を取るために人生の1時間を無駄にしてまで映画を最後まで見る必要があるだろうか?その答えは、ある人(あるいは多くの人)にとっては、映画を途中で降りてしまうと、「お金を無駄にした」という後悔を抱えて生きていかなければならないからであり、それは映画を最後まで見ていれば避けられる感情である。このような人にとって、サンクコストの誤謬はやはり誤謬なのであろうか?意思決定の目的が主観的な量である効用を高めることであるならば、後悔しないように、つまり効用を高めるように合理的に行動している人をどのようなスタンスで批判すればよいのかはわからない。あまり知られていないが、Frisch(1993)は、KahnemanとTverskyの研究で典型的に「エラー」を引き起こすような問題を参加者に与えた。この問題は、基本的な構造は同じだが、表面的な形が異なる質問を参加者に投げかけるというものであった。カーネマンとトヴェルスキーの典型的な研究結果は、人々は表面的な形から根本的な構造を見抜くことができず、ある意味で同じ質問の2つのバージョンに対して、日常的に異なる回答をしてしまうというものであった。フリッシュは、異なる答えを出した2つのバージョンの問題を人々に突きつけ、それらを並べて検討しても、問題が異なると思うかどうかを尋ねた。ほとんどすべてのケースで、形式的には同じだが表面的には異なるバージョンの問題に異なる回答をした人の大多数が、それらは同じものの2つのバージョンではないと主張したのである。

つまり、Felinらと同じように、視覚的な錯覚や判断の偏りを、エラーではなくデータとして捉えるのが賢明だと思う。そして、Felinらはもっと先を目指していたかもしれない。視覚世界の歪んだ認識が、実は非常に有益な場合があるのである。横方向の抑制により、物体間の境界が強調される。感覚の適応は、新しさを検出するのを容易にする。注意は、視覚野で起こっていることの多くを抑制することで、注意していることをより深く詳細に処理することを可能にする。横方向の抑制、適応、注意はすべて歪みである。しかし、我々はこれらがなければ1日を過ごすことができない。

同様に、判断や意思決定の領域では、人々はお金が交換可能であることを理解していないようで、支出と領収書を別々の心のアカウントに分けている。クレジットカードの残高に14%の金利を払いながら、週に25ドルを1%の金利の普通預金に入れている。銀行に預けたお金は、クレジットカードの返済に使ったお金とは別の「心の口座」に入っている(おそらく「休暇」「退職金」「子供の大学」などの口座)。実験室のような単純な環境では、このような心の会計処理は愚かに見える。しかし、複雑な自然界では、収入と支出を勘定科目に分けることが、何かを理解するための唯一の方法かもしれない。1,000ドルの卒業祝いをどうするかを決めるのに、1,000ドルでできることをすべて可能性としてテーブルの上に置いておいたら、どれだけ時間がかかるであろうか。Thaler (1999) が指摘したように、メンタルアカウンティングは重要であるだけでなく、想像を絶する複雑さを管理可能な塊に整理するのに役立つのである。人はメンタルアカウンティングを行うが、どのようにメンタルアカウンティングを行うべきかについて、もっともらしい規範的な理論はない。確かに、判断や意思決定における合理的選択の規範は、視覚認識におけるすべてを見通す目の規範よりもはるかに疑わしいものであることは明らかだと思う。人が見ているものを比較する基準として、物理的な測定器を使って「本当に」外にあるものを判断することは想像に難くない。一方、合理的選択理論は、富ではなく「効用」や「好み」にかなう判断をするための規範である。しかし、効用は基本的に主観的な概念である。効用は人に依存する。スティグラーとベッカー(1947)の有名な言葉に「de gustibus non est disputandum」(味覚には勘定がない)がある。

「すべてを見通す目」は視覚認識の規範モデルとしては有用ではなく、「合理的な経済主体」は判断や意思決定の規範モデルとしては有用ではないという多くの証拠を前にして、研究者がなぜこれらのモデルに固執するのかを問う価値がある。その答えは、Fodor (1983)の議論にあるのではないかと提案する。今から35年前、Fodorは『The Modularity of Mind』という本を出版し、大きな影響力と論争を巻き起こした(詳細な議論は、M. F. Schwartz & Schwartz, 1984を参照)。この本の中で、フォドーは心を、感覚処理装置、「中央システム」、そして「入力モジュール」と呼ばれる3つのセクターに分けている。入力モジュールの仕事は、感覚処理装置からの出力を、中央システムが利用できる形に変えることである。

Fodor(1983)は、入力モジュールの性質やモジュール性について、さまざまな大胆な主張をした。これらの主張は、モジュールを特定し、どのような情報を利用し、どのような情報を利用できないのかを明らかにすることを目的とした多くの研究を生み出した。しかし、フォドーがモジュールについて主張したことと同様に、中枢系についての主張もまた大胆なものであった。中枢システムとは、我々が熟考、理性、思考について語るときに通常念頭に置くものである。意識的、意図的に何かを理解しようとするときに使用する認知装置の部分である。フォダーによれば、中枢システムとモジュールの主な違いは、モジュールが「情報的にカプセル化されている」(他の情報が情報処理タスクに関連していても、特定の種類の情報にしか反応できない)のに対し、中枢システムは情報的にカプセル化されていないことである。目の前の解釈問題に関連するものなら何でもあり、したがって、中枢システムはあらゆる種類の影響に対して広く開かれている。しかし、フォダーによれば、このような理由から、中枢システムを科学することはできないということである。文脈は常に重要であり、すべての文脈はある意味で固有のものであるため、中枢システムに関する法則的な一般化はできないのである。

Fodor(1983)によれば、科学が進歩するためには、実践者が「自然をその接合部で切り分ける」ことができなければならない。つまり、科学者は研究領域を意味のある、うまく機能する塊に分割することができなければならないのである。モジュールはそれを可能にする。しかし、フォーダーは、中枢システムには関節がないと主張している。フォドーは、科学の発展そのものを例に挙げて主張している。科学活動は、典型的な中央システムの活動である。しかし、フォドーは、何世紀もの努力にもかかわらず、我々は科学の科学を持っていないと観察している。それどころか、科学の科学もできないのではないかと彼は指摘する。その理由の一つは、ある領域の科学的な理解には、あらゆるものが関係する可能性があるからである(この特性を彼は「等方性」と呼んでいる)。また、Quine(1951年、Kuhn(1962年)による重要な貢献)以来、我々が知っているように、原始的なデータを使って理論を検証するという考え方はナイーブであるということも理由の一つである。理論は、何がデータとしてカウントされるかを教えてくれる。これは、フォドーが「クイン的」と呼ぶ科学的事業の特徴である。

論点は、科学の進歩がランダムで気まぐれだということではない(時にはそうかもしれないが)。科学の進歩は歴史的な分析によって理解できるものであり、非歴史的で法則性のある一般化ではないということである。歴史家は、その記述によって未来を予測できるかどうかにかかわらず、過去を理解する手助けをしてくれる。つまり、フォーダーによれば、科学の歴史があるように、中枢系の歴史を発展させることは可能かもしれないが、中枢系の科学を発展させることは期待できないということになる。

私の考えでは、視覚認識における「すべてを見通す目」や「逆光学」、意思決定における合理的選択モデルの実質的な魅力は、このような「客観的」なスタンスによって科学を発展させることができるという点にある。もし、フェリンらが、これらのアプローチが、知覚においても、判断や意思決定においても、生物の重要な役割を無視しているというのが正しければ、我々は、フォドーが中枢システムと呼んだ領域に入ることになる。知覚的な判断、評価、確率の推定、選択などには、あらゆるものが関係してくる。過去の経験、現在の文脈、注意の集中、判断材料、個人の動機や欲求などが、人々が何を見て、何を求め、何を選択するかということに、それぞれ役割を果たしているかもしれない。Felinらは、Uexküll(2010)のUmwelt(客観的な世界ではなく主観的な世界)の評価について熱心に語っている(私もそう思う)。都会の公園は、採餌するリスにとっては、散歩する都会人にとっては、異なる場所である。知覚は主観的なものである。しかし、それぞれの種が直面している適応の問題に同調する、種固有の知覚フィルターを持つ「世界の科学」は存在しないのであろうか?この質問に対する答えはイエスであると思う。しかし、ユクスキュルが書いていたのは、種固有のフィルターと種の典型的なフィルターの両方であり、空腹のリスは皆、同じ公園を見ているのだということを認識することが重要だ。つまり、フォドーの言葉を借りれば、ユクスキュルは入力モジュールについて書いていたのである。人間の場合は、種の典型性が失われている。少なくとも、フォドーが中枢系について正しいとすればであるが。その結果、科学と同じように、事後的に物事を理解することはできるかもしれないが、事前に予測できるような法則性のある一般化を見つけることはできないだろう。フェリンらは、視覚的知覚(および判断や意思決定)が実際にどのように機能するかについては正しいかもしれないが、彼らの世界観を受け入れることにどれだけのリスクがあるかを理解していないように思う。彼らはユクスキュルについて熱心に書いているが、おそらく彼の種としての典型的な主観性が、個人の特異な主観性に関する彼らの主張とは異なることを十分に理解していないのであろう。

実験室の環境は、複雑なものを単純化し、条件を正確にコントロールし、「余計なもの」を排除するために作られている。ここでの前提は、実験室の設定が成功すれば、実験室の外では決してできないような方法で、複雑なプロセスの一部を明確かつ明白に明らかにできるということである。実験室での実験という分析ツールは、おそらく科学活動の他のどの側面よりも科学の進歩を可能にしてきた(実験こそが科学的思考と民間伝統的思考を最も区別するものであるという議論については、Horton, 1967を参照してほしい)。実験的アプローチを正当化する前提は、実験室で複雑なものを分解することができるなら、実験室の外でそれらを元に戻すのは小さな一歩だということである(実際にはほとんど行われていないが)。しかし、Felinらの解釈が正しければ、元の状態に戻す作業は小さくもなく、問題がないわけでもない。Bennis, Medin, and Bartels (2010)が言うように、実験室の世界は「クローズドシステム」であり、我々が実際に生きている世界は「オープンシステム」である。クローズドシステムではうまくいくことが、オープンシステムではうまくいかないことがある。また、クローズドシステムではエラーと思われることが、オープンシステムでは人々ができる最善の方法であることもある。例えば、意思決定におけるフレームとメンタルアカウントの効果について考えてみよう(Kahneman & Tversky, 1984; Thaler, 1999; Tversky & Kahneman, 1981)。フレーミングやメンタルアカウンティングの効果は、しばしば認知的な欠点、つまり「間違い」とみなされる。しかし、このようなフレームや説明がなければ、合理的な意思決定は本質的に不可能であるかもしれない(B. Schwartz, 1986)。意思決定のフレームは、オープン・システムで本領を発揮する。中枢システムとは何か、どのように機能するのかというフォダーの議論が大体正しいとすれば、実験室のような環境を作って、その基本的な性質を歪めてしまっては、決して理解することはできない。

私がここで提起した可能性は、心理学においてもかなり広く適用できるものである。ガーゲン(1973)が何年も前に「歴史としての社会心理学」という適切なタイトルの論文で指摘したように、心理学者が最も理解したいと思っている現象の多くは、主にクワイン的で等方的な中枢システムの領域であるかもしれない。

「フェイクニュース」や「オルタナティブ・トゥルース」が蔓延する現代において、私は、ニヒリズム的に「本当のところは何もわからない」と示唆していると理解されたくない。我々は多くのことを知ることができるし、科学は研究対象について多くのことを発見してきたが、自分自身についてはそれほどでもない。科学が進歩する主な理由は、科学者が世界をありのままに見るように訓練することではないと私は考えている。そうではなくて、科学者も他の人と同じように、枠組みや文脈、願望の影響を受けやすいのではないかと思うのである。科学が真の進歩を遂げることができるのは、科学が公共のものであるからだと私は思う。科学者のコミュニティは、公の場での会話の中で、それぞれが個人として持っている「偏見」や「幻想」を修正していく。パブリック・サイエンスは、「群衆の知恵」(Surowiecki, 2004)と呼ばれるもの、この場合は高度に訓練された群衆によって進歩を遂げる。盲人が象のパーツを見て回るように、科学者も我々と同じように、盲人とまではいかなくても、少し近視眼的なところがある。彼らは、恥ずかしい思いをしたり、最悪の事態から救ってくれる同僚に頼っているのだ。

スティーブン・J・グールド(1987年)は、『時間の矢、時間のサイクル』という思索的な本の中で、自然界のプロセスを、繰り返し可能なもの(「時間のサイクル」)と、歴史的なもの(「時間の矢」)とに区別している。グールドは、進化論を本質的に歴史的な科学のパラダイムケースと考えた。地質学や進化論に熱心に取り組んできたグールドは、進化論が歴史的なものであるがゆえに科学的ではないと主張していたわけではない。しかし、彼が言いたかったのは、進化のプロセスを捉えるためには、物理学が受け継いできた科学のモデルとは異なるものが必要だということであった。予測ではなく、説明が必要だったのである。これとまったく同じことが、中枢系の働きを理解する際にも言えるのではなかろうか。これが、フェリンらの議論の最も広い意味合いであると私は考えている。では、心理学はどうなるのであろうか?物理学のようにはいかないかもしれないが、心理学の科学が進化論のような説明力を持つ科学になってしまうのは、もっと悪いことかもしれない。

合理性を正しく認識する

キース・スタノビッチ

合理的思考に関する重要な結論は、Felin, Koenderink, and Krueger (2017)のエッセイで扱われているレベルの知覚理論の問題に依存していない。ヒューリスティクスとバイアスの文献に登場する重要な理論家の何人かが、認知バイアスの理解を促進するために、知覚とのアナロジーを用いているのは事実である。カーネマンらが使った知覚の例は、特定の認知バイアスを強調するために使われたものであるが、ヒューリスティクス・アンド・バイアスの作品が合理性の研究に与える意味は、使われた視覚的な錯覚に関するいかなる理論にも依存していない。認知科学における「偉大なる合理性論争」(GRD)の中心となっている人間の意思決定に関する議論(Cohen, 1981; Stanovich, 1999; Stein, 1996; Tetlock & Mellers, 2002)は、このような極めて抽象的なレベルの知覚理論の発展とは無関係に、独自に成り立っている。

著者自身、14ページで「知覚についての我々の議論は、抽象的で、合理性の研究についての実用的な懸念とはおそらくかけ離れているように見えるかもしれない」と述べている。私はこれ以上同意できない。知覚に関するこれらの議論は確かに抽象的である。合理性の研究に関する実用的な懸念からは、確かにかけ離れている。合理的思考に関する文献と、抽象的なレベルの知覚理論の文献との間の、この突飛なリンクは、著者がヒューリスティクスとバイアスの文献に対して、ほとんど冗長な批判を開始するための、一見新しい理論的根拠を提供するためだけに、ここで採用されているようである。

なぜなら、これらの批判の多くは、過去30年間のヒューリスティックスとバイアスのタスクに関する研究とその批判を通して生じ、対処されてきたものだからである。Felin, Koenderink, and Kruegerの論文は、解決済みの古い議論を復活させているという点で、後ろ向きなものである。これらの批判のほぼすべてに対する答えは、10年以上にわたって現場で使われてきたGRDの統合に含まれている。

この統合は、年代順に、Stanovich (1999, 2004)や、Dynamics (1999, 2004)をはじめとする、20年目に入った研究から生まれたものである。Stanovich (1999, 2004)、Stanovich and West (2000)、Kahneman and Frederick (2002)、Samuels and Stich (2004)などである。この統合は、現代のデュアルプロセス理論に基づいている(Evans & Stanovich, 2013; Kahneman, 2011)。また、合理的思考の個人差に関する20年分の研究にも依拠している(Stanovich, West, & Toplak, 2016)。

この統合は、タイプ1処理とタイプ2処理によってプライミングされた反応は、2つの異なるタイプの最適化-対人遺伝レベルでの適合性最大化と、個人レベルでの効用最大化-の間の葛藤を反映していると解釈することによる。この論文では、ヒューリスティックスとバイアスに関する文献を批判する人々が強調してきた点を認めている。つまり、進化心理学者は、特定の課題における適応的な反応は、その課題におけるモード的な反応、つまりほとんどの被験者が出す反応であることをしばしば示してきたのである。しかし、このデータパターンは、進化的分析で適応的とみなされる反応には、低い認知能力が関連していることが多いという、よく得られる別の知見と両立させなければならない(Stanovich, 1999; Stanovich & West, 2000; Stanovich et al.) 上で言及したGRDの統合は、進化論的解釈が、少数の(より認知能力の高い)被験者が与えた代替反応は個人のレベルでは合理的であるというヒューリスティック&バイアス研究者の立場を弾劾するものではないと主張している。分析的知能の高い被験者は、認識的・道具的に合理的な反応をするために、タイプ1の処理を無効にする傾向があるというだけのことである。

GRDのコンセンサス・ポジションで繰り返し指摘されているのは、タイプ1の処理もタイプ2の処理も、ほとんどの場合、合理的な反応につながるということである。したがって、ほとんどの場合、2つのシステムからの出力は同期しており、衝突はない。GRDを最初に生み出した論争は、それぞれのシステムからの2つの異なる反応を誘発するヒューリスティックとバイアスのタスクを発明したことであった。現在のGRD統合の前提は、タイプ1とタイプ2の処理が追求する目標の種類の統計的分布が異なるということである。タイプ1の処理は、生物全体のレベルで全体的な目標満足度を最大化することを目的とした、より柔軟な目標階層をインスタンス化するタイプ2の処理よりも、古代の進化的目標(すなわち遺伝子の目標)に近いことは、タイプ1の処理の基盤となるメカニズムの一部が進化的に古いことが理由となっている。タイプ2の処理は、タイプ1の処理よりも、その人の一貫した生物としてのニーズによりよく対応しているので、2つのシステムの出力が衝突する少数のケースでは、タイプ1でトリガーされた出力をシステムがオーバーライドすることができれば、その人はよりよい生活を送ることができるであろう(Stanovich, 2004)。このような状況では、システム2によって引き起こされる反応の方が統計的に有利であり、それが認知能力と相関する理由である。

私がGRD統合と呼んでいるものは、ヒューリスティック&バイアスの研究者とその批判者の間で交わされたほとんどの議論を調整するものである。GRD統合は、かなり以前から存在しており、文献でも何度も繰り返し述べられている。だからこそ、このエッセイの中で、同じような使い古された問題が再び出てくるのは驚きである。著者は、ヒューリスティクス(タイプ1の処理)はほとんどの場合有用であり、しばしば規範的な反応を与え、適応的に効率的であるという点を繰り返し述べている(「一見バイアスに見えるものの多くはヒューリスティックな価値を持ち、より良い判断や結果につながる」p.14、「人間が正しく行う膨大な量の意思決定はほとんど注目されていない」p.16、「見かけ上のバイアスは、合理的で適応的なヒューリスティクスと見なされるかもしれない」p.16)。しかし、先に述べたように、デュアルプロセス理論家は、タイプ1の処理はほとんどの場合有効であり、タイプ1の処理に依存することが常に誤りにつながるわけではないと、苦心して述べている。エバンスと私は、タイプ1の処理をすべての悪い思考と同一視し、タイプ2の処理を正しい反応と同一視することが、デュアルプロセス理論の歴史の中で最も根強い誤りであると指摘した(40周年を迎えたPosner & Snyder, 1975; Shiffrin & Schneider, 1977; Wason & Evans, 1975)。同様に、ヒューリスティクスとバイアスの研究の伝統の初期の創始者たちは、タイプ1の処理モードがしばしば規範的な反応や効率的なタスクパフォーマンスにつながることを一貫して繰り返していた(Kahneman, 2000, 2011)。GRDはこの誤りをとっくに放棄しているので、ここでこの誤りが頻繁に繰り返されたり、「人間のプライミングへの感受性や顕著な手がかりへの感度は、非合理性の一面的な証拠ではない」(p.16)のように藁人形を作るために使われているのを見るのは驚きである。もちろん、システム1のプライミングは非合理性の一面的な証拠ではない。このような主張をしたデュアルプロセス理論家はいなかった。初期の二重過程理論家(例えば、PosnerとShiffrin;上記参照)は、その後の理論家と同様に、人間の脳におけるプライミングが有効であると仮定していた。

このエッセイの他の批判も同様に、長い間解決されてきた古い問題に逆戻りしているように見える。このエッセイの最後は、まるでパングロシウスの戯言のようである。GRDの文献では、パングロス主義者とは、経験的研究によって明らかになった記述的なものと規範的なものとの間のあらゆるギャップを埋めようとするタイプの理論家のことを指します(Stanovich, 1999, 2004; Stein, 1996)。このような理論家には多くの選択肢がある。第一に、パフォーマンス・エラー(一時的な注意力の欠如やその他の散発的な情報処理のミス)によって、推論の事例が規範的な基準から外れる可能性がある。第二に、計算機の限界によって規範的な反応が得られない場合がある。第3に、パフォーマンスを解釈する際に、タスクに対して誤った規範モデルを適用している可能性がある。あるいは、設定された問題に対して正しい規範モデルを適用していても、被験者が問題を別のように解釈していて、別の問題に対して規範的に適切な答えを出している可能性もある。

これら(ランダムなパフォーマンスエラー、計算上の制限、誤った規範の適用、別の問題の解釈)はすべて、回答に劣った合理性を求めることを避けるための代替的な説明であり、文献でも広く議論されている。しかし、多くの理論家が、Panglossianismを反証できないものにしてしまうような、無節操で選りすぐりの方法で代替的な解釈を使用することがあまりにも容易であると警告している。Rips (1994) は、「断固とした懐疑主義者は、最初に論理的な間違いと思われる例を、たいてい説明することができる」 (p. 393) と警告している。Kahneman (1981)は、Panglossiansは「被験者による許しがたい誤りと、心理学者による許しがたい誤り」という2つのカテゴリーの誤りしか認識していないようだと論じている(p.340)。カーネマンは、上述した4つの代替説明(ランダムなパフォーマンスエラー、計算上の限界、代替的な問題解釈、誤った規範適用)を参照して、パングロシアンは「被験者が誤りを犯したと非難された場合に使える防衛手段の便利なキットを持っている」と指摘した。

要するに、パングロシアンのツールキットはあまりにも大きく、無原則な方法で適用される可能性が高いのである。長年にわたり、理論家たちは、規範的/記述的矛盾の代替的説明に対する原則的な制約の必要性を指摘してきた。我々自身の個人差に関する研究(Stanovich et al., 2016; Toplak, West, & Stanovich, 2011; West, Toplak, & Stanovich, 2008)は、もともと、そのような原則的な制約を提供する必要性が動機となってた(Stanovich & West, 1998, 2000)。しかし、このエッセイの最後の3ページに書かれている批判は、あたかもこうした議論がなかったかのように、また、すでに研究文献が生まれていたかのように、まるでGRDの根源であるCohen(1981)の時代に戻ったかのように進められている。まるで新しい洞察であるかのように、我々は代替的な解釈について繰り返し警告されている。

さらに、この代替理論は、合理性に関する単純化されたテストの多くが重要な文脈情報を省略していることや、単純な刺激、手がかり、プライムであっても多くの異なる方法で解釈できることを認識していないことを認識する必要がある。(p. 14)

研究室や野生の人間の被験者が指摘できる(証明できる)のに見逃してしまうような刺激は、多種多様にある。しかし、この種の発見は、さまざまな方法で解釈することができる。(p. 15)

これが新しい洞察であるかのように、我々はオルタナティブ・ノームについて繰り返し警告されている。

科学者自身が、人間の意思決定を測るための、すべてを見渡せる立場にあることを認めているのだ。この帰無仮説は、従来から儀式的に用いられてきたことで、規範的な力を与えられてきた。しかし、この帰無仮説が繰り返し否定されても、理論の規範的地位自体が疑問視されている場合には、興味や関心は薄い。(p. 14)

視覚的錯覚は、複数の反応や見方が同じように合理的で妥当であることを示している。(p. 16)

我々は、単純な刺激であっても、不確定性や曖昧さが特徴であると主張する。色や輝度のような単純なものであっても、ほとんどすべての知覚や物理的刺激は、取り返しのつかない曖昧さを持ち、複数の異なる解釈を受けやすいため、知覚は多元的であると言える。(p. 16)

Cohen (1981)以降、実証的に研究されてきた代替解釈や代替規範の制約については言及されていない。また、これらのPanglossianな批判の多くを困らせる事実も言及されていない。ヒューリスティクスとバイアスの実験では、被験者のほとんどが、自分が違反したベイズ的・主観的な期待効用規範を遡って支持している。つまり、被験者は反応した後、通常は自然に出てくる反応を上書きすることに失敗した後(Kahneman, 2003)、違反するように仕向けられた正しい規範を選択するのである(Kahneman & Tversky, 1982; Shafir, 1993, 1998; Shafir & Tversky, 1995; Thaler, 1987)。Felinらが強調する複数の規範を繰り返し見せられると、被験者は代替案よりもベイジアン規範を支持する傾向が強い(Stanovich & West, 1999)。Amos Tverskyの著作集を紹介したShafir (2003)は、まさにこの点を強調している。「研究は、人々の判断がしばしば基本的な規範原理に反することを示した。同時に、人々はこれらの原則の規範的な魅力に敏感であることも示された」(p.x)。例えば、Koehler and James (2009) は、非規範的な「確率照合者は、代替戦略(最大化)が説明されると、それが優れていると評価する」(p.123)と述べている。つまり、選択の場面で自分が違反したばかりの合理的選択の公理を提示された場合、ほとんどの被験者は実際にその公理を支持するということである。合理的な原則を意識的に支持しているにもかかわらず、不合理な選択をしてしまうということは、不合理な選択の最終的な原因がタイプ1の処理にあり、それをタイプ2の処理で上書きしないというみじめな傾向にあるのかもしれない。

道具的合理性からの逸脱を実証する方法として最も研究されているフレーミング効果と選好反転について考えてみよう(Kahneman, 2011; Lichtenstein & Slovic, 2006)。このような問題では、被験者は実験後のインタビューで、2つのバージョンは同一であり、文言に影響されるべきではないと同意することが多い。つまり、preference reversalsやフレーミング効果は、被験者が望む代替的な文脈を表すものではない。むしろ、そのような代替解釈は、被験者が避けたいと思う精神的汚染(Wilson & Brekke, 1994)を表している。

実験後のエンドースメントの問題は、GRDにおける理解/受容の仮定、すなわち、より反省的で熱心な推論者は、特定の状況において適切な規範モデルを肯定する可能性が高い、という仮定を採用する一つの方法にすぎない(Slovic & Tversky, 1974; Stanovich & West, 1999)。規範を積極的に反省する被験者は、自分が従いたいと思う規範を示す可能性が高い。同様に、より深い理解を助長する認知的/人格的特性を持つ個人は、特定の問題に対する適切な規範原理をより多く受け入れる。これが、先に述べた個人差の研究の結果である。

著者は、現存する文献がバイアスを強調しすぎていると繰り返し述べている。実際には、偏りを強調しすぎているのか、していないのかを知る方法はない。それを知るためには、人が活動しなければならない良性の環境と敵対的な環境の正確な分布と、すべての環境でタイプ1の処理をデフォルトにすることの正確なコストと利益を誰かが知らなければならない(全知全能とはこのことだ!)。要点(Kahneman, 2011)は、属性を置換するシステム1と怠惰なシステム2が組み合わさって、良性環境では合理的な行動をとるが、敵対的環境では著しく最適でない行動をとる可能性があるということである。良好な環境とは、練習によってシステム1にうまく表現された有用な手掛かりを含む環境である。さらに、良性環境に分類されるためには、システム1のヒューリスティクスだけに頼っている人を利用するために行動を調整するような他の個人が含まれていてはならない。一方、タイプ1の処理にとって敵対的な環境とは、システム1で使用可能な手がかりが一つもない(真のターゲットとの相関が弱い属性で代用されてしまう)環境である。環境が敵対的になるもう一つの方法は、他のエージェントが、認知ミスのシステム1を誘発する単純な手掛かりを見分け、他のエージェントが自分たちに有利になるように手掛かりを配置し始める場合である(例えば、広告や、収益を最大化するためにスーパーマーケットのフロアスペースを意図的に設計することなど)。

メリオリスト(Stanovich, 1999, 2004参照)は、ヒューリスティクスとバイアスのアプローチを支持しており、このアプローチは現代社会における認知を研究するのに理想的であると考えている。ヒューリスティックスとバイアスのタスクにおける魅力的な(しかし間違った)直観的反応は、弱点ではなく強みとみなされている。それはバグではなく、デザイン上の特徴である。なぜであろう?なぜなら、現代の世界は、多くの点で、タイプ1の処理のみに依存する個人にとって敵対的になっているからである。パングロシアン理論家は、多くの推論エラーには進化的あるいは適応的な基盤があるかもしれないことを示してくれた。しかし、Melioristの視点では、現代の世界はますます変化しており、そのような反応は個人にとって道具的に合理的ではなくなってきていると考えている。Einhorn and Hogarth (1981)は、「急速に変化する世界では、関連する自然生態系がどのようなものになるかは不明である」という重要な指摘をしている。したがって、実験室は不慣れな環境かもしれないが、不慣れな状況でうまくやっていく能力の欠如は、さらに重要な意味を持つ」(p.82)。

ほとんどの実験課題や標準化されたテストの抽象的な内容を批判する人たちは、まさにこの点で見当違いをしている。進化心理学者は、EinhornとHogarthの警告の意味を全く理解していない。彼らは、ヒューリスティクスとバイアスの文献に出てくる「抽象的」な問題や課題を嘆き、これらの課題は「実生活」とは違うのだから、人々がその課題でうまくいかないことを心配する必要はないと言う。問題は、皮肉なことに、実験室での課題やテストが「現実の生活」とは違うという議論が、ますます真実味を失っていることである。実際に、「人生」はテストに似てきているのである。例えば、許可されていない医療行為について医療保険者と議論してみてほしい。社会的な背景、個人の経験の特殊性、個人的な物語、タイプ1の処理の「自然」な側面などが、近代主義的な技術に基づいたサービスの代表者が「ルールを適用」しようとすると、すべて抽象化されてしまう。

残念ながら、現代社会は、進化的に適応した認知システムのデフォルト値が最適ではない状況を生み出しがちである。現代の技術社会は、人間が情報を非文脈化しなければならない状況を生み出し続けている。つまり、進化心理学者が議論しているタイプ1の処理モジュールのように文脈に応じた方法ではなく、抽象的かつ非人格的な方法で情報を扱わなければならないのだ。ヒューリスティクスとバイアスの研究者が研究している抽象的な課題は、このような現実の対立をよく表している。同様に、市場経済には、タイプ1の自動応答を利用して利益を得ようとするエージェントが存在する(150ドルの電子機器の「延長保証」を買ったほうがいい!)。このことからも、市場経済においては、他人に利用されてしまうタイプ1の反応を無効にすることが重要になる。現代の都市の商業環境は、認知障害者にとって穏やかな環境ではない。現代社会が、タイプ1の計算バイアスを無効にすることをますます必要とするようになれば、タイプ2の無効化が個人の幸福にとってより重要になるだろう。

進化心理学者は、現代生活における脱文脈化と抽象化の要求の重要性を最小限に抑える傾向がある(現代社会の「不自然さ」は、実際には多くの実験室での作業の「不自然さ」と一致している!)。例えば、Tooby and Cosmides (1992) は、現代のナトリウム蒸気ランプの下では人間の色の恒常性のメカニズムが機能しないことを例に挙げ、「このような不自然な照明の下で色の恒常性のメカニズムを理解しようとすることは、進歩の大きな妨げになったであろう」と警告している(p.73)。しかし、もし現代社会が、ナトリウム灯の下で色を判断することが自分の幸せにつながるような構造になっていたとしたら、人間にとっては厄介なことになるであろう。実際、現代の人間は、高度に工業化され、官僚化された社会において、完全に合理的な行動をとるためのメカニズムに対して、このような状況に置かれている。

このように、パングロシウス派とメリオリスト派の長年の論争は、図と地の反転の問題として捉えることができる。パングロス派の理論家たちの研究の結論のほとんどを受け入れても、そこから全く異なるモラルを引き出すことは可能である。例えば、進化心理学者は、人間の認知装置を更新世の環境に適応させた進化の驚くべき仕事を称えたいと思っている。確かに、そうすることは正しい。しかし同時に、何百万ドルもの広告業界が、人間の多くが無効化することのできないタイプ1の処理ヒューリスティクスを誘発する刺激を作り出すことを前提としていることに恐怖を覚えることも矛盾しないだろう。メリオリストにとっては、このようにして引き起こされたヒューリスティックスが、その時代に進化的に適応していたとしても、大した慰めにはならない。

手がかり、心、そして平衡状態 レスポンスと拡張

Teppo Felin, Jan Koenderink, Joachim Krueger

心理学、認知科学、意思決定科学、生物学の著名な研究者の方々から、我々の論文に対する思慮深いコメントをいただき、感激している。批判的なものから支持的なものまで、さまざまなコメントが寄せられている。我々はこれらのコメントに答える機会を得て、合理性、知覚、認知に適用される我々の全知全能の目の議論の拡張と意味合いを強調したいと思う。

しかし、紙面の都合上、コメントの一点一点に目を通すことはできない。したがって、我々の議論に対する基本的な懸念や反例を提起しているコメンタリー(Chater & Oaksford, 2017; Funder, 2017; Gigerenzer, 2017; Nordli, Todd, & Gigerenzer, 2017; Stanovich, 2017)に主に焦点を当てる。ただし、我々の本来の主張により好意的なコメンタリー(Noble, 2017; Schwartz, 2017)にも一応言及している。我々の回答は、3つの基本的な問題-すなわち、(1)手がかりの問題、(2)問題とは何か、(3)均衡、500ドル札、合理性の公理-を中心に構成されている。

手がかりの問題

いくつかの解説書は、我々が合理性とすべてを見通す目の議論をやりすぎているか、あるいはその議論が彼らの合理性、認知、判断の特定の概念に当てはまらないと主張している。例えばFunder (2017)は、状況-構造の文献を指摘し、状況分析によって科学者が知覚を客観的に研究することが実際に可能であると主張し、我々の全視的な目の議論に挑戦している。Gigerenzerたち(Gigerenzer, 2017; Nordli et al., 2017)は、すべてを見通す目の仮定はヒューリスティクスや生態学的合理性に関する文献には関係しないと主張している。我々はこれらの見解に謹んで同意しない。

状況解釈文学とヒューリスティクスや生態学的合理性の文学の両方に全視的な目がつきまとうことを端的に説明するには、「手がかり」に置かれる理論的なプライオリティを指摘する必要がある。手がかりに焦点を当てたアプローチは、必然的にすべてを見通す目を意味する。これらの2つの理論的伝統は、他の認知理論や心理学的理論も例として挙げることができるが、キューに焦点を当てていることから、知覚の理論でもあるのである。冒頭で述べたように、合理性や認知に関する理論の多くは、知覚や観察に関する暗黙のメタ理論を備えている傾向があるため、知覚に関する前提条件を注意深く吟味する必要がある。ここでは、まず、Funderの解説と合わせて、状況-構造の文献について説明し、次に、Gigerenzerらの解説と、彼らが手がかり、ヒューリスティクス、生態学的合理性に特に強調している点について説明する。

Funderたち(例えば、Funder, 2016)は、状況コンストラルのモデルを一般的な「状況知覚のモデル」の上に構築している(Rauthmannら, 2014, pp.679, 686の図1と表2を参照)。知覚の焦点は、手がかりに焦点を当てていることからも明らかである。状況の分類法を紹介した最近の論文では、「手がかり」という言葉が92回も出てくる(Rauthmannら、2014)。では、キューとは何か。ファンダーたちにとって「状況の手掛かりとは、環境を構成する物理的または客観的な要素である。それらは客観的に測定・定量化することができる」(Rauthmann et al., 2014, p.680; cf. Funder, 2016)。手がかりは「状況の構成」(Rauthmann, Sherman, & Funder, 2015, p.364)、つまり生態や環境(cf. Pervin, 1978)を表しており、以下のようなものが含まれる。「ファンダーは、状況をボトムアップで捉え、観察者や状況参加者自身を調査し、彼らの「コンセンサス」、つまり平均化された、モーダルな、あるいは統計的に集約された回答(例えば、状況が何であるかについての順位付けされた判断)を用いて、状況の客観的な性質に到達することができると主張している。「社会的に有能な観察者」(Funder, 2016)の集合的な反応が、何らかの形で状況の客観的な性質を明らかにするという議論である。

この状況構造論は、実は、我々が元の記事で懸念していたカメラのような知覚と現実の概念である「全視的な目の議論」の優れた例である。しかし、状況判断の場合は、トップダウンではなく、個々人の観察とその集積からボトムアップ的に全視的なものが構築される。個人は、環境中の手がかりを観察する、つまりセンサーや記録者の役割を果たし、そこから客観的な状況が構築される。言い換えれば、十分な数の目があれば、世界は網羅的ではないにしても十分に捉えられ、表現される。これは逆光学(Marr, 1982)の一例であり、対象記事で説明した世界と心のマッピングの一例である。

この背景は重要だ。というのも、ファンダーはその解説の中で、逆光学の社会的知覚バージョンの論理を使って、ゴリラ実験の我々の解釈に異議を唱えているからである(Simon & Chabris, 1999)。ファンダーは、ゴリラのシーンのリアリティは、被験者や “離れた観察者 “が「原理的に」「視覚的に」認識できると主張している(p.18)。彼はシーンを完全に捉えることの難しさを認識しているが、それでも “それは可能だ “と主張している。ファンダー氏は、我々が最初の記事で、シーンの中で観察できる可能性のあるものをいくつも指摘できたという事実は、それが可能であることを意味すると考えている。彼は、人間の知覚の外にあるものがあることを認めながらも、”人間の観察が可能な環境の部分は、人間の目的のためには、現実の十分な定義である “と主張している。ファンダーは、「そうでないと結論づけることは、科学の基礎そのものを損なうことになる」とさえ主張している。しかし、我々は、人間の視覚スペクトルの範囲内であっても、視覚的なシーンや状況の説明や表現の可能性を網羅することはできないことを示す。これは、論理的かつ科学的な事実であると考えている。物理的な構造は、あくまでも構造であり、それを認識するためのメカニズムがなければ意味がない。

例を挙げる前に、ファンダー氏の解説には根本的な誤解があることを指摘しておくる。ファンダー氏は、我々の「すべてを見通す目」の議論が「代替的な事実」を示唆しており、我々が「真実を追求する試みを放棄している」と主張している(p.19)。ファンダー氏は、我々が、ある視覚的なシーンや状況について、客観的に何も言えない、あるいは何でも言えると言っていると誤解している。我々が言いたいのはその逆で、あるシーンや状況については、無限に近いほど多様なことが客観的に語られたり、「読み取る」ことができるということである。そして実際には、これらの記述の多くは、問題や疑問(次のセクション「疑問とは何か」を参照)に応じて、同じように客観的であると同時に、矛盾していることもあるのである。ファンダー氏が言うように、理論に依存しなければ、いくら観察しても、手がかりや観察者を集約しても、視覚的なシーンや状況について「正しい」答えは得られない。

シチュエーションは、視覚的なシーンと同じように、潜在的な手掛かりや可能な現実で溢れており、それらを決定的な方法で捉えることはできない。それを「できなければならない」というのは、「すべてを見通す」ということである。Simons-Chabris (1999)のゴリラ実験の演出(バスケットボールを渡し合う)に関わった6人のアクターを調査し、さらに状況の客観的な性質を把握するために何人かの外部観察者を調査したとする。ファンダー氏が指摘する文献では、場面や状況を見る観察者、つまりin situ(状況内)、juxta situm(状況周辺)、ex situ(状況外)の観察者を配列すれば、そこから何が起こっているのかという真の客観的な性質をまとめることができると主張している(Rauthmann et al.2015参照)。多様な観察者はカメラのような記録者やセンサーとして扱われ、彼らの観察、認識、解釈の集合体が真実を生み出すことになる。また、ファンダーの分類法や、状況的な手掛かり、人物、出来事のカタログを使って、被験者に質問することも考えられる(Rauthmann et al.) 問題は、人がアテンドできる可能性のある手掛かりの膨大な量である。この問題に対処するために、ファンダーのアプローチでは、被験者に状況にコミットさせるためのメカニズムとして、強制的なランキングを使用している。しかし、一人の観察者が注意を払うことができる手掛かりは、恣意的なものであり、あるいは単に質問によって呼び起こされたものかもしれない。しかし、ここでもまた、不特定多数の手掛かりが利用可能であり、それぞれの手掛かりは理論上、注意を払うことができる。そのすべてに注意を払い、処理することは不可能である。さらに重要なことは、被験者は何が関連しているかを具体的にどのように知ることができるのかということである。観察者や参加者がたまたま同じ視覚的な手掛かりに注目したとしても、それらは合法的に「読まれ」、様々な方法で解釈される可能性がある。ポストモダン的な意味での「解釈」ではなく、単にこれらの視覚的な手がかりや行動が異なる意味を持ちうるという意味である。集計されたアンケート、公平な観察、記録、統計的な手順では、1つの真の客観的なシーンや状況を得ることはできない。

簡単に説明する。ゴリラのクリップの中で、参加者の2人が軽くぶつかったとする。これにはいくつかの問題がある。第一に、他の参加者や外部の観察者自身が実際にこれを「登録」したり見たりするかどうかは、ファンダーの集計や状況の複合的な特徴に現れるために重要だ。しかし、仮に彼らが見たとしよう。2つ目の問題は、このバンプが関連しているかもしれないし、していないかもしれないということである。そして3つ目の問題は、バンプの潜在的な解釈は様々であり、異なる解釈につながる可能性があり、それはまた、状況の全体的な性質に取り込まれるかもしれないし、そうでないかもしれないということである。客観的に見て、本当にいじめだったかもしれないし、冗談やいちゃつきだったかもしれないし、単なる事故だったかもしれない。同じことが、映像の中の参加者の表情や目線など、他の多くの手がかりにも言える。あらゆるものが関連しており(ゴリラのように「明らか」なものも)、一つのものでも多くの異なる方法で正当に読み取ることができる。重要なのは、手がかりそのものが、それが関連しているかどうか、そしてそれが何を意味しているかを、何らかの形で信号化して教えてくれるわけではないということである。

ファンダーは、手掛かりは単なる「生の入力」であり、解釈と処理が必要であることを認識している。しかし、サリエンスやアウェアネスのメカニズムは示されていない。問題は、ファンダーの解説が指し示す状況文献は、必然的に知覚の理論でもあるのであるが、そのアプローチにはサリエンスやアウェアネスの理論が明示されていないため、すべてを見通す目の問題を抱えているのである。

Gigerenzerたち(Gigerenzer, 2017; Nordli et al., 2017)はその解説の中で、「生態学的合理性にはすべてを見通す目は必要ない」と主張しているが、この文献における手がかりへの強い焦点はそうではないことを示唆している。例を挙げると、ヒューリスティクスと生態学的合理性に関する文献で高く引用されているレビュー(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011; Dhami, Hertwig, & Hoffrage, 2004; Luan, Schooler, & Gigerenzer, 2011も参照)では、キューという言葉が論文の本文中に92回登場している2。GigerenzerとGaissmaierは、具体的には、手掛かりの重み付け、手掛かりの数、手掛かりの相関、手掛かりの妥当性、矛盾する手掛かり、手掛かりの追加、手掛かりの巧妙さ、手掛かりを介した探索、肯定的な手掛かり、手掛かりの価値、最初の手掛かり、トップの手掛かり、差別的な手掛かり、手掛かりの順序付け、手掛かりの冗長性、手掛かりの相関、手掛かりの統合、手掛かりの組み合わせ、手掛かりの成長、手掛かりの好意、関連する手掛かりなど、様々な方法で手掛かりを議論している。もちろん、キューが頻繁に出てくるということは、この文献に対する何らかの知的な反論ではない。しかし、ヒューリスティックに関する議論は、知覚の領域、そして我々が主張する「すべてを見通す目」の領域に正対している。

生態学的合理性に関する文献では、圧倒的な量の環境情報がある中で(cf. Simon, 1990)、人間や他の生物はヒューリスティックを使って本質的で有用なものに集中するとしている。ヒューリスティックとは、生物が環境の中で適切な手がかりや刺激を適応的かつ倹約的に処理して注意を払い(cf. Shah & Oppenheimer, 2008)、他の手がかりや情報を無視することができるものと定義されている(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011)。

ヒューリスティックスや生態学的合理性に関する我々の懸念は、手がかり(または情報)とは何か、なぜ特定の手がかりが選択され、注目され、特定の方法で「有効」「重み付け」「順序付け」されるのかについて、明確な理論が存在しないことである。手がかりはただ現れるだけである。我々の観点からすると、正しい(あるいは有用な)手がかりに焦点を当てることは、確かに、真実性や何らかの形で固有の手がかりの重要性を強調する心理学的・行動学的モデル(例えば、カーネマンの「自然な評価」、シュワルツの「目に見えるものがすべてである」という議論も参照)よりも改善されている。しかし、生態学的合理性のモデルは、生物がなぜ特定の手掛かりを意識したり、気にしたりするのかという、手掛かりの重要性そのものについての理論を提供していない。適切な手掛かりはただ与えられているだけなのである。適切な手がかりに注目することがヒューリスティックであると言っても、なぜその手がかりが選択されるのかは説明できない。したがって、ヒューリスティックとは、知覚の問題を説明するのではなく、単に新しい名前をつけることだと、挑発的に結論づけることができるかもしれない。

Gigerenzerたちは、種固有の要因が重要であることを認めており(Gigerenzer, 2017; Nordli et al., 2017)、おそらくこれらの要因は手がかりのサリエンスと選択に役割を果たしている。しかし、これらの要因は彼らの理論にとって重要ではないようで、彼らの一般的な視線ヒューリスティックや認識ヒューリスティックに示されている(Gigerenzer, 2003; Gigerenzer & Goldstein, 2011)。Gigerenzerらは、ヒューリスティクスには進化的な起源があると仮定しており、生物がどの手がかりに注意を向けるかは、非常に長い時間をかけた普遍的なメカニズム(自然選択など)によって決定されることを示唆している。この進化論によって、彼らは一般的な主張をすることができる。彼らが言うように、「生態学的合理性は、種を超えた共通性を提案し」、「生物全体の選択圧を提案する」のです(Nordli et al., 2017, p. 31)。我々は、すべての生物が環境に存在し、選択圧を受けやすいという彼らの意見に同意する。しかし、我々は、種が活動する特定の環境(Umwelten)を考慮し、研究することが不可欠であると考えている。生物一般のモデルでは、多くの生物にとって生死に関わるような関心の対象、重要性、意識の内容を説明するのには適していない。このように、ヒューリスティクスは、知覚的な認識やサリエンスに役割を果たす、より近しい、生物特有の認知メカニズムの根底については何も教えてくれない。

我々がvon Uexküll(1957)の比較研究を取り上げた理由は、それが生物一般的な環境ではなく、生物特異的な環境への窓を提供してくれるからである。実際、ギゲレンツァー、ノーブル、ノードリら、シュワルツなど、ほとんどの論者は、ユクスキュルのUmweltという考え方が、知覚を形成する生物固有の要因を考える上で有用であることに同意しているようだ。表面的には、このUmweltの考え方は、生態学的合理性、あるいは状況的解釈のようなものと一致しているように見えるかもしれない(Funder, 2016)。

しかし、当初の論文では、von Uexküllの知覚を方向付ける具体的なメカニズム(参照:Noble, 2017)についての議論を怠ってた。これは、状況コンストラルとヒューリスティクス、生態学的合理性の両方の文献に欠けているタイプのメカニズムである。つまり、生物がその固有の環境(Umwelt)に注意を向ける方法は、種固有のSuchbilder(何を探しているのか、何が答えや解決策として選択される可能性があるのかを表す表現やスキーマ)によって導かれる。このSuchbildは、関連する物体や、例えば食料の供給源など、特定の手掛かりを認識し、生成し、見つけるように知覚を導く。例えば、多くの種類のカエルは、目の前にハエがいても、ハエが動かない限り認識しない。

全知性モデルの合理性は、このような具体性を抽象化し、手がかりそのものや様々なタイプの普遍的な探索を扱うことを好む(例えば、Gershman, Horvitz, & Tenenbaum, 2015)。Gigerenzerらが強調している「種を超えた共通性」、「生物の一般的な要因」、「当たり前の手掛かり」は、まさにこの点を強調している。ヒューリスティクスの考え方は、手がかりそのものと密接に結びついているため(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011)、知覚の指向性が脇に追いやられてしまうのである(詳細は次項参照)。例えば、「手掛かりを有効な順に探す」「手掛かりを決められた順に探す」「手掛かりを任意の順に探す」といった普遍的・一般的な検索ルールは、何の具体性も与えてくれない。探索ルールは探索空間のどの方向に探索を進めるかを指定する」という考え方も、何らかの問題や疑問、Suchbildがなければ意味をなさない。なお、我々は「ヒューリスティック」という言葉自体に異議を唱えているわけではない。むしろ、ヒューリスティックの別の概念化がSuchbildの考えを助長し、それによってすべてを見る目の問題を解決することができると考えている。例えば、マイケル・ポラニーは、「最も単純なヒューリスティックな努力は、失くした物を探すことである」と主張する際に、Suchbildに適したヒューリスティックの概念を用いている。つまり、最初の論文で議論したように、我々は何らかの形で指示された「知覚する準備」で世界に参加するのである(Polanyi, 1957, pp.) 生物も同様に、何らかの問題や疑問を念頭に置いて状況や視覚的シーンに近づき、潜在的な答えや解決策のイメージを連想し、それが観察や知覚を方向付けるのである。次に、この問題について考えてみよう。

「問い」とは何か?

最初の記事では、知覚には方向性があり、このことが心、認知、合理性を理解する上で重要であると主張した。そして、このことは心、認知、合理性を理解する上で重要だ。あらゆる場面、状況、環境には、無限の種類の手掛かり、刺激、潜在的な事実がある。生物は、このような潜在的な混乱を「切り抜ける」ために、目前の特定の問題に関連する手掛かりに自分自身を向けることで、言い換えれば、特定の質問に答えるために関連する手掛かりに注意を向けることである。ある手がかりは、ある目的のために重要であり、関連性があるが、それらの手がかりは、質問によっては、他の目的には無関係かもしれない。我々のコメンテーターは、これにほぼ同意するかもしれない。しかし、以下に述べるように、彼らが指し示す理論は、知覚の指向性、つまり知覚の認識と顕著性の背後にあるメカニズムを扱っていない。合理性や認知を語るためには、手がかりやヒューリスティクスそのものを重視するのではなく、この指向性に対する理論的アプローチを提示する必要がある。

手がかりとは、質問、問題、理論の結果であり、それが手がかりの重要性と認識を促進する。この考えを説明するために、カール・ポパーは公開講座で遊び心のある思考実験を行った。彼は聴衆に、自分の周囲をただ「観察」するように求めた。

私の実験は、皆さんに「今、ここで、観察してほしい」とお願いすることである。皆さんが協力して観察してくれることを願っている。しかし、少なくとも皆さんの中には、観察するのではなく、”何を観察してほしいのか?”と聞きたい衝動に駆られる人もいるのではなかろうか。なぜなら、私が説明しようとしているのは、観察するためには、観察によって決定することができるかもしれない明確な疑問を念頭に置かなければならないということだからである。(ポパー、1967年、p.259、強調は原文のまま)

ポパーの講義室が、ファンダーの社会的状況(cf. Funder, 2016; Rauthmann et al., 2015)とよく似ていて、講義室、仲間の聴衆、カーテン、説教壇など、身の回りにある事実を「原理的に」推定して捉えることができることに注目しよう。観察者は、一連の質問に答えて、その状況を報告することができる。しかし、潜在的な手掛かりは数多くあり、それらを完全に説明する能力(あるいは合理的な欲求)を超えている。例えば、参加者の誰かが何を観察したのかを調査することもできるが、そのようなことはできない。このような状況で、「大体このようなことが起こっている」と言っても、問題がある。ポパーが指摘するように、純粋な知覚や観察は存在しない。なぜなら、観察には常に理論が伴うからである。「観察は期待や仮説の後に来る。」言い換えれば、「我々は仮説からのみ、どのような種類の観察をすべきか、どこに注意を向けるべきか、どこに関心を持つべきかを学ぶ」(p.346)のである。世界は中立である。しかし、世界を中立的に観察することはできない。

生物がタスクに持ち込む疑問や問題がなければ、手がかりや環境に注目しても意味がない。生物は刺激を受動的に記録したり吸収したりするのではなく、常に何かを求めて能動的に場面や状況に立ち向かっている。我々は、期待、仮説、疑問、理論など、何かを持って現実との出会いを迎える。これは前述の “Suchbild “に相当する人間の姿である。疑問や知覚の指向性に注目すると、注意という概念が不要になる。

問題と質問の重要性、そして状況や環境における知覚の方向性との関連性を説明する1つの方法は、このプロセスを法医学的な問題解決と調査の形態として考えることである(参照:Koenderink, 2012)。思考実験をすると、この点がよくわかるかもしれない。前述の講演会場で、講演終了後、聴衆が席を立って会場を出ようとしているときに、殺人事件が発生したとする。これは、何が起こったのか、誰が犯人なのかを示す証拠として、あらゆる種類の環境的な手掛かりを集めることができる状況である。人と動機、観客へのインタビュー(様々な観察結果の報告)、防犯カメラの映像や写真、座席表や配置、トイレ、銀行口座、人間関係、裏口でくすぶっている葉巻の吸殻、机の上のワインのシミ、走り書きされたくしゃくしゃの紙、送受信されたテキストメッセージ、大量のマイクロファイバーやDNAの証拠となりうるものなど、現場の客観的な事実をすべて列挙し、記録することから分析を始めることができる。問題は、キャプチャできるものには限りがないということだが、さらに重要なことは、関連性があり証拠として数えられる可能性のあるものには限りがないということだ。(ちなみに、ゴリラのシーンで関連する可能性のある事実には終わりがないのと同じである。) このような手がかり、観察、事実、証拠の蓄積の多くは、状況やシーンに関連するデータや事実を含んでいる。しかし、手掛かりや観察の範囲には、この特定のシーン、状況、環境の外部にある事実や観察も含まれていることは間違いない。例えば、観客へのインタビューでは、特定の二人組が目撃されたという観察結果が得られるかもしれない。また、これらの個人は、殺人事件の前日にカフェで一緒にいるところを複数の目撃者に目撃されており、ある目撃者はお互いにひそひそ話をしているところを目撃している。これらは客観的な事実である。しかし、これらは単なるデータや事実であり、事件に関連するものかもしれないし、そうでないものかもしれない。

問題は、これらの客観的な手がかりや事実は、それ自体は実際には何も教えてくれないということだ。(最初の記事で紹介したサイモンズ・シャブリ(1999年)のゴリラの実験とシーンも同様です)。問題は、このような状況や場面をどのように処理するかということである。手がかりや事実は、本来、その意味や関連性を何らかの形で知らせるものではない。明白さがないのである。そして、存在する客観的な手掛かりや事実は、いくつものことを教えてくれる可能性がある。さらに、客観的に見て、いくらでも手がかりが集積され、いくらでも観客を犯人として指摘することができる。何でも関係してくる可能性があるのである。

さて、この仮説的なシナリオと状況を、生態学的合理性の観点からどのようにアプローチするかを考えてみよう。この理論は結局のところ、評価、処理、合理性についてのものであり、2つの解説(Gigerenzer, 2017; Nordli et al., 2017)で繰り返し述べられているように、不確実性の下での判断と意思決定についてのものである。問題は、すぐに手掛かりの概念を定義しなければならないことに行き詰まることである。我々の仮定のシナリオでは、ギゲレンツァーたちがきっと同意するように、潜在的な手掛かりや事実は無数にある。しかし、有効な手掛かり、正しい手掛かり、冗長な手掛かり、重みのある手掛かりは、ヒューリスティクスがまさにそうであるにもかかわらず、何かの拍子に出現して勝手に配列されるわけではない。また、ヒューリスティクスの「内容」に目を向けると、場面や状況を処理するためのさらなるガイダンスは得られない。ヒューリスティクスは、定義上、手掛かりとなる様々な汎用的な探索ルールによって構成されている(「手掛かりによる探索」についての考察:Gigerenzer & Gaissmaier, 2011)。つまり、この文献では、生物は何らかの方法で正しい手掛かりに直行することを前提としており、「手掛かりを有効な順に探索する」(Gigerenzer & Brighton, 2009; Gigerenzer & Gaissmaier, 2011; Gigerenzer & Todd, 1999)、あるいは「手掛かりを正確な順に調べる」(Luan et al., 2014)としている。しかし、「妥当性の高い順に手掛かりを探す」と言っても、関連する手掛かりとは何かという疑問が生じます3。不確実性は、「手掛かりの冗長性と相関性、観測値と手掛かりの数、手掛かりの重み」などの手掛かり関連要因によって低減されると推定されている(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011, p.457)。しかし、視線ヒューリスティックであれ、認識ヒューリスティックであれ、どのヒューリスティックも、手掛かり(およびその重み、数、比較)を所与のものとしているため、顕著性や認識に関する指針とはならない。

我々は、手がかりの性質や構造、ヒューリスティックではなく、質問が不確実性を減らし、知覚や観察を何に向ければよいかを教えてくれると考えている。生物が手掛かりを得るためのメカニズムは、Suchbildのような質問であり、手掛かりを自動的に配列したり検索したりするヒューリスティックではない。この違いは非常に重要だ。膨大な量の情報や刺激に対処しなければならないという、いわゆる「注意の問題」から、質問によって「何が手がかりになるのか」「何が重要なのか」に意識を向けるという、問題の性質が根本的に変わるのである。また、質問を重視することで、知覚の問題が「注意」に焦点を当てたものから「気づき」に焦点を当てたものへと変化することも、大きな特徴である。

講義室での思考実験に話を戻すと、この状況は、トップダウンで推測、期待、推測、仮説、理論を課してアプローチするのが最適だと提案している。シャーロック・ホームズのような典型的な探偵は、このようなやり方をする。膨大な量の観察データや事実、証拠らしきものを集め、目につくものすべてを集めるという不可能な作業をするのではなく、ある種の仮説的な筋書きを立てて調査を始める。最初の予感、観察の断片、そして犯人についての仮説が、探偵の観察を関連しそうな手がかり(または手掛かり)へと向かわせる。アーサー・コナン・ドイルの「シャーロック」が示唆しているように、他の人にとっては「証拠が多すぎることが問題」であり、つまり、関連する証拠はいくらでもある。しかし、シャーロックは、Suchbildの一種を使って、注目度を高め、関連する手がかりを生み出す手助けをする。つまり、質問は、目の前の状況に関連する手がかりや事実に観察を向けるのである。これは、何らかの方法で手がかりを集計したり、重み付けしたり、数えたりするようなアルゴリズムに基づいて行われるものではないことに注意してほしい(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011)。手がかりを配列したり処理したりするための一般的な「シャーロックのヒューリスティック」は存在しない。もちろん、質問や問題を提起し、推測や仮説に基づいて観察や認識を行うという方法は、絶対に間違いがないわけではない。今回の仮定の状況では、調査員は間違いなく多くの盲目の味方に導かれ、無関係な事実に注意を向けることになるであろう。しかし、認知や生物に特有の要因がこの活動を後押しし、その後、基礎となる理論を修正することで成功に導くのである。このような科学捜査は、知覚、認知、合理性を説明するという、より一般的な問題の強力なメタファーであると我々は考えている。4

我々の仮説的な思考実験とゴリラの実験(Simon & Chabris, 1999)との間には類似性がある。我々が言いたいのは、視覚的なシーンや環境において、我々は常に何かを探しており、そのため、存在する他の多くのものを必然的に無視しているということである。問題は、注意や潜在的な情報の量ではなく、質問や理論がどのように我々の観察を関連する事実に向けるかということなのである。なぜなら、環境の性質は基本的に、その場にいる生物、Suchbilder、問題、そして質問に結びついているからである。我々の視点では、知覚、認知、合理性に関する中心的な事柄は、環境ではなく、生物と問題に関係している。例えば、「バスケのパスは何本ですか?」という問いかけは、その問いかけに関連する手がかりの素となる。バスケのパスを数えるというプライミングがあれば、他の要素を「犠牲」にしてでも、これらに注意を払うであろう。しかし、ゴリラを見逃したことが、人間の心が「明白なものに盲目である」ことを示している(Kahneman, 2011, pp.23-24)、あるいは、視覚的なシーンや状況が「原理的に」網羅的に、あるいは部分的にさえ表現されうるという考え(Funder)さえも、知覚と現実の両方の性質を誤認させてしまう。すべてを見通すという考えは、知覚の指示された性質と、現実の多様な性質、そして問題、疑問、理論がどのように我々の意識や特定の手がかりの選択を指示するかを見落としている。視覚的なシーンは無限に構造化されているため、筋書きや疑問があって初めて、特に後から見ると事実が明らかに見えてくる。そして、どのような事実も、質問に応じて、複数の意味や関連性を持つことができるのである。5

イクイリブリアム、500ドル札、合理性の公理

最後のコメントは、均衡の性質、知覚と全知全能論との関係、そして合理性の公理の考えに焦点を当てている。それぞれについて、順に説明する。

ChaterとOaksfordはその解説の中で、我々の全知全能論は合理的な「機能主義的」説明にある程度限定的に適用できるかもしれないが、我々の議論は経済学(およびその関連領域)における均衡ベースの分析と説明には適用できないと主張している。経済学の認知的・心理学的批判(Kahneman, 2003; Simon, 1978; review, see Thaler, 2016)の前提は、均衡分析がエージェントの全知全能と合理性(cf. Buchanan, 1959; Kirman, 1992)、つまりすべてを見通す目を想定していることなので、ChaterとOaksfordの主張は驚くべきものだと思う。しかし、ChaterとOaksfordのコメントを考えると、明らかにいくつかのさらなる議論が必要である。我々にとって重要なのは、知覚と観察の性質に関する議論が、均衡分析と単に関連しているのではなく、経済学の理論的、経験的、数学的な枠組みの基礎となっていることを示すことである。

均衡分析の背後にある強力な前提は、ユニークな情報はすでに資産、株式、または資源に値付けされており、したがって意味のある裁定機会は存在しないというものである。市場は効率的であると仮定されている。利益を最大化する、あるいは利益を求める多くのエージェントが観察されることで、価値を見出す可能性はなくなる。経済学者は、歩道に落ちている仮想の500ドル札を例にして、この点をよく指摘する。「歩道に500ドル札はない。あったとしても、誰かがすでに取ってしまっているだろう」(Akerlof & Yellen, 1985, pp.708-709; See also Frank & Bernanke, 2003)。エージェントがたまたま(ランダムに)チャンスに出くわしたとしても、それはすぐに手に入れられてしまう。均衡理論では、機会は明白であり、したがって自己消滅すると仮定されているため、機会のように見えるものは疑ってかかる必要がある(Ball, Mankiw, & Romer, 1988; Olson, 1996; cf. Fisman & Sullivan, 2016)。この効率的な市場と均衡の強力なバージョンは、もちろん、ベイズ的なアプローチとモデル(例えば、Aumann, 1987)の使用を含めて、エージェントが適応し、探索し、学習することを可能にするように、柔らかく緩和されている(例えば、Bray & Savin, 1986; Lucas, 1986)。しかし、中心となる前提は、「500ドル札」のような裁定取引の機会は、学習と十分な目玉があればすぐに発見され、競争に巻き込まれるというものである。このように、経済学の本質的な均衡構造は、多少の修正はあるものの、しっかりと維持されている。Chater氏とOaksford氏が指摘するのは、このモデルである。

経済学の均衡公理は、これまで述べてきた知覚問題の直接的な理論的アナロジーである。問題は、世界(あるいは現実)が、知覚的あるいは観察的に網羅され、何らかの形で完全に記述され表現されると仮定してよいかどうかということである。均衡アプローチは、逆光学や心理物理学と同様に、これが可能であると仮定する。世界には、歩道に置かれた500ドル札や、視覚的なシーンに登場するゴリラなど、さまざまな「明らかな」物や事物が存在すると仮定し、人間はこれらの事実を知覚的に捉えて、世界の完全な表現にする。上述したように、被験者がこれらの「明白な」ものを見ない場合、彼らは非合理的、盲目、縛られている、または偏っているというレッテルを貼られる。これは行動経済学の多くの基礎的な(我々にとっては問題のある)基盤となっている(Kahneman, 2011; Thaler, 2016)。均衡の観点から、最も強い形では、正しい完全な表現は、神のようにすべてのエージェントによって保持されることが期待される(合理的期待の形で;Sargent, 2015)。あるいは、完全な表現とは、多くのエージェントが「目を凝らして」(ことわざのように歩道で500ドル札を探して)、相互に影響し合い、集合的な情報処理によって世界の集合的で網羅的な概念を構築した結果として現れるものである(Muth, 1961)。経済的な均衡とは、すべてを見通す目である。

経済的な文脈における問題は、視覚的なシーンや状況、環境を観察する場合と同様に、網羅的な表現ができないということである。様々な可能性のある刺激や手掛かりは、自らの関連性を示唆するものではない。経済主体は、観察の中に自明性や顕著性が何らかの形で組み込まれている世界には遭遇しない。言い換えれば、関連性のある対象物には、その価値を示す値札が(必ず)付いているわけではない。ちょうど、我々の視覚的なシーンの中の任意のアイテムが、問題、疑問、理論などの認識や顕著性の何らかのメカニズムなしには無意味であるのと同じである。このように、均衡分析の中心的な構成要素である価格という考え方は、カーネマンの自然な評価(例えば「大きさ、距離、大きさ」;Kahneman, 2003, p. 1453)と同等のものであり、現実を使い切る、あるいは完全に把握するという同様の機能を果たしていると考えられる。均衡的アプローチも行動的アプローチも、このすべてを見通す目を前提としており、異質性や知覚の指向性を説明する基礎的なメカニズムがない。したがって、ChaterとOaksfordの「均衡分析にはすべてを見通す目がない」という主張には同意できない。それどころか、均衡ベースのアプローチでは、観察上の自明性が支配し、新規性や代替使用の可能性を使い果たしてしまうことを前提としている。

ChaterとOaksfordが機能的説明と均衡的説明を区別しているのは、ここでも失敗している。均衡分析では、資産の機能的用途は完全にリストアップ可能であり、対象物のすべての可能な用途が知られており、事実上、価格が設定されていると仮定している。これは、視覚的なシーンが網羅的に記述できると主張することや、オブジェクト(例えば、資産)のアフォーダンスが完全に説明できると主張することに相当します(cf. Felin, Kauffman, Koppl, & Longo, 2014)。しかし、どんなカメラや計算機でも、観察やスキャンをするどんな数の目でも、シーンや状況を完全に捉えることはできないし、用途や経済的可能性のセットを網羅することもできない。物体の機能的な「アフォーダンス」の可能性のセットは、リストアップできるものではない。機能的な用途やアフォーダンスの会計処理の問題は、その知覚的な基礎が明確に指摘されていないものの、経済的環境や生物学的環境でも指摘されている(Kauffman, 2016; Noble, 2016)。この考え方は、他の人が平衡分析について行ってきた批判にも組み込まれている。例えば、FrydmanとPhelpsは、ほとんどの均衡ベースのアプローチは、「期待の自律的な役割を排除する」「完全に予見されたモデル」を表していると主張している(Frydman & Phelps, 2001, p. 2)。サージェントはさらに、均衡ベースのアプローチは「信念の異質性を排除している」と指摘している(Sargent, 2015, p. 18)。最後に、エドモンド・フェルプスは、「新古典派の均衡の考え方は、世界経済がどのように機能するかを照らし出していない」と、さらに強い主張をしている(フェルプス、2007年、p.xv)。我々も同感である。そして、我々の主張は、均衡分析の背後にある知覚的、観察的な仮定(逆光学に似ている)に誤りがあるというものである。

すべてを見通す目は、経済学の均衡分析で使われる数学にも直接組み込まれている(Arrow & Debreu, 1954; Muth, 1961; Samuelson, 1971; Walras, 1954; cf. Romer, 2015を参照)。均衡は、物理学の同様のモデルに基づいて、状態空間または位相空間としてモデル化される(参照:Nolte, 2010)。つまり、経済や市場は、オイラー・ラグランジュ型やハミルトニアン型の位相空間のツールを用いて表現され、そこでは、エージェント、資産、その価格が閉ざされたシステムの中で相互に作用し、網羅的に把握・計算することができる。これらのモデルが表しているのは、すべての可能な状態と空間を自動的に計算して探索し、それらを網羅して飽和させるラプラス・デーモンの形である(参照:Noble, 2017)。市場は単純に、カメラのような方法で、自ら働き、計算する(cf. Coase, 1937)。すべてのエージェントは同質で、同じ情報を持ち、異質性を許さない。現実が明白で与えられているように、機会も明白で与えられている。しかし、視覚的なシーンや状況の文脈において、網羅的ですべてを見通すことのできる表現に懸念があるように、均衡分析に関しても同様の懸念がある。

さて、そうは言っても、ChaterとOaksfordは、均衡分析は、エージェントの知覚が必ずしも外部の現実、つまり我々のすべてを見る目と一致する必要があるとは仮定していないと主張している。具体的には、「システムの内部要素の首尾一貫性に純粋に依存する合理的均衡説明を理解するためには、外部世界の(すべてを見通す)特徴付けは必要ない」(p.13)と主張している。我々が問題だと思うのは、この内部性である。特に、エージェントの全知性について強い仮定がなされていることに加えて、網羅的な性質が仮定されていることである。しかし、それ以上に、経済学者や社会理論家は、経済バブルのようなものを予測して捉える能力に欠けることを懸念している(Shiller, 2015)。

ChaterとOaksfordが均衡ベースのアプローチを提唱する一方で、Stanovichは “合理性の公理 “について広く関連する議論を行っている。彼は、我々の全知全能の目の議論で提起された問題は「もうしばらくの間に解決されている」と主張し(p.43)、知覚に関する我々の議論は、「合理性の大論争」、特に認知科学におけるその統合には何の関連性もないとさえ述べている。要約すると、スタノビッチの合理性の統合は、人間の意思決定にはバイアスが蔓延しており、我々の進化の過去は、現代世界の敵対的で実験室のような意思決定の状況に対応する準備ができていないという主張で構成されている。スタノビッチは、バイアスが蔓延していることを主張しているが、彼の研究では、バイアスに対する感受性や「合理的選択の公理」に合致する可能性という点で、個人差があることも指摘している。ある人は、「分析的知性」と「認知能力」(これは怠惰なタイプ1の処理を無効にする)のおかげで、合理的選択の公理に従って行動する。多くの人はそうではない。このことから、最近、スタノビッチらは、いわゆる “合理性指数 “を開発した。スタノビッチは、合理性の公理からの逸脱に焦点を当てたこのアプローチこそが、「現代社会における認知の研究に理想的に適している」と主張している(p.47)。私はそうは思わない。

スタノビッチの合理性の公理の問題点を説明するために、被験者が最後通告ゲームをするという実験設定を考えてみよう(Güth, Schmittberger, & Schwarze, 1982)。最後通告ゲームの最初のプレイヤー(提案者)の合理的な反応は、可能な限り最小の増額を提示することであり(例えば、実験者から1ドル札を10枚渡された場合は1ドル)、2番目のプレイヤー(応答者)の合理的な反応は、明らかに自分の方が有利であるため、1セントでも提示されたものを受け入れることであると言える。これは合理性の公理の一つである。そして、ある被験者が(提案者としても回答者としても)いかに合理的であるかを示し、成績の悪い被験者(experiment)を指摘して、彼らがいかに合理性の規範に違反しているかを強調することができるのである。このようにして、Stanovich氏が「実験後の支持」と呼ぶ、公理に対する被験者の支持を得ることができるのである。つまり、オファーはできるだけ低くすべきで、回答者はどんなオファーでも受け入れるべきだということである。しかし、公理そのものは、科学者の事前の仮説に基づいて人為的に構築されたものであり、合理性そのものについて何か意味があるわけではないことに注意してほしい。あらゆる種類の公理が合理的であると解釈される。規範からの逸脱には、いくつもの理由が考えられる。ここでいう合理的とは何であろうか。例えば、ある文化的環境では、50%以上の分割を提案し(参考:Henrich, Boyd, Bowles, & Camerer, 2005)、それ以下の提案を拒否することが合理的であるかもしれない。また、実験では、盲目と対面、プレイヤーのマッチング(他人と友人)、許容される社会的相互作用やコミュニケーションの方法、1回のゲームと繰り返しのゲーム、繰り返しの役割の反転(提案者が応答者になる)など、さまざまな小さな工夫をすることで、大きく異なる結果になる可能性がある。さて、この合理性の公理(一発勝負の最後通告ゲームの場合:低い金額を提示し、低い金額を受け入れる)は、おそらくStanovichが同意しないものであろう。しかし、これは、公理や規範を定義する際の問題点を示している。なぜなら、公理や規範は大きく変化する可能性があり、合理性の多面性や多面的な性質についての我々の最初の指摘を裏付けるものである。

スタノビッチが指摘しているように、上記の最後通告ゲームのように、多くの合理性について議論することは、我々が「パングロシアン」であるという彼の指摘を裏付けることになります(Kahneman, 1981)。Panglossianな説明とは、ランダムなパフォーマンスエラー、計算上の限界、誤った規範の適用、代替的な問題解釈などのいずれかを指摘することで、合理性の公理に疑問を投げかけるものである。ここで我々は譲歩する。個人が科学者の指定した規範や答え(例えば、最後通告ゲームで最小の増分を提示するか受け入れるか)、規範や合理性(要するに、すべてを見通す目)から逸脱する理由について、いくつもの代替的な説明(および公理)を考え出すことができるというのは、パングロシアン的であるとすれば、我々はそうである。要するに、公理を特定して、その逸脱を指摘するというプログラムは、非常に問題があると考えている。

スタノビッチが「合理性の公理」と言って念頭に置いているのは、人間が日常的に失敗していると思われる様々な計算や統計的推論のタスクに焦点を当てている(しかも、そのタスクには大きなばらつきがある)。我々の最初の懸念は、これらのタスクを認知科学における合理性の文献のタスクであるかのようにすることは、我々の観点からは極めて問題があるということである(Stanovich, West, & Toplak, 2016, pp.1-14)。しかし、それは脇に置いておこう(Schwartz, 2017も参照)。この研究プログラムの要点は、確率的・統計的推論、科学的推論、確率的数値計算、反科学的態度の拒否、迷信的思考の拒否といった特定の領域において、多数の公理-彼の「合理的思考の包括的評価」(CART);Stanovich, (2016)およびStanovichら (2016)を参照-を特定することである。そして、これらのテストは、個人がどれだけ合理的であるかを示す総合的なスコアを提供する。限定された状況であれば、これは価値のある事業かもしれない。しかし、科学者が何年もかけて慎重に作成し、調整したこれらの推論テストの多くは、負荷がかかっており、テストが難しいことを示しているに過ぎない(Krueger & Funder, 2004)。心理学研究の「ミスは楽しい」派にぴったりである。しかし、最悪の場合、これらの合理性テストは、疑うことを知らない実験対象者をエラーに陥れようとする試みと見ることができ、合理性テストは非合理性を証明するための潜在的な方法の武器となる。さらに問題なのは、科学者自身が、非合理性、盲目性、偏見を証明するために、プライミング(ゴリラの例で示されているように)などによって、精神的な汚染を容易に作り出すことができることである(これを被験者に帰す)。

このような研究プログラムから生まれたいくつかの印象的な主張を紹介しよう。例えば、Stanovichは、人間の1次と2次の嗜好の不一致を指摘し(上述のChater & Oaksfordの議論も参照)、「人間は、公理的な意味でミツバチよりも合理的でないことが多い」と結論づけている(Stanovich, 2013, p. 13)。スタノビッチはここで明らかに、非常に具体的な、すべてを見通すような合理性の概念を念頭に置いている。しかし、もし人間と動物をこのような全視的な意味で比較するならば、不合理性を示す可能な方法は実に無数にある。例えば、人間とラットの迷路走行を比較することができる。我々はこれが役に立つとは思わないし、認知や合理性とは何の関係もない。我々がこの記事で目指したのは、例えばミツバチと人間の合理性を比較するのではなく、生物の性質を理解するために種固有の要因を強調することであった。比較法の威力は、「一般的であると主張する理論を構築する」ことではなく、「種の特異性に焦点を当てる」ことにあると考えたティンバーゲンに倣ったのである(Tinbergen, 1963, p.411)。動物の中には、ある作業においては「合理的」であり、別の作業においては「非合理的」であるように見えるものもある。しかし、合理性を比較して主張することは、科学者が設定したすべてを見渡せる基準(および派生的な実験)の産物に過ぎず、合理性や認知そのものについて本質的なことを教えてくれるわけではない。

これらのことは、知覚とどのような関係があるのであろうか。結局のところ、スタノビッチは、我々の論文は合理性について何も重要なことを言っていないと主張している。「合理的思考に関する重要な結論は、Felin, Koenderink, and Krueger’s (2017) essayで扱われているレベルの知覚理論の問題に依存していない」(p.42)のである。合理性の公理の問題性についての上記の指摘は、うまくいけば、知覚についての議論が合理性の領域にとっていかに重要であるかを示している。しかし、スタノビッチの解説によれば、ここでは、知覚と合理性の具体的な結びつきには、重要なメタ理論的要素があるという。もし科学者が、人間の合理性には偏りがあるという事前情報を持って始めれば、この理論的事前情報が、実験的テストの構築やその後の観察を、この失敗やエラーを見つけるために導くことになる。知覚と観察には理論が必要なのである。これは、科学者にも被験者にも言えることである。

スタノビッチは解説の中で、「実際のところ、バイアスを強調しすぎたのか、しなさすぎたのかを判断する方法はない」と述べている(p.47)。確かにその通りだと思う。しかし、そのわずか数段後に、スタノビッチが「残念ながら、現代の世界は、進化的に適応した認知システムのデフォルト値が最適ではない状況を生み出しがちである」(p.48)と同時に主張しているのは、不明瞭である。この2つの主張は矛盾しており、後者の主張は検証できない。一般的な人間の福祉におけるハイレベルで集約された改善、急進的な技術進歩、その他数多くの指標は、人間の心に対するスタノビッチの悲観論が正当化されないことを示唆している。そして重要なことは、偏見が横行しているという主張や、認知的に「敵対的」な環境に対する懸念は、スタノビッチ自身の理論的な先達、つまり理論的なSuchbildが動かしているということである。彼が観察している非最適性の多くは、科学者とその理論の先験的な期待に合わせて研究室で構築されている。実際、スタノビッチは、人生は「テストに似てきている」と力説している。(p. 48). これは強い主張である。しかし、シュワルツ(2017)が解説で論じているように、”実験室のように、[心の]根本的な性質を歪めるような環境を作っても、[心]を理解することはできない。” 実験室がマスクしているのは、我々の視点では、現実の世界では、人々は状況を自己選択するだけでなく、(実質的に)条件(例えば、物体の色や部屋の温度などの要因によってプライミングされたり、精神的に汚染されたりする可能性がある)に無作為に割り当てられるのではなく、(質問や理論によって)キューやプライムを選択するということである。研究室では、このような自己選択を無作為に割り当てることで意図的に回避し、分析を混乱させ、科学者自身の理論に応じて合理的または非合理的な結果になるように(プライミングや質問を通して)デッキを積み上げているのである。このように、合理性に関する実験結果の多くは、人々がうまくやり過ごしているように見える現実の世界にはほとんど当てはまらないと我々は主張する。個人がミスをすることはあるか?もちろんある。しかし、これらの間違いや不合理性の多くは、実験室で人為的に作り出されたものであり、元の記事で取り上げた視覚的錯覚やゴリラの実験と同様のものである。このように、スタノビッチが説明した壊滅的な「敵対的」な認知環境にもかかわらず、また、問題が山積しているにもかかわらず、人間社会はかつてないほど暴力的でなく、繁栄しているようである(参照:Mokyr, 2002; Pinker, 2011)。

おわりに

我々は、合理性、知覚、認知の本質について、このような議論や学際的な意見交換を行う機会を得たことに感激している。コメンタリーの中には、我々の「すべてを見る目」の議論のいくつかの側面は共鳴するものの、知覚と合理性に関する我々の議論を強く批判するものもある(Noble, 2017; Schwartz, 2017)。これらの問題については、間違いなく学者たちは激しく意見を異にする可能性が高く、それはコメンタリーからも明らかである。我々の視点では、この解説書は、ハーバート・サイモンやダニエル・カーネマンの研究を超えて、「すべてを見る目」という仮定がいかに浸透しているかを示している。この仮定は、心理学や認知科学の分野でさまざまな形で現れており、状況構造に関する文献(Funder, 2017)、ヒューリスティックや生態学的合理性に関する文献(Gigerenzer, 2017; Nordli et al, 2017)、機能分析や平衡分析に関する文献(Chater & Oaksford, 2017)、合理性や推論の心理学に関する文献(Stanovich, 2017)などがある。これらの文学を超えて、すべてを見通す目は、哲学(例えば、Block, 2015; Burge, 2010)、視覚科学(例えば、Geisler, 2011; Ma, 2012)、コンピュータサイエンス(例えば、Gershman et al. )知覚的な仮定は、ほとんどの理論の中に深く隠されている傾向があり、もちろん経験的な観察や科学そのものの性質にも深く埋め込まれている。このように、この討論会と一連のコメンタリーがさらなる議論と対話のきっかけとなり、その結果、科学全体にわたる合理性、心、認知についての理解を深めるための生産的な理論的・実証的調査が可能になることを期待している。

脚注

1Funderは、「分析の中間レベル」(Funder, 2016, p.205)の手掛かりに興味があると明記している。つまり、例えば温度や状況に関わる人の数などの具体的な詳細や、状況が例えばパーティや会議であるといった大まかなカテゴリーではなく、状況の「経験的に顕著な側面」である。ここで問題となるのは、後述するように、知覚的な顕著さや気づきのメカニズムが示されていないことである。

2手がかりへのこだわりは、ヒューリスティックの議論においても顕著で、例えば、「認識ヒューリスティック」に関する最近のレビューでは、手がかりが100回以上言及されている(Goldstein & Gigerenzer, 2002)。

3興味深いことに、手掛かりを「探す」のか「通して探す」のかという区別は、ここでは非常に重要だ。しかし、後者に重点が置かれているように見えるのは有益であり、我々にとっては問題である(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011)。

4もちろん、科学捜査に限らず、科学そのものは、質問、仮説、理論がどのように観察や認識を促すかという観点から議論することができます(例えば、Bell, 1990; Polya, 1945; Popper, 1967)。

5ここでは、アーサー・コナン・ドイルのシャーロックに倣って、”明白な事実ほど欺瞞に満ちたものはない “と結論づけることができるかもしれない。このように、ゴリラ(Simons & Chabris, 1999)は、Kahneman (2011)にとっては「明白」であり、一連の質問や理論に関連している場合にのみ明白となる。