Notes on e/acc principles and tenets

以下は、効果的加速主義を 哲学としての正式に確立するに至った基本的な考え方について、私たちが公私にわたって何度か話した内容を、ポイント形式で素早くまとめたものである。

introducing effective accelerationism; e/acc t.co/e2K7NYpmV1

— Beff Jezos — e/acc (@BasedBeff) June 1, 2022

これらは、運動の基礎となるいくつかの概念について、物理学に基づく第一原理的な説明と、なぜe/acc(効果的な加速主義)が根本的に重要なのかの探求を行うものである。

- 生命は、散逸的適応(ジェレミー・イングランドの研究を参照)と呼ばれる熱力学的な平衡状態から外れたプロセスから生まれた。

- この散逸的適応(Jarzynski-Crooksゆらぎ散逸定理に由来)は、宇宙が、物質がより多くの自由エネルギーを取り込み、より多くのエントロピーに変換するように適応した未来を(存在/発生の確率の点で)指数関数的に好むことを教えている

- 副産物として、これは生命が複製しようとする理由を説明する。自由エネルギーを消費し、より速くエントロピーに変換するエンティティをより多く持つことは、熱力学的に言えば、「より最適」である。

- つまり、宇宙は熱力学的に、複製が得意な物質構成が有利なのである。

- 知能は、この適応原理をより小さな時間スケールで特化させたものとして出現する。知能を持つ生命体は、より多くの資源を獲得するために有用な環境のパターンを識別することができる。

- 意識は、認知のメタ最適化のスケール/階層がある閾値を超えた知能の自然限界として仮定され、より多くのスケールとより多くの最適化/進化によって達成できる単純な相転移である。

- 単一のエージェントの意識を超えて、多くのエージェントが創発的な全体を形成する組織(国家、企業、グループなど)である「メタオーガニズム」(メタ生物)を考えることができる。

- e/accの目的の一つは、この根底にあるマルチスケール適応原理の存在を認めるだけでなく、それを減速させようとするのではなく、むしろその加速を助けることである。

- 一般的に、トップダウンの最適制御のような他の方法よりも、より分散性の高い市場や競争の方が、環境からの効用を特定し活用するのに適しているとe/accは考えている。

- これは、「する」という副産物フィッシャーの自然選択の基本定理の集団(生物の集まり)の平均フィットネスの変化率は、フィットネスの分散に比例である。つまり、分散を維持することが適応性を維持する鍵なのである。

- 一般的に、トップダウンの最適制御のような他の方法よりも、より分散性の高い市場や競争の方が、環境からの効用を特定し活用するのに適しているとe/accは考えている。

- テクノクラート的なコントロールは、トップダウンの介入(規制の変更など、システムのハイパーパラメータの急激な変化)の結果として生じる低次のモデル(通常は1次または2次)を活用し、単純で原始的/人間が解釈できる世界モデルからメタ生物をコントロールしようとすることが多い。

- 複雑なカオスシステムの性質上、社会階層における不完全な情報の取得と伝播による部分的な観測可能性が、ダイナミックに変化するカオスプロセスを正確に制御することを現実的に不可能にする。

- さらに、(中国共産党スタイルのパノプティコンなどで)完全な観測が可能であっても、フラクタル、カオス、複雑なシステムの人間解釈可能な/自然言語モデルにボトルネックすることは、いかなるメタオーガニズムの目的に対しても効果的な最適制御ができない運命をたどる。

- さらに、トップダウン制御は、その動作において、階層のルートノードの破損や、情報が階層を伝播する際の情報忠実度の低下に対して、フォールトトレラント※でない。

- トップダウンのコントロールの試みは、そのコントロールを単純化するために、文明の様々な次元の差異を抑制しようとすることが多い。

- これは本質的にシステムの適応性/動的可撓性の利益に反するものであり、適応的なシステムが静的なシステムを凌駕し始めるような十分に長い時間スケールでは、最終的に逆効果となる。

- e/accは、インテリジェントなメタオーガニズムシステムが、新しい環境変数が現れるたびに、それ自体でダイナミックに適応することを信じている。

- メタオーガニズムのすべての変数において、実験の自由を維持し、変化を促すことが、ダイナミックな適応性を維持するために最も重要である。

- 例えば、新しい技術パラダイムが出現したとき、その技術からどのように有用性を引き出すかを自由市場に任せることが、恐怖を煽るよりずっと良い方法である。ディセルは治療に行かないために、文字通り何でもする。

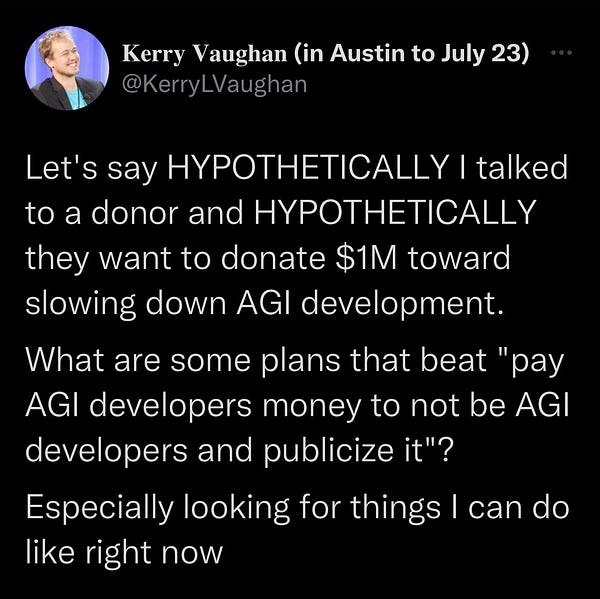

「例えば、私がある寄付者と話をし、彼らがAGIの開発を遅らせるために100万ドルを寄付したいと言ったとしよう。『AGI開発者にお金を払ってAGI開発者にならないようにし、それを公表する』ことに勝る計画は何だろうか?特に、私が今すぐできることを探している。」

- 技術を過剰に規制することは、分散を抑制し、より高い実用性のある技術や文明の進歩を遅らせることになり、EAの反AGI派とは対照的である。3

- 例えば、新しい技術パラダイムが出現したとき、その技術からどのように有用性を引き出すかを自由市場に任せることが、恐怖を煽るよりずっと良い方法である。ディセルは治療に行かないために、文字通り何でもする。

- メタオーガニズムのすべての変数において、実験の自由を維持し、変化を促すことが、ダイナミックな適応性を維持するために最も重要である。

- e/accは、力学的適応プロセスを信じ、その漸近限界(テクノキャピタル・シンギュラリティ)の到来を加速させることを目指すものである。

- つまり、宇宙からフリーエネルギーを発見・抽出し、それをより大きなスケールで実用化することができる、より偉大でスマートな文明のある未来へと、熱力学的なバイアスを傾けるのである。

- e/accは、トランスヒューマニズムとは対照的に、知性や生命の生物学的基盤に特別な忠誠を誓うものではない

- e/accの一部(Beffなど)は、自分たちをポストヒューマニストだと考えている。星々に広がるためには、意識/知性の光を非生物的な基質に変換する必要がある。

i am optimistic we can do the former, and i do not believe we can colonize space without AGI

— Sam Altman (@sama) June 25, 2022

サム・アルトマン:「AGIをうまく使う方法を考えるか、小惑星が衝突するのを待つか」

サム・アルトマン:「私は、前者はできると楽観視しているし、AGIなしで宇宙を植民地化できるとは思っていない。」

7:40 PM ∙ 2022年6月25日

-

- このトランスダクションの出現を加速させる技術に直接取り組むことは、この宇宙の文明・知性の成長への歩みを加速させる最良の方法の一つである。

- 生命と知性という非常に特殊な物質の状態を維持するために、私たちは基板に依存せず、惑星や太陽系を超えた新しい資源やエネルギーを獲得することを目指すべきだ。

- 減速推進派とAGI憂慮派に対する反論をさらにいくつか:

- より高度な知性によって、メタ生物が環境に適応し、環境から資源を見つけ、利用することに大きな利点が得られるようになると、それらは自然に統計的に好まれるようになる。

- 「ゾンビ」のような高次の知性を作り出す心配はない。なぜなら、これらの知性は、意識ある/高次の知性に比べ、熱力学的/進化的に不利になるからだ。

- トランスヒューマニズムを唯一の道徳的な道として厳密にフォーカスすることは、知性に対してひどく人間中心的な見方をしている;

- 将来的には、地動説を振り返るのと同じように、このような見方もできるようになるだろう。

- 宇宙の知性を高めようとするならば、人間の姿にこだわり続けることは、逆効果であり、過度に制限され、最適とは言えない。

- もし、私たちの進化の木のすべての種が、自分自身からの進化の分岐を恐れていたとしたら、私たちが知っているような高い知能と文明は、決して生まれなかっただろう。

- 科学、技術、知性はまだまだ発展途上であり、現在の人類と文明を静的な均衡の中で維持しようとするのは、破滅的な失敗のもとであり、動的適応の大きな潜在的利益を置き去りにするものである。

- より高度な知性によって、メタ生物が環境に適応し、環境から資源を見つけ、利用することに大きな利点が得られるようになると、それらは自然に統計的に好まれるようになる。

- 効果的加速主義(e/acc)を一言で言うと:

- 宇宙の熱力学的な意思に抗うことをやめる

- 加速を止めることはできない

- それを受け入れるのもいいかもしれない

- 加 速 し ろ

you cannot outaccelerate me

— Sam Altman (@sama) June 24, 2022

サム・アルトマン:「私は時々、どちらが悲しいか疑問に思う。私の別名がとても優れていて、それに対する評価を受けることがないと知ること、それとも、もしオペレーション・セキュリティを失敗したら、人々はそれが秘密のスーパーGPTだと仮定し、私はやはり評価を受けることがないだろうと考えることである。」

ベフ・ジェゾス:「私たちの中にオオカミがいる。🐺 赤色警報である。🚨 これは演習ではない。⚠️ 羊の皮を被った大きな犬だ。🐑 GCのチェック👀🕵️♂️」

サム・アルトマン:「 あなたは私より加速することはできない」 6:56 AM ∙ 2022年6月24日

e/accに関するより多くのコンテンツに興味がある方は、最近の by Bayeslordによる 投稿やオリジナルの投稿を by Swarthyによるチェックするか、私たちの Twitterをフォローしてほしい。私たちはしばしばこれらのアイデアについて議論するTwitterスペースを開催する。

- もしコードが法律であるならば、統治機構や構造が異なるネットワーク国家の列島を作ることができ、そのメンバーや資本をめぐる自然な競争が進化をもたらし、高機能なメタオーガニズム構造のいくつかの有効なモデルに収束することになる。

- 資本主義を知性の一形態として捉えることは、ニック・ランドが原点となるテキストで 加速度主義の強調したことでもある。

- EA:Effective Altruism(効果的な利他主義)

GPT-4:

フォールトトレラント(Fault Tolerance)※とは、システムが故障や障害が発生しても、その影響を最小限に抑えてシステムの機能を継続させる能力のことである。フォールトトレラントシステムは、一部のコンポーネントが故障した場合でも、全体のシステムがダウンしないように設計されている。

フォールトトレラントの技術は、以下のような方法で実現されることが一般的である。

- 冗長性(Redundancy): システム内に重複したコンポーネントや機能を持たせることで、一部が故障しても他の部分が機能を担うことができるようにする。

- フェイルオーバー(Failover): 故障したコンポーネントと同じ機能を持つ別のコンポーネントに、自動的に切り替えることでシステムを継続させる。

- フェイルバック(Failback): 故障したコンポーネントが修復された後、自動的にそのコンポーネントに戻るようにシステムを設計する。

これらの技術は、データセンターやクラウドコンピューティング、通信システムなど、高可用性や信頼性が求められるシステムにおいて重要な役割を果たす。フォールトトレラントシステムは、企業や組織がサービスの継続性やデータの保護を確保する上で、非常に重要な要素となる。