Contents

マイケル・パーマー医学博士

スチャリット・バクディ(Sucharit Bhakdi)医学博士

マーゴット・デボア(Margot DesBois)学士

ブライアン・フッカー(Brian Hooker)博士

デイヴィッド・ラスニック(David Rasnick)博士

メアリー・ホランド(Mary Holland)法学博士(タートルズ・オール・ザ・ウェイ・ダウンの編集者)

キャサリン・オースティン・フィッツ(Catherine Austin Fitts)

mRNAワクチンの毒性 D4CE.org

文と図版:マイケル・パーマー医学博士、以下からの寄稿による。

この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利-継承 4.0 国際ライセンス(CC BY-NC-SA 4.0)の下でライセンスされている。これは、非営利目的に限り、この本を共有し、内容を翻案し、再利用することが自由であることを意味する。そのような場合、あなたはこの出典への適切なクレジットを示し、ライセンスへのリンクを提供し、再利用された素材に変更が加えられたかどうかを示さなければならない。他の言語への翻訳を含む商業的な翻案については、著者に連絡すること。

これらの要件から免除されるのは、フェアユースに相当する本作品の小部分の再利用である。また、本作品に含まれる画像や引用文は、他の様々な作品から引用されたものである。著者らは、本書におけるこれらの素材の使用は、フェアユースのルールのもとで許されるものと考えている。

詳細はこちらを参照のこと:

creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/。

これはバージョン1.0(2023年7月28日)である。この文書の更新版を確認するには、ホームページを参照のこと:

d4ce.org/mRNA-vaccine-toxicity/ 印刷版はhttps://tinyurl.com/mRNA-vaccine-toxicity。

コメント、質問、訂正については、mRNA-vaccine-toxicity@posteo.net まで電子メールをお送りいただきたい。

表紙のグラフィックは、ソラーリ・レポート(https://home.solari.com/)のために jermwarfare.com/ のジェレミー・ネルが作成し、許可を得て使用している。

アルネ・ブルクハルト医学博士を偲ぶ

1944 – 2023

アルネは熟練した病理学者であったが、2021年、遺伝子ベースのCOVIDワクチンによって引き起こされた傷害と死亡を調査するために、十分に稼いだ引退生活から抜け出した。

アルネの精力的で専門的な研究により、ワクチンが血管やすべての主要臓器に誘発した炎症が明確に証明された。アルネは死の直前、ブリュッセルの欧州議会で研究結果を発表した。

私たちはアルネの献身と勇気、そして優しさに深く感謝している。彼は永遠に私たちの心の中にいることだろう。

目次

- 巻頭言

- 献辞

- 図のリスト

- 表のリスト .

- メアリー・ホランドによる序文

- 序文

- 1 はじめに

- 1.1 mRNAワクチンは原理的に危険なのか、それとも観察された害は偶発的なのか?

- 1.2 COVID-19ワクチンは決してあなたの健康のためではなかった

- 1.3 緊急使用許可の誤用と規制当局のセーフガードの崩壊

- 1.4 本書が書かれた理由

- 2 ウイルス学と免疫学のいくつかの要素

- 2.1 ウイルスのライフサイクル

- 2.2 ウイルスに対する免疫 .

- 2.3 非常に多様なT細胞とB細胞のリザーバーはどのようにして生まれるのか?

- 2.4 免疫学的記憶

- 2.5 交差免疫 .

- 2.6 ウイルス感染を本当に制御しているのは誰か:抗体か、細胞傷害性T細胞か?

- 2.7 呼吸器ウイルスに対する免疫:全身性免疫と粘膜免疫

- 2.8 ワクチン戦略

- 2.9 付録:ファイザー社の臨床試験における不正の証拠

- 3 mRNAワクチンによる害の免疫学的メカニズム

- 3.1 mRNAワクチンは全身に分布する 特に血管に影響を及ぼす

- 3.2 スパイクタンパク質の体内発現は広範囲で長期間持続する

- 3.3 mRNAワクチンLNPは免疫系のレーダーをかいくぐる

- 3.4 自己免疫疾患の誘発

- 3.5 ワクチンによる免疫抑制

- 3.6 mRNAワクチンによる害の基本的メカニズムは完全に一般的である

- 4 mRNAワクチンによる免疫学的危害の病理学的証拠

- 4.1 組織病理学で使用される主な技術

- 4.2 証拠のソース

- 4.3 mRNAワクチン接種によって誘発される血管炎

- 4.4 臓器特異的細胞や組織に対する免疫攻撃

- 5 mRNAワクチンの薬物動態と脂質毒性

- 5.1 脂質ナノ粒子の構造と機能

- 5.2 mRNAワクチンの薬物動態

- 5.3 脂質ナノ粒子の毒性

- 5.4 付録 規格外製造の証拠

- 6 mRNAワクチンの遺伝毒性

- 6.1 合成カチオン性脂質の遺伝毒性

- 6.2 ワクチンmRNA配列のDNAへの逆転写DNA

- 6.3 ファイザーとモデナのmRNAワクチンにおけるプラスミドDNAの混入

- 6.4 非自己遺伝子のDNAコピーがもたらす既知の、そしてもっともらしいリスク

- 7 COVID-19 mRNAワクチンの有害事象の疫学

Margot DesBois, B.A.およびBrian S. Hooker, Ph.D.- 7.1 はじめに

- 7.2 一般的有害事象、重篤な有害事象、死亡、入院、生命を脅かす事象

- 7.3 心イベント

- 7.4 血栓性事象

- 7.5 神経学的事象

- 7.6 免疫学的事象

- 7.7 生殖に関する事象

- 7.8 結論

- 8 エイズとHIV: 医学倒錯の青写真

デビッド・ラスニック博士- 8.1 AIDSは新奇な伝染病のようには振る舞わない

- 8.2 エイズと薬物乱用

- 8.3 ピーター・デュースバーグのHIV/AIDS仮説に対する科学的批判

- 8.4 HIVは性感染症ではない

- 8.5 HIVがエイズを引き起こすという証拠を求めるカリー・マリスの探求

- 8.6 反体制派の磔刑

- 8.7 アフリカにおけるエイズ

- 8.8 タボ・ムベキによるエイズの真相究明への不運な試み

- 8.9 エイズの正統性に異議を唱えるいくつかの証拠

- 9 まとめと結論

- 9.1 mRNAワクチン毒性の重要なメカニズム

- 9.2 害の免疫学的メカニズムは完全に一般的である

- 9.3 適正製造規範に戻れば、mRNAワクチンの毒性はなくなるのか?

- 9.4 mRNAワクチンが本質的に危険なものであるならば、なぜ私たちに接種が促され、強要されるのか?

- 9.5 私たちに何ができるのか?

- あとがき キャサリン・オースティン・フィッツ

- 参考文献

図表一覧

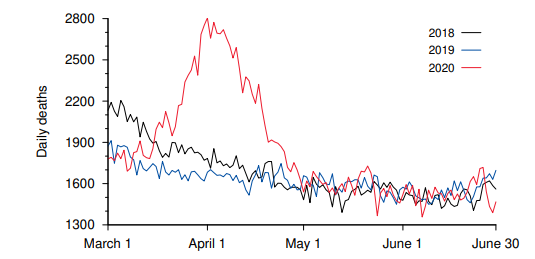

- 1.1 フランスにおける2018年、2019年、2020年の3月から6月までの日別全死因死亡率. . . . . . . .

- 2.4 抗ウイルス免疫エフェクター機構 .

- 2.6 MHC1結合タンパク質断片と細胞傷害性T細胞のT細胞受容体とのロック&キー相互作用 .

- 2.7 抗体産生の活性化 .

- 2.8 Tリンパ球のクローン選択 . . . . . . . . . . . .

- 2.10 COVID-19患者の血清中のSARS-CoV-2抗体 .

- 患者の血清中のSARS-CoV-2抗体 .2.12 遺伝子ベースのワクチンの作用機序 .

- 3.2 mRNAワクチンは免疫系のレーダーをかいくぐる

- 4.2 免疫組織化学の模式図 .

- 4.4 小血管および大血管の血管炎 .

- 4.6 mRNAワクチン接種後のIgA腎症 .

- 4.10 脳炎の病理組織像 .

- 4.11 mRNA ワクチン接種後の自己免疫様肝炎 .

- 5.1 mRNA脂質ナノ粒子の構造 .

- 5.2 ファイザーおよびModerna COVID-19ワクチンに含まれる合成脂質の分子構造 . . . . .

- 5.3 ワクチン脂質ナノ粒子はどのようにして「生体分子コロナ」を獲得するのか .

- 5.5 mRNAワクチン粒子の細胞内運命 . . . . .

- 5.6 DNA/脂質ナノ粒子とエンドソーム膜の融合 .

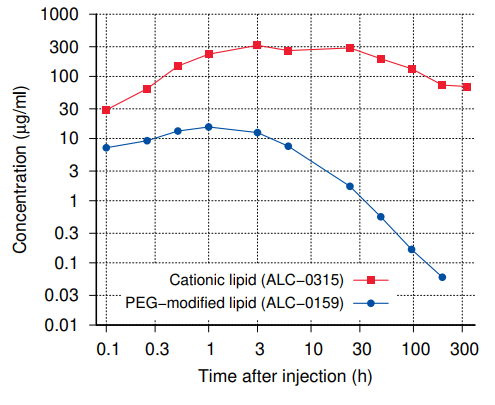

- 5.8 ファイザーのCOVID-19ワクチンに含まれる2種類の合成脂質の肝組織レベルの時間経過 .

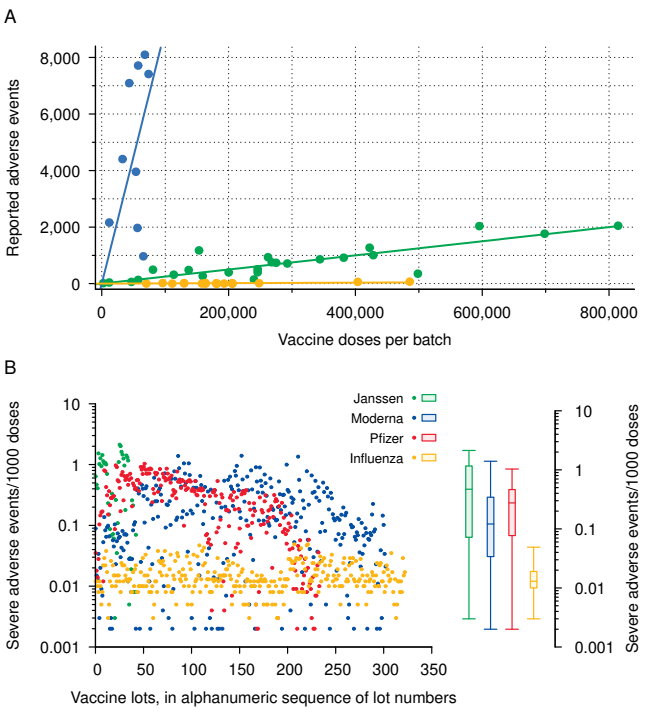

- 5.9 有害事象発生率のバッチ間変動性

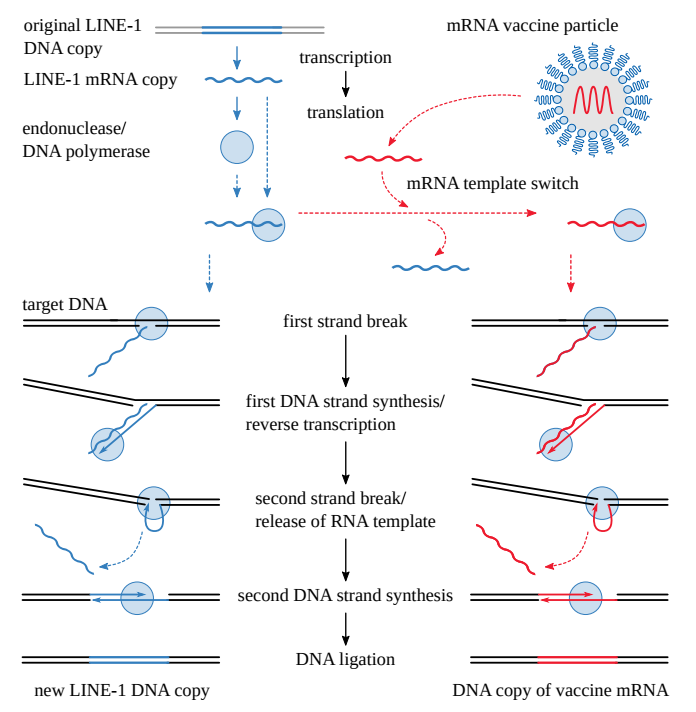

- 6.1 LINE-1レトロトランスポゾンはどのようにしてワクチンmRNAをDNAにコピーし、宿主細胞ゲノムに挿入するのか?

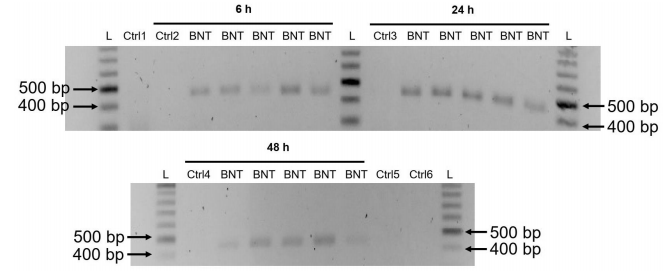

- 6.2 ファイザーワクチンがコードするスパイクタンパク質遺伝子のコピーがヒト肝細胞株の細胞DNA内に検出される

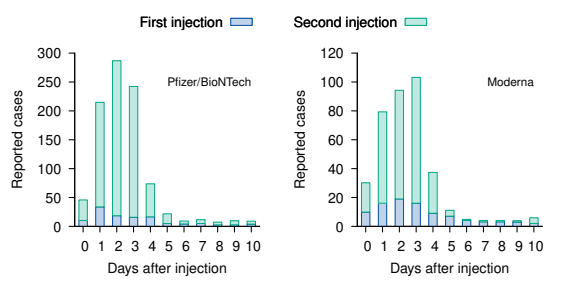

- 7.1 2020年12月から2021年8月までにVAERSに報告されたCOVID-19 mRNAワクチン接種後の心筋炎症例

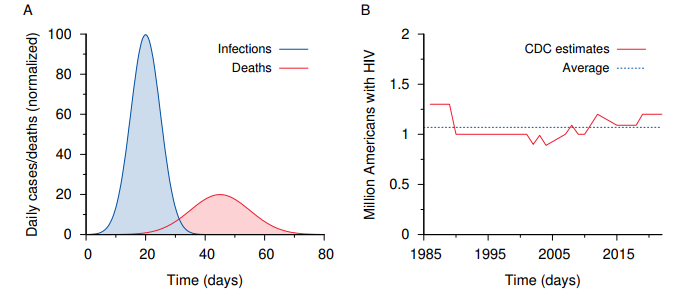

- 8.1 急性伝染病のFarrの法則、米国人口におけるHIV感染の長期的傾向

- 8.2 HIV陽性者がダーバンを行進する、南アフリカ

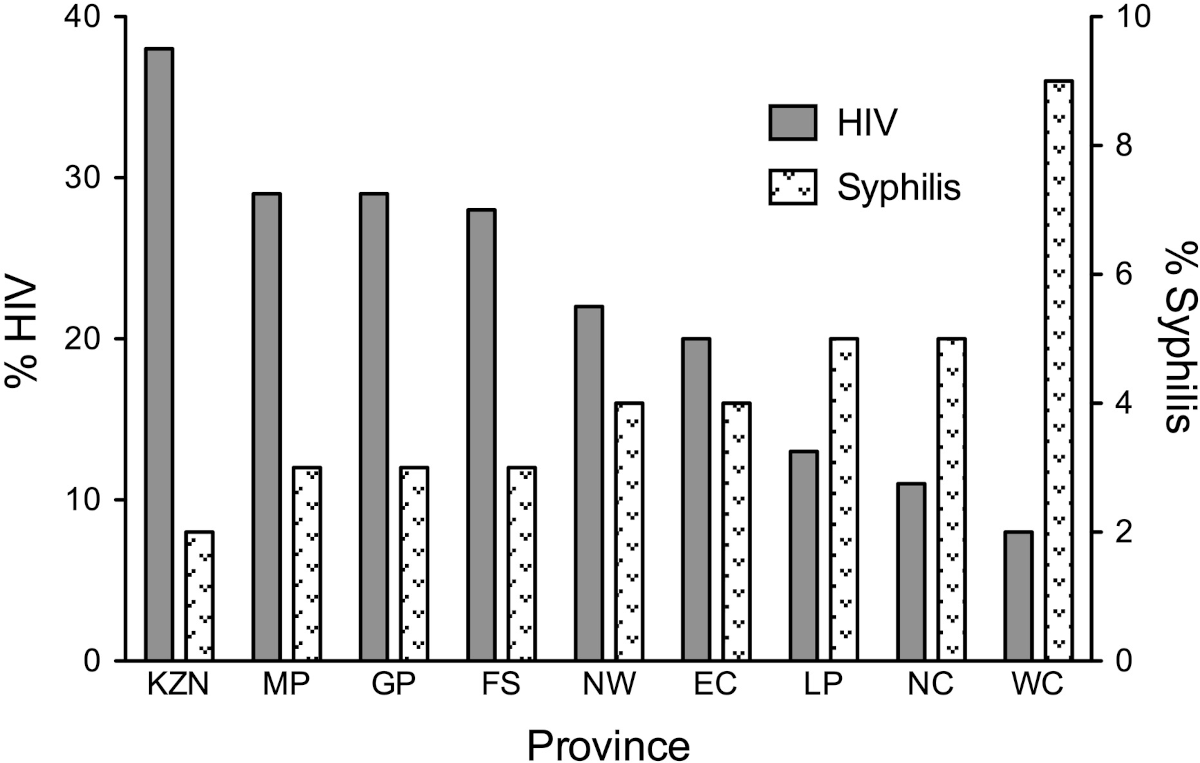

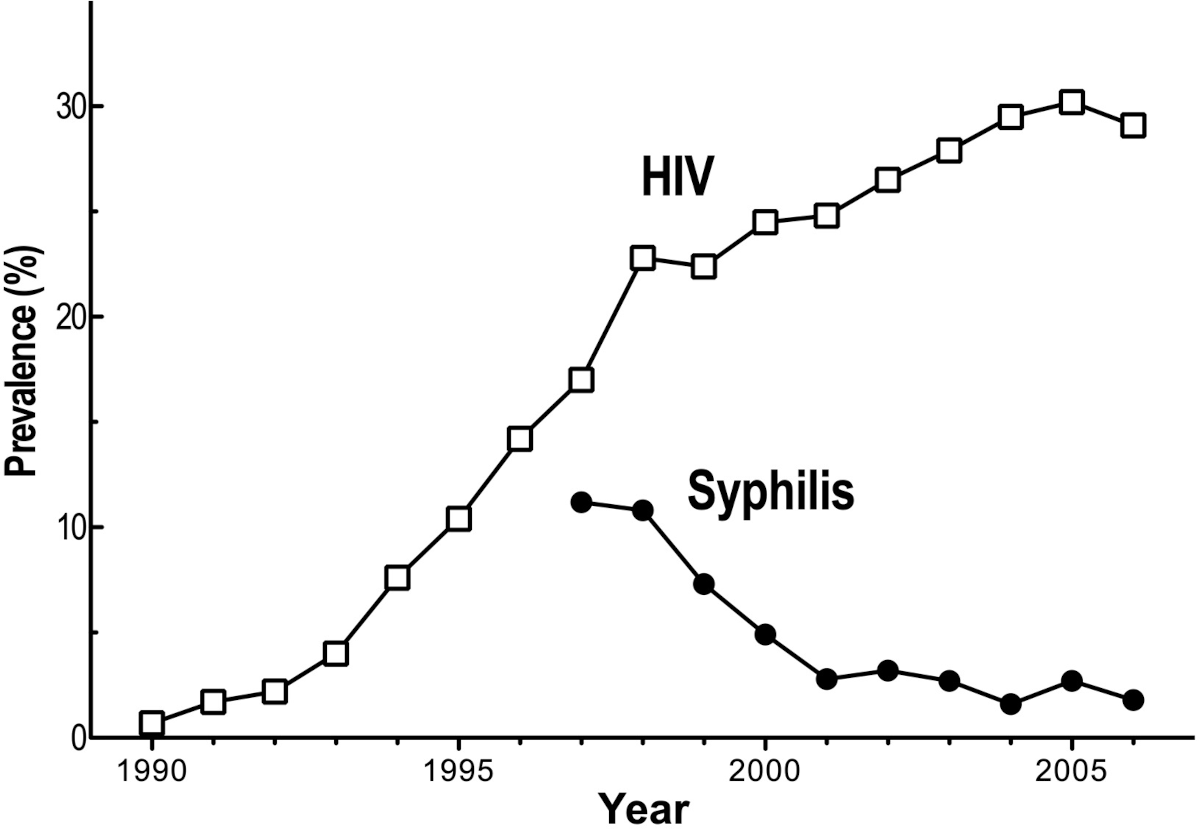

- 8.3 南アフリカにおけるHIVと梅毒の有病率の負の相関関係

表の一覧

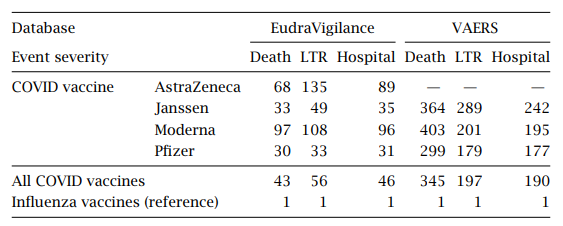

- 7.1 インフルエンザワクチンと比較したCOVID-19

- ワクチンとインフルエンザワクチンとの比較

序文

メアリー・S・ホランド、チルドレンズ・ヘルス・ディフェンス社長兼法律顧問(休職中

COVIDの閉鎖、恐怖の煽動、マスキング、検査、検閲、効果的な治療法の抑制、遺伝子ベースの実験的注射の強要、そして蔓延する傷害と死亡。恐怖の3年間が過ぎれば、このことを過去のことにして忘れたいと思うのが人間というものだ。しかし本書は、そうすることは私たち自身の危険と隣り合わせであることを明確に示している。人類に対するこの宣言されていない戦争は終わっておらず、我々は知識で武装しなければならない。

本書の目的は、COVID-19 mRNAワクチンの毒性が将来のmRNAワクチンにとって何を意味するかを説明することである。(1)脂質ナノ粒子の毒性、(2)ワクチン誘発スパイクタンパク質の毒性、(3)それらに対する免疫系の反応である。本書は、スパイクタンパク質に対する免疫系の反応が最も重要な毒性要因であると結論付けている。なぜなら、それは炎症と免疫系の損傷という剖検所見と一致し、理論的な害のメカニズムと一致するからである。

この本の結論は暗い: 「将来のすべてのmRNAワクチンは、標的とする特定の微生物に関連した、独自の特異的抗原を産生するように我々の細胞を誘導するだろう。したがって、そのようなワクチンは、COVID-19に対するワクチンと同じような規模の免疫学的損傷を引き起こすと予想しなければならない。インフルエンザ、RSV、HIV、マラリア、ガン、アレルギー、心臓病などに対して、無数のmRNAワクチンが開発中であるか、すでに市販されている。」

この本は警告している: 「何よりもまず、私たちは政府から狙われていることを受け入れなければならない。だから、彼らの裏切りや悪意に満ちた指導を鵜呑みにするのではなく、自分自身や愛する人のために気を配り、自分で調べ、科学や医学の既成の場であろうとなかろうと、どこででも正直な健康アドバイスを探し求めなければならない」。

あなたの手には、欠かすことのできない入門書がある。本書は包括的で、発表された科学文献を幅広く引用しており、本文156ページ、引用文献20ページと非常に読みやすく、ウイルス学、免疫学、毒物学の必読書となっている。引用文献、ウイルスと免疫機構の図解、COVID-19注射で死亡した人の染色組織写真も充実している。

COVID-19 mRNAワクチンの有害事象の疫学に関する章は、現在までの莫大な被害について示唆に富んでいる。COVIDワクチンは世界中で130億回接種されている。アメリカでは6億5000万回接種され、数百万件の有害事象が発生した。心筋炎、全身の血液凝固、神経学的、免疫学的、生殖学的障害などである。それにもかかわらず、CDCはワクチンを “安全 “と呼び、6ヶ月以上のすべての人に少なくとも年1回の接種を推奨するという大胆さを持っている。

デイビッド・ラスニックによる最終章は、エイズとHIVがいかにして「医学の倒錯の青写真」となったかを描いている。1980年代、トニー・ファウチ博士は「プレスリリースによる科学」を開始し、まったく証明されていないエイズについての物語を宣言し、強要した。ラズニックは、エイズの正統性は誤りであり、40年の歳月と数十億ドルの投資にもかかわらず、証明されたことは一度もない、と冷静に説明している。彼はこう書いている:

信じられないように聞こえるかもしれないが、エイズ、あるいはHIVが性行為によって感染するかどうかを決定するために計画され、実施された科学的研究は一つもない。. . .

第二次世界大戦以来、しかし特にここ数十年、アメリカでは事実上すべての主要な科学分野において、議論の封じ込めと異論者の迫害が定着している。いわゆる生物医学の分野では特にその傾向が強い。. . .

アイゼンハワー大統領が1961年に警告した政府、大企業、学会の結合が、いまや世界を支配している。. . . COVID-19の詐欺は、エイズ詐欺の典型である。. . .

われわれは世界的な全体主義的買収の真っ只中におり、この先数カ月で事態はさらに悪化するだろう。

この本の全体的な結論はラズニックと同じである:

当局の行動を “正直な間違い”と解釈することはできない。遺伝子ベースのCOVID-19ワクチンの背後にある邪悪な意図を明確に指し示すことが、あまりにも多く起こっている。必要性のない急ぎの承認、明白な脅迫と強制、正直な科学に対する組織的検閲、多数の死亡または重傷を負ったワクチン被害者に関する真実の抑圧は、すべて意図と目的について疑いを持つことを許すには、あまりにも長い間続いてきた。この戦争は何十年も続いており、今後も続き、エスカレートしていくことを予期しなければならない。

このような根拠のある情報は憂慮すべきものであり、憂鬱なものであるが、知識は力である。mRNAワクチンによる過去と未来の危害は意図的であり必然的であるという現実を理解すれば、私たちは自分自身と愛する人々を守ることができる。備えあれば憂いなしである。本書を読み、世界史におけるこの暗黒の章のページをめくるまで、参考資料として手元に置いておこう。

序文

本書の目的は、COVID-19 mRNAワクチンによる被害を検証し理解すること、そしてこの分析から、一般的な感染症に対するmRNAワクチンの使用に関する正しい教訓を引き出すことである。私たちは、メディアや科学的権威の多くにおける沈黙と検閲の陰謀にもかかわらず、COVID-19 mRNAワクチンによってもたらされた損害は、今や疑いの余地なく明らかであることを主張する。この評価は、統計的証拠とワクチン被害者の剖検・生検資料の病理学的所見によって裏付けられている。統計的側面については、Children’s Health Defenseの研究者であるマーゴット・デボアとブライアン・フッカーが第7章に寄稿している。病理学に関する第4章は、査読を経た文献に基づく部分もあるが、ドイツの上級病理学者であるアルネ・ブルクハルトの研究にも大きく依存している。彼は、多数のワクチン被害者の剖検資料について、まだ未発表の所見を我々に提供してくれた。残念なことに、アルネは2023年5月30日に予期せぬ死を遂げ、私たちから、そして現在進行中の仕事から引き離されてしまった。私たちは深い悲しみを覚えると同時に、彼の傑出した極めて重要な貢献に深く感謝している。

統計データと病理学的所見の両方を分析した結果、私たちは、これらのワクチンで経験したことは、特定の微生物抗原やそれがコードする抗原に関係なく、将来のmRNAワクチンでも同程度の危険と被害をもたらすと推測している。専門家でなくても理解できるように、免疫学の基本的な側面(第2章)と、mRNAワクチンと免疫系との相互作用(第3章)を紹介した上で、エビデンスの探求を始めた。

過去3年間の最も印象的な教訓のひとつは、医学、臨床医学、公衆衛生といったあらゆる側面における医学の腐敗と破壊の度合いである。このカテゴリーにおける最近の出来事については、ここでも議論する必要があっただろう。しかし、このテーマについては、すでに他の人々によって多くのことが語られている。そこで、第8章のAIDSとHIVに関するデイビッド・ラスニックの論文という形で、歴史的な視点を提供することにした。デイビッドは、私たちがCOVIDで見てきたような操作は、数十年前にすでに、欠陥のある科学と真っ赤な嘘を無防備な一般大衆に強要するために、そしてこの致命的と思われるウイルス感染症のキャリアと宣言された人々に有害な治療を強要するために使用されていたことを強く主張している。

戦争では真実が最初の犠牲者になるとよく言われる。COVIDの時代、私たちの多くは、欺瞞に満ちた科学と有害な “公衆衛生 “手段を使って行われている人々への戦争に目覚めている。デイビッドの章は、この戦争が長い間続いていることを明らかにしている。従って、我々はこの戦争が続くことを期待しなければならない。本書は、このような計画的な攻撃からあなた自身とあなたの大切な人たちを守るための一助となれば幸いである。

1. はじめに

COVID-19 mRNAワクチンは、感染症に対する予防接種を目的とした、mRNA技術の最初の応用であった。しかし、他の多くの感染性病原体に対するmRNAワクチンは、すでに実用化されている[1]。本書の目的は、そのような未来のワクチンがあなたの健康に及ぼすであろう影響を理解する手助けをすることである。入手可能な証拠は今のところCOVID-19ワクチンに限られているが、これらのワクチンで観察された傷害のパターンは、他の病原体に対する将来のmRNAでも再発すると予想される根本的な問題を示唆している。

1.1 mRNAワクチンは原理的に危険なのか、それとも観察された危害は偶発的なのか?

本書で示された事実から、COVID-19 mRNAワクチンが非常に重大な害をもたらしたことは明らかであろう。この被害は、これらのワクチンが意図したとおりに作用したためなのか、それともむしろ未申告の成分や汚染物質が原因なのか、疑問に思うかもしれない。この疑問を頭から否定することはできない。さらに、同じCOVID-19ワクチンのバッチ間で有害事象の発生率に異常に大きなばらつきがあり、これは少なくともこれらのワクチンが一貫した基準で製造されていないことを示している(セクション5.4参照)。これらの各要因は毒性に影響を及ぼす可能性がある。しかしながら、観察された重篤な危害のほとんどは、これらのワクチンが設計されたとおりのことを行っているという点で最もよく理解できる。

1.2 COVID-19ワクチンは決してあなたの健康のためではなかった

COVID-19の「パンデミック」に関する公式のストーリーは、非科学的なナンセンスと全くの嘘からなる驚くべき作り話である[2]。これは、SARS-CoV-2ウイルスの自然起源とされる話から始まっているが、中国のウイルス学者リ-メン・ヤンらがウイルスゲノムの詳細な分析を発表し、実験室での操作の痕跡が明らかになった時点で、通用しなくなった[3, 4]。このキメラ・ウイルスの作成に誰が関与したのか、あるいは関与していないのか、まだはっきりとはわかっていないが、この問題はそれほど重要ではない。WHOと世界のほとんどの国の政府によって迅速かつ足並みを揃えて課された、不合理で予想通り有害な「対応措置」は、ウイルスとこれらの措置が同じ意図の一部であることを明確かつ早期に明らかにした。すでに2020年初頭、クラウス・シュワブとティエリー・マレレは、その著書『COVID-19:グレート・リセット』[5]の中で明言している:

コロナウイルスのパンデミックによって引き起こされた世界的な危機は、……途方もない規模の経済的混乱をもたらしつつある。本稿執筆時点(2020年6月)で、パンデミックは世界的に悪化し続けている。私たちの多くは、事態がいつ正常に戻るかについて頭を悩ませている。簡潔に答えれば、「決して戻らない」である。

2020年6月の時点で「パンデミックは悪化の一途をたどっている」という著者の明らかな虚偽の主張は、例えば図1.1を参照されたい: 世界経済フォーラムのクラウス・シュワブとその取り巻きは、COVID-19を棍棒として、彼らの計画した「途方もない規模の経済混乱」を世界にもたらし、彼らのディストピア的な「新常態」を到来させようとしているのだ。中小企業、学校、礼拝所の閉鎖といった初期の措置は、私たちの生活と生活の質に重大な損害をもたらした。

しかし、遺伝子ベースのCOVID-19ワクチンの導入により、さらに悪いことが起こることになった。現在では、これらの製品による重大な傷害と死亡の圧倒的な証拠がある(第4章と第7章参照)が、この証拠はまだゆっくりとしか一般的な認識には浸透していない。これらのリスクは、単に容認されただけでなく、意図されたものであったということができる。開発と承認の全過程は、危険性を隠蔽し、これらの有害なワクチンの上市を急がせるように設計されていたようである。

1.3 緊急使用認可の悪用と規制上のセーフガードの崩壊

最初の緊急使用承認(EUA)は、2020年12月にFDAによって承認され、ファイザーのワクチンに関するものであった。他のワクチンの承認や、他の管轄地域の規制当局による承認もすぐに続いた。

しかし、これらの性急な承認は本当に正当化されたのだろうか?答えはノーである:

- 1. 承認される前から、私たちは本当の緊急事態が存在しないことを知っていた。2020年半ばから後半にかけて、COVID-19の感染致死率はすべての年齢層で0.15%から0.2%程度であり、合併症を持つ高齢者に非常に強い偏りがあることを示す疫学研究がいくつか発表されていた[7-9]。この感染致死率は、一般的なワクチン接種が不要とされる、毎年繰り返されるインフルエンザの流行で一般的に観察される範囲を超えていない。

- 2. COVID-19は治療可能である。このような治療に関するガイドラインは、経験豊富な医師たちによって共同開発され、すでに2020年に発表されている[10]。治療の選択肢は、ウイルスの複製を阻害することに重点を置く初期段階と、抗炎症治療が最も重要な後期段階の両方に用意されている[11]。ヒドロキシクロロキンとイベルメクチンの2つの薬剤は、初期段階でうまく使用されている。

図1.1 フランス(海外領土を含む)における2018年、2019年、2020年の3月から6月までの日別全死因死亡率。

図はRancourtらの研究[6]から引用したもので、3月と4月にピークがあったのは、WHOがCOVID-19を “パンデミック “と宣言した直後に政府が隔離措置をとったためであるとしている。

イベルメクチンはオンコセルカ症(河川盲目症)などの熱帯寄生虫病の治療にも広く使われており、そのためWHOの必須医薬品リストにも入っている。しかし、COVID-19に関しては、WHOはこのよく知られた安全な薬剤を臨床試験以外で使用しないよう警告した[12]。このような方針は合理的に正当化されるはずもなく、国や地域の保健当局によって適切に無効化され、世界中の個々の医師によって無視されてきた。ヒドロキシクロロキンについても、状況は類似している。

COVID-19に対するワクチンの緊急使用の根拠は、ウイルス性疾患の重症度が限定的であること、効果的な治療法が利用可能であることであった。しかし、このようなEUAを検討する正当な根拠がなかっただけでなく、製造業者から提供された不完全で明らかに不正な文書に基づいて発行されたのである。このような不正は規制当局によって摘発されるべきだったが、どうやら摘発されなかったようである。

メーカー、規制当局、保健当局の冷笑的で無謀な行為は、その後も続いている。簡略化された場当たり的な臨床試験から除外された妊婦や授乳中の母親は、それにもかかわらず、EUAが投与された直後にワクチンを接種するよう勧められ、その結果、妊孕性や乳児の健康に許容できないリスクが生じることになった(7.7節参照)。このリスクは、ワクチン接種後間もなく授乳中の母親の母乳からワクチンmRNAが検出されたことからも明らかである[13]。さらに、VAERSやその他の主要なデータベースで重篤な有害事象の報告が急増しているにもかかわらず、EUAはその後ますます低年齢層に拡大され、現在では乳幼児にまで適用されている。

第三者による調査(5.4節参照)によって、多くの製造バッチで検出された様々な汚染は、ワクチンの品質と製造基準を誰も守っていないという考えを補強している。したがって、FDAをはじめとする国内外の規制当局が、もはや従来の倫理的・専門的基準を遵守していないことは明らかである。

1.4 本書が書かれた理由

COVID-19ワクチンによるリスクと顕在化した被害を一般大衆に知らせることが必要かつ緊急であることに変わりはないが、本書を執筆した主な理由は別のところにある。この原稿を書いている時点で、サイトメガロウイルス、エプスタイン・バーウイルス、呼吸器合胞体ウイルス、その他いくつかの病原体に対するワクチンの臨床試験がすでに進行中である[14]。本書の目的は、これらの将来のmRNAワクチンが、COVID-19に対するワクチンと同じような重大な危害を引き起こし、同じような方法でそうなることを予期しなければならないことを示すことである。私たちは、この害がmRNA技術に組み込まれていること、そして、薬に見せかけた未来の毒物から子どもたちやあなた自身を守るために、できる限りのことをしなければならないことを理解してもらいたいのである。

2. ウイルス学と免疫学のいくつかの要素

本書の中心的なテーゼは、COVID-19 mRNAワクチンで見られた危険性と顕在化した危害は、免疫学の第一原理から予測可能であったということであり、さらに他のウイルスや非ウイルス病原体に対する将来のmRNAワクチンでも同様の危害が予想されるということである。このケースを説明するために、まずウイルスがどのように増殖するのか、そして免疫システムがどのようにウイルス感染と戦い、最終的に克服するのかを簡単に説明する。この章での議論は包括的なものではなく、本書の論旨を評価する上で重要かつ不可欠な要素のみを簡略化して紹介する。より詳細な解説については、適切な標準的著作 [15, 16] を参照されたい。

2.1 ウイルスのライフサイクル

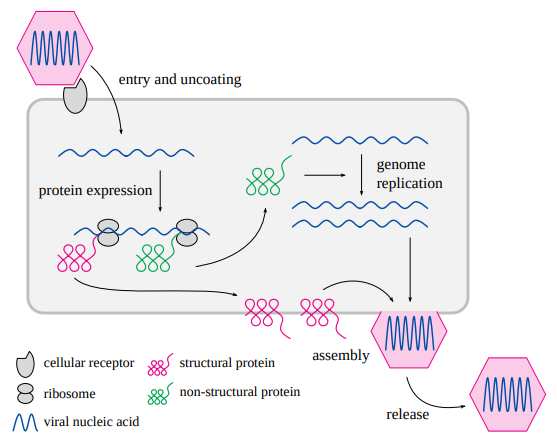

ウイルス粒子は細胞ではない。ウイルス粒子は核酸ゲノム(RNAまたはDNA)から構成されているだけであり、そのゲノムはタンパク質と、場合によっては脂質(脂肪のような分子)から構成される殻に包まれている。ウイルスにはエネルギー代謝やタンパク質合成のための細胞機構がないため、増殖には他の生物の細胞を利用しなければならない。そのためには、ウイルス粒子(ビリオン)が宿主生物の細胞に入り込み、その細胞に子孫のビリオンを作らせなければならない。これには少なくとも次のようなステップが必要である(図2.1):

- 1. ビリオンは宿主細胞表面のタンパク質レセプターに結合する。これがビリオンの細胞内への取り込みの引き金となる。

- 2. ビリオンはコーティングを解除する。これによりウイルス核酸ゲノムは放出され、ウイルスタンパク質の新しいコピーの合成を指示できるようになる。

図2.1 ウイルス増殖とタンパク質発現の概要(簡略化)

ウイルス粒子は、ウイルス・タンパク質(マゼンタ)で囲まれた核酸ゲノム(DNAまたはRNA、青)から構成されている。これらは核酸を保護すると同時に、宿主細胞のレセプターへの結合を仲介し、宿主細胞への侵入を容易にする。細胞内に入ると、核酸は被覆を解かれ、ウイルスタンパク質の新しいコピーの合成を指示する。非構造ウイルスタンパク質はこの細胞内段階でのみ存在し、ウイルス核酸の複製などの機能を果たす。これらの新しいゲノムのコピーは、構造タンパク質とともに新しいビリオンに集合し、細胞から放出されて他の細胞に感染する。

- 3. すべてのウイルスタンパク質が娘ビリオンに組み込まれるわけではない。ビリオンに含まれないタンパク質は非構造タンパク質と呼ばれ、感染細胞内にのみ存在し、ウイルスゲノムのコピーを作るなど、ウイルス増殖において様々な役割を果たす。ウイルス粒子に組み込まれるタンパク質は構造タンパク質と呼ばれる。

- 4. ウイルスの新しいコピーは、細胞表面、または時には細胞内コンパートメント内で集合し、その後細胞から放出される。これらの子孫ウイルスは、他の体細胞に感染することができる。

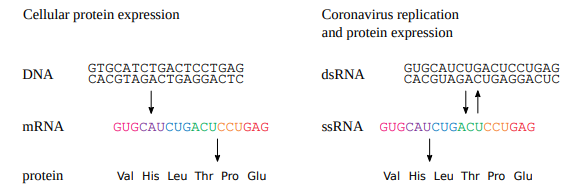

2.1.1 細胞とウイルスのゲノム構造とタンパク質発現

図2.1は、ウイルス粒子に含まれる核酸の性質について意図的に曖昧にしたものである

ウイルス核酸はDNAであったりRNAであったり、また一本鎖であったり二本鎖であったりする。この多様性の意味するところは非常に興味深いが、ここでは長く論じない。代わりに、RNAウイルスはDNAウイルスよりも突然変異率が高い傾向があり、一本鎖ゲノムを持つウイルスは二本鎖ゲノムを持つウイルスよりも突然変異率が高いということだけを述べておこう。したがって、コロナウイルスやポリオウイルスなどの一本鎖RNAウイルスは、突然変異率が最も高い傾向にある。このことはワクチン開発を困難にする。というのも、循環しているウイルスは、変異によって免疫の対象となる分子的特徴を変えたり失ったりすることで、ワクチン誘導免疫を回避する可能性があるからである1。

図2.2は細胞自身の遺伝子とコロナウイルスの遺伝子の機能様式を対比したものである

細胞遺伝子の発現は、ゲノムDNAからメッセンジャーRNA(mRNA)への転写、そしてタンパク質への翻訳という規則的なパターンに従っている。対照的に、コロナウイルスは一本鎖のRNAゲノムを持ち、タンパク質の発現と自身の複製の両方の鋳型となる。複製には二本鎖RNA(dsRNA)中間体が関与するが、これは宿主細胞内にのみ存在し、ウイルス粒子にパッケージされることはない。これらのステップを実行するRNA依存性RNAポリメラーゼは、コロナウイルスゲノム内の非構造遺伝子の一つによってコードされている。

図が示唆するように、dsRNA分子は細胞の遺伝子発現には関与しない。従って、dsRNAが細胞内に存在することは、ウイルス感染と進行中のウイルス複製を意味する。驚くべきことに、我々の体細胞はdsRNAの存在を検出するレセプターを持ち、問題のウイルスに対して非特異的免疫反応と適応的免疫反応を起こす(セクション2.2.2.1参照)。

1ウイルスがこのような免疫学的逃避を起こしやすいかどうかは、その変異率だけでなく、ヒト宿主への適応度にもよる。例えば、インフルエンザウイルスも麻疹ウイルスも一本鎖RNAウイルスであり、突然変異率が高いが、この2つのうちインフルエンザウイルスだけが突然変異による急速な「抗原ドリフト」を起こしやすい。しかし、SARS-CoV-2はインフルエンザのパラダイムに従っているようである。実験室で最近製造されたため、ヒト宿主への徹底的な進化的適応ができなかったことから予想されたことである。(インフルエンザウイルスには、”抗原シフト “として知られる遺伝的変異の別の原因がある。これは原理的には非常に重要であるが、本書の趣旨からは外れる)。

図2.2 細胞mRNAと比較したコロナウイルスRNAゲノムの機能

左:細胞の遺伝子はDNAからmRNAへの転写によって発現し、その後タンパク質に翻訳される。右:コロナウイルス粒子に含まれる一本鎖RNAもタンパク質合成を促進するが、同時に二本鎖RNAの中間体を含む自身の複製の鋳型としても機能する。

2.1.2 ウイルス増殖における細胞レセプタータンパク質の役割

ウイルスの侵入と増殖の第一段階は、細胞レセプター・タンパク質へのビリオンの結合である。もちろん、これらの細胞性タンパク質はウイルスの侵入を促進するために存在しているわけではない。その代わりに、細胞や生物の生理学において様々な役割を果たしている。例えば、SARS-CoV-2の侵入を促進する細胞性タンパク質であるアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)は、アンジオテンシンIIを分解する役割を果たしている。これは血圧を上昇させるペプチド(小タンパク質)メディエーターである。ウイルスがレセプターに結合することで、そのレセプターの生理学的機能が阻害され、感染の臨床症状の一部が引き起こされる可能性がある。

ウイルスが細胞に感染するためには、特定の細胞表面分子を必要とするため、ほとんどのウイルスの宿主細胞の範囲が制限される。このように宿主細胞の範囲が限定されているため、ウイルス感染の重症度が緩和される傾向にある。

2.1.3 いくつかのウイルスは膜で包まれている

図2.1では、ウイルス粒子を核酸とタンパク質の殻(カプシド)のみからなるものとして描いた。多くのウイルス(ポリオウイルスやアデノウイルスなど)は確かにこの2つの要素だけで構成されているが、他のウイルスはさらにエンベロープに囲まれている。エンベロープの組成は細胞膜に似ており、脂質と埋め込まれた膜タンパク質で構成されている。この場合、細胞レセプターに結合するのはこれらの膜タンパク質である。これらはしばしばスパイクまたはスパイクタンパク質と呼ばれる。

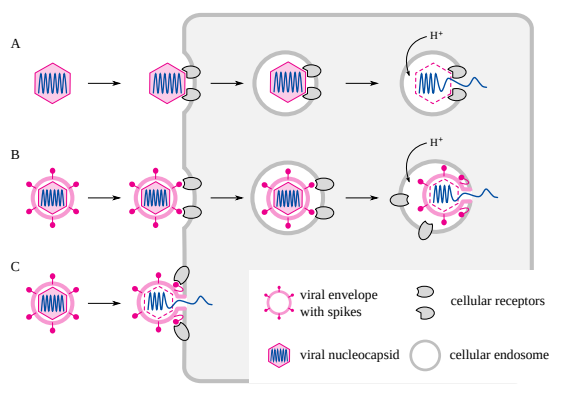

図2.3 非エンベロープ型ウイルスとエンベロープ型ウイルスの細胞内侵入と被覆解除。

A: 多くの非エンベロープウイルス(アデノウイルスなど)はエンドサイトーシスによって取り込まれる。エンドソームの酸性化(すなわち、エンドソーム内にH+イオンが蓄積すること)は、ウイルスゲノムのアンコーティングと細胞質への移行を引き起こす。B: 多くのエンベロープウイルス(例:インフルエンザウイルス)もエンドソーム経路をたどる。ゲノムの細胞質への移行は、ウイルスエンベロープがエンドソーム膜と融合するときに起こる。この段階はウイルスのスパイクタンパク質の分子形状の変化によって引き起こされるが、通常は酸性化によっても引き起こされる。C: エンベロープウイルスの中には、細胞表面で直接融合するものもある。BとCの両方の経路がコロナウイルスで起こることが示唆されている[15]。

細胞表面のレセプターに結合することに加えて、スパイクはウイルスエンベロープの細胞膜への融合を仲介する。この融合は、ウイルス核酸がウイルス粒子からサイトゾル(細胞の主要区画)へ移行するのに不可欠なステップである。ごく一般的に、このステップはエンドソーム、すなわちエンドサイトーシス後にウイルス粒子を含む膜コンパートメントの酸性化によって推進される(図2.3の経路Bを参照)。

コロナウイルスはエンベロープしている。COVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2の話題のスパイク・タンパク質は、このウイルスの受容体結合と膜融合の両方を仲介している。膜融合を起こすためには、スパイク・タンパク質は分子形状(「コンフォメーション」)を変えなければならない。

クロロキンやヒドロキシクロロキンはエンドソームの酸性化を阻害することが知られている。したがって、ヒドロキシクロロキンがCOVID-19に対して臨床的に有効であることは驚くべきことではない[17]。

2.2 ウイルスに対する免疫

われわれの免疫系は多くの武器を持っており、その多くは細菌、ウイルス、その他の特定のタイプの病原体に特化したものである。ここでは、ウイルス感染に関連する防御機構に焦点を当てる。COVID-19に対するような抗ウイルスワクチンだけでなく、結核やマラリア、その他の非ウイルス感染症に対する防御を目的とした将来のmRNAワクチンも同様である。

我々は2つの中心的な問題を提起することによって、抗ウイルス免疫の探求を開始する:

- 1. 進行中のウイルス感染をチェックし排除するために、免疫系が展開するエフェクター機構とは何か?

- 2. 免疫系は経験から学習し、多くの場合、同じウイルスに一度だけ罹患すると、その後は一生そのウイルスに対する免疫を維持する。この学習はどのように行われるのか?

2.2.1 抗ウイルス免疫エフェクター機構。私たちの免疫システムは、2つの重要な戦略を使ってウイルス感染と闘っている:

- 1. ウイルス粒子が私たちの体細胞に感染する前に阻止する。

- 2.すでに感染し、子孫ビリオンを生産している体細胞を破壊する。

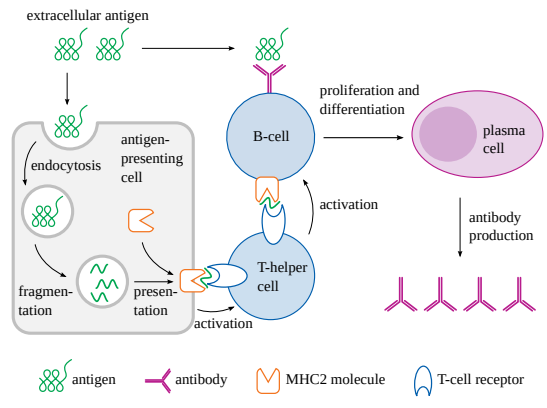

これらの戦略はいずれも、問題のウイルスの抗原(タンパク質)を特異的に認識し、結合する分子と細胞が関与している(図2.4)。感染細胞の殺傷は、主にTキラー細胞としても知られる細胞傷害性Tリンパ球によってもたらされる。図2.4はこれらがどのように活性化されるかを示している。感染細胞はウイルスゲノムの指示に従ってウイルスタンパク質を発現するが、その過程でタンパク質分子のいくつかを小さな断片に切り刻む。そして、これらのタンパク質断片(ペプチド)を、特定のキャリアタンパク質(MHC1)と結合させて細胞表面に露出させる。タンパク質が合成されるときはいつでも、この作業を行う。この一般的なメカニズムは、免疫監視を可能にするために極めて重要である。免疫系は細胞表面のペプチド断片を検査し、その細胞が健康な状態にあるのか、それともウイルスに乗っ取られてウイルスタンパク質を生産しているのかを判断することができる。この監視は細胞傷害性Tリンパ球によって行われる。これらの細胞はT細胞レセプターと呼ばれる特異的な表面タンパク質を持ち、MHC1分子によって提示された個々のウイルス由来ペプチドを特異的に認識する。

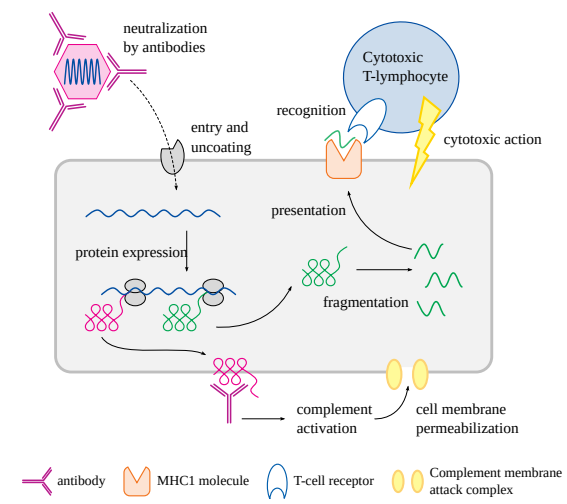

図2.4 抗ウイルス免疫エフェクター機構

この漫画は、私たちの免疫系がウイルス感染と闘い、根絶する3つのメカニズムを示している。抗体はウイルス粒子と結合し、中和することができる。また、細胞表面に現れたウイルスタンパク質に結合し、補体を活性化することもできる。補体は細胞外タンパク質のカスケードで、ウイルスに感染した細胞に膜貫通孔を形成させる。細胞内に残ったウイルスタンパク質は断片化され、特殊なキャリアタンパク質(MHC1)と結合して細胞表面に露出する。MHC1に結合した断片をTキラーリンパ球が認識すると、Tキラーリンパ球が活性化し、ウイルス感染細胞にいくつかの細胞傷害性タンパク質を放出する。

さまざまなT細胞レセプターを持つT細胞のレパートリーは非常に多く、その中でウイルス由来のペプチドに結合するのは1つまたは数個、あるいは全く結合しない場合もあることを理解することが重要である。T細胞レセプターがそのようなペプチドと結合する細胞傷害性T細胞は、そのペプチドを提示した細胞を攻撃するように誘導される。この認識イベントはまた、細胞傷害性T細胞の分裂と増殖を刺激する(これについては後述する)。

ウイルス粒子との結合と遮断-中和-は、形質細胞によって合成・分泌される細胞外タンパク質である抗体によって媒介される。これらの細胞はBリンパ球の子孫であり、Bリンパ球もまた、同族ウイルス抗原に遭遇することにより、増殖と成熟を誘導される(図2.7参照)。T細胞の場合と同様に、B細胞にはさまざまな表面レセプターを持つ非常に多くの細胞が存在し、そのうちのごく一部の細胞だけが特定の抗原を認識し、活性化を受ける。

抗体は様々な方法でウイルス感染細胞の殺傷に貢献する。図2.4はそのようなメカニズムの一つを示したものである。これは、血漿タンパク質からなる補体系が関与している。補体系はプロテアーゼ(タンパク質切断酵素)の自己増幅カスケードである。微生物細胞の表面や、ウイルス感染の場合は私たち自身の体細胞上に存在する抗原を認識し、結合した抗体によって活性化される。補体の活性化は膜攻撃複合体の生成で頂点に達する。膜攻撃複合体は複数のタンパク質分子からなるリング状の大きな構造で、細胞膜に穴を開ける。

図2.5は、補体系の作用様式に関する代表的な論文[18]から引用したもので、補体系が細胞を完全に破壊できることを示している。ご覧のように、抗体と補体にさらされた細胞は穴だらけになっている。穴は細胞膜のバリア機能を破壊し、細胞は死滅する。

細胞膜の透過化もまた、細胞傷害性T細胞が展開するエフェクター・メカニズムの一つである。問題の孔形成タンパク質であるパーフォリンは、補体孔の主成分(C9)と構造的に似ている。この効果は、T細胞からの破壊的酵素の放出によって増強され、その酵素はパーフォリン孔を通って感染標的細胞に侵入することができる。さらに、細胞傷害性T細胞は標的細胞をアポトーシス-生得的な細胞自殺プログラム-に誘導するメディエーターを放出する。

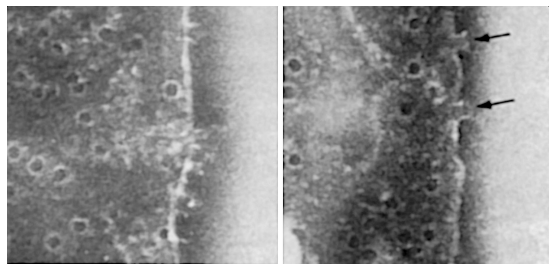

図2.5 赤血球上に孔を形成する補体膜攻撃複合体

補体タンパク質を供給するヒト血清の存在下で、ヒツジ赤血球に対する抗体をこのような細胞に結合させた[19]。ほとんどの膜攻撃複合体は上から見ている。矢印は、細胞の端に位置する個々の複合体を強調している。それらは横向きに描かれており、細胞表面から突出しているのがわかる。

抗体とT細胞レセプターは構造的に類似しており、前述のようにどちらも特異的に抗原を認識することができる。しかし、両者には以下のような違いがあることに注意すべきである:

- 1.抗体は無傷の抗原分子を認識するが、T細胞レセプターは断片としてのみ認識する;

- 2.抗体は結合のために抗原そのもののみを必要とするが、T細胞レセプターはMHC分子によって提示された場合にのみ、その同族ペプチド(タンパク質断片)を認識する。

抗体はそれ自身が細胞外タンパク質であるため、細胞表面か細胞外腔に抗原が存在する場合にのみ抗原と出会う。このような抗原では、抗体は非常に有効である。一方、図2.4に示した断片化とMHC1依存性の提示機構により、細胞傷害性T細胞は細胞内抗原に効果的に反応することができる。このように、抗体と細胞傷害性T細胞は明らかに相補的な機能をもっている。

2.2.2 抗ウイルス免疫応答の活性化

細胞傷害性T細胞もB細胞も、その同族抗原との接触によって活性化され、増殖が誘導されること、そして問題のT細胞やB細胞は、異なる抗原特異性を持つ細胞の大規模な既存のプールから引き出されることを前述した。T細胞やB細胞の活性化には、確かに特異的抗原の認識が必要であるが、それが全てではない。全ての特異的免疫応答は、免疫系の生得的な非特異的要素の活性化から始まるのである。

2.2.2.1 特異的免疫応答は、非特異的免疫系によって開始される

汚染された傷口が炎症を起こし、赤く腫れ上がり、痛みを伴うことがあるのは、経験的にご存知だろう。この迅速な反応は、まだ特異的な免疫反応によるものではない。その代わりに、感染微生物(このシナリオではほとんどが細菌である)が、最初に私たちの非特異的免疫系または自然免疫系を活性化させる。これは2つの方法で起こる:

- 1.微生物細胞そのものが引き金となる;

- 2.バクテリアの毒性または侵入性が、私たちの体細胞の一部を死滅させる。腐敗した体細胞から放出される分子の一部は、炎症を促進する。

補体系は、抗体の助けがなくても、細菌の細胞表面によって活性化される。補体の活性化は細菌細胞を透過させるだけでなく、マクロファージや好中球顆粒球による破壊の目印となる。これら2種類の細胞は貪食に特化しており、つまり専門的に微生物を食べて殺す。第三の貪食細胞は樹状細胞である。樹状細胞はマクロファージと関連しているが、後者とは対照的に、主に “戦士 “としてではなく、”メッセンジャー “として機能する。樹状細胞は、摂取・分解した病原体に対する抗体反応を引き起こすのに重要な役割を果たす(セクション2.2.2.3参照)。

死滅した細菌細胞から放出された分子(主に細胞壁成分だが、細菌のDNAなども含む)は、私たち自身の体細胞内にある様々なパターン認識受容体(PRR)によって認識される。これらのPRRは大規模かつ構造的に多様なタンパク質群であり、よく知られているサブクラスはToll様受容体(TLR)である。これらの様々なPRRが活性化されると、サイトカインやケモカインと総称される様々な炎症性メディエーターが放出される。これらのメディエーターの重要な作用には、以下のようなものがある。

- 1. 血管透過性の亢進。これにより、抗体や補体を含む血漿タンパク質が感染組織に流入する;

- 2. 貪食細胞や他の免疫細胞を感染巣に引き寄せ、活性化する。

- 3. 感染部位で遭遇した微生物抗原に対する特異的T細胞およびB細胞応答の活性化。

ウイルス感染症はそれぞれに適したPRRを活性化する。2本鎖DNAはもちろんヒト細胞にも存在するが、通常は細胞質には存在しない。二本鎖DNAはもちろんヒト細胞にも存在するが、通常は細胞質には存在しない。したがって、細胞質に存在する二本鎖DNAはDNAウイルス感染のシグナルとなる。

さらに他のタイプのPRRは、通常は健康な体細胞内にしか存在しないが、死滅した細胞から放出される可能性のある分子に反応する。微生物感染においては、このような「隠れた自己」シグナルは免疫反応を増幅させるのに有用である。自己免疫が自らの体細胞を破壊できる閾値を超えると、破壊された細胞から放出される隠れ自己シグナルが、自己免疫の攻撃性をさらに煽り、持続させる。

2.2.2.2 細胞傷害性T細胞の活性化

感染に対する非特異的な反応が一段落すると、今度は特異的な免疫反応が始まる。ここでは、細胞傷害性T細胞から始めて、適切な抗原特異的T細胞とB細胞クローンがどのように選択的に活性化されるかを考えてみたい。

2PRRの中には、エンドソーム内の一本鎖RNAを検出するものがあり、そこから感染ウイルスが侵入することが多い(図2.3参照)。mRNAワクチンもエンドソーム経由で取り込まれるため、これらのレセプターを活性化する可能性がある。この作用は、RNAのメチル-シュードウリジン修飾 [20]によって抑制することができ、ModernaワクチンとファイザーCOVID-19ワクチンで使用されている(セクション2.8.3.2参照)。

私たちは、細胞がタンパク質を産生するときはいつも、そのタンパク質分子のサンプルが小さな断片に切り刻まれ、細胞表面に運ばれ、そこで細胞傷害性T細胞と相互作用し、認識されやすくなることを見てきた。細胞傷害性T細胞と提示されたタンパク質断片の相互作用を、錠前と鍵のようなものと考えてみよう(図2.6)。細胞傷害性T細胞の貯蔵庫には無数の異なる鍵(T細胞レセプター)があり、事実上無限の鍵(断片)に適合することができる。しかし、どのウイルスのタンパク質も、限られた数のキーしか生み出さない。キーは、利用可能なすべての細胞傷害性T細胞のうち、対応する限られたサブセットにしか結合せず、活性化しない。

図2.6 MHC1に結合したタンパク質断片と細胞傷害性T細胞のT細胞レセプターの鍵と錠の相互作用

私たちの体内のTリンパ球上のT細胞レセプターは、総体として非常に広い抗原特異性のスペクトルをカバーしているが、個々のT細胞上のレセプター分子はすべて同一であり、同じ抗原に結合する。細胞表面のMHC1分子が提示するタンパク質断片のひとつと結合するT細胞だけが、結合して活性化することができる。

活性化されたT細胞の数は、利用可能な抗原特異性のリザーバー全体から見ればわずかであるが、それでも絶対数から見れば相当なものである。新しいウイルス変異体は、1つか数個の新しいタンパク質断片を作り出すかもしれないが、その他の断片の大部分は変化せず、したがって我々のTリンパ球によって認識され続ける。同様に、あるウイルスファミリーの異なるメンバー間には、ある程度の細胞傷害性T細胞ベースの交差反応性と交差防御が存在するのが普通である(セクション2.5も参照)。従って、SARS-CoV-2の変異の出現に対抗しなければならない、また、すべての「懸念される変異型」を特注ワクチンの開発によって追い詰めなければならないというシナリオは、最初から馬鹿げていたのである。

2.2.2.3 抗体産生の活性化 先に述べたように、抗体は形質細胞から分泌される細胞外タンパク質であり、形質細胞はBリンパ球、略してB細胞に由来する

T細胞と同様、B細胞は抗原特異性が多様な表面レセプターを持っているが、一つのB細胞のレセプターはすべて同じである。しかし、T細胞レセプターとは異なり、B細胞レセプターは実際には抗体である。B細胞が適切な抗原に出会い、その受容体である抗体を介して抗原と結合すると、このB細胞は活性化される:分裂を開始し、娘細胞は最終的に形質細胞に変化し、可溶性抗体を産生し始める。私たちの体内の血漿細胞によって産生される抗体の量は、感染症がないときでもかなり多い。私たちの血漿には1リットルあたり10~12グラムの抗体が含まれており、その半分は約3週間ごとに入れ替わる。

B細胞の中には抗原との結合だけで活性化するものもあるが、ほとんどのB細胞はT-ヘルパーリンパ球によるさらなる刺激を必要とする。全過程の概略を図2.7に示す。まず、樹状細胞やマクロファージなどの抗原提示細胞(APC)が抗原を取り込む。APCの内部で抗原は断片化され、細胞表面に提示される。このプロセスは、他の体細胞における細胞内抗原の提示と似ている(図2.4参照)が、抗原提示細胞は異なるタイプのMHC分子を用いていることに注意されたい。細胞内抗原の細胞傷害性T細胞への提示にはMHCクラスI分子(MHC1)が関与しているが、特殊な抗原提示細胞による本来の細胞外抗原の提示にはクラスII分子(MHC2)が関与している。これらのMHC2分子は、細胞傷害性T細胞よりもむしろTヘルパー細胞と選択的に相互作用する。

抗原を捕捉したB細胞は、APCと同じように抗原を処理してTヘルパー細胞をリクルートする。したがって、B細胞はAPCと同じようにMHC2と抗原由来のペプチドとの複合体を作り、同じT細胞レセプターと相互作用することができる。T-ヘルパーが抗原ペプチドを提示するB細胞と結合すると、そのB細胞の活性化が完了する。

図2.7 抗体産生の活性化

細胞外抗原はB細胞表面の抗体と結合し、抗原提示細胞(APC;通常は樹状細胞)とも結合する。APC内で抗原は断片化され、MHCクラス2分子と結合して細胞表面に提示される。この複合体はTヘルパー細胞によって認識され、活性化される。T細胞は次にB細胞を活性化し、B細胞はAPCと同じ抗原プロセッシングと提示のステップを行う。無傷の抗原とTヘルパー細胞による二重の活性化に応答して、B細胞は分裂を開始する。その子孫は形質細胞に変化し、元のB細胞と同じ抗原特異性を持つ抗体を合成・分泌する。

要するに、B細胞の活性化には、抗原提示細胞とTヘルパー細胞の両方からの「許可」が必要なのである。このやや複雑な取り決めが、特に自己抗原に対する早すぎる過剰な抗体反応を防ぐ役割を果たしている。このやや複雑な仕組みが、特に自己抗原に対する早すぎる過剰な抗体反応を防いでいるのである。しかし、このような安全装置が機能しないこともあり、その結果、自己免疫疾患を引き起こすこともある。

図2.4をもう一度振り返ってみると、細胞表面には存在するが、細胞外には存在しないウイルスタンパク質に抗体が結合していることがわかる。このような細胞表面タンパク質は、どのようにして抗原提示のMHC2経路に入るのだろうか?例えば、細胞傷害性T細胞がウイルス感染細胞を殺した後などである。その後、その細胞の残骸はマクロファージや他の抗原提示細胞によって分散・除去される。残骸の一部は、B細胞を活性化するために、B細胞の表面レセプターに結合しなければならない。

2.2.2.4 抗体クラススイッチ

新しく形成された形質細胞が、最初は免疫グロブリンM(IgM)と呼ばれる特定の抗体クラスを産生することは注目に値する。IgM産生の一過性という性質は、診断上有用である。ある抗原に対する抗体反応のほとんどがIgMである場合、それは最近始まった一次反応に違いない。一方、ほとんどがIgMでない場合、それはしばらくの間続いており、免疫系が以前にすでに遭遇した抗原に対する二次反応または「記憶」反応である可能性が高い(セクション2.4参照)。

従って、IgGまたはIgAは、最初に形成されたIgMと同じ抗原と結合し続ける3。

2.3 非常に多様なT細胞とB細胞のリザーバーはどのようにして生まれるのか?

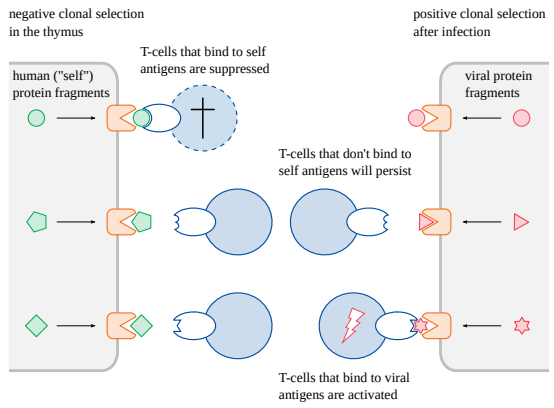

上述したように、T細胞とそのレセプターのリザーバーを無数の「鍵」に例えたが、これらの鍵はどんな抗原の「鍵」にも適合する。そしてBリンパ球も同様である。現在では、本当に驚くほど多様な鍵が、胎児の発育中にすでに生じていることが知られている。これはどのようにして起こるのだろうか?発育中に現れるタンパク質断片(キー)に反応して、ロックが形成されるのだろうか?しかしそれでは、T細胞は「自己」のタンパク質断片を認識するレセプターだけを備えていることになる。というのも、子宮内の胎児は通常、感染症から守られているため、発育中のT細胞を訓練するために、いかなる感染因子に由来するペプチドも利用できないからである。これでは有用な目的を果たせるはずがない。一方、もし多様なロックが自然発生的に、ランダムに、指示するキーやテンプレートを必要とせずに生じるとしたら、「非自己」抗原、すなわちウイルスタンパク質を含む外来病原体由来の抗原を認識するリンパ球が何十億個も生成されるかもしれない。

3成熟したB細胞の抗原特異性は原理的には変わらないが、抗体の抗原に対する結合親和性は時間とともに増加する。この “親和性成熟 “は、遺伝子の点突然変異によって引き起こされる。

図2.8 Tリンパ球のクローン選択

T細胞レセプターの多様性は、最初はランダムに生成される。つまり、多くのT細胞が自己抗原に結合するレセプターを持つことになる。胸腺では、そのようなT細胞はその抗原を発現する細胞によって “餌付け “され、破壊されるか抑制される。自己抗原に結合しないT細胞は持続し、後日ウイルス感染に反応して活性化され、増殖を誘導されることがある。

興味深いことに、現在では後者であることが知られている。しかし、T細胞レセプターのランダムな生成ということは、多くのT細胞が「自己」抗原を認識するということでもある。不思議なことに、”自己 “を認識するこれらのリンパ球は、生涯を通じてサイレンシングされるか、抑制されている(図2.8)。この制御機構に時折誤作動が起こり、自己免疫疾患につながることがある。肝細胞に発現する抗原に反応するT細胞が、自己免疫性肝炎を引き起こす。T細胞が膵臓のインスリン産生細胞に対して反応するようになると、自己免疫性糖尿病になる。

しかしその一方で、基本的にすべての非自己タンパク質に反応する免疫細胞は、生まれながらにして存在し、何か挑戦的なことが起きればいつでも行動を起こす準備ができている。従来の予防接種が乳幼児期に成功するのも、新生児がすでにウイルス感染に耐え、克服できるのも、まさにこのためである。このように、コロナウイルスがやってくると、T細胞の抗コロナチームが立ち上がり、インフルエンザがやってくると、抗インフルエンザチームが立ち上がる。同じウイルス株、あるいはより一般的には関連したウイルス株で再感染するたびに、このチームは強化され、ウイルスをより迅速に封じ込め、感染をより効果的に終息させることができるようになる。

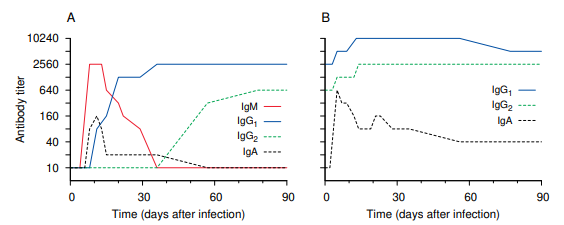

図2.9 一次および二次ウイルス感染に対する血清抗体反応

この実験では、子牛を同じウイルス(牛呼吸器合胞体ウイルス)に2回感染させ、異なるクラスの血清抗体濃度を経時的に測定した。A:最初の感染でIgM抗体が一過性に上昇し、その後IgGに取って代わられる。B: 再感染によりIgGはさらに急速に上昇するが、IgMは再上昇しない。IgAは最初の感染で一過性に上昇するが、2回目の感染ではより高く、より持続的に上昇する。Y軸が対数になっていることに注意。21]の図1より引用した。

2.4 免疫学的記憶

急性感染症に対する免疫応答は一過性である。感染が克服されると、上述したT細胞、B細胞、形質細胞など、活性化された炎症細胞のほとんどはもはや必要とされないため、除去される。このため、問題の病原菌に対する循環抗体のレベルも時間とともに低下する。しかし、一定数のT細胞やB細胞は、いわゆるメモリー細胞として、多くの場合、生涯にわたって存続し、同じ病原体に再びさらされたときに、迅速かつ強固な二次免疫反応を起こすことができる。

一次抗体反応と二次抗体反応の違いを図2.9に示す。描かれている実験は、初乳を与えずに、つまり母体抗体を一切摂取せずに育てた子牛で行われた。これは、観察された抗体が子牛自身の、最初はナイーブな免疫系によって産生されたものであることを確認するためである。

子牛は意図的に同じウイルスに2回感染させた。最初の感染では抗体の上昇がやや遅れた。当初、これらの抗体はすべてIgMクラスであった。その後、IgMはIgG抗体に取って代わられた。IgG抗体はこの実験の時間スケールでは持続的に高値を維持したが、さらに数ヵ月後には徐々に減少すると予想される。わずかな一過性のIgA反応も見られた。

2回目の感染では、初期の遅滞期が短くなった後、IgGがさらに増加した。注目すべきは、この時IgM抗体が全く出現しなかったことである。2回目の感染に対する反応からIgMが検出されなかったことは、新しいB細胞クローンが活性化されなかったことを証明している。その代わりに、抗体反応は、すでにIgMからIgGへ、あるいはIgAへのクラス転換を経験していたメモリーB細胞の増殖によって完全に駆動された。

二次的なT細胞反応も、一次的なものより迅速で強力である。二次免疫反応の臨床的相関は通常免疫であり、同じウイルスの再感染は臨床的に顕在化する前に食い止められる。その最たる例が、麻疹や風疹のような古典的な小児疾患である。天然痘もかつては小児科の病気と考えられ、終生免疫を残していた。

二次免疫反応の有効性を高めることは、もちろんワクチン接種のすべての理論的根拠である。効果の低い一次反応は、病原体である細菌の(理想的には)無害な派生物で誘発されるため、病原体そのものは最初の接触でも二次反応と出会うことになる。天然痘ワクチン接種後、記憶B細胞と記憶T細胞が実質的に終生持続することが報告されているが [22]、他のウイルス、例えば麻疹や流行性耳下腺炎では、ワクチンによる免疫の持続性は低いかもしれない [23, 24]。

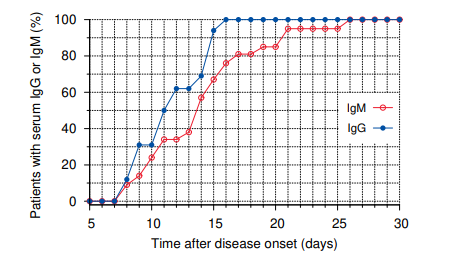

2.5 交差免疫

われわれにとって新しいウイルスでありながら、以前に遭遇したウイルスと関連しているウイルスに感染した場合、われわれの免疫系は、古いウイルスから慣れ親しんだ新しいウイルスの分子的特徴を認識し、これらに対する二次的な反応を起こすことができる。同時に、免疫系は新しいウイルスに特有の、つまり新奇な特徴に対しても一次反応を起こす。このことは図2.10のような所見を説明する。このグラフは、COVID-19患者のうち、当初は抗体検査で陰性であったグループにおけるSARS-CoV-2に対する抗体の発現を追跡したものである。IgMとIgGの両方が上昇しているが、IgGの方がより速く上昇している。この急激な上昇は典型的な記憶による反応である。一方、すべての患者が最終的にIgMも発現しており、これは一次反応が起こっていることを示している。このように、IgGの初期の上昇は交差免疫によるものであり、その後のIgMの上昇はSARS-CoV-2の新規で特異的な抗原性特徴に対する一次反応である。

図2.10 COVID-19患者の血清中のSARS-CoV-2抗体

COVID-19患者の毎日の採血でIgGとIgMを別々に測定した。一次免疫反応で予想されるように、すべての患者は最終的にIgM抗体を獲得するが、IgGはIgMより先に上昇することから、免疫反応は二次的なものであり、交差免疫によるものであることがわかる。データは[25]の図1AとBによる。

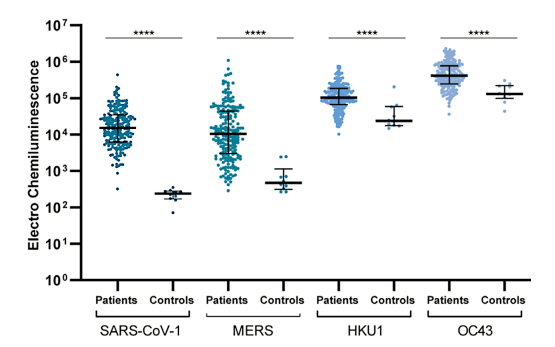

SARS-CoV-2感染に対する記憶型反応の基礎を築いたと考えられる特異的ウイルスは、図2.11のデータから明らかである。この研究では、COVID-19患者の血清検体を用いて、SARS-CoV-1、MERS、HKU1、OC43の4種類のヒト・コロナウイルスのスパイク蛋白と交差反応する抗体について検査した。いずれの場合も、SARS-CoV-2感染は、SARS-CoV-2に感染していない対照群で観察された抗体レベルに対して有意に抗体レベルを上昇させた。しかし、HKU1およびOC43では、陰性対照群でもかなり高い抗体価が認められた。このような免疫を持っている人がSARS-CoV-2に感染した場合、HKU1やOC43で誘導された交差反応性メモリーB細胞が再活性化し、再び抗体を産生することになる。このような交差反応性抗体の存在は、COVID-19の臨床的重症度の低下と相関していることは注目に値する[27]。

図2.11 SARS-CoV-2感染によって誘発された交差反応性IgG抗体

SARS-CoV-2感染を示す203人の血清検体と陰性対照群の血清検体を用いて、ヒトコロナウイルスSARS-CoV-1、MERS、HKU1、OC43のスパイク蛋白に対する抗体量を測定した。4つの抗原すべてにおいて、抗体価は対照群よりも感染群で高く、SARS-CoV-2のスパイクに対する抗体が他のコロナウイルスのスパイクと交差反応することを示していた。図は[26]から引用した。

SARS-CoV-1(オリジナルのSARSウイルス)とMERSでは、対照群の抗体レベルは低かった。これらのケースでは、COVID-19患者の交差反応性抗体レベルの強い上昇は、SARS-CoV-2そのものによって誘導されたに違いない。したがって、回復したCOVID-19患者は、SARSやMERSのどちらかのウイルスが、例えば別の “高セキュリティ “生物兵器研究所から逃げ出すなどしてカムバックした場合、SARSやMERSから一応の交差防御を享受できると予想される。

SARS-CoV-2と他のコロナウイルスとの間の交差免疫は、Tリンパ球に関しても証明されている [28, 29]。ほとんどの患者においてCOVID-19の臨床経過が穏やかなのは、T細胞とB細胞の交差免疫が広く存在するからであろう。

2.6 ウイルス感染を本当に制御しているのは誰か:抗体か、細胞傷害性T細胞か?

ウイルス感染は抗体形成とT細胞反応の両方を引き起こすことがわかった。ウイルス感染を制御し、克服するために、それぞれ何が重要なのだろうか?答えは「場合による」である。

2.6.1 一次免疫反応と二次免疫反応

あるウイルスに初めて感染した場合(そして交差免疫がない場合)、ウイルス粒子が体細胞に侵入する前に結合して中和する抗体は存在しない。したがって、免疫反応が起こるまでに、かなりの数の細胞が感染している可能性がある。この仕事は主に細胞傷害性T細胞が担うが、抗体依存性細胞傷害メカニズムも貢献している(図2.4参照)。一方、感染ウイルスに以前遭遇したことがあり、抗体レベルがまだ十分であるか、または短期間で上昇させることができる場合、これらの抗体はウイルスの拡散を効果的に制限することができ、したがって支配的な役割を持つ [16, p. 358]。

2.6.2 抗体依存性の増強

答えはウイルスの正体にもよる。すべてのウイルスが特異的抗体を誘導する一方で、一部のウイルスは抗体によって効果的に中和されない。これは、免疫系のある種の細胞が抗体-抗原複合体を取り込み、それを破壊することになっているからである。抗体が結合したウイルス粒子がそのような細胞に取り込まれ、破壊を免れた場合、そのウイルス粒子はその免疫細胞内で増殖し始める可能性がある。全体として、抗体は細胞をウイルスから守る代わりに、ウイルスの複製を促進し、病気を悪化させることになる。この作用は抗体依存性増強(ADE)と呼ばれる。臨床的には、ADEは炎症亢進反応(「サイトカインストーム」)を引き起こし、肺、肝臓、その他の臓器へのダメージを増幅させる。

デング熱は自然なウイルス感染症であるが、抗体依存性の増強によってしばしば合併症を起こす。ADEはデングウイルス、呼吸器合胞体ウイルス(RSV)、麻疹に対するワクチン接種後にも観察されている。コロナウイルスもワクチン誘発性ADEを起こしやすく、オリジナルのSARSウイルス(SARS-CoV-1)、MERSウイルス、ネココロナウイルスで報告されている [30, 31]。これらはすべてSARS-CoV-2に近縁である。特にSARS-CoV-1はSARSCoV-2と相同性が高く、ゲノムレベルで82%の配列同一性があり、両者の宿主細胞上のウイルスレセプターはACE2である。COVID-19感染とワクチン接種に関連した抗体依存性亢進のリスクは、遺伝子ベースのCOVID-19ワクチンが展開される前に文献で明確に認識されていた[32-35]が、非常に短期間の臨床試験中に厳密に評価されることはなかった。

2.6.3 ウイルスによるT細胞細胞傷害の回避

ADEによって抗体を介した中和を回避できるウイルスがある一方で、図2.4に概説したMHC1依存性の抗原プロセシングと提示経路を妨害することによって、細胞傷害性T細胞の活性化を妨げるウイルスもある。よく知られている例としては、ヘルペスウイルスやポックスウイルスがある。

私たちの免疫系には、ナチュラルキラー(NK)細胞という答えがある。NK細胞は特殊な表面レセプターを持つリンパ球で、体内の他の細胞にMHC1分子がないことを検出することができる。それによってNK細胞は、それらの細胞を殺すために活性化される。NK細胞は、感染細胞表面のウイルスタンパク質に結合した抗体によっても活性化される4。

まとめると、細胞傷害性T細胞は一次感染やADEを誘発するウイルスに対して最も重要であり、抗体は二次感染や細胞傷害性T細胞の作用を回避できるウイルスに対して支配的な役割を果たす。

2.7 呼吸器ウイルスに対する免疫:全身性免疫と粘膜性免疫

COVID-19を含む多くのワクチンは、主に呼吸器粘膜に感染し、その後血流にのって他の臓器に感染するウイルスを対象としている。その際、呼吸器(および消化器、泌尿生殖器)の粘膜内や粘膜下に存在する免疫系の細胞は、体内を守る免疫細胞とはやや独立して機能していることに注意しなければならない。

4抗体とNK細胞の複合作用は、「抗体依存性細胞媒介性細胞傷害」(ADCC)と呼ばれる。さらにNK細胞は、ウイルス核酸や一部のウイルスタンパク質に対するパターン認識受容体も備えている。このため、本格的な適応免疫応答が始まる前であっても、NK細胞はウイルス感染と闘うことができるのであり、NK細胞は自然免疫応答と適応免疫応答の両方に関与しているのである。

粘膜免疫と全身性免疫の機能的区別の重要な特徴の一つは、体内に存在する抗体の2つの主要カテゴリーである。第一のカテゴリーの抗体は、粘膜の最上層の細胞層(上皮)の直下にある形質細胞によって産生される。これらの抗体-分泌性免疫グロブリンA(sIgA)-は粘膜表面に分泌される。分泌型免疫グロブリンA(sIgA)は粘膜の表面に分泌されるため、空気感染(あるいは食物感染)したウイルスと接触し、ウイルスの結合や粘膜内の細胞への感染を防ぐことができる。

第二のカテゴリーに属する抗体-IgGと循環IgAは血流中に存在する。これらの抗体は、例えば粘膜免疫が気道の感染を撃退できなかったり、粘膜の細胞だけにウイルスを閉じ込めることができなかった場合に、血流を介したウイルスの拡散に対抗できる可能性がある。

重要なことは、筋肉、すなわち体の内部に注射されるワクチンは、IgGと循環IgAのみを誘導するが、分泌IgAは誘導しないことである。したがって、このようなワクチンによって誘導された抗体は、空気感染するウイルスによる感染から呼吸器の細胞を効果的に保護することはできないし、保護することもできない[37, 38]。この認識は、議論の余地があるわけでも、特に新しいわけでもない。30年前でさえ、McGheeら [38]はこう結論付けている:

現在、一般的な粘膜免疫系についての理解が進んでいるにもかかわらず、現在のワクチンのほとんどすべてが非経口経路[すなわち注射]でヒトに投与されていることは驚くべきことである。全身的な予防接種は粘膜免疫応答の誘導には本質的に効果がない。感染性微生物の大部分は粘膜表面で遭遇するため、粘膜組織における防御抗体やT細胞応答の誘導を考慮することは論理的である。

COVID-19と同様、起源が疑わしいコロナウイルスによって引き起こされる中東呼吸器症候群(MERS)[39]に関する最近の研究で、筋肉内注射による分泌型IgAの誘導に失敗することが再び確認された。この研究で使用された実験的ワクチンは、現在COVID-19に対して展開されている主要なワクチンと同様、遺伝子ベースであった。ファイザー社のCOVID-19ワクチンでは、粘膜抗体の誘導は弱く短時間しか検出されていない[40, 41]。分泌性IgAがほとんど、あるいは全くないため、ワクチン接種が粘膜内でのウイルスの複製を効果的に阻害することを期待する理由はない。従って、SARS-CoV-2コロナウイルスによる上気道感染を予防するワクチンの失敗、つまりウイルスの蔓延が顕在化することを予期しなければならなかった[42, 43]。

分泌型IgA抗体(sIgA)を効果的に誘導する唯一のものは、自然に起こる気道感染か、あるいはおそらく経鼻的に適用されるワクチンであるが、これは今のところ実験的なものである [39]5 。しかし、これらの抗体の感染予防能力には限界があり、そのため空気感染ウイルスによる感染が生涯にわたって繰り返し起こるのである。

分泌型IgAが全身性のウイルス感染症に対抗する上で従属的な役割を果たすことは、sIgAを産生できないごく一般的な遺伝的欠陥(選択的sIgA欠損症)を持つ人が、重症の呼吸器感染症に対する感受性が劇的に上昇することはないという事実からも明らかである。呼吸器粘膜を越えて広がる重症感染症は、身体の内部を保護する免疫システムの全身的な部分に遭遇する。この部分には血液中に存在する抗体、すなわちIgGや循環IgAが含まれる。

2.8 ワクチン接種戦略

次に、抗ウイルスワクチンの種類を、従来のものから検討していく。これらは本書の焦点ではないが、簡単に説明することで、mRNAワクチンの評価に役立つ背景が得られるだろう。

従来の抗ウイルスワクチンでは、感染性ウイルスワクチンと非感染性ウイルスワクチンとに大別される。どちらのタイプも広く使われており、それぞれの長所と短所がある。

2.8.1 「死菌」ワクチン

これらのワクチンは、複製できないウイルス由来の抗原で構成されている。このようなワクチンを調製するための伝統的な方法は、化学的不活化である。問題のウイルスを卵または適切な細胞培養で増殖させ、その後、ウイルス粒子と反応する化学物質で処理することにより、細胞に感染し複製する能力を破壊する。適切な手順は、不活化COVID-19ワクチンの開発に関する最近の報告に記載されている[44]。現在中国のシノバック社が販売しているワクチンはこの種のものである。もう1つの重要な例は、ポリオに対するソークワクチンで、後者の安全性が著しく損なわれたため、セービン生ポリオワクチンからトップの座を奪還した(セクション2.8.2.3参照)。

5生物学的に適切な方法で接種されたワクチンのひとつが、ポリオに対するセービン生ワクチンである。しかし、安全性に関する重大な懸念(下記参照)により、このワクチンは現在では時代遅れとなっている。

従来の死菌ワクチンの潜在的なリスクは、感染性粒子の一部が化学的不活化プロセスで生き残る可能性があることである。組換えDNA技術の出現により実現可能となったサブユニットワクチンでは、このリスクはない。その好例がB型肝炎ワクチンである。B型肝炎ワクチンの唯一の抗原成分はウイルス粒子の表面抗原であり、これは試験管内で組換え発現される。

化学的不活化も組換えサブユニット発現も、ウイルスの感染性だけでなく、そのウイルスタンパク質の毒性活性を低下させたり、あるいは消失させたりする可能性があるが、後者は絶対的なものではない。SARS-CoV-2のスパイクタンパク質を唯一の抗原として含む「ノババックス」サブユニットワクチンは、心筋炎の症例に関連している。

免疫系はこれらの死滅したワクチンにどのように反応するのだろうか?細胞外抗原として処理され、抗原提示細胞によって取り込まれ処理され、同族Tヘルパー細胞やB細胞の活性化を誘導し、抗体産生につながる(セクション2.2.2.3参照)。対照的に、細胞傷害性T細胞の活性化は起こらないか、ほとんど起こらない。さらに、これらのワクチンは皮下または筋肉内に注射されるため、粘膜免疫の誘導は弱いか、ない6。

2.8.2 生ウイルスワクチン

これらのワクチンは、問題となっている病原ウイルスを弱毒化した実際のウイルスであるか、あるいは病原体とは異なるが病原体に近縁の天然ウイルスである。後者の場合、エドワード・ジェンナーが天然痘の予防接種に天然の牛痘ウイルスを用いることを発明したことが最もよく示されている。この方法は交差免疫の優れた例でもある(セクション2.5参照)。20世紀に天然痘の予防接種に用いられたワクチニアウイルス株は、起源がやや不明確な他の天然痘ウイルスに由来するものである [51]。

6粘膜免疫による感染からの部分的な防御は、不活化ポリオワクチンなどで報告されている [48]。ある程度の細胞傷害性T細胞の活性化は、交差提示、すなわちMHC2経路からMHC1経路への抗原の「スピルオーバー」による抗原提示とT細胞の活性化によって可能である[49, 50]。しかし、ポリオの場合、主な目的は粘膜感染を抑制することではなく、むしろ血流を通じて中枢神経系への感染拡大を抑制することであることに留意すべきである(セクション2.8.4参照)。ソーク・ワクチンはこれを容易に達成した。

対照的に、セービンポリオワクチンと麻疹ワクチンは、実験室でヒト以外の細胞培養で連続継代して得られた生ワクチンである。減衰の原理は、単にウイルスがヒト以外の宿主細胞環境に適応するよう「促す」ことである。非ヒト細胞でウイルスの増殖を助ける自然突然変異の少なくとも一部は、ヒト宿主での増殖能力を低下させる。従って、その後ウイルスがヒトに導入された場合、軽度の感染しか起こさない傾向があるが、それでも防御免疫反応を誘導するには十分である。

生ウイルスワクチンは実際のウイルスであるため、抗体反応と細胞傷害性T細胞反応の両方を誘導する傾向がある。このような点から、死菌ワクチンよりも生ワクチンの方が有利であるが、それでも生ワクチ ンには特有の欠点がある。

2.8.2.1感受性の強い個体における非典型的な重症感染

ワクチンウイルスの毒性は、健康な被接種者にとっては十分に低いかもしれないが、免疫障害や皮膚疾患などの素因を持つ人は、接種後に重症化する可能性がある。例えば、天然痘ワクチン接種は、アトピー性湿疹(神経皮膚炎)のある人には禁忌である。アトピー性湿疹(神経皮膚炎)のある人は、ワクチンウイルスがワクチン性湿疹として知られる全身性の皮膚病を引き起こす可能性があるからである[52]。天然痘ワクチン接種は、素因が認められない被接種者においても、心筋炎や脳炎、すなわち心臓や脳への感染を引き起こし、しばしば重篤で時に致命的な結果をもたらす。

2.8.2.2 ヒト集団におけるワクチンウイルスの伝播

ワクチンは生きたウイルスであるため、ワクチン接種者から傍観者へ、そして傍観者からヒト集団全体へ伝播する可能性がある。表面的な検討では、このような伝播は生ワクチンの有効性を高める良い方法であると思われるかもしれないが[53, 54]、以下の理由から、受け入れがたいリスクがある:ワクチンによって重症化するリスクのある人に伝播する可能性がある(上記参照)。残念ながら、後者のリスクは単なる仮定の話ではない。

2.8.2.3 減衰したウイルス株がヒトに対して完全な病原性に戻る

減弱のプロセスは、ヒト以外の細胞でのウイルスの連続継代に依存しており、これらの細胞培養では増殖が促進されるが、同時にヒトに対する病原性が低下するランダムな変異が選択されることになることは前述した。逆に、このような弱毒化ウイルスをヒトに接種すると、ヒト細胞での継代継代が開始され、減弱させる変異を復帰させるか補う変異が選択されることになる。この効果は、ワクチンを接種した人から接種していない人へウイルスが感染すれば、さらに大きくなる。

このようなワクチン由来の復帰型の発生は経口ポリオワクチンでよく報告されており、これらの復帰型の一部はヒト集団で大規模なアウトブレイクを引き起こしている。ナイジェリアで発生したこのような集団感染に関する詳細な研究では、403例の麻痺性疾患と推定70万人の感染者が記録されている。さらに、この研究では、これらの集団発生中に復帰型ウイルス株が複数回出現したことが示唆されている[55]。この例は、問題の深刻さを説明するのに十分であろう。このことが、世界がより安全な死滅型ポリオワクチンに切り替えた理由である。

2.8.3 遺伝子ベースのワクチン アストラゼネカ社とジョンソン・エンド・ジョンソン社が製造しているアデノウイルスベースのワクチンと、ファイザー社とModerna社が製造しているmRNAワクチンである

このテーマには他にも実験的なバリエーションがあるが、ここではこの2種類に限定して議論する。

2.8.3.1 アデノウイルスベースのワクチン

アデノウイルス粒子は二本鎖DNAゲノムを持ち、宿主細胞内に放出する。感染細胞はまずウイルスゲノムをmRNAに転写し、そこからウイルスタンパク質を翻訳する(図2.12参照)。アデノウイルスベースのワクチンでは、天然のアデノウイルスゲノムのいくつかの遺伝子が、問題のワクチン抗原をコードする遺伝子に置き換えられている。アデノウイルスベースのCOVID-19ワクチンの場合、これはSARS-CoV-2スパイクタンパク質をコードする遺伝子である。

このような組換えアデノウイルス粒子に感染した細胞は、SARS-CoV-2スパイクタンパク質と、遺伝子が組換えゲノムの一部であるアデノウイルスキャリア(「ベクター」)のタンパク質の両方を産生することは注目に値する。従って、これらの蛋白質すべてに対して免疫応答が惹起される。初回注射後にアデノウイルスタンパク質に対して上昇した抗体の一部は組換えウイルス粒子を中和することができるので、ブースター注射の効果を低下させることになる。

さらに、組換えゲノムから天然に存在するアデノウイルス遺伝子の一部を欠失させると、このワクチンウイルスは “不自由な “状態になる-ヒト細胞に感染し、細胞内でタンパク質合成を誘導することはできるが、複製することができず、子孫ビリオンを生成することができない。つまり、免疫反応を刺激するのに必要なウイルス粒子の全量を、自然ウイルス感染や従来の生ウイルスワクチンのように生体内で徐々に構築するのではなく、一度に注射しなければならない。このような大量のウイルス物質の注入は、有害事象を悪化させる可能性がある。

2.8.3.2 mRNAワクチン

mRNAワクチン粒子には合成mRNAが含まれており、このmRNAは様々な種類の脂質からなるシェル、脂質ナノ粒子(LNP)に包まれている。これらの脂質は細胞外空間でRNAを保護し、宿主細胞への取り込みを促進する。この取り込みは基本的に細胞の種類に制限されない。どの細胞でもこのmRNA/脂質ナノ粒子を取り込むことができるが、特定の臓器、例えば肝臓、脾臓、卵巣の細胞は、セクション5.2.1で説明する理由により、特に多量に蓄積する。

細胞内に入ると、合成mRNAは脂質の殻を脱ぎ、天然のmRNAのように機能して、コードするタンパク質の合成を誘導する。COVID-19 mRNAワクチンでは、これもSARS-CoV-2スパイクタンパク質である。天然mRNAに含まれる4つのヌクレオシドのうちの1つ、すなわちウリジンが、1-メチルシュードウリジンに人工的に置き換えられているのである。

すなわち、スパイクタンパク質の融合前のコンフォメーションを安定化させる2つの戦略的点変異、すなわち、通常ウイルスエンベロープと細胞膜の融合に伴うスパイクタンパク質の分子形状の変化を抑制する2つの戦略的点変異である(図2.3参照)。

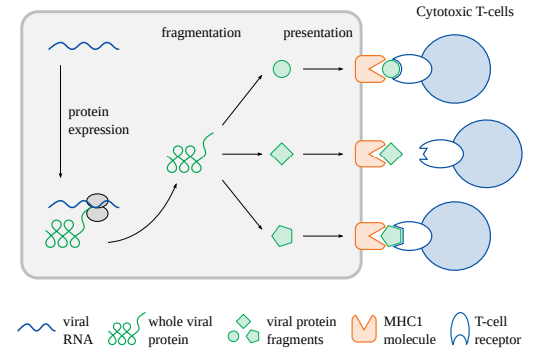

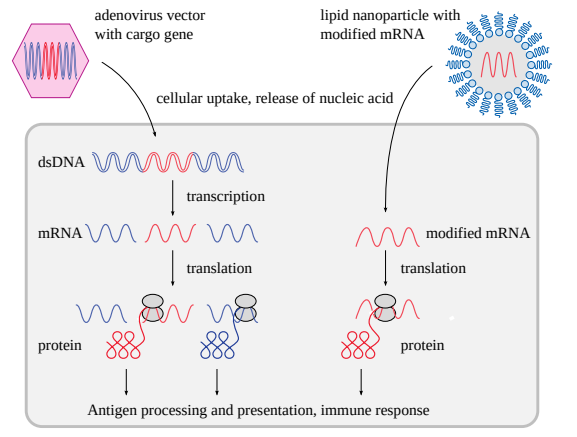

図2.12 遺伝子ベースのワクチンの作用機序

左:アデノウイルスベースのワクチンは、組換え二本鎖DNAゲノム内にカーゴ遺伝子(赤)を含み、細胞内遺伝子と同様に細胞内で発現する。右:mRNAワクチンは、改変されたmRNAを脂質の殻に包んだもので、mRNAの宿主細胞への取り込みを促進する。その後、mRNAは抗原タンパク質に直接翻訳される。抗原のプロセシングと提示は、図2.4と2.7に示すように進行する。

アデノウイルスベースのワクチンとは対照的に、mRNAワクチンの機能には、合成mRNAはスパイク以外のタンパク質をコードしていない。mRNAは宿主細胞内で複製されないため8、必要な量のタンパク質抗原を産生するのに必要な核酸の全量を一度に注射しなければならない。

8これは、少なくとも公式には、一般に供給されているCOVID-19ワクチンに当てはまる。しかし、ファイザー社は、追加のウイルス遺伝子をコードする自己増幅型mRNAワクチンを開発し、臨床試験を行っている。このようなワク チンは、限定的な臨床試験以外ではまだ導入されていない。

2.8.3.3 遺伝子ベースのワクチンにより誘導される免疫応答

どちらの遺伝子ベースのワクチンも、抗原タンパク質の細胞内産生を誘導するため、原理的には MHC1を介した強固な細胞傷害性T細胞応答の誘導に適しているはずである(図2.4参照)。しかし、すべての遺伝子ベースのCOVID-19ワクチンでコードされるスパイクタンパク質は細胞表面に輸送されるため、抗原提示のMHC2経路の大部分を占めることになる。したがって、Tヘルパー細胞の優先的活性化と強い抗体反応は期待できるが、細胞傷害性T細胞の誘導はかなり弱いと考えられる。入手可能な限られた証拠によると、これは実際にそうである [58] 。

遺伝子ベースのワクチンは、表面的には天然ウイルスや生ウイルスワクチンに似ているかもしれないが、悪魔は細部に宿る。これについてはセクション3.3で述べる。

2.8.4 ワクチンによる免疫の程度とワクチン接種の根拠

ワクチン接種の理想的な結果は不妊免疫、すなわち、問題のウイルスがワクチン接種者に感染できなくなることである。これにより、被接種者は臨床疾患から守られるだけでなく、ウイルスが増殖する機会もなくなる。もし集団の十分な割合がこのようなワクチンを接種していれば、その結果、群れ免疫となるはずである。各感染症例が別の感染症例を生む可能性(基本繁殖数)が1以下に低下するため、感染症は集団全体を引き裂くのではなく、一過性に終息することになる。理論的には、被接種者の感染を抑えるだけで、完全になくすわけではないワクチンでも群衆免疫は可能である。

感染を抑制しないワクチンでも、重大な臨床疾患を予防することはできる。例えば、ポリオウイルスは最初に腸の粘膜に感染し、そこからウイルスが排出され増殖する。しかし、この腸管感染は下痢程度のものである。特徴的な麻痺性疾患は、ウイルスがこの最初の増殖部位からまず血流に広がり、次に中枢神経系に広がった場合にのみ起こる。セクション2.7で述べたように、筋肉内投与されたワクチンは粘膜免疫を効果的に誘導することはなく、実際にポリオウイルスはワクチン接種者の多くで依然として伝播する可能性がある[48]。しかし、死菌ポリオワクチンの筋肉内注射は、血流中を循環する抗体を効果的に誘導し、中枢神経系に感染して麻痺性疾患を引き起こす前に、ウイルスを確実に中和する。

9これに反する明らかな例として、スパイク蛋白そのものではなく、スパイクに対する細胞傷害性Tリンパ球が肝臓内で検出された臨床例を取り上げた4.4.6節を参照されたい。

しかし、少なくともウイルスの領域では、現実的な例を見つけるのは困難である。細菌性疾患に関しては、弱毒生ワクチンであるオリジナルの結核ワクチンが有効な例であろう。

集団免疫の興味深い利点は、ワクチン接種者だけでなく、ワクチン接種が望ましくない人を含む非接種者も保護することである。しかし、集団免疫が実際に実現可能である場合にのみ、脆弱な少数の人々を守るために健康な大多数に強制的なワクチン接種を課すことができることは自明である。冷酷な強制力によって国民に押し付けられたCOVID-19ワクチンは、この要件を満たすには至っていない。

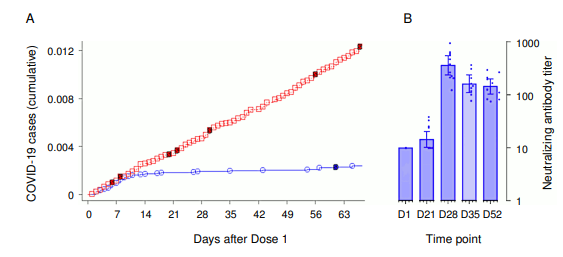

2.9 付録:ファイザー社の臨床試験における不正の証拠

抗ウイルス免疫反応の基本的な事柄を説明したところで、ファイザー社が緊急使用許可を申請する際に規制当局に提出した臨床試験データのいくつかを批判的に評価する準備が整った。FDAの報告書[59]とEMAの報告書[60]には、ワクチン接種群とプラセボ群のCOVID-19の累積発症率を比較した重要な図が掲載されている。このグラフはEMAの報告書では図9として示されているが、ここでは図2.13Aに示す。初回注射後12日目までは、両群の累積罹患率は互いに密接に追跡している。しかし、12日目以降、プラセボ群だけが安定したペースで新たな症例を積み重ね続けているのに対し、ワクチン群ではグラフの傾きが突然ほぼゼロになった。

この驚くべき観察結果は、ワクチン接種群ではまさに12日目に免疫が突然、一様に発現したことを示唆している。2回目の注射は1回目の注射から19日以上経ってから行われたので、これは1回目の注射で完全な免疫が確立されることを意味する。しかし、この結論は述べられておらず、実際ファイザー社は1回しか注射を受けなかった被検者に関するデータを全く報告していない。

図2.13 ファイザー社の臨床試験における不正の証拠

EMA評価報告書[60]の図9(A;ワクチン接種群およびプラセボ群におけるCOVID-19の累積発生率)および図7(B;初回注射日[D1]およびその後のさまざまな日における中和抗体価)の一部複製。BのY軸が対数になっていることに注意されたい。

問題の微生物やワクチンに初めて曝露した後、12日目に突然完全な免疫が発現するというのは、生物学的にまったくありえない結果である。試験参加者のほとんどはCOVID-19に感染した形跡がないと言われている。多くの人がある程度の交差免疫を持っていたであろうが、本格的な特異的免疫反応はもっと徐々にゆっくりと始まったであろう(図2.10を比較)。図2.13Bは、EMA報告書の図7にあるように、まさにこのようなパターンが、このまったく同じ臨床試験で、このまったく同じワクチンについて報告されている。この図はSARS-CoV-2に対するワクチンの初回注射前とその後の各時点での中和抗体の増加を示している。

以上のことから、中和抗体の血中濃度はウイルスに対する臨床的免疫の程度を反映していると考えられる。しかし、図2.13Bに見られるようなことは全くない。最初の注射から21日目、つまり図2.13Aから明らかなように、突然完全な臨床免疫が発現してから丸9日後、血中の中和抗体量はバックグラウンドレベルをぎりぎり超えて上昇している。中和抗体のレベルが最大になるのは1回目の注射から28日目であり、このときほとんどの被検者はすでに2回目の注射を受けているはずである。細胞性(T細胞)免疫の時間経過は報告されていないが、反対の証明がない限り、抗体反応と類似していると考えられる。

要約すると、1回目の注射後12日目に突然完全な臨床免疫が発現するというのは、表面上は非常にあり得ないことであり、この主張の信憑性は、同じ試験の一部として行われた抗体研究によってさらに損なわれている。従って、この主張は詐欺的と見なさざるを得ない。この文脈で、臨床試験でファイザーのために契約業務を遂行した複数の人物が、これらの試験で発生した不正についてBritish Medical Journal誌に語ったことにも注目したい。その中には、不十分な検査室管理、データ入力の遅れや意図的な改ざん、症状のある患者のフォローアップ検査の完全な欠落などが含まれていた[61]。そのうちの一人は次のようにまとめている: 「クリーンなデータではなかったと思う。. . めちゃくちゃだ」。

Modernaの臨床試験では、状況はそれ以上良くない。両メーカーによるデータ不正の証拠については、Palmerら[62]を参照のこと。

3. mRNAワクチンによる害の免疫学的メカニズム

前章で、「非自己」抗原を発現する細胞は免疫系に攻撃され、破壊されることを見てきた。ウイルス感染では、これは必要悪であり、罹患した細胞を排除することにつながるからだ。緩和される状況としては、ほとんどのウイルスが標的とする組織や細胞の種類は限られており、ほとんどの組織は再生可能であるため、傷はその後治るということである。

mRNAワクチンの支持者は一般に、これらの薬剤は実際のウイルス感染で起こることを模倣しているに過ぎないと主張する。そのため、外来タンパク質の発現は短期間であり、主に筋肉内注射部位に限定されると主張する。したがって、重篤な副作用は予想されない。しかし、これほど誤解を招き、真実からかけ離れたものはない。

3.1 mRNAワクチンは全身に分布し、特に血管に影響を及ぼす

mRNA/脂質ナノ粒子が注射部位に留まるという主張は、現在ではあからさまな事実無根であることが広く知られている。これらのワクチンは、注射部位から局所のリンパ節や血液循環へと急速に広がる(セクション5.2.1参照)。さらに、ほとんどのウイルスとは対照的に、mRNAワクチンのナノ粒子は、血管の最も内側の細胞層を形成する内皮を含む、あらゆるタイプの細胞に取り込まれる可能性がある。

内皮が関与していることは、mRNAワクチン接種がほとんどの自然発生感染と直ちに異なる点である。セクション2.1では、ウイルスは宿主細胞表面の特異的レセプター分子に依存するため、感染できる細胞や組織の範囲が限定されることを述べた。内皮細胞を標的とするウイルスは非常に少ないが、危険な出血熱を引き起こすことがある。デングウイルス、エボラウイルス、マールブルグウイルスなどがその例だ。血管内皮に感染する細胞内細菌もまた、生命を脅かす疾患を引き起こす(チフスやロッキー山紅斑熱など)。これらの病原体によって引き起こされる臨床疾患は出血を特徴とし、しばしば血栓塞栓合併症を併発するが、これはCOVID-19 mRNAワクチンに対する主な急性副反応の一部と酷似している。

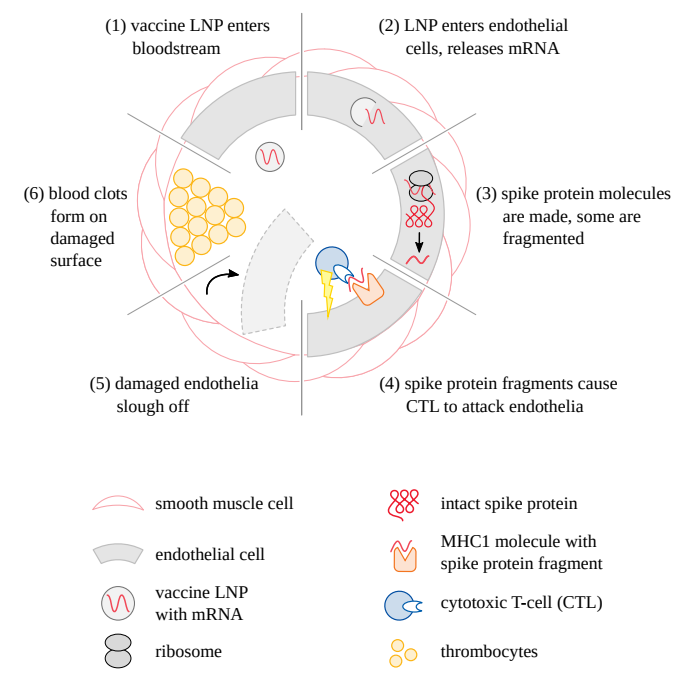

図31 mRNAワクチンがどのように血管を傷つけ、凝固を引き起こすか

ワクチンの脂質ナノ粒子が循環に入った後(1)、内皮細胞に取り込まれ、mRNAが放出される(2)。その後、抗原タンパク質(例えばSARS-CoV-2スパイクプロテイン)が発現し(3)、細胞表面に運ばれ、抗体や補体、あるいは細胞傷害性T細胞による細胞に対する免疫攻撃を引き起こす(4)。損傷した内皮細胞は剥がれ落ち(5)、ワクチン粒子が隣接組織に漏出する。また、血管壁の深層が血液にさらされ、血小板凝集(6)と血液凝固が誘発される。

「非自己」抗原を発現する内皮細胞は免疫系から攻撃を受ける(図31)。先に述べたように、この免疫攻撃には抗体を介した補体活性化、細胞傷害性T細胞、その他のエフェクター機構が様々な割合で関与している。内皮傷害の後に形成される血栓は循環障害を引き起こし、時には心臓発作や脳卒中のような重大で不可逆的な結果をもたらす。この点に関する証拠は明白である-血管の細胞におけるスパイクプロテインの発現、これらの細胞に対するそれに続く免疫攻撃、血栓の誘発はすべて、生検や剖検の組織サンプルではっきりと確認できる(セクション4.3参照)。

3.2 スパイクプロテインの体内での発現は広範囲かつ長期間持続する

モデルmRNAワクチンの研究から、脂質ナノ粒子は筋肉内注射後、速やかに血流に入ることが示された。その後、肝臓、脾臓、卵巣など特定の臓器に優先的に蓄積される。様々な臓器におけるワクチン粒子の蓄積に影響する因子については後述する(セクション5.1参照)。しかし、少なくとも血管自体はすべての臓器と組織でワクチンに曝されており、そこから外来抗原の広範な発現を期待せざるを得ない。COVID-19 mRNAワクチンでは、そのような広範な発現が実際に直接証明されている。

もう一つの重要な検討事項は、抗原がどの程度で発現し、発現がどの程度持続するかである。緒方ら [63]は、SARS-CoV-2スパイクプロテインの発現を、注射当日でも血液サンプルで検出した。スパイクプロテインはタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)によって切断される可能性がある。これによってS1とS2と呼ばれる2つの断片が生じる。S2断片は細胞表面に固定されたままだが、S1断片は放出される。緒方らの血液サンプルで検出されたのはこの断片である。しかし、このように検出される期間が短かったのは、おそらく循環抗体のレベルが同時に上昇したためであろう。これらの抗体は抗原と結合し、特異的抗体による抗原の捕捉に依存する検出法を妨害したのであろう。

Bansalら[64]は、血液検体から検出可能なスパイクプロテインの時間経過に関する別の研究を報告している。緒方らとは対照的に、彼らは最初のワクチン注射から2週間後にのみ上昇を検出した。最高レベルは2回目の注射後2週間で検出された。しかし、2回目の注射から4カ月後でも、Bansalらはかなりのレベルを検出した。第一に、抗原は緒方らの報告よりはるかに長い期間後に検出されたこと、第二に、Bansalらは緒方らの初期のピークを見なかったことである。

これら2つの相違は、2つの研究で用いられたサンプリングおよびアッセイ方法の違いによって説明できるかもしれない。緒方らは、抗体捕捉アッセイを、事前の処理をしていない通常の血清サンプルに適用した。対照的に、Bansalらはまずエクソソームと呼ばれる細胞由来の膜小胞を血清から単離し、ウェスタンブロット、すなわちSDSゲル電気泳動によるタンパク質の分離、次いで抗体によるスパイクプロテインの同定を行った。

スパイクプロテインの早期発現に関しては、エクソソームに結合しなかったスパイクプロテインの画分を廃棄していないため、緒方らの報告データを支持する理由がある。一方、後期発現に関しては、SDSゲル電気泳動を用いたBansalらの研究が望ましい。なぜなら、彼らの研究ではスパイクプロテインの検出における血清抗体の干渉が取り除かれているはずだからだ。

結局のところ、緒方らによって報告された初期発現とBansalらによって報告された後期発現の両方が信用できるということである。両研究についてのより広範な考察は、別の文献 [65]に記載されている。mRNAワクチン接種後のスパイクのかなり長期にわたる発現はRöltgenらによっても報告されており[66]、彼らは2回目の注射から60日後もリンパ節でスパイクプロテインを検出し、この同じ時点でスパイクをコードするmRNAの継続的な存在も示した。同様に、Magenら[67]はワクチン接種1カ月後にも強いスパイクプロテインの発現とRNAの継続的な存在を検出した。彼らの研究は、ワクチン誘発性筋炎(筋炎症)の患者に関するもので、組織サンプルは注射部位から離れた骨格筋から採取された。

mRNAのこのような長期持続性、したがって抗原発現の持続性は、コードされた抗原の同一性とは無関係であると考えなければならない。むしろ、デリバリー技術全般の特性である可能性が高い。この抗原発現が長期間続くことによる災難な結果については、後述する。

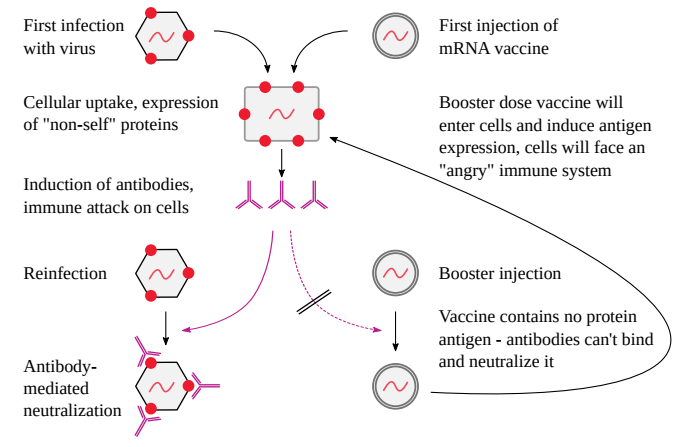

図32 mRNAワクチンは免疫システムのレーダーをかいくぐる

左:適切なウイルスの粒子は、ウイルスゲノムがコードするタンパク質の一部で装飾されている。その結果、ウイルスは最初に感染したときだけ効率よく細胞内に侵入し、それ以降は最初の感染後に誘導された抗体がウイルスを中和する。右:対照的に、mRNAワクチン粒子はタンパク質抗原を含まない。したがって、コード化されたタンパク質抗原に対する抗体は、粒子が私たちの体細胞に侵入し、免疫攻撃にさらされるのを防ぐことはできない。

3.3 mRNAワクチンLNPは免疫システムのレーダーをかいくぐる

本物のウイルスとmRNAワクチンのもう一つの決定的な違いは、後者ではなく前者の粒子が、粒子に含まれる核酸によってコードされたタンパク質分子のコピーで装飾されていることである。この違いがもたらす結果を図32に示す。

ウイルスが重大な病気を引き起こすのは、一般的に一度だけ、つまり、私たちがウイルスに初めて感染したときだけだ。しかし、最初の感染後、私たちはメモリーB細胞を持つようになり、迅速な抗体応答で繰り返し感染に対応できるようになる。

抗体がウイルス粒子と結合し、中和する。この抗体を介した中和が機能するためには、ウイルスの粒子が、そのウイルスによってコードされた抗原の少なくとも一部を含み、露出していなければならない。実際のウイルスはすべてそうだ。対照的に、mRNAワクチンの粒子は、有効な抗原ではない脂質分子の殻に包まれているだけである1。したがって、ワクチンを最初に注射すると、コード化された抗原に対する抗体が誘導されるにもかかわらず、その抗体は、別のワクチンを注射しても、ワクチン粒子を認識して中和することができない。そのため、ワクチンは私たちの体細胞内に衰えることなく入り込むことになる。抗原が発現し、その細胞の表面に現れたときに初めて、抗体はそれを認識し、免疫系の全破壊力をその細胞に対して向けることになる。

上記は、抗原が無傷の状態で細胞表面に現れることを前提としている。これはCOVID-19スパイクプロテインの場合だが、細胞内に残る別の抗原をコードする将来のmRNAワクチンでは当てはまらないかもしれない。しかしこの場合、抗原は処理され、MHC1関連ペプチドの形で提示されると予想される。したがって、記憶反応がB細胞とT細胞のどちらに支配されているかに関係なく、mRNAワクチンによってコードされた抗原に対する先行免疫は、その抗原に繰り返し暴露されることによって引き起こされる障害を悪化させるということである。この理論的予測に沿って、2回目のmRNAワクチン接種後のワクチン誘発性心筋炎のリスクは、1回目のそれを上回ると報告されている(セクション7.3だけでなく、Liら[71]も参照)。

一言で言えば、特異的免疫はウイルスの反復感染による疾病を軽減あるいは完全に予防するが、mRNAワクチンの反復注射による弊害を悪化させるということである。以下のことを述べておく。

1実際に、脂質の一部、特にポリエチレングリコール(PEG)を含む脂質に対する抗体をあらかじめ持っている人もいる。このような抗体はワクチンに対するアレルギー反応を引き起こす可能性がある[68-70]。

このような先行免疫は、先行ワクチン注射によって誘導されたものである必要はなく、問題のウイルスに感染したことのある人が初めてmRNAワクチンの注射を受けた場合でも、効果はほとんど同じだ。したがって、COVID-19ワクチン接種の文脈では、当局がこのような自然免疫を持つ人をワクチン義務から除外することを拒否したために、重篤な有害事象の数が大幅に増加した可能性が高い。

また、アデノウイルスベクターベースの遺伝子ワクチンでは、ここで論じた問題はそれほど深刻ではないことに注意したい。これらのワクチンでも、関心のある抗原は感染性粒子の一部ではないが、アデノウイルスベクターのタンパク質に対して引き起こされる抗体反応は、繰り返し注射することでワクチンウイルス粒子を中和する傾向がある。COVID-19に対するウイルスベースのワクチンは、mRNAワクチンと同規模の重篤な有害事象を引き起こしている[72]。

3.4 自己免疫疾患の誘発

3.4.1 背景

前章で、自己免疫疾患は「自己」抗原を異常に認識するTリンパ球やBリンパ球の出現と増殖によって引き起こされることを述べた。自己免疫疾患は通常、様々な程度の細胞や組織の破壊を伴うが、それはウイルス感染細胞を排除するために存在するのと同じエフェクター機構によってもたらされる。しかし、場合によっては、重症筋無力症における神経細胞から筋肉細胞への信号伝達の阻害や、バセドウ病における甲状腺内の成長やホルモン産生の過剰な活性化など、自己抗体がより微妙な機能障害を引き起こすこともある。さらに別のパラダイムでは、一過性の自己免疫疾患は、長期化する可能性はあるが、それでも臓器機能に不可逆的なダメージを与える。その好例が、膵島のインスリン産生β細胞に対する自己免疫性攻撃であり、その結果、生涯続く1型糖尿病となる。

上記の例が示唆するように、自己免疫疾患の標的である自己抗原はしばしば臓器特異的である。もう一つの例は、甲状腺にのみ存在するサイログロブリンというタンパク質であり、橋本甲状腺炎として知られる自己免疫疾患によるこの臓器の破壊に関与する重要な自己抗原である。血液細胞も自己免疫疾患の標的になりうる。例えば、自己抗体の中には、血液凝固に不可欠な血小板(血小板)を破壊するものがある。その結果、「血小板減少性紫斑病」、すなわち皮下やその他の場所での自然出血が起こる。他の自己抗体が血小板細胞を活性化することもあり、その場合は血栓が観察される。これらの自己抗体が不必要に過剰に活性化されると、血小板が枯渇し、臨床像は血栓と出血が混在するようになる。後者はCOVID-19ワクチン接種後に観察され、「ワクチン誘発性血栓性血小板減少症」(VITT)と呼ばれている。

しかし、すべての自己免疫疾患が臓器特異的というわけではない。自己抗原が全身に存在し、それに対する自己免疫攻撃によって様々な臓器が侵されるものもある。その好例が全身性エリテマトーデス(SLE)である。SLEに特徴的なのは、DNAやリン脂質に対する抗体であり、これらはすべての細胞や組織に偏在している。複数の臓器が侵されることから予想されるように、SLEは非常に重篤な疾患である。

3.4.2 感染症による自己免疫疾患

ほとんどの自己免疫疾患は遺伝的要素を強く持っているが、一方で、ほとんどすべての自己免疫疾患は、発症するために何らかの引き金を必要とする。そのような引き金は感染症である。一例として、急性リウマチ熱の原因となるA群溶血性連鎖球菌が挙げられる。この自己免疫疾患もまた一過性だが、心臓に不可逆的な損傷を与えることがある。

急性リウマチ熱や他のいくつかの自己免疫疾患では、中心的なメカニズムは分子模倣であると考えられている[73, 74]。この発症メカニズムでは、感染因子の非自己抗原が身体の自己抗原のひとつに酷似しているため、受容体がこの2つのどちらかを認識するT細胞クローンまたはB細胞クローンは、もう一方も認識するようになる。このような交差反応性リンパ球クローンは、感染が起こる前にすでに存在している。しかし、この段階では活性化していない。その代わり、自己抗原を発現している体細胞を守るために、他の制御性Tリンパ球から押し付けられた休眠状態にある。

このやや不安定な自己寛容の状態は、感染症が発生し、交差反応性の微生物抗原が飛び込んできたときに崩れることがある。感染は炎症を引き起こし、これが免疫反応を開始させる非特異的な原動力となる(セクション2.2.2.1参照)。この反応によってリクルートされ活性化される様々なT細胞やB細胞クローンの中には、交差反応性微生物抗原を認識した休眠細胞がある。そして、微生物だけでなく、対応する自己抗原を発現している体細胞をも攻撃する。適応免疫反応には遅れが伴うため、自己免疫疾患は通常、感染から数週間後に再燃する。例えば、急性リウマチ熱は、通常は些細な連鎖球菌感染症が引き金となって発症してから1〜5週間後に診断される。

分子模倣もまた、1型糖尿病の発症に関与していると広く信じられている。コクサッキーウイルス、サイトメガロウイルス、ロタウイルスなどいくつかのウイルスが関与している。しかし、他の原因機序、特に膵島細胞が当該ウイルスに持続感染することも、依然として検討されている[75]。

COVID-19感染やワクチン接種後に様々な自己免疫現象や疾患が報告されており[76, 77]、分子模倣が重要なメカニズムであることが示唆されている[76, 78]。このような因果関係は原理的には考えられるが、SARS-CoV-2のスパイクプロテインのアミノ酸配列をヒトのタンパク質の配列と比較することによって予測できる抗原決定基の数は、他のコロナウイルスのスパイクプロテインで得られた数と非常によく似ている。

3.4.3 死亡細胞から放出された自己抗原のクリアランス不全

セクション2.2.1で、ライフサイクル全体を通して私たちの体細胞内にとどまっている抗原は、MHC1表面分子によって断片化され、提示された後にのみ免疫系に遭遇する。これらの抗原を、抗体を産生する細胞から遠ざけることは、自己寛容の重要な側面である。この分離を維持するためには、崩壊した体細胞は速やかに整然と取り除かれなければならない。

SARS-CoV-2のスパイクプロテインは、動物のタンパク質よりもヒトのタンパク質の方が、はるかに高い配列類似性を持っており、したがって免疫学的交差反応の可能性が大きいとする計算機研究が発表された。[79]。しかし、これらの知見は、ヒトに非常に近縁なチンパンジーにも及んでいる。SARS-CoV-2のスパイクプロテインは、チンパンジーの蛋白質よりもヒトの蛋白質との配列類似性が高く、また他のいくつかのコロナウイルスのスパイクプロテインとの類似性を上回るものでもない。従って、SARS-CoV-2が自己免疫を引き起こす傾向が異常に高いことは、予測可能な交差反応性エピトープの数では説明できない。

細胞の残骸を整然と処理するための重要なメカニズムがアポトーシスである。例えば細胞傷害性T細胞の作用の結果、細胞がプログラムされた細胞死を起こすと、細胞片は分子マーカーを露出し、貪食細胞に自己由来であることを識別させる。貪食細胞は、病原性微生物を摂取したときと同じように反応することはなく、したがってヘルパーT細胞細胞を活性化して抗体反応を誘導することもない。

この整然としたクリアランス機構に負荷がかかりすぎ、細胞残屑が除去される前に「腐敗」したまま放置されると、もはや自己由来とは認識されなくなる可能性がある。すると食細胞は、残渣に含まれる「隠れた自己」抗原に対する抗体産生を開始する可能性がある(セクション2.2.2.1参照)。これらの自己抗体はさらに炎症を促進し、さらに多くの細胞を破壊し、さらに多くの細胞の残骸を放出する。この悪循環の最終結果は、本格的な自己免疫疾患であろう。このメカニズムに沿って、食細胞クリアランス経路を阻害する多くの遺伝子異常がSLEの発症を促進する[80]。

原理的には、どのような組織障害でも、この自己免疫経路を起動させる可能性がある。これには、感染症、ワクチン接種、そして明らかに身体的外傷さえも含まれる[81, 82]。この観点から、COVID-19 mRNAワクチンの臨床試験参加者の多くが高熱を経験したことに注目したい[83, 84]。細胞破壊の免疫学的メカニズムと脂質ナノ粒子の毒性活性[85]の両方が、これらの発熱反応の根底にある炎症に寄与している可能性がある。このような知見から、ワクチン接種後の自己免疫現象は一般的であると予想される。

3.4.4 COVID-19ワクチンによって誘発される自己免疫疾患

医学文献には、COVID-19 mRNAワクチンによって誘発された自己免疫疾患の症例報告が多数ある。臓器別の例については[86-89]を、一般的な概要については[77]を参照のこと。診断名には、1型糖尿病、甲状腺炎、ギランバレー症候群、肝炎、全身性エリテマトーデス(SLE)、血小板減少性紫斑病(抗体が介在する血小板破壊)、その他多数が含まれる。具体的な例については第4章で述べる。

3.5 ワクチンによる免疫抑制

3.5.1 COVID-19ワクチン接種後の免疫抑制の発現

COVID-19ワクチンによって引き起こされた自己免疫現象は医学文献の主流になったが、もう一つの潜在的な結果、すなわち免疫抑制についてはまだそうではない。免疫抑制の最も明確な兆候は、ワクチン接種直後に発症した帯状疱疹の数多くの症例報告である。帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)の再活性化によって生じる。このウイルスの初感染は水痘を引き起こす。この病気は臨床的には全身に広がるが、自己限定性であり、ウイルスは脊髄近くの知覚神経節(神経節)に残る。ほとんどの人の免疫システムは、ウイルスを永久に抑え込み、再び水疱瘡が現れるのを防いでいる。しかし、一部の人、典型的な中高年では、ウイルスが再び表に出て帯状疱疹を引き起こすことがある。皮膚病変は水疱瘡に似ているが、その広がりは通常1つの皮膚分節、すなわち1つの知覚神経節に対応する皮膚領域に限られる。帯状疱疹は、免疫系を低下させる全身性の基礎疾患の存在を示唆することがあるため、すべての帯状疱疹患者にそのような疾患のさらなる徴候がないか検査することが望ましい。

COVID-19ワクチン接種後には、帯状疱疹のほかに、しばしば消化管を含む細菌感染症も報告されている[91-93]。このような症例も免疫抑制が原因である可能性があるが、血栓や患部の灌流障害が関与している可能性もある。

COVID-19ワクチン接種の開始以来、症例数が増加し、癌の悪性度が増加していることについて、何人かの経験豊富な病理学者が見解を述べている(例えば[94]を参照)。このような症例の多くは、治癒したと考えられていた癌が、時には数十年後に再活性化しているようだ。がん細胞を抑える細胞性免疫のメカニズムは、基本的にウイルス感染を制御し、それに対抗するメカニズムと同じだ。したがって、これらの報告も、ワクチン接種後の著しい免疫抑制を示唆している。

3.5.2 考えられるメカニズム

上述したように、免疫抑制はCOVID-19ワクチン接種によって引き起こされる重大な問題としてまだ一般には認められておらず、その因果関係の問題に取り組む実験的研究が発表されていることも知らない。しかし、いくつかの原因メカニズムはもっともらしい(そして相互に排他的ではない)。

3.5.2.1 飽和帯域幅

免疫系は、その活性化の程度をグローバルに制限されている。もし免疫系が、ワクチンによって誘導された外来抗原の体内の複数の組織や器官における持続的な発現に注意を集中すれば、たまたま同時に侵入してきた実際の病原体との闘いからリソースを逸らしてしまうことになる。

3.5.2.2 リンパ球の餓死

ワクチンでコードされたmRNA外来抗原を発現する体細胞は、細胞傷害性T細胞やその他の細胞傷害性免疫エフェクター機構によって攻撃されることは先に述べた。リンパ球自体も例外ではない。もしmRNAワクチンを取り込めば、他のリンパ球の標的になる。このようにして、免疫システムは自滅する。病理学者のアルネ・ブルクハルトは、リンパ節や脾臓(体内で最大のリンパ器官)で高レベルのスパイクプロテインの発現を観察した。この所見は、免疫抑制の重要なメカニズムとしてリンパ球の餓死を支持している。

3.5.2.3 脂質ナノ粒子による免疫抑制

脂質ナノ粒子の免疫抑制効果は、Qinらによって実証されている[95]。この著者らは、インフルエンザウイルス抗原をコードする実験的mRNAワクチンに対するリンパ球活性化と抗体反応を測定した。この実験的に誘導された免疫応答は、脂質ナノ粒子単独(および別の実験的mRNAワクチン)の先行注射によって抑制された。興味深いことに、この免疫抑制効果は、両方の注射を同じ部位に行った場合に顕著であり、最初の注射による局所リンパ節へのダメージが一因であることが示唆された。しかし、免疫反応のパターンの変化は、2回目の注射を別の部位に行った場合にも観察され、驚くべきことに、LNPを注射したマウスの子孫にまで受け継がれた。

リンパ球は、アポトーシス刺激に対して並外れた感受性を持つことで注目されている。例えば、非常に低線量の電離放射線でプログラムされた細胞死に追い込むことができる。セクション5.3.3.1で述べるように、カチオン性脂質の毒性は活性酸素種によって媒介される。したがって、リンパ球は他の細胞よりも容易に脂質ナノ粒子の毒性に屈する可能性がある。

この文脈で、カチオン性脂質は特異的免疫を抑制するにもかかわらず、同時に非特異的炎症を促進することにも注目したい(セクション5.3.2参照)。この発見は、秦らによって記録された免疫制御の遺伝的変化と同様に、LNPの話には単にリンパ球を殺す以上のものがあることを示している。

3.6 mRNAワクチンによる害の基本的メカニズムは完全に一般的である

この章で取り上げた有害性の証拠はすべてCOVID-19 mRNAワクチンに関するものなので、他の病原性微生物に対する将来のmRNAワクチンには何を期待すべきなのか疑問に思うかもしれない。COVID-19ワクチンの毒性は、それがコードする特定の抗原のせいだと決めつけるべきなのだろうか、それともこのような重大な害はmRNA技術に固有のものなのだろうか?

私たちの考えでは、どのようなmRNAワクチンでも、結果はCOVID-19ワクチンとほぼ同じだ。スパイクプロテインそのものが、免疫系の助けを借りずに血液凝固や炎症を促進することは事実である[96]。とはいえ、第4章で示される証拠は、組織や血管に対する重大で広範かつ持続的な傷害は、ほとんどがスパイクプロテインを産生する細胞に対する免疫攻撃によって引き起こされることを示している。この攻撃は、単にスパイクプロテインが非自己抗原であるために起こるのであり、他のどのmRNAワクチンも、それが標的とする特定の微生物に由来する非自己抗原を必ずコードしているので、同じメカニズムで同じ程度の害をもたらすと予想しなければならない。

4. mRNAワクチンによる免疫学的危害の病理学的証拠

病理学者は病気の原因を特定するために、死亡した患者の臓器や組織、生きている患者の組織標本(生検)を検査する。肺塞栓症や心筋梗塞のような死因を診断するためには、剖検による臓器の巨視的検査が重要であり、通常はそれで十分である。顕微鏡検査は生化学的、免疫学的手法と組み合わせることで、疾患の特定の分子マーカーの発生と分布を検出することができる。病理組織学は死後の研究だけでなく、生検、つまり生きている患者から採取した組織標本でも有用である。COVID-19ワクチン接種の有害事象で苦しんだり死亡したりした患者の病理学的研究が医学文献に載るのは遅かったが、現在では疾病の発生メカニズムに光を当てる証拠がかなり出てきている。後述するように、免疫による体自身の細胞や組織への攻撃は、繰り返される主要なテーマである。

4.1 組織病理学で用いられる主な技術

組織サンプルを顕微鏡で観察するためには、まず組織を均一な厚さの繊細なスライスに切断する必要がある。このステップの準備として、組織サンプルは通常、まず固定剤(多くの場合ホルムアルデヒド)で処理され、次にパラフィンに包埋される。固定剤は試料の化学的・構造的劣化を防ぎ、パラフィンは切片化のために固める。

4.1.1 化学染色

もう一つの重要な考慮点は、視覚的コントラストである。

ほとんどの細胞や細胞内構造は無色であり、顕微鏡下で細部まで容易に識別することはできない。コントラストを高めるために、組織サンプルは一般的に化学染料の混合物で染色される。これらの色素分子は、そのイオン電荷やその他の性質に基づいて、異なる細胞内・細胞外構造に優先的に結合する。

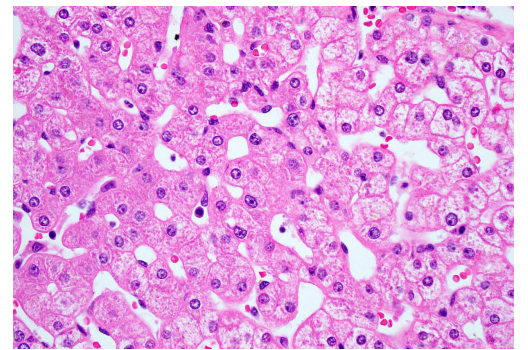

図41 正常肝組織(HE染色)

細胞核は紫色で、細胞の残りの部分(細胞質)はピンク色である。この画像では、ほとんどの細胞の輪郭を見ることができる。常に見えるわけではないが、核は常に見える。点在する小さな明るい赤色の点は赤血球である。これらは肝臓の洞房と呼ばれる空洞の中にある。しかしこのサンプルでは、ほとんどの血液が洗い流されている。画像は[97]から引用した。

広く用いられているHE染色法は、ヘマトキシリンとエオシンという2つの色素を用いる。前者は青みを帯び、核酸やその他の負に帯電した分子に優先的に結合するのに対し、後者は赤色でタンパク質に優先的に結合する。通常、大量のDNAを含む細胞核は青色または紫色に染まるが、それ以外の大部分は主に赤色に染まる(図41)。脂肪の沈着や飛沫は染色されない。HE法は日常的な病理組織検査に有用だが、特定の生理的・病理的な細胞や組織構造をより明瞭にする、興味深い特殊目的の化学染色も数多くある。

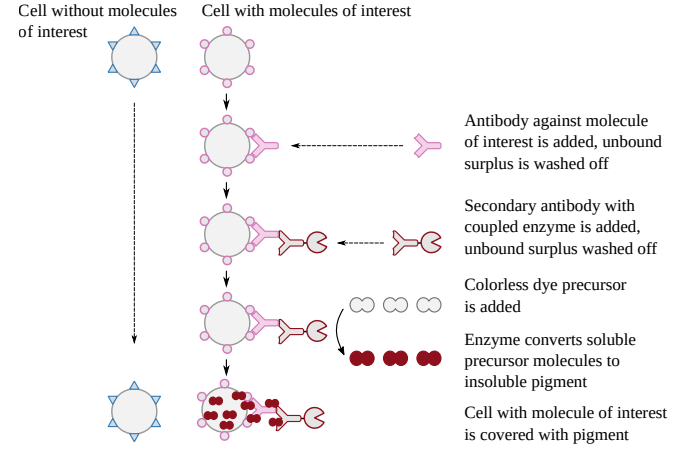

4.1.2 免疫組織化学

病理組織学の威力を大幅に増強する重要な技術が免疫組織化学である。免疫組織化学は、抗体の特異性を利用して、目的の特定の分子を含む細胞を選択的に染色する。例えば、すべてのリンパ球が

目的分子を含まない細胞

CD3細胞表面抗原を免疫組織化学的に検出すると、Tリンパ球は強調されるが、Bリンパ球は強調されない。CD4とCD8をそれぞれ検出すれば、T-ヘルパーと細胞傷害性T-リンパ球をさらに区別することができる。後述するように、SARS-CoV-2スパイクプロテインのようなウイルス抗原の発現も観察できる。

図42 免疫組織化学の模式図

特定の抗体を用いて、組織サンプル中の特定の目的分子を選択的に検出する方法である。詳細は本文を参照。

図42にこの方法の重要なステップを示す。まず組織スライスを、目的の分子を特異的に認識する抗体にさらす。結合が起こるまでしばらく時間をおいた後、結合していない余剰の抗体を洗い落とす。次に一次抗体を認識する二次抗体を加え、結合させた後、未結合の余剰抗体を再び洗い流す。この二次抗体は、無色で可溶性の前駆体分子(多くの場合、ジアミノベンジジン)をその場で沈着する不溶性の色素に変換できる酵素(触媒タンパク質)と化学的に結合している。

1なぜ酵素を抗原特異的一次抗体に直接結合させるのではなく、二次抗体に化学結合させるのか不思議に思うかもしれない。しかし、酵素を二次抗体に結合させる方が便利である。なぜなら、このような結合体は、非常に多くの異なる抗原特異的一次抗体に使用することができ、それ自体は化学修飾する必要がないからだ。例えば、ヘルパーT細胞細胞ではなく細胞傷害性T細胞を検出するには、CD4特異的一次抗体をCD8を認識するものに置き換えるだけでよい。

4.2 証拠のソース

以下では、ほとんどの場合、査読付き医学文献の症例報告や総説に頼ることにする。加えて、病理学の名誉教授であるアルネ・ブルクハルト医学博士が、数人の同僚の協力を得て実施した一連の剖検検査を繰り返し参照する。ブルクハルトの結果はまだ査読付き学術誌の論文として発表されてはいないが、他の病理学者や医学博士たちによって実証され、吟味されたものであり、本章の筆者も入手することができた。

ブルクハルトの発見のほとんどは、査読付き論文に記載されたものと定性的に確認されたものだが、彼の研究は貴重な定量的視点を加えている。この原稿を書いている時点で、ブルクハルトは1回以上のCOVID-19ワクチン注射を受けた後に死亡した43人の患者の剖検資料を評価している。これらのケースはすべて、死亡診断書にそのワクチンに関する記述はなかったが、遺族はブルクハルトにセカンドオピニオンを求めていた。徹底的な調査の結果、ブルクハルトは22症例でワクチンとの因果関係が確実または可能性が高いと結論づけ、さらに7症例で可能性があるとした。彼は3症例で因果関係を否定したが、残りの11症例では決定的な判断ができなかったか、まだできなかった。

死亡した43人の患者のうち、29人はmRNAワクチンの注射を1回以上受けているが、それ以外は受けていない。この中でブルクハルトは、14症例でワクチン接種による死亡が確実あるいは可能性が高いと判断した。このような図は、重篤な有害事象は「極めてまれ」であるという主流派の説をこれまで受け入れてきた人々に一考を促すものである。

4.3 mRNAワクチン接種による血管炎

セクション3.1では、ワクチンはまず血流にのって分布するため、ワクチン障害によって血管が顕著な影響を受けると述べた。血管内皮(血管壁の最内層)の細胞は、次にワクチン脂質ナノ粒子を取り込み、スパイクプロテインの発現を開始する。このセクションでは、いくつかの裏付けとなる証拠について考察する。

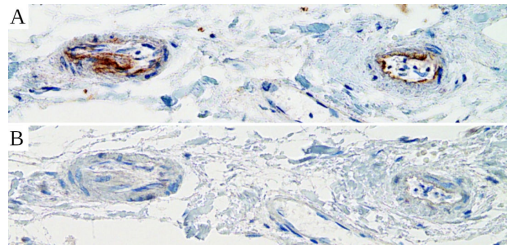

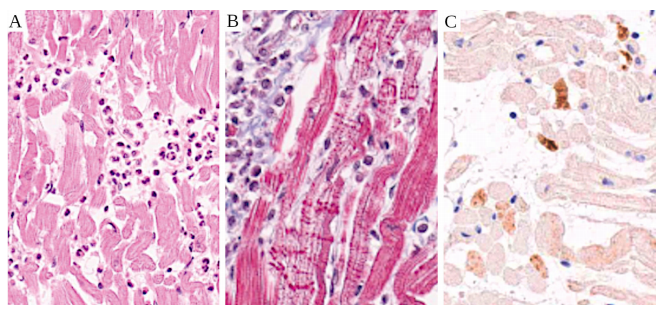

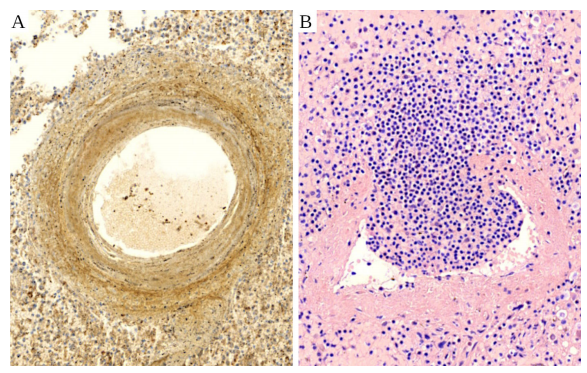

図43 大きな血管(冠動脈)の壁の中にある2つの小さな血管の断面図

SARS-CoV-2のスパイクプロテイン(A)とヌクレオカプシド(B)の免疫組織化学検査。スパイクプロテインのみが検出され、その発現はウイルス感染によるものではなく、ワクチンによるものであることがわかる。提供:Michael Mörz医学博士。

4.3.1ワクチンによって誘導された血管内皮におけるスパイクプロテインの発現

図43は大きな血管(冠動脈)の壁の中にある2つの小さな血管の内皮におけるスパイクプロテインの発現を示している。図のパネルAに見られる褐色の色素はスパイクプロテインを表す。パネルBでは、SARS-CoV-2ウイルスのヌクレオカプシドを検出するために免疫組織化学が用いられた。褐色の色素がないことは、ヌクレオカプシドが発現していないことを示している。

ウイルス感染では、スパイクプロテインとヌクレオカプシドの両方を含め、ウイルスがコードするすべてのタンパク質が発現し、一緒になっているはずだ。一方、遺伝子ベースのCOVID-19ワクチンはスパイクプロテインのみをコードしている。従って、スパイクプロテインのみが検出されたことは、その発現がウイルスへの未診断感染によるものではなく、ワクチン接種によるものであることを裏付けている。

4.3.2 血管炎、血栓、解離:剖検所見の例

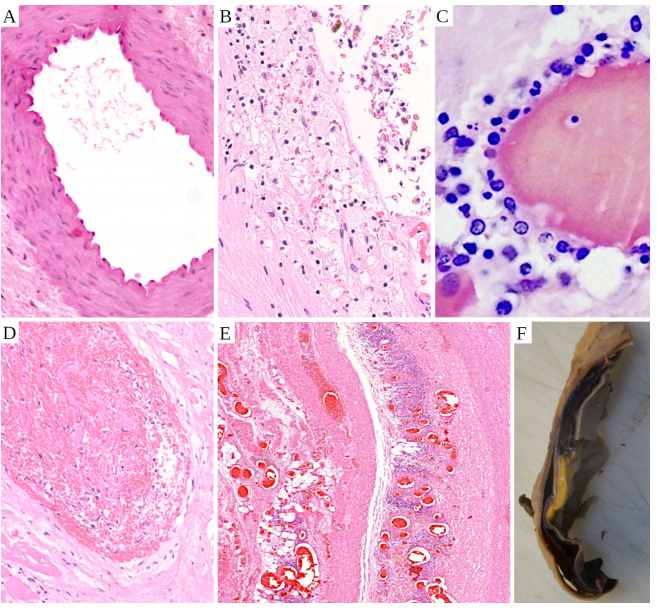

図44はCOVID-19ワクチン接種後に死亡した人の小血管と大血管のHE染色組織切片である。パネルAは正常な動脈の断面である。頑丈でコンパクトな筋肉層が見られ、周囲の結合組織よりも強い赤色を呈している。隣のパネルBでは、血管炎に罹患したやや太めの動脈の壁断面が見える。一部の筋組織は左下に無傷のまま残っているが、組織の大部分はリンパ球を含む炎症細胞によって浸潤され、崩壊している。パネルCは同様に冒された小血管を示す。高倍率で見ると、リンパ球、顆粒球、組織球による浸潤が認められる。壁面の破壊はパネルBほど進行していないが、大きな血栓を形成し、内腔を完全に閉塞している。

図44 小血管と大血管の血管炎

正常血管の断面(A)、小血管(C)および大血管(B、D、E、F)におけるCOVID-19ワクチン接種後の血管炎の症状。顕微鏡切片はすべてHE染色した。A:コンパクトで規則正しい筋層をもつ正常動脈。内表面は切れ目がなく、明瞭だ。波状の形状は死後の人工物である。B:血管炎を起こした動脈の壁。リンパ球(暗色の丸い点)とマクロファージに侵されている。C: より細い血管の血管炎(高倍率で撮影)。血管壁にはリンパ球と顆粒球が浸潤している。D:太い血管の血管炎は血栓を引き起こし、内腔を満たしている。E:大動脈壁の断面を低倍率で示す。浸潤リンパ球は小さな青い斑点の雲として見える。最も大きな青い雲の左側には、組織を縦に貫く亀裂がある。F:大動脈解離患者の大動脈壁の切除標本にも、マクロ的に亀裂が見える。亀裂内の暗色物質は凝固した血液である。さらなる説明は本文を参照。画像クレジット:パネルAは[97]、BとDはUte Krüger博士、CはMichael Möerz博士、EとFはアルネ・ブルクハルト博士による。

パネルEはワクチン接種者の大動脈の壁切片である。低倍率で撮影したため、浸潤リンパ球は小さな青い斑点の雲として写っている。炎症組織を横切る亀裂が見える。亀裂は図のパネルFにも巨視的に見えるが、これはEと同じ血管を示している。この臨床像は大動脈解離として知られている。

4.3.3 大動脈解離と破裂

解離は他の動脈にも起こりうるが、多くの場合、体内で最大の血管である大動脈に起こる。大動脈は、最も強力な心臓の部屋(左心室)から噴出される高圧の血液を受けているため、強い機械的ストレスにさらされている。大動脈の壁が炎症で弱くなっていると、この負担で破れることがある。破綻は血管の内層(内膜)の破裂から始まる。加圧された血液はその亀裂に押し込まれ、そこから下層の筋肉層である中膜に流れ込む。押し進められると、血液は血管壁を2つのスリーブに分ける。この分離域は大動脈の全長に沿って広がり、さらにその先には枝分かれしている。損傷した血管の外側のスリーブが持ちこたえれば、迅速な外科的治療で患者を救えるかもしれないが、破裂すれば、それに続く内出血は直ちに致命的となる。

大動脈解離は以前、他の型の血管炎に関連して報告されており、[98, 99]、最近ではCOVID-19感染にも関連して報告されている[100, 101]。大動脈解離や大動脈破裂は通常非常にまれだが、ブルクハルト教授はmRNAワクチン接種後に死亡した29人の患者のうち3人の症例を発見した。(この3例の死亡は直近の注射から7日から25日の間に起こっている)。これらの症例のうち1例は免疫組織化学的にも検討され、スパイクプロテインが大動脈壁の剥離セグメント内に検出された。日本の病理学者グループもこのような症例を報告している[102]。

小動脈の解離と破裂は、時に既存の血管奇形によって促進されることがあるが、COVID-19 mRNAワクチンを接種した複数の患者でも報告されている[103-107]。Burkhardt教授も、一連の剖検でそのような症例をいくつか発見している。

4.3.4 血栓

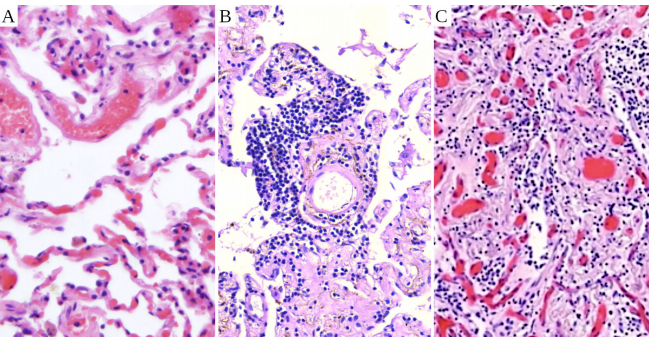

mRNAワクチンによって誘発される血管炎は、大小あらゆる血管に影響を及ぼすことが判明している。図44Dは太い血管の血栓である。図45はRoncatiら[108]の症例報告から引用したもので、肺の組織切片を示している。図45には、Roncatiら[108]の症例報告から引用した、肺の組織切片が示されている。図の右のパネルには、肺組織自体の中にリンパ球の大きな集団も見られる。同様の観察はブルクハルト教授も行っている。

Ayeら[109]は、COVID-19ワクチン接種後に心筋梗塞を発症した35例を調査した。これらの症例のほとんどは注射後24時間以内に発症していた。Sungら [110]が報告した2症例も同様で、両症例ともモデルナワクチンの接種を受けていた。Kawamuraら[111]はファイザー社のワクチンに関連した別の症例を報告している。VAERSデータベース [112]が収集したデータでも早期発現が明らかだ。これがどの程度早期症例が優先的に報告されることによるものかは現在のところ不明である。心筋梗塞は、多くの場合、冠動脈の炎症に関連しており、ブルクハルト教授が検討した剖検例でもよく観察された。

Kolahchiら [113] は、COVID-19ワクチン接種に関連した急性虚血性脳卒中、すなわち脳動脈の閉塞による脳卒中に関するレビューを発表した。彼らの報告に含まれる43人の患者の大多数はアデノウイルスベクターワクチンを接種されていたが、mRNAワクチンを接種された患者が8人いた。注目すべきは、これら8人の患者のうち5人が最初のワクチン接種後にすでに脳卒中を発症していたことで、これは既存の自然免疫によって促進された可能性が高い(3.3節参照)。

動脈ではなく太い静脈が血栓によって閉塞される。虚血性脳卒中と同様、この疾患はウイルスベクターワクチンでより一般的に観察されるが、mRNAワクチン接種後の症例報告もある[114-117]。

図45 肺組織の血栓。A:血栓が肺の小動脈を閉塞している

血管壁には血管炎の徴候がみられる。B:血栓により閉塞した肺血管。褐色の色素は免疫組織化学によって生じたもので、血小板因子4が検出され、血栓に血小板(血小板細胞)が豊富に含まれていることを示している。中央右の青い雲は大きなリンパ球浸潤である。図はRoncatiら[108]から引用した。

動脈および静脈の閉塞は、他の多くの解剖学的部位でも報告されている。例えば、Ahnら [118] は、モデルナ mRNAワクチンを接種した若年患者において、肺塞栓症を伴う下大静脈の血栓症の症例を報告している。Scendoniら[119]は、ファイザーのワクチン接種後に同様の症状を呈した高齢だが健康な女性の例を報告している。消化管内の多発性動脈閉塞の劇的で、最終的には致命的な症例がLeeらによって報告された。[120]。Burkhardt教授の一連の剖検においても、重篤な結果を伴う動脈閉塞と静脈閉塞の複数の症例が発見されている。

4.3.5 血管炎の多様性

前述したように、炎症が血管の内層に影響を及ぼし、特に血栓を引き起こしやすい例や、大動脈の筋肉質の中間層(中膜)に影響を及ぼし、解離や破裂を引き起こす例をみてきた。また、血管の一番外側の層(外膜)に炎症が集中する場合もある。一人の患者で3つの血管層すべてが異なる部位で侵されることもある。ブルクハルトは、mRNAワクチンのみを注射された患者29人中24人の死亡患者と、遺伝子ワクチンを接種された患者43人中37人の死亡患者で、1つ以上の血管層に血管炎を認めた。

血管炎を誘発する根本的な病態機序もまた、やや多様である。免疫攻撃はリンパ球によって主に行われる場合もあれば、抗体と補体が支配的な場合もある。後者の場合、好中球や好酸球の顆粒球やマクロファージ(組織球)の浸潤が顕著にみられることもある。これらすべての炎症細胞を含む混合浸潤も珍しくない。

図46 mRNAワクチン接種後のIgA腎症。A:正常な糸球体 [97]

糸球体はコイル状の細動脈からなり、その壁は限外濾過膜として機能する。濾液はボーマン嚢に囲まれた周囲の空隙に取り込まれる。B:mRNAワクチン接種後のIgA腎症における糸球体[122]。ボーマン嚢の下3分の1は炎症の結果、増殖細胞で満たされている。

IgA血管炎も考えられる。これは自己免疫疾患の特殊な形態で、主要な抗体変異体(セクション2.7を参照)の一つである免疫グロブリンAが自己抗原として機能する。遺伝的にこの病気になりやすい人では、IgAに対する自己抗体の形成は、微生物感染やワクチン接種によって誘発されることがある[121]。IgAとそれに対する自己抗体からなる循環免疫複合体は、腎臓、特に尿産生の第一段階として血漿の側方流濾過を行う腎糸球体内に沈着する可能性がある。その結果がIgA腎症である。各糸球体を取り囲む、通常は液体で満たされた空間内に異常な細胞増殖が見られる(図46参照)。その結果、濾過装置の機能障害が生じ、尿中に血球や血漿蛋白が出現することがある。

IgA血管炎のもう一つの症状として、単独で、あるいは腎症とともに、損傷した細い血管から皮膚の結合組織層に血液がしみ出す特徴的な皮疹が現れる。mRNAワクチン接種後に発症したこのような症例は、中谷ら[122]と杉田ら[123]により2例報告されている。

4.3.6 血管炎と凝固におけるスパイクプロテイン毒性の役割

ここまでは、スパイクプロテインを外来抗原とする免疫反応に焦点をあてて病態を考察してきた。しかしながら、スパイクプロテインには固有の毒性が備わっている。例えば、血液脳関門の障害 [124, 125]やDNA修復の阻害 [126]など、驚くほど多様な毒性活性がスパイクプロテインには認められている。このような結合は、ACE2自体の酵素活性を阻害し、血液凝固を促進し、おそらく炎症も引き起こすであろう。[96]。

セクション3.2で述べたように、スパイクプロテインのS1フラグメントは、mRNAワクチン接種後数日間は血流中に循環して検出される。おそらくこれらの抗体は、循環しているスパイクプロテインの検出だけでなく、その活性も阻害すると考えられる。従って、ワクチン接種後数日以内に発生する有害事象、特に初めてワクチンを接種した患者や既存の自然免疫のない患者では、スパイクプロテインの直接的な毒性が原因である可能性が最も高い。この時期には心臓発作や脳卒中が特に多い。スパイクプロテインに対する免疫応答が始まった後に発現する有害事象は、主にこの免疫応答に起因する可能性が高い。

4.4 臓器特異的細胞・組織に対する免疫攻撃

血管炎と血液凝固はあらゆる臓器にダメージを与える可能性があるが、臓器特異的細胞により直接的なダメージを与えるという証拠もある。心臓や骨格筋の筋肉細胞、脾臓のリンパ球、脳のグリア細胞などがその例だ。しかし、mRNAワクチンで傷害を受けた患者の組織サンプルからスパイクプロテインを検出しようとした症例報告は、今のところごくわずかしか発表されていない。

2引用されたJiangとMeiの研究[126]は、掲載されたVirus誌のウェブサイト上では「撤回」とされている。しかし、この「撤回」の科学的理由は説得力に欠け、水面下で政治的圧力が働いた可能性が高い。COVID関連論文の科学的根拠のない「撤回」については、同様の事例がいくつかある[127-130]。

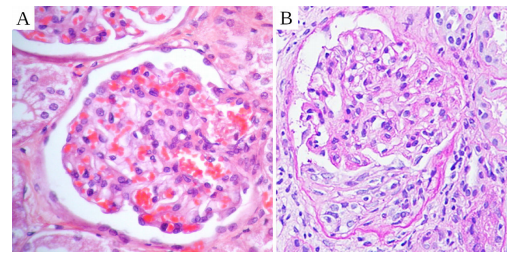

図47 mRNAワクチン接種後の心筋炎症例の心筋生検

A:急性期(ワクチン接種8日後)には、心筋細胞の間にリンパ球やその他の炎症細胞が見られる。B:ワクチン接種58日後、炎症は引いている。画像はKoiwayaら[132]から引用した。

したがって、ほとんどの臓器において、臓器特異的細胞がどの程度スパイクプロテインを発現しているかは現在のところ不明である。血管炎と同様に、ワクチン誘発性炎症によって引き起こされる真の自己免疫は、臓器障害の代替あるいは一因となるメカニズムである。

以下では、その関与が繰り返し観察されている臓器について、いくつかの重要で有益な病理学的研究について述べる。

4.4.1 心筋炎

COVID-19ワクチン接種後の心筋細胞におけるスパイクプロテインの発現は、Baumeierらによって心筋炎患者の心臓生検で証明されている[133]。報告された症例には、mRNAワクチンとアデノウイルスベースのワクチンの両方が含まれていた。Burkhardtらは、Baumeierらの報告よりも広範囲で、明らかに強い発現を、まだ未発表の心筋炎の致死的症例の組織サンプルで検出した。ここではヌクレオカプシドの発現も調べられたが陰性であり、スパイクの発現はワクチン接種によるものであることが確認された。

血管炎と同様、心筋炎の病理組織像はかなり多様である。筋組織に浸潤する炎症細胞は一般的に多形態からなるが、リンパ球が優勢な症例もあれば(図47参照)、顆粒球や組織球が主体である症例もある(図48参照)。好酸球顆粒球が強く存在する症例もいくつか報告されている[134, 135]。

リンパ球が存在する場合は、主にT細胞である。これらの細胞のうち、細胞傷害性T細胞が少なくとも1例で優勢であり、これらの細胞に典型的なCD8細胞表面抗原の発現から推測される[47]。顆粒球と組織球が優勢である炎症性浸潤は、主に抗体と補体によって駆動される免疫反応に適合する。この解釈に沿うように、Choiらによって報告された症例 [136] では、炎症細胞だけでなく、組織球も観察された。

[136]が報告した症例では、好中球顆粒球と組織球に富む炎症浸潤だけでなく、損傷した心筋細胞表面への補体タンパク質の活性化と沈着も認められた(図48C)。

図48 mRNAワクチン接種後に急速に致死的心筋炎を発症した症例(剖検後の病理組織像)

A:心筋組織に浸潤した好中球顆粒球と組織球(マクロファージ)。B: 赤い横縞は心筋細胞の細胞死(収縮帯壊死)を示す。マッソン三色染色。C:心筋細胞上の補体因子C4の沈着(免疫組織化学)。すべての画像はChoiら[136]から引用した。

この所見の最も単純な説明は、これらの細胞がスパイクプロテインを発現しており、スパイク分子に結合した抗体が補体の活性化を引き起こしたというものである。この文脈において、補体膜攻撃複合体によって形成された孔が細胞外カルシウムを細胞内に取り込むことは注目に値する。細胞内カルシウム過剰は収縮帯壊死の原因として認められており、これはChoiらの発表した病理組織学で顕著な特徴であった(図48B参照)。しかしながら、Choiらはこの機序を実証しようとしなかったし、補体の活性化がどのように起こったかという問題についてもコメントしていないことに注意しなければならない。

同様のパターンの炎症が、mRNAワクチン接種後に心筋炎を発症した致死的な2症例において、Gillら [137]によって報告されている。これらの著者は、その所見が心臓に対する「カテコールアミン傷害に似ている」と示唆している。「カテコールアミン」とは、エピネフリン、ノルエピネフリン、ドーパミンを指す。カテコールアミンが過剰に放出される疾患状態、特にエピネフリンとノルエピネフリンを産生する副腎の腫瘍は、確かに心臓に障害を引き起こす可能性があるが、ギルらが示唆した関連性は、それまで健康であった2人の若者の致命的な転帰を考えると、微妙だ。私たちは、Gillらによって報告された病理学的所見は、スパイクを発現している心筋細胞に対する抗体を介した免疫攻撃によってより容易に説明できることを提案する。この疑問は、今後の病理組織学的研究において、より詳細に解明されるに値する。

最近報告された脳炎と心筋炎を併発した症例では、心臓の炎症性変化はほとんどが小血管に集中しており、小血管もスパイクプロテインを発現していることが示された[138]。しかし、これらの小血管が閉塞していないところでも、収縮帯(図48B参照)を伴う損傷した筋細胞が見られた。このことは、血管炎と臓器特異的細胞への直接的な炎症性損傷は、相互に排他的なものではないことを示している。

結論として、ワクチン誘発心筋炎の病理組織像はかなり多様である。リンパ球性炎症はウイルスによる心筋炎に最も類似しており、遺伝子ベースのワクチンが登場する以前はウイルスがこの疾患の主な原因であった。補体活性化によって引き寄せられる顆粒球や他のタイプの細胞による浸潤が優勢な炎症は、スパイクプロテイン発現に対する抗体を介した免疫反応に適合する。これまでに得られている細胞および臓器障害の証拠は、セクション2.2.1で概説した主要な免疫エフェクター機構と一致しているように思われる。しかし、様々なパターンの炎症の根底にある免疫学的メカニズムを完全に解明するためには、より詳細な調査が必要である。

4.4.2 肺の炎症(肺炎)

肺はCOVID-19の重症例 [11]だけでなく、ワクチン接種後の有害事象でも顕著に影響を受ける。前者はSARS-CoV-2が呼吸器ウイルスであることから当然である。ワクチン接種で肺が頻繁に侵される理由のひとつは、ワクチン粒子が血流に入った後に最初に遭遇する毛細血管床が肺であることであろう。さらに、末梢の太い静脈内に形成された血栓が剥離すると、血流に乗って肺に運ばれ、そこで詰まってしまう。

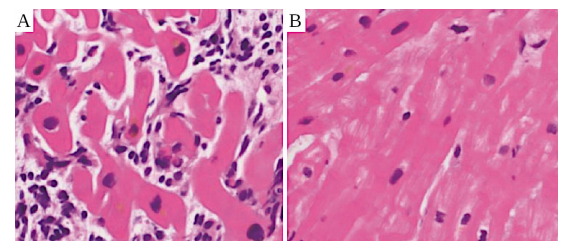

図49 mRNAワクチン接種(モデルナ)後の正常肺組織(A)と肺胞炎(B、C)

Aでは、空気で満たされた空間(肺胞)が見え、繊細な肺胞隔膜によって区切られ、血液で満たされた毛細血管が埋め込まれている。やや太めの血管もいくつか見える。Bでは、密集したリンパ球浸潤が見られる。隔膜は線維化(瘢痕組織)によって肥厚している。パネルCでは線維化がさらに進行し、空隙はほとんど消失している。パネルAは[97]より、パネルBとCはBurkhardt教授提供。

Burkhardt教授は、mRNAワクチン接種患者29人中17人に何らかの肺病変があることを認めた。これらの症例のいくつかは、確かに塞栓症や血管炎の局所症状によるものであったが、11例ではリンパ球による浸潤や肺組織自体の炎症が認められた。感染症によらない炎症性肺疾患は肺炎と呼ばれ、肺胞に炎症がある場合は肺胞炎と呼ばれる。

上の図45Bはすでにリンパ球が浸潤した肺組織の例を示した。ブルクハルトの症例のひとつを図に示す。

4.9. この患者は80歳の女性で、死の40日前に2回接種されたモデルナワクチンの2回目を接種した。肺の炎症に加え、この女性は心筋炎にも罹患していた。図では、肺にリンパ球が豊富に浸潤しているのがわかる。また、線維化、すなわち炎症によって誘発された瘢痕組織の形成が見られ、肺胞と肺胞の間の隔壁が厚くなり、肺胞と肺胞の間にはほとんど空気が残っていない。

mRNAワクチンによって誘発された肺炎で、肺生検での組織病理学的所見は類似しているが、やや重症度は低い症例がSoらによって報告された。[139]。重要なことは、その患者が副腎皮質ステロイドによる治療後に生存し回復したことである。清水ら [140] は、臨床的に類似した3症例を報告しているが、生検は行っていない。

mRNAワクチン接種後に数回報告されている特殊な肺病変は、放射線想起性肺炎として知られている[141-143]。これは、以前に肺の放射線治療を受けた患者に起こるまれな症状である。高線量での放射線照射は肺炎の引き金としては十分だが、通常はある程度の線維化を伴って治癒する。このような患者がその後ある種の薬剤を投与されると、以前に放射線が照射された部位で炎症が再燃することがある。

これまでのところ、このような状態を引き起こす薬剤として知られているのは、ほとんどが細胞毒性の抗癌剤である。このテーマの新しいバリエーションとして、がん細胞に対する免疫反応を増強するために治療的に使用されるある種のモノクローナル抗体の使用後に発生するものがある[144]。COVID-19 mRNAワクチンがこの驚くべき反応を引き起こす機序はまだ解明されていないが、この効果は、免疫系とこれらのワクチンの相互作用を示唆しており、その性質はまだ解明されていない。

4.4.3 脳の炎症(脳炎)

脳組織には、ニューロン(神経細胞)とグリア細胞という2つの主要な細胞タイプがある。神経細胞はもちろん脳機能の中心だが、グリア細胞は異種の集まりであり、多くの必要不可欠な補助機能を果たしている。そのひとつが血液脳関門(BBB)の形成で、血管内皮と共同でその役割を果たしている。BBBは血流によって運ばれる多くの毒物から脳を守っている。しかし、mRNAワクチン・ナノ粒子に関連したBBBの重要性は、おそらく同じではない。COVID-19ワクチン接種後に観察される脳へのダメージの形態は、他の臓器でも見られるものと似ている。血管の炎症と閉塞、直接的な免疫攻撃、自己免疫疾患などである。ここでは後者の2つの発症メカニズムに焦点を当てる。

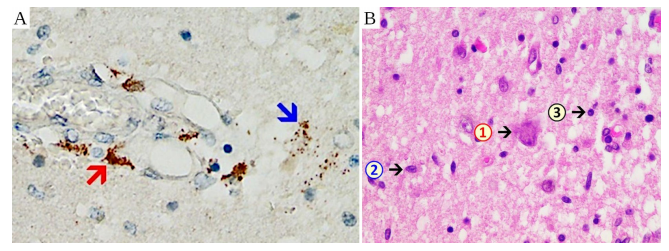

4.4.3.1 スパイクプロテインに対する免疫反応による脳炎

ワクチン粒子が血管を出て周囲の脳組織の細胞に取り込まれた場合、免疫系がその細胞を攻撃し破壊することが予想される。ある脳炎の症例でこのようなことが起こったことを証明するにはどうすればよいのだろうか?次のような基準があれば、少なくともその可能性は高い:

- 1. ワクチン注射後数日から数週間以内に臨床症状が現れる;

- 2.脳組織内にリンパ球やその他の炎症細胞が検出される;

- 3.炎症巣内でのスパイクプロテインの検出。

基準2と3は病理組織学的検査によってのみ満たされることに注意すべきである。脳の場合、この臓器の生検は特に不安定であるため、病理組織学的検査は通常、剖検後にのみ行われる。

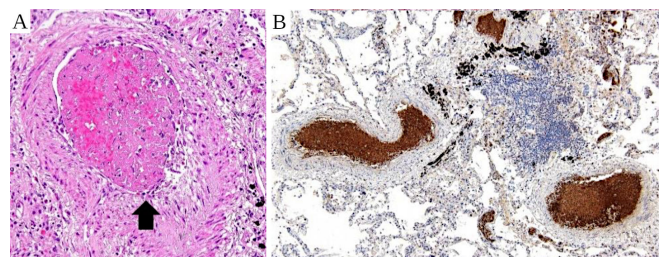

このメカニズムが非常に重要である可能性は高いが、病理学者がそれを探してこなかったため、これまでのところ裏付けとなる証拠は乏しい。しかし、上記の条件をすべて満たす初めての症例報告が最近発表された。[138]。所見の一部を図410に示す。この非常に綿密な研究では、4.3.1節で述べたヌクレオカプシド陰性対照を用いることで、検出されたスパイクプロテインの発現がワクチン接種によるものではなく、ウイルス自体の感染によるものであることを除外している。

この患者は最初にアストラゼネカのアデノウイルスベースのワクチンを1回注射され、その後ファイザーのmRNAワクチンを2回注射された。最後の注射は最初の注射から7カ月後、死亡の3週間前に行われた。スパイクプロテインの顕著な発現は、おそらく直近のmRNAワクチン投与によるものと思われるが、脳毛細血管とその周囲のグリア細胞の一部で検出された。注意しなければならないのは、神経細胞は細胞死を起こしたにもかかわらず、スパイクを直接発現していなかったことである。考えられる説明は3つある:

- 1.神経細胞はスパイクプロテインを発現していたため、免疫系に直接攻撃されたが、その死がスパイクの検出を妨げた;

図410 脳炎の病理組織像 A:免疫組織化学的にSARS-CoV-2スパイクプロテインが小血管の壁(赤矢印)と周囲の脳組織の数個のグリア細胞(青矢印)内に検出された。B:脳炎焦点(HE染色)。1:壊死した神経細胞;細胞核は消失している。2:ミクログリア細胞;この細胞型は通常より多い。3:リンパ球。画像はMörzによる症例報告[138]から引用した。

- 2. ニューロンはスパイクプロテインを発現していたが、表面上の抗原発現はほとんどがMHC1関連プロセシングペプチドの形であった

- 3.ニューロンはスパイクプロテインを発現しておらず、直接攻撃されたのではなく、炎症の一般的な騒ぎの中で傍観者として殺された。

- 2つ目の選択肢は作為的と思われるかもしれないが、肝臓組織に関する研究によって、原理的には立証されている(下記セクション4.4.6参照)。更なる研究によって、脳組織での妥当性を確認する価値はあると思われる。

4.4.3.2 自己免疫性脳炎

この発症メカニズムでは、脳炎とワクチン接種の関連はそれほど直接的なものではない。ワクチンはまず炎症を引き起こすが、これは脳に直接作用する必要はないかもしれない。この炎症の中で、免疫反応はスパイクプロテインだけでなく、体内の1つ以上の蛋白質や他の生体分子(自己抗原;セクション3.4参照)に対しても引き起こされる。免疫系は次に、当初は影響を受けなかった標的臓器(脳を含む)内の同じ自己抗原を攻撃し、ここでも炎症を引き起こすことがある。

臨床症状や、定型的な方法で得られる剖検所見は、スパイクに対する直接的な免疫反応と非常によく似ている。従って、脳炎がスパイクプロテインによって引き起こされたのか、それとも自己抗原によって引き起こされたのかをどのように判断すればよいのだろうか?真の自己免疫性脳炎では、以下のような所見が予想される:

- 1. 問題の自己抗原に対する自己抗体が血液検体から検出可能である;

- 2. スパイクプロテインは炎症病変では検出されない;

- 3.自己抗原は体内で恒常的に産生されるため、ワクチン接種との時間的な関連性は低いかもしれない。

Jariusら[145]は、最初にアストラゼネカのアデノウイルスベースのワクチンを2回接種し、その後ファイザーのmRNAワクチンを1回接種した患者に自己抗体陽性の脳炎が発生した症例を報告している。この患者の自己抗原は脳内ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質(MOG)であった。これらの著者らは、同じ自己抗原を含む20例の既報告症例の概要も示した。これらの症例のうち3例ではmRNAワクチンが使用されていたが、残りの17例ではアストラゼネカのワクチンが使用されていた。これらの症例はいずれも致死的ではなかったため、炎症性脳病変におけるスパイクプロテイン発現の病理組織学的証拠は陽性も陰性も得られなかった。

Asioliら [146] は、LGI1蛋白に対する自己抗体が検出された4例の脳炎を報告した。これらの症例のうち3例は、すべて同じイタリアの都市(ボローニャ)で、mRNAワクチンを注射した後に発症した。脳の炎症を伴う特に顕著な症例は、Poliらによって報告された[147]。この患者は3つの異なる自己免疫疾患、すなわち脱髄性脳炎、重症筋無力症、甲状腺炎を同時に発症した。しかし、この症例の脳炎を説明しうる特異的な自己抗体は検出されなかった。

4.4.3.3 抗体陰性自己免疫性脳炎

この診断は、mRNAワクチン注射後の脳炎に関するいくつかの症例報告でなされている[148-150]。このような症例の中には、未同定の自己抗原によって引き起こされた可能性があると考えることは確かに妥当である。一方、病理組織学的検査を行わなければ、ある症例が未知の自己抗原に対する免疫反応によって引き起こされたのか、それともワクチンにコードされたスパイクプロテインに対する免疫反応によって引き起こされたのかを判断できないことが多い。

全体として、スパイクプロテインに対する直接的な免疫反応と真の自己免疫の両方がワクチン接種後脳炎の原因として立証されているが、入手可能な限られた証拠からは、この疾患の全体的な発生率に対するそれぞれの寄与を見分けることはできない。

4.4.4 肝炎(肝炎)

他の多くの臓器と比較して、肝臓は感染性または非感染性の原因による炎症に頻繁に冒される。mRNAワクチンによって誘発される肝炎のエビデンスを判断するために、様々な形態を簡単に概説することは有用な背景となるであろう。

4.4.4.1 ウイルス性肝炎

いくつかの肝炎ウイルスがあり、経口経路(最も一般的なのはA型肝炎ウイルス)または汚染された血液や注射針を介して感染する(B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルス)。A型肝炎は典型的には急性で、自己限定性である。B型肝炎とC型肝炎も一過性だが、患者によっては慢性経過をとり、肝硬変や臓器不全にまで進行することがある。

4.4.4.2 毒性肝炎

肝臓は薬物や毒物の代謝分解において中心的な役割を担っている。これらの分解経路で生じる中間体は化学的に非常に反応性が高く、中毒性肝炎を引き起こすことがある。最も一般的な例はアルコールによる中毒性肝炎であり、その分解により反応性中間体としてアセトアルデヒドが生じる。中毒性肝炎の初期段階では、原因となる化学物質を中止すれば、通常、可逆的である。

4.4.4.3 自己免疫性肝炎

この型の肝炎は、肝組織に発生する自己抗原に対する免疫反応によって引き起こされる。通常、複数の自己抗原が関与しており、これらの自己抗原に対する抗体が血液中に認められる。自己抗原の多くは肝臓だけでなく他の組織にも存在する。それにもかかわらず、この疾患は典型的には肝臓にのみ発症する。これは、遺伝的あるいは外因的な何らかの付加的要因によるものでなければならない。

真の自己免疫性肝炎の特徴は、臨床経過が長引くことである-炎症は、除去される可能性のあるウイルスによっても、中止される可能性のある薬剤によっても引き起こされないため、疾患は長引き、再発する傾向がある。

4.4.4.4 ウイルス性肝炎と中毒性肝炎における自己免疫

理論的には、上記の肝炎の病型は原因によってきれいに分類できるが、実際にはかなりの重複がある。このことは、C型肝炎ウイルス(HCV)が発見された直後に行われたいくつかの研究によく示されている。それまで自己免疫性肝炎と診断されていた患者のかなりの割合が、HCVを保有していることが判明し、多くの場合、HCVがこの疾患の原因と考えられたのである[151-153]。

感染性病原体が組織損傷と抗原の交差反応によって自己免疫疾患を促進することは、すでに述べた(3.4.2節)。組織損傷はウイルス性肝炎でも起こる。上述のように、毒性肝炎は反応性の薬物分解中間体によって引き起こされ、これもまた細胞や組織に損傷を与える。さらに、このような中間体は自己抗原に付着することがあり、それによって自己抗原は変化し、免疫系にとっては非自己のように見える。その結果、化学的に変化した抗原に対する免疫反応が起こるが、その免疫反応は変化していない自己抗原の前駆体にも及ぶことがある。したがって、ウイルス性肝炎や中毒性肝炎の多くの症例では、何らかの自己抗体も存在する。

したがって、自己抗体の検出だけでは、真の自己免疫性肝炎とウイルス性肝炎や薬剤性肝炎を確実に見分けることはできない。さらに、肝細胞に対する免疫攻撃は、それが自己抗原、修飾自己抗原、真性非自己抗原のいずれによって引き起こされたとしても、同様の病理組織学的効果をもたらす。

4.4.5 mRNAワクチンで肝臓にどのような影響を期待すべきか?第5章では、mRNAワクチンを筋肉注射した後、体内でどのように分布するかについて議論する

今のところ、すべての臓器の中で、注射部位そのものを除けば、肝臓が単位組織重量当たりに最も多くのワクチン粒子を蓄積することを簡単に述べておく。このような高い組織濃度では、ワクチンナノ粒子に含まれる合成カチオン性脂質が何らかの細胞・組織障害を引き起こす可能性が高い。ファイザー社[60, p.55]とモデルナ社[154, p.49]の両社による動物実験では、実際に肝細胞障害が観察され、欧州医薬品庁[60]の報告書によれば、ファイザー社の専門家は、その原因が同社独自の未試験のカチオン性脂質にあることを明言している。

効果的な免疫反応を引き起こすには、非特異的な「危険」シグナルと特異的抗原の両方が必要であることは前述した(セクション2.2.2.1参照)。カチオン性脂質の細胞毒性作用は、非特異的シグナルを提供できる[85]。mRNAがスパイクプロテインに翻訳されれば、もちろん有効な標的抗原となる。これら2つの刺激により、肝細胞を攻撃する旺盛な免疫反応の舞台が整う。続く炎症は組織損傷を増幅し、自己抗原に対する二次的な免疫反応、すなわち自己免疫を促進する。したがって、少なくとも臨床例の一部には自己抗体が存在すると考えられる。

問題は罹病期間である。ワクチンのmRNA発現が数日間しか持続しないという製造業者や規制当局の保証は楽観的すぎたが(3.2節参照)、発現は確かに一過性であるはずだ。従って、中毒性肝炎のように、その原因となった薬剤を中止すれば炎症はおさまるが、ワクチンによる炎症もmRNAの発現がおさまるにつれておさまるはずだ。さらに、中毒性肝炎の場合と同様に、副腎皮質ステロイドによる免疫抑制治療に炎症が反応することも予想されるし、ワクチンによって誘発された脳炎や肺炎の報告例もある(上記参照)。

4.4.6 ワクチン接種後の肝炎におけるワクチンmRNAとその発現の証拠

ワクチン接種後の肝炎について発表された症例報告数はかなり多いが、これらの研究のほとんどは、発症機序を推測できるような分子的な詳細を示していない。この点で際立っているのは2つの症例報告である。最初のものは、Martin-Navarroらによって発表されたもので、in situハイブリダイゼーションによる肝生検でのワクチンmRNAの検出について述べている[155]。mRNAは検査された組織標本全体にわたって豊富に検出された。この研究では、検出されたRNAからスパイクプロテインへの翻訳を測定することは試みられていない。

この研究では、スパイクそのものではなく、むしろこのタンパク質に特異的な細胞傷害性Tリンパ球(CTL)、より正確には、スパイクプロテインの細胞内断片化によって生じる特定の小さなペプチドに特異的な細胞傷害性Tリンパ球(CTL)の存在を示している(セクション2.2.2.2参照)。著者らは免疫組織化学でも無傷のスパイクプロテインの存在を検出しようとしたが、結果は陰性であった。同様の所見は、正式には発表されていないが、以前ブルクハルト教授の発表でも共有されており、彼は肝細胞内でスパイクの発現がせいぜい弱い陽性シグナルであることを観察していた。これらの知見を総合すると、肝細胞は無傷のスパイクプロテインを高レベルで発現しているわけではなく、発現している量の断片が特異的CTLを引きつけ活性化するのに十分であることが示唆される。従って、本書が提唱するmRNAワクチンによるワクチン誘発免疫細胞・組織傷害の重要なメカニズムは、この証拠によって支持されることになる。

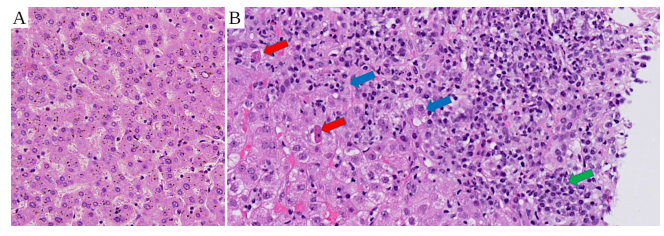

図411 mRNAワクチン接種後の自己免疫様肝炎

A:参考までに正常肝組織の切片([97]から引用)。B:ワクチン誘発肝炎。上端と右端にリンパ球と形質細胞が多い。赤矢印:細胞死(アポトーシス)を起こしている肝細胞。緑矢印:形質細胞(例)。青い矢印:肝細胞のロゼット(炎症の形態学的マーカー)。画像はVuille-Lessardら [157]から引用した。

4.4.7 mRNAワクチン誘発肝炎の臨床例報告

COVID-19ワクチン接種後の肝炎に関する症例報告は非常に多い;このような症例の総説は[158-161]を参照。これらの報告の多くは病理組織学的所見を示しているが、全体的にかなり規則的で類似している。浸潤炎症細胞には、リンパ球、形質細胞、時には好酸球顆粒球が含まれる。浸潤は通常、腸から肝臓に向かって血液を排出する門脈の枝の周囲に集中している。代表例を図411に示す。

ほとんどの報告は、所見を「自己免疫性肝炎」と断定しているが、これらの症例の多くでは、自己抗体がほとんど認められないか、全く認められない。例えば、Izagirreら [160] は、1つの病院から5つの症例を報告しているが、そのうち自己抗体を全く認めなかった症例は1例のみである。Fimianoら [162] は、SARS-CoV-2に対する抗体が非常に高値であったが、甲状腺にのみ存在し肝臓には存在しないタンパク質であるサイログロブリンに対する抗体以外には自己抗体を認めなかった1例を報告している。仮診断は自己免疫性肝炎であり、おそらく薬剤性であろうが、最も可能性の高い原因は自己免疫ではなく、肝細胞が発現するスパイクプロテインに対する免疫攻撃である。これに反する証拠がない限り、この説明は自己抗体陰性肝炎の他のほとんどの症例にも当てはまり、おそらく自己抗体の狭いスペクトルしか示さない多くの症例にも当てはまるものと思われる。

Efeら[163]は、複数の臨床施設でCOVID-19ワクチン接種後に肝炎を発症した87例の概要を報告している。このうち34例は自己抗体を示さなかった。これらの症例の臨床経過は、自己免疫の証拠がある症例よりもいくぶん軽度であったが、それ以外の臨床所見および病理所見のスペクトルは同様であった。著者らは、副腎皮質ステロイド治療に対する良好な反応と良好な長期経過を認めている。Efeらによって報告された症例のほとんどはmRNAワクチンによるものであったが、23%はアストラゼネカ社製のアデノウイルスベースのワクチンによるものであった。

発症機序に関する議論は全般的に曖昧なままだが、自己抗体を示す症例であっても、ほとんどの報告はワクチン接種との関連を認めている。ワクチンとの因果関係が、繰り返し注射を受けた後に肝炎発作を繰り返すことで裏付けられている例もある;例えば[156, 164, 165]を参照。したがって、ワクチン誘発性肝疾患に関する利用可能な症例報告から得られたエビデンスは、上述した予想と密接に一致しており、それは、mRNAワクチンの作用機序が認められていることと、肝細胞に強く蓄積することが知られていることに由来する。

4.4.8 腎臓病

図46にIgA腎症の症例を示したが、これは糸球体腎炎、すなわち腎糸球体を中心とした炎症で、自己免疫によって引き起こされる炎症の一形態である。腎臓の炎症の2番目の主なものは間質性腎炎であり、Tanら[166]はアストラゼネカのアデノウイルスワクチン後に発症した症例を、Miraら[167]はファイザーのワクチンに関連して発症した症例を紹介している。

Fenoglioら [168] は、COVID-19ワクチン接種後に糸球体腎炎、間質性腎炎、その他の腎症が生検で証明された17例を報告している。このうち13例はmRNAワクチンを接種した患者で発生した。この研究では腎臓病に関する他の多くの症例報告も紹介している。Schaubschlagerらによって、別の臨床センターから6例の症例が報告されている[169]。個々の病院からのこのような大規模な症例シリーズは、ワクチン接種後の腎臓病がまれではないことを示唆している。

図412 ワクチンによる脾臓の血管炎。脾動脈の断面

A:スパイクプロテインの免疫組織化学検査。強い発現が観察されるが、血管壁の同心円状の層間では多少の差があり、それによって「オニオンスキン」パターンを形成している。周囲のリンパ組織にも強い発現が認められる。B: HE染色。大きなリンパ球浸潤が動脈壁を破って内腔を閉塞している。

4.4.9 脾臓への浸潤

本稿執筆時点で、PubMedはワクチン接種後の脾臓梗塞に関する単一の症例報告[170]と、脾臓の摘出を必要とした重篤な溶血性貧血または血小板減少症に関するいくつかの報告を見つけるだけで、脾臓自体の炎症性疾患に関する報告はない。しかし、ブルクハルト教授は、脾臓の血管炎に類似した非常に顕著な症状を示すいくつかの症例を発見しており、そのうちの1例を図412に示した。従って、ワクチン関連死の剖検において、脾臓の十分な詳細な検査が行われた例がどれだけあるのかという疑問が生じる。

4.4.10 皮膚症状

COVID-19 mRNAワクチン接種後の皮膚の様々な障害が報告されている。Kroumpouzosら[171]は、病理組織学的データのない臨床観察を包括的にレビューしている。組織病理学を含む研究では、血管炎のいくつかの型 [122, 172]、皮膚の最上層である表皮および結合組織からなる皮膚の支持層である真皮への炎症性浸潤がみられた。[173-175]。

天疱瘡 [171, 176]は、表皮と真皮を接着している重要な蛋白に対する自己免疫反応であり、この蛋白が破壊されると水疱が生じる。類天疱瘡はしばしば薬物によって誘発されるが、これはおそらく、中毒性肝炎との関連で前述したように、反応性薬物代謝物と問題の自己抗原との反応によるものであろう(セクション4.4.4.2参照)。

報告された皮膚症状のほとんどは一過性であり、重篤なものではなかったが、それでも診断上注意を要するものであった。生検は最小限のリスクと労力で皮膚から採取できる。このような検体で免疫組織化学的にスパイクプロテインの発現を、また通常の染色で血管炎を検出することは、ワクチンによって悪影響を受ける可能性のある他の臓器に関する診断上の考察に影響を与えるはずだ。例えば、全身性エリテマトーデス(SLE)では通常皮膚が侵されるが、これはmRNAワクチンやアデノウイルスベクターワクチンの接種後に繰り返し観察されている[177-179]。SLEは一般的に糸球体腎炎を引き起こすが、腎臓以外の臓器も侵すことがある。

4.4.11 その他の臓器

上記以外の臓器の病理組織学的報告は比較的まれである。これは、これらの臓器が頻繁に侵されないという意味ではない。

[180]は、シンガポールの一つのクリニックから甲状腺の自己免疫疾患であるバセドウ病の12症例を報告した。同様に、Caron [87]は甲状腺疾患に関する相当数の症例報告をレビューしている。

5. mRNAワクチンの薬物動態と脂質毒性

これまでの章では、mRNAワクチンが疾病を誘発する免疫学的メカニズムに焦点を当ててきた。これらのメカニズムは異なる臓器でも本質的に同じであり、血管が顕著に影響されるため、どの臓器でも発病する可能性があることは明らかだ。とはいえ、ワクチン毒性をよりよく理解するためには、ワクチン粒子が体内のどこに最も多く蓄積し、どのくらいの期間そこに留まるかを考えることが重要である。この種の問題は、本章で検討する薬物動態学の主題である。さらに、mRNAの発現以外の要因から生じるmRNAワクチンの毒性メカニズムについても考察する。

mRNAワクチンの薬物動態と化学毒性は、いずれも脂質ナノ粒子の特性と密接に関係している。従って、ここから検討を開始する。

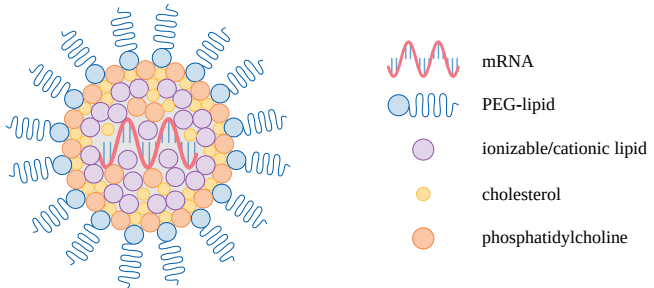

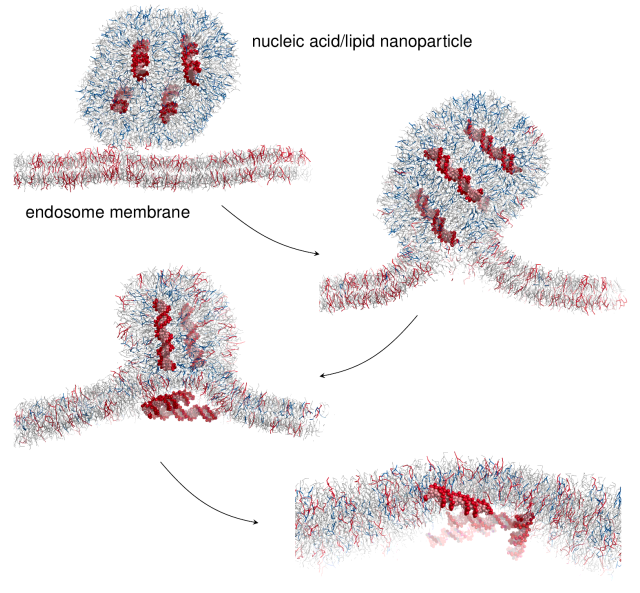

5.1 脂質ナノ粒子の構造と機能

mRNAワクチンの脂質ナノ粒子の構成を図51に示す。このような粒子には4種類の脂質成分が含まれており、2種類の天然脂質(コレステロールとホスファチジルコリン)と2種類の合成脂質がある(図52参照)。最も少ない脂質は合成脂質で、水溶性ポリマーであるポリエチレングリコール(PEG)と結合し、粒子表面を装飾している。他の3つの脂質は粒子内部に存在する。コレステロールとホスファチジルコリンは粒子を安定化させる役割を果たす。番目の合成脂質はイオン化可能であり、2つの電荷の状態で存在することができる。細胞外腔や細胞質に多く存在する中性に近いpHでは、ほとんどが帯電していない。一方、酸性環境では、脂質分子は水素イオン(H+)と結合し、正電荷を帯びる。相互の静電反発によって脂質ナノ粒子は崩壊し、mRNAは細胞内に放出される(後述)1。

図51 mRNA脂質ナノ粒子の構造

粒子の表面は、親水性(水溶性)ポリマーであるポリエチレングリコール(PEG)と結合した合成脂質で覆われている。マイナスに荷電したmRNAは、主に第二の合成脂質と相互作用する。この合成脂質はプロトン化(すなわちH+イオンと結合)するとプラスに荷電する。コレステロールとホスファチジルコリンは天然に存在する脂質で、安定性のために添加される。

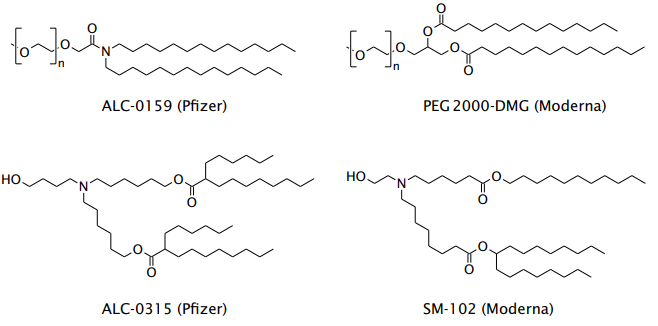

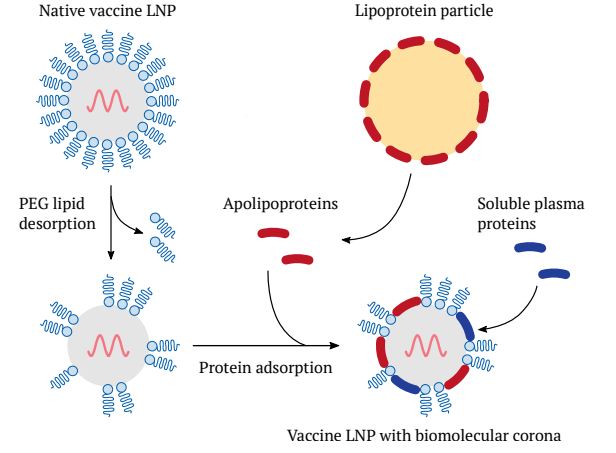

5.1.1 生体分子コロナ

ワクチン脂質ナノ粒子の重要な特徴のひとつは、「生体分子コロナ」を獲得することである。このプロセスは、最初に粒子表面を覆うPEG結合合成脂質分子によって促進される。この脂質種は他の脂質種よりも水溶性が高く、粒子から剥離し、より疎水性の脂質のパッチ、すなわちより「脂っぽい」、あるいは撥水性の脂質のパッチが露出する。このような疎水性のパッチは、同様に疎水性の表面特徴を持つタンパク質分子を引き寄せる(図53)。

このような状況に自然に適合するのがアポリポタンパク質である。これらのタンパク質分子は通常、体内の脂質輸送粒子であるリポタンパク質の表面に存在する(図54A)。しかし、アルブミン、抗体、補体因子C3などの他の血漿タンパク質も、人工リポソームや脂質ナノ粒子の表面で見つかっている[181]。

1脂質粒子内のマイナスに帯電したmRNAと直接相互作用するイオン化可能な脂質分子は、中性pHでもプラスに帯電している可能性が高い。

図52 ファイザーおよびモデルナ COVID-19ワクチンに含まれる合成脂質の分子構造

無印の角は水素で飽和した炭素原子を示す。このような原子が多いため、これらの分子は「脂っぽい」特徴を持つ。上:PEG結合脂質。PEGは高分子のエチレングリコール部分からなり、親水性である。このような部位の1つを括弧内に示す。文字nは、このような単位が約45個繰り返されていることを示す。下:カチオン性脂質。窒素(N)原子は水素イオン(H+)と結合することができ、それによって正電荷を帯びる。

アポリポ蛋白質や血漿蛋白質のワクチン脂質ナノ粒子への吸着は単なる好奇心ではない。アポリポタンパク質の生理的機能は、リポタンパク質粒子の「住所タグ」として機能することであり、リポタンパク質の細胞内への輸送や血管内皮のような細胞バリアを越える輸送を指示する。従って、ワクチン脂質ナノ粒子がこのようなアドレスタグと結合すると、体内の天然リポタンパク質と同様に認識され輸送されることになる。

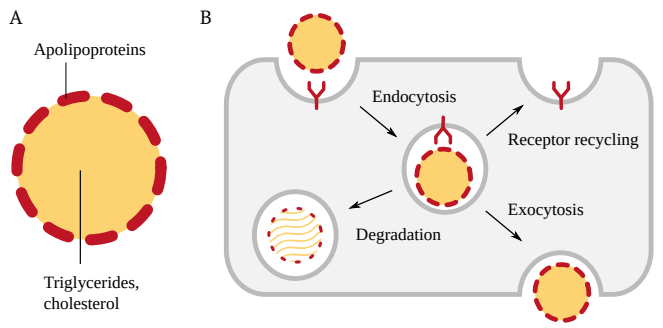

5.1.2 受容体を介したリポ蛋白のエンドサイトーシスとトランスサイトーシス

天然のリポタンパク質の目的は、組織や細胞に脂肪とコレステロールを供給することである。脂肪やコレステロールを必要とする細胞は、受容体を介したエンドサイトーシスによってリポタンパク質粒子を取り込み、その後完全に分解する(図54B)。脂肪とコレステロールは細胞の必要に応じて利用され、アポリポタンパク質はアミノ酸に分解され、新しいタンパク質の合成に再利用される。

図54はまた、エンドサイトーシスによって取り込まれた粒子が、エキソサイトーシスによって再び放出される場合もあることを示している。エンドサイトーシスとエキソサイトーシスが細胞の反対側で起こると、その効果はトランスサイトーシスとなる。これが、リポ蛋白粒子が血管内皮細胞を通過し、循環と組織や臓器の血管外コンパートメントの間を移動するメカニズムである。これは毛細血管に限ったことではなく、動脈でも起こりうるようである[182-184]。

図53 ワクチン脂質ナノ粒子が「生体分子コロナ」を獲得する仕組み

表面に位置するPEG脂質は、粒子から脱離する可能性がある。これにより他のタイプの脂質が露出し、血漿中に存在する様々なタンパク質と結合する可能性がある。アポリポタンパク質は、通常、体内の脂質輸送粒子であるリポタンパク質と結合している。

5.1.3 脂質ナノ粒子による血管障壁の通過

同じ挙動は、表面にアポリポタンパク質を持つナノ粒子でも観察される。Kucharzら[185]は、脂質ナノ粒子が脳内の血管壁を通過し、脳組織内に到達することを報告している2。彼らの研究では、最大の移動は、毛細血管や動脈ではなく、静脈、つまり細い静脈で検出された。同様に、Hartlら[186]は、高分子ナノ粒子の表面は、毛細血管や動脈ではなく、静脈、すなわち小静脈に移動することを報告している。

2Kucharzらはアポリポタンパク質の役割については報告していないが、使用された粒子は生体内で生体分子コロナの獲得を誘導するような組成であった。

ある特定のアポリポタンパク質(ApoE)と共有結合した粒子もまた、循環から脳組織に出ることができた。

図54 受容体を介したリポ蛋白質のエンドサイトーシス

A:リポ蛋白質粒子の構造 コアは脂肪滴で、トリアシルグリセロール、コレステロール、その他の脂質を様々な割合で含んでいる。表面は様々なアポリポタンパク質で装飾されている。B: アポリポ蛋白質は細胞表面の受容体分子によって認識される。この認識により、細胞は粒子を飲み込み、その後分解されるか、あるいはエキソサイトーシスにより再び放出される。

KucharzらやHartlらが報告したような観察は、脳の血管が他の臓器に比べて溶質や粒子に対して一般的に寛容でないことを考えると、むしろ注目に値する。血管から脳組織への物質輸送を制限する解剖学的・生化学的特徴は、総称して血液脳関門と呼ばれている[187, 188]。生体内における脂質ナノ粒子の挙動に関する実験的研究のうち、血液脳関門を通過する薬物の送達に焦点が当てられているのは不釣り合いであり、このような粒子の他の臓器の組織への輸送はあまり注目されていない。しかし、その逆の証拠がなければ、体内の他のほとんどの臓器において、このような粒子が血管障壁を横切って輸送されることは、少なくとも脳内と同じくらい容易であろうと推測できる。これには胎盤内の母体循環と胎児循環の間の障壁も含まれる可能性が高いが、この疑問はまだ実験的に適切に扱われていない。

5.1.4 mRNAの細胞内放出

ワクチン脂質ナノ粒子の生体分子コロナが受容体を介した細胞への取り込みを促進する一方で、これだけでは中に含まれるmRNA分子がうまく放出・発現される保証はない。Schlichら[189]は、エンドソームコンパートメントから脱出し、タンパク質に翻訳されるmRNA分子は全体のごく一部であることを示すいくつかの実験的研究をレビューしている。これらの知見は、COVID-19 mRNAワクチンに使用されたものと組成は似ているが同一ではない脂質ナノ粒子に関するものである。

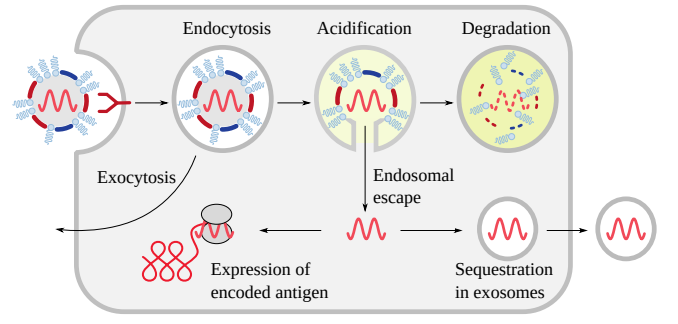

図55 mRNAワクチン粒子の細胞内運命

細胞内に取り込まれたワクチン粒子は、エキソサイトーシスによって再び放出されるか、あるいはエンドソームに捕捉されたまま完全な分解を受ける。このようなエンドソームは他の細胞に取り込まれ、抗原を発現する。

図55にワクチンmRNAの様々な別の運命を示す

最初にmRNAを包んでいたコンパートメント(エンドソーム)からのmRNAの脱出は、酸性化によって引き起こされる。胃粘膜内のある種の細胞が胃に酸を送り込むのと同じように、細胞はエンドソームに酸を送り込む。酸の水素イオンは脂質ナノ粒子のイオン化可能な脂質分子に結合し、プラスに帯電する。これにより、これらの脂質は分散し、エンドソームを包む脂質膜と混ざり合い、mRNAの細胞質への逃げ道ができる(図56)。一方、酸はエンドソーム内の脂質とmRNAの分解も促進する。分解は放出と競合する。

図56 脂質分子間の静電気力によるDNA/脂質ナノ粒子とエンドソーム膜の融合(コンピューターシミュレーション)

LNP上のプラスに帯電した脂質(青)は互いに反発するが、エンドソーム膜のマイナスに帯電した脂質(赤)には引き寄せられる。LNPが膜と結合すると、らせん状の核酸分子(赤)は細胞質に放出される。Bart Bruininks [190]の好意により提供された座標をPymolでレンダリングした。

エンドソームから無傷で脱出できたmRNA分子も、エクソソームにパッケージされることで流され、細胞外に放出される可能性がある。これは、mRNAが細胞内で翻訳される前、あるいは翻訳された後に起こる可能性がある。さらに、エクソソームは他の細胞と合体し、mRNAを他の細胞に送り込む可能性もある。したがって、エクソソームは、LNPの脂質が分散、分解、または排泄された後でも、mRNAの体内での持続と拡散を促進する可能性がある。エクソソームは、COVID-19 mRNAワクチンを接種した人に観察されたスパイクプロテインの長期発現において重要である可能性がある3。

5.2 mRNAワクチンの薬物動態

上記で検討した脂質ナノ粒子の特性は、人体内での輸送とその運命に強い影響を及ぼす。

5.2.1 モデルmRNAワクチンの臓器分布

ワクチンの脂質ナノ粒子の輸送は、細胞に脂肪やコレステロールを供給するリポタンパク質と似ている可能性があることはすでに述べた。すべての細胞はある程度のコレステロールを必要とし、ほとんどの細胞タイプは脂肪を燃焼することができる。とはいえ、リポタンパク質粒子が取り込まれ、回転する量は、異なる臓器の細胞間で大きく異なる。以下の臓器は特に多く取り込まれる:

- 1. 肝臓はリポ蛋白代謝の中心的役割を担っている。肝臓は全身のリポ蛋白の大部分を合成し、余剰のリポ蛋白粒子を再利用する

- 2. ステロイドホルモンを分泌する内分泌腺。このような内分泌腺は、ホルモン合成の前駆体としてコレステロールを使用する。精巣、卵巣、副腎などが含まれる

- 3. 胎盤。胎盤は、胎児への供給と、妊娠を維持するために必要な黄体ホルモンの産生のために、リポ蛋白を必要とする

- 4. 乳腺。乳腺はリポタンパク質から脂肪とコレステロールを獲得し、母乳に放出するためにそれらを再包装する

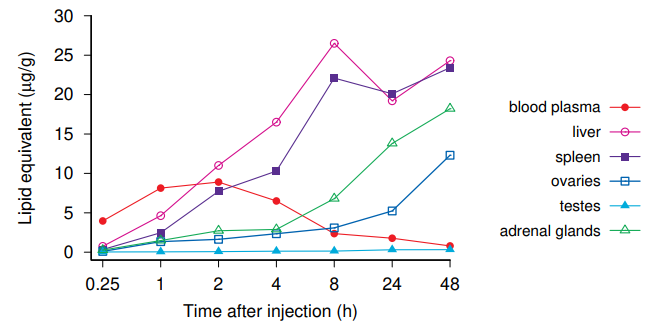

このことを念頭に置けば、mRNAワクチンの体内分布に関するいくつかの観察結果を理解することができる。この問題に関して入手可能なデータはかなり少ないが、ファイザー社が実施し、各国の保健当局に提出した関連動物実験がある4。この実験では、SARS-CoV-2のスパイクプロテインではなく、タンパク質酵素であるルシフェラーゼをコードするモデルmRNAワクチンをラットに筋肉注射した。このワクチンの体内での動きを追跡するため、脂質ナノ粒子に含まれるコレステロールを放射性物質とした。注射後さまざまな時点で動物を犠牲にし、この放射能を測定することによって、血漿中およびさまざまな臓器内のワクチンの量を決定した3。

3私たちは先に、mRNA中のウリジンをメチルシュードウリジンに置き換えることによって、タンパク質の発現レベルが大幅に増加することを指摘した(セクション2.8.3.2参照)。これは一般に分解に対する抵抗性という観点から説明されるが、発現の速度論 [56, 57]が観察されたことから、別の説明、すなわちメチルシュードウリジン修飾mRNAがエンドソームから細胞質により効率よく脱出することが示唆される。

図57はこの研究から得られた最も重要な知見をまとめたものである

注射後15分もすると、ワクチンは血中に検出される。血中濃度は最初の2時間上昇し、その後低下する。それに伴い、ワクチンは様々な臓器に蓄積される。ほとんどの臓器において、この蓄積は注射後48時間で最高レベルに達する。

組織レベルが最も高い臓器のうち、肝臓、副腎、卵巣はリポ蛋白の回転率が高い臓器である。精巣のホルモン産生細胞であるライディッヒ細胞は臓器組織のごく一部しか占めていないからだ。

一方、脾臓の組織中濃度が高いのは、この臓器がリポ蛋白代謝において顕著な役割を果たしているからとは容易に説明できない。おそらく、アポリポタンパク質以外のLNP生体分子コロナ要素がこの観察に関与しているのであろう。脾臓組織はマクロファージやリンパ球を含む免疫細胞が非常に豊富である。これらの細胞の多くは、抗体や補体系のタンパク質に対するレセプターを持っている。これらのレセプターによって、免疫細胞は、抗体や補体因子が結合した抗原タンパク質、ウイルス粒子、微生物細胞を摂取することができる。抗体や補体因子が確かにLNPに結合する可能性があることはすでに述べたとおりであり、この解釈と一致する。

このワクチンに関するEMAの報告書[58]によると、モデルナはモデルワクチンの動物データも提出している。このモデルワクチンにはSARS-CoV-2とは無関係の抗原をコードする6種類のmRNAが含まれていた。この研究では、脂質ではなくmRNAのレベルが測定された。モデルナの研究結果は報告書に不完全に記載されているが、47ページにはこうある:

4日本とオーストラリアの規制当局はその後、これらのデータの一部を公開した[191-193]。FDAとEMAは公開しなかったが、ファイザーのワクチンに関する評価報告書[59, 60]から、彼らもこの研究結果を目にしていたことは明らかだ。

図57 ファイザー/バイオエヌテックワクチンと同じ脂質組成のモデルmRNAワクチンのラットにおける臓器分布

191]の表26.5.5Bから作成したプロット。血漿中濃度は注射後すぐに上昇し、その後ワクチンが様々な臓器に蓄積するにつれて低下する。ワクチンは、放射性標識コレステロール誘導体を用いて測定された(非標識コレステロールは、ワクチン脂質ナノ粒子の通常の成分である)。データは、組織1グラムまたは血漿1ミリリットルあたりのワクチン脂質のマイクログラム単位でのワクチン含有量を表している。肝臓、脾臓、副腎、卵巣の濃度が高いことに注意。

mRNA濃度が(血漿レベルと比較して)高いのは脾臓と眼であった。腎臓を除くすべての組織で低レベルのmRNAが検出された。この中には心臓、肺、精巣、そして脳組織も含まれていた。mRNA-1647の肝臓での分布も本研究で明らかになった。肝臓がLNPの一般的な標的臓器であるという文献報告と一致している。

脾臓と肝臓への蓄積はファイザー社の研究と一致している。卵巣と副腎については特に言及されていないが、これらの組織にはファイザーのものと同程度にはモデルナのモデルワクチンが蓄積しなかったことを示唆する表現である。

私たちは、特定の臓器の組織レベルにかかわらず、少なくとも血管とその内皮は、それぞれの臓器でワクチン粒子にさらされることに注意する。したがって、血管炎や血栓塞栓症はすべての臓器で発生する可能性がある程度高い。

さらに、蓄積レベルの高い臓器では、組織特異的な病理学的変化が予想される。しかし、後述するように、これらの動物実験の結果は、実際のmRNAワクチン分布の全体像を示していない可能性が高い。

5.2.2 モデルワクチンの臓器分布と病理組織学的所見との相関

4.4.7節で見たように、文献にはワクチン誘発性肝炎の症例報告が多数ある。ブルクハルト教授により脾臓の病変が数例報告されているが(4.4.9節参照)、卵巣や副腎はあまり精査されていないようだ。ワクチンに関連した流産や死産の症例における胎盤に関する病理組織学的な症例報告は、これまでのところ文献からも見つかっていない。

一方、心筋(4.4.1節)および脳(4.4.3節)では、ファイザー社およびモデルナ社の動物実験において、これらの臓器がモデルワクチンを比較的低濃度または中程度しか蓄積していないにもかかわらず、炎症およびワクチン誘発性のスパイクプロテイン発現の証拠が確認されている。観察された炎症は、血液脳関門によって保護されているはずの脳に関して特に顕著である。この文脈では、2つの重要な注意点に注意しなければならない: