コンテンツ

- 概要

- 導入と背景

- レビュー

- mRNAワクチンに関する特別な配慮

- CD16+単球、マイクロRNA、スパイクプロテインの持続性

- TLR4受容体の活性化、CD16+単球、および脳内炎症

- 凝集しやすいプリオンタンパク質:正常な機能と発現

- 表1 正常なPrPとAPPの生理機能の一部

- プリオンタンパク質とオートファジー

- スパイクプロテイン、分子模倣、自己免疫疾患

- PrPCとAPPのリン酸化経路との関係、さらにその先の関係

- Wip1の発現とp38 MAPK活性化の解消

- リン酸化経路 Wip1の発現とp53の役割

- Wip1の活性と発現制御

- ヒトプリオンタンパク質とβ-アミロイドの遺伝子制御

- 神経変性に関わるオートファジーとプロテアソーム分解との絶妙なバランス

- SARS-CoV-2スパイクプロテインはDUSPを抑制し、神経変性をさらに促進させる

- 図1

- SARS-CoV-2スパイクプロテインによる神経毒性と年齢およびオートファジー阻害の関係

- 図2

- 結論

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9733976/

Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) Activation, p53, and Autophagy Inhibition Characterize the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Spike Protein Induced Neurotoxicity

Cureus.2022 Dec; 14(12): e32361.

2022年12月9日オンライン公開 doi:10.7759/cureus.32361

pmcid: pmc9733976

Anthony M Kyriakopoulos,1 Greg Nigh,2 Peter A McCullough,3 Stephanie Seneff4

概要

重症急性呼吸器症候群新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)スパイクプロテインとプリオンは、共通の病原経路を使って神経細胞に毒性を誘導する。感染性プリオンはp38マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)経路を急速に活性化し、SARS-CoV-2スパイクプロテインはtoll様受容体シグナルを介してp38 MAPKとc-Jun NH2-terminal kinase(JNK)経路の両方を急速に活性化して、プリオンとプリオン様疾患を引き起こす類似神経毒性の可能性を示唆するものであった。

本総説では、オートファジー阻害、分子模倣、細胞内p53レベルの上昇、神経細胞におけるWild-type p53誘導性ホスファターゼ1(Wip1)および二重特異性ホスファターゼ(DUSP)発現の低下が疾患過程で果たす役割について分析する。

toll-like receptorの活性化を介したスパイクプロテインの誘導経路は、PrPC(プリオンタンパク質の正常アイソフォーム、(PrP)のアップレギュレーションとβアミロイドの発現の両方を誘導する。PrPCの発現増加は、βアミロイドの代謝を介したスパイクプロテイン依存的なp53レベルの上昇を通じ、PrPのミスフォールディングやオートファジーの障害を引き起こし、プリオン病を発生させる可能性がある。

スパイクプロテイン曝露患者の年齢と細胞内オートファジー活性の状態に応じて、神経細胞におけるp53の過剰な持続的活性が神経変性の触媒因子となる可能性があると結論づけた。また、分子模倣による自己免疫反応も神経症状に寄与している可能性が高い。

全体的な結果から、神経変性は、スパイクプロテインの曝露の強度と期間、患者の高齢化、細胞のオートファジー活性、p53の活性化、機能および調節に一部起因していることが示唆された。

最後に、神経学的に損傷を与える効果は、曝露が自然感染によるものであれ、より実質的には反復的なmRNAワクチン接種によるものであれ、累積的にスパイクプロテインに依存する可能性がある。

キーワード 自己免疫、COVID-19、老化、オートファジー、Wip1、P53、プリオンとプリオン様疾患、MRNAワクチン、SARS-COV-2スパイクプロテイン

導入と背景

重症急性呼吸器症候群新型コロナウイルス型(SARS-CoV-2)に感染した患者のかなりの割合で、神経障害や認知障害が発生し、時には感染が治まった後も長期にわたって続くことがある。この症状は、「long haul COVID disease」または単に「long COVID」と呼ばれ、「PASC」(Post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection)としても知られている。SARS-CoV-2感染後、3,762人の持続的なlong-COVID症状を定量化した国際研究がある。記憶障害および認知機能障害は、回答者の88%以上に認められ、これらは最も持続的に観察される神経症状であり、すべての年齢層で同様に見られた。これらの障害は、被験者の仕事や日常生活の活動に大きな影響を及ぼした。中枢神経系と末梢神経系の両方の損傷が関与していた[1]。重症新型コロナウイルス感染症(COVID-19)で死亡した3人の患者の死後の脳の研究では、インターロイキン-1β(IL-1β)やIL-6などの炎症マーカーの過剰発現と関連した、多数の活性化ミクログリアが見られた。著者らは、酸化ストレスがグリアを介した神経炎症反応を誘発し、神経細胞傷害につながることを示唆した[2]。

これらの症状は、スパイクプロテイン、特にS1サブユニットの神経毒性作用によるものであるという見解が広まりつつある[3]。IdreesとKumarによって発表された論文では、SARS-CoV-2スパイクS1タンパク質の受容体結合ドメインがヘパリンおよびヘパリン結合タンパク質に結合することが示されている。これらの著者らは、S1タンパク質がこれらのタンパク質と安定的に結合することで、脳内タンパク質の凝集が始まり、神経変性が加速される可能性があると結論付けている[4]。スパイクプロテインのアミロイド形成能を評価した研究では、スパイクプロテインがタンパク質分解後にアミロイド様線維を出現させることが確認された。タンパク質分解後に現れる特定のセグメント、スパイク194-213(FKNIDGYFKI)は、理論的にも実験的にもアミロイド形成性であることが証明された[5]。CastellettoとHamleyによる論文では、SARS-CoV-2スパイクプロテインの融合配列に近い別の特異的配列、すなわち「RSAIEDLLFNKV」に着目し、分光分析によって、pHが変化すると通常のα-ヘリカル構造からβ-シート構造に変わることが実験的に証明された。pH4.4で顕著なβシート型はアミロイド原性であり、ハイドロゲル形成もサポートすることがわかった[6]。Krugerらの研究では、タンパク質分解抵抗性のフィブリンアミロイド微小塊がPASCと関連して血中に蓄積することを発見し、このこともスパイクプロテインがアミロイド形成性を持つことを示唆している[7]。

S1の脳内毒性作用を示す直接的な実験的証拠は、2022年に発表された韓国の研究者チームによる研究成果から得られている[8]。この実験では、マウスの背側海馬にS1サブユニットを直接導入し、その後、マウスが不安様行動や認知障害に陥ることが示された。さらに、生体内試験と試験管内試験の実験から、中枢神経系に存在する特殊なマクロファージであるミクログリアが作用していることがわかった。ミクログリアは曝露後に活性化し、興奮性サイトカイン、特にIL-1βを放出するようになった。IL-1βの発現は、被曝したマウスの海馬で7倍以上増加した。形態学的には、曝露マウスのミクログリアは反応性ミクログリアとしての特徴を獲得していた。

Farsalinosらは、スパイクプロテインの毒性は、神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を抑制する能力に部分的に起因しているのではないかという仮説を立てた。既知の神経毒のいくつかはニコチン性アセチルコリン受容体に結合してその機能を阻害する。著者らは、スパイクプロテインの中に、これらの受容体に結合する既知の毒素と類似したある配列を特定した。彼らは、ニコチンがこれらの受容体を刺激するため、治療効果がある可能性さえ示唆した[9]。

この論文では、スパイクプロテイン、特にS1に反応して神経細胞の損傷が起こる可能性の高い生物学的経路を追跡することを試みている。新たな文献に基づき、toll-like receptor 4(TLR4)シグナルが破壊的反応プロセスの中心であることを論じる。重要な中間体はMAPKカスケードである。MAPKは、a) 細胞外シグナル制御キナーゼ1および2 (ERK1/2); b) ERK-ビッグMAPキナーゼ1 (BMK1); c) c-Jun NH2-terminal kinases (JNK) またはストレス活性化タンパク質キナーゼ (SAPKs); および d) p38 MAPKsという4つの経路から構成されている。ERK経路は成長因子、ホルモン、炎症性刺激によって刺激されるのに対し、JNKとp38 MAPKは炎症性刺激に加え、細胞や環境ストレスシグナルによって活性化される[10-11]。スパイクプロテインの神経毒性に主要な役割を果たすのは、この後者の2つの経路であると、私たちは主張する。

最近の神経毒性研究では、SARS-CoV-2 S1 サブユニットがミクログリア細胞で神経炎症を誘発することが示されている[12-13]。神経炎症反応は、主にパターン認識受容体 TLR4を介した p38 MAPK および核因子 κ-light chain enhancer of activated B cells (NF-κB)の活性化によって媒介される。また、SARS-CoV-2 S1サブユニットは、TLR4受容体シグナルを活性化することにより、マウスおよびヒトのマクロファージに炎症反応を惹起させる。このシグナル伝達プロセスでは、JNKとp38の両方がリン酸化されることで活性化される[14]。感染性プリオンもp38 MAPK経路を活性化し、その神経毒性作用を誘導することは重要である[15]。スパイクプロテインはプリオン様特性を持ち、それが神経毒性に寄与している可能性がある。これらの話題については、後ほど詳しく紹介する。

レビュー

mRNAワクチンに関する特別な配慮

現在市販されているコロナワクチンはすべて、免疫細胞がスパイクプロテインに対する抗体を産生するように誘導するという原理に基づいている。シノバックなど一部のワクチンは不活性化ウイルスに基づくより伝統的な戦略を採用しているが、米国で販売されている3つの主要ワクチンはすべて遺伝子療法に基づいている。ジョンソン・アンド・ジョンソンのワクチン(ヨーロッパでよく使われているアストラゼネカのワクチンも)は、不活化アデノウイルスをベースに、そのDNA配列にスパイクプロテインのコードを挿入したもので、ウイルスが細胞に感染すると、自分自身のDNAをRNAに、さらにタンパク質に変換する標準ツールでスパイクプロテインを生産する。

モデルナとPfizer/BioNTechによって販売され、米国で広く流通している2つのmRNAワクチンは、これまでどの疾患のワクチンにも使用されたことのない、新しいアプローチを採用している。この2つのワクチンを支える技術は複雑で高度なものであり、その多くが新しく、安全性の評価も不十分である[16]。ワクチンのmRNAは、ウイルスがスパイクプロテインをコード化するために使用するmRNAの配列とは大きく異なっている。重要な変更は、配列中のすべてのウリジンをメチルシュードウリジンに置き換えたことである。これによって、mRNAは酵素による分解に耐えられるようになった。メチルシュードウリジン修飾は、部分的には翻訳開始の抑制を防ぐことによって、非修飾mRNAの10倍以上のタンパク質をサポートすることが示されている[18-19]。

改変されたスパイクプロテインのmRNAは、コレステロールやその他のリン脂質からなる高度に設計された脂質ナノ粒子内に封入されている。脂質ナノ粒子の他の成分には、ポリエチレングリコールと合成カチオン性脂質が含まれ、リソソームから細胞質への脱出とタンパク質合成の開始を容易にする。実際の配列自体も、「コドン最適化」と呼ばれるプロセスによって変更される。これは、ウイルスが各アミノ酸に使用していたコドンよりも効率的に翻訳できる冗長なコドンに置き換えることである。このコドン置換では、隣接する2つのアミノ酸を2つのプロリン配列に置換し、アンジオテンシン変換酵素2(ACE2)受容体に結合した後に膜に入りやすくするためのリフォールディングステップを中断させた。最後に、mRNA分子は、その両端に5’および3’非翻訳領域(UTR)を挿入することにより「ヒト化」される。これは、長寿命のヒトmRNAから借りた配列であり、さらに長いポリAテールを追加して分解への耐性を促進する[16]。スパイクプロテインは、多くの重要なヒトタンパク質と分子的類似性の高い領域を共有しており、特にワクチンは非常に強い免疫グロブリンG(IgG)抗体反応を誘導するため、分子模倣は自己免疫疾患につながる可能性がある[20]。この話題については、後ほどまた触れることにする。

mRNAワクチンの開発者は、長期間にわたって持続するスパイクプロテインの迅速な合成を保証することに非常に成功したようだ。ほとんどのヒトmRNA分子は、その合成から数時間以内に除去されるが、スパイクプロテインのmRNAは、ワクチン接種の2カ月後に腕の筋肉の排出リンパ節で発見されており、この耐久性は、Long-COVIDの症状プロファイルと同様のワクチン後の症状と関連していた[21]。Fertigらは、ワクチン接種後少なくとも2週間はmRNAが循環していることを確認している[22]。

SARS-CoV-2ワクチンはすべて、毒性のあるスパイクプロテインを体内に取り込むという点で問題があるが、mRNAワクチンは、長期間にわたって大量のスパイクプロテインを取り込む可能性があるため、特に危険である可能性があると示唆する。

CD16+単球、マイクロRNA、スパイクプロテインの持続性

驚くべきことに、スパイクプロテインは、SARS-CoV-2感染後15カ月もの間、血液中を循環するヒトCD16+単球に残存していることが判明している[23]。スパイクの持続は、Long-COVID症状と関連しており、スパイクの持続的な存在が長引く症状を説明できることが示唆された。これらのPASC患者では、断片化したSARS-CoV-2 RNAのみが検出されたため、これは活発な感染を反映しているわけではなかった。この発見は、タンパク質やメッセンジャーRNA分子が生き残るには15カ月というのは長すぎるように思われるため、謎である。

この偉業は、スパイクプロテインをコードするウイルスmRNAのDNAへの逆転写を含むプロセスによって達成される可能性がある[24]。SARS-CoV-2ワクチンのmRNAに関する最近の試験管内試験の研究は、そのような能力がヒトの細胞に存在することを示した。これらの著者らは、ヒト肝臓がん細胞が、曝露後6時間以内にコロナワクチンのmRNAをDNAに変換できることを実証した[25]。癌細胞は、mRNAをDNAに逆転写する能力を持つレトロトランスポゾンであるlong interspersed nuclear element-1(LINE-1)をしばしば高レベルで発現することが知られている。LINE-1の発現は、p53に変異のある腫瘍で高くなる[26]。

さらに、驚くべきことに、腫瘍はレトロエレメントを含む細胞外小胞を放出し、特に炎症性条件下では、循環単球に取り込まれることがある[27]。このことは、CD16+単球がmRNAを逆転写する能力を獲得するメカニズムがあることを示唆している。あるいは、腫瘍細胞がスパイクプロテインをコードするmRNAを含むエクソソームを放出し、それが循環単球に直接取り込まれてタンパク質に翻訳される可能性もある[28]。

さらに、CD16+単球自体が長寿命である可能性が高い。循環単球のCD16+サブセットは「炎症性」サブセットとして知られている。これは、「古典的」CD16+単球と比較して、Toll様受容体(TLR)刺激に応答して、腫瘍壊死因子-α(TNF-α)などの炎症性サイトカインをより大量に、抗炎症サイトカインIL-10は低レベルで放出することが一般的であるためである。通常、循環単球プールの10-20%を占めるが、炎症状態に関連してその数は拡大する。

マイクロRNA(miRNA)は短い一本鎖の非コードRNA分子で、遺伝子発現の転写後調節に機能している。オートファジーの制御と疾患との関連という概念において、miRNAはオートファジー機構をアップレギュレートおよび/またはダウンレギュレートすることによって、主役としての役割を担っている[29]。例えば、クローン病におけるc-Myc転写因子のレベル上昇のような自己免疫の病的ストレス条件下では、特にmiR-106BとmiR-93の発現亢進がオートファゴソーム形成を減少させることによってオートファジーを抑制する[30]。

さらに、アルツハイマー病(AD)のように、多くのmiRNAの発現異常が神経変性疾患の病態に関与していることが示唆されている。疾患の病因に対するmiRNAの貢献は、オートファジーの差次的な調節を通じて達成される[31]。さらに、miR-101aの場合のように、特定のmiRNAのアップレギュレーションは、MAPK-1の発現を阻害することによってオートファジー空胞形成を減少させると考えられる[32]。MAPK-1の発現は、ERK経路を開始するために必要である[10]。ERK活性の低下は、細胞死または老化のいずれかをもたらす細胞のオートファジー能力の低下と関連している[33]。

この研究に関連して、特にmiR-146aは「老化」表現型のよく知られたマーカーである。このmiRNAの基底レベルは、CD16+単球において、従来の単球よりも有意に高い。老化は、不可逆的な増殖停止の長期的な状態である。老化した単球は長期間生き続け、絶えず炎症性サイトカインを放出する[34]。

スパイクプロテインを長期的に持続させるもう一つのメカニズムは、プロテアーゼ抵抗性の形態にミスフォールディングすることである。スパイクプロテインは糖タンパク質であり、ウイルスの糖タンパク質がプロテオパシーシードの拡散を促進することが示されている。研究者らは、ブレイクスルー実験により、スパイクプロテインが細胞質プリオンとタウ凝集体を含むエクソソームの細胞間移動を促進し、プリオン様物質の拡散を加速させることを明確に証明した。タウ凝集体を伝播させる細胞には、まずスパイクプロテインをコードするベクターを導入した。不死化したヒト胚性腎臓細胞(HEK細胞)は、トランスフェクトされた細胞から放出されるエクソソームのレシピエントとなった。トランスフェクトしたドナー細胞とACE2を過剰発現させたレシピエントHEK細胞を共培養したところ、S1セグメントがトランスフェクト元細胞のライセートで確認され、これらの細胞から分泌される細胞外小胞にも確認された。スパイクプロテインの発現がソース細胞に存在すると、凝集体が誘導されたレシピエント細胞の数が著しく増加した[35]。

ワクチン接種後のスパイクプロテイン産生の耐久性を調査した研究では、豊富なスパイクプロテインが2回目のワクチン接種から16日後に排出リンパ節の胚中心で依然として存在し、スパイク抗原は2回目のワクチン接種から60日後にも存在した[36]。Bansalらによる2022年の研究では、最初のmRNAワクチン投与から14日後にスパイクプロテインが循環エクソソームに出現し、スパイクを含むエクソソームが4カ月後も検出可能であることが示された。彼らは、これらのエクソソームが抗体の誘導に不可欠な役割を果たすと主張した[37]。

TLR4受容体の活性化、CD16+単球、および脳内炎症

SARS-CoV-2ウイルスはACE2受容体を介してヒトの細胞に侵入することがよく知られているが、重症化に伴うサイトカインストームの原因として、別の活性化経路が存在する可能性がある。COVID-19患者28人(重症8人対軽症20人)を含む48人の被験者から採取した末梢血単核細胞を用いた遺伝子発現アッセイ研究では、重症例はTLR4シグナルの活性化と細菌性敗血症に酷似した反応に関連していることが明らかになった[38]。さらに、ヒトとマウスのマクロファージを用いた試験管内試験の研究では、スパイクプロテインのS1サブユニットのみがTLR4受容体を活性化し、NF-κBおよびJNK経路を介して強い炎症反応を誘導することが示された[14]。スパイクプロテインは、TLR2も活性化することが示されている[39]。この受容体は特にIL-6の誘導と関連している[40]。ある事例では、mRNAワクチンの2回目の投与後に「原因不明」で死亡した4人の患者を対象としている。RNA配列決定により、好中球の脱顆粒とサイトカインストームに関与する遺伝子が、対照群と比較して症例で急激に発現が増加していることが明らかになり、ワクチンが過剰な炎症反応を誘導したことが示唆された[41]。別の実験では、SARS-CoV-2スパイクプロテインのS1サブユニットが、TLR4の細胞外ロイシンリッチリピートドメインと特異的に相互作用し、NF-κBを活性化することが示された[42]。

TLR4 は、細菌感染に対して感受性が高いことで知られるTLR ファミリーの膜貫通型メンバーである。主に骨髄系の免疫細胞に発現し、その活性化により、NF-κB 炎症シグナル応答が誘導され、自然免疫系が活性化され、感染症に対応するようになる。TLR4 反応の刺激因子として最もよく知られているのは、細菌のリポポリサッカライド (LPS) である。スパイクプロテインのS1セグメントには、コロナウイルスに特有の、フーリン切断部位のすぐ上にある酸性の4アミノ酸配列(PRRA)があり、これは極めて毒性の高いエンテロトキシンである黄色ブドウ球菌のエンテロトキシンB(SEB)にも見られるものである。SEBはTNF-αの強力な誘導物質であり、CD16+単球のプールを拡大することを誘導する。SARS-CoV-2の細胞内への侵入は、SEBに対するモノクローナル抗体によって阻害されることがある[43-44]。スパイクによるTLR活性化は、このユニークな配列に部分的に依存している可能性がある。

CD16+細胞は、他の循環単球と比較して、より成熟していることが知られている。これらの細胞は、炎症組織に浸潤し、TLR4シグナルカスケードを起動させる主要な細胞タイプである[45]。

CNSの外で炎症が起こっているとき、脳では全身的な反応が起こり、それによってミクログリアが活性化され、TNF-αシグナルがアップレギュレートされる。その後、循環単球が脳単球化学誘引タンパク質(MCP)-1の発現亢進を介して脳内にリクルートされる[46]。このようなメカニズムにより、CD16+単球がスパイクプロテインを脳に運び、神経細胞障害を引き起こし、Long-COVIDに関連する認知問題を説明することが可能である。

TLR4の活性化(例えば、血管壁のCD16+細胞によって起動)は、T細胞の組織への侵入を誘導し、ケモカインCCL20の発現を上昇させ、血管炎をもたらす[47]。実例として、76歳のパーキンソン病の男性が、COVID-19(BNT162b2 mRNAワクチン)の3回目の免疫の3週間後に死亡した例がある[48]。脳の病理組織学的分析により、急性リンパ球性血管炎と多巣性壊死性脳炎が明らかになった。免疫組織化学的解析により、脳と心臓の炎症巣にスパイクプロテインが同定されたが、ヌクレオカプシド蛋白は同定されなかった。この患者は過去にCOVID-19と診断されたことがなかったので、ワクチンがこの症状を引き起こしたという強い証拠がある。

凝集しやすいプリオンタンパク質:正常な機能と発現

プリオン病の病態の中心は、主に神経細胞の表面に存在する正常なプリオンタンパク質(PrP)アイソフォームであるPrPCの構造変化である。PrPCの3次構造の変化により、PrPSC(SCは羊のプリオン病であるスクレイピーの略)と呼ばれる感染型タンパク質が生成される。このようなミスフォールドしたタンパク質は長い線維に凝集し、脳の正常な機能を低下させ、スクレイピー、アルツハイマー病(AD)などのプリオン関連疾患につながる[49]。非感染型PrPCは、非病原性条件下では、多くの有益な細胞内役割を担っている。それは、リンパ球の活性化、細胞分化、神経突起の伸長、シナプス形成、細胞シグナル伝達と生存率、細胞接着プロセス、および細胞の恒常性のための他の多くの重要な機能に参加している[レビューについてはCastle and Gill(2017)[50]を参照のこと]。

PrPCは、低血糖、虚血、インスリン存在下などで正常値が上昇し、ストレス条件下で細胞を保護するストレス誘導型タンパク質であることがわかる。PrPCの発現は、多くの転写因子の影響を受けており、ストレスがかかると上昇する。小胞体ストレスもまた、表1に示すようにPrPCの発現を誘導する[50]。プリオンタンパク質遺伝子(PRNP)は、ハウスキーピング遺伝子とみなされることもあるが、そのプロモーター領域には、通常腫瘍形成能で知られる選択的プロモーター因子Sp1、Sp2を含む複数の転写因子の結合部位がある[51]。

表1 正常なPrPとAPPの生理機能の一部

PrP, プリオンタンパク質; NMDAR, N-メチル-D-アスパラギン酸受容体; ER, 小胞体; APP, β-アミロイド前駆体蛋白質

| ピーピーシー | |

| 機能 | 効果・特性 |

| ストレスと神経保護 | 抗酸化ストレス応答[52-53] ERストレスによるアポトーシスからの保護[54] |

| オートファジーの制御 | オートファゴソームとリゾソームの融合を促進することにより、オートファジーをサポートする[55]。 |

| 癌の進行における制御 | 腫瘍細胞における細胞生存率の誘導[56] |

| APP | |

| 細胞増殖の活性化 | 適切な神経突起の伸長【57 |

| 神経幹細胞の生存率 | 神経前駆細胞の増殖を増加させ、持続させる[58-59]。 |

| シナプス可塑性、学習、記憶の制御 | 発生過程における樹状突起スパインの形成をサポート[60]、NMDARの機能を強化[61] |

| 血液凝固と創傷修復の制御 | 血小板α顆粒に蓄積され、創傷治癒時に放出される[62] 抗凝固作用により、脳血管障害後の血栓症を制御する[63]。 |

Activating protein-1 (AP-1)とAP-2は、JunとFosファミリーの様々な二量体とともに、PRNP内のGCに富む推定結合領域とプロモーター領域に高い親和性を持ついくつかの転写因子の一つである。これらの転写因子による活性化は、脳において制御機能を果たしている[64]。これらの転写因子は、E4プロモーター結合タンパク質と同様に、JNK活性化およびc-Junリン酸化の結果として作動する。この結合タンパク質の発現は、ホスファターゼ経路の制御に関与する多くの追加の転写因子とともに、カルシウム(Ca2+)の細胞内レベルに依存する[65-66]。

興味深いことに、PrPCの発現をアンチセンスで抑制する実験では、結果として4E binding protein-1 (4EBP-1)がリン酸化され、真核生物翻訳開始因子4E (eIF4E)が遊離してキャップ依存性のmRNA翻訳に進む分子イベントとなることが分かっている。これは、順番に神経膠腫細胞でオートファジー依存性の細胞死を引き起こす[67-68]。

注目すべきは、合成mRNAのキャップとeIF4Eとの高い親和性によって、キャップ依存性翻訳を好むように細胞を誘導することで、受容細胞が増殖傾向を強め、発癌、免疫異常、老化異常を促す細胞事象を開始することが示されている点である。遺伝的ワクチン接種に使われるSARS-CoV-2 mRNAに現在存在する合成mRNAキャップは、まさにキャップ依存的なmRNAの翻訳を促進するキャップ組成である。さらに、合成mRNAとそのスパイクプロテイン産物の存在によってストレスを受けた細胞では、少なくとも2つの追加の細胞因子がキャップ依存的な翻訳を促進することもある。これらは、a)p38 MAPK経路と、b)mechanistic target of the rapamycin(mToR)軸に対するp53阻害活性のアンバランスである[69]。

要約すると、現在使用されているmRNAワクチンは、細胞をそのmRNAのキャップ依存性翻訳に向かわせる一連の状況を引き起こし、このプロセスは、細胞のホメオスタシスに対する多くの予想されるが十分に特徴づけられていない有害な効果をもたらす。

プリオンタンパク質とオートファジー

オートファジーは、神経細胞に蓄積される凝集しやすいタンパク質を除去することにより、プリオン感染を制御することができる[72]。マクロオートファジーは、ミスフォールドしたプリオンタンパク質自体が分解される重要な経路であり、オートファジーを誘導する薬剤は抗プリオン効果を有することが示されている[73]。オートファジー空胞は通常形成され、その後エンドリソソームと融合して最終的にクリアランスされる[74]。オートファジー活性が上昇すると、ニューロンはエクソソーム内でプリオンタンパク質を放出し、他のニューロンへの感染性の拡散を誘発する可能性が低くなる[73]。興味深いことに、プリオンタンパク質は様々なストレス条件下で発現量が増加しており、その重要な役割は、オートファゴソームとリソソームの融合を促進し、ミスフォールドしたタンパク質や損傷したミトコンドリアなどの細胞の残骸の除去を促進することであると提唱されてきた。

研究所で使われているマウスには、PRNPの遺伝子に変異があり、その発現を停止させた系統が存在する。これらのマウスは、PRNPが発現しないことにより、プリオンタンパク質の機能に関する重要な知見を与えてくれる。これらのマウスの重要な特徴は、細胞質内に非常に早い時期に自食作用のある液胞が出現することである。空胞は生後3カ月という早い時期に大脳皮質神経細胞に現れ、6カ月までには海馬の神経細胞にも出現した。海馬では、コントロールマウスと比較して、加齢に伴い加速度的に空胞の数が増加した。これらの欠損マウスは、酸化ストレスに対してより敏感であり、発作のリスク、運動や認知の異常、海馬での長期増強の障害が見られた[75]。これらのマウスは、プリオンタンパク質が細胞の残骸を除去するオートファジーをサポートするという見解に強い支持を与えている。

不思議なことに、オートファジー空胞の蓄積は、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)を含む神経変性疾患にも共通する特徴である[71]。プリオンタンパク質が少なすぎても多すぎても同様の病態を引き起こすという事実は、プリオン病が主に機能喪失型の病態であると仮定すれば説明できる。神経細胞はストレスにさらされ、ミスフォールドタンパク質の負担が増加すると、PrPをアップレギュレートし、リソソームシステムを介してこの残骸を除去するのを支援する。しかし、いったん種子のミスフォールドPrPScタンパク質、あるいはスパイクプロテインのような外部からのミスフォールドプリオン様タンパク質が存在すると、ストレス因子によって引き起こされる高濃度のPrPとともに、細胞質内に存在するPrPのほとんどを取り込み、まず可溶性オリゴマーに変換し、最後に沈殿したフィブリルに変化する可能性もある。細胞内のPrPの量は多いが、そのほとんどがオリゴマーやフィブリルに結び付いているため、破片を取り除くことができなくなり、結果としてオートファジー空胞が蓄積される。

スパイクプロテイン、分子模倣、自己免疫疾患

分子模倣が自己免疫疾患を誘発することは、少なくとも20年前から知られていた[76]。SARS-CoV-2 スパイクプロテインと様々な哺乳類プロテオームとの間のペプチドの重複を分析したところ、分析した種の中で、ヒト、マウス、ラットのプロテオームのみが、ヘキサペプチドおよびヘプタペプチドレベルで有意に重複していた。さらに、重複が少ない種(ネコ、イヌ、その他3種の霊長類)は、SARS-CoV-2に曝露しても症状を呈さないこともわかった。結論は、分子模倣が症候性疾患の主な原因である可能性があるというものであった[77]。

Nunez-Castilla らは、交差反応する抗体による自己免疫が、血小板減少症、血小板活性化、カルシウム異常症、心血管疾患といった COVID-19に関連するいくつかの症状を説明できることを示唆した。彼らは、交差反応性の可能性を示す例として、スパイクプロテインのTQLPPモチーフとELDKYモチーフを特に問題視している[20]。

VojdaniとKharrazianは、スパイクプロテインが分子模倣によって自己免疫疾患を引き起こす可能性を評価するための実験を行った。彼らは、SARS-CoV-2スパイクプロテインに対する市販のマウスモノクローナル抗体を使用し、50種類のヒト組織抗原との結合能を評価した。トランスグルタミナーゼ、ミエリン塩基性タンパク質、ミトコンドリア、核抗原、α-ミオシン、甲状腺ペルオキシダーゼ、コラーゲン、クラウディン5+6、S100Bなど自己免疫疾患に関連するいくつかのタンパク質が有意な交差反応性を持つことが確認された[78]。

懸念されるのは、mRNAコビッドワクチンに基づく免疫が、分泌粘膜(IgM)抗体よりもIgG抗体を優先する不均衡な抗体反応を誘発することが実証されていることである。ある集団研究において、COVID-19 mRNAワクチンは、COVID-19回復者で産生されたレベルよりもかなり弱い肺の粘膜抗体反応を誘発した[79]。これは、ワクチンが粘膜の壁を越えて注射されるため、驚くべきことではない。しかし、分泌されたIgMがないと、自己免疫疾患の発症が促進されることが示されている[80]。

スパイクプロテインのセグメントと、神経系における神経伝導の維持に関与するいくつかのタンパク質との間の線形配列類似性は、mRNAワクチンへの反応による神経学的疾患の可能性を示唆している[81]。特に、スパイクプロテインは、分子模倣に基づくメカニズムによって、プリオン様疾患を引き起こす可能性がある。プリオンタンパク質は小胞体で重要な役割を担っており、その球状C末端ドメインは小胞体への取り込みに不可欠である[82]。球状ドメインに特異的な抗体は、クロイツフェルト・ヤコブ病に類似した症状を引き起こすが、その減少速度が加速されることは注目に値する[83]。このメカニズムは、抗体がERへの輸送を妨害し、プリオンタンパク質が細胞質から急速に排出され、上記のような機能欠損を引き起こすためと考えられる[75]。

スパイクプロテインの受容体結合ドメインにある3つの免疫優性B細胞エピトープのうちの1つは、439から478までの配列にまたがっている([84]、図2参照)。この配列の最後の5つのアミノ酸はYQAGSである。この部分配列はプリオンタンパク質の球状C末端ドメインにある配列YQRGSと1アミノ酸だけ異なっている。このことから、mRNAワクチンに反応して産生されたIgG抗体は、C末端ドメインに結合してプリオンタンパク質のERへの侵入を阻害し、結果として細胞質から排除されてプリオン様疾患を誘発することが示唆された。

興味深いことに、回復期の患者がSARS-CoV-2感染に反応して、YQAGS配列に結合する中和抗体が産生されることが実験的に明らかにされている。Wangらはこの特異的な抗体を「XMA01」と呼び、スパイクプロテインのこの領域がオミクロンを含む懸念される複数の変異株よりも安定であることから、モノクローナル抗体として使用することを推進した[85]。しかし、これらのモノクローナル抗体による治療後に、分子模倣によってCJD様症候群を発症する危険性がある。

PrPCとAPPのリン酸化経路との関係、さらにその先の関係

神経変性疾患(AD、パーキンソン病、ハンチントン病など)では、タンパク質の凝集がよく見られる。しかし、プリオン病やプリオン様疾患に共通するもう一つの特徴は、その疾患に関連するタンパク質、すなわちプリオン病ではPrP、ADやHDではそれぞれタウとβ-アミロイド、PDではα-シヌクレインが不適切なコンフォメーションで整列していることである。タンパク質の不適切なコンフォメーションは、α-ヘリックスからβ-プリーツシートへの三次構造の変化であり、その後、プロテアソーム分解経路に抵抗性の凝集経路に有利に従うようになる[49]。この点で、タンパク質のアミノ酸末端がわずかに変化しただけでも、分解のためのN-デグロン認識シグナルが変化することを意味する[86]。

PrPCは極めて重要な細胞機能に関与しているが(表1)、PrPSCへの構造変換がプリオン病進行の特徴であり、この変換にはPrPCの発現と存在が前提条件となる。内因性PrPCの非存在下では、プリオン病の発症に対して圧倒的な抵抗性がある[87]。

一方,正常なアイソフォームPrPCの存在は、例えばPrP mRNAの発現抑制が早期の老化プロセスの開始をもたらすなど、細胞を保護する役割を担っているようである[75]。一方、PrPCを発現しない組織は、PrPSCの毒性に対して抵抗性を示す。プリオン病やプリオン様疾患の発症機序を構成するのは、凝集して線維を形成する感染性PrPSCとそのオリゴマーであり、それらのリン酸化経路との関係である[15,88-89]。また、タウ蛋白の分子内領域(タンデムリピート)は、野生型PrPのオクタペプチドリピートと強く相互作用し、変異型PrPSCとはより強く結合して複合体を形成する[90]。このことは、プリオン病やタウ関連神経変性を引き起こす共通の発症機序の中で、PrPCとタウ蛋白質の両方が相互に関与している可能性を浮き彫りにしている。続くプリオン様伝播は、ADで遭遇するようなタウオパシーを誘発するβ-アミロイド蛋白の凝集にも関与している[88-89,91]。

重要なことは、上記のような細胞内経路を介したPrPSC形成の促進が、タウタンパク質の生成や凝集など、タウ関連病態の開始と進行を、ポジティブフィードバック方式で推進させることである。このような背景のもとで、相互に関連した神経変性疾患の発症メカニズムが進行しているのだ。さらに、ミスフォールドしたPrPがリスクのあるヒトの神経組織に進出して増殖することは、神経病態の疾病メカニズムの発症に先行することから、PrPCの過剰発現がプリオンおよびプリオン様疾患の発症に大きく寄与していることが示唆されている[88]。

Wip1の発現とp38 MAPK活性化の解消

PrPSC感染性アイソフォームの形成は、p38 MAPK経路を含む神経毒性事象の分子カスケードを誘発する[15]。P38 MAPキナーゼは、ストレスシグナル、特にDNA損傷に応答する核内転写因子であるp53をリン酸化して活性化し、成長停止、DNA修復、アポトーシスを誘導する[92-93]。オートファジー阻害によりp53発現を活性状態に維持し、アポトーシスへの経路を加速させることができる[94]。野生型 p53 誘導性ホスファターゼ 1(Wip1)はセリン・スレオニンホスファターゼであり、回復期のp38-p53 シグナルをダウンレギュレートすることによって、DNA 損傷応答の解消に必須の役割を果たす[95]。Wip1 は多くの腫瘍で過剰発現し[96-97]、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のような神経変性疾患と関連して神経細胞で過小発現している[98]。

p38/MAPK反応を誘導するストレス因子は、p53の持続的なリン酸化をもたらし、細胞周期を停止させるだけでなく、修復過程があまりにも多くのDNA二本鎖切断に圧倒された場合には、アポトーシスを誘導することもできる。いくつかの腫瘍抑制因子、特にp53を脱リン酸化することによって、Wip1はアポトーシスを阻害し、腫瘍形成、腫瘍の進行、浸潤、および転移を促進する[96]。

腫瘍細胞は、DNA損傷があってもやや無茶をして増殖し、突然変異率を加速させることが多いが、成熟神経細胞はストレス要因がなくても非増殖性の細胞である。神経細胞ではWip1の基底レベルが低いため、リン酸化状態が長時間維持され、p38/MAPKシグナルに続くアポトーシスに対して脆弱になる。

p53は神経細胞のアポトーシスに重要な役割を果たす。酸化ストレス,DNA損傷,代謝障害,カルシウム過負荷などの多くの異なるストレス因子は、神経細胞におけるp53の合成を急激に増加させることがある[99]。p53のアップレギュレーションは、神経細胞におけるアポトーシスにつながり、最終的には神経変性疾患の症状を引き起こすため、p53を阻害する薬剤は神経変性疾患の有効な治療となることが期待されている[99]。

Wip1の発現は、p38/MAPKの活性化から始まる複雑な制御過程を通して制御されている。おそらく驚くべきことに、Wip1の転写はリン酸化p53によって、多くの腫瘍抑制遺伝子のアップレギュレーションと同時に上昇するが、タンパク質への翻訳は遅延する。これは、miR-16もp53によって誘導され[100]、このマイクロRNAは翻訳を抑制し、Wip1 RNAのクリアランスを促進するためである[97]。修復過程が進むにつれ、miR-16のレベルは低下し、Wip1は遅延期間後にのみ機能するようになり、その間にニューロンは損傷から回復するか、アポトーシスを起こす。より多くの神経細胞が死滅するにつれて、認知・記憶障害の症状が現れ始める[99]。

リン酸化経路 Wip1の発現とp53の役割

実験データは、p38 MAPK経路が感染性プリオンによる神経変性の進展の中心であることを強く示唆している。C Fangら、2018年[15]によって行われた研究は、プリオンが神経シナプスに損傷を引き起こす細胞および分子メカニズムを区別する特定の神経細胞培養系を利用したものである。著者らは、PrPSCによって引き起こされるシナプス毒性プロセスにキナーゼの異なるサブファミリーのどれが関与しているかを決定するために、MAPKの3つの主要ファミリー、すなわちa)細胞外シグナル制御キナーゼ(ERKs)、b)Jun amino-terminal kinases(JNKs)、c)p38 -stress activated protein kinases(SAPKs)に対する特定の阻害剤を使用した。その結果、樹状突起の毒性に関与する主なキナーゼはp38 MAPKサブファミリーのものであり、特にp38αアイソフォームであることが判明した。さらに、p38 MAPK阻害剤を24時間培養したところ、PrPSCによる最初のシナプス毒性作用を完全に逆転させることができた。さらに著者らは、p38αMAPK(T180A/Y182F)、p38AFをヘテロ接合で持つ海馬ニューロン細胞株を培養し、p38 MAPK活性化カスケードを抑制する遺伝的手法も用いている。このドミナントネガティブ変異細胞株も、p38α阻害剤の効果と同程度にPrPSCのシナプス神経毒性から保護された。関連する研究では、p38AFタンパク質の活性化部位であるThr180とTyr182の二重変異が、他のキナーゼによるp38分子のリン酸化を阻害していることがわかった。また、この研究では、p38AF (+/-) alleleのヘテロ接合体マウスは、a) p38関連シグナル伝達とb) 加齢により産生される細胞周期阻害物質の発現が著しく低下することが示されている[101]。

さらに、p38AF変異動物では、膵島などの臓器の増殖・再生が促進されることも確認された。全体として、本研究では、p38αAFの欠損アイソフォームを発現するp38AF変異動物は、PrPSCによるシナプス毒性(スパイン変性)を緩和する耐性機構を有し、それによって樹状突起スパインの後退につながる局所的なp38媒介シグナル伝達カスケードのPrPSC活性化機構を回避した[15,101].重要なことは、p38AF、Wip1欠損マウスは、その細胞増殖能の低下を示したことである。対照的に、Wip1の過剰発現を示した動物は、誘導された再生の細胞能力を保持していた。

p38AF変異動物の自然老化の間に観察されたWip1の不活性化は、遺伝的に誘導されたp38 MAPK活性化の喪失と同時に、SARS-CoV-2スパイクプロテインによるPrPSCの伝播に非常に関連している。これは、以下に詳しく説明するように、スパイクプロテインによる神経毒性は、加齢に関係すると予測されることを示している。p38MAPK経路は、p38AF変異株では不活性化されており、Wip1活性には影響を及ぼさなかった。このように、これら2つの異なるが相互に関連するリン酸化経路は、加齢により同時に、しかし独立して不活性化されている[101]。

通常、p38 MAPK 経路は、上流では Myeloid Differentiation primary response (MyD88 アダプタータンパク質)を介した TLR 活性化の誘導により活性化 (リン酸化) され、下流では TGFβ-Activated Kinase 1 (TAK1)の自己リン酸化により活性化される[34]。さらに、MyD88の誘導には、TLR2とTLR4の活性化(CD14 受容体を介して)が関与し、最終的には NF-κB 応答が促進される[102]。しかしながら、Il-1β、Il-6およびTNF-αの炎症反応が提示されているのは、TLR4活性化およびそれに続くp38 MAPK経路のリン酸化事象のフォローアップによるものである。SARS-CoV-2スパイクプロテインによるIRAK4リン酸化の活性化は、TLR2およびTLR4活性化の両方によって誘導されることが示されており、それはその後、ヒトマクロファージにおいて同様のインターロイキン媒介性の炎症反応を生じさせる[103]。さらに、TLR2とTLR4が活性化されてNF-κBとインターロイキン媒介性の炎症反応が生じるのと同じパターンが、傷ついたり損傷したミクログリアとアストロサイトでも起こっている[104]。

特に、神経系の細胞では、TLR4 受容体が、Wip1 ホスファターゼの上流制御因子として機能している[105-106]。アストロサイトでは、Wip1の発現が、NF-κB 応答の活性化に対応する負のフィードバックループを提供する。簡単に説明すると、LPS 刺激した初代アストロサイトでは、TLR4の活性化により、Wip1とphospho-NF-κB-p65の発現が増加したものの、Wip1の発現を非活性化するとp65の発現がさらに増加した[105]。ヒト単球におけるLPS誘発のTLR4の活性化と同様に、SARS-CoV-2スパイクプロテインは、TLR4の活性化を介して、同等のインターロイキン(IL-1β)応答を誘発する[107]。IL-1βの同様の誘導は、スパイクプロテインの曝露後にTLR4を発現する分化した好中球の細胞株で注目された。また、スパイクプロテインは、様々なマウスマクロファージ細胞株において、特にTLR4発現に起因するIL-1β応答を誘導することができた。

脳損傷の条件下では、神経組織におけるWip1の発現は、ミクログリアおよびマクロファージの蓄積を抑制することにより、炎症を防止する[108]。マウスやヒトのマクロファージでは、SARS-CoV-2スパイクプロテイン、特に3量体のS1サブユニットは、TLR4の活性化を介して、特にNF-κBとc-Jun N-terminal kinase (JNK) 経路を活性化する[14]。さらに、脳の特殊なマクロファージ型細胞であるミクログリア細胞では、TLR4活性化を介して誘導されるスパイクプロテインの神経炎症は、持続的なNF-κB活性化を含み、Wip1の発現が弱い、あるいは遅延することが示唆されている[12]。ROS依存的なJNKの活性化はp53を強固にアポトーシスを誘導し、これは腫瘍細胞における特徴と考えられているが、神経細胞が高リン酸化p53の状況でJNK活性化にさらされると憂慮されるかもしれない[109]。

したがって、Wip1発現のダウンレギュレーションは、好中球の移動を活性化することにより、感染点での抗菌活性を高めることによって、敗血症からのより良い回復と正の相関があるが[110]、神経系におけるWip1の発現喪失は、制御できないp65依存性のNF-κBシグナル誘導による炎症の増大と密接に関連していると見なすことができる。その点で、p53活性の上昇は、損傷したゲノムを持つ細胞の出現と存続を防ぐためにアポトーシスを促進する正常な機能として見ることができる[111]。

Wip1の活性と発現制御

Wip1 ホスファターゼは、DNA 損傷修復過程を制御する重要なタンパク質である。DNA損傷修復後、細胞の恒常性維持機構は、p53、p38 MAPK、ataxia telangiectasia mutated(ATM)、および他のストレス誘導型タンパク質を脱リン酸化して不活性化することにより、細胞を細胞周期停止から解放するWip1活性を必要としている(Wip1標的のレビューについては、J. Loweら、2013を参照)[112].p53が細胞周期停止を誘導しなくなったことで、細胞は元のリン酸化されていない状態に戻ることができるようになった。

PPM1D/Wip1遺伝子は、もともとp53誘導型遺伝子として発見された。しかし、その後、その発現は、p53以外の多くのストレス誘発性転写因子にも依存していることが判明した。主に、その産物であるWip1は、ヒストン2HX-γ(H2AX-γ)の脱リン酸化、ひいては不活性化、p53制御(阻害)分子など多くのDNA修復因子の活性に対して負のフィードバックループを提供している[95,113]。

さらに、Wip1の過剰発現は、TNF-αによるp65のセリン 536のリン酸化を抑制し、p300との結合を低下させることで、NF-κBの応答を負に制御している。NF-κBの抑制とクロマチンリモデリングに対するWip1活性の効果は、p38 MAPK経路の活性化とは無関係である[114]。特に、初代アストロサイトで、NF-κB 活性を阻害するとWip1の発現が低下することから、PPM1D 遺伝子に対するNF-κBの正の制御,さらにWip1とNF-κB 阻害による神経炎症制御が示唆された[105]。

Wip1の発現は好中球の活性化時に低下し、その3′ 非翻訳領域を標的とするmicroRNA-16の発現の増加によって直接抑制され、その結果、Wip1の翻訳が転写後に制御される。最後に、TLR4 リガンドや炎症性サイトカインの活性化は、p38 MAPKやNF-κBによるmicroRNA-16の活性化を介して Wip1の発現を低下させる[97,115]。

ヒトプリオンタンパク質とβ-アミロイドの遺伝子制御

ヒトの20番染色体にあるPRNP遺伝子は、中枢神経系や他のいくつかの組織でPrPCをコードしている[50]。この遺伝子は高度に保存されたハウスキーピング遺伝子であり、多くの転写因子がプロモーターで機能することにより、その発現が制御されている。中でも、PRNPのプロモーターとして、activator protein 1 (AP-1), SP1, SP2(転写因子のSP/KLFファミリーのメンバー)による転写活性化のための推定配列が同定されている。

重要なことは、PRNP遺伝子プロモーターの上流に短いGC-rich領域が存在することである。これらのGCリッチ領域は、p53による好ましい結合を受けるため、G-quadruplex(G4)構造を形成し、その結果、遺伝子疾患関連の発現を制御する可能性を持っている。G4を形成するGC領域へのp53の結合は、疾病に関連する一連の細胞作用を開始させることが示されている[116-117]。さらに、PRNPプロモーター領域には、p53の結合配列と一致する配列が存在することが示されている。p53は、この疑わしい配列に直接結合し、強力なPrPC転写活性化因子およびmRNA発現増強因子として振る舞う[118]。要約すると、p53はPrPCの発現を増加させるということである。

RNAの翻訳制御は、PrPCから感染性PrPSCへの変換に重要な寄与をすると考えられている。PrPCのメッセンジャーRNAには、DNA以外にも、G4結合リガンドの影響を受けやすいG4を形成する5つの連続した領域が自然に存在することが明らかにされている[119]。この点から、p53は、G4のフォールディングを促進し、その構造を安定化させることができるRNAシャペロンとみなすことができる[120]。5′-未翻訳mRNA領域におけるG4は、複数の神経変性疾患において発見されており、翻訳を阻害し、キャップ非依存的な翻訳を開始させることが示されている[121]。

ヒトのAPPをコードするアミロイド前駆体タンパク質(APP)遺伝子は、21番染色体上に位置している。そのプロモーター配列から、PRNP遺伝子と同様にハウスキーピング遺伝子として指定されることがある。APPは、AP-1やSp1などの重要なプロモーター配列をPRNPと共有しているが、PRNPのプロモーター配列とは異なっており、AP-1やSp1などのプロモーター配列は、PRNPのプロモーター配列の一部である。このことは、両遺伝子が共通の転写因子の活性によって部分的にトランスアクチベートされることを示唆している[122]。

APP mRNAは、神経系での活発な発現に加え、筋肉、免疫系、胸腺、膵臓、腎臓、肺などの多くの臓器など、様々な組織で発現している。しかし、APPの異なる変異株は、その発現において細胞型特異的である[123]。

APPの変異株には、APP様タンパク質-1(APPL1遺伝子は第21染色体上に位置する)とAPPL2(APPL2遺伝子は第11染色体上に位置する)があり、これらはいずれも構造およびトポロジーが類似した1型膜貫通タンパク質である。しかし、APP自身だけがAβの配列を含んでいる。AD患者やダウン症患者の脳で発見され、プラークの主な原因となるAβ(40-42アミノ酸)の繊維状形態は、APPのタンパク質分解によってのみ生じるものである。ヒトAPPの全長は、主にα、β、γセクレターゼを介してタンパク質分解を持続している。Aβのアミノ酸配列は、βサイトAPP切断酵素1(BACE-1)またはその他のβセクレターゼの切断により、APPsβおよびAPPCTFβ(βAPP)断片が生成された結果得られる。その後、βAPPに対するγセクレターゼの切断により、最終的にAβとAPP細胞内ドメイン(AIDC)断片が生じる(詳細については[124]を参照)。さらに、AIDCフラグメントは、α-セクレターゼとその後のγ-セクレターゼ活性によっても生成される。

γ-セクレターゼは、触媒サブユニット(PS1またはPS2)にプレセニリン(PS)膜貫通タンパク質を包含するため、プレセニリン依存性γ-セクレターゼとも呼ばれる[125]。この点から、γ-セクレターゼ/プレセニリン依存的なAIDCの生成は、p53の転写活性化因子として働き、p53活性を上昇させてp53関連細胞死を誘発することが確立している。さらに、転写因子Sp1の変異は、試験管内試験および家族性アルツハイマー病(FAD)患者の脳において、p53活性を上昇させる[118]。Sp1上の変異は、FADの原因因子と考えられている。

腫瘍抑制因子p53は、Fe65とTip60の補因子に結合したAIDCによってTP53遺伝子がγセクレターゼ/プレセニリン依存的に転写活性化されて一旦生成されると、次にPrPCのプロモーターに作用してPrPC mRNAの発現を誘導する。p53、γセクレターゼ/プレセニリン依存的なPrPC発現の転写活性化は、p53欠損環境では消失している。従って、AIDCを生成する能力を通じてPrPCの発現を律速するのは、最終的にはPS(PS1またはPS2)である。最後に、βAPPの過剰発現はPrPCの発現を増加させるが、βAPPの枯渇はPrPCの発現を低下させることが、試験管内試験と生体内試験の両方の実験で示され、PrPC発現に対するBACE-1活性の制御的役割も示されている[117]。このように、アミロイド生成物を生成するAPPの代謝は、PrPCの産生を増加させることも示している。

神経変性に関わるオートファジーとプロテアソーム分解との絶妙なバランス

神経変性疾患の共通の特徴は、タンパク質のホメオスタシスが著しく阻害されることである。オートファジー/リソソーム分解によるミスフォールドタンパク質のクリアランスが損なわれると、細胞質内に蓄積されることになる[126]。

p53は、細胞が飢餓状態において、細胞の再生を抑制し、細胞内の成分を消費・再利用することで恒常性を維持し生存するマクロオートファジー(以下、オートファジー)において、多機能な役割を担っていることが知られている。p53はオートファジーのプロセスと負のフィードバックループを形成しており、p53の活性が上昇すると、細胞内でオートファジーが活性化される。オートファジーの増加により、負のフィードバックがp53の活性を抑制する[127]。オートファジー活性化の間、細胞内成分は、Barbosaらによって詳細に説明されているように、マクロおよびミクロオートファジー経路の両方を介してさらなる分解のためにリソソームへ送られる[128]。

ミスフォールドしたタンパク質の分解は、ユビキチン-プロテアソーム系(UPS)とマクロオートファジー(単に「オートファジー」とも呼ばれる)という相互に関連した2つの経路によって管理されている。ユビキチン結合タンパク質p62として知られるセコンドソーム-1は、両方の経路において重要な役割を担っている。p62はユビキチン化されたカーゴを捕捉し、オートファジーに提示する[129]。p62の減少が多くの神経変性疾患と関連している[130]。p62プロモーターの酸化的損傷はp62プロモーター活性を低下させ、p62の発現を減少させ、その結果オートファジーを損ねる。そのプロモーターは、特に酸化的な損傷を受けやすいグアニンを豊富に含んでいる[130]。プロテアソーム分解の阻害は、p53やβ-カテニンなどの基質のクリアリングに障害をもたらし、その結果、細胞モデルにおいてそれらのレベルが2倍に上昇する。オートファジーが阻害されない場合でも、UPSが阻害されると、これらと同じレベルの上昇に達する。

p53のような多くのUPS基質が毒性を媒介するため、オートファジーによるこのような制御タンパク質の除去障害は、プリオン病の場合のように、凝集しやすいタンパク質が細胞内で増加することだけが原因で、多くの重症疾患の前提条件であると認識されている[94]。さらに、オートファジー機構の活性化は加齢とともに低下し、オートファジーの阻害による神経変性疾患への感受性の追加パラメータを構成する[128]。

プリオン病の発症に関して、特定の試験管内試験および生体内試験モデルで、p38 MAPKの遺伝子発現が低下すると、リソソーム分解によるBACE-1のクリアランスが促進されることが示されている。その結果、BACE-1の細胞内レベルと活性が低下し、最終的にマウス脳内のAβレベルが低下し、オートファジー機構の強化に関連することがわかった。このように、神経細胞におけるp38 MAPKのノックダウンは、マクロオートファジーの促進によってAβの生成を抑え、Aβ負荷を減少させることがわかった。さらに、別の実験で、著者らはヒトの細胞をオートファジー阻害剤で処理したところ、これもBACE-1タンパク質量を増加させ、p38-MAPKノックダウンによるBACE-1タンパク質の減少を消失させることさえ確認した。これらの知見は、p38 MAPKの活性化とオートファジーの阻害がプリオン病の進行に不可欠であることを示している[131]。

SARS-CoV-2スパイクプロテインがプリオン病の毒性因子であることに関連して、感染性プリオンがp38 MAPKシグナル応答を活性化することが示されているので、これらの知見は大きな重要性を持っている。同様に、スパイクプロテインのS1サブユニットは、a)p38 MAPKタンパク質レベルを増加させ、b)リン酸化p38レベルを増加させ、c)特に炎症性サイトカインIL-6およびTNF-αを増加させ、d)TLR2/4タンパク質レベルおよびしたがってシグナルを増大し、e)S1誘導BV2ミクログリアにおいて確立した神経炎症に対する転写制御を行うためにNF-κBタンパク質活性および結合を増加することが示されてきた[12,15].

SARS-CoV-2スパイクプロテインはDUSPを抑制し、神経変性をさらに促進させる

Wip1に加え、二重特異性ホスファターゼ[DUSP]は、多数のタンパク質上のセリン、スレオニン、チロシン残基を脱リン酸化できる、異種混合の大きなタンパク質ホスファターゼ群である。脱リン酸化するタンパク質の多くは、MAPKカスケードの一部であるため、MAPKの活性化を止め、炎症反応を解決するのに有効である[132]。

DUSP遺伝子、特にDUSP1タンパク質は、p38 MAPKシグナルのネガティブレギュレーターであるため、TLR4シグナル下でそれらの減少により、p38 MAPKとc-Jun NH2 terminal kinase(JNK)経路の両方の活性化が持続する[106,133-134]。

これまで見てきたように、いくつかの学際的な研究が、SARS-CoV-2スパイクプロテインによるTLR2/4シグナルの活性化の証拠を提供している[12-13,38-39,107]。特に神経細胞では、スパイクプロテインのS1 サブユニットが、TLR4 パターン認識受容体の発現と活性化のアップレギュレーションを通じて p38 MAPKとNF-κBを活性化する[12]。さらに、ヒトマクロファージをスパイクプロテインに暴露すると、IRAK4のリン酸化とそれに続くp38 MAPKおよびJNK経路が活性化され、結果としてオートファジーが抑制される[103]。

注目すべきは、SARS-CoV-2の感染とそれに続く膜貫通プロテアーゼ/セリンサブファミリー2(TMPRSS2)/p38 MAPK経路によるスパイクプロテインの切断が、DUSP1およびDUSP5の転写活性化を低下させることによってMAPKリン酸化とNF-κBシグナルを活性化していることだ[135](※1)。これは、他の全てのコロナウイルスと比較して、SARS-CoV-2に特有の性質である。さらに、p53はmiR-16の転写後の成熟を促進することが示されており[100]、これまで見てきたように、miR-16はWip1の発現をダウンレギュレートすることが示されている[97]。

したがって、Wip1やDUSPのp53、p38 MAPK、ATMに対する阻害活性は、スパイクプロテインの存在下で共に減弱する。その結果、炎症性サイトカインの産生が持続し、細胞の老化とアポトーシスが増加する傾向が見られるようになる[112]。β-アミロイド(Aβ)の産生は、様々な細胞種や多くの臓器で起こる[124,136]。しかし、Aβ/AICDの産生とPrPCの発現を同時に編成する細胞、すなわち神経細胞では、スパイクプロテインによるホスファターゼ経路の障害は、細胞の神経毒性に重大な意味を持つ、有害な効果をもたらすであろう[137-138]。

Wip1やDUSPの脱リン酸化活性の抑制による過剰なリン酸化p53は、プリオンタンパク質プロモーターの転写活性化因子として作用して過剰なPrPCを産生し、プリオン病発症の環境を整えることになる。プレセニリン依存性γセクレターゼはAICDやAβを産生することでp53の発現を増強し、p53と協調して働くので、この系ではスパイクプロテインによる神経毒性の前処理を悪化させることになる。さらに、リン酸化されたc-Junによる転写因子AP-1の発現増加は、APPとPRNPのプロモーターをトリガーしてさらなる転写活性化を引き起こす[118,136]。

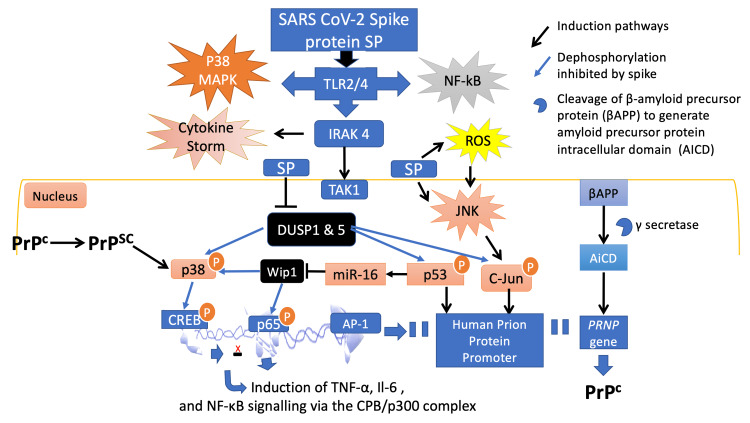

APPとPRNPの両方のプロモーターに位置する共通の転写因子活性化は、選択的プロモーター因子1(SP1)などによって、AD脳における炎症反応の間に起こる。他の多くの重要な役割の中で、AP-1はBACE-1の転写を制御し、タウタンパク質はその後、神経毒性の発生を促進する[139-141]。この状態は、「SARS-CoV-2スパイクプロテインによって誘導されるプリオンとプリオン様疾患のWip1およびDUSP欠損-p53媒介」と表現でき、図1に示すとおりである。

図1

SARS-CoV-2スパイクプロテインが誘導するリン酸化経路はプリオン病につながる。

スパイクプロテインは、TLR4 シグナルを活性化し、p38 MAPKとNF-κBを誘導する。さらに、スパイクプロテインは、IRAK4シグナルを刺激してp38 MAPK、NF-κB、サイトカインストームを誘導し、DUSPsとWip1を阻害してp53の発現持続を引き起こす。JNK-microRNA-16の活性化によるWip1の欠乏は、p53の不活性化を低下させ、その結果、ヒトPrPプロモーターの転写活性化を引き起こす。その結果、PrPCの蓄積が進み、p38/CREB、p65/NF-κBの活性化を通じてIL-6やTNF-αサイトカインが誘導されることになる。PrPCの蓄積は、PrPSCへの構造変化、ひいてはプリオン病やプリオン様疾患の素因となる。PrPSCは一度形成されると、p38 MAPKの活性化をさらに促進する。から引用した。参考文献[1,12,15,38,103,105-107,115,118,133,142].

SARS-CoV-2スパイクプロテインによる神経毒性と年齢およびオートファジー阻害の関係

このモデルでは、a)加齢によるオートファジー機能の低下、b)UPSシステムの分解阻害によるp53の蓄積により、病態が増強される[127-128]。

オートファジーが阻害され、p38 MAPKが活性化されると、有害な事象のカスケードが発生する。Wip1の不活性化、つまりp53の脱リン酸化の阻害は、BACE-1の活性化と同時に、TP53遺伝子のAIDCポジティブ制御とPRNP遺伝子のp53依存性転写活性化を促進する。これらの事象は、プリオンタンパク質の凝集とそれに続く病態につながる細胞内事象のカスケードの舞台となる。

DUSP1やWip1による脱リン酸化からp53が解放されると、神経細胞はプリオン病やタンパク質フォールディング病の発症に向かい、SARS-CoV-2スパイクプロテインが神経毒性の生成や神経変性への曝露者の素因となる中心的役割を果たす細胞環境が確立される。しかし、このプロセスは年齢依存的であり、オートファジーを誘導する細胞能力に関連している。PrPCとPrPSC形成の明確な関係はまだ確立されていないが、感染性プリオンの生成は明らかにp38 MAPK経路の誘導に関連しており、この経路もスパイクプロテインによってJNKと連動していくつかの形で誘導される。

図2は、自然感染あるいはSPをコードする合成mRNAに由来するSARS-CoV-2のスパイクプロテインがプリオン病およびプリオン様疾患を誘発する潜在的なメカニズムを示したものである。スパイクプロテインによる神経毒性発現機構は、a) スパイクプロテインの受容者の年齢、b) マクロオートファジーによるプリオン病の抑制の障害に依存する[1,15,112,131,103]。

図2

SARS-CoV-2スパイクプロテインの神経毒性年齢依存性とオートファジー抑制作用。

オートファジーを誘導する能力は年齢に依存する。オートファジーは、酸化ストレスによるsequestosome p62プロモーターのDNA損傷を通じて、一部阻害される。神経細胞のスパイクプロテインによるp38 MAPKおよびJNK経路の活性化は、BACE-1の活性化をもたらし、JNKを介したWip1の不活性化を通じて、活性化(リン酸化)されたp53を増加させる。APP代謝を介したAIDCの放出は、TP53の転写活性化、ひいてはp53の発現をさらに高める。遊離したP53は、ATMによってさらにリン酸化される(JNK依存的なマイクロRNA-16 Wip1阻害によって活性化される)可能性がある。このような全体的なプロセスにより、PrPCのレベルおよび発現が蓄積される。PrPCのPrPSCへの構造変化は、p38 MAPKの活性化を誘導し、年齢依存的なプロセス全体を構成する。から引用した。参考文献[12,15,94,112,115,118,127-128,131,133,143].

結論

本稿では、神経変性疾患の発症につながるスパイクプロテイン関連プロセスに関する研究文献を、毒性発現メカニズムに関する最近のいくつかの論文との関連で概観した。私たちは当初、COVID-19患者がしばしば認知機能障害を含む長期的な後遺症、いわゆるLong-COVID病に苦しんでいるという観察から動機づけられた。また、Long-COVIDに強く類似したワクチン接種後の症候群も存在する。

プリオン病やプリオン様疾患の発症の中心は、APP配列のγセクレターゼ代謝の誘導であり、BACE-1を経て、TP53遺伝子の非常に強力な転写活性化因子であるAIDC配列が生成される。この疾患を引き起こす代謝状態は、神経細胞におけるp38 MAPKの活性化を通じて誘導される。したがって、SARS-CoV-2スパイクプロテインは、p38 MAPKとJNKの両方の活性化を誘導し、その結果、活性化したp53の余剰分を提供するので、再強化する毒性因子となり得る。p53の活性化は、JNK-p53が誘発するmiR-16の発現によるWip1の同時不活性化によって、さらに強化される可能性がある。p62プロモーターの酸化的損傷によるUPSとオートファジーによるp53の分解の減少は、神経細胞のアポトーシスを誘導するリスクをさらに高める。分子模倣による神経細胞への自己免疫攻撃は、おそらくその一因であると思われる。

私たちは、加齢に伴うオートファジーの障害が、スパイクプロテインがプリオン様タンパク質として振る舞い、PrPや他のアミロイド形成性タンパク質のミスフォールディングを誘発する能力に関連した認知問題のリスク上昇の素因になっている可能性を提唱している。スパイクプロテインは、ミクログリアにおいて炎症反応を誘発し、酸化ストレスやDNA損傷を引き起こすことが示されている。TLR4受容体を介したMAPK活性化、およびJNK活性化を通じて、スパイクプロテインは、MAPKを介したp53活性化後に通常細胞の恒常性を回復する主要なリン酸化酵素を抑制することが期待される。神経細胞における持続的なp53のリン酸化は、PrPCからPrPSCへの変換を誘導することができる。ミスフォールドしたPrPが線維に沈殿することで、機能喪失病態が引き起こされ、その後の破滅的なオートファジーの失敗により、最終的にプログラム細胞死(アポトーシス)、結果として神経症状や老化の促進が引き起こされるの。

私たちの研究は、COVID-19ワクチンの普及を考えると、公共政策に重要な示唆を与えている。もしスパイクプロテインが将来の神経変性疾患に寄与する可能性が考えられるなら、大量無差別接種のリスクと利益の計算を再検討する必要がある。もし、ここで紹介した議論が真実であるとわかったら、ワクチン接種を受けた人々はすでに多くの害を受けていることになる。