コンテンツ

The Making of Japanese Settler Colonialism: Malthusianism and Trans-Pacific Migration, 1868–1961 (Studies of the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University)

目次

- 図版一覧

- 謝辞

- 名称、用語、翻訳に関する注釈

- はじめに マルサス的拡大と入植者植民地主義

- 第一部 1868-1894年の出現

- 1. 北海道からカリフォルニアへ: 近代日本におけるマルサス的拡大主義の誕生

- 2. 人口と人種闘争: 南洋、ハワイ、ラテンアメリカ

- 第Ⅱ部 変革、1894-1924年

- 3. 帝国の平民 アメリカへの労働移民

- 4. テキサスにおける稲作 パラダイムシフト

- 5. 「白人の重荷を背負う」: ブラジルへの農民移住の台頭

- 第III部 集大成、1924年~1945年

- 6. 移民国家の形成 マルサス的拡大主義と農業主義

- 7. 共存共栄の幻想-ブラジルと満州における入植者植民地主義 ブラジルおよび満州における入植者植民地主義 206

- 第IV 復活、1945-1961年

- 8. 「小さな」日本の誕生 戦後の南米への移住

- おわりに 現代世界における移民と定住植民地主義を再考する。

- 参考文献

- 索引

図版

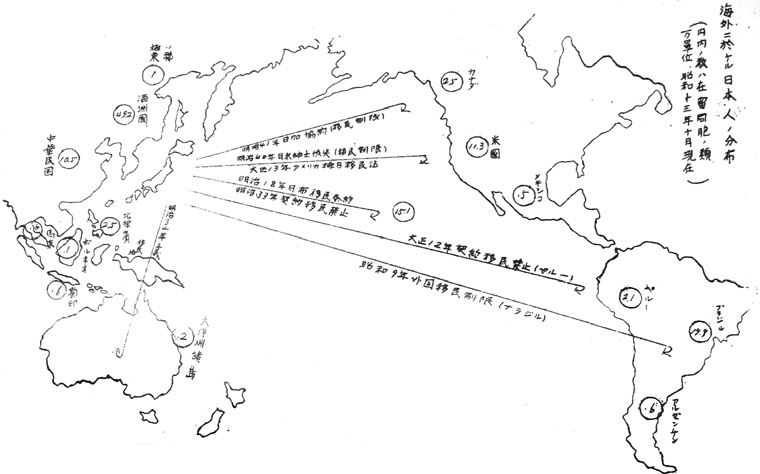

- 図 I.1 環太平洋地域の日本人海外移住コミュニティの規模を示す地図。

- 1.1 『開拓使上陸記』復刻版、北海道開拓史

- 1.2 北海道開拓使「樺太の先住民たち

- 1.3 北海道の鮭の種類を紹介する北海道開拓使

- 1.4 アメリカの新しい麦刈り道具、北海道開拓使

- 1.5 日本人のアメリカ移住ガイドブックにアメリカ先住民が登場する

- 2.1 白人、中国人、日本人の「人種の対立

- 2.2 日本とアメリカ西海岸を結ぶ航路の中心にハワイが位置する地図

- 2.3 メキシコ領の地図

- 2.4 メキシコ農民の初々しさを描いた画像

- 2.5 日本の南洋・中南米進出を描いた地図

- 3.1 日中戦争の勝利を祝う雑誌の表紙

- 3.2 1905年の努力協会のシンボルマーク

- 3.3 1909年の努力協会のシンボルマーク

- 4.1 テキサス州の地図

- 5.1 日本人花嫁を調査するアメリカ議会委員会のメンバー

- 5.2 畑で綿花を収穫するブラジルの日本人移民たち

- 5.3 サンパウロ州で日本人移民が生産した数百袋の米

- 5.4 1920年代半ば頃のブラジル移民日本人募集のための開港ポスター

- 5.5 中村貞夫の家族を描いたマジックランタンスライド

- 6.1 日本で余剰となった人々にとって理想的な場所としてブラジルを取り上げた漫画

- 6.2 1920年代のブラジルへの日本人移民の標準的な航路を示す地図

- 7.1 満州への移民を最も多く輸出した6県

- 7.2 ブラジル各州の地価を示す地図

- 7.3 生産者協同組合の精神である共存共栄のスローガンを宣伝した漫画

- 7.4 『家の光』創刊号の表紙(1925年5月

- 7.5 日本のオーナー農家のブラジル移住のためのパンフレットの表紙(1932年3月

- 8.1 人口規模から主要国・大陸の国土面積を再計算した世界地図

- C.1横浜の海外移住資料館の展示ボード

- C.2「We Join the New World」展の “Toil in the Soil “と題されたセクション。

表

- 5.1 ブラジルと満州への日本人移民の年間数の比較(1932-1939年)

- 6.1 1924年における世界各国の耕地面積と人口の比較

- 6.2 ブラジル、アメリカ本土、ハワイへの日本人移民の比較(1906-1941年

- 8.1 政府補助によるブラジルへの日本人移住(1955-1965年

謝辞

10年にわたる研究プロジェクトの成果を1冊の本に凝縮することは困難な仕事であるが、私が受けた愛情、友情、仲間、支援に対する感謝のほんの一部をわずかな段落で表現することは、おそらくもっと難しいことであろう。フレデリック・ディキンソンは、私の研究を最も頑強かつ忍耐強く支えてくれた。ペンシルバニア大学の博士課程で私のメンターとして、彼は私の日本やアジアに関する知識だけでなく、学問としての歴史に対する理解も変えてくれた。彼は大学院での研究と論文執筆のあらゆる段階で、私が書いたすべての言葉を読んでくれた。彼の励ましと洞察から、私は多大な恩恵を受けた。学者としての幅広い知識、情熱的な献身、不屈の精神、教師としての優しさと寛大さ、そして友人としての魅力的な人柄とユーモアのセンスを通して、フレッドは目を見開いた学生を歴史家としての道へと導いてくれた。

ペンシルバニア大学では、東英一郎氏に師事する機会に恵まれた。日系アメリカ人と近代日本の歴史に関する英一郎の鋭い研究と、トランスナショナルな歴史に関する彼の驚くべき洞察力が、そもそも私を移民史というエキサイティングな分野に引き寄せたのだ。彼は自身のコレクションや学術的ネットワークだけでなく、知識や知恵も共有してくれた。さまざまな意味で、彼なしには本書は成立しなかっただろう。また、2011年に同志社大学で学位論文研究を行った際、藤谷隆氏に師事できたことは、私にとって信じられない幸運だった。社会正義と批判的思考への妥協なきコミットメントによって、タクはポストコロニアル研究の無限の豊かさへの鍵を私に与えてくれた。彼は、社会的責任のある学者であることの意味を教えてくれた。

同様に、加納綾子は寛大さと熱意をもって、日本のフェミニズムにおけるエキサイティングな議論を私に紹介し、彼女の洞察に満ちた批評によって私の議論を洗練させるよう背中を押してくれた。シエン・フェイは、教育と研究の両面で厳しい訓練を私に与えてくれた。大学院生として、またプロの学者として、私は常に彼女の知識と励ましから恩恵を受けてきた。ペンシルバニア大学では、ピーター・ホルキスト、キャシー・ペイス、ジェニファー・エイミックス、故マイケル・カッツ、リン・リース、レイチェル・トゥループ、ヘザー・シャーキー、イブ・パウエルにもお世話になった。彼ら全員が、それぞれのやり方で本書の発展を形作ってきた。アジア史に対する私のアプローチも、プリンストン大学のジャネット・チェンの現代中国に関するセミナーでの刺激的な議論から多大な影響を受けた。

MSUでは、チャールズ・キース、イーサン・シーガル、和気直子、アミンダ・スミス、シッダールト・チャンドラ、キャサリン・リュウに感謝する。同じアジア研究者として、彼らは私を同僚として温かく迎え入れ、後輩の学者に対して想像を絶するほどの多大なサポートを与えてくれた。また、ウォルター・ホーソン、ペロ・ダグボヴィー、ラショーン・D・ハリス、リアム・ブロッキー、ルイス・シーゲルバウム、ヘレン・ヴァイト、レスリー・モッホ、デイヴィッド・ウィート、エドワード・マーフィー、ピーター・ビーティー、そして歴史学部のリサ・ファインには、本書の執筆中に親身になってサポートしてくれた。また、執筆グループでの考察でジョナサン・グレイドから得た洞察や、MSUアジア研究センターからの寛大な財政支援にも感謝している。MSU College of Arts and LettersのATOME賞により、本書はオープンアクセス形式で出版されることになった。

私のためにMSUの歴史学部が主催してくれた書籍ワークショップは、本書の開発において重要なステップであった。参加してくれたルイーズ・ヤング、藤谷隆、チャールズ・キース、和気直子、アミンダ・スミスに感謝したい。彼らのコメントや提案は、私が論点を研ぎ澄ますのに非常に役立った。ジョーダン・サンド、内田淳、ケン・ルオフ、玉ノ井真理子、平野勝也、ローラ・ナンシー、堀口典子、シェレン・ウー、アンドレア・ガイガー、ヒョン・グ・リン、ペドロ・イアコベリ・デルピアーノ、ロリ・ワット、ジョン・スワンソンにも、執筆の様々な段階で彼らの洞察を提供してくれたことに感謝したい。惜しみなく情報源を教えてくれたマイケル・ブルダッグスに感謝する。日本では、同志社大学での1年間の研究滞在を快く後援し、顧問として採用してくれた吉田亮氏に感謝したい。彼の綿密な指導のもとで日系移民の歴史を研究できたことは、私にとってこの上ない幸運である。国際日本文化研究センターの磯前順一氏と早稲田大学の浅野豊美氏は、このプロジェクトにさらなる深みと複雑さをもたらすよう私を鼓舞してくれた。同志社の沖田育嗣氏と原誠氏には、セミナーに連れてきていただき、親切にしていただいた。また、個人的なコレクションを惜しみなく提供し、貴重な示唆を与えてくれたブライアン・ハヤシ氏に感謝したい。さらに、有益なコメントを寄せてくれた安武瑠美氏、亘理博則氏、安岡賢一氏に感謝する。国境を越えた研究を行うことは、多くの図書館員、アーキビスト、学芸員のサポートなしには不可能である。環太平洋の各地にある文書館、図書館、博物館でお世話になった方々のすべてを列挙することはできないが、日本陸協の田中直樹氏、長野県立歴史博物館の福井正樹氏、ブラジル日本移民歴史博物館の小林エドゥアルド氏、Tokiko Y. Bazzell、岩井幸子氏には特に感謝の意を表したい。Bazzellとハワイ大学の岩渕幸子氏、スタンフォード大学の上田「ケイ」薫氏、UCLAのTomoko Bialock、ペンシルバニア大学のMolly Des Jardin、ミシガン大学のKeiko Yokota-Carter、そしてMSUのMary Jo ZeterとXian Wuである。

ティアン・ホァンという素晴らしいコピー編集の助力を得られたことは、私の幸運の賜物である。彼女が本書のすべてのページに注いでくれた洞察力、情熱、忍耐力には感謝してもしきれない。また、コロンビア大学ウェザーヘッド東アジア研究所のロス・イェルシー氏、ケンブリッジ大学出版局のルーシー・ライマー氏とリサ・カーター氏にも大変感謝している。

10年前に日本史の博士号取得を目指し始めて以来、私は幸運にも素晴らしい友人たちに囲まれ、支えられてきた。鄭潔熹、平山長富、リアンダー・シー、レイチェル・エプスタイン、毛勝、葉民蕾、王元飛、チェ・ジャミョン、ロバート・ヘイウッド、ビクター・ソウ、ネイサン・ホプソン、木村水香、その他多くの人々の変わらぬ友情には、感謝の念を言い表すことはできないだろう。彼らは私の喜びと悲しみを分かち合い、この本を完成させるために必要な力を与えてくれた。

いつも私を信頼してくれた両親に感謝したい。ノエラに愛を捧げる。彼女がこの世に生を受けたことは、父親として私に多くの喜びを与えてくれた。最後に、限りない愛と支えで私の人生を照らしてくれた親愛なる妻アイリーンに本書を捧げる。

人名・用語・訳語について

英語で著作を発表している学者や歴史上の人物の名前を除き、本書における日本語、韓国語、中国語の名前は、姓を先にした原語順である。日本語の人名・用語のローマ字表記は改訂ヘボン式に従った。東京、北海道、札幌、神戸、大阪など、すでに標準的な英語表現がある用語は例外とした。中国語の名称と用語はピンイン方式に従う。特に断りのない限り、本書の翻訳はすべて私自身のものである。

このオープン・モノグラフの出版は、アメリカ大学協会、大学出版部協会、研究図書館協会の協力によるTOME(Toward an Open Monograph Ecosystem)にミシガン州立大学が参加した結果である。TOMEは、デジタル・スカラーシップを含む、長文の人文・社会科学系学術研究のリーチを拡大することを目的としている。さらに、このプログラムは、最高品質の学術研究を支援し、著者の所属機関が出版費用を負担する学術出版の新たなエコロジーを推進することで、大学出版部による単行本出版の持続可能性を確保することを目指している。

ミシガン州立大学からの資金援助により、この出版物を世界に公開することが可能となった。

はじめに

マルサスの拡大と入植者の植民地主義

1924年、アメリカが日本人移民への門戸を閉ざしたその年、永田茂志は土地購入のためブラジルへの旅に出た。永田は、当時日本を代表する移住斡旋機関であった日本努力会の会長として、長野県の余剰人口を受け入れるために、サンパウロ州に新しい日本人コミュニティ、アリアンサの建設を計画した。永田は、貧困救済に加え、移住によって長野県の土地を持たない農民がブラジルで成功したオーナー農家になり、故郷の村への安定した送金源となるだけでなく、南米における日本帝国の恒久的な基盤を築くことも構想していた。列島の社会的緊張に根ざした日本における「過剰人口」の不安は、北米で数十年にわたって繰り広げられた反日運動によってさらに強まった。アメリカの白人差別は、永田を含む多くの日本人移住推進者に、日本の「余剰」人口で「空っぽ」のアメリカ西部を占領するという以前の計画を断念させた。その代わりに彼らは、同じように豊かで広々とした土地であるだけでなく、人種差別のない土地であると考え、代替案として南方のブラジルに視線を向けた。アメリカからの日本人排斥への直接的な反応として、アリアンサのコミュニティは、日本入植者の植民地主義が欧米人のそれよりも優れていることを示すために作られた1。ポルトガル語で「同盟」を意味するアリアンサは、有色人種を差別し排除する偽善的な白人植民地支配者とは異なり、真に文明的な帝国の所有者である日本人は、他者と協力し、利益を分かち合うことを厭わないことを示すために、その名称として選ばれた2。この考え方はすぐに、日系ブラジル移民全般の指針である「共存共栄」の原則へと発展した3。

1. 1930年代、日本の拡張の主な方向が南米から北東アジアに移ると、帝国政府は「過密」列島から日本の新たな「生命線」である満州に100万世帯を輸出するという政策を正当化するために、過剰人口不安を利用した。長野県は海外移住において主導的な役割を担い続け、日本の全都道府県の中で最も多くの入植者をアジア大陸に送り出した4。永田茂志は帝国政府の移住政策立案を支援する中心的な戦略家の一人として活躍し、満州における日本人コミュニティ形成のモデルとして、しばしばアリアンサに言及した5。日本人のブラジル移住の指針である共存共栄は、日本の大東亜共栄圏の思想的基盤にもなった。帝国が崩壊した後も、永田は過剰人口を戦争で荒廃した列島におけるあらゆる社会計画の根源とみなし、究極の治療法として海外移住を推進し続けた。彼の指導の下、努力会は戦後政府と緊密に協力し、1945年以前に確立された移住ネットワークを復活させることで、日本から南米への「余剰人員」の輸出を再開させることに成功した6。

日本が余剰人口を輸出する必要性を主張したことは、戦後の歴史家たちによって、1930年代から1940年代初頭にかけての大陸侵略を正当化するための、日本帝国主義者の薄っぺらな言い訳として退けられてきた。同様に、従来の常識によれば、共存共栄のスローガンは、第二次世界大戦中の日本軍国主義の残虐性を隠蔽しようとする欺瞞的なプロパガンダに過ぎない。日本の膨張に関する一般的な検証は、通常、日本帝国が終焉を迎えた1945年で止まっている。

しかし、太平洋全域の公文書館には、永田茂志のような何百人もの日本人の物語が埋もれている。彼らは過剰人口という言説を受け入れ、日本帝国の地理的・時間的境界を超えた日本の移民主導の拡大を主導し、参加した。彼らの思想と活動は、過剰人口という主張と日本の膨張との間に、1930年代後半よりずっと以前から、太平洋を越えた長い歴史があったことを示している。南米における日本人コミュニティーの構築によって具現化された共存共栄の思想は、北米における日本人排斥への直接的な反応であると同時に、過剰人口という主張に基づく日本の入植植民地主義の新たな正当化でもあった。それは、総力戦の最中に大東亜共栄圏の形成が発表されるはるか以前の1920年代に出現したものである7。1945年以前に確立された移住の論理、ネットワーク、制度は、1950年代から60年代にかけても機能し続け、日本人の南米への移住に拍車をかけた。

過剰人口という主張が、なぜ、そしてどのようにして、長期にわたって拡大を正当化する理由となったのだろうか。帝国内外の日本人移民の経験は、どのような形で絡み合っていたのだろうか。近代日本と現代世界における移民と開拓植民地主義の関係をどのように理解すべきなのか。本書はこうした問いに答えようとしている。本書は、近代日本史における人口、移住、拡大という観念の関係についての研究である。過剰人口という言説が日本社会でどのように生まれ、19世紀半ばから1960年代まで、日本が太平洋の両岸で移民主導の拡大を正当化するためにどのように利用されたかを検証する。本研究は、過剰人口言説の歴史を通して、日本帝国時代とその後のアジアにおける日本の植民地移動と、ハワイや南北アメリカにおける日本の移動との間の制度的連続性と知的つながりを明らかにすることで、近代日本における定住植民地主義を再定義する。さらに、従来は互いに切り離して理解されてきた2つの歴史的現象である、近代世界における移民と定住植民地主義の深い重なりとつながりを明らかにする。

マルサス的拡大主義とマルサス的拡大主義者

Malthusian Expansionism and Malthusian Expansionists

太平洋の両岸における日本の移民主導の拡張を正当化した過剰人口に関する言説を、私は「マルサス的拡張主義」と定義する。これは、一方では国内社会の余剰人口を収容するために海外に余分な土地を要求し、他方では国家全体の人口増加の必要性を強調する一連の考え方である。

同じコインの裏表として、これらの一見矛盾する考え方は、マルサス的拡大主義の論理の中で共に機能した。私が「マルサス的膨張」と呼ぶ移民主導の膨張は、過剰人口によって引き起こされたとされる国内の社会的緊張に対する解決策であると同時に、国家の総人口が増加し続けられるように、必要な余地と資源を祖国に残す手段でもあるとして、合理化されている。言い換えれば、マルサス的拡張主義は、過剰人口に対する実際の恐怖ではなく過剰人口という主張に、また過剰人口に対する実際の不安ではなく人口増加への願望に、その中心を置いているのである。

一方では、マルサス的拡大主義は、一区画の土地の生産には限りがあり、一定数の人間しか養えないと考える古典的マルサス主義の論理と呼応していた。1869年、明治政府が初めて全国的な人口調査を実施する3年も前に、政府は列島の地域的貧困の原因として人口過剰の状態を指摘していた。それ以降も、日本の政策立案者やオピニオン・リーダーたちは、当時の社会的緊張が列島を苦しめていた究極の原因は過剰人口にあると主張し続けた。彼らはまた、最初は北海道へ、次いで環太平洋の各地へと、過剰人口による圧力を緩和する最善の方法であるだけでなく、帝国の権力と領土を拡大する効果的な戦略でもあるとして、移民を受け入れた。

他方、人口増加を抑制すべきとしたマルサスの原論とは異なり9、マルサス的膨張主義は人口増加を礼賛した。人口増加を求める声は、明治日本が19世紀に近代国家の世界に入り、教養ある日本人がマンパワーを国家の必要不可欠な力として、また資本主義経済の重要な構成要素として評価し始めたときに現れた。日本の指導者たちが観察したように、人口規模と人口増加のスピードは、近代帝国主義が定義する世界的ヒエラルキーにおける国家の位置を示す重要な指標となった。したがって、余剰人口を海外に移住させることで、混雑した列島のスペースと資源を確保し、日本の人口が増え続けることを可能にしたのである。

この研究では、現実の反映としてではなく、政治的主張として過剰人口を検証する。しかし、移住と拡大の文脈を論じるとき、「過剰人口」という言葉をそのまま鵜呑みにしてはならない。世界の他の地域と同様、過剰人口という主張は、近代日本においてさまざまな議論や社会的キャンペーンと結びついてきた。日本の経済学者・人口学者である永井亨が1920年代末に観察したように、過剰人口問題は、さまざまな利益団体が自分たちの主張を推進するための口実として機能した。産児制限を求める人々は、実際にはプロレタリアや女性の解放を目指していた。食糧不足の問題を重視する人々は、人口過剰そのものよりも政治的安全保障の方を重視していたかもしれない。11 マルサス的膨張主義という概念によって、本書は人口過剰という主張がいかに具体的に生み出され、移民主導の膨張を正当化するために利用されたかを説明することを目的としている。

そのために、私は永田茂志のような日本の移民促進者、つまり私が「マルサス的膨張主義者」と呼ぶ男女の思想と活動に焦点を当てる。言い換えれば、これは列島を離れ海を渡って定住した個々の移民ではなく、移民推進者たちの研究である。マルサス的拡大主義者とは、移民を拡大のための不可欠な手段とみなした、さまざまな世代の日本の思想家や実行者たちのことである。政策決定サークルの内部の人々は、移民が帝国の領土と政治的影響力を拡大すると考え、ビジネスエリートは移民を日本の国際貿易を促進する重要なステップと考えた、 社会運動家や官僚は国内社会の改革を実現するために移民を利用し、移民組織や企業の経営者や従業員は富とネットワークの拡大を望み、ジャーナリストは読者層と影響力の拡大を目指した。

しかし、マルサス的拡大主義の提唱者である彼らは、日本の人口が増え続けることが不可欠であるにもかかわらず、列島の一部または全体が過密状態であると一様に主張した。こうして彼らは、移民は国内の過剰人口問題に対する理想的な解決策であると同時に、海外に進出するための重要な手段であるという点で一致したのである。異なる歴史的背景とそれぞれのやり方で、彼らは日本の移民主導の拡大を計画し、促進し、組織化する第一の責任を担った。その多くは、論文や演説を通じて移住のメリットを喧伝するだけでなく、政策や計画を立てたり、可能性を調査したり、移住者を募集したりして、移住運動に積極的に参加した。

確かに、マルサス的膨張主義だけが近代日本の帝国構想ではなかった。帝国は人口を減らす代わりに、より多くの人口を必要とするという考え方は、内外のさまざまな勢力から常に挑戦を受けていた。日本の社会主義運動の先駆者である幸徳秋水は、20世紀初頭、マルサス的膨張主義に対する最も初期の、そして最も強力な批判のひとつを行った。人口過剰が移民を必要とするという議論は、帝国拡大のためのレトリックにすぎないと彼は指摘した12。同様に、日本の帝国建設者のすべてが、日本の社会問題の現実的な解決策や生産的な拡大手段として移民を支持していたわけではない。アメリカで反日感情の潮流が高まり始めると、石橋湛山のようなリベラルな思想家たちは、日本は移民ではなく、貿易を通じて富と権力を獲得すべきだと主張した。石橋は、外交上の対立を避けるため、米国にいる日本人移民をすべて列島に戻すよう東京に求めた14。全体として、マルサス的拡大主義者は、商人、労働組合のリーダー、女性の権利擁護者といった他の利益団体と協力することもあったが、指導力と影響力を常に争っていた。

すべてのタイプの移民が、日本のマルサス的拡大主義者が想像した理想的な拡大シナリオに当てはまるわけでもなかった。朝鮮半島と台湾は帝国の主要な植民地であり、第二次世界大戦が終わるまでに日本の海外コミュニティーの中で最大規模を誇っていた。原住民の人口密度が高く、現地の農民の生活水準が低いため、マルサス的拡張論者が好んだ日本の農業移住は、そこではほとんど成功しなかった。同様の理由で、帝国の植民地から県になった沖縄は、日本のマルサス拡張論者の議論ではほとんど言及されなかった。したがって、朝鮮半島、台湾、沖縄における日本人の移住の豊かな歴史は、本書では大きく取り上げられない。

その代わりに、北海道、カリフォルニア、テキサス、ブラジル、満州における日本人移民の歴史に焦点を当てる。同様に、日本のマルサス拡張主義者の構想では、帝国内のすべての民族が移民に適していたわけではない。朝鮮半島や台湾の植民地臣民、および追放された集団は、それぞれ大きな違いがあるとはいえ、一般的に理想的な移住対象から除外されていた15。沖縄は日本の全都道府県の中で最も多くの移住者を抱えていたが、マルサス拡張主義者は沖縄県民を理想的な移住者とは考えていなかった16。

入植者植民地主義の論理としてのマルサス拡大主義

地理的・主権的な境界を超えることで、本研究は、近代日本と近代世界の歴史における入植者植民地主義を理解する新たな方法をもたらす。具体的なレベルでは、アジアにおける帝国領土内の日本人の移動と、ハワイや南北アメリカにおける帝国領土外の日本人の移動との関連、流れ、交差、また帝国時代とその後の日本人の海外移住の連続性を分析する。アジアにおける日本の植民地移民と太平洋を横断する日本人の移民との関連は、移民と植民地拡大の重なりを概念化する知的必然性をも提示している。したがって、より理論的なレベルでは、他の主権国家の領土へのある種の移住を拡大として認識することによって、本研究は世界史における入植者植民地主義の範囲、論理、意義を再構成する。

一方はアジアにおける帝国の勢力圏内における入植者植民地主義の物語であり、もう一方は太平洋の他の地域における白人人種差別と移民排斥に対する日本人移民の苦闘の物語である。海外移住(イミン)と植民地移住・拡大(ショクミン)の乖離を認識することは、日本人の海外経験における異なる次元を把握するために、依然として絶対必要である。しかし、近年の研究によって、日本の植民地主義や拡大主義についての理解は、日本帝国の地理的・時間的境界を越えて進んでいる17。その結果、移民と植民地拡大という概念は、それらがそれぞれ表す2つの分離した物語とともに、帝国の始まりから崩壊後の数十年にわたる太平洋の両岸における日本移民のさまざまな波の間の連続性やつながりを説明することができなくなり、もはや十分ではなくなっている。

移民と植民地拡大という概念的な区分を所与のものとしないことで、本研究は、日本移民のさまざまな時期を通じて持続した過剰人口言説を中心とするイデオロギー的・制度的な連続性を明らかにする。日本のマルサス的拡大の歴史は、日本の植民地帝国の空間と時間の両方を超越していた。日本のマルサス的膨張の起源を明治初期まで遡る。日本の植民地拡大の歴史から省かれがちなエピソードであるが、明治初期に脱藩した士族が北海道に移住したことが、その後の北米やその他の環太平洋地域への日本人の移住の思想と実践の先駆けとなったことを示す。同様に、19世紀最後の20年間に始まったアメリカへの日本人移住もまた、20世紀初頭から第二次世界大戦終結までの南米と北東アジアにおける日本の進出に、重要な言語と資源を提供した。私はまた、分析を戦後にも拡大し、1950年代と1960年代の南米への日本人の移住を、日本のマルサス的拡大の歴史における最後のエピソードとして考察する。もはや戦闘的で拡大する帝国によって行われたわけではないが、戦後の移住は、1945年以前の南米と満州への日本人の移住の際に確立されたのと同じ制度とネットワークによって推進されながら、過剰人口という同じ言説によって依然として正当化されていた。

入植者中心の植民地拡張と支配を説明する概念としての入植者植民地主義は、軍事や貿易中心の植民地主義とは異なるということは、ここ数十年の研究者たちの間で広く受け入れられてきた。しかし、研究者たちは、対象が置かれた歴史的・政治的文脈によって、この用語の定義をさまざまに使い分けてきた。既存の文献では、少なくとも3つの異なる定義が提示されている。第一に、英語圏の植民地史において、学者たちは「入植者植民地主義」を用いて、植民地支配者が植民地に定住し、先住民の労働力を搾取する代わりに先住民の土地を簒奪することによって、彼ら独自の国家や社会を樹立したことを表現している。アングロフォンの歴史における先住民やその文化の排除と入植者国家の永続は、パトリック・ウルフに、入植者による植民地侵略は「出来事ではなく構造である」と結論付けさせた18。第二に、20世紀の世界中の植民地主義を注意深く調査することで、入植者植民地主義に対する理解がアングロフォンのモデルを超えて広がっている。それまでの数世紀におけるイギリス世界の拡大とは異なり、20世紀の入植者植民地主義は、入植者共同体の不安定性によって特徴づけられていた。朝鮮半島であれ、アビシニアであれ、ケニアであれ、日本、イタリア、イギリスからの植民地入植者は、より多数の先住民との政治的・社会的な交渉に絶えず取り組まなければならなかった。彼らの物語は、永住ではなく送還で終わることが多かった。したがって、キャロライン・エルキンズとスーザン・ペダーセンは、20世紀の入植者植民地主義を、入植者、帝国メトロポール、植民地行政、先住民という4つの政治集団間の交渉に基づく植民地特権の構造と定義している。先住民の視点から見ると、ハワイ、東南アジア、台湾の植民地史は、それぞれの方法で、移民がいかにして既存の入植者植民地構造を助長することになったかを示す多くの証拠を提供している20。

入植者と移民の経験の重なりを認識することが、この研究の出発点である。私は「入植者植民地主義」という用語を、第三の定義に近い、最も拡張された意味で用いている。しかし、上記のすべてのアプローチとは異なり、本書は移民そのものというレンズを通して入植者植民地主義に新たな光をは排出する。入植者の移住は、入植者による植民地体験の本質的な要素であるが、これまで軽視されがちであった。移住中心のアプローチでは、入植者の移住を送り出す側と受け入れる側の両方から入植者植民地主義を検討する必要がある。入植者植民地主義に関する既存の文献は、受け入れ側からの豊かな洞察を提供してきた。学者たちは、入植者国家がどのように成立し、入植者植民地社会の権力構造がどのように維持されているのかを詳しく説明してきた21。

本書は、定住移民の両端における定住植民地主義の思想と実践を検証し、母国における社会的・政治的変化と受入社会における変化との相互作用に焦点を当てる。本書は、入植者の移住が本国でどのように理由づけられたのか、入植者が何よりも土地を求めたのはなぜか、入植者のコミュニティと本国の双方において、他者が所有する土地を入植者がどのように利用することが正当化されたのかを説明しようとするものである。人口増加を謳歌し、その一方で自国の人口圧力を緩和するために国外に余分な土地を要求するマルサス的拡張主義が、近代における入植者植民地主義の論理の中心にあると主張する。

移民を中心としたアプローチは、従来の境界を越えて入植者植民地主義の思想と実践を検証することを可能にする。既存の先住民批評は、「入植者」と「移民」の定義そのものを問題化することに成功しているが、それらはほとんどもっぱら受入社会に固定されている。私は、移住と入植者植民地主義の間の概念的分裂に、入植者移住の両端から挑戦する。本書は、マルサス的拡大主義のプリズムを通して、他の主権国家の領土であったアメリカ大陸やハワイへの日本の移民キャンペーンが、アジアにおける帝国の拡大と密接に関連していただけでなく、日本列島における入植者の植民地的野心によって推進されたことを示す。

マルサス的拡大主義の4つの糸

日本の近代史において、マルサス的拡大主義はなぜこのような魅力と適応性を持っていたのだろうか。社会経済的に異なる背景を持つ日本の国家や帝国を築いた人々にとって、マルサス拡張主義はどのような意味を持つものだったのか。この人口学的言説は、日本の移民主導の拡大を正当化するために、大きく異なる歴史的文脈の中でどのように受け入れられたのか。マルサス的拡大主義の力、メカニズム、意義を説明するには、エリートたちの考えや言葉の領域を超えて見なければならない。私の分析は、思想が社会的現実、政治的行動、歴史的変化とどのように相互作用したかに焦点を当てる。日本のマルサス拡大主義の全体像の中で、知的、社会的、制度的、国際的という4つの異なる、しかし重なり合う糸を指摘する。

まず第一に、マルサス的拡大主義の歴史は、過剰人口と拡大という2つの学派が一体となったものである。移民を正当化する過剰人口という主張がどのように生まれ、それが近代日本の帝国建設をめぐる知的論争の移り変わりの中で、学者間でも公共圏でも支配的な言説としてどのように継続したかを説明する。第二に、本書は社会史・文化史の研究でもあり、マルサス的拡大主義が列島内の社会的・政治的文脈の変化の中でどのように根付き、また変化していったかを論じる。本書は、特定の社会政治的緊張に対応した社会運動が相次ぎ、過剰人口を安易に診断し、移住を万能薬として描いた経緯を探る。社会運動だけでなく、マルサス的拡大主義もまた、具体的な法律や国家機構という形で表現された。このように、第三の糸は、中央と地方の両レベルで、繁殖と移住の管理を目的とする政府機関、政策、立法に、マルサス拡張主義がどのように影響を与え、また強化されたかを明らかにするものである。最後に、近代帝国主義の舞台における主要なプレーヤーとして、日本の拡大は他の帝国との不穏な関係によって必然的に形作られた。第4章では、日本帝国が英米の膨張をどのように模倣し、またそれに対する闘争によって、日本のマルサス的膨張主義者の思想と活動をどのように形成し、変容させたかを考察する22。

知識人:人口、土地、ロックの所有権原理

明治時代の初めから、政府内外の教養ある日本人は、人口、土地、農産物など、自国に関する大量の情報を収集し始めた23。西洋の指導者たちの例に倣い、明治の指導者たちは、データの収集なくして国を知り、効果的に管理することはできないと考えた。1872年以降、この「統計熱」の一環として24、明治政府は、新たに改組された戸籍制度から提供される情報をもとに、全国的な人口調査を開始した25。

こうした数字への信頼とともに、明治の知識人たちは、普通の生活の意味を理解する新しい方法も見出した。大衆はもはや、政治的に排除される運命にある無知な人々(国民)の海ではなかった。その代わりに、教養ある日本人は、列島に住む一人ひとりを新しい国家の貴重な臣民と見なすようになり、その幸福は国家の強さと繁栄の重要な指標となった26。明治初期から、近代医学と衛生学が導入された結果、列島は急速な人口増加の段階に入った。日本の知識人たちは、新政府の成功と人種的ストックの優位性を証明するものとして、人口増加を祝う努力を惜しまなかった。この精神に基づき、彼らは日本人を、ヨーロッパ人と並んで、世界で最も人口が増加した人種のひとつと位置づけたのである27。

このような知的文脈の中で、教養ある日本人はトマス・マルサスを国内の読者に紹介したのである。19世紀後半以降、産児制限を求める声は絶えず論争になったが28、土地が維持できる人口には限りがあるというマルサスの主張は、社会の常識として広く受け入れられた。こうして、帝国の限られた領土内で人口が急速に増加した当然の結果である過剰人口が、さまざまな世代の日本の思想家がすべて直面することになる重要な問題となった。

日本における「余剰人口」の存在の発見は、明治の知識人たちが、過去の、そして現在進行中の西洋の植民地拡張を参照することによって、世界の政治地理を再検討し始めた時期にもたらされた。特に、英米の入植植民地主義の歴史は、彼らの主なインスピレーションの源となった。イベリア半島の膨張主義者たちが、貢納物、労働力、税、そして先住民の表向きの忠誠心を確保することを植民地化の中心的な目標としていたのとは異なり、英米の植民地主義者たちは土地の獲得そのものに重点を置いていた29。

この概念転換の先鞭をつけたのは、イギリスの啓蒙思想家ジョン・ロックであった。17世紀後半に『カロライナ基本憲法』の起草と改訂に携わったロックは、大英帝国の北米進出に参加していたのである31。広く称賛された『政府二論』の中でロックは、囲い込み行為と耕作行為の両方を含む農耕労働を、土地所有権を主張する唯一の正当な基盤として定義した。ロックの土地所有の原則は、大西洋の両岸の植民地思想家によって引用され、イギリス人入植者による先住民の土地権利の拒絶を正当化し、北米における入植者植民地の設立を正当化した33。独立後のアメリカ政府は、当初はアメリカ先住民部族の土地所有権を認めていたが、19世紀後半までには、交渉、購入、政治的工作、軍事行動を通じて、アメリカ先住民の土地のほとんどを奪ってしまった。19世紀から20世紀にかけて、ロックの原理はイギリスの植民地拡張と世界各地での土地取得を推進しただけでなく、他の近代帝国も自らの拡張計画を鼓舞した35。

英米の入植者植民地主義の経験とこの土地所有の新しい概念に触発され、日本の拡張主義者たちは、文明的で勤勉な民族の一員である日本人が、19世紀から20世紀にかけて真空ドミシリウムをめぐる帝国の争奪戦に参加することは当然の権利であると考えた。日本の植民地帝国が成長し続けるにつれ、マルサス的膨張主義者のさまざまな世代は、北海道、樺太、小笠原諸島、沖縄、朝鮮半島、台湾、そして最終的には満州といった地域が、日本人の入植者を待ち望む空っぽの未開の地であると考えた。これらの場所の多くがすでに人口密集地であったという不都合な事実は、彼らの物語には何の関係もなかった。さらに、歴史的文脈は異なるが、同じロックの原理に従って、日本の拡張主義者たちは、アメリカ、ブラジル、ペルー、ハワイ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンなど、欧米の植民地大国や独立国の事実上の領土に、マルサス的拡張の潜在的目標を見出した。彼らの想像では、すでに国民国家や植民地帝国の支配下にありながら、これらの領土は白人の人口密度が低いため、部分的に空白で未開拓のままであった。日本人は、過剰人口を抱える列島の同じ文明人として、これらの土地で白人入植者と競争したり協力したりすることで、所有権の分け前を主張する権利があった36。

日本のマルサス的膨張主義者たちは、ロックの原理に従って膨張の世界地図を描いたが、近代資本主義は、余剰人口の移住を経済成長と物質的蓄積の過程とみなすことを可能にした。彼らにとって移民の目的は、帝国の人口を増やし、富を増大させることだった。帝国が誕生した当初から、人口増加は経済発展とともに祝われた。明治の植民地思想における人口増加と経済成長の不可分性は、植民地主義や拡大を表す日本語の用語の字義からも自明であった。この訳語は、明治初期に植民地移動がどのように理解されていたかを明確に示している。殖産興業(経済を発展させること)と殖民興業(人口を増加させること)がしばしば同時に登場するという事実は、日本帝国の歴史を通じて、経済生産の増大と労働力の増大との間にイデオロギー的なつながりがあったことを明らかにしている38。この言葉は、物質的な富の獲得と人口の増加が一貫して表裏一体のものとみなされていたことを示している。

このような結びつきは当然のことであった。というのも、他の近代帝国がそうであったように、日本にとっても、本来の領土を超えて力を誇示する行為は、近代資本主義を受け入れることと密接に結びついていたからである。近代が始まって以来、国民国家の領土拡張は、素材や市場を求めることと絡み合ってきた。国内および世界的な環境の変化に応じて日本の移民主導の拡大が進化するにつれ、北海道、カリフォルニア、メキシコ、ハワイ、南太平洋諸島、テキサス、ブラジル、朝鮮半島、満州といった場所が、次々と帝国の「富の源泉」(フゲン)として語られるようになった。1930年代、帝国の総力戦によって資源がかつてないほど必要とされるようになると、「普賢菩薩」は生死にかかわる重要な意味を持つようになり、日本の満州への大移動における「生命線」へと発展した41。1950年代初めに日本の海外移住が再開されると、戦後日本からの移住者の大半を受け入れた南米諸国は、もはや何もない国として描かれることはなかったが、それでも、原始的ではあるが豊かな自然を持ち、文明化された日本人が探検し利用するのを待っている国として描かれ続けた42。

社会: 社会:階級、対立、過剰人口

日本におけるマルサス的拡大主義の言説は、社会の政治的文脈に深く根ざしており、列島における相次ぐ社会運動から絶えず影響を受け、活気を帯びていた。マルサス的膨張主義者にとって、移民の中心的な目的は、国内の緊張を緩和するために余剰人口を海外に輸出することと、同時に、これらの離散した人々を海外で有用な臣民とすることによって帝国の富と権力を追求することの2つであった。過密な列島における問題児と、海外における帝国の先駆者という、移民が持つこの2つのアイデンティティの共存は、マルサス的拡大主義と近代日本におけるさまざまな社会運動とを密接に結びつけていた43。これらの社会運動は、国家が主導したものもあれば、民間団体が先導したものもあったが、いずれもその時代の特定の社会的緊張や経済的圧力に対応していた。以下の章で詳しく説明するように、明治初期の士族再定住運動は、新たに脱藩した士族がもたらす政治的脅威を認識したことが動機となっていた。20世紀初頭の社会主義運動は、労働者階級の台頭と政治的・経済的権利の要求が引き金となった。1930年代にピークを迎えた農民運動は、長引く経済不況と地方における土地争議の激化によってもたらされた。第二次世界大戦後の土地改革と土地開発計画は、ある意味で、戦争とその後の脱植民地化によって生計を失った何百万人もの日本人を収容する緊急の必要性に応えたものであった。強権的な現状に挑戦する気がなかったにせよ、できなかったにせよ、さまざまな社会運動の指導者たちは、その時代の社会危機の根本原因として過剰人口を指摘することが多かった。同様に、移住は政治的な対立を回避するため、日本の社会問題に対する最も現実的な処方箋の一つとして常に機能していた。

日本の国家建設と帝国建設のプロセスが手を携えて進むにつれて、マルサス的膨張主義者たちもまた、国内の変化を求める声を帝国拡大の青写真に取り込んでいった。異なる社会的背景を持ち、異なる時代に活躍した彼らは、日本の国家・帝国とは何か、どうあるべきかについて、異なる、時には矛盾した見解を抱いていた。しかし、彼らは一様に、大規模な移民が日本を人口圧力から解放するだけでなく、無為な個人を帝国の前衛に変えると考えていた。そのため、これらの余剰人口とはいったい誰なのか、どのように帝国のために役立てるべきかという問題は、過剰人口の定義そのものと同じくらい政治的なものであった。

さまざまな社会的・政治的緊張に対応して、マルサス的拡大論者は特定の社会階層に属する男女を理想的な移民候補者とした。層の定義も多様化し、相続に基づくカーストから社会的・経済的階級へと移行した。この進化自体が、日本社会が徐々に水平化していったことを物語っており、縦割りだった封建的階層が、近代の平等主義的とされる社会構造に屈服していった。「余剰」な人々として認識された人々は、新しく確立された明治政権に差し迫った政治的危険をもたらす脱藩した武士から、野心を実現する機会が乏しい明治末期の平民の若者、20世紀初頭の継続的な農村恐慌に苦しむ貧しい農民から、1945年以降の戦争で荒廃した列島に居場所を見つけられなかったほとんどすべての人々へと移り変わっていった。

マルサス拡張主義者たちは、次々と標的となる社会集団のそれぞれについて、その歴史的文脈に従って、移住のための具体的な使命を設計した。20世紀初頭の庶民出身の野心的な若者たちは、教育を受け、会社を経営し、農場を経営することによって、アメリカで身を立てることになった。1920年代から1945年にかけて、農村の貧困層はブラジルとアジアでオーナーファーマーとなり、日本帝国のために永続的な根を下ろすよう促された46。最後に、戦後のホームレスや失業者は、南米の荒れ果てた土地を手なずけるよう求められ、冷戦の間、西洋の代理人として新日本を代表し、低開発国に民主主義と近代化の恩恵をもたらした47。要するに、移民は、日本の余剰人口を帝国と国家の生産的な臣民へと変えることが期待されていたのである。

制度生殖の統制と「移民国家」の形成

知的基盤が存在し、社会政治的な根が深いだけでなく、マルサス的拡大主義は法律に成文化され、多くの政府機関や準政府機関によって実施された。こうして日本のマルサス的拡大主義の歴史は、人口再生産をコントロールする生政治と、拡大主義的移民を管理する地政学の両面における国家拡大の歴史でもあった。この国家拡張の過程は、1920年代後半に私が「移民国家」と呼ぶものの形成に結実した。第二次世界大戦が終わるまでに、移民国家は何十万人もの日本人臣民の南米、満州、東南アジアへの移住を支援し、管理してきた。第二次世界大戦直後の一時的な中断を除いて、この移民国家は1960年代まで機能し続けた。国家の政策や規制という形でマルサス的拡大主義を表現することは、近代日本国家の社会運営の一部であり、その過程には知識人や社会集団との絶え間ない交渉が含まれていた48。

明治国家は、人口を国力の本質的な指標とみなし、速やかに生殖の領域に参入した。政府が成立したのと同じ1868年、政府は助産婦による堕胎と嬰児殺しを禁止した。1874年、文部省は助産師志願者に専門教育を受けさせ、国が発行する免許を取得させることで、助産師という職業を規制し始めた。1899年、政府はさらに一連の法律を公布し、助産を近代的な職業として認め、国の監視下に置いた。近代ヨーロッパに倣い、新たに専門化された助産師は、乳幼児の命を守る重要な職業として急速に定着し、「富国強兵」の基礎を築いた50。1880年、政府は堕胎行為そのものを犯罪とし、1907年にはさらに犯罪の定義を明確にして刑罰を強化した51。しかし、紙の上では規制がますます厳しくなっていたにもかかわらず、その施行がばらばらだったことは、生殖に関する犯罪に対する政府の姿勢が必ずしも一貫していなかったことの証拠である52。

日本の政策立案者は、人口増加の確保に加えて、過剰人口の存在と貧困、経済格差、犯罪などの社会問題(社会問題)との因果関係も意識的に描いていた。政府にとって、海外移住は次第に、多くの国内問題に対する主要な解決策となった。最初の全国人口調査が実施される以前から、明治の指導者たちはすでに、日本国内と北海道における人口の不平等な分布が地域の貧困の原因であると結論づけ、この主張を、脱藩した士族を帝国の北の辺境に送るという政策を合理化するために利用していた53。

しかし、1920年代以前は、移民と国内問題との制度的な関連は一貫していなかった。海外移住の問題は外交の傘下に分類され、その大部分は外務省によって管理されていた。同省は、日本人の海外移住の新しい目的地を探そうと努力する一方で、文明帝国としての日本の国際的イメージを維持するために、移住に対してますます厳しい制限を課した。1894年に移民保護条例が公布され、2年後に施行された。1909年まで数回改正されたこの条例は、政府に日本人臣民の海外渡航を制限し、一時停止する権利さえ与えた54。日本政府の移住制限は、1907年の紳士協定でピークに達した。

1920年代から第二次世界大戦の終わりまで、帝国政府は生殖をコントロールし、移住を促進するための努力を倍加させた。また1920年代初頭から、列島における出産の大半は、嬰児殺しや堕胎に寛容でない、専門的な訓練を受けた国家資格を持つ助産婦によって支援されるようになった。第一次世界大戦後、産児制限と優生学の提唱者の人気が高まったが、帝国政府が避妊を合法化することはなかった。国家はまた、帝国の人種ストックを強化するという共通の目標の下、著名な優生学者たちと協力することによって、生殖に関する統制をさらに拡大することに成功した。総力戦中の1941年、政府は国家優生保護法を公布し、高い出生率を恒久的に維持し、日本人の身体的質を向上させることを目指した57。

20世紀初頭には、内務省が移民管理における重要な政府機関として登場した。1918年の米騒動から2年後、同省は失業問題と移民促進を担当する社会局を設置した58。同局の設置は、海外移民と国内の社会問題との制度的統合の始まりを意味した。それ以降、帝国政府は、中央レベルでも地方レベルでも、移民の促進と管理のプロセスにかつてない規模で関与するようになり、最終的に、私が定義する日本の「移民国家」が誕生した。内務省は1923年にブラジルへの移民に補助金を出し始め、その後、他の目的地へ向かう移民にも財政援助を行った。1927年、田中義一内閣は「人口食糧問題調査委員会」を設置し、著名な人口学者、経済学者、移民論者らを配置した。内閣のシンクタンクとして1930年代まで機能したこの委員会は、生殖と移住の両方に関する政府の政策立案を担当した。委員会のメンバーは、過剰人口が日本の社会悪の根本原因であると考えたが、同時に、日本の人口増加を維持することが絶対的に必要であることも確信していた59。

1928年に公布された「海外移住組合法」は、各都道府県が独自の海外移住事業を立ち上げ、海外にコミュニティを築くことを許可した60。その結果、1920年代後半から 1945年にかけて、ブラジルと後の満州への日本人移民の動員に重要な役割を果たしたのは、いくつかの県庁であった61。

帝国の崩壊とそれに続くアメリカの占領によって、帝国政府の移民関連組織は停止した。しかし、帝国政府と戦後政府との間の重要な制度的連続性によって、マルサス的拡大主義が戦後日本で再び台頭することになった。新政府は、終戦直後の緊急の社会問題の数々を解決できなかったことを説明するために、過剰人口という言説を受け入れた。アメリカの占領が終わると、移民国家は急速に息を吹き返した。1920年代から1930年代にかけて構築された制度的構造とネットワークを使って、今度は日本人移民を南米に向かわせた。1945年以前の移民国家のエンジンであった外務省と農林省は、1960年代に日本からの移民とマルサス的拡大主義そのものが衰退するまで、戦後も移民マシーンを牽引し続けた64。

インターナショナル国際:英米の拡大、白人差別、現代の入植者植民地主義

知的、社会的、制度的背景に加えて、日本におけるマルサス的拡大主義の出現と進化は、英米の世界的拡大の副産物でもあった。一見したところ、帝国日本が余剰人口を収容するためにさらなる土地を求めたこと、第三帝国がレーベンスラウムを渇望したこと、そしてムッソリーニ率いるイタリアがスパツィオ・ヴィターレを求めたことの類似性は、自明のことのように見える。しかし、本書が示すように、日本のマルサス的膨張主義者を真に刺激し、情報を与えたのは、北アメリカにおけるイギリスの入植者植民地主義とアメリカの西方拡大であった。英米の世界覇権主義との不穏な相互作用は、日本のマルサス的膨張主義の軌跡に大きな影響を与えた。

明治の初めから、日本の指導者たちは英米の膨張の歴史に感銘を受け、それを日本独自の帝国建設プロジェクトの教科書的手本とした。この模倣を合理化するために、彼らは日本人とアングロサクソン人の類似性を主張する努力を惜しまなかった。例えば、影響力のある明治の経済学者でジャーナリストの田口卯吉は、日本の人口増加は、日本人がアングロサクソン人並みに優れていることを証明していると主張した65。明治帝国の最初の目標であった北海道の植民地化は、英米の入植者による植民地主義全般、特にアメリカの西方拡大が入念にモデル化されたものであった66。日本の拡張主義者の視線が海外に移るにつれて、アメリカ西部は日本人移住の最初の理想的な目的地の一つとなった。アメリカ西部開拓のフロンティアに行くことで、日本人は英米人入植者から直接学ぶことができるだけでなく、彼らとの植民地競争に参加することもできた67。

確かに、密接なつながりと類似性を持ちながらも、大英帝国と米帝国の歴史は異なる道をたどった。北米という地域でさえ、イギリスの入植者植民地主義とアメリカの西方拡大とは、時間的・政治的文脈の両面で互いに離れていた。日本の帝国建設者たちが「アングロサクソン」の膨張と表現したのは、通常、この2つの非常に複雑な経験の過度の単純化と誤解に基づくものであった。

1910年代から1920年代にかけての数十年間は、日本のマルサス拡大主義の歴史における分水嶺となった。この時点まで、日本人移住の正当性は、日本人とアングロサクソン人との類似性を自称することにかかっていたが、今や日本の思想家たちは、日本独自の入植者植民地主義を推進するために、西洋の入植者植民地主義と英米の覇権主義に異議を唱え始めた。この変化は、1919年のヴェルサイユ条約に人種平等条項を盛り込むという日本の提案を連合国が拒否したことと、1924年にアメリカで移民法が成立したことである。しかし、彼らの想像では、この非の打ちどころのない理にかなった要求はしばしば拒否された。人種差別主義者の白人たちは、環太平洋周辺の広大でほとんど空っぽの植民地領土を自国民のために確保していたからである71。

アジア太平洋地域における日米間の緊張が高まり続けるにつれて、日本の膨張主義者の中には、日本の入植植民地主義の独自性を強調し、美化する者が増え始めた。日本のマルサス的拡張は、現実には英米モデルからインスピレーションを受け続けていたが、先住民との「共存共栄」という独自の原則に導かれているように描かれることが多くなった。この原則は、日本の進出の慈悲深さを示し、偽善的な白人帝国主義者とは一線を画していると彼らは主張した。

1930年代後半から1945年まで、日本がアジア太平洋地域でアメリカやイギリスとの全面戦争に乗り出したとき、共存共栄の理念は、大東亜共栄圏として知られる新しい世界秩序のイデオロギーとして明記された。白人差別やアングロ世界との戦いにおいて、日本のマルサス的膨張主義者たちは、強く増え続ける人口を最大の武器と考えた。日本の膨張主義者の頭の中では、人種差別は白人を破滅に導く英米の偽善の消えない印だった。日本の厚生省が戦時中に発表した調査では、アジアからの移民を排除してきた長い歴史のせいで、オーストラリアの人口はすでに減少に転じていると嬉々として述べていた72。対照的に、共栄圏の全人口は驚異的なスピードで増加し続けた。さらに重要なことは、日本人は指導的な民族(士道民俗)として、劣等民族との協力も厭わなかったことである。そうすることで、解放された新しいアジアを建設するという使命を成功させることができるのだ73。

図1 この地図は、日本の外務省のデータに基づいて1937年に作成されたもので、環太平洋周辺の日本の海外コミュニティーの規模を示している。図I.1 この地図は、日本の外務省のデータに基づいて1937年に作成されたもので、環太平洋地域の日本人海外コミュニティの規模を示している。また、オーストラリアや南北アメリカにおける日本人移民の排除と、東アジアにおける日本人移民主導の拡大との間の因果関係も示している。公成祥『大和民俗を中国とスル世界世界の探検』第 6 号、民俗調査研究資料室所収: 千字に於ける考証研究部塵光民俗部資料』第8巻(再版、文政書院、1982)、2811。

しかし、こうした帝国の意向は実現しないまま終わることになる。第二次世界大戦における日本の敗戦と、それに続くアメリカの占領は、日本のマルサス的膨張主義の進化にまた新たな転機をもたらした。戦後日本の政策立案者と移民推進者は、日本の移民を戦争で荒廃した列島の社会的危機の解決策というだけでなく、近代化の輸出という使命と位置づけることで、西洋世界におけるアメリカの覇権主義をすぐに受け入れた。移民は今や、冷戦下の第三世界諸国を啓蒙することで、新生日本が西側ブロックにおける地位を確固たるものにするための手段となったのである。

マルサス拡張主義の世界史

マルサス的拡大主義の観点から近代日本の歴史を検証することは、入植者植民地主義の世界史における生活と土地、移住と拡大の関係を再考することを可能にする。近代帝国主義の学習者として、日本の指導者たちはいち早く社会ダーウィニズムに順応し、西洋帝国の領土拡大と人口膨張を、日本自身の帝国建設プロジェクトのガイドブックと見なした。今日の読者にはまったく直感に反することかもしれないが、帝国のさまざまな時代に教育を受けた日本人は、雪の北海道を日本独自のカリフォルニアとして想像し、朝鮮半島北部を「寒帯ブラジル」(Kantai Burajiru)と賞賛していた74。

同様に、マルサス的膨張主義は日本の発明ではなかった。近代の入植者植民地主義を正当化するためのグローバルな言説として、その歴史は長く、日本帝国の勃興以前からあった。その知的ルーツは、啓蒙思想家たちが人口の持つ意味を発見し始めたヨーロッパの近代国民国家形成期にまで遡ることができる。ヴォルテール、モンテスキュー、デイヴィッド・ヒューム、ジャン=ジャック・ルソー、トマス・ペインといった哲学者や政治理論家はみな、人口が増え続けていることは社会が繁栄している証拠だと考えていた。人口増加の称賛は、ヨーロッパで人口学が近代的な学問分野として確立されるとともに高まり、黎明期の近代国家が臣民を統制・管理するために人口統計学的データを収集・利用することを可能にした76。

しかし、北米植民地における優れた人口増加率は、イギリスの膨張主義者たちに、入植者の植民地主義が帝国全体の人口を増加させる理想的な戦略であることを確信させた。1755年、当時まだイギリス王室への忠誠を誓っていたベンジャミン・フランクリンは、ボストンで本を出版し、進行中の七年戦争への支持を呼びかけた。人口統計学的な観点から、彼は北米におけるイギリスの植民地を確保し拡大するために、この戦争は戦う価値があると読者を説得するために苦心した。人口が膨れ上がることは、あらゆる国家の運命にとって極めて重要だと彼は主張した。しかし、土地が完全に占領されれば、土地を持たない人々は低賃金で他人のために働かなければならなくなり、貧困に陥る。そして貧困のために、土地を持たない人々は生活水準を維持するために結婚を控えなければならなくなる。その結果、人口増加が止まることになる78。

フランクリンは、過密なヨーロッパとは対照的に、広大で何もない北アメリカには、ごく少数のインディアンの狩猟民しかいなかったと主張した。北米には安価な土地が豊富にあり、ヨーロッパ人入植者もその子孫も容易に手に入れることができた。そのため、北アメリカのイギリス人入植者の平均結婚年齢は、イギリスのそれよりも若かった。このため、フランクリンは、北米のイギリス植民地の人口は、25年ごとに倍増する勢いで増加していると考えていた。彼は、一世紀以内に、アメリカのイギリス人入植者の数はイギリス諸島の人口を上回るだろうと予測した79。

このようなビジョンを持って、フランクリンは北アメリカにおけるイギリス人入植者の人口増加と、それが大英帝国にもたらすものを喜んだ!「なんという貿易と航海の増大だろう!なんという数の船と船員だろう!われわれはここに来てまだ百年足らずであるが、先の戦争におけるわれわれの私掠船の戦力は、連合して、兵力・砲兵ともに、エリザベス女王時代のイギリス海軍全体の戦力よりも大きかった」80 北米植民地化の重要性を強調するために、フランクリンはさらに、入植者による植民地主義が大英帝国の人口的・領土的拡大をいかに促進するかを説明した。国家とはポリープのようなものだ: 「四肢を取り去れば、その場所はすぐに供給され、二つに切断すれば、それぞれの欠けた部分が残った部分からすぐに成長する。北アメリカの土地を指して、彼はこう続けた。「もし十分な空間と生活があれば、1つのポリープから10個のポリープを作ることができるように、1つのポリープから10個の国を作ることができる。

英領北アメリカの急激な人口増加に関するフランクリンの理論は、やがてイギリス諸島の多くの出版物に、喜ばしい常識として取り上げられた。特に、アメリカにおけるイギリス人入植者の人口規模が20年か25年ごとに倍増するというフランクリンの仮定は、トマス・マルサスが人口に関する基本的な論文を執筆する際の中心的なインスピレーションとなった82。1789年、マルサスは『人口原理に関する試論』の中で、人間の人口は放っておけば幾何学的な比率で増加する一方、人類の自給自足は算術的な比率でしか増加しないという人口論を打ち立てた83。この理論を証明するために、マルサスは独立したばかりのアメリカとイギリスを対照的な2つの実証事例として取り上げた。マルサスは、この説を証明するために、独立したばかりのアメリカとイギリスを対照的な2つの実証的事例として取り上げた。彼はフランクリンの仮説を取り上げ、アメリカの入植者社会を、豊かな土地と自給自足が与えられたときに人間の人口がいかに急速に増加するかを示す実例として定義した。一方、イギリスは、過剰人口が何百万もの人々を貧困に追い込み、その犠牲者を出すという教訓であった84。

『人口原理に関する試論』の出版は、人口統計学の世界史におけるブレイクスルー出来事であった。マルサスは、所与の土地では食糧生産が人口増加に追いつくことはあり得ないと提唱することで、人口増加、貧困、社会的混乱との因果関係を強引に立証し、当時すでにイギリスやフランスで顕在化していた過剰人口に対する不安を科学的に代弁したのである85。恐怖の炎は、19世紀前半にヨーロッパ全土で起こった都市人口の爆発的増加や革命によってさらに燃え上がった86。その後の数十年間、マルサス主義がますます脚光を浴びるにつれ、マルサス主義もまたさまざまな社会勢力の争点となった。とはいえ、今日に至るまで、マルサス主義が世界中の社会運動や国家政策に与えた影響を過大評価することは難しいだろう。

しかし、マルサス主義の台頭が帝国西洋における人口増加の礼賛に終止符を打ったわけではない。19世紀を通じて、イギリス諸島の膨張主義者たちは、首都圏でも植民地でも、人口増加を権力と進歩の指標として歓迎し続けた。1853年、『マンチェスター・ガーディアン』紙は、今世紀初頭からのアングロサクソンの膨大な増加は、イギリスが王国から帝国へと大転換を遂げたことを示すものだと嬉々として主張した87。

このような状況の中で、帝国主義の先見者たちは、入植者による植民地拡大を正当化する中心的な理由として、「マルサスの悪夢」という考えを受け入れた。教養あるイギリス人は、過剰人口で勤勉な国民と空いた外国の土地との共存が、前者が後者に拡大することを必要とするという考えを、16世紀にはすでに提唱していた88が、この考えに初めて科学的根拠を付与したのはマルサスであった。マルサス自身、北アメリカのイギリス植民地を、十分な土地があれば人口増加はその規模に達することができるという成功例として賞賛していた89。マルサスの考えは、イギリスの貧困層をアッパーカナダに移住させるというロバート・ウィルモット=ホートンの提案の知的基盤となった。マルサスの考え方は、ロバート・ウィルモット=ホートンのアッパーカナダへの英国貧民移民提案の知的基盤となった。ウィルモット=ホートンは、彼の移民計画のいくつかを実行に移し、1820年代には英国政府の移民特別委員会の委員長を務めた90。マルサス理論はまた、ウィルモット=ホートンの知人であるロバート・グーガーに触発され、1830年に英国に全国植民地化協会を設立した。グーガーは南オーストラリア州の創設者の一人として知られ、同州の初代植民地長官も務めた91。1895年、セシル・ローズは同じ論理でアフリカにおけるイギリスの入植者植民地主義を推進し、「私の最も切なる願いは、社会問題の解決を見ることである。私がいつも言っているように、帝国とはパンとバターの問題である。内戦がいやなら、帝国主義者にならなければならない」92。

マルサス的膨張主義は、アメリカの西方への拡大も支えていた。1803年、トーマス・ジェファーソンは、アメリカ白人の人口が急増したため、アメリカ先住民が狩猟をやめて農業に専念し、白人入植者のために土地を確保する必要があると主張した93。この目的のために、彼はミシシッピ川の東側全域を白人農民に任せるために、アメリカ先住民部族をミシシッピ川の西側に移転させる構想を練り始めた94。ジェファーソンの構想は、最終的に1830年にアメリカ議会で可決されたインディアン移動法(Indian Removal Act)によって具体化され、アメリカ大統領アンドリュー・ジャクソンは、南東部に居住するネイティブ・アメリカンをミシシッピ川の対岸に移動させる権限を与えられた。一方、1862年に公布されたホームステッド法は、5年間農業を営んだ入植者にアメリカ西部の公有地を与えることで、アメリカの西方への移住と農業の拡大を促進した95。1903年、フレデリック・ジャクソン・ターナーは、19世紀におけるアメリカの拡大の歴史を振り返り、西部開拓地の「自由な土地」をアメリカの民主主義と個人主義の安全弁として称えた。東部の文明社会が人口圧力や物質的制約に悩まされるときはいつでも、入植者は西部の空いた土地を手に入れることで自由を追求することができる、と彼は結論づけた96。

20世紀初頭、ターナーが観察した「フロンティアの閉鎖」は、保守的なアメリカ知識人の間に過剰人口への不安を増大させたが、彼らのリベラル派は、人口増加を国家の富と権力の源泉として讃え続けた97。同様に、イギリスとフランスにおける出生率の低下と、19世紀後半における帝国ドイツの台頭は、イギリスとフランスの社会における避妊擁護の大義名分をさらに疎外した。教育を受けたヨーロッパ人もまた、上流階級の出生率の低下と下層階級の出生率の上昇が、人種全体の退化につながることを懸念していた。19世紀末から20世紀半ばにかけて、第二次ボーア戦争、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦などの大規模な国際戦争が勃発し、人口の量と質の両方が、すべての大国の政策決定者にとって死活問題となった。

日本帝国は、世界中の陸地領土の大半がすでに他の植民地大国によって公式または非公式に奪取されていた時期に、帝国間競争の世界的な舞台に登場した。日本の膨張主義者たちは、アングロサクソンのようにテラ・ヌリウスを一挙に征服することはもはやできなかった。戦争とともに、主権領土(他の帝国の植民地か入植国)への移住が、帝国が富と権力を追求するための数少ない選択肢のひとつとなった。日本の帝国建設者たちは、この特別な瞬間にマルサス的拡大主義を受け入れた。彼らは、列島における人口爆発を日本人の人種的優位性の証拠と称え、帝国の余剰人口の出口を求めた。20世紀に入ると、彼らは、アメリカの西方拡大のフロンティアであった人口の少ないカリフォルニアは、北海道における日本自身の拡大の道しるべであるだけでなく、日本の臣民自身のフロンティアであるべきだと考えた99。ブラジルの「何もない」「裕福な」土地も同様に、1920年代には、北東アジアへの日本人の移住を奨励するための単なる比喩ではなく、何百万人もの日本の土地を持たない農民にとって理想的な目的地であると考えられていた100。

ヨーロッパの植民地や入植国へのアジア人の移民は、やがて世界的な移民を規制する最初の協調的な取り組みの引き金となった。20世紀に入ると、アメリカ、オーストラリア、カナダ、そしてアジア太平洋地域のヨーロッパの植民地は、アジアからの移民を排除することを目的とした、人種に基づく移民制限を課し始めた。しかし、東京が英米の拡張の論理を用いて日本人の移住を正当化していたため、英米の学者や政治家たちは、日本帝国の要求を真剣に受け止めざるを得なかった。1920年代から1930年代にかけて、日本の人口過剰は欧米では科学的真実として広く認識されていた101。アメリカの代表的な社会学者であり、欧米の人口統計学の分野で最も広く引用されている学者の一人であるウォーレン・トンプソンは、1927年に、日本の人口圧力により、「拡大への衝動は、アングロサクソン人と同様に日本人においても正当なものであることを認識すべきである」と主張した102。トンプソンは、軍事衝突を避けるという観点から、アングロサクソン諸国は、拡大する日本の必要性を満たすために、太平洋地域の未使用地の一部を割譲すべきだと考えた103。トンプソンの土地共有の呼びかけは英国圏の政治家たちを納得させることはできなかったが、マルサス的膨張主義の論理が、20世紀初頭の欧米で最も教養のある人々の間でさえも広く受け入れられていたことを示した。

ドイツとイタリアもまた、19世紀後半に植民地拡張の世界的競争に加わり、ドイツとイタリアの帝国建設者たちは、日本の帝国建設者たちと苦境を共有した。彼らは、可能性がますます狭まっていく世界の中で、自国の帝国のために余分な「生活空間」を切り開こうとする努力の正当化として、マルサス的膨張主義を指摘した。日本帝国がそうであったように、「余剰」臣民の宗主国への移住は、ドイツ帝国とイタリア帝国にとって、富と権力を追求する上で不可欠な戦略であった。当然のことながら、ドイツとイタリアの他の宗主国への移民は、これら二つの植民地帝国の領土拡張と深いイデオロギー的・制度的なつながりがあった104。1930年代には、帝国の「生命線」としての満州に対する日本の要求と同様に、レーベンスラウムとスパツィオ・ヴィターレの推進が、最終的には二つのファシスト政権の戦争の正当化理由となった。

1958年にアメリカ歴史学会の会長に就任したウォルター・プレスコット・ウェッブのような影響力のある欧米の学者たちは、第二次世界大戦後もマルサス的膨張主義を、近代世界史の壮大な叙述に取り入れ続けた。ウェッブは、アメリカの西方への膨張を、16世紀以来の西洋文明の世界的膨張の一部と見なしていた。彼がグレート・フロンティアと総称したヨーロッパ以外の土地と海は、過剰人口と貧困に悩まされる静的なヨーロッパを救うだけではなかった。グレート・フロンティアに存在する多様な形態の富は、人口のさらなる増加、資本主義、個人主義、民主主義の発展にも資するとウェッブは主張した。国民国家の世界では、大規模な国際移住や世界的な土地共有計画が依然としてとらえどころがないため、出生率と死亡率の生物政治学が、過剰人口とその解決策に関する知的議論を支配するようになった107。さらに、ブレイクスルー技術によって、土地は食糧生産における絶対的な優位性を失っていた109。人口過剰という状況は、もはや国が追加の土地や移住先を求めることを完全に正当化することはできず、マルサス的拡大主義は世界中の知的議論や政治的言説から姿を消した。

章の概要マルサス拡大主義の4つの段階

日本におけるマルサス拡大主義は、「発生」「変容」「頂点」「復活」という4つの段階を経て発展した。どの段階においても、日本国内の特定の社会的緊張や欧米諸国との交流に対応して、日本のマルサス的拡大主義者たちは、列島の明確な社会階層の男女を理想的な移住対象として歓迎した。太平洋上の特定の場所もまた、それぞれの段階において、これらの移民が帝国の根を下ろすのに理想的な場所として浮上した。従って、本書はこれらの各段階を時系列に沿って検証する。

第1章と第2章では、マルサス的拡大主義の形成期である明治初期から1890年代半ばの日清戦争前夜までを取り上げ、マルサス的拡大主義が列島に出現した国際的・国内的文脈を検証する。明治政府は、本州を人口過剰と定義する一方で、北海道を都合よく空っぽと定義することで、国内の人口バランスをとる方法として、また、脱藩した士族を帝国の最初のフロンティア・マンとする戦略として、士族移住政策を正当化した。日本が北海道で英米入植者の植民地主義を模倣したことも、1880年代に日本の拡張主義者たちの視線を理想的な支族拡大の対象としてアメリカ西部へと向けるきっかけとなった。しかし、カリフォルニアで日本人入植者や旅行者が遭遇した露骨な白人差別は、日本の拡張主義者たちに南洋、ハワイ、ラテンアメリカへと焦点を移すことを余儀なくさせた。彼らの想像の中では、これらの地域は日本人がまだ分け前を要求できる人種競争の戦場であり、人口過剰の列島で衰退したサムライたちは、この戦いの理想的な足軽だった。

北海道やアメリカ西部とは異なり、南洋、ハワイ、中南米への士族移住は大規模には実現しなかった。社会階級としてのしぞくの衰退そのものが、日本のマルサス的拡大主義を1890年代半ばから1920年代半ばまで続く第二段階へと導いた。これらの章では、日本の膨張主義者が、帝国を支える基幹として、しぞくに代わって都市と農村の庶民(平民)を選んだとき、その焦点が北米にどのように戻ったかを詳述している。これらの章はまた、アメリカ西海岸とテキサスにおける白人差別に対する日本人の闘争が、北東アジア、南洋、南アメリカにおける日本の拡張のための課題をどのように設定し、農民移住をその後の数十年間における日本の入植植民地主義の最も望ましいモデルに変えたかを説明する。

1920年代半ばの一連の国内的・国際的変化の後、日本の移民主導の拡大は、第6章と第7章で検討するように、第二次世界大戦の終結まで続く最盛期を迎えた。この段階における日本のマルサス的拡大主義は、それまでの数十年間とは異なる二つの側面を持っていた。第一に、日本政府が中央と都道府県の両レベルで前例のない規模で移住の促進と管理に関与し、「移住国家」を生み出したことである。第二に、欧米帝国の仲間入りを目指していた日本の拡張主義者の大半は、1924年の移民法によってひどく幻滅した。彼らは、一方では共存共栄の原則を掲げ、他方では日本の農村から草の根の農民を移住させるという、英米の世界的覇権に挑戦する入植植民地主義の代替モデルに目を向けた。この新しいモデルは、まずブラジルで実施され、その後、1930年代から1940年代にかけて、満州やその他のアジア地域での日本の拡大に適用された。

第二次世界大戦末期の帝国の崩壊は、日本の植民地拡大に突然の終わりをもたらしたが、それまでの移住キャンペーンを担当した制度は、アメリカの占領下でもほぼそのまま残った。本書の最終章でもある第8章では、1950年代から1960年代にかけての日本のマルサス的拡大主義の予期せぬ復活を分析している。これはその歴史の最終段階でもあった。政策立案者や移民指導者の多くは、1945年以前に日本の膨張を主導し、それに参加してきた人々であり、帝国の旧植民地からの帰還者、および戦争によって生計を失ったその他の人々を、新しい国家の余剰人員とみなした。1945年以前の移民制度やネットワークを活用し、彼らはサンフランシスコ条約発効直後から南米への日本人移民を再開させることができた。1960年代には、急速な経済成長によって国内社会が日本人の労働力のほとんどを受け入れることができるようになったため、日本人の海外移住は急速に減少した。マルサス的膨張主義は結局、列島における物質的な根拠を失ったのである。

日本史における人口動態と膨張の関係、移民と定住植民地主義の関係の複雑さとダイナミクスを把握するためには、その始まりから話を始めなければならない。明治初期の北海道における日本の植民地拡大から、私たちの物語は始まるのである。