Zen Physics, The Science of Death,

the Logic of Reincarnation

Darling, David J

目次

- 第1部 あなたとその他の物語

- 第1章私たちの最も大きな恐怖

- 第2章 魂は死んだ、自己万歳

- 第3章 ヘッドとテイルズ

- 第4章 私を覚えているだろうか?

- 第5章 心変わり

- 第6章 意見の分かれるところ

- 第7章 誰かになること、他の誰かになること

- 第8章 再びのあなたへ

- 第2部:自己のフロンティアを超えて

- 第9章 科学と主観

- 第10章 意識の問題

- 第11章 東の世界

- 第12章 今と禅

- 第13章 超越

- 第14章 I, Universe

何か信じられないような謎があるのだと思う。人生とはどういうものなのだろう。まず「なるようになる」、そして最後に「なるようになる」私たちは、この素晴らしい豊かで鮮やかな意識体験の中で自分自身を発見し、それは人生を通して続いていくが、それは終わりなのだろうか?この現在の人生は、死によってすべて終わるのだろうか。それとも、発見されるべきさらなる意味があるという希望を持つことができるのだろうか。

~ カール・ポパー

人が死を恐れるのは、子供が暗闇に入るのを恐れるのと同じことで、子供のその自然な恐怖は、物語によって増大するように、他のものも同様である。

~ フランシス・ベーコン

人間は多くの現実に耐えることができない。

~ T. S. エリオット

はじめに

真理は死にゆく人の唇に宿る。

-マシュー・アーノルド

5分後かもしれないし、50年後かもしれないけれど、いつかは死ぬ。そこから逃れることはできない。その時、どうする?終わりなのだろうか?死は空虚であり、永遠に続く無なのか。それとも、これまでの肉体と頭脳を超えた、新しい存在の始まりなのか。これは、人間にとって究極の問いであり、自分の運命の問いである。しかし、ほとんどの人にとって、この問いはもどかしく、死によってしか解決できない不可解な問題に思えるはずだ。私たちは、自分の運命がどのようなものだろうかを理解しようと努力しても、一向に近づくことができないようだ。そのため、私たちはあらゆる方角を見渡し、指針を求めるが、何を信じるべきかは、誰に聞くかによって異なる。幼い頃、私たちは両親や教師、友人に「死んだらどうなるのか」と尋ねるが、ほとんどの場合、平凡な言葉や昔話、あるいは恥ずかしいためらいを聞かされるだけだ。その後、目が冴えなくなり、より現実的になった私たちは、ローマ法王以下、誰も私たちよりも死の問題をよく理解していないという不満な結論に達し、尋ねるのをあきらめるかもしれない。神父、物理学者、神秘主義者、脳生理学者、バーで隣に立っている人など、社会の最大のタブーの一つを破って死について自由に話すことを厭わない人なら、皆、何か価値あることを言うかもしれない。しかし、彼らの意見は、がっかりするほど多様である。

それでも私たちは考えずにはいられない: 私たちに魂はあるのだろうか?私たちには魂があるのだろうか。それとも、私たちは生物学的な機械に過ぎず、有機的な仕組みが壊れた瞬間に、意識は永遠に終わってしまうのだろうか。もし、この世に超自然的なものが存在しないとしたら、つまり、霊魂も天国も神も存在しないとしたら、墓の向こうでの生存の可能性もないのだろうか?

宇宙には未解決の深遠な謎が数多く存在するが、死の謎ほど私たちに深く密接に関わるものはないだろう。私たちの呼吸が最後かもしれないと思うと、不安になる。永遠の命?それとも、永遠に存在しないのか?

この20年ほどの間に、死後の世界の可能性に対する人々の関心が劇的に高まった。それは、19世紀末にスピリチュアリズムが大きな反響を呼び、来世への扉を開く可能性があるとして多くの人々が熱狂的に支持したのと同じようなものである。今日の興奮は主に、よく知られた臨死体験(NDEs)の数々から生じている。しかし、NDEsの現象の研究は、それがあるように魅力的で、私たちが死ぬときに何が起こるかの私たちの理解を深めるために使用することができる多くの現在の調査のラインの1つだけを表す。私は示すことを望むように、十分は死の反対側にあるterra incognita(暗黒街)の予備地図を始めるためにすでに知られている-世界(どんなにそれらが有効だろうかもしれない)を越えて信頼か旅行者の物語に基づく地図、しかし直接論理および科学帰納法でない。

科学には優れた実績がある。宇宙の起源、星の組成、原子の構造、生命の進化など、かつては私たちの手に負えないと思われていたさまざまな問題に、科学的根拠をもって挑むことができたのである。だから、死の問題が科学的に解決不可能であると、前もって考える理由はない。それどころか、死のプロセス、意味、結果について深く理解するための道筋を推論する希望を持って出発することができる。

同時に、このような問題に取り組む際には、重要な客観的要素と主観的要素の両方があることを認識する必要がある。そして実際、私たちが個人的なレベルで最も関心を持つのは、「死はどのように感じられるか」「死は自分にとってどのような意味を持つか」というような問いであろう。私たち一人ひとりの個人としての未来、そして死が私たちのアイデンティティ、私たちの存在そのものにもたらす脅威こそが、何よりも私たちを魅了するものなのである。なので、あまりに厳格な客観性や還元主義的な枠組みで死にアプローチするのは的外れだろう。物理学者のような分析ツールは必要である。私たちが少しでも進歩しようとするならば、合理性が優先されるはずだ。しかし、その合理性は、単に定量的なデータだけでなく、死の文脈に関連する状況に遭遇した人々が心から報告する感情や経験をも許容する、寛容で人間中心の展望によって和らげられたものでなければならない。このようなアプローチは、東洋の思想様式に特徴的である。だから、「禅物理学」なのである: 禅は主観的なもの、物理学は客観的なもの。しかし、この名称を選んだのにはもう一つ深い理由がある。それは、自己と意識の根本的な性質に関連していることが明らかになるだろう。死の間際に脳を失うことが意味するものを理解するためには、生前の全脳的なアプローチが必要だと私は考えている。

* * *

私が死の問題を真剣に考え始めた15年ほど前、私は魂や死後の世界といったものに対して確固たる信念を持っていなかった。強いて言えば、死は単に私たちの終わりを意味するものである可能性が高いと言ったかもしれない。しかし、このたびの発見には驚かされ、大きな影響を受けた。

この2つの結論は、どちらも驚くべきものであり、それを支える証拠の力がなければ、まったく信じられないようなものである。第一は、輪廻転生が論理的に不可避であるということである。死後の生命は必ず存在する。そして、現世で死ぬやいなや、別の人生で再び始めるという、意識の連続性が必要である。第二に、さらに重要な結論は、脳は意識を生じさせるどころか、実際には意識を制限しているということである。心とは、宇宙の基本的かつ普遍的な性質であることが明らかになる。

科学は、人間がより大きな世界で生き残るための最後の望みを打ち砕くものだと思われがちである。しかし、そうである必要はない。科学とは、単に「知識」という意味である。そして、私のように、論理と思考だけで、精神的な、あるいは少なくとも深い心理的な変化を達成できることに気づくかもしれない。科学は、神秘主義や宗教と同様に、未来への希望に満ちた道筋を示しているのである。

第1部 :「あなた」とその他の物語

私は死ぬことを恐れていない.ただ、そうなったときにそこにいたくないだけなんだ。

-ウディ・アレン

第1章 私たちの最も大きな恐怖

賢者は、死以外のことは考えない。

-スピノザ

すぐに、とてもすぐに、汝は灰になるか、骸骨になるか・・・。

-マルクス・アウレリウス

人生が充実しているとき、そして若いとき、私たちの周りには明るい世界が広がり、探求の余地がある。しかし、年齢を重ねるにつれて、この暗闇は大きくなっていく。しかし、年齢を重ねるにつれて、この斑点は大きくなっていく。私たちの人生が終わりに近づくにつれ、この暗闇の領域は、まるで禁断の洞窟の開口部のように、私たちの目の前の地面を埋め尽くしていく。この洞窟には、私たち以外にも、親族や友人を含む何十億人もの人が入っており、いわゆる臨死体験(NDE)や、あまり説得力がないが幽霊として、その敷居を越えて短い旅から戻ってきた人もいるとさえ言われている。しかし、私たちがNDEs、精神的な症状の物語、または様々な宗教の安心のアカウントから引き出すために選択することができるどんな慰めにもかかわらず、私たちのほとんどは、先に何があるとして、深く不確実で、恐れて残っている。死は生命の終わりで大きい質問マーク、私達が解決するために長いけれどもようでない謎である。しかし、死は私たちが遅かれ早かれ経験しなければならない出来事であり、移行であり、入り口なのである。この問いは、結局のところ、私たち一人ひとりにとっての答えとなる。

あなたの死が未来の事実となったのは、お父さんの精子とお母さんの卵子が結合した瞬間である。その瞬間、あなたの砂時計はひっくり返り、あなたの人生の砂が落ち始めた。今、あなたがどんなに心身ともに元気でいようと、最終的な結果は変わらない。薬や手術などで老化を食い止めようとしても、避けられないことを一時的に先延ばしにすることしかできないのである。あなたの身体は、徐々に衰え、最終的には破綻する運命にある。それから?

心臓の鼓動が止まると同時に、重力が働く。数分後には、血液が沈殿する体の最下部に赤紫色のシミができ始める。皮膚や筋肉がたるみ、体が冷えて、2~6時間で死後硬直が始まる。まぶたの硬直から始まり、硬直は全身におよび、1日から4日ほど続いた後、ようやく筋肉が緩む。

死後2~3日すると、下腹部の右側、盲腸(大腸のうち表面に近い部分)の上の皮膚が緑色に変色し、目に見える最初の腐敗の兆候となる。これは、腸から出る硫黄ガスが、腹壁の血管の中で血液から遊離したヘモグロビンと反応した結果である。最初の1週間が終わる頃には、体のほとんどが緑色を帯びてくるが、この緑色は次第に濃くなり、紫色に変化し、最後には黒色になる。皮膚には2〜3センチの血のような色の水疱ができ、少し触れただけでその表皮がはがれ落ちる。

2週目の終わりには、腹部が膨張する。肺は気道の細菌攻撃で破裂し、その結果、体内のガス圧が解放され、鼻と口から血の混じった液体が出るようになる。この驚くべき効果は、中世ヨーロッパで発掘を目撃した農民の間で、多くの吸血鬼伝説を生み出すのに貢献した。中世ヨーロッパの発掘現場に立ち会った農民たちの間で、吸血鬼の伝説が数多く生まれたのもこのためだ。目が膨らみ、舌が膨らんで口いっぱいに広がり、歯を越えて突出する。3~4週間後、髪や爪、歯が緩み、内臓が分解して液体になる。

棺桶を使わず、普通の土に6フィートの深さに埋められた未解剖の成人の遺体が、完全に骨格になるまでには、平均して10年から12年かかると言われている。この期間は、墓が浅い場合はウジやミミズが入りやすいため、数カ月から1年程度に大幅に短縮される。しかし、土壌の化学的性質や湿度など、周囲の環境が腐敗速度に大きな影響を与える。例えば、酸性水と酸素がほとんどない泥炭は、優れた防腐効果を発揮する。デンマークの泥炭地からは、過去2世紀で150体以上の5千年前の遺体が発見されている。また、1991年にオーストリアとイタリアの国境にあるオッツァルアルプスの氷河で発見された「氷人オッツィ」は、皮膚の刺青と青銅器時代の道具一式を持ち、5千年経っても驚くほど新鮮だった。

偶然の保存はともかく、古今東西の人々は、自分の死体の状態を良好に保つために、驚くほど長い時間をかけて努力を重ねてきた。有名なところでは、古代エジプト人が肉体の保存にこだわり、自分だけでなく、神聖視される多くの動物をミイラにしてしまったことがある。例えば、トゥナ・エル・ゲベルの地下迷宮には、ヒヒやトキのミイラが不気味に密集している。ナイル川や乾燥した砂漠の湖から発掘された脱水作用のある塩ナトロンを大量に使用し、少なくとも400万体のヒヒのミイラが精巧な防腐処理にかけられたというから驚きだ。

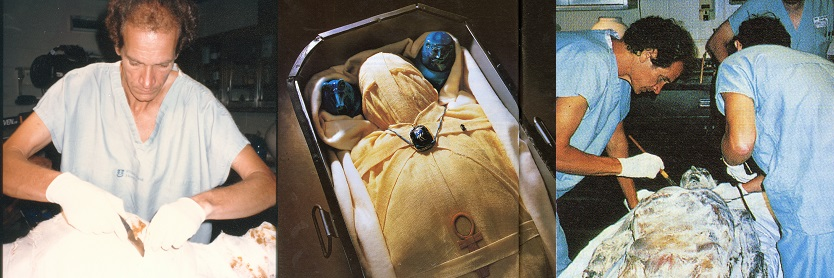

古いエジプトの方法で保存されたすべてのミイラは、非常に長い間死んでいる-1つの奇妙な例外を除いて。1995年、ロングアイランド大学のエジプト学者で哲学者のロバート・ブリアーが 2000年以上ぶりにこの伝統的な手法によるミイラ作りを完成させた。対象は76歳のアメリカ人で、自分の体を科学に捧げた。ブライヤーは、エジプトに渡り、ワディ・ナトルンの乾燥した海岸でナトロン(主に炭酸ナトリウムと重炭酸塩の混合物)を採取し、紀元前1千年頃の防腐用具のレプリカを使用するなど、昔ながらの方法を徹底して守り抜いた。ファラオ時代の墳墓の葬儀屋が行っていたように、ブリエは男性の脳を取り出した(エジプト人は、脳とその人の心や魂との間に関連性がないとして脳を捨てていた。エジプト人は脳を捨て、心や魂とは無関係だと考えていたのだ。私たちは、頭の中で思考が行われているように「感じる」ので、これは奇妙なことだと思う。私たちが長時間集中すると、頭痛がする。鼻の穴から臓器を取り出し、カノポス壺に一個一個収納し、数週間放置して完全に脱水させ、特殊な塩に包んで梱包する。足元は、青い手術用ブーツに包まれたままである。ブライヤーは、自分の研究は趣味が悪いという批判を退け、この実験によって、ミイラの保存状態の良さは、他のどんな要素よりもナトロンの作用によるものであることが間違いなく示されたと主張した。

ローマ人もまた、ある種の化学物質が乾燥や保存に役立つことを熟知していた。石灰やチョーク(いずれも乾燥剤)、石膏(天然の殺菌剤)を棺の中の遺体の周りに詰めた、いわゆる石膏埋葬がイギリスや北アフリカのローマ墓地で発見されている。

さらに最近では、ヴィクトリア朝の富裕層が、死体の処理に大変な苦労をした。地下墓地やカタコンベに埋葬することが流行したのは、裕福な人々が家宝の保管庫のような仰々しい豪華さを通して、自分の社会的地位を示すことができたからだけではない。安全な埋葬場所を確保しようとする、より不吉な理由もあった。鍵のかかった扉は、遺体を盗んで違法な医療解剖をしたり、最悪の場合、入れ歯を作るために歯をこじ開けたりする犯人を阻止することができた。また、ヴィクトリア朝では、生き埋めになることを強く恐れていた。狭い棺桶の中で土砂に埋もれるよりも、逃げ場のある部屋で生き返った方が良いと考えたからだ。

18世紀後半に約5日だったイギリスでの死後埋葬までの平均期間が、19世紀初頭には8日にまで延びたのは、決して偶然ではない。その目的は、明らかに腐敗の兆候が現れるまでに十分な時間をかけることで、親族に愛する人が本当に死んだのだと安心させるとともに、遺体を泥棒に狙われにくくすることにあった。

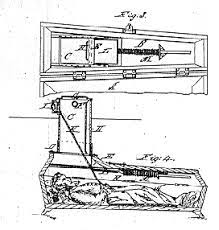

この時代の人々は、遺体の処理に関する奇妙な要望を遺言書に書き記すことが多かった。例えば、死体に鐘をつけること、埋葬する前にカミソリで足の肉を切り、絶対に生きていないことを確認すること、などである。そして帝政ロシアでは、早すぎる埋葬に対抗するために、おそらく最も素晴らしい風変わりな予防措置が考案された。1897年、ある少女の葬儀の最中に驚くべき復活を遂げたのを目撃した皇帝の侍従カルニチェ・カルニツキ伯爵は、「生命信号棺」の特許を取得した。この棺桶は、胸が少し動いただけでバネが働き、バネとチューブでつながった表面の箱が開き、棺桶の中に光と空気が入る仕組みになっている。また、このゼンマイによって、表面にある旗、30分間鳴り続ける鐘、日没後に点灯するランプが開放されるように設計されていた。しかし、伯爵の独創的な発明が図面から抜け出したかどうかは、歴史に残されていない。

埋葬するかしないかは、純粋に美的な理由で選択されるかもしれない。自分の体が自然に還るというのは、壮大なリサイクルの一環であると考え、多少なりとも安らぎを感じるかもしれない。また、虫やバクテリアに食われることを考えると、あまりに不愉快なので、あまり有機的ではない処分方法を選ぶかもしれない。しかし、宗教的な理由で死後の埋葬を重要視する人もいる。キリスト教の教義では、最後の審判の日に死者の復活があるとされている。聖書には、墓が開かれ、聖人と罪人が神の子の前に立ち、裁きを受けると書かれている。文字通りに解釈すれば、私たちは、かつての自分の姿をできるだけ残して、せめて復活のための何かを残そうと最善を尽くさなければならない、ということになるのかもしれない。しかし、正直なところ、これは現実的な目標とは言い難い。私たちの遺体は、どのような方法で埋葬されたとしても、地球の未来にある何百万年という時間を生き抜くことはできない。

埋葬とは対照的に、現在最も一般的な埋葬方法である火葬は、圧倒的なスピードで遺体を消滅させる。華氏1100度から1750度のガス火で、1時間足らずで遺体はわずか数キロの白い灰となり、気の向くままに保管したり散布したりすることができる。

あるいは、体の臓器を遺贈して、生きている人の体内で肥料以外の役割を果たすようにすることもできる。また、英国の遺伝学者で作家のJ.B.S.ハルデインが、移植前の時代に選択した方法もある:

実際、ある著名な解剖学者が、私が生き残ることができたら、私の頭を解剖することをすでに約束されている。生きている間、私は仲間の役に立つことを願っているし、死後もそうであってはならない理由はない。しかし、もし葬儀がスコットランドと同じようにイングランドの生者に喜びを与えるものであれば、私は考えを改めるかもしれない。

悲劇と暗黒の喜劇は、しばしば死の伴侶となるようだ。私たちは、自分のことを真剣に考え、パブリック・イメージに力を注ぎ、安全で快適なニッチを築くために懸命に働いている。現代生活の虚飾はすべて取り払われ、私たちは乾燥し、解剖され、腐敗してしまうのである。

そうだろうか?私たちの有機的な形態は、明らかに破滅的である。しかし、私たちは生きている身体や脳以上の存在なのだろうか。私たちの一部、つまり内なる本質、魂や精神は、肉体の溶解を免れるのだろうか?

ハルデインは、検察側の立場に立って、こう主張した:

解剖に立ち会ったり、近親者が解剖を禁じたら悩んだりすることができるのだろうか。私の死後、私の身体、他の人々の私に対する記憶、そして私の人生の結果以外に、私の何かが生き残るのだろうか?確かにその可能性は否定できないが、私の人生において、私個人の生存が可能であると思われたことは一度もない。

多くの人が死ぬように私も死ぬとすれば、次第に知的能力を失い、感覚は衰え、意識不明になるであろう。そして、突然、地獄や天国、煉獄などで鮮明な意識に目覚めることを信じろというのである。

私は、頭を打ったり、発熱や麻酔薬、酸素不足などで意識を失ったことがある。

しかし、私は、脳がなくても私の心は継続し、奇跡的に新しい脳が提供されると信じるよう求められている。

科学者にも一般人にも広く浸透している唯物論的な死生観は、一見すると絶望的なまでに暗いものである。「私たち」、つまり私たちの心は、生きている脳が成長したものに過ぎず、神経を支える構造が崩壊した瞬間に、必然的に私たちは死滅しなければならない。この観点からすると、死とは、意識と感情の完全かつ永続的な停止、つまり個人の終焉に相当する。私たちの多くが、仕事や財産を失うことを想像すると、どれほど不安になるかを考えると、ますます世俗化した社会で、死の恐怖、つまり自分自身を含むすべてを失うことへの恐怖が、これほど深く、広く浸透していることは、驚くにはあたらない。しかし、私たちはいったい何を恐れているのだろうか。

エピクロスは『メノケウスへの手紙』の中で、意識の終わりを恐れることの不合理さを指摘している:

死は私たちにとって何でもないという信念に慣れることだ。すべての善と悪は感覚に由来するが、死は感覚を奪うことである。それゆえ、死は私たちにとって何でもないという正しい理解が、人生の死すべきものを楽しいものにするのであって、不死への渇望がなくなるからではない。生きないことが恐ろしいことではないことを真に理解した人間にとって、人生に恐ろしいことは何もないのだから。

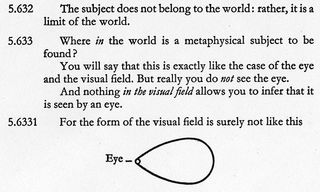

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインもこの考えに共鳴している:

「私たちは死を経験しない。私たちの視野に限界がないのと同じように、私たちの人生にも終わりはない」

と彼は主張している。数学に例えると、漸近曲線が直線に近づいていくが、実際には直線に接することはないように、私たちは生涯を通じて死に近づいていくが、経験上、実際に死に至ることはない(死が個人の意識の終わりを意味するのであれば)、ということである。

皮肉なことに、私たちが最も恐れがちな可能性のひとつである、死が忘却への片道旅行であるということは、私たちがまったく恐れる必要のないものであることがわかる。ソクラテスは、それを楽しみにすることを勧めている。彼は『弁明』の中でこう説明した:

死は 2 つのもののいずれかである。消滅であり、死者には何の意識もない、または…それは本当に変化である。- 魂のこの場所から別の場所への移動。もし意識がなく、ただ夢のない眠りがあるだけなら、死は驚異的な収穫に違いない…なぜなら、時間のすべてが…一夜と見なすことができるからだ。

これよりさらにドラマチックに表現することができる。もし死があなたの意識の永久的な終わりを意味するならば、あなたが死ぬとき、あなたから見れば、宇宙の全未来(数百億年以上にわたる)は、ソクラテスが述べたように一晩どころか、ほんの一瞬に縮小されるに違いない。仮に宇宙が膨張と収縮のサイクルを繰り返すとしても、あなたの知る限り、そのサイクルはすべてゼロ時間で行われることになる。このような経験のない状態において、どのような恐怖の根拠が考えられるだろうか。私たちは、ある思考と次の思考の間のギャップを恐れているのと同じかもしれない。

マルクス・アウレリウスは、死後の期間は生まれる前の期間と同じであると指摘した。生まれる前の何十億年もの間、不安や恐怖に苛まれることなく過ごせたのは、何も意識する「あなた」がいなかったからだ。今振り返ると、かつて意識のない時代があったことは、恐ろしいこととは思えない。では、なぜ死んだらその存在しない無意識の状態に戻ることを心配する必要があるのだろうか。

純粋に学問的なレベルでは、これらの議論に従うことができ、その論理を評価することができる。しかし、私たちの多くは、このような主張が空虚であると感じている。私たちが一人で末期の暗闇に飛び込むことに抱く直感的な恐怖を払拭することはできない。死への恐怖、死後恐怖、私たちすべてを襲うために待ち受ける究極の深淵の恐怖は、単なるレトリックで軽減できるほど、私たちの本質に深く刻み込まれているのである。その起源は、地球の夜明けにまでさかのぼる。

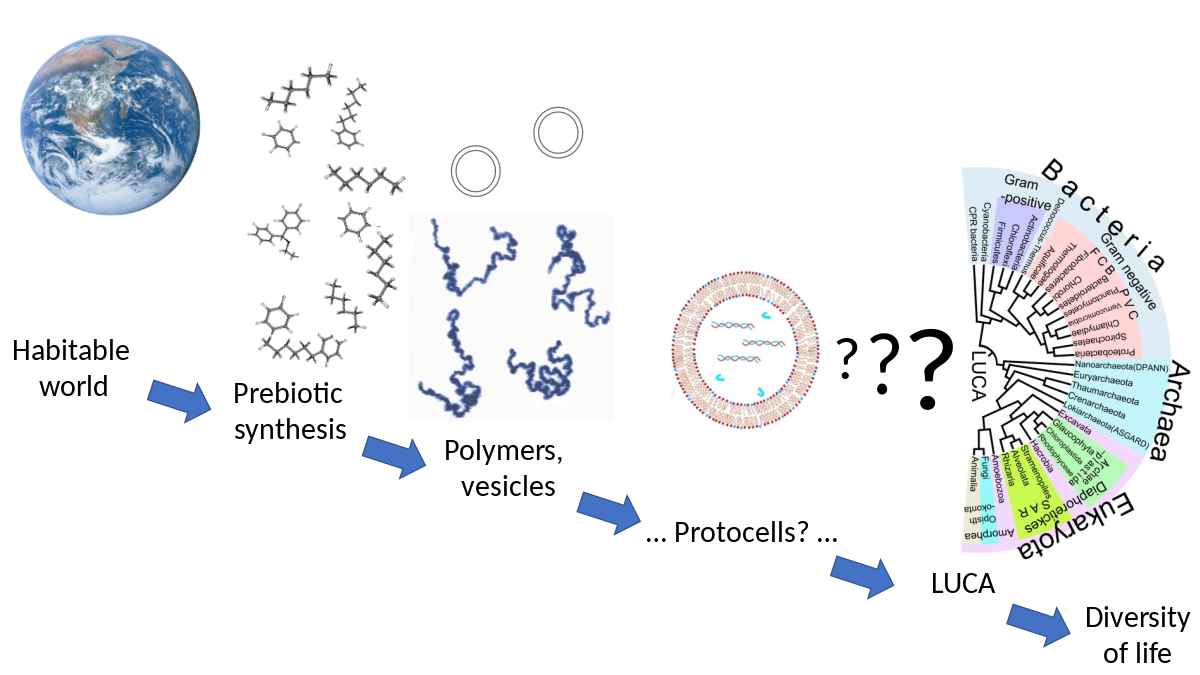

少なくとも地球上では、生命は、原始的な地球の海の中で、複雑な分子が偶然に集まったことから始まった。あるシナリオでは、太陽からの高エネルギー放射線と強力な落雷によって活性化された豊富な化学的ブロスが、自己のコピーを作ることができる最初の分子、今日のDNAの前身を生み出したとされている。これには何の不思議もない。どんな物でも、特に分子のような「粘着性のある」物でも、長い間ランダムにかき混ぜると、考え得る限りの組み合わせが生まれる。何百万年も何千万年もかけて、エネルギー的に有利な条件下で、単純な原子や分子の単位が互いにぶつかり合い、あらゆる種類の異なる方法で結合したに違いない。しかし、そのような複雑な組み合わせのほとんどは不安定であったはずだ。仮に、通常の状態では安定していたとしても、他の粒子や紫外線と激しく衝突すれば、バラバラになってしまう。しかし、ある時、ある分子単位が組み合わさって超分子ができ、それが偶然にも、自分自身の正確なコピーを作るためのテンプレートとドッキングステーションとして機能するようになった。そして、その超分子は、若い地球の水域に急速に広がっていった。もしかしたら、このような自己複製物質にはいくつかの変種があり、資源を奪い合っていたかもしれない。当時はまだ思考の素地がなかったから、競争という発想はなかった。しかし、自己複製する分子が偶然に出現したことで、私たちは未来の視点から、生命の最初の蠢き、潜在的に敵対する世界で生き残るための闘いの始まり、そして自己の起源を見出すことができる。

自然界には、生命と非生命の間に境界線はない。何をもって生命と呼ぶかは、私たち自身の問題である。複雑な自己複製をする分子は生きているのか?もし、その分子が自然淘汰によって、一種の保護皮膚を獲得したとしたらどうだろう。生命が非生命から発展してきたと言えるかどうかは、人間の問題であり、ラベルの問題なので、解釈や議論の余地がある。

実際には、自己複製する物質が、盲目的な自然競争の過程で、より効果的に生き残り、より精巧になり、より高性能になっただけだ。いわば、自分の青写真を内面化したようなもので、ランダムに突然変異を起こすようになったのだ。太陽からの光や宇宙線が当たると、自己複製体の内部コードが細かく変更される危険性がある。もしそうなれば、次の世代では、わずかに異なる設計で作られた個体が生まれることになる(ただし、その変更が組立機構を完全に損なっていないことが条件)。通常、このような変異体は、子孫を残すのに十分な期間、親よりも効率的でないことが判明する。しかし、ごくまれに、親や仲間よりも優れた能力を持つ変異体が生まれることがある。例えば、自分のコピーをより速く作ることができたり、競争相手からの攻撃に強くなったりするのだ。

つまり、原始的でありながら着実に進化を遂げてきたさまざまな生命体が、はるか昔の地球上に出現したことを理解する上で、何の問題もない。しかし、どの生命体も、生化学物質の束を膜の袋に包んだだけの存在ではない。しかし、その姿と活動には、宇宙における新たな「質」の誕生が感じられる。この古代のゼラチン状の物質の塊は、自己利益と目的の始まりを示していた。彼らは、自分たちと外界との間に、明確で持続可能な境界線を確立していた。そして、人類の知性と内省の高さは、約40億年先の話だが、最も初歩的な生命体でさえ、何が自分たちの体質の一部で何がそうでないかという情報をある程度は持っていた。少なくとも化学的には自意識があったのだ。こうして、二元論の基礎が築かれたのである。

私たちの偏った見方では、進化における最も重要な進歩は、より大きく、より精巧な脳と神経系を発達させるという、大脳の発達への動きである。外界を精巧に表現する能力を自分の中に保持する能力は、私たちにとって高く評価されるものである。しかし、私たちが最も高く評価するのは、私たち自身であり、私たちのコントロールが可能な世界の中で、自由意志を持った存在として自分自身を意識する能力を、私たちだけが持っていると思われるからだ。

自然淘汰は、進歩のベクトルを示さない。より大きく、より優れた脳を作るというマスタープランは存在しなかった。しかし、今にして思えば、生命が確立されれば、自己認識を高める方向に発展するのは、ほとんど必然だったように思う。自分自身を認識するということは、自分がどこで終わり、他の宇宙がどこで始まるかを効果的に知ることであり、どの戦線で戦うべきかを的確に知ることである。そして、野生の個体であることは戦いであり、生き続けるための絶望的な闘いである。様々な出来事があなたを破壊する可能性がある。恐ろしい数の肉食動物が、あなたを次の食事にしようと狙っている。また、周囲の状況を十分に把握していなければ、不運な事故の犠牲になってしまうかもしれない。あるいは、単に食べるものがないだけかもしれない。そして、誰もあなたを助けようとはしない。それどころか、同じように決意を固めた敵が、あなたの弱さの兆候を最大限に利用するだろう。このような危険な状況下では、自分の身を守る感覚やスキルが強ければ強いほど有利になる。個人であり続けるためには、妥協のない利己主義が必要なのである。

人間はどうしてこんなに残酷で冷酷なのか、どうして平気で地球を荒らすことができるのか、どうして他の種を絶滅させ、驚くほどの数の人間を殺すことができるのか、私たちは時々疑問に思う。しかし、そのような行為は、40億年もの間、実践してきたのだから、決して難しいことではない。どんな犠牲を払っても生き続けることは、私たちの本性である。それは、私たちの遺伝子の最重要指令なのである。

私たちは、生き残るために執拗に駆り立てられるのだ。そのために、私たちは宇宙で最も優れた生存器官、人間の脳を備えている。脳の力は、自分自身のアイデンティティ、つまり自分自身のユニークな自我を鮮明に構築し、維持することができるほどだ。しかし、その一方で、未来に思いを馳せ、自らの必然的な破滅を予感することもできる。

ここに、私たちの最大の恐怖の源泉がある。私たちは、脳も身体もいずれは壊れることをよく知っている。しかし、私たちは生き続けたいという衝動に駆られ、この運命的な容器と結びついている自分も、同様に突然の終焉を迎えるかもしれないという考えに至らない。世界と他の自己は、私たちの個人的な死を乗り越えていく。しかし、あなたと私という特殊な自己が、少なくとも認識できる形で、無期限に継続できないのであれば、それは小さな慰めに過ぎないように思える。

おそらく、私たちの種族がこのような不確実な段階を経ることは、起こるべくして起こったのだろう。もしかしたら、自我を持つようになった宇宙のすべての生き物は、生存できないことを疑いなく知っている自意識の強い生存機械という、壊滅的な矛盾を抱えたまま、長い期間を過ごすことになるのかもしれない。しかし、私たちの知性は強大であり、宇宙の起源と本質に関する予想外の深い真理を明らかにすることができる。そして、人間の自己と死という個人的な謎を解き明かすこともできないとは、先験的な根拠はない。私たちにとって、これらの問題が重要であることを考えると、このような調査に着手する時期が来ていることは間違いない。そして、私たちが広い視野で科学的なアプローチを取る用意があるならば、何千年も疑われ続けてきた私たちが、自分とは誰か、死んだらどうなるかという問題に真の光を当てることを期待できるだろう。

第2章 魂は死んだ、自己万歳

そして、私たちは、そもそも誰なのか?

-プロティヌス

歴史上、人々は死という脅威に対して、不滅の人間の精神や魂の存在を信じていた。この魂は、その人の大切なものをすべて包み込んでいるとされ、一般的には、生前、身体と脳の制御を行うパイロットのようなものだと考えられている。死後、肉体が破滅に向かうとき、幽霊のようなパイロットは間一髪で脱出し(あるいは神の介入で救出され)、来世で生き続ける。という希望がある。それは、魅力的で心地よい考えである。そして、私たちの多くは、自分や愛する人の人生に意味を持たせるために、このような考え方を必要としていることは間違いない。

例えば、17世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトのような理論が科学的に証明されれば、非常に心強いことだろう。デカルトは、肉体と魂が別々に存在することを強く信じていた。松果体という神経構造は、大脳の中心に位置し、大脳半球に重複して存在しない唯一の部位であることから、デカルトは魂の座を松果体と特定したのである。デカルトは、この小さな松果体を、物質的な脳と非物質的な魂(デカルトはこれを心や自我とみなした)との出会いの場、つまりインターフェイスとして捉えた。

一見すると、松果体の選択には異論があるにせよ、十分に合理的な推測に思える。しかし、脳と魂が相互作用する正確な手段に注目した途端、魂の座仮説には問題が生じる。脳は明らかに普通の物質でできているが、魂は全く別のもの、つまりデカルトの言うところの「マインド・スタッフ」(res cogitans)でできていると推定される。それは、デカルトのいう「心的なもの」(res cogitans)であり、魂は、光子(光量子)やニュートリノ(吸収されずに地球を通過できる)のようなとらえどころのないものではなく、実際には物理的でないものと考えられている。魂は、その概念そのものが、通常の物理学のスキームから外れているのである。そのため、魂が脳を含む物質的なものに影響を与えたり、影響を受けたりする可能性があるのか、最初から理解できないのである。

また、魂が検出器や測定器に痕跡を残すことも期待できないが、この点は一部の研究者の妨げにはなっていない。過去100年ほどの間に、死の直前と直後に体重を測定して、魂の出発を明らかにしようとする試みが散見されたが、結果は否定的であった。また、生物を取り囲む不思議な電場や、キルリアン写真によって可視化される電場も、霊的な生命力を示す証拠として、納得のいくものではなかったが、提唱されたことがある。また、最近では、アメリカの神経学者リチャード・レスタックが、脳の奥深くに潜む魂を探すために、高度なスキャン法を用いているが、効果はない。つまり、一般的に考えられている魂は、科学的に解明されるような現象ではない。また、魂は非物理的または超自然的なものであり、他方で、魂は物理的な影響を及ぼすことができると主張することには、いかなる論理性もない。妖精や火を吹くドラゴンの存在を否定することができるのと同じように、科学は魂の存在を否定することができない。私たちが知っていることの間のギャップは、常に人々が選んだ夢想で埋めることができる。しかし、死に関する合理的な探求は、手近な証拠から始めなければならない。

また、魂について信じたいと思う明確で強力な動機があるのに、結論を急ぐ前に慎重になる必要がある。(幽霊、テレパシー、UFOなど、「高次の」真実を求める私たちの欲求に訴える他の限界現象についても、同じことが言えるだろう) 潜在的に、魂は命綱であり、死の恐怖を回避する方法である。もし、私たちが脳を持っていると知っているのと同じように、私たちの一部には死ぬことができない部分があると知っていたら、心理的にどんな違いが生まれるか想像してみてほしい。私たちは、魂の仮説が正しいという既得権益を持っている。そして、この事実だけで、(他の要素がどうであれ)魂と死後の世界に対する世界的、文化的、長期的な信仰を説明するのに十分である。

生気のない死体と、生きている、呼吸している、知覚のある人間との間には、明らかに何か大きな違いがある。しかし、何が違うのだろうか。生きている間、私たちには、単なる生物学的な機械の働きを超えた側面があるのだろうか。それとも、化学物質や細胞の一時的な集合体に過ぎないのだろうか。

私たちは、自分の身体や脳を超えた何か、つまり、有機的な殻の中に宿る知的生命体のような存在だろうかのように感じる傾向が強くある。そのため、デカルトのような二元論者が提唱する、「心は脳の機能の延長線上にあるのではなく、もっと深いところにある」という考え方に簡単に乗ってしまうのだ。二元論者の構想では、私たちはそれぞれ、物質的な脳に宿る「デカルト的自我」を持っている、あるいは持っていることになる。そして、心は生きている脳とは別物であるとするこの立場から、心は体外離脱した魂として完全に独立した存在であると主張するのは、(必然的なことではないが)短いステップである。

二元論はシンプルで、信じるに値するものである。しかし、子供の視点から見れば、イースター・バニーも同じだ。やがて私たちは、イースターに溢れるほどの卵が隠されている理由を説明するのに、非常に大きく、恩義に厚いウサギが不可欠ではないことを(しばしば後悔しながら)理解するようになる。同様に、ほとんどの神経学者は、自己の存在を説明するために、デカルト的な自我や自己は必要ないという結論に達している。

科学界では、「私たち」(自己)は脳の働きによる結果に過ぎないというのが、早くも全会一致に近いコンセンサスとなっている。現代的な見方では、私たちは、既知の宇宙で最も集中的に組織化された分子活動の、単なる現象、あるいはより好意的に言えば、集大成に過ぎない。そして、このトリックがどのように実行されるのか、まだ正確にはわかっていないのは事実だが(脳科学ではまだフロンティアの時代)、大脳皮質の回路を解明している研究者たちが、錯覚の隠れた小道具を明らかにするのは時間の問題であると広く信じられている。しかし、状況は残酷なまでに唯物論的である。神経細胞の化学的、電気的活動の驚くほど複雑なパターン以上のものが、自分自身や自分であるという感覚にあることを示唆する、信頼できる証拠は少しもないのである。魂も、幽体離脱も、機械の中の幽霊も、脳が破滅したときに都合よく救済してくれる実体のない知性もない。もし科学が正しければ、あなたも私も脳の一過性の精神状態に過ぎない。

* * *

私たちは、自分自身を明確な人間、ユニークな個人であると考える。しかし、生まれながらにして、遺伝子の制約の中で、私たちは誰にでもなることができる。子宮の外で生まれてから1,2年の間、私たちの脳は最も柔軟で、感受性が高く、受容的な状態にある。神経レベルでは、私たちは皆、一人一人が必要とするよりも多くの細胞間リンクを含む、大量に配線された脳を持って生まれてくるという事実で明らかだ。1979年、シカゴのプリツカー医科大学の小児神経学者ピーター・ハッテンローチャーが、人間の神経シナプス(脳細胞のつながり)を初めて電子顕微鏡で徹底的に研究した結果、このような驚くべきことが判明した。ハッテンローカーは、前頭皮質の組織を染色して調べた結果、幼児の脳には、成人の脳よりも平均して約50パーセント多いシナプス結合があることを発見した。しかし、未熟なシナプスは形が異なり、その定義もはるかに不十分であることがわかった。まるで、人類が何百万年もかけて獲得した潜在能力を、生まれた瞬間に幅広く利用できるようになったかのようだ。

生後12カ月間は、摂取エネルギーの60パーセントが脳の発達に使われる。この重要な時期に、神経細胞間の膨大な数の結合が失われる(使用されない)一方で、他の結合が強化され、発達する(繰り返し使用される)。脳は、非常に敏感で情報を吸収しやすいが、それ以外は役に立たない肉の塊から、世界に関する特定の記憶と信念をコード化する高度にパターン化されたインフラを急速に獲得する。それぞれの脳は、誰にでもなれる可能性を失うが、その代わりに、自分自身を特定の誰かであると思い込むことができるという、より便利な能力を手に入れる。

このような変化は、少なくとも一般論として、どのように、なぜ起こるのかが分かっていなければ、ほとんど魔法のように思えるかもしれない。ただ受動的に、素朴に環境を体験し、すべてを映し出しながら何も解釈しない、にやけた仏陀のような脳は、すぐに他人の胃袋の中でジューシーな塊になってしまうだろう。そして、その遺伝子を受け継ぐ前に、至福の無知のうちに死んでしまうのである。そうして将来、ニヤニヤ仏陀は減るが、仏陀を食べない仏陀食いはたくさん増える。

本物の人間の脳は、最初は仏陀のようにすべてを受け入れる。しかし、40億年にわたる超実利的な「生きるか死ぬか」の進化により、あらかじめプログラムされた遺伝子の制御のもと、すぐにタフで実用的なサバイバルマシンに変身することができるようになった。搭載された遺伝子の指令は、完全で無差別な素朴さのあるガス状の状態から、生きていくために必要な知恵と街での経験を備えた効果的な自己中心性の鋭い結晶状態へと凝縮される過程を速やかに導く。

しかし、残念ながら、この重要な発達の期間中、私たちは全く、哀れなほど無力である。だからこそ、人間(および他の頭脳明晰な動物)には、長く、保護し、育てる環境が不可欠なのである。アメーバやアリ、ワニのような単純な生き物は、自己の境界を「知っている」状態でこの世に生を受け、その知識は純粋に馬鹿な反射神経と本能に基づいているとはいえ、これまで知ることのできなかった多くのことを知ることができる。しかし、私たちの自己認識はもっと精巧なものである。ホモ・ニッチで生き残るためには、自己を世界のエージェントとして、計画し、予測し、代替的な行動方針を決定する力を持つ個人として経験できることが必要である。このような知識は、既知の宇宙で最も冷酷な生存機械として熟練している他の人たち、つまり男性と女性を見て学ぶことで、個々の経験を通じてのみ得ることができる。

自己イメージの形成に重要な役割を果たすのは、脳が周囲の人たちのゲームルールを把握することである。乳幼児期から児童期、青年期にかけて、脳は自分が接する一般的な態度や信念を中心に組織化される。しかし、それは一般的な社会文化的信念体系を構築するだけではない。脳は、自分の性格、知性、地位、外見、性役割、能力などについて、他者から受けた数多くの、しばしば非常に微妙な印象を統合して、信念体系を個人化する。親や兄弟、友人など、子ども時代に最も影響を受けた人々から受けたこれらの印象が、絶対的な意味で「正しい」か「間違っている」かは問題ではない。なぜなら、脳が認識し、アクセスできる唯一の権威からもたらされたものだからだ。そして、そのような個人的な情報を吸収し、同化することで、脳の世界観の個人的な次元が形成され始める。その結果、脳は自分自身が特定の世界の中にいると考えるだけでなく、その世界の中の特定の誰かであると考えるようになる。つまり、人であり、自分自身の力を持つエージェントであり、良いことも悪いことも、望ましいことも望ましくないことも、他のすべての人と区別することができる資質を持っているのである。

信念体系の初歩が出来上がったことで、脳は、目に入るすべてのものを、この常設の常識のカテキズムの観点から解釈し評価するようになる。あらゆる感覚や知覚、事件や出来事、他人の言葉やしぐさ、行動も、脳が世界や自分自身をどのように理解しているかという文脈の中で解釈される。こうして、脳は着実に独断と偏見に満ちた思考をするようになる。脳は、獲得した世界観に合致し、それを支持するような経験を持ち続ける、つまり記憶する傾向があり、同時に、自分の信念体系にそぐわないようなものは拒絶、否定する傾向がある。そうして、新たに生まれた信念体系がさらに強化され、検証されるのである。こうして脳は、致命的なカオスと不可解な変化に満ちた大海原の中に、安定した島、予測可能な岩を自ら築き上げるのである。

私たちは、遺伝子、文化、社会、特殊な生い立ちから生まれた発明品だが、不思議なことに、私たちは自分がまったく作り出された存在であることを意識していない。私たちは、他の場所や時代の他の人々が、自分とは異なる見解を持っていることを認識している。しかし、私たちは、私たち自身が、押し付けられたパラダイムにどの程度巻き込まれ、拘束され、形成されているかを、非常に過小評価しがちである。私たちは、幼少期から洗脳を受け、そのルールや理論が脳に刻み込まれるように浸透している。特に、最も身近な存在である保護者が私たちを形成する力は絶大である。親や保護者は、幼児期の私たちが発する音や行動のうち、自分が望む人間像に近づくために最も望ましいと思われるものを、承認を持って私たちに映し出す(かつて自分も同じように形成されていたように)。その結果、私たちは、神聖な遺物のように持ち歩いている世界や自分自身に関する信念が、暫定的なものであり、完全に間違っている可能性があることを認識できないでいる。それどころか、その信念が真実であると信じきって人生を歩むことになる。なぜなら、これらの概念は文字通り自分自身の一部であり、私たちはその体現者だからだ。

幼少期の環境と対人関係によって、私たちの脳の神経回路は正確に決定され、その回路が私たちを決定する。現実の特定のモデルをコード化した脳は、「私たち」が気づかないうちに、五感を通して入ってくるすべての視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚にスピンを与えているのである。実は、この条件付けは、脳が意識的に活動する前から始まっているのである。進化は、私たちが周囲のあらゆる些細なことを意識し、それによって絶望的に過負荷になり、気が散ってしまうのを防ぐために、さまざまな感覚抑制システムを備えているのである。つまり、大統領が最も重要で関連性の高い書類以外はすべて手下で処理するように、脳は、感覚入力の大部分を低レベルで除外することで、最も必要なところに注意力や実行力を配備することができる。

例えば、人間の視覚は、信号や知覚が大脳皮質の高次中枢に到達する前に、高度にフィルターにかけられ、選別され、操作される能動的なプロセスである。私たちは、網膜に映った映像を直接、すぐに認識しているように感じるかもしれないが、それは間違いである。私たちの目からのデータのほとんどは、独立した特殊なサブシステムを通じて、無意識のうちに処理されている。そして、不思議なことに、私たちの脳の視覚サブシステムの中には、「私たち」が見ることのできない出力がある。それらは、脳の機能、さらには世界の認識にも寄与しているのだが、いくら内観しても、そのサブシステムそのものを意識することはできない。このことを最も顕著に示しているのが、「盲視」という奇妙な神経学的症状である。視覚野に何らかの損傷を受けると、人は視野の半分が見えなくなることがある。しかし、その半分が見えないと言いながら、その半分から情報を吸収しているように見えることがある。例えば、スクリーンに映し出された光のスポットを指差すように指示されると、「全く見えない」「位置を推測しているだけ」と答える。しかし、偶然の産物とは思えないほど、正しく指さすことができる。このほかにも、私たちの目や脳が認識していることの多くは、私たちの意識から遠ざかっていることが、長年にわたる多くの調査によって明らかになっている。

もし、すべての感覚情報が意識の奥底に入り込んでいたら、私たちの祖先は生き残ることは不可能だっただろう。そのため、私たちはさまざまな手段で、神経細胞の外でも内でも絶え間なく続く流動的な騒動や、自分も世界も一瞬たりとも同じではないという事実から遮断される。統合が完了し、流動が平滑化され安定に変わったとき、初めて私たちの意識に最終的な一貫したイメージが現れるのである。

人間はみな、同じような生物学的、遺伝的条件付けを受けている。ピグミーの目はパリジェンヌの目と同じように働き、神経学者は日本人の脳とスコットランド人の脳を区別するのに苦労する。しかし、異なる社会や文化が自己の発達に与える影響は、もっと多様である。私たちはこの影響を過小評価しがちで、現代の西洋人のように、人々は常に自分の個性と死を明確に意識していたと思いがちである。しかし、死の歴史、そして過去の人々が死とどのように向き合ってきたかを見てみると、この数百年の間にも自己認識が進化してきた可能性を示すヒントがある。しかし、比較的最近の私たちの祖先が、自分自身をユニークな個人として認識していなかったというわけではなく、人間が常にある程度の自意識を有していなかったと考えるのは、極端に過激である。(ジュリアン・ジェインズは、『二眼レフにおける意識の起源』という本の中で、まさにそのような見解を示している。アメリカの心理学者であるジェインズは、人間の自己認識はここ2,000年以内に生まれたと示唆している)。しかし、特に近世には、自己をより強く意識する傾向があったように思われる。

中世ヨーロッパでは、社会は厳格に構成されていた。血筋、性別、社会階級に基づいた物事の仕組みの中で、誰もが自分の居場所を知っていた。農民であれ、封建領主であれ、生まれながらの権利から逃れられる可能性はほとんどなく、社会的な移動の余地はなかった。この時代の精神性を理解するためには、現代のように個人を重視する考え方が普遍的でないことを認識する必要がある。中世の考え方がこのような強調を欠いていたのは、ローマ教会の包括的な影響力が大きかったからだ。中世のカトリシズムの信仰は絶対的なものだった。しかし、この信仰で重要なのは、個人の役割ではなく、聖なる法と救いの広い宇宙的な広がりであった。このような全体主義的な宗教的信念の前では、個人の個性、個人の違いや意見は無関係であり、望ましくないと考えられていた。そして、このような個人の軽視は、中世に自伝や伝記がほとんどなく、不正確でステレオタイプな聖人の生涯しか書かれなかったという事実にも反映されている。これらの著作では、人物の心理は全く登場せず、伝わってくるのは、キリスト教の理想像に近似した、原型的な奇跡の物語で恥ずかしげもなく飾られた、段ボールの切り絵のような男性や女性の姿だけだ。

しかし、中世の終わりには、変化が見られるようになった。それは、プロテスタント、特にその最も極端な形であるピューリタニズムの台頭である。ジョン・カルヴァンは、「選民」と呼ばれる一部の人々は天国に行くことが決まっているが、ほとんどの人々は地獄で永遠に過ごす運命にある、と説いた。この考え方は、今でこそ不条理で知的好奇心をそそるものだが、当時は個人を浮き彫りにし、一人の人間と他の人間を区別する効果があった。また、一般に、あらゆる種類のプロテスタントは、宗教の私的な性質を主張した。カトリック教徒は、一人で神と向き合う必要はなく、また期待もされていなかった。司祭、修道女、聖人、聖母マリア、その他あらゆる儀式が大衆のために執り行われ、大衆は自分自身で難しく深く考える必要がなく、個人として深く関わる必要もなく、生と死と贖罪という大きな問題の自分への影響を心配しすぎる必要もないのである。これに対してプロテスタンティズムは、一般人と神との間のギャップを小さくしようとしたのに対し、ピューリタニズムはそれを完全に閉じようとした。ピューリタンは、個人の心のプライバシーを守るために、ただ一人で神と向き合ったのである。

そして、西洋では、男女それぞれにスポットライトを当て、自己を隠蔽することを余儀なくさせる、別の要因がまもなく作用するようになった。それは、産業革命であり、その中心は、文字通り、そして比喩的にも、変化をもたらす大きなエンジンだったのである。息子は父親のように、娘は母親のように、何世代にもわたり、個人が他の人と違う行動をとることは嫌われ、無駄であるとされていた古い農業のライフスタイルは、突然、一掃されたのである。その代わりに、開発(新しいスラム街に住む人々にとっては、しばしば悪い方向へ)と技術の進歩、個人の野心、起業家、勝者と敗者の台頭、個性と自己の福祉への関心が新たに強調されたのである。突然、個人であること、自分の道を行くこと、群衆と違うことを良しとし、利益を得る可能性が出てきたのである。そして、その姿勢は今日に至るまで変わっていない。

現代の西洋では、私たちは自己を崇め、台座に据えている。これほどまでに、自分のエゴを高め、幸福にすることに執着した文化や時代は、かつてなかっただろう。その結果、エゴはどうなったか。科学によれば、それは脳が作り出したものだという。脳が生きている限り、私たち、つまり世界の中の誰かであるという私たちの感情は存続する。そして、脳が死滅すると……。

私たちの将来は暗い。現代世界を形成するのに役立ち、私たちが非常に頼りにしている探究の様式は、事実上、私たちがカーボンマシンの夢であることを教えてくれるのである。私たちには本当の実体はなく、人であることの深さや事実も、ただ次から次へと起こる感覚以上のものではない。印象、感覚、思考、感情が絶えず意識に上り、記憶という壊れやすいもので結びついた一連の体験が、脳によってあなたや私として映し出される。

私たちがどのように反応するかは、簡単なことのように思える。絶望することも、否定することもできる。手を上げて、私たちは幻想に過ぎず、脳が死ぬ瞬間にそのことが露呈すると認めることもできる。あるいは、還元主義的な科学の信条を否定し、不滅の魂が存在すると信じるかである。

しかし、知性にも心にも訴える第三の選択肢がある。それは、あるレベルでは、自己は通常見かけるほど実質的な存在ではないかもしれないが、別のレベルでは、現実的で重要な研究対象であることを認識することである。原子の場合も同じで、現代物理学では、原子はほとんど空っぽの空間からできていることが、疑う余地のない形で明らかにされている。原子の中にあるクォーク(陽子と中性子を構成する)や電子といった、本来は目に見えるはずの物質の塊でさえも、何ら拡張する気配がない。このように考えると、原子が大量に存在することで、これほどまでに強固な印象を与えることができるのは、信じられないことかもしれない。しかし、日常の世界では、原子は紛れもなく固体である。頭をぶつけたときに、物質の根本的な非物質性を説かれても、痛みは和らぐことはない。それと同じように、私たちが日々体験していることに照らせば、「自分には実在しない」と言われても、まったく納得できない。少なくとも、あるレベルでは、自我は確かに存在するのである。そして、細菌から銀河まで、基本的には何もない空間と点状の粒子だけで構成されているものに独立した存在を認めるのと同じように、自我をそれ自体の実体としてみなす権利があるのである。

魂は、それが存在するかどうかは別として、科学的な探求の領域から外れているように見える。しかし、自己についてはそうではない。私たちはさまざまな方法で自己を調査することができ、その結果、自己を持つこと、そして失うことの意味をより深く知ることができると期待されている。

第3章 頭と物語

ある青年から「ちくしょう!」

という声が聞こえてきそうだ。

動くエンジン

運命的な溝の中で

バスどころか路面電車になったのだ

-アノニマス

自分をロボットや機械だと常々言っている人を、私たちは当然、気が狂っていると見なすだろう。しかし、これこそまさに、科学が私たち自身について教えてくれているようなものなのである。脳?有機コンピューター。愛?愛?気分を支える神経系におけるプロセス。怒りは?扁桃体・視床下部構造の神経インパルスの活性化である。そして自意識は?かなり最近の、物質の創発的な現象である。

これらはすべて真実かもしれない。私たちは、ある意味では、非常に複雑な機械なのかもしれない。なぜなら、私たちは世界の中の物体であると同時に、物体化する者でもあるからだ。私たちの性質の外側と内側の両方の側面が、信頼できる世界観に包含される必要がある。

他人は、観客の立場から、あなたを、ある固有の特徴を持つ生きた人間として客観的に見ます。身体、そして最も重要なのは、その身体の上にある頭部を観察する。その頭には顔があり、その顔は微妙に変化する表情の中で、ある人格を世間に投影している。特に目は、「魂の窓」と呼ばれている。しかし、このようなきれいな表現では、顔は本心を隠す仮面(ラテン語のペルソナとは、古代演劇の役者がつけていた仮面のことで、per=「通る」、sonus=「音」、つまり、文字通り、仮面を通る音)かもしれない、という事実は理解できない。私たちが他人のために(間接的に自分のために)見せる外見は、多くの場合、心の真の状態の見せかけ、隠蔽、不実表示である。

つまり、外見的には、自分をドラマチックなペルソナとしてとらえることができる。しかし、その一方で、あなただけが知っている内面もある。機械論的に言えば、脳と体の機械の外観と同時に、その機械であることの感覚、つまりある人であることの主観的な体験があるのである。意識とは、客観的なものと主観的なものの対称性を崩す要素であると言えるかもしれない。

このことをより明確にするために、あなたがスーパースキャナーで自分の脳をモニターしていると想像してほしい。このスキャナーでは、その時々に最も活発に活動している脳の部位を、詳細な3次元画像で見ることができる。突然、目の前の大きなスクリーンが真っ赤に光り、それまで暗かったのが嘘のように明るくなる。その瞬間、スキャナーはあなたの脳に新たな活動領域を発見した。次に、数人の人が全く同じ条件で脳をスキャンする。その結果、あなたの脳のスキャンを含む一連のスキャンができあがり、そのすべてが非常によく似ているのである。あなたに関する限り、他の人々の脳のスキャンは、赤という色に対する反応について知ることのできるすべてを包み込んでいる。物理学の言葉で言えば、仲間の脳の完全な「状態記述」である。しかし、あなたの脳をスキャンした場合、あなたの赤の体験のすべてを捉えるには不十分であることは明白である。なぜなら、このスキャンが取り残したものは、意識体験そのものにほかならないからだ!つまり、より正確な「意識」の定義は、観察者自身の脳の状態を詳細に記述しても、他の人の脳の状態を同様に詳細に記述したものと比較すると、不完全に見えてしまう性質である、ということになる。別の言い方をすれば、言語的、図式的、数学的などのような象徴的コミュニケーションも、「自分が誰かである」ということの本質を伝えることはできない、ということである。幸いなことに、人間である私たち一人一人は、一人の人間であることの本質をすでに熟知している。そして、ある人の主観的な体験と他の人の主観的な体験の間に大きな違いがあると考える理由はないので、言語は実際、私たちが感じていることをお互いに伝えるための便利な方法なのである。

それでも、あなたはあなたであり、私は私である。同じように見えても、違うところがあるのは確かである。実際、かなりの程度、私たちはその違いによって定義されている。自己であることは、他の誰とも違うことであり、それを知っていることである。そして、自分とは違う存在であること、それを自覚することは、「自分」がどこで終わり、どこからが現実なのかを明確に認識すること、つまり、自分の境界を認識することにつながる。

一見すると、人の境界、つまり外界との接点は、皮膚の表面だけであることは明らかであるように思える。ジークムント・フロイトはこう言っている:

「私とは、何よりもまず身体的な私である」

そして、それは確かに「私らしさ」の基準として最もシンプルに適用できるものである。私たちは他の人間を見るとき、何がその人の一部で何がそうでないかを判断するのに苦労はしない。しかし、「私」という身体は、それ自体、私たちが自分自身をどのような存在であると考えるかについてのすべての可能性を捉えるには、あまりにも単純な概念である。例えば、私たちは自分の体なのか、それとも単に自分の体なのかという疑問がある。還元主義者、唯物論者は前者を主張し、デカルト主義者は後者を主張するだろう。

実際、自己の物理的な境界線は、私たちが想像するほど固定的で明確なものではない。もし私が片腕を失い、その代わりに高性能の人工関節を装着した場合、その人工関節は私の一部となるのか、それとも単に新しい所有物となるのか。

今日、インプラント、移植、人工関節は、私たちの身体の多くの部分を非常に効果的に代用することができる。そのため、私たちは、新しい個人を作る前に、どの程度まで人を置き換えることができるのかという問題に直面せざるを得なくなっている。このジレンマは、脳の部分移植や人工関節が可能になるにつれて、新たな局面を迎えることになるだろう。また、人間の身体的な境界は、状況に応じて変化する。例えば、普段は温厚で物腰の柔らかい人が、車のハンドルを握ると攻撃的で狂暴なモンスターに変身することがある。一方、熟練したドライバーやパイロットは、自分の乗り物が自分の延長であると感じることがある。人間と機械の結びつきは密接になり、その組み合わせは事実上、新しい個人のようなものだと考えられるようになったのだろうか。もしそうだとしたら、バーチャルリアリティのような発展が定着する将来、私たち自身とテクノロジーとの間にさらに親密な関係が生まれたら、どのような結果になるのだろうか。

もし、あなたが自分の身体(または拡張された身体)以外の何ものでもないのであれば、あなたが死んだ後も、その死体はあなた、またはあなたのものなのだろうか?意味論的な問題から、簡単には答えられない。しかし、もっと言えば、私たちは自分の死体やその所有権の問題に、切り落とされた髪の運命に関心があるのと同じように、あまり関心がない。私たちにとって本当に重要なのは、死んだら体がどうなるかではなく、私たちがどうなるかということなのである。つまり、私たちは本能的に、自分自身を身体や脳の物質的な内容以上のもの、少なくとも全く異なるものだと考えているのである。私たちは、自分の身体と脳が生み出す「あるべき姿」の経験なのである。そして、この「あるべき姿」の長期的な未来こそが、何よりも私たちの関心事なのである。

ウィリアム・ジェームズは、「私たちはそれぞれ、『私』とは常に同じものを意味すると自然に考える」と書いている。私たちは、一日ごとに気分や態度が変化することを知っている。そして、人生のさまざまな段階を経ることで、大きな変化があることも知っている。特に思春期は、身体的、心理的に危険なほど急速に変化する時期であり、大変な激動と不安の時期である。しかし、私たちは、そのような中でも、根底にあるのは同じ人間であると信じている。

私たち自身の2つの側面が、極めて重要であるように思われる。まず、個人のアイデンティティである。見た目も考え方も5歳の頃とあまり変わっていないにもかかわらず、あなたは、深い根源的な意味で、自分に関する何か、つまり自分のアイデンティティが損なわれていないと思っている。このようなあなたの信念は、社会の他の人々も疑うことなく共有しており、社会の影響によってあなたの中にある程度培われていた。もし、この信念が広く浸透していなかったら、世界はどれほど違っていたことだろう。もし、人々が個人のアイデンティティが不可侵の事実であると一般的に信じていなければ、例えば、ある個人が以前に犯したとされる犯罪に対して責任を負うことができるかどうかが問題となる。もし、ある人が過去の自分自身と一意的に、あるいは決定的に同一視できなければ、その人はある犯罪の時に存在していたとは言えない。同様に、自分がやったと思う価値のあることは、他の人から見れば、もう生きていない誰かのものだと思われてしまうので、自分の手柄にすることもできない。結婚、親権、国籍、所有権や会員権などの慣習も意味をなさなくなる。

私たちが基本的に重要だと考える自分自身の第二の側面は、「継続性」である。アイデンティティと継続性は異なる性質として語られるかもしれないが、明らかに関連している。前者は後者を意味する。あなたのアイデンティティは、あなたの身体の連続的な存在に根ざしている。あなたは昨年と多かれ少なかれ同じように見える。そして、昨年のあなたは、その前の年のあなたと多かれ少なかれ同じに見える。家族アルバムの時系列に並んだ写真は、幼児期から現在に至るまで、あなたの身体と外見がスムーズかつ着実に発展してきたことを証明している。これには誰も真剣に反論しないだろう。そして、それと同じように、あなたの精神生活にも連続性があるように思われるのは、あなたの意識と脳との関係からだ。

哲学者のジョナサン・グローバーは、「人とは、I-thoughts(私の考え)を持つことができる人である」と言う。I-thoughtsができるということは、自意識の存在を暗示しているように思える。しかし、どちらも捉えどころのない概念である。あなたは自分がI-thoughtsを持っていることを知っている。自分が自意識を持っていることも知っている。しかし、自意識が、より焦点の定まらない意識の形に変化するとき、そしてそれが、ほとんど無意識の状態に融合するとき、どのように判断すればよいかは、他の人には明らかではない。例えば、人間以外の種について、他の動物が限定的あるいは修正された意味で人として認められるかどうか、どのように判断すればいいのだろうか。ボノボ(ピグミーチンパンジー)やイルカの脳は、自分の経験を統合して、「私」の思考に似たものを出現させることができるのだろうか。それとも、「私」の思考は、自己の象徴的なイメージを示すのに十分な高度な言語を進化させた生命体だけの特権なのだろうか。このようなことを考えるとき、私たちは、「私」、「自分」、「人」といった言葉が私たちの語彙の中にあるからといって、それが私たちの文化的文脈の外側にある現実の何かに対応しているという保証はないことを常に心に留めておく必要がある。私たちが発明した言葉をどのように定義し、解釈するかは私たちの自由であり、自然はそれに従うことを強制されることはない。

クラゲが人間でないことは、クラゲが自分自身を「私」と考えることができないという点で、ほとんどの人が同意してくれるだろう。クラゲはある種の情報を処理することができ、それを人工知能の研究者が機械で再現することができれば、大いに喜ぶだろう。しかし、クラゲは(私たちの知る限り)「私は幸せだ」「私は触られている」「私はお弁当を刺し殺す」といった思考を生み出すことはできない。

子どもたちは時々、「もし違う種類の動物にならなければならないとしたら、それは何?」と尋ねる。正気であれば(というより左脳であれば-第6章参照)、クラゲやアリ、ミミズ、キリギリスになることを選ぶ人はほとんどいない。これらのどれかになることは、おそらく存在しないことと比べても、それほど良くも悪くもないだろうと、私たちの多くは想像していることだろう。というのも、私たちは下等な動物や原始的な動物と、さらに進化した動物を区別する際に、脳と体の大きさの比率で判断される精神的な強さを利用しているからだ。もし人間になれないとしたら、猿や鯨、あるいは犬や馬のような比較的賢い家畜を選ぶ可能性がある。比較的安全で快適な生活を送れそうな種、そしてそれを評価する知恵のある種、つまり、限りなく人間に近い種を選ぶのが自然だろう。

私たちは、「違う種類の生物になったらどうだろう」と考えることがある。しかし、ある意味、私たちはすでに知っているのである。なぜなら、私たちは自分の成長の過程で、事実上、異なる種類の生物であったからだ。人間の成長は、地球上の生命の進化と同じように、あるいは非常に速い速度で再現される。私たちは、バクテリアかアメーバのような単細胞生物としてスタートする。そして、単純で未分化な多細胞の段階(胚盤)を経て、初期には爬虫類や両生類など他の多くの動物の胚とほとんど区別がつかない胚となる。受胎後数週間は、私たち自身がまさに下等生物であり、温かい羊水の海を浴びているのである。さて、あなたにはどのように感じられただろうか?思い出せるだろうか?問題は、その時、あなたが本当にいなかったということのようだ。そのため、この原始的な、あなた以前の存在の記憶が、どのような形で今のあなたにとって意味を持ち、経験することができるのか、想像することは困難である。同様に、私たちが子宮の中で原始的な生物として過ごした短い時間は、下等な生命体が発達した自己意識を持たないことを強く示唆している。

私たちが本当に意味する自分とは、「私」であるという感覚であり、それはオールマイティなものではなさそうだ。他の種では、私たちに馴染みのない形で存在しているかもしれない。人間の場合は、時間の経過とともに発達し、変化していく。私たちが自己認識と呼ぶものは、私たちの心が外界の象徴的な表現をより洗練されたものにし、現実を内面化したものであり、幼児期のある時点で、自分の体を含むようになることで確実に出現する。これは、人類が進化していく過程で、同じようなことが行われてきたと考えられる。

私たちが自分自身について信じていることの多くは、他者との関係や反応に由来している。そのため、社会から完全に隔離されることは破壊的である。1988年、フランス人女性ヴェロニク・ルグエンは、南フランスのヴァラット・ネグレの地下250フィートで、111日間という記録的な日数を一人で過ごした。時計もなく、自然光もなく、人との接触もなく、ルグエンには日記だけがあった。その中で彼女は、「心理的に完全に位相がずれてしまい、自分の価値観や人生の目的がわからなくなってしまった」と述べている。そして、1990年1月、33歳のときに自殺した。彼女の夫は、「彼女は自分の中に、伝えることのできない虚しさを抱えていた」と語っている。

定期的な親密な社会的交流は、私たちの自己定義に不可欠であり、私たちの心理的境界の曖昧な部分を再び焦点化するものである。(これは、量子力学[第10章参照]において、原子核を繰り返し観察することで崩壊を防ぐという状況に奇妙な類似性があり、それ以上かもしれないと思う) 私たちは、自分の外見と行動に対する仲間の反応を同化させる。そして、その結果、フィードバックループが発生する。私たちの外見や行動は、私たちが抱く内面的なイメージによって変化する。そして、外見的な変化は、私たちに対する人々の反応に影響を与え、その結果、私たちの内なる自分に対する信念をさらに変化させることになるかもしれない。もし、私たちの見た目や振る舞いが人々に認められれば、つまり、私たちがポジティブで先入観のないステレオタイプに合致していれば、私たちは褒められ、一般的に良く扱われるだろう。一方、常識から大きく外れていかがわしい行動をとれば、自分が社会からはじき出された存在であるという最悪の不安を裏付けるようなフィードバックが返ってくる。

普段の人格や役割を一時的に大きく変化させる実験が行われている。ある実験では、大学生を任意に刑務官と囚人の2つのグループに分けた。学生たちは外界から遮断され、それぞれの役割をできるだけリアルに演じるように促された。囚人たちは、囚人たちを危険で信用できない犯罪者として扱い、囚人たちは囚人たちを憎むべき抑圧者として見ているふりをした。しかし、しばらくすると、学生たちはすっかり役になりきってしまい、もはや演技ではなくなってしまった。看守は純粋に被収容者を劣等視し、残忍で支配的な態度で接することが多かった。一方、囚人たちは、臆病になり、実際に怖がるようになった。

このように、私たちの自己イメージは、外からの影響によって大きく、そして簡単に変化してしまうものなのである。ある日、破れたジーンズにアイロンのかかっていないシャツ、髪は乱れ、無造作な態度で同じ場所に出かけたら、次の日は最高の服装で、完璧に身だしなみを整え、自信と確信に満ちた態度で同じ場所に出かける。そうすると、他人からの扱いは驚くほど変わる(経験談だ!)。さらに、他人の態度が劇的に変わることで、自分自身の気持ちにも強い影響を与えるだろう。文字通り、別人のように感じることだろう。

もちろん、私たちは毎日、わざわざ新しい自分のイメージを作り上げているわけではない。私たちがユニフォームを着るのは、広い意味で、安定した全体的なペルソナを身につけるためであり、そうすることで、自分に対する他者の反応を適度に予測することができるからだ。そうすることで、世の中の脅威やストレスが軽減されるのである。反逆者であれ、社会の一員であれ、ある特定の役割に適合しようとする努力と、それに伴う他者の反応の安定化によって、内面的にはかなり明確に定義された、一貫した自己が形成されることになる。年齢を重ねるごとに「自分」を認識しやすくなり、生活パターンも予測しやすくなる。しかし、自己が本当に強固で安全なものであるとは言い切れない。自己とは、私たちの内なる「私」のことであり、今この瞬間に感じている感覚に過ぎない。

あなたと私が違うのは、今、私たちに起きていることが違うからではなく、私たちの脳が生涯を通じて、異なる物語と世界に対する反応方法を獲得してきたからだ。私たちは、人生の物語の産物なのである。あなたのストーリーは、私のストーリーとは異なる。しかし、私たちを定義し、区別するために重要なことは、あなたと私が遭遇した実際の出来事や環境の違いよりも、私たちの脳が私たちに起こったことを解釈し、記憶する方法の違いなのである。人間の本質的な部分は、世界を理解しようとすることであり、(それがあるかどうかにかかわらず)意味を探し、見出すことである。私たちは、一刻一刻、人生のあらゆる場面で、この作業を行わなければならない。なので、必然的に、私たちが記憶していることの多くは、実際に起こったことではなく、その意味が何であれ、むしろ神話や混同のようなもので、何が起こっているかを知っているという印象を持続させるのに役立つ。私たちは、不可能なほど複雑な世界に対する理解のギャップを埋めるために、常に自分に白いウソをついているのである。そして、それが真実でないことに気づかないだけでなく(実際、そうなれば私たちの努力は水の泡となる)、記憶の中に無数の小さな虚構を積み重ね、その後、あたかも事実だろうかのように扱っているのである。何が真実かわからないという代償を払って、私たちは連続性の感覚を維持し、個人的なアイデンティティを感じるための基礎を提供する。私たちは、自分自身に語りかける物語と同じように、神話なのだ。

では、どうすれば本当のことを知ることができるのだろうか。私たちは物語だろうかもしれない。自己、「私」、エゴなど、私たちが自分の本質だと思っていたものにどんな名前をつけようと、それはユニコーンがドラゴンを恐れるのと同じくらい実体のないものなのかもしれない。しかし、私たちはそれをそのままにしておくわけにはいかない。私たちは誰かのように、内なる深みを持つ存在のように感じている。そして、死ぬのはどんな気分なのか、死後に何か感じることがあるのか、知りたいと思う。

第14章 私、宇宙

川の水のように

その流れの速さに

大岩が分断する、

私たちの道は別れたように見えるけれど

最後にはきっと会える。

-十二世紀の日本の詩

世界観を変えるだけで、私たちの人生に最も深く、劇的な影響を与えることができる。それは、東洋哲学が長い間見抜いてきたように、脳が意識を生み出すのではないということを理解することである。

脳は思考と記憶の器官であり、さまざまな理由からそのように進化してきた。動物にとって、自分の身に起こったことを記憶しておくことは、成功体験を繰り返し、失敗体験を避けるために必要なことである。特に、複雑な相互関係が中心的な役割を果たす社会構造に溶け込まなければならない場合、自分の種や一族の仲間に最も適切に対応する方法を知っておくことは重要である。将来について推測し、状況を分析し、斬新な戦略を練ることができることも重要である。ホモ・サピエンスのような複雑なニッチで生き残り、繁栄するためには、頭蓋骨の中に、情報を処理し保存するための前例のない能力を持つ2千億単位の神経網を持つことが必要である。そのためには、非常に優れた思考力と記憶力が必要なのである。しかし、しばしば見落とされがちなのは、意識を持たなければならない理由はまったくないという点である。

生存の観点からすれば、意識は無関係なものなのである。最も単純なバクテリアから最も壮大な脳を持つ生物まで、あらゆる種類の生命体が住む世界を考えることは完全に可能であり、その中で意識的な感情や経験が一度も蠢くことはない。実際、外見上は私たちの世界と見分けがつかないような世界も想像される。多様性、洗練された行動、知性、さらには機知や魅力に満ちているように見えても、主観的な経験や内なる存在感はまったくない。

進化生物学者たちは、なぜ意識が生まれたのか、意識はその持ち主にどのような利点をもたらしたのかを説明するために、多くの試みを行なってきた。例えば、意識を持つことで、社会集団の他のメンバーがどのように感じているかを理解し、彼らとの交流やコミュニケーションをより良くすることができると考えられてきた。意識は、互いの視点から世界を見ることを助けると言われることもある。しかし、この議論が循環していることは、すぐにわかることである。意識的な感情や経験がすでに世界の事実であるならば、相手の気持ちを理解することは確かに生存に有利かもしれないが、そもそもなぜ意識が生まれたのか、その説明にはならない。しかし、これでは、なぜ意識が生まれたのかがわからない。

進化生物学者が意識の生存に必要な機能を見つけようとしたのと同じ問題に、神経学者は意識が脳の働きからどのように生まれるかを説明しようとしたときに直面した。意識の説明者たちは、現在、実現可能な理論を編み出すためにあらゆる努力を払っている。ニューロンの発達を研究し、視覚処理の正確な経路と段階をたどり、人工知能研究からインスピレーションを得て、ロジャー・ペンローズとその信奉者の場合は、細胞の微小管内の量子効果で何とか解決しようと提唱している。このような風車に乗るようなことが、必要な基本的なパラダイムシフトによって、いつまで続くかは誰にも分からない。しかし、古い習慣はなかなか消えない。その一方で、現在の脳研究者たちは、脳の真の働きを理解するための数々の成功体験に励まされながら、結局は無益な探求を続けている。

表面的に見れば、意識を脳の物理的な働きから派生したものとして説明することは、それなりに説得力がある。科学の歴史には、大きな概念の隔たりが、新たな発展や突然の洞察によって埋められる例がたくさんある。例えば、生命と非生命は基本的に両立しないと考えられていたが、分子生物学の登場により、共通の基盤があることがわかった。物理学では、マクスウェルの磁場方程式によって磁気と電気が統一され、アインシュタインの偉大な研究によって質量とエネルギー、空間と時間が結びつけられた。しかし、神経現象と意識、脳と心の間の隔たりは、全く別の次元のものである。コンラート・ローレンツが『鏡の向こう側』で述べているように:

魂と肉体の間の「裂け目」は…確かに埋められない…。私は、これが現在の私たちの知識の状態によって課された制限であるとは思わないし、この知識がユートピア的に進歩しても解決に近づくとは思わない…。主観的な体験と生理的な出来事との間の水平な分裂の問題でもなく、高次のものと低次のもの、より複雑なものとより初歩的なものを分ける問題でもなく、人間の全性質を貫く垂直な分裂線のようなものである。

脳によって意識がどのように生み出されるかを説明しようとする神経学者と、物質的な宇宙がどのように作られたのか、あるいはなぜ存在するのかを説明しようとする宇宙学者の間には、興味深い類似点がある(類似点というよりも、むしろ類似点かもしれない)。一見すると、これらのプログラムは両極端のように見える。しかし、どちらの場合も、研究者たちは、自分たちの理論の複雑さや巧妙さを超えて、ある単純な真理を認識することができないでいる。この単純な真実とは、彼らがやろうとしていることは、単に難しいだけでなく、根本的に、断固として不可能だということである。たとえ、物理学者が聖杯を発見したとしても、つまり、長い間探し求めていた「万物の理論」を発見したとしても、そこから、なぜ、数式で記述された潜在的で抽象的な宇宙ではなく、実際の物質的な宇宙が存在しなければならないかを推論することはできないだろう。なぜ、単なる潜在的なものではなく、現実のものが存在しなければならないのか。なぜ数式に命が宿るのか?なぜ、脚本と演劇の両方が存在しなければならないのか?形式主義に火を吹き、理論だけで現実の存在を理解する方法はないし、これからもないだろう。それとまったく同じように、脳の物理的な活動が、どんなに複雑で、どんなによく統合されていても、なぜ意識という主観的な体験を生じさせるのかを説明することは、原理的に考えても決して不可能であろう。もし今後1万年以内に、脳が個々の細胞から中枢神経系全体に至るまで、あらゆるレベルでどのように組織され、機能しているかを発見したとしても、人が単なる複雑で無意識なオートマトンではなく、なぜ感じ、気づき、幻想的な内面世界を経験するのかを理解することには、一寸先もないだろう。意識を思考のメカニズムやニューロンの活動という観点から説明しようとすることは、意識に関するすべてのポイントを見落とすことになる。ミラン・クンデラは小説『不死』の中でこう書いている: 「我思う、故に我ありは、歯痛を軽視する知識人の言葉である」

過去数百年間、西洋の人類は、現実であることは物質的であることだという見解を受け入れてきた。物質が重要なのである。そして、心は?気にすることはない。科学は長い間この考え方を支持し、それが私たちの文化の公理となった。物質が「そこに」存在することは、それを経験する心があるかどうかにかかわらず、当たり前のことだと考えている。そして、宇宙は常に客観的な側面を持ち、条件が整ったときに初めて、主観的な体験ができるように、宇宙の生の、無意識的な構成要素が集まったのだと考える。そのため、私たちは、データさえシステム(脳のようなもの)が十分に、そして適切に複雑な方法で扱えば、熱いシチューから湯気が出るように、意識が生まれると簡単に、そして自然に信じることができる。この考え方は、私たちの集団心理に深く浸透しているため、それに異議を唱えることは、とんでもなく、軽蔑され、単なる間違いとしか思えないかもしれない。しかし、私たちが立ち止まり、条件付けを振り払い、この問題を新たに見つめた瞬間、物質、つまり客観的な世界全体が第一原理であるという科学の信条が、恣意的で全く根拠のない主張であることを理解し始めることができる。心は物質の創発的性質である、つまり、ある時点で、脳という形の物質がある臨界レベルの複雑さを獲得したときに心が生まれた、という主張には、一応の根拠が全くない。なぜなら、物質世界は、私たちが経験する多くの対象のうちのひとつであり、しかも、厳密に与えられるのではなく、解釈によってのみ知ることができる対象だろうからだ。

やがて、私たちは脳を計算や機械論的な観点から非常によく理解するようになるに違いない。そして、いずれは人工的なニューラルネットワークを使って、その能力のすべてを複製したり、それを超えることができるようにならないとも限らない。しかし、脳がどのようにして意識を生み出すのかを説明することは、何億年経ってもできないだろう。なぜなら、意識は脳の産物でもなければ、生命の発達のある時点で生まれたものでもないからだ。私たちは、世界観の形而上学的な基礎を見直す時期に来ているのである。

科学の最も基本的な分野である量子力学の中心から、意識は物質から切り離すことができないこと、宇宙のあらゆる側面が、そして宇宙全体が、客観的性質と主観的性質の両方を持つことを理解するようになったのである。「物」は、経験上の位置から独立した現実性を持っておらず、実体を与えるには心の密接な関与が必要である。量子物理学は、意識は物質の風変わりで局所的な副産物としてではなく、まさに創造の源泉として、根本的に新しい光で見なければならないと主張している。ニュートン的還元論やデカルト的二元論への頑固で時代遅れの愛着だけが、最近の発展にもかかわらず、驚くなかれ、多くの科学者の間で強く残っているのだが、この基本的な真実を受け入れるのを阻んでいる。

意識は、新しいものでも、孤立したものでも、比較的重要でないものでもなく、どこにでもあるもので、不可欠なものである。この事実は、神秘的な時間や超越的な時間の中で、通常の自分中心的な精神状態から一時的に抜け出したときに、私たちの目に最も鮮明に映る。そのようなとき、「私たち」は完全に消え去り、その代わりに「意識」が存在するだけだ。脳の分析活動が抑制されたり、回避されたりすると、すぐに純粋な意識、つまり宇宙の背景意識が押し寄せてくる。障壁が取り除かれ、主体と客体の間の仕切りが解消されるのである。そして、脳がほとんど機能しなくなった死の間際に、何とも言えない深遠で広範な意識の状態が訪れるのである。

確かに、脳がなければ、自分というものは存在しない。そして、私たちが長年にわたって混乱してきたのは、自己への偏執が主な原因であろう。西洋では、思考や記憶、そして何よりも自分自身を持つことを、意識することと同一視する傾向がある。しかし、これは重大な誤りである。なぜなら、「私たち」が存在する間は、アインシュタインの「光学的妄想」と呼ばれる一種のファンタジーに囚われており、記憶や条件付けによって、世界に私的で誤った解釈を加えてしまうからだ。思考と自己が終わりを告げ、象徴化、分析、境界の定義、エゴの構築をやめて初めて、純粋で自由な意識が始まるのである。

外界から入ってくる知覚や情報をすべて統合することで、脳が意識を生み出すと考えるのは、私たちの最大の誤解のひとつである。しかし、世界はすでに統合されているのである。それはすでに、すべての空間と時間を通して、これ以上ないほど完璧で、全体的で、よく考えられたものなのである。脳は、感覚によって現実の極めて狭い範囲をサンプリングし、それをさらにドラスティックかつ高度に選択的に再解釈しているのである。

宇宙の真実を知るためには、もっと広い視野を持つ必要がある。現実は不断の統一体であり、その統一体の中に、自分自身を分離して考えている側面があることを理解する必要があるのである。生物の発達は、必然的に自我の発達を伴うものであった。そして、そのすべては、現実という分割されていない全体性の中で起こっているのである。それは異常で不可解に思える。しかし、実際には部分を持たない全体的なシステムの中に存在する「離れている感覚」は、何ら矛盾するものではない。それが、私たちの置かれている状況なのである。

人類は今、その進化の中で極めて重要な局面を迎えている。宇宙によって、宇宙の中で、宇宙の一部として創造されたのである。日々の強い自己意識と文化的な条件付けによって、自分たちが永続的に埋め込まれている現実から切り離されたように感じる難しい時期を経ていた。そして今、彼らは再び自己を越えて、自分たちの状態の真実を見始めているのである。フロイトの言葉を借りれば、彼らは地球規模の異文化交流の中で、次のことを理解し始めている:

私たちの現在の「私」の感覚は、「私」とそれを取り巻く世界との間のより親密な結びつきに対応する、もっと包括的な、実にすべてを包み込むような感覚の、縮小された残滓に過ぎない。

私たちは、ゆっくりと、一様でなく、少し理解しがたく、場合によっては嫌々ながら、再び宇宙の中に戻って来ているのである。量子物理学の秘教的哲学、NDEやその他の変容した超越的な意識状態の研究、ホイットマンやエリオットなどの詩人の作品、エコロジー運動、若者文化やカウンターカルチャーのさまざまな側面、世界の主要宗教の時代を超えた真理への評価の高まりなど、新しい、まだ不確かな宇宙的視点の出現の兆しは、一見多様な分野の多くで明らかになっている。

宇宙が完全に自然であることを発見し始めたからだ。私たちの目の前に存在する唯一の現実は、何も隠されておらず、私たちの理解を超えるものは何もない。ラルフ・ワルド・エマーソンは、「他界!他の世界など存在しない!ここにもどこにもないのが事実なのだ」

超自然的なものという安心感を手放すことができたとき、それは感覚を持つ種が成熟したことを示す決定的なサインのひとつなのかもしれない。私たちは、徐々にそうなりつつある。私たちは、自分の内側、人間の脳の奥底を覗き込み、魂を探し求めてきたが、それは…何もなかった。私たちには魂がないのである。人生という大きな川の中で、記憶と思考の小さな、一時的な渦である思考する脳であること以上に、人であることの深い、さらなる事実はないのである。科学と宗教は、表面的には同じように見えるが、実はこの点では一致している。キリスト教から仏教に至るまで、どの主要な宗教も、その中心には個人の魂の存在を信じることを公言していない。それどころか、すべての真摯な宗教の目的は、自己とそれに対応すると思われる霊的なもの(どちらも幻想と見なされる)を超えて、現実の無限の意識に到達することであり、それは常にそうであったのである。東洋、西洋を問わず、世界の偉大な宗教哲学体系の核となるメッセージは、自分を忘れ、自分を見失い、その過程で、宇宙の時間を超えた意識という、より重要な真実に触れることである。

もし、この言葉が少しばかり神秘的で星を見るようなものに聞こえるなら、私は謝罪するつもりはない。宇宙は一つであり、そのように見ることは、神秘主義の目標であり、科学の目標でもある。そして、私たちの目は、遠い昔に爆発した巨大な星の高温の核の中で作られた原子で構成されており、まさに星のようだ。科学、宗教、神秘主義がようやく統一された世界観に収斂しつつある今、私たちと宇宙との関係を叙情的に語ることは、これまでの人間中心主義的な視点とは対照的に、極めて偏狭なものに思えてならない。私たちは宇宙と対話する存在であり、私たちの言葉は時に平凡で、実用的で、科学的に正しいものを超えて、私たちの状況のドラマを捉える必要があるのである。だからこそ、音楽や詩は、還元主義的な科学の無機質な宣言よりも、私たちの心を深く揺さぶり、知性よりも直感や言葉にならない感情を頼りにすることが多いのである。私たちは、言われなくても、心の中で真実が何だろうかを知っているのである。J.B.S.ハルデンのような厳格なプラグマティストでさえも、次のように書いて感動している。

もし死が、有限な個人の心としての私の終わりであるとしても、それが私の完全な終わりであるということにはならない。心が物質の単なる副産物である可能性は極めて低いと思われる…。

しかし、私自身の非常に有限で不完全な心については、薬物、アルコール、病気などが心に及ぼす影響を調べれば、その限界は少なくとも私の身体に大きく起因していることがわかる。

しかし、その限界は失われ、無限の心、あるいは自然界に存在すると思われる心に類似したものに統合される可能性が高いように思われる。どのようにしてそれが実現されるのか、私には見当もつかない。

しかし、私が論理的、科学的に考え、道徳的に行動するとき、私の思考と行動は、同じ立場にあるあらゆる知的、道徳的存在と同じになることに気づく。

そうすることによってのみ、私は自分が生き残る可能性を見出すことができるのであり、そうすればするほど、私は自分の私的な問題に興味を持たなくなり、個人の不死に対する欲望を感じなくなる。自分の永遠を信じることは、私には不当な自己美化のように思えるし、それを望むことは、利己主義を容認することになる。

私と共に滅びないものに心を向ける限り、私は自動的に自分の死から刺を取り除くことができる。

この本で、私は2つの全く異なる、相容れない結論に達したように思われるかもしれない。先に、私は、死後も自分であるという感覚は続くと推論した。ある脳の死後、別の脳が誕生することは、機能的にも経験的にも、生前の人が自分のことを忘れ、その後、別の人であることを思い出すことと同じである、と私は主張した。この結論は、死後、私たちは自分の外側にある途切れることのない意識の海に戻るという考えとどう折り合いをつけることができるだろうか。確かに、私たちが死ぬとき、結果は一つしかないはずだ。

しかし、実際には、相容れないことはない。私たちは、宇宙の相補的な2つの側面を扱っていることを理解すればいいのだ。ここで「相補的」という言葉を使ったのは、現代物理学の波動と粒子の相補性、東洋哲学の主体と客体の相補性との比較を強調するためだ。宇宙は一塊で存在しているが、その中で個々の自己が進化している。この2つは、ある種の特別な、親密な共生関係にあるように見える。

新しい脳が出現すると、新しい自分が出現する。脳がすることは、意識の漏斗、フィルター、制限、つまり自己の形成、主体と客体の分離の役割を果たすからだ。脳は、内向的な意識の小さな泡を効果的に摘み取り、そうして作られた個人の生存の必要性にのみ関連する情報を保存し操作する。脳は保存された記憶を使って、人格と自己の神話を作り上げ、その神話を補完し、搭載されたプログラミングは、この幻の内なる存在を立証し、不滅にするために絶え間なく働いている。その結果、投影された自己は、自分が具体的な存在であると感じるだけでなく、ある瞬間から次の瞬間まで同じであることがないことを理解できず、疑うことさえできない。

脳が生まれ変わるように、自己もまた生まれては消えていく。そして、主観的で人間的なレベルでは、これは「あなたである」という継続的な状態に相当するのである。なぜなら、特定の脳と特定の物語との関連付けをやめた瞬間に、「自分である」という感覚が新たな装いで再び現れるからだ。「自分」が死ぬことを心配する必要はないのである。以前もそうだったし、これからもそうだろう。そして、それは従来の魂の移動という意味での別人になることではない。「あなたであること」は一般的な現象に過ぎないということを、私たちは見なければならない。あなたが誰になるかを決める、実際の客観的なリンクは存在しないのである。あなたは誰かになるわけではない。ただ、「あなた」という状態が継続的に経験されるだけなのである。

このような輪廻転生を繰り返すことで、人類は進化し、個人の努力や成果は、超越的な記憶と他者の生きた記憶に保存され、どの人生においても、人類全体の進歩に多かれ少なかれ貢献することになるのである。こうしてみると、確かに私たちは自分の状況を把握できていないように見える。私たちの脳は、遺伝子に自動的に組み込まれたプログラムに支配され、「私たち」は自分の努力ではなく、脳と環境の影響によって形作られている。つまり、私たちは、自分の体や心を所有したり、意思表示したりすることはできないのである。私たちは、無限に続くプロセスの一部なのである。私たちは、短い、孤独な人生以上のものがあると思うと、気が重くなるが、不思議な爽快感と解放感がある。私たち一人ひとりは、人類が誕生したときから、そしてこれから先もずっと続いていく「個」の系譜の中で、最も新しい代表者であり、自然という大きな枠組みの中で生きている。さらに、もっと広い視野で見れば、私たちの違いはごくわずかで、共通点は非常に多く、今生きている私たちは皆、同じ人間の小さなバリエーションに過ぎないことがわかるだろう。意識の断片化、複数化は、多面的な結晶が、現実には対象を拡大することなく、何百もの小さな絵を映し出すように、単なる外観にすぎない。物理学者エルヴィン・シュレーディンガーは、このことをよく理解した上で、こう書いている:

こうしてあなたは母なる大地と一体であり、母なる大地はあなたと一体であるという確信を持って、母なる大地に身を投じることができる。明日、母なる大地があなたを飲み込むのと同じように、毎日、母なる大地があなたを1000回以上飲み込んでいるのと同じように、母なる大地はあなたを誕生させるのである。

つまり、私たちは、死後、新しい個人として、「I-mode」の連続性、あるいは世俗的な輪廻転生の参加者として、未来があるのである。しかし、その背後には、断片化されていない宇宙の意識がある。そして、ある意味、これこそが理想的であり、唯一無二の存在である。主語と目的語、生と死、あなたと私、神と人間が一体となった、時を超えた全知全能の状態である。

アーサー・C・クラークは、小説『Childhood’s End』の中で、「オーバーマインド」という謎めいた存在に言及した。彼は、多くの高度な生物種の個々の精神が、その発達におけるある重要な変態的時点で、自発的に融合し始めると推測した。そして、この特殊な例では、事実とフィクションが交錯しているのではないかと推測することは、少なくとも興味深いことである。

自己の死は、仏教でいうところの涅槃、キリスト教でいうところの天国への入り口であると考えられている。仏教では、瞑想によって悟りを開き、新しい仏陀になることで、死と再生のサイクルである「いのちの輪」から逃れようとする。禅はさらに一歩進んで、事実上、逃れようとする必要はない、考えるのをやめればいいのだ。キリスト教では、同じメッセージが異なる言葉で表現されている。私たちが神の国に入るために必要なことは、(まだ自己がよく定義されていない)幼い子供のようになることだと言う。

世界中のあらゆる深い道徳的・宗教的なシステムは、この真理を直感的に理解している。自己の死は、脳の物理的な死、あるいは生前の分析モードの迂回によって、私たちを閉じ込めている心理的な壁を壊し、私たちは自由になって、切れ目のない意識の場全体と再び融合することができる。

私たちは、このようなことを望んでいるとは思っていないかもしれない。広大な宇宙の中で、ある瞬間は人類の小さな一粒であり、次の瞬間には宇宙と一体化するという考えは、恐ろしく思えるかもしれない。しかしそれは、私たちが自分の限られた個人的な視点からすべてを理解しようとせざるを得ないからにほかならない。実は、私たちはすでに宇宙と一体化しており、宇宙から離れたことはないのである。そして、自己の存在だけが、このことを理解するのを妨げているのである。禅のように思考を一時的に停止させる技法によって、私たちは宇宙の意識を直接体験することができる。あるいは、あるきっかけで超越的な意識が起こるかもしれない。あるいは、劇的な体験をしなくても、静かな思索の中で、自分が本当は何者だろうかという考えに慣れていくかもしれない。バートランド・ラッセルはこう書いている:

死の恐怖を克服する最良の方法は、自分の関心を徐々に広げ、より非人間的にしていくことである。人間の個人的な存在は、川のようなものであるべきだ。最初は小さく、狭い岸辺にとどまり、岩を越え、滝を越えて情熱的に流れ出る。次第に川幅は広くなり、岸辺は後退し、水はより静かに流れ、最後には、目に見える断絶もなく、海に合流し、苦痛なく個々の存在を失っていくのである。老年になって自分の人生をこのように見ることができる人は、自分が大切にしているものが続くので、死の恐怖に悩まされることはないだろう。また、生命力の衰えとともに倦怠感が増してきても、休息を考えることは歓迎されないことではないだろう。

死は終わりではない。本当の意味で、死は変化と新しい人生への不可欠な前奏曲なのである。死は、個人と宇宙が出会い、違いが和解し、物理学と禅が、長い間、不安な緊張の中で隔てられていたが、言葉や思考を超えた領域で楽に融合する地点である。

私たちの宴は今、終わりを告げた。これが私たちの役者だ、

私が予言したように、すべての霊魂と

空気に溶けていく…。

私たちはそのような存在である

夢が作られるように、そして私たちの小さな命が

眠りながら丸くなった。

-シェイクスピア『テンペスト』

死ぬことは、ひどく大きな冒険となるだろう。

– ジェームズ・バリー『ピーターパン』