Depopulation, Deindustrialisation & Disasters

Building Sustainable Communities in Japan

本書の「トリプルD」とは何を意味するのだろうか。それは、現在の日本が直面している問題を決定している3つの要因を表している。「過疎化」「脱工業化」「災害」である。

2008年以降、日本は高齢化とともに「過疎化」を経験した。また、グローバル化に伴う「脱工業化」にも遭遇している。少子高齢化による人口減少、脱工業化による経済の変化は、先進工業国の多くで見られる現象である。このダブルDによる社会・経済の変化は、行財政の構造変化をもたらし、民主主義そのものにも影響を及ぼしている。

現在、日本では、過疎化と脱工業化の影響は、大都市圏以外の地方都市や農村部でより深刻になっている。財政難に直面する自治体が増え、人々の生活を支える行財政サービスを維持できなくなるという危機的状況に非常に近づいている。日本政府がとってきた地方分権や市町村合併という手法が、この危機的状況を緩和するものであるとは、もはや信じられなくなっていたのである。そして2011年3月、東北地方は大地震と津波に見舞われ、この自然災害は福島原子力発電所の最悪の事故という人災を引き起こした。東日本大震災の試練は、日本人の価値観に計り知れない影響を与えた。

本書は、トリプルDの分析そのものを意図しているわけではない。むしろ、トリプルDのインパクトが日本でどのように顕在化したか、そして、日本の地域社会がトリプルDに直面したとき、どのようにサステナビリティを実現できるかを記述しようとするものである。この「まえがき」では、トリプルDのそれぞれの現状を分析し、各章のアウトラインを示す。

日本の過疎化日本の将来人口は、少子高齢化、過疎化、少子化のすべての側面において、新たなフロンティアを示している。他の先進工業国が経験したことのないスピードで過疎化に直面することが予想される。

日本の人口は1950年代以降、年々増加し、1967年に初めて1億人を突破したが 2008年の1億2808万人をピークに下降線をたどっている。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2050年には日本の人口は1億人を割り込むと予測されている。人口構成も変化しており、年少人口(14歳以下)が年々減少する一方で、老年人口(65歳以上)は増え続け、少子高齢化が加速している。総人口に占める高齢者人口(65歳以上)の割合は、2017年には27.7%に拡大した。

日本政府は歴史的に海外からの移民・難民を受け入れない方針であり、永住ビザの取得や帰化による日本国籍の取得が困難である。したがって、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計は、日本の国際移動率が先進国の中で最も低いと仮定して算出されている。一方、日本では若年労働者が不足しており、政府は一定の条件下で海外からの労働者を受け入れている。2018年1月1日時点の総務省国勢調査によると、日本に居住する外国人の数は249万7656人となり、現行の外国人の在留管理制度が導入されて以来、最高を更新している。今後も、労働者として受け入れる外国人の数は増加すると思われる。一方では急増する訪日観光客や非居住者人口を受け入れ、他方では移民を拒否するという方針に対して、直接的な異論はないようだ。総人口の減少を国際移民でカバーするシナリオは提示されていない。

過疎化・高齢化は全国的な現象だが、非大都市圏での影響はより深刻である。人口は首都圏に集中しており、特に首都圏が顕著である。日本の人口の30%(約3643万人)が首都圏に集中している。首都圏以外の地域では若年人口(15歳から29歳まで)の減少が続いているが、東京圏では若年人口の転入が転出を上回っている。

自治体の基盤強化を目的に実施された市町村合併(「平成の大合併」と呼ばれる)は 2005年にピークを迎えた。1999年に3232あった市町村数は、政府が設定したこの目標年次である2010年3月には1727まで減少した(現在は1718)。同時に実施すると約束されていたはずの地方分権改革は、税源移譲という点では実現されていない。それゆえ、自治体の行財政改革のインパクトは限定的であった。

このような状況下、多くの自治体で誘致政策が実施されたが、成功例は限られている。日本の地域社会は、藩政時代から血縁や地縁に基づく伝統がある。そのため、地域社会は外部からの来訪者との交流が不得手なところが多い。地方誘致の対象は、血縁や地縁のない人、場合によっては外国人も含まれる。地域社会と大学の連携・交流プログラムが、地域社会に変化をもたらす役割を果たす試みもある。閉鎖的になりがちな地域社会を開放するような変化をもたらす機会が広がっている。そのアプローチは、人々のレジリエンスを高め、人的・社会的資本を育むことにつながる。また、何度も自然災害に見舞われた日本の地域社会に特化したモデルの開発にもつながっていく。

日本における脱工業化先進工業国は、グローバル化や新興工業国の台頭により、いずれも「脱工業化」に直面している。日本は1968年以来、2010年に中国に抜かれるまで42年間、世界第2位のGDPを誇っていた。長い年月をかけて工業化が進み、農林業が主な産業であった地域も含め、全国に工場が建設された。そのため、脱工業化の影響は大都市圏だけでなく、日本のさまざまな地域で直接的に感じられる。世界の多くの先進国と同様、日本政府も1990年代以降、新自由主義的な政策に舵を切ってきた。市場を活用し、グローバル化に対応するための政府の政策は、バブル経済の崩壊から日本経済を完全に回復させることができなかった。1980年代には、国民全体が「中流」と言われ、多くの日本人がその一員であると信じていたが、その状況は夢であったかのように消え去った。昨今、所得格差が拡大し、雇用が不安定な人が増えている。

過疎化は地域社会の持続可能性を脅かし、持続可能性に対する不安感がさらなる人口減少を招くという悪循環に陥っている。このような負のスパイラルに陥る懸念は、大都市圏以外の都市や地方にも広がっている。日本政府は、世界における日本経済のプレゼンスを確保し、新自由主義的な経済政策によって経済成長を追求する努力を続けている。グローバル化によって東京などの大都市圏に極度に集中した経済機能に対抗できるような、地域経済の明確なビジョンがないまま、時間が経過し続けている。

脱工業化を中心とした経済の変化は、人口の絶対数の減少や高齢化の影響とあいまって、自治体の存続に大きな影響を与える。税収減による財政危機、医療・介護費の増加などによる社会保障制度の給付と支払いのバランス喪失など、さまざまな問題が浮上するだろう。

また、グローバルな競争ではなく、地域内の経済循環を促進する経済戦略を重視する考え方もある。食糧やエネルギーの面では、日本は海外からの供給に大きく依存している。そこで、FEC(Food, Energy, and Care)と呼ばれる分野を地域経済再生のリーディング産業、すなわちエンジンとして期待する考え方が生まれてきた。そのため、地域の資金を活用した社会的企業の設立が進んでいる。これらの傾向は、ポスト福島の時代に新しい生き方を模索する人々の増加に直結している。

マクロ経済の動向に期待をかけて地域経済を活性化させるのではなく、自分たちで地域を活性化させるという観点から、地域ブランド戦略をとる自治体も増えてきている。農水産物や加工品、商業施設の集積、観光地、さらには地域の生活文化や精神性なども、ブランド化できる地域資源と考えられている。地域資源のブランド化は、単にブランド認知を図るのではなく、その地域に関連する自然、歴史、風土、文化、伝統などを活用することで可能になるのではないか、と論じられている。

過度な成長の追求が地球の持続可能性を脅かすことを念頭に置きつつも、過疎化による経済縮小の恐れはぬぐい去れない。このような背景から、様々な経済対策が提案されている。これらの施策に共通する特徴は、一定のローカリズムを重視することである。地域間あるいは生産拠点間の競争という形でグローバル化に関与してきた地域経済が、今度は自分たちの立場をより相対化しようとしているように見える。これをリローカリゼーションの潮流と呼ぶことにする。

地域社会や地域経済への注目は、グローバリゼーションに対する反発、あるいは保守的、反動的な傾向として読者に捉えられるかもしれない。今、日本で注目されている地域経済再生の活動は、単にグローバル化への反動としてのリローカル化ではなく、地域社会やライフスタイルを内省することで生まれるリローカル化の側面がある。東日本大震災と福島原発事故の体験が大きな影響を与えたことは明らかである。現在、地域社会レベルで持続可能性を実現しようと、未来に向けた取り組みが行われていることを、読者は知ることができるだろう。

日本の災害気候変動により、世界的に共通した現象が起きているのが、災害である。大気や海水の温度上昇などの気候変動により、異常豪雨や干ばつ、強力な台風やハリケーンの発生などが次々と起こっている。気候変動への対応の必要性は、世界的に認識されている。

日本では、台風や集中豪雨、降雪による災害が頻発している。これらは、工学的な防災対策や気象予報では完全には回避できない大規模な自然災害であるという特徴がある。近年、死傷者を出した主な水害・雪害は以下の通りである。(2004年台風23号98名死者・行方不明、②2005~2006年雪害152名死者・行方不明、③2010年雪害131名死者・行方不明、④2011年台風12号98名死者・行方不明、⑤2011年台風14号15名死者・行方不明。

(5)2011年の台風15号、死者・行方不明者20名、(6)2011~2012年の雪害、死者・行方不明者133名、(7)2012~2013年の雪害、死者・行方不明者104名、(8)2013~2014年の雪害、死者・行方不明者95名、(9)2014年の豪雨、死者・行方不明者77名、(10)2017年の台風21号、死者・行方不明者8名、(11)2018年の豪雨、死者・行方不明者200名超となっている。頻度が高く、人的・物的損失が大きくなっている。

2018年西日本を襲った豪雨(11号)は、3日間で553億平方メートルの雨量を記録し、過去40年間で最も多い雨量となった。この量は、日本全国の年間降水量の1割弱に相当する。過去の記録からは予想できないような降水量や積雪を伴う事象が相次いで発生している。

また、日本では火山や地震による被害も頻発している。近年、犠牲者を出した主な地震は以下の通りである。(1995年1月の阪神・淡路大震災(M7.3)死者6434人、行方不明者3人 2004年10月の新潟県中越地震(M6.8)死者68人 2007年7月の新潟県中越沖地震(M6.8)死者15人。8)2007年7月死者15名、(4)2008年6月岩手・宮城内陸地震(M7.2)死者17名、行方不明者6名、(5)2011年3月東日本大震災(M9.0)死者18493名、行方不明者2683名、(6)2016年4月熊本地震(M7.3)死者267名、など。その頻度も高く、人的・物的損失も大きい。

第二次世界大戦直後の1940年代後半から1950年代にかけては、地震や台風などの自然災害が頻発し、それぞれ1000人以上の死傷者を出している。1959年の伊勢湾台風では5000人以上の死傷者を出した。この台風の後、森林保全、治水、海岸整備が行われ、自然災害による死者・行方不明者は激減した。また、観測・予測や避難体制などの防災体制も整備された。日本人の多くは、自然の力はある程度抑えられると考えるようになっていたのである。

1995年の阪神・淡路大震災では、当時、戦後最大の死者・行方不明者数を記録した。そして、2011年の東日本大震災では、地震に加えて津波により2万人近い死者・行方不明者が出るという甚大な被害をもたらした。これらの災害事象は、自然の力が侮れないものであることを明確に示した。また、福島原子力発電所の事故は、地震と津波に伴う最悪の人災となった。今もなお、東日本大震災による天災・人災は、確実に日本人の心に影響を与え続けている。

この震災の後、「絆」という言葉が広く受け入れられるようになった。この言葉は、人と人との絆や支え合いの大切さを表している。また、被災地への救援や支援を通じて、互いに支え合うという意味も含まれている。震災発生時、そして復興過程においても、地域コミュニティの役割の大きさ、ソーシャルキャピタルの重要性が広く認識された。大切なのは、政府ができることだけではなく、ローカルガバナンスが重要である。これは、東日本大震災を経験した国民が実感し、受け入れたことである。

物理的な被害は死者を出しただけでなく、生き残った人たちも、家の再建をあきらめたり、会社やお店の閉鎖を決断しなければならないなど、未来への無力感をもたらしてしまった。生活再建には長い時間がかかるだろう。未来を見ようとするときに感じる持続的な無力感の源である福島原子力発電所の事故を収束させるための説得力のあるビジョンは示されていない。しかし、保守党政権は、レジリエンスの名の下に、原発を残し、ハードな国土開発政策を維持している。このような政策は一般国民に広く受け入れられるものではなく、東日本大震災以降も地震が発生し、被害が出ているため、再稼働できた原子力発電所はごく一部にとどまっている。また、予想を超える強いパワーを持った台風や集中豪雨による水害や土砂災害も毎年のように発生している。構造物対策のみで国土強靭化を追求するアプローチには限界があることを誰もが認識し始めた。

トリプルDに直面する日本では、非首都圏の人口の絶対的な減少により、地域社会や自治体が消滅する可能性を予測するオピニオンリーダーも出始めている。このリスクは多くのメディアを通じて広く知られるようになり、一般市民も地域社会の将来について不安を抱くようになった。

トリプルDは、地域社会の持続可能性を危うくする可能性がある。しかし、膨張と競争に根ざした時代遅れのパラダイムを置き換える機会を提供する可能性もある。実際、トリプルDを建設的に受け止める独自の試みは、すでに数多く行われている。実際、2011年の大震災以降、ポスト福島の新しいライフスタイルを模索する人たちがすでに増えている。

龍谷大学地域公共人材・政策開発研究センター(LORC)では、日本の地方行政・地域政策の研究センターとして、トリプルDに対する日本の挑戦とアプローチを共有する義務があると考えている。

本書の構成

第1章(Thorsten Wiechmann)では、アメリカ、ヨーロッパ、東アジアの地域社会における人口動態と経済的課題を概観し、特に進行中の過疎化と脱工業化のプロセスに注目している。これらのトレンドは別々に扱われることが多いが、相互作用の中で理解されなければならない。

第2章(永富和明)では、代議制民主主義の硬直性が、トリプルDが日本の政治を作り変えることを阻んできたとする。日本も例外ではなく、多くの国が何らかの問題を抱えているが、日本の政治は他国と比較して極端な例である。

第3章(土山公江)では、1960年代の社会変化、それに対応するための先進的自治体の出現 2000年の地方分権改革の過程を整理した上で、最近のトリプルDに対応する自治体が直面している課題について検討した。

第4章(新川達郎)では、日本のガバナンスとメタガバナンスについて考察している。現在の日本では、中央集権的な中央政府中心のガバナンスから水平ネットワーク型のガバナンスへの変化が顕著になっているが、中央集権的なガバナンスとネットワーク型のガバナンスが共存している状況もあり、どのガバナンスに対しても何らかの失敗が発生しているという。

第5章(久保智美、村田和代)では、京都府の幅広い分野・セクターと連携・協力した人材育成の取り組み「京都アライアンス」を紹介する。「公共政策認定マネージャー」は、「地域公共人材(LPHR)」の能力を資格という形で可視化した、最先端の京都モデルである。

第6章(大石直子)では、人口減少に直面する農村の現状と課題を整理し、外部からの若い移住者を中心とした地域活性化の取り組みを追跡し、持続可能な新しい農村のあり方について考察している。深刻なトリプルDの中で、地域活性化政策の名の下に、東京一極集中から地方回帰への政策転換が行われ、若者の地方移住・定住政策-地域活性化協力隊(CRCF)-も行われている。

地域によって課題が異なる中で、地域の課題に取り組むことで地域そのものの力を高めるコミュニティ・ガバナンスが重要である。第7章(今里加奈子)では、地域共生社会の方向性は「コミュニティ化」の側面があるとの見解を示している。

同じ生活圏を持つ都市間の競争を続けることは、その地域の疲弊をもたらすが、地方都市の公立病院の現状は、その典型例であろう。第8章(豊田直、矢作博)では、スケールメリットを最大限に引き出すための病院再編と、医療資源を無駄なく活用するためのガバナンス機能の必要性を説いている。

日本では、フードデザート(食の砂漠)は主に過疎地で確認されているが、食料品店の量や食料へのアクセスという点では一見満足できる都市部でも、この現象は発生する可能性があるという。第9章(阿部大輔)は、京都市中心部におけるフードデザート問題の顕在化の現状を研究し、近隣のソーシャルキャピタル的な相互扶助システムが徐々に低下している絶滅危惧地域を特定することを目的としている。

第10章(清水真由子)は、日本における工業化と都市化のバランスが変化したとき、都市はどのように変化するのかについて述べている。本章では、かつて日本を代表する工業都市であった大阪の都市化と工業化のプロセスを、特に環境汚染に焦点をあてて論じている。

第11章(洪志晋)では、日本の農業・農村が抱える問題と、その解決を目指した農業政策や農業補助金制度の特徴について整理している。生産者の農業経営能力の向上や農産物の流通問題などに関する新たな政策や、既存の支援策の方向転換が必要であると考えられている。

第12章(的場信孝)では、森林資源の新たな活用の先進事例として、農村部の2つの自治体を紹介している。森林資源は、日本の国土の7割が森林であることや、かつて林業が地方の基幹産業であったことなどから、以前から実務家、研究者の双方から注目されている分野である。

第13章(石原良牙)では、日本の防災対策が大きく転換するきっかけとなった阪神・淡路大震災と東日本大震災の2つの地震災害の被害の特徴を概観している。本章では、災害レジリエンス論において追求すべき目標を、「危機による被害の最小化」「迅速な復旧の実現」「持続可能で公平な都市の構築」に設定できることを主張する。

第14章(齋藤文彦)では、2013年7月に創刊された雑誌と食の新しい月刊デリバリーパッケージ「東北フードコミュニケーション(TFC)」に注目する。本章では、震災がこうした先駆的な事例を呼び起こし、新しいタイプの経済への希望を示していることを論じている。

第15章(太田直史)では、2011年の東日本大震災以降、日本の防災法や制度がどのように整備されてきたかを説明し、地域のレジリエンスに依拠した防災体制の確立に向けた課題を明らかにしている。復旧・復興の面では課題が残されており、予防の面では市民自身の自助努力の強化が重要であることを述べている。

第16章(大島堅一)では、福島原発事故後、日本のエネルギー政策、原子力政策がどのように変化したかを詳述している。本章では、原子力政策の重要な柱は、脱原発、福島原発事故の事後処理、放射性廃棄物処理であると考える。

1995年の阪神・淡路大震災では、発生から3カ月間で約117万人が被災地でボランティア活動を行ったと言われており、日本では1995年が「ボランティア元年」と言われることが多い。第17章(深尾昌隆)では、「阪神・淡路大震災」を契機とした日本社会の変容を、市民活動に関するいくつかのトピックを取り上げながら概観している。

京都府 白石勝隆

謝辞

本書は、LORCの16年にわたる研究活動の成果として刊行されるものである。本書の目的は、日本の社会経済的な課題であるトリプルDについて、最新の情報を読者に提供することである。本書は、「過疎化」「脱工業化」「災害」という3つのDに関する日本の社会経済的な課題について、読者に最新の情報を提供することを目的としている。その結果、世界各地で同じような問題に直面している人々に貢献できればと願っている。本書の出版にあたり、辛抱強くサポートしてくださったパルグレーブ・マクミランの出版チーム、特にレイチェル・バラード氏とジョアンナ・オニール氏にまず感謝の意を表したい。

本書の編集者として、編集者の要求に忍耐とプロ意識をもって応えてくださったすべての著者の方々に感謝したい。彼らのたゆまぬ努力と献身により、本書は有益かつ挑戦的なものとなり、地域の持続可能性のための有用な政策の方向性を示唆することに成功したと考えている。

本書は、著者以外の多くの人々の協力によって成り立っている。本書の議論は、LORC研究メンバーの研究成果に基づいている。過去16年間、世界中の100名以上の研究者や専門家がLORCの研究に携わってきた。また、龍谷大学総合政策学部の仲間たちにも大きな貢献をしていただいた。また、私たちの研究訪問を快く受け入れてくださり、研究活動に有益な情報を提供してくださったすべての方々、組織に感謝いたします。

編者として、LORCの博士研究員である永冨和明氏に多大な謝意を表する。彼は本書の共著者であるが、出版に際しての全体的なマネージメントを担当してくれた。また、LORCの並木周太郎氏、龍谷生存学研究センターの高峰明子氏には、本書の出版準備の最後の段階まで手伝っていただいた。

最後に、本書の執筆者を代表して、家族にも心からの感謝を捧げたい。彼らの支援なしには、この仕事を終えることはできなかっただろう。

本研究は、文部科学省「平成26年度~平成30年度私立大学戦略的研究基盤形成事業」の助成を受けたものである。

白石勝隆 的場信孝

目次

- 第Ⅰ部日本は世界のトリプルDの縮図

- 1 トリプルDに直面する世界の潮流。ダイナミクス、チャレンジ、そして機会トルステン・ヴィークマン

- 1.1 はじめに

- 1.2 空間と場所の変容に関する世界的な傾向

- 1.3 過疎化の世界的潮流

- 1.4 脱工業化の世界的潮流

- 1.5 結論

- 2 トリプルDの時代における日本のデモクラシー

- 2.1 はじめに

- 2.2 日本型デモクラシーの静態的特徴

- 2.3 日本型デモクラシーの遅効性

- 2.4 代表制民主主義の硬直性

- 2.5 終わりに

- 3日本の自治体における地方分権とトリプルD

- 3.1 2000年の分権改革は「転換」であった

- 3.2 近代化と自治体

- 3.3 高度成長期と自治体の「リノベーション

- 3.4 トリプルDを目指す自治体

- 4日本のガバナンスとメタガバナンス

- 4.1 はじめに

- 4.2 日本におけるトリプルDの影響。ガバナンスの変遷とその概念

- 4.3 日本におけるガバナンスの変化

- 4.4 市民社会セクターの台頭によるガバナンスとトリプルDsの変化

- 4.5 公共セクターにおけるガバナンス改革。マルチレベル・ガバナンスの動向

- 4.6 トリプルDsに対応するガバナンス改革の展開

- 4.7 おわりにパートナーシップ型ガバナンスをリードするメタ・ガバナンスは機能するだろうか?

- 5 地域公共人材育成のための京都アライアンス

- 5.1 はじめに

- 5.2 京都府の概要

- 5.3 京都アライアンスとは?

- 5.4 地域資格「公認政策マネージャー」とは?

- 5.5 地方公共団体の人材育成による地域活性化

- 5.6 京都アライアンスによる人材育成の将来展望

- 1 トリプルDに直面する世界の潮流。ダイナミクス、チャレンジ、そして機会トルステン・ヴィークマン

- 第二部過疎化

- 6 持続可能な新しい農村のかたちと都市からの移住者の役割

- 6.1 はじめに

- 6.2 危機に直面する中山間地域

- 6.3 地域活性化から農山村の再生へ。国の政策と若者の田園回帰

- 6.4 京都府北部における移住・定住促進政策の展開

- 6.5 移住者による新たな地域価値創造のための基盤づくり(調査研究)

- 6.6 まとめと今後の展望未来につなぐ農山村のかたち

- 7 社会保障制度と「地域共生社会」実現のための展望と課題

- 7.1 はじめに

- 7.2 トリプルD(過疎、脱工業化、災害)の中の超高齢化社会

- 7.3 地域共生社会の実現に向けた政策の転換

- 7.4 地域共生社会における「コミュ二ティ化」の意義

- 7.5 地域レベルにおけるコミュニティ・ガバナンス

- 7.6 おわりに

- 8 人口減少・高齢化地域における持続可能な医療システム。京都府北部を事例とした一考察

- 8.1 地域医療。損なわれる持続可能性

- 8.2 本論文の目的と研究手法

- 8.3 京都府北部の概要

- 8.4 京都府北部の医療をめぐる問題点

- 8.5 人口減少に耐える仕組みへのパラダイムシフト

- 9 京都に出現した食料砂漠。建築環境における持続可能で健康的な生活のためのプランナーの新たな挑戦

- 9.1 はじめに

- 9.2 日本における食料砂漠に関する政策の現状

- 9.3 日本の都市と地域における食料砂漠の社会的背景

- 9.4 食品砂漠に対する計画への障壁

- 9.5 京都市のケーススタディ

- 9.6 フードセンシティブな計画と都市設計に向けて

- 9.7 危機か好機か?

- 6 持続可能な新しい農村のかたちと都市からの移住者の役割

- 第3部 脱工業化

- 10 工業化が日本の都市に与えた影響。大阪の過去と未来

- 10.1 都市再生への岐路

- 10.2 工業都市・大阪のあゆみ

- 10.3 大阪の環境汚染とポスト工業化

- 10.4 汚染された工業都市の再生

- 11 新しい状況に対応しにくい日本の農業補助金の問題点。京都府北部・京丹後市森本地区の事例を中心に

- 11.1 はじめに

- 11.2 京丹後市大宮町森本地区の概要と農業経営上の問題点

- 11.3 農地集約型経営を目指した土地改良事業と財政支援策

- 11.4 地域農業経営と農地保全のための財政支援策

- 11.5 地域に残された課題

- 11.6 おわりに

- 12 エネルギーガバナンス地域の持続可能性のためのエネルギー政策の主流化

- 12.1 日本の農山漁村における現在の課題

- 12.2 北海道下川町

- 12.3 岡山県西粟倉村

- 12.4 共通の成功要因

- 12.5 おわりに

- 10 工業化が日本の都市に与えた影響。大阪の過去と未来

- 第4部 部災害

- 13日本における「災害レジリエンス論」の形成と展開石原良賀

- 13.1 はじめに

- 13.2 日本における災害対策の概要

- 13.3 阪神・淡路大震災と減災対策

- 13.4 東日本大震災とレジリエンス

- 13.5 今後の巨大地震への対応

- 13.6 「ディザスター・レジリエンス理論」の展開

- 14 震災後の東北におけるニューエコノミーの事例としての東北フードコミュニケーション齋藤文彦

- 14.1 はじめに

- 14.2 トリプル災害としての3.11

- 14.3 東北フードコミュニケーション

- 14.4 コミュニティ・サポーテッド・アグリカルチャーの新たな取り組み

- 14.5 フードコミュニケーションの取り組みへのアクセス

- 14.6 おわりに

- 15 東日本大震災後の防災関連法・制度の整備と地域のレジリエンス

- 15.1 はじめに

- 15.2 日本の防災法・防災制度の構造

- 15.3 法律の改正と新法制定

- 15.4 GEJE後の重要な新法とローカルレジリエンス

- 15.5 おわりに

- 16 福島原発事故が原子力政策に与えた影響

- 16.1 はじめに

- 16.2 福島原発事故前のエネルギー政策と原子力発電

- 16.3 行き詰まった原子力政策

- 16.4 福島原発事故後の民主党政権下での変化

- 16.5 自民党・公明党連立政権下での原子力発電への回帰

- 16.6 原発を存続させるための政策形成

- 16.7 福島原発事故の処理費用の国民への転嫁

- 16.8 将来への展望

- 17 日本におけるコミュニティ財団と社会的投資

- 17.1 はじめに

- 17.2 人口減少社会とコミュニティ・ファウンデーション

- 17.3 市民権を支える市民系コミュニティ財団

- 17.4 シビック・コミュニティ・ファウンデーションとその社会的インパクト

- 17.5 社会的投資による地域金融システムの構築

- 17.6 自治の変容と社会的投資

- 17.7 エコシステム構築のための準備 ibliography

- 18 おわりに

- 18.1 日本におけるトリプルDsのインパクト

- 18.2 地域社会の持続可能性を高めるために

- 13日本における「災害レジリエンス論」の形成と展開石原良賀

- 索引

編者・寄稿者紹介

編集者について的場信孝(まとば・のぶたか) 龍谷大学政策科学部教授、2014年より龍谷大学LORC副センター長。英国バーミンガム大学にて博士号を取得。

2008年から2011年まで龍谷大学地域公共人材・政策開発研究センター(LORC)所長、2014年から同センター長。LORCの所長職と並行して、総合政策学部長、総合政策科学研究科長、地域連携センター長など、大学の重要ポストを歴任している。また、京都の大学、自治体、企業、NPOが連携する京都アライアンスの理事長も務めている。

寄稿者

- 阿部大輔(龍谷大学政策科学部教授、日本

- 深尾正隆 龍谷大学政策科学部教授。

- 今里加奈子(いまさと・かなこ) 龍谷大学政策科学部教授。

- 石原良牙 龍谷大学政策科学部准教授。

- 金宏志龍 谷大学政策科学部准教授。

- 久保智美 龍谷大学LORC博士研究員(日本).

- 村田和世 龍谷大学政策科学部教授。

- 永冨和明 龍谷大学LORC博士研究員。

- 新川達郎 同志社大学総合政策学部教授。

- 大石直子 龍谷大学総合政策学部助教授。

- 大島健一 龍谷大学総合政策学部教授太田直史龍谷大学大学院総合政策科学研究科長。

- 齋藤文彦:龍谷大学国際学部教授。

- 清水真由子龍谷大学政策科学部助教授。

- 豊田直関東学院大学経済学部講師 (日本)

- 土山公江 龍谷大学政策科学部教授、日本。

- ドルトムント 工科大学空間計画学部学部長。

- 矢作宏 龍谷大学政策科学部教授を退任。

図表一覧

- 図11

- 図21 欧州の都市の動態類型 1990-2010 過去半世紀における衆議院総選挙の年齢別投票率。(出典:日本経済新聞社ソムショ(2017)。日本政府では総務省が発表している一連のサンプリング調査から引用)

- 図31 戦後自治の展開と改革ポイント

- (出典:千葉自治総合研究所、神原・辻堂 2016、p.viii)

- 図32 松下圭一が分類した政策。筆者は、松下(1991, pp.36-46; 1996, p.12; 1987, p.4)の著作をもとに作成した。ただし、各行のタイトルは「現代の差別化」以外は著者が設定した。*松下は「市民志向の政策」という言葉を使ったが(1987,1991)、後にこの言葉ではなく「第三種局面の市民的課題」という言葉を使うようになった(1996)。

- 図51 京都府の製造業企業数の推移

- 図52 京都アライアンス・スキーム

- 図53

- 図61 相互学習のコミュニティ

- 日本の農業従事者人口の推移。(出典農林水産省「日本の農業労働力に関する統計」http://www.maff.go.jp/i/tokei/sihyo/data/08html)

- 図62 日本の農業就業者の平均年齢の推移。

- (出典) 農林水産省「日本の農業労働力統計」http://www.maff.go.jp/i/tokei/sihyo/data/08html)

- 図63 空き家動員のプロセス (出典:綾部市)

- 図71 伊賀市における福祉の圏域(層)。(出典:伊賀市第三次地域福祉計画)

- 図72 「支え合い輸送」の住民運転手とその車両

- 図81 京都府内の二次医療圏と病院分布注:地図上の丸印は病院の位置を示す。(出典) 「平成27年国勢調査;境界データ」および京都府HP 京都府内の医療機関一覧(2017年9月30日現在)。

- 法政大学非常勤講師の森直子氏作成)

- 図91 日本に出現したフードデザート図92

- 京都府とその行政区(区)

- 図93 生鮮食品から500m以上離れた場所に住む人の人口比率。(出典) 農林水産研究所(2013)『食良品アクセスマップ』、共立住宅共創社(2017)『食良品マップ』より筆者作成)

- 図94 500m圏内に住む人の人口 (出典:清風時計の総合窓口(2018)『地図でみる時計』(平成27年版住民基本台帳2文の1 地色メッシュデータ)、共立住宅共創庫(2017)『都市住宅地図』より筆者が作成。)

- 図95 500m以内の距離の経年変化率。(出典:日本経済新聞社清風時計の総合窓口(2018)『地図でみる時計』(平成27年版住民基本台帳文の1 地色メッシュデータ)、共立住宅共済社(2017)『共栄住宅住宅地図』より筆者作成)

- 図96 500mの距離での高齢化世帯率 (出典:日本経済新聞社清風時計の総合窓口(2018)『地図でみる時計』(平成27年版住民基本台帳2分1地色メッシュデータ)、共立住宅共済社(2017)『共栄住宅住宅地図』より筆者作成)

- 図97 食料の入手可能性と社会資本に基づく「ハザードエリア」

- (出所:岩間 2017をもとに筆者作成)。

- 図98 エリアBの地域資源(出典国土地理院・地域情報サイトより筆者作成)

- 図99 Bエリアの用途地域(出典:国土交通省「木版地図情報サイト」より筆者作成京都市情報館(2017)、都市計画地図、国土地理院・地図情報サイトより筆者作成。

- [を参照)

- 図910 エリアCの地域資源(出典:日本経済新聞社国土地理院「木版地図情報サイト」より筆者作成

- 図911 C地区の用途地域(出典:国土交通省「地域情報サイト」より作成共立情報館(2017)、都市計画地図、国土地理院・地図情報サイトより筆者作成)

- 図11.1 森本地区における農地開発をめぐる関係表。(出典) 2015年4月から2018年2月にかけて、森本地区と京丹後森本あぐり株式会社に繰り返しヒアリングした内容をもとに筆者が作成)

- 図12.1 一の橋バイオビレッジの住宅地

- 図12.2 西粟倉の小水力発電所

- 図13.1 全国地震動予測地図(今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率)。

- 図16.1 福島原発の廃炉に向けた新たな資金調達のスキーム。(出典) 電力システム解体新書2017』23頁)

- 図17.1 市民コミュニティ財団の機能

- 図 17.2 地域課題を解決する市民コミュニティ財団の特徴

- 表一覧

- 表11 表12 欧州の縮小都市のタイプ 1990-2010表21の産業における雇用(全雇用に占める割合)表22表22表81 選択国

- 1993年衆議院議員総選挙以降の日本政府一覧

- 衆議院小選挙区の選挙人数の推移

- 京都府の各二次医療圏における人口動態の推移

- 表91表92 経済産業省の政策課題フードデザートに関する日英米の比較概念図

- 表93 4つの特徴的な地域

- 表94 エリア 「B 」のプロフィール

- 表95表13.1

- エリアCのプロフィール

- 自然災害による死者・行方不明者の内訳

第1部 日本は世界におけるトリプルDの縮図

1.トリプルDに直面する世界の潮流ダイナミック、チャレンジ、そしてチャンス

トーステン・ヴィークマン

1.1 はじめに

世界各地の都市や地域は、多様な課題に直面している。国や経済圏を超えた変革の原動力となる複雑な力は、地域ごとに全く異なる結果をもたらしている。日本では、少子高齢化という人口動態の変化により、国土の大半で「過疎化」地域が形成された。また、グローバル化と技術進歩の過程による経済構造の変化は、重工業や製造業における産業雇用の減少という意味で、各地で「脱工業化」を強行した。また、日本は地震、火山噴火、台風、津波などの自然災害が最も多い国の一つであり、その過失や人為的なミスが2011年の福島第一原発事故のような人災に発展することもある。

K. 白石、的場直樹(編)『過疎化・脱工業化と災害』

日本は特に困難な状況にあるが、過疎化、脱工業化、災害のトリプルDに直面し、都市や地域の経済・社会生活に大きな影響を与えているのは、決して日本だけではあるまい。グローバルな変容は、世界中の多くの場所で同様のダイナミクスと課題を増加させることにつながっている。

1.2 空間と場所の変容に関する世界的な傾向

変容は新しい現象ではない。よく言われるように、変化ほど不変なものはない。今から約2000年前、ローマの哲学者・政治家であるセネカは、友人ルシリウスに宛てた有名な手紙の中で、故郷のリヨンが全焼し、打ちひしがれている共通の友人について書いている。しかし、セネカは、都市の滅亡を平静に耐えなければならないという見解を示した。「当時の都市衰退の原因として、火災や洪水、暴風雨のほかに、都市の老朽化、気候の悪化、空き家の維持管理不足などを挙げているのは興味深いことで、約2000年前に気候問題と都市の縮小について論じている。

このように、トランスフォーメーションは古くからある問題だが、同時に非常にトピック性の高い問題でもある。この言葉は、政治学や社会科学から経済学、法律学、数学に至るまで、多くの科学分野で見かけることができる。政治学、社会科学、経済学、法学、数学など、多くの科学分野でこの言葉が使われており、それぞれ独自の理論を展開している。また、都市や地域の発展に関する現在の議論においても、変容の概念が用いられることが多くなっている。例えば、ドイツの地球変動諮問委員会(WBGU 2011, 2016)は、持続可能性に向けた「大きな変革」と「都市の変革力」に関する主要な報告書によって、重要な推進力を提供した。変革の一般的な定義、例えば、ある均衡状態から新たな状態への社会技術システムの包括的な変化というものは、必然的に抽象的で把握しにくいものにならざるを得ない。この用語の人気は、実は、橋渡し的な概念として、学問の境界や科学と実践の学際的な理解を促進するという事実に基づいているのかもしれない。イノベーション、生活の質、ガバナンスといった他の橋渡し概念と同様に、変革の概念は共通の参照点として、また関連する議論の触媒として機能する。

今日、北米、ヨーロッパ、東アジアの先進国におけるトランスフォーメーションのプロセスは、空間開発のトレンドが複雑な矛盾の連鎖として現れているため、やや複雑なものとなっている。ローカルな場所は、一方向にしか発展しないわけではない。むしろ、空間開発は、相反するトレンドと分散した発展によって特徴付けられる。空間開発における相反するトレンドは、並行して存在し、しばしば反対方向に走っている。

- 今日の経済は、一方でグローバル化、新自由主義、二極化、社会的格差の拡大といったプロセスによって特徴づけられている。一方、地域化、ローカル経済、コモンズの世界が台頭している

- 政治では、規制緩和、福祉国家からの撤退、官民連携、ポピュリスト運動などの動きがある。しかし、法制度化、直接民主主義、「ゲリラガーデニング」のようなアプローチによる公共空間の共同生産といった逆潮流もある

ゲリラガーデニング(花ゲリラ)とは、廃墟、手入れされていない場所、私有地など、法的な耕作権のない土地で、食料、植物、花などを育てる園芸行為である。ゲリラガーデニングには、法的な境界線を越えて活動する園芸家から、抗議行動や直接行動の一形態としてゲリラガーデニングを利用して変化を起こそうとする政治目的の園芸家まで、さまざまな人々や動機が含まれる。https://en.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_gardening

- デジタル革命は、ビッグビジネス、インダストリー4.0、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能、さらにはソーシャルネットワーク、クラウドファンディング、知識の共有、オープンソースなどをもたらした

- 食料生産の分野では、グローバル市場、アグロインダストリアル生産、遺伝子組み換え、コンビニエンス・フードに直面する一方で、有機生産、地域循環の強化、スローフード、アーバンガーデニングといった逆潮流が起きている

- 住宅では、多くの急成長都市で、居住空間の拡大、住宅不足、家賃の上昇、「住宅への権利」に関する新たな議論が起きていることがわかる。一方、縮小する都市では、空室率の上昇、ジャンク不動産、都市インフラの未活用、賃貸料の激減が見られる

このような背景から、以下では、挑戦する地域社会にとって特に重要な空間開発のトレンドとして、過疎化と脱工業化という2つの項目を取り上げることにする。決して、他のトレンドがあまり意味をなさないかのような印象を与えてはならない。例えば、気候変動も重要なトレンドのひとつである。地球温暖化、海面上昇、世界の一部地域での干ばつの増加、他の地域での降水量の増加、異常気象、洪水、都市のヒートアイランド化などである。しかし、この章では、まず、高齢化、多様化、人口減少というよく知られた三部作からなる人口動態の変化に特別な注意を払うことにする。高齢化は先進国のほとんどの場所で実際に影響を及ぼしているが、縮小はどこでも見られる現象ではない。多くの都市や地域が縮小していることに加え、特に大都市圏では都市が成長しているホットスポットが存在する。第二に、グローバル化と経済の構造変化については、本章の第三部で、より詳しく検討する。世界経済の変容の影響の一つとして、事実上すべての先進国で、製造業の操業停止による失業率の上昇と被災地での貧困の拡大という脱工業化現象が長期にわたって続いている。

このような傾向はよく知られており、多くの国で政治課題の上位に挙げられている。しかし、このような傾向は、あまりにも頻繁に、あたかもセクターごとの政策のように別々に考えられ、扱われている。むしろ、これらの傾向は相互作用の中で理解され、それらに対処するための包括的な開発戦略が実行されなければならない。

1.3 過疎化の世界的傾向

過疎化とは、ある地域から住民がいなくなることを指す。人口は、自然変動(出生数から死亡数を引いたもの)と移民(国内および国外からの移民数から国外への移民数を引いたもの)という二つの基本的な要素によって増加したり減少したりする。何十年も前から、世界は都市部への人口集中が進み、都市化の時代に直面している。毎週、前の週よりも100万人多く、都市に住んでいる。都市の成長の主な原因は、昔も今も、農村部から都市への移住である。1950年には世界人口の3分の1以下しか都市にいなかったのに対し、国連(2014)によると、2050年には3分の2が都市になると予測されている。2008年には歴史上初めて、都市部に住む人の数が農村部を上回った。世界の都市は規模、数ともに拡大しているが、近年は逆に人口が減少している都市も多い。その多くは、ヨーロッパ、アジアの低出生率国にあり、人口が停滞または減少している。また、アメリカのピッツバーグやスペインのビルバオなどでは、産業や雇用が失われるとともに、経済縮小が人口減少に拍車をかけている。また 2005年のハリケーン・カトリーナ後のアメリカ・ニューオリンズや、2011年の東日本大震災後の日本の仙台のように、災害に対応して人口が減少した都市もある(UN 2016, 6)。

経済衰退、脱工業化、高い失業率が、多くの場所で都市人口減少の原因であることは論を待たない。しかし、欧州や東アジアの都市の長期的な発展は、出生率と人口の自然減によって大きく左右される。出生率が自然置換率をはるかに下回る水準まで劇的に低下したことを、van de Kaa(1987)は「第二次人口学的変遷」と解釈している。19世紀から20世紀前半に起こった第一次人口移行は、高い婚姻率、低い離婚率、低い初婚年齢の水準という特徴をもっていた。第二の人口動態の変化は1960年代半ばに始まり、1970年代に加速した。社会規範や価値観の根本的な転換により、20世紀半ばに生まれた人々の行動様式に特徴的な影響が見られるようになった。この移行は、夫婦数の減少、離婚率の上昇、結婚年齢の上昇、出生率の劇的な低下によって特徴づけられる。1970年代以降、ピルが効くようになると、出生率は人口置換水準をはるかに下回るまでに低下した。また、「家族」の定義も、従来の「夫婦と子供」から、「混合家族」を含む多様な世帯形態へと変化している。第二次人口推移論は、決定論的な批判もあるが、先進国において経済的豊かさと人口増加が部分的に切り離されているという紛れもない事実の影響を明確に記述している。

1.3.1 ヨーロッパにおける過疎化の傾向

ヨーロッパでは、1989年の中東欧の政治的変化後の幸福感はすぐに終わり、ポスト社会主義、ポストフォーディストの変革プロセスの組み合わせにより、ヨーロッパの一部で、国外移住と自然人口減少という例外的に厳しい縮小現象が発生した。出生率の急激な低下と社会主義後の劇的な変革プロセスが相まって、都市の急速な衰退を招いたのである。異なる変化の同時性が、起きている進化にユニークな特徴を与えている。1989年にベルリンの壁がなくなった後、東ドイツの人口は2008年に1860万人から1650万人へと12%減少した(Wiechmann et al.2013)。しかし、移住が人口減少の主な原因であるという一般的な考えとは対照的に、減少の半分以上は、緩やかに上昇しながらも自然置換率を下回る低い出生率に基づいていた。平均寿命の伸びと相まって、人口の平均年齢は上昇の一途をたどっている。

ほぼすべてのヨーロッパ諸国で縮小する都市が存在するが、その範囲、空間パターン、発展経路はかなり異なる。Wolff and Wiechmann(2018)は、欧州全体の7742都市を網羅した実証研究で、欧州のほぼ半数の都市(3784,49%)が1990年から2010年の間に継続的、一時的、あるいは一時的に人口減少に直面していることを示した(表1・図11参照)。人口減少とは、1990年から2010年の5年間のうち、少なくとも1年間は恒常的に、あるいは毎年0.15%以上の人口減少が発生した都市のことである。一時的な人口減少都市とは異なり、継続的・一時的な人口減少都市では、20年間の全体期間についても年率 0.15%の減少が発生している。

Wolff and Wiechmann (2015, 9)は、ヨーロッパで534の継続的縮小都市を検出し、縮小都市全体の14%を占めている。これらの都市は、西ヨーロッパ、特に東ドイツ、ルール地方、フランス北東部・中央部の工業地帯に多く、ブルガリア、クロアチア、ルーマニア、ポーランド・チェコの旧工業地帯、バルト諸国にも分布している。997都市がepisodic shrinkageを示し、その多くは1990年代半ばまたは今世紀に入ってから人口が減少し始めた。これらの縮小都市は、ポーランド、チェコ共和国、スロバキア、ルーマニア、セルビアといった社会主義後の国に集中している。縮小都市の最大グループ(2253都市、すなわち63%)は、一時的縮小都市に属している。しかし、欧州の都市縮小の主要因は出生率の低下による人口の自然減であり、欧州の都市縮小は一般的な成長経路の短期的な中断ではなく、長期的な構造現象であると言える。

1.3.2 アメリカにおける過疎化の傾向

アメリカでは、多くの場合、状況は異なっている(Beauregard 2009; Hollander et al. 2009; Wiechmann and Pallagst 2012)。米国の人口は現在3億2,700万人であり、高いレベルの移民に牽引されながら増え続けている。米国国勢調査局は、今後成長がやや鈍化すると予想しており、2060年の人口を4億1700万人と予測している(Colby and Ortman 2015)。1965年以降、3900万人近くの移民が米国にやってきており、そのほとんどがアジアとラテンアメリカからの移民である。1965年にはわずか5%であったのに対し、2015年現在、米国の人口の14%が外国生まれである。この外国生まれの人口の増加は、人口増加全体の中で大きな割合を占めている。1990年代の米国の人口増加率は13.2%であったが、その後の10年間は9.7%に低下している。1990年代にすべての州で人口が増加したのとは異なり、ミシガン州は2000年から2010年にかけて減少している(Mackun and Wilson 2011, 2)。

全米で人口が増加しているにもかかわらず、第二次世界大戦後、米国の多くの都市で人口、世帯、住宅戸数が大幅に減少している。全米200の大都市のうち、21都市が1950年から2008年の間に4分の1以上の人口を失った(Dewar and Thomas 2012)。縮小した都市は中西部と北東部に集中しているが、南部にも散在しており、西部にもいくつかある。2010年の国勢調査によると、人口10万人以上の38の大都市は、1950年以降20%から62%減少している。これらの都市の大半は、北東部のさびれた地帯に位置する遺産都市である。1950年から2000年にかけて、全米の大都市のうち、ボルチモア、バッファロー、シンシナティ、クリーブランド、デトロイト、フィラデルフィア、ピッツバーグ、セントルイス、ワシントンD.C.の9都市は、すべての年代で人口が減少した(Beauregard 2009,521)。

都市中心部の縮小は、郊外化とスプロール化が一因である。郊外は中心都市を犠牲にして成長した。しかし、1970年代以降、国際競争や技術の変化に対応した産業再編により、特に北東部や中西部の重工業地域で製造業の雇用が大幅に失われた。ここでは、縮小はほとんどが製造業の衰退による長期的な産業転換に関連したポスト産業転換プロセスの一部である。製造業に依存していた大都市圏は、住民の流出が増加することに悩まされた。中産階級や労働者階級の家族が、仕事、より良い住宅や学校、より良い公共サービス、より安全な地域を求めて都市を離れていったのである。人口と企業の流出が市政府の税収やその他の収入の減少を招き、中核都市で適切な公共サービスを提供するには財源が不足するようになった。残った住民のうち、貧困にあえぐ人の割合が増加した(Dewar and Thomas 2012)。

米国の多くの都市では、縮小と拡大が並行して進行している。継続的な経済の移行と移民による全体的な人口増加のため、米国の多くの都市は、縮小する地域の再開発と成長に関連する開発を同時に提供する必要がある。米国の都市縮小の主要因である郊外スプロールや産業衰退による移民喪失は今後も存在すると考えられ、都市縮小問題への対応は、米国の都市政治・都市計画にとって今後とも課題である。

1.3.3 東アジアの過疎化傾向

第3の世界として、中国、韓国、日本を中心とした東アジアでも過疎化が進行している。中国14億人、日本1億2700万人、韓国5100万人で、世界の人口の約5分の1がこの3カ国に住んでいる。3カ国とも、出生数の減少、労働力の減少、65歳以上の人口が急速に増加する高齢化という、共通の人口動態の傾向を有している。

中国の人口動態は、人口が多く、若年層が比較的少ないことが特徴である。中国政府と共産党は、1950年代に初めて集団出産抑制に取り組んだ後、1970年代には全国的な出産抑制キャンペーンを開始し、あらゆる行政レベルで効果的な出産抑制活動を監督する委員会を設置した。1979年以降、政府は一人っ子制限を提唱し、公教育、社会的圧力、政策に従わない者への罰則、従った者への報奨(例えば、現金ボーナス、出産休暇の延長、育児の充実、住宅配置の優遇)を併用した。この政策の根拠は、経済成長と生活水準の向上のために人口抑制が必要であるというものであった。しかし、一人っ子政策が出生率の急速な低下につながったわけではない。1980年代、合計特殊出生率は女性一人当たり2.2〜2.9人の間で変動していた。1990年代初頭になって、社会経済的な変化によって、出生率は代替水準を下回るようになった。現在、合計特殊出生率(TFR)は女性1人当たり1.6人である。このため、すでに高齢化が進んでおり、全国の年金・医療制度に大きなプレッシャーを与えている。人口の11.4%が65歳以上である。つまり、中国の65歳以上の人口は1億5,800万人で、ロシアの人口よりも多い。また、女性の胎児を選択的に堕胎するため、男女間の不均衡も深刻である。2000年の国勢調査によると、女子100人に対して男子が119人生まれている。

2015年に一人っ子政策が終了し、すべての夫婦が2人の子供を持つことが許されたにもかかわらず、少子化が中国の人口推移を変え続けている。国家統計局によると、人口は現在も増え続けているが、中国の人口増加率はわずか0.59%に低下し、中国の労働力(16歳から59歳までと定義)は2012年から減少傾向にある。中国の人口のピークは20-30年以前と予想され、その後、長い人口減少の時代が続くと思われる。

さらに、中国では農村から都市への大規模な移動という課題もある。ここ数十年の間に、何億人もの中国の農民が村を離れて都市で働くようになり、大きく過疎化した農村が残された。国連(2014)によると、中国の都市人口は1990年の3億800万人から2014年には7億5800万人に増加した。2050年には、都市人口はさらに増加し、10億人強、つまり人口の76%を占めるようになるという。この都市人口は、中国のHukou制度に基づく登録都市世帯と、未登録の「浮動人口」の2つの大きなグループから構成されている。出稼ぎ労働者の多くは長年都市に滞在しているが、それでも「一時的な出稼ぎ」と見なされている。2011年、中国には合計2億5300万人の出稼ぎ労働者が存在した。一般に、彼らはその身分ゆえに、地域の教育資源、都市全体の社会福祉プログラム、多くの仕事から排除されている。また、戸籍が保管されている場所に強制的に戻されるリスクにもさらされている。

中国は、ある意味で、韓国、特に日本の人口動態の流れを汲んでいる。日本の人口は2010年ごろの1億2800万人をピークに減少の一途をたどっている。世界でも有数の長寿国であるにもかかわらず、出生率が低下し、移民がほとんど入ってこないため、人口が純減となっている。65歳以上の高齢者が人口の20%以上を占めている。国立社会保障・人口問題研究所によると、日本の人口は今後数十年間、毎年約50万人ずつ減少し続け、2050年には1億700万人になるという。また、日本の高齢化は他のどの国よりも速いスピードで進んでいる。1970年から2015年の間に、65歳以上の人口に占める割合は7%から26%へと3倍以上になっている。2060年には、その割合は人口の40%に達すると推定されている。このような高齢化の主な原因は、日本の低いTFRにあり、2012年には女性一人当たり1.4人の子供がいる。欧州など他の少子化国とは異なり、日本は移民を制限する政策をとっており、人口減少や高齢化が進んでいるにもかかわらず、その政策は変わっていない。日本における外国人の数は200万人(総人口の1.7%)と比較的低い水準にとどまっている。このように、日本における移動のパターンは、20世紀の日本の経済発展の中で、より良い仕事や教育を求めて、農村部から本州の南海岸沿いや九州の北海岸沿いの大都市圏に移動したことによる都市化が特徴的である。地方の県からの移住は続いているが、過去数十年に比べると緩やかである。

1.3.4 政策課題としての過疎化

21世紀初頭、都市の縮小現象は先進国全体に広がっている。米国中西部や北東部の衰退都市、西ヨーロッパの旧工業都市、東ヨーロッパの社会主義後の都市、ヨーロッパ北部や南部の周縁部の居住地から、東アジアの農村過疎地域、人口減少や高齢化が進むヨーロッパや東アジアの国々の都市中心部の縮小まで、様々な都市が縮小しているのだ。縮小する都市に共通する課題としては、以下のようなものがある。

- 変動予備軍を超える住宅空室率は、住宅市場の(一部)崩壊につながる

- 社会的・技術的インフラが肥大化し、より少ない消費者で維持・適応していかなければならない

- 自治体の財政基盤が悪化している

- 人口の高齢化が平均より進んでいる

しかし、縮小する都市には大きな違いもある

- 経済衰退、人口流出、少子化、郊外化、地方分権化、災害、環境汚染など、原因は様々

- 空洞化の程度と空間パターンが異なる

- 経済的衰退に直面しているところが多いが、経済的競争力があるところもある

- 縮小は人種的な分離を伴う場合もあれば、そうでない場合もある

- 意図的に小さな都市を計画しているところもあれば、人口増加を目指しているところもある

2008年の国連ハビタット世界都市報告で、世界の都市の縮小現象が分析された。その中で、マイナス成長の傾向は、主に北米とヨーロッパの都市に関連していることが示されている(UN-HABITAT 2008, 40)。また、途上国の1408都市のうち、この10年間に人口が減少したのは10%であった。

先進国の多くは、高齢化が進み、低開発地域からより競争力のある地域への国内移住が進んでいる。ヨーロッパの大半の都市ではすでに人口が減少しており、その割合は今後さらに増加する可能性が高い。東アジアや北米の多くの都市も同様である。かつてとは異なり 2000年代に入ってから、縮小する都市における政策や計画戦略というテーマで多くのことが書かれるようになった。初期の研究のかなりの部分はドイツで行われたものである。ドイツ以外では 2007年の米国の住宅バブル崩壊に端を発した世界的な金融・経済危機により、都市政策・都市計画における縮小都市の問題が注目され、議論が始まったばかりであった。

1.4 世界の脱工業化傾向

Fisher (1939), Clark (1940), Fourastié (1949)が20世紀前半に展開した3部門理論は、経済を原料採取(第1次)、製造(第2次)、サービス(第3次)の3部門に分類したものである。この理論によれば、農業から製造業、サービス業へと経済活動が移行することを構造転換と定義し、通常、ある部門の従業員数や国内総生産(GDP)の割合で測定される。この構造変化の過程は、経済理論上、注目されてきた現象である。その関心は、脱工業化(広義には経済全体に占める製造業の割合の低下)に伴う社会的・経済的恐怖に依拠しており、特に1970年代以降、先進国に影響を及ぼしてきた。脱工業化とは、工業化の逆であると言われることもあるが、工業化の進展であると見ることもできる。事実上、すべての先進国がほぼ同様の軌跡をたどっている(Gershuny and Miles 1983; Rowthorn and Coutts 2004)。それは、グローバルで、持続的で、長期的なものである。サービス産業は、先進国の雇用と国内総生産に占める割合が最も大きくなっている。21世紀初頭には、多くの新興国においてさえ、第三次産業への構造的なシフトを伴う脱工業化が進行している。

脱工業化に関する学術的な議論は、製造業における経済再編と雇用喪失の規模と結果が明らかになり、目に見える形で現れた1980年代に始まった。例えば、イギリスとアメリカは1970年に、日本とフランスは1971年に、イタリアは1977年に、それぞれ製造業の雇用シェアがピークに達した(Felipe et al.) 1980年代には、例えば1981年のシンガポール、1988年のブラジル、1989年のメキシコ、韓国など、一部の新興国がこれに続いた。これとは対照的に、中国では製造業の雇用シェアが依然として上昇しているが、ここでもサービス業に比べて製造業の生産性が低いため、1978年以降、GDPに占めるシェアが低下している。欧州連合(EU)2 では、1970年から2014年の間に、総雇用に占める製造業の割合は28.2%から13.2%に低下している。米国では、同期間に製造業の雇用シェアは22.4%から8.1%になった(van Neuss 2016, 2)。日本では、製造業の雇用シェアは1970年の26.3%から2012年の16.6%に低下した(産業別雇用表12参照)。

今日、脱工業化は多くの原因から生じていると考えられているが、いくつかの重要な決定要因がある(Daniels 2017; van Neuss 2016)。

- サービス業と比較して製造業の生産性が向上したことで、労働者の需要が減少した一方、サービス業ではその逆が起きている

- 工業化の過程で家計所得が上昇し、その結果可処分所得が増加し、製造品よりもサービスに対する需要が増加する傾向を煽ったこと

- 国際分業の変化と世界貿易の連関の拡大を背景に、中国などの財貨輸出の競争力が先進国から製造業へのシフトを促し、サービス業がそのギャップを埋めることになった

第一の議論について、Felipe and Mehta(2016)は、製造業の労働生産性が急速に伸びたにもかかわらず、世界の雇用と付加価値に占める製造業のシェアは低下しなかったと指摘している。それどころか、1970年から2010年にかけて基本的に横ばいで推移している。したがって、世界的に見ると、製造業の労働生産性は総労働生産性よりも速く成長していない。著者らは、国内における大規模な労働生産性上昇が、より人口が多いが生産性の低い国への製造業の雇用の継続的なシフトによって打ち消されたことを示すことで、この一見矛盾した現象を解決している。したがって、旧工業国が脱工業化し、いくつかの新興工業国が同様に脱工業化し始めたとしても、世界は脱工業化しなかった。むしろ、サプライチェーンの大規模な再構成が行われ、以前は高所得の経済圏が関与していたが、今では生産性の低い人口の多い経済圏(特に中国)を経由することが多くなっている(Felipe and Mehta 2016, 149, 151)。

今日、高所得国であっても製造業が国家経済の基盤として機能し、他の部門の発展に大きく影響することは広く受け入れられている。2008年の世界金融危機は、サービス業、特に金融業の脆弱性を実証した。しかし、ドイツのように高度な製造業が残っている国は、この危機から比較的無傷で済んだ。その結果、米国、英国、フランスなどの先進国は、貿易保護措置の強化、ビジネスの国内回帰のための優遇措置、革新的技術への投資拡大など、再工業化政策を導入した。現在の再工業化政策は、労働集約的な製造業を自国に戻すのではなく、技術革新主導の製造業を誘致することに重点を置いている。イノベーションと技術進歩によって、製造業とサービス業のバランスをとることが期待されているのだ。

先進国において脱工業化がポジティブなプロセスとして捉えられるか、あるいは失業や衰退と隣り合わせの経済構造転換のネガティブな結果として捉えられるかは、分析の規模に大きく依存する。脱工業化が生産性上昇に与える影響を定量化しようとした研究は数多くあるが、実証的な証拠は結論に至っていない(van Neuss 2016, 29)。脱工業化は国家規模にとどまらないため、地域、都市、ローカルな規模で時間と空間を超えて変化する地理的な刷り込みがある(Martin and Rowthorn 1986)。高所得国では回避できないかもしれないが、国内の経済的・社会的格差の拡大という犠牲のもとに発生する(Daniels 2017)。米国のラストベルトやドイツのルール地方など、製造業の雇用喪失によって特に大きな打撃を受けた地域がある。これらの地域は、衰退する重工業や製造業の雇用の喪失をサービス業で置き換えることができなかったのである。富を創出する市場サービスが最も増加したのは、米国のカリフォルニア州やドイツのバイエルン州など、各国の他の地域であり、旧工業地帯を犠牲にして、サービス業への新規投資が不釣り合いな割合で引き続き集まっているのだ。

ローカルスケールでは、脱工業化によって衰退の悪循環に陥る可能性がある。19 世紀から 20 世紀初頭にかけての欧米の工業化以来、伝統的な都市成長モデルでは、製造業における雇用の拡大とそれに続く第三次産業が、急速な人口増加の主要な推進力であると強調されてきた(Thompson 1965, 437)。逆に、支配的な産業や企業が競争上の地位や市場シェアを失えば、衰退が起こると考えられた。経済の衰退は選択的移住をもたらし、それに伴って人口動態も衰退するというのが基本的な考え方であった。遅くとも1970年代以降、戦後の安定した社会経済モデルであるフォード的な大量生産・大量消費が危機に陥り、デトロイト、リバプール、トリノ、サンテティエンヌ、ドルトムントなどの古い工業都市が衰退したとき、人口減少が経済衰退と同一視された(Wiechmann and Bontje 2015)。

文献上では、このような都市経済の成長、衰退、そして潜在的な回復という循環的な発展経路を経た都市の事例がいくつか報告されている。特に、1980年代後半から1990年代前半にかけては、都市の成長と衰退の一般的なモデルを記述するための研究群が登場した(van den Berg et al. 1982; Hall 1993; Booth 1987; Hesse 1988; Meijer 1993)。これに基づいて、Friedrichs (1993)やBlotevogel and King (1996)のような学者は、経済再編の過程と人口発展の間の複雑な関係を明らかにすることを目的とした。さらに、多くの学者が、脱工業化局面における製造業の大規模な操業停止と雇用喪失が意味する社会経済的コストを強調してきた。社会的な影響としては、特に、失業と貧困の増加、不平等の拡大、教育サービスのレベルの低下、健康状態の悪化、暴力犯罪の増加などが挙げられる(van Neuss 2016, 29; Doussard et al.)

結局のところ、脱工業化の長期的な構造的プロセスは、世界的にも先進国内でも、経済成長、人口、富の再分配につながる。多くの地域では、この進行中の変革の勝者と敗者が互いに近接している。

1.5 結論

ここ数年来、都市の縮小現象は、世界の多くの地域、特に米国、欧州、東アジアにおいて、重要な発展傾向として研究および政治の世界で認識されるようになっている。上記のような長期的な人口構造・経済構造の変遷は、将来、急成長する都市と縮小する都市の両方が大量に、時には近接して発生することを示唆している。その結果、地域格差が拡大することは間違いない。

確かに、都市の縮小というのは今に始まったことではない。しかし、第二次人口動態移行期や脱工業化時代には、縮小の主因が変化している。例えば、疫病や災害による人口減少は、歴史的な時代と比べると少なくなっている。しかし 2005年のニューオーリンズのハリケーン・カトリーナ、2011年の東北地方太平洋沖地震と津波、1990年代のユーゴスラビア戦争、現在進行中のメキシコの麻薬戦争などの例は、これらの要因が依然として都市縮小の程度に影響を与えていることを最近になって劇的に示している。20世紀後半に発生した証拠に基づき、少なくとも30万人が住む世界の合計1692都市のうち、14億人が住む944都市(56%)が6種類の自然災害(サイクロン、洪水、干ばつ、地震、地滑り、火山噴火)のうち少なくとも一つにさらされるリスクが高い(国連2016,8)。東京、大阪、マニラを含む27都市は、3種類以上の災害に見舞われるリスクが高い。

一般に、最近の研究では、縮小の5つの主要な推進要因を区別している(Schatz 2010, 27 ff.; Reckien and Martinez-Fernandez 2011, 1379; Wiechmann and Bontje 2015)。これらの原動力は、2つ以上の組み合わせで見られることが多い。

- 経済的衰退(例:採掘場の閉鎖や脱工業化)

- 人口動態の変化(例:出生率の低下、地方の過疎地における人口流出)

- 郊外化(人と仕事の郊外への逃避、中核都市の空洞化、都市のスプロール化が引き金となる)

- 構造的動乱(経済再編、政治体制全体の崩壊、動乱、再定住)

- 自然災害、環境汚染

都市政策や都市計画の主要な課題は、縮小する都市の経済的競争力を再強化し、新たな経済的・人口的成長を目指すことで経済衰退を回復させることにあることが多い(Wiechmann and Bontje 2015)。また、縮小都市の行政システムは、成長志向一辺倒である場合が多い。例えば、1980年代から長期的な人口減少や都市の変遷に関する学術的な議論が始まっていたドイツでは、行政の政策立案者やプランナーが縮小を難題と捉え、建設的に対処することができなかった。しかし、少なくとも北半球の低出生率国では、人口が停滞しているか減少しているため、多くの場所で人口減少が避けられないと考えられている。Häußermann and Siebel(1987)は、このような一面的な成長志向を批判している。彼らの中心的なテーゼによれば、縮小を成長に転換させようとする支配的な意図は、縮小の負の影響を強めるだけでなく、大規模な外部投資への一辺倒の志向と相まって、それなしには経済トレンドの打破を実現することができない。また、新しい都市生活の展望も台無しにした。縮小する都市の発展の成功とGDPの伸びを同列に扱うことには問題がある。GDPという指標は、その成長によって誰が利益を得ているのかについての情報を提供しない。1.3節で示したように、製造業の生産性が向上し、製造業のGDPが増加すると、同時に製造業の雇用が大幅に失われ、その影響を受けた労働者とその家族が同じ地域で貧困と疎外に陥るという脱工業化が起きる可能性がある。したがって、ウェルビーイング、公平性、インクルージョンといった側面に焦点を当てた成長志向に代わるものが必要である。多くの先進国や新興国における不平等の拡大、政治的分極化、社会的結束の低下により、すべての人に高い生活水準をもたらす、より包括的で持続可能な開発モデルが求められている。例えば、GDPに代わるものとして設計された「包括的開発指数(IDI)」は、12の主要パフォーマンス指標によって、世界103カ国の経済における社会経済的進歩の共有と生活水準の中央値の改善の水準と速度を測定する(世界経済フォーラム2018)。現在の結果は、先進国29カ国のうち20カ国で所得格差が拡大または停滞し、17カ国で貧困が拡大したことを示している。実際、一人当たりGDPは他のほとんどのIDI指標と弱い相関しかなく、強力なGDP成長は必ずしも包括的な社会経済的進歩や生活水準の広範な改善をもたらすわけではない。結論として、著者らは、人々と生活水準を国家および国際政策の中心に据える包括的開発の新しい成長モデルを要求している(世界経済フォーラム2018,6)。これは特に縮小する地域や都市に当てはまり、その縮小が出生率が代替水準を下回ったために起きたのか、脱工業化、災害、その他の理由による国外移住のために起きたのかに関わらず、である。

今後数年間、都市の縮小現象は、従来の都市政策の原則を見直す大きな挑戦となる。都市や地域がどのように対応すべきか、青写真はない。不確実性の高い環境下では、地域や国の状況を考慮した創造的で柔軟な都市戦略が必要である。現実的な見方としては、かなり小規模な都市の未来を計画することであろう。荒廃した近隣地域の人口を減らし、一度建設された地域を再び緑化し、小さくとも住みやすい場所での縮小を抑えることを重視した経済発展計画を採用することである。さらに、一方的なGDP成長で経済衰退を逆転させるのではなく、包括的な開発に重点を置くことも考えられる。経済的・物理的な縮小と連動することの多い人口動態の縮小過程と向き合い、縮小する都市地域の再構築をデザインすることは、都市にとって最も困難な現在の課題の一つである。

備考

1. セネカ『ルキリウスへの道徳的書簡』91、XCI.Seneca, Letters to Lucilius. リヨンの焼き討ちから引き出される教訓について

2. EU15とは 2004年5月に10カ国が加盟する前のEU加盟国15カ国を指す。EU15の構成国は以下の通り。オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、イギリス。

17日本におけるコミュニティ財団と社会的投資深尾正隆

17.1 はじめに

日本の近代市民社会は、1995年の阪神・淡路大震災を抜きにしては語れない。マグニチュード7.3の巨大地震は、首都圏の直下で発生し、死者6400人以上という甚大な被害を与えた。また、便利さや快適さを求めて開発されたさまざまなものが、これまで有効なシステムの一部と信じられてきたことのもろさを露呈した。

社会貢献活動やNPOは、皮肉にも阪神・淡路大震災の後に流行し、戦後、特に1960年代からの高度経済成長期に構築されたシステム(主に行政)の脆弱性、公共サービスの恩恵を最大限に受ける市民を消費者として厳しく見る(フリーライダー)、公共部門の機能・物理的限界などを明らかにしたのである。阪神・淡路大震災後に行われた、苦難を乗り越えながら共同性を生み出す市民活動は、日本に「市民社会」が確かに存在すること、それが理論上の神話ではないことを示した。こうした活動は、ベルリンの壁崩壊後の1989年の革命に匹敵する社会的インパクトを持っていたと言える。1995年の阪神・淡路大震災では、最初の3カ月間で約117万人が被災地でボランティア活動をしたと言われ、日本では1995年を「ボランティア元年」と呼ぶことがある。その後、1998年に議員立法で特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され 2003年の公益法人改革に至る展開は、市民性が公共空間のバックボーンとして、徐々に社会に定着していく流れの中で、中核的な存在として確立された。さらに、バブル崩壊後のデフレから生じた「失われた20年」は、日本社会を大きく変貌させた。それは、本格的な資本主義の再定義への模索であり、経済優先の政策からの脱却であると同時に、新しい資本主義像の追求であったとも言える。

また、阪神・淡路大震災を契機に制度化された日本の非営利活動も大きく変化している。本章では、震災後の市民活動に関するいくつかのトピックを取り上げ、日本社会の変容を概観する。

17.2 日本の人口減少とコミュニティ財団

日本の人口減少とそれに伴う構造変化は、地域社会にも影響を及ぼしている。その結果、地域社会の存続がいかに困難だろうかが明らかになった。1990年代以降の人口オーナスによる超高齢化社会では、生産人口が増え続けた人口ボーナス期を前提とした社会福祉制度などの維持が困難になり始めている。実は、日本で最も困難な状況にあるのは、低高原地帯を含む農村地域である。どこよりも早く人口が減少し、構造変化も起きた。これまで地域の課題に取り組んできた自治体の人員削減や税収減、市民ニーズの多様化・量的拡大、急激な人口動態の変化による新たな課題の顕在化などである。このような課題は、自治体だけで解決できるものではない。市民の自主的な活動に対する社会的なニーズはこれまで以上に高まり、社会的企業も活動の幅を広げていくことだろう。しかし、「過去」と「未来」の定義が大きく変わりつつあるように感じる。「過去」については、1990年代後半から2000年代にかけて英国で実施された政策の影響を大きく受けた「協働」政策が、バブル崩壊後の経済停滞の時代(失われた20)と、それに伴う税収減、課題の多様化という観点から、非営利セクターへの業務委託の手段として機能してきた。一方で、これらの政策は一般的に行政サービスの提供に使われる傾向にある。つまり、地方自治体の補完的な機能として位置づけられてきた「過去の政策」である。前述した生命維持の文脈では、価値創造や社会イノベーションの中心的役割を担う、社会を維持するための新たなシステム(補完的役割)への期待が高まっている。このような状況を踏まえて、近年力を持ち始めている市民コミュニティ財団の活動を見てみよう。

日本で最も古いコミュニティ財団は、1991年に設立された「大阪コミュニティ財団」である。自治体や商工会議所の出資で設立された。多くの市民や企業から寄せられた寄付金を活用し、市民活動への助成を行っている。そして2009年、「公益財団法人京都市社会変革基金」が設立され「地域のための市民財団」と呼ばれる財団が誕生した。この基金には、300人以上の市民が寄付をした。この財団の特徴は、大阪コミュニティ財団が経済団体によって設立・運営されているのに対し、市民が中心となって活動を展開していることである。2009年以降、市民コミュニティ財団の設立の動きが全国に広がり、現在までに約300の財団が設立されている。また、2014年にはコミュニティ財団JAPAN(CFJ)が設立された。ここで、市民コミュニティ財団の定義を明確にしておきたい。私は以前の論文(2013)で、「市民コミュニティ財団」(私たちのコミュニティのための市民財団)を「市民が地域の課題解決に積極的に取り組む市民活動から始まる取り組みに向かうための、市民の寄付や投資を扱う中間的な金融組織」と定義した。そして、市民共同体の財団が満たすべき基準として、次の6つを考えてみた。

- 1. 基本財産および補助財産の資金を、多様な市民、企業等から寄付を募って調達していること。

- 2. 国や自治体、特定の企業や団体、個人から独立して存在し、積極的な情報公開と透明性のある組織運営に努め、地域社会から信頼される助成財団であること。

- 3. 公益財団法人、認定NPO法人等の公益性の高い法人格を背景に、寄付金税制の活用等、様々な方法で寄付を募り、地域の課題解決に努めるとともに、多様な人々がまちづくり活動に参加できる環境づくりに努める。

- 4. 地域に根ざし、地域の課題を多面的・総合的に把握し、地域の様々な資源を結集し、地域社会の中で市民の力を発揮していること。

- 5. 公益活動、地域振興、「人」が主役の地域活動(企業、NPO等)の支援に努めている。

- 6. 寄付者の意思を尊重するよう努め、それを実現するための体制を整備している。また、寄付先も固定せず、様々なステークホルダーを巻き込んだ公平な選定プロセスを導入している。

これら 6 項目もCFJの基準として採用されている。

17.3 市民活動を支援するシビック・コミュニティ・ファウンデーション

市民コミュニティ財団が行う主な活動は、寄付を集め、集めた資金を使って市民活動団体に助成を行うことである。ここでは、表面的には単純に見えるこれらの活動の意義と役割について考察してみたい。

まず、市民活動を支援する組織としてのシビック・コミュニティ・ファウンデーションの役割について見てみよう。私たちの社会では、時代の流れとともに社会の価値観や課題も変化していく。特に日本では、長い間、経済優先政策により、公共空間に関わる事柄が行政に委ねられていたこともあり、公共部門が肥大化した。その結果、公共の利益になるような事柄は、往々にして行政の責任に帰結する傾向があった。しかし、行政は法律に従ってしか動けないので、新しく出てきた問題や、まだ早いと判断された問題には対応できない。悲しいかな、社会の問題を解決するための資金が税金という形で政府に集中し、政府が市民団体に資金を「割り当てる」という社会の構造になっているのだ。そのため、資金配分の際には、自治体の権限と経営(裁量)に大きく依存せざるを得ない。その結果、市民活動や行政の「均質化」が進み、市民が自治体の幸福度を常にチェックするような市民活動のスタイルが持続する危険性をはらんでいる。したがって、行政が行う委託・補助・助成が市民活動団体のビジネスモデルの大きな部分を占めるようになると、市民性は再び失われることになる。この市民性を引き出す寄付は、今の日本社会では非常に重要な役割を担っている。

寄付は、社会的な課題を解決する手段であり、市民の社会参加の手段でもあるのである。また、寄付は市民の権利であると思う。そのような寄付と、今の日本にある地域社会との結びつきを作ることも、市民共同体の財団が担う重要な役割の一つである。

市民コミュニティ財団は、それ自体、単に「組織」として存在することができる。なぜなら、大手の助成財団(日本では企業が出資する財団が多い)と異なり、多額の基金を保有できないため、必ずしも事業利益で助成を行うことができないからだ。あくまでも市民の代表である寄付者の存在がインパクトを与えるのだ。その意味で、寄付への参加をいかに促すかが鍵となる。さらに、コミュニティという意味では、参加者は個人ばかりではない。企業の役割も重要になってくる。

市民コミュニティ財団は、問題解決型のアライアンスのバックボーンとして、社会参加のさまざまな方法を考え、そのアライアンスの仲立ちをする。その代表的なものが、全国の市民コミュニティ財団が行っている「カンパイ・チャリティー」である。このプログラムでは、地域の飲食店に参加を呼びかけ、各業者がチャリティーメニューを考え、提供することになっている。例えば、通常400円で生ビールを提供している店が450円で、プラス50円を寄付に回すというものである。飲食店も小皿料理を出すなどして、協力の意思を示す。寄付金額、寄付先、寄付金の使途はすべて参加者と共有され、出店者は支援したい社会貢献活動(寄付先)を事前に選択することができるようになっている。ベンダーは、事業者と協力することで、本業を通じて寄付への「参加の機会」を広くすることができる。また、このプログラムは、潜在的な寄付者の参加機会を創出するだけでなく、事業者側を代表するリーダーとして活躍する機会も提供する。「カンパイチャリティ」プログラムに参加している業者のスタッフは、お客から注文を受ける際に、このプログラムの活動内容や、業者が支援しているNPOの活動内容をお客様に伝え、寄付を呼びかける。私はそれを目の当たりにした。つまり、その瞬間、店員はNPOのファンドレイザーとなり、募金を呼びかけていたのだ。市民コミュニティ財団は、企業や事業者の社交性や能力を引き出すことが必要であると言える。

17.4 シビック・コミュニティ・ファウンデーションとその社会的インパクト

従来の助成財団は、申請書という形で様々な組織から助成の必要性を把握し、提案された事業に対して助成を行うのが一般的であった。財団によって評価基準は異なるが、実現可能性や開拓者精神などの基準で選考し、申請者の資質と各財団の助成方針を照らし合わせた上で助成を行うのが一般的であった。助成対象は、申請者の資力や資金需要などを勘案しながら、高い水準の活動や組織、あるいはその水準に達していると推定されるものである。特に公益法人制度が導入されてからは、公益認定の関係で、客観性、平等性などの要素が重視されるようになった。したがって、市民コミュニティ財団の顕著な特徴は、前述のような市民性を基盤とした先駆的な事業を支援できることである。そのためには、通常の申請手続きにとどまらず、地域社会の課題に主体的に取り組み、解決策を見出すことが求められる(図17.1)。

市民コミュニティ財団は、地域社会の課題を具体的に可視化する取り組みを行っている。現状調査や当事者へのヒアリングにより課題を抽出し、問題構造の分析や原因究明を行う。また、地域の課題に関する具体的なデータをわかりやすく整理し、地域住民の間で共有できるように発信していく。さらに、そのデータを大きなツールとして、座談会なども積極的に行っている。地域住民が課題を共有する「場」をつくることで、課題解決を目指すステークホルダーが集まり、情報が循環・共有される。座談会では、関係者が知恵を出し合い、地域の課題を解決するための仕組みや計画を考案し、アクションプランも策定する。つまり、地域のシンクタンクとして、ビジネスチャンスを生み出すことが、市民共同体の機能の一つであると言える。具体的な活動が始まると、市民コミュニティ財団は市民から寄付を募り、その活動を支援する。市民コミュニティ財団が行っている事業の例として、「祇園祭ごみゼロプロジェクト」がある。

図 17.1 市民コミュニティ財団の機能

京都で行われる祇園祭は、日本で最も有名な祭りの一つである。その歴史は9世紀にさかのぼり、世界中から100万人以上の観光客が訪れる。京都が誇る祭りである。しかし、そこには廃棄物という深刻な問題がある。宵山の期間中、1日に60トンものゴミが出ると言われている。歩行者天国が解除され、徹夜で清掃が行われるようになった通りには、大量のゴミが散乱している。そんな状況を危惧した市民が中心となって、問題を分析し、情報を集め、関係者を募り、「祇園祭ごみゼロプロジェクト企画委員会」を発足させた。このプロジェクトは、歩行者天国に並ぶ屋台にリサイクル食器を提供し、ゴミの量を減らすというもの。ゴミの分別指導だけでなく、社会問題の新たな解決策を見出すための施策として実施された。リサイクル食器の費用や、活動当日に必要な費用は、市民コミュニティ財団が調達し、提供した。

ここで注目したいのは、このプロジェクトの趣旨に賛同した廃棄物処理業者の組合員が、一丸となってこの活動を行ったことである。通常、廃棄物処理業者にとっては、廃棄物が多ければ多いほど、仕事が増え、儲かる。従来の経済合理性からすれば、廃棄物処理業者が廃棄物を減らすために活動するというのは、明らかに不合理なことである。しかし、「ゴミゼロプロジェクト」の議論では、サステナビリティを追求することの価値が共有され、従来のパラダイムが一変し、プロジェクト実行の動機付けとなった。この体験は、市民コミュニティ財団の可能性と機能を参加者に発見させた。全国の市民コミュニティ財団は、こうした活動の基盤を(金銭的・非金銭的に)支援するようになり、今では積極的に社会変革を推進する拠点として機能している。

これらの活動は、次のように特徴づけることができる。第一に、補助金制度のあり方を劇的に変化させている。従来のやり方は、申請者の希望に基づく申請型の補助金制度と言える。しかし、この活動では、具体的な申請者がいる前、あるいは活動内容が決定する前に、財団が活動を実施しているといえる。

市民コミュニティ財団の大きな機能と社会的インパクトの根底には、上記のような様々な地域資源を再配置し、価値を創造する取り組みがある。

逆に言えば、様々な組織、個人、企業、自治体等と連携して地域社会の課題解決に取り組むことが、市民コミュニティ財団の大きな特徴である(図17.2)。

つまり、コミュニティ財団の目的は、必ずしも「助成」や「資金配分」ではないのである。地域の課題解決に向けた情報や資源の再集積、エンパワーメントやキャパシティビルディングなど、事後的な対応に終始しがちな現場の施策を、非営利組織と連携・併行して行うことが、社会的インパクトを生み出すのである。これが市民コミュニティ財団の価値である。補助金の額よりも、このような非金銭的な支援が重要である。

コミュニティ財団は、その生来の特徴を生かして、災害時の支援サービスも(まだ規模は小さいが)始めている。例えば、東日本大震災では、「つなプロ」というプロジェクトが立ち上げられた。これは、災害時に支援を必要とするマイノリティの方々をケアすることを目的としたプロジェクトである。災害時には誰もが「不自由」になり、支援を必要とする。しかし、そのような状況下でも、同調圧力は一定程度存在する。例えば、避難所では発達障がいのある子どもの家族は軽視されがちである。避難所での生活は非常に過酷である。個人のスペースが制限され、プライバシーもなく、心身ともに疲弊してしまう。その中で、突然泣き叫ぶ発達障がいのある子どもたちは、知らず知らずのうちに家族とともに放置されることになる。そのような人たちは、どこにも頼ることができず、情報を得ることすら困難な状況に置かれている。支援を必要とするのは、障がい者だけではない。認知症やアレルギー、高齢者、外国人など、さまざまな人がいる。特に、被災者全員が支援を必要としている場合、特別なニーズの把握が難しく、特別な支援を必要とする人が助けを求めることが困難な状況にある。「つなプロ」では、ボランティアが各避難所の状況を把握し、特別な支援を必要とする人が必要な支援を受けられるように、特別なニーズの特定を行った。このような市民による活動を支援したのが、市民共同事業体である。

図 17.2 地域の課題を解決する市民共同体の財団の特徴

【原文参照】

17.5 社会的投資による地域の資金調達システムの構築

かつて「投資の実践」は、金銭的な収益率で評価されていた。しかし、現在のアプローチでは、社会的収益性と財務的収益性の組み合わせが重要である。2013年のG8サミットでは、議長国であるイギリスのキャメロン首相が、各国に社会的投資タスクフォースの結成を呼びかけた。2014年までに、各国にタスクフォースが設置された。

日本の地域社会は、財源がないわけではない。日本の地域金融機関の代表的なものに、信用金庫がある。信用金庫は、地域社会に貢献する金融機関である。信用金庫は、地域密着型の金融機関であり、融資対象は中小企業や個人に限定されている。この信用金庫の預貸率は、この15年間で20%以上低下している。預貸率の低下による余剰資金は、国債などに使われているとの統計データもある。地域資金が地域内で循環せず、地域外に流出しているのだ。また、社会的投資の環境を整えることで、地域から資金が流出することを防ぎ、地域の課題解決を目的としたプログラムやソーシャルビジネスに資金が流れやすい環境を作れば、地域の自律性を高めることができる可能性がある。

社会的投資の時代を考察すると、いくつかの課題が見えてくる。当然のことながら、社会的資源を投入した組織は、成果を上げなければならない。それをどのように実現するかが大きな課題である。感情や自己満足だけで活動を行うのではなく、科学的に課題を検証し、その原因と解決策を見出すプロセスを構築することが必要だ。日本の喫緊の課題は、成果を出すことに重点を置いて社会変革を目指す組織や企業に、経営資源を提供するシステムを構築することである。

そのためには、エコシステム(生態系)の中に組み込むことが必要である。私は、コミュニティの持続可能性という課題に取り組むファイナンスを「ローカルファイナンス」と呼んでいる。ローカル・ファイナンスは、既存の各セクターの役割や機能を変革する可能性を持っていると考えている。つまり、ローカルファイナンスとは、各中央支援者が提供する資金が、単にキャッシュフローを生み出すだけでなく、各プロジェクト実施主体が主体的に行動し、その役割やアイデンティティを変革していくことを促すものである。これは、「祇園祭ごみゼロプロジェクト」のように、産業廃棄物処理業者が従来の経済合理性を超えて、新しい価値の創造を促進するファイナンスのスタイルと言える。かつては、セクター間、営利組織と非営利組織という区分けがあった。つまり、コミュニティ・プロジェクトは、企業としての位置づけや、その根底にある理念によって分けられてきたと言える。例えば、企業は一般的に利益重視のセクターであり、利益を上げることにしか興味がないと考えられている。つまり、資本主義に基づいた行動である。しかし、すべての企業をこのように一括りにすることは、今や難しくなってきている。地域と深く関わっている企業、あるいはそのような企業の経営者が、地域振興や公益活動に積極的に取り組むようになるのはなぜだろうか。彼らの思考回路を、従来の資本主義的な行動原理からだけでなく、企業の社会貢献、あるいは社会貢献一般という観点から説明することは難しい。つまり、特に人口が激減している地域社会で「ある事業」が地域生活や地域経済を維持するために必要だと判断されれば、経済的リターンがあまり高くなくても、地域住民がその事業を支援するという構図が存在する可能性がある。その点から、ちょっと無理があるかもしれないが、寄付を集める活動を積極的に行う企業も存在する可能性がある。企業を従来の分類から解放し、地域住民が主役のプロジェクトを実施する役割に転換することが、ローカルファイナンスの強みであり、大きな機能であると思う。この考え方は、企業に限ったことではない。例えば、地域金融は、地域住民の自治組織である「地域組織」の役割を変える可能性を持っている。伝統的に、地域組織は伝統的な行事や祭りを行う組織である。また、地域コミュニティーの形成にも大きな役割を担ってきた。また、自治体内の合意形成の役割も担っていた。しかし、近年、地域社会の持続可能性を高めるために地域創造が行っている活動を見ると、伝統的な行事や祭りから、プロジェクトへと焦点が移ってきている。近年の状況を踏まえ、コミュニティにおける生活の質を高め、持続可能な暮らしを実現するために必要なサービスを提供し始めているのである。こうした活動を積極的に促進し、加速させる資金調達は、地域金融の機能の一つである。

17.6 自治の変容と社会的投資

同様に、社会的投資は、自治体が実施するプログラムの役割を変容させる可能性を持っている。すなわち、コミュニティファンドを活用したモデル事業、すなわち社会的投資と公的資金を組み合わせた事業の展開が、新たな自律的事業モデルを創出する可能性がある。その一例が、近年注目されているソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)である。SIBに触発され、積極的な取り組みが行われている滋賀県東近江市で実施された「成果報酬型助成プログラム」は、大きな示唆を与えてくれる。このプログラムでは、市民が行う社会的投資によって資金を調達し、それを補助金という形で事業者に提供する。事業者があらかじめ設定した目標に対して一定の成果を上げたと判断された場合、自治体はその事業に貢献した市民に対して、補助金として配分された予算額から資金を提供することになっている。

東近江市は、市民が行った社会的投資を自治体が活用した日本初のケースである。この例は、住民自治と社会的投資といった問題を考える上で、次のようなことを示している。第一に、市民が出資者の役割を果たしていたことである。事業の背景や必要性、関係者の人柄に感動した市民が出資者となり、事業資金を捻出し、資金面だけでなく非資金面の支援も行っている。投資活動は、市民が中心となって直接間接に関わることで、自分たちが共同生産者であることを実感させるものであった。そのため、投資を受ける側だけでなく、投資する側にとっても有益な体験となった。ある女性投資家は、これを「自分の意見を言うという逃げ道」と言った。地域おこしに協力したくても、参加すること、意見を言うことは逆境を伴う。そこで、市民が出資者となることで、積極的に参加できるようにした。出資を呼びかけるということは、大小さまざまな問題、あるいは問題解決に関わる中心的な人物について、いろいろな人に話を聞くことである。つまり、スピーカーになるわけである。つまり、ソーシャル・インベストメントは、やり方次第では、社会参加のための貴重なツールになる可能性を秘めているのである。

もう一つ、東近江の活動で大きな変化が見られたのは、自治体の政策形成プロセスの変容である。アウトカムベースのプログラムを実施する場合、適用される実施主体は望ましい結果を得ることができなければならない。もちろん、自治体が補助金受給者に望ましい成果を求めるためには、事前に政策成果を決めておく必要がある。補助金制度が存在する以上、補助金は一般的に標準的な手続きに基づいて行われる。しかし、「成果主義型補助金制度」では、補助金によって何をどのように、どの程度達成する必要があるのかを明確に規定する必要がある。さらに、それらを実施団体や出資者である市民と共有することで、補助対象事業として政策の適否を検討する機会も生まれるかもしれない。

つまり、社会的投資は、単に民間から資金を注入してプログラムを実施するのではなく、持続可能な地域社会の実現に向けて、多様なコミュニティリーダーの能力やコミュニティの強みを引き出し、コミュニティのエコシステムを構築することに重点を置いて設計する必要がある。

17.7 エコシステム構築のための準備

近年の日本のソーシャルセクターの大きな動きとして、休眠預金等活用法の制定がある。休眠預金とは、金融機関(銀行など)の口座のうち、10年以上金融活動が行われていないものを指す。日本には年間800億ドルから1000億ドルの休眠預金があると言われている。過去10年間は、これらの資金が金融機関の収益に計上されていた。この制度は、イギリスや韓国の制度を参考にしており、少子高齢化などの急激な変化が予想される中、国や地方公共団体では対応しきれない社会的課題に取り組むことを目的とした非営利団体への資金提供を目的としたものである。日本では2016年12月に施行され、2019年の施行に向け準備が進められている。具体的には、(1)子ども・若者への支援に関する活動、(2)日常生活や社会生活に困難を抱える人への支援に関する活動、(3)活力が低下している地域や社会的に困難な状況にある地域への支援に関する活動などが規定され、それに対する補助金などが支給される予定である。年間500億ドル程度の予算が予定されているが、どのような事業に使うのか、どのように使うのか、現在大きな議論が行われている。

さらに、日本では遺贈寄付への関心も高まっている。日本の個人資産は1兆8,000億ドル以上。その6割を60歳代が占めると言われている。日本では、寄付、特に遺贈寄付は決して一般的なものではなかった。しかし、日本では今、この習慣が浸透しつつあり、それは日本レガシーギフト協会が遺贈寄付の制度を打ち出したことで実証された。実際、遺贈寄付の件数は増えている。また、税理士や司法書士など、遺贈寄付の相談に応じる専門家の養成講座も全国で行われている。

地域の持続可能性を高めるために、休眠預金や遺贈寄付などの資金をどのように循環させ、インパクトのある形で活用するかは、人口減少時代における喫緊の課題である。地域金融機関は、長年の金融行政の規制により画一的な運用がなされ、地域が必要とする事業を見極める洞察力と能力を失っている。また、人口減少期という対策が必要な時期に、十分な財源がなければ、さまざまなコミュニティを維持するためのシステムを再構築することはできない。そこで、龍谷大学地域公共人材・政策開発研究センター(LORC)の研究成果をもとに、大学発ベンチャーとして発足したのが「プラス・ソーシャル・インベストメント」である。日本初の社会的投資に特化したファイナンスハウスである。地域社会の持続可能性を高めるプロジェクト(ローカルベンチャー)と企業・個人投資家の結びつきを創出する。再生可能エネルギーの開発・供給、農業施設や公共施設の改修、地域産業のインキュベーションなどのプロジェクトを立ち上げる。地域の既存金融機関との連携により、地域金融の要となり、エコシステム構築のための継続的な取り組みを行う。

おわりに

白石勝隆

18.1日本におけるトリプルDの影響

少子高齢化による過疎化、脱工業化による経済の変化は、先進工業国の多くで見られる現象である。本書は、トリプルD(過疎化、脱工業化、災害)の影響が日本社会で顕著になり始める直前からそれ以降の期間を対象としている。また、サステナビリティをより困難なものにしているトリプルDの影響については、本書の多くの章で直接ではなく間接的に述べられている。本書の目的は、先進工業国に共通する特徴を比較検討することではなく、比較検討の材料となりうる日本の現状を海外の読者と共有することにある。

東日本大震災以前から、持続可能な地域社会に必要な活動として、(1)地方分権と市民参加によるローカルガバナンスの構築、(2)グローバル経済のトリクルダウン効果に頼りすぎず、FEC(Food, Energy & Care)分野を中心とした地域経済の回復、(3)継承ではなく更新を重視したコミュニティの再生、という行動指針が模索され、様々な形で実践されてきた。しかし、東日本大震災や福島原発事故が起こるまでは、これらは主流の活動とは見なされていなかった。

日本では、台風の発生や進路の変化、局地的な異常豪雨、極寒の波による大雪、異常高温など、気候に関する災害が増加傾向にある。多くの日本人が、科学的な根拠というより、経験と勘に基づき、最近の異常気象の原因が人為的なものであると感じ始めている。また、福島原発事故後、大地震や火山噴火が起きている。大雨や雪が頻発し、死傷者が出ている。日本のどこにいても自然災害のリスクからは逃れられないこと、土木工事などの構造物対策では自然災害の被害を完全に防ぐことはできないことを痛感させられている。

保守政権も適応策に取り組み始めたが、その取り組みはグリーンインフラや非構造的な対策に重点を置くのではなく、構造的な対策による国土強靭性の強化に傾いている。また、政府は原子力発電所の再稼働に意欲的である。温室効果ガスの削減目標は、パリ協定に代表されるように、決して野心的なものではない。このような政府の判断は、過去には何の問題もなく受け入れられたが、現在では広く受け入れられているとは言い難い。自然災害、人為的災害は確実に日本人の心に影響を及ぼしている。日本における災害のインパクトは、新しい次元に移行している。

そんな折、「過疎化や脱工業化の影響で、近い将来、一部の自治体や地域社会が消滅するのではないか」という予測がなされた。「消滅可能性自治体」という衝撃的な言葉は、あっという間に広まった。

消滅可能性自治体になることへの危機感は、非大都市圏でより強くなる。しかし、非大都市圏で再び工業化を進める政策は、ポスト福島の日本の地域経済の処方箋として、単純に肯定されるものではない。人々は、ブームの頂点に乗るのではなく、地域に根ざした経済活動や産業の立地を考えている。農業や林業も再び地域の産業として考えられるようになってきている。また、これまで全く実施されてこなかった地域エネルギー政策や地域電力事業も、エネルギー自由化政策や原発事故の教訓から、今注目されている。

絶対的な過疎化は避けられないが、過疎化による被害は最小限に抑えることができるという考え方のもと、政策が実施されている。本書で紹介されているように、農林業やエネルギーを中心とした活動は、挑戦的ではあるが、都市部以外でも例外なく広まりつつある。かつて若い世代は、経済成長に依存した生活に魅力を感じ、都市生活を夢見る傾向があった。しかし、災害の影響により、新たな価値観を持つ若者が増えている。農のある暮らし、豊かな自然のある暮らし、人と人とのつながりのある暮らしを求める若者たちが、見えないところで増えているのである。この現象は、若者の「田舎暮らし回帰」と呼ばれている。

また、地域が抱えるさまざまな困難に対して、従来の競争主義や成長志向の経済政策が適用されている現実もある。このような現実を踏まえつつ、地域内のモノやサービスの循環比率を高め、農林業の新たな可能性を見出そうとする取り組みには注目すべきであろう。これらの取り組みは、かつての日本では時代遅れ、保守的、あるいは過激なアプローチと捉えられていたに違いない。

日本の行政・社会システムは制度疲労を起こし、機能不全に陥っている。トリプルDの展開は、このような日本の現状を、国民が目を離すことのできない現実として直視せざるを得ない状況に追い込んでいるのだ。

18.2 地域社会の持続可能性の構築

本書の最後に、日本の現状を踏まえて、持続可能な地域社会の構築について簡単に触れておきたい。

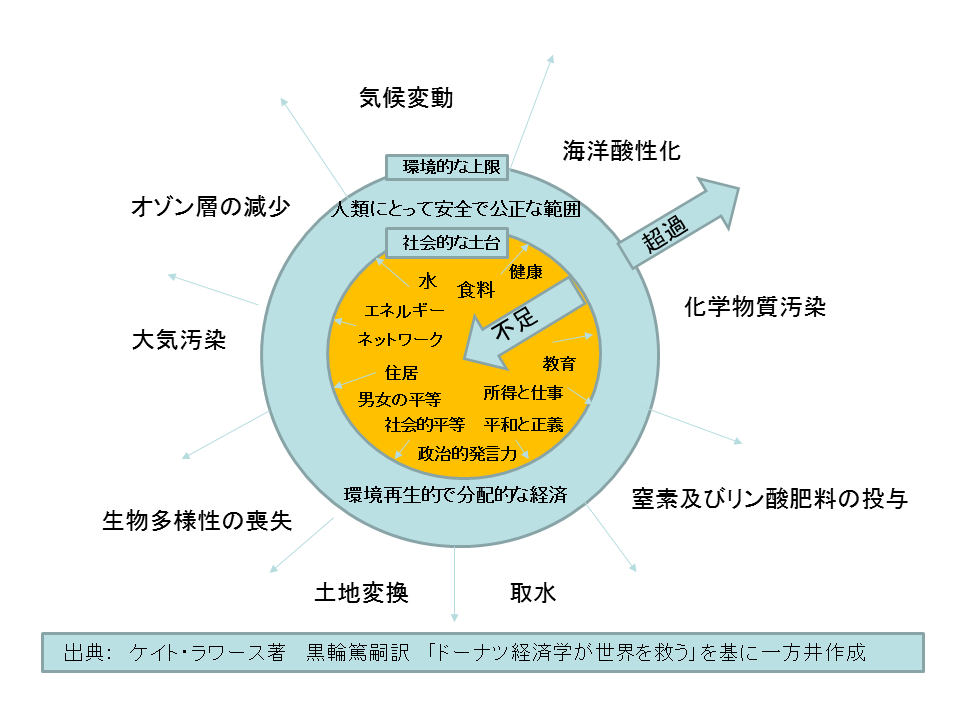

ケイト・ローワースは、著書『ドーナツ経済学』(2017年、ランダムハウスビジネスブックス)で、「ドーナツ」と呼ぶ概念図を提示し、経済学のパラダイムシフトを論じている。ここでは、彼女のドーナツ図について深く説明することはしないが、そのエッセンスを活かして、持続可能な地域づくりを考えてみたいと思う。

Raworthは、ドーナツに2つの同心円を例え、ドーナツの内側の円を「社会的基盤」、外側の円を「生態的天井」と呼んでいる。この図は、すべての人間の幸福を支える2大条件を視覚化したものである。「ソーシャル・ファウンデーション」は、生活に不可欠な基本的ニーズを表し、SDGs(持続可能な開発目標)で採択された衣食住、雇用、教育、平等などに関する12の優先ターゲットが列挙されている。「Ecological Ceiling 」は、地球環境のキャパシティ限界を示すもので、気候変動や生物多様性の損失など9つの指標が挙げられている。「社会基盤」の不足は人類の幸福を脅かし、「エコロジー・シーリング」のオーバーシュートは地球の生命維持システムを破壊することになる。21世紀の課題は、全人類をこの同心円の境界内にとどめることである。

本書では、「エコロジカル・シーリング」のオーバーシュートの問題は脇に置き、現在の日本における「社会基盤」の諸相を提示した。本書の著者は、日本におけるサステナビリティの成果を地域レベルで研究してきた経験を持つ。日本では、サステナビリティという言葉、あるいは持続可能な地域社会を構築するという考え方は、地球環境問題などを中心に理解される傾向がある。言うまでもないが、環境はサステナビリティの一面を表しているに過ぎない。本書では、実際に日本における持続可能性を環境以外の側面から研究した事例を用いている。

持続可能な地域社会を構築する上で、トリプルDは両義的な影響を持つ。一方では、トリプルDは「社会基盤」の不足を助長する。所得格差の拡大に加え、地域間・世代間の不平等を拡大させる。また、災害による被害は不可逆的であり、現在と将来の世代にとって大きな負担となる。一方、トリプルDのインパクトは、「社会基盤」の不足分の測り方を変えることができる可能性を示している。持続的な成長や、その結果としての経済への過度な依存は、そもそも非現実的なものであることを踏まえ、改めて考える可能性があるのである。トリプルDへの対応を通じて、私たち日本人は、思いがけず、社会を変革する機会を得たのかもしれない。