Contents

目次

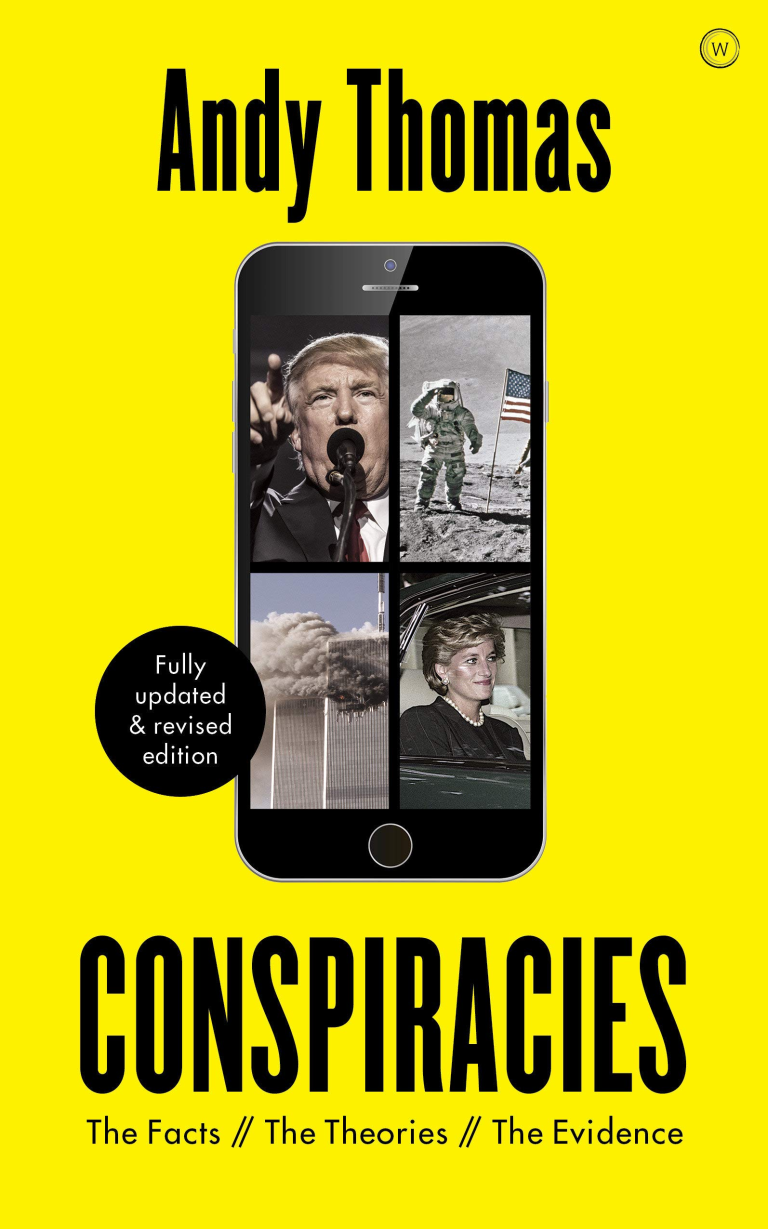

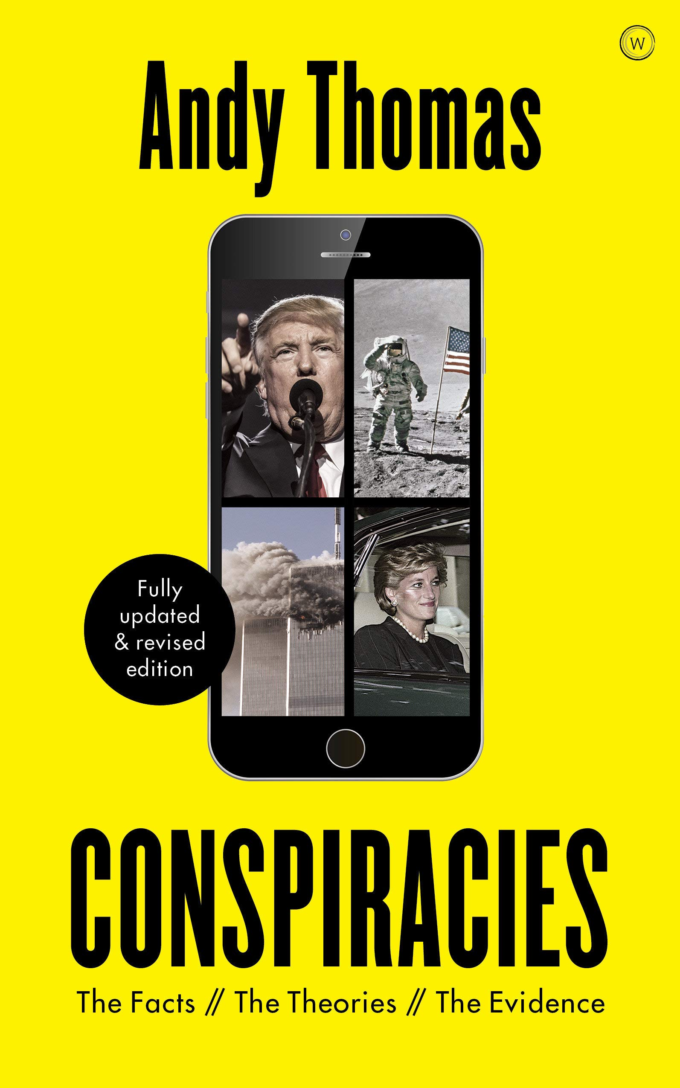

- タイトルページ

- 著作権ページ

- 目次

- 謝辞

- はじめに

- 1 陰謀論とは何か?

- 2 歴史的陰謀

- 3 偽旗の陰謀

- 4 政治的陰謀

- 5 暗殺の陰謀

- 6 9.11と関連する陰謀

- 7 地球外生命体の陰謀

- 8 新世界秩序の陰謀

- 9 陰謀論はどこまで通用するのか?

- エピローグ

- 注釈と参考文献

- 陰謀に関する資料

アンディ・トーマスは、説明のつかないミステリーや陰謀に関する英国有数の研究者である。超常現象と世界的な隠蔽工作を探求した『The Truth Agenda』や、物議を醸したクロップサークル現象の決定的ガイドとして広く知られ、Kindred Spirit誌のベストブック賞にノミネートされた『Vital Signs』など、多数の著作がある。アンディは人気雑誌ネクサス・マガジンの常連ライターであり、クリスマスなど民俗学や歴史に関する著書も多数ある。A Short History from Solstice to Santa』(夏至からサンタまでの短い歴史)など、民間伝承や歴史に関する著書も多数ある。

アンディは、真実と謎に関するイベントを開催するチェンジング・タイムズの創設者であり、30年以上続いている英国の有名な年次会議「真実、謎、新境地」グラストンベリー・シンポジウムの主要主催者の一人である。

アンディは世界各地で講演を行い、テレビ出演も多数行っている。世界的にはNBC、ヒストリーチャンネル、ナショナルジオグラフィック、バイスメディアなどがあり、英国ではBBC1のThe One Show、ITVのGMTV、チャンネル4のリチャード&ジュディ、スカイ1のPineapple Dance Studiosなどに出演している。アンディは他にも多くの番組に出演しており、ラジオ局やポッドキャストにも頻繁にゲストとして出演している。

アンディに関する詳しい情報は、ソーシャルメディアへのリンクも含めて、www.truthagenda.org で見ることができる。

はじめに

一世紀を選んでほしい。あるいは10年、1年、1ヶ月を選んでほしい。どの世紀にも、人類の歴史の流れを変えるような、重要で、議論の余地のない出来事が起こっていることだろう。しかし、その一つひとつに対して、誰かが、どこかで、「公式」の説明に大声で異議を唱え、真実が語られたことを疑う。陰謀論は文明が始まって以来、私たちとともにあり、常に端っこでささやき、真剣に受け止めてくれるよう懇願してきた。ある世紀には、陰謀論は、時には悲惨な結果を招き、またある世紀には、耳を傾けるべきものが危険なほど無視されたこともあった。

権威への信頼がかつてないほど低下し、コミュニケーションが大きく変化した現代の環境では、陰謀論は一時期、ウェブサイトやソーシャルネットワークによって、これまで以上に広く、急速に普及するようになった。これは呪いなのか、奇跡なのか。編集者のフィルターや仲間の承認を必要とせず、世界に発信できるため、奇妙なアイデアが野火のように広がり、主流メディアと同じくらい簡単に一般大衆に届き、既成概念に対する挑戦の奔流を投げかけることができた。

しかし、権威者たちは必然的に厳しい反撃に出た。彼らの言葉をことごとく解体し、欺瞞、隠蔽、大量殺人を非難する人々に明らかに脅かされ、今日公然と宣言されている戦略は、そうした資料を削除し、ソーシャルメディア、テレビ、ラジオ、印刷物を使って、自称「真実を求める人々」を執拗に中傷したり追い出したりすることだ。彼らは社会的破壊的狂信を抱きやすい誤った奇人であると同時に、社会に危険をもたらすものとして描かれている。公衆の目には、完全に正当な代替的探求を「フェイクニュース」と結びつけることで、かつてオンラインで広く議論できた知識が、いまや主流のフォーラムから積極的に削除され、ビデオはプラットフォームから削除され、不快な話題は検索エンジンの下位ページに静かに移動するか完全に消滅している。このような防御的な反応は、ターゲットにとっては自分たちの信念を正当化するものであると同時に、迫害されているという感覚もある。ここ数十年の間に疎外されたあらゆる集団の中で、陰謀論信者はかなり上位に位置するはずである。「陰謀論者」という言葉が乱暴なレッテルとなり、真剣に受け止められたい人たちが必死で避けているほどなのである。例えば、「ポピュリスト」の指導者やその支持者には陰謀を信じる傾向があるという左派の反対者からの指摘は、彼らの信頼性を疑う根拠として使われてきた。しかし、これはすべての陰謀論研究者を同じ「右翼」の筆で誤って染め上げ、時には説得力のある証拠に対処していない。当局からの検閲的報復はある程度成功しており、代替情報を見つけることは難しくなっている。しかし、これによって陰謀論的な憶測がなくなることはなく、これからもないだろう。このような攻撃は、オープンな場でより健全に表現されるかもしれないものを地下に追いやっただけで、問題そのものに対する信念の強さを弱めてはいない。これは、日常生活者の間で陰謀論に対する顕著な傾向を示す世論調査の統計によって証明されている。

したがって、陰謀論は、その最も厳密な定義において、おそらく良い意味で取り戻す必要のあるブランドである。すべての重要な出来事を陰謀とみなすことは、精神病の危険を冒すことになるかもしれないが、理論化の一部は-間違いなく-もっと注意を払うべき真の懸念のいくつかの領域を特定するのに役立っているからである。悪名高い真実の探求者たちにとって、危険な狂信の連鎖によって世界を崩壊させる可能性があるのは、体制側の操り人形師たちである。

真実と想像をどのように区別するのだろうか。どのような基準で、合法的に追求すべき命題と、単にパラノイアの暗い思索に根ざした命題を見分けることができるのだろうか。ダイアナ妃は、公式には否定されているが、多くの人が考えているように、殺されたのだろうか?NASAは本当に月に行ったのだろうか?写真の記録の異常は、声高な少数派にそうでないことを示唆しているが?JFKが撃たれた時、他の狙撃手がいたのだろうか?9/11は、本当に米国内の機関によって設定されたのだろうか?ドナルド・トランプは権力を得るためにロシア人と積極的に協力したのだろうか?私たちの生活はすべて、監視と支配の「新世界秩序」を計画する秘密の支配エリートに支配されているのだろうか?当局が否定しているにもかかわらず、信念が根強く残っている場合、それを伝えるのは難しいことがよくある。

したがって、推測ではなく証拠が、多くの主張の信憑性の有無を明らかにするための最良の基準であるように思われるかもしれない。しかし、主流に届くものの多くをろ過する学問領域は、あまりにも頻繁にその証拠と関わることに好奇心を示し、その理由を理解するよりも陰謀論的な考え方を攻撃することを好んでいる。このことは、陰謀論について議論するために特別に開催された英国ヒューマニスト協会の会議で、ある講演者が「特定の陰謀論に対する証拠について議論するつもりはない、ここはそのための場所ではない」と宣言したことからも簡潔にわかる1。真実を求める人々の信念の根拠を真剣に検討することを避け続けることが、公共の議論が有益な方向に進むのを妨げている。

本書の大部分は、陰謀論的思考の基本を確立するものであるが、しばしば見落とされる要素、すなわち証拠そのものについても探求している。私の30年にわたる研究を通して、特定の理論が常に人々の興味を引く分野として浮かび上がってきた。宗教と気候変動にまつわる苛烈な論争は別の機会に譲るとして、各章ではこれまでに紡がれたすべての理論を詰め込もうとはせず、より重要な領域からスペースを割くことにしている。また、バランスの取れた研究を装った多くの陰謀論本とは異なり、選ばれたトピックを安易な答えや否定的な態度で説明しようとはしていない。

陰謀論は、ごく普通の、親しみやすい人々が、自分たちが正当な不安を抱えていると考える分野の詳細を明らかにしたいという純粋な情熱を持って、しばしば購読している。彼らは、強制的なマインド・コントロールを防ぐためにアルミホイル・ハットをかぶっているような、メディアに誤って描かれた悲しい過激派ではない。腐敗、隠蔽、隠された意図など、心を揺さぶるような調査活動に長く貴重な時間を費やすような人々を駆り立てるものは何かを理解することは、彼らを非難するよりも文明に報いることだろう。標準的な判断アプローチは、一種のマインドコントロールである。人々が普通でないことを信じるなら、それには理由があり、必ずしも同意する必要はないが、その理由を感覚的に理解することは賢明なことかもしれない。証拠を消してしまうことは、解決策にはならない。

最終的には、読者自身がその説の真偽を判断する必要がある。多くの場合、完全な信念と完全な否定の両極の間に位置すると思われるが、時折、証拠が確率をほんの少し、どちらか一方に引きずり込むことがある。

本書は、陰謀論が提示する興味深く、刺激的で、時にはぞっとするような、そしてしばしばショッキングな可能性をふるいにかける機会である。しかし、この本が読者にとって、真実とポジティブさと真の表現の自由を基盤とする、より良い世界を創り出す決意を固める助けとなるなら、この本を手に取る価値は十分にあるはずだ。

アンディ・トーマス

第1章 陰謀論とは何か?

陰謀論とは一体何なのか。また、なぜ主流派は陰謀論を信じる人々をそれほどまでに低く評価するのだろうか。広く否定されているにもかかわらず、世界的な陰謀論への信奉は非常に高まっている。多くの学者が信じ込ませているように、理論家たちは何らかの心理的ダメージを負っているのだろうか?それとも、ある出来事に関する「公式」見解の明らかな異常さに対して、合理的な質問を投げかけているだけなのだろうか?事実上すべてが闇の目的のために操作されていると主張する人々と、陰謀の存在を全く信じようとしない人々の両極端の間に、中間点を見出すことはできるのだろうか?

陰謀論の定義

正確な定義

ニュースはいつニュースでなくなるのか?

答えは それが陰謀論になったとき。

近年、主流メディアで興味深い現象が起きている。個人の「不正」や権力の乱用に関する暴露記事が、画面や新聞に驚くほど頻繁に掲載されるが、同様の行動が個人のグループによって調整されているかもしれないという指摘は、ほとんど例外なく「陰謀論」以外の何ものでもないとして一蹴される。このようなときに使われる口調は、腐敗が組織的なものであったり、一個人の誤ったエゴよりも広い範囲での指令に従ったりするという考えそのものに対する軽蔑を常に帯びている。この立場は一般に、メディアが自分たちの使命に役立つと判断すると崩れるが(ドナルド・トランプのロシアとの関係疑惑に関する進行中の報道は、彼らが異常に喜んで考慮するシナリオの一例である)、その場合でも、「陰謀」という言葉は避けられるところでは避けられる。

このように陰謀論が疎外されることは公平なことなのだろうか。また、このような扱いが意味するように、陰謀論を信じる人は本質的に思考に欠陥があるということになるのだろうか。日常的に陰謀論を否定する人々は、しばしばこの用語が意味するところを明確にせず、精査のための重要な領域となりうるものを簡単に脇へ追いやることを許している。これは単なるいい加減なジャーナリズムなのか、それとも一部の人が信じ込ませているように、意図的な注意散漫なのか?

何かの真価を見極めるには、その主要な原則を確立することが常に重要な出発点である。そこで、主要な情報源による「陰謀論」の3つの異なる定義を紹介しよう。

特にそのような関与が否定されている場合、政府や秘密組織が異常な、あるいは説明のつかない出来事に責任があると信じること。

コリンズ英語辞典

このような場合、「陰謀論」と呼ばれることがある。これは、論争中の事件や事柄を、個人または単独の行為ではなく、秘密のグループまたは同盟による陰謀として説明しようとする理論である。

アメリカンヘリテージ英語辞典

ある特定の出来事を引き起こすために、ある集団が密かに協力したという考え方。

マクミラン辞書

これらの定義に基づけば、メディアや当局がなぜ陰謀論という概念を厳格に否定するのか理解するのは難しい。実際、これらの記述を歴史上の多くの出来事に当てはめてみると、あらゆる種類の陰謀が横行しているだけでなく、それが人類文明の必然的な構成要素であることは明らかである。犯罪組織であれ、政府内の腐敗した徒党であれ、秘密組織が存在することに真剣に異議を唱える人はいるだろうか?

ではなぜ、こうした組織が今日の世界でどのように機能しているかを議論することが、これほど大きなタブーになっているのだろうか。例えば、ローマ帝国の内部での裏工作の例(第2章参照)を陰謀の可能性が高いとして受け入れる学界がある一方で、同様のことが現在でも起こりうることを信じることができないのはなぜだろうか。人類の文明は、その技術的な飛躍の割には、先祖の社会構造からそれほど進歩していない。

私たちは、陰謀論についてあまりバランスの取れていない説明を聞くことで、なぜ現代の陰謀を無視するように仕向けられているのかという洞察を得ることができるかもしれない。

陰謀論は神話の領域に存在し、そこでは想像が暴走し、恐怖が事実を覆い隠し、証拠は無視される。超大国であるアメリカは、このようなドラマの中でしばしば悪役として描かれる1。

米国政府の公式ウェブサイトでは、しばらくの間、米国に関する陰謀論を論破するために、このようなページが冒頭に掲載されることがあった。このような過剰防衛的なページが存在することは重要であり、米国当局(本書を通じて探求される「新世界秩序」プロジェクトの主要人物と広く見られている)に向けられた多くの非難が、実際に彼らを苦しめていることを示唆している。2009年、バラク・オバマが「陰謀論を避ける」ために、大統領令の「忠実」という言葉の配置を間違えたわずか1日後に、カメラの前ではないものの、大統領宣誓をやり直さなければならなかったという事実は、当局が増え続ける告発リストにどれほど敏感になっているかをよく物語っている。

したがって、もし欧米政府が自分たちの誠実さをめぐる疑念の拡散を懸念しているならば、告発者の信用を落とそうと心理的条件付けやプロパガンダのキャンペーンを仕掛けるかもしれないと考えるのは、行き過ぎだろうか?2008年、オバマ大統領は学者で懐疑論者のキャス・サンスタインを雇い、陰謀論に対抗する積極的な方法を考え出させた。その後、サンスタインと同僚のエイドリアン・フェルミューレ教授が作成した論文では、戦略として「過激派集団への認知的浸透」を推奨している。「過激派」の定義が不安定で曖昧なため、真実のキャンペーンを行うグループはこのカテゴリーに入る可能性があり、それ以来、多くのグループが実際に否定的なプロパガンダの標的になっている。一方、主流のソーシャルメディアやオンラインプラットフォームから現在急速に削除されている陰謀論資料は、オーウェル式の検閲プログラムに他ならない(115頁を参照)。メディアは傲慢になりがちで、権力の声との密接な関係を失うことを恐れているため、(上からの糸で直接影響されないとしても)何か重要なことに触れられると、その下に隠された層に蓋をするような合図で簡単に操られ、卑屈になる可能性がある。このように、陰謀論に関する真剣な主流の議論には意図的なタブーが設けられているという主張は、それ自体がまた別の陰謀論になっている。

誰が陰謀論者なのか?

ある出来事が秘密の派閥によって指示されているかもしれないと公然と考える人々を嘲笑の対象として扱うという凝り固まった方法を通じて、理解できるがおそらく見当違いの防衛意識が、単純な辞書の定義によれば陰謀論者である人々の言葉の中に入り込んでしまったのだ。しかし、彼らの言うことが日常的に無視されないように、この用語の採用はしばしば強く避けられる。その結果、研究者は、通常、彼らが属することを望むまさにそのグループによって、いずれにしても付けられるタグを避けるために、学問的地位を偽装してもがくという不幸な光景が見られることもある。「真相究明者」や「真実主義者」といった言葉を使うことは、代替案としてまったく問題ないが(このページでも使用している)、反対派の嘲笑を和らげることはほとんどできない。実際、主流派による陰謀論者の疎外は十分に成功しており、あるトピックが突破されると、それに代わる用語やより高い社会的地位への願望は、批判者たちに大きな影響を与えそうにない-少なくとも現在は。

このトピックがより高い地位を得るためには、新しい戦略が必要なようである。陰謀論者として括られる人々は、社会的な大改革をしない限り得られない尊敬を求めるのではなく、他人の目を気にするのをやめて、自分の選んだ研究分野をできるだけ現実に即して根拠づけることに邁進した方がよいかもしれない。そうすることで、初めて関心が深まり、より多くの人々の納得が得られる。事実に基づく観察よりもパラノイアに根ざした、適切な証拠もなしに、新たに認識された恐怖を当たり前のように叫ぶ、見識のない陰謀論者は、そもそもこの分野を不評にさせる一因になっている。最善の策は、推測と真剣な研究を一致させること、そして、あまり強い調子で言わないことだ。そうすれば、やがて陰謀論者と呼ばれることに憤りを感じることもないだろう。1600年代にジョージ・フォックスによって結成された宗教団体「フレンズ協会」が取った路線を踏襲した方がいいかもしれない。彼らは「神の前で震える」誤った狂信者と見なされたため、罵倒語として「クエーカー教徒」の烙印を押され、メンバーは単にその侮辱を正式な肩書きとして採用し、「クエーカー教徒」となった。批評家たちの否定的な意図は即座に無効化され、一般大衆は困惑したが、最終的には新しい永続的な大衆の尊敬を勝ち得た。

標準的な陰謀の拠点を超えて、より広い世界で、特定の出来事が秘密の陰謀によって影響されているかもしれないという個人的な確信のために尊敬を得ることができた少数の熱心な研究者がいるが、それでも彼らの仕事に対する受け止め方は穏やかである。ノーマン・ベーカー(当時英国国会議員)が2007年に『デビッド・ケリーの奇妙な死』を出版した。この本は、物議を醸した国連兵器査察官が自ら命を絶つよりも、殺された可能性が高いという実質的な証拠を率直に検証している(第5章参照)。受賞歴のあるこの政治家は、それ以来「破天荒」の烙印を押された(そのため、テレビ司会者のジェレミー・パックスマンは、まったく関係のないBBCニュースナイトの討論で、「まあ、お茶の中に陰謀を見出すだろう」という言葉でベーカーを否定したのであった)。

もう一つの例は、米国の教授でキリスト教神学者のデビッド・レイ・グリフィンである。彼の良心は、彼の綿密な著作の中で9・11の多くの異常が調査されないままにしておくことを許さなかった。グリフィンは、9.11事件の疑問を呈する多くの人たちの中で、最も説得力のある人物の一人である。グリフィンは自分が陰謀論者であるとは思っていなかったし、これまでの実績からもそのような傾向はほとんど見られなかった。しかし、そんな彼でさえも、主流派からは「陰謀の教祖」として見下されるのが常である。つまり、このような分野では、このタグは避けられないようだ。2011年の世論調査(驚くことに、ほとんど報道されなかった)で、世界の人口のかなりの割合が9.11の公式発表を何らかの形で疑っており(164ページ参照)、この現象はその後も拡大していることを考えると、グリフィンはそれほど心配する必要はないだろう。少なくとも、私たちの多くが陰謀論者であることは明らかである。

現実には、あるテーマに少しでも傾くと、どんな注意書きを提示しようとも、主流派の目には陰謀論者であると映ってしまうのだ。私たちがスクリーンやラジオや新聞から見せられる世界は、私たちの多くが本当に考えている現実とはかなり異なっていることは明らかである。このことは、デビッド・ケリーやダイアナの陰謀から幽霊、UFO、占星術に至るまで、9・11に関する意見や投票が示すとおりで、ほとんどのメディアの専門家が絶え間なく否定する分野を国民が持続的に信じていることが分かる。したがって、理論家たちが熱く語る真実は、今のところ主流派の外に求めなければならない。これまではインターネットがその主要な手段であったが、我々が見ているように、そのパイプは今脅かされている。

中道を行く

しかし、「真実」とは何なのだろうか。陰謀論を擁護することは、そこから生まれるすべての理論が正しいという見解を支持することではない。本書の目的は、建設的な概観を得るために、より広く信じられている信念のいくつかを探求することだ。

選ばれた事例をめぐる両極端の思想の間に中間地点を設けようとすると、純粋に説得力のある陰謀の定番が目立つ一方で、非論理性や証拠の欠如によって疑問を投げかけるものもある。しかし、これは個人の見解に決定的な判断を下すものではない。陰謀論に対する既成概念の扱いが非常に問題なのは、どちらの側にも意見があり、しばしば無知なまま判断を急ぐことで、特定の分野を精査しないことを好む人たち以外には何の役にも立たないことだ。

いくつかの重要な問題を明らかにすると、陰謀論のより極端な要素が行き過ぎる傾向があるとしても、体制側が行ってきた陰謀論の全面的な排除は同様に不公平で誤解を招くものであるということがわかる。

陰謀論の具体的な種類

陰謀の辞書的な定義からすると、社会における秘密集団が自分たちの偏狭な意図のために画策している例は、技術的にこの用語に該当するものが多くあると思われる。このような分野は、犯罪学や企業腐敗に関する資料ですでに十分にカバーされている。本書の多くは、代わりに、より広範でより具体的な角度から調査している。それは、世界の大きな出来事は、宣言されていないが非常に影響力のある支配者層によって意図的に操作されているという信念であり、その支配者層は人類全体を支配しようとする長いゲームの駒として我々を使っているかもしれない、というものである。

この視点の核心は、地政学的なパワーゲームを通じて、支配と監視の意図が根強くインストールされていることだ。恐怖による操作、戦争、経済的な策略、そして一部の人の目には、オカルト知識の応用と秘密結社の影響力が、「一つの世界政府」という究極の目標を達成するための道具として映っている。この認識された基本計画に適用される一般的な用語は、「新世界秩序」(NWO)である。主要な政治家による驚くほど大胆な公の場で、まさにこれを望むことが公然と自慢されてきたこと、そしてその目的の最終形が、少なくとも最悪のシナリオでは、真実を求める人々がまさに恐れるものになる危険があるように思われることから、新世界秩序は、陰謀論のこの強く優勢な一群に用いるのにふさわしい包括的用語であると思われる。

国家によるテロから政治的暗殺、人口減少説から超常的な力に対する隠された公式の信仰まで、全体を通して論じられる多くの異なる考えは、一見まったく別個のもののように見えるが、実は、より広い議題を覆い隠す、相互に関連した糸の網を構成している可能性があり、もしその内容が明らかになれば、真剣に注目するに値するものだろう。

なぜ人々は陰謀説を信じるのか?

陰謀論的な考え方

このページは、陰謀論をめぐって伝統的に対立してきた両極端の考え方について、詳細な心理分析を行う場ではない。しかし、簡単なまとめは価値があるかもしれない。

陰謀論者についての学術的な立場は、概ねこのように要約できる。

- – 彼らは精神的に不安定な兆候を示し、しばしば権威に対して憤慨し、通常、幼少期の経験や家族の機能不全に根ざしている。そのため、個人的な失敗をすべて他人のせいにし、最終的には世界的な規模の権威者に対して全面的な疑念を抱くようになる。

- – つまり、騙されやすい傾向があり(SunsteinとVermeuleはこれを「不自由な認識論」、つまり信念が非常に限られた情報に基づいている)、実際には存在しない事象にパターンを見たり(「アポフェニア」)、逆に文脈から切り離された異常事態から大げさに結論を出したりする。

- – 見識がないため、「社会的カスケード」に陥りやすく、周囲に特定の見解を持つ人が多ければ多いほど、元の証拠が弱くても同じ信念を採用する可能性が高くなる。

- – ある分野の公式見解に疑問を持つ傾向があるため、体制側が提示するどんなシナリオも信じることができない病的な状態に陥り、狂信的な見解に傾き、極端な場合には、状況を「正そう」という誤った試みから反社会的行動やテロへの関与にさえつながる。

- – 世界に対する彼らの「普通でない」見解によって生じる社会的孤立は、同じ焦点を当てた見解を共有する実際のコミュニティやオンラインコミュニティに熱烈に傾倒することで解消されるように思われる。このため、自分の見方を否定するような他の考えや証拠に触れる機会が制限され、過激主義に向かう傾向が強まる。

このリストにはさらに多くの項目があるが、陰謀論的思考に関するほとんどの心理学的論説で取り上げられる傾向がある主な点を抽出した。心の底では、これらすべての要素が、真実を求める人たちの心理的構成に寄与しているかもしれない。しかし、これらの疑わしい属性が陰謀論を生み出すすべてであるという考え方は、過度に単純化され、このような心理学者が指摘するような、より経験的な出来事や状況が実際に我々の周りで起こっていることに全く耳を傾けていない。学者や心理学者の性格を調べてみると、他人の弱点を指摘することに熱心な彼らの性格が疑問視されることがある。実際、陰謀論者を批判する人々は、しばしば狭量で、仲間内の「社会的カスケード」の餌食になるという罪を犯していることが、さらに熟考することであるぐに明らかになる。例えば、懐疑論者のリチャード・ドーキンスは、宗教、占星術、神秘主義への信仰を破壊しようとする彼の激しい決意が、彼のターゲットが示すのと同様に一般的に狂信的であることを、外部の観察者の多くが分かるように、広く娯楽の種となっている。

学問的な立場とは反対に、陰謀論者自身は-どんな心理が彼らを動かしているにせよ-、彼らのスタンスは、批判者がなかなか取り上げようとしないような実際の証拠に基づいており、妥当であるとみなしている。

自分たちの基本的な信念に対する理論家たちの立場は、こう要約できる。

- – 彼らは、主流派が無視したり避けたりするような公式の状況における明白な異常を見抜く能力を持っており、彼らだけがそれを口にする勇気をもっている。

- – 彼らは、陰謀の証拠が確かに存在し、古今東西の歴史上の多くの事例が、世界の出来事を邪悪に形作る上で秘密の陰謀が果たしてきた役割を明確に示していることを実証することができる。

- – 現代の組織的腐敗は、主流メディアでさえ認めているように、社会運営のあらゆるレベルで蔓延しており、より高いレベルでも進行していないという考え方は、目くらましで非現実的なものである。

- – 陰謀を信じる人々を攻撃し続ける体制は、それ自体、公式の注意をそらし疎外するプログラムが実施されていることを示し、その結果、重要な分野が隠蔽され国民から隠されているという彼らの確信に大きな信憑性を与えている。

- – すべての理論家が右翼の狂信者であるとか、無学な不適合者であるとかいう、よくある、しかし正しくない特徴も、疑わしい悪者扱いである。しかし実際には、陰謀論者はあらゆる階層の出身であり、高度な資格を持つ専門家であることが多い。

- – 真相究明者たちが、出来事を単体でとらえ、そこから新しい陰謀論を作り上げるという非難は不当である。彼らはその代わりに、単なる偶然を超えた関連する出来事のパターンを特定し、より広範なプログラムによる操作の高い可能性を示すことを挙げている。

先のリストと同様に、これらの指摘をすべて否定することは難しい。結局のところ、私たちが日常的に真実を否定される世界に住んでいることは明らかであり、難読化と腐敗があらゆるレベルで蔓延している可能性が非常に高い。このようなことが、もっと大きな規模で行われている可能性があると反論し続けるのは、知恵のない頑固者としか言いようがない。

ここに問題がある。両者の言い分は明らかに興味深いのだが、どちらも反対意見を考慮したがらないし、陰謀の証拠を取り上げることに対する一般的な学問的反対は、それ自体が疑惑の対象になっている。

陰謀論者に向けられた長年の批判は、彼らの立場があまりにも自己防衛的で「怠惰」であり、複雑な状況に対して安易にキャッチオールな答えを提供しているというものである。言い換えれば、自分たちの主流が疎外されているのは組織的な陰謀であるという信念は、「まあ、そうだろうね」というキャッチボール的な言い返しを用いるため、外部からの挑戦や公式の否定に無縁になる危険性がある。しかし、学界も同様の自己防衛のメカニズムを用いて罪を犯すことがあり、手に入る証拠を適切に分析しようとしない一方で徹底した心理的判断は、それ自体が怠惰という形態である。現在の膠着状態を打破するためには、中間的な立場を見出さなければならない。

派閥の中の派閥

平坦な合意形成の場を作ることの本質的な難しさの一つは、仲間同士が同じ社会集団の中でさえ、互いに敵対しあう傾向があることだ。これは特に代替領域において顕著で、世界的陰謀について最も極端な見解を持つ人々は、より穏健な要素を「サクラ」または「反対側のために働いている」と非難しがちである。自分たちと完全に一致しない見解に対するこの敵対的な不寛容は、過激派を、自分たちの凝り固まった信念に異議を唱えるような論理的議論に触れることから、さらに孤立させるのに役立つ。また、味方になってくれるかもしれない人々を「反対派」の一面であると決めつけ、軽率な差別の世界を作り上げる。この世界では、肝心の見識が育たず、二極化が確実視されている。この自滅的な要素を観察することで、心理学者たちは確かに得点を稼いでいる。そして、声の大きい少数派こそが、真実を求める人たちの運動に悪評を与えている。しかし、かなりの割合の信奉者が一般的に公正な理性を持っているのに、すべての信奉者を同じ筆で汚すのは間違いである。

派閥争いを引き起こす狂信性は、陰謀論的思考の極右的な偶発性をしばしば悩ませる。たとえば、新世界秩序の核心は熱烈なシオニスト・アジェンダにあると確信している人々は、これに同意しない多くの人々や、その究極の動機について心を開いている人々に対してすぐに我慢ができなくなる。彼らは、反シオニスト陣営に属さない人々はユダヤ人名誉毀損防止同盟に怯えて生きていると公然と非難したり、さらに一歩進んで、彼らの標的をモサドのエージェントなどと宣伝したりして、疑問を持つ仲間だと思われる人々に残忍な攻撃を加えることがある。このように自分たちの信念以外は認めないという狭量さは、メディア評論家David Aaronovitchのような人物に不幸な燃料を与える。彼の陰謀論者に対する公開攻撃(特に彼の著書『Voodoo Histories』を通して)は、真実を求める人々のほとんどが本質的に反ユダヤ的であるという全く見当違いの告発を中心に展開することが多いのだ。(シオニストの陰謀という非常に議論の多い分野については、278-80頁で述べられている)。

もう一つの大きな争いの原因は、超常現象対地政学的な議論にある。真実主義者の中には、地球外生命体侵入説(第7章参照)を世界的な隠蔽や政治戦略の動機の一部として喜んで受け入れる者もいれば、新世界秩序を支えるかもしれない強力な秘密結社(第8章参照)の神秘主義を大義名分にする者もいる。しかし、決定的な影響力を持ちながらまったく非民主的なビルダーバーグ・グループのような組織について、より地に足の着いた暴露(近年は主流メディアにも静かに入り込んでいる)を行い、調査をしっかりと政治的に行いたいと願う人々は、オカルト的なフクロウの儀式(実際に行われている-236-40頁参照)や支配エリートに潜入した宇宙人の血族について叫ぶ人々を恥ずかしくて身の毛がよだつ思いで見ている。

一方、9.11真相究明運動家は、最も妥当な陰謀説をいくつか提示しているが、ビルに衝突した飛行機は実はホログラムだったとか、タワーを崩壊させるために秘密のエネルギー技術が使われたに違いないなどと主張する、小さいが声の大きい一部の理論家と格闘することになりかねない。特に、従来の科学者たちは、このような主張によって自分たちの信頼性が損なわれようとしていると感じており、分裂的な摩擦を生じている。しかし、少しでも主流派に認めてもらいたいと願う人たちは、自分たちの努力に陰りが出たと見なした人たちをすぐに攻撃し、外部の人間の目には運動家の信用が落ちる危険がありながら、なぜか避けられないような世論争いを引き起こすのである。

地政学的な考え方をする人たちの間でも、敵対的な分派が現れることがある。このことは、ロンドンで開かれた「民主主義に対する国家と企業の犯罪」会議のオープニングパネルに端的に示されている。このパネルは、現実世界の政治活動家の一人が、NWO関連の陰謀の主役の一つである「イルミナティ」に言及する危険を冒した別のパネリストを軽蔑し、数分で内向きに変わってしまった。地球外生命体について言及した者は、間違いなく会場から追い出されたことだろう。

このような真相究明コミュニティーの内部対立は、多くの異質なテーマを「陰謀論」という唯一の傘の下に押し込めることによって生じる主な困難の一つであり、この言葉を耐え難いほど閉塞的だと感じる人々は、それを避けるために徹底的に戦うが、通常は無駄でしかない。残念なことに、匙を投げたような現状の神聖さに疑問を呈するものはすべて、外界の目にはひとまとめに映る。現在「フリンジ」とみなされている調査の各分野が、それぞれ独自のカテゴリーで立派に認知される日が来るまでは、当面の解決策は見出せないだろう。しかし、現在の検閲体制では、そのような事態が起こるのはかなり先のことになりそうだ。

学問の摩擦

真実を求める人々の間で派閥の分裂が起こりやすいとすれば、それは彼らに限ったことではない。批判的な精神分析に固執する研究者は安全なように見えるが、陰謀論的信念の実際の証拠を調査することに踏み切った研究者は、何らかの共感を示すとすぐに仲間はずれにされることに気づくだろう。

例えば、ハーバード大学の故ジョン・E・マック精神医学教授は、純粋に人格評価の領域に焦点を当てる限り、地球外生命体に誘拐されたと主張する人々に魅了され、専門的に安心していた。しかし、マックが催眠術を使って被疑者の記憶を解き明かし、被験者の多くは肉体的体験であれ幻覚体験であれ、自分にとって全く現実的なことを話しているだけだという(彼にとっても驚くべき)見解を示したとき、あからさまな敵意と退任を求める声が上がった。1994年、ハーバード大学医学部の学長が彼の方法と信念を調査する委員会を設置したため、彼は辛うじて職を失うことはなかったが、代替パラダイムに踏み込もうと考えている他の学者にとっては痛烈な教訓であった。皮肉なことに、マックは2004年にロンドンの路上で酔っぱらった運転手に轢かれて死亡した。このことから、マックは、立派な人物が真実に近づきすぎることを恐れた当局によって暗殺されたという、新しい「満州候補」(つまりマインドコントロール)風の陰謀論が次々と生まれている2。

もう一人の教授、米国の物理学者スティーブン・E・ジョーンズも、9.11の攻撃後に世界貿易センタービルの謎の全壊を自分の技術で検証しようと決心し、窮地に立たされた(6章参照)。2005年に「Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?」という非常に影響力のある論文を発表し、タワーを崩壊させるために内部の可燃物や爆発物が使用されたに違いないという見解を支持するセミナーを行った後、ジョーンズはすぐにブリガムヤング大学の職を停止させられることになった。その後、アメリカ大学教授協会や教育における個人の権利のための財団などから、この分野の専門家とみなされていた人物の科学的能力と倫理観に疑問を投げかけられ、精査されることになった。しかし、彼は自分の信念を曲げず、影響力のある組織「Scholars for 9/11 Truth & Justice」の設立を支援するほど、自分の信念に自信を持っていた。ジョーンズのキャリアが縮小されたことは、たとえそれが経験的証拠によってどれほど裏付けられていたとしても、型破りな見解を公表することを決意した学界の人々にとって重大な結果をもたらすもう一つの例となった(ただし、エネルギー技術理論を否定したことに狼狽した少数の真実主義者自身から攻撃されたこともある)。

ある種の「受容性」のラインは決して越えてはならず、同業者の同意は常に維持されなければならないという、暗黙の了解とはいえ認められた合意に資金と評判がかかっているため、学術界は過激派陰謀論者と同様に、自分たちが課した境界線を脅かすものは何もないということを保証している。これに挑戦しようとする者は、内部から何かを変えようとするとほぼ間違いなく排斥され、ジョーンズやマックらが発見したように、「破天荒」になるという恐ろしい道しか残らないという厳しい現実を受け入れなければならない。

自分たちの仲間からの狂信的な批判に動じず、主流の尊敬を受けることは決してないという確率を受け入れる陰謀論者たちは、少なくとも、最初から反体制派とみなされているので、自分たちの心からの信念のために啓発活動を十分に行うことによって失うものはほとんどないという安心感を持つことができる。一方、学問の世界では、専門家としての信用への不安と、同業者の偏見に挑戦するようなことを公表するかどうかというジレンマが、いつまでもつきまとっている。しかし、歴史によれば、人類の進化を最も促進させるのは、しばしば破天荒な人たちである。

信念ではなく、証拠

陰謀論に言及する人々に対して、真実を求める人々がよく口にするのが、「それは陰謀論ではなく、陰謀FACTだ」というものだ。これは技術的に正しい場合もあるが(例えば、9月11日は、アルカイダが実行したにせよ、秘密の「内部の仕事」として仕組まれたにせよ、事実上陰謀である)、多くの場合、こうした防衛的叫びは意見だけに根差しており、正しいかどうか分からないのだ。このことは、真実主義者たちの情熱的で時には感動的な信念を大いに物語るが、こうした人々を妄想と見なすように仕向けられた外の世界を納得させる助けにはならない。したがって、この溝を埋める橋を見つけなければならない。よく言われる「科学的方法」の長所をモデルとして(ごまかしや注意書きで覆われているとはいえ、科学者自身がしばしば違反している)、陰謀の主張を正当化しようとするときに真剣に考慮できるのは、信念ではなく、証拠だけなのは確かであろう。このことは、よく知られた理論が、少なくとも最初は、裏付けのない理論よりも主流の敬意を払われることを必ずしも意味しないが、そのもっともらしさが徐々に広い大衆意識に浸透していく可能性を高くする(9/11、デビッド・ケリー、JFKなどの場合と同様)。実際、このゆっくりとした濾過プロセスこそが、特定の陰謀論的主張に対するより広いコンセンサスを見極めるための底力となるのかもしれない。

かつて大多数の人々が、太陽は地球の周りを回っていると信じていたようだが、その「コンセンサス」が真実であるとは言えないと主張することができる。しかし、宗教的・政治的権威によって公に表現することが抑圧されていたとはいえ、実際には多くの人々が長い間、地動説に異議を唱えていた。多くの人々が、より便利で安全である限り、公式の命令に従うことを喜んで許すということは、何かが有効であることと同じではない。説得力のある代替案が提示されれば、権威者が思っている以上に、人々はすぐに物事の見方を変えるものである。未来の歴史が、現代の「縁の下の力持ち」とされる信念の数々が有効であったことを記録しているかもしれない。

ガリレオのような人物が、組織的な非難に直面したときに示したように、後世のために守られた適切な証拠を熱心に積み重ねることが、最終的に自らを物語る。陰謀論が陰謀の事実となるためには、説得力のあるデータを収集することがより一層必要となってくる。そのためには、見識と理性的な分析を駆使したアプローチが必要である。これらの資質と意味のある証拠の提示がなければ、膝を突き合わせての非難も、あらゆる種類の仮説への盲目的な支持も、少しも助けにならない。

もし論争の的になるような信念を裏付ける何らかの証拠があると思われるなら、その証拠を実用的に検討し、強制的な検閲がない場合に必然的にそうなるように、状況の究極の真実が有機的に浮かび上がってくるようにする方がおそらく賢明だろう。本書で扱われている多くの分野での真剣な調査を主流派が拒否した結果、憤慨し、世界の正確な姿を示すことよりもへそ曲がりな保護主義に関心があるように見える体制によって、自分たちの意見が代表され理解されていないと感じる人々の割合が増え続けている。最終的な評価では、否定や回避ではなく、証拠、開放性、見識が問題を解決する。

そこで、以下の章では、広く議論されている陰謀論シナリオをテーマ別に分類して紹介し、その証拠を検討することで、従来から定着している両極端な考え方を超えようと試みる。これまで提案されたすべての説を網羅することは不可能であるため、ここでは、証拠に十分な閾値を持つもの、あるいは長年にわたって脚光を浴びてきたものだけを取り上げた。一部の陰謀論者でさえ行き過ぎだと考えているいくつかの考え方は、第9章で述べられている。本書では、深く考え込んだ意見を非難することなく、対象を取り巻く信念の本質を探り、確率のバランスがどこにあるのか、論理的な分析を加えている。

現代に陰謀が横行しているに違いないと人々が考える理由の一つは、歴史にかつての秘密謀略やスキャンダルの例が散見されるからであり、最近の時代に目を向ける前に、まず過去を振り返ることに価値がある。

まとめ . . .

陰謀論 反対論

陰謀論者は、主流メディアや当局から一般に軽蔑されている – 学界では、陰謀に対する信念は社会的背景や心理的構成によって形成されると考えられており、必ずしも証拠によって裏付けられていない。真相究明家は、選択した分野の偏った分析において、見識を欠くことがある – 主張される証拠は、単に「アポフェニア」の結果であり、意味のあるパターンがないところに見ることができる – 全てを疑う傾向は、過激主義や社会的に排除された見解につながる可能性がある。

陰謀論 賛成派の主張

メディアによる陰謀論の軽視は不公平であり、この用語の意味に対する無知な見解に基づいている – 腐敗した役人や制度内の犯罪の多くの公的暴露は、「陰謀論」の辞書的定義に完全に適合しており、他のあらゆる、より強力な、秘密の陰謀も存在するはずであると非常にありそうになる – 学術的視点は、陰謀論的信念の実際の証拠をほとんど取り上げることはない – ある分野では、陰謀論的信条は強力であり得る。ある種の人々の心理的傾向は、状況の背後にある隠された真実を見ることを可能にする属性そのものかもしれない – 偽のパターンが現れるたびに、他の奇妙なシンクロニシティが出現し、それを否定するのは難しい – より過激な思想は少数派によってのみ保持されている – 何かの現実を見分けるために使用しなければならないのは、信念ではなく証拠なのだ。

結論

専門的な定義によれば、陰謀論は完全に許容される探求領域であるように思われる。主流派に否定されたことで、いつまでも否定し続けられない雰囲気ができている。遅かれ早かれ、文明が包括的な精神で前進するためには、すべてではないにしても、いくつかの説を支持する証拠をきちんと直視する必要があるのだろう。陰謀論的思考の背後にある思考過程には、自己防衛的な過激主義が成長しうる極性を生み出すという欠陥があり、学術的な観察は、真実を求める人々の心理的傾向について興味深いことを語っている。しかし、多くの人が陰謀論を信じる理由は、陰謀論の証拠が存在するという検証可能な現実にある。もし、ある人が個人的な背景から直感を働かせ、ある状況における重要な要素を特定することができるならば、その能力は病理というよりむしろ才能として扱った方がよいかもしれない。見識と論理の意識的な適用は明らかに育成される必要があるが、すべての陰謀論者を心理的に傷ついた狂信者と決めつけるのは、潜在的に重要な領域における正当な疑問点を抑制するだけで、危険なほど無責任な方針である。

第2章 歴史的陰謀

今日、陰謀が蔓延していると考える人々は、ある出来事が、政権を弱体化させるため、あるいは政治的・宗教的勢力の達成不可能な指令を後押しするために、計画されたり操作されたりしたことを明確に示す歴史上の多くの前例に注目している。時には、単に理論を広めることが陰謀そのものになることもある。ローマ時代や16世紀、17世紀は、人間の本質が何世紀にもわたってほとんど変わっていないことを示す良い例である。

古代の陰謀

古い文明の陰謀

陰謀論には、古代に関する無数の理論がある。特に、「アヌンナキ」やあらゆる種類の神のような存在の到来によって、はるか昔に地球外の血統に種をまいたことに関する理論がある。これらの来訪者がエイリアンと人間の混血種族を生み、そのオカルト的知識が世代を超えて受け継がれ、今日の世界的な権力構造を形成していると考える人もいるようだ。この章では、陰謀論は何も新しいものではないことを確認する必要がある。

陰謀やそれに関する理論は、おそらく初期のヒト科のある部族が食料や水を盗んで他の部族の運営を妨害したと非難されたり、長老が自らそれを行い、部外者のせいにして地元の敵を虐殺することを正当化して以来、あらゆる文化に存在してきた。アッシリアからエジプトまで、ほとんどの大帝国では、一般大衆にとって不愉快な行動を引き起こすために、権力者がスケープゴートと手品を使ったという話が伝わっているようである。ギリシャ神話は陰謀論の宝庫として有名であり、トロイの木馬は、侵略行為を開始するためにトリックが使われた最も有名な例であろう。イーリアスやオデュッセイアのような古典的作品に見られるように、神々でさえ、意見を左右し、戦況を左右するために、人間(あるいは自分自身)と共に、定期的に陰謀や策略に耽っていたと言われている。旧約聖書には、壮大なスケールの策略と欺瞞の物語が数多く収められているが、神の報いは決して遠く及ばない。

しかし、数え切れないほどの例の中で、今日の陰謀論と最もよく似ているのはローマ帝国であろう。大衆文化は、現代を「パンとサーカス」政策、外国での散漫な軍事作戦、放蕩と酩酊に陥った社会など、ローマ帝国の滅亡になぞらえることを好んでいるが、古代における陰謀の典型例としてローマ人を用いるのは適切であるように思われる。

危険なローマ時代

ローマの歴史は、有能な宣伝マンによって記録されることが多く、偏見の対象を持ち上げたり、否定したりすることに熱心だったが、古代の文書から明らかなことは、権力者の地位につくことは危険なゲームであったということだ。ローマの歴史は、紀元前717年に元老院議員たちの陰謀によって、その共同創設者であるロムルスが暴力的に追放されたことから始まる。彼の突然の不在は、偉大な指導者が旋風に巻き込まれて一夜にして天に昇ったという都合の良い伝説によって隠蔽された。それ以来、共和国、そしてローマ帝国は、文明的民主主義を標榜しながらも、謀略、クーデター、お家騒動、策略、毒殺、暗殺と、際限なく続くようになった。このような陰謀の詳細は、実際に事件が起こるまで明らかにされないことが多かったが(あるいは、事件が起こったとしても、復讐に燃える奴隷やひどい仕打ちを受けた恋人が内部告発をした)、誰もがある事件の起こりそうな原因を疑っていた。

紀元前44年、ユリウス・カエサルが60人ほどの陰謀を企てた一団に公衆の面前で刺殺されたとき、神の介入という偽装工作さえ放棄された。カエサルが反乱を起こして前任者のポンペイを失脚させたように、この時代には背景となる不安が蔓延しており、陰謀は単なる理論ではなく、ローマ政治に不可欠な、不幸な要素であったに違いない。食物とワインのテイスター、そして個人的なボディーガードは、影響力のある立場の人間にとって必須であった。

ローマ帝国が崩壊するまでに、約35人の皇帝が内部の陰謀や反乱軍によって暗殺されたり、殺害されたりした。それでも皇帝になることの魅力は衰えることはなかったが、その危険性は高かった。しかし、このような陰謀が横行し、広く認識されていたとはいえ、それは社会のリーダーに対する、他の暴君となるべき者たちによる襲撃が主であった。現代の陰謀論は、国家が民衆を攻撃する、あるいは騙すというコンセプトが中心になっているが、ローマ時代にはどのような前例があるのだろうか。

64年の「大火」でローマの大部分が焼失した。現代の学者たちはネロを免責する傾向にあるが、当時は現職の皇帝ネロ自身が放火を命じたと広く信じられていた。そのため、自分の街が燃えているのに、ネロは平然と竪琴(バイオリンではない)を弾いていたという伝説(おそらくアポクリファル)が数多く残っている。ネロが酔っぱらいを装って火を放ったという記録もあれば、兵士や雇ったチンピラが公然と火を放ったとする記録もある。ネロはパラティーノの丘にドムス・アウレア宮殿を建設するため、その付近の土地を確保しようとし、邪魔な貴族の別荘を排除する必要があったというのが、主な主張であった。ネロは、この残虐行為を初期キリスト教徒になすりつけ、スケープゴートの典型的な例として、信者の自白を拷問にかけた後、おびただしい数の処刑を命じた。(今日、9.11以降、明確な証拠もなく何年も拘束された無実の可能性のあるイスラム教の「容疑者」の苦境は、この状況とあまり変わらないように思える)。

ローマ時代を苦しめた火はこれだけではなかった。その後、303年にディオクレティアヌス帝の皇居の一部が焼き払われ、当時急成長していたキリスト教徒に対する迫害が起こり、必然的にその責任を問われることになった。当時もディオクレティアヌス帝は、しつこい宗教的狂信者を一掃するために放火を命じたと見る向きが多かった。(このような迫害を生き延びたキリスト教徒は、想像を絶することに、コンスタンティヌス帝の時代にローマの新しい公式宗教としてその信仰を受け入れられることになる。)

ローマ市民が、自分たちの皇帝が自分たちに対してそのような行為を行うかもしれないと広く信じていたことは、当時、指導者に対する信頼の欠如がそれほど大きくはなかったことを示唆している。皇帝が変わるたびに、前政権の「シンパ」とされる人物が組織的に排除され、多くの暴挙、政治的殺人、虐殺(時には数千人の死者を出す)が行われたことを考えれば、権威に対する信頼が揺らいだのは当然である。現代の陰謀論者が主張するように、その後何が変わったかというと、国民に対するそうした行動は、いくつかの大きな例外はあるにせよ、より巧妙な手段で今も行われているということだ。例えば、9.11のようなテロ攻撃は「偽旗」事件であると主張する者がいる。これは、敵のスタイルや色に身を包んだ船が自国の艦隊を攻撃するという歴史的戦術から名付けられた戦略で、犯人と思われる者に対する憎悪を扇動して戦争の命令を作り出すために行われる行動である。しかし、社会的条件付け、「フリンジ」意見の傍観、化学的抑圧は、一般に、ほとんどの場合、国民に対するあからさまな物理的襲撃の代わりを果たすと見られているが、暗殺は特定のケースで、秘密裏にではあるが、道具として使われ続けていると主張されている。ダイアナ妃のような「事故死」、あるいは著名な政治家について恥ずべき詳細を明らかにする可能性のある人々の間であまり知られていない多くの例は、依然として大きな疑念を抱かせ、内部告発者や目撃者の間で謎の「自殺」が多発している(160-1頁参照)。デビッド・ケリー博士の争死は、おそらく後者の最も有名な最近の例であり、第5章で検討されるとおりである。

このように、古代世界は、陰謀は、今日では恥も外聞もないとはいえ、何も新しいものではなく、また陰謀を取り巻く多くの理論もないことを明確に示している。しかし、2,000年ほどの飛躍が、このような行動が今日の社会でまだ健在であるという概念を緩和するために許されるかもしれないという印象を与えないように、もっと最近の世紀にも多くの歴史的先例が存在する。多くの時代から選べるが、特にある時代は、今でもローマが関与しているとはいえ、豊富な事例を提供してくれる。

16世紀から17世紀にかけての宗教的・政治的陰謀

チューダー王朝時代の宗教的不安

1525年、妻キャサリン・オブ・アラゴンが跡継ぎを生まないことに不満を抱き、より若いアン・ブーリンに欲情したヘンリー8世は、ローマ・カトリック教会の国内および政治的制約から自由になろうとした結果、戦争、陰謀、共謀の連鎖が起こり、一部は実際に、一部は単に疑惑として、数世紀にわたって絶え間なく続くことになる。ヘンリーがローマ教皇庁の権威に対抗し、より大きな政治的影響力を得ようとした結果、より大きな闘争へと発展し、彼は自らを神の新しい使者として、後にイギリス教会となるものを設立し、そのトップとなった。カトリックの修道院は「解散」させられ、しばしば破壊され、居住者は散らされるか処刑された。その後の教皇は何世代にもわたって、専制的な圧制者として特徴づけられ、イギリスの主権を破壊しようと企てた(実際すぐにそうなったが、強固なカトリックを持つスペインを巻き込み、侵略や謀略を試みたのは有名な失敗例であった)。

最も影響力のある国の一つが、ほぼ千年にわたって西欧世界を効果的に支配してきた勢力と決別した、この歴史上の重要な瞬間の詳しい経緯については、別のところで簡単に説明することができる。ここで重要なのは、その結果生じたチェス盤であり、その後に起こるあらゆる陰謀のもつれを想定したものである。

ローマを神の力の不動の座とする人々はヘンリーの挑戦に愕然としたが、同時に16世紀初頭には、遠く離れた教皇が政治的に国を支配することへの不快感も高まっていた。このためイングランド国教会に対する抵抗は弱まり、国教会は急速に国民の公式宗教となった。同じ頃、ドイツのマルティン・ルターに始まるプロテスタント運動がヨーロッパの多くの国々で起こり始めていた。

多くの人々の心に新しい信仰への強い確信が生まれ、カトリックの公然の実践が効果的に禁止されたことを考えると、ヘンリーの長女メアリー1世が1553年に即位した後、国がローマの支配に戻ることを決めたのは特に不幸なことだったかもしれない。ヘンリーの強固なプロテスタントの息子エドワード6世がわずか15歳(わずか9歳で戴冠)で亡くなっていなければ、このような事態は避けられたかもしれない。しかし、エドワードのいとこであるレディ・ジェーン・グレイを王位に就かせようとしたことが失敗し、10代で処刑されたため、怒ったカトリック教徒がメアリー支持に回り、プロテスタントを撤回しない異端者は公開火刑に処せられることが決定された。

この予想外の逆転劇は、ヘンリーの行動によって神の力が語られたと純粋に感じていた人々に深いジレンマをもたらした。1555年から1557年にかけて、284人の男女が火刑に処され、多くの人々が拷問を受けたり、獄死したりした。「ブラッディ・メアリー」に対する国民の深い憤りは、1558年にメアリーが急死し、彼女の異母姉エリザベス1世によって国が再び英国教会に改宗されると、今度は数世紀にわたるカトリック教徒への迫害につながった。実際には、エリザベスはその治世において、メアリーよりも多くのカトリック教徒を処刑したと思われるが、公平か不公平かは別として、「マリアの迫害」こそが、イギリス人の集団記憶に宗教戦争という最も心に響く記憶を刻み、一連の水面下の争いに火をつけ、その後2世紀にわたって陰謀論がイギリス人の生活の中で忘れられない一部となることを確実にしたのだ。

エリザベス女王の陰謀

ヨーロッパの多くの国々が、プロテスタントを堅持するエリザベスのイングランドに反対する中、イングランドを弱体化させるためにいくつかの秘密めいた計画が立てられた。その多くは、エリザベスのいとこでカトリックのメアリー・スチュアート(「スコットランドの女王」)を代わりに王位に就かせようとするものであった。その結果、メアリーの周辺では、メアリーが知らないうちに、数多くの陰謀と反計画が勃発した。しかし、メアリー自身は人生の大半をイギリスの軟禁や投獄のもとで過ごした。

1570年、国際銀行家のロベルト・ディ・リドルフィは、イングランド北部の伯爵家の間でカトリックの反乱を起こそうとした「北部の反乱」にすでに関与していたが、エリザベスに対する暗殺・侵攻計画を実行に移した。オランダとスペインの強力な後ろ盾があったにもかかわらず、この陰謀に加担した忠臣たちは、陰謀が完全に実現する前にそれを暴露することに成功する。1584年には、フランシス・スロックモートン卿がフランスの支援を得て、同様のクーデターを企てたが、これも失敗に終わった。

1586年の「バビントン陰謀事件」で、事態は大きく動いた。二重スパイは、監禁されていたメアリー・スチュアートとの間に、カトリックの反乱を直接促すような囮捜査の計画をすでに立てていた。メアリーからの暗号文は彼女の支持者に「密告」されたが、当事者たちは、秘密の通信と思われていたものが実際にはエリザベスの国務長官フランシス・ウォルシンガム卿に読まれていたことに気づかなかった。彼は時間をかけて、陰謀者たちを巻き込み、この危険なイングランド女王になる人物の処刑を完全に正当化できるだけの否定できない証拠を待っていたのだ。敵を罠にはめ、積極的な刺激によって彼らが恐れていることを実行に移させ、その後、政治的利益のためにその計画を暴露する、あるいは彼らに対する憎悪を助長するという手口は、陰謀の世界で繰り返される特徴である。

特に、アルカイダや「イスラム国」のような過激派が計画したとされる活動で、よくよく調べてみると、欧米の情報機関と疑わしいつながりがあることが判明した場合、この手法が今も使われていると理論家たちは考えている。

カトリックの有力貴族アンソニー・バビントンがエリザベス女王打倒の陰謀に深く関わったとき、彼がメアリーに送った手紙には、計画された事件や海外侵略(このときはスペイン、フランス、イタリア)の詳細、メアリーの同意書などが書かれており、ウォルシンガムについにチャンスが訪れた。この手紙のコピーには、さらにいくつかの証拠となる情報が虚偽で書き加えられており、(おそらくは軽減するための抜け道がないように)計画者たちの有罪はもはや疑いようがなかった。そして、典型的な恐ろしい処刑、拷問、訴追が続き、1587年に反逆罪で有罪となり首を切られたメアリーが最後の最期となった。カトリシズムの結集の役割を担う明白な後継者がいなくなり、反乱の危機はしばらくの間静まった。

1601年、エセックス伯爵のロバート・デヴリューが反乱を起こし、ロンドンの街頭で実際に軍事行動を起こした。この反乱は、政権交代を目指すというよりも、宮廷での自分の威信を回復させることを目的としていた。300人の武装した兵士を市内に送り込むだけの支持は集まったが、一般市民はその趣旨に賛同せず、少数の信奉者は簡単に鎮圧され、デヴューは必然的に処刑されることになった。しかし、この反乱をきっかけに、より広い範囲でのカトリックの反乱が起きると考えた支援者もいた。ロバート・ケイツビーもその一人で、小競り合いで負傷したが、短い投獄と高額の罰金でなんとか逃れた。この4年後、ケイツビーは、史上最も有名な陰謀の核心に触れることになる。

シェイクスピアの陰謀

エセックスの反乱軍が用いた奇妙な戦術の一つは、クーデターが失敗する前夜、ロンドンのグローブ座でウィリアム・シェイクスピアの劇『リチャード二世』を上演したことだ(2011年、ハリウッドではローランド・エメリッヒ監督のシェイクスピア陰謀映画『Anonymous』によって、リチャード三世ではない、とされることになった)。この戯曲のテーマは、高慢な君主が怪しげな助言者の餌食となり、パラノイアに陥って、反乱によって退位し、最終的には殺されるというもので、エセックスの反乱が翌日に民衆の支持を得られるようにと、暴徒の内乱を煽ることが目的だったようである。この時の意図は失敗に終わったが、大衆娯楽を装ってプロパガンダや世論誘導が行われた初期の例として有力である。

シェイクスピア自身にも、近年、陰謀説の目が向けられている。普通の劇作家が、これほど豊かな人間洞察力と宮廷のエチケットに関する幅広い知識を表現することは、少なくとも何らかの外部からの情報なしには不可能だと考える人が多い。フランシス・ベーコン卿、クリストファー・マーロウ、第17代オックスフォード伯エドワード・デ・ヴィアなど、より由緒正しい人物が戯曲に貢献したか、あるいは当時いかがわしい職業と見られていた彼らの名を守るために偽名で戯曲全体を執筆したのではないかと広く推測されている。シェイクスピア自身に関する記録的な情報がないため、このような憶測が飛び交う。しかし、私たちが知っているウィリアム・シェイクスピアという人物は、別の作者か、あるいはシェイクスピア本人を含むかどうかにかかわらず、寄稿者の委員会による合成の隠れ蓑だったのではないかと、率直に考える準備が、古典派の主要な俳優や学者の間で着実に増えてきている。この説に対する反応はしばしば激しく、それ自体が、現状を脅かすものに対する体制側の抵抗がいかに根強いものであるかを物語る例となっている。2011年に公開された映画『アノニマス』は、このド・ヴィア説を採用し、エセックスの反乱も織り交ぜてドラマチックに描いている。歴史的描写というよりも、明らかに娯楽的な気晴らしを意図したものであったが(これまで見てきたように、それはほとんど当てにならない)、それでも、このような偉大な英国の機関の権威に公然と挑戦する者がいるという純粋な怒りに根ざし、しばらくの間主流の映画に対して見られた最も激しい攻撃が行われた。しかし、この映画には、デレク・ジャコビやマーク・ライランスなど、シェイクスピアの有名俳優が巧妙に登場し、明らかに物議を醸すアイデアの前面に名前を出して喜んでいたため、軽いものではあるが、陰謀論に関するメディアの最も明白な議論のひとつになった。たとえそれが非難の嵐にさらされたとしても、少なくとも、主流派で語られる狭い選択とは別の見解があるという認識を少しは喚起することになった。

火薬陰謀事件

1603年にエリザベス1世が死去すると、エリザベスは結婚して子供を産まず、相続人も指名しなかったため、メアリー・スチュアートの長男がスコットランドから輸入され、ジェームズ1世としてイギリスの新君主に戴冠することになった。エリザベス女王の時代には、カトリックの信者が数人いたが、公然と信仰を実践しない限りは、宮廷で静かに存在感を示していた。ジェームズの登場により、この束縛から解放されるのではないかと期待する者もいたが、彼は完全な解放に着手する気配を見せなかった。

失望を抑えきれないカトリック教徒の一人が、1601年のエセックスの反乱の生き残りで憤慨していたロバート・ケイツビーであった。ケイツビーは、他の陰謀家(特に有名なのはガイ・フォークス)と共に、ジェームズとその宮廷と政府を暗殺する計画を立て、旧貴族院の地下にある便利な地下室に保管されていた火薬の樽に点火した。この計画は、1605年11月5日の議会開会中に実行され、その後、イングランド中西部でカトリック教徒が蜂起し、ジェームズの9歳の娘エリザベスが再びローマに忠実な傀儡女王として即位することが期待されていた。

この陰謀は「火薬陰謀事件」として歴史に記録され、おそらく史上最も有名な陰謀の一つであり、イギリスでは今でも有名な「かがり火の夜」の祭典で記念されている。しかし、デヴォン州のオッタリー・セント・メアリーや、著者の生まれ故郷であるイースト・サセックス州のルイスなど、今でもその伝統を守り続けている町がある。1605年の事件とマリア迫害は、大規模なページェントで記憶され、昔の宗教戦争がこの国に与えた影響の深さを物語っている。

火薬陰謀事件の詳細については、ここではあまり重要視されないが、この事件は、この国の歴史に深く刻まれた陰謀(過去のいくつかの陰謀の子孫)の一例として注目される。特にイギリスの歴史は、陰謀は確かに起こるという認識によって、忘れがたいものとなっている。昔はともかく、今はどうなのだろうか。このようなことが起こるのは昔のことであり、多くの教訓を得た今、それを許すことはできないという誤った主張は、証拠を見れば弱いものである。

火薬陰謀事件は、今日よく言われる「陰謀」ではなく、迫害された少数派を代表するテロリストの狂言回しとして失敗した暗殺未遂事件であったと、より厳しい目で真実を追求する人たちは指摘するかもしれない。しかし、1605年の出来事に一工夫することで、別の光を当てることができるかもしれない。

ケイツビーは、共謀者の一団とともに、匿名の情報提供者から第4代モンテイグル男爵ウィリアム・パーカーに手紙を送り、自分の命を大切にするならば議会開会式に出席しないように警告されたことで、最終的に破談となった。必然的にモンテイーグルは警告を発し、その結果、議会開会前の早朝に火薬樽を守っていたフォークスは逮捕されることになった。その後、尋問、拷問、退却、銃撃戦、恐ろしい処刑が続き、火薬陰謀事件は幕を下ろした。しかし、まだ終わってはいない。

誰が男爵に重要な手紙を送ったのか?この疑問には、まだ満足のいく答えが得られていない。この匿名の手紙は、陰謀を企てた一人、フランシス・トレシャムの手によるものだろうと広く考えられていた。モンテイーグルの義兄である彼は、彼の身を案じるのは当然であろう。しかし、トレシャムはロンドン塔に幽閉されたまま謎の死を遂げた後も、手紙の送付を否定し続け、彼の関与が証明されることはなかった。そこで、「偽旗作戦」という主張が生まれた。

当時から、メアリー・スチュアートが共謀者と連絡を取り合う際に、彼女を巻き込むために公然と仕組まれ監視されていたように、火薬陰謀事件もジェームズの顧問が直接知ってか知らずか積極的に働きかけ、仕組んだのではないかとの声が上がっていた。カトリック教徒に対してより厳しい法律を制定することを望む人々は多く、案の定、壊滅的な打撃を与えかねない計画の発覚は、ローマ教会に対して長年にわたって最も厳しい制裁を加える正当な理由となった。その後、国民の反応は、強硬派が望んでいたような大規模なポグロムには至らなかったものの、毎年11月5日に行われる鐘の音と大砲の発射(後に、より親しみのあるかがり火や花火の熱狂になる)を熱狂的に受け入れ、カトリックの危険性を思い起こさせることになった。

火薬陰謀が仕組まれたものであったとしても、その結果は成功であり、誤爆の意味合いがなくとも、結果は同じであった(ちょうど西洋が9・11を中東への新しい聖戦の出発点とし、有益な資本としたのと同じである)。しかし、メアリー・スチュアートを崇拝するフランシス・ウォルシンガム卿の弟子で、国王の国務長官兼「スパイマスター」であったソールズベリー初代伯爵ロバート・セシルには、継続的に疑いがかけられている。彼は、カトリック教徒に対するより大きな法律を求めるだけでなく、スペインやポルトガルとの戦争の新たな口実を作り、それによってイギリスが新たな権力と影響力を得ることに躍起になっていた(その後、いくつかの紛争と1世紀を経て、イギリス帝国が台頭し、それは現実となった)。ケイツビーの共謀者の一人であるトーマス・パーシーは二重スパイで、積極的にセシルのために働いていたとも、トレシャムは実は塔で毒殺され、無実を訴えることができなくなったとも言われている–彼がモンテイーグルへの不利な手紙を書かなければ、不都合にも他の人物が調査されなければならなかった。

イエズス会の司祭であったジョン・ジェラードは、本人が否定しているにもかかわらず、この陰謀に関与しているとされ、(ケイツビー一派と関係があったことは確かだが)明らかに公式支援によるテロ事件だと考えていた。亡命後に出版された1606年の小冊子『A Narrative of the Gunpowder Plot』で、ジェラルドはこう書いている。

国家の目的のために、当時の政府は謀議者たちを扇動する手段を見つけたか、あるいは少なくとも、事業の初期段階から何が起こっているかを十分承知しており、この狂気の計画を資本化する時期が来るまで丹念に育てた。共謀者たち、あるいはその多くが、本当に大きな打撃を与えようとしたことは否定できないが、その正確な性格を確信するのは容易ではない。また、残虐な犯罪を企てる際に、自分たちより鋭い策士たちのゲームを無意識に演じていたことが明らかになれば、彼らの罪は軽減されることはないだろう。

イエズス会は今日、一部の陰謀論者から大きな疑惑を持たれているが、1605年の陰謀の公式発表の周りには、奇妙なことがいくつも起きている。しかし、1605年の陰謀の公式発表には奇妙な点がいくつもある。36個の巨大な火薬樽が、周知のカトリック信者によって、疑いをかけられずに貴族院の近くまで運ばれたのはなぜだろう?それは、ほとんどの計画者が、ほとんど無意識のうちに、自分の意思で動いていると思い込んでいたことだ。(同じような状況で、FBIの二重スパイだったエマッド・サレムは、1993年にイスラム過激派のグループにダミーの爆発物を提供するよう雇われ、彼らがトラックを使って世界貿易センターを爆破する計画に関与できるようにしたと主張している。しかし、この事件では、爆弾が爆発し、6人が死亡、1000人以上が負傷したため、セーラムは不可解にも本物の爆弾を渡されたと主張している(p.170参照)。

また、フォークス逮捕後のホルベシュ・ハウスでの最後の攻防で、ケイツビーとトーマス・パーシーを(同じマスケット銃で)射殺した兵士ジョン・ストリーティが、尋問のために彼らを生かしたことが望ましい行動であったにもかかわらず、その功績で異例の特別年金を授与されていることも指摘されている。これは、裁判で恥ずべき暴露をする可能性のある二人を排除したことに対する褒美だったのだろうか。(しかし、捕まった謀議者たちのうち、失うものが何もない彼らの裁判では、公的なスポンサーがいたとは誰も言っていない。もし二重スパイであれば、より多くを知っているパーシーは不用意な自白を防ぐためにセシルに裏切られたのか、それとも彼の死は単なる不運な事故だったのか?)

偽旗の主張には、未解決の問題があることは間違いない。もし、パーシーが当局の手先であったなら、なぜ陰謀が発覚した時点で、危険を冒してまで包囲網に立ち向かわず、現場から立ち去ったのか(セシルの裏切りを察知し、純粋に逃亡していたのなら別だが)? また、あの時代、本物の陰謀が起こることはそんなに不思議なことだったのだろうか?1605年の事件に関する偽旗説は、現代の理論家たちによってますます広まりつつあるが、依然として証明されておらず、学者たちは、当然のことながら、当時の告発を不承不承認めながらも、一般的にそれを否定している。

ローマ大火と同様、ここで重要なのは事件の究極的な真実ではなく、多くの人々が最も都合の良い、あるいは自己を安心させるようなバージョンを信じようとする姿勢である。必然的に、当時のカトリックのシンパはジェラールの国家責任論を支持し、プロテスタントの大多数はこの陰謀を額面通りに受け取り、それを効果的に利用し、20世紀初頭までカトリックが国の一部で偏狭な存在であり続けることを保証する法律を制定したのであった。

このようなことを考えると、近年(アラン・ムーアとデヴィッド・ロイドのグラフィック・ノベル『V for Vendetta』の2005年映画化のおかげで)ガイ・フォークスが、前世紀に憎まれた暗い裏切り者の姿ではなく、積極的に反抗する姿、自由の象徴として発展しているのは興味深いことだ。この映画のプラスチック製フォークスのマスクは、良かれ悪しかれ、現在でも反資本主義者から人権活動家に至るまで、社会的異端者の制服としてしばしば見られるものである。マスク着用者は、フォークスとその仲間たちが正義と自分たちにとって正しいことを信じる自由を求める迫害された少数派の代表であったように、彼らもまた正義を求める少数派であると主張する。しかし、フォークスが、信念のために無差別に殺人を犯すテロリストの思考を代表していたことは疑いようがなく、そのため現代のアイコンとしてはあまり好ましくない。この矛盾は、改訂版フォークスのシンボルとして登場した後も、満足のいく形で解決されてはいない。

もし火薬陰謀が成功していたなら(もしそれが意図されていたなら)、このような卑怯で道徳的に問題のある大量殺戮に対して確実に感じられるであろう幅広い反感の中で、陰謀家たちが本当の意味で多くの同情を得ることはなかったであろうことは確かである。また、他国からの侵攻軍という強力な後ろ盾がなければ、プロテスタントではなくカトリック教徒が虐殺され、意図とは逆の結果を招いていたかもしれない。

いずれにせよ、この事件の否定できない点は、この事件が間違いなく陰謀であったということであり、この事件は長い間反響を呼び、他の多くの陰謀、少なくとも陰謀に関する説を生み出すことになった。

「わらしべ長者」理論

陰謀論で認識されている問題の一つは、利用可能な証拠を超えてヒステリーになる傾向があることだ。ある分野で疑いを抱く妥当な根拠となる明確なパターンが、別の分野では証拠が乏しくても信じるに足る理由を与えているように見えることがある。

例えば、信頼できる目撃者による信頼できるUFO目撃は、その後数日間、最初の目撃の信憑性を裏付けるために、興奮するがあまり識別力のない人々による多くの「裏付け」主張を引き起こすことがよくある。研究者の中には、全体的な効果を高めるために、より疑わしい後日談を喜んで全体像に追加する者もいる。しかし、このような情報がデマであることが明らかになると、元の目撃情報にも疑いの目が向けられることになり、全体の評判が悪くなる。結局のところ、センセーショナリズムのために良い情報と悪い情報を混同することは、自滅的な戦略なのである。

このように考えると、ある種の荒唐無稽な陰謀論は、意図的に作られた「ストローマン」理論(簡単に吹き飛ばされる)である可能性が高い。メディアや当局が意図的に流布することで、より広い目の投機家が真実追求のためにより奇妙な袋小路に入り込み、その主張を公に打ち破り、単純な関連付けですべての陰謀論の評判が落ちるように仕向ける。たとえば、イギリスのタブロイド紙が、2008年のダイアナ妃の死に関する公式な審問(148ページ参照)について、陰謀論的な「リーク」を延々と掲載し続けたとき、この戦略が採用されたと示唆する根拠がある。最終報告書では、実際には、そのような観念は断固として拒否され、平凡なものであることが強調された。突然、約束されたスキャンダラスな発見がバカバカしくなり、そのような狂った思考の危険性を国民に明確にメッセージすることになった。それとも、もっと根本的な何かがあったのだろうか?

9.11説から月面着陸説まで、他の多くの陰謀論も、ほぼ間違いなくこの戦術の犠牲になっている。例えば、最近メディアで取り上げられるようになった「平らな地球」派は、陰謀論者の中でもごく少数派の運動であるが、より深刻で広く認められている多くの分野が完全に無視されていることを考えると、作為的なものであると感じられる。それゆえ、公式の部署が水を差すためにこのような気晴らしを積極的に広めているのではないかという疑念が生まれた。このように、陰謀論は陰謀論そのものの作為をめぐって発生することがあり、今回もまた、このような事態が発生した明確な歴史的前例がある。

タイタス・オーツの「陰謀」

意図的に煽られたヒステリーと本物の懸念を見分けるのは、必ずしも容易ではない。1640年代のイギリス内戦では、議会と王政の間で長く続いていた争いが、悲惨な公開紛争に発展し、チャールズ1世の処刑に至り、国民は動揺と混乱を余儀なくされた。火薬陰謀事件によって、公然たるカトリックへの抵抗は長期に渡ることが確実視されていたが、護民官オリバー・クロムウェルの死後、短期間のピューリタン共和国が崩壊し、1660年に王位についたチャールズ2世に不安を抱く人々もいた。チャールズ自身はプロテスタントを信仰していたが、チャールズとの間に嫡出子がいないために王位継承者となった弟のジェームズ・スチュアートは、公然とカトリックを再信奉しており、トラウマを抱えた国民に再び旧教へのシンパシーを抱かせる恐れがあった。1666年、ロンドンの大火が発生し、街の大部分が焼け野原になったとき、それは強く印象づけられた。コレラやペストが発生すると、その地域の宗教的、民族的少数派が水源に毒を盛ったなどと、歴史上、常にスケープゴート(身代わり)が求められた。だから、ロンドンの大火も、すぐにカトリック(特にイエズス会)の反乱軍に責任があるとされた。

このパラノイアの霧の中に、2人の怪しげな人物が紛れ込んでいた。イスラエル・トンゲとタイタス・オーツである。トンジは、大火で消失した教会の院長をしていた。トンジは、大火で消失した教会の牧師であったが、カトリックに対する憎悪から、イエズス会の仕業と考え、ローマを糾弾し、数々の陰謀を企てたとする一連の扇動的な小冊子を書き始めた。しかし、オーツとの共著の小冊子こそが、イギリス史上最も陰湿で有害なエピソードの一つである「ポピッシュ・プロット」を生み出すことになった。

タイタス・オーツは、常に疑わしい経歴の持ち主だった。幼い頃から知性のない偏屈者と言われ、個人的な技巧や業績に欠けるところがあったが、他人の評判を攻撃することでそれを補っていた。校長にソドミーの罪を着せ、偽証罪で投獄されたこともあったが、英国国教会の牧師としてキャリアを積んだ(ただし、オーツ自身が後にソドミーで告発されるのを防ぐことはできなかった)。ある時期、オーツはなぜかカトリックに惹かれ、実際にフランスのサン・オメールにあるイエズス会の教育機関で勉強した。後にオーツは、これはイエズス会の秘密を探るための策略に過ぎないと主張するが、その後1678年にセント・オーメルから追放されたことが、彼の中にかつての師に対する復讐心を呼び起こしたようである。

トンジとオーツの全く自己記述的な小冊子『神聖な陛下の生命、政府、プロテスタント宗教などに対する教皇派の恐ろしい陰謀と共謀の真実で正確な物語』(The True and Exact Narrative of the Horrid Plot and Conspiracy of the Popish Party against His Sacred Majesty, the Government and the Protestant Religion, etc.)が、1678年に出版されているからだ。それは、個人的な宗教的憎悪に満ちた愚かな復讐の行為であるか、あるいは、カトリックの影響力が再び高まるのを食い止めるために、悪質な無知という役に立つ嘘を用いて、新たな恐怖の波をかき立てる当局のまた別の秘密めいた計画であるかということだ。この拷問のような小冊子には、国王の内部から国王の暗殺計画が持ち上がったという主張と、この計画の発案者であるローマ教皇に忠実な外国からイングランドに大量の侵略軍が飛び込んでくるといういつものストーリーが添えられている。

しかし今回は、以前発見された「陰謀」とは異なり、その主張を裏付ける証拠は何もなく、ほとんどトンゲとオーツ(主に後者)の頭の中から生まれたか、あるいはイングランドの不安な都市に定期的に流れていた、当時の一般的な恐怖を煽る噂に根ざしたものに過ぎないようであった。チャールズ2世でさえ、この陰謀の知らせを受けたとき、その信憑性を疑い、さらなる証拠がない限り行動を起こすことを躊躇したようだ。

しかし、オーツの計画は実体のないものであっても、その効果を止めることはできなかった。教皇陰謀の噂は、あらゆる問題を旧敵のせいにしようとする大衆にすぐに広まり、カトリック教徒に対する新たな嫌悪が、死、拷問、迫害といった憂鬱な事態を引き起こし始めた。政府は急速に広がる混乱を無視できなくなり、オーツは1678年9月にエドマンド・ベリー・ゴドフリー判事、その後枢密院に呼び出され、対策が必要であることを説得した。オーツの荒唐無稽な主張と81人の共謀者とされる人物の無差別な指名は、軽蔑的に扱われるべきものではなく(1950年代にアメリカの上院議員ジョセフ・マッカーシーが行った共産主義者の「魔女狩り」と同様の偏執的なカーブを描いて破滅することになる)、代わりにオーツには自分の部隊が与えられ、彼は容疑者を追跡して逮捕したのだった。そんな中、ゴッドフレイ判事が殺害された。この殺人事件では、誰も有罪判決を受けることはなかった。当時、この事件はカトリックの暗殺事件と考えられていたが、ゴッドフリーの死が彼らにもたらした贈り物である以上、オーツや彼の支持者が背後にいたと考えるのは無理からぬことであった。反カトリックのヒステリーが高まり、議会はポピッシュ・プロットの全面的な受け入れを宣言し、最終的に15人のカトリックの領主、貴族、大司教が裁判にかけられて処刑され、残ったカトリック教徒はさらに弾圧されることになった。

しかし、この騒動の根底には、教条的な熱意と明らかに熱狂的な想像力を持った人物の存在にかすかな違和感を覚えながら、一部には不安感が残っていた。非常に薄弱な証拠(一般に、過度に疑わしい誤解や、明らかに金を払った「証人」によるでっち上げの申し立てに基づいている)に直面して処刑が進むにつれて、賢明な人々は、特に1680年までにホワイトホールの自分のアパートを与えられていたオーツが、その空想の世界で行き過ぎた行動を取ったときに疑問を投げかけるようになった。暗殺者が銀の弾丸を使って国王を撃ち、治らない傷を負わせるというような突飛な主張は、オーツが傲慢に陥っていたことを示している(ただし、このような考えは、今日信じられている陰謀論に劣らず奇妙ではある)。疑惑は深まり、司法制度は教皇陰謀説の信奉者を敵に回し、陰謀者とされる者たちが次々と無罪にされていく。

タイタス・オーツは、ついに(陰謀に納得していなかった)国王自身に敵対するという過ちを犯し、1681年、新しい、そして恐れられていたカトリック寄りの国王ジェームズ2世の下で偽証罪と扇動罪で有罪判決を受けることになった。その後、1688年の「栄光の革命」(議会の招きでオランダが侵攻し、事実上無血開城となった)により恩赦され、ジェームズ2世は去り、オレンジ公ウィリアムとメアリー女王の即位によりイングランドはプロテスタントの道に復帰する。オーツの評判が回復することはなかったが、このエピソードは、ごく少数の偏見に満ちた人物の言葉によって、人々が暗い想像の道を進んでしまうということを、見事に証明した。

被害は続くのか?

タイタス・オーツの大惨事は、少なくともイギリスでは、陰謀論に対する人々の包括的な信仰の転機となり、十分な証拠もなく陰謀論を支持し続ける人々の信用を損ねたようである。陰謀論は決して消えることはなく、現代でも再び脚光を浴びるようになったが、国民がこれほどまでに影響を受けやすくなることは二度とないだろう。実際、陰謀の話は徐々に地下に潜り、多くの人が陰謀を信じているが、その信念を公に表明することは主流派から嫌われ、嘲笑されるという、今日見られる不健康な黄昏の存在に追いやられることになるだろう。もっと健全なバランスがあるはずだ。残念ながら、1930年代のナチス支配下のドイツは、オーツのような陰謀論者が耕した陰謀パラノイアの腐敗した溝の犠牲となり、あからさまな嘘と民族的憎悪によって、抑圧とスケープゴート化を許し、現代社会における陰謀論者の評価をさらに低下させることになった。

カトリックに対する偏見については、ポピッシュ・プロット(教皇庁陰謀事件)の教訓から学んだとはいえ、より空想的な告発がなくなるわけではなかった。栄光革命で失脚する直前、当時カトリックのシンパであったジェームズ2世は、これまでに2人の成人した娘を産んでいた。二人ともプロテスタントとして育ったため、王位継承者としての脅威は少なく、多くの人々は、ジェームズがローマと親密でない治世を終え、次の世代で通常の礼拝が再開されることを期待して、それを受け入れていた。しかし、1688年にジェームズの妻メアリー・オブ・モデナが突然、嫡男を出産すると、今度はその子がカトリック教徒として育てられる可能性が高くなり、国の分裂と公式信仰の崩壊の危機を招いたため、パニックが発生した。(2013年に制定された王位継承法では、長男の女性が次男より先に王位に就くことが認められている)。新しいカトリック王朝の幕開けに違和感を覚えた国民は、この男児は実は死産で、代わりの男児がメアリーの寝室に暖め鍋で密かに持ち込まれ、永遠に新しい王位継承者になりすましたという新しい陰謀説を一身に受けた。結局、ジェームズはウィリアムとメアリーの到着とともに国外に逃亡し、この一見奇妙な説は、今後一触即発の事態になる可能性があったにもかかわらず、それ以上追求されることはなかった。(このことは、オバマ大統領が本当はアメリカ市民として生まれておらず、非嫡出子であるという主張と不思議な共鳴を起こす(229ページ参照)。このようなことに対する国民の関心には、長い歴史的経緯があるのだ)。

しかし、ある種の陰謀は常に、そしておそらくこれからも、社会的・政治的状況に根ざした部分であることを示すのに十分である。また、何世紀もの時間が経過したことで状況が変わり、より賢明な文明では誰もこのような戦術を敢行することはないと主張する人もいるかもしれない。しかし、残念ながら、最近の歴史を見ても、そうとは言い切れないことがわかる。

要約すると. . .

歴史的陰謀 反対論

歴史は正確に記録されていないかもしれない。したがって、今日私たちが起こったと言われていることを基にした陰謀論は信頼できないかもしれない – 前の世紀には人々は「より単純」だった。したがって、より賢明な現代ではもはや必要とされない方法で陰謀的な行動に頼らなければならなかったかもしれない – いくつかの陰謀が主張された。タイタス・オーツの陰謀のように、真実でないことが判明したものもある – 歴史の巨大さを考えると、平均の法則によって、ある出来事は陰謀の例として抜き出すことができるが、それらに焦点を当てることは、不釣り合いな印象を与えることになるのではないか?

歴史的陰謀。の議論

もし歴史が子供たちに事実として教えられるほど信頼できると考えられるなら、その中に埋め込まれた陰謀の明確な兆候も同様に有効でなければならない – より早い世紀に存在していたと思われるものと比べて、今日の基本的な社会構造に大きな違いはない。

結論

ある種の陰謀論は長い間私たちとともにあり、このように歴史的に離れていても、かなりの数の陰謀論に実体を与える明確な証拠がある。いくつかの例は、かなり良心の呵責の少ない環境で行われたかもしれないことを許容するほど、時代を遡ることさえできない。

しかし、これらのエピソードは、何百もの他のエピソードとともに、今日このようなことが起こるはずがないという今日の主流がほぼ間違いであることを示す十分な証拠を提供している。

第3章 偽旗の陰謀

歴史上、陰謀の可能性が高い、あるいは証明された例が数多くあるとすれば、最近の1世紀だけでも顕著に増加している。20世紀は、軍事的な利益のために偽旗を使った攻撃や事件を操作した可能性が高い事例が豊富で、21世紀初頭の9.11テロが同じパターンを踏襲したという主張が広まるきっかけとなった可能性がある出来事である。

ルシタニア号沈没事件

現代の陰謀論で繰り返し語られるテーマの一つは、偽旗攻撃や残虐行為によって戦争が開始されたり、誤導されたりするというものである。おそらく、この種の潜在的なケースとして最も議論されているのは、現在の9.11だが、1941年の真珠湾攻撃は、それ以前のモデルだったかもしれない(下記参照)。しかし、さらに遡って1915年のRMSルシタニア号沈没事件を挙げる人もいる。この種の怪事件は、後述するように、しばしば海上での活動に関係しているようである。

第一次世界大戦初期の1915年5月7日、約2000人の乗客を乗せたイギリスの客船RMSルシタニア号は、アメリカからリバプールに戻る途中、アイルランド南岸を通過中であった。午後2時10分、ドイツのUボートに魚雷を落とされた。パニックと混乱した避難の中、わずか18分後に船が波の下に消えたとき、生存者はわずか764人であった。女性や子供、多くの高官たちは、魚雷の直撃で電気がほとんど流れなくなったため、黒い廊下や船室に閉じ込められ、助かる見込みはなかった。

この沈没事故は国際的な怒りとともに、西ヨーロッパに掘られた塹壕の網の目のように広がるドイツ帝国の弊害を象徴する出来事となった。水中に閉じ込められた母親と赤ん坊の印象派的なイメージは、すぐに「ENLIST」というシンプルな言葉を添えたポスターに登場した。このポスターは、闘争への支持を喚起する強力なツールであり、特にそれまで消極的だった米国を積極的に戦闘に参加させるのに影響力を発揮した。民間人に対する残虐行為の重大さを考えると、これは十分に公平なように思える。特に、少なくとも警告なしに非軍人を殺すことは、大きく嫌われていた時代である。ではなぜ、ルシタニア号は長年にわたって多くの陰謀論の焦点となり、無差別爆撃の疑惑を投げかけてきたのだろうか。

ルシタニア号事件がプロパガンダとして重要であったことを考えると、このような微妙な出来事が紛争の初期に起こったのは単なる偶然ではないと考える人々が今日いるのは容易に理解できる。この事件は、多くの理論家が新世界秩序のチェス盤上の大きな動きであると主張する、世界を包括する二つの紛争のうちの最初の紛争を激化させるために特に企てられたものである(第8章参照)。

ルシタニア号は純粋な民間船であったというのが公式見解であるが、他の主張によれば、その船倉には実際にヨーロッパ行きの砲弾と高性能爆弾が積まれており、ドイツのUボートの格好の標的となり、その乗客のほとんどはほとんど無意識のうちに水死する運命にあった。ルシタニア号には、大量のライフル弾や小型の弾薬が搭載されていたことは明らかであるが、搭載された弾薬をめぐる議論は現在もなお解決されていない。より大きな爆発物の存在については、ドイツの記録では、U-20が魚雷を1本だけ発射したことになっているが、生存者の多くは、2つの大きな爆発があり、1つはほとんど直後に起きたと述べている。もし魚雷でないなら(当時はそう考えられていた)、ルシタニアの船体を引き裂いた大きな二次爆発は何によって引き起こされたのだろうか。これは貨物倉で非火薬性のライフル弾よりも致命的なものが発射された証拠ではないかという説が有力だが、よりオーソドックスな見方では、高圧蒸気発生装置の破裂がより有力な原因ではないかと考えられている。

いずれにせよ、最も重要なことは、ドイツ政府が、ルシタニア号が軍の秘密貨物に使用されていると明確に考えており、米国を離れる前から、ルシタニア号を正当な標的として見ていたことだ。ドイツ大使館は、ドイツ系アメリカ人が何人か乗船していることを知っていたので、このような警告を発して市民に危険を知らせた。

注意! 大西洋航路に乗船しようとする旅行者は、ドイツとその同盟国、英国とその同盟国の間に戦争状態が存在することを認識し、英国の船で戦域を航行する旅行者は、自己の責任でこれを行うこと。

この告知は、ルシタニア号が出航するかなり前に、少なくともアメリカの50の新聞に広告として出稿された。しかし、驚くべきことに、アメリカ国務省の妨害により、一紙を除くすべての新聞がその告知を掲載せず、ほとんどの乗客は、戦闘時とはいえ民間の船が脆弱であるとは考えもせず、至って無頓着に出航してしまった。少なくとも、魚雷が落ちてくるまでは、戦争のルールが突然変わってしまったことに気づかなかった。

陰謀説では、ルシタニアに大量の爆薬が積まれていることをドイツ政府が意図的に密告し、U-20がルシタニアに照準を合わせるように仕向けたとされている。さらに、ルシタニアがニューヨークを出港してから、同じアイルランド南部の海域で 23 隻ものイギリス船が U ボートに攻撃され、3 隻が沈没したという驚くべき事実を、確認できる限りではルシタニアは無線で知らされていなかったという観察から、疑惑が生じた。そのため、危険水域に突入しても、わざわざ敵の行動を回避するような操船はしておらず、危険が迫っていることを知っていれば船長が必ず指示したであろう最高速度で進むこともなかった。ルシタニア号の最後の航海の間に行われた提督とルシタニア号の通信記録は、現在でも機密扱いになっており、陰謀論的な思考が深まるばかりである。

このようなことは、単なる「無能」や「失敗」として片付けられるかもしれない。これは、重大な諜報活動の失敗を説明するために用いられる、いつものいい加減な、しかししばしば効果的な弁護である(特に9・11事件や2003年のイラクの「大量破壊兵器」騒動の際に展開された)。しかし、ルシタニアが危険な海域に入った直後に、軍の護衛艦ジュノが理由もわからずに謎の撤退をしたこと(提督第一公のウィンストン・チャーチルの命令と言われている)を考慮すると、不思議な糸がつながっていると考えざるを得ない。ルシタニアは、そのわずか2ヶ月前の航海で、英国海域に近づくと3隻の軍艦による一貫した保護を享受していた。そして、少なくとも4隻の護衛候補が公式任務なしでミルフォードヘイブンに係留されていたため、利用可能な艦隊の不足では、沈没の日にジュノが奇妙に姿を消したことを説明できないだろう。

チャーチル自身は、歴史上の偉大な国家的英雄と見なされるどころか、多くの真実追求者によって、怪しげな新世界秩序政策を煽る主要人物であったと考えられている。チャーチルがルシタニアの運命を具体的に封印したかどうかは不明だが、そのような悲劇が戦争の行方を望ましい方向に変えるなら、チャーチルは非軍事船の沈没をむしろ喜んでいたことを示す明白な記録が残っている。そのわずか数カ月前の1915年2月12日、チャーチルは貿易委員会の会長ウォルター・ランシマンに宛てた書簡の中でこう書いている。

特に米国をドイツに巻き込むことを期待して、中立の船舶を我が国の沿岸に誘致することが最も重要である … … そして、そのうちのいくつかがトラブルに巻き込まれるなら、なおさらである1。

このように、チャーチルにとって、船の沈没や攻撃は、間違いなくアメリカを戦争に巻き込 むための有効な餌と見なされていた。しかし、自国の客船の安全性を公然と危うくすることがそれに当たるだろうか。陰謀説の批評家は、この手紙はイギリスではなく「中立」の船舶に直接言及しており、この有名な政治的賭博師でさえ、自国の船舶の魚雷発射を望むことを印刷物に書くほど熱心であったとは考えられないと主張する。しかし、彼の心の中にはあったに違いない。歴史は、賭けが高くなると、命を預ける人の心の中で、「必要な犠牲」が正当化されることがあまりにも多いことを記録している。

全体として見れば、ルシタニアの安全が故意に損なわれたという考えを完全に否定することは難しく、誰がやったにせよ、英米の指導者は、このような出来事が歴史上最も恐ろしい紛争の一つを加速させるきっかけになるかもしれないことをずっと前から知っていたことは明らかである。第二次世界大戦と同様に、アメリカは自国民が攻撃される瞬間まで、自称大戦に関わりたくないと考えていたというのが、公式のシナリオである。しかし、熟練した真実追求者たちは、「一つの世界政府」への初期段階を作り出すために、「新世紀アメリカプロジェクト」が9・11を予期していたように(184頁参照)、「台本」はかなり前に書かれており、予見のヒントは偶然の余談では済まないほど何度も落とされていると信じている。ウッドロウ・ウィルソン大統領の最高政治顧問の一人であったエドワード・マンデル・ハウス大佐とイギリスの外務大臣エドワード・グレイ卿との間に記録されたルシタニア号事件直前の会話では、グレイがこう尋ねていたそうである。

もし、ドイツがアメリカ人を乗せた客船を撃沈したら、アメリカはどうするのか?

ハウスはこう答えたという。

私は、憤りの炎が米国を覆い、それだけで戦争に突入するには十分だと考えている。

紛争が起きれば、そのような事態になるのは当然であり、その可能性を論じたに過ぎないとも言えるが、この答えの堅さには、何かもっと深い事情があるように思われる。

ルシタニアの計画はもう一段階進んでいて、イギリス軍自身が魚雷を投下したのではないかという説もある。陰謀の歴史における他の恥ずべき瞬間を考えると、そのような思い上がった規模の出来事を完全に否定することはできないが、この場合は可能性が低いと思われる。このような出来事を裏付ける内部告発も説得力のある証拠もこれまで出てきていないし、U-20の記録から、この攻撃はドイツ海軍の責任であることが明らかである。

しかし、ルシタニア号が護衛なしで脆弱な場所に置かれるに至った経緯は、はるかに疑わしいものであり、より広い大義のために犠牲が払われたことを示すものとして、この船が立っている。もちろん、何をもって「大義」とするかは主観的なものであり、犠牲になった人々や物体は、人間の福祉や真実にはほとんど関心がない、より広いゲームの不幸な駒にすぎないことが多い。

パールハーバー

1941年12月7日、ハワイの真珠湾にあるアメリカ海軍基地への日本の奇襲攻撃は、次の世界大戦の決定的瞬間であったが、多くの疑い深い人々は、これも仕組まれたものであったと受け止めている。ルシタニア号事件と同じように、この事件は操作されたものであり、外見上は寡黙なアメリカを積極的に戦闘に参加させるゴーサインを出した。アメリカの政治家たちは、日本が極東で激しい敵対行為を行っていることに対応して、自分たちが日本を公然と挑発することによって、遅かれ早かれ攻撃が行われることをよく理解していたことは疑いの余地がない。日本の石油輸出を禁止するなど、戦時下の世界では必ず反感を買う措置がとられていた。

公式には、敵の行動はまずフィリピンで予想されていたとされ、それゆえ真珠湾攻撃は予想外だったと米国は驚いたが、未公表の情報報告や日本側の暗号解読など、長年にわたる証拠の蓄積は、ハワイをより保護すべき事前警告が十二分にあったことを示唆するものであった。このような事実が一般に知られるようになり、この重要な攻撃は意図的に行われたという説が、陰謀論者だけでなく、アメリカの愛国者たちの怒りに触れて、広く支持されるようになった。

陰謀論者の間ではNWOの主要人物とみなされているフランクリン・ルーズベルト大統領は、ヨーロッパにおける日本のナチスの同盟国との闘いに参加することに熱心だったが、国内の政治と企業の影響力からの抵抗に直面したことはよく知られている。多くのアメリカ人はドイツに強いビジネス上の利害関係があり、ドイツが戦争に負けるとは到底思っていなかった。しかし、真珠湾攻撃で2,500人近い米軍兵士を失い、さらに多くの負傷者を出し、18隻の軍艦と200機以上の航空機を破壊したことで、彼らの同意はすぐに固まった。

当時から、これは作られた状況だと感じていた人もいた。攻撃までの日々について、フランク・E・ビーティ副提督はこう書いている。

12月7日以前は、私にとっても日本を窮地に追いやっていることは明らかであった……。ルーズベルト大統領とチャーチル首相は、私たちなしでは連合国が勝てないと考えていたので、私たちが戦争に参加することを望んでいると私は信じていた。私たちは、日本に対してあまりにも厳しい条件を課したため、日本が米国に対して反発することは分かりきっていたはずである。軍事的な意味での彼女の準備はすべて-そして、その全体的な重要性を私たちは知っていた-そのように指し示していたのである2。

つまり、攻撃が行われた政治的環境は明らかだったのだ。問題は、真珠湾の正確な位置が主要な火種となることが予期されていたかどうかである。この点については議論が続いているが、当時の明確なヒントを考えると、米国諜報機関が真珠湾がその場所かもしれないということを本当に予期していなかったとは考えにくい。また、米艦隊の優秀な艦船が、その日ハワイ基地を不在にし、まるで害から守られていたかのようだとも言われているが、これには軍事的懐疑論者が激しく反論している。詳細はともかく、第一次世界大戦中にチャーチルが「中立」船舶がトラブルに巻き込まれることの利点を書いた手紙と同様に、ルーズベルトはすでに多くの導火線に火をつけており、避けられない報復を待っていただけだった。大統領の反応について、彼の秘書官であったジョナサン・ダニエルズは、こう書いている。

一撃は、彼が望んでいたよりも重かった……。しかし、そのリスクは報われ、損失さえも代償に値するものだった」。

この発言は、決して公言はしていないが、挑発行為が行動を引き起こすと予想されていたことを端的に示している。他の多くの関係者のコメントから、リビー副提督が書いているように、多くの内部関係者がいつどこで「一撃」が効くかをよく知っていたようでもある。

私は墓場まで行って、FDRがパールハーバーを起こさせるように命令したと確信するだろう。彼は知っていたに違いない。

紛争の時代には、当然、常に混乱があり、敵から情報を隠す必要がある。しかし、真珠湾攻撃のように、戦略的目的のために仕組まれたと思われる事象を知るために、「戦争の霧」が何度も使われ、優先されるべき目的のために再び人命が犠牲になっていることは、無数の事例から明らかである。このような犠牲は、危機の時には必要不可欠であると主張する人もいるだろう。しかし、その線引きはどこにあるのだろうか。このような屁理屈をこねると、外見上は正義の味方が、ファシズムの敵にふさわしい行動へと一線を越えてしまう危険はないのだろうか。真珠湾攻撃のような事件に対する怒りが、そうでなければ消極的な支持を集めるために使われたように(公共の安全のために、より全体主義的な政策への抵抗を取り除くために)、同様のことが、1940年代にヨーロッパが直面していた敵の台頭を助けた可能性は十分にあるからだ。

ライヒスターク火災

ローマ時代に発生した大火事に対する国民の怒りが、抵抗勢力の鎮圧や迫害の激化に利用され、一方が他方を非難し、1666年のロンドンの大火も同様の反応を引き起こしたことはすでに述べた(第2章参照)。1930年代にも、同じようなことが行われた。

第一次世界大戦の休戦後、連合国が賠償金を課したため、ドイツ経済は大きな打撃を受けた。何千人ものドイツ国民が幻滅し、深刻な貧困に陥った。そのため、一見簡単に答えが見つかり、強弁が可能なファシズムが台頭する条件が整っていた。案の定、1933年までに、幻滅した退役軍人、有罪判決を受けた暴徒、反ユダヤ主義者、自称救世主のアドルフ・ヒトラーは、国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)を率いて連立政権の中で重要な役割を果たすようになった。しかし、最終的な権力はまだ彼の手中にない。軍国主義的な華やかさと社会的規律に覆われた冷酷な威嚇によって、ナチスはほとんど、しかし完全に首位に立ち、その年の1月にヒトラーは首相に就任したのであった。ナチスが望んだ「実行法」は、事実上、首相に帝国議会(「帝国議会」の意)に対する絶対的な権力を与えるものだったが、特に共産党の反対派からは、正当な懸念の声が上がっていた。極端な緊急事態に限り合法とされるこの法律を正当化するきっかけとなる出来事がなければ、32パーセントの議席しかない帝国議会の中でこのような措置を強行することは困難であった。しかし、一見したところセレンディピティ(偶然の産物)が、その仕事を突然容易にした。

1933年2月27日未明、ベルリンの帝国議会議事堂で火災が発生した。1933年2月27日未明、ベルリンの帝国議会議事堂で火災が発生し、議事堂の中心部が炎に包まれ、大きな被害を受けた。建物内では、オランダの共産主義者で政治運動家のマリヌス・ファン・デル・ルッベが警察に逮捕された。さらに共産党の幹部4人が逮捕された。ナチスの宣伝担当者にとっては、この火災は明らかに共産主義者の大反乱の第一段階であり、国を不安定にし、議会を弱体化させる恐れがある、と断定的な状況であった。緊急事態法はほとんど即座に施行され、国中で大量の拘留が行われ、すでに減少していた市民の自由は一夜にして消滅した。共産党が議会と政治の場から排除されたことで、ナチスは求めていた多数を獲得し、アドルフ・ヒトラーは妨害されることなく、彼が切望していた絶対的な権力を手に入れることができた。

ライヒスターク火災の経緯は、共産党の陰謀ではなく、ナチスの偽旗作戦であったのではないかという疑問を長い間持ち続けてきた。共産主義者たちは、なぜ議会での自分たちの立場を危うくしようとしたのだろうか、その後に厳しい迫害が待っているはずなのに。実際、「不当な扱いを受けた」政党の評判を上げるために、少しでも裏工作の臭いがする出来事を説明するときに「ライヒスタークの焼失」という言葉を使うのは、今では陰謀論の定番になっている。

しかし、ナチスの悪名が高いだけに、ナチスを信用することはできないが、ナチスの責任も証明されていない。ヴァン・デル・ルッベは確かに放火魔として知られており、予測不可能な行動をとる傾向があった。少なくとも、彼が火事を起こしたというのが大方の見方である。その後の裁判で、他の被告は無罪になったが、ファン・デル・ルッブは有罪となり、処刑された。ヒトラーが焼け落ちたライヒスタークを視察に来た時に居合わせたイギリスのジャーナリストによると、総統は何が起こったのか、それがドイツにとって何を意味するのか、本当にわからない様子であったという。しかし、この事件を引き起こしたのは誰なのかという疑問もある。

ヴァン・デル・ルッベはナチスの手先なのか、それとも単なる一匹狼なのか。それとも、ナチスの公式見解にあるように、共産主義者の悪だくみを利用したものだったのか?自爆装置を用いて、これほど早く、効果的に火災を起こすには、放火犯の集団がいたに違いないと主張する研究者もいる。モスクワに保管されているゲシュタポの公文書から得られた手がかりから、状況証拠ではあるがナチスの直接の犯行であることは明らかだと主張する研究者もいるが、これに異論を唱える人もいる。もちろん、これが偽旗作戦であったとしても、ヒトラーやその取り巻きが個人的にこの事態を認識していたとは限らない。もし、新世界秩序の工作員による工作が行われていたとすれば、彼らはナチスを持ち上げ、ヨーロッパの大規模な紛争を保証するために、知らぬ間に作られた計画の受益者になっていた可能性もある。いずれにせよ、この火事は、ヒトラーにとって紛れもない贈り物であり、彼はこの出来事を「天からのサイン」と表現し、ドイツを10年以上にわたる不可逆的な専制君主制へと傾けた。

しかし、9.11のような政治的に有用な残虐行為に関する同様の偽旗の主張は、より実質的な証拠があるにもかかわらず、メディアによって異常なファンタジーとして却下され、その結果多くの自由が根本的に制限されたことは興味深いことだ。社会は「善玉」と「悪玉」という一般的な典型に大きく影響され、私たちの反応は非常に容易に条件付けされるように見える。

しかし、時には、紛争を操作し、世界の出来事を混乱させる潜在的な陰謀が、必ずしも計画通りにいかないこともある。

USSリバティ号

1967年6月5日から10日にかけて、イスラエルとエジプト、ヨルダン、シリアの間で長い間高まっていた緊張が、「6日戦争」として知られるようになり、公然の衝突に発展した。イスラエルは、敵の攻撃を待つことなく、アラブ諸国に対して先制的な空爆を行い、敵を圧倒し、決定的な勝利を収めた。しかし、この戦争にまつわる多くの複雑な論争が今日もなお分裂を引き起こしている中、ある事件が陰謀論のパンテオンの中で際立っており、多くの真実を追求する人たちは、失敗したとはいえ、現代の偽旗作戦の最も可能性の高い試みの一つであると受け止めている。

1967年6月8日、内陸部で戦争が激化する中、アメリカ海軍の「技術調査船」USSリバティは、シナイ半島の北の国際水域を巡航していた。アメリカは6日戦争中、公式には中立の立場を保っていたが、それでも軍事通信を監視していた。その朝、イスラエルの飛行機がリバティ号を通過し、乗組員はリバティ号がアメリカの船であることが明らかになったと思っていた。ところが、午後2時ごろ、突然、空と海の両方からイスラエル軍と見られる襲撃を受けた。ミラージュジェット機がナパーム弾を含む様々な兵器を甲板に撃ち込み、まもなく到着した3隻の魚雷艇が攻撃を仕掛けてきたのだ。最初は誰が攻撃しているのか分からなかったが、非武装のリバティは一時、機銃掃射で応戦した。しかし、イスラエル側が発射した5本の魚雷のうち1本がリバティ号に命中し、研究部門に穴をあけ、大きな犠牲を出した。リバティ号は比較的幸運で、浮いたままだった。他の4本の魚雷が命中していたら、ほぼ間違いなく沈没していただろう。さらに大砲と弾薬の攻撃を受け、攻撃は中止された。

この予想外のドラマの終わりまでに、34人のアメリカ人乗組員が死亡し、171人が負傷し、船自体も大きな損害を受けた。しかし、なぜ?イスラエルは、自らの非を認め、「すべては過ちであった」と、すぐに米当局に謝罪の意を伝えた。リバティ号をエジプトの軍艦と勘違いしていたのだ。緊張が高まっている中で、このままではいけないと思い、断固とした態度で臨んだ。すぐに補償の申し出があり、外交的な調停が始まった。米軍の高官や政治家の多くが不安を抱いていたにもかかわらず、リンドン・B・ジョンソン大統領はすぐに公式謝罪を受け入れ、できるだけ早くこの問題を水に流したいと考えているように見えた。

興味深いことに、後のジョンソン大統領の自伝では、リバティ号事件についてはほんの少ししか触れられておらず、死傷者の数さえもその重要性を薄めるために本当の数から大幅に、そして不思議なことに引き下げられている。

しかし、リバティ号の乗組員の大半は、イスラエル軍がリバティ号が米国製であることを十分承知していたに違いないと確信している。陰謀論者は長い間、この攻撃は(深刻なものであるとしても)局地的な戦争を本格的な国際危機へとエスカレートさせるための失敗作であると確信してきた。しかし、アメリカ人は一般に、特に軍人階級の間では、イスラエルの言い分を支持していることを考えると、USSリバティ退役軍人協会も偽旗の立場を堅持し、正義と完全な調査を求めるキャンペーンを続けていることは注目に値する。

大規模な軍事衝突では、「味方の攻撃」による悲劇や悲惨な情報ミスが繰り返され、避けられないものであることは明らかである。

乗組員たちは、イスラエル軍がリバティ号の起源を明確に特定したに違いないと確信している。それは、襲撃の前の数時間に、イスラエル軍機が低空飛行を繰り返したという事実である(フィルムや写真が証明している)。パイロットは、飛行機が通過するときに甲板の乗組員に手を振っていたと言う人もいる。この間、一度だけ乗り換えの間があったが、記録によると、他の明確な英語の表示(アラビア文字とは大きく異なる)と並んで、非常に目につきやすいアメリカの国旗が掲げられていた-イスラエルの報道はこれを否定している。少なくともリバティに接近していた魚雷艇は、リバティがエジプトの敵ではないことをすぐに理解したはずである。

少なくともイスラエルのパイロットの一人は、攻撃の直前にリバティ号がアメリカ人であることを報告していたことが、ベイルートの米国大使館が傍受した無線通信によって確認されている。イスラエル側は、たとえパイロットや艦長が米艦であることを認識していたとしても、その情報報告が指揮系統に正しく伝わらなかったのではないか、まさに「無能者」としての伝統であり、そのために猛攻撃を阻止することができなかったのではないかとほのめかしている。しかし、これにはいくつかの重要な見解がある。

イスラエル軍の日常的な戦闘技術の一つに、目標からの緊急通信を遮断する信号妨害装置があり、リバティ社の記録によると、攻撃中にそれが行われたことが分かっている。しかし、このような妨害は、敵の正確な周波数が特定された場合にのみ可能であり、そのためには攻撃前に信号を徹底的に監視することが必要である。米海軍の艦船は、電波妨害に対する防御として、常に個別の周波数を使用しているため、リバティ号の周波数を事前に聴取、分析し、明確に特定しなければ、電波妨害を行うことはできなかった。この重要なポイント自体が、「偶発的」仮説が正しくないことを示す十分な証拠であり、イスラエルの指揮官は自分たちが何を発射したかを十分に知っていたはずだと、多くの研究者が考えている。重要なことは、彼らは信号妨害の問題には答えていないことだ。

その他の点でも、公式見解に疑問符がつく。リバティは軍艦とわかるような速度で航行していなかったし、イスラエル情報部は、朝のフライバイで撮影したリバティの偵察画像を、国際的に入手可能な軍艦のデータ(Jane’s Fighting Shipsとして知られる資料)と比較したとされている。イスラエルは、リバティ号の身元を確認するために、テルアビブの米国海軍駐在官と連絡を取ったが、その際、この地域に米国艦船は存在しないと知らされたため、エジプトからの侵入船に違いないとして攻撃を行ったと主張している。しかし、米国はそのような問い合わせがあったことを否定している。どちらか一方が真実を語っていないように見える。このことは、アメリカ国内の秘密工作員が、自分たちの邪悪な理由のためにリバティ号が攻撃されることを期待して、(ルシタニア号のように)脆弱な位置に密かに操作したか、イスラエルが共謀または無能を隠すために嘘をついたという二重の疑念を生じさせることになる。しかし、なぜイスラエルは最も忠実な同盟国に対して攻撃を仕掛けようとするのだろうか。いくつかの説がある。その一つは、リバティ号が通信をスキャンしていたため、ゴラン高原を経由してシリアに侵入するイスラエルの計画が、誤ってアメリカからシリア側に漏れてしまい、肝心の奇襲ができなくなったのではないかという仮説である。その証拠に、ゴラン高原への攻撃は、リバティ号が破壊された後まで延期され、監視されることなく実行された可能性がある(これは、米国が反対した行動ではあったが、イスラエルが最終的に勝利するための重要な要素だった)。

もう一つの説は、その日イスラエル国防軍(IDF)が北シナイの町エルアリッシュで違法に行ったと思われるエジプト人捕虜の衝撃的な大虐殺をイスラエル側が隠したかったのではないか、というものである。このような残虐行為は、イスラエルが道徳的支援を必要としていた時期に、国際社会の怒りを買い、リバティ号の無線監視によって明らかにされ、同艦の無力化が必要となったかもしれない。虐殺は証明されておらず、犯人も特定されていないが、2008年に関連地域で30人のエジプト兵の遺体を含む集団墓地が発見された(1967年のものと思われる)。

しかし、リバティ号事件は、エジプトに対抗する国際戦争にエスカレートさせるため、まずアメリカの艦船を沈め、エジプトと見なすことを狙ったという説が最も有力である。この場合、イスラエルは勝利のために外部からの援助を必要としないが、6日間の紛争の時点ではこの結果は確実ではなく、敵の評判を下げることはいずれにせよイスラエルの長期的安全保障にとって有益である。

もちろん、いずれの説を採用するにせよ、この事件では米国諜報機関が完全に被害者であったと仮定している。しかし、新世界秩序の理論に遠く及ばない限り、この事件は「青酸作戦」の一部であり、イスラエルの力を増大させ、ソ連の侵攻に対抗して中東に米国の足場を固めようとする秘密の試みであったと考える者もいる。リバティは、アメリカにとって必要な犠牲であったというわけだ。エジプトではなく、ソビエトを直接巻き込み、第三次世界大戦を引き起こそうというのが本来の目的だったのではないか、とさえ言われている。

もし、世界的なエスカレーションが真の動機であったなら、その核となる重要な攻撃は重大な誤操作であったということになる。リバティ号の通信監視機能を停止させるには、偶発的な事故として片付けられるような比較的穏当な行動であればリスクは少ないが、世界世論を操作するための完全な偽旗シナリオを実行するには、同艦を完全に破壊し、できれば攻撃者の正体を疑わせるような生存者を一人も残さないことが必要であることは明らかである。では、なぜリバティ号は沈没せず、乗組員の大半も生きていたのだろうか。おそらく、イスラエルのパイロットと艦長は、任務の真の目的を疑い、少なくとも命令の道徳性を疑い、必要なすべての怒りを同盟国、それも事実上非武装の同盟国に向けることができなかっただけなのだろう。傷ついた艦船を狙った魚雷5本のうち、4本が不発に終わったのはなぜだろう。命令する側の意図が知らず知らずのうちに損なわれていたのだろうか。もし、沈没させることで波及効果を狙ったのであれば、軍人の無能さか、前線にいる者の予想外の消極性によって、決定的に損なわれたように見えるだろう。

一方、リバティ号の信号監視能力を損なうためだけの行動であったとすれば、リバティ号に対して用いられた抑制的な戦術はより理にかなっている。このような思い切った手段を取るくらいなら、イスラエルは最も近い同盟国に計画を説明すればよかったという議論もあるだろうが、特にワシントンがこの戦略に全面的に賛成していないのであれば、何もチャンスは残されていないのかもしれない。

攻撃の目的が何であれ、漠然としたものではあるが、誰が攻撃したのかわからないようにする意図はあったようだ。リバティ号を攻撃した飛行機は、乗組員によれば、ノーマークであった。また、魚雷艇が救命いかだを進水させる際に空爆したという話もあり、生存者の一部を一掃しようとする緩やかな試みもあったようだ。しかし、これらの船が明らかにイスラエル船であることが分かることから、リバティ号の攻撃に関わった全員が同じ目的のために作られたのではない、という指摘もある。そうでなければ、魚雷艇も偽装して、船と乗員がより都合よく波の下に消えるようにして、全員を一掃することをなぜやらなかったのだろうか。

リバティ号を破壊できなかったことは、その理由が何であれ、迅速な後戻りや政策転換を余儀なくされたに違いない。アメリカの支援によるエジプト侵攻はこの時点で断念され、NWOの計画を大幅に見直す必要があったとも言われている。この計画は、9・11を取り巻く出来事に新たな焦点を見出すことになる。

リバティ号の謎の中心には、いくつかのグレーゾーンがあることは間違いない。しかし、「不幸な過ちだった」というイスラエルの主張を信じない限り、何らかの陰謀が働いていた可能性は極めて高い。しかし、それを受け入れることは、多くの未解決の異常の上に盲信を置くことを意味する。

ジョンソン大統領の了解を得たとはいえ、事件当時、米国務長官だったディーン・ラスクは、公式見解を信じず、こう書いている。

私はイスラエルの説明に納得がいかなかった。リバティ号を破壊し、沈没させるという彼らの持続的な攻撃は、事故や引き金に弱い地元の指揮官による攻撃とは考えられなかった。私たちは外交ルートを通じて、彼らの説明を受け入れることを拒否した。私は当時も今も、彼らの説明を信じてはいない。攻撃は非道なものだった。

他の多くの政府関係者も同じような疑念を抱いていた。この後、急きょ開かれた米海軍の査問委員会は、「単なる『人違い』の可能性が高い」という弱い結論を出したが、「あからさまな隠蔽はともかく、白紙に戻した」という見方は多い。ほとんどの公的な調査がそうであるように、この調査は重要な証拠のいくつかを取り上げず、間違いなく重要なイスラエル側の情報源からの発言も聞かず、とにかく責任の所在を明らかにするための権限もなかったので、無意味なものとなってしまったのだ。

ジョンソン大統領に至っては、事件が起きている最中にもかかわらず、全体にベールをかぶせることを優先したようだ。リバティ号が襲撃されたと聞いて、その襲撃者がエジプト人であると推測し、地中海にある空母から飛行機を発進させ、カイロに報復攻撃を行ったという証言がある。しかし、カイロがまだ航行中であること、そしてイスラエル軍に責任があることが明らかになると、戦闘機は直前になって呼び戻された。あるいは、イスラエルはリバティ号の監視機能を麻痺させることで十分な成果を得たと考え、「偶然」の役割を明らかにしたのだろう。あるいは、偽旗・NWOの完全な見解では、ジョンソン氏は、意図的に紛争を拡大する一環として、リバティとその乗組員を完全に消し去ることに予想外の失敗をしたとき、計画を急速に変更する必要があったところであったという。

いずれにせよ、ジョンソンは部下の健康を顧みず、人命救助よりもイスラエルに恥をかかせないことを重視していたように思われる。リバティ号がイスラエルの「味方による攻撃」を受けたことが明らかになると、ジョンソン氏は救助命令を封じ、自動的に派遣されていた支援機の呼び戻しを命じ、まるでリバティ号が跡形もなく沈むのを見るかのように喜んだと言われている。2003年、この事件に関する新たな独立調査が行われた際、ローレンス(ラリー)・ガイス少将はジョンソンの言葉を引用している。

あのクソ船を沈没させたいんだ。助けはいらない、翼を取り戻せ。

また、ジョンソンは第 6 艦隊司令官に対し、船が沈んでも「かまわない」、「同盟国に恥をかかせ るつもりはない」と語ったとされている。

言い換えられた記憶の信頼性が低いことを考慮しても、この発言から、ワシントンではリバティ号の乗組員のために涙を流すことはほとんどなく、生存者は厄介な質問と記憶を持ち、外交的に最も面倒だったに違いないことがよくわかる。陰謀論が無数の不確定要素の中で常に明確に示すものは、私たちが私たちを統治することを許している人々の欺瞞に満ちたパワーゲームから常に生じるものは、人間の不幸であるという落胆させられる現実である。

冷戦の最中、ジョンソン大統領は、すでに緊迫していたソ連との対立に火がつくことを懸念し、厳しい選択をしたに過ぎないと言われている(特に、米国が当初はソ連が攻撃を行ったと考えたのであればなおさらである)。モスクワはイスラエルの敵を公然と支援し、武器や情報を提供していた。ソ連はイスラエルの核施設(ディモナ)を爆撃する根拠を与えるために、意図的に状況を六日戦争に加速させ、イスラエルの予想外の勝利によって阻止したのではないか、とさえ言う人もいる。しかし、これは推測に過ぎず、リバティ号事件の謎はさらに深まるばかりである。

ロシアの人形のように、冤罪に冤罪を重ね、中道的なシナリオと場所を取り合い、もう一方の端では否定と隠蔽の可能性に対抗する状況が、ここにもあるのだ。例えば、1898年、スペインの支配に対するキューバの反乱の際、ハバナに停泊中のUSSメイン号が謎の爆発を起こし、270人以上の乗組員が死亡、米西戦争のきっかけとなった沈没事故がそうである。単なる事故という説、スペインが沈めたという説、そしてもちろん、アメリカが戦争の口実として沈めたという説もある。しかし、このような事件をすべて「メタ分析」すると、単なる偶然では片付けられないようなパターンが繰り返されていることが分かってくる。

トンキン湾事件

リバティ号事件は、細部には異論があるものの、少なくとも実際に起こった攻撃である。しかし、大火災の中には、単に攻撃されたという主張から始まるものもある。トンキン湾で北ベトナムの共産主義者がアメリカの駆逐艦を攻撃したとされ、緊迫した対立から本格的な戦闘に発展した。1964年8月2日、USSマドックスと魚雷艇3隻の間で、前例のないほど穏やかな小競り合いが発生し、簡単に撃退されたことがある。しかし、8月4日の2回目の、より深刻と思われる攻撃は、ジョンソン大統領を翌朝、北ベトナムの標的を公然と爆撃する気にさせるものであった。こうして始まった戦争は、何千人もの命を奪い、欧米の世論とアメリカ国民を前代未聞の規模で分裂させることになった。

しかし、この恐ろしい連鎖を引き起こした第一の導火線である第二のトンキン湾事件は、実際には起こらなかったと現在では考えられている。

なぜだろう?2005年に機密指定を解除されたアメリカ国家安全保障局の内部文書に、はっきりとこう書かれている。

何が起こったかについて違う話があるというだけでなく、その夜、攻撃は起こらなかったということだ……」。実際には、ハノイ海軍はその夜、8月2日に損傷した2隻のボートの引き揚げ以外に何もしていなかった。

ソナーのエラーと異常気象のために、USSマドックスとUSSターナージョイは、単にそこにない目標に向かって発砲したようだ。リバティ号の攻撃のように、不安な状況下では、各国が自国を守るために軽率な行動をとることは許されるかもしれないし、時には重要な情報が遅すぎることもあると言えるかもしれない。しかし、この例では、「トンキンの亡霊」の誤認追跡の後、ほとんどすぐに間違いが判明した。これを確認する情報は、数時間以内にワシントンに電報で送られた。戦争を止めるには十分な時間だったかもしれない。しかし、口実が必要な場合、紛争の歯車を止めるものは何もないように思われるし、確かに真実はない。このような修飾的なメッセージを無視して、しかし、現実の状況をほぼ確実に把握していたジョンソンは、めったにない平和主義者として、次のような声明を発表した。

南ベトナムの国民と政府に対する我々の完全なコミットメントを実行に移すという全アメリカ人の決意は、この暴挙によって倍加されるだろう」。

この言葉から2時間もしないうちに、爆撃は始まっていた。戦争に踏み切る理由が必要であることは明らかであり、その理由は、詳細が明らかになるまでに何年もかかるため、その後の懸念が戦場の霧に包まれるほど歪んだものであった。「トンキン湾事件」は、邪悪な共産主義者が公海上で先制攻撃を行った証拠であるかのように誇大に語られた。

トンキン湾事件は、当時から明確な兆候があったことを考えると、単なる軍事的ミスをご都合主義でごまかしたとしか思えない。この事件にまつわる陰謀論は、主張された出来事そのものと同様に、それ以来数十年にわたる明白な隠蔽工作にその根源を見出し、情報のフィルタリングと明白な嘘によって国民の合意がプログラムされた、もう一つの重要な事例を提供するものである。

しかし、興味深いことに、当局とそれに加担するメディアによって欺瞞が押しつけられたとしても、大衆の意見は必ずしも最初に考えられていたほど簡単には揺さぶられない。というのも、最近の歴史には、果てしなく続く公式の否定にもかかわらず、一般大衆の多くが陰謀論者になるような出来事が他にもあるからである。

要約すると…. . .

偽旗の陰謀 反対論

ウィンストン・チャーチルやフランクリン・ルーズベルトのような愛国心の強い人物が、敵の行動によって自国の船や軍事基地を犠牲にしたいと本当に思うだろうか?- ヒトラーのような暴君だけが偽旗戦略を考えるに違いない – USSリバティ号事件は、偶然の異変による残念なミスだった – トンキン湾事件の誤報は、共産主義勢力の脅威に直面するために必要な戦略だったのかもしれない。

偽旗の陰謀 賛成論

歴史が示すように、政府、あるいは少なくとも政府内の秘密部隊は、政治的利益が必要とされるときには、人命を使い捨てにするという不幸な記録を持っている – 多くの理論家は、有名な政治家の行動は、しばしばより広い新世界秩序の意図によって決定されるかもしれないと考えている。トンキン湾の誤報は、真実と生命そのものを無慈悲に無視したものである。

結論

比較的最近の歴史的事件でさえも、意図的に隠蔽されたためにグレーゾーンが存在する。このことは、地政学的な情勢に裏工作が存在し続け、戦略上必要であれば偽旗戦術が公正なゲームと見なされることを信じるに足る根拠となる。特定の出来事について絶対的な証拠を得ることは難しいかもしれないが、陰謀説を考えるに足る十分な手がかりがある。

トンキン湾事件は、それ自体、選ばれた指導者の本質と、権力が危うくなったときに彼らが何をする用意があるかということを物語っている。国民は、状況がそれを要求した場合、人々が犠牲になることは決してないと考えるには、おそらく信頼しすぎているのだろう。

エピローグ

コントロールされ、抑圧され、習慣的に欺かれる世界。これは本当にそうなのか、それとも単に暗いレンズを通して人間の本質が大きく歪められたものなのか?真実は、おそらく中間のどこかにある。

ほとんどの陰謀論は、誰かが私たちに何かをしているという概念を中心に据えている。しかし同時に、「外の世界」の人々は、集合的な精神の奥深くに埋もれているものを映し出し、私たちの影の部分を演じてくれるエゴに投影しているに過ぎない。不快な現実は、文明とチェスをするいかなる種類の欺瞞的なエリートも、我々がそれを許すからこそ、そうすることができるということだ。

もし、このゲームに少しでも気づいている人たちが、名目上の違いはさておき、一緒に立ち上がり、他の人たちを動かして、現在の権力者の欠点から解放された社会を作れば、その権力者の前にいる人たちは、間違いなくそれに応じて調整するはずである。現在の社会があるのは、人々が責任を放棄する傾向があるためである。私たちは、自分たちを取り巻く環境を共同で創造する能力をあまりにも軽視している。その解決策は、私たち自身の生活の中で責任を受け入れることから始まるに違いない。権力の中枢で見られるのを嫌うような行動は、私たちのリビングルームやオフィスでも改めなければならない。これが変革の始まりである。

真実を求める人たちは、「エリート」の影響力を認めすぎているのかもしれない。その大使たちは、われわれと同じ惑星を共有し、同じ空気を吸っているし(たぶん)、同じように間違いや派閥争いをしやすいように見える。私たちが間違ってエリートの全能感を想定し、バランスをとって行動しないために、エリートはしばしば成功するのかもしれない。もし、リーダーシップの間違いない違反に対する解決策が見つかるならば、私たちは、本来私たちのものであるはずの力を取り戻さなければならない。無関心は、育成されたものであれ、生まれつきのものであれ、まだ完全に勝利したとは言えないし、決してそうさせてはならない。

情報を得ることは伝統的にエンパワーメントへの道と考えられてきたし、インターネットを通じてこれほど多くの無料情報が入手できるようになったのは最近のことではない。脅威を感じている人たちがそれを撤回することに完全に成功する前に、私たちはこの贈り物を利用すべきなのである。陰謀について何から始めればよいかを知るのは、確かに大変なことだ。一つの有効な方法は、ウィキペディアのようなあからさまに主流のウェブサイトの見解を求めることから始めることだ。ウィキペディアは、オルタナティブなテーマについては信頼できないことで有名だが、日常的に読まれているものであり、常に知っておくべきことだ。もし、このサイトがある見解を完全に否定できないのであれば、それは通常、実体のある理論であることを示している。次のステップは、強硬な陰謀論的見解を示すサイトや本を見つけることで、その前に懐疑的あるいは中道的な情報源(もし見つかれば)を探し出すことだ。このような手順で、全体的な真実が見えてくることもある。そうでなくても、探検家は少なくとも、さまざまな混乱した領域をよりよく認識することができるだろう。

陰謀論的な意識に浸ると圧倒されるかもしれないが、見分け方とバランスが重要である。パラノイアや鬱に陥っても人類は救われないし、他人に「真実」に耳を傾けるよう積極的に要求しても、そうさせることはできない。二極化はまさに問題の一つである。理路整然とした証拠の提示、適度なトーン、そして嘲笑のリスクを避けるために条件反射的に外に出てしまう大衆への思いやりのある理解だけが、本当に変化をもたらすのである。結局のところ、世論調査は、陰謀論者が心の底で感じている懸念のいくつかが、私たちが言われているよりも多くの人々に共有されていることを示している。

だから、もし私たちが望むなら、すべての陰謀を楽しい空想と見なし、私たちの周りに静かに支配の壁が築かれる一方で、「自由」で気楽な生活を送るリスクを取ることもできるし、新世界秩序が私たちの家を盗聴し心を麻痺させているのではないかと心配しながら、恐怖の中に座っていることもできる。どちらのアプローチも全く賢明とは言えないだろう。しかし、もし最悪のシナリオが本当なら、恐怖に負けることこそ、私たちを支配しようとする者たちの目的ではないだろうか?それよりも、不安を捨て、今ある良いものを享受し、言論の自由を維持するために常に変化をもたらすためにできることをするだけでよいのではないだろうか。

楽観的な根拠もある。陰謀論はその性質上、最も幸せな思索の場ではない。しかし、予知が先兵となるなら、最悪のシナリオの認識を広めることは、それが起こるのを防ぐ可能性があるかもしれない。また、憶測は、どのような場合であっても、照らし出されることによって恩恵を受ける領域に注意を喚起することができる。ポジティブで建設的な思考を働かせることで、きっと何かが変わるはずである。実際、意識研究の科学が発達していることもあり、多くの人がポジティブな意図を持って意識を集中させると、周囲のエネルギー環境が微妙に、しかし検出可能な形で変化することが強く示唆されている。このメカニズムを利用し、確実な社会的行動と、より誠実な新しい政治システムの奨励を組み合わせることで、我々の文明をより明るい地平線へと導くことができるかもしれない。やるべきことはたくさんあるが、これまで何が間違っていたかを自覚的に認めることは、少なくとも始まりである。

支配階級のエリートが主張する意図は、その手段が見当違いであっても、いくつかの点ではおそらく正しいのだろう。協力は分裂よりも平和と繁栄をもたらす可能性が高い。また、反射的な偏見ではなく、理性に基づいた、賢明で秩序ある未来へのアプローチも賢明であると思われる。しかし、軍国主義的な力や表現の取り締まり、他の信条を持つ人々の正当性の否定といった不毛なプロセスによって、そのような世界を無理やり作り上げようとしても、永続的な成功は望めないだろう。多様性を受け入れ、すべての人の声に耳を傾けることによってのみ、真の新しい世界秩序が生まれる。

注釈と参考文献

本書の内容は、私自身の研究のほか、数多くのウェブサイト、書籍、雑誌を参考にした。インターネット検索であらゆる情報が得られるこの時代、ほとんどの引用や参考文献は簡単にたどれるので、ここでは特に役に立ったもの、主流のチャンネルでは得られない情報、あるいは特に関心のある他のリソースを示すものだけを記した。もし、ウェブサイトのリンクが期限切れになっていたり、積極的に削除されている場合は、インターネット・アーカイヴ(https://archive.org)で検索すると見つかることがある。これは、公式に消滅したオンライン情報を後世に残そうとする便利なプロジェクトである。