The Problem of Dirty Hands

plato.stanford.edu/entries/dirty-hands/

初出:2009年4月29日(水)、実質改訂:2023年8月7日(月)

ChatGPTの要約

スタンフォード哲学百科事典の「汚れた手の問題」に関するエントリは、政治的リーダーがコミュニティの大きな利益を得るためや災害を避けるために、道徳の最も深い制約を犯すべきかどうかという問題を提起している。この問題は哲学者の間で「汚れた手の問題」として知られており、政治と道徳に関するより一般的な考え方の多くの複雑さを反映している。このエントリは、正しい政治行動が時には深い道徳規範と衝突するという考えに関連している。

このエントリは、19世紀の著名な英国の小説からの引用で始まり、マキャヴェリにまで遡る汚れた手の伝統をたどり、その現在の流行は主にアメリカの政治理論家マイケル・ワルツァーの著作に負っている。ワルツァーの見解は、マキャヴェリやマックス・ウェーバーなどの先行する理論家の光の中で探求され、彼の知的姿勢のある種の揺らぎが簡単に議論される。これにより、エントリが主に関心を持っている5つの問題が提起される。

第一に、汚れた手の問題は単に混乱しているだけで、その表現は最も矛盾しているのか?第二に、道徳的制約の覆いは道徳の内部で行われるのか、それともそれを超えた何かで行われるのか?第三に、汚れた手の叫びは完全に、あるいは主に政治に限定されるのか、それとも他の生活の領域にも同様に語りかけるのか?そして、政治に関しては、主要な代理人だけが汚れた手を持っているのか、それとも市民も汚れを共有しているのか?これは範囲の問題である。第四に、汚れた手を要求する状況はどのように最もよく記述されるか?第五に、汚れた手の問題は道徳的ジレンマによって提起される問題と親和性があるが、それらの類似性が重要な違いを曖昧にしてよいのかという問題である。

このエントリでは、これらの問題に対処する過程で、汚れた手の挑戦が政治的リアリズムの挑戦と区別され、汚れた手を一貫して理解するために役割道徳に訴えることが議論される。また、汚れた手の代理人を恥じたり罰したりすることの望ましさについても議論される。絶対的な道徳的禁止に対する曖昧な態度から、「汚れた手」を持ち出すことの多くのポイントが探求される。

第一から第五の問題に対する答えの要約

スタンフォード哲学百科事典の「汚れた手の問題」エントリにおける第一から第五の問題に対する答えは以下の通りである。

- 汚れた手の問題の実質: 汚れた手の問題は、道徳的な矛盾を示すものではなく、政治的リーダーが時には公共の利益のために道徳的な規範を犯す必要があるという実際の状況を反映している。

- 道徳的制約の覆い: 道徳的制約の覆いは、道徳の内部から生じるものであり、外部からの圧力によるものではない。つまり、道徳的な行為が時には他の道徳的義務と衝突することを認めることである。

- 汚れた手の範囲: 汚れた手の問題は政治に限定されるものではなく、他の生活の領域にも適用される。しかし、政治的な文脈では、リーダーだけでなく市民も道徳的な汚れを共有する可能性がある。

- 汚れた手を要求する状況: 汚れた手を要求する状況は、個人が道徳的な規範を犯すことでより大きな善を達成するか、またはより大きな悪を防ぐことができる状況として記述される。

- 道徳的ジレンマとの関連性: 汚れた手の問題は道徳的ジレンマと親和性があるが、これらは同一ではない。汚れた手の問題は、道徳的な選択が悪い結果をもたらす可能性がある状況に特有のものであり、単なるジレンマよりも複雑である。

これらの答えは、政治と道徳の複雑な関係を探求し、政治的リーダーが直面する特有の道徳的課題を理解するための枠組みを提供する。

政治的リーダーが、道徳的な規範を犯すことが正当化されるかどうか、そしてそのような行為が公共の利益に対してどのように評価されるべきかについての複雑な議論とは

「汚れた手の問題」における複雑な議論は、政治的リーダーが道徳的な規範を犯すことが、特定の状況下で正当化されるかどうか、そしてそのような行為が公共の利益に対してどのように評価されるべきかを探るものである。この議論は以下のような複数の側面を含む。

- 正当化の可能性: 政治的リーダーが道徳的な規範を犯すことが、大きな悪を防ぐか、または大きな善を達成するために必要な場合、その行為は正当化される可能性がある。例えば、戦争のような極端な状況では、リーダーは平和を維持するために嘘をつくかもしれない。

- 公共の利益の評価: ある行為が公共の利益にとって最善であるかどうかの評価は、その行為がもたらす結果だけでなく、その行為が行われる文脈や、それによって犠牲にされる道徳的価値にも依存する。公共の利益は単に多数の利益だけでなく、より広い正義の観念に基づくべきである。

- 道徳的コストの認識: 政治的リーダーが道徳的な規範を犯す場合、その道徳的コストを認識し、その行為に対して責任を持つべきである。これは、道徳的な規範を犯すことが軽視されるべきではないことを意味する。

- 個人と共同体の関係: 政治的リーダーの行為は、個人の道徳的責任と共同体の利益の間の関係を反映している。リーダーは共同体を代表し、その行為は共同体全体に影響を及ぼす。

- 道徳的ジレンマとの対比: 汚れた手の問題は、単なる道徳的ジレンマよりも複雑である。これは、選択肢がどちらも道徳的に問題がある場合に発生するが、政治的リーダーはより大きな善や必要性のために選択を強いられる。

このように、汚れた手の問題は、道徳的な理想と政治的実践の間の緊張を探ることによって、政治的リーダーの行為がどのように評価されるべきかについての深い洞察を提供する。

このような議論に関して、しばしば非常にわかりやすい事例だけが取り上げられ、現実の中での複雑なトレードオフ、確率事象が考慮されていないことが多い。つまり、不確実性が非常に高く、政治化が理解しているかどうか、専門家が理解しているかどうかも保証されるわけではない。結果として、複雑な政治的意思決定プロセスの過程で政治化や専門家のバイアス、または利害関係のある団体の影響力をもつことがある。この点に関してこの記事は何か述べているか

スタンフォード哲学百科事典の「汚れた手の問題」エントリでは、実際の政治的意思決定が直面する不確実性や複雑性についての具体的な言及は少ないかもしれませんが、この問題に対する哲学的な探求は、現実の政治的状況の複雑さを理解するための枠組みを提供しています。政治的リーダーや専門家が直面する不確実性、バイアス、利害関係者の影響といった要素は、汚れた手の問題の核心に関わるものです。

このエントリは、政治的リーダーが道徳的な規範を犯すことを正当化するための理論的な基盤を探ることに重点を置いており、実際の政治的意思決定プロセスにおける不確実性や複雑性についての詳細な分析には踏み込んでいない可能性があります。しかし、汚れた手の問題を考える際には、これらの実際の要素を考慮に入れることが重要であり、哲学的な議論はこれらの要素を理解するための出発点となることが期待されます。

政治的意思決定における不確実性や複雑性、バイアス、利害関係者の影響力についての具体的な分析は、政治学、心理学、社会学などの他の学問分野でより詳細に探究されることが一般的です。これらの要素は、政治的意思決定が単純な道徳的原則に基づくものではなく、多くの場合、複数の価値や目標、利害関係者の間でのバランスを取る必要がある複雑なプロセスであることを示しています。

この点がさほどクリアでない場合、汚れた手の議論は実践的な意味では、機能しないのでは?

- 情報の不完全性: 完全な情報がない中で決定を下さなければならないことが多く、その結果、予期せぬ結果につながる可能性があります。

- 将来への不確実性: 長期的な結果を予測することは困難であり、短期的な利益と長期的な影響の間でのトレードオフが必要になることがあります。

- 複数の価値観の衝突: 異なる道徳的価値観や利害関係が衝突する場合、どの価値を優先するかの選択が求められます。

- 政治的圧力: 選挙の政治、公衆の意見、メディアの影響など、政治的な現実が理想的な道徳的行動を制約することがあります。

- 実行可能性: 理想的な道徳的選択が実際には実行不可能である場合、より現実的な選択肢を選ばなければならないことがあります。

これらの要素を考慮に入れずに「汚れた手の問題」について議論することは、実際の政治的意思決定における複雑さを過小評価することになり、その結果、議論が実践的な意味で機能しないという批判が生じます。したがって、この問題についての議論は、実際の政治的文脈と実践において適用可能であるように、より多くの実践的な要素を組み込む必要があると言えます。

本文(訳)

政治指導者は、地域社会のために大きな利益を達成したり、災害を回避したりするために、道徳の最も深い制約に違反すべきなのだろうか?この問いは、哲学者の間で「汚れた手」の問題として知られるようになった。このテーマに関する哲学的な議論にはさまざまな筋があり、政治と道徳に関する一般的な考え方における複雑な問題の多くを反映している。

しかし、そのいずれもが、正しい政治的行動は時として深遠な道徳規範と対立せざるを得ないという考えを含んでいる。本エントリでは、こうした一連の流れを解きほぐし、「汚れた手」の叫びが喚起する政治に関する中心的な規範問題を明らかにしようとする。

19世紀の有名なイギリス小説の一節から始まるこのエッセイは、ダーティハンドの伝統をマキャベリにまで遡るが、現在の流行は、主に著名なアメリカ人政治理論家マイケル・ウォルツァーの著作に負うところが大きい。

ウォルツァーの見解は、マキャベリやマックス・ウェーバーのような初期の理論家に照らして検討され、彼の知的姿勢におけるある種の揺らぎが簡潔に論じられる。その結果、このエントリーの主要な関心事である5つの問題が提起されることになる。

- 第一に、ダーティハンド問題は単なる混乱であり、その定式化は単なる矛盾なのか?

- 第二に、道徳的制約を覆すことは道徳の中で行われるのか、それとも道徳を超えたところで行われるのか。

- 第三に、ダーティハンド(汚れた手)の叫びは、完全に、あるいは主として政治に限定できるのか、それとも人生の他の分野にも等しく当てはまるのか。これが範囲の問題である。

- 第四に、汚れた手を必要とする状況をどのように説明するのがベストなのか。

- 第五に、ダーティハンド問題は、モラル・ジレンマが提起する問題と親和性があるが、問題は、その類似性が重大な相違点を曖昧にしてよいのか、ということである。

また、ダーティハンドを首尾一貫したものにするために役割道徳に頼ることについても議論され、ダーティハンドの行為者を辱めたり罰したりすることの望ましさについても言及される。閾値論的義務論」の関連性が探求され、ダーティハンドを呼び起こす意義の多くは、絶対的な道徳的禁止に対する曖昧な態度から来るものであり、絶対的な道徳的禁止に対する拒絶と、その風味に対するある種の切実な愛着を併せ持っていることが示唆される。

- 1.はじめに

- 2.解釈の転換

- 3.概念の混乱?

- 4.道徳の中の葛藤?

- 5.ダーティハンドの範囲といくつかの重要な相違点

- 6.市民の汚れた手

- 7.絶対主義の問題

- 参考文献

- アカデミック・ツール

- その他のインターネット・リソース

- 関連エントリー

1.はじめに

アンソニー・トロロープの小説『The Way We Live Now』は、ヴィクトリア朝末期のモラルの腐敗を痛烈に批判している。その中心人物の一人である浅薄なカーバリー婦人は、ある場面で、権力者の称賛に値する行為は道徳の通常の範疇を逸脱しているという確信を口にする。

この小説の支配的人物である大泥棒メルモットの性格について、彼女はジャーナリストの友人ブッカー氏にこう語っている:

「あるものが、それを信じる心を生み出すだけで、偉大で有益なもの、人類への恩恵となるのだとしたら、人間はその信じる心を生み出すことで、自分の種族にとっての恩人となるのではないかしら?」

「真実性を犠牲にして?」「何かを犠牲にして?」

カーバリー夫人は力強く言い返した。

「このような人は普通のルールでは測れないわ」

「善を生み出すために悪を行うわけ?」

「この男は何百人を破滅させるかもしれなけど、何百万人が裕福で幸せになる新しい世界を創造するかもしれない」

「あなたは優れた詭弁家だ、カーバリー夫人」

「私は慈悲深い大胆さをこよなく愛する者よ」とカーバリー夫人は言った。

現代の道徳哲学や政治哲学は、「恩恵的な大胆さ」を熱狂的に賞賛する人々が後を絶たない。あるスペクトルの端には、「幸福な数百万人」の新世界の展望に心を奪われ、それを達成するために必要などんな邪悪な手段にも反対するのは曖昧主義者だと考える結果主義者たちがいる。

このスペクトルのもう一方の端には、大災害の回避のような非常に良い目的のためには、悪を行う必要があると考えるが、カーバリー夫人とは異なり、必要な悪ではあるが、それを悪と呼ぶことにこだわる、どちらかといえば消極的な「汚れた手」の擁護者がいる。

そして、カーバリー夫人と同じように、彼らはむしろ、その手を汚す代理人は「普通のルールでは測れない」と考えている。たとえそうであっても、W.H.オーデンの詩『スペイン』のように、彼らは、現在の状況が「必要」としていることを行っているそのような行為者は、その不道徳な行為が得る罪悪感を受け入れるべきだと考えている。

オーデンはこう言う:

今日、死の可能性が意図的に高まった、

必要な殺人における罪の意識的受容

ダーティハンドの伝統はマキャベリにまでさかのぼるが、現在の通説は、アメリカの政治理論家マイケル・ウォルツァーが、ジャン・ポール・サルトルの同名の戯曲から転用した「ダーティハンド」という造語を用いた影響力のある論文「政治的行為:ダーティハンドの問題」(ウォルツァー1973)で、ダーティハンドというタイトルを与えたことに負うところが大きい。

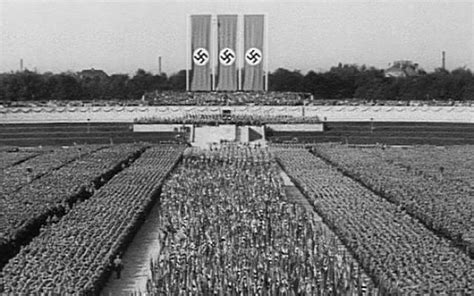

その後、ウォルツァーは著書『正義と不正義の戦争』(1977)の中で、「至高の緊急事態」への訴えによって、第二次世界大戦の初期段階における連合国によるドイツ都市へのテロ爆撃を説明できるだけでなく、正当化することもできると主張し、この用語ではないが、この考えを用いた(Walzer 1977a, 267-68)。

1941年末までの初期段階(ウォルツァーは日付を明記していない)において、何千人ものドイツ人非戦闘員を意図的に虐殺することは、たとえそれが著しく非道徳的であったとしても、至高の緊急事態によって必要とされたのである。

ナチスの勝利の見込みと可能性は、敗戦に直面する人々の生命と共同体の価値にとって非常に悲惨なものであり、深刻な不道徳の代償は払うに値するものであった。その後の戦争遂行において、市街地爆撃は単に不道徳であり(広島・長崎への原爆攻撃を含む日本への市街地爆撃も同様)、至上緊急事態によって正当化されることはないとウォルツァーは主張した[1]。

後にウォルツァーが至上緊急事態の話題を再び取り上げたとき、彼はそれがダーティハンドのケースであることを明らかにし、実際、彼は至上緊急事態の状況のようなものでなければ、ダーティハンドによる正当化はできないという見解に至ったようである。

つまり、彼は後の最高緊急事態の議論の中で、ダーティハンドの教義とは、「政治的・軍事的指導者は、時として、罪のない人々を故意に殺害することを意味する場合であっても、不道徳な行動を避けられない状況に陥ることがある」と述べている。

そしてまた「共同体の存続が危機に瀕しているとき、あるいは我々が直面している危険が共同体の死以下であるとき、汚れた手は許されない(あるいは必要である)」(Walzer 2004a, 46)。

2.解釈の転換

まず注目すべきは、至上緊急事態とダーティハンドの同一視は、ウォルツァーの原著論文における見解からの劇的な転換を意味し、この転換はダーティハンドの伝統における重要な曖昧さを反映しているということである。ウォルツァーの最高緊急事態に関する説明は、『正義と不正義の戦争』での扱いと、後の論文『緊急事態の倫理学』での扱いで多少異なるが(これについては後で触れる)、どちらの説明においても、深い道徳的制約を覆す必要性が生じるのは、破局に近づいている状況においてのみである。

しかし、1973年に発表されたオリジナルの論文では、ダーティハンドを引き起こすきっかけはそれほど極端なものではなかった。現代にも通じる興味深い例として、何百人もの罪のない人々が殺されるのを防ぐために、政治指導者がテロリストと疑われる人物を拷問する必要があるというものがある。

これは、ウォルツァーの後の著作にある、民族全体やその生活様式が壊滅的な打撃を受けることが引き金となるような、至高の緊急事態の基準にははるかに及ばない。さらに、ウォルツァーが元の論文で書いたもう一つの例は、民主主義の善良な政治家が、不正に納入された学校建設の契約を約束して、腐敗した区のボスに票を届けるよう賄賂を贈るというものであった。

この場合、道徳的違反は前者の場合よりもはるかに軽微であるだけでなく、たとえその票が重要な選挙に勝つために必要であり、その政治家が選挙で選ばれたら善いことをしたいという純粋な動機があったとしても、緊急事態はいかなる意味においても「至高」とは考えにくい。ウォルツァーの最初の扱いでは、「汚れた手」という言葉の使い方にも曖昧さがある。政治において自分の手を汚すことは容易であり、そうすることが正しいことも多い(Walzer 1973, 174)。

最初の句は、不道徳に頼ろうとする誘惑が蔓延していることを指し示しているように思われるが、2番目の句は、そうすることが常に正しいとは限らないことを示し、それゆえ「汚い」の積極的な規範的意味を単なる記述的意味から区別している。「しばしば」が使われているのは、ウォルツァーの後の見解とは対照的に、汚れた手の範囲に対してより譲歩的な態度を示している。

–

政治家が不道徳な行為に手を染める必要性に関わる初期の作家たちは、このような揺らぎをいくつか示している。極端な利害関係が絡んでいることを強調することもあるが、政治プロセス全般を道徳の上位にあるものとみなすか、少なくとも別の道徳で動いているとみなすことが多い。

(このような人物を普通のルールで測ることはできない」)。ジョン・M・パリッシュは、プラトンの『共和国』(Parrish, 2007)において、政治が一般的に道徳に挑戦的であることを懸念する要素が、早くも存在していることを示している。

しかし、パリッシュの理解する「汚れた手」は、現在の哲学的議論から生じる区別や曖昧さ、問題点を不明瞭にするほど広範であることが多い。公平を期すため、彼は現代の議論に至る前史のようなものを描くことに関心を抱いており、「汚れた手の問題の連続」(Parrish, p.18)があるように、「問題は時代とともに変化してきたかもしれない」と認めている。

とはいえ、彼が古代の知的資料から論じた、明らかに道徳的に問題のある例のいくつかは、現代の問題の特徴をまったく備えていない。例えば、アウグスティヌスの主張では、正当に行われた戦争でさえ道徳的に遺憾である。しかし、パリッシュが強調した、政治生活は道徳的に問題が多いという考え方は、現代のダーティハンドの議論を予見させる近世の議論にも通じるものがある。

そのような影響力のある扱いのひとつが、マキャベリのものである。マキャベリは、政治の通常の過程では、王子は「善良であってはならないことを学ばなければならない」と考えている(Machiavelli 1513, 52)。マックス・ウェーバーは、政治家の思考を結果への配慮が支配しなければならないことを、通常の倫理や宗教的な倫理とは対照的に強調している。

この対照は、ウェーバーが『職業としての政治』の中で「責任の倫理」と「究極的な目的の倫理」との間に対立を見出している背景にある。 ヴェーバーがこの対比を枠にはめた用語は、問題を明確にするよりもむしろ混乱させる傾向があるが、彼がこの対立の「究極の目的」側について念頭に置いているのは、絶対的な禁止事項を含む倫理である可能性が高い。

ウェーバーはこう言う:「究極的目的の倫理の最大公約数に従う行為、つまり宗教用語で言えば、「キリスト教徒は正しく行い、その結果を主に委ねる」行為と、責任の倫理の最大公約数に従う行為、つまり自分の行為の予見可能な結果について説明しなければならない行為との間には、ひどいコントラストがある」(Weber 1919, 120)。

後に述べるように、絶対主義者が結果にまったく無関心なわけではないし、彼らの倫理がすべて絶対的な禁止から成っているわけではないし、非絶対主義者が結果だけにこだわる必要もないからである。しかし、ウェーバーは、政治における暴力の中心的役割と彼がみなすもののために、究極的な目的に関する絶対主義的な倫理を一般的に遵守することは政治においては不可能であると断固として主張している。

ウォルツァーが彼の原著論文の中で彼を(ある点までは)賞賛して引用しているにもかかわらず、ウェーバーはウォルツァーの成熟した見解のようなものは持っていないようである。彼は、究極的な目的の倫理はほとんどの場合において十分であるが、至高の緊急事態においては道を譲るとは考えておらず、むしろ彼の見解は、究極的な目的の倫理は政治にとって極めて一般的に不適切であるというものであるようだ。

実際、暴力が政治運営の中心であるというウェーバーの信念は、彼が執筆した状況では理解できるものの、誇張されたものである。しかし、もしそうだとすれば、彼の立場はウォルツァーの最高非常事態の考え方により親近感を与えることになるかもしれない。違いは、暴力は最高非常事態を成立させる要因ではあるが、ウォルツァーの最高非常事態の成熟した理解には、単に暴力の侵入以上のものが必要だということである。

–

汚れた手の必要性の程度に関するこの曖昧さは、このテーマに関する文献の多くに反映されている。ニール・レヴィの言葉を借りれば、「汚い行為も普通の政治生活の一部である」ということである。レヴィはこう付け加える:「政治家は取引をし、忌み嫌う利害関係者と妥協し、便宜を図り、人間関係をないがしろにしなければならない」(Levy 2007, 52-3, endnote 26)。

こうしたことの多くが、程度の差こそあれ、遺憾であったり、不愉快であったりすることは間違いないが、不道徳かどうかは、取引の内容、便宜の内容、妥協の深さ、無視が(そしてどのような人間関係に)どれほどのダメージを与えるかによる。

様々な作家が政治に汚れた手が必要だと考えていることの多くは、不道徳かどうかの問題ではない。権力を維持し、重要な仕事を成し遂げるために、政治家は重要な省庁に、その仕事によりふさわしい信頼できる自民党の同僚よりも、自民党と連立を組む政党の議員を優先して任命しなければならないかもしれない。

これは本人にとっても同僚にとっても失望であり、苦痛であり、明らかに理想的ではない(たとえ任命された人物が十分に有能であったとしても)。道徳的に好ましくないというのは、それによってある種の価値ある関係や目的が緊張の下に置かれるという事実を示すものであって、拷問や殺人や重大な欺瞞とは明らかに同列ではない。

–

バーナード・ウィリアムズは、汚れた手の範囲を探る中で、政治家に求められる罪の重さのレベルを確かに区別しているが、政治家に必要な不道徳はごく一般的で特徴的なものであることも示唆している。彼は道徳的に「不愉快なもの、不快なもの」と道徳的に犯罪的なものを区別しており、後者は彼が「暴力」と呼ぶ広範なカテゴリーに包含されている(Williams 1978, 71)。

ウィリアムズは、一般に道徳的に疑わしいと信じられている政治的行為でも、状況を正しく理解すれば道徳的に許容される場合もあることを認めてはいるが、道徳的に好ましくない行為についてはかなり広い網を張っている。それは、「嘘をつくこと、少なくとも隠し事や誤解を招くような発言をすること、約束を破ること、特別な弁明をすること、不愉快な人物と一時的に連合すること、価値のある人物の利益を価値のない人物の利益のために犠牲にすること、(少なくとも十分に重要な地位にある場合は)恐喝にいたるまで強要すること」(Williams 1978, 59)などである。

しかし、一般的に言われているようなこれらのすべてが、あらゆる状況において道徳的に間違っているとは考えにくい。確かに、哲学者の中には、嘘についてはアウグスティヌス、アクィナス、カントが、約束についてはカントが、そのように主張する者もいるが、殺人犯から無実の人を守る必要があるような極端な状況においては、嘘は確かに容認されるし、(定義にもよるが)強要だって、伝染病の疑いが合理的にある人を、本人が気づかないうちに強制的に拘束するようなことが、常に道徳的に間違っているとは限らない。

ウィリアムズが挙げたものは、すべてではないにせよ、ほとんどが「通常は道徳的に間違っているが、特定の状況下では道徳的に許される」という範疇に入るようだ。被害者の自由を確保するために凶悪な犯罪者を脅迫することは、(恐らく脅迫の種類によっては)道徳的に許されるかもしれないのだから。

後悔や自責の念といった概念は、それでもしなければならなかったことが不道徳であったことを示すために持ち出されることがあるが、凶悪な犯罪者に対する恐喝のような行為が後悔の念に駆られる必要すらないという事実を別にすれば、不道徳でなくてもしなければならなかったことを当然後悔できることはたくさんある。

自責の念はより強く、より道徳的なものだが、それだけに、あることをしなければならなかったことに対する不快感や後悔、悲しみといったさまざまな感情と混同しないように注意しなければならない。自責の念の性質と適切な条件についてのさらなる調査は興味深く難しいが、この議論の範囲を超えている。

–

汚れた手(悪行や腐敗行為とは対照的)が政治の世界では日常茶飯事であるという考えは非常に疑わしいが、この現象が政治の世界でどれほど広範囲に及んでいるかを判断するのは難しく、ケースバイケース、あるいはカテゴリーごとに検討するのが最善だろう。

明らかに、最も明白で、最も興味深いカテゴリーは、ウィリアムズが「暴力」という言葉で表現したものである(ただし、この言葉には、すべての暴力は不道徳であるという論争的で、不幸な含意があると思う)。これは、後にウォルツァーが「至高の緊急事態」という用語で捉えようとする行為をカバーしている。

ウォルツァーの用語法とその後の実践は、ダーティハンドの範囲をかなり限定的にしており、おそらくウィリアムズが意図した以上に限定的であろうが、私は彼の例に倣い、極度の緊急事態において正当化されるとされる殺人、拷問、強姦、奴隷制のような本当に重大な不正義に焦点を当てることにする。

–

しかし、まず注目すべきなのは、汚れた手の揺れを検知しようとする熱意が、複雑で不穏な道徳的状況を誤って描写することにつながりかねないということだ。ジェニファー・ルーベンスタインが、コンゴの難民キャンプのような緊急事態に援助を提供する国際NGOが直面する問題に関連して、この興味深い例を探っている。

INGOの活動家たちは、難民キャンプやその他の場所で、自分たちが提供する食料や医薬品がしばしば抗争中の派閥によって悪用されていることに気づいている(Terry 2002におけるFiona Terryの議論や例も参照)。このような搾取は、暴力的な紛争の継続を含む害悪を生み出すため、援助を中止し、困難な地域から立ち去るべきかどうか、しばしば苦悩に満ちた決断を迫られる。

もしその場を離れれば、苦しんでいる人々を見捨てることになるが、もしその場にとどまれば、他者が罪のない人々に与える大きな害に、知らず知らずのうちに加担することになる。このような問題はしばしば「汚れた手」という語彙で説明されるが、ルーベンシュタインが主張するように、この説明は見当違いである。

ルーベンシュタインは、このような状況を表現するために「飛び散った手」というカテゴリーを提案し、汚れが他者の行為によってもたらされたものであることを強調している(Rubenstein 2014, Chapter 4)。彼女の新しいカテゴリーが適切かどうかはここでは検討できないが、例が汚れた手と誤って表現されていることは正しいようだ。

このことから、ダーティハンド問題はまず概念的な解明が必要であることは明らかだろう。第一に、汚れた手のシナリオはまったく意味をなさないのか、という疑問がある。

第二に、汚れた手が関与する(あるいは関与するとされる)上書きは、道徳の中で行われるのか、それとも道徳を超えたところで行われるのか、という疑問がある。

第三に、汚れた手が必要とされるのは政治だけなのか、それとも政治が主体なのかという問題がある。

第五に、ダーティハンド問題と道徳的ジレンマとの関係や、ある種の道徳的絶対主義の要件という問題がある。

3.概念の混乱?

順番に見ていこう。汚れた手の構造は、矛盾やパラドックスを含んでいるように見える。ダーティハンドの提唱者は、事実上、間違っていることをするのは正しいこともあると言っているのであり、これはある行為が間違っていると同時に間違っていないと言っているに等しいように思われる。

しかし、ダーティハンド論者は、ある点では間違っているが他の点では正しいとか、普通なら間違っていることがここでは正しいなどと言っているのではない。そうではなく、文脈における行為全体が、断固として間違っていると同時に間違っていないのである。

汚れた手のシナリオでは、Xをすることは道徳的に間違っているが、それをすることは明らかに正しいと信じるよう求められる。ウォルツァーは最近、彼自身の立場について、「挑発的であり逆説的である」と書いている(Walzer 2004a, 33)。

カイ・ニールソンはこの点をさらに強く主張しているが、この問題を考える多くの人々を困惑させているのは、この種の何かである。ニールソンによれば、ウォルツァーや他の何人かが述べているような「汚れた手」というカテゴリーは、「不幸な道徳的残余を伴う概念的混乱」である(Nielson 2000, 140)。

功利主義者やほとんどの結果主義者にとっては、このような見方は明らかに自然なものであろう。功利主義者は、ダーティハンドの決定を、正しい行為(選好の充足や幸福の全体的な増加といった点で最良の結果をもたらす行為)が、それを行うことに苦痛を伴うかもしれないにもかかわらず行われたものであると宣言するだけであろう。

ニールソンは功利主義を否定し、自らを「弱い結果主義者」と呼ぶが、結局のところは同じである。ニールソンは、汚れた手の状況は2つの悪の選択に直面し、エージェントは常により小さな悪を選ぶべきだと考えている。間違いなく、他の状況では深い道徳的制約であることに反して行動することで、エージェントは苦痛を経験する。彼女は「罪悪感を感じる」だろうが、罪悪感を感じることは有罪であることと混同してはならない(Nielson 2000, 140)。

–

逆の方向から見れば、手を汚すことを否定することによっても問題は解決する。いくつかの道徳的規定の不可侵性を主張することで、ニールソン作戦のようにパラドックスがすっきりと消えるのである。例えば、第二次世界大戦の初期にドイツの都市を爆撃する必要があったとウォルツァーが想定したような危機に直面して、意図的に罪のない人々を殺すことの禁止を堅持するならば、汚れた手は存在しないことになる。このような立場はしばしば絶対主義と呼ばれる。絶対主義的な立場は、アウグスティヌス、アクィナス、カントなど多くの哲学者によって明確に主張されてきた。この立場には、後で検討する複雑さがある。

–

これらの回答はどちらも、道徳的理由が他のすべての理由を正しく支配するという点で一致している。矛盾の強い印象を和らげるもう一つの方法は、道徳が正しい行為の唯一の正当な決定要因ではなく、他の決定要因が時としてそれに勝ることもあるとすることである。

これは、先に述べた2つ目の明確化のポイントに対する1つの答えとなる。汚れた手の問題は道徳の中で生じるのではなく、道徳を正しく覆すような深遠な種類の他の合理的必然性と道徳が衝突したときに生じるのである[2]。

その覆しは後悔を、場合によっては自責の念を呼び起こすものでなければならないが、それにもかかわらず、その覆しが順当なものであること、実際に必要なものであることは明らかである。 ここで、問題の覆しは単によく起こることの説明ではないことを認めることが重要である。

道徳の要求が、利己主義、出世主義、政治的利益、友情など、他の説得力のある要求によって覆されることはよくあることである。政治という場は、そのような圧倒が他の場よりもよく起こる場であるため、そこに参加することは、克服するために並外れた道徳的人格を必要とするモラルハザードをはらんでいる、とさえ言えるかもしれない。 それにもかかわらず、汚れた手のシナリオの重要性と課題は、手が時々汚れるということではなく、そうすることが正しいということである。

–

非道徳的な「誓い」が道徳的な「誓い」に勝ることがあることを認めるなら、ダーティハンドの立場は、極限的な状況においては、「必要性」(あるいは何であれ)の理由が重要な道徳的理由を打ち負かすというように言い換えることができるだろう。

これは、マキャベリが支配者は善良でない方法を学ばなければならないという必然性を語っているときの、もっともらしい解釈のひとつであるように思われる。もちろん、マキャベリはキリスト教的道徳を念頭においており、その道徳に打ち勝つことを求めているのだから、ある道徳と別の道徳を対立させていると理解することもできるが、マキャベリの議論のかなりの部分は、道徳よりも「国家の理由」を優先させていると考えることができる。これは、道徳的理由が他のすべての理由を支配するという考え方を否定するものである。

–

ここで支配性と包括性を区別することは有益であろう。ほとんどの道徳理論家は、道徳は包括的であると同時に支配的である、つまり、道徳はすべての決定に関連し、関連する場合には他のすべての理由を打ち負かす、と考えている。しかし、道徳は包括的だが支配的ではない、支配的だが包括的ではない、あるいは支配的でも包括的でもないとすることもできる。

今回取り上げるのは、最初の2つの選択肢である。支配性と包括性という考え方は、道徳の地位についてやや異なるイメージを表現しているが、道徳を高尚に理解するためには、しばしばその両方を利用することになる。道徳の優位性は、道徳が他のすべての考慮事項に優先することであり、道徳の包括性は、道徳が他の考慮事項に優先するか否かにかかわらず、普遍的に道徳に関連することである。

現在の解釈では、ダーティハンド論者は道徳の包括性を(少なくとも彼らが関心を持つ領域に関しては)受け入れているが、ある種の決定については不本意ながらその優位性を否定している。

–

「政治的現実主義者」と呼ばれる一派の思想家の立場と対比すると、両者が混同されることがあるほど、その考え方はダーティハンド論者と親和性がある。現実主義者はしばしば、政治や国際関係について何か特別なことを言及することで、道徳の包括的な関連性を否定していると見なされる(そしてしばしば、自分自身を表現する)。

そのため、E.H.カーは「国家間の関係には倫理的基準は適用できない」(Carr 1962, 153)と「現実主義者の見解」として述べている。他の現実主義者もこれに近い見解を持っているが、彼らの見解は道徳の出自に関する不確実性によって曇っている(実際、カーの見解もそうである)。

例えば、アーサー・シュレジンジャー・ジュニアは次のように主張する。「外交問題の原料は、ほとんどの場合、道徳的に中立か曖昧である。その結果、外交政策上の取引の大部分において、道徳的原則は決定的なものとはなりえない」(Schlesinger 1971, 73)と主張している。

彼は、経済、法律、道徳といった他の領域の自律性を認めつつも、政治的リアリストは「これらの他の基準を政治の基準に従属させなければならない」と主張している(Morgenthau 2006, 13)。ここで彼は、彼が明らかに影響を受けたドイツの保守思想家カール・シュミットの立場と呼応する。

シュミットは1930年代にナチス党と関わりを持ち、ナチスの理論家として一時期名声を博した。これらの引用はすべて、政治、あるいはその重要な分野、たとえば国際関係は、道徳の出自からはまったく外れており、道徳の包括性を否定するものであるという考えを示唆している。

政治的リアリズムのスタンスには不明瞭な点が多く、この場はそれらを解明する場ではないが、この学派の主要な理論家たちの宣言には曖昧さがあり、彼らの政治観とダーティハンド理論家たちの政治観の間にはある程度の連続性があるにもかかわらず、リアリストの道徳に対する態度は通常、ダーティハンド理論家たちのそれとはかなり異なる趣を持っていることは明らかである。

[その一端は、包括性と支配性の否定という違いによって捉えられており、このことは、現実主義者が道徳的配慮を拒否するとき、道徳的に間違っていることをしてしまったことに対する深い後悔や自責の念を抱くことなくそうするという事実と結びついている。

–

マキャベリとウォルツァーに倣って言えば、「必然性」とでも言うべき何か別のものと、時と場合によっては対立するのである。しかし、その必然性とは何だろうか。というのも、第二次世界大戦におけるイギリスの指導部は、戦争前に宣言した方針通り、市街地爆撃の方針を真っ向から否定することが可能であったはずであり、その方針は、初期の爆撃行為において実際に尊重されていたからである[4]。

しかし、道徳の通常の力を圧倒する何かを暗示する至高の緊急事態という考え方には、この決定論的思考の痕跡がある。これに関連して、道徳的な命令が自滅につながる場合には適用できないというトマス・ホッブズの議論を思い出すことができるだろう。

ホッブズの考えは、それ自体が道徳を生み出す自己保存の合理性によって、道徳に基づく行動が自己保存に反する場合は無効となるというものだ。ホッブズはこう言う:「自然の法則は、foro interno(内面的)には義務を課す。

つまり、それが行われるべきだという願望に対しては義務を課すが、foro externo(外面的)には義務を課す。というのも、慎み深く、扱いやすく、約束したことをすべて、そのような時、そのような場所で、他の誰もそうすべきではないような場所で、実行すべき者は、自らを他人の餌食にし、自然の保存を目的とするあらゆる自然法則の根拠に反して、自らの確実な破滅を招くからである」(『リヴァイアサン』第十五章、99頁)。

–

ホッブズは確かに、道徳律を守ろうとする人間–「他のいかなる人間もそうすべきではない場所」–について、まったく孤立したシナリオを描いている。そして、彼の想定するような殺伐とした非協力的な「時と場所」において、約束という制度が存在しうるのかどうかさえ疑問に思うかもしれない。

しかし、おそらく十分な数の非協力者がいれば、一人は「他人の餌食」となり、「確実な破滅」をもたらすだろう。そのような破滅を回避する必要性こそが、至高の緊急事態物語の動機なのであり、その中心にあるのは個人の破滅ではなく集団の破滅なのだが。

ホッブズが道徳を実践する必要性(その実践を望むというよりもむしろ)を免除することは、契約主義的な道徳観、あるいは(他の義務はそうでなくても)合意に依存する道徳的義務との関連において、最も理にかなっている。ほとんど誰も約束を守らなかったり、契約を守らなかったりする世界では、そのような約束の感覚は消え去り、そのような約束の殻に閉じこもることは実に愚かなことであり、無益なことである可能性が高い。

しかし、道徳の他の多くの領域はこのようなものではない。したがって、道徳的要請を守ることが極端に危険なことであっても、ホッブズのコメントにあるような愚行ではないかもしれない。ベルゼンを生き延びた女性の一人、ハンナ・レヴィ=ハースは、収容所で同じマルクス主義者のK教授と哲学的な議論をしたことを日記に記している。

K教授は、収容所では道徳は生存命令に取って代わられるから適用されないという、いささかホッブズ的な主張(マルクス主義用語で装飾されている)をした。彼女は彼の議論を拒否した。それは「単に敵に妥協し、自分の原則を裏切り、自分の肌を守るために精神的価値を否定する」ことを要求されたからである(Levy-Haas 1982, 65)。

これらのコメントは、少なくとも「完全な破滅」という考え方が、道徳的誠実さの放棄や劣化を、そのような破滅の主要な要素とみなす解釈の余地があることを示している。

–

とはいえ、リヴァイアサンの世界へ足を踏み入れることは、道徳の実践が一時的に中断され、それゆえ道徳そのものが外的な必然によって脇に追いやられるかもしれないという考えに、ある程度の意味を与えるのに役立つ。したがって、道徳が外的必然によって支配されることがあるという考え方が受け入れがたいものであったとしても、汚れた手の話が支離滅裂から救済される可能性を示す一助となるのである。汚れた手の立場は、首尾一貫しているが虚偽であるかもしれない。つまり、ハンナ・レヴィ=ハースは教授の議論を理解しながらも、それを拒否する理由を見つけたのである。

4.道徳の中の葛藤?

パラドックスから抜け出すもうひとつの方法は、ダーティハンド理論家が描く衝突は道徳の内部で起きていると考えることである。ある極端な状況では、道徳の強力な一本筋が別の一本筋と対立する。ヴェーバーの「究極的目的の倫理」と「責任の倫理」の区別は、さらに明確にこの方向を指し示している。

彼の考えはやや不明瞭に表現されているが、道徳には2つの筋、あるいは2種類の道徳があり、一方は通常の生活には適用できても、政治的な問題、特に暴力の文脈における困難な選択を伴う問題においては、他方に譲らなければならないと主張しているようである。

ウォルツァーの議論には、このような傾向が見られるカ所がいくつかある。ウォルツァーは、私たちの道徳観には権利の道徳と結果や効用の道徳が共存しており、通常の状況では権利が効用の道徳に優先するものの、稀な状況では「極限の功利主義」が権利の道徳に優先するのが当然であるとしている。ウォルツァーが言うように、至高の緊急事態においては、「ある種の功利主義が自らに課される」のであり、それは「権利の正常性」(Walzer 2004a, 40)に対する「極限の功利主義」なのである。

–

権利倫理(あるいは他の非論理的倫理)と功利主義との間のこの対比は、道徳そのものの中に衝突を位置づける一つの方法である。道徳そのものには、一般的な道徳的原則や規則などがあり、さらに重要な社会的役割によって規定される特別な道徳的要件がある。

依頼人に最善の弁護を提供し、守秘義務を守らなければならないという弁護士の義務が、公平な正義の要求と対立する場合のように、これらは対立する可能性がある。政治的役割には、より一般的な道徳的義務や権利に優先する特別な義務や権利があると言えるかもしれない。

政治的リーダーシップという極めて重要な役割に関しては、カーバリー夫人が言うように、「そのような人物を通常のルールで測ることはできない」のである。この手口には、ダーティハンド文学(そしてそれはリアリズム文学にも存在する)において重要なもの、すなわち政治的指導者の役割の特別な道徳的意義を強調することを捉えるという利点がある。

例えばウォルツァーは、「政治的指導者は何のためにいるのか」に大きな重きを置いている。政治指導者と軍事指導者について、彼は「最高緊急事態論の効果は、職業倫理を強化することであり、手を汚すことが許される(そして必要である)場合について説明することであるべきだ」と言う(Walzer 2004a, 42)。

この種の動きで最初に問題になるのは、社会的役割の特別な義務と権利が一般的な道徳的配慮に支えられているということである。マフィアの殺し屋が警察に密告した人間を殺さなければならないというのが彼の役割の要件であったとしても、それは道徳的要請とは言い難い。

また、ある役割に真に道徳的な義務があり、それがより広範な道徳的配慮によって是認される場合、その是認自体が他の一般的な道徳的義務によって覆されることはないと考える。例えば、医師と患者のコミュニケーションに関する医療上の守秘義務が、人命救助の妨げになる場合、職業上の守秘義務が覆されることがある。

この点では、有名なタラソフ事件が参考になる。この事件は、カリフォルニア大学バークレー校のカウンセラーに関するもので、カウンセラーはクライアントから、彼が元ガールフレンドの殺害を計画していることを知った。カウンセラーは十分に心配し、守秘義務を破って警察に伝えたが、警察は調査したものの、それ以上の処置はとらなかった。

後に裁判所は、カウンセラーはさらに踏み込んで、タラソフまたはその家族に危険を知らせるべきだったと判断した[5]。他の裁判所の判断はそれほど厳しくないが、クライアントの守秘義務という職業上の義務は、より差し迫った道徳的要求によって覆されることがあるという一般的な認識がある。

–

実際、汚れた手の話の役割道徳擁護の構造は、役割道徳の論理の不思議な逆転を提供している。その論理は、緊急事態が、より深い道徳のより一般的な要求によって役割の義務を覆すことを許すか、あるいは要求することさえ要求するからである。対照的に、汚れた手のシナリオでは、役割道徳が、役割道徳自体に意味を与えるより深い道徳観に勝利することを要求する。

ここに、汚れた手のカテゴリーが生み出すもうひとつのパラドックスがある。それは、政治的役割は役割の中でも特別なものであり、その道徳的力は一般的道徳を超越しているという主張によってのみ解決されうる。(あるいは、汚れた手のシナリオが政治的役割以外にも適用されるのであれば、それはユニークな役割の小さな集合のひとつとなるだろう)。

実際、汚れた手の話には、この政治的例外主義の強い筋が内在している。しかし、なぜ政治的役割がそのような地位にあるのだろうか?私たちはシュミットのような人物からこのような役割の称揚を期待するかもしれないが、実際、ウォルツァー自身もこのような役割に惹かれている。

ウォルツァーの立場は、汚れた手の対立を、権利倫理と極端な功利主義との衝突に関わるものとして扱っているとして引用されているが、次の引用は、彼の立場をより役割道徳の分野に置いている。彼は後年、次のように語っている:

「いかなる政府も、共同体とその構成員全員の生命を危険にさらすことはできない。たとえ不道徳な行動であっても、その危険を回避したり軽減したりするような行動がある限りは……。」

さらに、この仕事の意義は、政治指導者が属する特定の「道徳的共同体」の至高の価値という観点から現金化される。指導者の義務には効用の計算が含まれるが、極端な言い方をすれば、その共同体に対する彼または彼女の究極的な責任は、普遍主義的な功利主義的計算だけでなく、特定の脱論理学的制約にも優先する。

共同体の生き方の「継続性」が脅かされるとき、その見通しは「人類そのものの滅亡を除けば、想像しうるいかなる損失よりも大きい」(Walzer 2004a, 43)。このような主張が事実であれば、政治的役割にとって、唯一無二とは言わないまでも、卓越した意義があることは間違いない。

–

ウォルツァーの2つの言葉は、彼が混同しがちな、大きく異なる価値を強調している。ひとつは共同体の全構成員にとっての生命そのものであり、もうひとつは「生き方」の継続である。どちらの場合も生存が問題になっているが、それぞれの生存が持つべき意義や重みは大きく異なるはずだ。

普遍的な大虐殺が起こるという予期があれば、それを防ぐための行動範囲を制限することが重視されるのは当然だが、生活様式が強制的に変更されたり、後退したり、激変したりするという予期は、それほどの脅威ではないはずだ。比較的穏やかな外国の占領であっても、政治的言論や宗教的表現のような伝統的な自由が制限され、占領者に対する市民権の地位が低下するという形で、占領された共同体の生活様式に広範かつ非常に遺憾な変化をもたらすかもしれない。

しかし、歴史を通じて、そのような共同体では、少なくとも対処の可能性、さらにはある程度の繁栄の可能性をもたらすような修正された生活様式が発展してきた。そのような結果や、同じ規模であってもさらに悪い結果を避けるために、罪のない人々を虐殺することが正当化されるとは、まったく明らかではない。

–

仮にダーティハンドが極限状況に直面する政治共同体だけに許されるとしても、その免除が国家を持つ政治共同体だけに適用されるべきかどうかはまったく明らかではない。 ウォルツァーは正確にはこのように述べてはいないが、『正義と不正義の戦争』における最高緊急事態についての議論には、彼の国家寄りのバイアスが明白に表れている。

その議論の序盤で彼は、たとえば「兵士や政治家は、自分たちの政治共同体のために罪のない人々の権利を覆すことができるだろうか。私は、ためらいや心配がないわけではないが、この問いに肯定的に答えたい」(Walzer 1977, 254)。

さらに、テロリズムに関する別の論考で、ウォルツァーは、非国家主体によるテロリズムを代弁する論拠を否定しているが、それは、ドイツの都市爆撃を正当化するものとして彼が受け入れている論拠と非常によく似ている。たとえば、抑圧に直面して代替手段がなかったというテロリストのお馴染みの言い訳は「見せかけ」に過ぎないと主張する。

彼は言う:「テロという手段はイデオロギー的には最後の手段であるが、実際の一連の行動の中では最後の手段ではなく、言い訳のために最後の手段なのである」(Walzer 2004b, 54)。しかし、最高の緊急事態にテロリズムを利用する政府が提示する、代替手段のない、最後の手段としての正当化については、そのような懐疑は表明されない。

–

しかし、国家以外の政治共同体は、その概念の解釈の難しさを考慮しても、確かに至上緊急事態に直面する可能性がある。これは、ウォルツァーがやや不本意ながら(テロリズム論文の後日再掲の括弧書きで)認めている立場であるが、論文自体の流れにはやや逆行している。

2004年に発表されたその括弧書きのコメントは次のようなもの:

「(ウォルツァーが『緊急事態の倫理学』と呼ばれる以前の章で)『至高の緊急事態』と表現しているような状況では、テロリズムは正当化されるだろうか。そうかもしれないが、それはテロリストが応えようとしている抑圧が大量虐殺的なものである場合に限られる」(Walzer 2004b, 54)。

「ジェノサイド」の複雑な意味を、ウォルツァーの共同体主義的な最高緊急事態の説明と一致させることには困難がある。ひとつには、ナチスの勝利がイギリス共同体にとっての大量虐殺を意味することはおそらくなかったであろうにもかかわらず、ウォルツァーによれば、イギリス共同体は至高の緊急事態に直面していたのである。そのため、国家と亜国家のテロリズムを区別して扱う根拠は謎のままである。

–

彼はさらに、最近の実際のテロリズムが、単なる「政治的成功への到達」ではなく、「災害を回避するための手段」であったことを否定している(Walzer 2004b, 54)。つまり、共同体的な生活様式を守ることを目的とするテロリストに対しては、成功の蓋然性に関する重要な条件を満たせば、至上の緊急事態/汚れた手による免責を認めることができるようである。

後の論文でも、ウォルツァーは、国家以下のテロリズムが正当化できないが許される例外的なケースを認めている。彼は、「1940年代のユダヤ人武装勢力によるドイツ民間人に対するテロ・キャンペーン-民間人への攻撃がユダヤ人の大量殺戮を阻止する可能性があったならば(実際には、その可能性は極めて低かったであろうが)」(Walzer 2006, 7)、許されると想像している。

先の引用における正当化可能から後の引用における弁解可能への転換は、明らかにもっと説明が必要である。とはいえ、ウォルツァー自身の根拠からすれば、イスラエルの占領、入植、軍事攻撃による荒廃から自分たちの共同体の生活様式を救おうとするパレスチナ人グループによるテロリズムの採用には、ある程度の成功の可能性があれば、一応の根拠があるように思われる。

パレスチナ人が、イスラエルの手による自分たちの土地を奪われ、現在も続く苦しみを「アル・ナクバ」(大惨事)と呼んでいるのは、おそらくこの見通しに関連しているのだろう。彼らがこの展望を達成するには、ある種の「政治的成功への到達」が必要であることは間違いないが、このことは、至高の緊急事態への対応としての地位を損なうものではない。

ここでのポイントは、イスラエルとパレスチナの紛争について特別な主張をすることではなく、むしろ、先に述べたように、ウォルツァーがジェノサイドの基準に移行することは、共同体的な生活様式の継続に対する脅威が意味しうる唯一の解釈として不可解であるという考えを強調することである。

–

言い訳と正当化というカテゴリーを一緒にするウォルツァーの傾向は、汚れた手のシナリオに内在する緊張の徴候であるため、若干のコメントが必要である。彼は1973年の論文で、両者を区別することが重要であることに気づいている。ウォルツァーはJ.L.オースティンを引き合いに出しながら、

「両者は非常に接近しているように見えるが……概念的には別物である。…..弁解とは典型的には非を認めることであり、正当化とは典型的には非を否定し、潔白を主張することである」と述べている(Walzer 1973, 170; Walzer 1974, 72)。しかし、汚れた手を使った行為には、非を認めることと正当化することの両方が含まれる。

正当化されるものは弁解を必要とせず、正当化されないものは弁解可能な場合があるからである。ウォルツァーの議論の大部分は、言い訳としての役割についてはどうであれ、ダーティハンドの決定をある意味で正当化するものとして扱っているのは明らかである。

注目すべきは、少なくとも一人の論者、Tamar Meiselsが、テロと拷問に関する議論の中で、正当化という観点からの説明を明確に否定しているにもかかわらず、ダーティハンドを弁解の根拠として認めていることである(Meisels 2008a, 213-221)。しかし、これは伝統のありそうもない解釈であるだけでなく、汚れた手というカテゴリーを哲学的・倫理的にはるかに興味深いものではなくなってしまう。

–

政治的共同体の重要性とその範囲についての議論は、手を汚す必要性を政治的領域に限定することができるのかという疑問に自ずとつながる。一方では広範な虐殺を避けるため、他方では共同体の道徳的・政治的な生き方の継続性を損なうことを避けるために、手を汚さなければならないとすれば、なぜ個人や小集団の不当な殺害や、個人や小集団の生き方の大幅な崩壊を避けるためではないのか。

なぜ、政治的共同体や政治的役割が、家族やそれに付随する役割といった重要な集団よりも劇的に優先されなければならないのか。それどころか、なぜ役割に関係なく、個人の生存の必要性よりも優先されなければならないのか。その答えは完全には明らかではない。

ウォルツァーの最高非常事態と第二次世界大戦の都市爆撃に関する議論の中で、彼はこの問いに立ち向かっているが、その議論は彼自身が「ためらいと心配」と呼ぶものによって特徴づけられている。それはまた、人々が「感じそうなこと」、「ふつうは言われないこと」、そして似たようなフレーズへのアピールによって特徴づけられる。

彼は言う:「……国内社会の個人について、たとえ正当防衛という至高の緊急事態であったとしても、必ずしも罪のない人々を攻撃するとは限らないし、道徳的に攻撃できるとも通常言われない。攻撃者を攻撃することしかできない。しかし、緊急事態における共同体には、それとは異なる、より大きな特権があるように思われる。この違いを説明できるかどうかはわからないが、共同体に超越性があるとは思えない」(ウォルツァー 1977, 254)。

また、単に数の問題でもあり得ないと彼は考えている。しかし、彼は政治的共同体の優位性に固執する:「個人が殺害されることもある世界では生きることは可能だが、民族全体が奴隷にされたり虐殺されたりする世界は文字通り耐え難いものだ。政治的共同体の生存と自由は、その構成員が祖先によって発展させられ、子孫に受け継がれる生活様式を共有するものであり、国際社会の最高の価値だからである」(Walzer 1977, 254)。 殺人に直面した個人が、生き延びるために罪のない人を殺すことを拒んだとしても、実際に殺されてしまえば、生き続けることは不可能であるという屁理屈はさておき、殺人被害者の近親者が彼女の死に耐えられないと感じ、生き続けることに苦痛を感じるという見通しを無視することの繊細さに疑問を抱くかもしれない。

また、政治共同体の存続と自由を守るために何十万人もの罪のない人々を虐殺することに、なぜ「私たち」は耐えられないと思わないのだろうかと疑問に思うかもしれない。また、「国際社会の最高価値」への言及も特に説得力がない。ウォルツァーがしばしば意味すると思われるように、「国際社会」が国家社会を指すのであれば、そのような国家が自国の生存を最優先の価値とするのは当然である。

第三世界のスラム街や原始的な難民キャンプの絶望的な状況の中で、子供たちの生存のために奔走する母親は、ウォルツァーが政治的共同体との関連で言うところの「必然の支配(必然はルールを知らない)」(ウォルツァー 1977, 254)の下に置かれていると考えるのが妥当かもしれない。

5.ダーティハンドの範囲といくつかの重要な相違点

ウォルツァーは汚れた手に関する元の論文の中で、彼が探求している現象が政治を超えたところにあるのかもしれないことを一応認めている。

「政治的なジレンマだけだと主張するつもりはない。間違いなく、私たちは私生活でも手を汚すことができるし、時には、間違いなく、そうすべきなのだ。しかし、この問題は政治において最も劇的に提起される。…..」(Walzer 1974, 76)。

しかし、この譲歩は、政治的文脈における極端な緊急事態に全面的に焦点を当てた彼の発展的な立場にはほとんど影響を与えない(結局のところ、原著論文のタイトルは「政治的行動:汚れた手の問題」である)。

他の作家は、政治に重点を置いていることに困惑している。マイケル・ストッカーはこの制限を否定している(Stocker 2000, 32-3)。ストッカーはまた、ダーティハンドの現象はさまざまな点で特徴的ではあるが、より一般的な道徳的葛藤に共通する特徴を示しており、そのためもあって、ダーティハンドの話には論理的支離滅裂さはないと考えている。

Stockerは、彼がダブルカウンティングと呼ぶもの、すなわち、不可能な「べき」に道徳的な重みを与え、行為を導かない行為評価を許容することは、ダーティハンドの中心的な特徴であるが、道徳的思考や判断の「全般にわたって」生じるものであるため、ダーティハンドに限定されるものではないと論じている。

–

どのような位置づけになるにせよ、手が汚れるという現象はモラル・ジレンマと同化しやすいが、これは抵抗すべき同化である。至上の緊急事態に直面した人は、不穏で困難な選択状況に直面するという意味で、よく口語で「モラル・ジレンマ」と呼ばれる状況に確かにあるが、だからといって哲学的に興味深い意味でのモラル・ジレンマにはならない。

一般的な言い回しでは、最初の不確実性を引き起こし、それを解決するために難しい道徳的思考を必要とするあらゆる状況をモラル・ジレンマと呼ぶ。ビジネス倫理について教えたり、相談に乗ったりする哲学者なら十分に知っていることだろう。この用法は無害であるが、哲学的な用法は、より不穏な状況を指し示すものであり、汚れた手とは区別する必要がある。

ダーティハンドとモラルジレンマはどちらも、どちらに転んでも重大な道義的損失が生じる苦渋の選択を伴う。両者の最も顕著な違いは、道徳的ジレンマは、どちらの選択も道徳的に決定的に支持されないような場合にのみ生じるということである。(非道徳的な規範的文脈にも同様のジレンマが存在するとすれば、そこでは規範的理由がpをすることに対しても、pをしないことに対しても等しく語っている)。代理人がどちらを選んでも、その行動は正当化されず、一方のコースが他方よりも必要であるとか、要求されているという問題はない。

これとは対照的に、汚れた手を使う選択は常に「必要な」道として指示される。政治的緊急事態の文脈では、罪のない人々の命よりも、共同体の防衛が常に優先されるのである。これが、ダーティハンドを道徳的ジレンマから切り離す特別な特徴である。

–

手を汚さなければならないと主張される典型的な状況を照らし出すために、「緊急事態」、至上、あるいはそれ以外への言及以上の有益な情報が提供され得るかどうかについては、比較的未解決の問題である。政治的な文脈の中で、道徳的な行動が特に緊張を強いられるようなさまざまな広範な状況を、より注意深く精査することが、解明を試みる一つの線になるだろう。

まず、政治とは本質的に妥協の場であり、妥協の圧力こそが汚れた手の必要性を生み出すということが考えられる。妥協が政治生活に広く浸透しているのは確かだが、妥協が政治に特有のものであるとは言い難く、必ずしも不道徳な行為の圧力になるわけでもない。

実際、妥協する能力は、その手段的価値とは別に、公的行為における他の合理的な参加者への敬意を示すものであるため、すべての成功した協力的努力に不可欠な道徳的要素であることは議論の余地がある。とはいえ、妥協には道徳的に危険な側面があることは明らかで、私たちが「compromised(妥協した)」という表現を使っていることからもわかる。

妥協とは一種の駆け引きであり、当事者は他の目的を達成するためにいくつかの良い目的を犠牲にする。もう一つの状況は、先に述べたホッブズの議論と関連しているが、道徳的孤立である。そこでも述べたように、道徳への一般的な遵守がかなりの程度崩壊しているという事実は、ホッブズが想定しているほど道徳的制約から免除されるものではないかもしれないが、少なくとも遵守の根拠を明確に提起している。

ここで関連していると思われ、さらに調査が必要だと思われる第三の状況は、「脱出」である。政治家やその他の人々は、他者(あるいは以前の自分自身さえも)の決定や政策を受け継いだり、その制約を受けたりする状況に置かれることが多い。

例えば、前任者が国を挙げて行った不公正な戦争を終わらせようとするかもしれないが、道徳的な観点も含め、いくつかの観点から直ちに戦争をやめ、撤退することは望ましくないかもしれない。最善の撤退戦略には、一時的な戦争継続が必要であり、それは不当であるとしても、罪のない人々の権利をよりよく保障し、撤退を政治的に可能にするような撤退を視野に入れる必要がある、と彼らは考えるかもしれない。

もちろん、このような状況が継続的な不道徳という点で、どのようなことを許容しうるかは、ここでのスペースが許す限り、より詳細に説明する必要があるが、同様に、「緊急事態」や「極限状態」という、しばしば曖昧な一般論を超えて、実りある議論を展開するダーティハンドの可能性があることは明らかであろう。

–

ダーティハンド問題に関連する最近の議論の中には、セシル・ファーブルが「セカンドベスト」と呼ぶ道徳的正当化に関するものがある。スパイ活動の倫理に関する著書の中で、彼女は、スパイ活動は、脅迫、望まない秘密監視、さらには裏切りや反逆など、一般的に道徳的に間違っていると考えられている行為を含むことがあるが、正当な目的のために情報を収集するという文脈によっては、このような行為に訴えることが道徳的に正当化されることがあると主張している。

しかし、スパイ活動が行われる大義名分が不当なものである場合には、このような手段も不適格となるなど、彼女はさまざまな方法でこれを限定している。つまり、ある国家とその諜報員が、不道徳な戦争を行うなど不当な意図を持つ他国の重要な秘密を発見するためのスパイ活動について論じるとき、彼女はそのような国家がそのような活動を行う権利を断固として否定するのである。

例えば、Aという国家がBという国家に対して不当な戦争を計画している場合、Bのサイバー施設を破壊する目的でその疑いのある施設をスパイすることは、たとえその施設が(先制攻撃として、あるいは後の報復として)Aに対して使用される可能性があったとしても、道徳的に不当である。

しかし、この場合でも、Aは、その施設が民間のものであり、道徳的に標的とすべきではないことを発見することにつながる可能性がある場合には、そのようなスパイ活動を行うことを道徳的に正当化することができる。Aのスパイ活動によってその施設が民間施設であることが判明し、したがってAがその施設を攻撃するのを控えることは、その問題における全体的な暗い道徳的立場において、一種の道徳的プラスとなる。

したがってファーブルは、この二番目に優れた道徳的正当化によってAは行動を進めることができるが、Aの行動には「道徳的な汚れ」が残ると主張する。この道徳的汚点は、汚れた手の話と明らかに呼応している。

–

このような反響を呼んでいるもう一つの議論は、タドロス2020年で、戦争がより抑制的に戦われるようにするために、不当だとわかっている戦争に参加することを是認している(p.55)。タドロスは「道徳的な汚れ」について言及しておらず、この選択は道徳的に真っ当なものだと考えているのかもしれない。

しかし、不正義を多少なりとも改善するためとはいえ、不正義な戦争に参加することは、汚れた手と「道徳的な汚れ」を伴うと見ることもできそうだ。いずれにせよ、この立場の難点は、そのような戦争に参加する個人が、その参加によって犯す、あるいは容認することを要求される広範な道徳的違反に少しでも比例するような形で、そのような効果をもたらすことができると真剣に想像できるのか、特に軍隊の高度に権威主義的な構造を考えると難しいということである。

このような構造は、その個人が、道徳的に危害を加える権利のない敵兵を殺すという定期的な極度の圧力にさらされることを意味し、また、敵の民間人を直接的または間接的に殺すという同様の圧力がかかる可能性が極めて高いことを意味する。もちろん、その個人が不当な戦争に徴兵されて参戦し、自分自身や他者への危害を最小化するためにできることをすることで、その戦争に次善の策を講じたのであれば、話は違ってくるかもしれない。また、例えば脱走の機会をうかがうなどして、自らを脱出させようとした場合も、脱出道徳に該当する。

–

脱出に関する議論は、ダーティハンドに関するもう一つの論点を提起しているが、これはあまり取り上げられることがない。ダーティハンドのシナリオは、エージェントが現在コントロールできない外的状況によって制限される狭い選択肢を与えるものとして、非常に具体的に構成されることが多い。

そしてその特定のシナリオは、あたかもそのような外的状況やそれによく似た状況が、そのような背景を持つエージェント(例えば政治家)にとって不変であるかのように一般化されることが多い。しかしこれは、道徳的文脈、役割、エージェントの能力について、あまりに固定的で柔軟性に欠ける見方である。

先に取り上げた救出劇では、政治家の「必要な不道徳」は、彼女が作り出した、あるいは受け継いだ状況によって強いられるものだが、汚れた手の問題の中で救出道徳を持ち出す意味は、悪に一時的に関与する可能性と、そのような関与を必要とする状況を変える必要性を主張することにある。

その時、状況を変えることによって戦争を終わらせる以外に方法がないからである。しかし、この制限は、ここでも、また他の汚れた手の状況でも、同じような状況が再発しにくいように、道徳的危機が生じた背景を変化させることが、本人や他者にとって道徳的要請となると考えるべきである。

不当な戦争の例で言えば、政治家は戦争終結の最終的な成功を契機に、戦争に訴える原動力となった植民地政策や新植民地政策を変更したり、国防組織から好戦的すぎる人材を排除したり、不当な戦争の推進に一役買った同盟関係を見直したりすることができるかもしれない。

関連する可能性を実現するためには、勇気、想像力、運が必要かもしれないが、関連する変化をもたらす努力をしなければ、ダーティハンド(汚れた手)の弁明を発動する際の代理人の必要性への訴えは空虚なものになるはずである。

6.市民の汚れた手

手の汚れに関する議論のほとんどは、手を汚さなければならない政治指導者個人の状況に集中しているが、もう一つの興味深い問題は、指導者が市民のためにこのように行動する場合、市民自身の手の汚れに関するものである。このことは、独裁政治の市民よりも代議制理論がもっともらしく適用される民主主義の市民にとって特に深刻である。

ウォルツァーの原論では、汚れた手の問題の緊張の一端は、被統治者である私たちが指導者に高潔であってほしいと願う一方で、至高の緊急事態が生じたときに深い道徳的原則に反して行動できるような人格であってほしいという事実から生じており、それは苦悩ですらあると主張している。

「大義のために手を汚しながらも、自分が不道徳な行動をしていることに気づいている政治家について、ウォルツァーはこう書いている。しかしわれわれは…彼がその呵責を克服することを望む…彼が取引をするとき、われわれは彼が正しいことをしていることを知っている、なぜなら彼は自分が間違ったことをしていることを知っているからである」(Walzer 1973, 166; 1974, 68)。

しかし、もしそうなら、私たちの支持は、私たち自身の手にも何らかの影響を及ぼすことになる。しかし、ウォルツァーは、汚れた手にペナルティーを科す必要性について論じた原著論文の最後の文章で、「私たち自身の手を汚さずに、主体的な代理人の汚れた手を罰することはできず、その代償を私たち自身で支払う方法を見つけなければならない」と述べている(Walzer 1973, 180; 1974, 82)。

–

しかし、他のさまざまな作家が、直接的に、あるいは汚れた手を「罰する」必要性についての議論の一環として、この意味合いを探ってきた(このテーマについては以下を参照)。最近では、デイヴィッド・アーチャードが、「政治家にその名において行動することを許可する民主的な大衆の、想定される共犯関係、ひいては手の汚れについて、ほとんど議論されてこなかった」と不満を述べている(Archard 2013, 777)。

ここで彼は、マーティン・ホリスによる以前の立場や、デニス・トンプソンによる同様の主張と呼応している。ホリスはこう言う:「合法的な国家の中で正当に任命された政治的行為者は、最終的に人民から得た権威を持っている。彼らの手が汚れるとき、われわれの手も汚れる」(Hollis 1996, 146-7)。ウォルツァーのように、被支配者が支配者に手を汚させることを何らかの形で要求し、それによってある程度の責任や「汚れ」を支配者に分配する道が開かれると仮定しているのだ。

–

ウォルツァーの主張を最初に取り上げると、指導者が重要な政治的目的を達成するため、あるいは非常に悪い結果を回避するために必要だと判断した場合には、たとえ彼らが不義を犯したという自覚を持ち続けていたとしても、「私たち」が深い道徳的禁忌を犯すことを望んだり望んだりすることはまったく明らかではない。

しかし、この問題は、共同体における欲求の優劣を数えることではなく、むしろ、民主的な市民と指導者との関係に、指導者が関連する方法で手を汚すことを認める何かが内在しているかどうかということなのである。アーチャードはそのような認可を明確に主張し、この認可こそが汚れた手を市民が共有することを可能にすると主張している。ホリス、デニス・トンプソン、ニール・レヴィ、ジャンナ・トンプソンも、似たような関係に依拠している。

–

しかし、この権限の本質とはいったい何なのだろうか?私たちに代わって統治する権限を特定の人々に与えるだけでは、彼らができること、あるいはできないことに対する暗黙の、あるいは明示的な制限と両立しそうにないからだ。アーカードは分業制の考え方を用いてこれを実現しようとしている。

具体的には、政治的分業と道徳的分業の両方が存在すると主張している(Archard 2013, 782)。政治的分業とは比較的議論の余地のないもので、共同体において必要とされる合法的な複数の仕事が分業されることによって効率が最もよくなり、統治という仕事もその一つであるというテーゼである。

これは、これらの任務の行使に関連する制限や権利について、それ以上の規範的主張をするものではなく、ほとんどの形態の政府と両立するものである。道徳的区分は、社会におけるさまざまな役割には、それぞれの役割にふさわしい道徳的特権と義務が伴うと主張する。

しかし、そのような役割道徳の利点が何であれ、支配者がその役割の目的を果たすと信じるのであれば、何をやっても許されるということは明らかではない。 役割の概念と認可の概念を組み合わせても、認可された役割の担い手が、その役割の目的を達成する唯一の効果的な方法と判断する手段であれば、何を使ってもよいということを示すことはできない。もしそうだとすれば、借金取りを認可することは、多額の借金を回収する唯一の方法であれば、その代理人が債務者を拷問してもよいということを意味するように思われる。

–

債権回収の例ではおかしな話だが、政治家だけでなく民主的な市民にとっても非常に大きな賭けとなるため、政治的役割は異なるということは認められるかもしれない。しかし、汚れた手の話を政治的な領域内に封じ込めるのは困難であり、政治的な決定が、その役割を通じて、借金取りや政治的でない生活の他の主体を制限するような深い道徳的制約から、その実践者を免除するのに十分な特権的地位を政治に与えるほど重大なものはほとんどないことは、すでに見たとおりである。

実際、このような事実を意識することは、ウォルツァーがダーティハンドを適用する条件を徐々に厳しくしてきた理由を説明するのに役立つ。だから、認可に関する問題は、「私たち」が至高の緊急事態において深い道徳原則の侵害を認可したともっともらしく言えるかどうかに焦点を当てなければならない。

デニス・トンプソンは、ダーティハンドの政治家が「われわれのためにだけでなく、われわれの同意のもとに、われわれの名においてだけでなく、われわれの原則にもとづいて」行動している(Thompson 1987, 18)と言うとき、われわれはそうであると主張している。

–

しかし、この自信に満ちた回答は、議論や調査によってさえ裏付けられておらず、多元的で民主的な共同体の「私たち」の間で全会一致が得られるとは考えにくいことを前提としているようだ。デニス・トンプソンは、民主的プロセスの正当性とその結果に対する市民の同意に依拠しているが、同意理論に関する一般的な問題はさておき、支配者の汚れた手による行為は、拷問の場合のように、しばしば十分に違法または違憲であり、支配者を当選させた宣言された政策に違反している。

さらに、私たちが政治指導者に何を求めるかは、おそらく「私たち」が誰であるか、そして「私たち」がどのような道徳的・政治的原則を抱いているかによって決まるだろう。仮に指導者たちが、「時限爆弾」に関する情報をその子の急進的な親から引き出すために、罪のない子どもを拷問するという汚れた手を使った決定をしたとしよう(そしてこれが、知識不足や望ましい選択肢を無視したことによる欠陥ではなく、正真正銘の汚れた手を使った決定であるとしよう)。

そのような状況において、道徳的な政治家が拷問に対する(そして彼らの)深い道徳的異論を犯すべきだと考える市民は、政治家に付随すべき罪悪感や恥を共有しなければならないと考えるのはもっともである。 しかし、このような状況であっても、道徳的違反はあってはならないと考える市民や、一般に考えられているほど禁止は深くなく、したがって政治家の判断は正しいが不道徳ではないと考える市民も大勢いるはずである。 このような集団が、アーカードらが、市民であるだけですべての民主的市民がダーティハンドに関与していると示唆するように、両者ともダーティハンドに関与していると考えるのは、ありえないことである。

–

つまり、私たちは何を望み、何を期待し、何を承認し、どのような原則を持つべきなのかという問題である。これは、究極的な重みを持つ「べき」の意味において、政治家がその手を汚すべきかどうかという問題である。

もし政治家が手を汚すことが(ある種の、おそらく極端な状況において)正しく、私たちのためにそれを行うことが正しいのであれば、少なくとも、それが正しいことに同意する私たちは、政治家が行うことに関与し、それに対して何らかの責任を負うことになる。実際、私たちは汚染されている以上に、加担しているのだ。

–

市民が共有する罪悪感を強調することは、汚れた手の加害者が事件後にどのように扱われるべきかという、さらなる問題にも影響を与える。ウォルツァーは、政治家が真に罪を犯しているということは、「われわれ」が望むことをしたのだから、罰則や辱めを受けるべきだと主張する(Walzer 1973, 177-8; 1974 79-80)。

この立場は、例えばTamar MeiselsやNeil Levyによって批判されているが(Meisels 2008a, 227 and Levy 2007 throughout)、同様の路線をとる者もいる。道徳的に間違っていることをしなければならないからする汚れた手を持つ行為者が、罰せられたり、公に恥をかかされたりするべきだと主張することには、道徳的責任に関する深刻な問題がある。

結局のところ、行動の自由が道徳的責任、ひいては非難の前提条件であるならば、(あらゆることを考慮した上で)必要かつ何らかの意味で正しいことをするダーティハンド・エージェントは、非難に関わる批判を免れるように思われる(これと関連する反論のさらなる詳細については、Levy 2007; Meisels 2008a, 226-27も参照のこと)。

しかし、ここでのポイントは、汚れた手を非難し辱めることが適切であるとしても、すべての市民がその汚れを共有しているという仮定のもとでは、一人だけを選んで辱めることは明らかに不当であり、実に大いなる偽善に思えるということである。

他の市民が、我々の代理人の必要な悪行がもたらした幸福な結果を喜び祝う一方で、その代理人は疎まれるか、あるいはそれ以上の扱いを受けるのである。すでに気づいたように、ウォルツァーは、主体的な代理人の汚れた手による行為を罰することは、私たち自身の手を汚すことになると考えている(しかし、彼は、私たちが元々その行為を承認していたことが、そのようなことになるとは考えていないようだ)。

ウォルツァーはこの点について詳しく述べていないが、おそらく私たちは、ある意味で「無実」であるか、少なくとも「正しく」行動しているため罰に値しない代理人を罰することで、「私たちの」手を汚しているのであろうから、これは興味深い展望を開くものである。

このことは、「私たち」が自分自身を罰するという正しい(しかし不道徳な)ことをしたときに、自分自身に代償を与えたことで、さらに代償を支払わなければならなくなるなど、奇妙な逆行の可能性を開くことになる。汚れた手に対する責任を被統治者である共同体に押し付けることは、この概念の首尾一貫性についての懸念を増大させるだけのようだ。

–

罪悪感の共有や汚濁の主張は、指導者だけでなく民主的市民が、汚れた手の決定の犠牲者に加えられた悪を救済する責任を負うかについて、さらなる疑問を投げかける。Stephen de Wijze (de Wijze, 2018)は、指導者は有権者に対して自分たちの決定を正当化しようとしなければならないだけでなく、彼らやすべての民主的市民は、ダーティハンドの決定によってもたらされた「必要な」被害に対して被害者に賠償する責任があると主張している。

確かに彼は、市民も加担しているとはいえ、その「道徳的汚染」は指導者よりも一般的に少ないと考えている。たとえそうであっても、彼らはその決定の犠牲者に償いをする義務がある。すべての市民は、たとえ決定に反対する者であっても、「道徳的負担を分かち合い、適切な賠償に貢献しなければならない」と彼は主張する(de Wijze, 2018, 144)。つまり、賠償を実現するために、おそらく増税という形で「何らかのペナルティ」を支払わなければならないのだ。

–

ダーティハンド戦術を熱心に支持した人々や無関心だった人々と、それに反対した人々とでは、明らかに責任に違いがあるからだ。強く反対する民主的市民でさえ、指導者のダーティハンド的行動の結果として、何らかの修復的義務やその他の道徳的義務を負うという主張にはそれなりの説得力があるが、この主張を支持するために、集団的罪悪感や道徳的汚点という考え方の怪しげな拡張に頼る必要はない。

民主的な政治共同体の一員であることは(あるいは非民主的な政治共同体の一員であることさえある)、指導者や同胞が良い決断を下すことにある程度の誇りを持ち、悪い決断を下すことにある程度の恥や疎外感を抱くような、同一性の形態を伴う一連の関係を生み出す。

このことは、反対する市民がこれらの決定に対して何らかの道徳的責任を負うことを意味するものではないが、反対する市民が、彼女が拒否する汚れた手を含むこれらの決定を批判し、彼女の汚染や罪悪感の欠如にもかかわらず、悪い影響を修復するために可能なことを行うという、何らかの特別な道徳的責任を負うことを意味するのかもしれない。

悪い行為に対する責任は、それを是正したり補償したりする責任とは区別されるべきであるが、この区別の線引きをどうするかは複雑な問題である。

7.絶対主義の問題

ダーティハンドもモラルジレンマも、道徳的な禁止事項や否定的な義務が「絶対的」であるという考え方に挑戦するものである。どのような文脈であっても成り立つ道徳的ルールや禁止事項が存在することを否定するならば、深い道徳的禁止事項が状況によっては合法的に覆されることがあっても不思議ではない。

実際、功利主義以外の現代の道徳理論の多くは、そのような上書きは永久に可能であると主張している。例えば、W.D.ロスとその支持者たちの直観主義は、すべての義務と義務は一応のものであると主張している。無実の人を殺してはならないという一応の義務が、幸福を促進する義務や、国家や共同体を保護するという支配者の義務など、他の一応の義務と衝突する可能性は常にあり、その場合、自分の実際の義務は、衝突する一応の義務のそれぞれの力を天秤にかけた結果となる。

従って、汚れた手の話は、このような考え方の一バージョンに過ぎず、天秤の反対側に非常に大きな加重をかけることによってのみ、非常に重要な一応の義務に対して天秤を傾けることができると主張するバージョンであると見ることもできる。トーマス・ネーゲルの用語を使えば、ダーティハンドは、ある種の行為に対して非常に高い閾値を持つ「閾値論的義務論」のインスタンスとなる。

なぜなら、ダーティハンドは非常時のための特別な倫理ではなく、より一般的な道徳観の一部となるからであり、また、閾値論的義務論、あるいは「均衡ある例外主義」(Coady 2004, 778-9; Coady 2008, 285-7, 299)と呼ばれるものには、正しいことをするのに間違ったことをしたという考え方が入り込む余地がないように思われるからである。

一応の義務に抵触がなく、それゆえに解決が必要であれば、より快適であろう。しかし、良心的に均衡をとったのであれば、いかなる過ちも自分に帰することはできない[6]。

もちろん均衡例外主義者は、一応の義務の中には他のものよりも強いものがあり、それゆえに推定される過ちの中には他のものよりも重いものがあることを認めることができる。実際、そのような重みの違いがなければ、判断のための手続きとして均衡を語る意味がないからである。

しかし、罪のない人を故意に殺すことの禁止から免除されることは、最終的に何が義務であり、何が禁止であるかを見極めるために、推定される義務のバランスをとるという、通常の、日常的でさえある業務の一部であることに変わりはない。もし天秤が、罪のない人を意図的に殺すことが道徳的に許される、あるいは道徳的に義務であるとさえ言うのであれば、このような状況において、そうすることが悪いことであるはずがない[7]。

–

これまで見てきたように、均衡例外主義や閾値論的功利主義と功利主義を対比させ、極端な功利主義に屈する脱利主義(あるいは内在主義)の一形態としてダーティハンドを確立するのが一般的である。確かに、規則的功利主義や間接的功利主義のような洗練された功利主義のバージョンでは、義務や美徳などを通常の効用計算で覆すことはできないという考えを受け入れる余地がある。

禁止事項や規則を守ることの不益が、規則を守ることの功利的価値を覆すほど大きくなるのは、悲惨な、あるいは「至高の」緊急事態のときだけである。経験的事実と計算次第では、功利主義者は、閾値、至高の緊急事態、さらには汚れた手の役割を認めることができる。

というのも、至高の緊急事態の段階で功利主義者が覆す決定は、単に正しいだけであり、いかなる意味でも正しいわけではなく、やはり間違っているからである。間違ったままである唯一の意味は、巻末注35でロスが述べているような、至高の緊急事態がなければ間違っていたという弱い意味である。功利主義者にとっては(ロスにとってもそうであったように)、心理的な不快感を感じる余地はあるかもしれないが、道徳的に本当に残るものはないのである。

–

道徳的な残余とそれが生み出す自責の念は、ダーティハンドが道徳的絶対主義に捧げる賛辞のシグナルである。実際に道徳的絶対性を否定しながらも、ダーティハンド論者は、それが特定の道徳的制約に与える意義に魅了されたままなのである。しかし、道徳的絶対主義を否定すべきかどうかをどのように判断すればよいのだろうか。

絶対主義者と非絶対主義者の間の論争を解決しうるものを見出すのは、事案の性質上困難である。絶対主義者は通常、すべての道徳的禁忌を絶対的なものとは見なさない。彼らはそのような禁忌を、意図的な罪なき者の殺害、強姦、(一部の理論家にとっては)拷問に対する禁忌など、少数の禁忌に限定して主張する。

絶対主義者たちは、このようなケースであっても、「我々の」直観がそのような行為の正当性を認めるような緊急事態のシナリオを想像することができると主張する。 絶対主義者たちは、そのようなシナリオを単なる空想的なものとして否定するのではなく(確かに空想的なシナリオもある)、その例の効力について異なる直観を持っているだけである。

さらに、反対派を含め、ほとんどの道徳理論家は、いくつかの道徳的問題について絶対主義者であることを指摘することができる。功利主義者は、満足のいく結果を最大化するという基本的なルールに対して「どんな状況であろうと」例外を認めないし、ロールズ的契約主義はある種の自由の原則に絶対的な優先順位を与える。

絶対主義が適用されるレベルは異なると反論されるかもしれないが、絶対主義者は殺人や拷問などの具体的な道徳的禁止を支持するのに対し、他の理論は通常、より抽象的なレベルで絶対的であるため、これは正しい。

結局のところ、殺人や拷問は常に間違っているという確信が、最大多数の最大幸福を常に最大化すべきであるとか、選好満足を常に最大化すべきであるといった確信よりも権威があるというのは、確かにもっともなことである。

さらに、特定の道徳的禁止事項の中には、例えば、遊び半分で罪のない子供を拷問するのは間違っているという原則のように、幻想的な反例にさえ対抗できるものもある。しかし、ここでさえも、奇妙な反例を構築する哲学者の創意工夫を過小評価するのは危険かもしれない。

明らかに、擁護可能な(あるいは不愉快な)絶対主義の性質については、さらに多くのことが語られる必要があるが、我々の議論は少なくとも、汚れた手のシナリオを構成するための絶対的禁止事項の意義を示すのに役立つ。

–

絶対主義に関するさらに興味深い問題は、宗教倫理のいくつかのバージョン、特にユダヤ・キリスト教との共通した関連性である。確かに、伝統的なカトリックの道徳神学には絶対主義の要素が強く、神学的に保守的なカトリック信者であったエリザベス・アンスコムは、特に、当時の道徳哲学の多く(彼女はすべてだと考えていた)の均衡例外主義に対する絶対主義の初期の現代的擁護となる影響力のある論文(1958)を書いた。

Anscombeは、「ought 」と「ought not 」の使用における道徳的義務の概念を、宗教界以外では明らかに減少している義務に関連する命令へのアピールがますます流行らなくなった神の法の概念と結びつけた(Anscombe 1958)。

しかし、宗教界であっても、絶対主義を是認するような神の命令倫理には問題がある。そのひとつは、聖書に登場する、息子イサクを殺して神に捧げよという神の命令に対するアブラハムの反応である。この物語はしばしば「アケーダ」と名づけられるが、アブラハムは神の使いが最後の瞬間に手を止めるまで、これに従った。

罪のない子供を意図的に殺すことは、アンスコムをはじめとする人々にとって、絶対的に禁じられていることの典型例であるため、一般的な神の命令倫理と、アブラハムが従おうとしたこの特別な神の命令との間には、明らかに矛盾がある。釈義学者たちはアブラハムの状況について様々な説明をしてきたが、ここではそれらを検討する場ではなく、神がアブラハムに自分の子供を殺すという意思を形成し、実行に移すように命じたことの第一の難しさを指摘する以外にはない。

–

少なくとも一人のカトリック研究者エヴァン・サンズマンが、カトリック神学的絶対主義道徳の伝統が暗黙的・明示的に否定するダーティハンドの否定は誤りであり、ダーティハンドのカテゴリーを受け入れることは絶対主義と一致し、絶対主義を必要とさえしている、と力強く主張していることは注目に値する。

彼の主張は、ダーティハンドという行為に必要不可欠な道徳的汚点は、絶対的な禁止事項に対する有罪の違反が含まれることで最もよく説明できるというものである。仮に違反者が正しいことをしたと仮定しても、禁止は絶対的なものであることに変わりはないのだから、行為者は反省し、懺悔と適切な償いを求めなければならない。

サンズマンの独創的な議論は、ある種の「必然性」によって禁止が絶対的拘束力を失うため、「絶対」という言葉の意味を歪め、罪のない人を意図的に殺害するテロ行為の禁止に関連するイゴール・プリモラッツの「ほぼ絶対」のカテゴリーに近づける(Primoratz, 2013, 110-113)。また、このエントリーで前述した、虚偽性を犠牲にして首尾一貫性を達成する可能性がある場合にのみ、圧倒的な汚れた手の必要性を道徳から切り離すという問題も継承しているように思われる。

–

絶対主義に対するウォルツァーの態度は、(そうでなければならないように)敬意をもって拒絶するものである。

「私はテロが正当化されるとは思っていない。しかし、絶対的な禁止を守りたいとも思わない。天が降ってこようとも正義を貫け』というのは、私にとってもっともらしい道徳的立場には思えなかった」(Walzer 2006, 7)。

また別のところでは、絶対主義が「非常に古く、おそらく私たちの道徳的理解における他のどんなものよりも古い」ものであると主張した上で、災害や至高の緊急事態の時点では「絶対主義は、天が降るということが何を意味するのかを考えることを拒否しているように私には思える」(Walzer 2004a)と述べている。このような拒否は確かに鈍感と表せるが、天が落ちてくるという現代的な思考を現金化するとき、ウォルツァーが最も早く汚れた手を生み出した例のひとつである拷問問題について考えるかもしれない。

2001年9月11日以降、一部の知識人の間で、緊急事態における拷問が安易に容認されるようになったが、それはしばしば「至高」というにはほど遠いように思われ、以前はダーティハンドやある種の例外主義を支持していた人々の側でも、絶対主義の妥当性に疑問が投げかけられている。

たとえば、常に拷問に強く反対していたヘンリー・シューは、それでも、この問題を最初に扱った際、ある「極端な」状況では拷問が道徳的に許されるかもしれないと認めていた(シュー1977-78)。しかしその後、シューは、極限状態における拷問を「夢の国」に逃避するものとして、彼自身が認めたこと、そして広く知的にも受け入れられていることを批判している(Shue 2006)。

これは、哲学者たちが語る「時限爆弾」のシナリオは基本的に空想であり、リアルワールドにおける道徳的評価の現実から目をそらすものだという意味である。シューの反対は、今や実践の問題として、断固とした絶対的なものである。拷問に関して、ある種の絶対主義を表明する者もいる。

たとえばボブ・ブレッカーは、時限爆弾シナリオ(これは基本的に、ウォルツァーがダーティハンドに関する最初の論文で用いたシナリオである)に対する批判を提供し、純粋に結果論的な観点から、拷問を絶対的に非難する必要性を支持している(Brecker 2007)。

前述したように、イゴール・プリモラッツも、ある種の道徳的要請について絶対主義の引力を認識し、「ほぼ絶対」を主張している。つまり、「テロとの戦い」によって大きく巻き起こった拷問に関する議論は、道徳的絶対主義の信憑性についての関心をよみがえらせたのであるが、絶対主義の性質や種類については、依然として解明が必要な点が多い。

いずれにせよ、カーバリー夫人の「恩恵的な大胆さ」への熱意と、例外的な人物をそれ以外の人たちにふさわしい。「普通のルール」で測ることへの軽蔑には、ある程度の疑念を抱きながら、汚れた手の話題に近づく理由があるのは明らかだ。