コンテンツ

https://researchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/61026

‘Smart City’ – keeping it human

ジョン・ウー

謝辞

この1年あまり、コロナウイルスによって私たちの生活は大きく変わった。小さいながらも大きな変化だと感じるのは、QRコードである。どこを訪れても、私はここに来たという印を残さなければならない。コロナウイルスを防ぐためにプライバシーをオープンにしなければならないのは論を待たないが、何か違和感を覚えるのも事実である。コロナウイルスの蔓延を防ぐためとはいえ、一挙手一投足を監視されているような印象を受ける。特に韓国では、いたるところに設置されたQRコード認証装置、顔認証体温カメラ、CCTVなどのテクノロジーが、あらゆる場所で人々を監視している。このようなビジョンは、北朝鮮を見れば、今日でもあまりにも現実的である。北朝鮮の監視はすべての国民をカバーしている。監視は生まれてから死ぬまで続く。監視が日常生活に密接に浸透しているため、私生活はもはやプライベートではない。ほとんどの場合、彼らはただ自然に監視に順応し、監視に従っている。

世界の現状は、ショシャナ・ズボフの主張と似ている。近い将来、大企業が社会を支配し、市場やテクノロジーを掌握するだろう。一般大衆はテレスクリーンで監視され、毎秒データを蓄積するビッグデータで追跡され、プレッシャーと恐怖にさらされ、行動や行為を再教育される。

この論文では、人工知能やビッグデータに関連する情報などのテクノロジーによってもたらされる「スマートシティ」が、企業にとって人々をスパイしコントロールするための究極の監視装置となり得るかについて調査する。規制され、非人間的なテクノスケープがもたらす潜在的な未来のシナリオとは何だろうか?

この論文で描かれるのは、監視塔や大音量のスピーカー、建物を食い荒らす食人ロボットアームといったプロパガンダ構造によって、建築が人々を操りコントロールするために使われるディストピア的未来である。そして、これらの非人道的な建築物を、人々のコミュニティや社会のための建築物に再利用するにはどうしたらよいかを問う。

第一に、「スマートシティ」という規律社会の非人間的な側面を批判すること、第二に、疎外された都市の庶民と関わる急進的な構造を提案することで、批判を覆すことである。その結果、本論文は、建築が社会の声なき声のチャンネルとして機能し、「スマートシティ」の現状に対する批判的な意識を喚起する、テーマ性のある都市景観としてサイトを再認識する。

本論文では、ストーリーボード、ナラティブ/シナリオ、ビジュアライゼーションなどの方法論を用いて、潜在的な未来の結果を可視化する。

目次

- 概要

- 序論

- 第1章 権力と支配

- 1.1 権力に関する視点

- 1.2 規律技術

- 1.3 監視装置

- 第2章 「スマートシティ」とは何か?

- 2.1 「スマート・シティ」

- 2.2 管理社会

- 2.3 監視資本主義

- 第3章 プロテストの風景とプロテスト・アーキテクチャー

- 3.1 自律の構築と権利の主張

- 3.2 抗議はどのように達成されるか

- 3.3 先例

- 第4章 方法論

- 4.1 論文の構成

- 4.1.1 R&sie(n)

- 4.1.2 レビウスの森

- 4.2 フィクション研究

- 4.2.1 1984

- 4.2.2 ブレイブ・ニュー・ワールド

- 4.3 絵コンテとレンダリング

- 第5章 デザインの提案

概要

「スマートシティ」

「建築」という用語は、建物や構造物という一般的な意味合いから離れ、幅広い意味を含むようになってきた。同様の意味で、本論文では、ビッグデータや人工知能という用語を用いて、建築に関わるコンピュータ・システムによって利用可能になったデータを表現することで、建築の標準的な定義から逸脱している。本論文は、これらの技術がいかにして生活を変える監視装置となりうるか、また、これらがいかにして非人道的なテクノスケープという極端なディストピアの未来を再構成しうるかを問う。本論文が問うているのは、テクノロジーが建築家のためにどのように新しいデザインツールや素材を開発するかということではなく、むしろ近い将来に予期せぬ結果を引き起こすビッグデータと建築の関係を調査することである。そして、人間にとってより良い生活を送るための出発点は何なのかについて論じている。

第1章では、権力のさまざまな概念を探求し、これらのさまざまな権力が市民をコントロールするためにどのように行使されうるかを研究する。これらの概念は、フランスの哲学者ミシェル・フーコーの著作、特に『規律と罰』に由来する。

第2章は、「スマートシティ」の定義と、「スマートシティ」が情報技術によってどのように形成されるかについての研究である。パノプティコン装置による監視のような技術的な力が、「スマートシティ」が規律社会となる危険性をどのように示しているかを探る。続いて、ジル・ドゥルーズの「管理社会」とショシャナ・ズボフによる「監視資本主義」の思想を研究することで、これを発展させる。

第3章では、誰もが行使できる自律性と権利の重要性について考察する。そして、人々が建築的介入を利用してどのように抗議を行うかについて、先例の検討を通じて分析する。この章では、「スマートシティ」の介入を、後に設計プロセスに再利用するために何ができるかを探る。

第4章では、ユートピア的、ディストピア的、あるいはファンタジー的なプロジェクトを実現するために、ペーパー・アーキテクチャーがどのように使われてきたかを調査し、このような先見的で革新的な建築提案を探すことがなぜ重要なのかを探る。特にジョージ・オーウェルの『1984年』やオルダス・ハクスリーの『ブレイブ・ニュー・ワールド』といったディストピア小説を取り上げ、権力、管理、監視といった概念を探求し、これらの概念がどのように建築学的に構築されているのかを分析する。

第5章では、本論文の研究成果であるデザインについて論じる。混沌としたディストピア的「スマートシティ」と、ディストピア的「スマートシティ」の再利用である。ディストピア的な「スマートシティ」は、ズボフがテキストで説明した未来都市によく似ている。再利用都市は、変化の出発点となりうる可能性に取り組むものである。デザイン全体は、「スマートシティ」に対する批判的な意識を高めることを目的としている。

第1章 権力と支配

はじめに

第1章では、パワーとその背後にあるコントロールという考え方を紹介する。この章の目的は、権力の存在論を分析したり、私たちがなぜ権力を使うのかを研究したりすることではなく、権力がどのように作用するかを説明することである。まず、フランスの哲学者ミシェル・フーコーの著作『規律と罰』に目を向ける: 監獄の誕生』(1975)を参照し、権力のさまざまな意味と、権力がどのように人の身体を操作しようとしているのかを理解する。

1.1 権力についての視点

権力には、主権的権力、規律的権力、生物学的権力など、さまざまな見方がある。一般的に権力とは、強制によって従属させられた者の意志に反して、自分の意志を実現する力として捉えられている。フーコーは、このような権力観では、実際に存在するさまざまな権力関係を説明できないと考え、個人の身体に作用するある関係のネットワークにおける権力の作用を考察する。彼の問いは、「権力とは何か」といった権力の本質ではなく、「権力がどのように作用するか」ということである。彼は、すべての権力を説明できる本質を探すのではなく、個人に特異的に作用する権力の機能に注目する。これらの作用する権力は、単一の中心によって組織されているのではなく、さまざまな形で機能している。この観点からフーコーの権力論の側面を見てみよう。

彼は権力論を大きく2つに分けている まず

- 1)「経済的」権力

- 2)非経済的な権力

- 2.1)抑圧的で否定的なものとしての権力、そして

- 2.2)一種の「戦争」としての力関係である。

彼は、自由主義とマルクス主義はともに権力を「経済的」なものと考えていると主張する。一見矛盾するリベラリズムとマルクス主義を、彼はどのような理由で枠にはめるのだろうか。それは、両者が権力を商品のように所有したり譲渡したりできるものとしてとらえているからである。マルクス主義は、社会をその基礎と上部構造という観点から記述する。ここで、上部構造のひとつである政治権力とは、生産手段を所有する支配階級の利益を政治的に反映する装置にほかならない。要するに、マルクス主義では、権力は支配階級の所有物であり、権力の経済的基盤を反映し、そのために機能すると考える。この場合でも、権力は特定の階級が所有し、他の階級から奪うことができる。このように、権力が階級の支配を保証し、生産関係を維持するならば、権力は「経済的」機能を持つ。言い換えれば、政治権力は経済においてその存在根拠を持つ。リベラリズムは、財が交換され循環する経済に倣った政治的権力を提唱するのに対し、マルクス主義は、その存在の根拠と実際の機能を経済の中に求める政治的権力を提唱する1。

フーコーはこの思想に疑問を投げかける。権力は本当に商品をモデル化しているのだろうか?言い換えれば、権力は所有され、獲得され、力や契約によって譲渡され、そして回収され、流通するのだろうか。権力はある領域だけに存在し、他の領域には存在しないのだろうか。フーコーは権力関係を経済関係と共存し、その中で複雑に絡み合っていると見ているが、権力の分析には経済学とは異なる枠組みを用いる必要がある。では、経済的次元にとらわれない分析の枠組みを用意するにはどうすればよいのだろうか。第一に、パワーの所有や交換と見なしてはならない。つまり、権力を所有し行使する主体として説明するのではなく、主体なしに行使されるものとして捉える必要がある。

フーコーは、権力を個人、集団、制度が所有する実体ではなく、関係性のネットワークとしてとらえている。「権力の遍在性:権力がその無敵の統一性のもとにすべてを統合する特権を持っているからではなく、権力がある瞬間から次の瞬間まで、あらゆる地点において、いや、むしろある地点から別の地点へのあらゆる関係において生み出されるからである。権力はあらゆるところに存在する。それはすべてを包含するからではなく、あらゆるところから生まれるからである」2。

では、権力はどのように働くのだろうか?この問いには2つの答えが考えられる。ひとつは、権力は本質的に抑圧的で禁止的な方法で働くとみなす枠組みである。つまり、権力は自然や本能、個人や階級を抑圧する。例えば、権力は階級闘争の状況において、その階級を代表するために他の階級を抑圧することが一般的に認識されている。この枠組みは、個人、集団、階級の各レベルにおいて、権力による抑圧のメカニズムをさまざまな方法で分析している。

権力から解放されるという主張は、権力が抑圧している場合にのみ可能である。この枠組みでは、権力は専ら否定的なものとして捉えられている。別の言い方をすれば、権力は制限、法律の禁止、禁止メカニズムによってのみ存在する。権力について言えば、答えは常に「ノー」である。

フーコーは、権力をその否定的な側面からのみとらえることを戒める。彼は権力を「禁止」とは認識していない。権力を純粋な禁止や不許可の一形態として理解するならば、権力を生産的な有効性、豊かさ、積極性とみなすことはできない。その結果、彼は権力を単にそれを阻止する力としてだけでなく、権力が作用する対象を生み出し、その対象に自ら権力を行わせるものとしても捉えている。別の言い方をすれば、権力は抑圧的で禁圧的な力ではなく、善良で生産的な力なのである。フーコーは、このような法学的言説による権力の表象から逃れようとしている。彼は権力を、力の力学が作用する、つまり異なる力と力が衝突する戦場と見なしている。クラウゼヴィッツは戦争を政治の道具とみなした。戦争は単なる政治的行為ではなく、現実の政治的道具であり、政治的通商の継続であり、他の手段によって同じことを遂行するものでもある」3 フーコーはこの枠組みを使って、権力を「他の手段によって継続される戦争」と見なしている。

これは具体的に何を意味するのか

そもそも力関係は、戦争によって形成された力関係を特定の戦争の出発点としている。政治権力はこうした力関係を制度、経済格差、言語、身体に刻み込んでいる。このようにして、政治は戦争で明らかになった力の不均衡を維持しようとする。

「平和的」な政治体制の中でも、戦争は続いている。権力と政治的抗争に関連して、権力を集中させたり、転覆させたりするために、権力闘争、あるいは権力関係が変化する4。

司法の枠組みは、これを一定の契約内でその限度を超える弾圧とみなす。したがって、この枠組みでは合法と違法は対立する。一方、戦争の枠組みは、支配と抑圧の関係に集中し、戦いと服従に対立する5。

伝統的な意味で、フーコーは権力関係を支配関係と区別している。支配関係、権力者、権力集団が政治的、軍事的、経済的手段によって権力を獲得し、それを不変のものとすれば、権力関係は変化・変容しうる関係である。権力は社会のさまざまな側面に見られるが、同時に自由は遍在している。このように、フーコーのミクロ・パワーは、政治的な意味での権力や制度に限定されるものではなく、社会体のさまざまなところで作用する権力技術を対象としている。

1.2 規律技術

フーコーの「規律と罰」は、系譜学の観点から刑罰制度を記述している。各時代の権力がどのように個人をさまざまな方法で統制し、管理しているかを検証している。彼によれば、18世紀までの刑罰制度は、啓蒙時代の人文主義的改良によって、公罰や過酷な体罰から監獄中心の制度へと大きく変化した。彼はこの変化を刑罰制度の改善への進歩ではなく、刑罰の形を別の意味で変えたと捉えている。

まず、刑罰の方法がどのように異なるものになるかの例を挙げてみよう。ひとつの例は、ルイ15世を殺そうとした罪で逮捕されたダミアンに対する有罪判決である。

「重さ2ポンドの燃える蝋の松明を持ち、そこに立てられた足場の上で、彼の胸、腕、太もも、ふくらはぎの肉を赤熱したペンチで引き裂き、右手には溶けた鉛、沸騰した油、燃える樹脂、蝋、硫黄を一緒に溶かしたものを注ぎ、その体を4頭の馬に引かれて四つ割りにされ、手足と体を火で焼き尽くされ、灰にされ、その灰は風に投げ捨てられる」6。

これとともに、実際の処刑過程の詳細なレポートが当時の新聞に掲載された。このような恐ろしい公開処刑は、君主の強大な権威を犯罪者の身体に刻みつける暴力的なプロセスである。君主の権力は、ひどく傷ついた肉体を象徴することで、その権力を誇示する。この過剰な刑罰はどのような効果をもたらすのだろうか?厳罰はあらゆる犯罪を脅かし、防止する効果があるのだろうか?

それから1世紀も経たないうちに発表された『パリの若い囚人の家』の規則を見てみよう。それ以来、残忍な体罰はなくなっている。

「第17条 囚人の一日は、冬は朝6時、夏は5時に始まる。囚人の労働時間は年間を通じて1日9時間である。

第18条 起床最初の太鼓の合図で、囚人は起床し、監察官が独房の扉を開けるまで、静かに服を着なければならない。2回目の太鼓の合図で、囚人は服を着、ベッドを整えなければならない。

第20条 仕事夏は6時15分、冬は7時15分に、囚人は中庭に下り、そこで手と顔を洗い、最初のパンの配給を受けなければならない。(… )

第22条 学校 11時20分、太鼓の音とともに、囚人たちは隊列を組み、分隊に分かれて学校へ向かう。

第26条 夕食とそれに続くレクリエーションは5時まで続き、囚人はその後作業場へ戻る。

第28条 夏は7時半、冬は8時半になると、囚人は手を洗った後、独房に戻らなければならない。独房のドアは閉められ、監督官が廊下を見回り、秩序と静寂を確保する」7。

フーコーは、この刑罰方法の変化における刑罰と身体(身体と精神の両方)の関係に注目している。絶対君主制のもとでは、刑罰は肉体に苦痛を与え、それを露わにすることで、君主の絶対的権力を誇示する儀式であった。こうした非効率で非人道的な制度は、18世紀の社会変化とともに改善された。人道主義者たちが残忍で暴力的な犯罪の執行を批判し、司法の合理的な運用を求めたからである。恐ろしい刑罰の代わりに、すべての犯罪は罰せられるということを人々に納得させるための変化である。この時代の刑罰は、復讐ではなく、矯正と治療と理解されている。

刑罰の目的は、一般的な社会秩序を維持するために、更生した個人を社会復帰させることである。この刑罰制度はフランス革命後に監獄制度に変わり、近代的な刑罰の目的は個人の自由を奪うことに変わった。

監獄制度は身体との関係でどのように理解できるだろうか?

監獄制度は、個人の身体に一定の作用を加えることで、個人を操作しようとする試みと見ることができる。そのために、厳格な時間割が作られ、すべての行動や仕草が観察され、調査され、その内容が記録される。これは、徹底したスケジュールに従って、囚人の身体を権力の求める「従順な身体」に手なずけるためである。

フーコーは、より規律正しく組織化された社会を確立する過程に関心を抱いている。この場合、彼は権力機構を人間の身体に結びつけ、権力が作動する方法と手続きに注目する。この権力は身体を抑圧するのではなく、むしろ身体を特定の目的に適合させる。この種の権力は、身体を手なずける「ミクロの権力」である。彼は、職場、軍隊、刑務所、病院、学校などさまざまな社会的分野において、身体に対する権力の作用を通じて規律がどのように働くかに注目している。監獄装置は、身体を手なずける技術によって正常な個人を作り出し、結果として手なずけられた有用な個人を生み出す矯正装置である。このような装置は、作業場、工場、病院、兵舎、学校にも導入されている。つまり、さまざまなテクニックを多様に駆使することで、身体の微細な部分にまで影響を及ぼし、身体を飼い慣らし、その効率を最大限に高めるのである。では、どのようにして身体を手なずけ、どのような技術によって従順な身体を作り上げるのか。

フーコーの見解によれば、当時、身体には注意が払われ、「操作され、形を整えられ、訓練され、従順に反応する身体は、巧みになり、その力を増大させる」と信じられていた8。フーコーは、規律的な手続きが身体の有用性を増大させ、あるいは逆に従順な力を弱めるという側面を分析している。これらの規則の作業過程は、マイクロテクノロジーを使って現代人を構築し、人体を操作して効率的な生産機械に変えるという点で驚くべきものである。現代世界は工場として機能し、このような主体生産物を生産している。この工場とは、有用な商品を生産する作業場だけでなく、学生を教える学校、患者の健康を維持する病院、特定の個人を戦闘可能な兵士に変える軍隊も指す。

ここで例えるなら、規律を運用する個人の領域は、近代技術を備えた生産機械に、訓練された個人は原材料に、従順な身体は製品に相当する。個人の有用な身体は一定の価値を持ち、近代世界で流通し、近代世界を構成する煉瓦として消費される。

フーコーは、18世紀に注目された「従順さ」のスキーマを具体化する技術的側面に注目している9。では、人間の身体を有用なものにするためには、どのような新しい技術が必要なのだろうか。

まず、この技術は身体を細部に分け、各部位に細かい力を加えるものであり、ディシプリンは体力を扱いながら鍛錬を重視する。また、ディシプリンは時間・空間・運動を細かく区切る記号体系を用い、身体活動のプロセスを微細にコントロールする。規律は身体を、分析するだけでなく操作できる対象としている。フーコーは、身体を意図的に操作する権力の力学でもある政治的解剖学が生まれると指摘する。このようにして、規律は従順で規律づけられた身体、従順な身体を生み出すのである10。

フーコーによれば、規律は、服従を可能にする技術によって「新しい対象」を開発する。もちろん「身体」がその対象である。結論として、近代社会における近代的な主体=産物や自然的な存在は、合理性=権力メカニズムの形をした物質の総合体として記述することができる。そのような存在は、規律という微細な装置の中で主体を生み出す多数の点として権力の目にさらされることによって制御され、権力の指示に従って動く自動機械に似ている。

1.3 監視装置

『規律と罰』において、パノプティコンはテキストの中で最も堂々たる存在である。フーコーがパノプティコンに注目するのは、それが囚人にとって理想的な監視装置として設計されているからである。円形の建物の内部には高い中央塔があり、その周囲に独房が円形に配置されている。看守は中央の塔から独房を連続的かつ完全に見渡すことができる。もちろん、囚人は看守に完全にさらされているが、囚人は看守を見ることができない。これは、影を落とさない「権力の視点」と同様に、「すべてを見通す」能力を表している。この技術によって、権力は致命的な犯罪者を完全にコントロールしようとしているのだ。パノプティコンは、すべてを監視できる監視装置である。このような監視システムでは、独房に入れられた囚人は「完全に個別化」され、「常に外部の視線にさらされている」フーコーはこれを「孤独な俳優が演じる舞台」にたとえている。

このような監視システムの機能的特徴は、フーコーにとって重要である。何のために?驚くべきことに、この技術は権力を「自動的に」作動させることを可能にする13。囚人は透明な視界によって捕らえられ、監視塔に監視者がいなくても、囚人は常に監視者に監視されていると考える。囚人の行為は常に露呈しているため、囚人は制限され、その行動は決定づけられる。このような建物は、権力を行使する人間とは無関係に権力関係を生み出す装置である。興味深いことに、囚人がこの装置を作動させる。個人は自分の中に権力の監視の「目」を持っている。最初は、外からの視線が思い通りにコントロールしてくれる。この権力のまなざしを自分の中に持つ個人は、従うことを学ぶ。

監視装置は、自発的に、無言で、武力を使わずに作動し、効果的なメカニズムを構成することがある。「権力の経済」によれば、権力の対象を増やす一方で、権力を行使する人間の数を減らすことができる。また、いつでも介入することができ、絶え間ない圧力をかけることができる14。フーコーは、この装置を単に刑務所の犯罪者を効果的に管理するだけのものとは見ていない。なぜなら、この権力のまなざしは刑務所に限定されるものではなく、社会全体に対する「監視の一般原則」として機能しうるからである。この視線は、社会のさまざまな制度空間に浸透することができる。この装置は、それがどのような内容を含んでいても、同じ効果を得ることができる。言い換えれば、この装置は、狂人、患者、囚人、労働者、学生など、すべての「個人」を対象とすることができるのである15。

フーコーは、監視が権力の行為を「自動的」で非個人的なものにするという事実に注目している。この装置は非主体的に機能する。この装置が確保する権力の源泉に特定の人物がいる必要はない。ここで誰が権力を振るうかは問題ではない。「誰でも」この装置を操作することができる。では、この装置はどのような社会的利益をもたらすのだろうか?あるいは、このような監視システムを正当化するものは何なのか?

監視装置のような技術を最も経済的かつ効率的に利用することで、社会全体の能力を高めることができる。単なる技術装置で、「道徳は改革され、健康は維持され、産業は活性化され、指導は普及し、公共の負担は軽減され、経済は着席する」16。このように、現代社会では、個人は、社会秩序の中で力と体を飼いならす綿密な戦術によって生み出される。ここでは、個人は「歯車」として機能する。これらの個々の要素は、権力の作用に取り囲まれた監視機械の中で自らを操作する17。

しかし、このような権力の作用による社会的有効性の増大は、逆説的に主体に対する支配につながらないだろうか。例えば、人間主義的な観点からすれば、この効率性の非人間性に憤慨するかもしれない。監視装置は、すべてが透明化された世界を追求するだろう。それは恐ろしいことではないだろうか?理性の光が影もなく明るく輝く世界になってしまう。そのような透明性に人間の自由を保証することを期待するのは難しいだろう。また、社会を透明に管理する力を高めるのと同じ程度に、理性が個人の能力を高めるとも考えにくい。

結論

第1章では、研究の残りの部分の理論的枠組みを確立した。フーコーのパノプティコンを通じた規律権力などの権力技術に関する考え方は、建築と権力の間に関係があることを示している。次の章では、現在の情報化時代とスマートシティに言及することで、これらの考えをより詳しく説明する。

第2章 「スマートシティ」とは何か?

はじめに

第2章では、文献の分析を通じて「スマートシティ」とは何かを明らかにする: ジュゼッペ・グロッシア(Giuseppe Grossia)、ダニエラ・ピアネッツィ(Daniela Pianezzi)、アンソニー・タウンゼント(Anthony Townsend)著『スマートシティビッグデータ、市民ハッカー、新たなユートピアの探求』である。これらのテキストは、「スマートシティ」という特定の建築的実体が情報技術によってどのように形成されるかを検証し、「スマートシティ」のリスク要因を取り上げている。現代の監視とコントロールの概念は、ジル・ドゥルーズのエッセイ『コントロールの社会についてのあとがき』(1992)を研究することで発展させる。これは『監視資本主義の時代』でさらに発展させる: Shoshana Zuboff著『監視資本主義の時代:権力の新たなフロンティアにおける人間の未来への戦い』(2019)を用いてさらに発展させる。

2.1 「スマートシティ

まず、「スマートシティ」とは何か、そしてデータと監視がどのように統制と権力の行使に利用されているかについて論じた。1.1章ですでに述べたように、フーコーの考える権力のさまざまなテクノロジーは、「スマートシティ」の発展や情報化時代に関連している。

アンソニー・タウンゼントのテキスト『スマートシティビッグデータ、シビックハッカー、そして新たなユートピアの探求』では、都市のデジタル化と「スマートシティ」への変貌を調査しており、この変貌は避けられないように見える。文中では、スマートシティの発展にどう対応すべきか、スマートシティがどう発展すべきかの方向性について、読者にメッセージを送っている。

Smart Cities: Big data, civic hackers, and the quest for a new utopia

タウンゼントは、テクノロジーの進歩の結果、新しいタイプの大都市が出現しつつあると指摘している。この都市は一般に「スマートシティ」と呼ばれ、新旧両方の問題を解決するために情報技術を採用しているからだ。スマートシティは情報革命の結果であり、産業革命の結果ではない。単に新しい技術を導入するだけでは都市の問題を解決することはできないが、情報技術そのものは議論に値する。「スマートシティ」とは、社会・経済・環境問題を解決するために、情報技術がインフラ、建物、生活必需品、さらには私たちの身体と組み合わされる場所のことだ。情報技術の中で最もよく知られているビッグデータは、都市世界のあらゆる側面に浸透し、不可欠な一部となるだろう。ビッグデータをため込むのではなく、他者と共有する仕組みを構築する。裏方で行政運営を最適化するのではなく、人々がまったく新しい方法で都市を眺め、触れ、体験できるようにするデジタル・インターフェースをデザインする。タウンゼントは、「スマートシティ」における新たな市民リーダ ーシップは、スマートテクノロジーを「最小のコストで最大の効果を得るための手段」18として捉えるだけでなく、スマートテクノロジーを、よりオープンで透明性が高く、民主的で相互互恵的なモデルとして政府を再考し、根本的に再設計する歴史的なチャンスと捉えている。

タウンゼントは、「あなたは『スマートシティ』をどのような都市にしたいですか」という質問を投げかけている19。様々なステークホルダーが「スマートシティ」で達成したい異なる目標は、互いに競合している。

技術者にとっての「スマートシティ」とは何か。それは効率性と最適化の可能性である。エンジニアは、公共空間における新たな社会的相互作用と経験を生き生きと描写する。

市長にとっての「スマートシティ」とは何か?それは参加と民主主義についての話になる。

タウンゼントは、『スマートシティ』はあらゆることを追求し、すべての人の意見を取り入れるべきだと考えている。なぜなら、誰もが都市の発展に貢献してきたのだから、都市はすべての市民に何かを提供する能力があるからだ。タウンゼント自身は、「スマートシティ」は効率的でなければならないと考えているが、同時に都市の自発性、無計画なセレンディピティ、人々の社交性の機会も維持しなければならないと考えている。もしランダムな要素が排除されれば、都市は自動的なメカニズムに変わってしまう20。

タウンゼントは、スマートシティが究極の監視装置と化す可能性に注目し、それが市民とその発展に悪影響を及ぼす可能性を指摘している。彼は、スマートシティが持てる者と持たざる者の格差を拡大し、社会的不平等が拡大するにつれて、より一般的な暴力を悪化させる可能性もあると見ている。その一例が、世界銀行が発展途上国に資金を提供し、電子政府のイノベーションを推進するために導入したデジタル記録システム「Bhoomi」だろう。インドのカルナータカ州政府は、村レベルの汚職撲滅のために土地所有権の追跡方法の改革に乗り出したが、法律問題の助言のために賄賂を受け取るという、意図とは逆の効果をもたらしている。デジタル記録システム推進政策は、理論的には情報アクセスの民主化を意図していたが、実際には権力者に権限を与える結果となった21。

アマゾンやグーグルのような巨大企業は、市場を独占するためにキラー・アプリケーション(コンピューティングのトレンドや売上に影響を与えるソフトウェア・プログラム)を探している。ここで懸念されるのは、メガコーポレーションの都市開発に対する見方が、私たちの考え方と異なっていることである。私たちは、都市はボトムアップで発展していかなければならないことを知っている。アンソニー・タウンゼントは、都市が発展するためには市民全員の参加が必要だと考えている。理想主義的な計画がいかに効果的であっても、それだけでは十分ではないのだ23。

「スマートシティ」は、デジタル化されたパノプティコンのようなものになりやすく、スマートシティを究極の監視装置にしてしまう可能性がある。一度導入された技術は、簡単に取り除くことはできない。化学肥料は間違いなくそうした技術のひとつであり、電気についても同じことが言えるかもしれない。タウンゼントは、「スマートシティ」の情報技術の導入は不可逆的であり、最先端の技術であると見ている24。アンソニーが都市、特にスマートシティを発展させるためには、すべての市民の参加が必要であると常に主張しているのはこのためである。私たちは少なくとも、スマートシティを正しい方向に発展させるための出発点を見ることができる。

グロッシアとピアネッツィのテキスト「スマートシティ」: は、「スマートシティ」の定義と形成における企業の影響力の拡大についても懸念している。批評的研究によれば、このような市場主導型の「スマートシティ」開発は、社会的・経済的目標よりもビジネスの利益を優先させる可能性があり、その結果、社会の分極化と不平等をもたらす25。民間企業と都市は「スマートシティ」を革命的なユートピアとして宣伝しているが、「スマートシティ」は都市生活の商品化、公共サービスのアウトソーシング、政治的・社会的解決策の市場化、消費者労働の強化と深い関係があるため、新自由主義的イデオロギーを顕在化させている。

「ユートピア」とは、法制度、政治制度、経済制度によって社会が平和で調和した生活を送ることができる完璧な島を指す。ユートピアという用語は、現在の社会秩序に代わる理想的な社会を意味するようになった。スマートシティがユートピア社会の発展モデルとして描かれるのはよくあることだ。しかし、「スマートシティ」というユートピアは、実践に移すとその願望と衝突する。これは、「スマートシティ」の理念と政府政策の実施との間にギャップがあるためである。その結果、「テクノ・ユートピア的な『スマートシティ』解決策」は、 市民の真の懸念から注意をそらすための美辞麗句として使われることになる26。

この文献によれば、「スマートシティ」ユートピアは、現代の新自由主義イデオロギーの中心的な特徴である。この文献によれば、「スマートシティ」ユートピアは、現代の新自由主義イデオロギーの中心的な特徴である。その混合的な性質から、新自由主義は定義するのが難しいマクロロジカルな用語である。実際、新自由主義は純粋な形で見られることはなく、むしろ、それが生まれる歴史的、経済的、社会的環境によって常に媒介されている。都市の「スマートさ」を評価する都市ランキングの拡大は、新自由主義が都市間の対立を生み出す規律と規範化の力を持つことを示している27。このような新自由主義に基づく「スマートシティ」の理想は、意思決定の私物化や民主的な説明責任のない権力の行使をもたらすかもしれない28。

ニコレラ 「事業会社が政策を作るべきだという考えには強く反対だ……事業会社は、自治体が決定した政策に従うべきだ[……]プロジェクトを明確にし、方向付ける自治体の役割は不可欠である[……]自治体は、こうした強力な事業利益を方向付けるのに十分な力があるのだろうか」29。

2.1章ですでに述べたように、具体的なユートピアや一般的な都市は、「『良い』都市や『良い』市民権に関する壮大なユートピア・ビジョン」をトップダウンで押し付けるのではなく、公共の利益や、市民が個人の好みや効用以上のものを共有できる公共空間の開発30に関する民主的な議論から生まれるべきである31。したがって、都市を開発する際には、センサーやソーシャルネットワークを通じた共有の両方を通じて、選択や決定に取り組む市民参加が求められる。

2.2 支配の社会

フーコーの「規律社会」という概念は、ジル・ドゥルーズによって論じられている。ドゥルーズは、短い極論的エッセイ『管理社会についてのあとがき』(1992)の中で、われわれは「規律社会」から「管理社会」へと移行したと論じている。このエッセイは3つのセクションに分かれている。第1章では、管理社会を新たな概念として定義し、従来の規律社会と対比している。第2部では、管理社会論が一連の前提、行動、概念として概説されている。第3章では、管理社会と呼ばれる監視社会で生きるための戦略を概説する。

ドゥルーズはまず、規律社会と管理社会を区別することから始める。規律体制は、特定の職業に割り当てられた定義されたゾーンに個人を匿い、囲い込み、制限することで、厳重に組織化する32。刑務所と軟禁に使われる電子足首ブレスレットの格差は、規律と統制を例証している。刑務所の壁に囲まれることで、囚人であることが認識され、カフェテリアで食事をしたり、庭で運動をしたりと、場所に応じた行動が強制される33。足首のブレスレットの構造は異なる。このタイプの被拘禁者を囲む壁は、最小限の要求しかしない。拘束者のデータはブレスレットを通して収集される。

データが増えるにつれてコンクリートの壁が不要になるため、ここから管理が始まる。看守が囚人の居場所を把握し、彼らがどこへ向かうかを予測できるようになれば、囚人を閉じ込める価値はなくなる。

エッセイの執筆から30年が経ち、ドゥルーズのビジョンはテクノロジーの進歩とともに発展してきた。ドゥルーズは、「(電子首輪のように、保護区内の動物であれ、企業内の人間であれ)任意の瞬間に、開かれた環境内の任意の要素の位置を与える制御機構の概念は、必ずしもSFのものではない」と仮定した34。このような機構は、私たちの情報を刻々と提供するスマートフォンの進歩により、一般的なものとなった。ドゥルーズによれば、フェリックス・ガタリは、住民が外出時や食料購入時に使用する電子カードを携帯する未来都市を想像していた。今日、電子カードはスマートフォンに変化し、収集者の数を増やし、マルチレベルのコレクションに変貌している。例えば、グーグルマップで目的地を検索すれば、出発前から目的地に関する情報を得ることができ、その検索が行われている間に、他の日和見的な収集者が他のデータセットを追加していく36。データ収集はもはや1枚のEカードではなく、企業に配布されるさまざまな技術によって行われる。データの成果は、蓄積ではなく、知識や情報を最初に開発した収益性の高いネットワークへの再分配である。私たちの生活が管理社会に従属させられているとき、ドゥルーズは私たちに「何に奉仕させられているのかを発見するように」と警告している37。

2.3 監視資本主義

『監視資本主義の時代』という本がある: ショシャナ・ズボフは、『監視資本主義の時代:権力の新たなフロンティアにおける人間の未来への戦い』(2019)という本の中で、克服することが困難な近代の新たな波を私たちに提示している。ズボフによれば、この資本主義の新潮流は、予測分析を通じて私たちの経験をチャネリングすることで、私たちの行動をコントロールし、操縦することを目指している。本書は彼女にとって、「監視資本主義とその帰結を理解するための努力」を示すためのものである38。

…生産手段は、ますます複雑で包括的な『行動修正手段』に従属させられている」39。

ズボフによれば、これこそが今日の資本主義を陰湿なものにしている。

ズボフは、資本主義の搾取と技術的破壊に関する従来の問題を超えて、重要な貢献をしている。

「テクノロジーは、経済や社会から切り離された、それ自体ではありえないし、決してありえない」40。

グーグルのような巨大企業は、ゼネラル・モーターズが経営資本主義を完成させたのと同じように、監視資本主義を完成させつつあると彼女は主張するからだ。例えば、フェイスブックやアマゾンは、グーグルの初期のアイデアや搾取形態を素早く取り入れている。ズボフによれば、伝統的な反独占的慣行は、監視資本主義的な企業をいくつも設立する結果になりかねない41。

彼女は現在の時代を、権利を主張できない個人から物質が盗まれ、利益のために商品化される資本主義の原始的蓄積と比較している。ズボフによれば、私たちは何が起こっているのかわからない。

「個人化された経済的・社会的関係における情報の民主化」42

ズボフによれば、iPhoneとiTunesは、第三のモダニティの新しいパラダイムの扉を開いた。しかし、新しい経済システムの枠組みを最初に築いたのは、グーグルのアドセンスとコンテンツ・ターゲット広告、そしてGメールだった。グーグルは広告のターゲットを絞り込むために、人々の心を読もうとし始めたのだ。監視資本主義は、監視を通じて膨大な量のデータを収集し、個人の情報を抽出する手順を構築して予測を促し、個人の私的空間を調査する販売方法を構築する。ズボフはこうした個人の情報を「行動余剰」と呼んでいる43。顧客が自社のシステムやアプリを通じてサービスを利用する際に蓄積されるデータである。企業が行動データから利益を得られると認識したとき、監視資本主義が形成された。

こうしたデータの収集は、インターネットやスマートフォンに限ったことではない。公共空間や私的空間のコンピューター化、個人の身体情報、健康状態や行動データの常時追跡、情報を基にした世界領土のマッピングなど、こうしたデータはさらに増えている。ズボフは本書の重要な部分としてこの点を強調している。彼女は、監視資本主義が可能な限り多くのデータを収集するために、常に制限を犯しているという恐ろしいイメージを描いている。どんな情報でも価値がある。監視資本主義の究極の目的は個人情報を収集することであり、そのために「無料」の商品が提供される。ズボフは、このデータを分析することで生み出される実際の商品を「シャドウ・テキスト」と呼んでいる44。これは、私たちには見えないが、企業が予測や行動修正のプロセスに利用するためである。そして彼女は、監視資本家がどのようにして行動余剰から「行動先物市場」45を構築するかを説明する。端的に言えば、監視資本家はこのデータに基づいて人間の行動を予測し、人間の行動に影響を与えるために利用する。

ズボフの言葉を借りれば、このシナリオでは「社会における学習の分業」が乗っ取られたのである47。彼女は1980年代の代表的な研究書『スマートマシンの時代』(原題:In the Age of the Smart Machines)を思い起こし、その中で、職場における情報技術の到来が、いかに労働の分業から学習の分業への転換をもたらしたかを概説している。つまり、労働環境はより情報的に管理されるようになり、新自由主義的イデオロギーとともに、「米国の労働者のデジタル・スキルや能力に投資するのではなく」、より多くの自動化と雇用の輸出につながる。

ズボフは次に、「道具的権力」と呼ぶ考えを展開する。ズボフは、道具的権力とは「修正、予測、収益化、支配のために行動を道具化し、道具化することと定義される」と説明する49。このパートは、行動科学者バーフス・フレデリック 「B.F.」の理論に対する批判に費やされている。スキナーはハーバード大学の教授であり、ズボフの同僚であった50。道具主義的権力は全体主義的な特徴を持っているが、彼女は監視資本主義を全体主義的プロジェクトと見なすべきではないと主張する。道具主義が全体主義と異なるのは、道具主義がラディカルな行動主義に貫かれていることであり、それは人間に魂がないことを要求している。全体主義は、ある社会的プロジェクトを達成するための戦術として、人々の魂を形成することを目指した51。彼女の中心的な論点は、道具主義の目標は社会の完成ではなく、確実な結果を得るための市場の自動化であるということである52。

ズボフの主張と私の論文の主題は同じ線上にある。彼女は、巨大企業がこの世界を反民主主義へと導いていると主張する。企業はサービス・プラットフォームを通じて私たちの情報や知識を搾取し、私たちの自由を鍛え直す予測的な生産物を生み出す。この論文は、監視資本主義におけるスマートシティが、私たちの生活と私たちの住む空間をどのように変えていくのかを問うものである。

結論

第2章では、「スマートシティ」が情報技術によってどのように形成されるかに焦点を当てる。そして、「管理社会に関するあとがき」を探求し、規律社会が管理社会へと移行した経緯を理解し、管理社会が建築の文脈の中でどのように位置づけられるかを示す。本章の最後では、ショシャナ・ズボフの著書『監視資本主義の時代に』を取り上げる。ズボフは、監視資本主義を紹介し、監視資本家は、高度な情報技術によってのみ可能となる、私たちの行動をコントロールし、操作するための行動先物市場システムを構築している。本章では、「スマートシティ」がメガ・コーポレーションの産物であり、この特定の「スマートシティ」がこの世界を反民主的な管理社会へと導いていることを示す。

第3章 反体制の風景とプロテスト・アーキテクチャー

はじめに

第3章では、自治と人権の定義を紹介した上で、なぜ抗議行動が人権と民主主義社会の根幹をなすのかを考察する。建築の事例を検討することで、抗議と建築の関係を提起するのに役立つ。このことは、後の設計プロセスに不可欠である。

3.1 自律の構築と権利の主張

自律とは、自分で自由に意思決定ができる独立した状態にあることである。精神分析では、ハルトマン(1939)によって定義されたように、自我機能が一般的に欲望や葛藤の影響を受けない状態を指す53。知覚、移動(歩行、手の使用)、意図(計画、予期、目的を持つ)、知性、思考、会話、言語などは、主に内臓の影響を受けにくい機能の一部である。

個人の固有の権利とは、国家やその他の制度によって制限されることなく、人間として倫理的に行動する自由が認められていることである。

「正しいことのために立ち上がることを拒否したとき、人は死ぬ。正義のために立ち上がろうとしないとき、人は死ぬ。真実のために立ち上がることを拒否したとき、人は死ぬ」54。

もし私たちが身の回りの問題に対して沈黙し、正しいことを無視するようになったら、その時こそ私たちの人生が終わり始める時なのだ。では、どのようにして自律性を構築し、権利を主張するのか。最も一般的な方法は、抗議行動を通じてそれを行うことだろう。

抗議行動は、1963年のワシントン大行進 2000年代初頭のアラブの春、そして現在の黒人差別撤廃運動に見られるように、変革のための強力な政治戦略である。人々が自分たちの声を聞き、見てもらうためには、「自分たちの問題を街頭で訴える」必要があるからだ55。

「パブリック・スペース」とは土地の所有権のことで、この種の財産は個人のものではなく、むしろ政府のものであることを意味する。これらのスペースは、計画の成果であり、公共活動の結果である。誰もが自由にアクセスでき、公的資金によって支えられているため、私たちが自由に歩き、自己表現できる場所であり、最も重要なことは、大都市との最初の出会いであるということだ。それは社会的、経済的、政治的影響力を示す。多様な公共空間は、その定義上、私たちがさまざまな個人と交流することを可能にする。公共空間とは何か、どのように利用されるかを決めるのは人々であるため、公共空間は抗議に参加した人々にとって非常に重要である。

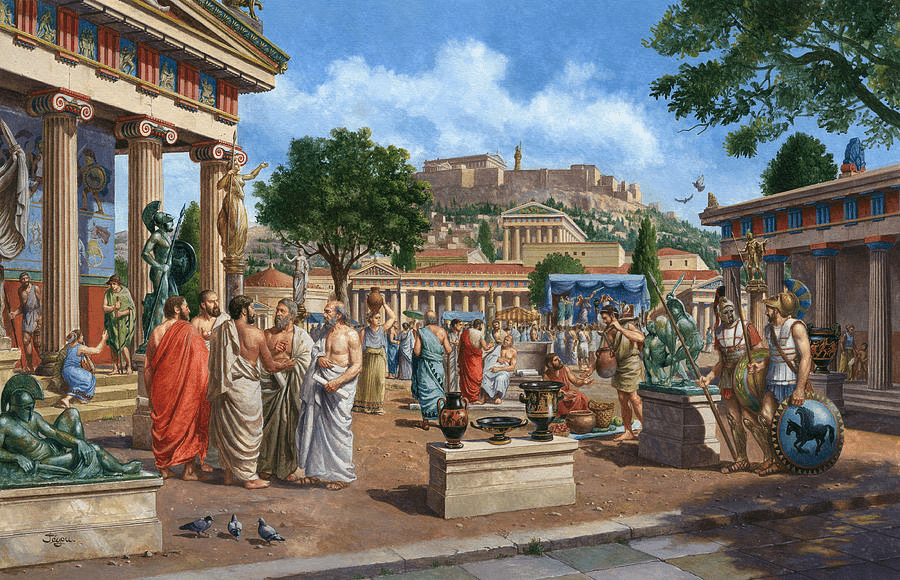

ギリシアのアゴラスやローマのフォロウムのように、人々が集まって国家の問題を議論していた時代から、公共の場はその定義にかかわらず、常に取引の場とみなされてきた。実のところ、この考え方は他者とのつながりを感じたいという私たちの欲求に基づいている。1965年3月8日、アラバマ州セルマで行われたキング牧師の勇気に関する説教からの抜粋54にあるように、私たちが空間をどのように使うかを他者とのつながりに置き換える出会いの場なのだ。それは、私たちがより重要な努力の一部であり、この社会の一部であり、私たちが存在しているという概念を呼び覚ます。

ギリシア アゴラのイラスト

集会場としての公共空間(広場、公園、広場)は、市場、パレード、フェスティバル、プログラムや抗議活動を促進することができる。これらのスペースでは、誰もが自分の考えや感情を表現することができる。

3.2 抗議を実現する方法

多くの社会運動は、自己決定や国家などの独立した社会的・経済的慣行のための戦いとして説明される自律的な政治を実現するために、プロテスト・キャンプを利用する。その創造と再現に適した物理的景観を確立する場合、建築が関係してくる。プロテスト・キャンプは、継続的な抗議行動と、日常生活を支えるために必要な社会的再生産行為の両方を含む、場所に根ざした社会運動のアプローチとして特徴づけられている。

Wikipedia:プロテスト・キャンプ

プロテスト・キャンプまたはプロテスト・エンキャンプメント(あるいは単にエンキャンプメント)とは、活動家たちによって設置される物理的なキャンプのことで、抗議のための拠点を提供したり、キャンプによって抗議の焦点を物理的に遮ることで、抗議の焦点を遅らせたり、妨害したり、阻止したりする。プロテスト・キャンプはまた、プロテスト・キャンプのインフラ(共同キッチン、託児所、環境に優しいコンポストトイレ、中水道の使用など)の実現や、組織化・統治様式(直接民主制など)を通じて、「プロテスト・キャンパー」が望む世界を再現しようとする象徴的・再生産的な要素を持つこともある。

土地でのキャンプや土地の占有には長い歴史があり、遊牧民の文化や17世紀のディガーまで遡ることができる。しかし、現代的な抗議の形態としてのプロテスト・キャンプの使用は、1960年代のアメリカの公民権運動、特に、1968年5月にワシントンD.C.で貧民運動の一環として開催されたプロテスト・キャンプ「復活の街」にまで遡ることができる。イギリスでは、1982年にイギリスで開催された「グリーナム・コモン女性平和キャンプ」(Greenham Common Women’s Peace Camp)をきっかけに、プロテスト・キャンプが一般に知られるようになった。それ以来、プロテスト・キャンプの実践は世界中の多くの社会運動で利用され続けている[1]。

https://en.wikipedia.org/wiki/Protest_camp

1968年5月にワシントンD.C.で貧民運動の一環として開催されたプロテスト・キャンプ

テキスト『自律性の構築:プロテスト・キャンプにおける自律性の創造と顕在化における建築の意義』は、プロテスト・キャンプにおける建築の機能を評価するために、プロテスト・キャンプの比較分析を行っている56。第一に、プロテスト・キャンプは、領土を主張し、それを支配することによって、既成の状況からの自律性を構築する57。覇権的な権力システムの欠如と定義される現状からの自律は、プロテスト・キャンプにおける拮抗的な空間実践を通じて強制される59。その結果生じる空間的拮抗は、抗議者たちに現状からの自律の具体的な感覚を与え、予示的な実践としての自律が実現されうる政治的にユニークな空間を作り出す60。

2024年4月30日(火)、バンクーバーのブリティッシュ・コロンビア大学キャンパスで、パレスチナ支持派の学生たちがプロテスト・キャンプしている。カナダ紙/チャック・チャン

この研究は、占拠、居住、建築の結びつきの重要性を強調するとともに、居住/占拠のために利用される多くの建築戦略、すなわち、折りたたみ可能な建築、既存の構造物の占拠、DIY建築を強調する。

折りたたみ可能な建築は、プロテスト・アーキテクチャー(抗議建築)の一種であり、ある程度調査されている。同様に、コーワンは、折りたたみ可能なプロテスト・アーキテクチャーを、空間を占有する可能性、そしてより重要なこととして、水平的な方法で空間を組織し修正する可能性と結びつけることで、空間変容と社会組織とを結びつけている62。シェルター、小屋、トイレといった様々なDIY建築が、歴史的なプロテスト・キャンプと現代のプロテスト・キャンプの両方から記録されている。

覇権の欠如としての自治とは、プロテスト・キャンプという特殊な空間における創造を統制する規範、規制、規範的実践の不在をも意味する。この研究では、建築は占領を許可する上で極めて重要であり、その結果、占領された空間を基盤として、さらに広範な政治的闘争が起こりうると主張している。

プロテスト・キャンプの独特な建築環境は、経験や美的嗜好に関係なく、誰もがキャンプの生活環境を構築し、結果としてその特徴を定義することに参加することができ、また参加すべき社会構造を表している。全体として、本研究の発見は、抗議に参加した人々が、彼らのオルタナティブな社会システムや行動を可能にし、強化する方法で、彼らのオルタナティブな生活世界を組織するために建築を利用していることを示唆している。建築は、居住の方法と同様に、自律性を空間的・物質的な形態に変換する方法なのである。

『PROTEST/ARCHITECTURE 2023』 (抗議/建築)オリバー・ハルト監督 2023/09/14

3.3 先例

知的努力によって、建築の領域は、住宅、建築、家庭での生活、人間の活動が何を意味するかについての解釈を探求し、提案しようと試みている。建築は、単にどのように建てるかということ以上に、なぜ建てるのかということに関心がある。このように、建築は他の学問分野と同様、究極的には、人間であることの意味、自然環境を飼いならすこと、そして製造された環境がいかに私たちの集団生活を家畜化してきたか、という根本的な探求に関係している。建築を表現するためには、写真や言葉だけでなく、建物も使われる63。

「絶滅の反乱」が使用するモジュラー・ボックスは、「プロテスト・アーキテクチャー」である。

図1 合板の箱をボルトで固定し、塔を構築している。

図2 ステージを作るためにボルトで固定された合板の箱。

気候変動への抗議団体であるExtinction Rebellionは、ロンドンの抗議活動のために、ロックオン・サイト、タワー、ステージを建設するためのモジュラー合板ボックスを自作している。ベニヤ板をボルトで固定することで、抗議者が望むさまざまな構造物を作ることができる。

タワーに加え、ボックスは活動家がスピーチをするためのプラットフォームや、抗議活動の訪問者が座るための座席を作るのにも使われている。活動家たちは、箱の縁に円を切ることでロックオンすることができた。個人が人間の壁を作り、現場を封鎖する平和的な抗議方法だ。構造物を介してロックオンされた場合、警察は抗議に参加した人々を排除するのが難しくなる。

「これは、一団となった人々が成し遂げたことだ。プロテスト・アーキテクチャー、あるいはアクティビズムの建築と呼ぶことができる。新しい類型だ64」

レンガのアーチ-香港の民主化デモの間に合わせの道路封鎖。

図3 レンガのアーチは車両を止めるためのバットレスを形成している。

図4 その場しのぎの道路封鎖は、香港の民主化デモの際に使用された。

デザイン・ミュージアムのキュレーターであるマリア・マクリントックによれば、香港の民主化デモの間に作られた即席の道路封鎖は、どこでも誰でも作れるという理由で、デザイン・オブ・ザ・イヤーのピープル・チョイス部門を受賞した65。

ブリック・アーチと名付けられたこの道路封鎖は、通常のレンガをくるぶしほどの高さに3つずつ積み重ねたもので、車両の走行を妨げるために道路上に設置されている。車輪が一番上のレンガにぶつかると、そのレンガは崩れ落ち、残りの2つのレンガがバットレスの役割を果たし、車輪の動きを妨げる。その基本的かつ効果的なデザインは国際的に高く評価され、活動家たちは抗議活動の際に車道を封鎖するために使用した。これは無名のデザイナーが一般的な材料を使って作ったもので、誰でも真似することができる。

「レンガ造りのアーチが大衆の心を打った理由のひとつは、そのデザインされたシンプルさが、周囲の政治的瞬間の複雑さと対照的だったからだと思う」66。

66 Englefield, ”’Anyone Can Replicate’ Roadblock Brick Arches from Hong Kong Protests.”.

ナッシュヴィル・ウィットネス・ウォールズ-ナッシュヴィル初の公民権パブリック・アート作品。

図5。ソフトで印象主義的なイメージのものと、よりシャープなイメージのコントラストを持つものである。

図6 ラフな質感のイメージは、抗議する人々が行進したり、サインを振ったりする、運動としてのアクティビズムを描いている。

Witness wallsはテネシー州ナッシュビルにあり、公民権運動に触発された初のパブリック・アート・インスタレーションである。ナッシュビルは近代公民権運動(1954~1964)のリーダー的存在であり、公立学校の人種差別撤廃や市内のランチ・カウンターの開放などを行った67。

ウォルター・フッドが設計した凹凸のあるコンクリートの壁は、いくつもの屋外室を形成している。彫刻のようなコンクリートの壁に描かれたデモの当時のイメージは、記憶と祝典の場を作り出している。壁の粗い表面に沿って人物や場面が浮かんでは消え、壁は影と光を使って闘争のメタファーを捉えている。

フッドはまた、このプロジェクトにおいて、強烈に教訓的なストーリーを避けたいと考えた。同様にフッドは、ごく普通のありふれた素材を使ってプロジェクトを完成させるつもりだと述べている69。

結論

この章では、建築的な介入によって自治を構築することの意義を明らかにした。情報化時代において、常に監視される社会に生きるのであれば、この問題を認識し、権利を守るために立ち上がることが重要である。抗議行動を通じて、私たちは自治を構築し、権利を主張することができる。

第4章 方法論

はじめに

本論文の方法論は、ユートピア的あるいはディストピア的なプロジェクトをデザインするための重要な要素を発見するために、ペーパー・アーキテクチャーというアイデアを分析することに焦点を当てている。そしてさらに、ジョージ・オーウェルの『1984年』やオルダス・ハクスリーの『ブレイブ・ニュー・ワールド』のフィクションを解釈し、統制と監視の概念を探求し、これらの概念がどのように建築学的に構築されているかを分析する。ペーパー・アーキテクチャーという考え方や、映画やフィクションの分析とともに、本論文では、「スマート・シティ」の潜在的な未来を視覚化するためのビジュアライゼーション、シナリオ/物語、ストーリーボードの実験に焦点を当てることができる。

4.1 紙の建築

ペーパー・アーキテクチャーとは、まだ建設されていないあらゆる建築コンセプトに使用できる用語である。このカテゴリーには、建築コンペに提出されたデザイン、クライアントの許可を待っているプロジェクト、資金やその他の制約のために完成しなかったプロジェクトなどが含まれる。この用語は、紙を使って制作されることだけを意図したデザインを表すのに最も一般的に使われる。これらの作品は、クライアントの関与なしに制作されることが多く、デザインの本質に関する個人的な調査や、ある問題に対する建築的な回答として機能する。紙の建物は建築不可能なため、典型的な建築的責任(重力、耐候性、機能性)から解放されている。それにもかかわらず、これらの制限から自由であるがゆえに、紙の建築は、伝統的な建築が通常避けて通る、さらなる責任に直面することを余儀なくされる。特に、責任ある紙の建築は、倫理、美学、政治、哲学の重荷を背負い、意味の担い手としての役割を果たすべきである70。

4.1.1 R&Sie(n)

R&Sie(n) 、1989年以来パリで活動する多形的な建築団体で、テクノロジー、ロボット工学、人間の本質が、現実や想像上の地理的条件や物語の枠組みをどのように修正しうるかを表現したいと考えている。彼らは常に実験と探求を行い、シナリオをユニークな状態にすることで、興味深い結果を生み出している。

彼らの作品は、ただひとつの要素に分解することはできない。私たちが知覚しているものだけでなく、もうひとつの現実、夢で構成されている。彼らは、美学を発展させるためにこの情報をどのように使うことができるのかに好奇心を抱いている。テリトリーを成文化し、改変するための彼らの手法は、理想的な投影ではなく、都市思想の広範な失敗とその欺瞞によって生まれた、ローカルなインベントリー、突然変異的で具体的なビオトープを通して機能する。その不安定でユニークなシナリオは、この不確実性の結果である。

R&sie(n) 、建築以外の分野でも様々なアプローチを試みている。彼らは、ロボット、科学、テクノロジーを探求できる大学の研究室で活動している。1995年にコンピューターと出会い、道具の変容をリアルタイムで作業プロセスに取り入れることができるようになった。それ以来、トマス・モアの 「ユートピア」に似た、現実について同時に結論に達することを可能にする別の領域として、デジタルを考えようとしている。

図7 積極的な細菌培養を行ったガラス球。

図8 バクテリアのガラス球が設置された建物のファサード。

プロジェクト「I’m Lost in Paris」(2008)は、脅威がプロジェクトの一部となるガラス電球の中で、攻撃的な細菌培養液を増殖させるというものだ。その目的は、ビルのファサードをバクテリアに感染させ、近くの植物を枯らすことだった。建築に関しては、彼らは素材のダイナミズムと流動性に魅力を感じている。その境界は曖昧で、境界を押し広げるような環境で生活するには、ある程度の規律が求められる。それでも、このプロジェクトは 「環境に優しい」建築に対する興味深い風刺であり、自然のダークサイドに飛び込んだ稀有な作品である。R&sie(n) さらに一歩踏み込んで、都会の魔女と彼女の錬金術的実験についての物語を創作し、植栽を継続させている。近隣の緑の側面は人々を引きつけるが、発酵の過程は人々を遠ざける」と彼らは説明する71。

図9 「ウォーター・フラックス」プロジェクトの外観。

図10. 雪が積もったプロジェクトの外観。

「Water Flux」プロジェクト(2010)は、スイスのインフォメーションセンターである。コンクリートは一切使わず、木だけで作られた繭のような建物だ。これは、自動車建築で使われる自立した車体構造に似ている。木材は近隣の森林から集められ、デジタル処理された後、所定の位置に組み立てられる。ファサードの触手は、冬に雪を保持するためのものだ。そのデザインのため、ファサードには雪が積もりやすく、季節によって建物の外観が大きく変化する。R&sie(n) 説明するように、ハイブリダイゼーション、接ぎ木、クローン、モーフィングのシナリオは、対象/対象、対象/領域のアンチノミーを克服するために常に変化する建築を生み出す。

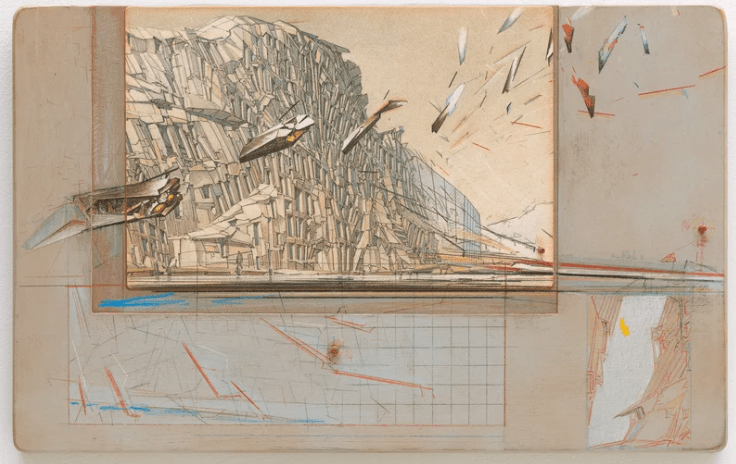

4.1.2 レビウス・ウッズ

レビウス・ウッズは、学位を取得したことも開業免許を取得したこともないにもかかわらず、自らを建築家と称している。ウッズは建築や建設業を扱うのではなく、社会や自然の制約にとらわれない挑発的なプロジェクトを考案した。彼は階層的な思考や構造を否定し、社会における絶え間ない革命と自己発見を呼びかけている。ウッズは実験的なドローイングや模型を中心に、このような建築的進歩の欠如を反映させ、しばしば社会の変化や激動、未来の不確実性を題材にした。ウッズの作品は、実験的なドローイングや模型を中心に、建築の進歩の欠如を反映したもので、社会の変化や未来の不確実性を主題とすることが多かった。これは、建築が政治的、社会的な発展過程に十分に関与できていないという彼の信念によるものだ。

今日の消費主義経済の中で、グローバリゼーションの台頭と予測可能な娯楽やメディアの利用可能性は、「文化的な統一性と活力の幻想」を生み出している。ウッズは、今日の受動性の度合いを歴史的に新しいものと表現し、『ブレイブ・ニュー・ワールド』におけるオルダス・ハクスリーの「人々を支配する方法は苦痛ではなく、快楽である」という言葉を引用している。

フリースペースとは、ウッズが使う用語で、伝統的な、あらかじめ設定された、決定論的な特徴から解放された建築的アプローチ、あるいは、自然的にも人為的にも変化し続ける今の時代の地形を利用した建築を指す。フリースペースは本来何の機能も持たないため、従来の方法に従う人々にとっては無価値なものだ。フリースペースは、危機の境界線上で、誰にでも占有される可能性があり、まったく新しい活動とまではいかなくても、新しい空間の占有方法を開発する必要がある。

図11. 典型的な住宅街で、ところどころひどく損傷しているが、住民のための新しいタイプのスペースで再建されている。ここでの原則は、復興は、建築的なものだけでなく、必要な社会的変化に人々の破壊の経験を統合するということである。

『戦争と建築』(War and Architecture)の『サラエボ』(Sarajevo)は、都市環境の修復プロセスに先立ち、「目に見える変化の兆し[……]は、まだ見ぬ新しい社会秩序を創造するプロセスにおける移行の場となる」73というコンセプトを持つプロジェクトである。破壊された後では、もはや旧来の社会では機能しない。戦争によって損傷を受けたり破壊されたりした公共建築や文化的に重要な建物は、フリースペースが構造の残骸を絡め取ることを可能にしている74。その代わりに、ヒエラルキーとヘテラルキーの概念がこれらのフリースペースに持ち込まれた。

74 森「戦争と建築: 3つの原則」

図12. クエイク・シティ、サンフランシスコより: 1995年

繰り返される自然災害による破壊は、プロジェクト「Quake City」では人間の意図と結びついている。それは、再発明というよりは、デカルト的なシステムを疑うことなく、直交するフレームの方法から抜け出せない空間を構築し、居住する既存の方法を基礎としている。地震波のマトリックスと共鳴する地震を受け入れる建築とは何か?

ウッズの作品は、建築と戦争、政治革命/反動、自然災害との接点を探求している。これらの取り組みは、予測不可能で本質的に制御不可能な人為的・環境的原因によって被害を受けた建物や都市構造を再建するための革新的な方法を概説している75。

4.2 フィクション研究

監視と管理の概念を探るために、ディストピア小説を使った。これらのフィクションは、フーコーやドゥルーズがその著作の中で述べている概念に匹敵するものを取り上げている。そのため、フィクションの中で、これらの観念が無制限の世界でどのように展開するかを理解することができた。この研究によって、それぞれの世界において、建築デザインや空間的な側面に変換されるコンセプトを理解し、視覚化することが可能になった。

4.2.1 ジョージ・オーウェルの1984

ジョージ・オーウェルの『1984』(1949年出版)は、20世紀で最も有名なディストピア小説のひとつである。この小説は、未来のディストピア社会を描いている。社会では科学技術が著しく進歩しているにもかかわらず、ビッグ・ブラザーと呼ばれる仮想の人物によって党が権力を強化している。ビッグ・ブラザーに代表される独裁政権は、政治体制と権力を維持するために、人々の私生活をテレスクリーン、思想警察、マイクなどで綿密に監視し、性欲やその他あらゆる行動まで統制する。ウィンストン・スミスは、このような社会環境の中で自分の感情や欲望に忠実で、ビッグ・ブラザーに反抗する主人公である。しかし、最後には権力に圧倒され、破壊されてしまう。

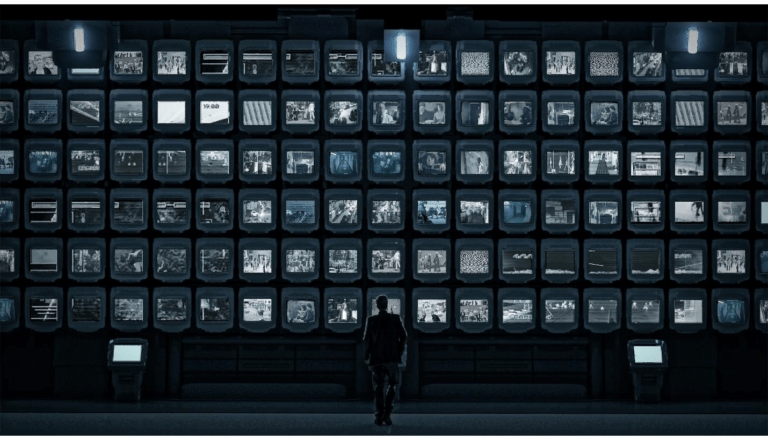

『1984』で描かれた未来では、いたるところにテレスクリーンが設置されている。このスクリーンは、設置された地域の人々を監視する監視カメラとしての役割と、パーティに関連するニュースや宣伝物をテレビのように流し続けるという2つの機能を持っている。この24時間テレスクリーンは、社内だけでなく、各党員の自宅や街頭にも設置されている。テレスクリーンのない場所にはマイクが隠されており、党は合法的に人々の発言を盗聴することができる。ボールペンよりも小さな隠しカメラやスマートフォン、電子掲示板、街頭のCCTVなど、私たちの身の回りにある機器を考えると、誰もが監視される世界に入ったことに気づく。

1984年、与党は歴史を歪曲することをためらわなかった。歴史の中で自分たちの主張と矛盾するものがあれば、党の主張が支持される限り、躊躇なく変更し、消去し、廃止する。このようなことが繰り返されるので、人々はどれが本当の歴史なのかさえ分からなくなる。党がユーラシア大陸と戦争していたから、市民はユーラシア大陸に対するあらゆる誹謗中傷を垂れ流したが、今や党はユーラシア大陸と平和条約を結び、東アジアと戦争している。そして、ユーラシアとの戦争を記録した過去の文章、雑誌、テレビ報道はすべて削除される。党は東アジアと戦争していたと主張するために、史料を捏造し続けている。

私たちの歴史は適切に保存されているのだろうか?下の文章は与党のスローガンである。現在の権力者は、未来を支配するために過去を操作し、変える。と断言できるだろうか?

「過去を支配する者は未来を支配する:現在を支配する者は過去を支配する」76。

前述の歴史歪曲は、誰にも知られることなく秘密裏に行われた。後になって、ユーラシア大陸と戦争をしていたのではないかと疑問に思う人がいても、それを裏付ける記録も証人もいない。後になって、自分の記憶さえ疑わなければならなくなるかもしれない。そのためか、人々は疑問を抱くことも、疑うことすらしなくなった。党がそう言うならそうなのだ。彼らのようにならないためには、私たちも考えなければならない。身の回りの問題を疑い、警戒するのだ。

4.2.2 オルダス・ハクスリーの『ブレイブ・ニュー・ワールド』

『ブレイブ・ニュー・ワールド』(1932年出版)は、未来を舞台にした小説で、より良い未来を願うというよりは、社会の負の側面に焦点を当てた作品である。この小説では、人間は子宮外で作られ、クローン化される。胚として、人間はいくつかのクラスに分類される。人間をあらかじめ定義されたクラスに分類するために、チューブや孵卵器の中で胚にさまざまな量の栄養やホルモンが与えられる。このように計画された状態で生まれた人間は、人生における階級を受け入れるように洗脳される。

さらに、『ソーマ』と呼ばれる薬物があり、副作用なしに精神的な快楽を楽しむことができる一方で、死ぬまで肉体を保つことができる。さらに、家族や夫婦関係は存在せず、極端な自由恋愛や乱婚が規範として受け入れられている。身体はあらゆる病気に対して免疫があり、死ぬまで老化しない。どんな欲望も禁止されておらず、禁止されていない欲望はそもそも感じないので、すべての人間は不安のない生活を送っている。人為的に 「作られた」人生を生きる。「バカ」たちの楽園である。ここでは、全体主義の支配者だけがすべてを知り、秩序正しく社会を動かしている。この愚者の楽園に、3人の「裏切り者」が現れる: 上流階級の劣等生バーナード、肉体的にも知性的にも優れたヘルムホルツ、そしてサベージ居留地出身のジョンである。

なかでもジョンは、母の胎内で生まれ、未開人居留区で育ち、文学作品のなかで宗教的感情や人間の情熱、苦悩の存在を賛美していた。彼は文明社会につまずき、常に幸福である愚か者の幸福を理解できずに孤立する。しかし、文明人に動物園の猿のように扱われ、一人になることさえ許されなかったジョンは、やがて自殺する。

ユートピアという幻想

ジョンの立場は、効用を最大化する社会と個人の自由意志の間で人生のバランスをとった結果と見ることもできるが、さまざまな解釈が可能だ。

まず、単に適応の違いかもしれない。もしジョンがサベージ居留地の部外者ではなく、ブレイブ・ニュー・ワールドの一員であったなら、何の不満もなく生きていただろう。読者がブレイブ・ニュー・ワールドに本能的に抵抗し、ジョンの立場に共感するのは、もしかしたら、私たちがより野蛮人に近い生活をしているからかもしれない。(もちろん、『ブレイブ・ニュー・ワールド』に共感する読者もいるだろう。その場合、彼らは仕事という文明社会に近い生活を送っているのかもしれない)。つまり、幸福とは絶対的なものではなく、適応した世界に対する相対的なものなのである。

第二に、ジョンが自殺したことを考えると、これはユートピアの幻想を象徴していると見ることができる。ジョンはサベージ居留地で育ったが、母リンダによって文明世界の影響を受け、どこかニュートラルである。しかし、ジョンはどこにも定住せず、自ら命を絶った。つまり、両極端な幸福観の世界は、ジョンに「完全な幸福」を与えるユートピアにはなりえなかったということだ。「ユートピア」とは、ギリシャ語の「ou」(無)と「topos」(場所)を組み合わせたもので、どこにもない場所を意味する77。この点から、『ブレイブ・ニュー・ワールド』は、価値観が衝突する社会では、ユートピアそのものを実現しようとする試みが災いをもたらすことを警告しているように思われる。

4.3 絵コンテとレンダリング

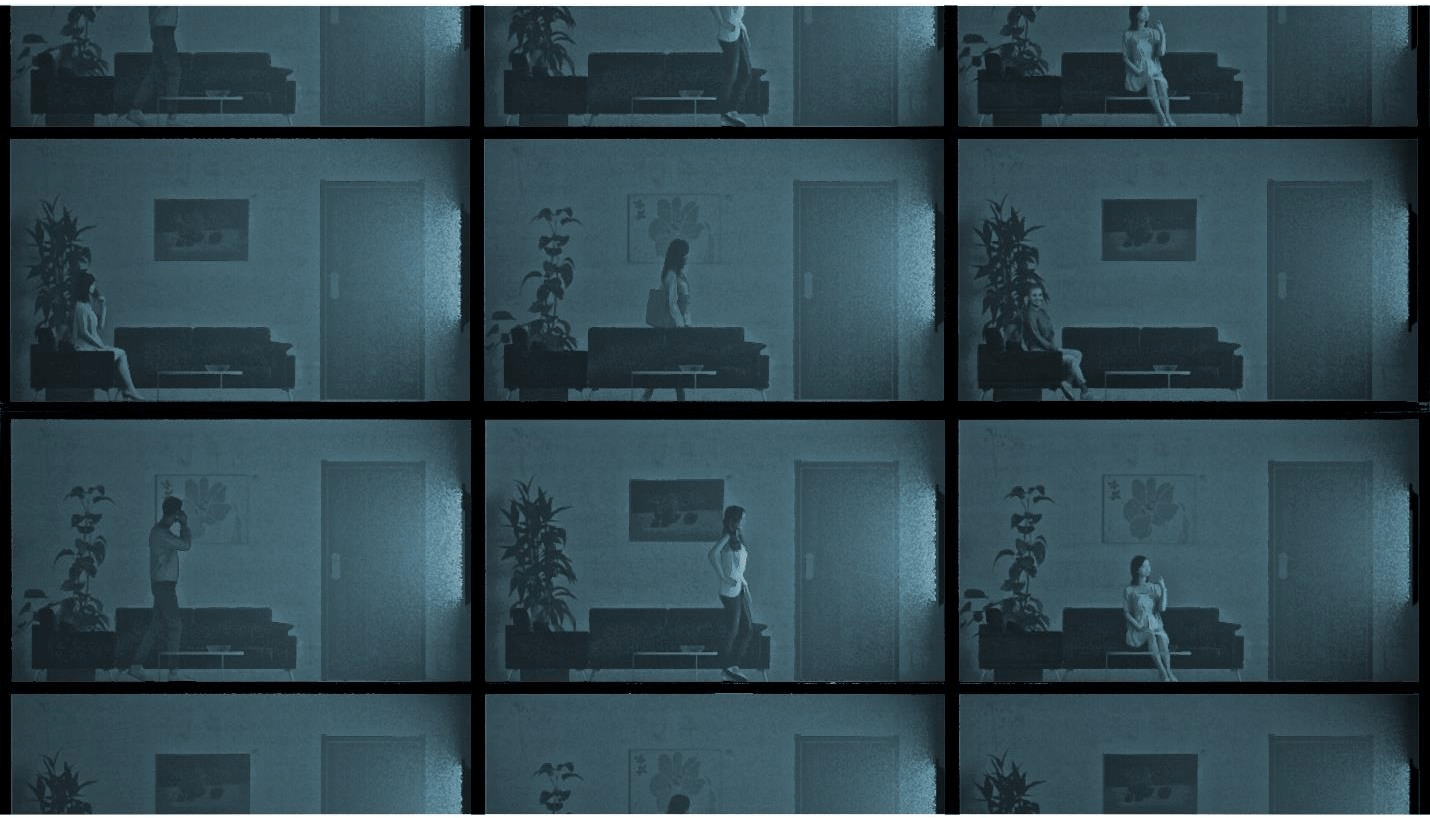

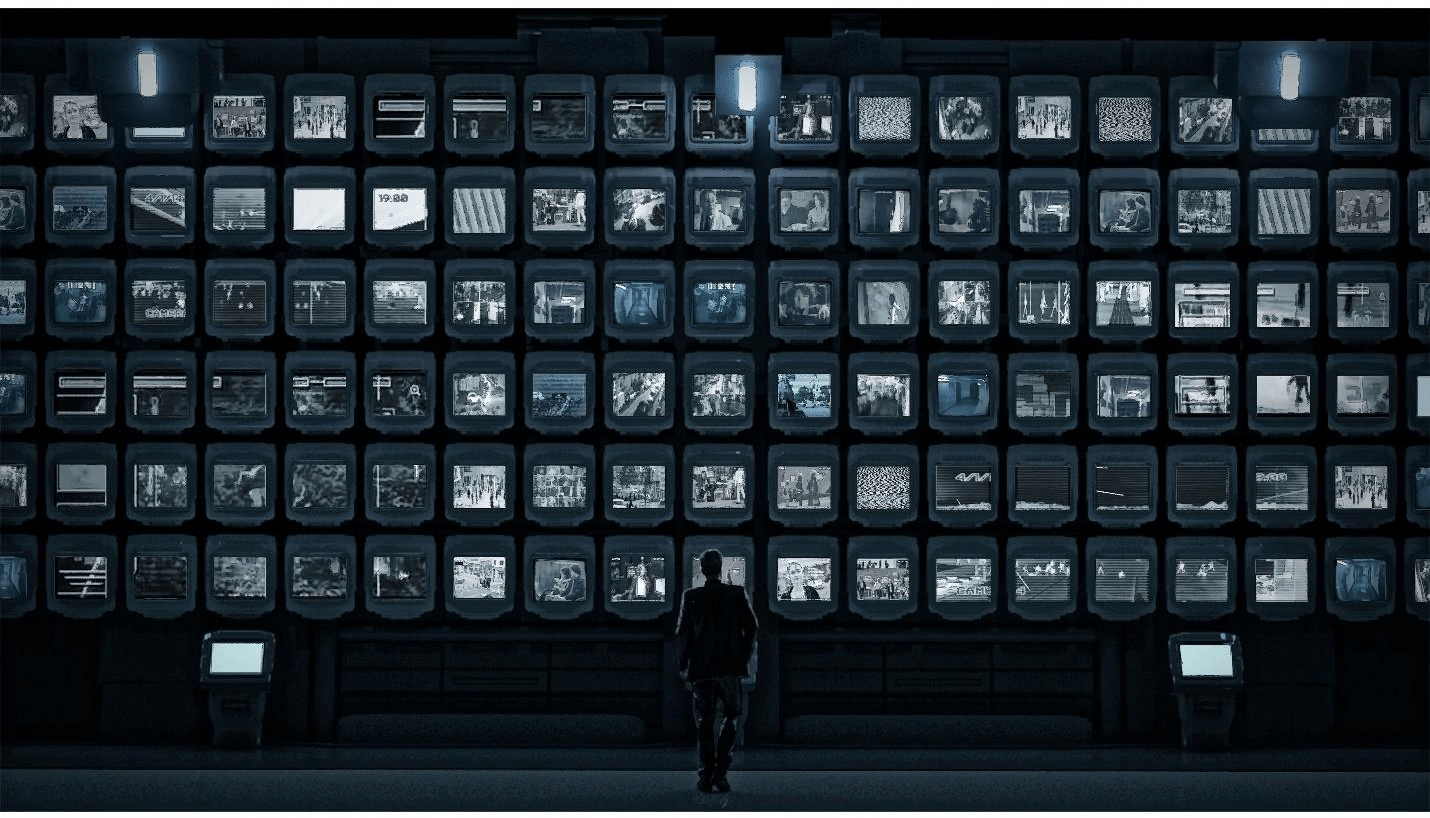

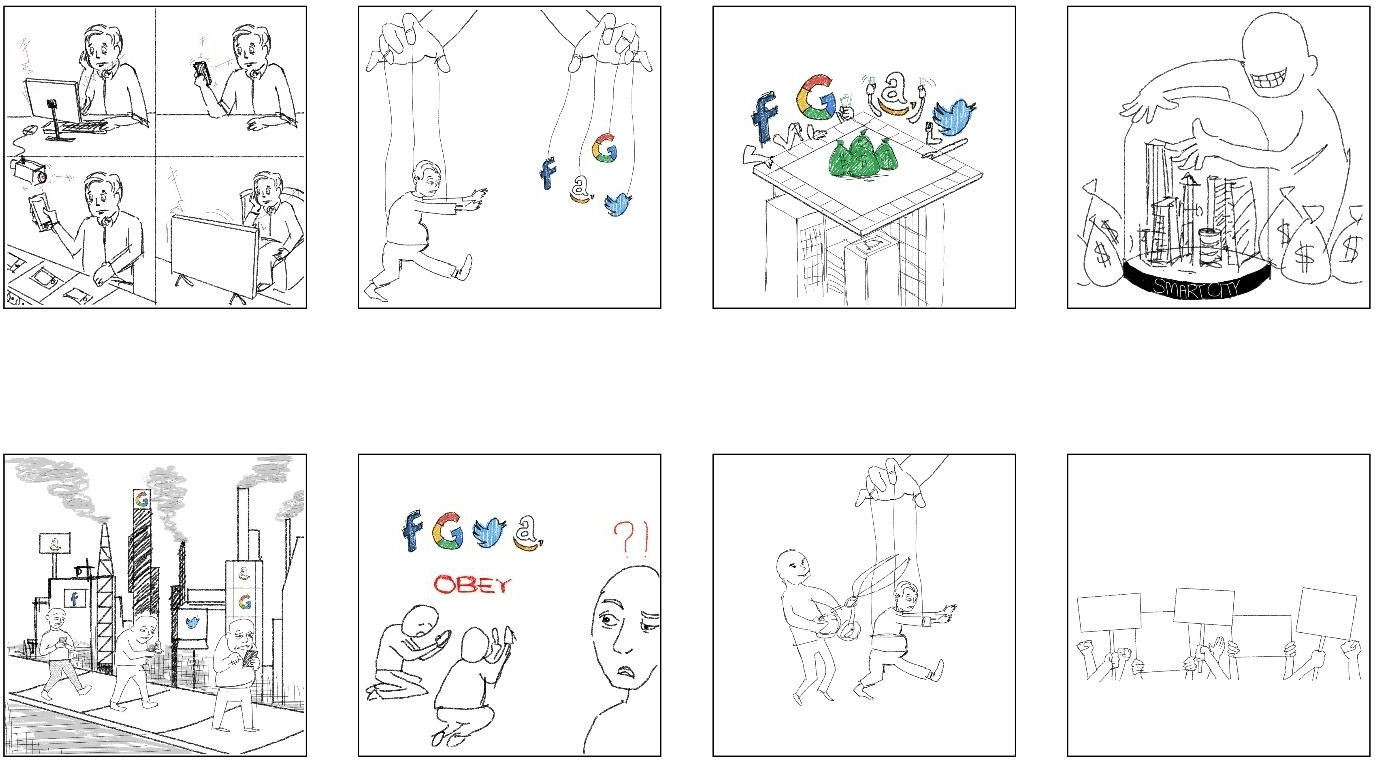

ここで作成した画像は、私が思い描く「スマートシティ」がどのようなものになるかをイメージしたものである。

アパートの断面を切り取ることで、監視されているすべての住戸を示している。たとえ市民がプライベートな空間にいても、常に監視されているため、特定の行動が制限され、恐怖感が生まれる。何百台ものCCTVが設置された部屋とそれを見つめる人物は、比喩的なイメージである。その人物は、すべてをコントロールする力を持っている。

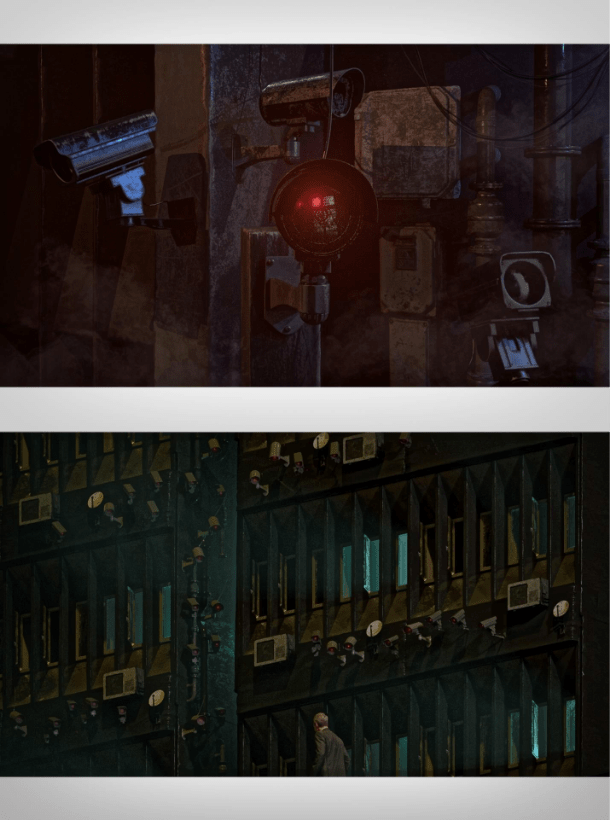

CCTVの映像は、CCTVが作り出す暗い雰囲気を表現している。CCTVはあらゆる角度から監視しており、監視から隠れる場所はどこにもないことを強調している。CCTVが人を見ている通りは、説明的なイメージだ。一般的に、街頭でそれほど多くのCCTVを見かけることはない。複数のCCTVが同時に人を見ているのは、あなたのすべての動きや行動が追跡され、監視されていることを示すためだ。このイメージは、もはや自分だけの空間がない恐ろしい未来を描いており、不愉快で、もしかしたら恐ろしい人生を送る可能性さえ暗示している。

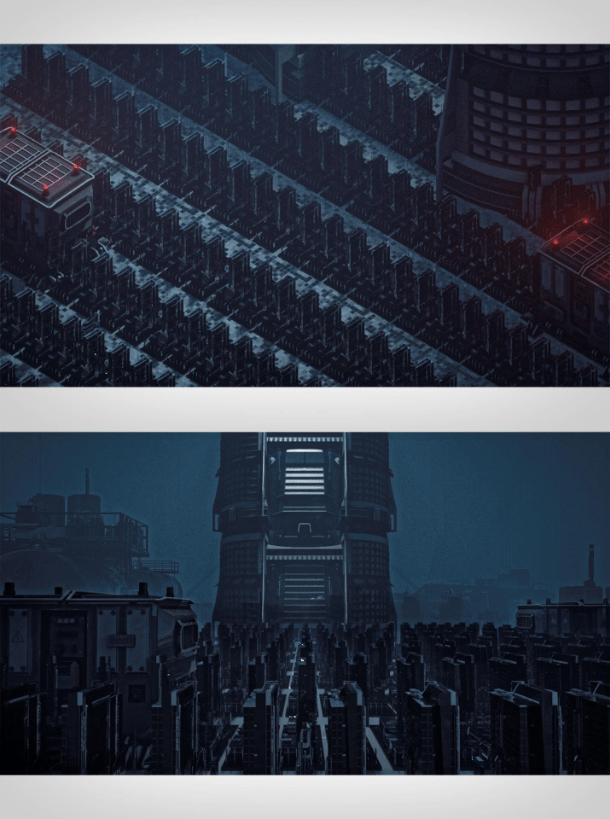

都市のイメージは、規則正しく配置された建物と、その中心に置かれたデータタワーを示している。街の全体的な雰囲気は憂鬱で陰鬱だ。建物のデザインはどれも同じで、等間隔に配置されている。デザインに独自性がなく、活気がないように見えるため、人々は住みたくなくなる。これは、すべての建物のデザインが、人工知能が最良と考える提案だけで作られているからだ。中央の巨大な建物はデータタワーで、企業がユーザーの膨大なデータを保管している。画像はクラウドストレージを極限まで描写している。巨大な建物の背景には、膨大なデータを保存するためだけでなく、市民を操作するのに役立つ潜在的な情報漏洩を阻止するセキュリティの形がある。というのも、市民はデータセンターが自分の個人情報を守ってくれていると思うだろうが、皮肉なことに、そのデータは市民の行動を分析し予測するためのものだからだ。

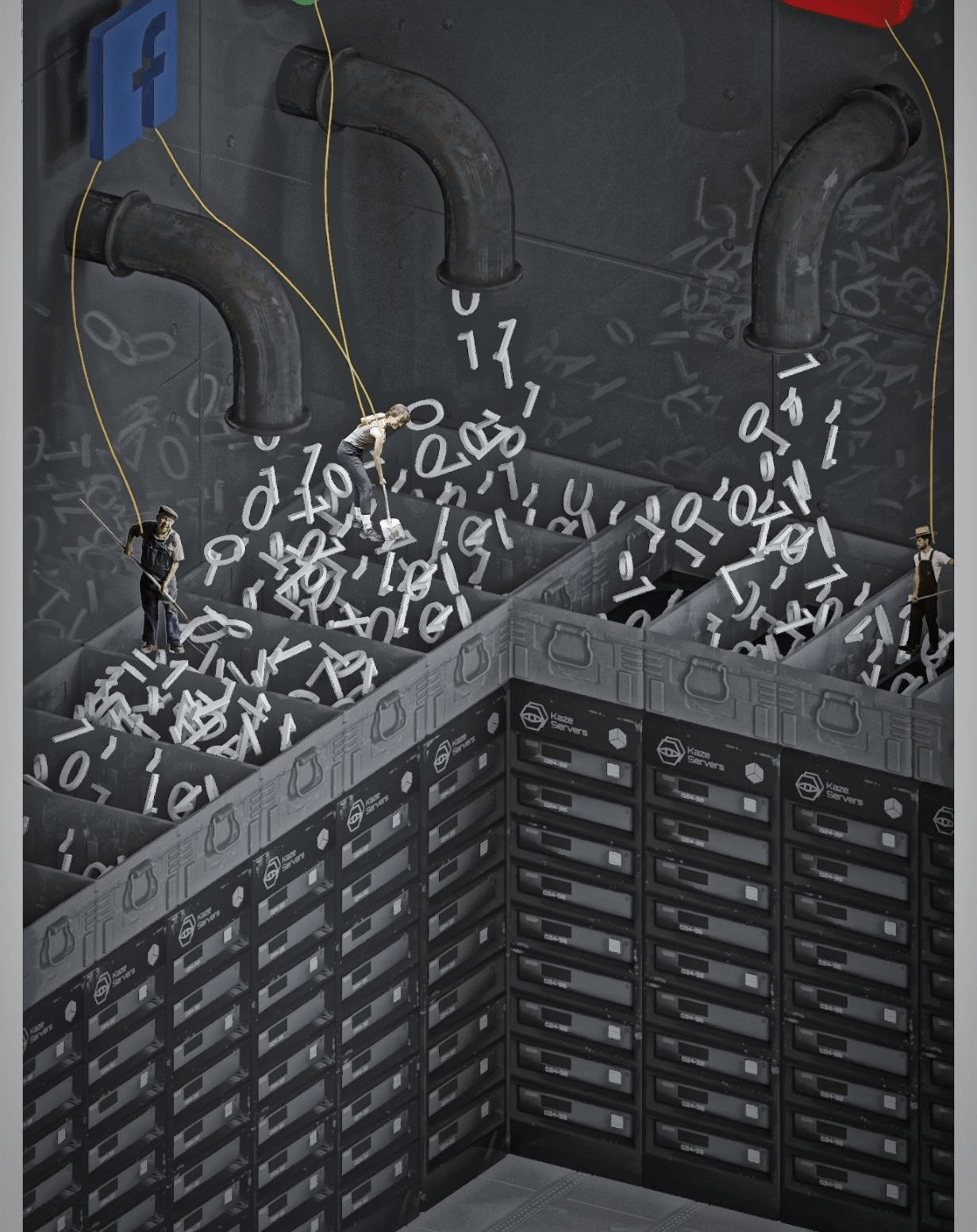

データタワーの内部は、企業がグーグル、フェイスブック、ユーチューブなどのサービスプラットフォームを通じて情報や知識を収集しているクラウドストレージを描いている。これは、収集されたデータがすべて0と1の数字で表示されていることを示すイメージだ。プラットフォームが人々とケーブルでつながっている間に、人々がデータ収集の整理に取り組んでいるのは、企業が人々を操作するためにシステムをどのように悪用しているかを示すためだ。

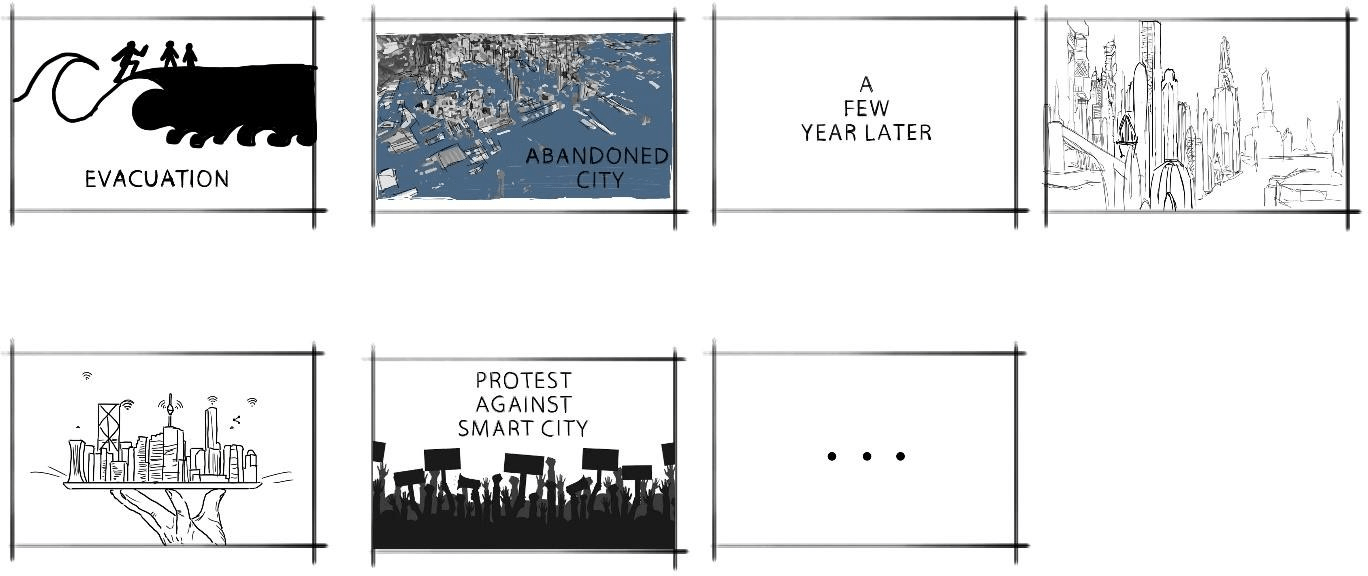

ストーリーボードを通して、さまざまなシナリオをテストし、実験することができる。最初のストーリーボードは、「スマートシティ」に海面上昇の要素を加えるというユニークなシナリオで、建築がどのような影響を受けるかを問うている。2つ目のストーリーボードは、現在の日常生活がテクノロジーによって徐々に侵食されていく様子から始まる。そして、メガ・コーポレーションが開発したキラー・アプリケーションがいかに個人をコントロールしているかを示す。

図13. アパートの一部を切り取ったもの。

図14. CCTVのある監視室。

図15. CCTV。

図16. CCTVが人を監視している通り。

図17. 規則正しく建物が並ぶ街。

図18. 中央にデータタワーがある街。

図19. データタワーの内部。

図20. ストーリーボード1

図21. ストーリーボード2

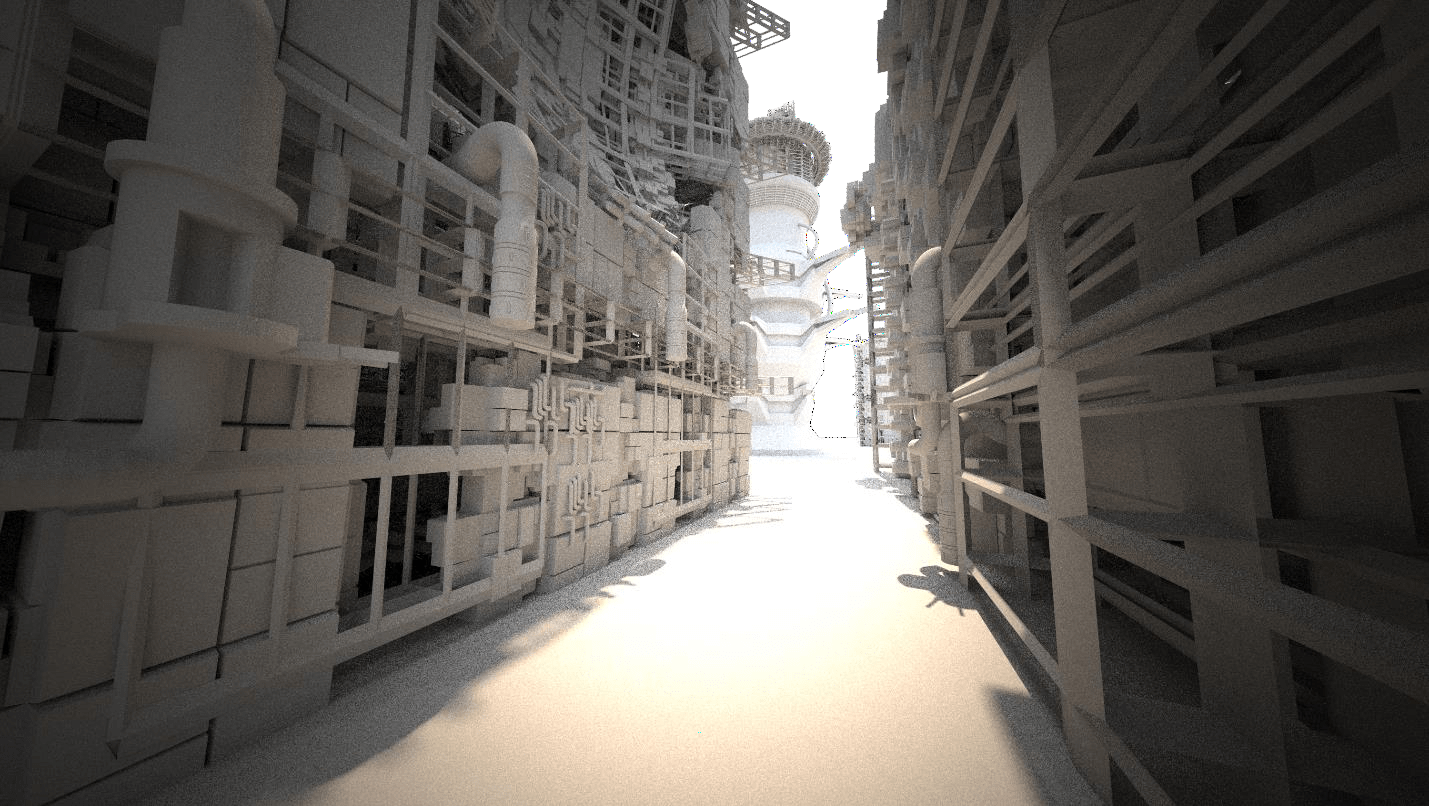

言及されたテーマの建築学。

第4章では、それを説明するレンダリングを掲載する。この特殊な形式の背景にあるのは、架空の素材を刺激として採用することから、物語を自然に展開させるための創作方法として絵コンテを生成することまでである。CGモデルやレンダリングを使うことで、「スマートシティ」というディストピア的な未来を視覚化することができ、見る人をバーチャルな世界に誘うことができた。基本的には、ビッグデータの普及と私たちの日常生活の中で、現代の現実がどのように位置づけられ、私たちがどのような現実に直面しているのかを強調する。そして、「スマートシティ」の極端な未来を見せることで、「スマートシティ」という概念の脆弱性をもっと認識する必要性を思い起こさせる。

より高解像度の画像は:https://drive.google.com/drive/folders/1mn3hDAJrhV9BQit8xIYfSfx_S3y3G-dh?usp=sharing

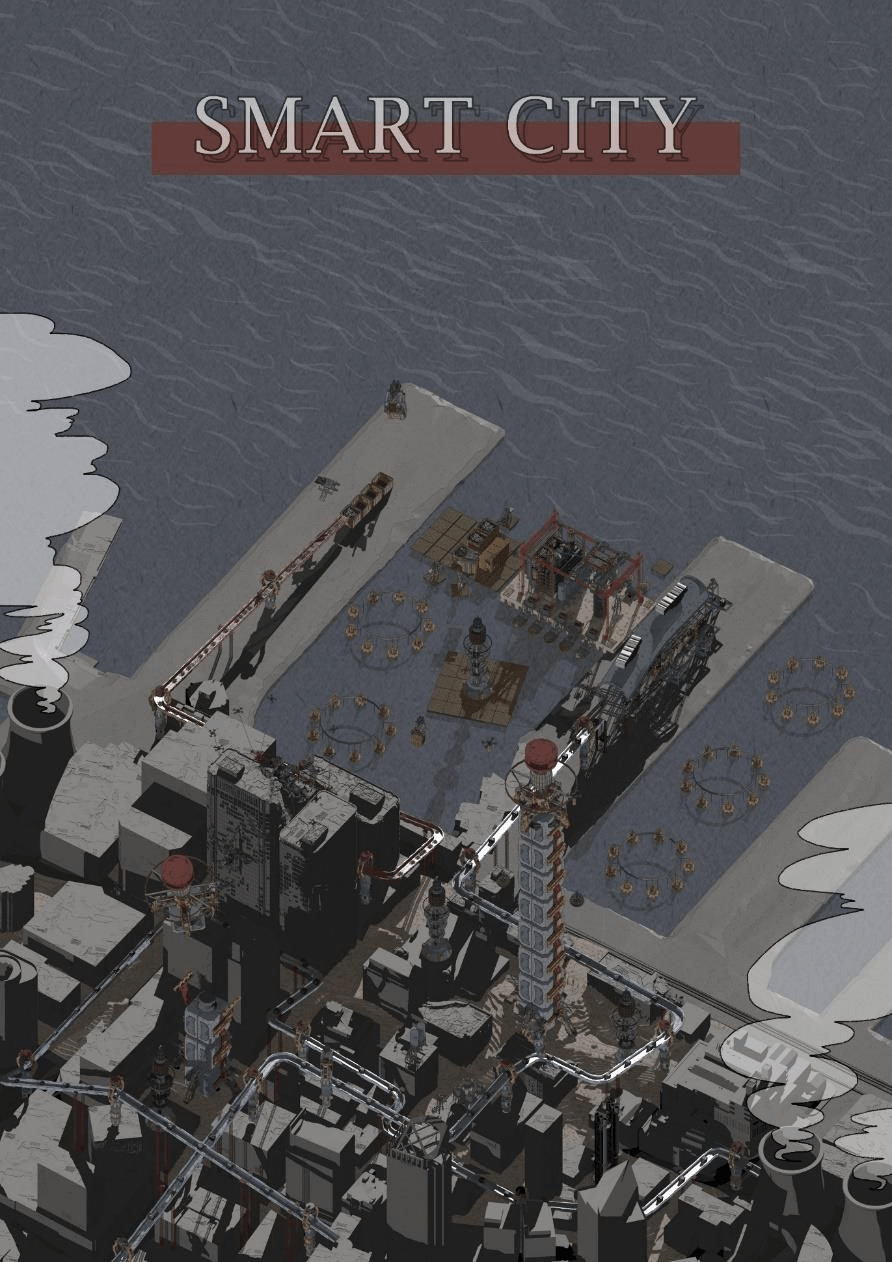

スマートシティ

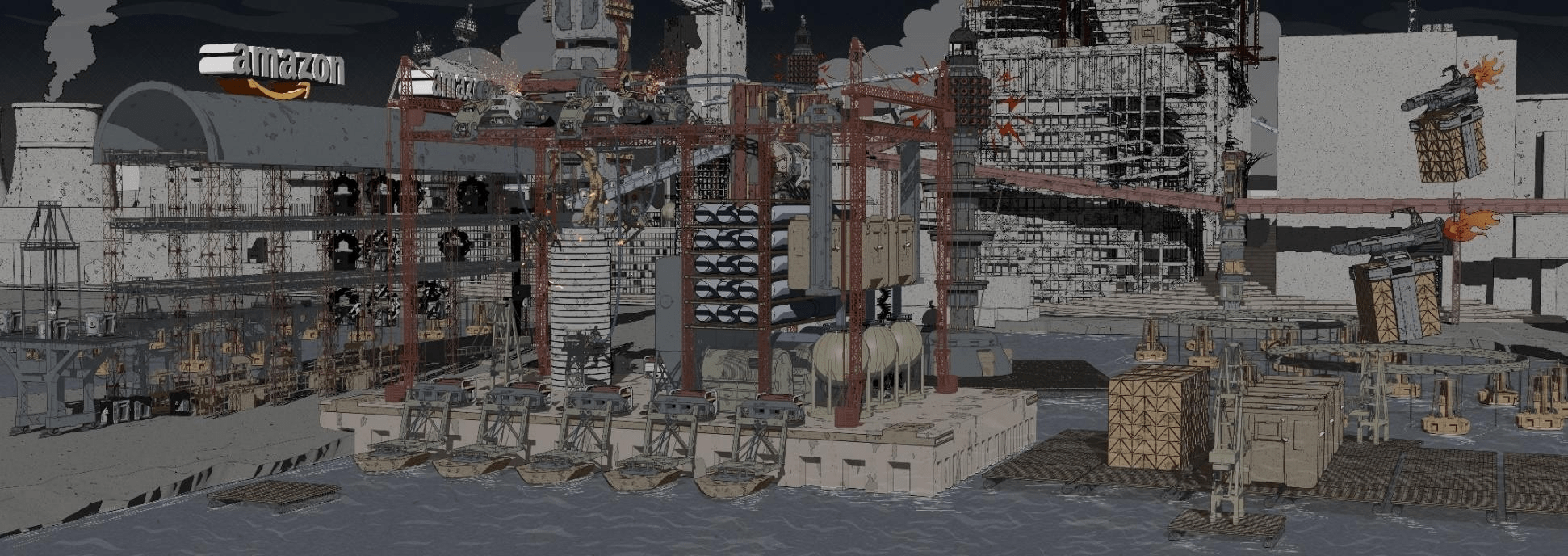

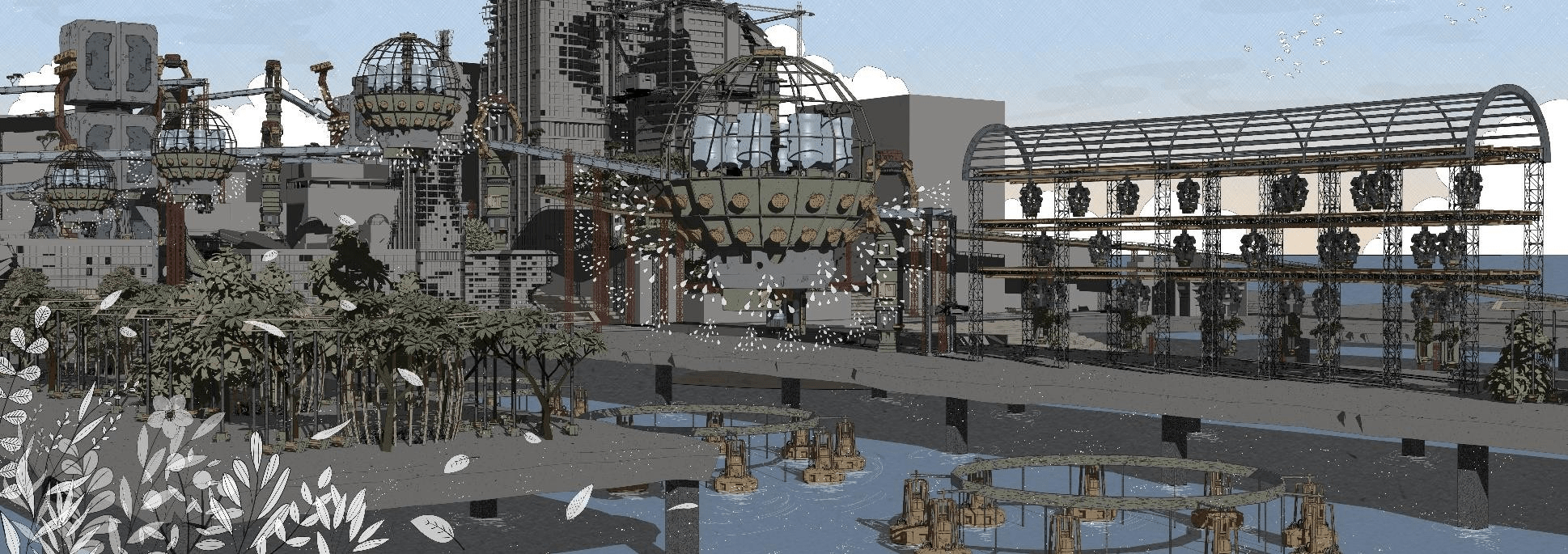

図22. 「スマートシティ」の全体像。

最初の画像は、私が思い描く「スマート・シティ」の全景である。場所はオークランドCBDにあり、適していると思う。この場所を選んだ理由は、オークランドCBDはアメリカや中国といった他の国に比べて、間違いなくハイテクが発達している場所ではないからだ。オークランドCBDに立地させることで、劇的なコントラストを生み出し、テクノロジーの発展と「スマートシティ」がどの国でも起こりうることを訴えることができる。「スマートシティ」の全体的な雰囲気は、ディストピアのように陰鬱で憂鬱であり、建築物はすべて破壊され破損している。彼らが思い描く「スマート・シティ」は、明らかに目に見えるデジタル・テクノロジーが存在し、建築物もすべてユートピアのような派手なものだと言う人もいるかもしれない。しかし、論文の目的は「スマート・シティ」のリスクに対する意識を高めることであり、それを示すにはディストピアの方が効果的であるため、私は自分なりの「スマート・シティ」をディストピアのように描くことにした。

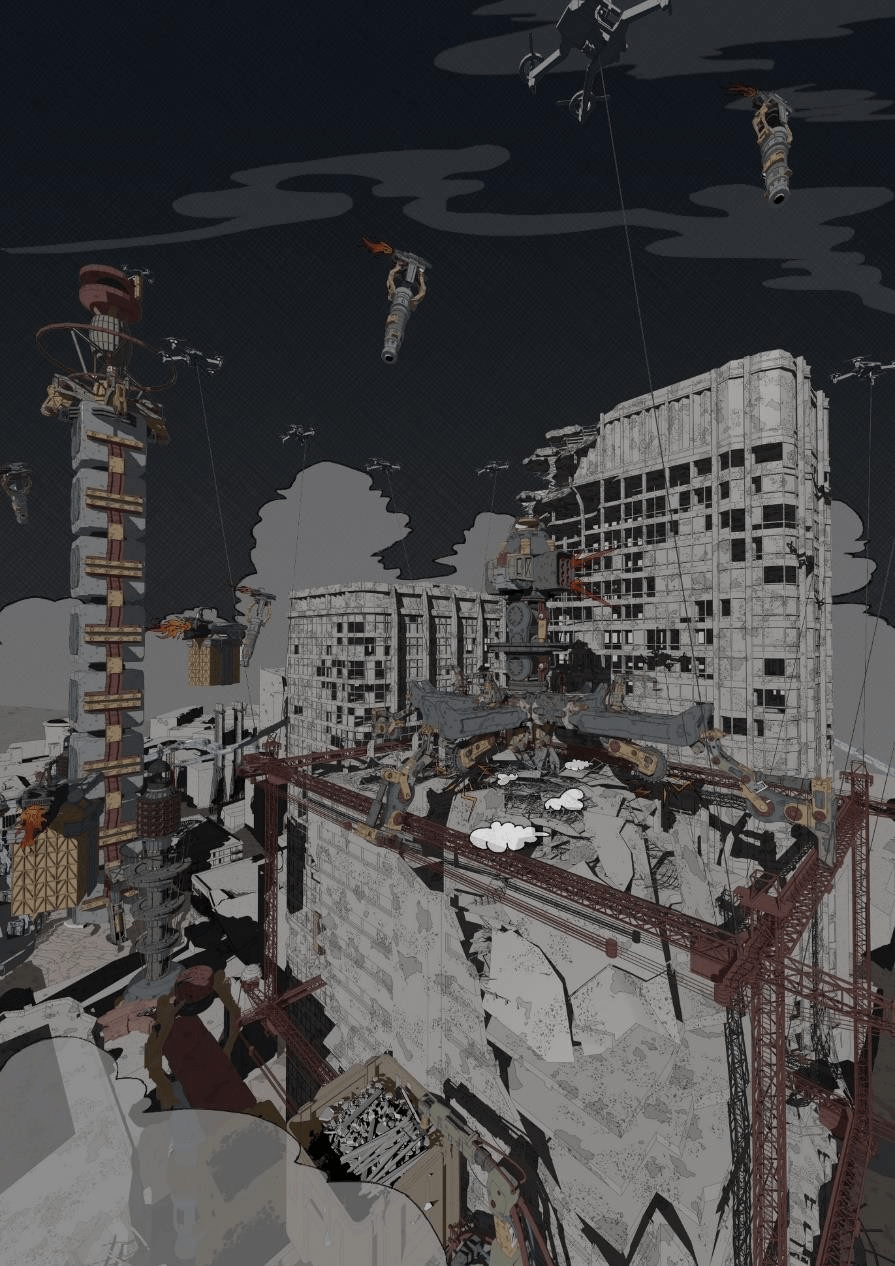

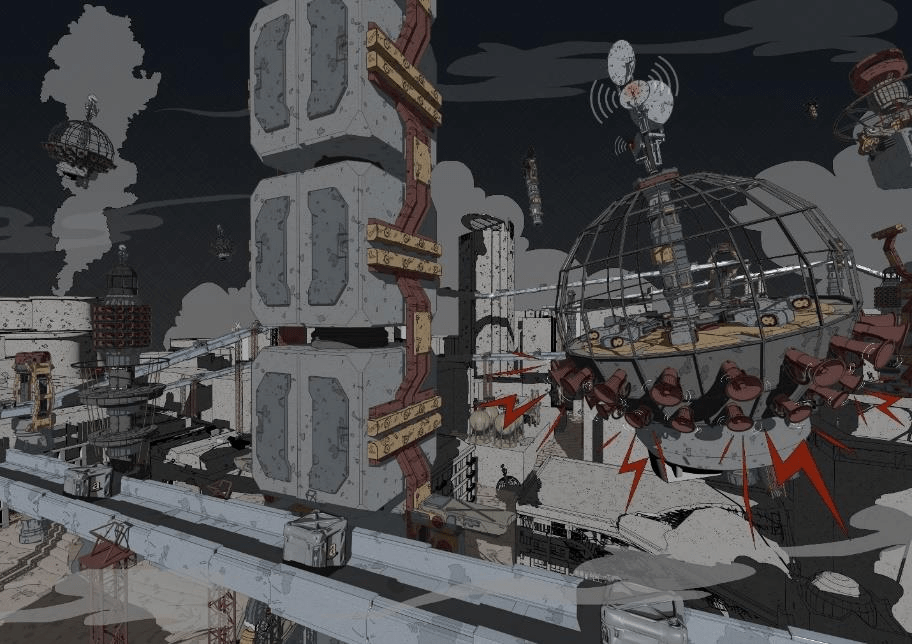

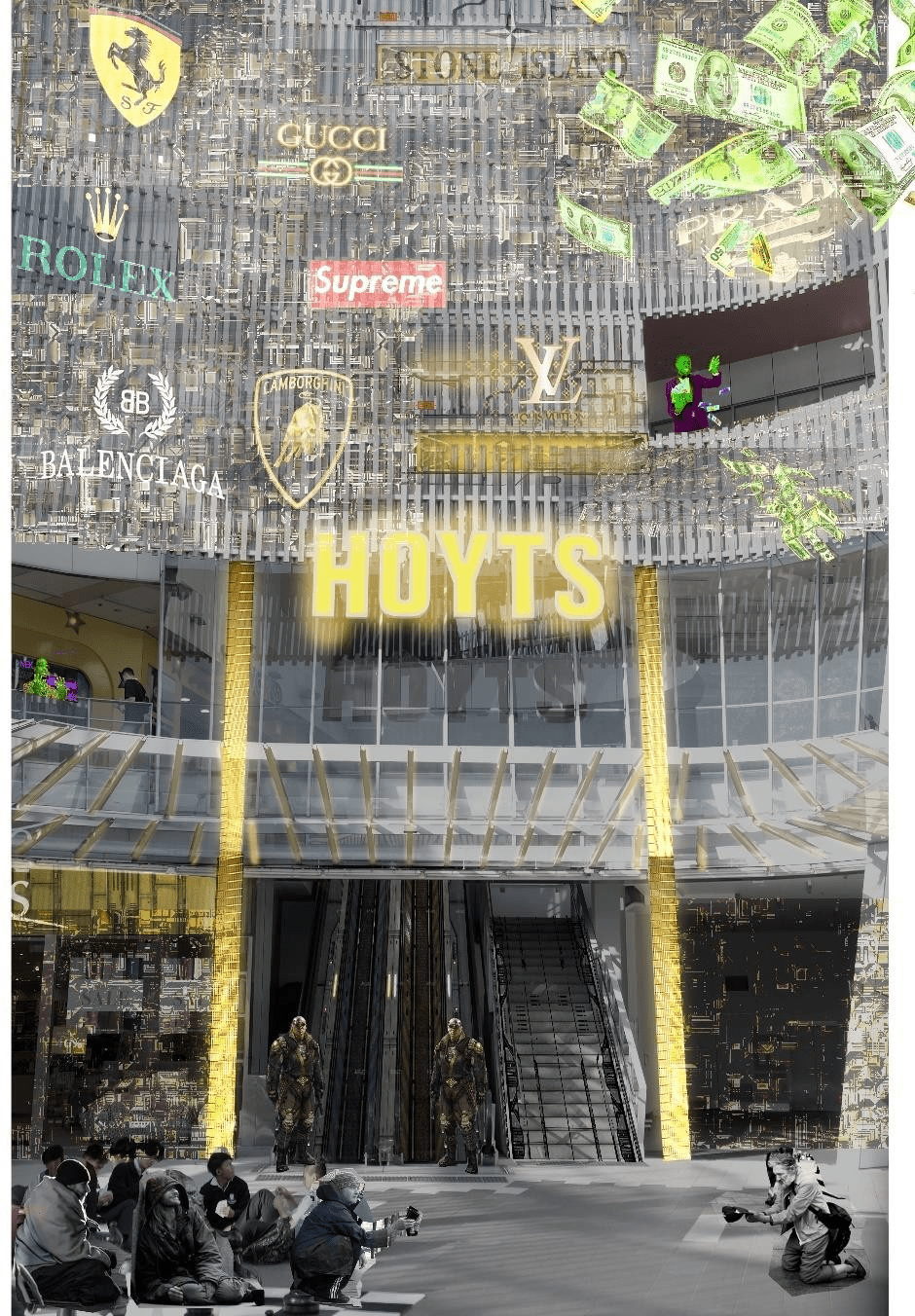

図23. 人食いロボットとデータタワー。

つ目の画像は、主に人食いロボットとデータタワーに焦点を当てている。人食いロボットは、その名の通り、野蛮な目的を持っている。文字通り人を殺すのではなく、その周囲を殺すのだ。建物が老朽化していたり、もはや正常に機能していないと判断されれば、容赦なく取り壊される。これは恐怖感を与えるための介入であり、開かれた社会の崩壊につながる。恐怖は人々を簡単に操り、混乱させることができる感情である78。データタワーはアパートのように見え、データコンテナの上に別のデータコンテナを積み重ねた集合体である。データが蓄積されるにつれて、データコンテナは成長し続け、データタワーも同時に上昇する。データタワーは非常に巨大で頑丈なため、人々を圧倒する力を持っている。

図24. 大音量スピーカーのドローンとベルトコンベア。

3つ目の画像は、大音量スピーカーのドローンとベルトコンベアである。大音量スピーカーのドローンは、ニュースや広告ラジオを流しながら街中を飛び回り、民衆を操作するためのフェイクニュースも流している。ベルトコンベアは街中を走り、3Dプリンターで製造された製品を保管する倉庫とつながっている。ベルトコンベアーの主な目的は、主に製品を配送することだが、同時に一般大衆に幅広い品目に触れてもらうことでもある。これにより、一般市民はネット上だけでなく、実際にアイテムや広告に触れることができる。

第5章 デザイン提案

図25. 3Dプリンターと倉庫

最後の画像は、3Dプリンターと倉庫である。破壊された建物から出た瓦礫や分離された破片は、街中を走るベルトコンベアーで3Dプリンターに運ばれる。都市の戦略は、がれきを素材として、ニーズに合った構造物や製品を作る3Dプリンターだ。破壊された建物から出る瓦礫や廃棄物は、廃棄物処理システムで分別され、ドローンで3Dプリンターに運ばれる。分別された材料はリサイクルされ、3Dプリンターで使用するためにタンクに貯蔵される。このシステムは、3Dプリンターのプラットフォーム側面に設置された波力発電機によって駆動される。3Dプリンターで製造された製品は、3Dプリンター横の倉庫で配送を待つ。

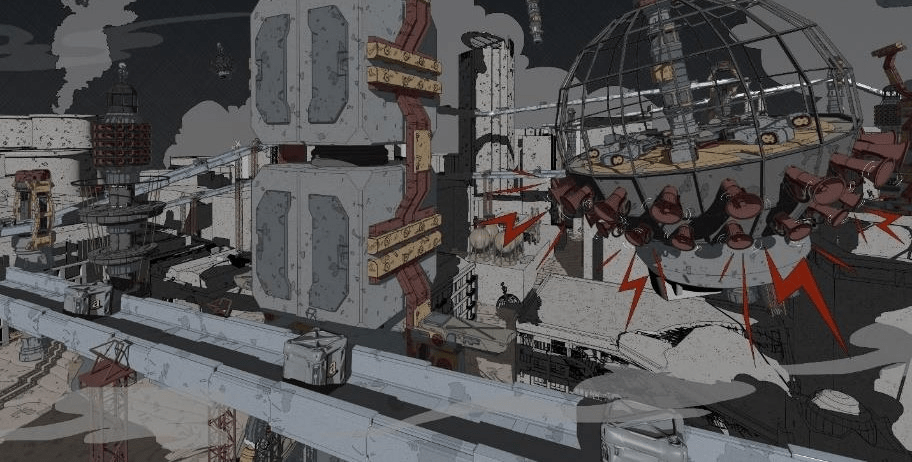

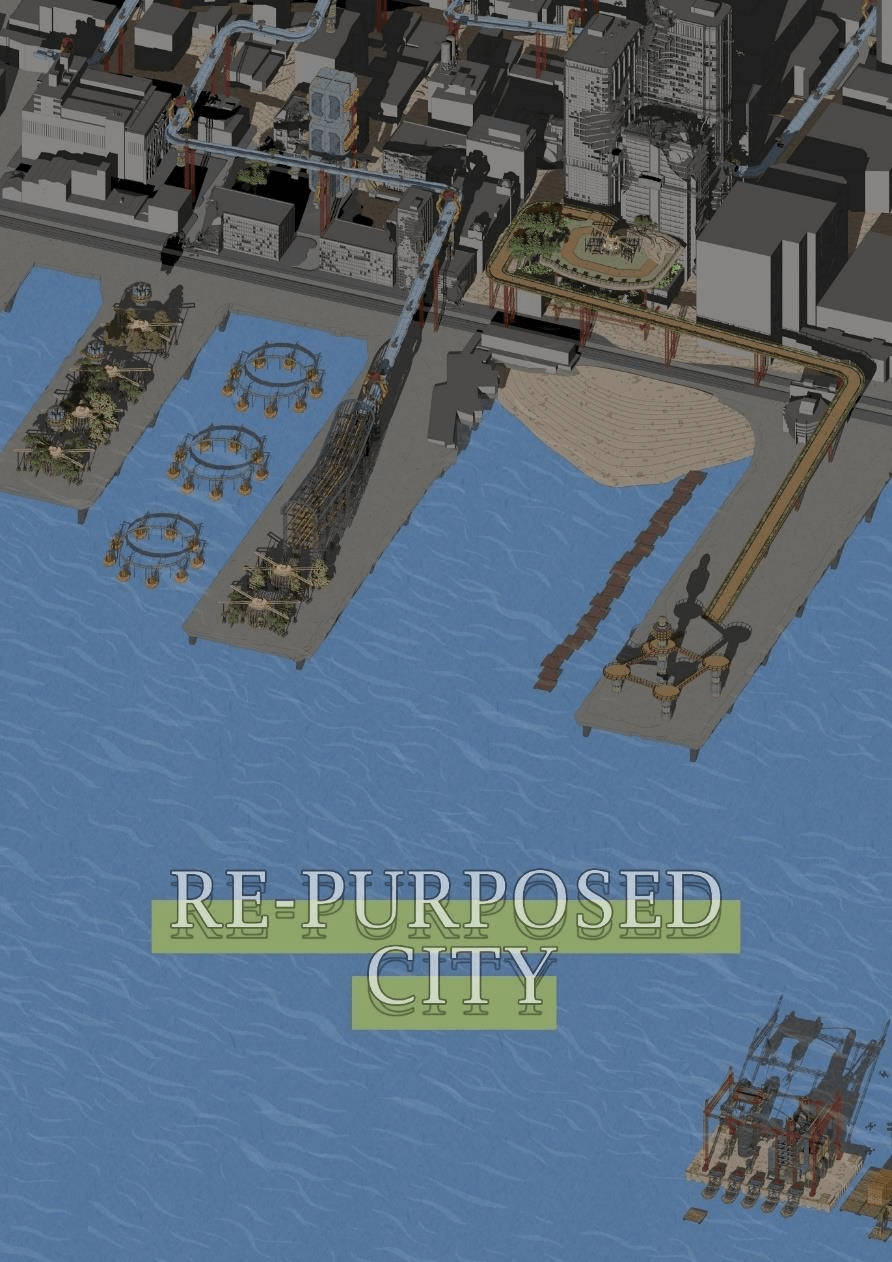

再利用される都市

図26. 再利用都市の全体図。

最初の画像は、再利用された「スマート・シティ」の全体像を示している。この都市の目的は、都市の介入をどのように市民のために再利用できるかという最初の転換点に取り組むことである。その結果、一連の再利用された実験的な介入は、「スマート・シティ」の管理社会が持つ非人間的な側面を批判し、都市を再生することになる。

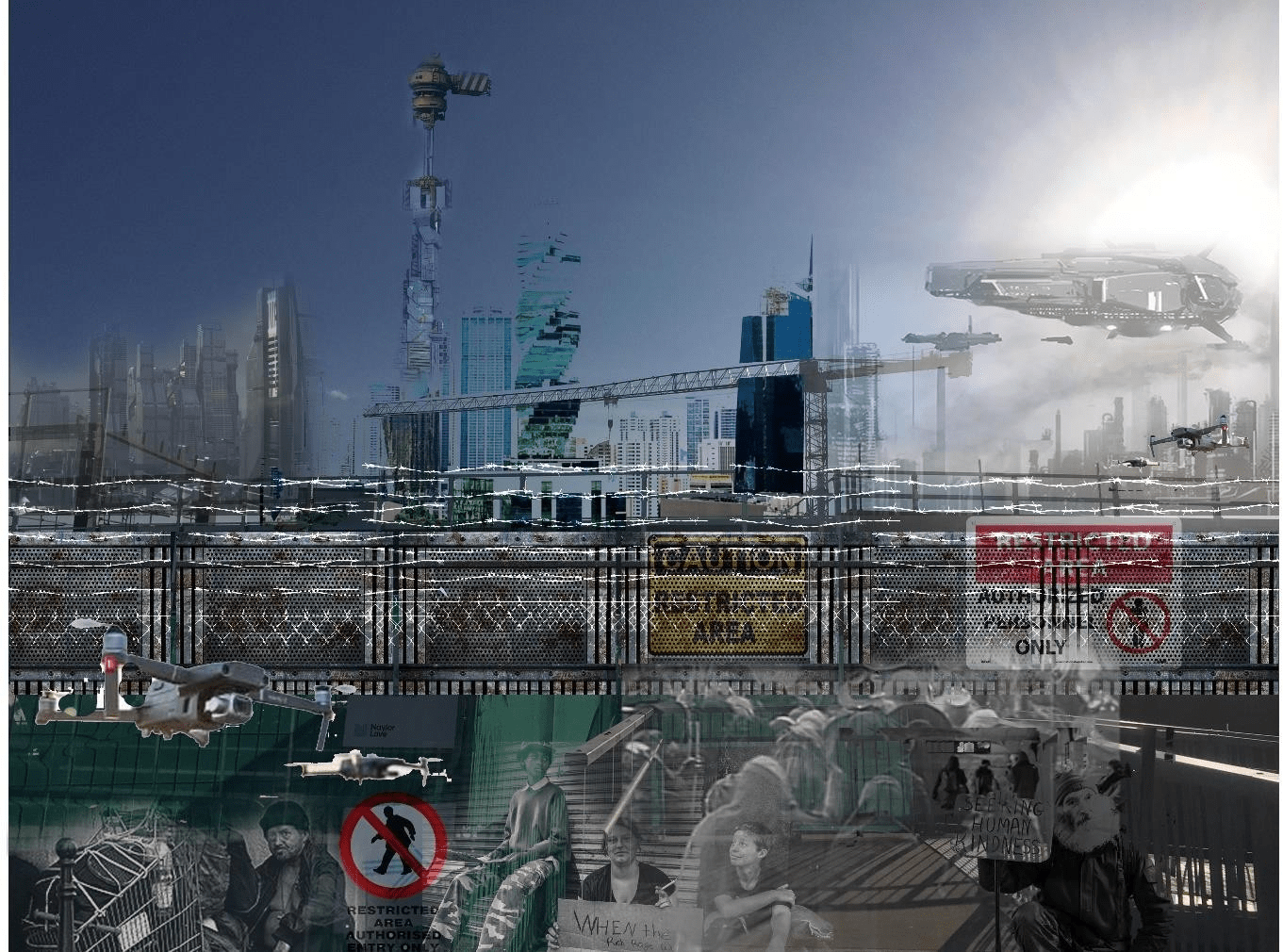

図27. 高架公園とパブリック・アート・センター。

枚目の画像は、一般市民のための高架公園である。この高架公園は、人食いロボットが建物を破壊し、フレームで支えられた3Dプリントの地形に置き換えた場所にある。プリントされた地形は、データタワー、共食いロボット、ドローンの構造物を再利用して作られている。公園はベルトコンベヤーでつながっており、ベルトコンベヤーは両側に植物を植えた高架の通路として再利用されている。公園の中央にはデータタワーの構造物があり、パブリックアートセンターとして再利用されている。ここでは人々が絵を描いたり、好きなことについてメッセージを送ることができる。アートセンターの上部にはスピーカーがあり、一般市民がスピーチをしたり音楽を流したりすることができる。この公園は、他の公共の公園と同じように、たむろしたり、くつろいだりするためのものだが、この場所にはもう一つの目的もある。

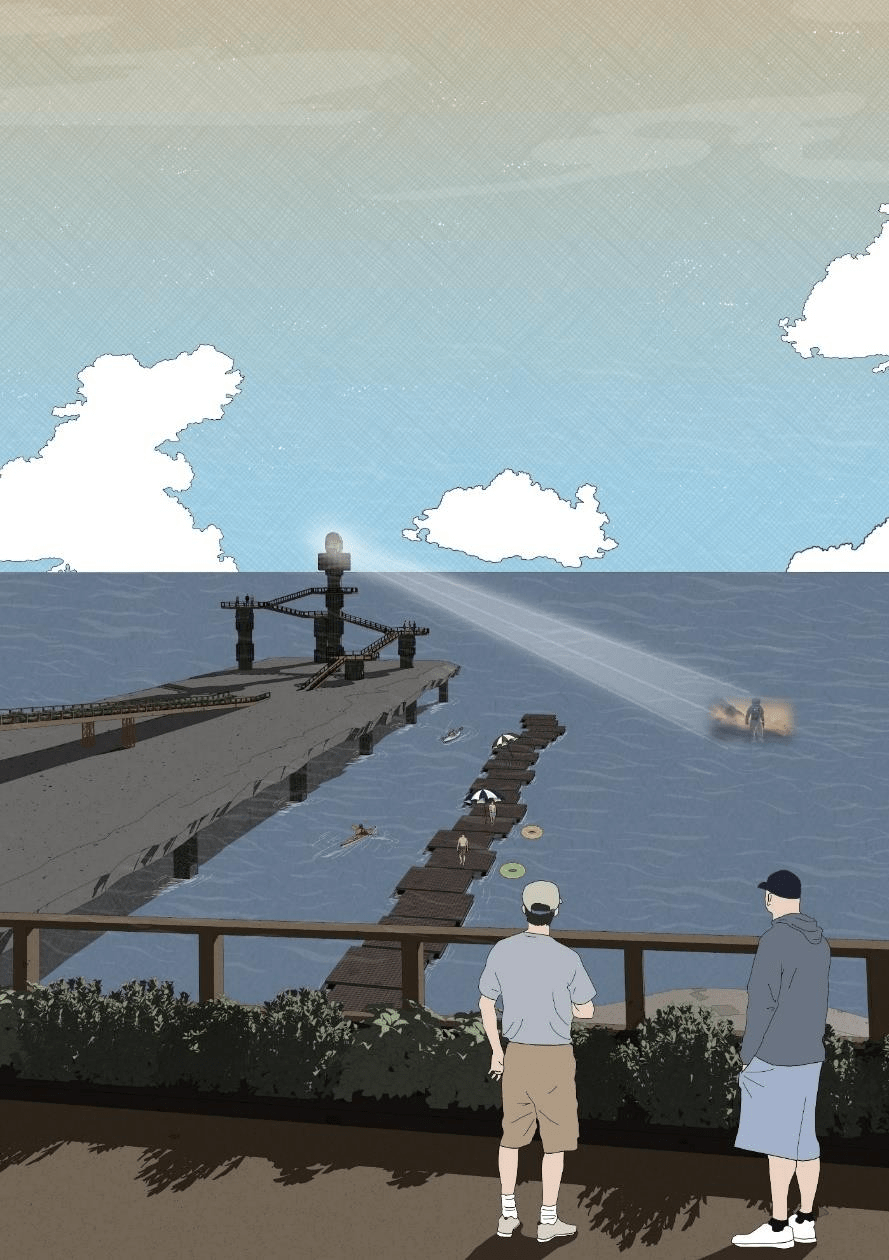

図28. 展望塔とアーバンビーチ

3つ目の画像は、埠頭の一番端に設置された展望塔とアーバンビーチである。3Dプリンターは、港の美しい眺めを遮るため、横にずらしてある。展望台は、遊歩道として利用できるように端に設置されている。展望塔には、角度や高さの異なる複数のプラットフォームがあり、多様な景観を作り出している。タワーの上部には、映画やビデオを上映するためのビーム・プロジェクターが設置されている。また、アーバンビーチの地面には3Dプリンターで作られた地形が使われており、海と相互作用して人々がたむろする場所を提供している。この目的は、埠頭をエンターテイメント施設として機能する、相互につながった場所に変えることである。

図29. 給水ドローンと倉庫。

最後の画像は、主にドローンと倉庫に焦点を当てている。大音量スピーカーのドローンは、樹木や植物を育てるための散水機として再利用されている。陰鬱で憂鬱な街を再生するには、空間を緑で満たし、雰囲気を明るくする必要がある。ドローンが海から塩水を集め、浄水処理をして植物に水を与える。草木が立派に育つと、それらは倉庫に保管され、ベルトコンベアーで必要な場所に届けられる。

反射

建築は、長年にわたって研究・調査されてきた魅力的なテーマであり、この論文のおかげで、アイデアは常に進化し続けている。建築という分野は、学び始めたばかりの学生の目から見ると、まだ十分に解明されていない大きな領域である。しかし、この2年間のコロナウイルスによって、自分だけでなく多くの人の環境や生活が変わったと思う。特に今年は戸締まりを経験し、卒論と仕事の両立はかなり大変だった。卒論のテーマは以前から興味があったものだったので、軌道に乗りやすかった。

ロックダウンの間、朝は仕事、夜は卒論をするため、一日の大半を自室のパソコンの前で過ごした。毎日仕事と卒論を繰り返すのはストレスがたまるので、ゲームが好きな私は暇さえあればゲームをしていた。私見だが、1日10時間以上パソコンの画面の前にいることは、精神的にも肉体的にも健康に影響を与えた。パソコンに向かって自由な時間を過ごしているうちに、ゲームに関するCMや広告に多く接するようになり、この監禁中にVRマシンとXBOXを購入するに至った。

XBOXを購入するきっかけとなったのは、あるキラーアプリケーションだった。マイクロソフトは

「ゲームパス」に加入すれば、毎月100以上のゲームにアクセスできるというものだ。「ゲームパス」を使うにはXBOXが必要なので、「ゲームパス」に乗せられてXBOXを買ってしまった。これはキラー・アプリケーションの完璧な例だが、私も利用された一人だと知ってかなり驚いた。私はこのテーマについて1年間研究してきたが、自分が利用されたとは考えたこともなかった。しかし、このようなことが起きてからというもの、私は自分の論文のテーマについて、そして私たちがいかに情報技術に脆弱であるかについて、さらに説得力を感じた。ズボフ著『監視資本主義の時代』を読んで: The fight for a human future at the new frontier of power (2019)』を読むと、このような経験をしているのは私だけではないようだ。

論文の全体的な目的は、「スマートシティ」のリスクと、この「スマートシティ」という概念がいかに社会を管理社会に導きかねないかについての認識を高めることである。しかし、この論文自体は、「スマートシティ」の極端な未来を探求するのではなく、情報技術が建築的に我々の現状にどのような影響を与えうるかということに、もっと焦点を絞って探求することもできただろう。そうすれば、見る人はより親近感が湧くと思うだろう。にもかかわらず、本論文は、情報技術とビッグデータが都市に対する考え方をどのように変えうるかという別の視点を開いている。人食いロボット、データタワー、拡声器ドローンといった「スマート・シティ」の介入は、「スマート・シティ」がいかに非人道的な側面と管理社会のアイデアを提示しようとしているかを示す明らかな特徴である。

結論

本論文は、ビッグデータなどの情報技術と建築の関係を、その関係における社会的・政治的側面とともに考察した。これは、各章で提示されたいくつかのルートを通じて行われた。本論文の問題点は、対象が膨大であることであり、その結果、政治、哲学、テクノロジー、建築といった学際的な側面を持つことになった。まず、ビッグデータや建築といった本質的なトピックを幅広く理解しようとした。そのために私が選択したのは、社会学やテクノロジー分野の現代的な学術書だけでなく、ミシェル・フーコーの20世紀哲学のような重要な概念も理解し、探求することだった。その結果、この論文は構造などの典型的な建築の特徴に完全に焦点を当てたものではない。

本論文は、ミシェル・フーコーの著作、特に『規律と罰』から始まり、権力と監視の概念を探求・研究し、残りの研究の理論的枠組みを確立した。パノプティコンの監視装置から、建築は権力と統制と結びついており、それは人間の身体を従順な身体へと変容させるために作用していることを推測することができる。

続いて第2章では、建築がどのようにテクノロジーを取り入れ、新しいタイプのメトロポリス「スマートシティ」を形成しているのかを探った。タウンゼントは、「スマートシティ」が繁栄するためには、すべての住民の視点に対応しなければならないと主張する。しかし、テクノロジーを開発し、社会に導入するのは、ほんの一握りの巨大企業だけである。ズボフによれば、巨大企業はこれを逆手に取り、ビッグデータの活用を通じて、私たちの行動をコントロールできるようになっている。これは、ジル・ドゥルーズが導入した概念である、いわゆるコントロール社会へと社会を導く可能性がある。本章では、「スマートシティ」が建築の文脈の中で、どのように社会をコントロールするように変容しうるかを示した。

第3章では、私たちにとって自由と人権がいかに重要であるかを理解するために、自治と権利の定義について学んだ。私たちの権利と自由を守る方法のひとつが抗議活動である。そして、抗議がどのように達成されるかを明らかにした。特に、前例研究によって、抗議が建築的にどのように行われるかに焦点を当てた。これらのケーススタディは、一時的なものから恒久的なものまで、様々な方法で建築的に抗議活動を行うことができることを示した。建築的抗議の側面は、「スマートシティ」の再利用のプロセスに役立った。

第4章は、最終的な設計案を作る上で最も効果的だった。ペーパーレス建築家の仕事を探求することで、彼らがユニークなデザインを開発するために、シナリオを使ってどのようにファンタジー・プロジェクトを作り上げたかを理解することができた。次に、テクノロジーと監視をテーマにした2つのディストピア小説から、権力と支配の概念を考察した。この章は、研究コンテクストの中でビジュアライゼーションとストーリーボードを作成するのに役立ち、言及したテーマの建築学を構築するのに役立った。

最後の章では、論文の成果を述べる。1つはディストピア、もう1つは再利用である。このように2つのシナリオを提示することで、対比を用いた。これは、劇的な違いが見る者に大きなインパクトを与えると考えるからである。

最後に、本論文は「スマートシティ」の脆弱性というアイデアをより意識することの重要性を強調している。現状を観察することで、今後テクノロジーがどのように進化していくかを追うことができるかもしれない。本論文で取り上げたテクノロジーは、私たちが環境やモノとどのように接するかを根本的に変えるものではなく、私たちが慣れ親しんでいるものを覆すものである。テクノロジーは絶えず進歩し、将来どうなるかはわからないが、これらのテクノロジーは私たちの行動だけでなく、私たちの信念にも影響を与えるだろう。

付録

付録A:未開発または未使用のコンセプトのアウトテイク

付録B:初期のサイト分析

付録C:レンダリングプロセス

図リスト

- 図1 タワーを建設するためにボルトで固定されたベニヤ板の箱。オンライン画像。2022年1月29日アクセス。https://www.dezeen.com/2019/10/17/extinction-rebellion-protestarchitecture 24

- 図2 ステージを作るためにボルトで固定されたベニヤ板の箱。オンライン画像。2022年1月29日アクセス。https://www.dezeen.com/2019/10/17/extinction-rebellion-protest-architecture

- 図3 レンガのアーチは車を止めるバットレスを形成している。オンライン画像。2022年1月29日アクセス。https://www.dezeen.com/2021/03/04/brick-arches-design-museum-hong-kongprotests 25

- 図4 その場しのぎの道路封鎖は香港の民主化デモの際に使用された。オンライン画像。2022年1月29日アクセス。https://www.dezeen.com/2021/03/04/brick-archesdesign-museum-hong-kong-protests 25

- 図5 ソフトで印象派的なイメージのものと、よりシャープなイメージのコントラストを持つものである。写真:ステイシー・アーヴィン。オンライン画像。2022年1月29日アクセス。https://landscapearchitecturemagazine.org/2017/07/31/walter-hoods-extraordinarywitness 26

- 図6 ラフなテクスチャーのイメージは、抗議に参加した人々が行進し、サインを振っている。写真:Stacey Irvin。オンライン画像。2022年1月29日アクセス。https://landscapearchitecturemagazine.org/2017/07/31/walter-hoods-extraordinarywitness 26

- 図7 積極的な細菌培養が施されたガラス球。オンライン画像。https://www.archdaily.com/12212/im-lost-in-paris-rsien。

- 図8 細菌のガラス球がある建物のファサード。オンライン画像。2022年1月29日アクセス。https://www.archdaily.com/12212/im-lost-in-paris-rsien 29

- 図9 プロジェクト「Water Flux」の外観。オンライン画像。https://www.archdaily.com/10157/waterflux-rsien 30

- 図10. 雪が積もったプロジェクトの外観。オンライン画像。2022年1月29日アクセス。https://www.archdaily.com/10157/waterflux-rsien 30

- 図11 典型的な住宅街で、ところどころ大きな被害を受けたが、住民のための新しいタイプのスペースが再建された

ここでの原則は、復興が、建築的なものだけでなく、必要とされる社会的な変化へと人々の破壊の経験を統合することである。オンライン画像。2022年1月29日アクセス。https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/12/15/war-and-architecture-threeprinciples/ 32

- 図12. クエイク・シティ、サンフランシスコより: Inhabiting the Quake, 1995』より。オンライン画像。https://www.sfmoma.org/artwork/96.88/ 33

- 図13. アパートの断面。すべて筆者制作。37

- 図14. CCTVのある監視室。すべて著者が制作した。37

- 図15:監視カメラ。CCTV。すべて著者が作成した。38

- 図16. CCTVが人を監視している通り。すべて筆者が制作した。38

- 図17. 規則正しい間隔で建物が並ぶ街。すべて筆者制作。39

- 図18. 中央にデータタワーがある都市。すべて筆者が作成した。39

- 図19. データタワーの内部。すべて筆者制作。40

- 図20. ストーリーボード1。すべて著者が作成した。41

- 図21. ストーリーボード2。すべて著者が制作した。42

- 図22. スマートシティ」の全体像。すべて筆者制作。45

- 図23. 人食いロボットとデータタワー。すべて筆者制作。46

- 図24. 大音量スピーカードローンとベルトコンベア。すべて著者が制作した。47

- 図25:3Dプリンターと倉庫。3Dプリンターと倉庫。すべて著者が制作した。48

- 図26. 再利用された都市の全景。すべて著者が制作した。50

- 図27. 高架公園とパブリック・アート・センター。すべて筆者制作。51

- 図28. 展望塔とアーバンビーチ。すべて筆者制作。52

- 図29 散水ドローンと倉庫

すべて筆者制作。53