academic.oup.com/af/article/5/2/25/4638723

Simone Belluco, *† Carmen Losasso, * Michela Maggioletti, ‡ Cristiana Alonzi, ‡ Antonia Ricci*, and Maurizio G. Paoletti§.

Edible insects: a food security solution or a food safety concern?

* Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD), Italy, Risk Analysis Division, Food Safety Department, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD), Italy

Department of Animal Medicine, Production and Health, University of Padova, Viale dell’Università 16, 35020 Legnaro (PD) Italy † Department of Animal Medicine, Production and Health, University of Padova, Viale dell’Università 16, 35020 Legnaro (PD) Italy

‡ UCSC-Allergy Unit, Complesso Integrato Columbus, Via G. Moscati 31, 00168 Rome, Italy

§ Biology Department, via Bassi 58 b, Padova University 35100 Padova, Italy

意味合い

- 食用に供される昆虫種は、昆虫食の習慣がある国で得られた伝統的な知識を考慮して選択、管理、調理される必要がある。

- 既存の証拠によれば、管理された条件下で飼育された食用昆虫は、従来の動物性食品と比較して追加のハザードをもたらさないことが予想される。

- 食品安全研究と規制問題は、種の特徴、昆虫の起源、農場管理、および環境⾊を考慮に⼊れて、昆虫のフードチェーンに取り組むことで実施されるべきである。

はじめに

昆虫消費は世界中で実践されており、最近では食糧不足や飢饉に対処するための潜在的な解決策としても提案されている。現実的かどうかは別として、栄養不良が大きな問題となっている国々では、昆虫消費は人間の栄養所要量に重要な貢献をする可能性がある。

一方では、昆虫は人類の歴史を通じて、世界の人口のかなりの部分が伝統的に食してきた。一方、欧米諸国では昆虫は害虫とみなされ、食品に混入することは好まれず、汚染源となる可能性があるとして避けられている。しかし、科学的な興味、研究、開発を保証するためには、欧米の考え方が重要である。

昆虫は、その高いタンパク質価により、人間の栄養要求量の一部を適切に満たしている。実際、必須アミノ酸スコア(理想的なタンパク質における必須アミノ酸の必要量をパーセンテージで表したもの)は46〜96%であるが(Ramos-Elorduyら、1997)、大半の昆虫はトリプトファンまたはリジンの量が限られている(Ramos- Elorduyら、1997;Bukkens 2005)。さらに、昆虫のタンパク質は消化率が高い。(77 から 98%) (Ramos-Elorduy et al., 1997)が、キチン外骨格を持つ消化率の低い昆虫では例外もある。

昆虫は脂肪含有量に大きな差があり、したがってエネルギーにも差がある。昆虫食と昆虫種によって、脂肪含量は 7 から 77 g/100 g 乾燥重量、カロリー値は 293 から 762 kcal/100 g 乾燥重量となる(Ramos-Elorduy et al.、1997)。また、PUFA/SFA 比率が高い場合がある。トーストしたさなぎ(Bombyx mori)の比率は約 0.99 で、健康な食生活のための推奨値は 0.45 である(Pereira et al. 2003)。

キーワード

アレルギー、昆虫食、食料安全保障、新規食品

昆虫にはビタミン(B1, B2, B3)(Oliveiraら, 1976; Kodondiら, 1987)やミネラル(鉄、亜鉛)(Malaisse and Parent, 1980)も高濃度に含まれている。このことは、特に発展途上国における女性や子供の食生活にとって、特に興味深いことである。

一般に受け入れられている食品の定義は滋養と関連しているが、法制上の観点からは、栄養価の評価だけでは品目を食品として分類することを正当化するには不十分である。一方、食品の安全性は、食用に適するかどうかの判断材料として中心的な役割を担っており、食用昆虫を欧米の食卓に取り入れるための基本ステップと考えられている。食品安全ハザードは、食品生産者、食品安全当局、そして消費者にとって日々の課題となっている。食品由来のハザードは徹底的に研究されており、関係者は長年にわたり、伝統的な食品によく見られる微生物や化学汚染物質に対処してきた。さらに、立法者や食品安全当局は、食品とそれに関連するハザードに関する膨大な知識を活用し、日常の管理活動を通じて高いレベルの消費者保護を実現している。このような状況において、食品としての昆虫は十分に研究されているとは言えない。

この分野の研究は少ないが、栄養価、生産の持続可能性、経済性、異なる民族による昆虫消費に関する記述に重点を置いており、その量は増えている。しかし、昆虫食の食品安全性に焦点を当てた研究は非常に少ない。さらに、昆虫は哺乳類や鳥類とは系統的にかけ離れたグループに属し、類似の食用動物としては甲殻類を含む一部の水生種しか含まれないため、ほとんどの西洋食品との比較から逃れられる可能性がある。昆虫の冷血性、行動、生息地、体組成は、欧米で伝統的に食されている食用動物との比較において、微生物学的、化学的、アレルギー学的、寄生虫学的リスクの面で大きな違いをもたらすと予想される。

本稿の目的は、既刊の論文(Belluco et al., 2013)に基づき、最近の文献を更新して、昆虫の摂取に関連する既知のハザードについて概観し、データのギャップとさらなる研究の必要性を明らかにすることである。

食用昆虫の食中毒ハザードの概要

アレルギー

食物アレルギーは、特定の食物への曝露後に再現性よく起こる特異的な免疫反応に起因する健康への悪影響と定義される。食物アレルギーの臨床像は多岐にわたり、蕁麻疹のような軽い症状から、アナフィラキシー(「急速に発症し、死に至ることもある重篤なアレルギー反応」)を含む重篤な反応まで、様々なものがある。

当然ながら、地理的な食習慣の違いにより、食物アレルギーのリスクは異なる。サハラ以南のアフリカでは、シロアリとともに毛虫もよく食べられる昆虫で、毎日の食事で重要なタンパク質を摂取することができる。中でもモパネキャタピラ(Imbrasia belina)は、保存性を高めるために収穫後に天日干しされるのが一般的である。食べてアナフィラキシーショックを起こしたケースは、ほんの数例しか報告されていない。Okezie and others (2010) は、モパネ芋虫摂取後にアナフィラキシーショックを2回起こした36歳女性のケースを報告している(患者は以前このモパネ芋虫を食べても反応がなかったそうだ)。この症例では、皮膚プリックテストは実施されていない。最近、Kung and others (2011) は、以前この芋虫を食べて軽い反応を示したアトピーの青年が、アナフィラキシーショックを起こした事例を紹介した。彼らは皮膚プリックテストとウェスタンブロットの両方を実施し、陽性となった。

中国で最もよく食べられている昆虫はカイコのサナギで、油で揚げたり、水煮にしたり、粉末にして食べたりすることができる。中国では毎年、カイコのサナギを食べた後に1,000 人以上の患者がアナフィラキシー反応を起こし、そのうち 50 人が緊急入院を必要とする重度の反応を示すと推定されている。(Ji et al., 2008)。カイコサナギの摂取によって重篤なアナフィラキシー反応を起こした。14 例が報告されている。13 例が中国人患者で、1 例は中国を訪れたフランス人男性が初めて油で揚げたカイコのさなぎを食べたケースである。1つの可能性として、分類学的に分散している昆虫や他のアレルゲンの関連グループ間の交差反応が考えられる。Liuら(2009)は、カイコのアルギニン・キナーゼを重要なアレルゲンとして同定した。この酵素は、ゴキブリのアルギニン・キナーゼと交差反応を示す。彼らはまた、無脊椎動物のトロポミオシン間の交差反応性を評価したが、イムノブロットアッセイで検査したところ、反応した患者は12%未満だった。アルギニンキナーゼとトロポミオシンは、イエローミールワームの主要な交差反応性アレルゲンとして同定され、甲殻類およびハウスダストマイトアレルギーの人々にとってのリスクを表している(Verhoeckxら、2014)。

イナゴやバッタなどの昆虫に対する食物アレルギーについては、2014年にPenerがレビューし、タイの病院の救急部で2年間に揚げバッタやコオロギを摂取してアナフィラキシーを起こした7例という重症のアレルギー反応例が報告されている。さらに、1980年から2007年の間に、バッタの摂取によるアナフィラキシーショックが27例、イナゴの摂取によるものが27例、中国の文献に記載されている(Pener, 2014)。鱗翅目昆虫は古くから深紅色の染料の生産に利用されてきた。

カーマイン色素は、コチニール昆虫(Dactylopius coccus Costa/Coccus cacti L.)の雌の乾燥体から得られる生物由来の着色料である。カーミンは、ジュース、アイスクリーム、ヨーグルト、キャンディなど様々な製品の食用色素として、またアイシャドウや口紅などの化粧品の色素として使用されている(DiCello et al.、1999)。アナフィラキシーを含むコチニールに対するアレルギー反応の症例が多数報告されている(Kagi et al., 1994; DiCello et al., 1999)。

レンズ豆の害虫、主にBruchus lentisの侵入は、スペインでは非常に一般的な事象である(Armentia et al., 2006)。レンズ豆にアレルギー症状を示す 16 名の患者は、いずれも蔓延したレンズ豆とB. lentisに皮膚刺激試験で反応した。また、茹でた侵入レンズ豆を用いた経口食物負荷試験では、7人の患者のうち6人が陽性となった。著者らは、B. lentisのタンパク質は IgEを介したアナフィラキシーの原因となり得ると結論づけた。

食用昆虫を食べる人の大半は、特にアレルギー歴がない場合、アレルギー反応を示すリスクは低いか、ないに等しいと思われる。しかし、アレルゲンへの反復暴露により過敏症が誘発される可能性があるため、食餌に昆虫を取り入れる際には注意が必要である。さらに、近縁の昆虫や分類学的に散在する昆虫のグループ間で交差反応があることが証明されている。節足動物門の遠縁の仲間同士の交差反応性の証拠があり、共通のアレルゲンの存在が示唆されている。食用昆虫食物アレルギーのリスクを評価するためには、さらなる研究が必要である。

2014年5月にワーヘニンゲンで開催された「Insects to Feed the World国際会議」の昼食で出されたコオロギ(Acheta domestica)のサラダ。

微生物リスク

昆虫の微生物学および病原体保有の可能性に関するデータは、主に昆虫を食用動物としてではなく害虫として考慮した研究で得られている。このような場合、昆虫は農業条件下で食中毒病原体のベクターとして作用する可能性について調査されている。このようなデータは、人間の食用に適した昆虫を飼育している農場という文脈ではあまり意味がないが、定性的な情報は得られる。

世界的に食中毒の重要な原因となっているカンピロバクターは、感染した鶏群に接触した節足動物、特にカンピロバクター陰性鶏群に感染する媒介物として報告されているハエから容易に分離できる。(Wales et al., 2010)。バッファローワーム (Alphitobius diaperinus) は、幼虫と成虫の両方が、ブロイラー農場のバッチ間の休眠期間中にCampylobacterを維持するベクターとして働くことが示されている(Templeton et al., 2006)。この昆虫におけるCampylobacterの最大生存時間は 72 h (Templeton et al., 2006) から 1 wk (Hazeleger et al., 2008)と幅がある。深刻な食中毒の原因となるEscherichia coli O157:H7 は、摂取後少なくとも3 d はイエバエの中で増殖しており、(Kobayashi et al., 1999)、伝播メカニズムの可能性が示唆される。

食用昆虫における食中毒病原体の生存期間の研究は、昆虫養殖場における感染動態をある程度把握できるため、特に興味深い。昆虫を飼育する農場は、他の動物の存在を慎重に避けなければならない。つまり、細菌の侵入や増殖が可能な飼育条件でなければ、関連する病原体の汚染が存在する可能性がある。

私たちの知る限り、食用に適した昆虫種における食中毒の危険性を調査した研究は2件ある。最初の研究では、4 種類の市販昆虫(Zoophobas morio、Tenebrio molitor、Galleria mellonella、Acheta domesticus)が分析された。これらの昆虫は高い総微生物負荷(105〜106 cfu/g)を示し、主にグラム陽性菌、糞便性大腸菌群および総大腸菌群で構成されていた。グラム陽性菌は、Micrococcus属、Lactobacillus属(105 cfu/g)、Staphylococcus属(約103 cfu/g)が主体であった。サルモネラ属菌とリステリア菌は、検査したサンプルからは検出されなかった。これらの昆虫は、食用に生産されていないクローズドサイクルの昆虫農場に由来している(Giaccone, 2005)。2 番目の研究は Klunder ら (2012)によって行われ、食用昆虫 (Tenebrio molitor、Acheta domesticus、Brachytrupes sp.)の微生物学的含有量を評価した。生、ゆで、ローストの状態、および冷蔵と室温での保管後の昆虫を分析した結果である。新鮮な昆虫からは腸内細菌科と耐煮沸性(5分)芽胞形成菌が分離された。新鮮な昆虫を冷蔵温度(4~6℃)で保存しても腐敗は防げなかった。一方、冷蔵温度で2週間以上保存したゆでた昆虫は腐敗しなかった。焙煎しただけではすべての腸内細菌科細菌を死滅させることはできないため、焙煎前に数分間煮沸することが推奨された。また、乳酸発酵により腸内細菌科細菌を不活性化し、残存する芽胞形成細菌を許容レベルに保つことができることを示した(Klunder et al.、2012)。

最近、ミールワーム幼虫(Tenebrio molitor)を処理するための体積および表面の除染技術の研究により、間接プラズマ処理などの革新的な技術が表面の除染に有効であることが示唆された(Rumpold et al.、2014)。間接プラズマ処理は、ターゲット試料を含む反応チャンバー内にイオン化ガス(イオンや電子のような自由電荷粒子を含む)を投入することで構成される。しかし、高静水圧(600MPa)および熱処理(90°)は、プラズマ処理よりも低い総細菌数をもたらすであろう(Rumpold et al.、2014)。

食用昆虫の微生物学的安全性に取り組む科学的証拠は弱く、散発的であり、アドホックに設計された研究に由来することは稀である。したがって、食品に関連する食用昆虫の微生物学に関する知識は、具体的で的を絞った研究によって取り組む必要がある。潜在的な病原体、取り扱いや正しい保管による影響、消費者保護を保証できる効果的な汚染除去処理に特に注意を払う必要がある。

寄生虫のリスク

寄生虫は、昆虫の消費に関連する潜在的な危険性を示している。東南アジアにおける食中毒の腸管寄生虫に関する総説では、昆虫から6種が分離されたことが取り上げられ、寄生虫の存在がよく立証されている。ヒトの剖検や昆虫分析から、これらの国では昆虫がよく食べられているため、レシトデンドリッドおよびプラジオキッドに属する寄生虫が食中毒を起こす可能性が示唆されている。(Chai et al., 2009)。

また、Wilsonら(2001)は、昆虫を摂取したヒトの上部消化管にGongylonema pulchrum感染によるlarva migrans syndromeを報告した(Wilson et al., 2001)とまとめている。Dicrocoelium dendriticumも昆虫摂取によりヒトに感染する可能性のある寄生性人獣共通感染症病原体である。感染は、中足骨を含むアリの摂取によるものだが、疑似感染(成虫がいないのに便中にD. dendriticumの卵が存在する)は、感染した動物の肝臓を摂取することによるものである。キルギスの都市部における小児(2〜15歳)の有病率は8.0%であったが、診断テストでは感染と疑似感染の区別がつかなかった(Jeandron et al.、2011)。

長い間見過ごされてきたトリパノソーマ症の感染における昆虫摂取の可能性を無視することはできない(Pereira et al.)

食用昆虫に危険性のある寄生虫がいるという証拠は、科学文献には散見される。しかし、適切に管理された閉鎖的な農場環境では、寄生虫のライフサイクルが完了するのに必要な宿主がすべて不足していることになる。どのような場合でも、特に養殖ではなく収穫された昆虫の場合は、冷凍や調理に頼った消費前の適切な管理により、リスクを最小限に抑えることができる。

ケミカルハザード

昆虫の消費において、化学的ハザードが懸念される。昆虫に含まれる毒性物質は、自然または人工的な原因による汚染の結果である場合と、昆虫の代謝によって生成される場合があり、その起源はさまざまである。

タイ (DeFoliart, 1999)とクウェート (1988-1989) では、有機リン系農薬 (Sumithionとmalathion)を散布したイナゴを食べた後に農薬で汚染された昆虫を消費し、人間の健康へのリスクがあるとする研究が2 件ある。(Saeed et al., 1993)。

4種のバッタに蓄積された重金属の濃度は、Pb>Cd>Hgの順で、Pbの平均濃度はHgとCdの濃度のそれぞれ約55倍、20倍であった。しかし、バッタは他の植物よりもイネ科植物からより多くのCdを蓄積する傾向があった。(Devkota and Schmidt, 2000)。最近、Handley ら(2007)は、オアハカ(メキシコ)産の食用に生産されたチャプリネ(乾燥バッタ)に高い鉛含有量があることを発見した。このことは、たとえ食事に他の鉛源が含まれていたとしても、昆虫を摂取したカリフォルニアの子供と妊婦の血中鉛濃度の上昇と関連していた。(Handley et al., 2007)。

その他の昆虫関連の化学的危険性としては、甲虫類(Dytiscidae)に含まれる代謝ステロイド(テストステロンとジヒドロテストステロンなど)があり、成長遅延、生殖能力低下、雌の男性化、浮腫、黄疸、肝臓癌を引き起こす可能性がある。シアノゲン物質は、鞘翅目および鱗翅目に存在し、コハク酸脱水素酵素や炭酸脱水素酵素などの酵素の阻害や、酸化的リン酸化などの代謝経路の阻害を引き起こす可能性がある。カミキリムシ(Stenocentrus属、Syllitus属)には脳、腎臓、肝臓に毒性のある神経系抑制剤のトルエンが、Lytta vescicatoria(Coleoptera)には膀胱や尿道の炎症、時にはプリアピズムを引き起こすカンタリジンが含まれることがある。この物質が血流に入ると致死的となる(Blum, 1994)。

ベンゾキノン類は、テネブライオン科(Ulomoides dermestoides)(Crespoら、2011)、小麦粉の甲虫であるTribolium confusumとTribolium castaneum(Lisら、2011)で検出されている。しかし、1,4-ベンゾキノンの発がん性については不明である(IARC and WHO, 1999)。

カイコのサナギは、中国衛生部が承認した新しい食品源の一つである。Zhou and Han (2006) は PSP (カイコタンパク質)の安全性を評価した。彼らは急性毒性試験と変異原性試験(エームス試験、マウス骨髄細胞小核試験、マウス精子異常試験)を実施した。30日間の摂食試験の結果、1日 1.50g/kg 体重のPSP は安全であると考えられると結論付けた。(Zhou and Han, 2006)。ミールワーム(Tenebrio molitor)幼虫の凍結乾燥粉末は非遺伝毒性と評価され、ラットに最大 3,000 mg/kg/dを4 wk 経口投与しても副作用はなかった(Han et al, 2014)。

昆虫のケミカルハザードは、昆虫種、生息地、自然環境または養殖条件、飼料に大きく依存する。潜在的なリスクを低減するためには、これらの要素をすべて制御する必要がある。これは、選択された既知の昆虫種を養殖し、養殖および食餌条件を制御することによってより効果的に達成することが可能である。

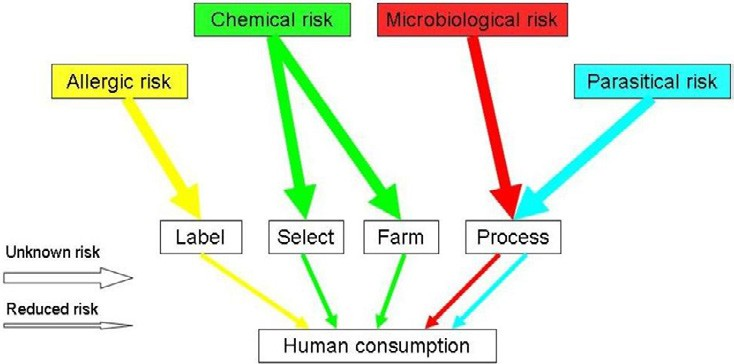

昆虫の摂取により生じる可能性のあるリスクを低減するためのアプローチ

今後の研究の方向性

ヒトが消費する食用昆虫は、食品および食品の安全性要件との関連で考慮する必要がある。したがって、フードチェーンで一般的に考えられているハザードを評価することは、既存の証拠を収集し、データギャップを評価し、将来の研究を特定するために有用かつ必要である。昆虫の摂取は何世紀にもわたって世界中で広く行われてきたため、この利用の歴史は容易に証明することができる。しかし、食用昆虫の潜在的な食中毒に関する基礎的な科学データは不足しており、文献を検索すると、この概要が強調するように、証拠の弱さとデータの希少性が明らかになる。

入手可能な散発的な証拠によれば、管理された条件下で飼育された食用昆虫は、従来の動物性食品と比較してさらなるハザードをもたらす可能性は低いようだが、データが不足しているため、結論を導き出すことはできない。昆虫種を食品生産に採用する際には、昆虫の消費が習慣となっている国での伝統的な消費に由来し、科学文献に記載されている既存の知識を考慮すべきである(Paoletti et al. 2000;Malaisse et al.、2015)。伝統的知識は、安全な消費の歴史が、人間の潜在的消費者に安全性の懸念をもたらす可能性の低い種を示すことができるため、重要である。しかし、安全な消費の歴史は、予期せぬ危険を避けるために、種だけでなく、収集、輸送、調理の伝統的な方法も考慮に入れる必要がある(Cerda et al.)

今後、食用昆虫の研究は、関連するすべての分野でその安全性を評価する必要がある。これまでのアレルギー学的研究では、昆虫摂取後の散発的な反応を食品由来のリスクとの関連で解釈するために複雑な取り組みがなされていた(Ji et al.) 対照的に、最近発表された研究では、食用昆虫の正確な属(Pener, 2014)および種(Verhoeckxら, 2014)を対象としている。これらの研究は、昆虫摂取後に起こりうるアレルギー性交差反応に関する初期の貴重な情報を提供する。食用昆虫に関する知識の体系を実施および/または改善するために、正確な昆虫の属/種を対象としたこの集中戦略は、他の分野でも利用されるべきであり、より人気のあるものから始めて他のものにも広げていく必要がある。何百万という種が存在する昆虫の分類で全体の安全性を扱おうとしても、有用なデータが得られる可能性は極めて低いことは明らかである。食用昆虫の食品安全面を調査しようとする研究者は、食物連鎖の関心に基づいて選んだ関連種に焦点を当てるべきである。その後、ボトムアップのアプローチで、同じ特徴を持つ食用昆虫の上位分類群に研究を移行させることも可能である。

食用昆虫に関する微生物学的研究もほとんどなく、昆虫製品に含まれるヒトの細菌性病原体が主な研究対象である。これは、食品安全基準の実施において、すぐに使える有用な戦略である。しかし、これには昆虫自体の微生物相に関する基礎的な知識が必要であり、このデータは著しく不足している。昆虫の微生物学は、従来の食用動物やその製品の微生物学とは大きく異なっており、次世代シーケンシング技術やその他の貴重な革新的ツールを活用して研究する価値がある。収穫した昆虫の寄生虫の存在を研究することは、特定の寄生虫のライフステージを保有するリスクが高い場合には非常に適切だが、寄生虫のライフサイクルが持続しないと予想される管理された農場条件下では、全く異なる状況が存在する。このように寄生虫のライフサイクルが断絶しているため、収穫した昆虫と養殖した昆虫では、明らかに寄生虫の危険性が全く異なることが確認されている。食品安全の観点から養殖食用昆虫の科学的研究が必要であり、寄生虫の危険性に関する知識は収穫から養殖条件への移行は不可能である。

最後に、食用昆虫のケミカルハザードの多さについては、多角的な管理で対応する必要がある。特に、化学的安全性が確立している昆虫種を選択し、汚染や汚染物質の蓄積を最小限に抑えるような環境と養殖条件を管理する必要がある。

今こそ、昆虫をリハビリし、無差別に害虫に分類するのをやめ、昆虫に対する欧米の考え方を変えるべき時である。なぜなら、そうすることによってのみ、食用昆虫は主流となり、それにふさわしい科学的関心を集めることができるからだ(DeFoliart、1999)。