Contents

Insects.2022 Nov; 13(11): 1007.

Beyond Human Nutrition of Edible Insects: Health Benefits and Safety Aspects

2022年11月1日オンライン公開doi:10.3390/insects13111007

pmcid:pmc9692588

PMID:36354831

José E. Aguilar-Toalá,1Rosy G. Cruz-Monterrosa,1andAndrea M. Liceaga2,*.

Joaquín Navarro del Hierro,学術編集者, Diana Martín,学術編集者

概要

簡単な概要

食用昆虫は、その高い栄養組成と持続的な生産性から、有望な代替食糧源である。食用昆虫の栄養価は、従来のタンパク質源と同等かそれ以上である。さらに、食用昆虫を摂取すると健康に良いことが分かっており、特定の方法で調理または加工すれば、その摂取に安全性の問題がないことが分かっている。

概要

食用昆虫は、良質なタンパク質やアミノ酸、ビタミンなどを含む優れた栄養源として注目されている。昆虫の生産は、農地や水の使用量が少なく、温室効果ガスの排出量も少ないため、将来の世界的な食糧不足問題を緩和するための有望な代替タンパク質源と考えられている。

しかし、食用昆虫の消費に関して考慮すべき他の重要な側面として、これまで比較的見落とされてきた健康上の利点やいくつかの安全性の側面がある。

食用昆虫には、抗酸化作用、血圧降下作用、抗炎症作用、抗菌作用、免疫調節作用など、人間の健康に良い影響を与える多様な生理活性物質が含まれている。

一方、食用昆虫は栄養豊富な食品であり、多様な微生物の最適な増殖媒体となり、また、いくつかの抗栄養因子も持っている。

これらの2つの主要な側面は、消費者にとって食品安全上の懸念となり得る。このような背景から、食用昆虫の調理または加工に使用される保存方法(主に熱処理)は、微生物レベルおよび抗栄養因子を減少させることが最近の科学的証拠によって示されており、食用昆虫がヒトに対して重大な生物学的リスクをもたらさないことが示唆されている。

さらに、食用昆虫は、前生物学的効果または病原体に対する抗菌活性によって、腸内細菌叢にプラスの影響を与える可能性がある。したがって、このレビューでは、食用昆虫およびその分離成分の健康上の利点に関する研究に焦点を当てるとともに、その微生物含有量および抗栄養因子に関する潜在的な問題について議論し、食用昆虫が人間の消費にとって安全と考えられるかどうかについての概要を提供するものである。

キーワード 食用昆虫、持続可能なタンパク質、健康効果、微生物病原体、アレルゲン、抗栄養因子

1.はじめに

昆虫の摂取(すなわち昆虫食)は、多くのアジア、アフリカ、ラテンアメリカの文化圏で通常の食生活の一部として行われている[1,2]。食用昆虫は、牛肉や鶏肉のような動物性タンパク質源と同等のレベルであっても、高品質なタンパク質、必須アミノ酸、食物繊維、一価および多価不飽和脂肪、ビタミン、ミネラルなどの優れた栄養源であると考えられている[2,3,4]。さらに、従来の動物性タンパク質源と比較して、水や土地の使用量がはるかに少なく、温室効果ガスの排出量も少なく、高い飼料効率変換率,高い繁殖率,短いライフサイクルを持っていることから、その生産はより持続可能であると考えられている[5]。このことを念頭に置き、世界の食糧需要が50%以上増加すると予想される2050年に向けて、食用昆虫が世界の食糧不足問題を緩和する有望な代替タンパク質源となり得ることが提案されており、特に動物性タンパク質に対する需要は70%増加すると予想されている[6]。昆虫は、その栄養的および持続可能な利点に加えて、生物活性ペプチド[7,8]、キチンおよびキトサン[9,10]、フェノール化合物[11,12]、脂肪酸[13]などの生物活性化合物の貴重な源であり、摂取すると健康に有益(例えば、抗酸化、抗高血圧、抗炎症、抗菌、免疫調節)であると報告されている。このように、食用昆虫は人間の食用に適した栄養源と考えられているだけでなく、栄養補助食品や機能性食品の原料として利用できる可能性を秘めている(図1)。

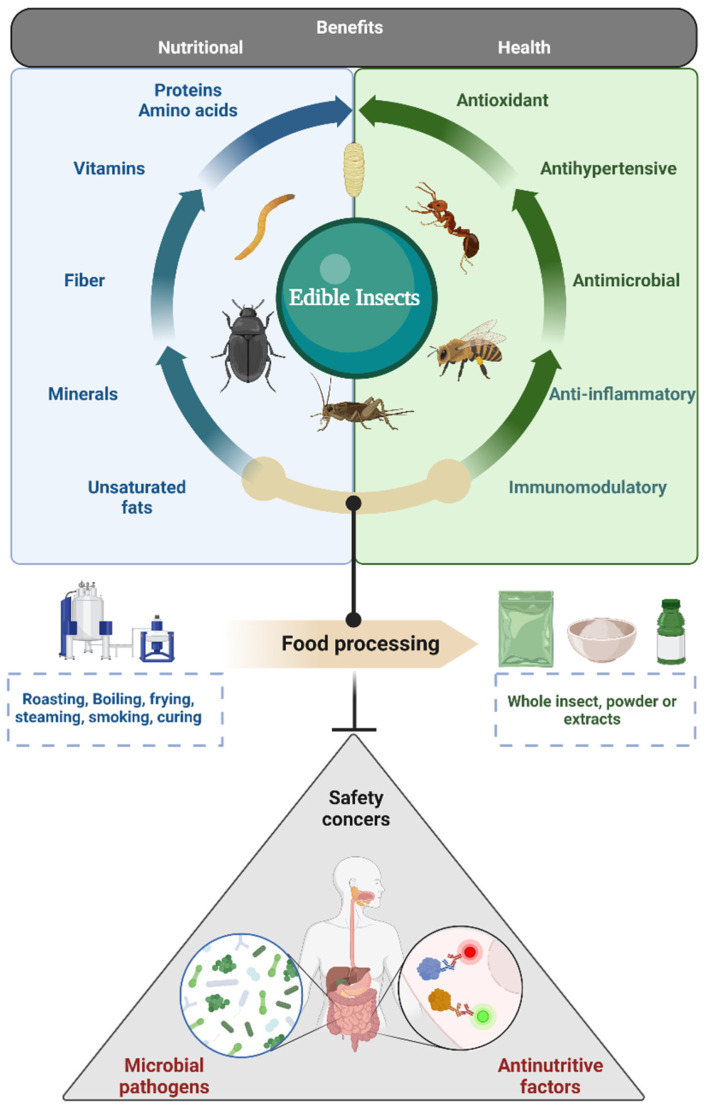

図1 食用昆虫に関連する栄養および健康上の利点

食品加工は、微生物病原体や抗栄養因子などの安全性の懸念を対象とすることで、食用昆虫の安全性に寄与している。Biorender.comで作成された。

こうした栄養面や健康面でのメリットにもかかわらず、食用昆虫の摂取による潜在的なリスクに関連するいくつかの側面を強調することが重要である。それは、他の食品と同様に、食用昆虫の栄養組成は、特定の条件下で病原性微生物の増殖のための培地を提供することができるからだ[14]。また、食用昆虫の中には、その組成中に抗栄養因子が存在し得ることが報告されている[15](図 1)。一方、昆虫の種類に加えて、食用昆虫は野生または養殖施設から収穫され、消費するためにさまざまな方法(例えば、蒸す、ロースト、燻製、揚げる、煮込む、硬化など)で加工される可能性があることを考慮すると[16]、微生物プロファイルおよび栄養組成に違いが見られることが予想される。その結果、抗栄養素化合物の存在に影響を及ぼす可能性がある。全体として、これらの側面は食用昆虫の消費における食品安全の懸念を示すことができ、科学者と食品産業にとって引き続き優先事項であるべきである。

以上のことから、このレビューでは、食用昆虫およびその成分の潜在的な健康上の利点と、微生物および抗栄養上の懸念に関連する重要な安全面について探求する。また、このレビューでは、これらの安全性の懸念を軽減するのに役立つことが実証されているいくつかの戦略、および昆虫ベースの食品の開発に存在する現在の課題と機会について説明する。

2.食用昆虫の健康効果

食用昆虫は、抗酸化作用[17,18]、降圧作用[18,19]、抗炎症作用[7,20]、抗菌作用[9,21] および免疫調節作用[22,23]などの幅広い生物活性を示し、人間の健康に良い影響を与えることができる生物活性化合物を含むことが報告されている。様々な食用昆虫種の生物活性は、昆虫全体からの抽出物または単離化合物として、試験管内試験 アッセイおよび 生体内試験 モデルで試験されている。このテーマに関する最近の文献の要約を表 1に示す。

表1 様々な食用昆虫の健康効果に関する最近の科学文献

| 昆虫の種類 | 使用した試料または同定された生物活性化合物 | 研究の種類 | 生物活性 | 参考 |

|---|---|---|---|---|

| ミールワーム(Tenebrio molitor)、バッファローワーム(Alphitobius diaperinus)、ヤシムシ幼虫(Rhynchophorus ferrugineus)、イブニングセミ(Tanna japonensis)、クロアリ(Lasius niger)、アフリカ毛虫(Imbrary oyemensis)。カイコ(Bombyx mori)、バッタ(Calliptamus italicus)、コオロギ(Acheta domesticus)、ミニコオロギ(Acheta domesticus)、オオミズアオ(Lethocerus indicus)、コロペンドラ(Scolopendra gigantea)。 | 水溶性・脂溶性抽出物 | 試験管内試験 | 酸化防止剤 | [17] |

| こおろぎ | 生理活性ペプチド | 試験管内試験 | 抗酸化、降圧、糖尿病、血糖降下、抗炎症 | [7,18] |

| ハタオリアリ(Polyrhachis dives) | 13種類の非ペプチド性窒素化合物(ほとんどがアルカロイドと同定された) | 試験管内試験 | 抗炎症作用、免疫抑制作用、腎保護作用 | [20] |

| かんてんこおろぎ | キチン・キトサン | 試験管内試験 | 高脂血症、抗菌性 | [9] |

| ミールワーム(Tenebrio molitor)とチャバネアオカメムシ(Ulomoides dermestoides) | サポニン、炭水化物、タンパク質を主成分とするエキス | 試験管内試験 | 酸化防止剤、抗菌剤 | [21] |

| ハチのサナギ | ポリペプチドの成分 | In vitroおよび生体内試験 | 免疫調節 | [22] |

| ミールワーム | 超臨界流体CO2抽出 | 生体内試験 | 免疫調整剤 | [23] |

| ミドリムシ(Mimelasp.) | 水性抽出物 | 生体内試験 | 抗酸化作用、免疫調節作用 | [24] |

| ミールワーム | エタノール抽出物 | In vitroおよび生体内試験 | 抗脂肪生成作用、抗肥満作用 | [25] |

| カイコ | パウダー | 生体内試験 | 抗パーキンソン活性 | [26] |

| こおろぎ | 生理活性ペプチド | 生体内試験 | 酸化防止剤 | [27] |

| コオロギとミールワーム(Tenebrio molitor) | ポリフェノールエタノールおよびエタノール:水抽出物 | 試験管内試験 | 抗酸化作用、抗肥満作用 | [28] |

| 竈馬 | ポリフェノールメタノール抽出物 | 試験管内試験 | 酸化防止剤 | [29] |

| ミールワーム(Tenebrio molitor)、キリギリス(Sphenarium purpurascens) | Lactococcus lactis株で発酵させた小麦粉 | 試験管内試験 | 抗酸化作用、降圧作用 | [30] |

| カイコ | オイル | 生体内試験 | 抗酸化作用、抗脂質血症作用 | [26] |

多くの研究において、抗酸化作用が最も評価された生理活性であり、次いで抗高血圧作用、抗炎症作用、抗菌作用、免疫調節作用が評価された。同様に、ほとんどの研究がイエローミールワーム(Tenebrio molitor)とイエコオロギ(Acheta domesticus)に焦点を当てている。これは、これら 2 種の昆虫は、産業利用や商業的な大規模生産に最も有望な種の一つであり、現在ヨーロッパでヒトへの食用が承認されているためだ[31]。

食用昆虫やその成分は、試験管内試験 および 生体内試験の両方で抗酸化活性を示すことが報告されている。例えば、様々な食用昆虫の水溶性・脂溶性抽出物は、高い抗酸化活性を示した。いくつかのサンプルは、オレンジジュースやオリーブオイルに比べて2倍から5倍の抗酸化力を示した[17]。同様に、Mudd、Martin-Gonzalez、Ferruzzi、Liceaga[27] は、生体内試験モデルとしてCaenorhabditis elegansを使用して評価すると、熱帯バンドコオロギ(Gryllodes sigillatus)由来の生物活性ペプチドが抗酸化活性を有すると報告した。その結果、コオロギペプチドは急性および慢性酸化ストレス条件下で、線虫の活性酸素種(ROS)レベルを減少させ、寿命を延ばすことが示された。高コレステロール血症Wistarラットモデルを用いた別の研究[26]では、カイコ(Bombyx mori)の脂溶性抽出物の投与により、血清と肝臓組織の両方で抗酸化パラメータ(例えば、総抗酸化能、スーパーオキシドディスムターゼ活性、グルタチオン過酸化酵素活性)が増加し、脂質過酸化(すなわちマロンアルデヒド)が減少した。さらに、この抽出物は、総コレステロールおよび低密度リポタンパク質コレステロールの血清レベルを低下させることにより、高脂血症効果を示した。一方、Bergmansら[32]は、栄養失調の雄マウスの食事にコオロギ(Gryllodes sigillatus)の粉末を入れ、体重を増加させ、血清トリグリセリドを減少させた。

他の研究では、イエローミールワーム(Tenebrio molitor)とハウスクリケット(Acheta domesticus)のエタノールとエタノール:水抽出物は、抗酸化活性を示し、それはそれらの総フェノール化合物と相関していた[28]。同様に、イエコオロギ(Acheta domesticus)のメタノール抽出物は、フェノール化合物とタンパク質の組成に関連する抗酸化性を示した[29]。昆虫および/または昆虫粉の発酵もまた、生物活性代謝物を生成することが示されている。例えば、イエローミールワーム(Tenebrio molitor)とバッタ(Sphenarium purpurascens)の粉の発酵を含む研究では、発酵した粉試料が抗酸化および抗高血圧活性を示すことが報告されている[30]。

他の研究では、Tenebrio molitor幼虫粉末の毎日の投与が、体重増加の減衰と内臓脂肪量の減少を通じて、高脂肪食誘発肥満マウスモデルの生体内試験抗肥満効果を示すことが実証されている[25]。さらに、この昆虫のエタノール抽出物は、3T3-L1脂肪細胞において、脂質の蓄積と総トリグリセリド量を減少させることにより、抗脂肪生成効果を示した(最大90%減少)ことを発見した。同様に、Nguyen、Kim、Kim、Kweon、Ji、Koh[26] は、ショウジョウバエモデルにカイコ(Bombyx mori)幼虫の粉末を投与すると、通常の餌を与えたハエと比較して寿命が延び、健康寿命が延びたことを報告した。さらに、カイコ粉末は、ロテノンによって誘発されるパーキンソン病症状に対する抵抗力を有意に増加させ、ハエモデルの高齢期における運動制御の強化によって観察された。

タンパク質、ペプチド、フェノール化合物以外の昆虫由来化合物も有望な生物活性を示している。例えば、イエコオロギ(Acheta domesticus)と熱帯シバンムシ(Gryllodes sigillatus)のキチンから得られたキトサンは、高脂血症および抗菌特性を有すると報告された[9]。どちらのコオロギキトサンも脂質結合能は同程度の値を示し、病原菌(Escherichia coliATCC 25,922 andListeria innocuaATCC 33090)の増殖を80-100%抑制することができた。同様に、サポニン、炭水化物、タンパク質に富むイエローミールワーム(Tenebrio molitor)および甲虫(Ulomoides dermestoides)抽出物は、抗菌および抗酸化活性を示した[21]。抗菌活性は、グラム陰性株(Proteus vulgaris、Shigella flexnerii)およびグラム陽性株(Bacillusspp.)でテストされた。同様に、ミドリムシ(Mimelasp.)の水性抽出物は、免疫不全マウスにおいて、抗酸化活性を高め、体液性および細胞性免疫の機能を高め、組織病理学的変化を抑え、白血球の数を増やし、TNF-αおよびIL-6のサイトカインレベルを上昇させた[24]。また、Tenebrio molitor幼虫粉末から超臨界流体CO2を投与して得られた抽出物が、雌の昆明マウスにおいて細胞性および体液性免疫反応を増強することを実証した[23]。

これらの試験管内試験および生体内試験の研究により、食用昆虫またはその成分が抗酸化作用、降圧作用、抗炎症作用、抗菌作用、免疫調節作用を有することが明らかになり、それらの生物活性化合物が人間の健康の増進や促進に利用できることが示唆されている。しかし、慢性疾患の予防と管理への応用の可能性を裏付けるために、それらの異なる生物活性と健康上の利点を確認できるヒト臨床試験が不足している。したがって、これらの生物活性の原因となる昆虫成分を同定し、特徴付けるための高効率・高解像度技術とともに、十分に計画された対照臨床介入研究を通じて、より多くの証拠が必要である。

3.食用昆虫の安全性について

現在、食用昆虫の安全性は消費者にとって大きな関心事であり、特に低所得国では、食用昆虫が文化や美食の重要な構成要素であり、主食の一部となっている[1,33]。食品および飼料業界の多くの研究者が、食用昆虫の摂取が人間にとって重大なリスクとなるかどうかを判断するために、生物学的および化学的ハザードの特定と定量化に取り組んできた。食用昆虫の安全性に最も関連するのは、その微生物学的特性および栄養価の低下に関するものである。しかし、農薬、重金属、マイコトキシン、アレルゲンの存在も見逃せない安全性の要素である。

3.1.食用昆虫の微生物安全性

昆虫には、昆虫の外骨格、口器、腸に定着する複雑で多様な微生物群集が存在する[34,35]。一部の微生物は、病原体、寄生虫、その他の寄生虫から昆虫宿主を守っている[35]。しかしながら、植物や動物からの従来の食品/食材と同様に、昆虫は病原性微生物のベクターとしても機能する可能性があるため、昆虫の摂取は潜在的な微生物学的リスクを伴う[1,36]。特に、病原性細菌と、より少ない程度ではあるが、ウイルス、リケッチア、原生動物、真菌、線虫である[36]。実際、国連食糧農業機関(FAO)は、典型的な昆虫の病原体は脊椎動物の病原体とは分類学的に異なり、ヒトには無害とみなすことができるため、ヒトの病原体となる可能性はないと指摘している[37]。しかしながら、欧州食品安全機関(EFSA)は、昆虫を人間の食料源として摂取することに伴うリスクは、昆虫の飼育方法や加工方法によって異なる可能性があると定めている。EFSAは、食用昆虫は、植物や動物に由来する他の従来の食品や食品成分に関連するリスクと比較して、いかなる追加リスクももたらさないはずであると結論づけている[38]。しかし、食用昆虫やそれに由来する食品成分の微生物的安全性については、消費者の間で新たな懸念が広がっている。

このような背景から、生きた食用昆虫の微生物プロファイルを測定する研究がいくつか行われている。例えば、Stoops ら[39] は、2 種類の新鮮な食用昆虫の微生物数(log colony-forming unit (CFU)/g)を測定した。著者らは、イエローミールワームの幼虫(Tenebrio molitor)およびバッタ(Locusta migratoria migratorioides)の微生物数の高い値を報告し、例えば、総生存好気性数(それぞれ 7.7-8.3 log CFU/g および 7.8-8.6 log CFU/g)、腸内細菌科( 6.8-7.6 log CFU/g および 7.)などの値が報告された。1-7.6 log CFU/g、それぞれ)、乳酸菌(7.0-7.6 log CFU/g、および 7.6-8.5 log CFU/g、それぞれ)、および酵母とカビ(5.2-5.7 log CFU/g および 5.0-5.4 log CFU/g、それぞれ)で、いくつかの既製食物に通常許可される値より高いと考えられている[40]。同様に、Klunder ら[41] は、新鮮なイエローミールワームの幼虫(Tenebrio molitor)、ハウス(Acheta domesticus)、アフリカ(Brachytrupussp.)コオロギの微生物カウントを報告している。その結果、3 種類の昆虫すべてにおいて、総生存数および腸内細菌数はそれぞれ 6.7-7.7 log CFU/g および 4.2-6.8 log CFU/gという値が得られた。同様に、Ali ら[42] は、新鮮な食用バッタにおいて、総好気性中好性菌 (7.79 log CFU/g)、乳酸菌 (5.28 log CFU/g)、大腸菌(5.32 log CFU/g)、サルモネラ(5.48 log CFU/g)、酵母 (5.22 log CFU/g)、便中 (8.32 log CFU/g)、総大腸菌 (7.13 log CFU/g)という高い微生物カウントを発見している。これらの研究により、新鮮で生きた食用昆虫は一般的に高い微生物数を示すことがわかった。しかし、食用昆虫は通常、消費前に調理または加工されるため、微生物負荷が減少する可能性があるということは注目に値する。食用昆虫の調理に用いられる最も一般的な方法は、蒸す、ローストする、燻製する、揚げる、煮込む、および煮込むであり、これらは昆虫の嗜好性を向上させるためにしばしば適用される[43]。さらに、食用昆虫は、粉末、押出物、または乾燥した昆虫全体として加工することができる[44]。これらの加工方法は、一般的に熱処理や水分の除去(脱水)を伴うため、微生物数に影響を及ぼす。

上記の観点から、いくつかの研究により、異なる方法で調理した食用昆虫の微生物数が報告されている。例えば、Klunder、Wolkers-Rooijackers、Korpela、Nout[41] は、イエローミールワームの幼虫(Tenebrio molitor)、ハウス(Acheta domesticus)、アフリカ(Brachytrupussp)コオロギなどの異なる調理(すなわち、ゆでる、ロースト、炒める)の食用昆虫で低い微生物カウントを発見した。これらの調理済み昆虫の総生菌数は<1.7-4.8 log CFU/g、腸内細菌数は<1-2.7 log CFU/gの範囲であった。新鮮な昆虫の平均微生物数は、約7.2 log CFU/gだった。log CFU/g、5.5 log CFU/gだった。興味深いことに、著者らは、いくつかの方法がより効果的に微生物数を減少させることに気づいた。例えば、分析したすべての昆虫をボイル調理した場合、腸内細菌は除去されたが(<1 log CFU/g)、ロースト調理ではそうではなかった。したがって、適用される方法の有効性は、熱処理の種類、強度、時間など、いくつかの要因に依存することになる。他の研究者Ali, Mohamadou, Saidou, Aoudou and Tchiegang[42]は、揚げたバッタは新鮮なバッタと比較していくつかの微生物集団の数が低いことを発見した[39]。彼らは、大腸菌群(約3.6 log CFU/g減少)、サルモネラ菌(約4.5 log CFU/g減少)、糞便性大腸菌(約5.9 log CFU/g減少)および総大腸菌(約 4.3 log CFU/g減少)の微生物負荷をフライ工程が大幅に減少させたことを報告した。その他の微生物、またはその存在を示す指標である乳酸菌、酵母、亜硫酸還元性クロストリジウム(Clostridiumsp.の指標)は、揚げたバッタから検出されなかった。一方、Mujuruら[45]は、Mopaniワーム(Gonimbrasia belinak)の微生物負荷を減少させるには、他の方法(例えば、ドラムロースティングや太陽乾燥)と比較して、ボイルとオープンパンローストの方法の組み合わせが最も効果的なプロセスであることを発見した。これらの2つのプロセスは、大腸菌群、大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、酵母、カビを効果的に除去したが、総菌数に対しては効果がなかった。また、脱脂時に手袋を使用することで、素手の場合と比較して大腸菌と黄色ブドウ球菌の数が減少した。このように、昆虫の衛生的な取り扱いを実践することは、食用昆虫の安全性を向上させることに役立つと考えられる。

他の研究では、いくつかの加工された食用昆虫(例えば、粉末、乾燥)の微生物数が報告されている。Garofalo ら[46] は、市販の加工食用昆虫、すなわち粉末の小コオロギ、丸干しの小コオロギ(Acheta domesticus)、丸干しのイナゴ(Locusta migratoria)、および丸干しの黄色ミールワーム(Tenebrio molitor)幼虫について微生物叢を分析した。彼らは、好中性好気性細菌(<2-4.8 log CFU/g)、腸内細菌科(<2 log CFU/g)、乳酸菌(<2-4.5 log CFU/g)、Clostridium perfringensspores(<2ログCFU/g)、イースト菌(<2-5.1 log CFU/g)およびカビ(<2-3.1 log CFU/g)は、すべての昆虫で、新鮮な食用昆虫について文献で報告されているものと比較された[39,41,42]。さらに、この研究では、Salmonellaspp.やListeria monocytogenesのようないくつかの病原体は検出されなかった。Bonaccorsi ら[47] は、脱水した食用昆虫およびサソリの種の好気性生菌数および腸内細菌数の合計を分析し、スズメバチ (3.8 および <1 log CFU/g)、バッタ (4.7 および <1 log CFU/g)を含んでいた。7および<1 log CFU/g)、コオロギ(2および<1 log CFU/g)、竹虫(5.9および 4.6 log CFU/g)、カイコ(7.56および 1.70 log CFU/g)昆虫混合(5.40および 3.95 log CFU/g)およびサソリ(3.57および<1 log CFU/g)である。一般的に、彼らの結果は、新鮮な食用昆虫について文献で報告されている値よりも低い微生物数の値を示した[39,41,42]。微生物数がマイナスであることは、Salmonellae、Listeria monocytogenes、E.coli、Staphylococcus aureの存在について報告されている。大腸菌および黄色ブドウ球菌の存在について、揚げ物(Acheta domesticus、Locusta migratoria、およびOmphisa fuscidentalis)、調理済み(Oxya yezoensis、Vespula flaviceps,Bombyx mori)、乾燥(Acheta domesticus,Locusta migatoria,Alphitobius diaperinus,Tenebrio molitor,Bombyx mori,Hermetia illucens, andMusca domestica)、粉末(Hermetia illucens,Tenebrio molitor)[44] であった。これらの研究は、様々な熱処理が微生物数の減少に最も効果的な方法であることを示した。食用昆虫について文献で報告されている最も一般的な調理・加工方法を表 2に示す。これらは主に、食用昆虫の味や嗜好性を向上させるために適用されることが多い乾燥、煮沸、焙煎、フライであり、酵素技術、凍結乾燥、マイクロ波乾燥、超音波処理、低温殺菌、押出成形などは、より商業的に用いられる加工方法の一例である。調理・加工された食用昆虫から同定された最も一般的な細菌性病原体は、Escherichia属、Staphylococcus属、Salmonella属、Clostridium属に属している。文献に報告されている食用昆虫に関する研究のほとんどは、野生から収穫された昆虫を対象としており、農場で飼育されたものはそれほど多くない。しかし、半家畜化や室内飼育により、昆虫の入手可能性が高まり、食用昆虫生産の持続可能性が高まっている[16]( 英語版のみ)。実際,ヨーロッパやアメリカにおける現在の食品規制では、人間の食用になる昆虫は野生で採集してはならず、したがって認可された昆虫飼育施設で育てなければならないことになっている[48]。野生で採集された昆虫ではなく、飼育された昆虫の消費を推奨する主な理由は、野生で収穫された昆虫が制御されていない条件であるのに対し、飼育施設では環境が制御されているため、汚染源を規制し防止することが可能だからだ。現在、商業規模の食用昆虫養殖場の大半は、ヨーロッパ(フランス、オランダなど)と北米(カナダ、米国)にある。これらの農場は主にコオロギ(例:Acheta domesticus)とイエローミールワーム(Tenebrio molitor)を飼育し、昆虫バイオマスの大きな生産を確保するために独自の中核繁殖株に依存し、システムに病気を導入する可能性を制限している[33]。欧州食品安全機関(EFSA)の栄養に関するパネル(新規食品および食品アレルゲン)は、閉鎖型農業システムで飼育されたイエバエ(Acheta domesticus)は、人間の消費に安全であると考えられた[49]。同じパネルは、250μg/mLまでのハウスクリケット粉末は、3つのヒト細胞タイプ(HL60、HeLa、Caco-2細胞)に対して細胞毒性効果を示さなかったと宣言している[49]。

全体として、上記のように新鮮な昆虫には高い微生物数が存在するが、適切な熱処理を行えば、その微生物負荷を除去することができる。食用昆虫について文献で報告されている最も一般的な調理法や商業的処理法は、腐敗や病気の原因となる微生物を除去するために、食品産業では他の食品にも広く使用されている[16,48]。先に述べたように、熱処理の効果は、処理の種類、強度および時間ならびに食品の組成(例えば、高脂肪含量、pH、水分含量等)等の要因に依存する。例えば、太陽熱乾燥は20-35℃で2-5日で達成でき、低温・長時間処理となる。他の方法では、オーブン乾燥(66-80℃で8-24時間)のような高温・短時間の処理を行う[16]。一般的な食品とは異なり、食用昆虫の微生物の不活性化に関する重要な熱パラメータ(すなわち熱死滅率曲線)は十分に検討されていない[50]。これらのパラメータには、特定の温度で1対数の減少(すなわち、微生物集団の90%を殺す)に必要な時間を分単位で示すD値や、特定の熱死曲線が1対数サイクルを通過するのに必要な温度(℃または°F)を決定するz値などが含まれる。ある食品に含まれる異なる微生物は異なるz値を持つため、z値は微生物集団の温度変化に対する抵抗力を示している[50,51]。今後、昆虫食品とその原料が人間の消費用に調合され続ける中で、これらの重要なパラメータを確立する必要がある。

表 食用昆虫の文献で報告されている最も一般的な調理法および商業的加工法の概要([52]より引用)

| 調理・加工方法 | 昆虫の種類 | 参考文献 |

|---|---|---|

| 茹でる、湯通しする、蒸す、ソテーする | アワフキムシ ルスフォリア・ディフェレンス(バッタ) Tenebrio molitor(イエローミールワーム) Acheta domesticus(イエバエ) |

[53,54,55,56,57,58,59] |

| 乾燥(天日、凍結乾燥、流動床、マイクロ波アシスト) | Ruspolia nitidula(バッタ) Rynchophorus phoenicis(ヤシゾウムシ) Ruspolia differens(ロングホーンバッタ) Tenebrio molitor(イエローミールワーム) Polyrhachis vicinaRoger (クロオオアリ) Nauphoeta cinerea(斑点模様のゴキブリ) |

[53,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67] |

| 酵素技術;エクストルージョン;超音波処理、発酵、低温殺菌、マイクロ波アシスト抽出 | アケボノヒメコオロギ 砂漠のイナゴ(Schistocerca gregaria) Spodoptera littoralis(葉虫)。 Gryllodes sigillatus(熱帯シバンムシ) Tenebrio molitor(イエローミールワーム) |

[28,30,68,69,70,71,72,73,74] |

タンパク質に加え、食物繊維、脂質、ビタミン、ミネラル、フェノール化合物などの昆虫成分は、食品・飲料産業において多機能を発揮する可能性がある。そのため、それらの加工性や安全性についても評価する必要がある。食用昆虫のキチン含有量は5~15%である[43]。例えば、オオミールワームの幼虫では6%,コモンミールワームのサナギでは12%,コモンミールワームの幼虫では13%のキチン含有量である[74]。いくつかの食用昆虫種はキチンを多く含むため、食物繊維の良い供給源となり、キチンはそのプレバイオティックの可能性からヒトの腸内細菌叢の改善に関連している。2018年のヒト試験において、キチンを豊富に含むコオロギ粉末の摂取により、参加者の腸内微生物叢に存在するプロバイオティクスであるビフィドバクテリウム・アニマリスが5.7倍増加することが実証された[75]。別の研究では、コオロギのキチンは試験管内試験のアッセイでLactobacillus rhamnosusGGの成長を高め、E. coliTGの成長を阻害した[76]。さらに、コオロギキチンおよびキトサンは、Salmonella typhimurium、大腸菌、Listeria innocua、およびVibrio choleraなどのいくつかの病原性細菌に対して抗菌特性を示したことが報告されている[9,77]。これらの特性は、コオロギなどの食用昆虫が、プレバイオティクス効果または一般的な食中毒菌に対する抗菌活性によって、ヒトの腸内細菌叢にプラスの影響を与える可能性があることを強調するものである。昆虫キチンおよびキトサンの摂取によるプレバイオティクス効果(またはその他の健康効果)を証明するためには、さらなる試験管内試験および生体内試験での研究が必要である。さらに、食用昆虫由来のキチンの抗菌特性について、その正確な作用機序を明らかにし、保存性の高い製品を開発するための原料としての機能適性を検証するために、さらなる研究が必要である。

3.2.食用昆虫の抗栄養因子

抗栄養因子とは、栄養利用や食物摂取を低下させ、それによって胃腸や代謝のパフォーマンスを低下させる原因となる化合物のことである[78]。この点で、様々な食用昆虫に多様な抗栄養因子が同定されている。食用昆虫の大半は草食性であるため、家畜化された昆虫は主にフェノール化合物などのアレロケミカルを豊富に含む植物飼料を与えられており、それらは抗酸化物質の良い供給源となり得るものの、抗栄養効果も持ち得る[29](Philippines et al.研究者たちは、コオロギ(Gymnogryllus lucens)、ヤマイモムシ(Heteroligus meles)、ヤシゾウムシ(Rhynchophorus phoenicis)、バッタ(Zonocerus variegatus)などナイジェリアで消費される様々な昆虫における4つの抗栄養素(すなわち、タンニン、シュウ酸、青酸およびフィチン酸)の存在を明らかにした[15]- [15]。その他、ジンバブエ南東部で消費されているコオロギのHenicus whellaniには、シアノゲニン・グリコシド、シュウ酸塩、タンニン、サポニン、アルカロイドなどの抗栄養因子が確認されている[79]。Omotoso[80]はCirina fordaの幼虫にシュウ酸塩とフィチン酸の含有量が低く、タンニンが存在しないことを見いだした。ほとんどの場合、これらの抗栄養素のレベルは、人間の消費のために確立された許容レベルをはるかに下回っていることをこれらの著者らは発見した。同様に、ナイジェリア人の季節性運動失調と意識障害の推定原因として報告されたアフリカのカイコAnaphespp.の蛹から耐熱性チアミナーゼが検出された[81].一方、ジンバブエで一般的に食されているカメムシEncosternum delegorgueiの3つの抗栄養因子(すなわち、シュウ酸塩、タンニン、アルカロイド)の含有量を煮沸と乾燥で低減できることを報告した研究[79]もある。一方、EFSAの栄養に関する委員会は、イエコオロギ(Acheta domesticus)の粉末は、他の一般的な食品に存在するものと同等の抗栄養因子(例えば、タンニン、シュウ酸、フィチン酸、シアン化水素、トリプシン阻害剤)の濃度があると宣言し[49]、この虫由来の粉末の摂取は栄養的に不利ではないと結論付けている。キチンなどの他の昆虫化合物も、尿路結石形成のリスクを高めると推測されるため、課題を提示することができ、昆虫キチン摂取による慢性反応も報告されているが、これらの影響とキチン摂取との明確な相関関係を確立できていない[82]。

私たちの知る限り、食用昆虫に含まれる抗栄養因子の存在について記述した研究はごくわずかである。これらの研究は、これらの化合物が低濃度で存在すること、またはいくつかの処理方法によってその含有量が減少することを報告しているが、結果としてその存在を完全に見過ごすことはできない。これらの抗栄養素を適切に同定するためには、抽出プロトコルと分析ツールに関するさらなる研究努力が必要である。さらに、限られた証拠が示唆するように、いくつかの加工方法(例えば、煮沸や乾燥)は、これらの濃度を減少させるのに役立つ可能性があるため、加工方法や補足戦略の影響をさらに調査し、これらの抗栄養因子を除去するのを助けることができることを強調する必要がある。

3.3.食用昆虫のその他の安全面について

その他、食用昆虫の安全性については、農薬、重金属、マイコトキシン、アレルゲンなどの存在が考えられる[83]。

3.3.1.農薬

食用昆虫からは、殺虫剤、除草剤、殺菌剤など、さまざまな種類の化学農薬が検出されている[84,85,86]。これらの農薬は通常、雑草、菌類、昆虫などの害虫を駆除するために農業用作物に散布される。食用昆虫は、直接(すなわち、直接散布、土壌への灌漑)または間接(すなわち、農薬が蓄積された植物や水を食べた)暴露により、これらの農薬に汚染されることがある[87,88]。この文脈で、Poma、Cuykx、Amato、Calaprice、Focant、Covaci[85] は、食用昆虫(例:,ワルガ-Galleriamellonella、イナゴ-Locustamigratoria、ミールワームビートル-Tenebriomolitor、バッファローワーム-Alphitobiusdiaperinus)および昆虫ベースの食品(例えば、イナゴやバッファローワームを使ったバグボール、クリケットコロッケ、バッファローワームを使ったバグバーガーなど)、ベルギーで現在販売されている食品にどのような農薬が存在しているかを確認するスクリーニング研究を実施した。著者らは農薬の量を定量していないが、ほとんどのサンプルでメトプレン、エンペントリン、ピリミホスメチルなどの殺虫剤の存在が確認された。さらに、いくつかの除草剤(例:クロルブファム、ジフェンゾクエート、モルファムクエートクラス、トリブチルホスフェート)と殺菌剤(例:アゾキシストロビン、シクロヘキシミド、トリブチルホスフェート)がサンプルに検出された。しかし、検出されたレベル(PCB:27-2065 pg/g w/w; OCP:46-368 pg/gw/w; BFR:≦36 pg/gw/w; PFR:783-23,800 pg/g:783-23,800 pg/g w/w;ダイオキシン化合物:≦0.25 pg WHO-TEQ/gw/w)は、従来の動物性食品に見られるものより概して低いものであった。同様に、De Paepe、Wauters、Van Der Borght、Claes、Huysman、Croubels および Vanhaecke[84] は、ブラックソルジャーフライ(Hermetia illucens)、ハウスクリケット(Acheta domesticus)、イエローミールワーム(Tenebrio molitor)から残留農薬を発見していない。しかし、彼らはバッタ(Locusta migratoria)サンプルに除草剤イソプロチュロン(<1 μgkg-1)の存在を発見した。Brühl ら[89] は、ドイツの異なる地域で収集した飛翔昆虫試料が、約 17 種類の残留農薬で汚染されていることを発見した。著者らは分析した昆虫の種を特定しなかったが、すべての昆虫サンプルでさまざまな除草剤 (例:メトラクロール-S、プロスルホカルブ、テルブチルアジン)が同定された。また、すべてのサンプルで殺虫剤チアクロプリドが確認された。同様に、ref.[86] は、ミツバチ(Apis mellifera)とその副産物 (例えば、新鮮な貯蔵花粉や蜜蝋)が殺虫剤 (例えば、クロルピリホス、クロルフェンビンホス) で汚染されており、ミツバチと花粉の一部のサンプルからは EU で使用禁止の農薬ジクロフェンチオン、カーベンダジム、フェニトロチオンが検出されたと報告している。

これらの研究では、食用昆虫に農薬が含まれていても消費者の健康を損なうことはなかったが[84]、その存在を見過ごすわけにはいかないことに注意すべきである。従来の動物性食品や植物性作物と同様に、汚染された食用昆虫の摂取による農薬への暴露は、がん、糖尿病、呼吸器障害、神経障害、生殖症候群、酸化ストレスなどの長期的な健康問題を引き起こす可能性がある[90,91]。農薬への曝露とその健康問題を直接関連づけることは難しいとしても[92]、これらの深刻さは、農薬の生物濃縮レベル、解毒システム活性、食用昆虫消費者の抗酸化および免疫反応に依存するであろう[93]。

3.3.2.重金属

重金属は、土壌や大気汚染から金属を吸収するため、植物を汚染する可能性がある。したがって、食用昆虫はその環境下で栽培された植物を食べることで汚染される可能性がある[94,95]。食用昆虫には多様な重金属が確認されており、最も多いのはカドミウムと鉛である。例えば、南アフリカの研究では、モパネワーム(Imbrasia belina)に高濃度のカドミウム、銅、マンガンが検出された[94]。その金属濃度は、ヨーロッパ委員会とアメリカ合衆国食品医薬品局(FDA)の基準である、人間の消費に対する推奨法定基準値の少なくとも3倍以上であった。同様に、Banjo, et al.[96] は、スナゴミムシ(Rhynchophocus phoenicis)とカブトムシ(Anapleptes trifaciata)のサンプルにニッケル、カドミウム、銅、鉛を検出した。同様に、Zhang, Lu, Wang and Zheng[95] は、中国で消費される蛾(Eligma narcissus), バッタ(Locusta migratoria), 長頭バッタ(Acrida chinensis)などの食用昆虫から、水銀、カドミウム、鉛が検出されたと報告している。また、これらの昆虫を採取した同じ場所の植物の葉のサンプルでは、植物よりも昆虫の方が重金属濃度が高く、金属の生物濃縮が確認された。

一方、韓国産の食用バッタ(Oxya chinensis formosana)は、カドミウム(0.004 mg/100 mg虫)、ヒ素(0.12 mg/100mg虫)、鉛(0.02 mg/100mg虫)および水銀(0.0005 mg/100mg虫)の平均濃度を示し、食品中の欧州委員会による規制(委員会規則 1881/2006)以下の濃度だった[97]。また、食用昆虫や昆虫由来の製品にカドミウム,ヒ素,クロム,鉛が含まれることを報告したものもあるが、これらは食用としての法的規制値の範囲内であった[83]。同様に、農薬について上で説明したように、食用昆虫における重金属の存在の毒性学的意義は無視できない。重金属への暴露は、がん、腎機能障害,骨粗鬆症,筋骨格系疾患,心不全などの慢性的な健康問題と関連している[98]。

3.3.3.マイコトキシン

マイコトキシンは、微生物と同様に食用昆虫の生物学的危害に分類される。一般的にマイコトキシンは、Fusarium属、Aspergillus属、Penicillium属に属する植物病原性および食品腐敗カビによって生成され[99]、癌および免疫抑制を含むいくつかの健康への悪影響と関連している[99,100]。

Pradanas-González, et al.による研究[101] では、昆虫由来の製品、すなわちコオロギ(Acheta domesticus)粉、カイコサナギ(Bombyx mori)粉、および黒コオロギ(Gryllus bimaculatus)が定量化できる濃度でのマイコトキシン汚染(例:フモニシンB1、フモニシンB2、T-2 トキシン、HT-2 トキシン、オクラトキシン A およびマイコフェノール酸)が見られないと報告されている。De Paepe, Wauters, Van Der Borght, Claes, Huysman, Croubels and Vanhaecke[84] は、様々な食用昆虫における各種マイコトキシンの存在を分析し、イエローミールワーム(Tenebrio molitor)がマイコトキシン(e.g,alternariol, HT-2 toxin, roquefortine)、次いでバッタ(Locusta migratoria)がニカルバジンとニバレノールの存在を示し、イエコオロギ(Acheta domesticus)とクロソイドフライ(Hermetia illucens)はそれぞれ alternariol methyl etherとzearalenoneに汚染されていた。一方、Musundire ら[102] は、食用カメムシ(Encosternum delegorguei)からヒト発がん性マイコトキシン(アフラトキシンB1)を約 0.5 ng/gの平均濃度で同定した。これらの昆虫サンプルは、世界保健機関(WHO)がこのマイコトキシンに対して定めた最大限度勧告(20ng/g)以下のレベルを示した。さらに、再利用の穀物袋やバスケットに直接移した昆虫や加熱乾燥した昆虫はアフラトキシン汚染(0.50 ng/g)を示したが、清潔なジップロックバッグに直接移した昆虫はマイコトキシン汚染を示さなかったことから、取り扱いや保管条件がアフラトキシン汚染のレベルに影響することが示された。

ここで取り上げた研究のほとんどは、これらの汚染物質を研究するためのスクリーニング/定性的な方法を用いている。したがって、食用昆虫の汚染物質レベルを明らかにすることを目的としたさらなる研究の必要性が明らかになった。化学的・生物学的有害物質に汚染された食用昆虫を長期間摂取することによる消費者の健康への影響については、まだ研究ギャップが残っている。

3.3.4.アレルゲン

他の食品タンパク質と同様に、昆虫も敏感な人に媒介性のアレルギー反応を引き起こす可能性がある。したがって、タンパク質アレルゲンの存在は、食用昆虫の安全性に関する重要な懸念事項であり続けている。昆虫(例:ダニ、ゴキブリ、コオロギ)、甲殻類(例:エビ、カニ、ロブスター)、軟体動物(例:イカ、カキ、タコ、イガイ)などの無脊椎動物の主要グループは、敏感な個体に接触または食物アレルギーを誘発する能力があることから広範囲に調査されていた。アレルギー性食物反応(摂取後)は、免疫系が食物物質(すなわちアレルゲン)に過剰反応し、免疫防御反応として抗体(IgE)の産生を誘発する場合に生じる。Gierら[103] は、昆虫摂取後のアレルギー反応を記述した事例研究をまとめたもので、甲虫、蛾の幼虫、毛虫、イナゴ、バッタ、セミ、ハチの摂取後のアレルギー反応、コチニール(Dactylopius coccus)エキス由来の食品着色料、カルミンが含まれている。報告されている症状は、軽度の局所反応からアナフィラキシーショックなどの重篤な全身反応まで多岐にわたっている。

異なる昆虫種に関するいくつかの研究により、曝露および/または摂取によるアレルギー反応の原因となる抗原およびIgE結合タンパク質が特定されている[104,105,106]。昆虫では、トロポミオシン、アルギニンキナーゼ、グリセルアルデヒド3-リン酸デヒドロゲナーゼが高アレルゲンとして同定されており、トロポミオシンは主要反応性アレルゲンとして挙げられている。タンパク質トロポミオシンは、甲殻類と昆虫の免疫学的関係が報告されていることから、いくつかの食用昆虫において交差感作性アレルゲンであることが知られている[107,108,109,110]。研究により、チーク毛虫の繭(Hyblaea puera)[111]、イエコオロギ(Acheta domesticus)[110]、カイコ(Bombyx mori)[112]、バッタ[113,114]、熱帯バンドコオロギ(Gryllodes sigillatus)[18]と関連する免疫反応、および甲殻類(貝類)と他の節足動物に見られる同種のタンパク質間の高度な交差反応性が示されている[108,115,116]。こうした観察から、貝類アレルギーのある人は、昆虫や昆虫の粉/成分を配合した食品の摂取を避けるべきであるとする食品ラベルの警告が行われている[117]。HallとLiceagaによる研究[109] では、コオロギのトロポミオシンと様々な種の貝類、昆虫、線虫のアレルゲンに共通の配列相同性(60%以上の同一性)があることが実証された。イムノインフォマティクスを用いると、Lep s 1 silverfish(Lepisma saccharina)とPan b 1.0101 northern shrimp(Pandalus borealis) トロポミオシンがトップマッチすることが確認された。

アレルギー反応に関与する食品タンパク質は、食品加工時に生じる物理化学的な変化の影響を受けやすい場合がある。例えば、食品加工中に適用される熱処理は、タンパク質の三次元構造を変化させることにより、抗原の免疫化学的反応性を変化させることができる。タンパク質の二次構造および三次構造は、熱処理および非熱処理、ならびに空気-水(発泡)および油-水(乳化)系などの界面吸着の結果として変化することがある。IgE結合エピトープによっては、加工により、糖化などの化学修飾を含むタンパク質のアンフォールディングや凝集が起こる可能性がある[118,119,120]。しかしながら、昆虫アレルゲンに対する加工技術の影響に関する予備的研究は、ブランチング、ベーキング、フライなどの熱処理方法ではミールワーム(Tenebrio molitor)のアレルゲン性を除去できないことを示しているようである[121].イナゴ(Patanga succincta)の熱処理は、エビアレルギー患者血清(n = 16)のプール血清を使用して、異なるIgE結合タンパク質を示した[122]。生のイナゴのアレルゲンとしてアルギニンキナーゼ、エノラーゼ、HEX1Bが同定されたが、揚げたイナゴにはHEX1Bとエノラーゼのみが存在した。Broekhoven ら[123] は、3 種類の食用ミールワームの加熱処理および 試験管内試験 消化後に、トロポミオシン IgE 相互反応によるアレルギー反応が低下することを観察している。

これに対して、発酵や酵素技術は、低アレルゲン食品を効果的に製造するための主要なプロセスとして知られている。発酵や酵素技術の使用中、アレルゲンのエピトープ領域は広くプロテアーゼにさらされるため、IgEやIgGの反応性を低下させることができる[18]。これらの技術は、乳児用ミルクなどの低アレルゲン食品を製造するために食品産業で広く利用されている[124,125]。昆虫タンパク質によるアレルギー反応を低下させる役割を評価するために、高圧、マイクロ波加熱、超音波処理などの他の加工技術を含むさらなる研究が必要である。

4.結論と今後の方向性

世界の食糧需要は 2050年までに50%以上増加すると推定され、世界中の農業システムにとって課題となっている。従来の肉や乳製品を生産するための家畜の飼育に伴う環境への悪影響から、食糧危機を改善するために、養殖された食用昆虫の消費が提案されている[5]。食用昆虫は、抗酸化作用、抗高血圧作用、抗炎症作用、抗菌作用、免疫調節作用をもたらす可能性があるため、人間の健康にとって有益である。試験管内試験アッセイや生体内試験動物モデルを用いて有益な活性が実証されたにもかかわらず、ヒトにおける臨床的有効性を裏付けるにはさらなる研究が必要である。予備的な証拠によると、食用昆虫は、前生物学的効果または病原体に対する抗菌活性によって、腸内細菌叢にプラスの影響を与える可能性がある。調理・加工された食用昆虫の微生物および抗栄養分析により、適切な加工方法(または複数の方法の組み合わせ)の適用により、微生物負荷および抗栄養含有量が減少することが実証されている。

他の食品と同様に、昆虫の品質と安全性についても考慮する必要がある。食用昆虫を調理・加工する際に適用される現行の食品加工法(例:熱処理)は、その安全性を保証することができる。しかし、食用昆虫の微生物的安全性を農場生産、加工、および取り扱い中に保証するためには、新しい技術(例:パルス電界)を検討し、さらに衛生的な実践を行う必要がある。そのため、自然界で採取された昆虫ではなく、飼料や取り扱い条件が管理・規定されている農場で飼育された昆虫を消費することが推奨されている。米国や欧州の規制では、野生で採集された食用昆虫を使用することは禁止されており、その結果、食用に特化した新しい昆虫養殖場がいくつか開発されている。食用昆虫の生産と消費を管理し、生産者に保証を与え、消費者保護を実現するために、飼育と検査の基準を確保する適切な法律を開発する必要性を強調することが重要である。

食用昆虫における微生物病原体や抗栄養因子の存在について述べた研究はほとんどないが、適切な加工技術によってその存在を抑えることができる。また、いくつかの研究では、抗栄養化合物は低濃度であること、および/または他の従来の食品に存在するものと同様であることが報告されている。とはいえ、その存在を見過ごすわけにはいかない。これらの抗栄養因子の特定と、これらの因子を除去するための加工方法の影響の特定に関するさらなる研究が探求されるべきである。今後、アレルゲン、重金属、ダイオキシン、農薬など、その他の潜在的な危険性についても、消費者に対する潜在的なリスクを判断するために評価する必要がある。しかしながら、食用昆虫の摂取は、私たちの食生活に良質な栄養素(タンパク質)をもたらすだけでなく、その他の健康上の利点ももたらし、同時に、肉、乳製品、植物など他の食品に存在するものと何ら変わらない、人間に対する重大な生物的・反栄養的リスクをもたらさないことを示す証拠がある。

資金調達

この研究は、USDA National Institute of Food and Agriculture, Hatch Act formula funds project 1019794の支援を受けている。

利益相反

著者は利益相反のないことを宣言している。