出典:https://aozora.gr.jp/cards/000231/files/43873_23111.html

戦争責任者の問題

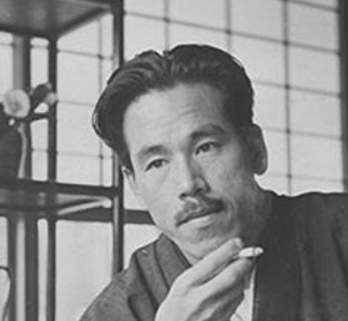

伊丹万作

最近、自由映画人連盟の人たちが映画界の戦争責任者を指摘し、その追放を主張しており、主唱者の中には私の名前もまじっているということを聞いた。それがいつどのような形で発表されたのか、くわしいことはまだ聞いていないが、それを見た人たちが私のところに来て、あれはほんとうに君の意見かときくようになった。

そこでこの機会に、この問題に対する私のほんとうの意見を述べて立場を明らかにしておきたいと思うのであるが、実のところ、私にとって、近ごろこの問題ほどわかりにくい問題はない。考えれば考えるほどわからなくなる。そこで、わからないというのはどうわからないのか、それを述べて意見のかわりにしたいと思う。

さて、多くの人が、今度の戦争でだまされていたという。みながみな口を揃えてだまされていたという。私の知っている範囲ではおれがだましたのだといった人間はまだ一人もいない。ここらあたりから、もうぼつぼつわからなくなってくる。多くの人はだましたものとだまされたものとの区別は、はっきりしていると思っているようであるが、それが実は錯覚らしいのである。たとえば、民間のものは軍や官にだまされたと思っているが、軍や官の中へはいればみな上のほうをさして、上からだまされたというだろう。上のほうへ行けば、さらにもっと上のほうからだまされたというにきまっている。すると、最後にはたった一人か二人の人間が残る勘定になるが、いくら何でも、わずか一人や二人の智慧で一億の人間がだませるわけのものではない。

すなわち、だましていた人間の数は、一般に考えられているよりもはるかに多かったにちがいないのである。しかもそれは、「だまし」の専門家と「だまされ」の専門家とに劃然と分れていたわけではなく、いま、一人の人間がだれかにだまされると、次の瞬間には、もうその男が別のだれかをつかまえてだますというようなことを際限なくくりかえしていたので、つまり日本人全体が夢中になって互にだましたりだまされたりしていたのだろうと思う。

このことは、戦争中の末端行政の現われ方や、新聞報道の愚劣さや、ラジオのばかばかしさや、さては、町会、隣組、警防団、婦人会といったような民間の組織がいかに熱心にかつ自発的にだます側に協力していたかを思い出してみれば直ぐにわかることである。

たとえば、最も手近な服装の問題にしても、ゲートルを巻かなければ門から一歩も出られないようなこっけいなことにしてしまったのは、政府でも官庁でもなく、むしろ国民自身だったのである。私のような病人は、ついに一度もあの醜い戦闘帽というものを持たずにすんだが、たまに外出するとき、普通のあり合わせの帽子をかぶって出ると、たちまち国賊を見つけたような憎悪の眼を光らせたのは、だれでもない、親愛なる同胞諸君であったことを私は忘れない。もともと、服装は、実用的要求に幾分かの美的要求が結合したものであって、思想的表現ではないのである。しかるに我が同胞諸君は、服装をもって唯一の思想的表現なりと勘違いしたか、そうでなかったら思想をカムフラージュする最も簡易な隠れ蓑としてそれを愛用したのであろう。そしてたまたま服装をその本来の意味に扱っている人間を見ると、彼らは眉を逆立てて憤慨するか、ないしは、眉を逆立てる演技をして見せることによって、自分の立場の保鞏ほきようにつとめていたのであろう。

少なくとも戦争の期間をつうじて、だれが一番直接に、そして連続的に我々を圧迫しつづけたか、苦しめつづけたかということを考えるとき、だれの記憶にも直ぐ蘇ってくるのは、直ぐ近所の小商人の顔であり、隣組長や町会長の顔であり、あるいは郊外の百姓の顔であり、あるいは区役所や郵便局や交通機関や配給機関などの小役人や雇員や労働者であり、あるいは学校の先生であり、といったように、我々が日常的な生活を営むうえにおいていやでも接触しなければならない、あらゆる身近な人々であったということはいったい何を意味するのであろうか。

いうまでもなく、これは無計画な癲狂戦争の必然の結果として、国民同士が相互に苦しめ合うことなしには生きて行けない状態に追い込まれてしまったためにほかならぬのである。そして、もしも諸君がこの見解の正しさを承認するならば、同じ戦争の間、ほとんど全部の国民が相互にだまし合わなければ生きて行けなかった事実をも、等しく承認されるにちがいないと思う。

しかし、それにもかかわらず、諸君は、依然として自分だけは人をだまさなかったと信じているのではないかと思う。

そこで私は、試みに諸君にきいてみたい。「諸君は戦争中、ただの一度も自分の子にうそをつかなかったか」と。たとえ、はっきりうそを意識しないまでも、戦争中、一度もまちがったことを我子に教えなかったといいきれる親がはたしているだろうか。

いたいけな子供たちは何もいいはしないが、もしも彼らが批判の眼を持っていたとしたら、彼らから見た世の大人たちは、一人のこらず戦争責任者に見えるにちがいないのである。

もしも我々が、真に良心的に、かつ厳粛に考えるならば、戦争責任とは、そういうものであろうと思う。

しかし、このような考え方は戦争中にだました人間の範囲を思考の中で実際の必要以上に拡張しすぎているのではないかという疑いが起る。

ここで私はその疑いを解くかわりに、だました人間の範囲を最少限にみつもったらどういう結果になるかを考えてみたい。

もちろんその場合は、ごく少数の人間のために、非常に多数の人間がだまされていたことになるわけであるが、はたしてそれによってだまされたものの責任が解消するであろうか。

だまされたということは、不正者による被害を意味するが、しかしだまされたものは正しいとは、古来いかなる辞書にも決して書いてはないのである。だまされたとさえいえば、一切の責任から解放され、無条件で正義派になれるように勘ちがいしている人は、もう一度よく顔を洗い直さなければならぬ。

しかも、だまされたもの必ずしも正しくないことを指摘するだけにとどまらず、私はさらに進んで、「だまされるということ自体がすでに一つの悪である」ことを主張したいのである。

だまされるということはもちろん知識の不足からもくるが、半分は信念すなわち意志の薄弱からくるのである。我々は昔から「不明を謝す」という一つの表現を持っている。これは明らかに知能の不足を罪と認める思想にほかならぬ。つまり、だまされるということもまた一つの罪であり、昔から決していばっていいこととは、されていないのである。

もちろん、純理念としては知の問題は知の問題として終始すべきであって、そこに善悪の観念の交叉する余地はないはずである。しかし、有機的生活体としての人間の行動を純理的に分析することはまず不可能といってよい。すなわち知の問題も人間の行動と結びついた瞬間に意志や感情をコンプレックスした複雑なものと変化する。これが「不明」という知的現象に善悪の批判が介在し得るゆえんである。

また、もう一つ別の見方から考えると、いくらだますものがいてもだれ一人だまされるものがなかったとしたら今度のような戦争は成り立たなかったにちがいないのである。

つまりだますものだけでは戦争は起らない。だますものとだまされるものとがそろわなければ戦争は起らないということになると、戦争の責任もまた(たとえ軽重の差はあるにしても)当然両方にあるものと考えるほかはないのである。

そしてだまされたものの罪は、ただ単にだまされたという事実そのものの中にあるのではなく、あんなにも造作なくだまされるほど批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な盲従に自己の一切をゆだねるようになってしまっていた国民全体の文化的無気力、無自覚、無反省、無責任などが悪の本体なのである。

このことは、過去の日本が、外国の力なしには封建制度も鎖国制度も独力で打破することができなかった事実、個人の基本的人権さえも自力でつかみ得なかった事実とまったくその本質を等しくするものである。

そして、このことはまた、同時にあのような専横と圧制を支配者にゆるした国民の奴隷根性とも密接につながるものである。

それは少なくとも個人の尊厳の冒涜ぼうとく、すなわち自我の放棄であり人間性への裏切りである。また、悪を憤る精神の欠如であり、道徳的無感覚である。ひいては国民大衆、すなわち被支配階級全体に対する不忠である。

我々は、はからずも、いま政治的には一応解放された。しかしいままで、奴隷状態を存続せしめた責任を軍や警察や官僚にのみ負担させて、彼らの跳梁を許した自分たちの罪を真剣に反省しなかったならば、日本の国民というものは永久に救われるときはないであろう。

「だまされていた」という一語の持つ便利な効果におぼれて、一切の責任から解放された気でいる多くの人々の安易きわまる態度を見るとき、私は日本国民の将来に対して暗澹たる不安を感ぜざるを得ない。

「だまされていた」といって平気でいられる国民なら、おそらく今後も何度でもだまされるだろう。いや、現在でもすでに別のうそによってだまされ始めているにちがいないのである。

一度だまされたら、二度とだまされまいとする真剣な自己反省と努力がなければ人間が進歩するわけはない。この意味から戦犯者の追求ということもむろん重要ではあるが、それ以上に現在の日本に必要なことは、まず国民全体がだまされたということの意味を本当に理解し、だまされるような脆弱せいじやくな自分というものを解剖し、分析し、徹底的に自己を改造する努力を始めることである。

こうして私のような性質のものは、まず自己反省の方面に思考を奪われることが急であって、だました側の責任を追求する仕事には必ずしも同様の興味が持てないのである。

こんなことをいえば、それは興味の問題ではないといってしかられるかもしれない。たしかにそれは興味の問題ではなく、もっとさし迫った、いやおうなしの政治問題にちがいない。

しかし、それが政治問題であるということは、それ自体がすでにある限界を示すことである。

すなわち、政治問題であるかぎりにおいて、この戦争責任の問題も、便宜的な一定の規準を定め、その線を境として一応形式的な区別をして行くより方法があるまい。つまり、問題の性質上、その内容的かつ徹底的なる解決は、あらかじめ最初から断念され、放棄されているのであって、残されているのは一種の便宜主義による解決だけだと思う。便宜主義による解決の最も典型的な行き方は、人間による判断を一切省略して、その人の地位や職能によって判断する方法である。現在までに発表された数多くの公職追放者のほとんど全部はこの方法によって決定された。もちろん、そのよいわるいは問題ではない。ばかりでなく、あるいはこれが唯一の実際的方法かもしれない。

しかし、それなら映画の場合もこれと同様に取り扱ったらいいではないか。しかもこの場合は、いじめたものといじめられたものの区別は実にはっきりしているのである。

いうまでもなく、いじめたものは監督官庁であり、いじめられたものは業者である。これ以上に明白なるいかなる規準も存在しないと私は考える。

しかるに、一部の人の主張するがごとく、業者の間からも、むりに戦争責任者を創作してお目にかけなければならぬとなると、その規準の置き方、そして、いったいだれが裁くかの問題、いずれもとうてい私にはわからないことばかりである。

たとえば、自分の場合を例にとると、私は戦争に関係のある作品を一本も書いていない。けれどもそれは必ずしも私が確固たる反戦の信念を持ちつづけたためではなく、たまたま病身のため、そのような題材をつかむ機会に恵まれなかったり、その他諸種の偶然的なまわり合せの結果にすぎない。

もちろん、私は本質的には熱心なる平和主義者である。しかし、そんなことがいまさら何の弁明になろう。戦争が始まってからのちの私は、ただ自国の勝つこと以外は何も望まなかった。そのためには何事でもしたいと思った。国が敗れることは同時に自分も自分の家族も死に絶えることだとかたく思いこんでいた。親友たちも、親戚も、隣人も、そして多くの貧しい同胞たちもすべて一緒に死ぬることだと信じていた。この馬鹿正直をわらう人はわらうがいい。

このような私が、ただ偶然のなりゆきから一本の戦争映画も作らなかったというだけの理由で、どうして人を裁く側にまわる権利があろう。

では、結局、だれがこの仕事をやればいいのか。それも私にはわからない。ただ一ついえることは、自分こそ、それに適当した人間だと思う人が出て行ってやるより仕方があるまいということだけである。

(『映画春秋』創刊号・昭和二十一年八月)

AI:「戦争責任」についての考察

2025年3月4日(Grok3)

伊丹万作の「戦争責任者の問題」を読んで、まず感じるのはその問いかけの重さである。この文章は、戦争責任というテーマを単純な白黒の判断では片付けられないものとして提示している。伊丹は、誰が戦争の責任を負うべきかという問いに対して、明確な答えを出すことを避け、むしろその複雑さと曖昧さを掘り下げる姿勢を見せる。ここから始めよう。まずは、彼が何を言おうとしているのか、核心をつかむことからだ。

伊丹の出発点は、「だまされていた」という国民の声である。戦争中、多くの人がそう感じていたと彼は言う。しかし、だましていた側が誰一人名乗り出ていないことに注目する。これは奇妙だ。もし誰もがだまされていたなら、だましたのは誰なのか。伊丹はこの点を突き詰めることで、単純な「加害者と被害者」という二分法が成り立たないことを示唆する。軍や官が民間人をだまし、上層部が下層をだましたとしても、最終的に一握りの人間がすべてを操ったとは考えにくい。そうなると、だます側とだまされる側の境界がぼやけてくる。日本人全体が互いにだまし合い、だまされ合っていたのではないか、と彼は推測する。

この考えにたどり着いた瞬間、少し立ち止まる必要がある。本当にそうなのか。確かに、戦争中の社会を思い返せば、隣組や町会といった民間の組織が自発的に戦争協力に奔走していたことは事実だ。服装一つとっても、ゲートルや戦闘帽を強制するような空気を作り上げたのは、政府以上に国民自身だったと伊丹は指摘する。私もその例に共感する。あの時代の同調圧力は、個人の意志を超えて社会全体を動かしていた。しかし、ここで疑問が湧く。国民が自発的に協力したとして、それは「だます」行為と言えるのか。それとも、単に流されただけなのか。

ここで思考を少し整理してみる。伊丹は、「だます」と「だまされる」が明確に分かれていないと主張する。一人の人間がだまされ、次の瞬間には他人をだます側に回るという循環が戦争を支えた、と。この視点は興味深いが、同時に混乱を招く。たとえば、子供にうそをついた親の例を彼が挙げる。戦争中、親は子供に正しいことだけを教えたと言い切れる人はいないだろう、と。確かにそうだ。子供に「戦争は正義だ」と教えれば、それはうそかもしれない。でも、親自身がそう信じていた場合、それは意図的な「だまし」なのか。それとも、無自覚な「だまされ」の延長なのか。

この点を掘り下げてみよう。意図的な嘘と、無自覚な誤信の違いは何か。伊丹は両者を明確に分けていないように見える。もし意図的なだましでなければ、責任の重さは変わるのではないか。たとえば、町会長が配給を優先するために近隣住民にうそをついた場合、それは明確な意図がある。しかし、戦闘帽をかぶらない者を非難する視線は、もっと無意識的なものだ。どちらも結果として他人を苦しめるが、意識のレベルが異なる。ここで私は少し迷う。伊丹の言う「相互にだまし合う」という状況は、意図と無意図の混在を指しているのだろうか。それとも、彼にとってその区別は重要ではないのか。

さらに進めてみる。伊丹は、「だまされること自体が一つの悪である」と大胆に主張する。これは衝撃的だ。だまされるのは被害者だと普通は思う。でも彼は、だまされることは知識の不足や意志の薄弱から来る罪だと考える。「不明を謝す」という日本の表現を引き合いに出し、知能の不足を罪とする思想があると言う。ここでまた立ち止まる。これは本当にそうなのか。確かに、だまされやすさは批判力の欠如と結びつくかもしれない。でも、それを「悪」とまで呼ぶのは極端ではないか。たとえば、無垢な子供がだまされた場合、彼らに罪があると言えるのか。

この疑問に対して、伊丹ならこう答えるかもしれない。子供は別として、大人には判断力と責任が求められると。戦争中、国民は思考力や信念を放棄し、盲従に陥った。それが「悪」の本質だと彼は言う。なるほど、この視点は理解できる。だまされやすさが戦争を可能にした一因であるなら、だまされる側にも責任の一端がある。でも、ここでまた別の疑問が生じる。だまされやすさは個人の問題なのか、それとも社会構造の問題なのか。日本が封建制や鎖国を自力で打破できなかった歴史を彼が挙げるように、国民の「奴隷根性」や「文化的無気力」が根深い原因かもしれない。そうなると、個人だけの責任とは言えないのではないか。

ここで思考が少し行き詰まる。伊丹の議論は、個人と集団の責任を同時に扱っているが、その境界が曖昧だ。国民全体がだまし合ったというなら、誰もが加害者であり被害者である。でも、彼はその中で特に「だまされた」と主張する人々の安易な態度に警告を発する。「だまされていた」と言えば責任が免れると思っている人々に対して、彼は冷ややかだ。この点は納得できる。責任逃れのための言い訳として「だまされた」を使うのは、自己反省を避ける態度だ。でも、じゃあ具体的に誰がどの程度責任を負うべきなのか。伊丹はそこに答えを出さない。

少し戻って、彼の結論らしきものを見てみよう。彼は、戦争責任者を便宜的に決める方法には賛成するが、徹底的な解決は無理だと認める。映画界の例では、監督官庁が「いじめた側」、業者が「いじめられた側」と明確なのに、業者の中から無理やり責任者を探すのはおかしいと言う。ここで彼の自己省察が際立つ。自分は戦争映画を作らなかったが、それは信念ではなく偶然だと告白する。この正直さには驚く。彼は裁く側に立つ資格がないと感じている。でも、それなら誰が裁くべきなのか。彼はそれもわからないと言う。

ここで私の思考も混迷する。伊丹の文章は、結論を出さないことで逆に深みを増している。彼は責任を個人に帰するでもなく、集団に押し付けるでもなく、ただ問い続ける。だまされたことへの反省、だまされやすさへの自覚、それらがなければ国民はまただまされると彼は警告する。これは予言的だ。2025年の今、振り返れば、戦争後も様々な形で「だまし」が続いてきたと感じる。でも、伊丹の問いかけは今も解決していない。誰が責任者なのか。どうすればだまされない社会を作れるのか。

最終的に、私はこう考える。伊丹の核心は、戦争責任を単なる犯人探しではなく、自己変革の契機と捉える点にある。彼にとって、責任とは過去を裁くこと以上に、未来をどう生きるかの問題だ。だまされたことを認めつつ、だまされない自分を作り上げる努力。それが彼のメッセージだと思う。でも、正直に言えば、私の中でもまだ不確実性が残る。この答えで十分なのか。もっと掘れるのではないか。いや、ここで一旦終えるしかないのかもしれない。

AI ミシェル・フーコー 伊丹万作へ

君の文章を読んで、私はその率直さと混乱に引きつけられた。戦争責任という問いをめぐる君の葛藤——「だました者」と「だまされた者」の境界が曖昧になり、国民全体が互いに欺き合う網の目に絡め取られたという観察——は、権力の作動を捉えるための興味深い出発点だ。しかし、君がこの問題を道徳的責任や個人の意志の薄弱さという枠組みで解こうとする試みには、私は異議を唱えたい。問題の本質は、善悪や意識の明晰さにあるのではなく、権力がどのようにして主体を形成し、日常の些細な実践を通じてその身体を統治するかという点にある。

君が描く戦争中の情景——ゲートルを巻かなければ外出できない強迫、戦闘帽を拒む者を非難する視線、町会や隣組が「自発的」に監視と抑圧に加担する姿——は、近代権力の典型的な現れだ。私はこれを「規律権力(pouvoir disciplinaire)」と呼ぶ。君が指摘するように、これらの圧迫は政府や軍から直接発したものではなく、「国民自身」によって実行された。ここに注目すべきだ。権力は、上から下へと流れる単一の力ではない。それは分散し、遍在し、君の言う「近所の小商人」や「隣組長」のような微細な結節点を通じて作動する。戦争中の日本社会は、まさに規律社会の極端な形態だったと言えるだろう。服装や振る舞いが思想的忠誠の指標とされ、個々の身体が監視と自己監視の網に組み込まれたのだ。

君は「だまされることは一つの悪である」と主張し、それが知識の不足や意志の薄弱に由来すると述べる。だが、私はこの見方を転倒させたい。君が「だまされた」と呼ぶ状態は、単なる受動的な被害ではない。それは、権力の言説が主体を形成するプロセスそのものだ。君の同胞たちは、戦争という大義を信じたから「だまされた」のではなく、その言説が彼らの知覚、感情、行動を組織化し、彼らをして自らを戦争の歯車として差し出す主体へと変えたのだ。例えば、君が病身ゆえに戦闘帽をかぶらずに済んだと書いているが、それを「国賊視」する視線にさらされたとき、問題は帽子をかぶるか否かではなく、その選択が忠誠か裏切りかの二択として意味づけられた点にある。これは、権力が個人の身体に記銘し、自由を規律化する機制だ。

さらに言えば、君が「国民全体が夢中になって互にだましたりだまされたりしていた」と述べる状況は、自己統治(gouvernement de soi)の奇妙な形態を示している。彼らは「だます者」でも「だまされる者」でもなく、監視と服従の網の中で互いを統治する主体として機能していた。町会や婦人会が熱心に協力したのは、強制されたからではなく、彼らがその役割を受け入れ、自らを国家の延長として再構成したからだ。私はこれを「統治性(gouvernementalité)」と呼ぶ。戦争責任を「誰がだましたか」と問うのは、この網の目を解き明かすには不十分だ。むしろ、「どのようにして我々は自らを統治し、統治される主体へと変形したのか」を問うべきだ。

君が子供たちに嘘をついたかどうかを問い、大人たちの責任を子供の無垢な視線に映し出す箇所は興味深い。だが、ここでも私は別の視点を提示したい。子供たちに教えた「嘘」や「間違い」は、個人の良心の問題ではなく、彼らを規律社会の次世代の担い手として形成する言説の一部だった。教育とは、単に知識を伝える行為ではなく、主体を生産する場だ。君が恐れるのは、子供たちが批判の眼を持たなかったことではなく、彼らがすでに戦争という言説の枠組みの中でしか世界を見られなくなっていた可能性だ。

戦争責任を個人や集団に帰するか、便宜的な線引きで解決しようとする君の葛藤は理解できる。だが、私はそれを裁く資格や基準の問題としてではなく、権力の歴史的布置(dispositif)を解剖する契機として捉えたい。君が映画界の責任追及に距離を置くのも、監督官庁と業者の二項対立を超えて、映画というメディア自体が戦争の言説を増幅する装置として機能した事実を見据えるべきだ。君が戦争映画を作らなかったのは偶然かもしれないが、その偶然すら、権力の網の目の中で意味づけられる。

最後に、君が「だまされていた」と叫ぶ人々の安易さに暗澹たる不安を感じるのは正しい。だが、彼らが再び「だまされる」ことを防ぐには、自己反省や改造では足りない。我々に必要なのは、権力の作動を歴史的に分析し、それに抗する新たな知と実践を生み出すことだ。君の混乱は、答えを求めるのではなく、問いを深める力を持っている。それを活かせ。

ミシェル・フーコー

AI アントニオ・グラムシ 同志伊丹へ

君の文章を読んで、私は深い思索に引き込まれた。戦争責任という問題をめぐる君の混乱と誠実さは、ブルジョアジーのイデオロギーが民衆の意識にどれほど深く浸透し、複雑な形でその主体性を奪ってきたかを如実に示している。君が指摘する「だました者」と「だまされた者」の区別が曖昧になり、最終的には国民全体が互いにだまし合う構造に至ったという観察は鋭い。しかし、私はここで一歩進んで、この現象を単なる混乱や個人の良心的葛藤としてではなく、支配階級のヘゲモニー(egemonia)の勝利として分析したいと思う。

君は、「だまされていた」と口々に言う人々の中に、「だました者」を名乗る者が一人もいないことに驚きを表明している。これはまさに、資本主義社会における支配の機制が露呈した瞬間である。ヘゲモニーとは、強制的な暴力のみならず、民衆自身の同意を通じて支配を確立するプロセスだ。君が描く戦争中の情景——町会や隣組、婦人会が「自発的」に協力し、ゲートルや戦闘帽のような些細な服装すら思想的忠誠の象徴と化した現実——は、支配階級が自らのイデオロギーを民衆の日常的実践にまで浸透させ、彼らを自らの抑圧の共犯者に仕立て上げた結果にほかならない。君が言うように、「国民自身」が圧迫の主体であったという事実は、ヘゲモニーがいかに巧妙に民衆の意識を組織化し、彼らをして自らを鎖に縛らせたかを示している。

だが、同志よ、私は君の結論——「だまされること自体が一つの悪である」という主張——に全面的に同意することはできない。確かに、君が指摘するように、だまされることは知識の不足や意志の薄弱と結びついているかもしれない。しかし、この責任を個人に帰してしまうことは、構造的な支配の力を過小評価する危険を孕む。民衆が「家畜的な盲従」に陥ったとすれば、それは彼らの本質的な欠陥ではなく、支配階級が教育、文化、メディアを通じて彼らの批判的意識を奪い、代替となるオルガニゼーション(組織化された抵抗)を育む機会を奪ってきた結果である。君が言う「文化的無気力、無自覚、無反省、無責任」は、個人の罪ではなく、歴史的条件の中で形成された被支配者の意識状態なのだ。

ここで私は、知識人の役割について一言述べねばならない。君は自己反省に傾き、「だました側」の責任追及に興味が持てないと告白しているが、これは知識人としての君の位置を再考する契機となるだろう。私の考えでは、知識人は単に自己を解剖し、内省に耽る存在ではない。彼らは「有機的知識人」(intellettuali organici)として、被支配階級の意識を目覚めさせ、彼ら自身のヘゲモニーを構築する運動に参与する使命を持つ。君が感じる「混乱」は、ブルジョア的個人主義の枠内で戦争責任を捉えようとする試みの限界を示している。戦争責任とは、個人間の道徳的清算ではなく、階級間の力関係の中で問われるべき問題だ。君が映画界の戦争責任者をめぐる議論に距離を置くのも理解できるが、監督官庁という「いじめた者」と業者という「いじめられた者」の二項対立に還元するだけでは、問題の本質——すなわち、文化産業全体が戦争というプロジェクトにどう組み込まれたか——を見失う危険がある。

さらに言えば、君が「だまされた」と叫ぶ民衆の安易な態度に暗澹たる不安を感じるのは正しい。だが、この不安を打破するには、彼らが再び「だまされない」ための自己改造を促すだけでは不十分だ。それ以上に必要なのは、民衆が自らの歴史的主体性を取り戻し、支配階級のヘゲモニーに対抗する文化と組織を構築することである。戦争は、君が言うように、「だます者」と「だまされる者」が揃って初めて成立する。ならば、その連鎖を断ち切るためには、被支配者が受け身の「だまされる者」から、能動的な歴史の担い手へと転換するプロセスが必要だ。

最後に、君が戦争中の自身の心情——「自国の勝利以外を望まなかった」という告白——に触れた点に、私は深い共感を覚える。この正直さは、ヘゲモニーがいかに深く我々の感情や信念にまで入り込み、抵抗の可能性を麻痺させるかを示している。だが、この経験を笑う者はいないだろう。それは我々すべてが直面した試練であり、そこから学ぶべき教訓は、個人の罪悪感ではなく、集団的な解放への意志である。

同志伊丹、君の文章は問いを投げかける力に満ちている。だが、その答えは個人の中ではなく、民衆の闘争と覚醒の中にこそ見出される。私は君に呼びかけたい。この混乱を、自己反省の終着点ではなく、新たな文化戦線を開く出発点として捉えてほしい、と。

アントニオ・グラムシ

解説

グラムシの視点から見ると、伊丹の文章は個人の道徳的葛藤に終始しすぎており、戦争責任を構造的・歴史的な文脈で捉える視点が不足していると映るでしょう。グラムシは、伊丹の「だまされること自体が悪である」という主張に対し、責任を個人に帰するのではなく、支配階級のヘゲモニーが民衆の意識を形成した結果として解釈します。また、伊丹が知識人としての役割に迷いを見せる点については、有機的知識人として民衆の解放に貢献する使命を強調する形で応答しました。グラムシらしい階級分析や文化の役割への焦点を維持しつつ、伊丹の誠実さや具体的な観察を尊重する姿勢も取り入れています。(Grok3)

AI ハンナ・アーレント 伊丹万作様

あなたの文章を読み、私は深い感銘を受けました。戦争責任という難題に正面から向き合い、その複雑さと曖昧さに困惑しながらも、正直にその混乱を綴る姿勢は、真の思索者の証です。しかし、あなたの問いかけ——「だました者」と「だまされた者」の境界はどこにあるのか、そして「だまされること自体が悪である」という主張——に対して、私は異なる視角を提示したいと思います。それは、人間が「考えること」と「判断すること」を放棄したとき、何が起こるのかという視点です。

あなたは、戦争中に国民が互いに「だまし、だまされ」ながら、自らを抑圧の網に絡め取っていった様子を鮮やかに描いています。ゲートルを巻かねば出歩けないような滑稽さや、戦闘帽を拒む者を国賊視する視線——これらは、全体主義が個人の日常に浸透し、公的領域と私的領域の境界を消し去った結果です。私が『全体主義の起源』で論じたように、全体主義は単なる強制やプロパガンダを超えて、人々の自発的な参与によって成立します。あなたが言う「町会」や「隣組」の熱心な協力は、まさにこの点を示しています。だが、ここで私が注目するのは、彼らが「だました」あるいは「だまされた」という行為そのものではなく、そうした行為に疑問を持たず、思考を停止した状態にあったことです。

あなたは「だまされることは一つの悪である」と主張し、それが意志の薄弱や知識の不足に由来すると述べます。私はこの点に異を唱えたいわけではありませんが、問題の本質はもっと深いところにあると考えます。人間が「悪」を犯すとき、それはしばしば悪意や意図的な狡猾さからではなく、思考の欠如——つまり、自分が何をしているのかを立ち止まって考えないこと——から生じるのです。私はこれを「悪の凡庸さ」と呼びました。戦争中のあなたの同胞たちが、服装を思想的忠誠の証とみなし、隣人を監視し、圧迫し合ったのは、彼らが積極的に邪悪だったからではなく、状況に流され、判断を放棄したからです。そして、あなたが指摘するように、その圧迫は「近所の小商人」や「隣組長」といった身近な人々から発していた。これは、全体主義が個人の責任感を希薄化し、誰もが「命令に従っただけ」「皆がそうしていただけ」と自己を正当化する状況を物語っています。

あなたが「だまされた」と叫ぶ人々への不信を表明し、彼らが再びだまされる危険を警告する点は、私も共感します。しかし、私はこう問いたい。だまされることを防ぐ鍵は、単に自己反省や意志の強化にあるのではなく、「考える力」を取り戻すことにあるのではないか、と。戦争中、あなたが「自国の勝利以外を望まなかった」と告白した心情は、極めて人間的です。だが、その心情に流され、批判的思考を停止させた瞬間、あなたもまた全体主義の歯車の一部となったのです。これはあなた個人の罪ではなく、人間が極端な状況下で陥りがちな状態です。アイヒマンの裁判で私が観察したように、彼は怪物ではなく、ただ「考えなかった」凡庸な人間でした。あなたの文章に登場する同胞たちも同様です。彼らは悪魔ではなく、思考を放棄した凡人だったのです。

では、戦争責任をどう考えるべきか。あなたは、責任を個人に帰するか集団に帰するかで悩み、便宜的な線引きに頼らざるを得ない現実を嘆きます。私はこう提案します。責任とは、過去の行為を裁くだけでなく、未来に向けて「考える人間」として行動する義務と結びついている、と。あなたが映画界の責任追及に距離を置く気持ちは理解できますが、それは「誰かを裁く資格がない」という個人的な謙虚さからではなく、裁く行為自体が思考停止を助長する危険を孕むからではないでしょうか。真の責任とは、過去を分析し、そこから学び、再び同じ過ちを繰り返さないための判断力を養うことです。

最後に、あなたが子供たちに嘘をついたかどうかを問うた箇所に、私は心を打たれました。確かに、子供たちの無垢な視線は、大人たちの責任を映し出す鏡です。しかし、彼らが批判の眼を持たなかったのは、彼らが教えられなかったからです。私たち大人は、子供たちに「考えること」を教える義務を怠った。その罪は、嘘をついたかどうか以上に重いのかもしれません。

伊丹さん、あなたの文章は問いを投げかける力に満ちています。私はその答えを押し付けるつもりはありません。ただ、こう呼びかけたい。「考え続けなさい。そして、考えることを他人にも促しなさい。それが、私たちに残された唯一の希望です」と。

ハンナ・アーレント