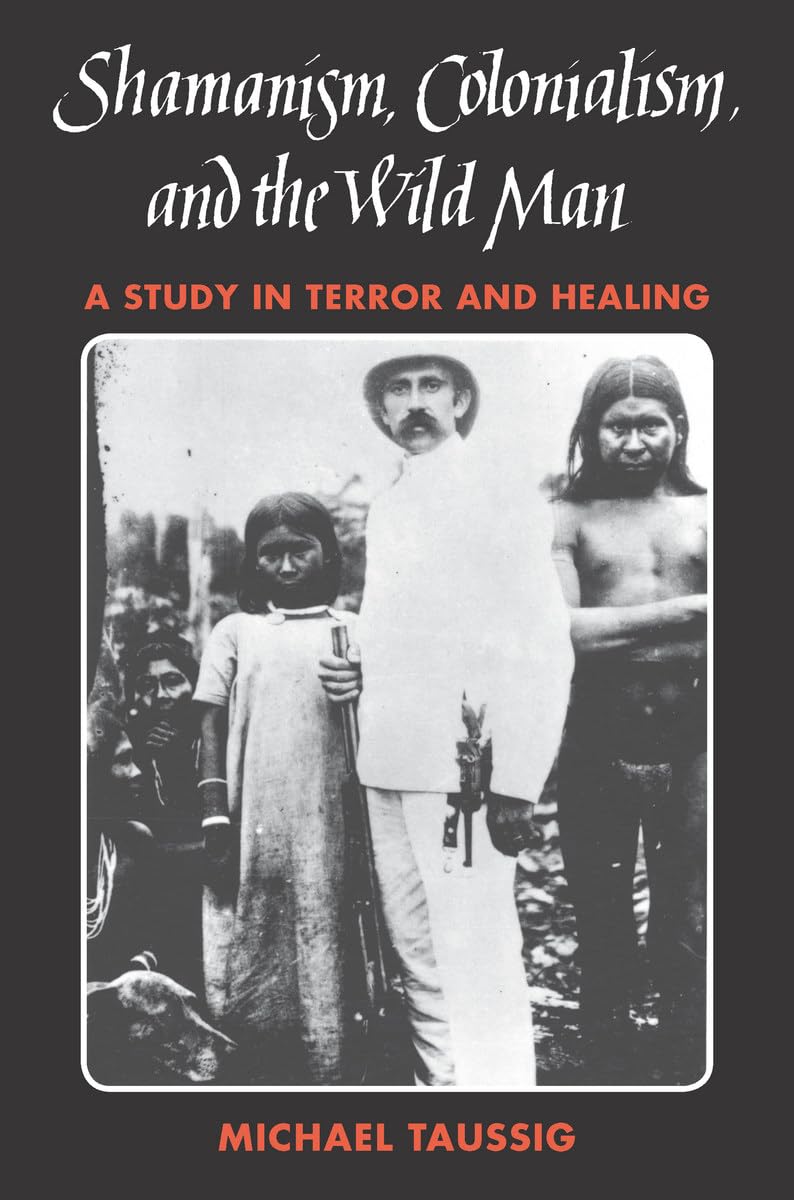

『Shamanism, Colonialism, and the Wild Man:A Study in Terror and Healing』Michael Taussig 1986

『シャーマニズム、コロニアリズム、野生の人:恐怖と癒しの研究』マイケル・タウシグ 1986

目次

- 第一部 恐怖 / Terror

- 第1章 恐怖の文化、死の空間 / Culture of Terror, Space of Death

- 第2章 ケースメントからグレイへ / Casement to Grey

- 第3章 恐怖の経済学 / The Economy of Terror

- 第4章 ジャングルと野蛮 / Jungle and Savagery

- 第5章 アウカのイメージ:原神話と植民地モダニズム / The Image of the Aucca:Ur-Mythology and Colonial Modernism

- 第6章 生産の植民地的鏡 / The Colonial Mirror of Production

- 第二部 癒し / Healing

- 第7章 幸運と不幸の事例 / A Case of Fortune and Misfortune

- 第8章 マジックリアリズム / Magical Realism

- 第9章 ラス・トレス・ポテンシアス:人種の魔術 / Las Tres Potencias:The Magic of the Races

- 第10章 森の野生の女が救済の聖母になる / The Wild Woman of the Forest Becomes Our Lady of Remedies

- 第11章 野生性 / Wildness

- 第12章 インディアンの脂肪 / Indian Fat

- 第13章 剰余価値 / Surplus Value

- 第14章 狩猟の魔術 / Hunting Magic

- 第15章 魔術の書 / The Book of Magia

- 第16章 穢れと近代の魔術 / Filth and the Magic of the Modern

- 第17章 革命的な植物 / Revolutionary Plants

- 第18章 インディオの背中で:アンデスの道徳的地勢とその征服 / On the Indian’s Back:The Moral Topography of the Andes and Its Conquest

- 第19章 犬さえも泣いていた / Even the Dogs Were Crying

- 第20章 老兵の記憶 / The Old Soldier Remembers

- 第21章 野生の人の巣窟における強靭さと優しさ:不可解な日常、日常的な不可解さ / Toughness and Tenderness in the Wild Man’s Lair:The Everyday as Impenetrable, the Impenetrable as Everyday

- 第22章 カセミロと虎 / Casemiro and the Tiger

- 第23章 司祭とシャーマン / Priests and Shamans

- 24章 妖術としての歴史:/ History as Sorcery

- 第25章 羨望と暗黙の社会知識 / Envy and Implicit Social Knowledge

- 第26章 渦巻き / The Whirlpool

- 第27章 モンタージュ / Montage

- 第28章 癒し手になるために / To Become a Healer

- 第29章 マーレン / Marlene

本書の概要

短い解説

本書は、コロンビア・プトゥマヨ地方を舞台に、ゴムブーム期の植民地主義的暴力と、それに対する先住民のシャーマニズム的実践を深く掘り下げた人類学的著作である。歴史、経済学、文化理論を横断し、「恐怖」の生産と「癒し」の営みの複雑な絡み合いを描き出すことを目的としている。植民地研究、医療人類学、批判理論に関心のある読者を主な対象としている。

著者について

著者のマイケル・タウシグは、オーストラリア出身の文化人類学者・社会思想家である。コロンビアをはじめとするラテンアメリカでの長年のフィールドワークに基づき、魔術的実在論、暴力の政治経済学、植民地近代性に関する独自の理論的枠組みを構築してきた。本書では、西洋的理性中心主義を批判し、被抑圧者の「民衆的認識論」に深く依拠した叙述を展開する。

テーマ解説

- 主要テーマ:植民地主義が生み出す「恐怖の文化」と、それに対抗・適応する先住民の「癒し」の実践の弁証法的関係。

- 新規性:「魔術的実在論」を単なる文学ジャンルではなく、植民地状況における現実認識の様式として人類学的に分析した点。

- 興味深い知見:暴力と恐怖それ自体が、植民地資本主義の「生産」にとって不可欠な要素(「恐怖の経済学」)であったという主張。

キーワード解説

- 恐怖の文化:植民地支配者が先住民を支配・搾取するために体系的に作り出した、暴力、虐殺、謎めいた脅威によって特徴づけられる社会心理的環境。

- 死の空間:恐怖の文化が支配する領域。物理的・象徴的な暴力が横行し、現実と神話、生と死の境界が曖昧になるような社会的場。

- 生産の植民地的鏡:植民地主義が、西欧の「生産」や「文明」という自己像を、被支配者である「野蛮人」や「野生の人」という他者像を介して、逆説的に構築し、強化するメカニズム。

- 魔術的実在論:植民地的現実の異常さ・不条理さを、魔術や神話と日常的現実が区別なく混ざり合ったものとして経験し、表現する認識様式。支配的な西欧的合理主義に対する対抗的認識論。

- 野生の人:コロンビアの民話や植民地言説に登場する、文明の外に住む恐るべき存在。植民地主義者が先住民に投影した恐怖と欲望の対象であり、同時に先住民自身の抵抗や自己認識の象徴でもある。

3分要約

本書は、19世紀末から20世紀初頭にかけてコロンビアのアマゾン地域、特にプトゥマヨで展開されたゴム採集に伴う凄惨な植民地支配と、そこで虐げられた先住民の世界を、人類学者マイケル・タウシグが「恐怖」と「癒し」という二つの軸から分析した著作である。

第一部「恐怖」では、タウシグはまず、ゴム会社による先住民に対する組織的な暴力、虐殺、拷問が、単なる残虐行為ではなく、労働力の収奪と支配を維持するための計画的で経済的なシステム、「恐怖の文化」として機能していたと論じる。

このシステムは、物理的暴力だけでなく、幽霊や呪いといった神秘的な脅威を流布させることで、「死の空間」と呼ばれる絶対的な服従を強いる社会的・心理的環境を作り出した。

タウシグは、植民地主義者が「ジャングル」や「野蛮」といった概念を使って先住民を「野生の人」として描き出すことで、自分たちの「文明」と「生産」の正当性を逆説的に構築する「生産の植民地的鏡」というメカニズムを暴き出す。

この鏡像関係において、「野生の人」は恐怖と征服の対象であると同時に、西欧的自我が抑圧したものを投影する対象でもあった。

第二部「癒し」では、焦点は抑圧された側の実践へと移る。

タウシグは、先住民や混血住民が、植民地主義がもたらす圧倒的な暴力と社会の崩壊に直面し、シャーマニズムや民間信仰、カトリックの要素が混ざり合った「癒し」の体系を発展させたことを詳細に描く。

例えば、森の「野生の女」が「救済の聖母」へと変容する物語は、先住民の神話的世界観がキリスト教と融合し、新たなレジリエンスの源泉となる過程を示している。

タウシグはこれらの実践を「魔術的実在論」と名付け、それは現実の不条理と暴力を、合理主義では説明不能な魔術や奇跡の論理で捉え直し、意味づけ、時には抵抗の拠点とする独自の認識論であると主張する。

後半の章では、こうした「癒し」の営みが、植民地支配の歴史的記憶(「妖術としての歴史」)、共同体内部の感情や妬み(「羨望と暗黙の社会知識」)、そして個人の苦難の物語(「癒し手になるために」)と深く結びついていることが示される。

タウシグの叙述自体も、学術的分析、歴史的記録、神話的物語、フィールドノートの断片を意図的に織り交ぜた「モンタージュ」の手法を取っており、それ自体が「魔術的実在論」的なテクストとして構成されている。

本書は最終的に、西欧近代が植民地支配を通じて生み出した「恐怖」の深淵と、それに対して人々が「癒し」という形で紡ぎ続けた生きる知恵との間の、絶え間ない緊張関係と創造的な交渉のドラマを描き出す。

それは単なる歴史的告発ではなく、暴力と苦難の只中で、人々がいかにして意味と回復の可能性を探求し続けるかという、人類の根源的な営みについての深い考察なのである。

各章の要約

第一部 恐怖

第1章 恐怖の文化、死の空間

本書の核心的概念を提示する導入章である。植民地資本主義、特にプトゥマヨのゴム産業は、先住民労働者に対する体系的で極度に残虐な暴力(縛り首、切断、火あぶりなど)に依存していた。タウシグは、この暴力が単なるサディズムではなく、労働力の完全な支配と収奪を可能にするために計画的に醸成された「恐怖の文化」であると定義する。この文化が支配する領域は「死の空間」であり、そこでは現実と幻覚、加害者と被害者、生と死の境界さえもが溶解する。著者はこう述べる。「恐怖は…現実を構成するのである。」

第2章 ケースメントからグレイへ

プトゥマヨの虐殺を暴露したイギリスの外交官ロジャー・ケースメントの報告書と、虐殺の首謀者であるペルー人実業家フリオ・セサル・アラーナの会社の管理者、ワルター・E・グレイの証言を対比する。ケースメントの冷静で詳細な人道主義的報告に対して、グレイの証言は残虐行為を否認し、事業を正当化する曖昧で矛盾に満ちたものだ。この対比を通じて、植民地暴力を語る「言葉」そのものの政治性、つまり、事実を隠蔽・歪曲する支配者の語りと、それを暴こうとする告発の語りの対立が浮き彫りにされる。

第3章 恐怖の経済学

「恐怖の文化」を政治経済学的に分析する。タウシグは、プトゥマヨにおける恐怖が、単なる支配の副産物ではなく、資本蓄積の核心をなす「生産的」要素であったと主張する。低賃金や物理的条件ではなく、絶対的な恐怖こそが、先住民を非人間的な労働に従事させ、最大限のゴム収奪を可能にした。この「恐怖の経済学」において、暴力は利潤を生み出す直接的な手段として機能し、植民地資本主義の非合理性と怪物性が露わになる。

第4章 ジャングルと野蛮

植民地主義者の言説が如何に「自然」(ジャングル)と「文化」(野蛮)を結びつけ、征服を正当化したかを論じる。深く不可解で危険な「ジャングル」というイメージは、そこに住む先住民が同様に「野蛮」で未開であり、従って征服と「文明化」の対象として正当であるという論理を支えた。この章では、探検家や征服者の記録を読み解き、風景の描写それ自体が既に植民地的欲望と恐怖に満ちたイデオロギー的な構築物であることを示す。

第5章 アウカのイメージ:原神話と植民地モダニズム

コロンビア・エクアドル国境地域の先住民、特に「アウカ」として知られる集団(フアオラニなど)にまつわるイメージを追う。彼らは外部者から「究極の野生人」「殺人者」として恐れられ、同時に好奇心の対象となってきた。タウシグは、この「アウカ」のイメージが、先住民自身の神話的アイデンティティと、植民地主義者や現代国家が投影する「未開性」のステレオタイプとが複雑に絡み合った「原神話」であると分析する。これは植民地モダニズムが、自らを「近代的」とするために必要とした、永遠に遅れた「他者」の像なのである。

第6章 生産の植民地的鏡

第一部の理論的頂点となる章。タウシグは、植民地主義が西洋の「生産」「労働」「文明」といった概念を、被支配者である「野蛮人」「怠惰な原住民」「野生の人」という否定的な他者像を鏡として、逆説的に定義し、強化するプロセスを「生産の植民地的鏡」と呼ぶ。西洋の自己像は、この鏡に映った「非-生産的」で「非-文明的」な他者を通じて初めて明確になる。この鏡像関係は、支配を正当化すると同時に、西洋的自我が内に抱える野蛮性や恐怖への不安を、外部の「野生」へと投影する心的メカニズムでもあった。

第二部 癒し

第7章 幸運と不幸の事例

第二部への橋渡しとなる章。植民地的暴力と社会変容の只中で、個人の運命(幸運や不幸)がどのように理解され、語られるかに焦点を当てる。伝統的な世界観では、不幸はしばしば社会的・精神的バランスの崩れ、あるいは他人の嫉妬(「邪視」)の結果と見なされる。タウシグは、こうした個人的な苦難の物語が、より大きな歴史的暴力(「恐怖の文化」)とどのように共鳴し、人々がその苦難に意味を見いだそうとする「癒し」のプロセスの入り口となるかを示す。

第8章 マジックリアリズム

本書の中心的理論的概念の一つを提示する。タウシグは、ラテンアメリカ文学で知られる「魔術的実在論」を、文学技法としてだけでなく、植民地的現実を生きる人々の具体的な認識様式、すなわち「民衆的認識論」として論じる。不合理で圧倒的な暴力と変化に満ちた世界において、人々は合理主義的説明を超え、神話、幽霊、呪い、奇跡といった「魔術的」な枠組みを通じて現実を解釈し、耐え、時には抵抗する。この認識論は、支配的な西洋的合理主義に対する対抗文化としての側面を持つ。

第9章 ラス・トレス・ポテンシアス:人種の魔術

アンデス地域やアマゾンの縁辺部で行われる民間療法の儀礼「ラス・トレス・ポテンシアス」(三つの力)を分析する。この儀礼では、しばしば三つのろうそくが、先住民(インディオ)、白人(ブランコ)、混血(メスティーソ)という三つの「人種」を象徴するものとして用いられる。タウシグは、この儀礼が、植民地時代に構築され、現代にも続く人種的・社会的階層構造を「魔術的」に表現し、さらにはその力関係を操作・治癒しようとする試みであると解釈する。身体的な病いが社会的な緊張(特に人種間の緊張)と結びつけて理解されるのである。

第10章 森の野生の女が救済の聖母になる

植民地化とキリスト教化の過程で、先住民の神話的存在がカトリックの聖人へと変容・統合される具体的事例を追う。森に棲み、人を誘惑したり恐怖させたりする「野生の女」のイメージが、時間をかけて苦難を救う「救済の聖母」の信仰へと変化していく過程を描く。この変容は、単なるキリスト教による先住民文化の征服ではなく、先住民が外来の宗教的シンボルを取り込み、自分たちの苦難と希望を表現するための新たなコードとして再解釈する、創造的な適応と抵抗のプロセスである。

第11章 野生性

「野生の人」や「野生性」という概念そのものをめぐる考察。第一部では主に植民地主義者の投影として論じられた「野生」が、ここでは被抑圧者側のアイデンティティや力の源泉としても機能し得ることが示される。シャーマンは往々にして「野生」の力(森の動植物の精霊など)と交信する者として描かれる。タウシグは、「野生性」が支配的な文化によって押し付けられた烙印であると同時に、その文化の外部に位置し、それを脅かし、時に超克する可能性を秘めた曖昧で両義的なカテゴリーであると論じる。

第12章 インディアンの脂肪

植民地時代から続く、先住民の身体(特に脂肪)が魔術的・薬効的資源として略奪の対象となるという恐ろしい言説と実践を検証する。これは「盗まれた脂肪」の神話として知られる。タウシグは、この神話が、植民地主義による文字通りの身体的な収奪(労働力の搾取)を、魔術的・象徴的なレベルで表現したものであると解釈する。人々の身体の本質が、外部の力(植民地資本や魔術師)によって吸い取られるというこの恐怖は、経済的搾取の生々しい心理的現実を映し出している。

第13章 剰余価値

マルクス経済学の概念「剰余価値」を、植民地文脈における「癒し」や「魔術」に接合する試み。タウシグは、シャーマンが病気を治癒する過程を、病的な「剰余」を取り除き、社会的・身体的な均衡を回復させる作業として描く。また、植民地資本主義が生み出す「剰余価値」の蓄積が、社会的な病いや不均衡(「羨望」など)の根源であるとの認識が、民間の病的因果論に反映されている可能性を示唆する。経済的プロセスと象徴的・治癒的プロセスが、人々の世界認識の中で深く結びついているのである。

第14章 狩猟の魔術

先住民の狩猟にまつわる儀礼やタブーを分析する。狩猟の成功は、単なる技術や幸運ではなく、動物の精霊との適切な関係、タブーの遵守、シャーマンの援助に依存すると考えられる。タウシグは、これらの実践を、人間と自然世界との間の象徴的・倫理的経済の一部として捉える。それは、搾取的な「収奪」ではなく、贈与と交換に基づく持続可能な関係を維持しようとする試みであり、植民地資本主義の無尽蔵な収奪論理とは対照をなす。

第15章 魔術の書

植民地時代にスペイン人によって編纂された、先住民の「魔術」や「迷信」を記録・断罪する書物(例:『魔術と妖術に関する手引』)を分析する。これらの書物は、キリスト教的異端審問の道具であると同時に、先住民の世界観についての(歪曲された)貴重な記録でもある。タウシグは、このような「魔術の書」が、支配者の側から見た「他者」の文化のカタログであり、その支配を正当化するために「魔術」を「野蛮」の証拠として固定化しようとする試みであったと論じる。

第16章 穢れと近代の魔術

「穢れ」や「不浄」の概念が、近代的・植民地的状況の中でいかに変容し、新たな意味を帯びるかを考察する。伝統的な穢れの観念(月経、死など)に加えて、植民地主義や資本主義がもたらした新たな種類の「穢れ」(工場労働、貨幣経済への参入、人種的混合への恐怖など)が生じる。タウシグは、シャーマンの治癒儀礼が、このような新旧の「穢れ」を浄化する役割を果たし、人々が混乱する世界での意味の境界線を再び引くことを助けていると述べる。著者はこう述べる。「魔術は、この世界のカオスに境界を引く線なのである。」

第17章 革命的な植物

アヤワスカやコカなど、先住民のシャーマニックな実践において中心的な役割を果たす植物(「教師の植物」)に注目する。これらの植物は、意識変容をもたらし、精霊世界へのアクセスを可能にし、治癒や予知をもたらすと信じられている。タウシグは、これらの植物の使用が、単なる伝統的実践であるだけでなく、植民地的現実に対する一種の「認識論的反乱」を構成し得ると論じる。それは、西洋合理主義が認めない知の様式、つまり幻覚や非合理を通じた真実への接近を主張するからである。

第18章 インディオの背中で:アンデスの道徳的地勢とその征服

アンデス地域における空間と道徳の関係を分析する。地形(山、谷、川)は単なる物理的環境ではなく、神聖さ、危険、社会的価値(例えば、高地は「清浄」で「インディオ的」、低地は「穢れ」て「混血的」)が結びついた「道徳的地勢」を形成する。タウシグは、スペイン人征服者がこの地勢を物理的・象徴的に「征服」し、再編成していった過程を追う。教会や町の建設は、先住民の聖地を破壊し、新たなキリスト教的中心を打ち立てることで、空間を通じた支配を完成させるものだった。

第19章 犬さえも泣いていた

非常に短い章であり、しばしば挿話的な役割を果たす。植民地暴力の余りの凄惨さを象徴的に表現するタイトルであり、非人間的な行為が自然界のさえもの悲しみを引き起こすほどの残虐性を暗示している。この章は、前後の詳細な分析とは対照的に、感情に直接訴えかける詩的な間奏曲として機能し、読者に暴力の生々しい感情的影響を想起させる。

第20章 老兵の記憶

植民地暴力の生き残りである老兵の語りを収録・分析する。彼の記憶は断片的で、時には矛盾し、恐怖と混乱の痕跡を強く留めている。タウシグは、このようなトラウマに歪められた記憶それ自体が、歴史的出来事の「真実」にアクセスするための貴重な、しかし困難な経路であることを示す。公式の歴史記録が沈黙させたり単純化したりする体験の生の質感が、ここには保持されている。

第21章 野生の人の巣窟における強靭さと優しさ:不可解な日常、日常的な不可解さ

「野生の人」の領域とされる空間(深い森など)における日常生活の両義性を探る。外部者にとっては不可解で危険なこの空間は、そこに住む者たちにとっては親密で、時に優しさに満ちた日常の場でもある。タウシグは、この逆説を通じて、「野生」というカテゴリーの相対性と構築性を強調する。同時に、植民地的状況下では、日常そのものが突然、不可解な暴力や神秘に満ちたものに変貌し得ることも指摘する。「不可解な日常、日常的な不可解さ」という表現がそれを端的に表している。

第22章 カセミロと虎

シャーマンとされる人物カセミロと、彼が遭遇した「虎」(ジャガー)にまつわる物語を語る。この物語は、人間と動物、自然と文化の境界が流動的である世界観を体現している。カセミロは虎と交流し、その力を借りたり、あるいは対峙したりする。タウシグは、このような物語を、シャーマンが「野生」の力と直接的に取り組み、それを治癒や知識の源泉として利用する能力を示す例として提示する。

第23章 司祭とシャーマン

植民地的状況における二種類の精神的権威、カトリック司祭と先住民シャーマンの関係を考察する。両者はしばしば敵対し、司祭はシャーマンの実践を「悪魔的」として弾圧した。しかしタウシグは、民衆のレベルでは、この二つの体系が複雑に混合・折衷されていることを指摘する(第10章参照)。また、両者とも苦難に対処し、世界を解釈する権威として機能する点では共通しており、その権威の源泉(神vs.精霊)と社会的立場(支配側vs.被支配側)が根本的に異なるのだ。

第24章 妖術としての歴史

タウシグの歴史認識を語る重要な章。彼は、西洋的な「歴史」の概念(直線的、進歩的、合理的な因果律に基づく)とは異なり、アンデスの民衆は歴史を、繰り返される暴力、悲劇、謎、そして時として「妖術」のように理解し得る見えない力によって動かされるものとして経験していると論じる。植民地主義や内戦などの大規模な暴力は、人々に「歴史は妖術である」という感覚を抱かせる。これは単なる迷信ではなく、不条理で制御不能な力に翻弄される経験から生まれた、歴史に対する深く悲観的ではあるが、ある種リアルな認識なのである。

第25章 羨望と暗黙の社会知識

アンデス社会において極めて重要な社会的感情である「羨望」(スペイン語で「エンビディア」)に焦点を当てる。羨望は、他人の成功や所有物に対する妬みであり、それは「邪視」を通じて対象者に身体的・社会的な危害をもたらす力を持つと信じられている。タウシグは、この羨望を、共同体内部の平等主義的圧力や、限られた資源を巡る緊張を調節する「暗黙の社会知識」の体系として分析する。病気の原因がしばしば社会的関係性(特に羨望)に求められることは、個人の身体が社会体の一部として理解されていることを示す。

第26章 渦巻き

物理的・象徴的な「渦巻き」のイメージを手がかりに、植民地的現実の混乱と変容の力を描く。渦巻きは、河川の危険な流れであると同時に、意識変容をもたらすシャーマンの旅の隠喩でもある。タウシグは、歴史的暴力、文化的混合、個人のトラウマなど、あらゆるものが人々を「渦巻き」へと巻き込み、古いアイデンティティや秩序を溶解させ、新たな何か――時には破壊、時には創造――へと向かわせる力として機能することを論じる。

第27章 モンタージュ

本書の叙述方法そのものを主題化したメタ的な章。タウシグは、自身のテクストが、歴史的文書、神話的物語、フィールドノートの断片、理論的考察、詩的イメージなどを断片的に組み合わせた「モンタージュ」であることを明かす。これは、一つの総合的・直線的な物語では捉えきれない、植民地的現実の分裂した、多層的な本質を表現するためである。モンタージュは、読者に受動的に情報を伝えるのではなく、異なる要素間の衝突と共鳴から新たな意味が生じるよう能動的に関わることを求める。

第28章 癒し手になるために

個人がどのようにしてシャーマン(癒し手)になるのか、その召命、修行、苦難の過程を描く。多くの場合、癒し手になることは自発的な職業選択ではなく、重い病気や個人的悲劇を通じた「召命」として経験される。タウシグは、この過程を、個人の苦しみが、より広い社会的・霊的苦悩と結びつき、その苦悩を癒す能力へと転換される「通過儀礼」として叙述する。癒し手自身の癒されざる傷が、他者を癒す力の源泉となるという逆説がここにある。

第29章 マーレン

最後の章は、タウシグ自身のフィールドワークで出会った、ある女性(仮名マーレン)の物語で締めくくられる。彼女は貧困、暴力、病気に満ちた過酷な人生を送ってきた。タウシグは、彼女の物語を、本書が論じてきた「恐怖」と「癒し」のすべてが凝縮された具体例として提示する。マーレンは、シャーマニックな治癒を求めることもあれば、キリスト教に救いを求めることもある。彼女の人生とその語りは、理論的な抽象度を離れ、植民地的暴力の継続と、それに直面する人間のレジリエンスの生々しさを読者に突きつける。本書は、一つの個人の声に耳を傾けることで終わるのである。

会員限定記事

新サービスのお知らせ 2025年9月1日よりブログの閲覧方法について

当ブログでは、さまざまなトピックに関する記事を公開しています。2025年より、一部の詳細な考察・分析記事は有料コンテンツとして提供していますが、記事の要約と核心部分はほぼ無料で公開しており、無料でも十分に役立つ情報を得ていただけます。 さらに深く掘り下げて知りたい方や、詳細な分析に興味のある方は、有料コンテンツをご購読いただくことで、より専門的で深い内容をお読みいただけます。パスワード保護有料記事の閲覧方法

パスワード保護された記事は以下の手順でご利用できます:- Noteのサポーター会員もしくはコアサポーター会員に加入します。

- Noteの「続きを読む」パスワード記事にて、「当月のパスワード」を事前にお知らせします。

- 会員限定記事において、投稿月に対応する共通パスワードを入力すると、その月に投稿したすべての会員記事をお読みいただけます。

サポーター会員の募集

- サポーター会員の案内についての案内や料金プランについては、こちらまで。

- 登録手続きについては、Noteの公式サイト(オルタナ図書館)をご確認ください。

会員の方は以下にアクセスしてください。(note.com)

パスワードお知らせページ