Contents

Exercise and the Brain: Why Physical Exercise is Essential to Peak Cognitive Health

ロバート・W・バロー

運動と脳

なぜ運動は認知機能の健康に不可欠なのか?

ロバート・W・バロー 神経学

カリフォルニア大学ロサンゼルス校米国カリフォルニア州ロサンゼルス市

まえがき

『運動と脳』は、多くの観点から興味深く、重要である。バロー教授は、一般的な神経症状や疾患の予防と治療における身体活動の役割について、簡潔な概説を提供している。本書はまた、生涯を通じて健康な脳を維持するために必要な、さまざまな種類の身体活動の安全性と有効性についての包括的なガイドでもある。人間のあらゆる活動において脳が重要であることを考えると、このような観点から書かれた本がこれまでなかったことは驚くべきことである。『運動と脳』は、さまざまな条件下でのさまざまな種類の活動に関連する行動が、脳と健康に及ぼす影響についての認識レベルを高めるための重要な一歩となる。病気であれ健康であれ、身体活動がどのように人の機能性を高めるかに関する詳細な記述は、非常に印象的である。運動に関する医学的推奨がどのように変化したかを示す良い例として、ほんの数十年前までは、患者はほとんどの手術後、運動しないように言われていた。しかし今日では、人工股関節置換術や心臓手術のような大きな手術の後でも、手術当日から何らかの運動を始めることが推奨されている。このような変化は、運動の生物学的特性に対する理解が深まった結果である。

『運動と脳』のもうひとつの興味深く重要な特徴は、専門知識のレベルに応じて、非常に幅広い読者が容易に理解できるように書かれていることである。例えば、医学における運動の歴史がかなり詳しく述べられている。この歴史が重要なのは、文明や文化が発展するにつれて大きく変化してきた見解を反映しているからである。しかし、一般的には、個人の機能性は身体活動のパターンに大きく依存するという考え方が、何百年もの間、学者たちの間で根強く存在してきた。このような考え方は、教育制度において、年齢ごとにどの程度の、どのような活動を定期的にさせるかという重要な決定を形成しているため、重要である。学校のカリキュラムにおける運動に関して、保護者と科学的根拠に基づいた議論をすることは想像に難くない。健康を維持するための身体活動というテーマについて、先進国や先進社会であっても、これほど多様な意見があることは注目に値する。

かつては、運動の生物学的側面は、主に心臓血管系と呼吸器系に焦点が当てられ、心臓血管系のフィットネスを高め、筋肉を増強する方法について考慮されていた。神経系や内分泌系が、自分の機能性をより深く理解する上で関心を集めることはまれだった。身体活動の科学、特に神経系を研究する際に、より幅広い臓器系に手を伸ばし始めた最初の本のひとつが、1976年に出版された『運動の生物学』である。『運動と脳』は明らかに、事実上すべての臓器系、特に脳の制御において、活動がいかに重要な役割を果たしているかを理解し始めるための、主要かつ総合的な取り組みである。技術の進歩により、身体活動中の臓器機能をモニターすることがますます可能になってきている。複数の心血管系、肺、代謝系、脳バイオマーカーを、覚醒状態で完全に機能する状態で長時間モニターできるセンサーが普及してきた。この種の測定は、患者が診療所の外で何をしているかをモニターするのに役立つ。複数の生理学的反応を長時間モニターするこの種の技術は、当初は心血管系機能に焦点が当てられていたが、脳を含むすべての臓器系に応用できる可能性がある。

V. レジー・エドガートン神経筋研究所 UCLA統合生物学・生理学部門

米国カリフォルニア州ロサンゼルス

まえがき2

私がバロー博士に初めて会ったのは1997年、医学生の時であった。神経学の夏期研究プログラムの一環として、私は高齢者の平衡障害に関する彼の研究に携わり、また診療所でも彼のシャドウイングをした。その夏が、その後の私の医学キャリアにどれほどの影響を与えることになるのか、想像もしていなかった。臨床の場でも研究の場でも、私の中で彼を際立たせていたのは、問題解決へのアプローチだ。彼は医学と健康全般の歴史を深く理解することから始める。彼は主要な問題に焦点を当て、その問題を評価するために厳密なステップを踏み、その結果をプロセスに導く。だからこそ、私たちは皆、『運動と脳』に注目する必要があるのだ。50年近くにわたる学問と臨床の経験から、彼はこう結論づける: 「脳は最適なパフォーマンスを発揮するために、身体活動に独自に依存しており、身体活動は、計画的なもの(運動)であれ、日常生活の一部であれ、多くの慢性神経疾患を予防し、治療することができる」

Exercise and the Brainのユニークな点は、一般的な神経学的症状や障害に対する運動に焦点を当てた初めての本であるということである。さらに、運動と脳に関連する歴史、基礎科学、現代の臨床試験結果についてもレビューしている。バロー博士の経歴と経験は、この物語を語るのに理想的な人物である。本書はまた、発達中の脳、学習、老化脳、メンタルヘルス、慢性疼痛、脳血管疾患、認知機能など、脳機能の重要な側面に関する章立てがユニークである。ハザ族、アチェ族、オールド・オーダー・アーミッシュ、カナダのイヌイット、ギリシャのスパルタ人、ローマ人など、運動とさまざまな文化に関する魅力的なエピソードを含め、重要な歴史的背景を説明している。トーマス・キュレトンによる運動の利点に関する初期の重要な科学的研究、ケネス・クーパー(極端な運動が健康に及ぼす潜在的な影響も指摘)による研究、そして運動とアルツハイマー病のリスク低下との関連性を示したカナダの健康と加齢に関する研究についても記述されている。現代のランダム化比較試験やそのメタアナリシスのデータについても詳しく述べられている。

科学的データに重点が置かれているが、脳の健康増進に関心のある人なら誰でも理解できるように、わかりやすく書かれている。

ケビン・カーバー オハイオ州立大学ウェクスナー・メディカル・センター 神経科米国オハイオ州コロンバス

序文

私が運動するのは、生活の質を高めるためである。(ケネス・クーパー)

運動が健康に良いということは誰もが耳にしたことがあるはずなのに、定期的に運動している人はほとんどいない。人間はもともと怠け者なのだろうか?我々の遠い祖先は確かに怠け者ではなかった。体を動かすか、死ぬかのどちらかだった。狩猟、採集、食料の準備、シェルターの維持には、定期的な運動が必要だった。進化は、最も身体能力の高い者を選別したのだ。

多くの古代文明では、体力が社会で進歩するための主な要素だった。リーダーは、精神的な能力ではなく、肉体的な能力で選ばれた。対照的に、現代では体力は生存のためにそれほど重要ではない。人々は椅子から立ち上がることなく、家から出ることなく生計を立てることができる。カリフォルニアでは、人々は家から1ブロック離れたコンビニまで車で行って食料を買う。しかし、私たちの脳は、最高の機能を発揮するために運動が必要なように設計(進化)されている。

定期的に運動する人は、運動しない人に比べて慢性疾患が少なく、数年長生きする。さらに、定期的に運動している人は、運動していない人に比べて、不安や抑うつが少なく、人生をより楽しみ、社会的交流も良好である。なぜ人々はそのメッセージを受け取らないのだろうか?

前世紀に神経科学が進歩したにもかかわらず、高齢者の慢性罹患と死亡の主な原因の2つである脳卒中と認知症を予防するには、運動が最も効果的である。定期的な運動は、脳卒中と認知症の発症リスクを50%も削減し、運動は脳卒中からの回復を早め、認知症の進行を遅らせることができる。

運動はまた、運動障害、慢性腰痛や頚部痛、片頭痛、線維筋痛症、バランス障害など、その他多くの一般的な神経疾患にも効果的な治療法である。人々、特に高齢者に定期的に運動するよう説得するのは、それほど難しいことではないはずだ。文字通り生死にかかわる問題なのだから。運動と脳についての本を書く資格はあるのだろうか?私の研究は運動生理学に焦点を当てたものではないが、医学の歴史、特に医学における運動の歴史に長年関心を持ち続けてきた。UCLAの神経学教授として50年近くにわたり、米国国立衛生研究所(NIH)や民間の研究機関に提出された、神経学に関する幅広いテーマに関する文字通り何百もの研究助成金申請書を執筆し、審査してきた。また、NIHが資金提供した、基礎科学と臨床を含む大規模な研究プロジェクトを個人的に監督した経験もある。私は研究の長所と短所を認識し、研究データの限界を理解している。最後に、私は公衆衛生と脳の健康の改善に焦点を当てた、数え切れないほどの病院や診療科の委員を務めてきた。

1990年、私は国立老化研究所に「高齢者のめまい」と題する研究企画書を提出した。その目的は、75歳以上の200人を対象に、バランスと認知機能に焦点を当てた検査を毎年行うことだった(第6章参照)。対象者の半数はバランス障害を訴え、残りの半数は自分のバランスは正常であると考えていた。この研究の特徴は、参加者が死後の脳の検査に同意したことである。この提案には資金が提供され、登録された被験者は合計15年間、あるいは死亡するまで追跡された。

研究終了時、私と同僚は、まだ元気で生きている参加者は、定期的に運動している人たちだけであるという観察に衝撃を受けた。参加者の身体活動レベルを正式に測定したわけではないし、運動と長寿の相関関係には他の理由もあったかもしれないので、結論には慎重であったが、この偶然の観察が、運動が脳に及ぼす影響に関する私の研究、ひいては本書の執筆の重要な動機となった。

私はずっと運動をしてきたが、年をとるにつれて運動することが難しくなってきたことを認めざるを得ない。私は子供の頃から熱心なテニスプレーヤーで、シングルスで良い試合をした後の満足感を今でも思い出す。左右、前後、追尾、打球のリズムを楽しみながら、わずかな努力で自分を疲労困憊まで追い込んだ。私はテニスの試合を一日のハイライトと考え、試合中も試合後もその爽快感を期待していた。

しかし、若い頃にスポーツをする多くの人と同じように、年をとるにつれて、怪我をせずに定期的にテニスのスケジュールをこなすことが難しくなっていった。そして私は腰部脊柱管狭窄症を発症し、シングルスのテニスはもはや選択肢から外れてしまった。いくら事前にストレッチやウォーミングアップをしても、試合をしようとするたびに、プレー後数日から数週間は痛みやこわばりが残った。

ダブルスのテニスは、立ちっぱなしで運動量が少ないので、私には魅力的ではなかった。ゴルフもやってみたが、挑戦と仲間意識は楽しめたものの、時間の割に運動量は少なかった。ゴルフをする前よりも、した後の方がストレスやフラストレーションを感じることが多かった。

腰の問題を悪化させることなく、運動による健康上のメリットや幸福感を得られるような、楽しみながら毎日続けられる運動習慣が必要だった。その結果、10分間のレジスタンス運動とストレッチ運動の後、45分間ビーチ沿いを早足で歩く(短距離走を3回混ぜる)という日課に落ち着いた。

加齢が症状を引き起こすのではなく、加齢とともに起こる病気が症状を引き起こすのだ。運動不足は、2型糖尿病、冠状動脈性心臓病、関節炎、慢性疼痛、脳卒中、認知症、バランス障害など、加齢とともに起こる一般的な疾患を発症させる最も重要な危険因子である。これらの疾患を管理すれば、加齢はそれほど悪いものではない。

本書は、慢性神経疾患の予防と治療における運動の利点に焦点を当てている。一人ひとりに適した運動習慣を見つけるための手引書である。運動に万能のアプローチはない。

現代人の多くは、幼少期に運動経験がほとんどないか、まったくない。私たち団塊の世代が学校に通っていた頃の体育は、チームスポーツをすることがほとんどだった。体育の教師は必ずと言っていいほどコーチであり、主にフットボールやバスケットボールのコーチであったが、チームスポーツが得意でない大多数の子供たちにはほとんど時間が割けなかった。運動から最も恩恵を受けられる生徒たちは、ほとんど無視されていた。大学では、チームスポーツがさらに重視され、チームスポーツをやるか、傍観して応援するかのどちらかだった。

本書の目的は、ほぼすべての人に運動が必要な理由を読者に示すことである。医学における運動の歴史にも重点が置かれている。高齢になると、日常的な身体活動のレベルが全体的に低下するため、運動の必要性はさらに高まる。脳は、通常の健康のためにも、加齢に伴う一般的な病気の予防や治療のためにも、身体活動を必要としている。

どの程度の運動が必要なのか?本書を通してわかるように、必要な運動量に万能の法則はない。しかし、多くの人が同意する一般論がいくつかある。ないよりはあったほうがいいし、少ないよりは多いほうがいい。ゆっくり始めて、時間をかけて徐々に運動の量と強度を上げていく。最終的な目標は体力を向上させることであり、そのためには努力を少しずつ増やしていく必要がある。

重要なのは、運動を毎日の日課にすることである。運動の有益な効果は一過性のもので、数日から数週間続く。運動はやり過ぎてもいいのか?過剰な運動は危険である可能性があるが、本書で紹介されている常識的なアプローチを使えば、健康状態に関係なく、誰でも安全で効果的な運動を見つけることができる。

本書は3つのセクションに分かれている。セクション1(第1章から第3章)では、なぜ身体活動が正常な脳の健康にとって重要なのかを理解するための概要と歴史的背景を説明する。セクション2(第3章~第6章)では、脳の発達、生涯学習、成功する加齢における身体活動の重要性に焦点を当てる。第3節(第7章~第10章)では、うつ病、慢性疼痛、脳卒中、認知症など、一般的な神経疾患の予防と治療における身体活動の利点を取り上げる。最後に、小児、青年、成人、高齢者、妊婦、障害患者における身体活動に関する世界保健機関(WHO)の現在の推奨事項をまとめた概説の章で締めくくる。

米国カリフォルニア州ロサンゼルスUCLA神経学ロバート・W・バロー

謝辞

この本をより読みやすくする方法を提案してくれた妻グレースの全面的なサポートに感謝したい。私たちは2人とも定期的に運動をしている。Edgerton博士とKerber博士には、序文の執筆に加えて、有益なコメントと示唆をいただいた。

目次

- 1 運動は良い薬である。

- 1. 医師と「運動薬」

- 1. 運動、身体活動、体力 .

- 2. 初期アメリカにおける健康のための運動

- 3. 運動と初期の神経学 .

- 4. 体育に関する初期の考え方

- 5. トーマス・キュレトンと体育の科学 .

- 6. 体力とスポーツ

- 6. ケネス・クーパーとエアロビクス .

- 7. 運動不足と不健康 .

- 9. 体力と長寿 .

- 身体不活動が公衆衛生に及ぼす影響 .

- 体重とエネルギー代謝 .

- 体力、肥満、心血管疾患 .

- 有酸素運動と無酸素運動の比較 .

- 酸素利用と体力 .

- 体力向上のための運動トレーニング .

- 運動トレーニングを始める。.

- 参考文献 .

- 2 身体活動と脳の進化 .

- 狩猟採集社会 .

- 原始社会におけるエネルギー消費 .

- ハズダ族 .

- アシェ族

- 狩猟採集民における身体活動 .

- 倹約遺伝子の仮説

- ナポレオン・シニョンによる人類学の普及 .

- 身体活動と倹約遺伝子仮説 .

- APOE遺伝子と遅発性慢性疾患 .

- 農業革命 .

- 狩猟採集生活と農耕生活の比較 .

- オールド・オーダー・アーミッシュ

- カナダのイヌイット .

- 狩猟採集民はそれほど悪くなかった

- 産業革命

- 運動不足と慢性疾患

- 参考文献

- 3 健全な精神のための健康な身体

- 中国武術

- ヨガと心身の融合

- スパルタと体力

- クニドスのヘロディカス

- コスのヒポクラテス

- アテネとギリシア体育館

- オリンピック

- ローマ人

- ガレノス

- 中世と魂が肉体を支配する

- 騎士道の時代

- ルネサンス

- ジョン・ロック

- ジャン=ジャック・ルソー

- トマス・ジェファーソン

- 初期の運動器具

- 参考文献

- 4 発達する脳

- 直立姿勢と脳サイズ増大の関連性

- 出生後の脳の成長

- 小脳の拡大

- 人間の脳の発達

- 神経可塑性と脳の発達

- 身体活動と脳の発達

- 妊娠中の身体活動と安静の比較

- 妊娠中の運動は母子に有益である

- 母親の運動が胎児の脳発達に及ぼす影響

- 乳児における身体活動

- 思春期前の子どもにおける身体活動

- 体力と学業成績

- 思春期の子どもにおける身体活動

- 青年期の体力と学業成績

- 体育と学業成績

- 運動は脳の発達にどのような影響を与えるか?83

- 脳の発達異常を治療するための運動

- 参考文献

- 5 運動は学習の特効薬である

- 体育と学習

- 学習の基本的メカニズム

- 運動はどのように学習を向上させるか

- 運動と身体と脳のつながり

- 学習と記憶に関する運動の研究

- 睡眠、運動、学習

- 運動「ハイ」99

- 緑色の運動

- セロトニン、感情、学習

- セロトニン薬と学習

- 参考文献

- 6 老化する脳

- エネルギー消費と脳の老化

- 早期の人生経験と脳の老化

- 遺伝子と認知機能の老化

- テロメアの長さ、身体活動と老化

- 老化に伴う白質異常

- 加齢に伴う脳の収縮

- 筋力と老化

- 高齢者の転倒予防のための運動

- 高齢者の認知力向上のための運動

- 認知機能低下を予防するための介入を組み合わせる

- 参考文献

- 7 ストレス、不安、うつ病

- ストレスとは何か

- ストレスの神経生物学

- 運動とストレス管理

- 心的外傷後ストレス障害(PTSD) 135

- PTSD治療のための運動 136

- 不安症

- 不安を治療するための運動

- うつ病

- うつ病の動物モデル

- うつ病予防のための運動

- うつ病治療のための運動

- 参考文献

- 8 慢性疼痛

- 痛みの知覚

- オピオイドと慢性疼痛

- 中枢性感作と慢性疼痛

- 炎症と慢性疼痛

- 慢性疼痛と恐怖回避

- 慢性疼痛に対する運動の概要

- 慢性腰痛

- 慢性腰痛に対する現在のアプローチ

- 慢性腰痛の治療のための運動

- 慢性頚部痛

- 慢性頚部痛に対する現在のアプローチ

- 慢性頚部痛を治療するためのエクササイズ

- 頭痛

- 緊張型頭痛のエクササイズ

- 片頭痛治療のための運動

- 線維筋痛症

- 圧痛点

- 線維筋痛症を治療するエクササイズ

- 参考文献

- 9 脳血管障害

- 脳血流と運動

- 脳卒中の種類

- 運動と脳卒中予防

- 脳卒中後の運動とリハビリテーション

- 実例

- 脳卒中から脳はどのように回復するか

- 回復の遅れ

- 脳卒中後の回復に影響する要因

- 脳卒中リハビリテーションの目標

- 参考文献

- 10 認知症

- アルツハイマー病

- 運動とアルツハイマー病病態

- アルツハイマー病予防のための運動

- アルツハイマー病治療のための運動

- 血管性認知症

- 運動と血管病の病理学

- 血管性認知症予防のための運動

- 血管性認知症を治療する運動

- レビー小体型/パーキンソン病性認知症

- 運動とレビー小体型

- パーキンソン病予防のための運動

- パーキンソン病の治療のための運動

- タウ蛋白凝集による認知症

- タウオパチーの予防と治療のための運動

- 参考文献

- 11 概要

- 世界保健機関(WHO)のガイドライン

- 5歳未満の乳児

- 5~17歳の小児と思春期 204

- 成人 18~64歳

- 65歳以上の高齢者

- 妊娠中および産後の女性

- 慢性障害を持つ人々

- 今後の方向性

- 参考文献

- 索引

4.認知症

認知症は、癌や心臓病など、神と治療法あるいはもう少し時間が欲しいと交渉するような疾患とは全く異なる。ローリー・グラハム [1]

認知症は病気ではなく、むしろ、正常な発育の後、人生の後半に起こる認知・記憶機能の障害の総称である。第6章で述べたように、認知・記憶障害は正常な老化の一部である可能性があるが、原則としてその障害は軽度であり、日常生活に支障をきたすほど重度ではない。認知症は、日常生活に大きな影響を及ぼす、より重度の認知・記憶障害を指す。

軽度認知障害(MCI)と呼ばれる中間の状態は、いくつかの日常生活に支障をきたすことがあるが、原則として日常生活を不能にすることはない[2]。MCI患者の約50%は認知症に移行するが、認知症になる人とならない人を決定する信頼できる方法は今のところない。

認知症は、頭部外傷、脳卒中、パーキンソン病などの一般的な疾患から、レビー小体型認知症(DLB)、進行性核上性麻痺(PSP)、前頭側頭型認知症(FTD)などのまれな疾患まで、多種多様な神経疾患と関連している。アルツハイマー病のように、痴呆が主な臨床的特徴である疾患もあるが、このような場合でも他の神経症状が現れることがある。

アルツハイマー病は認知症の原因として圧倒的に多く(全症例の60~80%)、その発症率は世界中で急速に増加している[3]。2番目に多い原因は血管性痴呆であり、脳卒中、一連の小さな脳卒中、または脳への血流を徐々に減少させる全身性の血管疾患によるものである。アルツハイマー型認知症と血管性認知症の鑑別は非常に困難であるが、血管性認知症の症状は思考や問題解決に早期に関与する傾向があり、アルツハイマー型認知症に典型的な下降の一途をたどる初期の記憶障害に比べ、下降の一途をたどることがある。

加齢はアルツハイマー病や血管性痴呆を発症する主要な危険因子であり、これから述べるように、脳の老化、アルツハイマー病、血管性痴呆の病態には重複がある。その他の一般的な危険因子には、APOE4遺伝子対立遺伝子、「悪玉脂質」の上昇、肥満、高血圧、II型糖尿病、喫煙、運動不足などがある。現在のところ、認知症の原因に対する効果的な治療法はなく、認知症を予防する唯一の最良の方法である定期的な運動によって、危険因子をコントロールすることに重点が置かれている。

アルツハイマー病

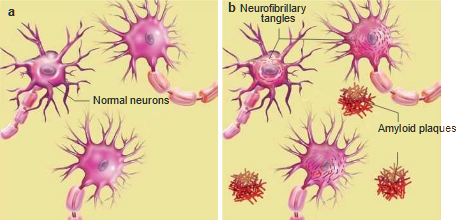

20-30年までに世界で9,500万人がアルツハイマー病を発症すると推定されていることから、当然ながら、この疾患の原因究明と効果的な治療法の開発競争が世界的に繰り広げられている[4]。1906年にアルツハイマーがこの病気について記述して以来、脳内のアミロイド斑と神経原線維のもつれの存在がアルツハイマー病の診断の特徴であると考えられてきた(図10.1)[5]。

その後の研究で、アミロイド斑はβアミロイドと呼ばれるタンパク質の断片からできており、アミロイド前駆体タンパク質と呼ばれるはるかに大きなタンパク質が2つの異なる酵素によって分解された結果であることが示された。[6]。プラークは、神経細胞と神経細胞の間にある、固くて溶けないβアミロイドの塊である。神経原線維のもつれは、異常な形をしたタウというタンパク質で構成されている。タウは通常、神経細胞内で栄養素を運搬する重要な構造である微小管に結合し、安定化させている。病気に関連した化学変化によって、タウは微小管から外れて塊となり、最終的に神経細胞内で結合してもつれを形成する糸を形成する。

図10 1 アルツハイマー病の病理

(a) 常脳の顕微鏡切片、(b) ミロイド斑と神経原線維のもつれを示すアルツハイマー病患者の脳の切片。

問題なのは、βアミロイド斑と神経原線維変化がアルツハイマー病の特徴であると考えられているにもかかわらず、その存在によって正常な脳と異常な老化脳が明確に区別されないことである。死亡前に認知症の徴候がなかった正常な高齢者の脳にも、高濃度のプラークや神経原線維変化が認められることがある。[7]。

広範な研究にもかかわらず、アルツハイマー病の発症と進行におけるプラークともつれの因果関係は部分的にしか理解されていない。現在のところ、脳内のβアミロイドとタウの蓄積は、血液検査で測定することはできないし、日常的な脳のMRIやCTスキャンで見ることもできない。しかし、陽電子放射断層撮影(PET)スキャンと分子イメージング剤(トレーサー)により、これら2つの疾患に関連するタンパク質のいずれかを同定し、その量を推定することができる。

アミロイドPETスキャンのトレーサーは何年も前から存在し、いくつかはすでにFDAの承認を受けているが、アルツハイマー病の診断における有用性は期待外れであった。[8]。PET研究では、脳内のアミロイド沈着は認知症の症状が出る何年も前に早期に蓄積することが示されており、疾患の進行を測定するにはあまり適していない。さらに、死後研究と同様に、認知機能が正常な高齢者でも、脳内に高濃度のアミロイドが沈着していることがある。

PET検査は、治療試験における客観的指標として最も有用であるが、残念ながら、いくつかの薬剤がアルツハイマー病患者の脳からアミロイド沈着を除去するのに有効であることが示されているにもかかわらず、患者は有意な臨床的改善を示さない。アミロイド沈着がアルツハイマー病の原因でないか、あるいは認知症の症状や徴候が現れるまでにすでにダメージを受けているかのどちらかである。アミロイド沈着が起こる前に薬を投与する必要があるのかもしれない。この仮説は現在、アルツハイマー病を発症する遺伝的リスクの高い人々が臨床的認知症の証拠を示す前に薬剤を投与することで検証されている。

タウ蛋白のトレーサーを用いたPET検査が利用できるようになったのは最近のことであるが、アミロイド蛋白よりもタウの広がりの方がアルツハイマー病の症状や病気の進行とよく相関していることから、有望視されている。[9]。沈着が臨床経過の初期にピークを迎えるアミロイドとは異なり、タウは疾患の経過を通じて蓄積し続ける。タウの蓄積は、海馬と嗅内皮質というエピソード記憶(過去の一連の出来事がいつどこで起こったかを記憶するプロセス)の重要な脳領域から始まる。

タウは記憶障害が進行するにつれて蓄積し続け、脳内のタウ総量は病期や重症度と関連しているようである。[10]。驚くべきことに、異常なタウはシナプスを介してニューロンからニューロンへと移動し、脳全体に広がる可能性がある。アルツハイマー病以外にも、外傷後脳症、血管性認知症、進行性核上性麻痺(PSP)、前頭側頭型認知症(FTD)など、異常タウ蛋白に関連する重篤な認知障害がいくつかある。タウの蓄積はこれらすべての疾患で起こるが、臨床経過、影響を受ける神経細胞の場所と種類、タウ異常の性質は疾患ごとに異なる(下記参照)。

すべての認知症の最終段階は神経細胞の減少と脳の萎縮である。認知症と正常老化で起こる認知機能低下と神経細胞喪失のパターンが重複していることを考えると(第6章参照)、正常老化と病的老化を分けることは困難である。海馬は皮質記憶ネットワークの重要なハブであり、海馬の早期萎縮は正常老化とほとんどの認知症(特にアルツハイマー病)に共通する特徴である。説明には2つの可能性がある:

- 1. アルツハイマー病は正常老化の加速である。

- 2. アルツハイマー病は正常老化から異常老化への変化である。

この2つの説明には微妙な違いがあり、どちらの場合でも、老化の加速や正常老化から異常老化への変化の引き金となる因子を特定することが重要である。

現在、遺伝子変異がアルツハイマー病発症の引き金となる最良の例である[11]。アミロイド前駆体タンパク質とそれを分解する2つの酵素、およびタウタンパク質遺伝子の変異はすべて、早期(早ければ40歳代から50歳代)にアルツハイマー病を発症させる。これらの遺伝子の変異は優性遺伝であり、もし変異を持っていれば、長生きすればアルツハイマー病になる。しかし、これらの遺伝子の変異は遅発性アルツハイマー病患者の多くには認められていない。

第2章で述べたように、APOE4遺伝子の対立遺伝子の存在は後発性アルツハイマー病の発症リスクを著しく増加させるが、この対立遺伝子を持つ人の中にはアルツハイマー病を発症せずに高齢まで生きる人もいる。APOEタンパク質は主要な脂質輸送体であり、脳内のアミロイドタンパク質の産生と沈着を制御している。APOE4対立遺伝子は、脳血管障害と早期発症のアミロイド沈着を発症する可能性を高める。どちらの特性も、正常な老化から認知症への転換を早める可能性がある。

また、正常な老化から認知症への変化において、免疫系が重要な役割を担っていることも示唆されている。[12]。低度の慢性炎症は老化の過程でよくみられる。加齢脳におけるミクログリア(脳免疫細胞)の活性化は、記憶障害を促進する炎症性サイトカインの発現を増加させる。加齢に伴う全身性の炎症は、循環を介して脳に入るサイトカインの放出の引き金にもなる。

インターロイキン(IL)や腫瘍壊死因子α(TNF-α)などのサイトカインは、BDNFの発現や神経可塑性を抑制し、認知症を誘発する因子として知られるβアミロイドやタウ蛋白の産生を促進する。最近のいくつかの研究で、運動がILやTNF-αの発現を緩和し、BDNFの産生を増加させ、軽度認知障害や初期のアルツハイマー病患者における記憶障害や認知機能低下を抑制することが明らかにされている。[13]。

運動とアルツハイマー病病態

アルツハイマー病の原因についてはまだ論争があるが、前のセクションで述べたように、βアミロイドとタウ蛋白の沈着がアルツハイマー病の特徴的な病理であるという点では一致している。さらに、βアミロイドの沈着は、タウタンパク質の変化と神経原線維のもつれが起こるために必要な最初のステップであるようだ。ベータアミロイドは2つのプロテアーゼ酵素によってアミロイド前駆体タンパク質から切断されるが、先に述べたように、これらの酵素の遺伝子変異はベータアミロイド沈着の増加とアルツハイマー病の早期発症につながる[11]。

運動は脳内のβアミロイドとタウ蛋白の沈着にどのような影響を及ぼすのだろうか?動物実験では、運動が脳内のβアミロイドの沈着を減少させ、クリアランスを改善することが示唆されている。[14, 15]。ヒトのアルツハイマー病の原因として知られるβアミロイド産生を制御するプロテアーゼ酵素に遺伝子変異を挿入することで、マウスを認知障害やアルツハイマー病態の早期発症しやすい状態にすることができる。

トレッドミルでの運動は、これらのマウスをアミロイド沈着やそれに伴う認知障害の発症から守り、すでに沈着したβアミロイドを除去することさえできる。同時に、運動は活性化したミクログリアの数を減らし、海馬でのBDNF産生を増加させ、アルツハイマー病に典型的な細胞減少と萎縮から海馬を守る。

ヒトを対象としたβアミロイド沈着に対する運動の効果に関する初期の研究では、今のところ相反する結果が得られており、研究者たちは、より大規模な高齢者集団を対象としたより多くの研究が必要であるという点で意見が一致している。例えば、認知機能が正常な高齢者54人(55~88歳)を対象とした横断研究では、過去10年間に定期的に運動していたと報告した人は、定期的に運動していなかった人に比べて、PETスキャンでのβアミロイド沈着が著しく低かった。[16]。一方、運動不足の高齢者110人(平均年齢73歳)を対象とした52週間のランダム化比較試験では、週150分の指導付き運動を行った人と教育的介入を受けただけの人では、脳のβアミロイド沈着に有意差は認められなかった。[17]。

どちらの研究にも重要な限界があり、βアミロイド沈着に対する運動の効果に関する大規模な複数年にわたる前向き研究が現在進行中である。生涯を通じて定期的に運動することで、アルツハイマー病の発症リスクとそれに伴うβアミロイドの沈着が減少することについては、一般的な合意が得られているが、人生の後半に運動することで、一度生じたβアミロイド沈着を逆転させることができるかどうかについては、あまり合意が得られていない。この状況は、これまでβアミロイド沈着を減少させる薬剤がアルツハイマー病の治療に有効でなかった理由の説明と類似している。ベータアミロイドの沈着が顕著になってからでは、プロセスを逆転させるには遅すぎるかもしれない。

アルツハイマー病予防のための運動

認知症の予防に関する研究の多くは、認知症の異なる原因を区別することなく、全原因性認知症を対象としていることが多い。[18]。アルツハイマー病は認知症の最も一般的な原因であるため、これらの研究のほとんどはアルツハイマー病に適用できると考えられる。介入によってアルツハイマー病を予防する方法には、発症を予防する方法と発症を遅らせる方法がある。発症を遅らせることは病気を予防することよりもはるかに望ましくないように思われるが、発症を1年遅らせることで全世界の患者数を11%減少させることができ、発症を5年遅らせることで全世界の患者数を30%減少させることができると推定されている。

発症を遅らせることは、罹患年数を減らし、罹患患者のケアにかかる公衆衛生コストを削減することになる。アルツハイマー病の発症を遅らせる唯一の証明された方法は、発症の危険因子を減らすことである。アルツハイマー病発症の危険因子には2つのタイプがある:修正可能なものと非修飾可能なものである。主な非修飾性危険因子は年齢と遺伝子であり、修飾性危険因子は運動不足、低学歴、喫煙、中年期肥満、中年期高血圧、糖尿病、うつ病である。これら7つの修正可能な危険因子のうち、運動は5つを減少させる。

1970年代後半、私が神経学の研究者としてのキャリアをスタートさせた頃、脳機能に対する運動の役割について、私の考えに大きな影響を与える論文に出会った。[19]。テキサス州オースティンの研究者たちは、シンプルな実験を行った。若い男性(20~30歳)のグループと高齢の男性(60~70歳)のグループの反応時間を比較したのだ。各グループの被験者の3分の2は、週に4回以上ランニングやラケットスポーツをして体を動かしていたが、3分の1は体を動かしていなかった。

興味深いことに、研究チームは、身体的に活動的な高齢者の被験者を見つけるのに苦労し、十分な数の身体的に活動的な高齢者の被験者を集めるためには、テキサス州の多くの地域をキャンバスしなければならなかったと述べている。研究の結果、若いグループでも高齢者グループでも、身体活動的な被験者の反応時間は、身体活動的でない被験者に比べて有意に短いことがわかった。若い身体活動被験者の反応時間は、高齢の身体活動被験者の反応時間よりも早かったが、高齢の身体活動被験者の反応時間は、若い身体活動被験者と同等であった。反応時間は神経機能測定の中でも最も基本的なものである。反応時間は、光の点滅(単純反応時間)や、いくつかの光の点滅の中から1つを選ぶ(複合反応時間)といった刺激に対して、被験者がボタンを押したり離したりといった運動反応に反応するまでの時間をミリ秒単位で表したものである。反応時間は加齢や、アルコールや精神安定剤を含むさまざまな環境要因によって長くなることが、多くの研究で示されている。

また、認知症、特にアルツハイマー病を含む様々な神経疾患でも反応時間が延長する。非特異的ではあるが、反応時間の延長が意味することは、ほとんどの日常生活、特に自動車の運転などの活動にとって明らかである。定期的に運動している高齢者の反応時間が、定期的に運動していない若年者の反応時間と同等であったことは印象的であった。このことは、定期的な運動が、加齢に伴う脳機能全般の低下を抑制する可能性を示唆している。

20世紀後半、多くの疫学研究が、定期的な運動がアルツハイマー病の発症リスクを減少させると結論づけたが、これらの研究のほとんどは、想起バイアスの影響を受ける後ろ向き研究であった。例えば、アルツハイマー病患者の運動パターンに関する情報は、家族または他の代理人から得られていた。

20世紀後半に実施された運動とアルツハイマー病に関する最初の大規模な前向き研究の1つは、運動に関する知見というよりも、アルツハイマー病の発症を予防する可能性のある他の行動に関する知見として大いに注目された。Canadian Study of Health and Agingでは、1991年時点で認知機能が正常であった65歳以上の6434人の被験者が登録された。5年後の1996年にまだ生存している被験者の認知機能障害が再評価され、その時点で194人がアルツハイマー病であり、3894人が認知機能正常であった。

驚くべきことではないが、年齢が高くなること、教育年数が短くなること、APOE4遺伝子対立遺伝子が存在することは、アルツハイマー病の発症リスクの有意な増加と関連していた。一方、ワインの消費、コーヒーの消費、非ステロイド性抗炎症薬の使用、定期的な運動は、アルツハイマー病の発症リスクの有意な低下と関連していた。ワインの摂取はリスクを50%減少させ、非ステロイド性抗炎症薬は35%、コーヒーの摂取と運動は31%減少させた。これらのアルツハイマー病リスクの変化は、年齢やAPOE4の状態によって変化することはなかった。

驚くべきことに、うつ病、頭部外傷、喫煙、高血圧、心臓病、脳卒中とアルツハイマー病発症リスクとの間に有意な関係は認められなかった。研究者らは、研究対象となった変数の数が多く、アルツハイマー病の症例数が比較的少ないことを考慮すると、研究結果の一部は偶然の結果である可能性を認めたが、ワイン、非ステロイド性抗炎症薬、特に運動による予防効果は、いくつかの先行研究で観察されていた。いずれにせよ、高齢のアメリカ人は、ワイン、非ステロイド性抗炎症薬、コーヒーの摂取で気分よく過ごすことができ、運動不足を心配する必要はない。

21世紀初頭、身体活動がアルツハイマー病の発症リスクに及ぼす影響に関する前向き研究の数は著しく増加し、現在では、身体活動の増加がアルツハイマー病の発症リスクを有意に減少させるという説得力のある証拠が得られている。これらの研究のいくつかのメタアナリシスは、中等度から高度の定期的な身体活動がアルツハイマー病の発症リスクを30-40%の範囲で減少させることを発見した。

あるメタアナリシスのレビューでは、2016年4月までに実施された、認知機能低下、全死因性認知症、アルツハイマー病、血管性認知症の発症リスクに対する身体活動の影響に関するすべての前向き研究を調査した。[21]。研究は、明確に定義された包含基準および除外基準を有し、少なくとも1年間の追跡調査が必要であった。すべての研究の総サンプル数は117,410で、追跡期間は1年から28年であった。身体活動の予防効果はアルツハイマー病で最も高く、高水準の身体活動で38%、中等度の身体活動で29%であった。おそらく、これらの研究の主な限界は、身体活動の種類、継続時間、強度に関する詳細な情報が不足していたことであろう。最も大規模な研究のひとつは、65歳以上の認知機能が正常な日本人803人を17年間追跡したものである。[22]。追跡期間中に291人が全死因性認知症を発症し、165人がアルツハイマー病と診断された。身体活動状態は、少なくとも週1回以上の運動参加と定義された。週に1回以上運動しているか否かで、活動群と非活動群に分けられた。運動不足のグループは、活発なグループに比べ、アルツハイマー病を発症する可能性が41%高かった。このデータは、週に1回でも運動すれば、アルツハイマー病の発症リスクを大幅に減少させることができることを示唆している。

アルツハイマー病治療のための運動

現在のエビデンスによると、運動は軽度認知障害には有効であるが、アルツハイマー病には有効ではない。冒頭で述べたように、軽度認知障害は認知症の初期段階である可能性がある。軽度認知障害には2つのタイプがある:初期の記憶喪失を特徴とし、アルツハイマー病に移行する可能性が最も高い無記名性軽度認知障害と、他のタイプの認知症に移行する可能性が最も高い非無記名性軽度認知障害(例えば、言語障害や視覚空間障害)である。

両方のタイプの軽度認知障害を持つ人が2年以内に認知症に移行する確率は約15%である。標本数が少ない、観察期間が短い、標準化された神経心理学的検査がないなどの理由で、研究は限られているが、ほとんどの研究で、軽度認知障害者の認知症発症を遅らせるのに運動が有意に有効であることが示されている。[23]。米国神経学会の診療ガイドラインでは、運動は軽度認知障害者の認知機能を改善する有望な非薬物療法であると結論づけている[24]。より長期的な試験が必要であるが、重要なことは、軽度認知障害の経過のできるだけ早い段階で運動を開始することである。

運動がアルツハイマー病の認知機能低下を逆転させるという証拠はないが、定期的な運動がアルツハイマー病患者のQOLを改善することを示す研究はある。認知症患者がQOLを向上させることができるのだろうか?その答えは、病気の段階によるのである。

病気の初期であれば、病気になる前と同じように有意義な人間関係を維持し、趣味やレクリエーション活動に参加することができる。これがいつまで続くかは千差万別である。しかし、病気の後期になると、一般的に24時間の介護が必要となり、有意義な人間関係や活動に参加することができなくなる。アルツハイマー病患者では、身体機能の低下、反応速度の低下、筋力の低下は認知機能の低下と密接に関係している。そのため、これらの患者は転倒や転倒に関連した怪我のリスクが高い。

運動は反応時間を早め、筋力を向上させ、身体機能全体を改善することができる。ある前向き研究では、軽度アルツハイマー型認知症患者54名と中等度アルツハイマー型認知症患者26名を運動群と非運動群に分け、2年間追跡調査した。[25]。運動群では、筋力、有酸素性持久力、バランス、敏捷性が有意に向上し、原因不明の入院が運動なし群より少なかった。しかし、これは軽度の認知症患者にのみみられ、それ以降の認知症にはみられなかった。

血管性認知症

血管性痴呆はアルツハイマー病に次いで2番目に多い痴呆の原因である。問題を複雑にしているのは、これら2つの疾患に関連する脳の変化には重複があり、痴呆患者の25〜30%は血管性痴呆とアルツハイマー型痴呆を併発している可能性があることである。

従来、血管性痴呆は一連の小さな脳卒中によって生じると考えられていたが、脳卒中が起こるたびに脳容積が増加し、その結果、患者は時間をかけて痴呆を発症すると考えられていた。その臨床経過は、脳卒中によって損傷された脳の部位に応じた認知症状や運動症状を伴う段階的な進行が特徴であった。

Ch.6で述べたように、より優れた脳画像技術が開発されるにつれて、脳のMRIにおける白質増多は、加齢に伴う痴呆の発症リスクの増加と関連していることが明らかになった。白質増多は脳の小血管障害によるものと考えられているが、臨床経過は多発性脳卒中認知症のような段階的進行ではなく、徐々にゆっくりと進行する。さらに、重度の白質増多を有する患者をアルツハイマー病と区別することは不可能であり、MRIで重度の白質増多を有する患者の多くは、死後検査で典型的なアルツハイマー病像を呈する。

白質増多はアルツハイマー病の原因であるか、アルツハイマー病発症の危険因子である。白質増多には2つの異なるタイプがあり、1つは小血管疾患によるもので、血管性痴呆と関連し、もう1つは加齢によるもので、アルツハイマー病と関連するという意見もある。もしそうであれば、現在のところ臨床的特徴や画像的特徴で両者を分けることは不可能である。

運動と血管疾患の病態

第9章で述べたように、脳卒中は動脈硬化による大動脈の閉塞、または動脈硬化による小血管の閉塞から起こる。どちらの過程も運動不足によって悪化し、運動によって改善する。その他の危険因子としては、肥満、II型糖尿病、高血圧、ストレス、「悪玉脂質」の増加などがあるが、これらはすべて運動によって減少する。前章で述べたように、これらの危険因子をコントロールすることで、脳卒中の初発や再発のリスクが減少することが多くの研究で示されている。

MRI上の白質増多を抑制または回復させる運動が果たす役割については、研究によって相反する結果が得られているため、議論の余地がある。[26, 27]。白質増多と脳卒中またはアルツハイマー病の患者を対象とした研究では、血管の危険因子をコントロールすることで白質増多の進行を遅らせることはできるが、基礎疾患の経過を変えることはできないことがわかっている。運動と体力を注意深く定量化した若年者を対象とした研究では、運動が白質増多を減少させるという最も一貫した効果があることがわかっている。しかし、縦断的な研究であっても、運動・体力と白質増多は、一般に、何年もかけて非常にゆっくりと進行することが知られているプロセスについて、ある時点で測定されたものである。

血管性認知症予防のための運動

驚くべきことに、運動が脳卒中のリスクを減少させるという説得力のある証拠(第9章参照)があるにもかかわらず、運動が血管性痴呆の発症リスクを減少させるという証拠は比較的少ない。全死因性痴呆の発症リスクを減少させる運動の有益性に関するいくつかの研究のメタアナリシスでは、アルツハイマー型痴呆の予防の有益性は、血管性痴呆の予防の有益性に比べて劇的であった[21]。大半の研究では、血管性痴呆の予防における運動の有益性はほとんど、あるいは全く認められなかった。この否定的な所見の説明としては、研究数や血管性痴呆患者の数がアルツハイマー病患者に比べて少ないこと、血管性痴呆の診断基準に一貫性がないことなどが考えられる。

血管性痴呆の治療のための運動

アルツハイマー病と同様に、運動が血管性痴呆の経過を逆転させるという証拠はないが、体力を維持することは転倒や予期せぬ入院のリスクを減少させ、少なくとも初期の段階では生活の質を改善することができる。

レビー小体型/パーキンソン病性認知症

アルツハイマー病の次に多い神経変性疾患はパーキンソン病である。[28]。パーキンソン病は、振戦、こわばり、動作の緩慢さを特徴とする運動障害として一般に認識されているが、認知症もまた、特に疾患の経過の後期に非常によくみられる。パーキンソン病患者の約25%が認知症を発症し、パーキンソン病で20年生存した場合、患者の80%以上が認知症を発症すると推定されている。

アルツハイマー病のアミロイドやタウの沈着と同様に、パーキンソン病はα-シヌクレインと呼ばれるタンパク質の沈着と関連しており、神経細胞内の塊(Lewey小体)または神経線維内のフィラメント(Lewey神経突起)のいずれかに沈着する。[29]。アルツハイマー病のアミロイドやタウ遺伝子変異と同様に、アルファシヌクレイン遺伝子の変異は家族性パーキンソン病を引き起こす。アルファシヌクレインは通常、神経シナプスで多く発現し、神経伝達物質のパッケージングと放出に重要な役割を果たしている。何がタンパク質を凝集させるのか、レビー小体が神経細胞にとって有毒なのか保護的なのかは現在のところ不明である。

レビー小体病にはスペクトラムがあり、その一端にパーキンソン病があり、もう一端にレビー小体型認知症と呼ばれる疾患がある。その中間に位置するのがパーキンソン認知症と呼ばれる病態で、初期には運動障害と認知症の両方の特徴を有している。それぞれの病態は、レビー小体が最初に発見される場所によって決定されるようである。パーキンソン病では、レビー小体はドパミンが豊富で運動制御に重要な黒質のような深部核に早期に見られる。一方、レビー小体型認知症では、レビー小体は認知機能に重要な領域の大脳皮質に早期に見られる。パーキンソン認知症では、レビー小体は発症時から広く分布している。

レビー小体型認知症の患者は、アルツハイマー型認知症の患者と同様に、記憶障害、注意力障害、注意散漫がみられるが、2つの認知症を鑑別するのに役立つ臨床的な違いがある[30]。レビー小体型認知症は、関連する運動障害、発症早期の鮮明な幻覚、レム睡眠行動障害と呼ばれる病態がすべて示唆される。

レム睡眠行動障害は、劇的な臨床的障害であり、しばしば四肢を激しく動かして夢の中で行動し、ベッドパートナーを傷つけることがある。本人は眠っているため、通常はその出来事に気づかないが、ベッドパートナーはその出来事を鮮明に思い出す。このような睡眠に関連した症状は、レビー小体型の発症に10~15年も先行することがあり、医師が運動などの予防的治療を検討する際には重要な警告サインとなる。[31]。

運動とレビー小体型

レビー小体を患者において画像化できるように、α-シヌクレインのPETトレーサーを開発するための協調的努力がなされているが、現在のところそのようなトレーサーはない。運動とレビー小体沈着に関するデータはすべてげっ歯類モデルの研究から得られている。神経毒MPTPを脳に注射するか、ヒトαシヌクレイン遺伝子の変異型を導入してトランスジェニック動物を作れば、パーキンソン病や痴呆の臨床的特徴を持つレビー小体をマウスに作らせることができる。

MPTPは当初、カリフォルニアの麻薬中毒者がMPTPに汚染されたストリートドラッグをうっかり注射したときに、ヒトにパーキンソン様症候群を引き起こすことが発見された。その後、この毒素はげっ歯類から霊長類まで、さまざまな動物のパーキンソン病モデルの作製に用いられてきた。運動と認知の症状は、α-シヌクレインの沈着と同時に発症する。MPTPを投与されたマウスを用いたいくつかの研究から、トレッドミルによる激しい運動は、運動しない動物に比べて症状を軽減し、αシヌクレインの沈着を減少させることがわかった。[32]。

通常、ヒトα-シヌクレイン変異を持つトランスジェニックマウスは、運動や認知の症状が出始める1歳頃まで無症状のままである。ある研究では、生後12カ月で症状が出る前の動物のケージに走行用車輪を設置し、対照群では車輪をロックした。[33]。3カ月後、水迷路テストと回転棒テストで測定した認知能力と運動能力は、走行輪をロックしたトランスジェニックマウスと比較して、走行マウスで有意に優れていた。走行マウスは非走行マウスに比べて、脳内のαシヌクレインの凝集が有意に少なかった。興味深いことに、この改善は脳内のBDNFレベルの増加と相関しており、よく知られている運動によるBDNFへの効果(第6章参照)が改善のメカニズムである可能性が高まった。

パーキンソン病予防のための運動

アルツハイマー病と同様に、すべてのプロスペクティブコホート研究ではないが、ほとんどの研究で、人生の早い時期から身体活動を行うことで、パーキンソン病の発症リスクが低下し、全体のリスクが約35%低下することがわかっている。最初に発表された報告では、ハーバード大学とペンシルバニア大学を1916年から1950年の間に卒業した50,002人の男子大学生を追跡調査し、大学時代に代表的なスポーツをしたり、定期的に運動したりすることで、パーキンソン病の発症リスクがそれぞれ36%と17%有意に低下することを明らかにした。成人後に運動を行った被験者では、パーキンソン病の発症リスクがわずかに低下したが、有意なレベルではなかった。[34]。

いくつかの研究では、高強度の運動は低強度の運動よりもパーキンソン病の予防に効果的であることが明らかにされている。Health Professionals Follow-Up Studyでは、男性の身体活動量が最も高い五分位群では、最も低い五分位群に比べてパーキンソン病の発症リスクが30%低かった。

Cancer Prevention Study II Nutrition Cohortでは、143,325人が1992年から2001年まで追跡され、413人がパーキンソン病を発症した。[35]。身体活動は、ベースライン時に、軽い運動(ウォーキング、ダンス)から激しい運動(ランニング、ラップスイミング、テニス)までの身体活動を行った週当たりの時間数を報告することによって推定された。激しい運動をしている男女は、軽い運動をしている男女に比べてパーキンソン病を発症する可能性が40%低かった。被験者が運動をしなかったのは、早期にパーキンソン病と認識されなかったためであるという可能性を排除するため、いくつかの研究では、追跡調査の最初の数年間にパーキンソン病を発症した被験者を除外したが、結果は変わらなかった。

パーキンソン病治療のための運動

驚くべきことに、運動がパーキンソン病患者の体力、歩行速度、バランス、筋力を改善することを示す50年以上にわたる広範な研究がある。[28, 36]。認知や気分などの非運動症状に対する運動に関する研究はあまり多くないが、これらの症状も運動によって改善する可能性が示唆されている。

トレッドミル歩行による有酸素運動に焦点を当てた最近の2つの研究では、軽度から中等度のパーキンソン病患者において、対照群と比較してバランス、歩行速度、距離、転倒恐怖が有意に改善した。1つは、トレッドミルで8週間、30分のセッションで負荷をかけてトレーニングを行ったもの [37] であり、もう1つは、6週間、週に3回、40分間の指導付きトレッドミルウォーキングを行ったもの [38] である。

患者がトレーナーと一緒に行う強制的な有酸素運動は、個人トレーニングよりも効果的であることを示唆する研究もある。ある研究では、2つのグループが週3回、1時間、8週間サイクルエルゴメータを漕いだ。[39]。一方のグループは自力で運動し、心拍数を最大60~80%の間に維持するように指示された。もう一方のグループは、心拍数が適切な範囲にあることを確認するために心拍数をモニターするトレーナー付きの二人乗り自転車でペダルを漕いだ。トレーナーの補助を受けたグループは、自力で運動したグループに比べ、サイクリング中の心拍数が30%高く維持され、運動症状の改善も35%大きかった。

最近の研究では、パーキンソン病患者に筋力トレーニングを行うと、健常者と同様に筋力と筋サイズが増加し、骨密度が改善することが示唆されている。有酸素運動と組み合わせた筋力トレーニングは、日常生活の自立を維持するのに理想的であると思われる。

タウ蛋白凝集による認知症

本章で述べたように、脳内でアミロイドタンパク質とタウタンパク質がプラークやもつれとして凝集することはアルツハイマー病の特徴である。タウオパチーとして知られるいくつかの稀な認知症症候群は、脳全体のニューロンやグリア細胞におけるタウのもつれの蓄積と関連している。[40]。原因は不明であり、現在のところ医学的治療法は知られていない。

これらの症候群の症状には重複があり、患者が1つの症候群から別の症候群に移行することもまれではない。前頭側頭型痴呆(FTD)はすべての痴呆症候群の中で最も破壊的なものの一つである。初期症状として、言語障害とともに反社会的行動がみられる。患者は社会性を失い、無神経で無作法と思われ、正常な抑制を完全に失って衝動的に行動することが多い。ピック病はFTDとも重なり、強迫的で不適切な行動から始まり、職場や家庭での葛藤を引き起こす。気分の急激な変化があり、患者はしばしば社会的交流や日常生活への関心を失う。

慢性外傷性脳症は、反復性の外傷性脳損傷によって引き起こされるタウオパチーである。当初はボクサーで確認され、”dementia pugilistica “と呼ばれていたが、最近ではアメリカンフットボール選手の多くで診断されている。臨床的特徴やタウ病態はアルツハイマー病や前頭側頭型認知症と重複しており、現在のところ、これらの疾患を区別する信頼できる検査はない。

皮質基底核変性症(CBD)や進行性核上性麻痺(PSP)では、痴呆の初期に運動症状が優位になることが多い。バランス障害や協調運動障害、筋肉のピクピク感やこわばり、異常な姿勢などがみられ、パーキンソン病のような症状もみられる。両疾患とも眼球運動の異常がみられるが、PSPでは垂直方向の眼球運動に特徴がある。下を向くことが困難なため、患者はしばしば物につまずき、階段を下りるのが非常に困難になる。

タウオパチーの予防と治療のための運動

タウオパチー認知症症候群はまれであり、診断が困難であるため、これらの疾患の患者を対象とした運動療法の比較試験は行われていない。しかし、運動が少なくともこれらの疾患の運動症状の管理に有効であることを示唆する症例報告はいくつかある。さらに説得力があるのは、トランスジェニック・タウ病モデル動物を用いた研究で、運動が症状を改善し、神経細胞やグリア細胞におけるタウの凝集や沈着を減少させることが示されていることである。

20世紀後半、研究者たちは早期発症の家族性痴呆を引き起こすタウ遺伝子の突然変異をいくつか同定した。例えば、タウ遺伝子のP301S変異を持つある家系では、父親は前頭側頭型痴呆を、息子は皮質基底膜変性症を、いずれも急速に進行しながら3年目に発症した。[41]。この家族は、単一の遺伝子欠損がいかに2つの異なるタウオパチー臨床症候群を引き起こすかを示している。父親の脳の死後検査では、特徴的なタウ神経原線維のもつれが認められ、生化学的研究では、P301S変異を持つタウ蛋白質は微小管を形成する能力が低下していることが示された。ヒトのP301S変異をマウスに導入したところ、マウスは生後約6カ月から運動機能と探索行動の障害が進行した。ある研究では、生後7カ月のP301Sタウ遺伝子導入マウスに、以前パーキンソン病モデルマウスで効果が認められた12週間の強制トレッドミル運動をさせた。[42]。対照マウスと比較して、運動は運動と探索活動を改善し、脊髄と海馬におけるタウ凝集を有意に減少させた。運動によってパーキンソン病が治癒することはなかったが、発症が遅延し、症状が軽減した。

これらの所見は、遅発性タウオパチー患者における運動の有益な効果に関する臨床報告と一致している。例えば、ある歯科医は60歳で歩行と手の協調性に問題があることに気づき始め、66歳で皮質基底膜変性症と診断された。臨床症状は徐々に進行し、72歳の時に進行性核上性麻痺と診断された。70歳のとき、パーキンソン病患者を対象としたセラピスト主導の地域運動プログラムを開始した。このプログラムは、トレッドミルによる前後進歩行、体幹と下肢のストレッチ、筋力強化とバランス運動から構成されていた。彼は週2回、1時間、10年間定期的に参加した。運動プログラムを開始する前の成績と比較すると、転倒が減り、バランスと持久力が向上した。症例報告は誤解を招きかねないが、少なくとも定期的な運動プログラムは、このような壊滅的な症状を持つ患者に希望と身体的利益をもたらすことができる。

まとめ

本書では、身体を動かしている人の方が、身体を動かしていない人よりも健康であるという、私が考える説得力のある証拠を提示した。身体活動の必要性は、何百万年もかけて進化した私たちの遺伝子に書き込まれている。脳は最適なパフォーマンスを発揮するために身体活動に依存しており、身体活動は、計画的なもの(運動)であれ、日常生活の一部であれ、多くの慢性神経疾患を予防し、治療することができる。

運動と体力の複雑な生物学的特性に関する理解には、まだ多くの未知の部分が残っているが、運動が健康に及ぼすプラス効果と運動不足が健康に及ぼすマイナス効果は、広く普及させるに値するほど明確であるという点では、臨床界と研究界の一般的な合意が得られている。しかし、どのように運動を普及させるかについては、意見が分かれている。

議論されているのは、運動量を増やすことの利点を強調するのが最善か、運動不足のリスクを強調するのが最善かという点である。利点の強調はあまりうまくいっていないので、運動不足に焦点を当て、この集団は異常であり、さまざまな病気を発症するリスクが高いことを強調したほうがよいかもしれない。運動不足を喫煙に例え、「座ることは新たな喫煙である」というスローガンを提案する人もいる。全体として、喫煙が健康に悪いことを人々に納得させるのはそれなりにうまくいったが、座りっぱなしが健康に悪いことを人々に納得させるのはそれほどうまくはいかなかった。

問題なのは、運動不足の定義である。世界保健機関(WHO)が推奨する週150分に達していない人なら誰でもこの言葉を使うという人もいれば、座りがちな行動をとる人、つまり1日の大半を座って過ごす人に限定してこの言葉を使う人もいる。また、身体的不活動は身体活動の対極にあると考える人もいれば、座りがちな行動は生物学的・生理学的に身体活動とは異なると考える人もいる。もう一つの問題は、世界的に身体活動のサーベイランスのための普遍的に受け入れられた質問票がないことである。これらは解決可能な問題であり、身体活動を増やし、座りがちな行動を減らすキャンペーンが成功した例もある[1]。

世界保健機関(WHO)のガイドライン

2010年、WHOは国際的な専門家チームによる公表データのレビューに基づき、高齢の子供と成人に対する身体活動の推奨レベルに関するガイドラインを発表した[2]。この最初の勧告は、わかりやすく、幅広く適用できるものであった。一言で言えば子どもと青年は、中等度から強度の身体活動(主に有酸素運動)を1日平均60分行うべきである。成人は、中等度の強度の身体活動を週平均150分以上、または強度の有酸素運動を週平均75分以上、またはその2つを組み合わせて行うべきである。特別に計画されたものであれ、レクリエーションであれ、日常生活の一部であれ、あらゆる種類の身体活動が効果的であることを強調するために、運動ではなく身体活動という言葉が使われた。このガイドラインは、そのシンプルさもあって、世界各国で広く採用されるようになった。

その後、当初のガイドラインは、さまざまな年齢層や状況に適用できるように拡張し、21世紀初頭に蓄積された新しい研究データを含める必要があることが明らかになった。2019年、WHOは5歳未満の乳幼児に対する身体活動、座位行動、睡眠に関する勧告を発表し[3]、2020年には5歳以上の子ども、青年、成人、高齢者、妊婦、障害者に対する身体活動と座位行動に関する勧告を発表した[4]。身体活動や座りがちな行動だけに焦点を当てるのではなく、ガイドラインは両方を等しく取り上げている。WHOの用語の定義を表11.1にまとめた。

これらの新ガイドラインでは、身体活動の最低要件はない。誰にとっても、身体活動はないよりあった方がいい。短時間の身体活動でも、特に座りっぱなしの人には健康上のメリットがある。そのような人は、少量の身体活動から始め、時間をかけて徐々に頻度、強度、時間を増やしていくべきである。身体活動を増やすことによる潜在的リスクは、潜在的ベネフィットを大きく上回る。

運動開始前の医学的評価については、一般的に必要ないと考えられている。座っていることが多い人は、医師の許可がなくても低強度の身体活動を始めることができるし、すでに身体活動をしている人は、医療機関に相談することなく、中程度の活動から活発な活動へと徐々に増やしていくことができる。もちろん、身体活動の増加に伴い新たな症状が現れた場合は、医療機関に連絡する必要がある。

表11.1 WHOによる用語の定義

身体活動-エネルギー消費を必要とする、骨格筋によって生み出される身体の動き。身体活動は、余暇、職業、教育、家庭および/または交通機関のいずれか1つ以上を含む様々な領域で行われる。

身体不活動-現在の身体活動推奨値を満たすには不十分な身体活動レベル。

タスクの代謝等価量(MET)-タスクの代謝等価量、または単に代謝等価量は、身体活動の強度を表す生理学的尺度である。1METは、安静にして座っているときに消費されるエネルギー相当量、または安静時代謝率(RMR)であり、通常はmL O2/kg/分で表される。

座位行動-座っているとき、リクライニングしているとき、横になっているときのエネルギー消費量が1.5METs以下であることを特徴とする起床時の行動。デスクワーク、車の運転、テレビ観賞などが座りがちな行動の例で、車いす使用者など立つことができない人にも当てはまる。

軽い強度の身体活動-絶対的な尺度では、軽い強度とは1.5~3メッツの間で行われる身体活動を指す。個人の個人的能力に対する相対的尺度では、軽強度の身体活動は通常、0~10の知覚的労力の評価尺度で2~4である。例としては、ゆっくりとした歩行、入浴、または心拍数や呼吸数の大幅な増加をもたらさないその他の付随的な活動が挙げられる。

中強度身体活動-絶対的な尺度では、中強度は安静時の強度(METs)の3倍から6倍未満の間で行われる身体活動を指す。個人の能力に対する相対的な尺度では、MPAは通常、0~10の知覚的労力評価尺度で5または6である。

激しい強度の身体活動-絶対的な尺度では、激しい強度とは6.0METs以上で行われる身体活動を指す。個人の能力に対する相対的な尺度では、VPAは通常、0~10の知覚的労働評価尺度で7または8である。

多成分型身体活動-多成分型身体活動とは、家庭で、または構造化されたグループやクラスで行うことができる活動であり、あらゆる種類の運動(有酸素運動、筋力強化、バランストレーニング)を1セッションに組み合わせたもので、これは効果的であることが示されている。多成分の身体活動プログラムの例としては、ウォーキング(有酸素運動)、ウェイトリフティング(筋力強化)などがあり、バランストレーニングも取り入れることができる。バランストレーニングの例としては、後ろ向きや横向きに歩いたり、上腕二頭筋カールのような上半身の筋力強化活動をしながら片足立ちをしたりすることができる。

5歳未満の乳児

5歳未満の乳児の身体活動、座位行動、睡眠に関するWHOの推奨は、表11.2に概説されている。主な特徴としては、年齢とともに身体活動を徐々に増加させること、乳児であっても1日30分以上のおなかの中で身体を動かす必要があること、1~5歳の乳児には1日180分以上の身体活動が必要であること、年齢にかかわらず乳児を拘束することは最小限にとどめること、2歳まではスクリーンを使用せず、2~5歳までは1日1時間以内とすること、すべての年齢で読み聞かせや絵本の読み聞かせを奨励すること、などが挙げられる。

これらのガイドラインは、誕生から5歳までが身体と認知の発達にとって重要であるという知識に基づいて作成された。構造化された身体活動と構造化されていない身体活動の両方による活発な遊びは、運動能力を向上させ、身体環境を探索する。さらに、子どもの頃に形成された習慣は、子どもの生涯を通じて現れる身体活動のレベルやパターンに影響を与える可能性がある。

WHOが推奨する乳幼児の身体活動、座位行動、睡眠に関する指標は以下の通りである。

- 年齢

- 身体活動

- 座位行動

- 睡眠

<1歳未満

1日に数回、さまざまな方法で、多ければ多いほどよい。少なくとも30分はうつぶせの姿勢で(おなかの時間)。

1時間以上拘束しない(ベビーカー、ハイチェア、背中にベルトで固定)。

0~3カ月~14~17時間、4~11カ月~12~16時間

ヵ月~12~16時間、昼寝を含む質の良い睡眠をとる。

1歳および2歳

1日を通して、中程度の強度と強度の活動を含む、少なくとも180分の身体活動を行う。

1歳児は1時間以上、2歳児は1時間以上、座りっぱなしのスクリーンタイムは禁止する。読書や絵本の読み聞かせを奨励する。

昼寝を含め、質の良い睡眠を11~14時間とり、規則正しい睡眠時間と起床時間を守る。

3歳と4歳歳児

少なくとも180分の身体活動を行い、そのうち少なくとも60分は中程度から強度の運動を1日を通して行う。

1時間以上は安静にする。座りっぱなしのスクリーンタイムは1時間以内とする。

10~13時間の質の良い睡眠(昼寝を含んでもよい)をとり、規則正しい睡眠時間と起床時間を守る。

子供と青少年 5~17歳または子供と青少年 WHOは、1日に少なくとも60分の中等度から強度の身体活動を推奨している(表11.3)。2010年の勧告と比較すると、報告されているエビデンスと身体活動の通常測定方法をより正確に反映するためと考えられ、1日あたり「少なくとも」60分が、1日あたり「平均」60分に変更された。有酸素運動は心肺機能を向上させ、筋力強化運動は筋力を向上させるというエビデンスがあり、両方を行うことはどちらか一方だけを行うよりも有益であるというエビデンスもあったが、特定の運動ルーチンを推奨するほど強いエビデンスではないと考えられた。

子どもや青少年における座りがちな行動と健康への悪影響との関係は、特にテレビ視聴とレクリエーションのスクリーンタイムについて強いと考えられた。しかし、座りがちな時間や娯楽的なスクリーン時間の正確な閾値やカットオフを設定するには、エビデンスが不十分であった。

WHOは、最近の世界的な推計によると、青少年の5分の4が2010年の有酸素運動の推奨値を満たしていないことから、青少年の身体活動を増やし、座りがちな行動を減らすことが急務であると結論づけた。

表11.3 子ども、青少年、成人、高齢者、妊婦の身体活動と座りがちな行動に関するWHO勧告

身体活動

座りがちな行動

子どもおよび青少年(5~17歳)(障害とともに暮らす人を含む)

- 子供と青少年は、1週間を通して、中等度から強度の、主に有酸素性の身体活動を、少なくとも1日平均60分行うべきである。

- 子どもと青少年は、座って過ごす時間、特にレクリエーションのスクリーン時間を制限すべきである。

- 強度の高い有酸素運動と、筋肉と骨を強化する運動を、少なくとも週3日は取り入れるべきである。

成人(18~64歳):慢性疾患のある人や障害のある人も含む。

- 成人は、実質的な健康効果を得るために、1週間を通じて少なくとも150~300分の中強度の有酸素性身体活動、または少なくとも75~150分の強度の有酸素性身体活動、あるいは中強度と強度の同等の活動を組み合わせて行うべきである。

- 成人は、座っている時間を制限すべきである。座っている時間をあらゆる強度(軽い強度を含む)の身体活動に置き換えることで、健康上の利益が得られる。

- 成人はまた、中等度以上の強度で、すべての主要な筋肉群を使う筋力強化活動を週に2日以上行うべきである。

- 高水準の座りがちな行動が健康に及ぼす有害な影響を軽減するために、成人は推奨される最低レベル以上の中等度から強度の身体活動を行うことを目指すべきである。

高齢者(65歳以上):慢性疾患のある人、障害のある人を含む。

成人と同じである。

成人と同じ

- 週1回の身体活動の一環として、高齢者は、機能的能力を高め、転倒を予防するために、中等度以上の強度で、機能的バランスと筋力トレーニングを重視した変化に富んだ多成分の身体活動を週3日以上行うべきである。

妊娠中および出産後の女性

- 妊娠中から出産後まで定期的に身体活動を行う。

- 妊娠中および産後の女性は、座っている時間を制限すべきである。座っている時間をあらゆる強度(軽い強度を含む)の身体活動に置き換えることで、健康上の利益が得られる。

- 実質的な健康効果を得るためには、1週間を通して少なくとも150分の中強度の有酸素性身体活動を行う。

- 有酸素運動と筋力強化のためのさまざまな活動を取り入れる。緩やかなストレッチを加えることも効果的である。

18~64歳の成人

新ガイドラインは、週平均150~300分の中強度の運動、または75~150分の強度の運動、あるいはこれら2種類の運動を組み合わせることで、身体活動の恩恵のほとんどが得られるという前提に基づいている(表11.3)。これは、中等度の身体活動を週150分、または活発な身体活動を週75分推奨していた2010年のガイドラインからの明確な変更である。推奨される最小レベル以下でも健康上の利点は確実にあるため、ないよりはあった方がよく、推奨される最大レベル以上の身体活動でも健康上の利点がある可能性が高いため、少ないよりは多い方がよいのが普通だが、健康上の利点が減少したり、停止したり、あるいは逆になる可能性がある活動レベルは、現在のところ不明である。もしそのようなレベルがあるとすれば、それは個人差や健康状態によって異なる可能性が高い。

新ガイドラインは、成人の座りがちな行動の危険性を強調し、座っている時間をできるだけ身体活動に置き換える必要性を強調している。座っている時間が多い仕事をしている人は、仕事で体を動かしている人よりも、より長く、より激しい身体活動が必要である。

65歳以上の高齢者

推奨される週150~300分の中強度の身体活動または75~150分の強度の身体活動に加えて、高齢者は週に3日以上バランスと強化の活動を行うべきである(表11.3)。この多成分プログラムは、転倒リスクを減少させながら、認知機能、筋力、骨密度を維持するのに役立つ。2010年のガイドラインと比較すると、運動機能に問題のある高齢者だけでなく、すべての高齢者に多成分の活動が推奨されている。若年成人と同様に、休憩なしで長時間座っていることは、たとえ休憩が立ったり移動したりする軽い身体活動であっても避けるべきである。

妊娠中および産後の女性

新ガイドラインは、妊娠中の身体活動が母体と胎児の両方に有益であるという強力な証拠に基づいている。また、定期的な身体活動が分娩合併症や産後うつ病の発症リスクを減少させるという証拠もある。これらの利点は、過体重や肥満の妊婦にも当てはまる。医学的禁忌がない限り、女性は筋肉のストレッチや筋力強化の活動とともに、週に少なくとも150分の中強度の身体活動を行うべきである(表11.3)。妊娠前に定期的に強度の身体活動を行っていた女性は、妊娠中および産褥期にもその活動を継続することができる。

他の成人と同様に、妊婦は座りっぱなしの時間を避けるべきである。長時間座っている時間を低強度の身体活動で補うことは、健康にとって有益である。

慢性障害を持つ人々

2020年の報告書で、WHOは初めて慢性的な障害を持つ人々への身体活動の推奨を取り上げた。WHOは、多発性硬化症、脊髄損傷、パーキンソン病、脳卒中、大うつ病、統合失調症、注意欠陥多動性症候群(ADHD)と診断された人々における身体活動の有益性に関する発表されたエビデンスを検討した。その結果、併存疾患、身体機能、認知機能、QOLが明らかになった。

まず、身体活動は禁忌事項がなく、障害を持つ人々にとって安全で有益であり、身体活動がその人の現在の活動レベル、健康状態、身体機能レベルに適切であれば、大きなリスクはないと結論づけられた。全体として、障害のない成人のためのガイドラインは、障害のある人にも適用できると思われた。しかし、障害のある人は、自分に適した身体活動の種類や量について、医療専門家に相談し、指導を受ける必要があるかもしれない。

障害者に対する座りがちな行動の悪影響に関するデータは少ないが、障害のない人に見られる座りがちな行動の悪影響は、障害のある人にも外挿できると結論づけられた。運動能力の低い人や車椅子に座ったままの人は、下肢を使わない低強度から高強度の身体活動を行うことで、座りがちな行動を軽減できる可能性がある。

今後の方向性

健常者や慢性障害者の身体活動を増加させ、座りがちな行動を減少させるためのガイドラインを作成することは、身体活動が公衆衛生にもたらす恩恵を享受するための重要なステップであるが、さらに多くのことを行う必要がある。ガイドラインの根拠として引用された文献を読んで明らかなことは、身体活動のプラス効果と身体活動不足のマイナス効果に関する知識のギャップが大きいことである。さらに、慢性障害では神経疾患が上位を占めているが、慢性神経疾患における身体活動の有益性と座りがちな行動の悪影響に関する臨床研究は比較的少ない。

身体活動を増やすことの有益性に関するエビデンスを、一般集団から慢性神経疾患患者に推定することは合理的であるが、具体的な詳細がないため、勧告の影響が制限される可能性がある。例えば、さまざまな神経疾患の患者にとって最適な身体活動の種類、強度、頻度、期間に関する情報は比較的少ない。また、座りがちな行動がこれらの障害に及ぼす悪影響に関する情報も基本的にない。

ともあれ、身体活動の増加が健康を改善するという証拠は説得力があるため、医学界は身体活動ガイドラインを普及させるための努力を調整するのを待つことができない。これには、十分なサービスを受けていない地域社会、特に低所得層や恵まれない地域社会に手を差し伸べる努力も含まれる。目標は、学校、職場、地域社会で身体活動を増やすための環境を実現することである。例えば、公園や安全なオープンスペースへのアクセスや、そのような場所への往復の交通手段を提供することは、身体活動を増やすという個人の決断に大きな影響を与えることが研究で示されている。

最後に、第1章で述べたように、医療提供者は日常的に身体活動レベルをモニターすべきであり、医師は定期的に「運動ピル」を処方する必要がある。特に神経科医は、脳の健康に対する身体活動の有益性が証明されていることを認識し、患者との面談の際に身体活動についての議論を含めるべきである。民間の医療制度も政府の医療制度も、身体活動レベルのモニタリングや、健康維持のための定期的な身体活動の重要性を患者に教育する時間を奨励するために、優先順位を再編成する必要がある。