philsci-archive.pitt.edu/17379/

Disagreement in Science: Introduction to the Special Issue

フィヌール・デルセン、マリア・バグラミアン哲学における最近の研究では、同業者の意見の相違という現象、すなわち、あるトピックについて同じように十分な情報を持ち、有能なエージェントが反対の信念を持っている状況への関心が爆発的に高まっている。この一般的な現象は、多くの哲学的な難問を引き起こす。同じレベルの訓練、経験、背景知識を持つ人々が、同じデータセットを扱っているにもかかわらず、ある特定の質問に対して同意の見解を示さないということがあり得るのだろうか。彼らの意見が一致しないということは、少なくともどちらかの知識が乏しい、つまり専門家ではないことを示しているのではないだろうか?Einhorn (1974)に戻ると、コンセンサスは専門性の条件であると主張されているが、あらゆる分野の専門家が意見を異にしていることは十分証明されている。

専門家の意見の相違という難問は、ジェニファー・ラッキーが「論争的な分野」と呼ぶ、例えば哲学、政治、倫理、宗教になると、最も深刻になる(Lackey 2018: 229)。これらの領域には専門性がないと主張することは珍しくない。しかし、根本的な意見の相違は自然科学や社会科学をも脅かし、科学に専門家がいないという結論は、専門性を割り当てるという私たちの一般的な慣習に反している。自然科学の場合、倫理のような「議論のある分野」とは対照的に、大きな論争にさらされることのない「独立したチェック」に頼ることで、単なる見かけ上の専門家から本物を選別できると主張することは可能だろう(McGrath 2008: 97-8)。しかし、科学における意見の相違は日常的なものであり、自然科学にも深い論争がないわけではないので、科学の特定の分野における真の専門家をどのように特定するかという問題は、多くの場合未解決である1。この問題を回避して、実績、教育、経験、論文などの評判の基準を持ち出して、科学専門家は誰かという問題を一般的に解決することは可能かもしれないが、一見難解な意見の相違に直面して、知識の主張が客観性を持つかという問題はそのまま残っている。

少なくともラッキーの「論争の的となる領域」においては、そのような領域における意見の相違は潜在的に欠陥がなく、その真実はその言説の領域や、意見の相違する仲間がその問題にもたらす視点に相対化できることに合意することが一つの選択肢となる。しかし、このような選択肢は、科学分野における意見の相違にはなかなか適用できない。科学的に認められた理論は、宗教や倫理、さらには哲学の主張とは異なり、普遍的な妥当性を持っていることが前提となっている。論争の的になっている「論争領域」における真理の相対化という問題にどのような立場で臨もうとも、相対的な科学的真理という考え方そのものが、科学的実在論者にとって非常に論争的で、全く受け入れがたいものであることには変わりない(例えば、バグラミアンとコリバ2019、クシュ2020参照)。したがって、科学における深い意見の相違の問題を、何らかの形で相対的真理に訴えることによって解決しようとする試みは、さらなる哲学的論争を招くことになる。

不一致に関する関連する多くの謎は、同僚が自分の意見に同意していないことを発見したときに、誰かがどのように対応すべきかという規範的な問題に関連して議論されている。この議論に参加したほとんどの人は、判断を保留したり、反対する仲間と以前の自分との中間レベルの信頼度を採用するなどして、仲間の意見に近づくべきだという見解を支持している(例えば、Christensen 2006、Feldman 2006、Elga 2007)。このような考え方は調停主義として知られている。これに対して、不動主義は、仲間の不一致に直面しても「自分の立場を貫く」、つまり、不一致になる前と同じ信念と自信のレベルを持ち続けるべきであるとする。これは文献上では確かに少数意見だが、支持者もいる(例えば、Kelly 2005, 2010)。

仲間の不一致に対する関心は、この現象が、自分自身の認識評価の信頼性の有無に関する証拠など、一般的な認識論的疑問について教えてくれることが期待されるためでもある(Feldman 2009, Elga 2007, Christensen 2010, Kelly 2010)。不一致に関する様々な一般的かつしばしば抽象的な認識論的問題については多くの研究がなされているが(例えば、Feldman 2006, Christensen 2009, Feldman and Warfield 2010, Lackey and Christensen 2013, Frances 2014, Matheson 2014)、これらの議論からの教訓が科学内の不一致に適用できるとすればどのようなものかという議論は驚くほど少なかった。逆に、科学哲学者たちは、時には「異論」や「多元主義」というラベルのもとで、様々な方法で異論の問題を扱っていたが(例えば、Kuhn 1996、Feyerabend 1975、Kitcher 1993)、認識論に比べるとこの現象に関する体系的な議論は確かに少なかった(Solomon 2001, Longino 2002, de Melo-Martín and Intemann 2018)。

本特集の中心的な目的の一つは、認識論と科学哲学の両方からの洞察を結集した、科学における不一致に関する議論を促進することである。このテーマのいくつかの側面は、単に認識論の教訓を科学哲学に適用する、あるいはその逆を行うということにとどまらない。例えば、科学的不一致は通常の不一致とは異なり、不一致の認識論の文献でしばしば言及されるような、当事者の一方による単純なミスによるものだと考える理由はほとんどない(クリステンセン(2007:193)の20%のチップを計算するケースのように)。むしろ、二人以上の科学者、あるいはそのグループの間で意見の相違があるとすれば、それは方法、背景となる仮定、あるいは科学的展望、おおよそクーン的「パラダイム」における、より根本的な違いに基づいている場合がほとんどであろう。このことは、科学的意見の相違が哲学者に特別な課題を突きつけていることを示唆している。

より一般的には、科学における意見の相違は、多くの重要な問題を提起する。科学者たちは、同業者が反対意見をもっていることを知ったとき、自分たちの理論やモデルをどのように再評価すべきなのだろうか。科学における「同業者の不同意」、つまり、同じように十分な情報を持ち、同じように能力のある科学者の間での不同意というものは、本当に存在するのだろうか。あるいは、「同業者の不同意」という概念は、実際の科学的実践から理想化されすぎていて、一般的にそうだと主張する人がいるように、科学論争について何か価値あることを教えてくれるのだろうか(King 2012)?科学者はどのようなことについて意見を異にするのだろうか。事実の問題だけなのか、それとも概念的な問題や科学的実践に用いられる適切な価値観(Rowland 2017)、さらには背景にある方法論のスタンス(Weinberger and Bradley 2020)についても意見を異にしてはいないだろうか。持続的な科学的不一致は、科学的真理に関する、あるいは科学的理論評価に関する相対主義を支持し、あるいは信憑性を与えるのか(Kinzel and Kusch 2017)。科学的不一致は科学的コミュニティの望ましい特徴なのか(de Cruz and de Smedt 2013)、それとも科学者は重要なテーマについて合意形成に努めるべきか(Dellsén 2020)。科学における現実の、あるいは認識された意見の相違は、政策決定にどのような影響を及ぼすのだろうか(Leuschner 2018)。また、人為的気候変動などのトピックにおける意見の相違、あるいはその反対であるコンセンサスに関する事実から、一般市民が学べることがあるとすれば、それは何だろうか(Dellsén 2018)。

本特集では、この種の問題、つまり科学内部の不一致に何らかの形で関わる問題を扱う。以下の論文のいくつかは、現代あるいは歴史的な科学的不一致の事例研究を詳細に検討し、そのようなエピソードから何を学ぶことができるかについての一般的な教訓を発掘することを目的としている。他の論文では、科学における様々なタイプの意見の相違、例えば、単純な事実や経験に基づかない概念的・方法論的な論争について、より一般的な問題を扱っている。さらに、「外から」、すなわち論争に関与していない人々の視点から科学的不一致に注目し、外部の人々、特に一般市民が、ある科学的問題について科学者の意見が一致しない、あるいは一致しなかったという事実からどのような教訓を引き出すべきかを問う論文もある。最後に、ここに集められた論文の中には、抽象的なエージェントベースのシミュレーションを用いて意見の相違をモデル化し、例えば、認識論的コミュニティ内で複数の無関係なトピックに関する意見の相違がどのように生じ得るかについての一般的な教訓を導き出すことに関係しているものがある。

それでは、本特集に収録された8つの個別論文をより詳しく見ていこう。そのうちの二つは、20世紀において最も影響力のあった二人の科学哲学者が、科学的不一致にどのようにアプローチしたかに関わるものである。Markus Seidelの「Kuhn’s two accounts of rational disagreement in science: an interpretation and a critique」は、科学における合理的不一致に関するクーンの見解を詳細に分析・批判したものである。サイデルの考えでは、クーンは合理的不一致について、『科学革命の構造』(クーン1996)と、影響力の強い『客観性、価値判断、理論選択』(クーン1977)などの後期の著作で、全く異なる二つの説明を与えている。

クーンの最初の説明は、科学における合理的不一致がどのように生じるかを、異なる科学的パラダイム間の方法論的非整合性というテーゼに基づいて説明するものであった。ここでは、異なるパラダイムを採用した科学者は、それぞれのパラダイムに合致する理論を選択することについては完全に合理的だが、これらのパラダイムには、異なる、互換性のない理論を合理化する要素が含まれることがあるので、科学者は、いかなる種類の非合理性も犯さずに、どの理論を受け入れるべきかを議論できる、という考えである。しかし、サイデルが指摘するように、この合理的不一致の説明は、「革命的科学」の比較的まれなエピソード、すなわち科学者がパラダイム全体のぜひを議論している場合にのみ説明可能であり、パラダイムが議論の対象になっていない「通常の科学」の時代にははるかに多く見られるものである。サイデルが指摘するクーンの説明のもう一つの問題点は、異なるパラダイムに属する科学者が意見を異にするという発想そのものが、パラダイムは意味的に不可分であるというクーンの主張と緊張関係にあるように思えることである。なぜなら、(単に言葉による意見対立ではなく)真の意見対立は、意見の異なる科学者が同じ命題に対して反対の態度をとっていると信じることを必要とするからだ。

サイデルが論じた合理的不一致の第二のクーン的説明は、理論選択における価値の役割に関するクーンの影響力のある考えに基づいている。クーンは、科学的理論の選択は5つの価値(正確さ、一貫性、範囲、単純さ、成果)のリストに基づいて行われるため、これらの価値を解釈して互いに比較検討する唯一の合理的方法は存在しない、と考えたことは有名である。サイデルがこの点を解釈するように、クーンは本質的に、理論選択がこの価値観のリストによって過小に決定されると主張しているのだ。この議論は、科学者がどのようなパラダイムを採用するかとは無関係に、この価値観のリストが科学者の間で受け入れられている、あるいは受け入れられるべきであることを意味しているので、先の方法論的非整合性からの議論とは全く異なっており、実際、相容れないものである。いずれにせよ、サイデルは、クーンがこの理論選択の説明を動機づけた一因として、科学者が理論について合理的に意見を異にするようになる方法を難なく説明していることを指摘している。つまり、意見の相違は、科学者がこれらの価値を異なる-しかし同様に合理的に-解釈・計量することから生じる可能性がある。しかし、ザイデルは、合理的な意見の相違がどのように生じるかについて、彼自身の対抗的な説明も提示しており、これが成功すれば、クーンの理論選択の説明の動機が損なわれてしまうことになる。

もう一人、20世紀の著名な科学哲学者であり、その思想が科学的不一致に重要な意味を持つのが、ポール・ファイヤアーベントである。ジェイミー・ショーの「ファイヤアーベント 作られた不一致:専門性、コンセンサス、科学政策に関する考察」では、不一致に関するファイヤーアベンドの見解が、例えば人為的気候変動に関するように、専門化が進み、意図的に不一致が作られる時代において、どのように精査に耐えられるかを考察している。彼の考えでは、科学の成功には、あらゆる現象に関する複数の競合する理論を発展させ、育成することが必要である。したがって、ファイヤアーベントは、科学のいかなる領域においても、その領域における科学的知識の発展のために必要な要件として、意見の相違を歓迎したのである。

しかし、ショーが指摘するように、このファイヤラベンド的な科学的不一致の捉え方は、気候科学のような科学分野を萎縮させ、これらの分野とそこで唱えられる理論に対する国民の信頼を損なうために、科学的不一致がいかに人為的に作り出されるかに関する最近の研究成果と矛盾する(例えば、Oreskes and Conway 2008、Biddle and Leuschner 2015、Leuschner 2018)。しかし、ショーは、この種の規範的に不適切な意見の相違の問題は、それらが作られたものであることではなく、むしろ、意見の相違の少なくとも一方、すなわち気候「懐疑派」が相手側の議論と立場に批判的に関与しないことであると論じている。このような気候変動「懐疑論者」は、ファイヤアーベントの半専門的な意味で言えば、「変人」なのである。ファイヤアーベントが提唱した多元主義には、オープンかつ誠実な意見交換と、それぞれの立場のメリットに関する議論が必要であり、人為的に作られた意見の相違がそれを許すことはほとんどない、とショウは主張している。

残りの2つの論文は、いずれも重要な哲学的問題を、詳細な科学的事例研究というレンズを通して取り上げている。David M. Frankの「意見の相違か否定か:『外来種否定論』と科学における倫理の不一致 」は、侵略生物学者たちが、彼らの分野における合意形成の立場と異なる様々な点が、科学否定主義にあたると主張していることを考察している。フランクは、この批判が正当な場合もあるが、それ以外の場合には、意見の相違は倫理的な相違に基づくものであり、科学否定論に分類されるべきではないと論じている。フランクによれば、「科学否定論」は、科学的コンセンサスに対する挑戦のうち、(i)データをチェリーピックして藁人形論法や立場を構築するなど、認識論的規範に違反し、(ii)害をもたらす可能性の高い方法で使用されるものに用いられるべきである、という。

フランクは、この「科学否定主義」の定義を援用し、新しい地域への侵入種の導入に伴う生物学的リスクに関する科学的理論への挑戦は、確かに否定主義としてカウントされると論じている。しかし、それ以外の場合、侵略生物学におけるコンセンサスの立場を擁護する人々とそれを批判する人々との間の不一致は、結局のところ、様々な種類の非経験的価値に関する意見の相違に根ざしているのだ。例えば、ある種を「侵略的」とみなすかどうかは、その種が新しい地域に導入されて、関連する生態系に十分な害を及ぼすかどうかにかかっていると考えるのが一般的である。「害」の閾値も定義も倫理的な議論の余地があるため、侵略生物学のような特定の科学分野で採用されているコンセンサス・ポジションにさえ反対することは正当であることは間違いないだろう。フランクは、この種の非エピステメティックな意見の相違には一定のリスクが伴うことを認めつつ、このような意見の相違が重要なエピステメティックおよび非エピステメティックな利益をもたらす別の方法があることも示唆している。

Michaela Massimiは、論文「科学における現実主義、パースペクティヴィズム、そして意見の相違」において、科学における正当化原則についての意見の相違が、これらの原則に該当する理論についての合意とともに共存しうるという説明を展開している。

ここでも他の場所でも(例えば、Massimi 2018a, 2018b)、Massimiは科学に関する「perspectivism」を提唱し、科学的知識の生産における異なる科学的視点の役割を強調している。大雑把に言えば、マッシミは「科学的観点」を、ある時点における科学コミュニティの実践として定義しており、それには(i)科学的知識の主張、(ii)それらの主張を確実に行うための資源、(iii)(ii)を参照して(i)を正当化する認識原理または方法論原理が含まれる。つまり、科学的観点とは、科学的理論、その理論に対する根拠、そしてその理論を支持する根拠となる認識論的原則を含むものである。

マッシミは、20世紀初頭の理論物理学の歴史的事例、すなわち、3つの異なる理論的枠組みによる電荷の研究を分析することによって、これらの考えを実践している。マッシミは、J.J.トムソン(ファラデーとマックスウェルの枠組みを基にした)、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツとテオドール・フォン・グロートゥス、そしてマックス・プランクが、電荷の最小単位eの存在と性質について、それぞれ異なる科学的視点を持ち込んだことを考察する。マッシミは、これらの物理学者がこの問題にどう答えるかで合意するに至ったが、その根拠となる正当化原理が異なることに、共通の結論に至ったとしている。それは、それぞれの視点が、反実仮想的推論を支える現実の法則的従属性をつかみ、その結果、その視点の使い手が、その視点の他の側面から、誤りやすいとはいえ、正しい結論を導き出すことが可能になるからである、とマッシミは指摘する。

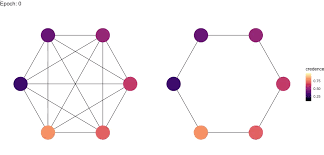

この巻の「科学における意見の相違」に関する残りの4つの論文は、いずれも科学者や一般人のコミュニティのエージェントベースモデルに関するものであるため、自然なグループ分けがなされている。Dunja Šešeljaの「科学的不一致のシミュレーションから得たいくつかの教訓 」は、既存のエージェントベースモデルが提供する結果をどう解釈するかに注意すべきであり、これらのモデルは必ずしも提案者が行ったような推論をサポートするとは限らないことを論じている。特に、Šešeljaは、仲間の不一致に対して「不動」なアプローチを採用することの価値を支持するように見えるエージェントベースモデルを考察している。Douven (2010)やde Langhe (2013)などのモデラーによると、不動であることは、真の理論に収束する可能性を高めることができる。しかし、Šešeljaは、これらの結果は、厳密に言えば、自分の先験的な信念を維持することを支持するものではなく、むしろ、同僚が反対するかもしれない理論を追求し続けることを支持し、その追求が理論の不信任と両立するものであると指摘している。

もう一つのタイプは、科学者コミュニティのあり方に関するもので、効率的な探求を可能にする。特に、Kevin Zollmanの研究に触発されて構築された様々なエージェントベースモデルは、科学者間のコミュニケーションが少なければ少ないほど、科学者が客観的に優れた理論に収束する率が高まることを示しているように見える(Zollman 2007, 2010)。非常に大雑把に言えば、よりつながりの強いコミュニティでは、誤った信念がより早く広まるからだ。この「ゾルマン効果」は、様々な異なるエージェントベースモデルにおいて極めて頑健だが、Šešeljaは、科学者が理論に対して持ちうる様々な議論を組み込んだ特定のエージェントベースモデルではこの効果が現れないことを指摘している(Borg et al.2018 )。したがって、「ゾルマン効果」が科学的探求の実際の現象なのか、それとも代わりに、この効果が現れるエージェントベースモデルで行われる抽象化や理想化の成果物なのか、疑問が残る。シュセーリャは、ある種の科学的探求に最も適したモデルのタイプを特定するためには、経験的研究が必要であり、それによって「ゾルマン効果」がその種の探求に本当に存在するのかどうかを確認することができると結論づけている。

カルロス・サンタナは、「意見の相違に同意するのはやめよう:科学における戦略的不一致の役割」の中で、関連する主張された効果について論じている。何人かの哲学者が、異なる方法で、科学的コミュニティが、たとえ全証拠が競合する理論の方が正しい可能性が高いことを示唆していても、与えられた理論に対する立場を維持する科学者で構成されることは、認識論的に有益であり得ることを示唆している。特に、科学者は、その理論が他の科学者に採用されるかどうかといった動機で動くべきであり、そのことが、その時点で探求されている理論の広がりを増大させるからである、と主張されてきた。このような行動は、科学者コミュニティの理論の多様性を高め、ひいては正しい理論に収束する可能性を高めると主張する。この種の場合、科学者はおそらくその理論を信じるのではなく、非ドキシスティックな意味での「受容」、「採用」、「支持」を行うべきである(例えば、Elgin 2010, Fleisher 2018, Dellsén 2020を参照)。

Santanaは論文で、まずこの考えを批判するが、その上で、この考えに対して適格なタイプの支持を与える新しいエージェントベースモデルを提示する。簡単に言えば、科学者は自分の信念と支持を区別しておくことが(不可能ではないにしても)難しいため、上記のような「頑固さ」を発揮することは、重大なエピステーミックコストを伴うとSantanaは主張している。例えば、ある科学者は、他の科学者の推薦を自分の信念と簡単に勘違いし、その結果、他の科学者の信念に対する(誤った)認識に基づいて自分の信念を形成してしまうかもしれない。このような問題は、認識論的共同体の多様性を確保するための頑固でない別の方法を見出す動機になると、サンタナは考えている。しかし、Santanaはエージェントベースのモデルを構築し、頑固さという認識論的価値が他の手段、すなわち、各エージェントがより選ばれた科学者のグループとコミュニケーションするような社会的分裂をコミュニティで実施することによって、本当に達成できるかどうかを検証するよう設計している。興味深いことに、Santanaのモデルはこの仮説を検証しなかった。その代わりに、「頑固な」科学者を含む科学者コミュニティは、与えられた制限時間内に正しい理論を見つけることに成功する可能性がより高いことを確認したのである。

James Owen WeatherallとCailin O’Connorは、論文 “Endogenous epistemic factionalization “(内生的な認識論的派閥形成)において、認識論的コミュニティに関する別のエージェントベースモデルを提示している。彼らの目的は、あるテーマについて意見の異なる個人が、関係のないテーマについても同様に意見を異にする可能性が統計的に高い場合に生じる、一種の分極化を調査することである。この現象がよく起こるのは、さらに一般的な認識論的コミットメント、例えば、両方の信念を是とするイデオロギーやアイデンティティによるものだと説明されることが多い。しかし、WeatherallとO’Connorは、エージェントがすでに意見の異なる他のエージェントが提示する証拠を不信に思うようになるという直観的な考えに訴えて、この現象の全く異なるタイプの説明を提示する。

WeatherallとO’Connorのモデルでは、個々のエージェントはJeffreyの条件付けによって信念を更新し、これによりエージェントは不確実な証拠に対して更新を行うことができるようになる。さらに、他のエージェントが共有する証拠に対するエージェントの信頼度は、2つの(あるいはそれ以上の)別々の問題に対して2人のエージェントが割り当てた信頼度の差の関数であり、関連する主張における信頼度の差が大きければ、エージェントは証拠の確信度が低くなる。WeatherallとO’Connorは、相関の標準的な尺度(ピアソン相関係数r)を用いて、関連する種類の偏向、すなわち、彼らが「派閥化」と呼ぶものの量を測定した。彼らの結果は、「派閥化」は自然に、つまり、信念に他の邪悪な影響を仮定することなく、発生することを示している。この効果は、エージェントがある問題について反対から出発し、その後、別の問題について反対するようになったときだけでなく、エージェントが両方の問題についてランダムに割り当てられた信認で出発し、上記のメカニズムによって更新されたときにも起こる。さらに、このモデルを拡張して、3つの無関係な主張を同時に考慮する場合にも、同じ効果が生じる。

最後に、David Anzolaは、エージェントベースのモデルを用いて社会現象を研究する計算社会科学という新しい学問分野の出現における意見の相違の役割について考察している。アンゾラ氏が指摘するように、この新しい学問分野の特徴は、特定の問題、理論、現象ではなく、エージェントベースモデリングという特定の手法の使用という観点から定義することができる点である。この方法は、社会科学に属する他の学問分野では使われていないため、近隣の分野との間に緊張関係(ある種の不一致)を生み出している。しかし、Anzolaは、エージェントベースモデリングの手法が、社会科学における定性的手法と定量的手法の間の「中庸」、つまり一種の調停的立場を提供すると考えられてきたことを説明している。エージェントベースモデラーは、これまでのところ、実際には定量的手法に寄り添い、一般に質的研究に典型的に含まれる理論的コミットメント(例えば、ラジカル構成主義や相対主義)を避けてきたが、エージェントベースモデリングが定量的手法と同様に質的手法の側面を取り入れられない理由は原理的には存在しない。

また、Anzolaは、計算社会科学における、エージェントベースモデルが抽象的で最小限のものであるべきなのか(KISS: Keep It Simple, Stupid)(簡潔にしておけ、この間抜け)、それとも具体的で経験的に調整されたもの(KIDS: Keep It Descriptive, Stupid)(説明的にしておけ、この間抜け)かという哲学的に興味深い意見の相違を検証している。通説では、KISSは予測を犠牲にして理解を促進する単純なエージェントベースモデルを好み、KIDSは逆に経験的に正確なモデルを好み、そのモデルから信頼できる予測を可能にするとされている。アンゾラは、計算社会科学者はKISSとKIDSの間の溝を埋めようとはしない、つまり、この両極端の間に融和的なポジションを見出そうとするのだろう、と指摘する。むしろ、計算社会科学では、この二つのアプローチが並存しているのだ。つまり、それぞれのアプローチの支持者は、相手に対して「不動」な態度をとり、その結果、学問が崩壊したり苦しんだりすることはないようである。これは、「不動」であることが認識論的共同体にとって有益であるという一般的な哲学的考え方の実践的な現れと言えるかもしれない。また、KISSとKIDSは、単一の科学分野だろうかのように見えるが、確かに異なる方法論と理論的価値観を表していることから、アンゾラの観察は、科学の正常な運営には方法論の統一と分野内の価値の共有が必要だというクーンの有力なテーゼを弱めるものでもある。

本特集に掲載された論文は、科学における不一致というよく知られた現象から生じる哲学的な問題の多様性を示している。また、科学的不一致とそれに関連するトピックについて、さらなる研究の道を開くものである。

具体的には、科学的合理性に関する哲学的説明は、科学的不一致という現象をどの程度説明することを目指すべきなのか、というザイデルのクーンの考えに対する分析によって、より興味深い大きな疑問が提起された。科学的推論や理論選択に関する文献では、これまで科学的不一致に関する明示的な議論はほとんどなされておらず、このような問題に対して実りある視点を提供する可能性が示唆されている。同様に、科学における意見の相違は、ファイヤアーベントの科学観に従って歓迎されるべきであるというショーの主張は、科学者間のオープンで誠実な交流の重要性と、例えば人為的気候変動の実態に関して、科学に対する国民の信頼を損ねるような作られた反対意見の危険性のバランスをどのように取るかという重要な問題を提起している。マッシミの論文は、おそらくこの緊張は、意見の相違を、どの科学理論を支持するかという直接的な事実上の論争としてではなく、「視点」の相違に関するものとして分析することによって、場合によっては緩和されうることを示唆している。また、フランクは、科学的不一致における倫理的・政治的価値、より一般的には非経験的価値の役割について、より大きな問題を指摘している。そのような価値が実際にどのような役割を果たすかについて、最近いくつかの研究がなされているが(例えば、Beebe et al.2019)、そのような価値がどのような役割を果たすべきかについては、関連する、大きく未解決の問題がある。

また、エージェントベースモデルに関する4つの論文は、今後の研究の重要な方向性を示している。例えば、ŠešeljaとSantanaの両者の貢献は、一方で理論に対する信念、他方で理論の追求、受容、支持の区別の関連性に示唆を与えている。このことは、理論の追求、受容、支持に関わる命題的態度の代替形式をどのように特徴づけるかという重要な一般認識論的問題を提起している。WeatherallとO’Connorによる、認識論的コミュニティがどのようにして内生的に派閥化するか、すなわち、異なるトピックについて著しく類似した見解を持つエージェントのグループに分かれるかについての説明は、この過程が各エージェントの観点から合理的でありうるか、もしそうならどのような条件の下でそうなのかという重要な規範的問題を提起している。同様に、計算社会科学においてKISSとKIDSという異なる方法論が共存しているというAnzolaの主張は、この「共存共栄」の姿勢が学問にとって有益かどうかという規範的な問いを提起している。

これらは、この巻に収められた論文によって提起された、さらなる研究のための疑問の一部に過ぎない。この種の問いにどのように答えるべきかについては、間違いなく大きな意見の相違があるだろうが、それは今私たちが痛感しているように、当然のことである。