Contents

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19513267

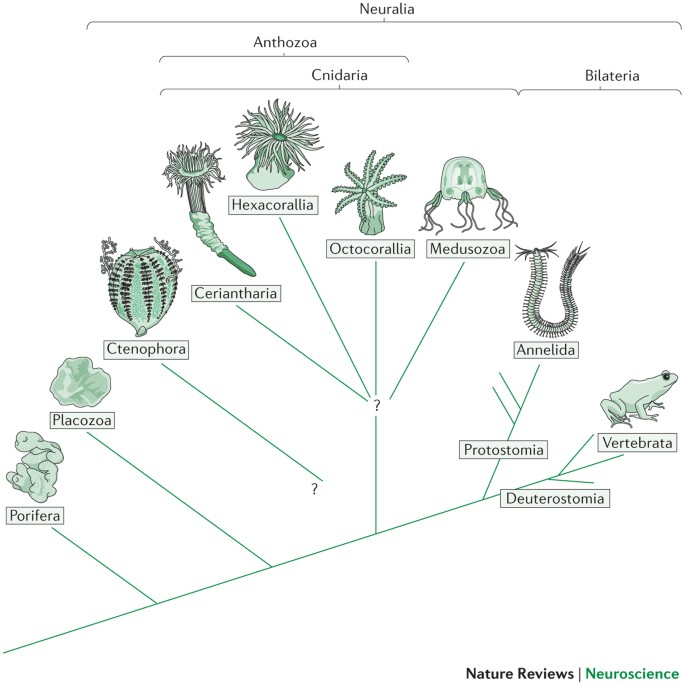

Deep evolutionary origins of neurobiology

František Baluška1およびStefanoMancuso2

要旨

一般に、脳や神経細胞は、より高度な動物にのみ存在する後期進化の成果であると、常識的な議論や科学的概念の両方において考えられている。

ここでは、アリストテレス哲学に根ざしたバクテリア、単細胞真核生物、植物、脳、ニューロンに対する理解が誤りであることを明らかにするために、最近発表されたデータを概観する。

生物システムの神経的側面は、バクテリア、性配偶子や多様な単細胞真核生物などの単細胞生物単位ですでに明らかだ。

全体として、神経系の進化的な「最近の」特殊化を表すと考えられていたプロセスや活動は、むしろ古くからの基本的な細胞の生存プロセスを表すものとして浮かび上がってくる。

キーワード 細菌、進化、神経細胞、神経科学、植物

バクテリアの教訓

コミュニケーション行動から、「社会的認知から知能へ」を経て

細菌は、その生物としての単純さにもかかわらず、複雑な環境に対処するために複雑なコミュニケーションを行う。バクテリアは、クオラムセンシングという特殊な化学的「言語」を用いて関連情報を交換し、バクテリア集団を多細胞生物に似た細胞上集合体に調整する1-5。例えば、シアノバクテリアがリン酸塩の変動に適応する際の情報処理には、変動する環境下での生物の「経験的」自己構成として働く明確な適応様式が含まれている21。この点で、脳のシナプスを介する神経伝達を仲介するいくつかのタンパク質がバクテリアでも発見されていることは関連性が高い22,23。

多様な抗生物質に対する細菌の耐性に関する研究では、細菌は革新、予測、学習などの「認知」「知的」活動によってこれらの抗生物質に積極的に抵抗すると結論付けている24,25。

単細胞真核生物と配偶子からの教訓

「認知・知能」を示す単細胞の「ニューロン」の遊泳・這い回り

単細胞の真核生物では、神経の類似性はさらに説得力を持つ。例えば、繊毛虫の原生生物であるゾウリムシは、最近出版された『An Introduction to Nervous Systems』という本の中で1章が割かれている26。ここでは詳しく取り上げないが、例えば、捕食者のユーグレナや緑藻のクラミドモナスなど、同様に複雑な感覚と神経行動を持つ泳ぐ単細胞真核生物の説得力のある例が他にもいくつか存在する。これらの生物は、いわゆる「眼球器官」まで持っており、光誘起の細胞内電気信号によって、運動鞭毛に命令を出している27,28。

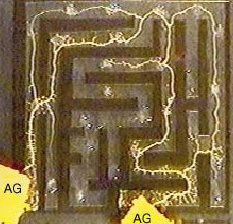

単細胞の真核生物で神経行動を明確に示すもう一つの例は、アメーバPhysarum polycephalumである。この賢い生物は、巧妙な実験システムを使って能力を発揮させれば、幾何学的なパズルさえも解いてしまう。29-33この大きな原形質の集合体に似た、やや地味な生物の「認知的」賢さと行動の「知能」は、本当に驚くべきものだ。寒天培地上を這い回りながら、「学習」、「記憶」、「予測」、「リスク管理」などの「知的行動」の単細胞形態を示す29-35。

最後に、多細胞生物の配偶子は、細胞間コミュニケーションや化学走性など、動物の有性生殖を支える多様な神経系分子を発現している36-52。例えば、精子細胞や卵母細胞は、数多くの神経伝達物質とその受容体を発現している36-48。

植物から学ぶこと

根尖細胞対神経細胞

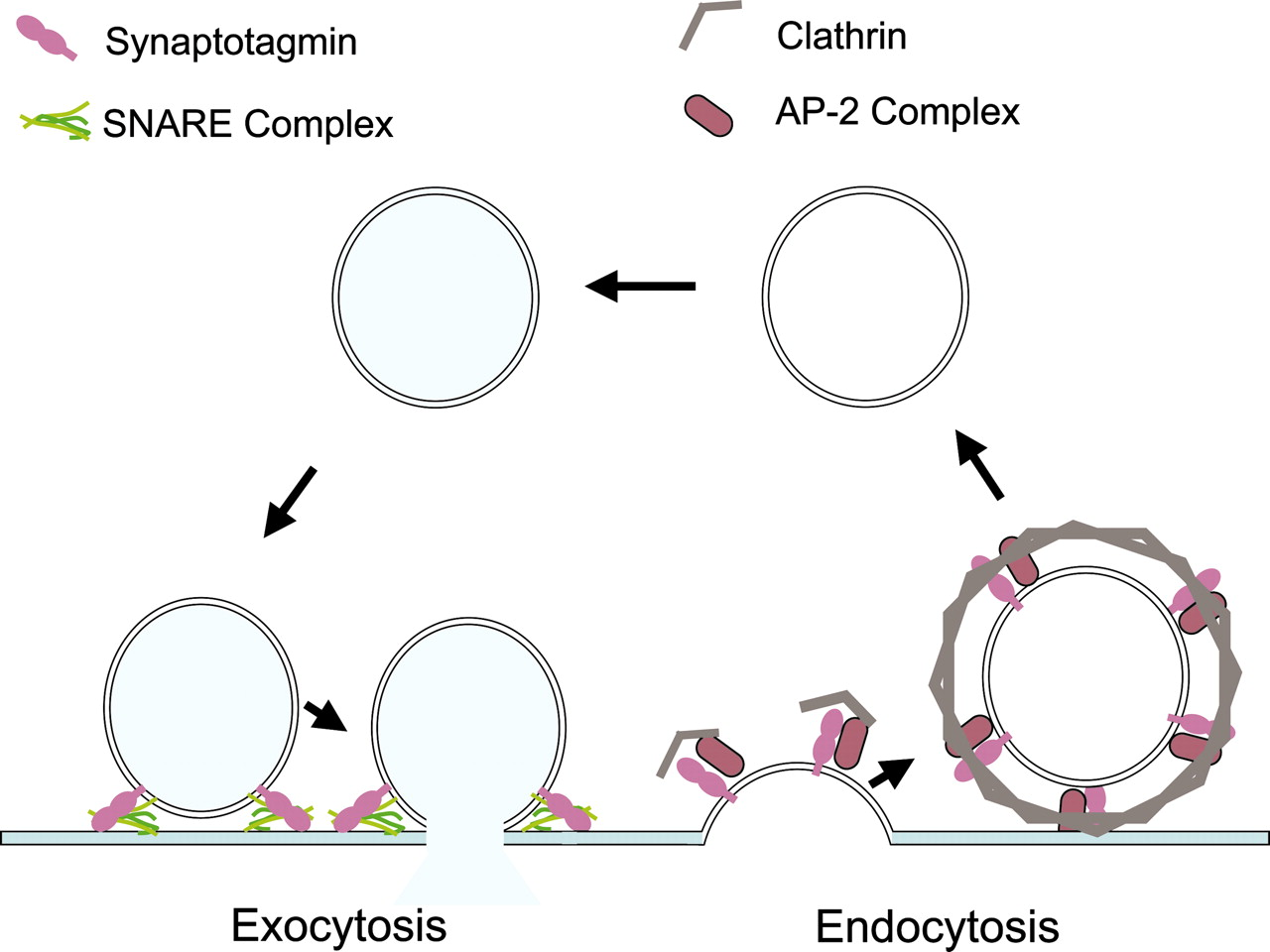

植物細胞生物学と神経科学における最近の進歩により、植物細胞と神経細胞の間に驚くべき共通点があることが明らかになった。それらは、シグナル入力とシグナル出力の両極を持ち、強固なエンドサイトーシス駆動の小胞リサイクル装置を介してシグナル伝達分子を分泌し、感覚を知覚し、これらの複数の感覚知覚を適応的行動に統合することができ、シグナル伝達とコミュニケーションに特化した細胞を保有する生物の生存に役立つ。53-62さらに、神経細胞と植物細胞には、多細胞生物の組織全体に電気シグナルを伝える自発的活動電位を生成する能力が共通している(植物細胞については、文献63と64を参照)。もちろん、植物細胞は神経軸索のような長い突起を伸ばさない。極性を持った植物細胞は、シナプス前極とシナプス後極が密着した規則的な細胞ファイル内に配置されているため、その必要はない53,54,65,66。

植物では、神経細胞の特徴は、頂端分裂組織と伸長領域の間にある移行帯の根細胞で特に顕著である。67–70多機能シグナル分子オーキシンは、移行帯の根細胞のシナプス前極から分泌される植物特有の神経伝達物質として現れ、電気反応、隣接細胞のシナプス後ドメインでのカルシウム、ROS、NOベースのシグナル伝達カスケードを引き起こしている53、65、68、69、71–74。

植物神経生物学、親族認識、認知、植物知能

細菌や単細胞真核生物の驚くべき神経細胞の成果を念頭に置けば、植物もこれらの特徴のほとんどを備えていると知っても、大きな驚きではないだろう。実際、最近発表されたデータだけでなく、古いデータでも、植物が、「親族認識」77,78や植物特有の「知能」を含む、ほぼすべての関連する神経細胞の特徴を備えた敏感な生物であることを示すものがいくつかある59-61。それでも、植物の神経生物学は難しいスタートを切った62,79,80。チャールズ・ダーウィンは、根の頂点が植物体の脳のような前極を表すと提唱しており83,84、最近のデータはこの提唱を強く支持している53,65,68,69,85,86。

無脊椎動物からの教訓

「若い脳」と「肛門のある脳」のコンセプト

最近の驚きは、脳、心臓、前後軸に関連する遺伝子発現パターンの解析から得られたものである。ヒドラの「足」はヒドラの体の最も前方に出現するのに対し、本来の「口」は後極になり、「肛門」に相当する。87-89その結果、脳は後生動物の体の最も古い部分として出現する。この点で興味深いのは、これらの無柄の海洋生物は、泳ぐ小さな幼生を介して繁殖し、前極で基質に定着することである。さらに、セロトニン92,93や神経ペプチド94などの神経伝達物質が、感覚を刺激された幼虫のニューロン駆動による着生とその後の変態に関係している。同様に、Ulvaのような無柄の海藻では、泳ぐ胞子が前極を基質に接触させて感覚的な合図で定着する95。これは、植物体が根極を前神経部、芽極を後性部54とすることとうまく一致する(83-85も参照)。この点で興味深いのは、海産紅藻類Porphyre yezoensisの単胞子が、前極に高密度のF-アクチン網目構造を形成することである。97沈降時には、接着極がF-アクチンに富む極となり、F-アクチンに富む前極が基質沈降極と対応していることを示唆している。97これらの例はすべて、植物か動物かにかかわらず、ほとんどの沈降多細胞生物において、前極が基質を貫通して体全体を定位置に固定しているということになる。そして、植物や一部の無脊椎動物では、沈降して固定された前極が濾過摂食を行う。90,91

サンゴとトリコパックス

複雑な神経生物学の遺伝子ネットワークは、ニューロンも脳も「ない」

98-103。脳(サンゴ)や神経細胞(トリコパックス)さえも持たず、植物と同様に、無柄の生活スタイルのため神経生物学的装置を必要としないと考えられている多細胞生物にとって、これらのデータは神経科学に新しい挑戦をもたらすものである。これまで神経科学は、複雑な神経系を進化的に高度な生物の動きと関連付けるのが一般的で、その頂点に立つのがヒトであり、より高度な意識を持つ唯一の生物と考えられていた82,104。

重要なことは、無柄の多細胞動物は、ほとんどすべての「いわゆる」植物特有の特徴を示す(表1)ため、動物と植物の間の深い違いは、実際には、むしろ無柄の生活様式の二次的特徴である。一般に言われているような、アリストテレスとその哲学にまでさかのぼることができる植物と動物の分裂を表しているわけではないのである81,82。

表1 無脊椎動物に見られる植物的特徴

| 1. | 無節操な生活スタイル |

| 2. | 表現型の可塑性 |

| 3. | モジュラリティとメタマー |

| 4. | 細胞-細胞チャネル |

| 5. | 溶質を駆動する血管系 |

| 6. | 二次代謝産物 |

| 7. | 連続的なエグゾスケルトン |

| 8. | 溶質の濾過による栄養補給 |

| 9. | 光合成共生生物 |

| 10. | 無性クローン生殖 |

| 11. | Totipotency |

| 12. | 高耐久性 |

| 13. | 生まれつきの免疫力のみ |

| 14. | プレデター誘導型ディフェンス |

| 15. | 高い再生能力 |

| 16. | アピカルグロースゾーン |

| 17. | 表面で孔を開ける |

| 18. | 感覚器官を持たない |

| 19. | 神経系を持たない疑惑 |

これらの特徴は、すべて複数の異なる無脊椎動物からプールされたものである。

進化的に古いプラズマ膜の修復過程から活動電位を進化させる?

Andrew Goldsworthyは、壁がある植物細胞における活動電位の存在を説明する試みとして、植物の活動電位は、初期の細胞が直面していた多くの傷に対処する古代の修復メカニズムから進化した、という非常に刺激的な理論論文を発表した105,106。この概念では、これらの急速な電気信号に付随する膜脱分極が、損傷膜の修復に必要であると提案した。活動電位の主な機能は、膜の修復を可能にするために膜を脱分極させることであったが、損傷部位から走るこの電気信号は、細胞内だけでなく細胞横断的なシグナル伝達経路としても非常に有用であることが判明した。この魅力的な概念を裏付けるように、細胞内活動電位は、単細胞藻類の眼球装置と感覚運動回路の鞭毛をつないでいる。107さらに、神経細胞内活動電位は、シナプスと核の間の細胞内遠距離通信を支えていると考えられている。重要なことに、細胞膜再封は、神経細胞のシナプス活動によく似た小胞リサイクル機構を介して行われると報告された。108さらに、植物のシナプトタグミンは、ストレスによる損傷を受けた細胞膜の小胞修復プロセスにも関係している。109明らかに、神経系の進化的に「最近の」特殊化であると考えられていたプロセスは、実際には古くからの基本的な細胞生存プロセスとして現れる。

興味深いことに、麻酔薬は、ヒトの意識を迅速かつ可逆的に遮断し、動物、触覚植物、繊毛原生生物の誘発運動や自発運動反応を低下させる多様な物質である。110-117最近、麻酔薬に反応する能力は、環境条件の変化に対する境界膜恒常性やイオンチャネル活動の適応として単細胞生物110ですでに生じたと提案されている110-112重要なことに、この概念には内在性の麻酔薬様物質が含まれている。この点では、植物が非常に参考になる。植物科学では植物ストレスホルモンとしか考えられていないエチレンの内因性レベルは、多様なストレス状況にさらされた植物細胞や組織で急速に増加する。113この点で興味深いことに、エチレンは非常に有効な麻酔薬にも属し、数十年前には医療にも使われていた。114,115

非ゲノム的な感覚知覚は、神経情報の不可欠な部分である

感覚的な出来事が、構造、神経細胞、脳、生物を変化させるとき

感覚を介した経験を積極的に蓄積することで、感覚細胞(ニューロン)は、その構造、発達、細胞間コミュニケーション(シナプス可塑性)、さらには活動や将来の運命などを変化させていく118–120。-この重要な現象は、感覚ニューロンの繊毛のように、静的な構造ではなく、知覚やシグナル伝達活動の履歴によって構造や機能が変化する可塑的なアンテナであるような細胞内レベルでもすでに明らかである125,126感覚的知覚や経験は非ゲノム情報を表すので;122–127ニューロン、脳、植物やその細胞、さらには細菌やそのコロニーは表現型可塑的である121。-124,128,129遺伝的な配線は少なく、環境から受けた感覚的な知覚に基づく経験依存的な神経過程を経て構造的に形成されている122。–121-124このような特徴から、感覚ネットワークの本質は、生物学においてユニークな領域であり、人間や動物だけに留まらない領域であり、あらゆる生物学的レベルにまたがる領域であり、進化的には生命そのものと同じくらい古い領域なのである。明らかに、SzentágothaiとÉrdiが述べたように131、神経の本質は生物学において修正と再検討が必要である。

現在の生物学は、ガリレオ・ガリレイとチャールズ・ダーウィンが始めたパラダイムシフトを完了する必要がある

前述のように、現代の生物学は、植物が動物と大きく異なるのは、その鈍感な性質と、厳しい環境条件にもかかわらず生存できる適応行動を行うために、過去の感覚経験から環境を積極的に再構築する能力を欠いているからだというアリストテレスのパラダイムにいまだに囚われている。近年の植物科学の進歩により、感覚を持つ植物は感覚を持つ動物と大きな違いがないことが明らかになってきた。感覚や神経生物学的な側面における密接な類似性は、現在主流となっている植物と動物に関する進化論の考え方とは異なっている(Baldauf andPalmer132の例)。しかし、植物と動物には、菌類や単細胞生物にはない複雑で保存された特徴がいくつかあり、系統的にもっと近縁である可能性を示唆している133,134。あるいは、植物と動物の神経細胞の類似性は、収斂進化の結果であるとも考えられる。これらの類似性が相同なのか類似した構造やプロセスの結果なのかにかかわらず、バクテリアや単細胞の真核生物が、多数の神経細胞タンパク質やセンサーに裏打ちされた認知や感覚の複雑さを享受している例は、神経科学の進化的起源を再考する必要があることを示唆している。

科学の長い歴史の中で、アリストテレスの遺産は強固であるため、82,135生物学におけるこのパラダイムシフトは、アリストテレスの地動説の世界観が天動説に取って代わられた物理学の場合と同様に、複雑になることは明らかだ。しかし、今回は人間の本質が直接的に関与し、問われることになる。科学は必然的に人間の主観的な活動であり、それが現在の人間中心的な世界観を生み出している。その結果、アリストテレスの罠から逃れるために必要な生物学的パラダイムシフトは、物理学的パラダイムシフトよりもさらに複雑で難しいものになるかもしれない。実際、このパラダイムシフトは、約150年前にチャールズ・ダーウィンが始めたもので、まだ完成していない。

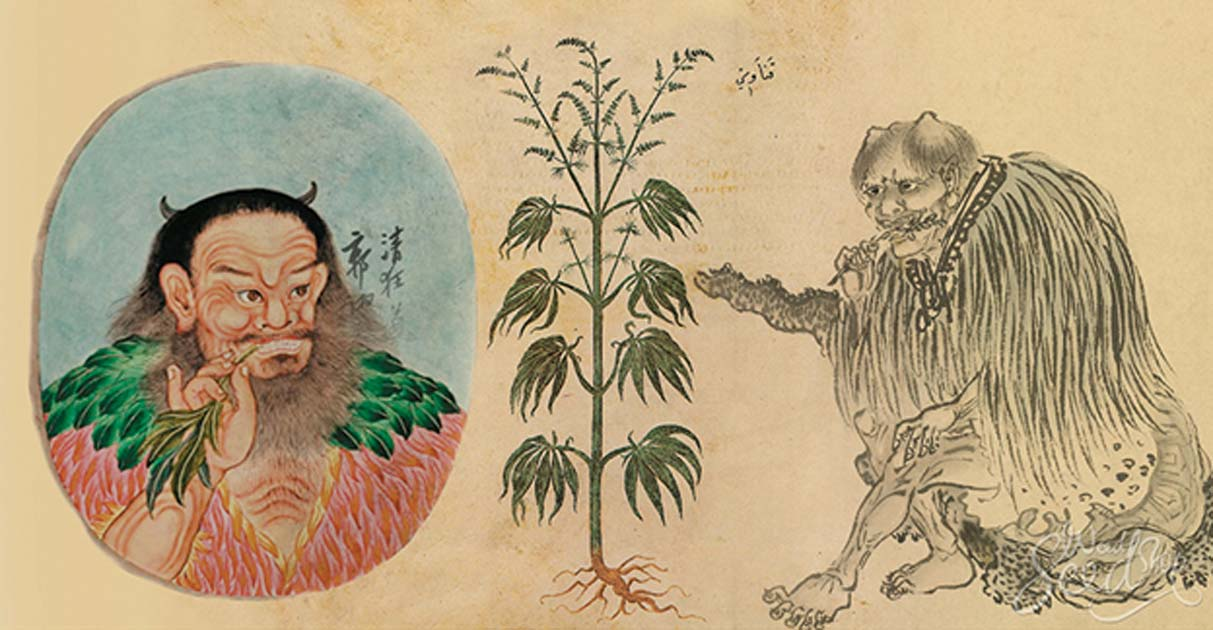

マイケル・ポーランが述べているように、「人間の自己重要感という病」は、私たちの科学的思考にしっかりと根付いている。人間は、進化と共進化が他のすべての人に作用しているのと同じように、私たちにも作用している「生命の織物の中の一本の繊維」に過ぎないという150年前のダーウィン革命からの教訓を、私たちはまだ「消化」していない136。「植物の視点」から外の世界を見ると、植物と人間の相互関係は、「人間の独りよがり」という病気を効果的に「治療」する、はるかに複雑であることがわかる137。小麦、トウモロコシ、米などの作物植物は、地球上で進化的に最も成功した種に属する。人類と植物の共進化や、精神に作用する多くの植物物質の存在は、植物が人類の進化に大きく貢献したこと、そして植物が積極的に人類の感覚に干渉していることを示唆している。実際、数多くの植物物質が、私たちの感覚を変化させ、世界観を変えるほどの力をもっている。最近、中国の2700年前の楊海古墳から大麻が発見され、古代人類の文明が精神作用のある植物を使用していたことが明らかになった138が、それは彼らの文化を大きく形成したと予想される139。

人間の感覚は主観的なものでしかないと最初に明言したのはガリレオ・ガリレイである。140,141人間の感覚は客観的な属性であるというアリストテレスに基づく古典的伝統と強く対照をなすこの見解により、ガリレオは近代神経科学の父と見なされる。140,141したがって、複雑な感覚系と器官を備えたあらゆる生物単位はそれ自身の世界観を「構築」していて、それは私たち人間固有の世界観と根本的に異なるかもしれないが、基本的によくも悪くもないことを認識する必要がある。

鉈を「脳」で操る植物

これは、植物がその「脳」で鉈を振るうというものである。植物が武器を扱えるとしたらどういうことなのか、私たちに考えさせるという目的を達成している。

彼らは無生物だが、生きている。そして時々、私たちはそのことを忘れてしまう。 t.co/ZaBr6WIwVc

— Alzhacker (@Alzhacker) May 7, 2023