Contents

ブルック・ハリントン著

序文:マレー・ゲルマン

スタンフォード大学出版局カリフォルニア州スタンフォード

目次

- 序文 マレー・ゲルマン

- はじめに 真と偽を超えて ブルック・ハリントン

- 第1部 欺瞞の定義と検出

- 1 生物学における欺瞞への対処 カール・T・バーグストロム

- 2 パルタリング フレデリック・シャウアー、リチャード・ゼックハウザー

- 3 思考、感情、そして欺瞞マーク・G・フランク

- 4なぜほとんどの人は、口先操作、フィブ、嘘、大げさ、その他の欺瞞をうまく解釈できないのか? モーリーン・オサリバン

- 第2部 欺瞞とテクノロジー

- 5 デジタル・ドクタリング:写真は信用できるか? ハニー・ファリド

- 6 デジタル・デセプション: デジタル時代における嘘の実践 ジェフリー・T・ハンコック

- 7 コグニティブ・ハッキング: ウェブ上の欺瞞を検知する ポール・トンプソン

- 第3部 信頼と欺瞞

- 8 信頼の飛躍と錯誤:信頼と欺瞞の関係を探る ギド・メラーリング

- 9 真実を結びつける:インカ・キプにおける信頼性と説明責任 ゲイリー・アートン

- 10 噂は嘘をつくのか?語り手、信頼、安全でない情報のフレーミング ゲイリー・アラン・ファイン

- 11 ワニの涙、あるいは日常生活における方法演技 トム・ルッツ

- 第4部 :欺瞞と制度

- 12 健康危機における欺瞞と信頼 フォード・ローワン

- 13 欺瞞への対応:

- 金融市場における不正の事例 ブルック・ハリントン

- 14 情報化時代における軍事的欺瞞:規模の問題 ウィリアム・グレニー4世

- 15 嘘をつくことの快楽 ケネス・フィールズ

- ノート

- 索引

序文

マレー・ゲルマン

一般的に、感情や、特に嘘は、人間に帰属し、しばしば意図性によって、間違った情報や誤解を招くような情報を伝える他の形態と区別される。人が単に真実を知らないだけなら、真実以外のことを言うことは、真実を知っているふりをすること自体が一種の欺瞞であることを除けば、通常は嘘とはみなされない。(意図性についてのさまざまな考え方は、嘘を欺瞞と区別するための提案とともに、この巻の別のカ所で紹介されている)。

私たちがより原始的な生命形態を考察するにつれ、おそらく私たちはより少ない意図性や意識的な意識を扱うようになる。そのため、人間だけでなく他の動物についても議論する際には、別の話し方を採用することが有効であると考えられる。不正確な、あるいは誤解を招くような情報を伝えることは、騙す側に何らかの利益があると認識される場合、欺瞞であると言えるかもしれない。もしあなたが、売っている物の価値を誇張してお金をだまし取ったとしたら、あなたは明らかに嘘をつくことで何かを得ていることになる。たとえあなたが強迫的な嘘つきで、いつも大げさな話をしているとしても、あなたはもっと微妙な利益を得ていると思われる。例えば、自分の業績を誇張することで大物になったように感じたり、自分の嘘で聴衆を感心させたりするのだ。少なくとも、「嘘をつきたい」という痒いところに手が届くという利点はある。

MURR AY GELL-MANNはサンタフェ研究所の特別研究員である。素粒子理論の業績により、1969年にノーベル物理学賞を受賞した。特に、中性子や陽子のような相互作用の強い粒子を構成するクォーク、反クォーク、グルーオンに関する研究で知られる。著書に『クォークとジャガー』(1994)があり、単純さと複雑さ、複雑適応系への関心を反映した人気書である。

(例えばソビエト連邦のように)嘘をつき続ける政府部門は、たとえ誰もその嘘を信じなくなったとしても、少なくとも習慣を変える必要がないという利益を得る。わが国の原子力委員会(後にERDAと呼ばれ、最終的には現在のエネルギー省の一部)は、その点で興味深い事例である。何年も前、ワシントン州ハンフォード近郊の水道水からわずかなトリチウムが検出された。ERDAの健康安全環境担当のアシスタント・アドミニストレータは、テキサス出身の優秀な人物で、アドミニストレータのディクシー・リー・レイのオフィスに押しかけ、こう言った。

ホタルの種類によっては、メスが一カ所に留まって一定の速度で点滅し、それをオスが識別して交尾するのだと聞いた。しかし、ある種のホタルでは、メスは別の種に特徴的な速度で点滅することもあり、それによってその異質なオスを引き寄せ、オスはメスを食い殺すのだと聞いた。

さて、生物学では、一生のうちに学習する習性と、ゲノムを通じて何度も人生をかけて獲得する習性とに、重要な区別がある。ある言い方をすれば、前者は一種の学習または適応であり、後者は生物学的進化の一部である。

この区別は、ボールドウィン効果のような、学習された行動がそれを強化する遺伝的変化を好むことによって徐々に遺伝化する過程によって少し曖昧になる。いずれにせよ、私たちはどちらの種類の行動も、またその中間のものも含めて考えたい。

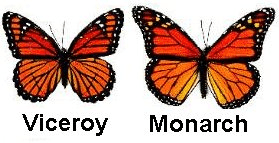

ベイツ擬態は、生物学における進化した欺瞞の非常に有名な例である。ミルクウィードを食べて育つオオカバマダラは、鳥にとってはあまり美味しくないと言われている。オオカバマダラによく似たバイスロイは、通常もう少し小さいが、似ているために多くの鳥に見過ごされる。おそらく、オオカバマダラの味は大丈夫だろうということで、ごまかしが行われているのだ。

飛行中のブテオ・アルボノタタス(ゾノオタカ)はトルコハゲワシに似ており、翼を同じような二等辺三角形に構え、滑空を多用する。獲物であるげっ歯類や小鳥は、腐肉を食べるハゲワシと間違えるため、恐れることはない。

危険がないときに警告の合図を出し、群れの他のメンバーが安全を求めて奔走している間に餌を手にするような動物は、群れの中で非常に直接的な利益を得ることができる。例えばチンパンジーはそうすることで知られている。

私の友人であるチャーリー・マンは、ペルーのマヌ国立公園の低地熱帯雨林で鳥類を研究していた。樹冠の下層部には数種類の鳥が混じり合って餌を食べる群れがあり、中層部や上層部にもそのような群れがある。いずれの場合も、捕食者、たとえば猛禽類が近づくと、その種の1つがセンチネルとして警告の鳴き声を発する。チャーリーは、この鳴き声が危険のないときにしばしば発せられることに気づいた。そして案の定、センチネルは他の鳥たちが隠れ場所を探している間に、選りすぐりの食べ物をつかんで食べていた。チャーリーは、このようなことがどれくらいの頻度で起こるのか、つまり警告の鳴き声の何分の一が偽物なのかを聞いてみようと思いついた。キャノピーの下層部では約15%だった。そして中層と上層の群れをチェックしたところ、同じ答えが返ってきた。

私はこの結果を拙著『クオークとジャガー』に記したが、出版に先立ち、IBMの優秀な理論研究者であるチャーリー・ベネットにそのテキストを見せた。彼は、亡くなった父親が第二次世界大戦中、英国王立カナダ空軍(RCAF)に所属していたとコメントした。RCAFはイギリス空軍(RAF)と共に、ドイツや占領下のヨーロッパ上空に爆撃機を送り込んだ。時折、戦闘機を爆撃機の下に送り込み、敵を欺いて爆撃機ではなく戦闘機を攻撃させようとすることもあった。欺瞞行為を実行するタイミングを決めるために、円盤を等しいセクターに分割し、回転するポインターを使い、それが止まるとセクターの一つに着地するようにした。一つのセクターには色がつけられており、ポインターがそのセクターに着地したとき、策略が試みられた。セクタはいくつあった?7つだ。7分の1はもちろん15%に近い。何か原理があるのだろうか?

明らかに、ここにはトレードオフがある。騙そうとする行為があまりに頻繁に行われると、オオカミ少年と同じように信じてもらえなくなる。あまりにまれにしか試みないのであれば、利益を認識する機会を逃してしまうことになる。しかし、なぜ7対1の割合が適切なのだろうか?6や7は自然な大きさの順序であって、10のように人間の指の数に基づくものではないのだろうか?円周率2つと関係があるのだろうか?

ジョージ・ミラーが収集した、人間の心理に6や7という数字が入り込んでいる多くの事例と関係があるのだろうか。例えば、手のひらに乗る小さな物の数は、その数が7以下であれば、ほとんど間違うことなくすぐに数えることができる。それ以上の数であれば、1つ間違える可能性はかなり高い。

問題の比率は、騙すことによって得られる利益の大きさと、被害者が騙されないリスクの大きさによって決まるように思われる。ではなぜ、結果として得られる量が特定の数字でなければならないのだろうか?おそらくそれは、ある限界における理想的な比率であり、それゆえ関係する特定の量に左右されないのだろう。

まだ調査されていないのであれば、さまざまな新しいケースでこの比率がどのようになるかを調査するのは興味深いことである。例えば、ある鳥がオオカバマダラの食事にクチバシを向ける頻度と比較して、オオカバマダラの食事を見送る頻度はどれくらいなのか。チンパンジーが誤情報を発する頻度は、本物の信号を発する頻度と比べてどうなのか?などなど。

学習された行動(ゲノムを通じて受け継がれるのではなく、つまり「本能的」な行動)は、単純に一世代で獲得される必要はない。それは文化を通じて、つまり他の、多くの場合その種の年長者から教わることで獲得することができる。他の動物にとって文化は、人間ほど豊かではないが、確かに存在する。『クオークとジャガー』の中で、私はイギリスのシジュウカラが戸口にある牛乳瓶を開けることを覚えた例を挙げている。そのトリックは、ある種から別の種へ、そしてまた別の種へと受け継がれていった。しかし、人間以外の動物が行う欺瞞の中には、遺伝や個体の直接的な経験によってではなく、このように学習されるものもあるのではないだろうか。

人間以外の動物における欺瞞に対する罰則(信じてもらえないこと以外)はどうだろうか。ときどきチンパンジーは、決められた方法で食べ物を分け合う代わりに、食べ物をため込もうとすることがある。このような場合、その動物の意図が損なわれているにもかかわらず、その動物は餌を与えるということが指摘されている。この例は、人間のコミュニケーションと他の動物のコミュニケーションを比較する際に引用されている。並行する状況において、人間はそのような鳴き声を控えることができるが、チンパンジーはそれができないようだ。また、チンパンジーは餌の鳴き声をあげないと罰を受けることが確認されており、おそらく生得的に鳴き声を控えることができないのではなく、そのような罰がこの現象の原因なのだろうと指摘する人もいる。

人間について少し述べる前に、逆の方向から話を進めよう。コンピューター、あるいはコンピューターによって動くロボットはどうだろう?私たちは、コンピューターが誤った、あるいは誤解を招くような情報を提供する膨大な数の事例を知っている。しかし、利益についてはどうだろうか?ここで欺くことの報酬は何だろうか?ブルック・ハリントンが示唆したように、SFを考えてみよう。映画『2001年』では、悪名高いコンピューターHALが2人の宇宙飛行士を欺き、そのうちの1人を死に至らしめる。したがって、ここでは生存が鍵となる。映画『マトリックス』では、機械は人間からいわゆる。「生体エネルギー」を吸い取るために、偽りの世界を構築するなど、人間を徹底的に欺く。ここでもまた、サバイバルが扱われている。『ブレードランナー』では、「レプリカント」マシンが期限を取り消すために嘘をつく。

動物の例を振り返ってみると、餌を得ることと餌にならないことという報酬は、どちらも生存に関係していることがわかる。人間に目を向けると、一世代で学んだり、文化を通じて何世代にもわたって学んだりするのではなく、受け継がれるごまかしの習慣がどの程度あるのか、まず聞いてみたい。この問題について専門家の意見を聞くのは非常に興味深い。

次に、文化によって広まる欺瞞の習慣はどの程度あるのだろうか?確かに存在する。例えば、民族グループや国籍が互いに悪者扱いする場合、歴史をかなりひどく歪曲する傾向があり、歪曲された歴史は小学生に教えられ、後の世代に受け継がれる。ここで認識される報酬とは、子供や孫などが憎むべき集団との闘いに忠誠を誓うことである。

もっと穏やかな意味では、私たちは子供たちに、人々が嫌な思いをしないような、いわゆる白い嘘をつくことを教えている。私たちは時に、相手の健康上の問題の深刻さや、子供の不行跡の深刻さ、あるいは子供の音楽演奏の失敗の度合いを隠す。明らかに、こうした嘘をつく習慣は、何世代にもわたって文化によって広まっている。

嘘を避ける習慣もまた、文化的に伝えられる。カレン・ブリクセンはイサーク・ディネセンという名で執筆しているが、その著書のエピグラフとして、子供たちは「馬に乗ること、弓で射ること、そして本当のことを言うこと」を教えられるという古代ペルシャの格言を用いている。私たちの文化においても、真実を語ることは偉大な美徳であるはずだが、私たち大人はその点で、子供たちに良いモデルを提供できないことが多い。

真実を語ることについて、特に興味深い事例がある。ルワンダでは、1959年から60年ごろのベルギー支配の最後の時代に、ツチとフツを巻き込んだ大虐殺が起こった。この場合、一部のツチ族の指導者たちは、フツ族に対する支配を永続させようと考え、それなりの教育を受けたフツ族のほとんどを一掃しようとした。一部の殺人には、ピグミーに似た背の低い人々であるバトワという第三のグループを利用した。罪を犯したツチにとって不運なことに、トワ族は真実を語るように訓練されていた。報道によれば、彼らがベルギー当局の前に現れたとき、トワ族は自分たちの犯罪を告白し、犯罪を命じたツチ族の名前を挙げたという。

人間の欺瞞、そのさまざまな形態、それに伴う複雑な倫理的考察を扱った章では、ここで私が論じるようなこととはかけ離れたことが書かれている。しかし、欺瞞という果てしなく魅惑的なテーマについて、興味をそそられる疑問をいくつか取り上げてみた。

はじめに

真実と偽りを超えて

ブルック・ハリントン

マレー・ゲルマンの序文に続いて、他の2人の著名な物理学者にまつわる話をしよう。1940年代、核連鎖反応を発見したレオ・シラードは、マンハッタン計画における自分の仕事について日記をつけることにした。彼はマンハッタン計画の同僚の一人であるハンス・ベーテに、その日記を出版するつもりはなく、ただ。「神の情報として事実を記録するため」だと言った。「神は事実を知っていると思わないのか?ベテは尋ねた。「神は事実を知っているが、この事実のバージョンは知らない」1。

この口癖は、実は本書の目的について重大な問題を提起している:もしシラードが示唆したように、絶対的な真実は神のみが知っているのに対して、人間は単に「事実のバージョン」を作り出すだけだとしたら、どうやって欺瞞を定義し始めることができるだろうか?つまり、何が真実かについて合意できなければ、何が偽りかについて合意することは望めない。この基本的な認識論的問題の結果として、私たちは何千年もの間、何が欺瞞を構成し、それが道徳的、倫理的にどのように評価されるべきかという基本的な問題に取り組んでいる。歴史上最も偉大な思想家たちが収束できなかったところで、本書が成功することは望むべくもない。だから、冒頭で、われわれもまた、欺瞞の定義やその肯定的・否定的影響という難しい問題に直面しているが、本書はそれらの問題を解決するものではないことを認めよう。結論めいたことを述べるのではなく、人文科学と科学にまたがる欺瞞に関する研究を統合し、総合することを目指したのである。

欺瞞とその発現は長い間、多くの研究領域において中心的な位置を占めてきたが、知識は断片的なままである。同時に、オンライン・コミュニケーションから現代の戦争に至るまで、さまざまな分野で新たな形の欺瞞が発生しているため、総合的な研究が急務となっている。そのため、本書が欺瞞に関する最後の言葉となるわけでは決してないが、欺瞞に関する長年の懸案であった分野横断的な議論を呼び起こす最初の書となる。そのため、この後に続く各章は、生物学者や社会学者、詩人やコンピュータ科学者などが互いに何を学び、何を学ぶことができるのかについて、読者に最新の情報を提供することで、欺瞞に関する一種の現状報告を提供するものである。

定義的なコンセンサスを強要することに消極的であることを、知的怠慢や課題への絶望感の表れと解釈すべきではない。むしろ私たちは、欺瞞の理解を悩まし、知識の断片化を促してきたような、時期尚早で誤解を招くような結論を避けようとしている。以下の多くの章が証言しているように、科学や人文科学には、不完全で満足のいかない欺瞞の定義が散見される。その数を増やすのではなく、幅広い研究の流れを集め、欺瞞について対話することで、より永続的な貢献を試みる。異質な研究の伝統の間で実りある結びつきが可能である場合には、それを実現する。収斂する部分と論争する部分の両方を指摘することで、このアプローチは、欺瞞研究のより迅速な進展と、将来の研究のための、これまでよりも強固な基盤に貢献することができる。

欺瞞の決定的なコンセンサス定義の作成を避ける第二の理由は、選択バイアスの問題である。つまり、心理学者のモーリーン・オサリバンが本書で述べているように、「わたしたちは、質の悪い、発見しやすい嘘を探し出しているように見えてしまう」のである。実際、科学と人文科学全体から得られた証拠は、発見されるよりも多くの欺瞞が行われていることを示唆するという点で一貫している。哲学者、科学者、芸術家たちが何千年にもわたって考え続けてきた欺瞞、つまり発見された欺瞞は、私たちの気づきを逃れることに成功した欺瞞とは質的に大きく異なるかもしれないのだ。このことは、この現象について結論めいたことを述べる際には注意が必要であること、そして本書で採用されているような学問分野の多様性と方法論の多元性が有益であることを示唆している。

欺瞞とは何か

欺瞞の定義が学問分野、時代、文化によって異なる一方で、欺瞞とは何かについては、驚くほど広範かつ永続的なコンセンサスが得られている。例えば、欺瞞は嘘をつくことと同義ではないという点については、長年にわたって合意が得られている。聖アウグスティヌスがそのエッセイ『De Mendacio』2において指摘したように、欺瞞は意図的な虚偽がなくても起こりうる。つまり、虚偽を公表する意図を必要とする嘘とは異なり、欺瞞は欺く側に意図や自覚がなくても起こりうるのである。人間の場合、このことが自己欺瞞の問題を引き起こし、対人関係における欺瞞の定義を複雑にしている。自然科学者が思い起こさせるように、動物や植物は繁殖や生存を容易にするために欺瞞を用いる。私たちの知る限り、獲物や仲間を惹きつけるために色や形を変えるなど、こうした現象は意識的な意図なしに起こる。私たちの知る限り、こうした現象は、獲物や仲間を惹きつけるために色や形を変えるなど、意識的な意図によらずに起こるものである。

同様に、私たちは倫理的な観点から過剰な制約を加えることなく、欺瞞の理解を定式化しようと努めた。一方では、西洋の宗教的・哲学的正典は、あらゆる形態と状況において、欺瞞を明確に非難しているように思われる。ダンテは有名な『インフェルノ』の中で、地獄の最大のサークルを詐欺師のために用意し、煮えたぎるピッチの湖に投げ込まれたり、足を火にくべられたまま逆さまに埋められたりするなど、最も想像力に富んだ罰を与えた。

しかし、西洋思想の中には、「倫理的な欺瞞」とでも呼ぶべきものを支持する、しばしば知られずにいる対立的な系統がある。例えば、プラトンは『共和国』において、政治指導者は「公共の利益のために嘘をつく」ことができるだけでなく、しばしば「嘘をつく」べきだと主張した3。同様に、ウィンストン・チャーチルは「戦時においては、真実は非常に貴重であるため、常に嘘の護衛をつけるべきである」と述べた4:

また、ヒポクラテスの医師に対する訓示「まず、危害を加えるな」。このように、欺瞞は、研究研究におけるプラセボの投与から、重病人のような弱者に苦痛や損害を与える可能性のある真実を意図的に隠すことに至るまで、医学の中で様々な形で生じている5。ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン誌に掲載された論文では、多くの医師が抱いている「患者に対して真実、全き真実、そして真実以外の何ものでもないと語ることは無意味である」という立場を要約している。「. . . 可能な限り危害を加えないこと。真実を伝えるという古風な言い方で呼ばれているプロセスによって、害を与えることができるのである」6。

本巻のいくつかの章は、社会的・物理的な生存のためには、ごまかしが実際に必要であることを示唆している。例えば、心理学者のマーク・フランクとモーリーン・オサリヴァンは、社会化がいかに私たちに、社会的相互作用を日々継続させるために、ある種の日常的な形のごまかしを行わせるかを示している。さらに、自然科学者たちは、交尾のために魅力を高め、捕食者に見つかりにくくすることで、進化の適性を確保するために、ごまかしの価値があることを長い間主張してきた7。このテーマは、コミュニケーション学者のジェフ・ハンコックによる章で、特にタイムリーに示されている。

人間や他の動物の交尾や生存と、一見切っても切れない関係にある欺瞞の方法は、社会的・倫理的に欺瞞が禁止されているにもかかわらず、なぜ日常生活で欺瞞がこれほど多く見られるのかを説明するのに役立つだろう。実際、ある研究によると、10分間の会話の中で、被験者の60%以上が少なくとも一度は嘘をつき、平均的な人はその間に2つか3つの嘘をつくという。9 一般的に、人間関係が親密になるにつれて騙しの頻度は減っていくが、最近の研究では、恋人や母親とのやり取りの3分の1から2分の1で嘘をつくと報告されている。このように、モーリーン・オサリバン(本巻)が指摘するように、他者とのつながりは必然的に私たちを欺瞞の網に絡め取る: 「普通の社会生活では、聖人、罪人、狂人以外は皆、嘘つきと結託している」

対人関係における欺瞞の蔓延は、そうでなければ欺瞞を非難する社会の中で、なぜ「公認」された欺瞞の事例が多いのかを考える必要性も示唆している。例えば、スポーツイベントや舞台芸術では、ごまかしは評価され賞賛される。チェンジアップ、スライダー、シンカー、あるいは最近の日本の新機軸である「ジャイロボール」のような欺瞞的な投球がなければ、野球はどうなっていただろう?打者から見れば、どれも速球のように見えるが、予想とはまったく違うスピードや軌道でプレートに到達する。このような投球が試合に勝つのであり、それを投げる投手は、『オデュッセイア』で語られるオデュッセウスのトリックのように、その欺瞞的な技術で獅子奮迅の活躍をする(トリックスターの英雄については、本巻のケネス・フィールズの最終章を参照)。同じ意味で、演劇や手品から映画の特殊効果に至るまで、舞台芸術の卓越性は、観客に不信感を抱かせたり、舞台を見ていることを完全に忘れさせたりする能力という、成功した作為によって定義される部分がある。

では、例えば人命救助のために必要であることを主張できないようなケースで、ごまかしを非難する社会がごまかしを容認するのはなぜだろうか。ひとつの可能性は、視覚芸術におけるごまかしの扱いが示唆している。絵画におけるだまし絵や写実主義が歴史的に芸術的技巧の証として珍重され、賞賛されてきた一方で、(本巻のハニ・ファリドの章で述べられているような)改変写真は詐欺として非難されてきた。芸術と詐欺の区別は文脈に左右される。このような作品をどこで見つけるか(美術館の壁か、タブロイド紙の一面か)だけでなく、そのような環境から引き出される期待も問題なのだ。「新聞」という文脈は通例、情報(したがって正確さと真実)を意味し、「芸術」という文脈は作為を美的に楽しむことを意味する。

娯楽においても、恋愛や戦争と同様に、「合意された現実」は、劇場や競技場のような場に足を踏み入れたとき、欺瞞が起こるかもしれない(あるいは起こるであろう)ということを、個人があらかじめ知っているという期待の上に成り立っている。そのような出来事に参加することで、たとえ野次馬としてであっても、人は欺かれることに同意したとみなされる。マーク・フランク(本巻)が言うように、「あるシナリオでは、演技のように、私たちは欺瞞を許容し、積極的にそれに参加する。 他のシナリオでは、欺瞞が起こっていることを相手や文脈から知らされない場合、例えば嘘をつかれた場合など、発覚すれば信頼にとって致命的である」明らかに、これらの「公認された欺瞞」の領域をめぐる境界線は、場所や時代によってかなり異なる。同じ時代、同じ社会であっても、どのような種類の欺瞞が許容されるのかについて、個人や集団が激しく意見を異にすることがある(本巻の「金融市場における禁酒と欺瞞」の章を参照)。しかし、多くの研究領域において、欺瞞の決定的な特徴は、その非合意的な性格にあることは注目に値する。つまり、現象の規則的な特徴は、相互作用の1つ以上の当事者が、欺かれることに暗黙的または明示的に合意していないことである。

本書で扱われている研究領域における他の規則性を引き出し、重要な論点を指摘するために、各章は4つの幅広いテーマ領域、すなわち、欺瞞の定義と検出、欺瞞におけるテクノロジーの役割、欺瞞と信頼の関係、欺瞞が実行され規制される主要な社会制度に沿って構成されている。多くの編著書が、共通のトピックによってのみつながった、バラバラのエッセイのように読めることを念頭に置きながら、本書はより野心的な試みを行っている。この目的のため、各章は、基本的な前提、分析レベル、方法論、結論などの類似点と相違点を指摘し、巻中の他の章とのつながりを明確に定義している。私たちの意図は、このトピックについて、単一の学際的なレンズを通して得られるよりも、豊かで広い視野を作り出すことである。

第1部 欺瞞の定義と検出

本書の第1部は、定義の問題に直接取り組む4つの章から構成されている。進化生物学者カール・バーグストロームが、「考えうるあらゆる利点を得るために、想像しうるあらゆる方法で、生物は互いに欺き合う」と紹介する動物界から始まる。彼の章のタイトル「生物学における欺瞞への対処」の裏には、獲物をおびき寄せるために偽の交尾シグナルを送る肉食性のホタルのような、派手な欺瞞者の悪党ギャラリーがあり、「脱皮する腹足類のはったりによる威嚇」のような驚異もある。この章が巻頭を飾る理由は2つある。第一に、この章は欺瞞のエレガントなモデルを提示している。欺瞞はそのコストにもかかわらず、なぜ、そしてどのように多くの生物の生存に役立つのかを示すことで、この本の他の章の文脈を整えている。第二に、バーグストロームのテキストは科学と人文科学をエレガントに融合させており、本書が推進しようとする学際的なアプローチの手本となっている。

動物界から哲学の領域に移る。フレデリック・シャウアーとリチャード・ゼックハウザーによる「Paltering」は、欺瞞の哲学的・法的定義を再検討するだけでなく、欺瞞の最も一般的な2つの表現である嘘と口先だけの欺瞞の区別を強調することによって、欺瞞の定義を見直している。読者は、palteringが著者の造語ではなく、何世紀も前にヴァイキングによって英語に入ってきた言葉であることに注目するかもしれない。現代のデンマーク語とスウェーデン語では、それぞれ「ぼろ切れ」や「価値のない細切れ」を意味するpielterとpaltorとして今日まで保存されており、palteringと欺瞞の関連は、虚偽の印象を作り出すために価値のない真実の細切れを話すことを含むという推測につながる。したがって、嘘をつくことが捏造を含むと一般的に理解されているとすれば、パータリングは、ごまかし、ねじ曲げ、斜め読み、誇張、選択的報道を含む真実の操作を含む。従って、口先だけでは事実と異なることはないが、それにもかかわらず欺瞞の範疇に属する。

印象管理と解釈は次の2つの章の主題であり、どちらも欺瞞の発見に研究キャリアを捧げてきた心理学者が執筆している。マーク・フランクの「思考、感情、そして欺き」の章では、顔の筋肉、特に目と口の周りの筋肉が、欺こうとする人を見破る微小メカニズムを分解している。自身の研究に基づいて法執行機関やテロ対策関係者を訓練しているフランクは、いかに正確な発見が、単一の指標を見つけることよりも、文脈や行動パターンに注意を払うことに依存するかを示している。バイアスは、信頼しすぎたり疑いすぎたりする傾向のようなもので、見聞きしたことを解釈する観察者の能力を損なう可能性がある。このことは、欺瞞の相互作用的で文脈的な性質を指摘している。

モーリーン・オサリバンの章では、「真実の魔術師」–他人の欺瞞を見抜く精度が異常に(そして一貫して)高いことが偶然発見された研究参加者のエリート集団-を調べることで、相互作用が欺瞞に与える影響をさらに掘り下げている。真実の魔術師たちは様々な職業に就いているが、彼らに共通する特徴のひとつは、欺瞞を見破るために多大な認知的・感情的犠牲を払うことを厭わないことである。欺瞞を見抜くには、相互作用の中で細心の注意を払う必要があるだけでなく、「非難的消極性」という社会的負担を伴う。つまり、誰かが欺瞞的な行動をとっているのではないかという疑いを口にすることで、人間関係を壊すリスクを冒すことに多くの人がためらいを感じるのである。このように、オサリバンは、真実の魔術師が稀であるのは、この点で正確であることの高い社会的感情的コストが、正しいこと、あるいは真実のコミュニケーションの完全性を保つことの利益を上回ることが多いためである、と論じている。ルイ14世の宮廷を鋭く観察していたラ・ロシュフーコーは、彼の最も有名な格言のひとつで「人が互いに取り込まれなければ、社会生活は長く続かないだろう」と述べている11。

このことは、本書全体を通して繰り返される疑問を提起している。欺くことにどんな弊害があるのだろうか?シャウアーとゼックハウザーは、口先操作は内容的には「嘘以下」かもしれないが、その影響はどちらかといえば、明白な捏造の場合よりも危険であるとの立場をとっている。これは、口先操作を発見し罰するメカニズムが非常に少ないためであり、口先操作の「真実性」(『コルベール・リポート』から新語を拝借)が発見を難しくしているためである。信頼と真実を低下させることの社会的コストは、本書の他の章(特にトム・ルッツの章)でも議論されるし、パスター行為(特にフォード・ローワンの章)のような、より巧妙な形態の欺瞞に対する制度的な保護措置の問題でも議論される。このように詳細な方法で欺瞞を検証する際には、必然的に信頼と真実の意味に取り組まなければならない。

第2部 欺瞞とテクノロジー

21世紀の欺瞞の議論は、テクノロジーの役割を取り上げずには終われないだろう。世間一般の言説では、欺瞞の発見を助けるテクノロジーの役割に焦点が当てられることが多いが、本セクションの3つの章では、デジタル時代が欺瞞をかつてないほど容易にし、場合によっては発見をより困難にしていることを検証する。ハニー・ファリドの章「デジタル・ドーピング: 私たちの多くがスーパーマーケットのレジに並ぶたびに直面する問題、つまり、私たちの多くが信頼できるものとして扱うことに慣れている感覚の証拠が、私たちを欺くために使われる可能性があることを取り上げている。タブロイド紙のジャーナリストが日常的に「劇的な」効果を狙って写真を加工していること、つまり頭や体を混ぜたり合わせたり、切り貼りする手法で「カップル」を作り上げていることを知っている私たちは十分に洗練されているかもしれないが、象徴的な写真(アメリカの歴史書の多くに掲載されているエイブラハム・リンカーンの全身像など)が、『ナショナル・エンクワイアラー』誌に掲載されている有名人のコラージュ写真と同じように詐欺的なものであることを知ると、より強い違和感を覚えるかもしれない。このような暴露は、他の歴史的に重要な写真(1969年のアポロ11号の月面着陸の画像など)も捏造されたものだと信じている人々のパラノイアに近いものを刺激することがある。このような信頼の喪失が意味するところは、ゲイリー・アラン・ファインの都市伝説の社会心理学に関する章「噂は嘘をつくのか」で詳しく述べられている。Narrators, Trust, and the Framing of Unsecured Information「(語り手、信頼、安全でない情報のフレーミング)である。

ジェフリー・ハンコックの章 「Digital Deception: デジタル時代における嘘の実践」では、テクノロジーの欺瞞的利用についてさらに掘り下げ、電子メール、電話、対面といった対人コミュニケーションのさまざまな形態が、欺瞞の頻度や内容にどのような影響を与えるかを探っている。ハンコックの研究は、「テクノロジーのどの特性が、われわれがどの程度正直で自己開示的であるかに影響するのか、そしてそれはなぜなのか」という問題を探求している。彼の調査結果は、やや意外なことに、電子的コミュニケーションは、詐欺を働く者にとって最も居心地の良い環境ではないことを示している。むしろ、その区別は電話によるものであり、対面では人がごまかしを見破るのに使う視覚的な手がかりが取り除かれ、電子メールで提供されるような文書化もできないため、ごまかしにとって最も一般的な媒体であり続けている。電子コミュニケーションの領域では、出会い系サイトにおける欺瞞の多さに関するハンコックの発見を知っても誰も驚かないだろう。

ポール・トンプソンの章、「コグニティブ・ハッキング」: ウェブ上の欺瞞を検出する」では、こうした欺瞞の概念的な構造と実装を掘り下げ、「フィッシング」やID窃盗など、21世紀の生活に弊害をもたらしたメカニズムを明らかにしている。トンプソンは、この現象の技術的側面と社会的側面の両方を取り上げ、ハッカーがどのようにプログラムを作り、何百万通ものもっともらしく見える電子メールを送り、受信者を騙して銀行口座や社会保障番号などの個人情報を漏らすように仕向けるかを調査している。このような欺瞞を成功させるには、心理学者が他者について「心の理論」と呼ぶものを発達させる能力が必要である。したがって、成功するハッカーは技術的に巧みであるだけでなく、心理学的に鋭敏であり、電子メール・コミュニケーションという比較的貧弱な媒体の中で、どのようなシグナルが信頼できると解釈されるかを想像することができるのである。

第3部 信頼と欺瞞

トンプソンの章で説明されたハッカーたちは、ファリドやハンコックの研究に登場するデジタル詐欺師たちとともに、私たちが互いに、あるいは組織とやりとりする大半の信頼性と完全性にただ乗りしているために、大きな成功を収めているのである。オサリバンが指摘するように、そうでないことが証明されるまでは、ほとんどの人は正直であると信じるという私たちの気質は、研究証拠によって裏付けられている。つまり、ごまかしを期待しないことが、実際には最も合理的な行動なのである。残念なことに、ギド・メラリングがその章「信仰の飛躍と錯誤」で指摘しているように、信頼と欺瞞の関係を探ることはできない: 信頼と欺瞞の関係を探る」の中でギド・メラリングが指摘しているように、残念ながら、この一般化された信頼は、欺瞞を行おうとする者にとって有益な隠れ蓑となる。もし、ほとんどの人が自分の相互作用における欺瞞を予期していれば、どのような欺瞞も発見されずに通り過ぎることは難しくなるだろう。

信頼に関するメラーリングの思慮深い理論的考察は、欺瞞と信頼の双方向的で実行的な性質など、本巻のこれまでの論考に暗黙に含まれていたいくつかのテーマを明確にしている。われわれは「あたかも」そうであるかのように互いに振る舞い、個人や組織に対してわれわれの信頼を投資し、それによって、われわれの期待に従って行動する義務を相手に課す(相手がそれを受け入れるかどうかはわからないが、それでも結果的にそうなるように感じられる)のだ、と彼は書いている。メラーリングが書いているように、「信頼はほとんど強制的な力を発揮する」のである。従って、信頼、ひいては欺瞞は先験的に存在するのではなく、相互作用と期待の結果として生じるのである。

その結果、相互作用する2つの当事者は、信頼できる理由と同じように、互いに欺瞞を想定する理由を見つけることができる。この不確定性は、ゲイリー・アルトンの章「結び目で真実を結ぶ」に鮮やかに示されている: 「インカ・キプにおける信頼性と説明責任」では、相互の信頼が突然、相互の疑惑と欺瞞の告発に変わる。この物語は、インカ帝国とスペインのコンキスタドールとの出会いから始まる。コンキスタドールは当初、インカ帝国の富を測る結び目のキプの紐を守るインカの会計係の「侵すことのできない」、いわば神聖な真実性を額面通りに受け入れていた。この均衡が突然崩れた原因は不明だが、この相互作用がどのように悲惨な拮抗状態になったかは想像できる。メラーリングが書いているように(本巻)、否定的な帰属と解釈の悪循環を引き起こすには、ほんの少しのことでいいのだ: 「欺く側が最初の欺瞞を隠そうとしたり、その状況をさらに利用しようとする自己強化的な誘因を持つからである。おそらく、インカ人あるいはスペイン人のどちらかがミスを犯したか、あるいは当初2つのグループの間に広がっていた信頼を意図的に利用したのだろう。そのたった一つの行為が連鎖反応を引き起こし、文化や言語の違いによってすでに脆弱だった関係が急速に崩れていったのかもしれない。同じような解釈は、マーク・フランクの「オセロの過ち」に言及した研究に照らしてアルトンの章を考えても示唆される。つまり、ある意味で他人が自分を欺くだろうという期待を表明することは、その行動の評判コストを下げることによって、欺くことを誘うのである。したがって、これまで正直であった人が疑惑の対象となった場合、自分の正直さを証明するよりも、他人の期待(例えば、自分が欺くという期待)に「応える」方が簡単な場合がある。

ゲイリー・ファインの「噂は嘘をつくか」という章でも、期待の問題が大きく取り上げられている。ファインが説明するように、噂が「機能」するのは、それが事前の期待を裏づけるからである。その結果、ある種の噂は、それが嘘であるという説得力のある証拠に直面しても、事実上不滅のものとなる。噂の頑強さの一部は、オサリバンの章で述べたような認知的怠惰に起因している。例えば、手品や映画、だまし絵などを楽しむための「信じようとする意志」、あるいは「不信を保留しようとする意志」である。この問題は、私自身の章「欺瞞への対応」でより詳細に再検討されている: また、ケネス・フィールズによる『嘘をつくことの快楽』にも詳しい。

しかし、相互作用の「記号論的カオス」についてのメラーリングの洞察に戻ると、第III部の結びの章であるトム・ルッツの「ワニの涙、あるいは日常生活における方法演技」は、信頼と欺瞞を明確なカテゴリーとして捉える考え方そのものを問題にしている。ルッツが後に妻となる人物との関係の初期について自伝的に語っているように、欺瞞は欺く側の意識的な意図なしに起こりうる。このことは、フレデリック・シャウアーとリチャード・ゼックハウザーが「パルタリング」の章で提唱した欺瞞の定義に疑問を投げかけるものである。意図の要件は、欺瞞と他のタイプの相互作用との間に明瞭な境界線を作り出し、シャウアーとゼックハウザーの貢献の優雅さと明瞭さの一部を説明するものである。しかし、意図の要件を取り除けば、動物行動だけでなく、芸術の世界でしかとらえられない人間行動の重要な領域も含まれるようになる。ジョーン・ディディオンが彼女の最も有名なエッセイのひとつで述べているように、「自己欺瞞は依然として最も難しい欺瞞である。他人を騙す手口は、自分自身と決着をつけるための、非常に明るい路地裏では何の役にも立たない」12。

このような欺瞞は、他人はおろか、自分自身の中にもある。そして、自己欺瞞の存在を認めることは、欺瞞の理解を複雑にし、ルッツが真摯であると同時に作為的であると表現する涙のように、真/偽の個別のカテゴリーを課すことは、経験的な現実を歪め、暴力を振るうことを暗示している。本書のこのセクションがマクロからミクロへ、文明全体から二人組へと分析のレベルを移していくにつれて、還元主義の危険性がますます明らかになっていく。ルッツは、「信頼と欺瞞に関するあらゆる考察において、われわれは二項対立的思考に突き進むが、……必然的に、あらゆる親密な出会いに情報を与えている、果てしなく再帰的なさまざまな動機や理解を説明することができない」と指摘し、この問題を総括している。これは、コンラッドが『ロード・ジム』の中で述べている「偽りの本質的な誠実さ」、つまり、最も巧みで効果的な欺瞞が自己欺瞞から始まるということを想起させる。このことは、社会領域における欺瞞やおそらく他の複雑な現象に関わるために、なぜ人文科学からの洞察が必要なのかを示唆している。文学は、再定義するカテゴリーを押し付ける前に(あるいは押し付ける代わりに)、行動を正確に記述しようとするのである。コンラッドとディディオンの力は、彼らの観察の正確さに由来しており、彼らが文章に残した手がかりは、学者たちが既存の概念的枠組みに容易に当てはまらないかもしれないが、それにもかかわらず注目に値する現象の研究に乗り出す助けとなる。

第4部 欺瞞と制度

本書の最後となる第4部では、欺瞞の主体および規制者としての制度の役割について考察する。これまでの章では、個人や集団の間での欺瞞を検証してきたが、本セクションでは、政府、金融、軍事、文化などの領域における制度を分析の単位とする。最もよく知られている例は、プロパガンダや偽情報キャンペーンであり、これらは従来の意味での嘘を用いている。最もよく知られている例は、プロパガンダや偽情報キャンペーンであり、これらは従来の意味での嘘を用いている。しかし、より新しい手法は、虚偽を用いずに人を欺くことがより巧みになりつつあるという点で、佞弁(口先のたくみさ)に近い。これは、マス・コミュニケーション技術、特にワールド・ワイド・ウェブによって、事実の主張の根拠をチェックしやすくなった(つまり、嘘を暴きやすくなった)ためかもしれないが、同時に、過剰な情報開示など、欺瞞の新たな機会も提供することになる。

「透明性」が政治機関や企業にとって最も重視される表現である現代において、過剰な情報提供は極めて効果的な欺瞞の手段となりうる。このテクニックは、要求されたり要求されたりしているよりもはるかに多くの情報を開示することで、余計な情報の中から必要なデータを探し出すことを困難にするだけである。針のまわりに干し草を積んだり、子馬のまわりに糞を積んだりするようなものだ。いずれにせよ、情報検索に関する人間の認知のよく知られた限界-「限定合理性」と呼ばれる現象-を利用したものである13。例えば、この序文を執筆していた2008年の大統領選で、共和党のジョン・マケイン候補のスタッフがこの手を見事に使った。報道陣が期待した400ページではなく、メモリアルデーの週末の金曜日の午後に1,173ページが報道陣の手元に届き、4時間かけて文書を精査することになった。驚くことではないが、マケインの健康状態は、短時間でこれだけの情報を整理するのが難しすぎたため、結局はノン・ストーリーとなった。この巻で重要なのは、戦術の変化である。機密情報を伏せるという従来の一般的な対応とは異なり、政党のような機関は、欺くための情報飽和アプローチとでも呼ぶべき逆の極端に振れた。これは、情報開示の体裁をとることで道徳的優位を保ちつつ、ごまかしの隠れ蓑を提供するものである。このようなだまし絵のような透明性は、制度的な情報開示のさらなる要求を挫くことができるが、必ずしも制度への信頼を促進するものではない。

例えば、フォード・ローワンが「健康危機における欺瞞と信頼」の章で述べているように、現在、アメリカ政府による欺瞞に対する期待は非常に広まっており、世論調査を受けたアメリカ人の過半数が、バイオテロ事件が発生した場合、疾病対策センターからの情報よりも地元の消防署長からの情報を信用する可能性が高いと答えている。一方では、これはウォーターゲート事件、アブスキャム事件、イラン・コントラ事件、モニカ・ゲート事件など、連邦政府の代表者が誠意をもって代表しているとされる国民に対して嘘をついた(あるいは口裏を合わせた)ことが発覚した無数の事例の論理的帰結として説明できる。一方、情報の質と同様に、情報の量も問題に関係しているかもしれない。バイオテロに関して入手可能な膨大な量の矛盾したデータ(CDCの立場を支持するものも、それに反するものも)は、消防署長のような地元の人物が、圧倒的な情報の流れを管理しやすいサイズに縮小するフィルターとして機能するだけで、重要性を増すことを意味するかもしれない。

本書のこのセクションにルッツ的なひねりを加えるなら、最後の3つの章は、欺瞞がしばしば報われ、称賛され、期待される制度的な場について扱っている。私自身の研究は、金融市場において良識的で合理的なビジネス慣行として受け入れられていることの多くが、欺瞞を含んでいるという証拠によってもたらされている。「詐欺師」や「情報の非対称性」といった言葉は、このような行為に丁寧な顔をしている-誰かが捕まるまでは「詐欺」は存在しない-が、それは、口先だけの取引や明らかな嘘が、標準的な業務手順の一部として理解され、受け入れられている度合いを示唆している。その結果、マーサ・スチュワートのような金融詐欺で告発された人々の、不正を働いた自覚がなかったという主張は、少なくとも部分的にはもっともらしく思える。

2001年、マーサ・スチュワートはImClone Systemsの株を売却した。この売却が行われる直前に、同社の新薬がFDA(アメリカ食品医薬品局)の承認を得られないことが明らかとなった。その情報が公になる前に、マーサ・スチュワートはその株を売却した。彼女の株の売却は、ImCloneのCEOとの連絡を通じて非公開の情報を基に行われたと疑われた。

その結果、彼女は証券取引委員会によって証券取引法違反の容疑で告発された。特に、彼女は「情報の不平等」を利用して取引を行い、それによって金銭的損失を回避したと主張された。2004年、彼女は有罪判決を受け、短期間の収監と罰金の支払いが命じられた。

マーサ・スチュワート自身は、自らの行動が違法であるとの自覚がなかったと主張した。これは、金融業界における「グレーゾーン」の行動や、業界の慣習がどの程度公に知られているか、また、それがどの程度受け入れられているかという問題を浮上させた。(by GPT-4)

金融取引における「公認」の行動としての欺瞞のあいまいな地位は、軍事戦略における欺瞞の役割の変化と類似している。ウィリアム・グレニー4世が「情報化時代における軍事的欺瞞:スケールの問題」という章で論評しているように、アジアの文脈で受け入れられてきた(そして孫子の兵法などの書物にも記されている)欺瞞戦術は、つい最近まで西洋の軍事戦略家たちから、未開で男らしくない、弱者の最後の手段であり不名誉なものとして否定されていた。しかし、政治的境界を越えたテロリスト・ネットワークを含むゲリラ戦や対外戦争の台頭は、欧米の軍事戦略における欺瞞の役割の再考をもたらした。偽情報やプロパガンダを戦争の武器として長年受け入れてきたにもかかわらず、西側諸国では他の形態の欺瞞に対する偏見が非常に強く、数十年前に起きた紛争(ベトナム戦争など)の教訓が、アメリカやヨーロッパの軍隊の組織や配備に影響を及ぼしているのはごく最近のことである。

最後に、フィールズの「嘘をつくことの快楽」という章が、数千年にわたるトリックスター、嘘つき、詐欺師への賛美を総括している。このエッセイは、バーグストロームの章のように動物を欺瞞の主体として取り上げ、欺瞞を道徳的に非難する西洋の長い伝統(ゼックハウザーとシャウアーが論評している)に挑戦することで、この本を原点に立ち返らせている。これとは対照的にフィールズは、古代ギリシャ(オデュッセウスはその巧みな欺瞞によって讃えられた)、近世アフリカ(奴隷貿易によってアメリカに伝わった、ウルを欺くブラーラビットを主人公とする民話の発祥地)、ネイティブアメリカン(多くの物語のアンチヒーローは嘘つきで卑劣なコヨーテである)など、多くの文化がいかに正反対の見方をしてきたかを教えてくれる。この3つのケースすべてにおいて、欺瞞は文化制度に不可欠な要素であり、複数の目的を果たすものである。教材として(特に生存に関する教訓の場合)、社会化のメカニズムとして、そして戦乱や植民地主義によって脅かされている伝統を守るための修辞的な器として。

真実と偽りを超えて

ローワンの章で語られる政府機関による欺瞞は、完全に否定的な出来事として伝わってくるが、フィールズの章で語られる欺瞞は、この巻から明確な道徳的スタンス、あるいは欺瞞の実際的な費用便益分析を持って立ち去ることを困難にしている。これは意図的なものである。結局のところ、本書は欺瞞を複雑で多面的でとらえどころのない現象として表現することを目的としている。そのような性質を否定することは、世界史における欺瞞の意義や、歴史上最も偉大な思想家たちを魅了し困惑させる力を奪うことになるだろう。

本書は還元主義に抵抗しているが、それでも、各章にわたって多くの規則性を観察し、強調することは可能である。例えば、次のようなテーマが本文中で繰り返し取り上げられ、科学と人文科学における異質な研究分野を結びつけている:

- 欺瞞の定義は常に論争の的となってきたが、欺瞞は意図的でなくとも、また意図的な虚偽でなくとも起こりうるという点では、大方の合意が得られている。

- しかし、部分的真実や自己欺瞞に対処するための制度的・概念的メカニズムが圧倒的に少ないため、虚偽のない欺瞞はより狡猾で潜在的に有害な問題である。

- 歴史的、文化的に欺瞞の定義は様々であるにもかかわらず、この概念は真実と信頼の概念と必然的に結びついている。

- 欺瞞は通常、2つ以上の当事者間の相互作用を伴う。どのようなケースであれ、欺瞞の量と種類は、例えば戦時と平時、オンラインと対面コミュニケーションなど、制度的・技術的な文脈によって形成される。

多くの宗教的、哲学的な資料があらゆる状況において欺瞞を非難している一方で、恋愛や戦争における欺瞞、「緩和的」目的(つまり、肉体的、心理的に脆弱であるとみなされる人々を、その状態を悪化させる可能性のある動揺させる真実から守るため)や娯楽目的(欺かれる側が不信感を抱くことで欺く側と協力する場合のように)での欺瞞は黙認されている。

多くの非西洋文化圏では、ごまかしを明確に肯定的に扱い、適応、教育、社会化、生存など、重要な機能を果たすために利用している。

真実の魔術師に関する研究によると、欺瞞に対する最も高い意識は、データに対してオープンであり続け、早まった結論を避けることである。上記の箇条書きにあるように、本書は読者にも同様のことを求めている。この意味で、本書は洞察力を提供することと同様に、複雑なシステムの仕組みに対する探求のプロセスについても述べている。

1 生物学における欺瞞への対処

カール・T・バーグストローム

社会ほど人生を複雑にするものはない。文明を成り立たせている社会的慣習、制度、義務、そして期待のネットワークを流れているのは、時に共通し、時に対立する、複雑な個人の動機の集合体である。私たち人間はこの複雑さに魅了され、自然と引き寄せられる。ウォルター・スコットのもつれた網は、他人の欺瞞を暴きながら自分の欺瞞を実行するために、私たちの認知能力のすべてを要求する。

生物学も同じである。生物学が面白くなるのは、単純な構造が集合し多様化して、より大きく複雑な組織単位を形成するときである。

細胞は、かつては独立していた細胞小器官をまとめ、体は何十億もの細胞を集め、コロニーは何千もの体を集め、生態系は競合、協力、共存する種の「網の目」を構成する。生物界の多様性と複雑性は、社会組織の階層から、そしてこの階層が個人のインセンティブによって分裂しないようにするための複雑なメカニズムから生まれる。

ジョン・メイナード・スミスとエオルス・サスマーリーは、生命の歴史を、生物と社会の複雑性と効率性の向上を可能にする一連の主要な進化的革新と変遷の物語として描いている3。単細胞から多細胞への移行や、非社会性から真社会性への移行など、こうした移行の中には、以前は独立していた個体が、生殖の運命が連動する集団へと集約されることで協力が促進されたものもある。このような移行は、規模の経済、特に専門化による利益を活用することを可能にした。また、物理的に個体を集合させることなくゲームのルールを変えることで、協力と信頼を生み出す移行もあった。後者の移行では、エージェントは互いに戦略的なインセンティブを課して、再び規模の経済と専門化による利益を促進するが、この場合、エージェントは独立した活動を続けながら、規模の経済も促進する。

これが欺瞞とどのような関係があるのだろうか?大いに関係がある。第一に、上述のような集約や協力から利益を得るためには、参加者は行動を調整する方法を必要とする。調整にはコミュニケーションが必要である。コミュニケーションをとることができれば、人を操ることができる。4 メイナード・スミスとサトマーリが考えているような大きな転換期を乗り越えるためには、何らかの方法で、欺瞞の問題を克服しなければならない。

第二に、協力に関して言えば、最も共有しやすいものの一つは情報である。メイナード・スミスとサトマーリの重要な洞察は、このような変遷のすべてではないにせよ、そのほとんどが、生物と社会が情報を取得、保存、処理、伝達できる規模を拡大させるという考え方である。RNAベースの遺伝情報からDNAベースの遺伝情報への移行や、単純な信号から組み合わせによる表現言語への移行といった技術革新は、情報技術における飛躍をもたらし、生物が環境から情報をよりよく引き出し、この情報を他の個体に伝達することを可能にする。なぜ情報と情報の共有が、進化の大きな転換を生み出す上で重要なのだろうか?情報の化学量論的特性から、協力と共有は、物的資源よりもむしろ情報資源に対して特に生じやすい。Lachmannらが情報の獲得と交換に関するエレガントなモデルで示したように、情報の共有は物理的資源の共有とは異なる働きをする5:

あなたがリンゴを持っていて、私がリンゴを持っていて、私たちがリンゴを交換したとしても、あなたと私はそれぞれ1個のリンゴを持つことになる。しかし、もしあなたがアイデアを持っていて、私がアイデアを持っていて、そのアイデアを交換すれば、私たちはそれぞれ2つのアイデアを持つことになる。

政治的な傾向から、著名な社会主義者による分かち合いに関する説教に懐疑的な読者は、トーマス・ジェファーソンがより評判の良い情報源であると考えるかもしれない:

私から考えを受け取る者は、私の考えを弱めることなく、自ら教えを受け取る。私のテーパーに火をつける者は、私を暗くすることなく、光を受け取るように。人間の道徳的かつ相互的な指導と状態の改善のために、思想が地球上のある者から別の者へと自由に広がっていくことは、自然がそれを火のように、どの点においてもその密度を下げることなく、すべての空間にわたって広がるようにしたときに、特別かつ慈悲深く設計されたように思われる6。

どのような傾向があるにせよ、情報を共有することは、非常に好ましい化学量論であることは明らかだ。しかし、共有された情報を受け取ることは有益であるが、同時に危険でもある。シグナル発信者は、シグナルを送る相手の行動を変化させる手段を持っている。シグナル発信者とシグナル受信者の利害が乖離している場合、誤解を招くような情報を発信することによる操作の誘因と機会の両方が存在する。欺瞞は情報共有の大きな障害であり、生物界には欺瞞があふれている。アンコウが獲物を引き寄せるために使うルアーから、ハエトリソウが競争相手を思いとどまらせるために鳴らす偽警報まで、メスになりすましてこっそり交尾するブルーギル・マンフィッシュのオスから、さまざまな毒生物や水中の物体を模倣できる擬態タコまで、 肉食性のホタルの偽の交尾シグナルから、再生した爪を見せかけるシオマネキ、アリの巣穴に侵入するイモムシの化学的擬態から、脱皮中のストマトポッドのハッタリの効いた威嚇まで、生物は考え得るあらゆる方法で互いを欺き、考え得るあらゆる利点を得ようとしている。 7

このことがパズルを生み出している。一方では、コミュニケーションは生物に欺く手段を提供し、実際、動物のシグナルには欺くことがよく見られる。一方、動物のコミュニケーションシステムが進化するためには、平均的に有益でなければならない。結局のところ、もし有益でなければ、意図するシグナル受信者はそれを無視するように進化するだろう。もしシグナル受信者がこれらのメッセージを無視すれば、シグナルは役に立たなくなり、シグナル発信者は最終的にシグナルを送らないように進化するだろう。メイナード・スミスとハーパーは、これをゲーム理論的な言葉で表現した: 「受信者が(シグナルに反応して)行動を変えるのは、そのシグナルが平均して自分にとって価値のある情報を含んでいない限り、進化的に安定しない」8。この洞察は、ゲーム理論の中で情報価値の概念を用いて定式化することができる9。

この謎を解くために、生物がこのような欺瞞に対処する方法を探ってみよう。それを明確にするために、生物が抑止または検知しなければならない2つの異なる形態の欺瞞を区別する。

- 1. 社会の構成員による欺瞞。社会的相互作用やシグナル伝達の状況における「正当な参加者」は、互いに異なる利害を有しているため、欺瞞によって互いを操作するインセンティブを有している10。

- 2. 不正な部外者による転覆。社会的相互作用やシグナル伝達システムの正当な参加者は利害が一致しているが、「不正な部外者」は裏工作によってシステムに寄生しようとするかもしれない。

動物(あるいは人間!)の求愛には、最初のタイプの欺瞞が見られるかもしれない。例えば、求婚者が結婚相手候補に自己顕示欲を示す場合、両者ともその相互作用における正当な参加者であるが、求婚者には、印象づけようと自分の美点を過剰に誇示する動機がある。アリが巣の仲間を認識するために使う炭化水素シグナルを芋虫が真似るのは、後者のタイプの欺瞞と言えるかもしれない。この後のセクションで、この2つのタイプの例をさらに詳しく見ていくことにする。

その前に、少し回り道をして、比較的最近の人間の制度について考えてみることで、この比較を引き出せるだろう。インターネット・オークション・サイトのイーベイ(eBay)は、小規模な対人商取引の範囲をローカルからグローバルへと拡大することに著しく成功している。eBayがそのビジネスモデルで明示しているように、これにはコミュニティ内での信頼の創造が必要であり、欺瞞の脅威に対処するための効果的なメカニズムが必要である11。そうでなくとも正直なディーラーが、「初版」と正確に記載しながら、この特定の本は初版の価値がほとんどなくなるほど大量に印刷されたという追加情報を省略してしまうかもしれない。より深刻な欺瞞としては、悪徳な古物商が、より高い販売価格を生み出すために、希少本の状態や品質を誇張することがある。

これらは、社会の一員による欺瞞の例である。販売業者も購入希望者もオークションシステムの参加者であり、唯一の問題は、販売業者が自分の利益を増やすために欺くインセンティブを持っていることである。eBayのシステムは、多くの方法でこの脅威に対処している。広範なレピュテーション・システム、一連の紛争解決ツールと手続き、一部の取引に対する限定的な第三者保証などである。

これを、ポール・トンプソンが本編の後半で詳述する「フィッシング」スキームのような、不正な部外者による欺瞞と比較してみよう。例えば、犯人はeBayのように見せかけた偽のウェブサイトを立ち上げ、eBayのユーザーにEメールを送り、そのサイトにユーザーを誘い込もうとするかもしれない。このシナリオでは、加害者は意図した交流の参加者ではなく、詐欺師は意図した当事者間のコミュニケーションの流れに自分自身を挿入するために欺瞞を使用する。同社は、フィッシング詐欺やその他の欺瞞的な手口の餌食にならないためのチュートリアルを提供するなど、ユーザーがこのような欺瞞から身を守ることができるよう、多大な努力を払っている12。さらに、eBayは、高度に保護されたチャネルである独自のサイト内メッセージシステムを通じてのみユーザーと連絡を取り、「なりすまし」が容易な一般的な電子メールでは決して連絡を取らない。

これはeBayの状況であり、他の多くのインターネット・コミュニティや、より一般的には、人間の社会制度も同様の問題に直面している。しかし、生物学ではどうだろうか?人間以外の生物学的システムでは、このような欺瞞の機会はどこで生まれ、どのような種類のメカニズムが欺瞞を抑止するために進化してきたのだろうか?

社会構成員による欺瞞

正直なコミュニケーションの基本的な問題は次のようなもの:

生物界を飽和させる大量の信号から、この問題は何らかの形で解決されていると推測できる。岩だらけの海辺を歩いていても、森の小道を自転車で走っていても、山の草原で日光浴をしているだけでも、私たちの感覚体験の大部分は、シグナルとして機能する目的で正確に進化した刺激によるものである。鳴き声、模様、色、香り……これらは、信号が送受信されるモダリティのほんの一部にすぎない。

1970年代初頭、経済学者のマイケル・スペンスと生物学者のアモッツ・ザハヴィは、この問題に対して本質的に同じ解決策を独自に提案した13。スペンスは、高等教育が従業員から雇用主へのシグナルとしてどのように機能するかを説明するために解決策を提案し、その裏付けとして正式なゲーム理論モデルを開発した。ザハヴィは、動物がしばしば贅沢な装飾品やディスプレイを作り出す理由を理解するために、彼の解決策を提案した。彼の厳密に言語化された定式化は、何年も後に他の研究者によって数学的に定式化されるまで、懐疑的な目で見られていた14。

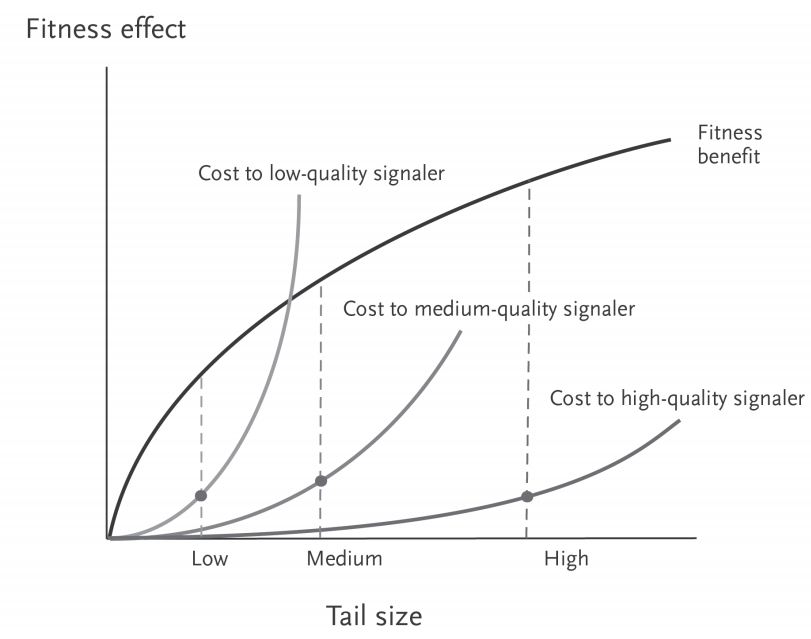

しかし、なぜそうなるのだろうか?なぜ嘘は正直なシグナルよりもコストが高いのだろうか?この問いに答えるために、ザハヴィのパラダイムケースであるクジャクの尾(Pavo cristatus)に注目してみよう15。

この例では、クジャクがシグナルを発する側であり、その遠近的な仲間であるクジャクがシグナルを受け取る側である。自分が強いのか弱いのか、栄養が足りているのか足りていないのか、健康なのか寄生虫にやられているのかを知っているのは自分だけである。雌鶏はこの情報を知ることで、孔雀を伴侶として受け入れるかどうかの適切な選択をすることができるからである。(というのも、クジャクを交尾相手として受け入れるかどうか、適切な選択をすることができるからである(クジャクは、自分の子孫の父親となる優良なオスを選ぶことで利益を得ると仮定している)。しかし、クジャクには彼女を欺く動機があるかもしれない。体調が悪ければ、そうでないように装って拒絶されないようにする。

このような状況で、誠実なコミュニケーションが成り立つわけがない。クジャクの豪華な尻尾が鍵である。衰弱したオスや病弱なオスは、基本的な維持管理から装飾品の生産に精力的なリソースを振り向ける余裕はほとんどない。さらに、長い尾によって飛翔が妨げられれば、捕食者から逃れるのも難しくなる。対照的に、丈夫で健康なオスは、鮮やかな色と長い尾を作り出すための追加コストを容易に支払うことができ、尾の長さにもかかわらず捕食者から逃れることができる。

鮮やかな色と長い尾を持つことができるのは、質の高いオスだけであるため、クジャクチョウはこれらの特徴を持つ相手を好む。高品質のオスは、メスから確実に選ばれるために、このような鮮やかな色と豪華な羽毛を作り出す。質の低いオスはその余裕がないため、くすんだ色と短い尾を出す。おそらく来年はもっと強くなり、もっと野心的な羽をつけることができるだろう。

これはザハヴィの素晴らしいアイデアである。なぜなら、進化生物学における2つの巨大なパズルを解決し、それぞれのパズルが実はもう一方のパズルの解答であることを示したからである。そのパズルとは次のようなもの: (1) 欺く動機があるにもかかわらず、なぜシグナルは正直なのか?(2)自然淘汰が資源の効率的利用を好むとすれば、なぜ多くの生物学的シグナルは贅沢なのか?

しかし、ザハヴィの解決策は有効なのだろうか?ゲーム理論モデルは、そのことを示している。その理由を厳密に示すには、シグナル発信者のシグナル伝達戦略とシグナル受信者の応答戦略を同時に扱い、それぞれが他方に対する最適な応答であることを示す必要がある。Bergstromらはそのための一般的な方法論を提供している16。そのアプローチの数学的複雑さに立ち入る必要はないが、単純なグラフモデルでこのメカニズムが機能する理由の直感の多くを捉えることはできる17。

図11は、上述の「交尾ゲーム」を行うクジャクのフィットネス・コストと便益の仮想的なセットを示している。フィットネス・ベネフィットというラベルが貼られた、暗く凹んだ下向きの曲線は、尾の大きさの関数としてオスに生じる交尾成功の優位性を示している。より明るい凹状の曲線は、それぞれ低品質、中品質、高品質のクジャクについて、尾を作ることによるエネルギー消費、捕食リスクの増加などの点から見たフィットネス・コストを示している。高品質のクジャクは中品質のクジャクよりも容易に大きな尾を作ることができ、低品質のクジャクよりも容易に尾を作ることができる。

各クジャクは自分のフィットネスを最大化するように選択され、受けるフィットネスの利益とそれを生産するフィットネス・コストの差を最大化する尾のサイズを選択する。図11の破線は、低品質、中品質、高品質のクジャクの最適な尾のサイズを示し、点はこれらの鳥の品質によって発生するフィットネス・コストを示す。

図11 コストのかかるシグナル伝達源: M. Lachman, S. Sámadó, and C. Bergstrom, “Cost and Conflict in Animal Signals and Human Language,” Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 98 (2001): 13189-94.

この図から、コストのかかるシグナル伝達が行われていることがわかる。たとえクジャクがその状態から最適な尾の長さを自由に「選択」できるとしても、ここでは以下のことがわかる:

- 1. シグナル伝達にはコストがかかる。各コックは派手な尾を出すことによって、ゼロではないフィットネス・コストを負っている。

- 2. シグナルは正直である。より質の高い鳥はより大きな尾を出すので、雌鳥は孔雀の尾の大きさから質を推測することができる。

図11の図は、ザハヴィの考えが数学的に証明されたことを示す図と見ることができる。コストのかかるシグナルは、生物システムにおける欺瞞に対処する方法を提供することができる。しかし、これは極めて無駄の多い情報伝達方法である。実際、場合によっては、このような高価なシグナル伝達システムは、シグナルを送る側とシグナルを受け取る側を、シグナルを全く送らない場合よりも不利にしてしまうこともある18。

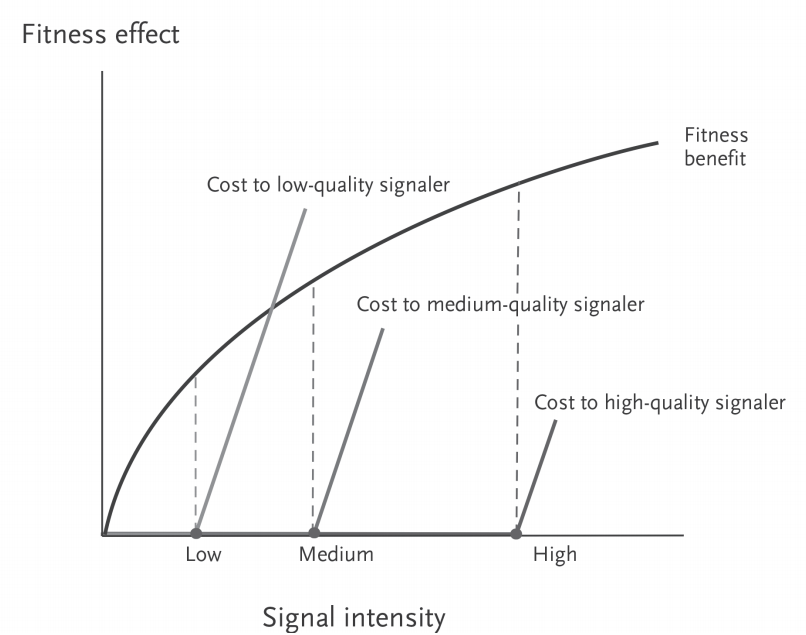

この疑問に答えるには、家スズメ(Passer domesticus)からヒントを得ることができる。この種(およびよく研究されているハリスズメ(Zonotrichia querula)を含む多くの近縁種)は、喉の脛や額の斑紋の変化など、羽毛の比較的些細で目立たない変化を使って、優位性や戦闘能力を示す19。スズメの場合、シグナルは黒い咽頭紋章の大きさである。咽頭紋章の大きさは正直なところ戦闘能力を示す。

スズメの場合、クジャクの場合とは対照的に、シグナルを実際に作り出すコストは非常に低い。では、何がこのシグナル伝達システムを誠実なものにしているのだろうか?なぜ地位の低い鳥は、優越性を装うために欺瞞的なほど大きな咽頭斑を作らないのだろうか?その答えは、社会環境における他の個体の行動から得られる。バッジを選ぶ際に自分の状態を誇張して「ごまかす」スズメは、同種の個体から攻撃され、罰を受ける20。

ここでは、異なる種類の正直なシグナル伝達が見られる。シグナルを出すこと自体にコストがかかるのではなく、他の鳥がシグナリングの慣習を強制することによってのみコストが発生し、その鳥の地位に対して大きすぎる咽頭斑を出す鳥は攻撃される。シグナル・コストがシグナル受信者の懲罰的行動から生じる場合、シグナルは正直なときにはまったく無料で、欺瞞的なときにだけ高価になる21。図12は、この種の正直なシグナリングを幾何学的に表現したもので、図11の孔雀の例と同様に、シグナルは正直であるが、今度は、低、中、高とラベル付けされた点によって示される各シグナル発信者にとって最適なシグナルの選択は、コストがかからない。この図は、シグナルの正直さを強制するのは、特定の品質をシグナルする総コストではなく、むしろ限界コストであることを示している。言い換えれば、正直さを強制するのは、正直なシグナルの費用ではなく、むしろ不正なシグナルを送ることによって生じる費用の増加なのである。

クジャクが自分の品質を示すために、精巧で高価な尾を作り、維持しなければならないのに対し、スズメは喉の色を変えるだけで、シンプルで安価に品質を示すことができるのはなぜだろうか?その違いは、クジャクの場合、信号の受信者であるメスにはメッセージの正確さを確認する手段がないことだ。クジャクが宣伝しているような良い遺伝子を本当に持っているかどうかを確かめるには、クジャクはクジャクと交尾し、子孫を残し、その中から生き残ったものを数え、自分のゲノムの質に関して交尾相手が自分を欺いているかどうかを判断するために必要な統計を取らなければならない。もちろん、その時には彼はとっくにこの世にいない。このシステムでは、受信者が誤解を招くシグナル発信者を検知して罰する方法は用意されていないため、正直さはシグナル生成のコストによって強制されなければならない。一方、スズメは咽頭標識信号の正直さを簡単に見極めることができる。シグナルを発する者が、その色彩で示したように本当にタフなのかどうかを判断するために、シグナルを発する者とケンカを引き起こすだけでいいのだ。ここで、評価は迅速かつ容易であるため、シグナル・コストは受信者が課すことができ、シグナルの生成に関連付ける必要はない22。

図1.2 コストのかからないシグナル源: M. Lachman, S. Sámadó, and C. Bergstrom, “Cost and Conflict in Animal Signals and Human Language,” Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 98 (2001) より引用: 13189-94.

(1)特定のシグナルに適切な生産コストを割り当てることで、正直なシグナルを安定化させることが不可能になる23。とはいえ、図11と図12に示した基本的な論理の多くは、引き続き適用される可能性がある。ホモ・エコノミクス(Homo economicus)にとっても、パボ・クリスタトゥス(Pavo cristatus)にとっても、欺くかどうかの選択は、特定のシグナルを送ることによって期待される利益と、そうすることに関連するコストとの間の費用便益分析に帰着する。シグナルを送る側は、そうすることで得られる限界利益を、シグナルを送ることで得られる限界費用が上回るまで、自分の大義を押し進める。

人間同士のコミュニケーションでは、その多くが評判のシステムを通じて媒介される。もし私があなたに嘘をついたら、あなたは直接報復するかもしれない。しかしそれよりも、私の人格、信頼性、パートナーとしての望ましさ(それが商業、学問、恋愛のどれであっても)に対する評価を、単に調整する可能性の方が高いだろう。人間のコミュニケーションは、正直さを強制するために評判に頼るかもしれないが、人間の言語には、評判による社会的強制を容易にするという性質もある。複雑な参照的コミュニケーションを通じて、私は、たとえ実体験がなくても、自分に不利益を与えた人についての情報を共有し、他人の評判についての情報を得ることができる。

このセクションでは、生物学的システムが、欺くインセンティブがあるにもかかわらず、いかに誠実なコミュニケーションを促進するかを見てきた。要するに、欺瞞にどう対処するかについてのゲーム理論的な答えはこうだ: コミュニケーション「ゲーム」の構造には、不正に対する適切な戦略的インセンティブが含まれていなければならない。このようなインセンティブは、シグナルコスト、レピュテーション効果、あるいは互恵性、パートナー選択、制裁など、協力を強化する他のメカニズムのどれかの形をとることができる25。シグナリングに関するゲーム理論的研究は、このようなインセンティブが取りうる無数の形を探求すること、そしてこれらの形を生み出す力学的プロセスを研究することから、継続的な研究関心を引き出している。適切なインセンティブとディスインセンティブは、(動物のシグナリングの場合)自然淘汰によって進化し、(多くの人間のコミュニケーションシステムの場合)欺瞞に対処するための制度を設計する人々によってどのように構築されるのだろうか?

そして、適切なインセンティブを構築するという話になると、eBayの話に戻ってくる。eBayが行ったこと、そしてeBayが信頼される商取引の社会的・地理的範囲を拡大することを可能にしたのは、評判情報を配布する非常に効率的な方法を確立したことである。こうしてイーベイ社は、欺瞞に対する担保としてクジャクのロングテールを必要とすることなく、市場のロングテールを獲得することができたのである27。

さて、生物学に戻り、生物学的システムがどのようにして不正な部外者による欺瞞を回避しているのかを見てみよう。ここまでは、ある鳥が別の鳥にシグナルを送るという例に焦点を絞ってきた。不正な部外者による欺瞞に焦点を当てるために、ここでは動物間のコミュニケーションから、一つの動物内の細胞間のコミュニケーションに注意を移そう。脊椎動物の適応免疫系の細胞をパラダイム「社会」として用い、細菌やウイルスなどの病原体を不正な部外者として考える。特に、免疫細胞同士のコミュニケーションにおいて、妨害しようとする病原体に惑わされないようにする方法を見ていく。

このような意図的な参加者間のシグナル伝達に関する議論において、私は、生じる戦略的対立とその解決方法について、すっきりとした明確なイメージを描くことができたと思う。上記で扱った理論は、不必要な細部を抽象化する一方で問題の重要な側面を強調する、単純なゲーム理論モデルのよく練られた基礎に立脚している。不正な部外者による破壊工作の研究は、まだここまで到達していない。研究者たちは、問題の本質を捉えつつ、それ以上のものを含まない、明確で単純なモデルをまだ見極めていないのである。これは、理論的な行動生態学やゲーム理論の文献において、不正な部外者による欺瞞の問題がこれまであまり注目されてこなかったためでもある。また、部外者が用いることのできる欺瞞の範囲を限定することが難しいためでもある。その結果、以下のセクションは、これまでよりもいくぶん推測的でオープンエンドなものとなっている。次のセクションの議論は、将来的な理論的発展が期待される分野である。

不正な部外者による破壊

人間の免疫システムが、その仕事をする上で直面する驚異的な課題について考えてみよう。適切に機能するためには、何が自己で何が非自己なのかという情報を得る必要がある。体内の細胞を絶えずスキャンし、非自己の兆候を探さなければならない。この情報を処理し、適切な反応を起こさなければならない。何百万もの細胞が関与する中で、それらの反応を調整しなければならない。理想的なのは、この情報を免疫記憶として保存し、後で使えるようにすることである。

これらすべてを行う上で、我々の免疫システムは、感染症の初期段階で急速に繁殖する病原体を検出するために、極めて敏感でなければならない。個々の細胞内にある自己タンパク質の干し草の山の中から、非自己タンパク質(例えばウイルスが産生するタンパク質)ということわざのような針を見つけ出さなければならない。進化の過程で発生しうる無数の病原体のどれかを認識し、それに対応しなければならない。免疫系は、身体の他の部分を攻撃することなく、病原体や病原体に感染した細胞を非常に狭い範囲で標的としなければならない。最後に、我々の免疫システムはタイプIエラー(偽陽性)の発生率が非常に低くなければならない。

これらの要件間のトレードオフは、制御理論家にとっては悪夢である。例えば、水痘や天然痘のような痘瘡ウイルスは、免疫系による検出を避けるためというよりも、むしろ免疫系を混乱させ、無力化するために進化してきた。ポックスウイルスは、ケモカイン・シグナル伝達系をほとんどありとあらゆる方法で妨害する。シグナル分子を分解する酵素を産生し、ケモカインシグナルを妨害する。ケモカインレセプターを刺激する偽のシグナルタンパク質を産生することで、他のケモカインシグナルになりすます。そして宿主生物側の遺伝子発現に手を加え、ケモカインシグナル産生を変化させる。ポックスウイルスはまた、レセプターを直接攻撃したり、宿主のケモカインシグナル分子を引き寄せるおとりケモカインレセプターを産生し、そのシグナルが真の標的に到達するのを妨げたりして、レセプターを妨害する30。

このような欺瞞の脅威があるため、免疫システムはノイズだけでなく、標的を絞った誤情報や他の形の欺瞞的シグナルや情報攻撃に対しても頑健でなければならない。この頑健性と戦略的頑健性の違いをより詳しく説明するために、もう一つコンピュータに例えることができる。ミッション・クリティカルなコンピューター・システムを構築する場合、エンジニアはノイズや偶発的な部品の故障に対して十分な堅牢性を持たせる必要がある。数個の抵抗器が焼き切れたり、メモリー・チップの1つが故障したりしても、さまざまな温度範囲で動作し続けることを確認する必要がある。それが堅牢なシステムである。戦略的に堅牢なシステムを設計することは、さらに大きな挑戦である。ここでは、マシンの内部構造にアクセスできる専門技術者が、標的を絞った電気的干渉で妨害したり、悪意のあるソフトウェアを導入したり、重要な物理的コンポーネントを取り外したりして妨害しようとしても、機能し続けるコンピューター・システムを構築しなければならない。

免疫システムはどのようにしてこの難題に立ち向かうことができるのだろうか?病原体からの欺瞞的なシグナルに対して戦略的に頑健であると同時に、特異性、広さ、正確さ、精度をもって応答するために必要な協調とコミュニケーションを、どのように行うことができるのだろうか?免疫学者が、免疫の学習、認識、シグナル伝達、制御、記憶に関する複雑な分子生物学をますます精緻に理解するにつれ、この疑問に対する答えが明らかになりつつある。そして、脊椎動物の適応免疫系が内部からの欺瞞を回避するために用いるトリックや戦術を、他の免疫系が用いる戦術と比較することによって、進化生物学者は、生物学的システムが内部からの欺瞞に対処するために進化する方法における一般的なテーマを明らかにすることができる31。

この種の研究は生物学においてはまだ初期段階にあり、システムが内部からの欺瞞や破壊を回避するためにどのように進化するかについての詳細な理論がない。しかし、生物学が提供する洞察の一種を説明するために、以下に述べる段落では、脊椎動物の適応免疫系を例にとって、内部からの欺瞞や破壊を回避する一般的なメカニズムのほんのいくつかを簡単に説明する。より詳細な考察と他の免疫系の例は、BergstromとAntiaの2006年の論文に掲載されている32。

冗長性ノイズや部品の故障、あるいは妨害や欺瞞にもかかわらず、システムが円滑に機能し続けることを保証するための最も簡単なメカニズムの一つは、望ましい機能を実行するために、複数の冗長な経路を使用することである。例えば、中断のない電力源を確保する必要がある場合、一次電源に何かあった場合に備えて、1台以上のバックアップ発電機を用意しておくことは非常に有効である。システムが冗長経路を持ち、どれか1つの経路が確率xで故障する場合、すべての経路が故障する確率、つまりシステム全体が故障する確率は、はるかに小さい値xkとなる。脊椎動物の適応免疫系は、非特異的免疫やその他の自然免疫、細胞媒介免疫(キラーT細胞)、体液性免疫(抗体反応)など、複数の経路を駆使して侵入してくる病原体を防いでいる。妨害や欺瞞によって1つの枝が停止しても、他の枝は残っており、脅威を排除するのに十分かもしれない。複数の冗長な防御機能を持つことは、病原体が免疫システムを回避する方法を進化させることを困難にする。たとえ病原体が免疫システムの1つの枝を欺くことに成功したとしても、他の枝はそれを排除することができる。

分散制御内部を欺くことが懸念されないシステムでは、分散した複数の構成要素間の協調を達成する最も効果的な方法の一つは、放送信号によってシステムの多くの構成要素に指示を与える中央制御装置を持つことである。生体システムでは、内分泌(ホルモン)調節にまさにこのアプローチが見られる。例えば、下垂体は、多数の器官や組織の行動を制御する一連のホルモンシグナルを発することによって、多数の代謝、発生、生殖プロセスを制御する中央制御装置である。しかし中央制御装置によって制御されているシステムは、欺瞞に対して非常に脆弱である可能性がある。もし敵対する病原体などが中央制御装置を乗っ取ってシグナルの性質やタイミングを変えたり、あるいは放送されるシグナルを詐称したりすれば、シグナルを受信する分散した構成要素を欺き、システム全体の振る舞いを自らの目的のために変えてしまう可能性がある。

例えるなら、私が同僚たちの行動を調整し、全員が同じ日に論文を提出するようにしたいとする。これを実現する一つの方法は、それぞれに小さな無線機を与え、適切な時間に「今すぐ投稿!」というメッセージを流すことである。誰かが私の送信機を盗んだり、私のメッセージを詐称したりして、同僚全員の行動を好きなように変えてしまう可能性があるからだ。転覆が懸念されるのであれば、より安全な代替案として、同僚全員にカレンダー付きの腕時計を渡し、各自が自分の腕時計をチェックし、1月1日の正午など、あらかじめ決められた時刻に行動するようにさせる方法がある。一旦この種の計画が実行に移されれば、敵対するエージェントにとって中心的な標的は存在せず、エージェントが個人の行動をコントロールするためになりすますことのできる単一の放送信号も存在しない。集団の行動を変えるためには、妨害工作員は一人ひとりの腕時計にアクセスし、改造しなければならない。

脊椎動物の免疫システムは病原体の脅威を排除するために機能するため、病原体による妨害や欺瞞の自然な標的となる。その代わり、分散処理に大きく依存している。意思決定や指令は「末梢に押しやられる」のである。感知や制御は、全身を循環する個々の構成要素(免疫細胞)間のシグナル伝達を通じて、小さな局所スケールで行われる。免疫システムには、自己に向けられた免疫反応や効果のない免疫反応を止めるための複数のメカニズムがあるが、これらは極めて局所的なものである。単純なシグナルひとつで免疫反応をキャンセルするために、病原体が乗っ取ったりなりすましたりできるような司令塔は存在しない。RNA干渉の細胞内免疫システムにも、同じような制御の論理が見られる33。

フィードバック制御の代わりにコミットメント制御システム設計の基礎のひとつは、フィードバック制御あるいは「閉ループ」制御の使用である。フィードバック制御装置は、システムの出力や進捗を測定し、この出力を望ましい軌道と比較し、それに応じて入力を調整する。システムの進行状況を監視し、それに応じて応答するメカニズムがないオープンループ制御と比較すると、クローズドループ制御は、動作を調整し、調整するための非常に効率的な方法である。したがって、フィードバック制御が、概日時計の調整から代謝の制御まで、細胞シグナル伝達からホルモン制御まで、そしてバクテリアのナビゲーションからDNA複製、四肢の発達に至るまで、生物学的システムで広く使われていることは、ほとんど驚くべきことではない35。

しかし、フィードバック制御は、潜在的な内部欺瞞に直面すると危険である。フィードバック制御の考え方に暗黙的に含まれているのは、システムがある種の刺激に反応するということである。言い換えれば、コントローラを信頼できない場合、あるいはシステムの進歩に関する自分の測定値を信頼できない場合、フィードバック制御は危険となりうる。

従って、脊椎動物の適応免疫系が、その調節機構の一部でフィードバック制御を省いているのは、当然といえば当然かもしれない。最も顕著な例としては、最近の実験や数学的モデルから、ウイルス感染に対処するCD8 T細胞の個体数の増加は、一般に信じられているのとは逆に、体内の病原体の現在の密度を追跡しないことが示されている36。CD8細胞株は、フィードバック制御に依存するのではなく、感染の初期段階から、たとえ病原体が完全に消滅しても、その増殖を止めることのできない「プログラムされた」拡大期に移行するようである。これは理にかなっている。感染の初期には、病原体の密度は低く、免疫の感知やシグナル伝達を妨害する可能性は低い。そのため、免疫系の細胞はこの時点で行動計画を立て、フィードバック制御なしに行動することによる非効率性にもかかわらず、後で病原体の密度が高くなり、免疫制御を妨害できるようになる可能性があるときに、この計画を調整することはない。

クロスバリデーション不正な部外者からの破壊的なシグナルにだまされないようにするもう一つの方法は、危険な行動を開始するのに十分なシグナルが一つもないことを確認することである。一人の偽医者にだまされて何かをしてしまわないようにするには、第一のシグナル発信者からの第一のメッセージだけでなく、他の個人からの一連のサポートメッセージも必要かもしれない。冗長性の概念と密接に関連しているが、冗長性とは、1つのシステムが破壊された場合に複数の独立したシステムが互いにバックアップし合うというもので、交差検証は、行動を起こす前にさまざまな情報源からの複数の入力を必要とする1つのシステムを特徴としている。

例えば、もし免疫反応が単一のケモカインシグナルによってキャンセルされるとしたら、このシステムは、痘瘡ウイルスが一般的に作り出すような偽ケモカインによる欺瞞に対して非常に脆弱になる。しかし、免疫反応をダウンレギュレートするために、いくつかの異なる化学クラスのシグナルが必要であれば、欺瞞の可能性は低くなる。これら複数の必要なシグナルが複雑な形で相互に関連している場合(例えば、あるシグナルが他のシグナルのチェックサムの役割を果たしている場合)、なりすましによるごまかしはさらに難しくなる。このような理由から、免疫シグナル伝達システムの構造においては、相互検証が重要になると思われる。

細胞タイプやシグナル、レセプターやモジュレーター、絶望的なまでに絡み合ったコミュニケーションと制御の経路など、免疫学の分野は、あらゆる生物科学の中で、おそらく最も学ぶのが難しい分野である。これは偶然ではない、と推測する人もいるかもしれない。おそらく、そうなるように進化してきたのだろう。何百万年という時間をかけて、何十億という宿主の中で一日に何度も繁殖する何兆というウイルス粒子に対する自然淘汰の作用によって、学生や研究者がすぐに学べることを、病原体も同じように学べるように進化してきたのである。

このセクションでは、脊椎動物の免疫系という特殊な生体システムが、急速に進化する病原体による欺瞞の脅威にもかかわらず、どのようにして必要な広範な情報収集とシグナル伝達を行っているかを考察した。他の免疫システムの構造からも、同様の教訓が得られる37。不正な部外者による欺瞞を防ぐには、意図的なシグナル伝達者を進化させたり、戦略的なインセンティブを課したりするだけでは不十分である。むしろ、システムを悪用する方法を見つけようとする追加的な個人が後を絶たない可能性があり、彼らも抑止されなければならない。しかし、免疫システムの構造と制御ロジックを調べてみると、冗長性、分散制御、コミットメント、相互検証など、いくつかの重要な設計原則が繰り返し使われていることがわかる。

社会には協調が必要であり、そのためには社会集団の参加者同士の誠実なコミュニケーションが必要である。したがって、あらゆる種類の社会構造と相互作用を促進するためには、欺瞞の脅威に対処する何らかの方法が必要である。自然淘汰は数十億年もの間、この問題に取り組んできた。生物学的競争の坩堝の中で、次から次へとアプローチを革新し、解決策を試してきた。おそらく、私たちが自らの社会、組織、コミュニケーション・システムにおいて欺瞞に対処する方法を模索するとき、自然淘汰が考案したものから学ぶことができるだろう。