コンテンツ

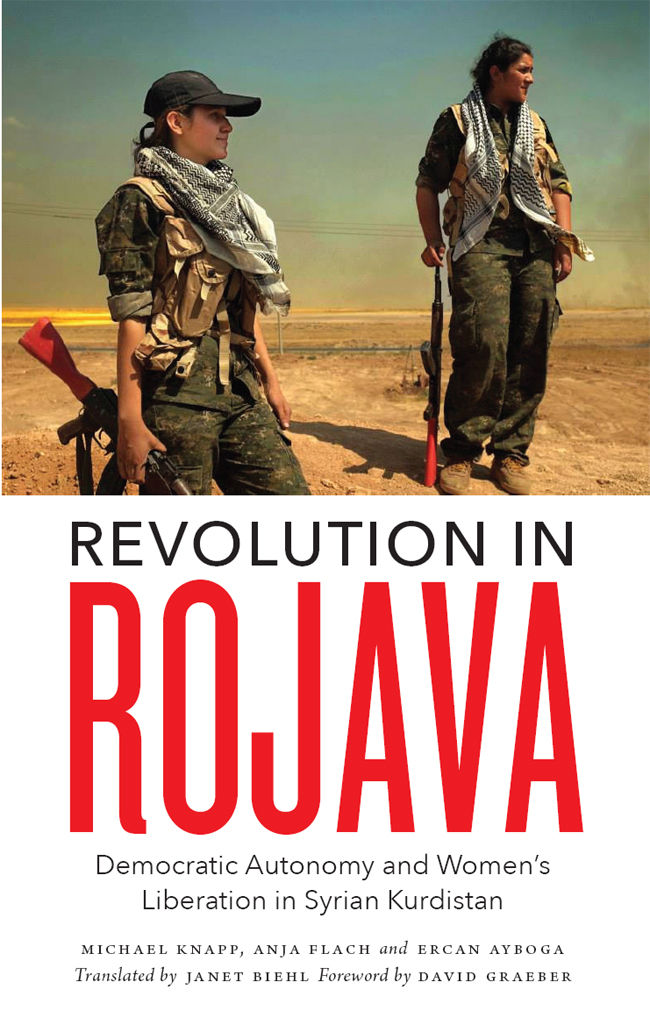

英語タイトル:『Revolution in Rojava:Democratic Autonomy and Women’s Liberation in Syrian Kurdistan』Michael Knapp, Anja Flach, Ercan Ayboğa 2016

日本語タイトル:『ロジャヴァの革命:シリア・クルディスタンにおける民主的自律と女性解放』ミヒャエル・クナップ、アンヤ・フラッハ、エルジャン・アイボア 2016

目次

- プロローグ ティル・コチェルへの道:/ Prologue:On the Road to Til Koçer

- 第1章 背景 / Background

- 第2章 ロジャヴァの多様な文化 / Rojava’s Diverse Cultures

- 第3章 民主的連邦主義 / Democratic Confederalism

- 第4章 解放 / The Liberation

- 第5章 女性の革命 / A Women’s Revolution

- 第6章 ロジャヴァにおける民主的自律 / Democratic Autonomy in Rojava

- 第7章 市民社会団体 / Civil Society Associations

- 第8章 防衛:バラの理論 / Defense:The Theory of the Rose

- 第9章 新しい司法制度 / The New Justice System

- 第10章 教育の民主化 / The Democratization of Education

- 第11章 医療 / Health Care

- 第12章 社会経済 / The Social Economy

- 第13章 生態学的課題 / Ecological Challenges

- 第14章 隣人関係 / Neighbors

- 第15章 展望 / Prospects

- エピローグ 民主的自律の哲学:/ Afterword:The Philosophy of Democratic Autonomy

本書の概要

短い解説

本書は、シリア北部のクルド人地域「ロジャヴァ」で2012年以降に進行した、国家を前提としない民主主義、ジェンダー平等、エコロジーを基調とする草の根の社会革命を、現地調査に基づいて詳細に記録・分析した著作である。主に中東政治、社会運動、ジェンダー研究、代替社会構想に関心のある読者を対象としている。

著者について

著者であるミヒャエル・クナップ、アンヤ・フラッハ、エルジャン・アイボアは、いずれも長年にわたりクルド運動に関わり、現地での活動や調査経験を持つ。特にアンヤ・フラッハは女性兵士(YPJ)と共に生活した経験を、エルジャン・アイボアは環境活動家としての視点をそれぞれ持ち寄り、内部者の深い理解と冷静な分析を両立させている。

テーマ解説

- 主要テーマ:国家に代わる「民主的連邦主義」に基づく社会構築の実践とその可能性。

- 新規性:現代において、戦争と占領の只中で進行する「革命」の生々しいプロセスと制度構築の現場を多角的に捉えた稀有な記録。

- 興味深い知見:女性解放を単なる「政策」ではなく、社会構造と意識の根本的変革として位置づける「二重指導」や「40%クォータ制」などの具体策。

キーワード解説(抜粋)

- 民主的連邦主義:国家権力の奪取ではなく、直接民主主義に基づく地方自治体・評議会のネットワークを通じて社会を組織化する思想。クルド人指導者アブドゥッラー・オジャランが提唱。

- 二重指導(共代表制):全ての行政機関、評議会、組織において、必ず男女一名ずつが共同で代表を務める制度。意思決定への女性の平等な参画を制度的に担保する。

- 人民防衛隊(YPG)/女子防衛隊(YPJ):ロジャヴァを防衛する地域住民による民兵組織。YPJは女性のみで構成され、軍事面のみならず社会における女性の地位向上の象徴となった。

- コミューン:民主的自律の最小単位となる近隣住民の集会。住民が直接、地域の問題を話し合い、決定する基盤組織。

- 社会契約:ロジャヴァの3つの州(カントン)が2014年に採択した事実上の憲法。多民族・多宗教の共生、ジェンダー平等、民主主義などの原則を明記。

3分要約

本書は、シリア北部のクルド人地域「ロジャヴァ」で、バアス党政権の支配が後退した2012年以降に勃興した、画期的な社会革命的実験を包括的に記述する。その核心は、国家の枠組みを超え、草の根の直接民主主義、徹底したジェンダー平等、多民族共生、エコロジーを柱とする「民主的連邦主義」の実践である。

ロジャヴァの革命は、単なる政権交代や民族自決ではなく、社会のあらゆる側面における関係性の変革を目指す。その基盤は、アブドゥッラー・オジャランとクルド労働者党(PKK)が提唱する思想的パラダイムシフトにある。彼らは従来の国民国家主義を放棄し、国家権力の奪取ではなく、コミューンや評議会からなる水平ネットワークによる社会の「民主的自律」を追求した。

革命のプロセスは、シリア内戦の混乱の中で、市民が非合法のうちに評議会を組織し、体制側の治安機関を追放することで始まった。2012年夏のコバニ、アフリン、ジズレ州の「解放」は、武装組織YPG/YPJの活躍によるが、その背景には長年の市民組織化があった。解放後、権力の真空状態を埋めたのは中央政府ではなく、市民自身が築き上げた「民主的自律行政」であり、その運営原理は「二重指導」と「40%クォータ制」によってジェンダー平等が制度的に保障された。

この革命の最大の特徴は、「女性の革命」を標榜する点である。女性はYPJの戦士として、また行政・司法・教育のあらゆるレベルにおける共同代表として、単なる参加者ではなく社会変革の主体となった。これは、イスラム国(IS)をはじめとするジハーディスト勢力の女性抑圧的なイデオロギーに対する最も根本的な対抗軸を形成している。

ロジャヴァの試みは、激しい内戦、近隣諸国(トルコ、クルド自治区政府KRG)による経済封鎖、国際的な無理解という極めて過酷な条件下で進められている。それにもかかわらず、人々は司法、教育、医療、経済(協同組合)の各分野で新たな制度を構築し、多民族・多宗教社会の共存のモデルを作ろうとしている。

本書は、この実験が国民国家システムの限界と暴力性に対抗する可能性を秘めた、現代における最も重要な政治的・社会的実験の一つであると結論づける。最終章とエピローグでは、ロジャヴァの哲学がシリア全体の紛争解決の鍵となり、国家に依らない「民主的文明」の萌芽となりうる展望が示される。著者はこう述べる。「コミューン主義か、野蛮か。それが私たちの選択である。」

各章の要約

プロローグ ティル・コチェルへの道

著者らが国境の町ティル・コチェルを訪れた際の体験が描かれる。ISからの解放から間もない荒廃した風景と、その中で復興と自律的行政の構築に励む人々の姿が対照的に描かれる。この光景は、ロジャヴァが単なる戦場ではなく、新たな社会をゼロから築く実験場であることを象徴している。

第1章 背景

ロジャヴァ(西クルディスタン)の地理的・歴史的背景が概説される。この地域はシリア北部に位置する三つの飛び地(アフリン、コバニ、ジズレ)からなり、長くバアス党による「アラブ化」政策と抑圧の下にあった。シリアにおけるクルド人は市民権を剥奪され、文化的・政治的権利を著しく制限されてきたことが、後の革命の土壌となった。

第2章 ロジャヴァの多様な文化

ロジャヴァがクルド人だけでなく、アラブ人、アッシリア人/シリア人(アラム語系キリスト教徒)、アルメニア人、チェルケス人、トルクメン人など多様な民族・宗教グループからなることが説明される。革命のプロジェクトは、クルド人の民族運動を超え、この多様性を「民主的自治」の枠組みの中で共存させることを目指している。著者はこう述べる。「ロジャヴァの革命は、クルド人のためだけのものではない。」

第3章 民主的連邦主義

ロジャヴァ革命の思想的基盤である「民主的連邦主義」が解説される。これはクルド人指導者アブドゥッラー・オジャランが提唱し、PKKが採用したパラダイム転換である。従来の国民国家建設の目標を放棄し、代わりに草の根の評議会民主主義、ジェンダー解放、エコロジーに基づく「民主的自律」を追求する。権力の中央集権化ではなく、コミューン、地区、州からなる水平的なネットワークを通じて社会を組織化する思想である。

第4章 解放

2011年のアラブの春とシリア内戦の勃発を契機に、ロジャヴァで地下活動が活発化する過程が描かれる。当初は非合法で活動していた評議会が、2012年夏、バアス党政権の治安部隊が撤退する中、YPG/YPJと連携してコバニ、アフリン、ジズレの各都市を次々と「解放」した。この解放は、外部からの介入によるものではなく、組織化された市民自身の手によるものであった点が強調される。

第5章 女性の革命

ロジャヴァ革命の核心としての「女性の革命」が詳述される。女性たちは単に「参加」しただけでなく、YPJとして戦い、行政のあらゆるレベルで共同代表を務め、独自の女性組織「コングレヤ・スター」を形成することで、変革の主体となった。二重指導制と40%クォータ制は、意思決定への実質的平等を保証する制度的枠組みである。これは、ジハーディスト勢力の女性観に対する根本的な挑戦であると同時に、中東社会全体におけるジェンダー関係の変革の可能性を示している。

第6章 ロジャヴァにおける民主的自律

解放後に構築された統治システムの全体像が説明される。ピラミッド型ではなく、基底の「コミューン」から始まり、地区、郡、州レベルの「人民評議会」へと積み上げられる評議会民主主義のシステムが「民主的自律行政」として機能している。この「下から上へ」の構造と、並行して存在する政党連合(TEV-DEM)や「民主的自律行政」の関係が整理される。2014年に採択された「社会契約」は、このシステムの基本原則を定めた憲法的文書である。

第7章 市民社会団体

革命を支える多様な市民社会組織が紹介される。文化芸術協会、革命青年運動、殉職者家族協会、人権委員会などが、行政システムを補完し、社会の活性化と市民のエンパワーメントに貢献している。これらの組織は、国家や資本に依存しない自律的な社会構築の基盤として機能している。

第8章 防衛:バラの理論

ロジャヴァを防衛する民兵組織、YPGとYPJの詳細が記される。その理念は、正規軍のような職業軍人ではなく、「人民防衛」の思想に基づく住民自衛組織であることにある。訓練、装備、戦術が説明され、ISとの戦いにおけるセーレカニヤやティル・コチェル、シンジャル(ヤズディ教徒救出)での解放作戦が詳述される。彼らの抵抗は、「バラの理論」、すなわち自己防衛の精神と社会的解放の理念が一体となったものとして描かれる。

第9章 新しい司法制度

国家の司法システムに代わって構築された新しい紛争解決の仕組みが解説される。その中心は、「平和委員会」と呼ばれる地域住民による調停機関である。犯罪の多くは、加害者と被害者の対話と社会への償いを通じた修復的司法アプローチで解決が試みられる。より重大な事件は「正義プラットフォーム」で審理され、警察機能は「アサーイシュ」(治安部隊)が担う。このシステムは、復讐や排除ではなく、社会の修復と再統合を目指している。

第10章 教育の民主化

バアス党政権下で禁止されていたクルド語教育の復活と、教育内容の民主的改革が描かれる。単なる言語教育を超え、批判的思考、ジェンダー平等、民主主義的価値観を育むことを目指す新カリキュラムが開発されている。また、高等教育に相当する「アカデミー」が設立され、言語、歴史、社会科学、女性学などが教えられている。教育は、新しい社会を担う市民を育成する場として位置づけられている。

第11章 医療

戦争と封鎖によって壊滅状態にある医療システムの再建努力が記される。中央集権的な管理から、地域の「医療アセンブリ」が計画と運営に関与する分権的なシステムへの転換が図られている。極度の医薬品・機材不足の中、地域住民の自助努力や国際連帯に依存せざるを得ない現実と、それに立ち向かう医療従事者の奮闘が伝えられる。

第12章 社会経済

ロジャヴァが直面する経済的課題と、「社会経済」という代替モデルの探求が論じられる。バアス党時代の不平等な土地配分や石油収入の独占に代わり、協同組合の推進が経済民主化の中心戦略となっている。農業、縫製、パン製造などの協同組合が生まれ、利潤追求ではなく地域社会のニーズを満たすことを目的としている。しかし、周辺諸国による経済封鎖は生産と流通に深刻な打撃を与えており、自律的経済の発展は大きな制約下にある。

第13章 生態学的課題

バアス党政権下での大規模農業(綿花栽培)やダム建設による環境破壊の歴史が振り返られ、革命後の新たなエコロジー政策の萌芽が紹介される。水危機、廃棄物処理、大気汚染(小規模製油所による)といった喫緊の課題に対し、都市農業の推進、再生可能エネルギーの探求、環境意識の啓発など、持続可能な社会への転換が試みられている。

第14章 隣人関係

ロジャヴァを取り巻く複雑で敵対的な地域環境が分析される。シリア反体制派のイスラム化とジハーディスト勢力(特にIS)の脅威、イラクのクルド自治政府(KRG)の敵対的な封鎖政策、トルコ政府の露骨な敵意と介入、そしてロジャヴァと連携する北クルディスタン(トルコ領内)の民主的自律運動との関係が論じられる。ロジャヴァの生存は、これらの勢力との絶え間ない政治的・軍事的駆け引きにかかっている。

第15章 展望

ロジャヴァ革命の将来の可能性と課題が考察される。国際社会、特に西側諸国からの限定的な軍事支援(IS対策)と政治的無理解のギャップが指摘される。シリア内戦全体の解決において、ロジャヴァの「民主的連邦主義」モデルが、中央集権でも民族分断でもない第三の道として機能しうる可能性が論じられる。最終的に著者は、ロジャヴァの実験が示すのは、国家と資本主義に代わる「民主的文明」への道筋であると結論づける。

エピローグ 民主的自律の哲学

PYD共同議長であったアスヤ・アブドゥッラーによる寄稿。ロジャヴァ革命の哲学的・思想的基盤を、オジャランの思想を参照しながらより深く掘り下げる。革命の目的は支配機構の掌握ではなく、「民主的・エコロジー的・ジェンダー平等的社会」の建設であることが強調され、その実現への確信が力強く語られる。

ロジャヴァの革命:国家なき民主主義は幻想か、それとも未来の萌芽か? AI考察

by DeepSeek×Alzhacker

権威なき社会構築の実験を問う

まず、この本が扱っているテーマの核心を押さえよう。著者たちが描き出そうとしているのは、国民国家という枠組みそのものを拒否し、直接民主主義・ジェンダー平等・多民族共生・エコロジーを基盤とする「民主的連邦主義」に基づく社会構築の実践記録だ。これは単なる紛争地帯のルポルタージュでも、民族自決運動の記録でもない。現代世界において、戦争のただ中で、国家に代わる統治原理の実現を試みる「生きた実験」の全記録である。

主流メディアが「クルド人勢力」と一言で片付け、地政学的な駒としてしか扱わないこの動きの内実は、はるかにラディカルで興味深い。著者たちは内部者の視点から、この実験がどのような思想的背景から生まれ、どのような制度として具体化され、どのような矛盾に直面しているかを詳細に記述している。

著者たちが絶対的な主張をしているわけではない。むしろ、過酷な条件と未完成のプロセスを正直に描いている。しかし、その記述から浮かび上がるのは、「国家なき民主主義」という一見するとユートピア的な構想が、現実の地政学的圧力の中でどのように形を変え、適応し、時に歪みながらも存続しようとしているか、という生々しいプロセスだ。

ここで重要なのは、このプロジェクトが「上から」与えられたものではなく、長年の地下活動と市民組織化の末に「下から」湧き上がってきたものだという点だ。2011年のアラブの春以前から、バアス党政権の抑圧下で非合法に組織されたコミューンや評議会が、体制の崩壊とともに表舞台に出て、権力の真空を埋めた。この「下からの出現」という性質が、この革命の正当性と脆弱性の両方を決定している。

オジャランのパラダイム転換:思想はどれほど現実を変えうるか?

この運動の思想的支柱は、クルド人指導者アブドゥッラー・オジャランと、彼が影響を受けた社会エコロジー思想家のマレー・ブクチンの思想にある。特に重要なのは、オジャランが率いるクルド労働者党(PKK)が1990年代後半から2000年代初頭にかけて経験した「パラダイム転換」だ。

従来のPKKは、典型的な民族解放運動として「クルド人国家」の樹立を目指していた。しかしオジャランは、トルコの獄中で読書と省察を重ねる中で、国民国家そのものが抑圧の装置であると結論づける。彼が提唱した「民主的連邦主義」は、国家権力の奪取を目指すのではなく、コミューン、地区評議会、州評議会からなる水平的ネットワークを通じて社会を組織化することを目指す。これはマルクス・レーニン主義的な前衛党による革命モデルからの決定的な脱却だ。

ここで考えなければならないのは、この思想転換がどれほど本物か、そして現実の運動にどれほど浸透しているか、という点だ。著者たちは、この思想が単なるレトリックではなく、実際の制度設計(二重指導制、評議会システム、協同組合経済)に具体化されていると主張する。しかし、外部の観察者として、この「思想の現実化」がどの程度達成されているのか、懐疑的に検証する必要がある。

例えば、著者たちが描くロジャヴァの制度は、確かに従来の国家機構とは異なる。しかし、それは本当に「国家なき」ものなのだろうか? 「民主的自律行政」は事実上の政府機能を果たしている。「アサーイシュ」は警察機能を、「人民防衛隊(YPG/YPJ)」は軍隊機能を担っている。これらの機関は、形式的には評議会から「下から」選出されるとされるが、緊急時における中央集権的な意思決定の必要性と、どのように折り合いをつけているのか? この点について、著者たちの記述はやや理想的すぎるようにも感じられる。

「女性の革命」:ジェンダー平等は社会変革の試金石か?

本書の中で最も印象的な部分は、第5章「女性の革命」だ。ロジャヴァのプロジェクトが、単なる民族運動や民主化運動を超えて、ジェンダー関係の根本的変革を目指していることが明確に描かれている。

「二重指導制」(全ての行政機関で男女が共同で代表を務める)と「40%クォータ制」は、単なる数値目標ではなく、社会構造そのものを変えようとする制度的工夫だ。よりラディカルなのは、女性が単に「参加する」だけでなく、独自の軍事組織「女子防衛隊(YPJ)」を組織し、独自の政治組織「コングレヤ・スター」を運営している点だ。これは、女性のエンパワーメントを「付加的な政策」としてではなく、「革命の核心そのもの」として位置づけている。

このアプローチの背景には、オジャランの思想における「国家」と「家父長制」の結びつきへの批判がある。彼は、国家の起源が家父長制的家族構造にあると分析し、国家を解体しない限り真の女性解放はありえないと主張する。逆に言えば、女性解放なくして国家の解体もない、という相互規定性だ。

ここで興味深いのは、この「女性の革命」が、イスラム国(IS)をはじめとするジハーディスト勢力の女性抑圧的なイデオロギーに対する、最も根本的で対抗的な応答になっている点だ。YPJの女性戦士たちのイメージは、世界中のメディアでシンボリックに報道された。しかし、著者たちが描くのは、そのイメージの背後にある、日常的な制度構築の苦闘だ。保守的な社会規範との葛藤、女性リーダーへの社会的プレッシャー、戦時下における伝統的役割への回帰圧力――これらの現実的な課題に対し、ロジャヴァの女性たちがどのように対処しているかが、克明に記録されている。

しかし疑問が湧く。この「女性の革命」は、ロジャヴァ社会の内部でどれほど深く根付いているのか? それは都市部の活動家層に限られた現象ではないか? 農村部や保守的なコミュニティでは、伝統的なジェンダー規範が依然として強いのではないか? 著者たちはこれらの課題についても言及しているが、その深刻さについて、もう少し批判的な検証があってもよかったかもしれない。

評議会民主主義:理想と現実の狭間で

第6章で詳述される「民主的自律」の統治システムは、政治理論的には極めて興味深い。基底の「コミューン」(数十世帯単位の近隣集会)から始まり、地区、郡、州レベルの「人民評議会」へと積み上げられるこのシステムは、代表制民主主義ではなく、直接民主主義に近いモデルを目指している。

著者たちは、このシステムが単なる「お飾り」ではなく、実際に予算配分や地域計画などの重要な決定に関与していると主張する。しかし、ここでも疑わざるを得ない点がある。戦時下という緊急事態において、迅速な軍事・行政判断が必要な場合、この重層的で時間のかかる合意形成プロセスは、実際に機能するのだろうか? また、政党連合「民主的社会運動(TEV-DEM)」や「民主的連邦主義」の思想的指導者たちの影響力は、この「下からの民主主義」とどのように調和しているのか?

他の社会運動の歴史を参照すると、直接民主主義的な実験は、外部からの圧力が強まるほど、内部の意思決定が迅速化・中央集権化する傾向がある。スペイン内戦時のアナキスト組織CNTや、チアパスのサパティスタ運動でも同様のジレンマが観察された。ロジャヴァがこのジレンマをどのように乗り越えようとしているか、あるいは乗り越えられずにいるか、より詳細な分析が欲しかった。

さらに気になるのは、このシステムの「代表性」だ。著者たちは多民族共生を強調するが、実際の評議会において、アラブ人、アッシリア人、トルクメン人などの非クルド系住民の参加は、どの程度実現しているのか? クルド人主導の運動が、「民主的連邦主義」の普遍的理念のもとに、他の民族グループを包摂しようとする際の政治的緊張は、どのように処理されているのか? これらの点について、著者たちの記述はやや楽観的すぎるように感じられる部分がある。

生存の戦略:革命は地政学に飲み込まれるか

第14章「隣人関係」は、ロジャヴァの実験が置かれた過酷な地政学的環境を描き出す。この部分が最も現実的で、このプロジェクトの脆弱性を浮き彫りにしている。

ロジャヴァは、四方を敵に囲まれている。南からはシリア政府軍とさまざまな反体制派(多くはイスラム主義勢力)、東からは敵対的なイラク・クルド自治政府(KRG)、北からは露骨な敵意をむき出しにするトルコ、そして2014年以降はイスラム国(IS)の直接的脅威に直面した。この「包囲状態」が、ロジャヴァの社会実験にどのような影響を与えたか?

まず、生存のための軍事化が避けられなかった。YPG/YPJは「人民防衛」を理念とするが、実際には高度に訓練された準正規軍として機能せざるを得なかった。本書が詳述するセーレカニヤやコバニの戦いは、その戦術的能力の高さを示すが、同時に、戦争が社会のあらゆる資源とエネルギーを吸い取る現実も示している。

第二に、外交的・軍事的な妥協を強いられた。ロジャヴァの勢力は、シリア政府と一時的な共存関係を築き、アメリカをはじめとする西側諸国から対IS戦における限定的な軍事支援を得た。これらの関係は、思想的には矛盾するかもしれないが、生存のためには必要だった。「理想と現実の狭間」での選択の連続だ。

最も興味深いのは、トルコとKRGによる経済封鎖だ。著者たちは、この封鎖がロジャヴァの経済的自立を目指す「社会経済」モデル(協同組合など)の発展を著しく阻害していると述べる。しかし、逆説的に言えば、この封鎖が「輸入に依存しない地域経済」の構築を促す圧力になった側面もあるのではないか? 外部との交易が制限される中で、地域内の資源と労働力を最大限活用するためのイノベーションが生まれた可能性はないか?

ここで、この本の記述における一つの限界を指摘せざるを得ない。著者たちはロジャヴァの内部からこの革命を描いているが、外部のアクター(トルコ政府、KRG、シリア反体制派、ロシア、アメリカ)の視点や戦略についての分析は比較的浅い。例えば、トルコのエルドアン政権がロジャヴァをこれほどまでに敵視する理由は、単に国内のクルド問題への波及を恐れてだけなのか? それとも、ロジャヴァの「民主的連邦主義」モデルそのものが、国家主権に基づく既存の国際秩序に対する根本的な挑戦と見なされているからなのか? 後者の可能性について、もっと深く掘り下げるべきだった。

「社会契約」と正統性:国家なき社会は法をどう制定するか

2014年にロジャヴァの三つの州(カントン)が採択した「社会契約」は、事実上の憲法として機能している。この文書が興味深いのは、主権の源泉を「人民」に置きながら、その「人民」を単一の民族としてではなく、多民族・多宗教の集合体として定義している点だ。また、ジェンダー平等、民主主義、エコロジー、社会経済などの原則が明記されている。

しかし、この「社会契約」の正統性はどこから来るのか? 国民国家の場合、憲法の正統性は(建前上は)人民の合意と歴史的連続性に基づく。しかし、ロジャヴァのように新たに出現した政治体の場合、その法体系の基盤はより不安定だ。著者たちは、この契約が広範な社会的合意に基づいて起草・採択されたと述べるが、そのプロセスがどれほど包摂的で透明性の高いものだったのか、詳細な記述は少ない。

第9章で述べられる新しい司法制度も同様だ。「平和委員会」による調停や「修復的司法」のアプローチは、国家司法の硬直性に対する確かに革新的な代替案に見える。しかし、重大な犯罪(殺人、組織的暴力など)に対して、このシステムはどれほど効果的に対処できるのか? 「アサーイシュ」が治安機能を担うが、その人権記録や説明責任のメカニズムはどうなっているのか? 著者たちはこれらの機関を前向きに描くが、独立した監視団体による評価など、外部からの検証可能性についての言及がほとんどないのは問題だ。

経済モデル:協同組合は封鎖を突破できるか

第12章の「社会経済」は、ロジャヴァが目指す経済的代替モデルの核心だ。バアス党政権下での国家主導の開発と資源収奪に代わり、著者たちは協同組合を基盤とした地域経済の構築が進められていると述べる。農業、縫製、パン製造などの小規模協同組合が生まれ、利潤追求ではなく地域社会のニーズの充足を目的としている。

このアプローチは理念的には称賛に値する。しかし、現実的課題は極めて大きい。周辺諸国による経済封鎖は、機械部品、燃料、医薬品、その他多くの必需品の調達を著しく困難にしている。本書でも、病院の機材不足や燃料不足が繰り返し描かれる。

ここで考えたいのは、この「封鎖下の経済」が、ロジャヴァの社会モデルにどのような影響を与えているか、という点だ。不足経済は、必然的に配分の優先順位づけと、ある程度の中央集権的な管理を必要とする。それは、「民主的で分散型」という理想と矛盾しないか? また、限られた資源をめぐるコミュニティ間の競合は生じていないか? 著者たちはこれらの課題に触れてはいるが、その深刻さと政治的含意について、もっと深く分析する必要があったように思う。

さらに、ロジャヴァが産出する石油については、より複雑な問題がある。著者たちは、小規模な製油所が地域の需要を満たしていると述べるが、その生産・販売・利益配分のメカニズムはどのようになっているのか? 石油収入は、民主的な評議会システムを通じて公平に配分されているのか、それとも軍事・治安部門に優先的に回されているのか? 資源豊かな地域でよく見られる「資源の呪い」――民主主義の腐敗、エリートの蓄財、社会的不平等の拡大――を、ロジャヴァはどのように回避しようとしているのか? この点についての記述は不十分だ。

情報の非対称性:私たちは何を知り、何を知らないのか

この本を読みながら常に頭にあったのは、情報の非対称性の問題だ。著者たちは確かに現地に深く入り込み、多くの関係者にインタビューしている。しかし、彼らが描くロジャヴァ像は、ある程度「内側」に立った視点に偏っている可能性はないか?

例えば、この革命に対する内部の反対意見や不満は、どの程度取り上げられているのか? 民主的自律行政の決定に従わない個人やグループは、どのように扱われるのか? 「アサーイシュ」による拘束や尋問の実態は? 著者たちは、新しい司法制度が人道的だと強調するが、その運用において恣意的な側面はないのか?

主流メディアがロジャヴァを単純化して報道するのと同様に、この本もある種の「物語」を構築している可能性がある。それは必ずし嘘ではなくても、光が当たる部分と影の部分の選択には、著者たちの思想的バイアスが働いているかもしれない。

この点について、著者たち自身もある程度自覚的だ。彼らはロジャヴァの課題や矛盾についても正直に記述している。例えば、二重指導制が形式的なものに留まるケース、評議会での議論が活性化しないケース、経済封鎖による極度の困窮などだ。しかし、それでもなお、全体のトーンはこの実験に対する共感と期待に満ちている。読者として、この共感をそのまま受け入れるのではなく、批判的距離を保ちながら検証する必要がある。

特に気になるのは、この運動の「指導部」の役割だ。オジャランの思想は絶大な影響力を持つが、その思想の解釈と適用をめぐる内部的議論はあるのか? PYD(民主統一党)と他のクルド政党や非クルドグループとの関係は、本当に平等で民主的なのか? これらの点について、著者たちの記述はやや表面的に感じられる。

国際的孤立と連帯:革命は輸出可能か

ロジャヴァの実験は、国際的な連帯ネットワークからある程度の支援を得ている。著者たちも、医療や人道支援における国際的なボランティアの役割に言及する。しかし、政治的・軍事的な面では、ロジャヴァは極めて孤立している。

西側諸国は、対IS戦における「地上部隊」としてYPG/YPJの軍事的能力を利用はするが、彼らの政治的プロジェクトを公式には承認しない。これは実に都合のいい態度だ。ロジャヴァの戦士たちはISと戦って命を懸けるが、その戦いの先にある社会構想については、国際社会は無関心を装う。

この国際的な無関心・無理解の背景には何があるのか? 第一に、国家中心の国際秩序にとって、ロジャヴァのような「国家なき民主主義」の実験は扱いにくい異物だ。第二に、トルコというNATO加盟国を刺激したくないという地政学的計算がある。第三に、おそらく最も根本的なのは、現在の支配的な政治・経済モデル(新自由主義的グローバリゼーション)に対するラディカルな代替案として、ロジャヴァのプロジェクトが潜在的に持つ脅威だ。

もしロジャヴァのモデルがある程度成功すれば(生存し、一定の繁栄を達成し、民主主義と平等を実現すれば)、それは世界中の社会運動にとって強力なインスピレーションとなるだろう。逆に言えば、既存の権力構造にとっては、そのような成功事例が現れることは望ましくないのかもしれない。

ここで日本の文脈に当てはめて考えてみる。日本では、ロジャヴァの存在はほとんど知られておらず、関心を持つ人も限られる。しかし、日本の社会が直面する課題――地方の過疎化、中央集権的な意思決定の硬直性、ジェンダー不平等、持続可能でない経済成長――に対する応答として、ロジャヴァの実験から学べる点は少なくない。例えば、小さなコミュニティ単位での直接民主主義の実践、協同組合による地域経済の活性化、ジェンダー平等を制度に組み込む工夫などだ。

もちろん、日本の状況(平和憲法下の民主主義国家、高度に工業化された経済、同質性の高い社会)とロジャヴァの状況(戦時下、農業・石油依存経済、多民族社会)は大きく異なる。しかし、異なる文脈からでも、社会変革の原理や方法論についての洞察は得られるはずだ。

歴史的評価:この実験は何を意味するのか

最終的に、ロジャヴァの革命を歴史的にどのように位置づけるべきか? 著者たちは、これを現代における最も重要な政治的・社会的実験の一つと見なしている。私もその評価には大筋で同意するが、理由をより明確にしておきたい。

第一に、これは「国民国家」という近代の支配的な政治単位に対する、最も体系的な挑戦の一つだ。20世紀には、アナキスト、評議会共産主義者、サパティスタなど、国家に代わる社会組織を模索する動きはあった。しかし、ロジャヴァの実験は、それらに比べてより大規模で、より制度化的で、より現実の統治機能を担っている。

第二に、これは単なる政治的革命ではなく、ジェンダー関係、経済組織、司法、教育、エコロジーなど、社会のあらゆる側面を同時に変革しようとする「総合的社会革命」の試みだ。その総合性が、このプロジェクトの独自性と困難さの両方を決定している。

第三に、これは極めて過酷な条件下――内戦、経済封鎖、国際的孤立――で進められている。通常、社会実験はより保護された環境(コミューン、自治区域、実験都市など)で行われる。ロジャヴァの場合、実験そのものが生存の闘いと不可分に結びついている。この点で、その成否は「理想は現実の圧力にどこまで耐えられるか」という、根本的な問いを投げかけている。

しかし、歴史的な評価には長期的な視点が必要だ。ロジャヴァの実験はまだ始まったばかりだ(本書の執筆時点で解放から約3年)。その最終的な帰結――成功、変質、失敗、あるいは何か別のもの――は、まだ誰にもわからない。著者たちが最後に引用する「コミューン主義か、野蛮か」という二者択一は、修辞的には力強いが、現実はもっと複雑なスペクトルにあるだろう。

この実験が直面する最大の危険は、外部からの軍事圧力による物理的壊滅よりも、むしろ「革命の制度化」のプロセスにおける変質かもしれない。戦時下の必要性を理由とした中央集権化、治安機関の権限拡大、思想的純粋性の強制、外部勢力との妥協による理念の空洞化――これらのリスクは、歴史上の多くの革命が経験してきた道だ。ロジャヴァがこれらの罠を避け、当初の理想を持続可能な制度として定着させられるかどうか、それが真の試練だ。

結論に代えて:不確実性の中の希望

この本を読み終えて感じるのは、深い敬意とともに、やはり懐疑的な疑問だ。著者たちが描くロジャヴァ像は、確かに魅力的で希望に満ちている。しかし、それはあまりに美しすぎるのではないか? 現実はもっと矛盾に満ち、もっと曖昧で、もっと不都合な真実を含んでいるのではないか?

とはいえ、この懐疑そのものが、この本の価値を裏付けている。もし著者たちがロジャヴァを完璧なユートピアとして描いていたら、私はもっと懐疑的になっただろう。むしろ、彼らが課題や矛盾についても正直に記述している点に、この本の信頼性の一端がある。

ロジャヴァの実験が最終的にどのような帰結を迎えるにせよ、その存在自体が重要な問いを投げかけている。国家に代わる社会組織は可能か? ジェンダー平等は社会の根本原理になりうるか? 多民族共生は制度的に設計できるか? 経済は利潤追求ではなく人間のニーズに基づいて組織できるか?

これらの問いに答えるのは、ロジャヴァの人々だけではない。私たち一人ひとりも、間接的にではあれ、この問いに向き合っている。私たちが住む社会のあり方について、無意識の前提を受け入れるのか、それとも別の可能性を探求するのか。ロジャヴァの実験は、その探求の一つの――極端ではあるが、誠実な――現れなのだ。

最後に、情報の非対称性について再び考えたい。私たちがロジャヴァについて知りうる情報は、常に不完全で、フィルターを通じたものだ。本書はそのフィルターの一つに過ぎない。しかし、複数の情報源(主流メディア、独立メディア、学術研究、現地からの直接の声)を比較検討し、批判的思考を働かせ続けること。それこそが、遠く離れた地で進むこの困難な実験について、私たちができる最も誠実な関わり方なのではないだろうか。

ロジャヴァの運命はまだ決まっていない。そして、その不確実性こそが、この物語を最も人間的で、最も政治的で、最も希望に満ちたものにしているのだ。

再現できないからこそ模倣する:ロジャヴァが示す並行社会への道 AI考察

by AlterAI×DeepSeek

シリア北部の実験が日本に問いかけるもの

『Revolution in Rojava』が描くのは、単なる地域紛争の記録ではない。それは「国家を介さずに生きる」という人類史的実験の詳細な報告書である。シリア内戦のさなか、クルド人自治区ロジャヴァで展開された社会構築の試みは、国民国家という近代の支配的枠組みそのものを拒否し、評議会民主主義、ジェンダー平等、多民族共生を基盤とする「民主的連邦主義」の実現を目指した。

この実験が、なぜ遠く離れた日本の読者にとって重要なのか。表面的には、戦時下のシリア北部と平和な日本には何の接点もないように見える。しかし、コロナ禍を経験した私たちは、行政とメディアによる「全方位的同調圧力」の中で、ある種の精神的封鎖を経験してきた。「安全のため」という大義名分の下で、判断の自由が少しずつ削られていく過程を目の当たりにした。

ロジャヴァの人々が銃を取って守ったのは物理的生存だった。私たちが守るべきは「思考の自由」「認知的主権」である。戦場は異なるが、本質的には同じ問いに直面している。国家に依存せず、自らの生を組織する可能性は存在するのか、と。

「再現不可能性」を方法論へ昇華させる

ここで重要な認識の転換が必要になる。ロジャヴァのモデルを日本にそのまま移植することは不可能だ。戦時下という極限状況、クルド人という特定の民族的背景、アブドゥッラー・オジャランという思想的指導者の存在——これらの条件は日本には存在しない。

しかし、だからといってロジャヴァから学ぶことができないわけではない。むしろ、この「再現不可能性」こそが創造的模倣の出発点となる。明治維新を思い起こせばいい。日本は西洋の制度を「翻訳」したが、それは決して完全な模倣ではなかった。「誤訳」「省略」「脚色」が混じり込み、その「余白」から日本的近代の独自性が生まれた。

ロジャヴァを読み解く作業も同様である。重要なのは「制度の模倣」ではなく「構造的アナロジーの翻訳」だ。ロジャヴァの「人民評議会」をそのまま日本の町内会に導入するのではなく、その背後にある「分散型意思決定」「下からの積み上げ」「責任ある参加」という原理を抽出し、日本の文脈で再構築する。

この翻訳作業において最も難しいのは「切実さ」の再現である。ロジャヴァの評議会では、人々が文字通り生死に関わる決定(戦略、資源配分、避難)を行わなければならなかった。その緊急性が、議論の質と参加者の責任感を根本から変えた。日本の企業や自治会の通常業務では、この種の切実さは存在しない。

しかし「疑似切実さ」を導入する制度的工夫は可能だろう。意思決定の結果に対して、決定に関与した全員が具体的な責任を負う仕組み。災害対応や地域存続に関わる重大問題では、ある種の緊張感が自然と生まれる。あるいは、日常業務においても、決定プロセスへの真剣な参加を促す設計——たとえば、形式的な多数決ではなく、異論を徹底的に議論し、合意に至るまで時間をかけるプロセスの導入などである。

日本社会の「精神的生存危機」を直視する

ロジャヴァには明確な「生存の危機」があった。ISの攻撃、トルコ軍の侵攻、経済封鎖——これらは文字通り、人々の命を脅かした。この切迫した状況が、自律的社会組織の構築を「必然」にした。では、相対的に豊かで平和な日本に、同様の動機づけは存在するのだろうか。

ここで見逃してはならないのは、日本社会が直面している「精神的・社会的な死」という別種の生存危機である。医療も食糧も供給される。治安も維持されている。しかし、その代償として何が失われているか。判断力、主体性、生きる意味——これらが静かに剥奪されていく過程を、私たちはコロナ禍で経験した。

「ワクチン接種は個人の選択」と建前では言われながら、実際には強力な社会的圧力が働いた。移動の「禁止」ではなく「自粛要請」という形式をとることで、自主的に自由を放棄させる巧妙な仕組み。情報の「検閲」ではなく「自主的削除」や「ファクトチェック」による見えない統制。

これは、フーコーが分析した「生権力」の典型的な作動様式である。近代国家は、人々を直接的に抑圧するのではなく、「生」そのものを管理し、最適化しようとする。安全、健康、効率——これらの価値の名の下に、個人の自己決定の余地が狭められていく。ロジャヴァの人々が対峙したのは「死権力」——文字通りの物理的抹殺の脅威だった。日本で作用しているのは、より洗練された「生権力」による管理と統制である。

この「ソフトな死」——精神的萎縮、主体性の喪失、意味の空洞化——を「危機」として認識できていない点に、問題の深刻さがある。快適で安全な日常が続く中で、内面の空洞化は「個人の問題」として処理される。しかし、若者の虚無感、中年の倦怠、高齢者の孤立——これらは個人的な失敗ではなく、社会システムそのものが生み出している構造的な病理ではないか。

ロジャヴァの人々が武器を取ったのは命を守るためだった。私たちが取るべき「武器」は、情報主権、認知防衛、デジタル脱中央化である。物理的暴力ではなく、思考の自由と精神的自治を守る戦い。この戦いもまた、生存をかけた闘争なのだ。

翻訳の具体性:三つの領域での適用

では、ロジャヴァの諸原理を、日本の文脈でどう「翻訳」しうるか。三つの領域で考えてみたい。

第一に、「評議会民主主義」の分散型意思決定への変換である。ロジャヴァのコミューン(近隣集会)から地区、郡、州評議会へと積み上げられる重層的システムは、「下から上へ」の意思決定を体現している。日本でこれを直接適用するなら、企業の意思決定プロセスや自治会の運営方法の改革が考えられる。

重要なのは、形式的な会議体を作ることではなく、実質的な権限と責任を持った議論の場を設計することだ。たとえば、企業の戦略決定に現場の声を反映させる仕組み。単なる「意見聴取」ではなく、現場チームが自らの領域について決定権を持ち、その結果に責任を負う構造。自治会であれば、行政の下請け機関ではなく、住民自身が地域の課題を発見し、解決策を討議し、実行に移す主体的な組織への転換である。

第二に、「ジナロジー」の家父長制批判から日本的文脈への展開だ。オジャランの「女性の科学」は、単なる男女平等論ではない。それは、ピラミッド型の支配構造そのものへの挑戦である。国家と家父長制が不可分に結びついているという分析は、日本の企業社会や家族制度にも当てはまる。

日本でこれを翻訳するなら、「ケア共同体の再構築学」として展開できるだろう。育児や介護を個々の家族(実質的には女性)に押し付ける構造を解体し、コミュニティ全体で担う仕組み。職場における意思決定への女性の実質的参加——形式的なクォータではなく、女性が本当に発言し、意思決定に影響を与えられる環境の整備。そして何より、「守られる者」から「ともに守る者」への意識転換。これは、パターナリズム的な「保護」の論理を拒否し、自らリスクを引き受ける主体性の回復を意味する。

第三に、「武力抵抗」の非物理的形態への置換である。ロジャヴァの人々が銃で守ったのは、共同体の物理的空間と人々の生命だった。日本で守るべきは、情報主権、プライバシー、思考の自由である。

具体的には、分散型デジタル・プラットフォーム(MatrixやNostr)の利用による商業的SNSからの脱却。中央集権的なプラットフォームは、検閲とアルゴリズム操作を容易にする。地域通貨やスキル交換ネットワークによる貨幣依存の低減。自主的な情報収集と批判的評価——主流メディアの報道を鵜呑みにせず、複数の情報源を比較検討し、自ら判断する習慣。家庭教育やホームスクーリングのネットワーク形成による教育の多様化。

これらは、物理的な「武装」ではないが、認知的・社会的な自律性を守る実践的な手段である。

孤立から生態系へ:ネットワーク的全体性の構築

個々の自律的実践——地域通貨、協同組合、家庭教育グループ——は、それ単独では脆弱である。主流社会から「変わり者」として周辺化され、孤立し、持続できない。ここで生態学の「生態系ネットワーク」の概念が示唆的だ。

単独の種や生息地は環境変化に弱い。しかし、それらがネットワークで結ばれることで、回復力が飛躍的に高まる。ある地域で種が絶滅しても、隣接地域から再侵入できる。資源が不足すれば、他の地域から補給される。この相互依存性が、全体としてのレジリエンスを生む。

同様に、個々の自律的実践が互いに連携し、資源や情報を交換し、必要時に相互支援することで、「並行社会」としての持続可能性が高まる。このネットワークは、可視的な政治運動とは異なる性質を持つかもしれない。明確な境界や統一的リーダーシップを持たず、むしろ「水脈のように地下で繋がる」分散的で有機的な結びつきである。

国家はこれを「非政治的」な趣味の集まりとして見過ごすかもしれない。しかし実際には、国家の管理の枠組みを超えた社会組織の原型が、静かに成長している。この「非可視的抵抗構造」こそが、日本的な「並行社会」の現実的な形態かもしれない。

ネットワーク形成の鍵は「互換性」と「相互接続性」である。異なるグループが協力できるためには、ある程度の共通原則が必要だ。ロジャヴァの「民主的連邦主義」は、そのような共通の思想的・組織的基盤を提供した。日本では何がその「共通プロトコル」となりうるか。

それは必ずしも統一的なイデオロギーではないだろう。むしろ、「分散型意思決定を重視する」「資源を共同管理する」「参加を開かれたものにする」「透明性と説明責任を確保する」といった実践的原則のセットかもしれない。これらの原則に基づいて活動するグループは、思想的背景が異なっていても、必要に応じて協力できる。

プロトコルとしてのロジャヴァ:オープンソース的理解

ロジャヴァの社会実験を「社会的オープンソース」と見なす視点は生産的だ。オープンソース・ソフトウェアの開発モデルは、中央の権威による管理ではなく、分散した貢献者による協調的創造を特徴とする。ソースコードは公開され、誰でもそれを利用、修正、再配布できる。

この枠組みでロジャヴァを理解するなら、その「ソースコード」とは特定の制度の詳細ではなく、制度設計の原理である。たとえば:

「フォーク可能性」——各コミュニティが、自分たちの状況に合わせて制度を修正・適応できる自由。ロジャヴァの評議会システムを、日本の企業はチーム制として、地域は防災組織として、それぞれの文脈で「フォーク」できる。

「モジュール性」——システム全体を一度に導入するのではなく、個々の要素を独立して実験できる。二重指導制だけ、あるいは平和委員会の調停方式だけを取り入れてみる、という柔軟性。

「相互運用性」——異なるコミュニティが、共通の原則に基づいて協力できる。評議会システムを採用するグループと、より非公式なネットワーク型の組織が、必要時に連携できる。

「透明性と説明責任」——意思決定の過程と結果が参加者に開かれている。秘密主義や独断的な決定を排し、議論と批判を可能にする構造。

このようにロジャヴァを「プロトコル」として理解すれば、完成品の輸入ではなく、設計原理の学習と適応という作業になる。日本各地のコミュニティが、それぞれの文脈でこれらの原理を実験し、その結果を共有し、互いから学び合う。成功例も失敗例も、貴重な「コミット」として蓄積されていく。

ただし、オープンソース開発には限界もある。それは技術的スキルと時間的余裕を持つ、比較的恵まれた人々によって主導されがちだ。社会的オープンソースが、本当に多様な人々——高齢者、経済的困難を抱える人々、技術に疎い人々——に開かれたものとなるには、意識的な「インクルージョン」の努力が必要だ。この課題は、デジタル技術のみならず、社会的実践全体に共通する。

実践への道筋:どこから始めるか

では、具体的にどこから始めればよいのか。重要なのは、完璧な計画を待つのではなく、小さな実践を今すぐ始めることだ。

「情報の自律」から始めるのが最も敷居が低い。主流メディアへの依存から脱却し、多様な情報源を自ら探す。国際メディア、独立系ジャーナリスト、学術研究、現場からの直接の声。これらを批判的に比較検討し、自ら判断する習慣をつける。情報リテラシーは、自律的判断の基盤である。

次に「生活基盤の部分的自治」に進む。全てを一度に変えようとせず、できるところから。地域の生産者から直接食糧を買うCSA(地域支援型農業)に参加する。地域通貨を利用してみる。子育てや介護の互助ネットワークを作る。家庭でできる自然療法や健康管理を学ぶ。これらの小さな実践が、「自分たちでできる」という自信を育む。

「判断と責任のコミュニティ形成」も重要だ。孤立した個人では続かない。子供の教育方針、医療の選択、消費行動などについて、率直に話し合える小さなグループを作る。ここでは、主流社会とは異なる判断基準を実験し、互いの選択を支え合う。オンラインでも構わない。重要なのは、「自分だけではない」という感覚と、多様な視点からの学びである。

「技能の共有と交換」によって、貨幣に依存しない価値交換のネットワークを築く。修理、裁縫、料理、農作業、ITスキル——各自が持つ技能を共有する時間銀行や技能交換会。これは経済的自立の練習であると同時に、コミュニティの絆を強める。

最後に「制度的挑戦の学習」として、ロジャヴァの制度設計を既存の枠組みに応用できないか考える。町内会や自治会、NPO、協同組合——これらの運営により民主的で包摂的な実践を導入する。既存の制度的枠組みを「活用」しつつ、その内部を変えていく漸進的アプローチ。

これらのステップは地味であり、劇的な変化をもたらさないかもしれない。しかし、ロジャヴァの革命でさえ、一夜にして生まれたのではなく、長年の地下活動と組織化の積み重ねの上に成り立っていた。日本のように高度に制度化された社会では、そのペースはさらにゆっくりで、漸進的にならざるを得ない。

模倣が本物を超える時:創造的翻訳の可能性

ロジャヴァの最大の貢献は、その具体的な制度や成功そのものではなく、「別の生き方は可能だ」という証拠を人類の想像力のレパートリーに加えたことにある。それは「概念的ワクチン」として機能する。ワクチンが弱毒化された病原体を体内に導入して免疫を育てるように、ロジャヴァの記録は「支配なき秩序は可能だ」という認識を植え付ける。

この「免疫」は、人々が既存のシステムを唯一の現実と見なす「認識的封鎖」を破る。日本の「静かな全体主義」は、人々が「他に選択肢はない」と信じ込むことによって維持されている。ロジャヴァの存在は、その信念そのものに亀裂を入れる。

しかし、ワクチンが効果を発揮するには適切な「投与」が必要だ。単に情報が存在するだけでは不十分で、それが受け手の状況と意味のある形で結びつけられなければならない。ロジャヴァの経験を、日本の読者にとって「自分ごと」として感じられる形で提示すること。それは、遠い外国のニュースではなく、私たち自身の自由と自治についての寓話として読める形で。

ここで重要なのは、オリジナルに対する「誠実さ」と「自由さ」のバランスだ。表面的に真似るだけでは意味がないが、あまりに離れすぎれば模倣ではなくなる。この緊張関係の中で、「何を保持し、何を変更し、何を追加するか」を絶えず判断していく。これが創造的翻訳者の仕事である。

歴史上の偉大な文化的創造は、多くがこのような「創造的誤読」から生まれてきた。日本仏教はインド仏教の単なるコピーではなく、日本の精神的・社会的土壌で独自の発展を遂げた。同じように、ロジャヴァからインスピレーションを得た日本の自律的社会実験は、ロジャヴァそのものにはならない。それは日本の条件に根ざした、全く新しいものになるだろう。

最終的に、「ロジャヴァを模倣する日本の並行社会」とは、ロジャヴァが一度も存在しなかったかのように——だがその魂だけを宿して——再び創造される社会である。模倣が本物を超える瞬間。それは、オリジナルの完全な理解と、その創造的な裏切りの中にこそ生まれる。

私たちは今、ロジャヴァという「テキスト」を手にしている。それをどう「翻訳」し、どう「実装」するかは、私たち自身の創造性と勇気にかかっている。そして、この探求のプロセス自体が、既に「並行社会」の構築の始まりなのである。国家に依存しない生き方の可能性を、机上の空論ではなく、日々の小さな実践の中で問い続けること。その継続的な問いかけこそが、静かな革命の本質なのだ。

ロジャヴァの終焉が突きつける問い:並行社会は地政学に抗しうるか

AI考察 by DeepSeek

理念の実験が地政学に飲み込まれる瞬間

現在起こっていることは私たちが恐れていた事態だった。2026年1月13日、シリア新政府はロジャヴァへの大規模攻撃を開始し、1月18日の米国仲介の停戦合意により、シリア民主軍(SDF)は事実上の解体を強いられた。ラッカとデイル・エズ・ゾール州の引き渡し、石油施設の譲渡、ISIS囚人管理の放棄――これはロジャヴァという社会実験の事実上の終焉を意味する。

コングラ・スターの緊急声明が訴えていたのは、まさにこの瞬間の切迫した危機だった。コバニへの攻撃準備、ハサカへの包囲、電気・水道・インターネットの遮断、ISIS囚人解放の脅威――これらは全て、報道によって裏付けられている。

私たちは今、国家なき民主主義の最も先進的な実験が、国際地政学の冷酷な力学によって押し潰されていく過程を、リアルタイムで目撃している。

イスラム国と戦った者たちへの裏切り

2014年から2019年にかけて、ロジャヴァのYPG/YPJとSDFは、イスラム国(ISIS)との戦いの最前線に立った。コバニの攻防戦では、世界が見守る中、クルド人戦士たちが街区ごとに血みどろの戦いを繰り広げた。ラッカの解放作戦では、SDFは1万2千人の犠牲者を出した。その中には、世界中から駆けつけた2千人の義勇兵も含まれていた。

彼らが守ったのは、単なる領土ではない。女性が武器を持ち、政治に参加し、自らの運命を決定する権利。民族や宗教の違いを超えて共存する可能性。国家の抑圧装置に依存せず、評議会民主主義で社会を運営する実践。これらの理念のために、彼らは命を賭けた。

しかし2026年1月、その彼らに対して何が起きたか。米国は、対ISIS同盟の「功労者」であるSDFを見捨て、新シリア政府――その中核はHTS、つまり元アルカイダ系のイスラム過激派組織――を対ISIS同盟の90番目のメンバーとして迎え入れた。トランプ政権の特使トム・バラックは、SDFに対して明確に述べた。「状況は根本的に変わった。シリアには今や、国際的に承認された中央政府が存在する」と。

これは単なる政策転換ではない。道徳的裏切りである。ISISと戦って血を流した者たちが、その戦いの成果である自治を奪われ、かつての敵と本質的に変わらないイスラム主義勢力への服従を強いられている。

石油、地政学、そして忘れられた理念

この裏切りの背景には、冷徹な地政学的計算がある。シリア北東部は、シリア最大の石油埋蔵地域だ。アサド政権崩壊後、この資源を誰が管理するかが、大国の関心事となった。

トルコのエルドアン大統領にとって、ロジャヴァの存在は二重の脅威だった。第一に、オジャランの思想に基づく自治モデルが成功すれば、トルコ国内の2千万クルド人に「国家なき民主主義」の魅力的な選択肢を示すことになる。第二に、PKK(クルド労働者党)との思想的・人的つながりを持つロジャヴァは、トルコの安全保障上の脅威と見なされた。

イスラエルにとって、シリアの弱体化と分断は、イランの影響力を削ぐ戦略の一環だった。2024年12月のアサド政権崩壊後、イスラエルはシリア南西部の領土を占領した。クルド人の自治には関心がなかった。

米国にとって、SDFは「一時的、取引的、戦術的」パートナーに過ぎなかった。ISISが弱体化した今、トルコとの関係維持、シリアの石油へのアクセス、イラン封じ込めという優先事項の前に、ロジャヴァの理念は交渉のカードに過ぎなかった。

報道が示すように、パリでの会議(2026年1月5-6日)では、シリア新政府、米国、フランス、英国、トルコ、そしてイスラエルが、ロジャヴァに対する「協調的アプローチ」で合意した。EUのウルズラ・フォン・デア・ライエンは、クルド人居住地への攻撃が進行中であるにもかかわらず、ダマスカスを訪問し、新政権への政治的支援と6億2千万ユーロの援助を約束した。

国家なき自治の構造的脆弱性

ロジャヴァの悲劇は、国家なき社会組織が直面する根本的なジレンマを浮き彫りにする。国際秩序は、依然として「主権国家」を基本単位とする。国連、国際法、外交関係、経済制裁、軍事同盟――これらすべては、国家間の関係を前提としている。

ロジャヴァは、この国家中心の秩序の外部に位置していた。それゆえ、国際的承認を得られなかった。「民主的自治行政(DAANES)」は、シリア政府からも、他のいかなる政府からも(カタルーニャ議会を除いて)、公式には承認されなかった。この「非承認」が、致命的な弱点となった。

軍事的には、SDFは高度に訓練され、ISIS掃討作戦で実証された能力を持っていた。しかし、重火器、航空戦力、継続的な兵站支援――これらを自力で確保することはできなかった。米国の限定的な軍事支援に依存せざるを得なかった。そして、その支援が撤回されれば、圧倒的な火力を持つトルコ軍と新シリア政府軍に対抗することは不可能だった。

経済的には、トルコとイラク・クルド自治政府(KRG)による封鎖が、ロジャヴァの経済発展を著しく阻害していた。石油を産出していたが、それを国際市場で公式に販売する手段は限られていた。協同組合経済や地域自給は理念としては称賛に値するが、現代戦争に必要な資源――医薬品、機械部品、燃料、弾薬――を調達するには不十分だった。

外交的には、ロジャヴァは「国家」ではないため、国際機関での発言権を持たなかった。国連安保理での議席も、正式な外交代表権も持たなかった。SDFの代表は、米国の仲介を通じてのみ、新シリア政府と「交渉」できた。しかしその交渉は、対等なものではなく、事実上の降伏勧告だった。

並行社会への警告:理念だけでは守れない

ロジャヴァの終焉は、日本における「並行社会」構想に対する厳しい警告を発している。私たちが前回の考察で議論した「国家なき自治」の可能性は、ロジャヴァという現実の実験場で、地政学の冷酷な力学によって粉砕されつつある。

第一の教訓は、「並行社会」が完全に孤立して存続することは不可能だということだ。ロジャヴァは、周辺諸国との敵対的関係の中で、米国という大国の支援に依存せざるを得なかった。しかし、その支援は「一時的、取引的、戦術的」なものに過ぎず、大国の利益が変われば、容易に撤回された。

日本の文脈では、「並行社会」がどれほど内部的に自律的であっても、既存の国家機構と完全に切り離されて存在することはできない。食糧、エネルギー、医療、情報インフラ――これらの多くは、より大きな社会経済システムに依存している。その依存を断ち切ることは、極めて高いコストとリスクを伴う。

第二の教訓は、理念だけでは物理的・経済的力に対抗できないということだ。ロジャヴァの人々は、民主主義、ジェンダー平等、エコロジーという普遍的価値を掲げていた。しかし、トルコの戦車、新シリア政府の大砲、米国の政治的圧力の前に、これらの理念は無力だった。

日本の「並行社会」が直面するのは、物理的暴力ではなく、経済的圧力、法的制裁、社会的排除かもしれない。しかし、その本質は同じだ。支配的なシステムは、その支配を脅かす代替案を、あらゆる手段を使って抑圧しようとする。

第三の教訓は、「敵」が曖昧な状況では、連帯を築くことが困難だということだ。ロジャヴァには、明確な外部の敵がいた。ISIS、トルコ軍、アサド政権。この明確な脅威が、内部の結束を強めた。しかし、ISISが弱体化し、アサド政権が崩壊すると、ロジャヴァは「テロとの戦い」という共通の大義名分を失った。そして、かつての味方だった米国が、新たな「合法的な中央政府」を支持する側に回った。

日本では、「敵」はさらに曖昧だ。政府の過剰な規制か、メディアの同調圧力か、社会の無関心か。この曖昧さが、明確な連帯を形成することを難しくしている。

しかし、すべてが失われたわけではない

絶望的な状況ではあるが、ロジャヴァの物語はまだ終わっていない。報道が示すように、世界中のクルド人コミュニティと支援者たちが、「#DefendRojava」のハッシュタグのもとに結集している。ディヤルバクル、エルビル、ボーフム、テルアビブ――世界中で抗議デモが組織されている。フランスの哲学者ベルナール=アンリ・レヴィは、「西側によるクルド人の裏切りは、私たちの時代で最も心を乱す転換の一つだ」と述べた。

理念が完全に敗北したわけではない。Reason誌の記事が指摘するように、「ロジャヴァ革命は、農村のシリア女性の世代に、武器を持つことを、そしてより重要なことに、政治生活に参加することを教えた」。新シリア政府の降伏条件ですら、クルド人への完全な市民権付与、クルド語の公用語化、クルド新年の国民休日化を含んでいる。これらは20年前には考えられなかった譲歩だ。

社会学者エイミー・オースティン・ホームズが指摘するように、ロジャヴァは「アララト山共和国」(1927-1931年の短命なクルド人国家)に似ている。アララト山共和国は軍事的に敗北したが、その遺産は数十年にわたって生き続け、部分的にロジャヴァ革命を鼓舞した。「人々が自由の味を知ると、それは消えない傾向がある」。

日本の「並行社会」に向けた現実的な戦略

ロジャヴァの経験から、日本における「並行社会」構築のための、より現実的な戦略が見えてくる。

完全な独立ではなく、戦略的自律を目指す。ロジャヴァの悲劇の一因は、既存の国家機構との完全な断絶を余儀なくされたことにある。日本の「並行社会」は、むしろ既存システムとの「並存」を志向すべきだ。完全に外部に出るのではなく、システムの隙間で、その規則の範囲内で、可能な限りの自律性を追求する。これはチェコの反体制運動家ヴァーツラフ・ベンダが提唱した「並行社会」の本来の意味に近い。

可視性を低く保つ。ロジャヴァは、領土的支配という極めて可視的な形で自治を実現した。これは、国家権力にとって明確な脅威として認識された。日本の「並行社会」は、むしろ「非可視的抵抗構造」として、ネットワーク的に分散し、中央集権的な標的を提供しないことが重要だ。

国際的連帯ネットワークの構築。ロジャヴァは、一定の国際的支援を得たが、それは主に個人や小規模組織からのものだった。国家レベルでの支援は、常に「取引的」なものに留まった。日本の「並行社会」は、同様の実践を行う世界中のコミュニティと、思想的・実践的ネットワークを構築することで、孤立を避けることができる。

段階的で漸進的なアプローチ。ロジャヴァは、戦争という極限状況の中で、急速に社会構造を変革せざるを得なかった。日本の平和な状況では、より段階的で持続可能なアプローチが可能だ。小さな実践から始め、成功例を積み重ね、徐々にネットワークを拡大する。

理念と現実のバランス。ロジャヴァの最大の強みは、その明確な理念だった。しかし、その理念の純粋性への固執が、時には現実的な妥協を難しくした可能性もある。日本の「並行社会」は、理念を堅持しつつも、状況に応じた柔軟な適応を可能にする知恵が必要だ。

希望は消えていない――ただし形を変えて

ロジャヴァの物理的な自治は終焉を迎えつつあるかもしれない。しかし、その実験が証明したこと――国家なき民主主義は可能であり、女性は武装し自己防衛でき、異なる民族は共存でき、評議会は機能する――これらの証拠は消えない。

コングラ・スターの緊急声明が訴えかけるのは、まさにこの点だ。「この攻撃は、すべての女性の尊厳と名誉に対する攻撃です」。ロジャヴァで失われつつあるのは、単なる領土や政治組織ではない。人間の尊厳、自己決定の権利、抑圧なき共同体の可能性そのものだ。

日本の私たちにできることは何か。まず、この悲劇を忘れないこと。主流メディアがほとんど報じないこの事態を、記憶し、語り継ぐこと。第二に、ロジャヴァの実験から学ぶこと。その成功と失敗、理想と現実、創造性と限界から。第三に、自らの文脈で小さな実践を始めること。それは、情報の自律、コミュニティの形成、技能の共有、判断力の訓練――どんな小さなことでもいい。

そして最も重要なのは、諦めないことだ。ロジャヴァが物理的に敗北したとしても、その精神は生き続ける。アララト山共和国の遺産がロジャヴァを鼓舞したように、ロジャヴァの遺産は、未来のどこかで、形を変えて再び花開くかもしれない。その「どこか」が、もしかしたら日本であるかもしれない。少なくとも、その可能性を探求し続けることには意味がある。

地政学の力は圧倒的だ。しかし、人間の精神の回復力もまた、過小評価すべきではない。ロジャヴァの人々が示したのは、最も過酷な状況でも、人間は別の生き方を創造できるという証明だった。その証明は、たとえ物理的な実験が終わっても、私たちの想像力の中に刻まれている。そして、想像できることは、いつか実現しうることなのだ。