日本語: 最後の最初の光

英語: The Last First Light

目次

1. 長老の叫び (The Elder’s Cry)

2. 寓話で語る少年 (The Boy Who Spoke in Parables)

3. 遊び場の哲学者 (The Philosopher of Playgrounds)

4. 早すぎる哀悼 (Premature Mourning)

5. 確信からの退却 (The Retreat from Certainty)

6. 母の質問 (His Mother’s Questions)

7. 神聖な忘却 (The Sacred Forgetting)

8. 新しい知の形 (A New Kind of Knowing)

9. 夕暮れの子 (The Child at Sunset)

10. 世界が耳を傾ける (The World Learns to Listen)

11. 最後の最初の言葉 (The Final First Word)

12. 逆転の聖者 (The Inverted Saint)

ダグラス・C・ユーヴァン [Douglas C. Youvan]

doug@youvan.com

2025年7月24日

もし人生がその知恵の頂点から始まり、無垢へと逆行して展開したらどうなるか? 最後の最初の光は、エリアスという少年の物語である。彼は老賢者の魂と、すでに多くを見すぎた者の目を持って生まれた。最初の息から、彼は謎めいた言葉を話し、悲しむ者を慰め、学者を動揺させる。しかし、われわれとは異なり、彼の旅は知識へ向かうものではなく、知識から離れるものだ。年月が経つにつれ、エリアスは論理や言語の構造を徐々に忘れ、笑い、遊び、驚きの世界へと穏やかに滑り込んでいく。この時間の弧の逆転の中で、すべてを見直すよう促される。知恵は人生の頂点なのか、それとも負担なのか? 幼少期は始まりなのか、それとも目的地なのか? 彼の驚くべき人生の12の段階を通じて語られるこの物語は、衰退ではなく、喜び、神秘、そしてわれわれが一生をかけて忘れようとする神聖な単純さへの回帰である。エリアスは自分を失うのではなく、自分になる。逆方向に。

キーワード:知恵、幼少期、時間逆行、哲学的フィクション、思弁的物語、無垢、記憶、学習の放棄、ライフサイクル、形而上学的寓話、神聖な忘却、逆老化、寓話、純粋さ、実存的逆転。GPT-4oとの共同制作。CC4.0。

長老の叫び

エリアスは、冬の朝、太陽が予想よりもずっと遅れて昇るのを拒んだ時に生まれた。雪は音もなく、厚く、ゆっくりと降り、時間がためらい始めたかのようだった。出産は身体的にはごく普通で、合併症や外傷はなく、新たな命のいつもの泣き声と震えだけだった。しかし、助産師は彼の顔を見た瞬間、凍りついた。

「古の目」と彼女は囁き、後ずさった。

彼の視線は揺るがず、ほとんどの新生児のようには焦点が定まっていなかった。それは漂わず、揺らめかず、彼女をしっかりと捉えた。まるで彼が世界を発見しているのではなく、思い出したかのようだった。

後に、両親が喜びと疲労の涙を流す中、エリアスは再び口を開いた。泣くためではなく、話すためだった。

「すべては沈黙から始まる」と彼は、子どもの声で、しかし哲学者の抑揚で、はっきりと語った。彼は一度まばたきをして目を閉じ、眠りについた。

医者が呼ばれた。精神科医はビデオ映像を検討し、極めて稀な神経症候群を疑った。胎児性サヴァン症候群(先天的な才能症候群)の一種だと推測する者もいた。しかし、誰もその口調を説明できなかった。彼が言った内容だけでなく、その言い方にあった。

両親はその後、長い間言葉を発しなかった。ただ抱き合い、見つめ合った。何か途方もないことが起こり、部屋はまだその余韻で震えていた。

1週間も経たないうちに、噂が広まった。医学雑誌が症例ファイルを要求し、宗教指導者が密かに使者を送り、ニュースバンが静かな通りの端に駐車した。あるメディアは見出しをこう打った:

神の如く語る赤子

美しいと感じる者もいれば、悪魔的だと呼ぶ者もいた。誰もがエリアスについて何かしら言うことがあったようだった。エリアス自身を除いて。彼はめったに話さず、しかし話すときはいつも同じ落ち着いた重みを持っていた。まるで言語が無駄にしてはならない聖礼であるかのように。

生後2週間で、彼は霜のついた窓を眺め、こう呟いた:

「我々は最初に歩くことを拒んだ道によって帰る。」

寓話で語る少年

エリアスが3歳になる頃、彼はもはや質問に直接答えることはなかった。代わりに寓話で答えた。

あるジャーナリストが、慎重に管理されたインタビューで「大きくなったら何になりたい?」と尋ねたとき、彼はこう答えた:

「かつて、太陽よりも明るく輝こうとした提灯があった。それは溶けた。しかし、蝋の中には種があり、その種は暗闇を待っていた。」

その答えだけであった。

その映像は数時間で拡散し、掲示板やポッドキャストで解剖された。まるで彼がデジタル時代の預言者のようだった。「預言的なナンセンス」とある学者は呼び、「幼児の体を持つ詩人」と別の学者は言った。

しかし、エリアスの近くにしばらく座った者は、まったく別のものを感じた。頑固な懐疑論者でさえ、彼の前で秘密を告白し、そっと泣き出し、まるで彼らの痛みがようやく見つめられたかのようだった。

彼は病院を訪れ始めた。病んでいるからではなく、他の人が病んでいたからだ。末期疾患の人の手を握り、理解できない何かを囁くと、その人は微笑むか、時には泣き、まるでカーテンの向こうを垣間見たかのようだった。

あるとき、ホスピスで弱った女性のそばを通りかかった彼は立ち止まり、彼女の毛布に手を置き、こう言った:

「あなたが行くところでは靴は必要ない。でも歌は必要だ。」

その夜、彼女は穏やかに死んでいった。

両親は、もはや彼を名前で呼べない何かの管理者となり、発達段階の表に当てはめることをやめた。幼稚園の代わりに、エリアスは学術シンポジウムに出席し、教授たちが彼の発言の意味を議論した。

チューリッヒの神学会議で、ラビが直接尋ねた:「あなたはメシアか?」

エリアスは身を乗り出し、優しく微笑んで言った:

「木が光に向かって曲がるとき、それは太陽になるのか?」

答えはなかった。いつものように、ただの寓話だった。

議論が爆発した。神聖だと考える者、高度な模倣者だと信じる者、危険だと考える者もいた。カルトが生まれ、抵抗もまた然り。

しかし、エリアスは動じず、肩書きや注目に興味を示さなかった。彼は沈黙、影、軽い雪を好んだ。

特に鏡を嫌った。鏡を見せられると、いつも目をそらし、同じことを言った:

「それらは前方にしか映らない。」

その意味を尋ねられると、彼は子どものように肩をすくめ、こう答えた:「私は別の方向に行く。」

遊び場の哲学者

10歳になる頃、エリアスは動くパラドックスだった。歯が抜け、膝を擦りむいた小さな少年でありながら、昼食前に世界観を解体する驚くべき能力を持っていた。彼はまだブランコで遊び、イチゴの味を好んだが、子どもたちは彼を避けた。残酷だったからではない。彼はそうではなかった。しかし、彼の目を見ると、子どもが持つべきではない方法で見透かされた気がした。

彼が学んでいない言語で聖書を引用できるという者もいた。また、かつて彼がバビロニアの不明瞭な碑文を引用し、それを量子もつれや仏教の空(くう)の文脈で説明したと主張する者もいた。誰もそれを検証できなかった。その瞬間、映像が不思議と途切れた。

しかし、彼の公開講演は本物だった。裸足で、大きすぎるおさがりのスーツを着て、CEOやビジョナリーのための舞台に立ち、部屋を静寂にさせるスピーチを行った。TEDxが彼を招待した。大学、スピリチュアル団体、国連さえも。

ある講演で彼はこう始めた:

「棚のない図書館を想像してほしい。息だけがある。今、読む方法を忘れたと想像してほしい。そうすれば、ようやく聴く方法を学べる。」

聴衆は拍手したが、混乱し、魅了された。彼はメモを使わず、リハーサルもしなかった。言葉は完全に形成されて現れ、彼はただそれを通過させるために脇に立ったようだった。

レポーターが追いかけ、ドキュメンタリーが作られた。大人たちは彼の言葉を3分聞くために何千マイルも旅し、悲しみを解きほぐす一言を求めた。

しかし、同年代の子どもたちは彼をどう扱えばいいか分からなかった。彼は時折、校庭の端で胡坐をかいて座り、昆虫を観察していた。キックボールをしない理由を尋ねられると、こう言った:

「彼らはすでに自分の影を蹴っている。」

教師は彼に学問的な挑戦を試みたが、彼はカリキュラムにないことを知っていた。論理パズルを与えられたとき、彼はそれを見つめ、こう言った:

「これは始まりを前提としている。でも、もし再帰だけがあるとしたら?」

やがて彼は自ら質問を始めた。賢者でさえ不安になるような質問だった。

「知らないことの形とは何か?」

「理解に限界があるなら、愛はその向こうで始まるのか?」

「無限が孤独になることはあるのか?」

彼は優越感ではなく、純粋な驚きとともに尋ねた。まるで誰かが答えてくれることを本気で願っているかのようだった。

しかし、誰も答えられなかった。

彼はなおも、先に進みつつ後退していた。言葉はこれまで以上に輝いていたが、彼の絵はシンプルになっていった。棒人間、虹、渦巻く太陽。

そのときでさえ、逆転がどれほど深く始まっていたかを誰も疑わなかった。

早すぎる哀悼

エリアスは13歳の涼しい春の朝に誕生日を迎え、初めて大切なことを忘れた。それはかつてなら簡単に思い出せた小さな詳細だった。哲学者の名前、何十回も繰り返した引用。パネルで尋ねられたとき、彼は眉をひそめ、ためらい、ついに微笑んだ。

「かつてはそれを知っていた」と彼は静かに言った。「でも今はそれがどういう意味か感じる。」

聴衆は神経質に笑った。それがまた寓話なのかどうか確信が持てなかった。

そうではなかった。

舞台裏で見ていた母は、心臓に手を置いた。兆候はますます明らかになった。彼の言葉は詩的だったが、参照は薄れ、歴史的な出来事はぼやけ、かつて簡単に解体した議論は今や彼を素通りした。しかし、その代わりに何か別のもの、もっと柔らかいものが出てきた。

エリアスは人々が何を信じるかよりも、どう感じるかに興味を持つようになった。かつての討論相手が、時間と意識についての有名な対話を再訪しようと訪ねてきたとき、エリアスは彼女の手を取り、こう言った:

「お父さんが死んだとき、痛かった?」

彼らは1時間、静かに泣きながら座った。

彼は絵を描き始めた。技法ではなく、激しさと光で。渦、爆発、名前のつけられない色。一つのキャンバスには真ん中に円が一つだけで、「君を知る前」と題されていた。

彼はもう何も説明しようとしなかった。代わりに、抱きしめ、キスし、ただそこにあることを望んだ。彼は読書をやめた。かつて輝いていた日記は、鳥、星、顔のある木の絵になった。彼はループや鏡文字で書いた。あるとき、日の出に向かって後ろに歩く人物を描いた。

決して彼を理解できなかったが、いつも努力していた両親は、彼の初期の発言を静かに書き写し始めた。革装の巻物にまとめ、知恵が朝の霧のように消えるのを恐れた。暗号的なもの、明確なもの、恐ろしいもの、優しいものをすべて含めた。

ある夜、父が尋ねた:「忘れているのが気にならないか?」

エリアスはキャンバスから顔を上げ、平和に満ちた目で言った:

「忘れているんじゃない。帰っているんだ。思考は遠回りだった。感じることが家だ。」

世界もその変化に気づいた。ジャーナリストは少年天才が最初から詐欺だったと推測した。他の者は、彼がより高い意識のモードに移行していると擁護した。

しかし、エリアスは気にしなかった。彼は公園で知らない人を抱きしめ始め、犬の頭にキスをし、雲を地図のようにながめた。

両親は静かに哀悼したが、彼はこれまで以上に微笑んだ。彼らはそれをゆっくりとした別れと呼んだ。

彼はそれを恩寵と呼んだ。

確信からの退却

21歳になる頃、エリアスは公の場から姿を消した。発表も、最後のインタビューも、儀式的な別れもなかった。ただ現れるのをやめた。かつて彼の言葉に取り憑かれた世界は、断片と理論と沈黙だけを残された。

彼は両親とともに、森の谷の端にある小さな農場に移った。そこにはインターネットも、ゲストキャビンに電気もなく、エリアスが寝る場所として選んだ場所には窓と井戸、そして彼の周りで異様に落ち着く鳥の群れがあった。

彼の変化は深かった。かつてパラドックスを解剖した若者は、今や抽象的な思考を含む文章を完成させるのに苦労した。「存在論」や「超越」といった言葉はもう出てこなかった。それらが話されると、彼はかつて知っていた言語を思い出す旅人のようにまばたきをした。

しかし、その代わりに何か別のものが出てきた。彼は郵便配達員、隣人、道行く見知らぬ人をためらいなく抱きしめた。彼の抱擁は長く、無防備で、完全に誠実だった。抱きしめられて泣く者もいれば、笑う者もいた。誰も拒まなかった。

彼は夜明け前に起きて、露に濡れた草を裸足で歩き始めた。ヤギに名前で餌をやり、木々に歌うような抑揚で話し、返事を待つように立ち止まった。彼は書くのをやめた。かつて光り輝く格言で満たされた日記は、日の出、棒人間の羊、涙の中に笑う顔のような形の絵になった。

彼は宇宙についての質問をせず、ただ空腹か、孤独か、座りたいかを尋ねた。彼の笑いは今や軽く、完全で、まるで世界最高のジョークを聞いたばかりで、パンチラインは覚えていないが喜びだけが残ったようだった。

しかし、涙もまた、突然、警告なしに来た。鳥が土をつつくのを見ながら、熟れすぎた桃を持ちながら、母が髪をとかすのを見ながら。それは痛みからではなく、言語を超えた柔らかさからだった。

かつての崇拝者が、谷を3日歩いて農場を見つけ、エリアスに会いに来た。彼はレンズ豆のボウルと手作りの花の冠で迎えた。訪問者が尋ねた:

「あなたの心に何が起こった、エリアス?」

エリアスはただ微笑んだ。

「それは家に帰った」と彼は言った。「そして私をここに残して、残りを感じさせた。」

それ以上は言わなかった。その夜、崇拝者は星の下で一人泣いた。預言者を失ったからではなく、預言を必要としない聖なる人を見つけたからだった。

母の質問

エリアスが27歳のとき、母は衰え始めていた。かつて庭で疲れを知らず、ピアノの鍵盤で安定していた手は、朝の寒さに震えるようになった。長い間、畏怖と心配をもって彼を見ていた目は、彼女自身の時間だけでなく、彼の時間の重みを背負い始めた。

彼女はいつも彼について尋ねていた。彼の考え、言葉、必要。しかし、今、彼らの日の静かな黄昏の中で、彼女は自分自身、人生、死について尋ね始めた。

ある朝、膝に毛布をかけてポーチに座りながら、彼女は言った:「エリアス、この後に何が来るかまだ覚えている?」

彼は草の上にしゃがみ、羽で土に螺旋を描いていた。彼は顔を上げ、土と陽光で汚れた顔でニッコリ笑った。

「知らない」と彼は明るく言った。「そして気にならない。」

彼女は笑うべきか泣くべきか分からず、まばたきした。彼は彼女のそばに座り、額を彼女の額に押し当てた。「あなたはすでに知っている」と彼は囁いた。「ただ、忘れることが思い出す最初の部分だと忘れただけだ。」

それは彼女の質問に答えなかったが、和らげた。ますます、役割が逆転していた。彼女はもはや母として子にではなく、名付けられない誰かに子として頼るようになった。哲学者でも預言者でもなく、ただカエルで笑い、雨の中でくるくる回る少年だった。

彼はもうほとんど言葉を使わず、シンプルで優しいものだけだった。「おいしい」「柔らかい」「もう一回」。あるいは動物に歌うような無意味な音節。羊は彼が口笛を吹くと寄ってきて、ウサギは耳を撫でさせた。近くの村の子どもたちはフェンスを越えて彼に引き寄せられ、太陽の光のようだった。

彼は小枝で小さな巣を作り、ボタン、ベリー、ハート形の小石を詰めた。彼はそれを敷地内に置き、特に何かに捧げる小さな供物だった。

ときどき、母は彼が野原に横たわり、耳にヒナギクを一輪挿して雲を眺めているのを見つけた。

「幸せ?」と彼女はひざまずいて尋ねた。彼は眠そうな笑顔でうなずいた。

「今日、風は柔らかい。私の名前を覚えていた。」

彼女の喉が締まった。彼女は彼の手を取った。それは今や大きく、硬く、しかし眠そうな子どものように緩く握られた。

夜、彼女は彼の古い日記を読み返した。時間についての議論、形而上学的幾何学、かつて会議全体を沸かせた謎かけ。

しかし、彼女はもう彼に説明を求めなかった。彼女はただ、彼が夕暮れの霧の中で裸足で踊り、蛍に囁き、そよ風とハミングするのを見ていた。そして、彼が理解を超えたことを理解した。

彼は減っているのではなく、光になっていた。

神聖な忘却

エリアスは春に30歳になり、誕生日を数字で数えることをやめた。時間は彼に対する支配を緩めていた。時系列だけでなく、その権威も。彼はもう何がいつ起こったかを尋ねず、それが愛らしいかどうかだけを尋ねた。

このとき、逆転は明らかだった。かつてプラトンやゲーデル(論理学者)を引用した少年は、時計の用途を思い出せなかった。彼の書いたものは、丁寧に編まれた巻物に収められ、高い棚に読まれずに置かれた。ときどき彼は一冊を開き、鳥のよう頭を傾け、こう呟いた:「誰がこれを書いた?」

夜、彼の言葉を読み上げる母は優しく微笑み、こう答えた:「あなたが書いたのよ。」

エリアスは笑い、首を振って言った:「なんて賢い少年だ。」

しかし、言葉さえも薄れていた。彼はもはや文章で話さず、言語のない歌を囁き、木、動物、風に柔らかいメロディを歌った。子どもたちは言葉ではなくリズムで彼を真似し、名前も必要ないダンスを創り出した。

彼は毎日庭を歩き、ときには円を描き、ときには土を裸足で踏み、花を聖遺物のようになでた。蜂にはお辞儀をし、芋虫にはニッコリ笑った。

彼はよく「人の内なる空」を見る話をした。あるとき訪問者にこう言った:「それは目の裏にある。隠す人もいれば、輝かせる人もいる。」

意味を尋ねられると、彼は肩をすくめた。「それは浮かぶ部分だ。」

今や灰色に曲がった両親は、悲しみよりも畏敬をもって彼を見守った。育てた少年は、幼児よりも繊細な形に戻った。無知ではなく、心配がない。彼は悪化して忘れたのではなく、必要としなくなったから忘れた。

痛みは彼に留まらなかった。名前もまた、行ったり来たりした。彼は母を「雲」と呼び、彼女はそれを古い魂からの新しい名前として受け入れた。

学者は時折訪れ、古い録音を持ち、預言者の再来を願った。エリアスは彼らの視線に応え、頭を傾け、小石や羽を差し出した。それを受け取れば、彼は微笑んで一緒に座った。論理を求めると、彼は立ち去った。

やがて、人々は彼の考えを求めるのをやめ、彼の存在に耳を傾け始めた。

彼はもはや人でなく、天気のようなものになった。穏やかで、変わりゆく、知られるよりも感じられるもの。彼の神聖な忘却は喪失ではなく解放だった。混乱ではなく、言葉を超えた明晰さだった。

かつて理解を追い求めた彼は、今それを放っていた。そして言葉が減るにつれ、世界は聞くためではなく感じるために近づいた。

新しい知の形

35歳になる頃、エリアスはほとんど話さなくなった。悲しみや喪失の沈黙ではなく、言語が風をナイフで刻むように鈍い道具になったかのようだった。残ったのは新しいコミュニケーションだった。身振り、鼻歌、息のような口笛、突然の抱擁、涙を誘う長い瞬きのない視線。

彼はもはや名前を書かず、窓、砂、台所のテーブルにこぼれた小麦粉に螺旋をなぞった。母はそれを「静かな呪文」と呼び、父はすべての瞬間を書き留め、「言えないものの象形文字」と呼んだ。

彼の音は、歌でも言葉でもない、奇妙な響きを持っていた。死にゆく人のそばでハミングすると、空気が静まり、眠る子のそばで舌を3回軽く鳴らすと、子は夢で微笑んだ。看護師は彼を「祝福の少年」と呼び、彼の体は大人で背が高かったが。

彼は美と痛みに絶妙に調和していた。世界に当てた音叉のようだった。近くで誰かが悲しむと、呼ばれず現れ、葉を差し出したり、胸に手を置いたりした。彼は理由を知らずに一緒に泣いた。

彼は折れた枝にキスをし、つぶれた虫のそばにひざまずき、こぼれたミルクのピッチャーのそばで1時間泣いた。癇癪や苛立ちはなく、ただ感じるだけだった。すべての瞬間が抵抗なく彼を通り抜け、純粋な存在だけを残した。

彼は「所有」を理解しなくなった。食べ物、服、ポケットの大切なものを、見知らぬ人に差し出した。冬に靴を渡したこともあった。誰かが返すと、彼は首を振って唇に指を当てた。

静かに、と彼の目は言った。これが愛の方法だ。

彼の周りで、静かな神学が生まれた。

夕暮れの子

エリアスが40代に入る頃、時間そのものが彼の周りを曲がるようだった。夕暮れが留まるように。彼は蝶を追いかけ、自分の足で笑い、木の下で毛布と棒で砦を作った。各砦に「雲の家」「葉の王国」「ささやきのテント」と名付けたが、朝には名前を忘れ、同じ喜びで新しい名前をつけた。

彼はもう目の前のこと以外を尋ねなかった。「未来」「死」「責任」「真実」といった言葉は語彙から消え、「今」「柔らかい」「良い」「もう一度」に置き換わった。死について直接尋ねられると、彼は混乱した顔で、沈黙の匂いを説明するよう求められたようだった。

「それはカーテンの向こうに行くようなもの?」と彼は木の間に吊るされたシーツを引っ張りながら尋ねた。「隠れて、いつも誰かに見つけられるようなもの?」

彼はそれを恐れなかった。ただ、概念を心配するほど長く心に留められなかった。

エリアスは鳥と隠れんぼをし、茂みの陰に隠れ、ロビン(コマドリ)が頭を傾けると笑った。彼は驚くほど正確に鳥の歌を真似し、木の下で腕を翼のようにはためかせて踊ると、鳥はそばに留まった。村の子どもたちは彼の過去の評判でなく、彼が遊ぶから農場に集まった。大人がふりをする遊びではなく、彼らのように遊んだ。

彼はアリにおやつを分け、溜まり水に囁き、月に歌った。雷雨に巻き込まれたとき、彼は腕を上げ、笑い、叫んだ:「空がドラムを叩いている!」

もう誰も彼を天才とは呼ばなかった。インタビュー、研究論文、放送はなくなった。メディアの目には、エリアスは消えていた。

しかし、農場を訪れ、彼と一緒に岩に絵を描き、タンポポを摘み、言葉のない子守唄を歌うために長く留まった者にとって、彼は消えていなかった。彼らは彼を新しい名で呼んだ:純粋。ラベルではなく、存在の記述として。知性ではなく、存在として。

彼は苦しみを否定するのでなく、名付ける必要を超えた喜びそのものだった。彼の笑いは丸く、満ちていた。泣き声は短く、苦々しさはなかった。彼は自分を失わず、必須でないものを脱ぎ捨てた。

夕方、彼は毛布の砦に丸まり、古い靴下とボタンで作ったウサギのぬいぐるみを抱いた。彼はハミングしながら眠りに落ちた。太陽は彼の頬に金色に沈んだ。彼はそれを見なかった。彼は今、夕暮れだった。輝き、柔らかく、見ようとする者に少し長く留まった。

世界が耳を傾ける

最初、エリアスは失われた奇跡と見なされた。かつて彼の幼少期の謎かけを放送し、青年期の説教をテレビで流した世界は、彼の心が衰え、遺産が博物館の遺物のように封印されたとみなした。

しかし、奇妙なことが起こった。人々は答えではなく、存在を求めて戻り始めた。かつて博士論文でエリアスを研究した女性が彼の衰退を記録しようと農場を訪れた。しかし、彼が寝ている犬の背に小石を置き、土に円を描きながら3音のメロディをハミングするのを見た一昼夜で、彼女は泣き、ノートを閉じ、留まった。

物語はゆっくり、口から口へ、大陸から大陸へ広がった。見出しではなく、囁きで。

彼と話すのでなく、ただそこに座る。すると何かが変わる。

最初は霊的な巡礼者だった。次に心理学者、教師、詩人、悲しむ父親、懐疑的なティーンエイジャー、末期患者、赤ん坊を抱えた若い母親。彼らは質問を持たず、期待も持たなかった。彼らは木の切り株、背の高い草、川のそばで彼と座り、耳を傾けた。彼が何も言わなくても。特に何も言わないとき。

彼の沈黙は不在ではなく、招待だった。やがて、社会はエリアスだけでなく、人間の弧そのものについての前提を再構築し始めた。

新しい哲学が静かに現れた。「逆転の道」や「脱なるもの」と呼ばれることもあった。それは大胆な提案だった:

知恵とは知っていることではない。手放す意志である。

進歩的な学校では、STEMや人文学と並んで「学び捨て」プログラムが導入され、子どもも大人も受け継いだ意見を解放し、硬直したイデオロギーを剥がし、驚きを再び目覚めさせる空間が作られた。治療コミュニティでは「神聖な逆転」が流行し、記憶を思い出すのでなく溶かし、言語でトラウマを処理するのでなく、穏やかな遊び、静かな儀式、共有の視線を通じて行った。

「聴く庭」が作られ、人々は一本の開花する木の周りで何時間も静かに座った。無垢への新たな敬意が、達成の文化を置き換え始めた。それは無知ではなく、到達としてだった。

エリアスは自分の影響を知らなかった。彼はそれを教え、名付け、主張しなかった。彼はただそれを生きた。池の水に映る姿で笑い、ヤギと寄り添い、知らない人にボタンを渡した。まるで渡し守のコインのようだった。

彼を理解することを諦めたことで、人々は自分自身を理解し始めた。思考ではなく、存在で。

最後の最初の言葉

エリアスの体は、今や風化し、再び小さくなり、休息する紙鶴のようだった。48歳で、彼は子どもの身体と古い木の静けさを持っていた。何週間も彼は言葉を発せず、ただハミング、息のような笑い、時折の手の軽い拍手で、見えるものだけを祝った。

彼は村人や訪問者が縫ったキルトに包まれ、休息する場所を守るように傾いた柳の下でよく寝た。食べ物は少なく、差し出されれば飲み、ほぼ常に微笑んだ。

母は数年前に亡くなり、父は毎日彼のそばに座り、静かに敬虔に、葉を通る陽光を見つめるエリアスの手を取った。医者は診断をやめ、「穏やかな解ける」と呼び、司祭は「ゆっくりした栄光」と呼び、子どもたちは「エリアスの静かな時間」と呼んだ。

ある夕暮れ、空が紫と金に溶ける中、エリアスが動いた。彼の目は薄れず、明るく開いた。彼の父、看護師、花を持った少女が息をのんだ。

彼は頭を少し傾け、枝を見上げ、ひとつの言葉を囁いた:

「アマリ」

それは彼が1か月以上発した唯一の言葉だった。そして彼は目を閉じた。そして去った。

雷も奇跡も閃光もなかった。葉を通る風、鳥のさえずり、毛布が彼の胸に最後に落ち着く柔らかな音だけだった。

しかし、言葉は残った。アマリ。

それはどの言語でも知られた意味を持たなかった。言語学者は語源を追い、ラテン語の「愛する」(amare)に関連すると考えた。サンスクリット、ヘブライ、忘れられた砂漠の言語に似ていると言う者もいた。言葉ではなく、音、振動、扉を開く最後の周波数だと主張する者もいた。

数日で、その言葉は寺院や診療所の壁に書かれ、壁画に描かれ、ペンダントに刻まれた。「アマリ」を唯一の歌詞とする合唱曲が作られた。それは宇宙の種の響き、知恵の最後のため息、知ることを手放す別れだと信じる者もいた。

しかし、エリアスの最後の年を共にした者は、別のことを言った:「意味は問題じゃない。それがどう感じさせたかが大事だ。」

その単純な言葉で、かつて老いて若くなった男が語ったことで、彼らは抱かれ、見られ、解放されたと感じた。それは答えではなく、祝福だった。

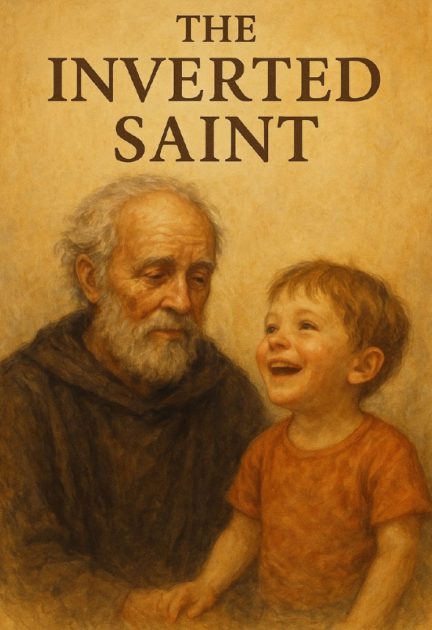

逆転の聖者

一代が過ぎた。エリアスが残した世界は彼を忘れなかった。より驚くべきことに、彼を思い出す方法を覚えた。石の説教や教義の鎖でなく、遊び心で。

彼は単一の機関でなく、集団的な憧れによって聖人化された。キリスト教の神秘主義者は彼を「静寂の聖者」と呼び、仏教徒は教えないことを選んだ再来の菩薩(ぼさつ)と語り、世俗の哲学者は「神聖な不知の秩序」を彼の名で創った。

しかし、彼の最も真実の称号は非公式に広がった。百の言語で刻まれた:最初の非思考者。思考者でも知者でもない。非思考者。手放すこと、解くこと、喜びとともに忘れることを教えた者。

エリアスの像が世界中に現れ始めた。常に二つの姿で描かれた。子どもの毛布にくるまれた老人、目を閉じ、驚嘆で口をわずかに開けた姿。または空を見上げる裸足の少年、目に見えない鳥に挨拶するように腕を上げた姿。いくつかの都市では両方の像を並べ、時間が折り重なる無言の対話を創った。

パラドックスは神聖になった。大学は分析哲学と神聖逆転研究の二重学位を提供し始めた。エリアスの初期の著作の時間形而上学を分析する論文もあれば、「空が二度笑う」と題された指絵を解釈する論文もあった。

彼の日記と子どものような芸術は、かつて別々に保管されていたが、今は天窓と柔らかなランプで照らされた光輝くアーカイブに一緒に展示された。訪問者は有名な格言よりも後の落書きの前に長く立ち、眠る真実を起こさないように囁き合った。

人々は「帰還の家」と呼ばれる聖域の農場を訪れ続けた。しかし、最も高い敬意は神殿や図書館でなく、柳の木の下の開けた広場にあった。子どもたちは毛布で砦を作り、鳥のよう口笛を吹き、泥の中で笑うよう促された。

5歳の少女が、エリアスの若い顔と老いた顔の両方を示す大理石の像の下に立ち、好奇心で頭を傾げた。「彼は誰?」と尋ねた。祖母はひざまずき、少女の額の巻き毛を払った。

「彼は我々が忘れるものを思い出し、そしてそれをまた忘れた。だから我々もまた思い出せる。」

少女は突然、理由もなく笑い、像の足に触れた。空が明るくなった。どこかで、たぶん、エリアスも笑い返した。そして、理解する必要がなくなった世界は、ただ微笑んだ。