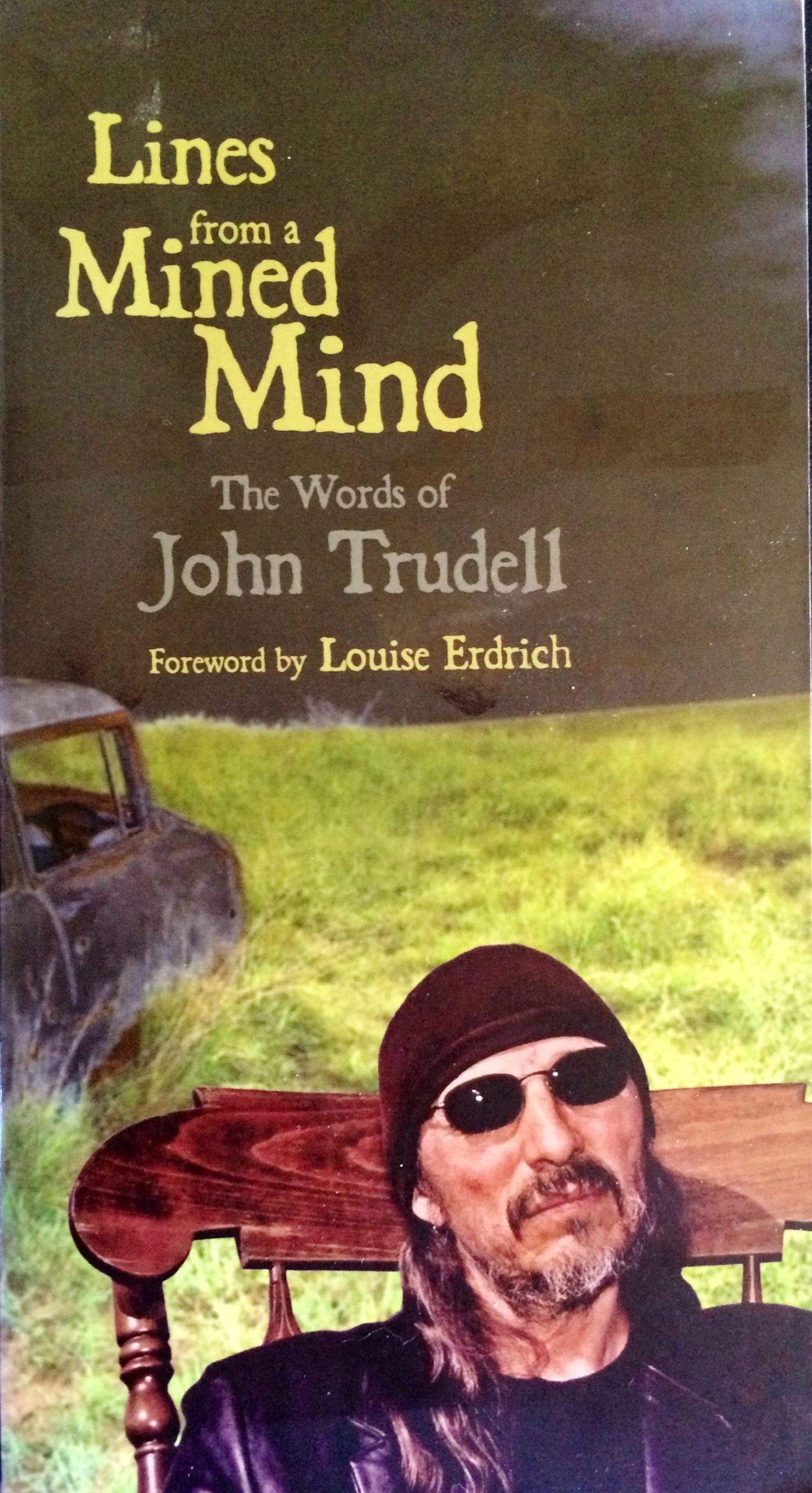

英語タイトル:『Lines from a Mined Mind:The Words of John Trudell』 John Trudell 2008

日本語タイトル:『採掘された心から発せられる言葉集:ジョン・トラデルの詩』 ジョン・トラデル 2008

目次

- 前書き

- 序文:私の頭のどこかから

- 部:部のタイトルはなし

- 第1章 部族の声(1983年)

- 第2章 AKA グラフィティ・マン(1986年)

- 第3章 ハート・ジャンプ・ブーケ(1987年)

- 第4章 しかしこれはエルサルバドルではない(1987年)

- 第5章 寓話と他の現実たち(1991年)

- 第6章 大地の子供たち 子供の声(1992年)

- 第7章 ジョニー・ダマスと私(1994年)

- 第8章 青いインディアン(1999年)

- 第9章 骨の日々(2001年)

- 第10章 狂気と(2007年)

- 第11章 モアミーズ(2007年)

- 完全な曲リスト

本書の概要

短い解説:

本書は、サンティー・スー族の活動家、詩人、ミュージシャンであるジョン・トラデルの詩と歌詞を集めた作品集である。アメリカ先住民としての視点から、工業化社会、搾取、自然と精神性の喪失、抵抗と生き残りへの決意を、鋭く時に優しく、時に激しい言葉で描き出す。読者に自らの心と世界との関係を見つめ直すことを促す。

著者について:

ジョン・トラデル(1946–2015)は、アメリカ先住民の権利と環境問題の活動家であり、ポエトリー・リーディングとロック・バンドを融合させた独特のパフォーマンスで知られる。FBIの監視下で家族を火事で亡くすなど、過酷な経験を経て、その言葉は痛みと抵抗、そして大地や宇宙とのつながりを取り戻そうとする強い意志に満ちている。彼の言葉は、個人の内面の闘いと社会的な闘いを分かち難く結びつけている。

テーマ解説

- 主要テーマ:「採掘された心」:工業技術文明が人間の精神・知性・本質を「採掘」し、毒と混乱を残すプロセスへの抵抗と、真の「人間存在」としての覚醒。

- 新規性:先住民の視点から見た現代工業社会への根源的批判を、活動家の実践と詩人の感性を融合させた独自の言語で表現している。

- 興味深い知見:「大地は母である」という関係性の思想と、「工業化された奴隷」としての現代人の生き方との対比を通じて、力と自由の本質を問い直す。

キーワード解説(1~3つ)

- 人間存在(Being):一時的な「人間」という形をとった、永遠なる「存在」そのもの。精神、エネルギー、本質。本書の核心をなす概念。

- すべての関係性(All Our Relations):人間、動物、植物、大地、空、星など、創造されたすべてのものは互いに繋がり、家族(関係)であるという思想。

- ウォーメーカー(Warmaker):戦争と暴力、搾取を通じて利益を得る者たち。産業、政府、宗教権力などを包含する「捕食者」階級。

3分要約

本書『採掘された心から発せられる言葉集』は、ジョン・トラデルが1980年代から2000年代にかけて紡いだ詩と歌詞の集成である。その言葉は、「採掘された心」というタイトルが示すように、工業技術文明(トラデルは「採掘者」と呼ぶ)によって本質を掘り尽くされ、毒された現代人の精神状態から、なんとか逃れようとする、あるいは抗議する「言葉」の軌跡である。

序文「私の頭のどこかから」は、本書全体の思想的基盤を提供する。トラデルは、人間は「人間存在」であり、「存在」そのものが一時的に「人間」という形をとっているに過ぎないと説く。我々の肉体は大地の鉱物や液体から成り、太陽の光が命の種となって母なる大地の胎内で生命となる。つまり、我々は大地そのものの形であり、空、太陽、宇宙とのつながりの中で生きている「すべての関係性」の一部である。しかし現代の工業技術文明は、ウランや化石燃料を大地から採掘してエネルギーに変えるように、人間の「存在」の部分を「採掘」し、我々の知性をプログラムして「権威への服従は自由である」と信じ込ませ、不安や疑念という毒を残す。この「採掘」プロセスから精神が脱出する試み、あるいはただ狂気が頭から零れ落ちる様子が、これらの「言葉」なのである。

この視点に立って各章の詩篇を眺めると、それは単なる政治的プロテストや個人的な抒情を超えた、存在論的な抵抗の記録となる。初期の作品(「部族の声」「AKA グラフィティ・マン」)では、バビロン(崩壊する工業社会)の最後のあがきに対する警告や、路上の落書きのように壁に叫びを書き付ける「グラフィティ・マン」の視点が提示される。ラブ・ポエム(「ハート・ジャンプ・ブーケ」)でさえ、単なる恋愛感情ではなく、混乱した世界で「気づいてくれ」と願う人間存在の切実な叫びとして響く。

「しかしこれはエルサルバドルではない」では、中央アメリカでの殺戮を詠んだ詩を読みながら、ネバダ州ダック・バレー・インディアン居留地で起きた自身の家族の惨殺事件を思い出す。国家暴力は「エルサルバドル」という遠い地の問題ではなく、アメリカの「自由の国」の内側で日常的に起きている現実であることを、身を切られるような痛みをもって語る。

後の作品になるほど、その批判と内省は深まり、その表現はより哲学的で、時に幻想的となる。「寓話と他の現実たち」では、童話の暗喩を用いて歪んだ社会を風刺し、「骨の日々」では、あらゆるものが剥ぎ取られ、本質(骨)だけが残ったような日々の極限の心理を描く。「青いインディアン」は、メルト・ポット(るつぼ)に引きずり込まれ、文明化という汚れに感情的に包囲された先住民の苦悩を表す。

「狂気と」「モアミーズ」では、トラデルの言葉はさらに個人的で内省的になり、複数の自我(「モアミーズ」=より多くの私)の葛藤、喪失の痛み、そしてそれでもなお存在し続けようとする意志が、激しいリズムと反復、時に神さえも問い詰めるような口調で迸る。彼はエルヴィス・プレスリーを「アメリカのベビーブーム世代のチェ・ゲバラ」と呼び、感じることを解放したロックンロールの革命的エネルギーを讃える一方で、社会が再び人々を眠りに引き戻そうとしていると警告する。

全体を通して、トラデルの言葉は、工業化という「採掘」プロセスによって分断され、孤独にされ、商品化されようとする「人間存在」が、母なる大地と父なる空、そして「すべての関係性」との記憶とつながりを取り戻すために、絶望と怒りと愛とユーモアを込めて発する、執拗で力強い「チャント(詠唱)」なのである。それは単なる詩集ではなく、生き残りと覚醒のための儀式的なテキストである。

各章の要約

前書き(ルイーズ・エルドリッチ)

読者に対し、この本を読む前に既成概念、期待、信念や不信さえも手放すよう促す。トラデルの言葉に触れるためには、自我の姿勢や社会的フィルターを失う必要がある。あなたの心もまた、あなたの認識とトラデルの言う「偉大なるプログラミング」によって「採掘」されている。だからフィルターを失うこと、それがこれらの詩行があなたに触れる唯一の道であると説く。

序文:私の頭のどこかから

「存在」の現実を哲学的・精神的視点から論じる。人間は「人間存在」であり、「存在」そのものが「人間」という一時的な形を経験しているに過ぎない。我々の肉体は大地の元素から成り、母なる大地と父なる空の子供であり、すべてのものは「すべての関係性」である。しかし工業技術文明は、鉱物を採掘・精製するように、人間の「存在」の部分(精神・知性・本質)を「採掘」し、それを権威への服従という「エネルギー燃料」に変換する。この過程で残される毒が、恐怖、疑念、不安定さである。それは人間を「存在」から切り離し、無力感の中で、自身の知性の力を混沌とした反応として解き放つことになる。我々は、知性の力に責任を持ち、それを首尾一貫して思考するために用いなければならない。採掘者たちは我々の精神を食らおうとしている。これらの「採掘された心から発せられる言葉」は、精神が脱出を試みる様子か、あるいはただ私の頭から零れ落ちる狂気なのかもしれない。

第1章 部族の声(1983年)

大地、空、先祖とのつながりを感じながら、抑圧と搾取に抵抗する部族の声を詠う。祖母なる月や祖父の風の囁きに耳を傾け、バビロン(崩壊する工業社会)の最後のあがきを予告する。核兵器競争や孤独、神への疑問を突きつけつつも、自然の生命としての結束と、世代を超えた抵抗の継承を力強く歌い上げる。ラブ・ポエムの中にも、個人の愛と集団の闘いが重ね合わされる。

第2章 AKA グラフィティ・マン(1986年)

社会の落書きのように、路上や壁に真実を叫びつける「グラフィティ・マン」の視点から、1980年代アメリカの社会矛盾を暴く。金持ちの戦争、物質依存、ネオンにまみれた空虚な生活を告発する。エルヴィス・プレスリーを「アメリカのベビーブーム世代のチェ・ゲバラ」と位置づけ、感じることを解放したロックンロールの革命的エネルギーを讃えつつ、それが体制に取り込まれようとしている現実にも目を向ける。シャーマンのチャント(詠唱)のように、平和、自由、調和を呼びかける言葉も紡がれる。

第3章 ハート・ジャンプ・ブーケ(1987年)

恋愛と人間関係の機微に焦点を当てた、より内省的な作品群。愛における不安、すれ違い、寂しさ、そして新たな出会いの瞬間の強い興奮(ハート・ジャンプ)を描く。日常の「同じような日々」の繰り返しの中で、愛する女性の存在が世界を輝かせる様子や、過去の愛を乗り越えられない心の痛みが、率直な言葉で綴られる。社会的な告発のトーンは影を潜め、個人の感情の揺らぎと、それに寄り添う優しさが前面に出る。

第4章 しかしこれはエルサルバドルではない(1987年)

中央アメリカでの虐殺を扱った詩を読んだ後、自身の家族(妻、子供、義母)がネバダ州の居留地で何者かによって家ごと焼き殺された事件の記憶が蘇る。政府は「事故」と発表したが、それは明らかな殺人だった。この痛恨の体験を、遠い地の悲劇としてではなく、「エルサルバドルではない」アメリカの内側で起きたこととして語り、国家暴力の普遍性と、先住民コミュニティが直面する継続的な危険を告発する。喪失と怒り、そして生き延びなければならないという重い現実が、抑制された悲しみの言葉で表現される。

第5章 寓話と他の現実たち(1991年)

童話(マザー・グース、グリム兄弟)や寓話の形式を借りて、現代社会の歪みと人間関係の混乱を風刺的に描く。「赤ずきん」や「バービー人形」「テディベア」などのイメージを用いながら、愛のすれ違い、依存症(麻薬、物質)、暴力、空虚な消費生活など、「寓話と他の現実たち」が入り混じる世界を表現する。表面の物語(寓話)の裏に潜む、より暗く複雑な現実(他の現実)を暴き出す。

第6章 大地の子供たち 子供の声(1992年)

より教育的で直截的な言葉で、「大地の子供たち」である我々すべてが、母なる地球を慈しみ、守る責任があると説く。工業社会がもたらす物質依存、嘘、破壊から離れ、良い考え、良い言葉、良い行いを持つことの重要性を、子供にも理解できる平明な言葉で呼びかける。夢を見ること、質問をすることの大切さを説き、人間の英知が地球の未来を創るエネルギーであることを思い起こさせる。前の章の暗い風刺から一転、希望と啓発のメッセージが強い。

第7章 ジョニー・ダマスと私(1994年)

「成功への道」という幻想に立ち向かい、それに飲み込まれずに自分自身であり続けることの困難と決意を描く。「ジョニー・ダマス」という人物(おそらく成功や世俗的価値観の象徴)と「私」の対比を通じて、ナチスのようなバビロン(抑圧的社会)の中での生き方を問う。愛における証明の要求や心の傷も語られつつ、全体としては社会の欺瞞(民主主義の祭壇での生贄、大企業の決定、富の偏在)に対する怒りと、それに「屈服しない」という強い意志表明がリズミカルな反復で力強く宣言される。

第8章 青いインディアン(1999年)

「メルト・ポット」(るつぼ)に同化させられようとするプロセスの中で、「感情的に包囲され、文明化という汚れにまみれた」先住民の苦悩を「青いインディアン」というイメージで表現する。工業化された居留地という tyranny(専制)に苦しみ、幻想と疑念の牢獄に囚われた精神の状態を描く。孤独な「悪い犬」、終夜営業のカフェを求める彷徨、物質と快楽に溺れる人々(「マテリアル・ジャンキー」)などの寓話的イメージを通じて、現代社会における魂の荒廃と、それでもなお愛やつながりを求める人間の本質的な欲求を浮き彫りにする。

第9章 骨の日々(2001年)

あらゆるものが剥ぎ取られ、本質(骨)だけがむき出しになったような極限の心理状態「骨の日々」を詠う。クレイジー・ホースの言葉を引きながら大地と一体であることを思い出そうとする一方で、絶望、喪失、孤独、愛の失敗といった個人的な闇にも深く沈潜する。痛みはもう心を傷つけないが、魂はまだ傷ついている、と語る。また、イエス・キリストのように十字架に掛けられ、罪と恥の鎖を強要される先住民の立場を「インディアンはイエスである」という強烈な比喩で告発する。内面の荒廃と社会的な犠牲の図式が重なり合う。

第10章 狂気と(2007年)

「狂気」と「平凡なもの」の間をさまよう現代の心理を描く。恐怖が思考を麻痺させ、嘘が真実となり、愛が証明を求める歪んだ世界において、個人はどのようにして自分自身であり続けることができるのか。過去を悔やみ、昨日を待ちながら(「昨日を待っている」)、天使を探し求め(「天使を探して」)、それでもなお情熱や欲望(「光を甘くする」)を失わない人間の複雑な内面が、より洗練された比喩と内省的なトーンで表現される。神に顔をつけることの危険性や、物質依存についてのテーマも再び現れる。

第11章 モアミーズ(2007年)

複数の自我(「私」「もう一人の私」「さらに別の私」「そしてモアミーズ(より多くの私)」)の存在と葛藤をテーマにした、最も哲学的で内省的な作品群。自己分裂と統合の試み、愛の多様な形、過去の重荷、社会の嘘について思索を深める。「フランシス・ブラウン」という影のような人物への語りかけ、「イクトミ」(トリックスターの蜘蛛)という神話的イメージの自己同一化、神への詰問などを通じて、個人のアイデンティティと存在の意味を根源的に問い直す。エルヴィス論の再録も含まれ、感覚の解放としてのロックンロールの革命的意義を再確認する。