Contents

Illusions of causality: how they bias our everyday thinking and how they could be reduced

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4488611/

オンライン版2015年7月2日掲載

Helena Matute,1,* Fernando Blanco,1 Ion Yarritu,1 Marcos Díaz-Lago,1 Miguel A. Vadillo,2 and Itxaso Barberia3,4

概要

因果関係の錯覚とは、実際には関係のない2つの事象の間に因果関係があると思い込んでしまうことである。このような錯覚は、疑似科学や迷信的な思考の根底にあると提唱されており、時には健康、経済、福利厚生といった人生の重要な分野に関わる悲惨な結果をもたらすこともある。

目の錯覚と同じように、よく知られた条件の下では誰にでも起こりうるものである。科学的思考は、これらの問題に対する最善の対策であるが、それは直感的に得られるものではなく、教える必要がある。科学的な考え方を教えるには、因果関係の錯覚についての理解を深める必要がある。

この記事では、我々のグループが過去20年間に行ってきた因果関係の錯覚に関する実験をレビューする。因果関係の錯覚に関する研究が科学的思考の教育にどのように貢献するか、また科学的思考がどのように錯覚を減らすかについて議論する。

キーワード

因果関係学習、認知バイアス、偶発性判断、因果関係の錯覚、支配の錯覚、科学教育、科学的方法、科学的思考

はじめに

今日の世界では、科学的証拠よりも個人的な信念や迷信、疑似科学を信用する傾向が強まっている(Lewandowsky et al 2012,Schmaltz and Lilienfeld 2014,Achenbach 2015,Carroll 2015,Haberman 2015)。迷信的思考、魔法的思考、疑似科学的思考とは、現在の証拠に裏付けられていない根拠のない信念を指す(Lindeman and Svedholm, 2012)。それらの多くは、実際には関係のない事象の間に因果関係を認識してしまう、因果関係の錯覚を伴う。因果関係の錯覚の例は、経済、教育、政治、健康など、日常生活の多くの重要な分野で簡単に見つけることができる。実際、因果関係の錯覚や、自信過剰、コントロールの錯覚、錯覚的相関などの関連する認知バイアスは、金融バブル(例えば、Marmendier and Tate, 2005)社会的ステレオタイプ(Hamilton and Gifford, 1976; Crocker, 1981; Murphy et al, 2011)敵対的な運転行動(Stephens and Ohtsuka, 2014)社会的不寛容や戦争(Johnson, 2004; Lilienfeld et al 2009)代替医療・補完医療の普及などの公衆衛生問題(Matute et al 2011; Blanco et al 2014)などが挙げられる。

例えば、ホメオパシーは、プラシーボ効果以外に患者の健康に因果関係がないことを示す報告が多くある(Shang et al 2005,SinghとErnst 2008,Ernst 2015,National Health and Medical Research Council 2015)。それでも、ヨーロッパ人の34%はホメオパシーが有効だと信じている(European Commission, 2005)。この場合の因果関係の錯覚は、偶然性に基づく非常に単純な直感から生じる。「私は薬を飲む。たまたま気分が良くなった。だから効果がある」。現代の多くの人々は、代替医療が効果的であると信じ、エビデンスのない多くの実践方法が信頼できると信じるようになっている。つまり、治療によって回復がもたらされたかのように感じているのである(Lilienfeld er al 2014)。さらに進んで、科学的医学よりも代替医療を好む人もいる。このような態度は、多くの人々に深刻な問題を引き起こし、時には死に至ることもある(Freckelton, 2012)。

政府や懐疑的な組織が知識ベースの社会を推進しようと努力しているにもかかわらず、そのようなキャンペーンの効果はせいぜい限られている(Schwarz er al 2007; Nyhan and Reifler, 2015)。ヨーロッパ人の5人に2人は迷信を持っており(European Commission, 2010)アメリカ人の35%以上がお化け屋敷や超感覚的な知覚を信じている(Moore, 2005)。ヨーロッパのいくつかの国では、迷信的な考え方や疑似科学的な考え方が増えているようである(他の国では変わっていないが。この種の考え方は、本来ならば対照的な知識や経験的な証拠に基づいて行われるべき健康、経済、家族の決断を導くことが多い。英国では、下院科学技術委員会(House of Commons Science and Technology Committee)(2010)が最近の報告書で、英国政府が「ホメオパシーには有効性を示す信頼できる証拠がない」(p.42)と認めているにもかかわらず、ホメオパシーに資金を提供し、薬局での小売を許可するライセンスを提供しているため、「政府はホメオパシーを有効な医療システムとして推奨している危険性がある」(p.42)と訴えている。似たような状況は、ほとんどの国で見られる。オーストラリアでは、国立保健医療研究評議会(2015)が最近、「ホメオパシーが有効であるという信頼できる証拠がある健康状態は存在しない」と警告する包括的な報告書を発表した(p.6)。この報告書では、さらに一歩進んで、証拠を示すだけでなく、重要なこととして、個人的な信念や経験が信頼できる知識の源ではないこと、因果関係を評価する際には常に科学的手法を用いるべきであることを人々に教えようとしている。

インターネットの時代になり、科学も疑似科学もクリック一つで手に入るようになったことで、多くの人が何を信じていいのかわからなくなっている。科学への拒絶反応は世界的に高まっているようで(Achenbach, 2015)一度広まり始めた神話を根絶することはますます困難になっている(Lewandowsky er al)。 人々が科学を拒絶する理由は様々に考えられる。科学教育を変える可能性のある効率的な公共キャンペーンや政策を作ることを目指すなら、それらに対抗する証拠に基づく戦略を見つけることが優先されるべきである(Schwarz er al)。 Bloom and Weisberg (2007) が指摘しているように、疑似科学的な見解が信頼できる人々によって発信されている社会では、科学に対する抵抗が特に激しくなっている。残念ながら、人々は友人や家族をより信頼することが多いため、科学者が社会で最も信頼できる情報源とみなされるとは限らない(Eiser et al 2009)。例えば 2015年に起きた反ワクチン危機では、科学や政府のアラームにもかかわらず、主に金持ちで高学歴の親が子供にワクチンを打たないと決めているという事実がある(Carroll, 2015)。

主な困難の一つは、人々に事実を示すだけでは、誤った信念を根絶できないことである(例えば、Yarritu and Matute, 2015)。これは時に、神話を強化するという逆効果になることさえある(Lewandowsky et al 2012,Nyhan and Reifler 2015)。さらに、科学的な方法を教えるだけでは十分ではないようで(Willingham, 2007; Schmaltz and Lilienfeld, 2014)科学的なトレーニングを重ねても、多くのナイーブな先入観が残っている可能性がある(Shtulman and Valcarcel, 2012)。しかし、科学的な考え方や科学的手法の使い方を学ぶことは、少なくとも認知的バイアスに対する重要な保護手段となるはずである(Lilienfeld er al)。 実際、科学的手法は、多くの問題の核心にある因果関係の錯覚を打ち消すために開発された、唯一ではないにしても、可能な限り最高のツールであると我々は提案する。しかし、科学的思考や科学的手法は直感的なものではなく、教えたり実践したりする必要がある。因果関係の錯覚がどのように働くのかを理解することで、科学的思考の教え方を改善し、錯覚をより効率的に抑える方法に光が当たるはずである。本稿では、我々のグループが行ってきた因果関係の錯覚に関する実験を振り返り、この研究が科学的思考の教育にどのように役立つかについて議論する。

因果関係の錯覚と偶発性、そして科学的手法

物が実際よりも大きく見えたり、形や色が違って見えたりする錯覚があるように、ある出来事が他の出来事を引き起こしていると錯覚してしまう因果関係の錯覚もある。確かに、大きさや重さを正確に判断するには、専用の道具(メジャーや天秤など)を使わなければならないように、因果関係を判断するにも道具がなければできない。科学的手法、特に実験的アプローチは、社会が因果関係を評価するために開発した外的なツールである。

人は、大きさや色、重さなどを直感的に推測することが多く、外部からの助けがなくても、比較的うまく推測できることが多いのは事実である。しかし、人には間違いがあることを知っている。家を買うときや飛行機の着陸場所を決めるときなど、人生の重要な場面では、ほとんどの人が自分の直感を信じずに、メジャーやGPSなどの外部の助けを借る。同じ理由で、因果関係を直感的に評価しようとした場合、人は比較的正確に評価できることが多くの実験で示されている(例えば、Ward and Jenkins, 1965; Peterson, 1980; Shanks and Dickinson, 1987; Allan, 1993; Wasserman et al, 1993)。しかし同時に、あるよく知られた条件の下では、人が肉眼で因果関係を判断する際に、あからさまな誤りを犯すことがあることも、数え切れないほどの実験で示されている(Alloy and Abramson, 1979; Allan and Jenkins, 1983; Lagnado and Sloman, 2006; Msetfi er al)。 批判的に考え、厳密な方法論を適用して仕事をすることに慣れている科学者でさえ、日常生活の中で迷信を身につけたり(Wiseman and Watt, 2006; Hutson, 2015)因果関係を素早く直感で正確に評価することができないことを忘れたりすることが時々見受けられる(Kelemen er al)。

因果関係の直感的な評価(正しい場合もあれば、偏っている場合もある)の例は、日常生活の中で簡単に見つけることができる。ある企業が新しい研修プログラムを開始したところ、より多くの顧客を獲得することができ、その新しいプログラムが効果的であったと仮定することができる。また、お守りを持って素晴らしいゲームをすれば、そのお守りが勝利に大きく貢献したと感じずにはいられない。このような因果関係を察知する傾向は非常に強く、因果関係を成立させるような因果メカニズムが存在しないと合理的に確信していても、人は因果関係を推測してしまう。例えば、ちょっと台所に行ったときに、お気に入りのスポーツチームが試合に負けていたとする。自分の行動と試合結果の間には因果関係がないとわかっていても、その失敗に自分が多少なりとも責任があるように感じてしまうことは避けられない(Pronin er al 2006)。

因果関係の錯覚を打ち消すためには、錯覚が知性や性格の問題ではないことを理解することが必要である(Wiseman and Watt, 2006)。因果関係の錯覚は、視覚的な錯覚と同じように、誰にでも起こりうるものである。因果関係の錯覚は、視覚的な錯覚と同じように、誰にでも起こる可能性がある。偶然の一致から因果関係を抽出するのである。錯覚に対抗するには、適切な道具を使い、いつ、どのように使うかを知っている必要がある。因果関係の錯覚を防ぐには、懐疑的に疑って、科学的手法、特に実験的手法を厳格に適用する科学的思考に勝るものはないと思う。

因果判断研究の基本的な考え方は、人は曖昧なケースや不完全な証拠を観察しながら、ある関係が因果関係であるかどうかを推論する必要がある場合が多いということである。最も単純な因果学習の場面では、潜在的な原因と結果という2つの事象が、一連の試行の中で繰り返し対になっている。この2つの事象の有無の組み合わせにより、4種類の試行が可能となる。原因と結果の両方が発生する場合(タイプaの試行)原因は発生するが結果は発生しない場合(タイプbの試行)原因は発生しないが結果は発生する場合(タイプcの試行)そして最後に原因も結果も発生しない場合(タイプdの試行)である。この4つの試行のタイプを表11の分割表に示す。

表1 原因と結果が存在するかどうかによる4つの異なるタイプの試行を示す成功条件マトリックス

| 結果が存在する | 結果がない | |

|---|---|---|

| 原因が存在する | a | b |

| 原因がない | c | d |

Δp指数(Allan, 1980)は、参加者が因果関係を主観的に推定する際の基準となる偶発性の尺度として広く受け入れられている(例えば、Jenkins and Ward, 1965; Shaklee and Mims, 1981; Allan and Jenkins, 1983; Shanks and Dickinson, 1987; Cheng and Novick, 1992)。この指標は、潜在的な原因が存在する場合に結果が発生する確率P(O|C)から、存在しない場合に結果が発生する確率P(O|¬C)を差し引いたものとして計算される。これらの確率は、表11の各タイプ(a、b、c、d)の試行回数から簡単に計算できる。

Δp = P(O|C) – P(O|¬C) = [a/(a + b)] – [c/(c + d)] となる。

原因がある場合のアウトカムの発生確率が、原因がない場合よりも大きい場合、Δpは正である。これは、潜在的な原因が結果の発生に寄与していることを意味する。例えば、ある病気から回復する確率が、ある薬を飲んだ時の方が飲まなかった時よりも大きい場合、因果関係が示唆され、その薬が回復を促していると考えられる。

原因がない場合の確率が、原因がある場合の確率よりも大きい場合、Δpは負になる。これは、因果関係があることを意味するが、この場合、原因は結果を生み出すのではなく、結果を阻止または抑制するものである。例えば、ある薬を飲んだときの回復確率が、飲まなかったときよりも低い場合、抑制的または予防的な因果関係があることになる。

今回の目的で最も興味深いのは、条件式がnullの場合、つまり因果関係が存在しない場合である。表2は、ある薬を飲んだ患者の80%が病気から回復したが、薬を飲まなかった患者の80%も同様に回復したという架空の状況の例である。このように、結果は高い確率で得られるが、潜在的な原因の有無には依存しない。このような0偶発的な状況では、潜在的な原因と結果の間に因果関係が存在すると仮定する経験的な証拠はない。したがって、多数の実験参加者にこのような状況を示して因果関係の判断を求めた場合、結果が非常に頻繁に発生し、2つの事象が頻繁に一致しても(すなわち、多くのセルaの事例があるかもしれない;表表22参照)因果関係はないというのが正解となるはずである。

表2 結果が高い確率で発生するが、偶発性がない状況を示す偶発性マトリックス

| 結果が存在する | 結果がない | |

|---|---|---|

| 原因が存在する | 80 | 20 |

| 原因がない | 80 | 20 |

例えば、ある薬を飲んだ患者の80%が病気から回復したが、薬を飲まなかった患者の80%も同じように回復した。

実験参加者は、ヌルコンティジェンシー条件において、潜在的な原因が実際に結果を引き起こしている度合いを過大評価することが多い。これは、因果関係の錯覚(潜在的な原因が被験者の行動である場合には制御の錯覚)として知られている。Δpは、効果に対する原因の影響力を表す規範的な指標として一般的に受け入れられているが、参加者が常にΔpに基づいて因果関係を推定するわけではないことがよく知られている(Allan and Jenkins, 1983; Pineño and Miller, 2007)。参加者は他の指標を使用することもあるし、今回の目的で最も重要なことは、彼らの推定値が他の非規範的な変数によってバイアスされる可能性があるということである。これらの変数が今回の報告書の焦点となる1。

因果関係が存在するかどうかを正しく偏りなく検出することは、ある意味、厳密な実験的アプローチを用いることと同じである。そのためには、人間の因果推論にはバイアスがあることを認識し、潜在的な原因が存在しない場合にどうなるかを検証し、原因が存在する場合と存在しない場合を同数観察し、単なる偶然を疑い、4つの試験タイプすべてについて完全な情報を求める必要がある。そのためには、これらのツールをいつ、どのように使うかを知る必要がある。後述の「因果関係の錯覚」を研究する実験に見られるように、科学的コントロールの基本原理を人々に示すことが重要なのである。

錯覚の見極め方

人がどのようにして現実の因果関係や錯覚を検出するかについての実験のほとんどは、同じ手順のバリエーションである偶発性判断課題を用いている(Shanksらの特集号、1996年、Beckersらの特集号 2007年参照)。この評価方法は、現在では比較的標準的なものとなっており、実験間の比較や新しい応用戦略の評価が容易になっている。この方法は,科学的思考のトレーニングを受ける前と受けた後で,人々が見せる因果関係の錯覚の度合いを正確に推定する必要がある場合にも用いられており(Barberia er al 2013),今回の報告ではこれが特に興味深い。

これらの実験では,被験者は,与えられた原因が存在するか否か,続いて潜在的な結果が存在するか否かを示すいくつかの試行にさらされる(表1).1)。因果関係の錯覚に関する典型的な実験では,表2のような分割表を用いて,帰結のない状況を設定し,錯覚を強めたり弱めたりするために異なるセルを操作する。

実験で使われるカバーストーリーは、医学と健康(Matute et al 2011など)株式と市場(Chapman and Robbins, 1990)食品とアレルギー反応(Wasserman et al 1996)植物と毒物(Cobos et al 2007)などに適用されるように変更されることがある。いずれの場合も、ある操作が因果関係の正確な検出にどのように影響するかを調べることが目的である。実験の最後に、参加者は、潜在的な原因と潜在的な結果の関係を判断するよう求められる。

例えば、参加者に自分が医師であることを想像してもらう実験がある。参加者は、ある病気を患っている架空の患者の記録を見せられる。コンピュータのモニターには、1回の実験につき1人の患者が映し出される。患者の中には薬を飲む人と飲まない人がいます。そして、ある患者は回復し、ある患者は回復しない。この例では、薬が潜在的な原因であり、それは各試験で存在したり、存在しなかったりする可能性があり、結果は病気からの回復であり、それも各試験で存在したり、存在しなかったりする可能性がある。表11に示された異なる試行タイプ(a、b、c、d)は、ランダムな順序で提示される。試行回数(患者数)は、通常20~100回で、40~50回が標準となる。実験の最後に、参加者は2つのイベントの関係について個人的な評価を求められ、通常は0(非効果的)から 100(完全に効果的)までのスケールで評価される。

この課題には多くのバリエーションが考えられるが、中でも特筆すべきものがある。その変数とは、このタスクにおける参加者の能動的役割と受動的役割である。これまでの説明では、参加者は、架空の患者が薬を飲んだかどうかを受動的に観察し、その後、回復したかどうかを観察することができた。これは、薬を飲んだ人を観察したり、読んだりすることによる副次的学習に似ている。一方、能動的な課題を用いた実験では、被験者に症候群の患者を見せて、”この患者に薬を投与したいですか?”と質問する。この実験では、被験者が積極的な役割を果たし、潜在的な原因が提示されるかどうか、いつ提示されるかを決定する。その後、実験者によってあらかじめプログラムされたランダムな、あるいは決められた順序に従って、結果(治癒)が起こるか起こらないかが決まる。これは、痛みを抑えるために薬を飲む人の例えである。これから示すように、いくつかの研究では、この変数が重要な役割を果たしているとされているが、我々は、その効果が他の要因と混同されている場合があると主張する。

参加者の能動的な役割と受動的な役割に加えて、このタスクには他にも多くのバリエーションがあり、参加者の因果関係の推定に影響を与えることがわかっている。例えば、実験の最後に行われる因果関係に関する質問の文言の変更(Crocker, 1982; Vadillo et al 2005, 2011; Collins and Shanks, 2006; De Houwer et al 2007; Blanco et al 2010; Shou and Smithson, 2015)、異なる試行タイプの提示順序(Langer and Roth, 1975; López et al 1998)、判定を要求する頻度(Collins and Shanks, 2002; Matute et al, 2002)原因、予測因子、効果としての関連イベントの記述(Waldmann and Holyoak, 1992; Cobos et al 2002; Pineño et al 2005)2つのイベント間の時間的連続性(例えば、Shanks et al 1989; Wasserman, 1990; Lagnado and Sloman, 2006; Lagnado et al 2007)その他多くの変数があるが、幸いなことによく知られるようになってきた。以下では、ヌルコンティンジェンシーの場合に錯視に最も決定的な影響を与えると思われる変数に焦点を当てて説明する。

結果の確率

帰結の過大評価に影響することがわかった最初の変数の一つは、帰結の発生確率である。多くの空洞化実験では、目的の結果が単なる偶然であっても高い確率で発生する条件(例えば、原因の有無にかかわらず75%の確率で発生する条件)と、低い確率で発生する条件(例えば、原因の有無にかかわらず25%の確率で発生する条件)を比較している。因果関係の錯覚は、結果が高い条件の方が低い条件よりも系統的に強い(Alloy and Abramson, 1979; Allan and Jenkins, 1980, 1983; Matute, 1995; Wasserman et al 1996; Buehner et al 2003; Allan et al 2005; Musca et al 2010)。このように、ある結果を得ようとして、その結果が頻繁に起こる場合には、その結果がめったに起こらない場合に比べて、行動が効果的に行われているという感覚が非常に強くなる。これは通常、アウトカム密度またはアウトカム頻度バイアスと呼ばれる。

結果の確率が因果関係の認識に影響を与えることを知ることは重要だ。因果関係の錯覚に陥りやすい状況、例えば、自然に治ることが多い病気や痛みの症状などを知ることができる。これは、疑似科学や魔法のような思考に陥りやすい状況があることを説明している。例えば、アメリカでは(自然寛解の割合が高い)腰痛の治療法として代替医療が好まれており、腰痛のプライマリーケアの40%を代替医療者が行っている(White House Commission on Complementary and Alternative Medicine Policy, 2002)。一方、自然寛解の可能性が低い疾患に対しては、代替医療はめったに使われない。

Outcome-density biasにより、望ましい結果が頻出するnull-contingency条件は、因果関係の錯覚を起こしやすいことが予測できる。しかし、そのような場合、結果の確率を下げることはできないので、錯覚を防ぐことは困難である。応用的な環境では、反応に依存しない結果が発生する確率は、定義上、個人ではコントロールできない。我々はそれを変えることはできない。したがって、我々の役割は、この問題に対する認識を高め、結果が頻繁に起こる場合には自分の錯覚を見極めるように人々に注意を促すことである。そのためには、科学的思考の習慣を身につけることが最大の防御となるはずである。

原因の確率

原因の確率は、因果関係の錯覚に影響を与えることがわかっているもう一つの変数である。他のすべての条件が同じであり、かつ帰無条件であれば、原因が75%の確率で発生する場合には、25%の確率で発生する場合に比べて、原因が結果をもたらすという錯覚が有意に強くなる。この効果は、原因-密度または原因-頻度バイアスとも呼ばれ、多くの実験で示されている(Allan and Jenkins, 1983; Wasserman et al 1996; Perales et al 2005; Matute et al 2011; Vadillo et al 2011; Blanco et al 2013; Yarritu et al 2014)。結果の確率が高い場合には、偶然の機会が多くなるため、その効果は特に強くなる(Blanco er al)。

幸いなことに、この場合、人々の錯覚を減らすために多くのことができる。結果の確率は現実の無効な偶発性の状況ではコントロールできないとしても、原因の確率は比較的簡単に修正できるものである。例えば、自然寛解という高い結果確率を持つ、人気のある(そしてインチキな)痛みの治療法を想像してみてほしい。代替医療ではよくあることであるが、この治療法では原因の頻度が非常に高くなっている(例えば、2時間ごとに薬を飲まなければならないなど)。そのため、ほぼ確実に錯覚が起こる状況の一つであることがわかっている。これまで述べてきたように、自分の信念が間違っていることや、効果があるように見えるお気に入りの治療法が無害であることを人々に納得させることは非常に難しいことである。しかし、重要なことは、少なくとも原因がないときに何が起こるかをテストできるように、薬を飲む頻度を減らすように説得することができるかもしれないということである。この戦略は実験室でうまくいくことがわかっている。原因の頻度を減らしても結果が続くのであれば、潜在的な原因と結果は完全に独立していることを認識でき、錯覚は軽減される(Blanco et al 2012; Yarritu et al 2014)。これから紹介するように、これは簡単な指示や、潜在的な原因の発生確率を下げるような手段で行うことができる。

このように、偽の治療法を使用しないように人々を説得するのは難しいかもしれないが、少なくとも、治療頻度を減らす動機付けとなる優れたキャンペーンを行えば、錯覚を減らすことができることがわかっている。実際、参加者自身が行動を起こす必要はないこともわかっている。受動的曝露を用いた実験では、被験者は、実験中に架空の患者に起こったことを、テレビを見るように受動的に観察するだけであった。その結果、被験者自身が行為を行わなくても、原因があるケースを多く観察するのと少なく観察するのとでは、被験者が抱く錯覚に大きな影響を与えることがわかった。治療に従った患者が少ない症例を観察した人は、有意に弱い錯覚を報告した(例:Matute et al 2011,Vadillo et al 2011,Yarritu et al 2014)。このように、より効果的と思われる治療法をより高い頻度で使用する傾向があるだけでなく、使用頻度の高い治療法をより効果的だと認識する傾向もあるのではないであろうか。つまり、有効性の認識は使用量を増加させるが、使用量の増加は有効性の認識も増加させるのである(Blanco er al)。 したがって、因果関係が存在しないこと(例えば、ホメオパシーが効かないこと)を人々に示すためには、潜在的な原因の使用頻度を下げてもらうか、あるいは、使用していない人がどうなるかを示すだけで十分である(例えば、ホメオパシーを使用していない人が同じように回復することを示すことで)。

原因と結果の偶然の一致

因果関係の推定において多くの人が系統的な誤りを犯す状況の一つは、二つの事象が時間的に、あるいは時間的に連続して発生し続け、最初の事象が二番目の事象を引き起こしていることを示唆している場合である(例えば、Shanks er al)。1989; Wasserman, 1990; Lagnado and Sloman, 2006)。因果関係の連続性は、人間や他の動物が因果関係を推論するために使用できる主な手がかりであるため、我々はそのような場合に因果関係を推論し、その推論は多くの場合正しいものとなる(Wasserman and Neunaber, 1986; Shanks et al 1989; Wasserman, 1990; Buehner, 2005; Greville and Buehner, 2010)。しかし、因果関係がなくても、事象が時間的に連続して起こる場合、人は誤ってではあるが、それらの間に因果関係があると推論する傾向がある。

実際、偶発性行列の4つの試行のうち、人は原因と結果が一致しているセルaの試行を特別に重視する傾向がある(Jenkins and Ward, 1965; Crocker, 1982; Kao and Wasserman, 1993)。つまり、ヌルコンティンジェンシーの状況であっても、原因と結果の一致(セルaの試行)の数が多ければ、因果関係を推論する傾向が強いかもしれないということである。実際、原因と結果の両方の確率が高ければ、必然的にセルa試行が多くなるので、セルaは前2節で述べた要因と密接に関係している。当然のことながら、補完代替医療や奇跡の商品を宣伝するキャンペーンでは、自分のアドバイスに従った後の多くの成功例を常に潜在的な顧客に伝え、アドバイスに従わずに成功した人については一切触れないという手法が用いられている。今回の実験で明らかになった教訓は、政府や医療機関が詐欺的な商品の広告に対抗するために行う情報提供キャンペーンでは、明らかにその商品を使用しなかった人たちを強調する必要があるということである(表1)1のc、dのセル)。このように、真実だけでなく、4つの試験(a、b、c、d)を含めた完全な情報を発信することで、人々が十分な情報に基づいて判断できるようにすることが重要だ。

つまり、結果と原因の両方の確率は、無効条件下で人々が抱く因果関係の錯覚の度合いに影響を与える変数であると言える。原因と結果の確率が高ければ高いほど、原因と結果が一致する確率が高くなり、人々が因果関係を推論する確率が高くなる。さらに、結果と原因の両方の確率が高い場合には、試行の大部分がセルによる観察になるという特殊な状況が発生する。原因と結果の両方が頻繁に起こるときに多くの一致があると、因果関係の錯覚が生じるようである(Blanco et al 2013)。したがって、この錯覚を減らすためには、可能な限り結果と原因の確率を下げ、完全な情報を求めるべきである。

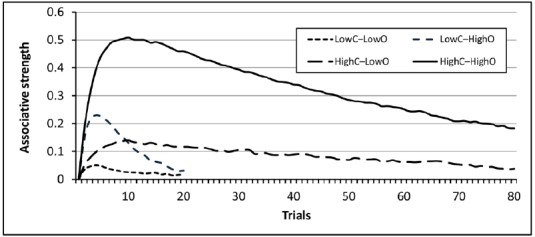

これまでに述べた効果は、人間の判断だけを偏らせるものではないようだ。原因と結果の確率は、偶発性を検出するための機械学習アルゴリズムにもバイアスをかけることができることが、コンピューターによるシミュレーションで示されている。例えば、図11は、人気の高いRescorla-Wagner学習アルゴリズム(Rescorla and Wagner, 1972)に基づいたコンピュータシミュレーションの結果を示している。このモデルは、予測誤差を最小限に抑えながら、環境中に共存する原因と結果を関連付けようとするものである。図11に示した4本の線は,Blanco et al 2013)が用いた4つの条件のそれぞれにさらされたときのモデルの挙動を示している.この実験では,参加者全員が,潜在的な原因と結果の間の偶発性が実際には0であるような試行の連続にさらされた。原因の確率は,参加者の半分が高確率(0.80),残りの半分が低確率(0.20)であった。これとは逆に、結果は半数の人が0.80という高い確率で、残りの半数の人が0.20という低い確率で現れる傾向がある。

図1 Blanco et al 2013,実験1)が提示した4つの実験条件を、Rescorla-Wagner学習アルゴリズムを用いてコンピュータ・シミュレーションした結果

このシミュレーションは、Alonso et al 2012)が開発したJavaシミュレータを用いて行った。このシミュレーションでは,学習率パラメータをαcause = 0.3, αcontext = 0.1, βoutcome = β∼outcome = 0.8とした。

図1に示すように、モデルは多くの試行を経て、すべての条件で低い連想力に収束する傾向がある。これは、原因と結果の間の真の偶発性がすべてのケースで0であることを考えると自然な結果である。しかし、モデルがこの漸近線に到達する前に、原因の確率と結果の確率の両方によって一時的に人間と同じような偏りが生じる。原因の確率と結果の確率がともに大きい場合,0の条件を学習する能力は最も遅くなる。このモデルでは、十分に多くの試行回数をこなせば、最終的には錯覚がなくなると予測されているが、実際の被験者に見られる因果関係の錯覚を模した結果であり、確率がともに大きい場合には、より強い錯覚を示す傾向がある。このことは、50回と100回の訓練試行を用いたヒトでも確認されている(Blanco er al 2011)。この結果は、人もモデルも、潜在的な原因と結果の間に幻想的な相関関係を推測してから、その相関関係が因果関係を示唆していると考えるため、特殊な形の幻想的な相関関係とみなすこともできる。

興味深いことに、因果関係の錯覚に影響を与えると文献に書かれている変数は他にもたくさんあるが、よく見ると、結果の確率が高い状況、原因の確率が高い状況、あるいはその両方が含まれているものが多いのである。したがって、錯覚に影響を与えるとされている要因の多くは、この2つの確率が影響している場合に過ぎないのかもしれない。以下では、これらの変数のいくつかについて説明する。

結果の最大化と因果関係の検証

説明したように、成功報酬型学習課題には受動的バージョンの実験もあれば、能動的バージョンの実験もある。能動的バージョンでは、参加者の行動が結果の潜在的な原因となり、参加者は原因がいつ、どのくらいの頻度で提示されるかを決定する。したがって、能動版でも受動版でも結果の発生は同じようにあらかじめプログラムされているが、能動課題では、参加者が原因を導入する時期と頻度に応じて、潜在的な原因と結果の間の偶然の一致の数を増やす可能性がある(Matute, 1996; Hannah and Beneteau, 2009)。したがって、参加者は、分割表の度数に影響を与えることができる(表1).1参照)。このような場合、結果がコントロールできないにもかかわらず、参加者はあたかも自分がコントロールしているかのように感じることがある(Blanco et al 2011)。これは道具的行動の一般的な特徴であり、個人が自由に原因を導入できるような現実の制御不可能な状況で起こる。例として、雨のダンスを考えてみよう。雨はコントロールできないが、古代の部族がダンスをする頻度は、原因と結果の一致の数に影響を与える決定であり、その結果、因果関係の認識に影響を与える可能性がある。

この効果は参加者の目標や行動に依存するので、それらの目標やそれに伴う行動を変えるように指示することで、少なくとも部分的には修正することも可能である。Matute(1996)は、因果関係の錯覚を示す実験参加者は、通常、結果を最大化することが目的である自然主義的な環境にさらされているため、(原因の)確率が高い行動をとる傾向があることを観察した。一方、帰結条件の正確な検出を報告した研究では、実験参加者に対して、(結果を最大化するのではなく)結果をどれだけコントロールできるかを評価することが目的であることだけでなく、潜在的な関係性をどのように評価するのがベストかを伝える傾向があった。これらの実験の参加者は、因果関係が存在するかどうかを検証するよう求められ、その目標を達成するための最良の方法は、約50%の試行で原因を導入することだと指示された。これにより、潜在的な原因があるときとないときに何が起こるかを知ることができた(Shanks and Dickinson, 1987; Wasserman, 1990)。いわば、科学的制御の原理を参加者に教えたのである。潜在的な原因がある場合とない場合の結果をテストするように促すことで、被験者は偶発的な要因がないことを正確に検出したのである。これは、被験者に直接(かつ単純な)指示を与えることで、正確な検出が促進されることを示唆している。

人は、ある結果を最大化しようとするときに頻繁に行動する傾向があり、それが因果関係の錯覚を高める。原因の確率を下げる(毎回の行動を控える)ように指示することは、錯覚を減らすために有効な戦略であることが示された(Blanco er al)。 この戦略では、行動したときとしなかったときに何が起こるかを教える。2つの変数の間の因果関係を検証するためには、これらの変数を制御し、潜在的な原因がある場合とない場合で何が起こるかを見ることを学ぶ必要があるのである。

行動のコスト-二次的効果

ここまで、原因の確率を明示的に下げることで、原因がない場合にどうなるかを実感できる条件をいくつか紹介していた。前述したように、これは科学者が因果関係を正確に認識するために開発された実験法の基本である。しかし、自然界の多くの状況では、人は結果を最大化するために非常に高い確率で行動する傾向があり、そのためにヌルい偶発性を検出することができない。多くの例がある。痛みがあるとき、我々は提供されるかもしれない救済策を受け入れる傾向が強いであろう。望ましい、本当に必要な結果を得ようとする努力を控えろというのは、不可能ではないにしても、非常に難しいことであろう。

しかし、行動の確率を下げてしまう要因もある。ひとつは、行動にかかるコストである。エネルギーやその他のコストが高い場合、人々はその行動の頻度を減らす。そのような状況下では、因果関係の錯覚が減少することが予測される。例えば、薬の副作用がある。ほとんどの薬には副次的な効果があり、それを服用するとコストがかかる。これまでの議論によれば、摂取量が減ることで、無効条件の検出がより正確になるはずである。同じ理由で、効果がなくても副次的な効果がある薬であれば、人々はその無効条件をより簡単に検出できるはずである。しかし、効果のない偽薬には、一次効果も二次効果もないことが多いのである(ホメオパシーなどの補完医療も同様です)。エビデンスがないとわかっていても代替医療を好む人が多いのは、このためかもしれない。副作用がないと推定されることで、多くの人がそれらの薬を自由に、頻繁に服用するようになり、原因の確率が高いことが知られているので、効果があるという錯覚が大きくなるはずである。

この見解を検証するために、Blanco et al 2014)は上述の標準的な成功条件学習課題を応用した。参加者は、コンピュータ画面を通して架空の患者の記録を1人ずつ見せられ、これらの患者に新しく発見された薬を投与するか、何もしないかを決めた。そして、それぞれの患者が良くなったかどうかのフィードバックを受けた。これまでの実験と同様、薬と治癒の間には何の関係もなかった。今回の実験で重要な操作は、あるグループでは薬を飲んだ患者に必ず二次的な効果が現れたのに対し、もう一つのグループでは二次的な効果が現れなかったことだ。予想通り、副次的な効果が出なかった被験者は、薬を投与する頻度が高かったため、薬を投与しても同じ確率で回復することを学習できなかった。そのため、二次効果のないグループでは、この投与頻度の高さが、より強い因果的な錯覚をもたらしたのである。本研究では、より効果的だと思われる薬を使用する傾向があるだけでなく、薬を頻繁に使用するという単純な事実が、その薬が効果的であるという思い込みを促進することが示された。これにより、薬の使用と効果の認識の間に悪循環が生じていることがわかった。

これらの結果から、代替医療・補完医療がこれほどまでに普及している理由の一つは、まさに副次的な効果がないと考えられているからだと考えられる。この結果から、代替・補完医療が普及している経路の一つとして、副次的な効果がないとされる代替・補完医療が挙げられる。そのため、その治療法を使わなくても同じ確率で結果が出るのであれば、それを知覚することができないのである。

うつ病

無効条件の知覚に大きな影響を与えることが示されているもう一つの変数は気分である。Alloy and Abramson (1979)の古典的な研究によると、うつ病の人は非うつ病の人に比べて、非偶発的条件におけるコントロールの不在をより正確に検出する。この抑うつ的現実感効果は、様々な条件下で再現されている(例えば、Moore and Fresco, 2012; Kornbrot et al 2013; Byrom er al)。

当初、この効果は、うつ病の人は、非うつ病の人の幸福感を促進すると想定される一連の利己的バイアスを欠いていると仮定することで説明されていた。非うつの人は、自分が環境をコントロールしていると感じる傾向があり、それが気分を良くし、うつから守ってくれるのである(Alloy and Abramson, 1988; Taylor and Brown, 1988, 1994; Alloy and Clements, 1992)。別の見解では、これらの効果は動機付けバイアスではなく、異なる認知戦略の結果であると解釈している。具体的には、うつ状態の人は、原因なしの試行をどのように処理するかが異なることがわかっている(Msetfi et al 2005)。

これらの解釈の利点を議論することなく、本論文で概説した一般的な枠組みに沿った別の解釈を提案し、抑うつ的現実主義に関するこれまでの提案を補完する可能性がある。Blanco et al 2009, 2012)によると、うつ病の一面は受動性が高いこと、つまり自発的な反応を起こす能力が低下していることである。抑うつ的リアリズムの実験において、うつ病の参加者と非うつ病の参加者を比較する場合、原因(参加者の行動)の発生頻度は通常、報告されない。したがって、非うつ状態の参加者は、結果を得るために、うつ状態の参加者よりも高い頻度で行動している可能性がある。もしそうだとすると、この種の実験や現実の状況では、結果が比較的高い頻度で発生すると仮定すると、非うつ状態の参加者は、より多くの偶然性(タイプaのセル、表1).1)にさらされることが容易に予想される。これにより、自分が結果をコントロールしているような錯覚を覚えるのである。実際、Blanco et al 2009, 2012)は、うつ病のリアリズム効果は、少なくとも部分的には、うつ病患者がより受動的であるという事実に起因する可能性があることを示した。彼らは結果を得るために行動する頻度が低く、そのため原因提示型の試行にさらされる回数が少なくなる。その結果、彼らのコントロールの錯覚は低くなる。

したがって、うつ病の人は非うつ病の人に比べて、無効偶発性の推定が正確なようであるが、これは必ずしもうつ病の人が賢明であることを意味するものではない。むしろこれは、原因の確率が因果関係の錯覚を強めたり弱めたりする上で果たす強固な役割の追加的な結果であると思われる。このことは、非うつ病患者に、ある試行では潜在的な原因を導入し、他の試行では導入しないことで、より受動的になるように指導し、結果に対して実際にどれだけコントロールできるかを学ばせる必要があることを強調している。

個人的関与

因果関係やコントロールの錯覚に関する実験の結果に影響を与える最も重要な変数の一つとして、被験者の個人的関与の度合いが以前から提案されていた。原理的には、実験参加者が個人的に、できるだけ多くの架空の患者を治すことに関わっているのか、それとも、薬を飲んで回復するかどうかを観察しているだけなのかによって、実験結果は大きく異なるはずである。前述のように、コントロールの錯覚は、典型的には利己的なバイアスの一種であると解釈されている(Alloy and Abramson, 1988; Taylor and Brown, 1988, 1994; Alloy and Clements, 1992)。したがって、人々が自分の行動とは関係のない原因と結果を観察しているだけのときには、発生しないはずである。

この見解を明示的に検証した数少ない研究の一つがAlloyら(1985)によるものである。一方のグループでは、潜在的な原因は参加者の行動であり、他方のグループでは潜在的な原因は中立的な出来事であった。錯覚は、参加者の行動が原因の場合に強くなり、コントロールの錯覚を起こすためには、個人的な関与が必要であるという見解を支持しているように見えた。しかし、この実験をよく見ると、参加者が原因を紹介した試行の割合は報告されなかった。このことから、個人的に関与した参加者は、観察者のグループよりも高い確率で原因に触れる行動をとっていた可能性が残されている。もしそうであれば、過去の研究で個人的関与が原因の確率と混同されていたかもしれない。

そこで、ヨークドデザインを用いて、個人的関与以外はグループ間で一定になるように実験を行った。片方のグループは架空の患者に薬を投与し、もう片方のグループはただ観察するというものであった。結果はすべての参加者にとってコントロールできない(あらかじめプログラムされている)ものであったが、ヨークドグループの参加者は、アクティブグループの参加者が生み出した原因と結果のシーケンスと同じものを観察した。その結果、どちらのグループも同じような因果関係の錯覚を示した。参加者の判断は、実験でアクティブになったか、ヨークされたかにかかわらず、違いはなかった(Yarritu er al 2014)。むしろ、参加者の判断は、潜在的な原因が発生する確率に影響されていた(この実験では、潜在的な原因は薬物の投与であり、能動グループでは参加者自身の行動と一致していたのに対し、ヨーキンググループでは第三者の行動と一致していたことを思い出してほしい)。このように、原因の確率は、錯覚の発生に対する個人的な関与よりも強い決定要因であると思われた。

この知見を確認するために、(Yarritu et al 2014)は、潜在的な原因の確率と個人的関与の度合いを明示的に操作した別の実験を行った。参加者の半数はできるだけ多くの患者を治そうとするように求められ、残りの半数はパートナーが何をしているかを観察するだけとした。積極的な参加者のモチベーションを高めるために、自分のパフォーマンスが、隣の個室にあるクローン機から画面を観察している他の参加者にモニタリングされていることを意識させた。これとは逆に、各グループの半数の参加者には薬の供給量を少なくして、少数の患者に低い確率で薬を投与するようにした。もう一方のグループは、薬剤を大量に与えられ、高頻度で薬剤を投与するように誘導された。この結果は、患者の治療に個人的に関わっているかどうか(観察しているかどうか)よりも、薬剤が投与される確率のほうが判断に強い影響を与えるという、これまでの知見を裏付けるものであった。

これは、個人的な関与がコントロールの錯覚を増大させることを示すすべてのケースが、原因の確率効果に還元できるということではない。しかし、個人的に関与している人は、関与していない人に比べて、望ましい結果を得るために行動することが多いため、文献には混乱が生じている可能性がある。そのため、関係者の方が原因となる可能性が高くなり、先に示したように、偶然の数が増えて、錯覚を起こしやすくなる。結果として、個人的に関与している危機的な状況では、距離を置くか、より客観的で中立的な観察者に因果関係の有無を判断してもらう必要がある。

原因が複数ある場合

偶然の一致だけでは、因果関係を強く感じられない場合がある。複数の可能性のある原因が一緒に提示され、その後に結果が続くと、原因は結果との関連性を求めて互いに競い合う傾向がある。原因と結果の一致が多くても、他の原因がより強烈であったり、以前から結果と関連していたりすると、これらの原因のうちの1つへの因果関係の帰属を強めるのに有効ではないかもしれない(Rescorla and Wagner, 1972)。このような複数の潜在的原因間の競合による効果は、人間と他の動物の両方でよく知られている(例えば、Shanks, 2007; Wheeler and Miller, 2008)。

この考えをもう少し進めると、結果が行動と無関係な状況では、結果に対する潜在的な代替説明について人々に知らせることで、因果関係の錯覚も減るはずだと予測することもできる。この考えを検証したのが(Vadillo et al 2013)で、グループの1つに結果に対する代替説明の可能性を指示した。予想通り、結果が容易に帰結できる代替説明を受けたグループは、代替説明の提案を受けなかったグループに比べて、因果関係の錯覚が減少した。このように、代替原因の存在を知らせることで、錯覚を減らすことができる。

しかし、代替原因の存在は必ずしも有益ではない。2つの原因がある場合、人々は間違った原因を選択する可能性がある。例えば、睡眠改善のためにプラシーボ薬を飲んでいる患者がいるとする。友人は彼に、薬はただの砂糖で、新しい治療を始めるべきだと言った。彼は迷ったが、最終的に友人のアドバイスに従うことにした。彼は心理学者を訪ね、証拠に基づいた治療を開始する。しかし、念のため、彼はプラセボ薬をやめず、補完的な治療として使い続けている。そうすると、改善が新しい治療法によるものなのか、それともプラセボ薬によるものなのか、彼にはわからなくなってしまうからである。たとえ新しい治療法が効いたとしても、その効果が誤って古いプラセボ薬のせいだと考えてしまう可能性がある。

代替療法は、他の治療法に加えて行われることが多く、このような使い方をしても害はないと考えられている。確かに、代替療法は、効果的な治療法を行わなくなる可能性があるため、有害であると考える人も多いであろう。しかし、補完的に使用する場合、代替療法は絶対に無害であると思われ、この使用に反対する人はほとんどいないであろう。しかし、これまで述べてきたように、複数の原因が考えられる場合には、両方の原因の間で競争が起こり、一方が有力な候補と考えられれば、他方は弱い候補と考えられるようになる。実際、人間や他の動物を対象とした多くの実験で、2つの原因が一緒に提示され、その後に結果が続く場合、その結果との関連性の履歴を持つ原因の1つが、最も新しい原因への因果関係の強さの帰属と競合する可能性があることが報告されている(Shanks and Dickinson, 1987; Shanks, 2007; Wheeler and Miller, 2008; Boddez et al 2014)。

このことを踏まえて、(Yarritu et al 2015)は、原因の1つと結果との過去の履歴が単なる幻想であった場合にも、同様の効果が生じるかどうかを尋ねました。彼らは2つのグループに、前のセクションで説明した課題で薬物Aの効果を評価してもらった。第1段階では、架空の患者が回復した試行の割合は、薬を飲んだかどうかにかかわらず同じで、あらかじめプログラムされたランダムな順序で決定された。しかし、一方のグループには薬が効いているという強い錯覚を、もう一方のグループには弱い錯覚を起こさせた。これは、原因(架空の患者が薬を飲むこと)の確率を操作することで行われた。続いて,第2段階では,被験者全員に,A剤と新薬B剤の併用治療を受けた患者と,何も治療を受けなかった患者が,その後,回復したり,しなかったりする様子を見せた。併用薬を服用して患者が回復した試験の割合は、薬を服用せずに回復した試験よりも高く、この割合はすべての被験者で同じであった。つまり、フェーズ2ではB剤が有効であった。しかし、その後のテスト段階でB薬の有効性を問うと、フェーズ1でA薬に対する強い錯覚を起こしていたグループでは判定が低くなっていた。薬Aが有効であるという前もっての錯覚が、フェーズ2における薬Bの有効性を検出する能力を低下させたのである。このことは、思わせぶりな投薬は、たとえ補完的であっても、人々が通常期待する以上の害をもたらすことを示唆している。

忌避すべき条件。逆もまた然り?

ここまで、因果関係の錯覚が起こるのは、人が望む事象を手に入れようとする食欲的条件であるとしていた。しかし、多くの迷信や因果関係の錯覚は、結果が不運や不幸といった望ましくないものである嫌悪的な条件で起こる(例えば、Blum and Blum, 1974; Aeschleman er al)。 ヌルコンティンジェンシーが起こる可能性のある、少なくとも2種類の嫌悪的または否定的な条件を区別する必要がある。最初のものは逃避と回避の行動に類似している。原因と結果の間に偶発性がないにもかかわらず、参加者の行動が嫌悪事象の終了(または回避)に続いているかのように見える。よくある例は、不幸を避けるために木に触れることである。この最初のタイプのネガティブな迷信は、これまでに説明した食欲をそそる結果を伴うものとほぼ同じように機能する。人は一般的に、嫌悪的な刺激からできるだけ頻繁に逃れよう、避けようとするために、確率の高い行動を行う(Matute, 1995, 1996; Blanco and Matute, 2015)。したがって、因果関係の錯覚を減らすために提案された戦略のほとんどは、このような場合にも役立つはずである。

2つ目のタイプは、罰の条件に類似している。参加者の行動が不運をもたらすわけではないが、あたかもそうであるかのように見える。例えば、13番の列に座ったり、黒猫を見たりすると、不運をもたらすと考えられる。これらのケースは、説明したものとは異なる働きをする。嫌悪的な結果が行動についてくる(ように見える)と、人は自分の行動(=原因の確率)を減らす傾向がある。このことは、こうした罰のような状態と食欲のような状態の違いを理解する上で重要だ。人はこの場合、食欲的な条件とは対照的に、行動の頻度を減らす傾向がある。したがって、結果が自分の行動とは無関係であることを認識させるためには、我々の戦略は食欲的条件で用いられるものとは逆でなければならない。

この見解を検証するために、MatuteとBlanco(2014)は、食欲的条件で錯覚を減らすために示されたのと同じ指示を、罰的条件で用いた。その結果、結果の潜在的な代替原因について警告しながら、原因(=自分の行動)の確率を下げるように求めると、錯覚が減るどころか増えてしまうことがわかった。その理由はおそらく、コントロールできない嫌悪的な結果が行動についてくる場合、人はデフォルトで頻繁に行動するので、その行動が罰せられているように見え、結果をコントロールできていないと感じるからであろう。しかし、嫌悪的な結果の原因となる別の可能性がある場合、人々は行動の頻度を減らし、それでも嫌悪的な結果が発生し続けると、人々は結果の発生に責任がないことが明確になる。自分の行動が罰せられているとは思わなくなり、コントロールできるという錯覚が高まる。したがって、罰ゲームのような状態では、原因がある試行を減らすように指示するのではなく、原因がある試行を増やすように指示するのが最適な戦略である。そうすれば、自分がコントロールできないことを察知しやすくなる。例えば、13番の行を選ばないようにお願いするのではなく、13番の行をより多く選ぶようにお願いすることで、負の錯覚を減らすことができるのである。

教育戦略の立案

科学教育の現場では、個人的な発見と伝統的な指導のどちらで学ぶのがよいかについて長い間議論されていたが、最近の報告では、科学的手法を学ぶためには直接指導が好ましいことがわかっていた(Klahr and Nigam, 2004など)。このように、直接指導の利点を活かして、因果関係の錯覚を防ぐことができる。しかし、潜在的な深刻な問題として、人々がバイアスから解放されているという信念に基づいて動機づけられていないために、推奨を無視する可能性がある。多くの人は、他人の認知バイアスを認識することはできても、自分自身のバイアスを認識することは苦手である(Pronin er al 2004, 2002)。因果関係の認識が完璧ではないことを認識させることで、因果関係を正確に評価するための科学的手法を学ぶ動機付けになるという仮説を立てることができる。

この考えに沿って、Barberia et al 2013)は、思春期の子どもたちに、身体能力や認知能力の向上に役立つ奇跡の製品を開発したと伝えた。これはかなり芝居がかった形で行われ、10代の若者たちは、いくつかの認知的・身体的なエクササイズを通して、製品(普通のフェライトの破片)の特性を試すことができた。若者たちは、偽物の製品が本当に効果があると信じ込まされた後、フェライトの効果をより正確に評価するための方法に耳を傾けることができた。彼らは、科学的手法に関するセミナーを受け、外部変数や交絡変数をコントロールすることの重要性を強調された。そして、製品の正体と、自分たちがいかに偏った見方をしていたかを知らされた。最後に、前節で述べた標準的な手順で、因果関係の錯覚を評価した。

その結果、介入を受けた学生は、介入を受けていないナイーブな参加者の対照群と比較して、標準化された判断タスクにおいて、原因を導入する確率(行動する確率)を下げ、因果関係の錯覚が有意に弱くなったことがわかった。介入の成功の鍵となったのは、学生に自分自身のバイアスを自覚させることが、科学的手法のよりアカデミックな説明が学生の行動や思考に与える影響を強化する上で重要であったのではないかと推測している。今後の介入は、初期段階の役割など、介入を成功させた重要な要素を解明することに焦点を当てるべきである。この結果は、認知的バイアスは打ち消すことができないという拡大解釈に反して、効果のある手順があり、それを文書化する必要があることを示唆している。

因果関係の錯覚を減らすこと、あるいは他のバイアスを減らす試みについて、他に多くの系統的な研究があることを我々は知らない(例えば、Arkes, 1991; Larrick, 2004; Schmaltz and Lilienfeld, 2014)。Lilienfeld et al 2009)が述べているように、過去数十年の間に認知バイアスに関する研究がこれだけ行われているのに、デバイアスに関する研究がほとんど行われていないのは不思議なことである。我々は、科学的手法の教育を改善し、因果関係の錯覚を減らすことができる、証拠に基づく戦略の開発に貢献できたことを願っている。

考察

因果関係の錯覚を減らす方法について、報告された実験からいくつかの提言を得ることができる。まず、望ましい結果がめったに起こらない場合には、因果関係の錯覚が弱くなることがわかっている。この変数は、ヌルコンティジェンシー条件では通常コントロールできないが、迷信や因果関係の錯覚が観察されやすい条件を予測するための重要な手がかりとなる。

また、原因の確率が低いと、錯覚は弱くなる。これは制御可能な変数であり、多くの研究室の多くの実験で因果関係の錯覚に影響を与えることが示されている(Allan and Jenkins, 1983; Wasserman et al 1996; Perales et al 2005; Vadillo et al 2011)。そのため、錯覚を抑えるために使用することができる。思わせぶりな製品広告は、原因が存在し(製品の使用)製品が効果的に作用する場合のみに言及している(表1).1のセルaインスタンス)。このように、政府が利用できる非常に単純な戦略は、潜在的な原因がないケースのデータもマーケティングキャンペーン中に提示されるようにすることである。これに関連して、政府が用いるべきさらに優れた戦略は、データの使い方を人々に教えることである。政府は、原因不明の症例に関する情報がすぐに得られない場合には、その情報を求める必要があることを人々に教えることができる。言い換えれば、政府は(理系の学生に限らず)人々に、日常生活の中で科学的思考をよりよく活用する方法を教えることができる。

また、実験の結果、原因の確率の影響(原因密度の偏り)は、落ち込んでいる人が受動的になることで間接的にも観察されることがわかった。さらに、この効果は、ほとんどの場合、人が原因を導入するデフォルトの傾向を減らすような他の条件でも観察される。他の例としては、潜在的な原因がコスト高であったり、望ましくない副次的な効果をもたらす場合が挙げられる。このようなケースでは、人々は原因をあまり導入しないので、何もしなかったときに何が起こるかを学ぶことができる。同様に、自分の行動が原因となっている場合よりも、原因と結果が共存しているのを見ているだけの場合の方が、錯覚は弱くなる。また、救急救命室の医師のように、結果を得ようとしている場合には、錯覚が強くなる。これは、科学者が健康問題に対する薬の効果を検証するときのように、人が自分の因果関係の度合いを見つけようとする場合とは対照的である。

さらに、罰のような状態のように、原因の後に望ましくない事象が続く場合など、結果が逆になるケースもある。また、潜在的な原因が複数あり、ある原因が他の原因への帰属を同時に妨げているために、手がかり競争の原理が適用されるケースもある。このような手掛かり競合効果によって、錯視量が減少する場合もあれば、増加する場合もある。つまり、現在、非常によく知られていて、多くの実験で検証され、その効果が予測できる変数がたくさんあるということである。そのため、多くの人がどのような場合に錯覚が強くなったり弱くなったりするのかを予測することができるようになった。この知識を利用して、錯覚が起こりやすいときに、人々に注意を促すことができる。また、どのような場合でも、科学的制御の基本原理や実験パラダイムを学ぶことで、潜在的な原因を導入する確率を下げるように指導すれば、錯覚を抑えることができることも、実験からわかっている。

この点を踏まえて、我々は、因果関係の錯覚に陥りにくくなるためのツールを青年たちに提供するための例として、教育戦略の概要を説明した。基本的な考え方は新しいものではない。科学的な考え方や、基本的な科学的原理を自分の興味のある分野に応用する方法を教えることである。その手順には、10代の若者が自分の偏見から身を守る方法を学ぶように動機づける戦略が含まれている。これは、科学的思考を教える上で非常に重要なことである。多くの人は、科学的思考について学ぶことに興味がない。それは、日常生活の中で自分の偏見を正す必要があることを知らないからである。しかし、自分の直感がいかに誤りやすいものであるかを知らされれば、誤りを防ぐための手段を学ぶことに前向きになるはずである。やる気を起こさせる方法の1つは、チュートリアルを提供する前に相手を打ち負かすことである(Barberia er al 2013)。もう1つは、一般的な迷信、疑似科学、神話など、人が信じてしまいそうな例を見せることで、自分の誤りが何であるか、そしてその誤りを克服するために科学的思考をどのように使うかを学べるようにすることである(Schmaltz and Lilienfeld, 2014)。

我々は、文献にある因果関係の錯覚の減衰につながるほとんどの条件を、原因が50%に近い確率で提示されているケースに還元した。潜在的な原因の確率をコントロールすることは、錯覚を減らすために非常に重要な要素であり、様々な実験で示されている。これは様々な実験で明らかにされていることで、実験手法の根幹をなすものでもある。科学者が実験を行う際に原因の確率をどのように操作するかというと、あるグループには50人、別のグループには5人の参加者を入れないようにしたり、原因ありのグループと原因なしのグループを同じような重さと大きさにするようにしたりすることが考えられる。しかし、もちろんそれだけではない。認知バイアスや根拠のない信念の低減は、必ずしも高い確率で潜在的な原因に汚染されていない状況において、直感的で素早く、より感情的な思考方法のデフォルトとは対照的に、より分析的で離れた思考スタイルを奨励することで実証されている(Frederick, 2005; Kahneman, 2011; Stanovich, 2011; Ziegler and Tunney, 2012; Evans and Stanovich, 2013)。これには、宗教的な信念や目的論的な信念の低減(Gervais and Norenzayan, 2012; Kelemen et al 2013)や、確証バイアス(Galinsky and Moskowitz, 2000; Galinsky and Ku, 2004)やフレーミング(Keysar et al 2012; Costa et al 2014)など、いくつかの認知バイアスの低減が含まれる。我々の予備調査によると,一般的な認知バイアスに関する文献に基づいたこのアプローチは,因果関係の錯覚を減らすのにも役立つと考えられる(Díaz-Lago and Matute, 2014)。

(Lilienfeld et al 2009)が指摘しているように,認知バイアスを減らすための世界的な戦略を設計することは,多くの苦しみや不寛容をなくすことができるため,心理学が人類にできる最大の貢献となるであろう。我々は、因果関係の錯覚と支配の錯覚という2つのバイアスについて、どのようにして減らすことができるかについて、いくつかの証拠を検証した。これにより、これらのバイアスに対する認識が深まり、実際の生活の中でバイアスを効果的に軽減する方法が見つかることを期待している。もちろん、直感よりも分析的思考を優先すべきだということではない。すでに多くの人が指摘しているように、直感的な判断が分析的な判断よりも正確な場合もある(Kruglanski and Gigerenzer, 2011; Phua and Tan, 2013; Evans, 2014)。このように、科学的方法を教える際の目的は、科学的に考える能力を身につけることだけではなく、おそらく最も重要なのは、このような思考方法を使うべき時を見極める能力を身につけることなのである。

利害の衝突に関する声明

本研究は、利益相反の可能性がある商業的・金銭的関係がない状態で実施されたことを、著者は表明する。

謝辞

本研究は,スペイン政府Dirección General de InvestigaciónのGrant PSI2011-26965およびバスク政府Departamento de Educación, Universidades e InvestigaciónのGrant IT363-10の支援を受けて実施した。