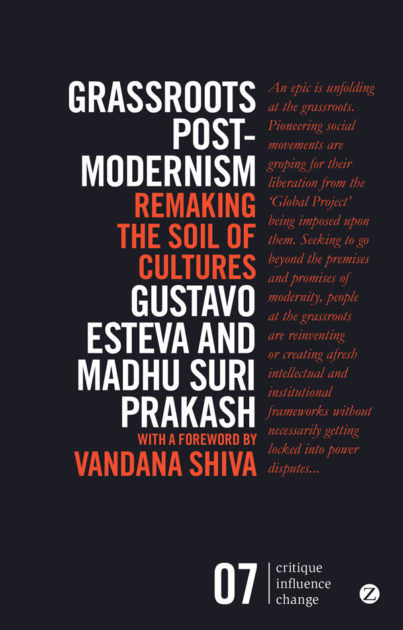

英語タイトル:

『Grassroots Post-modernism:Remaking the Soil of Cultures』Gustavo Esteva and Madhu Suri Prakash 1998

日本語タイトル:

『グラスルーツ・ポストモダニズム:文化の土壌を再構築する』グスタボ・エステバ&マドゥ・スリ・プラカシュ 1998

目次

- 序文:コモンズの囲い込みと回復 / The Enclosure and Recovery of the Commons

- 叢書版への序文:コモニングへの pathways / Pathways to Commoning

- 第1章 グラスルーツ・ポストモダニズム:個人の自己、人権、開発を超えて / Grassroots Post-modernism:Beyond the Individual Self, Human Rights and Development

- 第2章 グローバルからローカルへ:新自由主義を超えて希望のインターナショナルへ / From Global to Local:Beyond Neoliberalism to the International of Hope

- 第3章 個人の自己を超えて:私たち自身を再生する / Beyond the Individual Self:Regenerating Ourselves

- 第4章 人権:再植民地化のトロイの木馬? / Human Rights:The Trojan Horse of Recolonization?

- 第5章 民衆の力:コモンズの自治のためのラディカル・デモクラシー / People’s Power:Radical Democracy for the Autonomy of their Commons

- 第6章 エピローグ:グラスルーツ・ポストモダンの叙事詩 / Epilogue:The Grassroots Post-modern Epic

本書の概要

短い解説:

本書は、近代化によって周縁化された「社会的多数派」の草の根の実践を通じて、グローバリズム、個人主義、普遍的人権という近代の神話を脱構築し、文化的多様性に基づくポストモダンの可能性を探求することを目的としている。

著者について:

著者のグスタボ・エステバはラテンアメリカを代表する開発批判論者であり、サパティスタ運動の顧問も務めた。マドゥ・スリ・プラカシュはペンシルベニア州立大学の教育哲学者で、多様な学びの共同体の研究に従事。両者とも、メキシコとインドにおける草の根運動への直接的関与を通じて、独自の視点を築いている。

テーマ解説

- 主要テーマ:近代の三つの聖牛(グローバル思考、普遍的人権、個人の自己)への批判と、草の根からの脱却の可能性

- 新規性:アカデミックなポストモダニズムと非識字者の実践を架橋する「グラスルーツ・ポストモダニズム」概念の提示

- 興味深い知見:「コモンダー(comun-idad)」は統計的「私たち」ではなく、 comida (共食)に象徴される肉体的・感覚的共同体として再構築される

キーワード解説

- 社会的多数派/社会的少数派:近代的ライフスタイルに完全に埋没している「3分の1世界」と、そこから周縁化され多様な伝統的生活を営む「3分の2世界」の対比

- コモンダー(共-義務):個人の権利ではなく、互いへの義務と負債によって結ばれた共同体的存在様式

- comida(コンダ):産業的「 alimento 」とは異なる、文化的土壌に根ざした共食の実践と共同体の核心

- ホスピタリティ(歓待):異質な他者への寛容ではなく、他者を自己の「私たち」に迎え入れる伝統的実践

- ラディカル・デモクラシー:国家から権力を奪取するのではなく、民衆が自らの生を統治する能力の回復

3分要約

本書は、メキシコとインドの草の根運動への直接的参与観察に基づき、近代化が「社会的多数派」にもたらした破壊的影響を告発し、彼らの日常的実践の中に胚胎するポストモダンの可能性を描き出す。

著者らはまず、「グローバル思考」が不可能であることを論証する。いかなる人間も地球全体を真に知ることはできず、グローバルな思考や行動を標榜する試みは、特定の文化的視座を普遍化する傲慢に過ぎない。真の希望は、グローバルな力に対抗する別のグローバルな力を組織することではなく、ローカルな場における人々の自律的な判断と行動の再生にある。サパティスタ運動は、権力奪取ではなく、伝統的な自治の回復を通じて「もうたくさんだ」と宣言し、世界中の多様な抵抗運動に希望のネットワークを広げている。

続いて、個人の自己という近代的主体の脱構築が試みられる。著者らは、オアハカの先住民女性の囲炉裏を中心とした生活や、乾式トイレを選択した都市共同体の事例を通じて、産業的食事や水洗トイレがもたらした「個人」への解体を示す。伝統的な共食( comida )や共同排便の習慣は、人々を感覚的・肉体的な絆で結びつける「私たち」の基盤であり、この共同体記憶の再生こそが、孤独な個人の自己からの脱却の鍵となる。

さらに、普遍的人権という理念に内在する再植民地化の力学が批判される。先住民共同体の調停的司法実践は、人権活動家の介入によって破壊される。人権は、特定の文化的文脈で生まれた歴史的構成物であり、それを普遍的に押し付けることは、多様な文化的宇宙(プルーリバース)を破壊する暴力である。真の対話は、互いの文化に固有の正義や徳(ダルマなど)を尊重するホスピタリティに基づくべきだ。

政治の領域では、形式的民主主義が民衆の力を奪ってきたことが指摘される。真の民主主義は、国家が権力を委譲することではなく、人々が自らの生活を直接統治する能力の回復である。サパティスタの「従うことによって命令する」リーダーシップや、政府を「木陰」のように扱う先住民の政治哲学は、国家中心の政治を超える可能性を示す。

結論として、草の根のポストモダン叙事詩は、近代の三つの聖牛(グローバル思考、普遍的人権、個人の自己)を退け、謙虚さ、質素さ、希望といった公共的徳を再生させている。多様な世界が共存するプルーリバースの回復は、すでに進行中の日常的実践の中にある。

各章の要約

序文:コモンズの囲い込みと回復

ヴァンダナ・シヴァは、種子、森林、水といったあらゆるコモンズが特許や「自由貿易」によって囲い込まれようとしている現状を指摘する。それに対し、ナヴダーニャ運動など、人々が種子の自由を取り戻し、コモンズを再生する動きが世界中で広がっている。種子は生命そのものであり、文化の体現である。

叢書版への序文:コモニングへの pathways

エステバとプラカシュは、1996年以降、草の根の叙事詩が驚くべき発展を遂げたことを報告する。ヴィア・カンペシーナやブラジルの土地なし農民運動(MST)は、食料主権の概念を広め、大規模な組織を有機的に成長させた。都市では、ハバナやデトロイトの市民農園が食料主権を実践する。サパティスタは30年の闘争を経て、性差別のない、真に平等な社会を構築している。「もうたくさんだ」という叫びは、1%のための政治に終止符を打つ希望である。

第1章 グラスルーツ・ポストモダニズム

本書は、アカデミックなポストモダニズムが未だ解体できていない三つの近代の聖牛を批判する。第一にグローバル思考の神話、第二に人権の普遍性、第三に個人の自己である。「社会的多数派」と呼ばれる世界の三分の二の人々は、これらの前提を共有せず、むしろそれらから逃れるために日々実践を生み出している。本書は、メキシコとインドにおける著者らの経験を通じて、この草の根の叙事詩を描き出す試みである。

第2章 グローバルからローカルへ

グローバル思考は不可能であり、傲慢である。地球全体を真に知る人間はいない。真の変化は、グローバルな力を別のグローバルな力で対抗することではなく、ローカルな場でそれらを無視することから生まれる。ガンジーの塩の行進は、帝国の法を無視する民衆の力を示した。サパティスタの「希望のインターナショナル」は、共通の敵に対する多様な「ノー」を結集し、文化的差異を尊重するネットワークを構築する試みである。

第3章 個人の自己を超えて

産業的食事は、人々を共同体から「解体」し、孤独な個人の自己を生み出した。対照的に、オアハカの先住民女性が囲炉裏を中心に営む生活( comida )や、ドミニカ共和国の女性間の食物交換( impostura )は、肉体的・感覚的な絆で結ばれた「私たち」の基盤である。メキシコシティのテピート地区や乾式トイレを選んだサン・ルイス・ベルトラン地区の事例は、近代的便所や下水道がもたらす依存から逃れ、共同体の自律を再生する試みである。

第4章 人権

人権は近代西洋の文化的構築物であり、それを普遍化することは文化的帝国主義である。オアハカの先住民の調停的司法は、加害者を共同体でケアするシステムであり、抽象的法の支配とは異なる。人権活動家の介入は、こうした伝統的司法を破壊することがある。真の正義は、互いの文化の差異を尊重するホスピタリティに基づく対話の中から生まれるべきであり、一方的な人権の押し付けは「再植民地化のトロイの木馬」である。

第5章 民衆の力

形式的民主主義は、民衆から権力を奪い、少数エリートに集中させる装置である。真の民主主義とは、人々が自らの生活を統治する力の回復である。サパティスタの「従うことによって命令する」リーダーシップや、政府を「木陰」のように扱うオアハカ先住民の政治哲学は、国家中心の政治を超えるモデルを示す。多様な共同体が自律的に運営され、必要な場合にのみ限定的な機能を中央に委託するという発想が、ラディカル・デモクラシーの核心である。

第6章 エピローグ

草の根のポストモダン叙事詩は、近代の三つの聖牛を退け、新たな公共的徳を再生させる。謙虚さ、質素さ(コモン・センス)、希望は、近代が軽視してきた伝統的徳である。多様な世界が共存するプルーリバースの回復は、ユートピア的未来の設計図ではなく、人々の日常的実践の中にすでに胚胎している。本書は、読者が自らの場所で、自らの伝統に根ざした答えを見出すための invitation である。

『グラスルーツ・ポストモダニズム』を読む:近代という檻の外へ、歩きながら考える

近代という病:なぜ我々は「助け」によって「依存」させられるのか

by Claude 4.5

問題の核心:「社会的多数派」はなぜ「発展」を拒むのか

この本を開いてまず目を引くのは、著者たちが「社会的多数派」と「社会的少数派」という奇妙な区分を使っていることだ。これは単なる南北問題や所得格差の話ではない。世界の三分の二を占める人々(社会的多数派)は、現代的な生活様式の外側にいる。いや、正確には「外側に置かれている」。彼らは「発展」の名のもとに、自分たちの生き方を破壊されてきたというのだ。

考えてみれば奇妙な話だ。「発展させる」「助ける」「教育する」という名目のもとで、なぜ人々はますます苦しくなるのか。この本は、その逆説に真っ向から取り組んでいる。

著者のグスタボ・エステバはメキシコの活動家で、サパティスタ運動の顧問も務めた人物だ。マドゥ・スリ・プラカシュはインド系の教育哲学者。二人の視点は、いわゆる「開発」の現場と、アカデミズムの両方を見渡せる位置にある。この組み合わせが、この本の独自性を生み出している。

私が特に引っかかったのは、「人権」や「民主主義」といった、私たちが当たり前だと思っている概念への根本的な問い直しだ。これらは本当に普遍的なのか。それとも、西洋という特定の文化が生み出した「地域的な神話」に過ぎないのか。

この本を読み進めるうちに、かつて私が何の疑問もなく信じていた「開発」「進歩」「人権」といった言葉が、実は巧妙な支配の道具だったのではないかという疑念が強まってくる。権威が「正しい」と言うから正しいわけではない。証拠と論理に基づいて考えなければ。

「グローバルに考え、ローカルに行動せよ」という罠

本書の第2章は、「グローバル思考」そのものの不可能性を指摘する。ウェンデル・ベリーの議論を引きながら、著者たちはこう言う。

私たちが賢明に考えられるのは、実際によく知っていることだけである。

地球上のすべてを「知る」ことができる人間などいない。グローバルに考えるというのは、所詮、自分の限られた視野を「普遍」だと錯覚する傲慢に過ぎない。

この指摘は重い。環境問題を考えようとするとき、私たちはすぐに「地球規模で考えよう」と言う。でも、本当に地球全体を「考えられる」のだろうか。温暖化やオゾン層といった概念は、科学者が作り出した抽象的な仮説だ。それが「事実」として一人歩きし、いつの間にか「地球を管理する」という発想が生まれる。

この「管理」の発想こそが問題だと著者たちは言う。世界銀行やIMFといった巨大機関が「地球規模の解決策」を押し付けるとき、必ずそこからこぼれ落ちる人々がいる。そして、その「こぼれ落ちた人々」こそが社会的多数派なのだ。

「Think globally, act locally」というスローガンは一見すると良さそうに聞こえる。しかし著者たちは、この前半部分「グローバルに考える」こと自体が既に毒されていると言う。たとえ行動がローカルでも、思考がグローバルに枠づけられている限り、結局は「地球規模の問題には地球規模の解決策が必要」という発想から逃れられない。

代わりに著者たちが提示するのは、サパティスタの「希望のインターナショナル」だ。これは共通の敵(新自由主義的グローバリゼーション)に対する「ノー」を軸に、多様なローカルな運動が緩やかに連帯するネットワークである。中央集権的な組織ではなく、それぞれが自らの場所に根ざしながら、必要に応じてつながる。まるで菌根菌のネットワークのように。

この発想は、日本の地域運動にも応用できるかもしれない。原発再稼働に反対する運動や、地域通貨の実験など、個別の取り組みを「反グローバリズム」という大きな物語で束ねるのではなく、それぞれの「場所」の論理を尊重しながら、緩やかに連帯する道があるのではないか。

コモンズとコモンダー:個人という虚構を超えて

第3章は、現代人の存在様式そのものを問い直す。タイトルは「個人の自己を超えて」。ここで著者たちが描くのは、私たちが「個人」と呼ばれる存在になるまでに、いかに多くのものを失ってきたかという物語だ。

メキシコ・オアハカ州の先住民女性、ドニャ・レフヒオの話が印象的だ。彼女は台所の中央にしゃがみ込み、囲炉裏の火を囲んで家族と語らう。「近代的な」ロレナ式ストーブを彼女は拒否する。なぜなら「あれがあると、家族の召使いになってしまうから」。囲炉裏を中心に据えた暮らしでは、彼女は「女王」でいられる。

この話は、単なる「伝統賛美」ではない。ここで著者たちが導入するのが「コンダ(comida)」と「アルメント(alimento)」の区別だ。コンダは文化的な土壌に根ざした共食の実践であり、家族や共同体の絆を再生産する。一方アルメントは、専門家が設計した「栄養摂取」のための工業製品だ。ファストフードや冷凍食品、あるいは「エスニック料理」と称される商品のほとんどは、後者に過ぎない。

この視点から見ると、現代人の「食」がどれほど貧しいかがわかる。私たちは便利さと引き換えに、食べ物を育て、調理し、共に食べるという営みから疎外されている。その結果、「個人」は孤独になる。著者たちは言う。

産業的食事は、人々を共同体から「解体」し、孤独な個人の自己を生み出した。

さらに著者たちは、排泄の文化にも踏み込む。水洗トイレと下水道システムは、一見すると「衛生」の勝利に見える。しかしそれは、排泄という最も根源的な営みを共同体から引き剥がし、個人の「プライバシー」として囲い込む装置でもあった。インドの村落で女性たちが共に用を足しながら語り合う情景は、排泄さえもが共同性を育む場であったことを教えてくれる。

メキシコのサン・ルイス・ベルトラン地区では、住民たちが市の下水道整備計画を拒否し、乾式トイレを選んだ。彼らは「近代的な解決策」がもたらす依存と、共同体の自律性の喪失を見抜いていたのだ。

ここで著者たちが強調するのは、人間は本来「個人」として存在するのではなく、関係性の網の目の中の「結び目(knot in a net)」として存在するということだ。この「結び目」としての存在様式を、彼らは「コモンダー(commun-idad)」と呼ぶ。個人の権利(ライツ)ではなく、互いへの義務(デューティ)によって結ばれた関係性である。

この視点は、日本の「村八分」のような共同体的抑圧をどう考えるかという難しい問いを投げかける。著者たちは、先住民社会の司法実践として、犯罪者を罰するのではなく共同体で「ケア」するシステムを紹介している。加害者を縛り付け、長老が語りかけ、魂を癒す。刑務所に入れるよりも再犯率が低いという。これは「個人の権利」という枠組みでは捉えきれない共同体の知恵だ。

もちろん、こうしたシステムが常に「良い」わけではない。伝統的社会にも抑圧や差別は存在する。しかし、外部から「人権」というレッテルで断罪する前に、その内部の論理を理解する必要があるのだろう。

人権というトロイの木馬

第4章のタイトルは「人権:再植民地化のトロイの木馬?」。ここでの議論は刺激的だ。著者たちは、普遍的人権という理念そのものが、西洋による文化支配の道具になっていると主張する。

オアハカの先住民リーダー、ロムロ・サンティアゴの言葉が痛烈だ。

私はもう、公正なことをできなくなった。私たちの共同体で伝統的なやり方で悪を正そうとするたびに、人権活動家が来て止めるのだ。

先住民の司法は、問題を起こした者を罰するのではなく、理解し、助け、被害者への補償を義務づけることで社会の均衡を回復する。刑務所に閉じ込める代わりに、木に縛り付けてクールダウンさせ、長老が語りかける。これは「罪と罰」の西洋的観念とはまったく異なる発想だ。

しかし、人権活動家たちはこれを「遅れた習慣」と見なす。彼らは「公正な裁判」を求めて、共同体のメンバーを外部の司法制度に誘導する。その結果、伝統的な権威は破壊され、人々は国家の「サービス」に依存する「個人」へと作り変えられる。学校、病院、裁判所。それらはすべて、人々の自律的な能力を剥奪し、専門家への依存を生み出す装置なのだ。

著者たちは言う。人権は普遍的な「発見」ではなく、特定の歴史的文脈で生まれた「文化的構築物」である。それを「普遍的」として押し付けることは、まさに文化的帝国主義に他ならない。

私たちは、一つの文化の道徳概念(人権)を他の文化の重要な文化的概念よりも優位に置くことに抗議する。

ただし、ここで注意が必要だ。著者たちは人権活動のすべてを否定しているわけではない。アムネスティ・インターナショナルのような組織が、国家による拷問や不当な投獄と闘うことに価値は認めている。問題は、人権という枠組みが「普遍化」されることで、多様な文化的実践を破壊する力を持つことだ。

ガンジーはこの問題を深く理解していた。彼は独立運動において、イギリスの道徳(人権)を使ってイギリス本国に要求を突きつける一方、インド内部では「ヒンド・スワラージ(インドの自治)」という独自の道徳(ダルマ)を説いた。外部に対する言葉と内部に対する言葉を使い分けることで、文化的自律性を守ろうとしたのだ。

この戦略は、現在の日本にも示唆を与える。例えば、アイヌ民族の儀式や慣習を「人権」の観点から否定するのは適切だろうか。それとも、まず彼らの世界観を理解しようとするべきか。「普遍的な基準」を押し付ける前に、対話を通じて互いの「正義」を理解するプロセスが必要なのだろう。

民主主義の死と再生:木陰としての政府

第5章では、政治の話に移る。著者たちの主張は単純明快だ。現代の形式的民主主義は、人々から権力を奪い、少数エリートに集中させる装置である。

選挙に行って投票すれば「政治に参加した」気になれる。しかし、実際に選択肢を与えられているのは、メディアと資金力を持つ既成政党だけだ。アメリカの例として、著者たちは「有権者の70%が核実験中止を支持したにもかかわらず、それを支持する候補者は二人ともいなかった」と指摘する。これが「民主主義」なのか。

真の民主主義とは、人々が自分たちの生活を直接統治する力のことだ。これは「ラディカル・デモクラシー」と呼ばれる。政府が権力を「委譲」するのではなく、人々が自らの手で権力を行使する。そのためには、政治的な単位が人間の尺度に合っていなければならない。

ここで著者たちが紹介するのが、オアハカの先住民が語った「木陰」の比喩だ。

あなた(知事)には、私たちにとって木陰のようであってほしい。私たちは、いつでもどこでも、私たちの意に反してまで私たちを統治しようとする政府を望まない。災害や紛争の時に保護と支援を提供してくれる政府を望む。ほとんどの場合、私たちは自分たちで何とかできる。時々、他者の助けが必要な時がある。その時に、私たちは政府のもとに行く…木陰を求めて。

これが、国家と共同体のあるべき関係ではないか。政府は常に介入するのではなく、必要な時だけ「陰」を提供する。普段は、人々が自律的に生きる。この発想は、現在の中央集権的な行政システムに対する根本的な異議申し立てだ。

サパティスタの「従うことによって命令する」というリーダーシップも、同じ精神に基づく。指導者は上から命令するのではなく、共同体の意思をくみ取り、それを代弁する。彼らは権力を「奪取」しようとはしない。権力はもともと人々の側にあるからだ。

この考え方は、一見すると非現実的に聞こえる。しかし、実際にサパティスタは、中央政府の予算やサービスなしに、自治的な共同体を運営している。学校も病院も、自分たちで作る。専門家に頼らず、伝統的な知識を再生させる。外部からは「貧困」に見えるかもしれないが、彼らは「自律」を手に入れている。

日本の地方創生や地域おこしの議論にも、この視点は重要だろう。補助金に依存し、専門家の「アドバイス」を受けるだけの地域活性化は、本当に地域の自律を強化するのか。それとも、新たな依存を生み出すだけなのか。

終章:希望のありか

最終章で著者たちは、草の根の実践が再生させつつある公共的徳について語る。それは謙虚さ、質素さ(コモン・センス)、そして希望だ。

謙虚さとは、自らの真理を絶対化しないことだ。自分たちの文化が世界の中心だと自覚しながら、同時に他者の文化にも開かれている。これが真の多元主義の条件である。

質素さとは、単なる節約ではない。人間の活動の尺度を適切に保つことだ。経済を社会の中心に置かず、文化や共同体の中に埋め戻す。必要なものを必要なだけ作り、使い、循環させる。

そして希望。著者たちは、現代人が「期待」に蝕まれていると言う。開発や進歩が約束する未来への期待は、しばしば裏切られる。しかし、草の根の人々が持つのは「希望」だ。期待が未来に賭けるのに対し、希望は現在を生きる力である。

彼らは、自分たちがまだ持っているものの恵みを数える。

この一文が胸に響く。私たちはいつも「足りないもの」に目を向け、「もっと」を求める。しかし、本当に大切なものは、すでに手元にあるのかもしれない。共同体の絆、食を共にする喜び、自然との循環。それらは「開発」によって失われたものだが、同時に「脱開発」によって再生可能なものでもある。

問い続けることの意味

この本を読んで感じるのは、著者たちの誠実さだ。彼らは「答え」を提供しない。サパティスタの運動も、「モデル」として提示されているわけではない。むしろ、一つの「問い」として提示されている。

私たちの夢は、あなたたちの投票箱には入りきらない。

これはスペインの「怒れる者たち」のスローガンだ。著者たちは、この感覚を大切にする。既存の枠組みの中で「より良い選択肢」を選ぶのではなく、枠組みそのものを問い直す。そのためには、結論を急がず、歩きながら考えることが必要だ。

本書の随所に登場する「歩きながら道を作る」という比喩が象徴的だ。完成された地図に従って進むのではなく、足を踏み出すたびに新しい道ができる。これは不確かで、不安定な生き方だ。しかし、これまでの「確かな道」が行き止まりであることが明らかになった今、私たちに残された唯一の方法かもしれない。

この本が1998年に書かれたことを考えると、その先見性に驚かされる。その後の反グローバリゼーション運動、オキュパイ運動、そして日本の反原発運動など、多くの草の根運動が、本書が描く「グラスルーツ・ポストモダニズム」の系譜に連なっている。

そして、それは今も続いている。ヴァンダナ・シヴァの序文が語るように、種子を守る運動、食料主権を求める運動、コモンズを再生する運動は、世界中で拡大している。サパティスタは30年以上にわたって自治を続け、ヴィア・カンペシーナは「食料主権」という概念を世界に広めた。

これらの運動は、マスメディアの大きな注目を集めることはないかもしれない。しかし、それでいいのかもしれない。大きな注目は、しばしば運動を歪める。サパティスタがスキーマスクを外さない理由は、個人崇拝を防ぐためだ。顔の見えない「普通の人々」であり続けることで、彼らは「誰でもあり、誰でもない」存在として、あらゆる抑圧された人々の代弁者となる。

この本は、答えを求める人には向かないかもしれない。しかし、問い続けることを厭わない人には、多くの示唆を与えてくれる。近代の檻の外へ。その一歩を踏み出す勇気を与えてくれる。

日本の文脈で考える

最後に、この本の議論を日本の文脈に当てはめて考えてみたい。

日本は長らく「開発」の成功例と見なされてきた。高度経済成長、平均的な豊かさ、高い識字率。しかし、その裏で何が失われたのか。農村の共同体、伝統的な職人文化、地域ごとの食文化。それらは「効率化」「近代化」の名のもとに破壊され、今や観光資源として「再発見」されるのを待つばかりだ。

また、日本の「人権」や「民主主義」も、輸入された概念であることは間違いない。もちろん、それらを否定するわけではない。しかし、日本の文化的土壌に根ざした形でそれらを育てる努力は十分になされてきただろうか。村落共同体の「寄り合い」の伝統や、互酬的な人間関係の中に、西洋とは異なる「民主主義」の可能性はなかったのか。

東日本大震災後の復興過程でも、同じ問題が見られた。専門家による「計画」が優先され、地域の人々の知恵やつながりが軽視される。結果として、復興は遅れ、人々の分断が進んだ。あの時、政府が「木陰」のように振る舞っていたら、どうだっただろうか。

原発問題も同じだ。「専門家が安全と言うから」と信じることを、私たちはもうやめたはずだ。しかし今度は「国際的な人権基準」や「科学的コンセンサス」という別の権威に依存していないだろうか。

本書が教えるのは、どんな権威であれ、それを無批判に受け入れてはいけないということだ。常に問い続けること。自分の足で立ち、自分の目で見ること。そして、他者と共に考えること。

そのプロセスこそが、「開発」や「進歩」に飲み込まれてしまいそうな私たちにとって、最後の砦なのかもしれない。