Contents

Understanding and Self-Organization

www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5332384/

2017年3月2日オンライン公開

ナチカ・W・ニュートン※1

概要

予期せぬ地震の突然の影響や、待っていた姉の代わりに全く知らない人が来たなど、全く新しい状態をどのように理解すればいいのだろうか。いずれの場合も、一瞬唖然とするかもしれないが、すぐに世界を理解するための全体的な枠組みにこれらの事象を当てはめることができる。しかし、恐怖と絶望を感じながらも、我々は地震とは何かを知っており、この出来事はそのスキーマに合致している。見知らぬ人の場合は、このようなことが起こることを知っており、見知らぬ人に “あなたは誰ですか、私の妹はどこですか” と尋ねなければならないことを知っている。この論文では、我々が予期せぬ変化を経験することもあれば、普段から周囲の環境に慣れ親しんでいることもあり、自分の世界を迅速に理解するためのメカニズムについて問いかけている。そして、その解決策を根本的な疑問から考えてみたい。

- 何かを理解することとは何か?

- 我々はどのようなものを理解しようとするのだろうか?

- 理解するという意識的な経験はあるのだろうか?

- 理解には意識的な心的イメージが必要なのか?

- 自己組織化とは何か?

私は、これらの疑問は、生物が行動を起こす必要性に基づいており、何かを理解することは、我々の環境において、その物事に対してどのように行動しうるかを知ることにつながると主張する。理解するということは、ある状況における行動の許容範囲が明確であり、利用可能であるという感覚である。行動(反応とは対照的)には、イメージ、特に運動のイメージが含まれ、それは行動のガイダンスに使用することができる。理解には行動の余裕の運動イメージを含む意識的なプロセスが必要であり、行動は自己組織的な用語でのみ理解することができる。私は、自己組織化が、意識的理解に必要な種類の行動アフォーダンスの経験をどのように基礎づけることができるかを説明する。この論文は、我々の日々の環境理解は自己組織化プロセスの結果であると結論付けている。

キーワード:理解、自己組織化、意識、表現、再帰性、創発

何かを理解するとはどういうことだろうか?

この問いに答えるには、2つのとらえ方を区別する必要がある。一つは、正しい理解と間違った理解があり得るという前提での「成功」としての捉え方である。つまり、水を喉の渇きを癒す透明な液体として捉えている人は、「水」という言葉を理解しているつもりでも、水の分子組成を知らないので、本当は理解していないと言うことができる。理解という概念のもう一つのとらえ方は、純粋に、何か(言葉、文、物体、出来事)の解釈の仕方を自分で見つけて、その解釈を使って、自分が満足するように考えたり行動したりできる主体の精神状態としてとらえる方法である。これを、何かを「理解すること」と呼ぶことができる。この意味での「理解すること」は、主体自身が満足する限り、成功や失敗を伴わない。

この論文では、第二の意味での理解について述べる。前者は言語哲学の対象であり、後者は主体の頭の中、すなわち神経系にのみ関係するものである。理解するということは、「正しい」定義や、ある言語での正しい意味を知ることとは無関係であり、あくまでも本人の体験に関わることだ。その解釈は必ずしも客観的な世界にマッピングされるわけではないが、その解釈を用いて、既存のスキーマにそれを組み込んだり、それと整合する新しいモデルを作ったりすることができる。このようにして理解したことが客観的世界と相容れない場合、遅かれ早かれそれを発見し、自分の理解を修正するか、客観的な観点からより適合性の高いものに変えて捨てなければならないだろう。彼女はまだその対象や状況に対する理解を持っており、それはまた必ずしも正確ではないが、この修正された解釈に基づいて行動することができる。

例えば,スーザンが友人のトムに無礼を働いたとする.トムはその結果傷つき,スーザンの行動を,彼女がもう彼のことを好きでない証拠だと解釈する.もちろん彼は動揺しているが、彼女の行動に対する彼の理解は彼を知的に満足させ,彼の解釈によって,次の出会いで彼女を拒絶することを決意させる。しかし、その時、彼女は泣き出し、友人たちは、彼女が大きな緊張に襲われ、ひどく落ち込んでいることを告げる。そうすると、トムはもう彼女の無礼を、自分個人に対する拒絶のため息とは解釈しなくなる。このように,トムの新しい解釈は客観的には不正確かもしれないが,トムがスーザンと知的に心地よく付き合えるようにするための理解を与えてくれる.

最後に、よく知られた「中国の部屋」(Searle, 1984, 後述)の例で、明らかな理解の欠如を見ることで、さらに正確に理解することができる。サールは、翻訳機能付きのコンピュータで、中国語で質問を受け、やはり中国語で答えを返す、という一連の動作を自分が行っているところを想像している。外部にいる人は、このコンピュータが中国語を理解していると信じるかもしれない。しかし、この部屋の中にいるコンピュータであるサールは、自分が理解していないことを知っている。

我々はどのようなものを理解しているのだろうか

一般的には、言語を理解することを思い浮かべると思う。しかし、実際には、我々は、我々が出会うすべての物、我々が関わり、目撃するすべての出来事、我々の環境の一部であるすべてのものなど、我々の生活のあらゆる側面を理解しなければならない。この理解なくして、次に何をすべきかはわからない。物事を理解するというのは、奇妙に聞こえるかもしれない。しかし、どんなものでも、それが何のためにあるのか、どう使えばいいのか、どう避ければいいのか、どんな行動が可能なのかを知る必要がある。野原に転がっている意味のない石ころでも、拾って投げたり、家に持って帰って飾ったりすることができる。岩をキノコだと思ってかじろうとすると、その対象を間違って理解することになる。我々の環境のある側面を理解しないままにしておくことは心配なことだ。それを理解することで、その環境に対して何をすべきか、何を期待するかを知ることができる。例えば、教授会で二人の人間がひそひそ話しているような出来事を理解しようとする。何を話しているのだろう?そして、そのささやき声を、発言者が言及したメモの場所を特定する試みと解釈し、会議全体を理解しようとする一般的な試みの中で次の問題へと進むことができるのである。ここでの暗黙の前提は、我々にとって生きているということは、たとえ最小限のものであっても、常に環境との関係で行動しているプロセスであるということである(Ellis and Newton, 2010)。理解の欠如は、行動するプロセスを阻害し、それゆえ問題として感じられる。

理解するという意識的な体験はあるのだろうか

少なくとも物事との最初の出会いにおいては、意識的な経験があるはずである。なぜなら、理解することで、我々は安心し、理解したことを利用できる、あるいはグローバルな経験に組み入れることができると感じることができるからである。つまり、「わかる」というのはこういうことなのだ。理解できていないと、戸惑いや不安感、違和感が生じ、「この状況でどうしたらいいんだろう?うつ病で無気力になっていたり、他のことに十分気を取られていたりすると、理解しようとしないこともある(これは、理解できるかどうか気にしないときにもよくある経験で、例えば、濁った映画の中で、礼儀正しいからとあきらめて、ただ留まっているときにもある)。しかし、もし我々がその物事について何かをするよう求められたり、その物事に照らして何らかの行動をするよう求められたりしたら、我々はその物事を理解しようと試み、我々の現在の状況の残りの部分に取り込む必要がある。

「何が起こっているのかわからない」という不快感から、理解しようとし、それが成功したときに、よく知られている「ああ、そうか!」という体験ができるのである。これは通常、ポジティブな経験であり、不快感は和らぐが、理解した結果、その対象が怖い、危険、悲しいものであることが判明した場合は別である。その場合でも、どう反応すればいいのかが分かるので安心である。仕事中に誰かがコーヒーを持ってきてくれたとしても、その人の普段の行動と全く違うのでなければ、戸惑う必要はない。そうすれば、何か質問をするかもしれない。要するに、我々は通常、理解力があれば、あまり考えずに周囲と快適に接することができ、理解力が不足すると不快に感じるということだ。だから、「あっ!」という体験と、「どうしたんだろう」という体験を、理解のあるときとないときのようすとして話すことができる。

ここで注意しなければならないのは、我々は自分の理解状態にアクセスできることだ。「特権的アクセス」と言ってもいいかもしれない。しかし、精神状態は部分的に環境によって決定されるため、我々は特別なアクセス権を持っていないと主張することができる。しかし、この反論は、上で述べた理解の第一義に当てはまるもので、この論文では関知しない。ここで、理解を持つというのは、主体が完全に認識している状態のことだ。理解の “正確さ “は当てはまらない。ある状況下では、私は何が起こっているのか理解していないにもかかわらず、理解しているふりをするかもしれない。誰も気づかないかもしれないが、私はその違いを知っている。このような状況は、社会的な複雑さや混乱を招くが、私自身は通常、その気まずさにおける自分の役割を自覚している。

ジョン・サールの『中国の部屋』には、その例が豊富にある。サールは、心の計算理論(思考とは、それ自体無意味な、我々が環境中の物体や出来事との対応を学習した記号を操作することである、という理論)が正確ではないことを論じている。彼の主な主張は、構文は意味論を生み出さないというもので、よく知られた例として、閉じた部屋の中で、入力に応じて中国語の記号を操作し、本の中の規則に従って入力と出力を一致させている人の例を用いている。サールによれば、計算論によれば、正しい操作-構文-は、中国語を知っていることと等価であるはずだという。しかし、その場合、記号を扱う人は中国語を理解しなければならない、とサールは言う。サールは、自分がその部屋にいる人間だと想像して、自分が中国語を理解していないことを知っている。だから、計算論は誤りなのだ。

彼は、自分が中国語を理解できないことを知っているだけでなく、英語のマニュアルの読み方、従い方も知っているのだ。そのことは、彼が難なくその指示に従うという事実によって、我々にも彼自身にも明らかにされているのである。個人的なエピソードを紹介しよう。あるとき、別の人と一緒に単語ゲームをしていた。その人はしばらくはルールについていっているように見えた。私がルールを説明すると、「今までわからなかったけど、わかった」と繰り返す。彼女は、理解できない状態と理解した状態を明確に表現しており、それらの状態が意識的で報告可能な経験をもたらしたと考えられる(この例については、Newton, 1996で論じている)。

理解には意識的な心的イメージが必要なのだろうか?

何かの絵はしばしばイメージと呼ばれ、構造の3D表現はモデルである。また、ある曲のしつこい記憶は「頭の中の曲」である。しかし、「頭の中の音」も、その中心的な機能は「頭の中の絵」と変わらない。それは、我々が経験した過去の視聴覚刺激を、イメージとして再現し、今、記憶しているのである。味は味のイメージ、痛みは痛みのイメージ、極端な温度は熱さや冷たさのイメージとして思い出すことができる。イメージとして再現できない感覚体験はないように思われる。それは実際の体験と同じであるが、もはや客観的には存在しないのである(Pearson and Kosslyn, 2015)。

また、空腹感など体の中の出来事をイメージする「固有受容イメージ」や、体の一部を動かす感覚を再現する「運動イメージ」がある。運動イメージは、あからさまな身体運動を生成する役割として、近年注目されている(Sacks, 1984)。Jeannerod (1988)によれば、我々の手足の運動は、運動皮質において運動のイメージを持つことから始まり、このイメージは、運動を実行する筋肉への神経インパルスの送信を許すことで活性化されるという。また、大脳皮質の抑制信号により、動作の実行を事前に阻止することもできる。自由意志の支持者は、腕の運動は運動イメージの活性化によって実行前に予測することができるが、最後の瞬間に行動を抑制する時間がまだ残っていると主張する。この短い時間の間に、被験者は抑制するかしないかを選択できる(リベット、1985、p. 143)。この説明が成功するかどうかは、この短い論文では論じない。

我々は、何かを理解するということは、理解しようとする対象や事象をどのように利用し、あるいは相互作用させうるかを知ることであることを見てきた。もし我々が主張したように、意識的な理解の感覚があるとすれば、この感覚は、可能な相互作用のいくつかの表象やイメージの経験で成り立っているはずである。例えば、見慣れないスポーツジムに入り、新しいタイプの器具を見たとする。その器具をどのように使うのか尋ねることもできるし、単にそれを見て、足がどこに行くのか、腕がどこに行くのか、その器具でどのような動きができるのかを考え出そうとすることもできる。あなたはその機器を理解しようとしている。そして、その試みには、機器とのインタラクション、動作を実行する際の感覚運動イメージなどが含まれる。これらはすべて、マシンを受動的に観察しながら行うことができる。

機械を理解するための他の方法はあるのだろうか?係員に説明を求めたとして、頭の中に運動イメージを作り出さずに、係員の言葉による情報(「フットペダルを踏んで、あのバーにつかまってみよう」)を理解し、適用することはできないのだろうか。いいえ、イメージによって、言われたことができるかどうかがわかるのである。我々は、そういうことをいつもしているのではなかろうか?この疑問は、「意識的理解」の議論に立ち戻る。何かを理解するということは、それとどのように関わり、どのように使い、どのように参加するかを知ることである、と主張された。多くの場合、このような知識は非言語的なものである。例えば、あなたは自転車に乗っているとき、どのようにバランスをとればよいかを知っているし、そうすることを想像することができる。しかし、この知識を言語化するように言われると、途方に暮れるかもしれない。乗っているときは、筋肉を締めたり曲げたり、体重を移動させたりしているが、それは自動的に行われているように感じられる。自転車を理解して乗るということは、自分がどう乗るかをイメージすることである(イメージできなければ、どう乗ればいいのかわからないと感じる、あるいは抗議することになるだろう)。このように、自転車の乗り方を理解するには、2つの方法が考えられるが、イメージする方法だけが、あなたにとって満足のいくものになるだろう。自分が乗るとどうなるかを知らずに説明を聞いても、その説明の要素がわからなければ、理解することはできない。乗ってみてわかるというのは、乗るという行為の中に自分の身体のイメージを生み出せるということだ。このように、何かを理解するということは、意識的な心象風景を伴う。ただし、その行為を何度も行っているうちに、心の中でリハーサルをしなくても、その対象や出来事に精通していると確信できるようになった場合は、例外となる。しかし、そのような場合であっても、その自信は、最初に理解を深めたときに得た「アハ」感覚の痕跡を、イメージの減衰という意味で「イメージ」したものである可能性がある。

本棚の上にある花瓶に手が届くかと聞かれたとする。あなたはどのように判断する?もし自信がなければ、内観を試してみてほしい。本棚の前に立って、手を伸ばすところを想像しないか?もしかしたら、つま先立ちをして、無理をして花瓶に触れるという運動イメージがあるのかもしれない。そのイメージで判断がつかない場合は、歩いて行って花瓶に手を伸ばしてみれば、正解がわかるはずである。

本棚の高さと自分の身長に腕の長さを足した高さが定量的に分かっていれば、イメージするまでもなく答えが分かるという反論がある。そして、単純な足し算で答えが求まるようになったという点では、その反論は正しい。しかし、この事実は、意識的あるいは半意識的な運動イメージのもう一つの事例、すなわち、算術が基本動作パターンの表現に依存していることにつながる。ここで、最も抽象的な動作イメージの使い方を詳しく見てみよう。私はこれまで、理解とは、何かを理解するという意味で、新しい刺激や経験を、既に理解されている元の構造の上にマッピングするプロセスであるという主張を守ってきた。このように写像された新規の材料は、使用可能な構造、すなわちメンタルモデルのレパートリーの一部となったという意味で、元の材料と同様に理解される。

例えば、あるオリジナルな構造を “reach, grasp, pull “と呼ぶとする。この構造は、例えば、幼児が初めて好ましいおもちゃを見て、それをつかんだときに出現した。その行為の構造は行為そのものであり、乳児が自分の欲求に応えて作り出したものであるため、理解されるのである。それは、その欲求を満たすための手段なのである。その動作パターンをレパートリーとして持っている彼女は、他の望ましいものを手に入れるために、それを自由に使うことができる。また、そのパターンを他の状況でも使えるようになり、対象への欲求をすぐに満たすだけではない、概念や環境の入力を解釈できるようになる。例えば、彼女が大きくなって、新しい靴を買うために店に連れて行ってもらうとする。店に行くことは「手を伸ばす」ことであり、靴を選び、持ち、買うことは「つかむ」ことであり、その靴を履いて帰ることは「引く」ことなのだ。

この見慣れたパターンによって構成される新しい質的・量的特性はどうだろうか。それらはどのように理解されるのだろうか。それらは基本的なパターンの性質として経験され、そのパターンとは別個のものとしてではなく、パターンと融合した経験の特徴として捉えられるというのが正しいようだ。純粋に質的なものであれば、経験することはできても、パターンという観点からでなければ記述することはできない。靴の量的特性を記述する場合、靴の購入、旅行、取引などの詳細について、他の再帰的パターンが適用されることになる。例えば、自動車は、あなたが乗り込んで、A-B地点から移動するものである。一方、靴の赤色は説明することができず、体験し、名前をつけるだけである。革の匂い、滑らかさ、靴の重さといった感覚的な質は分析不可能だが、対象の性質として、対象の取り扱いに従うものであり、それ自体の感覚運動パターンは必要ないのである。一般に、クオリアは運動イメージによって理解される対象や事象に束縛されて提示されるものであり、通常の状況下では哲学的な困難をもたらすことはない。

数学のような純粋に抽象的な文脈では、感覚的なクオリアを放棄することができる。ここで、ある子供が3桁の数字の足し算を学んでいて、数字を「運ぶ」とはどういうことかを理解しなければならないと想像してみよう。例えば123と789を足すとき、一番右の列から真ん中の列に1を「運ぶ」必要があり、そこで8と2の和に組み込まれる。「キャリー」という言葉は明らかに比喩的で、物理的な操作に由来している。「足し算」は、ある物体を他の物体の集まりに入れること、「割り算」は、より大きな集まりからn組の物体を切り離すこと、などで理解することができる。そして、それらは、例えば、「有権者が彼をオフィスに入れた」、あるいは「3が3回9に入る」 というように、非常に異なる文脈でメタファーを構成することができる。

我々は、自分の体を動かし、欲求を満たすためにそれを使うことができるという点で、自分の体を理解しているのである。何事も理解するということは、この能力に根ざしているのである。身体は目的を達成するための道具であり、それを理解することは、意図的に身体を動かすことにほかならない。我々の主体としての本質は、意識的・自発的な身体活動に表れているのだから、自分の自発的な行動を理解すること自体、身体活動を意図的に行うことができる、あるいはイメージできる(それがどんなものかを知っている)ことにほかならないのである。さらに言えば、我々は自分自身を随意的主体として理解している。自己認識するということは、我々の身体を、実体のない主体である我々が持っているものとしてではなく、我々が何であるかを認識することだ。

我々が使っている意味において何かを理解するには、それを我々がすでに慣れ親しんでいる文脈や構造の中に位置づけることが必要である。人が成長し、新しい経験を得るにつれ、初期の感覚運動構造は、初期の経験構造に照らして、その人が「意味をなす」ことができるように、これらの経験を受け入れるために拡張される。新しさを理解するためには、これまでの経験と結びつけて考える以外に方法はないだろう。学問の世界では、プラトンの『形相理論』を教えることがその例である。講師は、生徒の経験の中から何か関連付けるものを見つけなければ、形式とは何かを説明することはできない。例えば、プラトンの形相の領域は、キリスト教でいうところの天と地のような具体的な物の世界であることを説明することから始めることができる。この方法が成功するかどうかは、生徒のキリスト教に対する理解にかかっており、その理解は、天国の「上」、地球の「下」といった空間的メタファーに部分的に依存する。言い換えれば、複雑な新しい概念を、その概念に関連する用語だけで説明しようとしても、説明の根拠となる聞き手の経験からの用語がなければ意味がない。聞き手は、どの新しい単語をどの他の新しい単語と一緒に使うかを学ぶことはできるが、「中国の部屋」のサールのように、その概念について満足に、そしておそらく創造的に考えるために使える、根拠のある理解を持たないままになってしまう。

YufikとFristonは、この論文と非常に親和性の高い理解の理論(本号)を提案しているが、彼らの理論は理解の基礎となる神経細胞事象に焦点を当てているのに対し、この論文は意識レベルでの精神的行為により関心を寄せている点が異なる。彼らの理論はより “ボトムアップ”、私の理論はより “トップダウン “であると言えるかもしれない。重要なことは、どちらの理論も、認知は人間の活動の一形態であるというenactivismを例証しており、行動表現(メンタルモデル)の役割を強調していることだ。

また、このような「行動表象」、すなわちメンタルモデルの役割を強調する。第二に、内面化された(「あたかも」)刺激-反応リンクの漸進的な精緻化は、感覚入力とそれらの予測がどのように引き起こされたかの内部モデルとの間の条件付き依存性を誘発する-能動的サンプリングを通して(Yufik and Friston, 2016)。

要約すると、理解は、生物が行動を起こす必要性と緊密に結びついている。理解には、環境に対して目標指向の行動をどのように行う可能性があるかを知ることが含まれる。理解の経験は、状況の行動アフォーダンスが完全に不明確ではないことを感じることだ。行動(反応とは対照的に)には、行動を誘導するために使用できる運動イメージなどのイメージが必要である。

自己組織化

このような理解理論のスケッチをもとに、理解とは自己組織化されたプロセスであると捉えようと思う。そのためには、まず、再帰的なプロセスとして理解することが必要である。再帰のすべてのケースが、我々の理解論のように生物学的であるわけではない。多くの作家が意図性を自然言語の特性として捉えているように、論理学、数学、言語は再帰性の事例を提供している:ある関数をそれ自身の値に適用して無限の値の並びを生成することだ。「再帰性は、あるものがそれ自身またはその型の観点から定義されるときに生じる」(Wikipedia、再帰性)。

以下では、自己組織化の概念について、特に生物で起こるもの、すなわち生物学的特性としての自己組織化について考察する。この研究プロジェクトは、動的システム理論(Ashby, 1947)への応用から始まり、物理学、化学、コンピュータ科学、そして最近では人間行動学へと広がっている。大きな影響を与えたのは、I. プリゴジンが1977年にノーベル化学賞を受賞した不可逆的熱力学系における自己組織化に関する研究である(Prigogine and Nicolis, 1977)。また、Hermann Hakenは、脳機能における自己組織化の非常に重要な例を見出している(Haken, 2008; Karsenti, 2008)。

以下では、脳や人間の認知機能一般を含むあらゆる種類のシステムにおける自己組織化の中心的な2つの特性について見ていくことにする。

再帰性

言語は、文の中のある種の節を利用して新しい文を作るとき、再帰的である。例えば、”Bobby went to the store” は “Bobby went to the store and to the pharmacy” や “Bobby went to the store and to the pharmacy, and to the movies.” という新しい文になることがある。前置詞句 “to the store “は文の中の文法的な機能であり、その機能は無限に繰り返して新しい文を作ることができるのである。数学は、数列nが “n+1 “と “n+1 +1 “で拡張されると再帰的となる。

再帰性は言語と数学の完全な定義の一部であり、この概念は人間以外の知的動物の言語能力を否定するために使われてきた。再帰性は、結晶(雪の結晶や水晶の塊など)のような非生命体にも自然に生じ、結晶の対称性、飛ぶ鳥の群れの形、交通パターンなど、大きさが変わっても全体の形が変わらないような創発性をもたらすことが多い。

メタファーは、言語的な理解においても、その他の理解においても、必要不可欠なツールである。我々は、自分がすでに理解していることに照らして、何かを理解することができるのである。この事実は、我々が色のような感覚的特性を明確に定義できないことの説明に役立つかもしれない。赤色自体には、他の何かと比較したり対応付けたりできるような明確な構成要素はない(Lakoff and Johnson, 1987)。

我々が検討してきた再帰性の例には、言語や数学のような無生物で固定された構造、大統領選挙のような出来事、そして生体の生物学的プロセスの両方が含まれる。我々は、理解は生物学的プロセスであり、行動構造、または行動イメージの再帰的反復に基づくものであると主張してきた。我々の理解理論における再帰性の重要性は、構造が新しいデータに拡張される再帰的プロセスを通じて、新しい材料は、すでに完全に理解されているより広い文脈に組み込まれるだけで理解されるということだ。

我々の環境における要素の理解形成が、どのように創発的な性質を含むかを理解する準備が整った。

創発的性質

創発的特性とは、自己組織化プロセスから生じるパターンの特性であり、組織化された個々の構成要素には存在しない、あるいは予測できない特性のことだ。よく知られている例として、交通パターンがある。「交通渋滞の場合、その構成単位(車)の性質と共通する必要のない実体が現れる。特に、すべての車が前進しているのに止まっている、あるいは後退している渋滞があるかもしれない。このような高次構造の運動方程式は、車の運動方程式からは容易に導出できないが、車同士の相互作用から生まれる」(Bonabeau et al.、1995)。この特性は、個々の「エージェント」の特性ではなく、組織化された全体の特性であるため、「創発」である。つまり、自然界に以前は存在せず、「エージェント」の特性から予測することはできなかった。それらは、それを構成する単なるエージェントの集合体以上のものであり、それとは異なるものである(Anderson, 2011)。

創発的性質のもう一つの重要な特徴は、それを構成する個々の主体にはない因果的な力を持つことだ。例えば、交通パターンによって交通の流れが滞ると、渋滞が発生するだけでなく、渋滞に巻き込まれたドライバーは非常にイライラする。しかし、渋滞や苛立ちの原因は個々の車にはない。たとえ一台の車の走行速度が遅すぎて他のドライバーが快適に運転できないとしても、渋滞の場合はそうでないように、その車の後ろを無理に走ることはなく、自由に動き回れるからだ(カーナー, 1998)。その他、部分よりも高いレベルの組織で存在する選挙民のような個人の集合体の性質も、それ自体は創発的性質ではない。選挙権は、個人の単なる集合体にも、個々の有権者の因果関係の集合体に還元される全体の選挙民にも同様に成り立つからだ(Ellis, 2012)。個人が特定のパターンで配置されているからこそ「創発的」な因果力が存在し、その性質は集合体としての個人にも当てはまると言えるかもしれない。確かに、個体の特定の配置が「創発的」な性質をもたらしたことは事実である。しかし、これらの性質は、それまで自然界に見られなかったものであり、個体の集合体の可能性に関する知識から予測できるものでもない。しかも、個体のカオス状態から自発的に出現するものであり、外部の知的生命体によって構成されたものではない。したがって、これらの新規な性質を持つパターンは、それ自身の因果的な力によってカオス状態から出現していると言える。

このように、創発的性質という概念は確立されているので、例えば、人間や一部の非人間的動物における意識は創発的性質と呼ばれているように、「主体」がよく理解されていない場合にも、この用語を適用することができるようになっている。これは、意識という難問を解決するための魅力的な方法である。もし、意識を生み出すために自己組織化する「エージェント」がわかっているのであれば、この方法は有効だろう。それらは脳の状態と推定されるが、交通パターンの場合の個々の車とは異なり、それらが意識という創発的な性質を生み出すことは、これまで観察されたことがない。創発的性質とは、物質的な性質を失わず、最終的な形の一部として観察されうる、一群の実体の性質である。意識の場合、意識的な経験において、個々の実体(エージェント)は、どのような形であれ、観察も検出もできないようで、意識的なエージェントにとっての統一性を現している。

しかし、我々がこの言葉を使ってきたように、「理解」は生物学的プロセスの創発的な特性である。何かを理解することにつながる実体は検出可能であり、理解という経験から分析することができる。理解の経験には、少なくとも、見慣れた動作パターンの運動イメージ、困惑や緊張の精神状態、それに続く、理解されたものの構造や余裕への心のくつろぎ、そして、今理解している実体や状況に関連した将来の動作計画への確信が含まれる。さらに、全体としての理解の状態は、その構成要素である行動パターンの表現が持っていない(ある状況における)因果的な力を持っている。「アハ」体験のような満足のいく理解の感覚は、行動パターンのイメージや表象を伴っており、被験者はこれを比喩的に使って新しい状態-対象や事象-を解釈する。これらの表象は、新しく理解された状態に注意が集中するような、体験の最も顕著な側面ではないかもしれない。しかし、これらは内省的に利用可能である。これらの行動表象は、それ自体では新しい状況の理解を構成しないが、現在の刺激の表象と一緒になって、理解されるシナリオ全体を形成する。ここで紹介するような理解の出現がなければ、通常の人間の生活は不可能であり、文字通り何をすべきかがわからなくなる。理解するための構成要素は、世界で機能するために一体化されなければならない。

行動表象の役割を示す証拠の1つは、そのような表象を表現する際のジェスチャーの役割を研究しているMcNeill(1992)の研究である。

例えば、「大きな箱を持っていた」と言う話し手が、「大きな箱」を持つジェスチャーをした場合を考えてみよう。この場合、両方のモダリティが同じアイデアを表現しているので、ジェスチャーと音声の冗長性は高い。ジェスチャーには、箱を持つ手の位置に関する情報など、意味のニュアンスも追加で表現されるが、2つのモダリティで表現される意味情報はほぼ重複している。連続体のもう一方の端には、2つのモダリティの間で意味的な重複がほとんどないケースがある。よく引用される例では、シルベスターとトゥイーティのアニメの一場面を説明する話者が、武器を振り回すように腕を振りながら「彼女はまた彼を追い出した」と言ったそうである。実はこの話し手は、おばあさんが傘を振りながらシルベスターを追いかけるシーンを表現していたのである。この例では、話し手がジェスチャーで表現しているシーンのうち、音声ではまったく表現していない部分(傘を振ること)を、ジェスチャーで表現しているのである。したがって、この場合、ジェスチャーと音声の冗長度は低い(Alibalia et al.)

このことから、話し手は情景を表現するために使っている運動イメージをジェスチャーで表現していることがわかる。ジェスチャーの使用は、話し手がシーンを理解し描写するために使用する動作パターンを考えていることを示している。2つ目の例では、話し手が言葉では表現しないシーンの構成要素を考えており、手に持った物を振るという先行体験から、彼女自身がシーンを理解していることを示している。

本節をまとめると、理解とは、他の心的状態が混ざり合って出現する心的状態であり、最終的には「自分の環境に心地よくいたい」という感情によって駆動される。行動パターンの運動イメージと環境からの感覚入力を経験し、これらを幼児期の経験によって学んだ基本的な行動パターンに関連付けるという精神状態は、自信に満ちた行動計画の創発的状態を作り出す。もしこれらの要素が、世界の中で「くつろぎたい」という感情によって結合されていなければ、不可能であっただろう。

自己組織化された理解

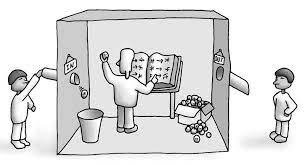

理解の場合、どのような要素が自己組織化されているのだろうか。基本的な構成要素は、単純な身体の動きそのものである。幼児は、「手を伸ばす」「つかむ」「引く」のパターンを習得した後、すぐに、「手を伸ばす」と「引く」の間に、2つの小さなものを同時につかむなど、そのパターンをさまざまに拡張できることに気づく。リーチ-グリップ-グリップ-プルという大きなパターンが自己組織化されていると言えるのは、a)その変化が事前に乳児が思いついたものではなく、元のパターンに自発的に追加されたもの、言い換えれば、繰り返し掴むことでより高次のパターンリーチ-グレイプス-プルが生まれ、その間のグレイプは今や2つの小さな繰り返しを含んでいる、b)元のパターンの構成要素が同じ構造内で新たなパターンの構築に使われるという過程が再帰的である、このような場合である。ここでは、幼児はこの計画を前もって考えているのではなく、おもちゃを手に入れるという動機に、ある程度自動的に反応していると仮定する。

より高度な理解過程について見てみよう。サールの「中国の部屋」にいる人の例を見てみよう。彼の指示は,漢字からなる入力を受け取り,それを本で調べて,出力スロットから所定の異なる文字のセットを返すというものである.確かに、彼は漢字を理解しているわけではない。しかし、彼は自分が何をすべきかを明確に理解している。英語で表現できるだけでなく(記事の中で表現している)、我々の基本的なパターンである「手を伸ばす」「つかむ」「引く」という観点から理解しているのだ。彼は、入力スロットに入ってきた入力文字に手を伸ばし、それを掴み、自分のところに引き寄せて見る。もちろん、この理解のケースは非常に単純であり、おそらく最小限の意識しか持っていない。リーチ-グリップ-プルという概念は明らかにここに適用され、「把握」モードのあらゆる抽象的認知タスクに適用できるように拡張することが可能である。

このように、事前に学習した感覚運動パターンを単純なタスクの例に適用することで、様々な創発的理解のケースに含まれる再帰的活動を明らかにしたのである。理解のもう一つの側面は、基本的なパターンの上に構築された再帰的な活動として捉えられ、理解主体が自分の世界観に取り込むべき常に到来する新しい状況に対して、洗練されつつパターンを適用するように導く動機付けである。では、同じ基本パターンを新しい入力に適用し続けるにはどうすればよいのだろうか。我々は、新しい事象を自分の世界観に取り込む能力が高まっていることを表現するための概念を必要としている。刻々と変化する環境はもちろんのこと、根本的に新しい入力の場合、なぜ我々は理解に苦しむことがないのだろうか?通常、苦労しないだけでなく、新奇な状態を理解するための基礎は、我々がその光景に困惑する前に出来上がっているのである。世界を理解するための一般的なスキーマがあれば、ある場面から別の場面へ、シームレスに均等な流れができる。それは、新しい感覚入力が起こる前に、そうした枠組みを「探そう」という動機付けが働くからだ。

慣れ親しんだ、しかし変化する世界に安住することを可能にする再帰的な構築活動は、スティグマジー(stigmergy)として知られている。Camazineら(2001)がスティグマジーに言及して説明しているように。

[分散型調整のプロセス……ここでは、出現する構造自体が提供する刺激に個人が反応することで、個人にとって豊かな情報源となりうる。つまり、局所的な環境と進行中の作業からの情報は、さらなる活動を導く(そしてポジティブなフィードバックによって動機づける)ことができる。シロアリ塚のような構造物が発達するとき、その建設過程の状態は絶えず建設者に新しい情報を提供する(p.23)。

この引用は、原文ではシロアリに適用されているが、知的な個人における認知的理解にも同様に適用することができる。我々は、世界の中で成長するにつれて、新しい状況を理解するために、より多くの感覚運動パターンを使うようになる。シロアリの塚が大きくなるように、世界に対する理解が深まると、スティグマジーによって意識的に満足感が得られ、新しい状況に初めて遭遇したときの混乱から守られる。個々のシロアリは、他のシロアリの活動を意識することなく、自分の仕事に集中しながら、他のシロアリと協調して活動するように生得的な指示を受けている。我々人間の場合、より意識的な動機付けが必要である。我々のパターン使用は、盲目的な生得的衝動の結果ではない。我々の動機付けは、先に述べたように、満足と不快の意識的な感情である。我々は通常、混乱すると不快になり、理解を求める。それが達成されたとき、我々は満足し、自分の拡張された世界を構築するための作業が完了する。我々が求めるのは、世界の中でくつろぐことであり、途方に暮れることではない。そうすれば、次に何ができるかを知ることができる。つまり、理解すればするほど、気分が良くなるということだ。

これまで、新しい状況を認知の枠組みに組み込むために、感覚運動パターンを使用することを述べてきた。しかし、まれに、本当の意味での新しさ、つまり、これまでの理解体系をほぼ完全に見直す必要があるような、構造を打ち破るような出来事が現れることがある。突然、すべての電気が消えた。窓の外は真っ暗で、部屋の中も真っ暗。何も準備していなかった。まるで一瞬にして目が見えなくなったようだ。何をすればいいのか、何ができるのか、何の手がかりもない。次はどうすればいいのだろう。

残された唯一の拠り所は、自分の肉体である。自分の手足がどこにあるのか、どんなものに触れることができるのか、把握することができる。新しい解釈として、2つのことが考えられる。完全に目が見えないのか、それとも外側の光源に何かが起こったのか。後者の方が希望が持てそうだ。もっともらしいシナリオを考えてみたが、最終的には、気づかないうちに時間が遅くなり(外の闇)、大きな電気ヒューズが飛んだ(内の闇)というものに行き着いた。これならいける。

本当の意味での「新奇」、つまり自分の体さえも固定されない状況では、もっともらしいシナリオなど存在しないかもしれない。そのような極端な場合、頼るべき見慣れた構造がないので、私は自分の認知レパートリーの中から、自分が知っているものから、論理的に可能な説明を探すしかない。もし、その探索が失敗したら、それは自己認識の入力が何もないときと同じで、盲目的なパニックが起こるだけだろうと思う。そのような状態は、(筆者のような)通常の身体性を持った主体には想像もつかない。それを想像する勇敢な試みは、小説『ゼロK』(DeLillo, 2016, p.155ff)で、新たに体外離脱した主体が初めて自分の状況に目覚める場面で見ることができる)。私が導き出した結論は、ある程度の理解を構築するための自己認識的な認知にとって、身体は基礎的なものであるということだ。身体があれば、私はある種の物語を語ることができる。身体がなければ、何もない。体現の記憶でさえ、今の私の位置を特定することはできないだろう。真に新しい状況は、最小限の親しみを背景にしてのみ可能なのである。しかし、ある程度の親しみがあれば、つまり、ある程度の体現があれば、私の経験 に適合する可能な世界が構築されるかもしれない。理解には身体性が必要であり、したがって、いかなる理解も、実際の、あるいは可能な身体的行為によって構成されることになる(Boden, 1990)。

自己組織化の話題に戻ると、前述は自己組織化の説明にはなっていないと反論する人もいるかもしれない。なぜなら、被験者である我々は、理解の構築を意識的に監視しており、それは、運動パターンを環境に適用する連続した状態は、”外部の指示的影響による介入 “から独立していないことを意味するからである。そして、理解の主体が意識的に必要性に動かされて理解しようとし、そのために新しいデータを組織化するための候補パターンを受け入れたり拒否したりすることは事実である。しかし、その選択と拒否は意識的な感情によってのみ行われるのであって、そのパターンが過去に行ったものと適合するかどうかという独立した基準によって行われるのではない。成功したパターンが、幼少期から持っていた基本的な動きのパターンのメタファーであることを知る必要はない(そして、私が発見したように、それを示唆されても否定することができる!)。ここで、個人的な例を挙げよう。ある同僚に、パーティーで嫌な思いをした記憶は、それ以前の経験による感覚運動パターンで構成されており、そのパーティーの記憶は、「パーティーで嫌な思いをした」というような純粋な言語表現ではなく、それらの経験による表現で構成されていると説得しようとしていた。彼は否定したので、”パーティーのことを思い出すとき、何か意識するような体の反応はあるか?”と尋ねると、”身震いする “と答えた。それで、そのような記憶は、不快なことに対する個人の反応パターンと無関係ではないことを、(少なくとも部分的には)納得してもらえたようである。

重要なのは、パーティーの記憶を構成し、身震いする動機となる不快な体験は、同僚がそれに反応する前からあったということだ。新しいことを解釈するためのパターンを見つけたときに生じる満足感は自動的なものであり、我々は自分の経験世界を広げることに成功したと知っているので、自信を持ってその理解を利用することができる。そして、突然の完全な感覚遮断の例でわかるように、パターンを構築する動機は根拠がなく、始めることができない。自己であるということは、必然的に、環境に対して位置づけられるということだ。それがなくなれば、何も残らない。

結論:自己組織化プロセスとしての理解

もし、我々が経験する環境を理解するための分刻みの試みが、完全に意識的で意図的なものであったとしたら、どのようなものになるか想像してみてほしい。この世界には、「自分の家にいるような」心地よい感覚はないだろう。それどころか、常に混乱と不確実性が存在し、最悪の場合、目前の未来は準備できないが、準備しなければならないものであるという深い恐怖に襲われることだろう。ハイデガーは『存在と時間』の中で、人間(Dasein)の状態を「世界における存在(Being-in-the-World)」と表現している。

理解の投影において、実体はその可能性において開示される。その可能性の性格は、その都度、理解される実体の存在の種類に対応する。一般に、世界の中の実体は、世界に投影される–つまり、世界の中の存在として、その参照関係への関心があらかじめ結ばれている重要な全体像に投影されるのである。世界内の実体が大罪の存在とともに発見されたとき、つまり、理解されるようになったとき、我々はそれらに意味[Sinn]があると言うのである。しかし、厳密に言えば、理解されたものは意味ではなく、実体、あるいはそれに代わる存在である。意味とは、何かの理解可能性がそれ自身を維持することである(Heidegger, 1927)。

ハイデガーの言葉を借りれば、出会った実体がどのような存在であるかの理解を欠くことは、この新しい状況における自分の可能性を知ることを欠くことだ。しかし、自分の行動の可能性を認識することは、まさに状況を快適にするものであり、次に何ができるかを知っているとき、我々は世界の中で「くつろぐ」ことができるのである。それがわからないということは、恐怖と絶望の状態であり、我々の環境は無意味なものとなってしまうのである。この引用文にあるように、我々の世界の意味は「あらかじめ設定されている」。つまり、我々は時間の経過とともに、新しい実体を理解するための構造を持ち込むことになる。したがって、新しく出会う存在を解釈するための構造を見つけることは、常に不安に駆られる必然性ではなく、この世界における我々の快適さを途切れることなく保証する自己組織化された過程と言うことができるだろう。つまり、このプロセスは自己組織的でなければならない。そうでなければ、我々は可能性に基づいて行動する時間がなく、常に不安定な恐怖の中にいることになるからだ。可能性の存在には、理解のための条件、すなわち「我々の世界の意義」が不可欠である。もし、我々の意識的な組織化力に依存するならば、新しい現在の瞬間はそれぞれ、疎外と不安の新たな原因となるであろう。我々が、原則として、常にそのような極度の不安状態にあるわけではないことは、理解が自己組織化プロセスであることの強い証拠であるように思われる。