目次

- はじめに

- 第1部 科学とその心理的影響

- 第2部 大衆形成と全体主義

- 6:大衆の台頭

- 7:大衆の指導者たち

- 8:陰謀とイデオロギー

- 第3部 機械論的世界観の彼方へ

- 9:死者対生者の宇宙

- 10:物質と精神

- 11:科学と真理

- 謝辞

- ノート

はじめに

全体主義について本を書くこと-その考えが最初に浮かんだのは 2017年11月4日のことだった。というか、そのとき最初に現れたのは、私の科学日記、つまり後の論文や本に役立ちそうなことを書き留めるのに使っているノートである。

当時、私は友人夫婦が所有するアルデンヌ地方のシャレーに滞在していた。朝日が周囲の森を照らす早朝、私は日記を開き、夜の間に紡ぎ出された考えを書き留めた。自然環境の穏やかさと静けさが、いつも以上に私を敏感にさせたのかもしれないが、その11月の朝、私は、新たな全体主義が種を残し、社会の構造を硬直化させていることを、手に取るように鋭く意識させられたのである。

2017年になっても、それはもはや否定できない。私生活に対する政府の支配力は、とてつもない速さで増大していた。プライバシーの権利が侵食され(特に9.11以降)オルタナティブな声がますます検閲・抑圧され(特に気候変動の議論の文脈で)治安部隊による侵入行為の数が劇的に増加していた、などなど。

しかし、こうした動きの背後には、政府だけが存在していたわけではない。「目覚め」文化の急速な出現と気候変動運動の高まりは、住民自身の内部から生まれる新しい超厳格な政府を求める声を生みだしていたのだ。テロリスト、気候変動、異性愛者の男性、そして後にはウイルスが、旧来の手段で取り組むにはあまりにも危険だと考えられた。技術的に人口を「追跡」することは次第に受け入れられるようになり、必要とさえみなされるようになった。

ドイツ系ユダヤ人の哲学者ハンナ・アーレントが描いたディストピア的ビジョンが社会の地平に立ちはだかった。ヨシフ・スターリンやアドルフ・ヒトラーのような華やかな「群衆指導者」ではなく、退屈な官僚やテクノクラートが率いる新しい全体主義が出現する。

その11月の朝、私は、全体主義の心理的根源を探る本の青写真を描いた。当時、私はこう考えていた。なぜ国家としての全体主義が20世紀前半に初めて出現したのか。ましてや 過去の古典的な独裁国家と何が違うのか。この違いの本質は、心理学の分野にあることに私は気づいた。

独裁体制は、その残忍な潜在能力によって、国民に恐怖心を抱かせるという原始的な心理学的メカニズムに基づいている。一方、全体主義は、大衆形成という狡猾な心理的プロセスにその根源がある。この過程を徹底的に分析することによってのみ、集団(すなわち大衆)との連帯のために自分の個人的利益を犠牲にする個人の過度の意欲、反体制的な声に対する深い不寛容、疑似科学の教化とプロパガンダに対する顕著な感受性など、「全体主義化」した人々の驚くべき行動を理解することができる。

大衆形成とは、要するに一種の集団催眠であり、個人の倫理的自己認識を破壊し、批判的に思考する能力を奪う。このプロセスは本質的に陰湿であり、人々は無意識のうちにその餌食になる。ユヴァル・ノア・ハラリの言葉を借りれば、ほとんどの人は全体主義体制への移行にさえ気づかないだろう。私たちは全体主義を主に労働収容所、強制収容所、絶滅収容所と結びつけて考えるが、それは長いプロセスの最終段階、困惑する段階に過ぎないのである。

* *

この最初のメモから数カ月、数年後、私の日記には、全体主義に関する言及がどんどん増えていった。それらは、私の学問的関心の他の領域と有機的に結びついた、より長い糸へと紡がれていった。例えば、全体主義という心理的な問題は 2005 年に科学界で勃発した危機に触れ ており、このテーマは私の博士論文で広範囲に渡って調査されたものである。科学研究において、杜撰さ、誤り、偏った結論、さらには完全な不正行為が蔓延し、研究論文の驚異的な割合、分野によっては85パーセントが根本的に誤った結論に至っていた。そして、心理学的な観点から見ると、最も魅力的なことがある。ほとんどの研究者は、自分たちの研究が多かれ少なかれ正しいものであると確信していた。しかし、なぜか、自分たちの研究が事実に近づくのではなく、架空の新しい現実を作り出していることに気づかなかったのである。

これは、科学が世界を理解するための最も信頼できる方法であると信じている現代社会にとって、もちろん深刻な問題である。しかも、この問題は、全体主義という現象に直結している。実は、これこそが、アーレントが暴露していることなのである。全体主義の底流にあるのは、統計的・数値的な「科学的虚構」を盲信することであり、「事実に対する徹底的な蔑視」である。「全体主義的支配の理想的な対象は、確信犯的なナチスや共産主義者ではなく、事実とフィクションの区別、真実と虚偽の区別がもはや存在しない人々である」1。

科学的研究の質の低さは、より根本的な問題を明らかにしている。我々の科学的世界観には大きな欠点があり、その結果は学術研究の分野をはるかに超えて広がっている。このような欠点は、ここ数十年、私たちの社会でますます顕著になっている深刻な集団的不安の原因ともなっている。人々の未来に対する見方は、悲観主義と展望の欠如に染まっており、その傾向は日々強まっている。海面上昇で文明が流されることはなくても、難民によって文明が流されることは間違いない。社会のグランドナラティブ(啓蒙主義の物語)は、控えめに言っても、もはやかつてのような楽観主義や積極主義にはつながっていない。国民の多くがほぼ完全に社会的孤立に陥り、精神的苦痛による欠勤が著しく増加し、向精神薬の使用がかつてないほど急増し、企業や政府機関全体を麻痺させる燃え尽き症候群が蔓延しているのがわかる。

2019年、この苦境は、私自身の職業環境でもはっきりと感じ取ることができた。周囲の多くの同僚が心理的な問題で仕事をやめ、基本的な日常業務をこなす能力さえも妨げられているのを目の当たりにした。例えば、この年、私はある研究プロジェクトを始めるために必要な契約書にサインをもらうのに9カ月近くかかっている。契約書の審査・承認を行う大学の部署では、精神的な苦痛から病欠する人が後を絶たず、契約書の締結に至らなかった。この間、すべての社会的ストレスの指標は指数関数的に上昇した。システム理論に詳しい人なら、これが何を意味するのかわかるだろう。システムが転換点を迎え、新たな均衡を求めようとしているのである。

2019年12月末、先ほどのアルデンヌのシャレーで、友人たちと一緒に、あえて小さな予言をしてみた。近いうちに、私たちは違う社会で目を覚ますだろう」。この直感的な予感は、私に行動を起こすよう促した。数日後、私は自宅のローンを返済するために銀行へ行った。それが賢明な行動であったかどうかは、人それぞれである。経済的、税制的な観点からは賢明ではなかったかもしれないが、私には関係ないことだった。私は、何よりもまず、自分の主権を取り戻したかった。銀行の支店長は私の話に耳を傾け、同意さえしてくれた。しかし、彼は、なぜ私がそこまで思い詰めるのか、その理由を知りたいと言い出した。1時間半ほど話をしても、その疑問は解消されなかった。結局、その疑問を残したまま、支店の閉館時間を過ぎてしまった。

* *

それから数ヵ月後の2020年2月、地球村はその土台を揺るがし始めた。その結果、世界は計り知れない危機を迎えた。数週間のうちに、誰もがウイルスの物語に心を奪われた。それは間違いなく事実に基づいた物語であった。しかし、それはどのような事実に基づいているのだろうか。私たちは、中国の映像から、その 「事実」を垣間見ることができた。ウイルスによって、中国政府は最大限の対策を講じなければならなくなった。街全体が隔離され、病院が急ピッチで建設され、白いスーツに身を包んだ人々が公共の場を消毒していく。あちこちで、「全体主義的な中国政府は大げさだ」「新型ウイルスはインフルエンザと変わらない」という噂が流れた。また、「見た目よりずっとひどいはずだ。そうでなければ、こんな過激な対策はとらないはずだ」という反対意見も飛び交った。この時点では、まだすべてが遠い世界の話であり、事実の全容を把握することはできないと考えた。

ウイルスがヨーロッパに上陸するまでは。私たちは、自分たちの手で感染と死亡を記録し始めた。イタリアの過密状態の救急室、死体を運ぶ軍の車列、棺桶でいっぱいの死体安置所などの映像を目にした。インペリアル・カレッジの著名な科学者たちは、抜本的な対策を講じなければ、ウイルスは数千万人の命を奪うだろうと自信満々で予測した。ベルガモでは、昼夜を問わずサイレンが鳴り響き、公共の場では事実を疑う声は一切聞こえなかった。それ以来、物語と事実が融合し、不確実性が確信に変わった。

想像を絶する事態が現実となった。私たちは、地球上のほぼすべての国が中国の例に倣い、膨大な数の人々を事実上の軟禁状態に置くという、「ロックダウン」という言葉が生まれた状況を突然に目撃した。不吉な予感と解放感を同時に感じさせる超現実的な静寂が訪れた。飛行機のない空、血の気のない交通動脈、虚しい欲望を追い求める埃が落ち着き、インドでは30年ぶりにヒマラヤが地平線に映えるほど空気が澄んだ場所もあった2。

それだけにとどまらない。ウイルス学の専門家たちは、ジョージ・オーウェルの「農場で最も賢い動物」であるブタのように、信頼できない政治家たちに代わって、農場を運営するよう要請された。彼らは、疫病が蔓延しているときに、正確な(「科学的」な)情報をもって動物園を運営することになる。しかし、この専門家たちは、やがて人間らしい欠点を持っていることが分かってきた。統計やグラフの作成で、「普通の人」でもなかなかやらないような間違いをする。ある時は、心臓発作で死んだ人も含めて、すべての死因をコロナウイルスによる死亡とカウントしてしまったほどである。

また、彼らは約束を守ったわけでもない。この専門家たちは、「自由への門」はワクチンを2回接種すれば再開すると約束したが、いざその時になっても状況は変わらず、3回目の接種の必要性を言い出した。そして、オーウェルの豚のように、一晩で目立たぬようにルールを変えることもあった。まず、病人の数が医療システムのキャパシティを超えることはありえないので、動物たちはその対策に従わなければならなかった(カーブを平らにする)。しかしある日、皆が目を覚ますと、ウイルスを根絶しなければならないので、措置を延長すると壁に書かれているのを発見した(曲線が崩れる)。やがて、ルールは頻繁に変わり、豚だけが知っているような状態になった。しかも、それすらも定かでなかった。

不審に思う人も出てきた。どうして専門家が、素人でもやらないような間違いをするのか。科学者というのは、私たちを月に連れて行き、インターネットを与えた人たちではないのか。そんなバカなわけがないだろう。最終目的は何なのか?彼らの提言は、私たちをさらに同じ方向へと導いてくれる。新しい一歩を踏み出すごとに、私たちはより多くの自由を失い、最終的には、人間が大規模な技術的医療実験におけるQRコードに還元されるところに到達する。

こうして、ほとんどの人が最終的に確信を持つに至った。とても確かなことだ。しかし、最も相反することを。ある人は殺人ウイルスを相手にしていると確信し、ある人は季節性インフルエンザに過ぎないと言い、さらにある人は、ウイルスは存在すらしておらず、世界的な陰謀を相手にしていると信じていた。そして、不確実性を許容し続け、自問自答し続けた人たちもいた。私たちの社会で何が起こっているのか、どうすれば十分に理解できるのだろうか?

* *

コロナウイルスの危機は突然やってきたのではない。それは、テロリスト、地球温暖化、コロナウイルスという、恐怖の対象に対してますます絶望的で自己破壊的な社会的反応のシリーズに適合している。社会に新たな恐怖の対象が出現するたびに、私たちの現在の考え方では、ただ一つの反応と防御があるのみだ:管理の強化である。人間はある程度の支配にしか耐えられないという事実は、完全に見落とされている。強制的な支配は恐怖を生み、恐怖はさらなる強制的な支配を生む。そうして社会は悪循環に陥り、必然的に全体主義、つまり政府の極端なコントロールにつながり、最終的には人間の心理的・物理的な完全性を根本的に破壊してしまう。

現在の恐怖や心理的不快感は、それ自体が問題であり、ウイルスなどの “脅威の対象 」に還元できない問題であると考えなければならない。私たちの恐怖は、全く別の次元から生じている。それは、私たちの社会の「グランド・ストーリー」の失敗である。機械論的な科学では、人間は生物に還元される。この物語は、人間の心理的、象徴的、倫理的な側面を無視し、それによって人間関係のレベルにおいて破壊的な影響を与える。この物語の中の何かが、人間を仲間や自然から孤立させ、周囲の世界と共鳴することをやめさせ、人間を原子化された主体にしてしまう。アーレントによれば、まさにこの原子化された主体が、全体主義国家の基本的な構成要素である。

全体主義は、歴史的な偶然の産物ではない。最終的には、機械論的思考と人間の合理性の全能性に対する妄想の論理的帰結である。このように、全体主義は啓蒙主義の伝統の特徴である。何人かの著者がこのことを仮定しているが、まだ心理学的な分析の対象にはなっていない。本書はそのギャップを埋めるものである。全体主義という症状を分析し、それが一部をなす社会現象のより広い文脈の中に位置づけていく。

第1部(第1章から第5章)では、機械論的・物質論的な人間観・世界観が、大衆形成と全体主義が繁栄する特定の社会心理的条件をどのように生み出すかを取り上げている。第2部(第6章から第8章)では、大衆形成の過程と全体主義との関係について詳述している。最後に、第3部(第9章~第11章)では、人間と世界の現状を超克し、全体主義を不要なものとするための方途を検討している。実は、本書の第1部と第3部では、全体主義についてほんの少ししか触れていない。本書では、通常、全体主義に関連するもの(強制収容所、教化、プロパガンダ)に焦点を当てるのではなく、全体主義が出現する、より広い文化的・歴史的プロセスに焦点を当てることを目的としている。このアプローチにより、最も重要なことに焦点を当てることができる。全体主義は、我々の日常生活で起こる進化や傾向から生じるのである。

最終的に、本書は、我々が行き詰まっているように見える現在の文化的な袋小路から抜け出す方法を見出す可能性を探るものである。21世紀初頭の社会的危機の高まりは、心理的・思想的な激変の現れであり、世界観の基盤となる地殻変動が起きている。私たちは、古いイデオロギーが崩壊する前に、最後にもう一度、力を取り戻す瞬間を経験している。古いイデオロギーのもとで、現在の社会問題を解決しようとすると、それがどのような問題であれ、事態はさらに悪化する。人は、問題を作り出したのと同じ考え方で問題を解決することはできない。私たちの恐怖と不安に対する解決策は、(技術的な)支配を強めることにあるのではない。私たちが個人として、また社会として直面している真の課題は、人間と世界に対する新しい見方を構築すること、私たちのアイデンティティーの新しい基盤を見つけること、他者と共に生きるための新しい原則を打ち立てること、そして真実を語るという人間の時宜を得た能力を再評価することなのだ。

第1部 科学とその心理的影響

第2章 科学とその実践的応用

科学は、単に知識を与えるだけでなく、その実用化を通じて実社会に影響を及ぼす。特に機械論的な科学は、この点で高い野心を持っていた。それは、世の中を人に合わせ、生活を楽に、快適にし、最終的には苦しみや死をもなくそうとするものである。

科学はある程度、そうした野心も実現した。ガリレオの発見によって、15年後にクリスティアン・ホイヘンスが時間を計る機械装置、振り子時計を作ることができた。それまで、人々は自然のサイクルに頼って時間を計っていたが、振り子のアームの長さを変えることで、任意の長さのサイクルを人工的に作り出すことができるようになったのだ。その結果、1日を86,400秒の振り子に分割することができるようになった。こうして、時間は、自然のサイクルのようなつかみどころのないものから、機械的に厳密に同じステップで進む定量化可能なものへと変化していった。

その後、蒸気機関、カメラ、人工照明、ラジオ、テレビ、自動車、飛行機、インターネットなど、実用化されたものは枚挙にいとまがない。ニュートンが運動の基本法則を定めてから2世紀、人類の歴史から見ればほんの瞬きほどの間に、社会はめまぐるしく機械化・工業化されていった。数千年の間、人間は世界に従属させられてきたが、今や世界に自分の意志を押し付けるようになった。このとき初めて、人間は自分の意志で世界を変えることができるようになった。少なくとも、彼はそのように感じていた。

しかし、その裏側には、紛れもない事実があった。便利さの代償として、自然や社会環境とのつながりが希薄になったのだ。人工の光は、それまで太陽や月が日々の活動に与えていたリズムを崩し、時計は人間の心を循環する自然のプロセス(露が乾いたらすぐに会い、太陽が一番高いところで食事をし、夜が明けたら眠る)から遠ざけ、コンパスは人間を星から遠ざけ、工業労働は人間を畑や森から遠ざけた。このような心理的な影響は、通常、重要視されることはなかった。しかし、その影響は計り知れない。機械化以前の人間の体験世界は、自然の造形言語と常に共鳴していたが、機械化後は、単調な機械的リズムに吸収されるようになった。

また、社会的なつながりも見違えるように変化した。ラジオやテレビの発明により、マスメディアが台頭し、それに伴い、社会的機能を持つだけの直接的な人間関係が減少していった。隣人との夜会、居酒屋の集まり、収穫祭、儀式、祝い事など、メディアで紹介されるものの消費に取って代わられつつある。その結果、私たちはある種の社会的怠惰に陥ってしまった。仲間との交流に必要な努力はもはや必要ない。

言い争うリスクも、つらい嫉妬や恥や照れ隠しに直面することも、ドレスアップする必要も、家から出る必要さえもない。また、社会的な交流も画一化された。政治を含む公共空間は、マスメディアを通じてリビングルームを制する少数の声によってますます支配されるようになった1。つまり、社会関係は多様性と独創性を失った。

また、労働の機械化は、マルクスの史的唯物論が追求した社会構造やつながりの大きな変容を引き起こした。例えば、蒸気機関は、多くの織機を動かし、多くの人々に雇用を与えることができたので、工場村のような新しい形態の社会がその周囲に生まれた。これらの共同体は、単に大量生産に集中し、賃金労働が唯一の集団的アイデンティティのポイントであった。このように、工業化は、さまざまな職業、公職、権威(司祭、市長)の存在によって形成された伝統的な社会構造を崩壊させた。これらの構造は、何世紀にもわたって人間の自由を制限し、あるいは根本的に抑圧してきたが、同時に人間の心理的な基礎や参照枠を与えてもいた。ルールや法律、戒律や禁止事項、欲望や衝動の境界線、不安や不満や怒りの対象が明確に定義されたものである。そのようなものがなくなったことで、人間は混乱し、自分自身の存在の暗闇の中に置かれ、特定できない実存的な不安や恐怖に悩まされるようになった。第6章で見るように、この自由な不安は、大衆形成と全体主義に決定的な役割を果たす。

世界の機械化は、意味形成のレベルでも直接的な影響を及ぼした。大量生産は、労働の最終結果をより具体的でないものにした。かつて人間は、自分自身と周囲の人々の身体的存在を維持するために必要なものを生産するために働いていた。自分を養うため、家を暖めるため、過酷な状況や他人の視線から身を守るために働いていた。それが、産業環境の台頭とともに変化した。遠く離れた人々のために、モノを生産するために働くようになったのだ。自分の仕事の意味は何かという問いに対する答えは、もはや自分の身体から湧き上がってくるものではない。

また、自分の仕事の対象となる他者は、匿名である。自分の仕事が他者に与える影響は、もはや見ることも感じることもできない。地方生産、小規模生産、工芸品生産の(多くの)消滅によって、生産者と消費者の直接的な結びつきは断ち切られた。多くの場合、物質的な財を生産した人は、それを使おうとしている人と接触することはもはやなかった。また、商品が届けられたとき、それを受け取った人の喜ぶ顔、感謝する顔を、生産者はもう見ることができない。仕事における人間の満足感は、こうした目に見える微細な物理的効果が中心であり、仕事が有意義であることを示す最も直接的なサインなのである。このように、自分の身体だけでなく、相手も意味づけの源泉として色あせていくのである。労働者は、いわば産業機械の歯車となり、支払われるべき賃金を考えることだけが潤滑油となった。労働は、大変ではあるが本質的に意味のある実存的な仕事から、実体のない実用的な必要性に変わった。

* *

意味の消滅に加えて、もう一つの問題が生じた。意外なことに、工業化、機械化によって労働が少なくなったわけではない。20世紀初頭、イギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズは、今世紀末には技術の進歩によって週15時間労働が実現し、社会が必要とするすべてのものを生産するにはそれで十分だと予測した2。2 この点に関しては、彼の予想が正しい。しかし、彼の予測は当たらなかった。20世紀末には、人々はかつてないほど長い時間働くようになった。

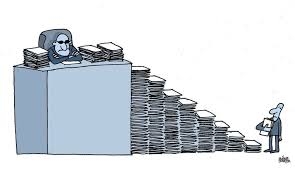

ケインズが考慮しなかったのは、意味のない無駄な仕事が信じられないほどの規模で生み出されたことだ。人類学のデイヴィッド・グレーバー教授は、今では有名になった彼の著書『うそつきな仕事』の中で、このことを説明している。彼は、無作為に抽出した人々に、自分の仕事は社会に有意義な貢献をしていると思うか、と尋ねた。約37パーセントが「いいえ」と答え、さらに13パーセントが「わからない」と答えている。これらのでたらめな仕事は、ほとんどが行政や経済部門と、それらを支える無数の職業に生み出された。このようなデタラメな仕事の多くは、行政や経済部門、そしてそれらを支える無数の職業において生み出されている。グラーバーは、ドイツ軍の補助的なサービスを提供する会社で働く「クルト」の物語を紹介し、多くの人々の労働生活と存在を徐々に特徴づけるようになった不条理さの程度を説明する。

クルト:ドイツ軍はITの下請け会社を雇っている。IT企業は、ロジスティクスを担当する下請け企業を雇う。その物流会社が人事管理をする下請け会社を雇っていて、私はその会社で働いている。

例えば、ある兵士が廊下の2つ先のオフィスに移動してきたとする。その際、パソコンを手に取って持っていくのではなく、書類に記入しなければならない。

IT会社はその書類を受け取り、人が読んで承認し、物流会社に送る。そして、物流会社は、廊下の2つ隣の事務所にパソコンを移動することを承認し、私たちにスタッフを依頼する。その後、私の会社の事務員が仕事をするわけであるが、そこで私の出番だ。

メールが来る。”B時にCバラックに来てください”。通常、その兵舎は自宅から100〜300キロほど離れているので、レンタカーを借りる。レンタカーで兵舎に行き、到着したことを配車係に知らせ、書類に記入し、コンピューターを取り外し、箱に入れ、封をして、兵站部の誰かに箱を廊下の5メートル先の部屋まで運んでもらい、そこで箱を開け、また書類を書き、コンピューターをつなぎ直し、コーディネータに電話してかかった時間を知らせ、数人にサインをしてもらってレンタカーで帰り、すべての書類をコーディネータに送り、報酬をもらう。

つまり、兵士が廊下の5メートル先にコンピューターを移動させることが許される代わりに、2人で合計6〜10時間かけて運転し、15枚ほどの書類に記入し、400ユーロ以上の税金を浪費しなければならないのである4。

これは、意味のない仕事という現象の興味深い点である 4 。資本主義の追求に支配され、利益によって決定される私企業では、このような不合理な仕事は存在しないと思うだろう。なぜ、営利を目的とする企業が、利益の出ない労働者のために資金を流出させるのだろうか?しかし、この考えは幻想の領域に追いやられることになる。5 民間企業においてさえ、意味のない仕事が蔓延している。そもそも、この原因は、企業文化の変化にあると考えられる。今日の経営者は、自分が率いる会社の成功や失敗に個人的な利害関係を持つことはほとんどない。そのため、自分の雇用統計のためだけなら、無意味な仕事を作り、友人のため、あるいは専門家を雇い、会社に洗練されたイメージを与えることができる。会社が倒産するころには、その経営者はしばらく別のところで働いていることだろう。

しかし、それだけではない。行政や経済の分野での横行には、もっと根本的な社会の心理的傾向がある。規則や手続き、行政の際限のない増殖は、通常、対人不信や不確実性・リスクを許容できないことに起因している。政府も国民も、すべてが正しく行われることをこれまで以上に求めるようになった。これには、何か問題が起きたときに誰が財政的、法的責任を負うかを決めるために必要な、際限のない手続き上の規定が含まれる。第5章で述べるように、今日の規制と管理への強迫観念は、増大し続ける不安を克服するための狂おしい試みである。

人間関係が根本的な不信感で特徴付けられると、人生は絶望的に複雑になり、社会はあらゆる種類の「安全の仕組み」を作ることにエネルギーを費やすが、実際には不信感をさらに煽り、なによりも心理的に疲弊させることになる。だからこそ、デタラメな仕事という現象は、職場の燃え尽き症候群の流行にも直結している。仕事のパフォーマンスに耐えられないのは、たいてい実際の要求ではなく、意味や満足感を味わえないこと、仕事を創造行為として経験できないことなのだ。オフィスに誰かを配置し、10分ごとにボタンを押すような無駄な仕事をさせるために十分な賃金を支払う。そのような仕事は、人生の重荷から解放してくれるのか、それとも人生を耐えられないほど軽くしてくれるのか。

結局、有意義な仕事をしている人たちに対する恨みや復讐の感情というパラドックスが生じる。驚くべきことに、直接的に役立つ仕事をしている人たち、つまり医療従事者、ゴミ収集人、職人、農民などが主に解雇されたり、その仕事があまりにも報われないために、ほとんど糧食で生活するか補助金で生き延びなければならない(すべての物質の中で最も必要なものを生産する農民を考えてみてほしい)。一方、事務職のような最も無意味な仕事は着実に数を増やし、それに比べて報酬はますます手厚くなっている。これは多かれ少なかれ、(無意識の)理屈である。「運良く意味のある仕事に就けたとしても、その上で十分な報酬が得られるとは思わない方が良い」 ということだ。そしてちょうどそのように、意味のある仕事を選ぶことがほとんど馬鹿らしく思えるような状況に陥ってしまったのである。

意味のない職業の台頭は、人間の本当の問題が、自然の力との闘いや仕事の肉体的要求よりも、人間関係の中にあることを教えてくれている。簡単に言えば、人間関係が満足できる社会では、たとえ原始的な生産手段しか持っていなくても、生活に耐えることができる。一方、人間関係が貧弱で有害な社会では、そのような社会が機械技術の進化の点でいかに「先進的」であっても、生活は困難で耐えがたいものになるであろう。

まとめると、科学は工業化・機械化によって物質世界を変える強大な力を持つようになった。しかし、それは同時に、人間同士、あるいは自然との関係において、問題を生じさせることになった。さらに、科学が、あるいは科学と称されるものが、正確でも信頼できるものでもない場合が多いことに起因する問題も生じている。

第1章では、研究の質が最も問題なのは医学であると説明した。医学研究の85%以上は、誤り、杜撰さ、不正によって疑わしい結論に至っている。このことは、例えば、研究試験で安全だとされた薬が、実際には何千人もの死者を出したり、重大な副作用を発生させたりする理由を理解するのに役立つ。最もよく知られた例は、サリドマイド事件だろう。サリドマイド(ソフテン)は、1958年に妊婦の吐き気止めとして販売された。1961年までに、サリドマイドは少なくとも1万人の胎児に深刻な奇形を引き起こしたことが明らかになった。主に手足が未発達であったり、手足が全くなかったりしたのだ。このスキャンダルの最も驚くべき点は、製薬会社が何年もこの薬を製造し続け、ベルギーなどいくつかの国では1963年まで市販されていたことだ。何千人もの赤ん坊を変形させ、何千人もの命を奪ったこの薬は、1969年まで市場から撤去されなかった。控えめに言っても、その正当性は不可解である。政府はまず、この薬と胎児の奇形との間に本当に関連性があるのか、100%確かめようとした。

また、流産を防ぐために1947年から1976年まで広く投与された人工ホルモン、ジエチルスチルベストロール(DES)に関しても、劇的な事例がある。1976年頃、DESの使用はとんでもない間違いであることが明らかになった。DESは流産を防げなかったが、何世代にもわたって影響を及ぼす一連の深刻な副作用があったのだ6。女性の第一世代は、子宮内膜の異常、妊娠合併症、生殖器の奇形、子宮頸がん、乳がん、膣がんのリスクが高くなった。男性の第一世代は精巣上体結節のリスクが高く、男性の第二世代は尿管異常のリスクが高かった。DESによる異常がなくなるかどうか、どの世代でなくなるかは誰も知らない。

サリドマイドとDESは最も有名な医療スキャンダルだろうが、最も多くの犠牲者を出したわけではない。2019年には、オピオイド危機で過去20年間に40万人もの人々が死亡し、数え切れないほどの何百万人ものアメリカ人の生活を破綻させたとして、複数の製薬会社に対して大規模な訴訟が起こされている。この悲劇から得られた一つの教訓は、長期的に広く使用されている医薬品であっても、必ずしも安全ではないということだ。1955年から販売されている鎮痛剤アセトアミノフェン(タイレノール)に発がん性物質が含まれ、胎児に有害であることが2021年に判明したばかりである。

しかし、医薬品の効果や副作用は、市場に出る前に広範囲にテストされていないのだろうか?なぜ、これほど有害な副作用が発見されないのだろうか?ここで問題なのは、「健康」や「医薬品に対する反応」という現象は、複雑でダイナミックな現象であり、その全体を測定したり理解したりすることは到底不可能だということだ。研究者は、非常に限られた数の反応(例えば、症状への影響、血圧への影響、呼吸への影響)を記録し、モニターすることができるだけである。それ以外のことはほとんどわからないままだ。さらに、研究は限られた期間しか行われない。その期間以降に現れる副作用、例えばサリドマイドのように何世代も後に現れる副作用は、完全に説明することはできない。また、免疫力の低下など、すぐには発見できないが、時間が経つと深刻な副作用が現れることもある。

正確な予測は、強い心理的要因によってさらに複雑になる。プラセボ効果(患者がその効果を信じているために、治療が良い効果をもたらすこと)やノセボ効果(患者が有害だと信じているために、治療が悪い効果をもたらすこと)は広く認められている現象である。そして、これらは、一部の人が言うように、マイナーなものではない。一部の研究者(Shapiro7やWampold8など)は、医療行為の効果の90%までが心理的要因に起因すると推定している。もしこれが正しければ、ほとんどの医療は、(自覚のない)心理療法と言った方が正確だろう。

これらのデータは、他のデータと同様、相対的なものであるが、心理的要因の影響が大きいことは明らかである(第10章は完全にこの点に特化している)。だからこそ、医薬品や医療介入の効果を予測することは難しく、また時代背景の変化とともに変化することもある。言説が異なれば期待も異なり、期待が異なれば効果も異なる。このことは、医薬品が市場に出てからしばらくすると最初の効能が失われるように見えることの説明にもなる。新しい治療法は、しばしば高い期待を持たせ、強いプラセボ効果を生み出す。医学的介入の効果が実験によって客観的に測定されると信じるのは、ナイーブな機械論的視点に基づくものだけである。

医学研究の質の低さはまた、差し迫った倫理的な問題を提起している。例えば、実験を行うための無慈悲な原動力に厳しい光を当てている。2005年には世界中で約1億匹の実験動物が犠牲になり(!)2020年にはほぼ倍増の2億匹弱(!)となっている。これらの動物の運命は恐ろしいものであり、しばしば言葉では言い表せないほど恐ろしい。医学研究の85パーセントが誤りや偏見、あるいは詐欺であることを考慮すれば(第1章参照)大多数の場合、この地獄のような苦しみは無意味であり、その上不必要であると結論づけるしかないだろう。実験と拷問の間の線引きはいったいどこにあるのだろうか。もし、ある社会でこのような行為がこのような大きさ、このような不条理の程度に達するなら、そのような社会は深刻な病を抱えていると結論づけざるを得ない。

* *

機械論的思考は、人間に物質世界を操作する巨大な能力を与えた。人間に内在する(自己)破壊的な傾向と相まって、これは人間をこれまでで最も不安定な状況に追いやった。歴史上初めて、人間は自分が依存している「天然資源」を荒らすことができるようになった。例えば、世界の魚類資源は枯渇し、熱帯雨林はすべて伐採された。さらに、戦争の工業化と機械化によって、機械論的思考はその破壊的な可能性をあからさまかつ直接的な形で示した。世界大戦で投入された破壊機械による何千万人もの犠牲者は、その無言の証人である。さらにその後、科学と殺人的怒りの不吉な結婚が、往年の戦争の悲惨さとは比較にならないほどの大惨事を引き起こした。モンサント社が製造した7,600万リットルのエージェント・オレンジ(枯葉剤)は、ベトナムで木を枯らし、ベトコンをジャングルから追い出すために撒かれた。その結果は?その結果、何百万人ものベトナム人兵士とアメリカ人兵士が重病にかかり、しばしば腫瘍や癌を発症し、少なくとも15万人の子供に奇形が発生した。

機械論的科学は人間の状態をより快適なものにしようとしたが、多くの点で、より危険なものにもしてしまった。人間は、自らが自然から解き放った力に脅威を感じずにはいられなかったのだ。そして、そのような力は、ほとんどの場合、少数の人の手に渡ることになった。世界の工業化、機械化、技術化によって、生産能力、経済力(自己中央集権的な銀行システムによる)心理的力(マスメディアによる)は、ますます少数の人々の手に落ちるようになった。啓蒙主義の伝統は、人々に自律と自由を約束したが、ある意味では、かつてないほどの依存と無力感を人々にもたらした。この無力感によって、人々は権力者に対する不信感を募らせた。19世紀を通じて、政治指導者が公共空間における自分たちの声を本当に代弁してくれている、あるいは自分たちの利益を守ってくれていると感じる人はますます少なくなっていった。その結果、人間もまた、政治家が代表する社会階層から切り離され、社会全体とのつながりもなく、意味のある社会集団にも属さない、根こそぎ取り残された状態になった。

啓蒙主義の伝統は、世界を理解し支配しようとする人間の楽観的でエネルギッシュな願望から生まれたが、いくつかの点でその逆を行くことになった。すなわち、支配の喪失の経験である。人間は、自然から切り離された孤独の状態にあり、社会構造やつながりから切り離されて存在し、深い無意味感のために無力感を感じ、想像を絶する破壊的な可能性を孕んだ雲の下で生き、心理的にも物質的にも、信頼できず、共感できない少数の幸福な人々に依存していることに気づいたのだ。ハンナ・アーレントが「原子化された主体」と名付けたのは、このような個人である。全体主義国家の基本的な構成要素を認識するのは、この原子化された主体なのである。