The Psychology of Totalitarianism

目次

- はじめに

- 第1部 科学とその心理的影響

- 第2部 大衆形成と全体主義

- 6:大衆の台頭

- 7:大衆の指導者たち

- 8:陰謀とイデオロギー

- 第3部 機械論的世界観の彼方へ

- 9:死者対生者の宇宙

- 10:物質と精神

- 11:科学と真理

- 謝辞

- ノート

全体主義の心理学への賞賛

米国の主要な医療センターのホールを歩いていると、すれ違いざまに視線をそらす目がある。患者についていつものように議論を交わすと、COVID-19のワクチン接種の話題になると、訥々とした反応が返ってくる。「その話はしたくないんです」。私は、恐怖、恥、そして、混雑したエレベーターの中でSARS-CoV-2の空気感染よりも医師たちの間で伝染している集団思考の終わりのないサイクルを見ている。マティアス・デスメットは、誘導ミサイルのように、ターゲットを射止めた。医療界は大衆形成され、これが一般人を包むより大きなペナンブラにつながった。本書でデスメは、何が起きているのか、そして「呪縛」を解いて正常な状態を取り戻すために、私たち一人ひとりが取るべき次のステップは何なのかを明確かつ簡潔に説明し、そこから凝集布を吊り下げる説明的枠組みを構築した。現代における必読書である。

-ピーター・A.マカロー、 MD, MPH, トゥルース・フォー・ヘルス財団チーフ・メディカル・アドバイザー

医学的な論争を越えて、本書は私たちがCOVIDと呼ぶ社会現象に不可欠な窓を提供している。

-チャールズ・アイゼンシュタイン、『聖なる経済学』と『戴冠式』の著者

マティアス・デスメットは大衆形成現象に関する世界的な専門家であり、21世紀で最も誠実で思慮深い重要な知識人の一人である。コロナウイルスのパンデミックへの対応が、なぜ、どのように社会レベルで展開されたのか、そしてさらに重要なことは、このような茶番が再び起こらないようにするためにはどうすればよいのかを理解したいのであれば、『全体主義の心理』は必読の書である。デスメは、ますます人間性を失い機械化された世界で、いかにして人間性を取り戻すかを教えてくれる。

-DR.フエルミッチ ライナー・フエルミッチ、裁判弁護士、ベルリンのコロナ調査委員会の共同創設者。

この名著の中で、デスメットは、私たちがいかにして全体主義の入り口にたどり着いたかを問うている。歴史、科学、心理学を通して、読者をワイルドで学術的な旅に連れ出し、必要かつ予想外の答えを提供してくれる。

-ヘイザー・へイング, PhD, 進化生物学者; A Hunter-Gatherer’s Guide to the 21st Centuryの共著者。

デスメットは、私たちがどうしてここに至ったかを見事に抽出し、私たちが今いる危険な場所に多くの人々を目覚めさせている。

-ロバート・F・ケネディJr.

マティアス・デスメットの大衆形成論は、COVID-19の大流行とそれに伴う社会的異変を理解するための最も重要なレンズである。デスメットは『全体主義の心理学』の中で、人々がどのように、そしてなぜ進んで自由を手放すのか、大衆はどのようにして全体主義の指導者を生み出すのか、そして最も重要なことは、我々がこれらの現象に抵抗し、我々共通の人間性を維持することができるのか、について説明している。これは2022年の最も重要な本である。

-ーロバート・マローン博士『Lies My Gov’t Told Me』の著者

マティアス・デスメットの(大衆形成催眠の)理論は素晴らしい。…..一度、なんとなく探し始めたら、いたるところで目にした。

-エリック・クラプトン

はじめに

全体主義について本を書くこと-その考えが最初に浮かんだのは 2017年11月4日のことだった。というか、そのとき最初に現れたのは、私の科学日記、つまり後の論文や本に役立ちそうなことを書き留めるのに使っているノートである。

当時、私は友人夫婦が所有するアルデンヌ地方のシャレーに滞在していた。朝日が周囲の森を照らす早朝、私は日記を開き、夜の間に紡ぎ出された考えを書き留めた。自然環境の穏やかさと静けさが、いつも以上に私を敏感にさせたのかもしれないが、その11月の朝、私は、新たな全体主義が種を残し、社会の構造を硬直化させていることを、手に取るように鋭く意識させられたのである。

2017年になっても、それはもはや否定できない。私生活に対する政府の支配力は、とてつもない速さで増大していた。プライバシーの権利が侵食され(特に9.11以降)オルタナティブな声がますます検閲・抑圧され(特に気候変動の議論の文脈で)治安部隊による侵入行為の数が劇的に増加していた、などなど。

しかし、こうした動きの背後には、政府だけが存在していたわけではない。「目覚め」文化の急速な出現と気候変動運動の高まりは、住民自身の内部から生まれる新しい超厳格な政府を求める声を生みだしていたのだ。テロリスト、気候変動、異性愛者の男性、そして後にはウイルスが、旧来の手段で取り組むにはあまりにも危険だと考えられた。技術的に人口を「追跡」することは次第に受け入れられるようになり、必要とさえみなされるようになった。

ドイツ系ユダヤ人の哲学者ハンナ・アーレントが描いたディストピア的ビジョンが社会の地平に立ちはだかった。ヨシフ・スターリンやアドルフ・ヒトラーのような華やかな「群衆指導者」ではなく、退屈な官僚やテクノクラートが率いる新しい全体主義が出現する。

その11月の朝、私は、全体主義の心理的根源を探る本の青写真を描いた。当時、私はこう考えていた。なぜ国家としての全体主義が20世紀前半に初めて出現したのか。ましてや 過去の古典的な独裁国家と何が違うのか。この違いの本質は、心理学の分野にあることに私は気づいた。

独裁体制は、その残忍な潜在能力によって、国民に恐怖心を抱かせるという原始的な心理学的メカニズムに基づいている。一方、全体主義は、大衆形成という狡猾な心理的プロセスにその根源がある。この過程を徹底的に分析することによってのみ、集団(すなわち大衆)との連帯のために自分の個人的利益を犠牲にする個人の過度の意欲、反体制的な声に対する深い不寛容、疑似科学の教化とプロパガンダに対する顕著な感受性など、「全体主義化」した人々の驚くべき行動を理解することができる。

大衆形成とは、要するに一種の集団催眠であり、個人の倫理的自己認識を破壊し、批判的に思考する能力を奪う。このプロセスは本質的に陰湿であり、人々は無意識のうちにその餌食になる。ユヴァル・ノア・ハラリの言葉を借りれば、ほとんどの人は全体主義体制への移行にさえ気づかないだろう。私たちは全体主義を主に労働収容所、強制収容所、絶滅収容所と結びつけて考えるが、それは長いプロセスの最終段階、困惑する段階に過ぎないのである。

* *

この最初のメモから数カ月、数年後、私の日記には、全体主義に関する言及がどんどん増えていった。それらは、私の学問的関心の他の領域と有機的に結びついた、より長い糸へと紡がれていった。例えば、全体主義という心理的な問題は 2005 年に科学界で勃発した危機に触れ ており、このテーマは私の博士論文で広範囲に渡って調査されたものである。科学研究において、杜撰さ、誤り、偏った結論、さらには完全な不正行為が蔓延し、研究論文の驚異的な割合、分野によっては85パーセントが根本的に誤った結論に至っていた。そして、心理学的な観点から見ると、最も魅力的なことがある。ほとんどの研究者は、自分たちの研究が多かれ少なかれ正しいものであると確信していた。しかし、なぜか、自分たちの研究が事実に近づくのではなく、架空の新しい現実を作り出していることに気づかなかったのである。

これは、科学が世界を理解するための最も信頼できる方法であると信じている現代社会にとって、もちろん深刻な問題である。しかも、この問題は、全体主義という現象に直結している。実は、これこそが、アーレントが暴露していることなのである。全体主義の底流にあるのは、統計的・数値的な「科学的虚構」を盲信することであり、「事実に対する徹底的な蔑視」である。「全体主義的支配の理想的な対象は、確信犯的なナチスや共産主義者ではなく、事実とフィクションの区別、真実と虚偽の区別がもはや存在しない人々である」1。

科学的研究の質の低さは、より根本的な問題を明らかにしている。我々の科学的世界観には大きな欠点があり、その結果は学術研究の分野をはるかに超えて広がっている。このような欠点は、ここ数十年、私たちの社会でますます顕著になっている深刻な集団的不安の原因ともなっている。人々の未来に対する見方は、悲観主義と展望の欠如に染まっており、その傾向は日々強まっている。海面上昇で文明が流されることはなくても、難民によって文明が流されることは間違いない。社会のグランドナラティブ(啓蒙主義の物語)は、控えめに言っても、もはやかつてのような楽観主義や積極主義にはつながっていない。国民の多くがほぼ完全に社会的孤立に陥り、精神的苦痛による欠勤が著しく増加し、向精神薬の使用がかつてないほど急増し、企業や政府機関全体を麻痺させる燃え尽き症候群が蔓延しているのがわかる。

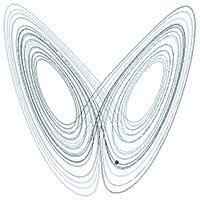

2019年、この苦境は、私自身の職業環境でもはっきりと感じ取ることができた。周囲の多くの同僚が心理的な問題で仕事をやめ、基本的な日常業務をこなす能力さえも妨げられているのを目の当たりにした。例えば、この年、私はある研究プロジェクトを始めるために必要な契約書にサインをもらうのに9カ月近くかかっている。契約書の審査・承認を行う大学の部署では、精神的な苦痛から病欠する人が後を絶たず、契約書の締結に至らなかった。この間、すべての社会的ストレスの指標は指数関数的に上昇した。システム理論に詳しい人なら、これが何を意味するのかわかるだろう。システムが転換点を迎え、新たな均衡を求めようとしているのである。

2019年12月末、先ほどのアルデンヌのシャレーで、友人たちと一緒に、あえて小さな予言をしてみた。近いうちに、私たちは違う社会で目を覚ますだろう」。この直感的な予感は、私に行動を起こすよう促した。数日後、私は自宅のローンを返済するために銀行へ行った。それが賢明な行動であったかどうかは、人それぞれである。経済的、税制的な観点からは賢明ではなかったかもしれないが、私には関係ないことだった。私は、何よりもまず、自分の主権を取り戻したかった。銀行の支店長は私の話に耳を傾け、同意さえしてくれた。しかし、彼は、なぜ私がそこまで思い詰めるのか、その理由を知りたいと言い出した。1時間半ほど話をしても、その疑問は解消されなかった。結局、その疑問を残したまま、支店の閉館時間を過ぎてしまった。

* *

それから数ヵ月後の2020年2月、地球村はその土台を揺るがし始めた。その結果、世界は計り知れない危機を迎えた。数週間のうちに、誰もがウイルスの物語に心を奪われた。それは間違いなく事実に基づいた物語であった。しかし、それはどのような事実に基づいているのだろうか。私たちは、中国の映像から、その 「事実」を垣間見ることができた。ウイルスによって、中国政府は最大限の対策を講じなければならなくなった。街全体が隔離され、病院が急ピッチで建設され、白いスーツに身を包んだ人々が公共の場を消毒していく。あちこちで、「全体主義的な中国政府は大げさだ」「新型ウイルスはインフルエンザと変わらない」という噂が流れた。また、「見た目よりずっとひどいはずだ。そうでなければ、こんな過激な対策はとらないはずだ」という反対意見も飛び交った。この時点では、まだすべてが遠い世界の話であり、事実の全容を把握することはできないと考えた。

ウイルスがヨーロッパに上陸するまでは。私たちは、自分たちの手で感染と死亡を記録し始めた。イタリアの過密状態の救急室、死体を運ぶ軍の車列、棺桶でいっぱいの死体安置所などの映像を目にした。インペリアル・カレッジの著名な科学者たちは、抜本的な対策を講じなければ、ウイルスは数千万人の命を奪うだろうと自信満々で予測した。ベルガモでは、昼夜を問わずサイレンが鳴り響き、公共の場では事実を疑う声は一切聞こえなかった。それ以来、物語と事実が融合し、不確実性が確信に変わった。

想像を絶する事態が現実となった。私たちは、地球上のほぼすべての国が中国の例に倣い、膨大な数の人々を事実上の軟禁状態に置くという、「ロックダウン」という言葉が生まれた状況を突然に目撃した。不吉な予感と解放感を同時に感じさせる超現実的な静寂が訪れた。飛行機のない空、血の気のない交通動脈、虚しい欲望を追い求める埃が落ち着き、インドでは30年ぶりにヒマラヤが地平線に映えるほど空気が澄んだ場所もあった2。

それだけにとどまらない。ウイルス学の専門家たちは、ジョージ・オーウェルの「農場で最も賢い動物」であるブタのように、信頼できない政治家たちに代わって、農場を運営するよう要請された。彼らは、疫病が蔓延しているときに、正確な(「科学的」な)情報をもって動物園を運営することになる。しかし、この専門家たちは、やがて人間らしい欠点を持っていることが分かってきた。統計やグラフの作成で、「普通の人」でもなかなかやらないような間違いをする。ある時は、心臓発作で死んだ人も含めて、すべての死因をコロナウイルスによる死亡とカウントしてしまったほどである。

また、彼らは約束を守ったわけでもない。この専門家たちは、「自由への門」はワクチンを2回接種すれば再開すると約束したが、いざその時になっても状況は変わらず、3回目の接種の必要性を言い出した。そして、オーウェルの豚のように、一晩で目立たぬようにルールを変えることもあった。まず、病人の数が医療システムのキャパシティを超えることはありえないので、動物たちはその対策に従わなければならなかった(カーブを平らにする)。しかしある日、皆が目を覚ますと、ウイルスを根絶しなければならないので、措置を延長すると壁に書かれているのを発見した(曲線が崩れる)。やがて、ルールは頻繁に変わり、豚だけが知っているような状態になった。しかも、それすらも定かでなかった。

不審に思う人も出てきた。どうして専門家が、素人でもやらないような間違いをするのか。科学者というのは、私たちを月に連れて行き、インターネットを与えた人たちではないのか。そんなバカなわけがないだろう。最終目的は何なのか?彼らの提言は、私たちをさらに同じ方向へと導いてくれる。新しい一歩を踏み出すごとに、私たちはより多くの自由を失い、最終的には、人間が大規模な技術的医療実験におけるQRコードに還元されるところに到達する。

こうして、ほとんどの人が最終的に確信を持つに至った。とても確かなことだ。しかし、最も相反することを。ある人は殺人ウイルスを相手にしていると確信し、ある人は季節性インフルエンザに過ぎないと言い、さらにある人は、ウイルスは存在すらしておらず、世界的な陰謀を相手にしていると信じていた。そして、不確実性を許容し続け、自問自答し続けた人たちもいた。私たちの社会で何が起こっているのか、どうすれば十分に理解できるのだろうか?

* *

コロナウイルスの危機は突然やってきたのではない。それは、テロリスト、地球温暖化、コロナウイルスという、恐怖の対象に対してますます絶望的で自己破壊的な社会的反応のシリーズに適合している。社会に新たな恐怖の対象が出現するたびに、私たちの現在の考え方では、ただ一つの反応と防御があるのみだ:管理の強化である。人間はある程度の支配にしか耐えられないという事実は、完全に見落とされている。強制的な支配は恐怖を生み、恐怖はさらなる強制的な支配を生む。そうして社会は悪循環に陥り、必然的に全体主義、つまり政府の極端なコントロールにつながり、最終的には人間の心理的・物理的な完全性を根本的に破壊してしまう。

現在の恐怖や心理的不快感は、それ自体が問題であり、ウイルスなどの “脅威の対象 」に還元できない問題であると考えなければならない。私たちの恐怖は、全く別の次元から生じている。それは、私たちの社会の「グランド・ストーリー」の失敗である。機械論的な科学では、人間は生物に還元される。この物語は、人間の心理的、象徴的、倫理的な側面を無視し、それによって人間関係のレベルにおいて破壊的な影響を与える。この物語の中の何かが、人間を仲間や自然から孤立させ、周囲の世界と共鳴することをやめさせ、人間を原子化された主体にしてしまう。アーレントによれば、まさにこの原子化された主体が、全体主義国家の基本的な構成要素である。

全体主義は、歴史的な偶然の産物ではない。最終的には、機械論的思考と人間の合理性の全能性に対する妄想の論理的帰結である。このように、全体主義は啓蒙主義の伝統の特徴である。何人かの著者がこのことを仮定しているが、まだ心理学的な分析の対象にはなっていない。本書はそのギャップを埋めるものである。全体主義という症状を分析し、それが一部をなす社会現象のより広い文脈の中に位置づけていく。

第1部(第1章から第5章)では、機械論的・物質論的な人間観・世界観が、大衆形成と全体主義が繁栄する特定の社会心理的条件をどのように生み出すかを取り上げている。第2部(第6章から第8章)では、大衆形成の過程と全体主義との関係について詳述している。最後に、第3部(第9章~第11章)では、人間と世界の現状を超克し、全体主義を不要なものとするための方途を検討している。実は、本書の第1部と第3部では、全体主義についてほんの少ししか触れていない。本書では、通常、全体主義に関連するもの(強制収容所、教化、プロパガンダ)に焦点を当てるのではなく、全体主義が出現する、より広い文化的・歴史的プロセスに焦点を当てることを目的としている。このアプローチにより、最も重要なことに焦点を当てることができる。全体主義は、我々の日常生活で起こる進化や傾向から生じるのである。

最終的に、本書は、我々が行き詰まっているように見える現在の文化的な袋小路から抜け出す方法を見出す可能性を探るものである。21世紀初頭の社会的危機の高まりは、心理的・思想的な激変の現れであり、世界観の基盤となる地殻変動が起きている。私たちは、古いイデオロギーが崩壊する前に、最後にもう一度、力を取り戻す瞬間を経験している。古いイデオロギーのもとで、現在の社会問題を解決しようとすると、それがどのような問題であれ、事態はさらに悪化する。人は、問題を作り出したのと同じ考え方で問題を解決することはできない。私たちの恐怖と不安に対する解決策は、(技術的な)支配を強めることにあるのではない。私たちが個人として、また社会として直面している真の課題は、人間と世界に対する新しい見方を構築すること、私たちのアイデンティティーの新しい基盤を見つけること、他者と共に生きるための新しい原則を打ち立てること、そして真実を語るという人間の時宜を得た能力を再評価することなのだ。

第1部 科学とその心理的影響

第1章 科学とイデオロギー

1582年のある夏の日。ガリレオ・ガリレイという名の若い学生がピサの大聖堂に座っている。彼の前には司祭が立ち、経典を朗読している。神父の頭上には、アーチ型の天井に細い鎖で取り付けられたシャンデリアがぶら下がっている。開け放たれた扉から夏の暖かい風が吹き込み、シャンデリアが動く。ある時は祭壇の上の安置場所から大きく揺れ、またある時は少ししか動かさない。神父の声が背景から消えていく。ガリレオの目は、ランプの動きを追っている。脈拍を測り、鼓動の回数を数える。振り子がどこまで揺れても、振り子が元の位置に戻るまでの時間は同じである。

ピサの大聖堂で起こった出来事は、その後、数世紀にわたる文化的、社会的激変を体現し、神話的な規模を持つようになった。古文書に由来する教義体系を持つ宗教的な言説は、その権威を失った。知識は、神から人間に啓示されるものではなく、人間が自ら獲得できるものになった。自分の目で現象を観察し、論理的に思考すればよいのである。

宗教的な言説は、何千年もの間、人間の視線を内側に向け、人間は罪人であり、嘘をつき、欺き、この世の誘惑に身を任せ、いずれは死に至るから覚悟しなければならないという概念を中心に回ってきた。神の創造物であるこの世界で人間が苦しんだとすれば、それは人間が道徳的、倫理的存在としてふさわしくなかったからであり、罪を犯して生きていたからである。問われるべきは、世界ではなく、人間自身だったのだ。

それが科学の出現で一変した。人間は、理性の力で世界を調整することができ、自分自身は変わることがないと信じた。そして、勇気を奮い起こして、自分の運命を切り開くことにした。長い間、誰も見たことのない神の名の下に沈黙を強いられ、社会は合理的な根拠を欠いた教義に苦しめられてきた。今こそ、理性の光で暗闇を払拭するときだ。「啓蒙とは、人間が自ら招いた苦行から解放されることだ。家庭内暴力とは、他者からの指示なしに自分の理解を生かすことができないことだ。したがって、『考える勇気を持て!』こそが啓蒙主義のモットーである」と、1784年にドイツの啓蒙主義の偉大な哲学者イマヌエル・カントが述べている1。

ガリレオは、あえて考えようとした。ミサの後、彼は寮の部屋に駆け込み、振り子の実験を始めた。彼は、揺れる物体の重さ、物体を動かす力、物体を吊るす鎖の長さを変えてみた。そして数ヵ月後、彼は振り子の運動を支配する基本法則を導き出した。鎖(振り子の腕)の長さだけが、運動の持続時間に影響を与えるのだ。

コペルニクスやニュートンも、独断的な考えを捨て、広い視野で世界をとらえた。彼らは、現実のある側面は、数学的、機械論的な公式の中で、驚くほどの正確さと精度で捉えることができることを実証した。それは議論の余地がないように思えた。宇宙の本は、数学の言葉で書かれているのだ。

これらの思想家は、知的な偉業を成し遂げただけでなく、世界とその物質に対して、独自の人間的・倫理的なスタンスをとっていた。彼らは、当時の偏見やドグマを捨てる勇気をもっていた。彼らは自分の無知を認め、現象が自ら語ることに好奇心を持ち、オープンであった。この「知らない」ことが、新しい知識を生み、そのために彼らは何でもし、自由を、時には命さえも投げ出した。

この生まれたての科学、つまり出芽つつある知識は、フランスの哲学者ミシェル・フーコーが定義する「真実を語る」ことの特徴をすべて備えていた2。「真実を語る」とは、暗黙のうちに確立されていたとしても、社会のコンセンサスを打ち破る話し方である。真実を語る者は、集団が避難所や安楽、安全を求めるために固められた物語を打ち砕く。このため、真実を語ることは危険な行為となる。それは集団の中に恐怖を与え、怒りや攻撃性をもたらす。

真実を語ることは危険である。しかし、それはまた必要なことでもある。ある時期の社会的合意がいかに実り多いものであったとしても、それを解体し、新たに作り直さなければ、それは腐敗し、やがて社会に息苦しさを与えることになる。そんな時、真実は、既成の物語の退屈なリフレインを打ち破り、古く、時代を超えた言葉に新しい響きを与える真摯な声として現れるのだろう。”Le vraie est toujours neuf”(真理は常に新しい)(マックス・ジャコブ)3。

科学とは、要するにオープンマインドであると定義することができる 3 。科学は、考えや思い、仮定や仮説の多様性を可能な限り受け入れるものであった。疑念を抱かせ、不確実性を美徳とした。事実は事実として語られ、どのような思想や理論と結びつくのが望ましいかを自ら決定するようにさせた。こうして、事実は言葉の中に新鮮な真理として生まれ変わったのである。

事実だけが自由なのではない。「私はあなたの言うことに反対かもしれないが、あなたがそれを言う権利は死守する」とヴォルテールは宣言した(というより、彼の伝記作家イヴリン・ベアトリス・ホールが宣言した)。科学はまた、人間を自ら招いた未熟さから解放した。公共の場において、強制と抑圧、見せかけと偽善、欺瞞と嘘に大きく堕落していた宗教的ドグマによる支配を打ち破った。

この開放的な考え方は、豊かな実りをもたらした。科学的方法は、天体の動きを理解し予測するため、振り子を描写し重力加速度を計算するために使われ、さらに動物の行動研究、心の働きの理解、言語の構造のマッピング、文化の相互比較にも使われた。あらゆる分野、あらゆる研究対象に柔軟に対応し、あらゆる分野で崇高な発見をもたらした。科学の光を浴びて、形や色はかつてないほど鮮明に描き出され、音はかつてないほど明瞭に聞こえるようになった。

このような心の開放、理性の忠実な追求は、数世紀にわたる絶え間ない努力によって、やがて最も崇高な洞察力をもたらした。驚くような洞察も。20世紀前半の偉大な物理学者たちは、物質の核は観察対象から切り離すことができないことを、最も厳格な方法で証明した。彼らは、物質的な物体を観察すると、その物体そのものが変化することを証明した(「何かを見ると、それが変化する」とエルヴィン・シュレーディンガーは宣言した)。

さらに、人間が確実なものを手に入れられるという幻想も捨てた。ハイゼンベルクは、不確定性原理によって、純粋に物質的な「事実」、例えば、物質粒子の時間的、空間的な位置さえも明確に決定することは不可能であることを証明した4 。理性と事実に最も厳格に従った偉人たちは、結局、物事の本質は論理を超えていて把握することはできないという結論に至った。ニールス・ボーアは、素粒子の不条理な振る舞いを表現できるのは詩だけであると結論づけた。「原子に関して言えば、言語は詩としてしか使えない」

また、18世紀にフランスの科学者ラプラスが熱狂的に主張した物質世界の予測可能性という考え方は、20世紀にアメリカの数学者であり気象学者であるエドワード・ローレンツによって無効とされた。複雑でダイナミックな現象(ほとんどの自然現象を含む)を数式で捉えることができたとしても、数式を手にしたところで、その挙動を1秒先に予測することはできないのである。

そして最後に、宇宙は死んだような無方向性(非テレオロジー)の機械的プロセスであるというイメージも、科学的に成り立たないことが証明された。カオス理論は、物質が機械論的には説明できないような方法で常に自己を組織化していることを、真に革命的な方法で示した。宇宙には方向性と意志が備わっているのだ。このことは、本書の最後のほうで詳しく説明することにしよう。

ニュートンは17世紀にすでにそのことを述べていた。力学の法則は、現実のごく限られた部分にしか適用されない。科学が進歩するにつれて、このことは、少なくともそれを見る目を持つ人々にとっては、より明確になっていった。20世紀には、偉大な数学者ルネ・トムがこのことを次のように言っている。「計算を可能にする法則によってうまく説明できる現実の部分は、極めて限られている」。さらに重要なことは、「私が思うに、すべての主要な理論的進歩は、その発明者が『物事の本質に入り込む』能力、つまり外界のあらゆる実体と共感できる能力から生じたものである」ということだ。このような共感が、客観的な現象を具体的な思考実験に変えていくのである」5。

このことは、科学の本質に驚くべき光を当てている。科学とは、客観的に観察可能な事実をドライに論理的に結びつけることだ、と多くの人は考えている。しかし、科学とは、観察者と現象との間に共鳴的な親和性があることを特徴としている。そのため、科学は、論理的な説明を避け、詩や比喩の言葉でしか表現できない、未知で神秘的な本質に遭遇することになる。

このような本質との出会いは、しばしば、宗教的制度や教義に先行し、それに染まらない宗教的体験とでも呼ぶべきものをもたらす。マックス・プランクは、おそらく最も直接的で脆弱な方法で、この経験を証言している。科学はやがて、かつて宗教が出発した場所に到達し、「名付けられざるもの」と個人的に接触することになる(第11章も参照)。

この経験に基づいて、20世紀の物理学者たちは、ウパニシャッドのような偉大な宗教的、神秘的な書物を再評価した。これらの文書の内容や構造、イメージや象徴は、どんな論理的、合理的な言説よりも現実をよく捉えている。科学は宗教的言説のドグマから自らを解放したが、長い旅の果てに神秘的・宗教的なテキストを再発見し、その輝かしい本来の地位を再認識したのである。

本書の後半で述べるように、理性の忠実な追求は、自らの境界を明らかにするという最高で崇高な達成に到達した。人間の心は自らの限界を受け入れ、究極の知を再び自らの外側に置き換えた。科学の究極の達成は、最終的に科学が降伏することであり、科学が人間の指導原理になり得ないことを悟ることだ。問題の中心にあるのは人間の理性ではなく、倫理的、道徳的な選択をする個人としての人間、仲間との関係における人間、名状しがたいものとの関係における人間、それが物事の中心で、人間に語りかけている。

* *

しかし、科学の木は初めから別の方向にも枝を伸ばしていた。科学の偉大な成果に基づいて、一部の人々は、オープンマインドから信念に転じ、彼らのために科学はイデオロギーとなった。私たちを最も魅了したのは、主に機械論的、物質論的な分野、いわゆるハードサイエンスであった。原理は単純(力学の法則)対象は具体的(目に見える世界)実用性は畏敬の念(蒸気機関からテレビ、原子爆弾からインターネットまで)この科学は人間を魅了するすべてを兼ね備えている。地球の裏側で起こっていることを見聞きし、脳の活動を可視化し、音よりも速く移動し、マイクロサージェリーを行う能力を与えてくれる。かつて人々は、神が奇跡を起こしてくれるのを無駄に待っていたが、この科学によって、実際に奇跡が起こるようになったのだ。人間は信じるという段階から脱し、自分の知っていることにうまく依存できるようになったのだ。少なくとも、そう信じていた。

啓蒙主義以降、機械論的思考は西洋文明のグランド・ストーリー(大いなる物語)を提供した。この物語によれば、ビッグバンから始まり、膨張する宇宙が動き出し、複雑化する一連の現象が発生する。まず水素ができ、次にヘリウムができ、さらに他の元素が核融合と爆発を繰り返しながらできていく。そして、その元素が集まって星や惑星ができ、その中の1つである地球には水がある。この水によって、生命の最初の形態とされるアミノ酸が生成される。ここから自然淘汰によって、単純な生命体からより複雑な生命体へと進化し、ついに進化の最終地点である人間が誕生する。このように、科学的言説は独自の創造神話を紡いできた。

この観点からすれば、人間の主観性はすべて、機械論的プロセスの取るに足らない副産物になる。

人間は気づいていないかもしれないが、彼の人間性は実際には重要ではなく、本質的なものでもない。彼の全存在、憧れと欲望、ロマンチックな嘆きと最も表面的な欲求、喜びと悲しみ、疑いと選択、怒りと理不尽、喜びと苦しみ、深い嫌悪と最も高尚な美的評価、つまり、彼の存在のドラマ全体は、最終的には機械学の法則に従って相互作用する素粒子に還元できる。

これが機械論的唯物論の信条である。

「この信条を疑う者は、自ら愚か者または狂人であると宣言する」。疑うことは許されるが、それは 「正しい 」ことに限られる。こうして、科学の木は、元の芽とは逆の方向に伸びる枝を生やした。科学は、その誕生当初は「オープン・マインド」の代名詞であり、ドグマを排除し、信念を問う思考法であった。しかし、科学は進化するにつれて、イデオロギーや信念、偏見へと変わっていった。

科学は、すべてのイデオロギーがそうであるように、変容を遂げた。最初は少数派が多数派に反抗するための言説であったが、やがて多数派の言説そのものになった。この変容の過程で、科学的言説は、本来の目的とは異なる目的に自らを合わせるようになった。大衆を操り、キャリアを築き(「出版するか、滅びるか」)製品を宣伝し(「我々の石鹸は最も白く洗えるという研究結果」)偽りを広め(「私は自分で偽った統計しか信じない」ウィンストン・チャーチル)他人を軽蔑し汚名を着せる(「代替医療を信じるものは非理性的な馬鹿だ」)ことができるようになった。実際、隔離や排除を正当化することさえある(科学的イデオロギーの標識(マスクやワクチンのパスポート)をつけない限り、公共の場には立ち入れない)。要するに、科学的言説は、他の支配的言説と同様に、日和見主義、嘘、欺瞞、操作、権力の特権的道具と化しているのである。

* *

科学的言説がイデオロギーとなった程度で、真実を語るという美徳を失った。このことを最もよく表しているのは 2005年に学界で勃発したいわゆる「再現性の危機」である。この危機は、科学的不正の深刻な事例がいくつも明るみに出たことで発生した。科学的なスキャン画像やその他の画像が操作されていることが証明され6 、考古学的な遺物が偽造であることが判明し7 、胚のクローンが偽造され8 、マウスからの皮膚移植に成功したと主張する研究者がいたが、彼らは外科的処置を行わずに実験動物の皮膚を染めただけだった9 、他の研究者はヒトとサルの頭蓋骨の断片からミッシングリンクを製造した10 、さらには、研究を完全にでっち上げる者まで現れた10。

しかし、このような本格的な不正は比較的まれであり、実は最大の問題ではなかった。最大の問題は、それほど劇的ではないものの、疑わしい研究手法が蔓延しつつあることだ。2009年にダニエレ・ファネリが行った体系的な調査では、少なくとも72%の研究者が、何らかの形で研究結果を歪曲することをいとわなかったという結果が出ている12。Nature誌の記事は、まさにこれを「エラーの悲劇」と呼んだ13。

これらはすべて、科学的知見の再現性の問題に帰結する。簡単に言えば、科学実験の結果が安定しないということだ。同じ実験を複数の研究者が行うと、異なる結果が得られる。例えば、経済学の研究では約50%14,がんの研究では約60%15,生物医学の研究では85%以上の確率で再現性に失敗している16。世界的に著名な統計学者ジョン・ヨアニディスは、「なぜ発表されたほとんどの研究結果は誤りなのか」と題した論文を発表するほど、研究の質が低下していた17。これはおそらく、この問題がいかに根本的なものであるかを示す最良の証拠であろう。

ここ数十年、学者たちはさまざまな取り組みを通じて、研究の質を向上させようと試みてきた。研究者にかかる出版へのプレッシャーを疑問視し、研究者にデータを公開するよう促し、金銭的利害に関する透明性を高めるよう働きかけ、などなど。全体として、これらの施策はあまり効果を上げていないようだ。2021年、調査対象となった学者の50%が、匿名で、自分たちの研究結果を偏った形で発表することがあると認めた。半分というのはすでに問題だが、ファネリによれば、かなりの過小評価であることはほぼ間違いない。なぜなら、たとえ匿名で調査したとしても、かなりの割合の研究者が疑わしい研究行為に関与していることを認めないからである。科学研究の質を向上させるために取られた措置は、いかに善意であったとしても、この問題に対処することはできなかったのである。

再現性の危機は、単に研究に対する真剣さや慎重さの欠如を示すものではない。それは何よりもまず、根本的な認識論的危機、つまり科学が行われる方法の危機を指し示している。客観性についての解釈が誤っており、事実に対して数字が優先されるという考え方に過剰に依存している。再現性が最も低い科学分野を見てみると、現象の測定可能性が重要な役割を担っていることがわかる。例えば、化学や物理学では、それほど悪くはなかった。しかし、心理学や医学では悲惨な状況だ。これらの分野では、人間の身体的・心理的な機能という、極めて複雑でダイナミックな現象を評価する。このような「対象」は、一次元の特性には還元できないので、本来、非常に限られた範囲でしか測定できない(第4章参照)。それなのに、それをデータとして型にはめようとする必死な姿が、あまりにも多く見受けられる。

医学でも心理学でも、測定は通常、テストに基づいて行われ、その結果、数値が得られる。このような数値は客観的であるかのような印象を与えるが、これにはある視点が必要である。いわゆる「測定法間一致」の研究は、単純かつ興味深い問題から出発している。同じ「モノ」を異なる測定方法で測定した場合、結果はどの程度一致するのだろうか。測定方法が正確であれば、結果はほとんど同じになるはずである。しかし、そうではない。ほとんど一致しない。例えば心理学では、異なる測定方法で得られた結果の相関が0.45を超えることはほとんどない。もちろん、これは抽象的な数字であるから、私は大学の講義で具体的な例を挙げるのが好きだ。例えば、家を建てるときに、大工さんが8つの窓の寸法を測りに来たとする。大工さんは、それぞれの窓に対して、定規、巻尺、レーザーメジャーの3種類の道具を使って採寸する。もし、大工の計測が心理学者と同じように不適切なものであった場合、彼は次のような結果を報告するだろう(表11参照)。

表11. 大工の測定と心理学者の測定精度

原本参照

10. 大工は、折りたたみルールで、窓 1 の幅を 180 cm と結論づけた。巻き尺で、同じ窓の幅を 130 cm とし、レーザーメジャーで 60 cm とした。2番目の窓でも同じことが言える。折りたたみルールでは窓2の幅は100cm、巻き尺では200cm、レーザーメジャーでは150cmとなる。3つの測定値のすべてのセット間の相関は0.45である。

この大工さんに依頼するか?心理学者が3種類の測定器を使う場合、この程度が限界だろう。このことは、すべての心理学的測定が無意味であることを意味するものではないが、測定が「客観的」であるという考え方は、視野に入れておく必要がある18。

私は若い研究者として、心理学の分野だけがこのような問題を背負っていると考え、測定問題に取り組んだつもりだった。しかし、この問題は、医学にも(第4章で述べるように、他の多くの科学分野にも)等しく当てはまることが、後に判明した。医学の検査や測定は、意外かもしれないが、心理学の検査や測定に劣る。Gregory Meyerとその同僚による詳細な調査研究を見てみよう19。

コロナウイルス危機の際、PCR検査の明らかな問題を目の当たりにして、一般の人々は、おそらく初めて医学的測定の相対性を認識することになった。この検査は様々な方法で実施できること、結果が大きく変化すること、その結果も様々に解釈できることなどがすぐに明らかになった。ヨハン・ゲーテはかつて、「ものを測るということは、生体に極めて不完全な形でしか適用できない粗雑な行為である」と言った。測定不可能なものを測定しようとすることで、測定は擬似客観性の一形態となる。測定手続きは、研究者を研究対象に近づける代わりに、さらに遠ざけることになる。測定は、調査対象を数字というスクリーンの背後に隠してしまうのである。

妥当性の低いテストやデータ収集方法は、それ自体が問題であるだけでなく、研究者が自分の対象を、例えば言葉という手段を用いるだけで、別の、もしかしたら見た目は洗練されていないかもしれないが、しばしばより適切な方法で理解しようとすることを妨げてしまうのだ。これは、医学や心理学のような分野の真のドラマである。経験豊かな臨床医による徹底的なケーススタディといった古典的な研究を放棄し、科学的に見えるかもしれないがそうでないことが多い研究に置き換えた。計量データは、一見、研究対象をより高度に客観的に記述しているように見えるが、言葉による巧みな記述に劣ることが多い。このことが、先に話した、科学的危機の中で表面化した他の問題、すなわち、どこにでもある誤り、杜撰さ、偏った結論に一役買っている。測定不能なものを数字に押し込めようとする人は、自分の研究がほとんど真価を発揮していないことを感じ取り、正確な仕事を提供するモチベーションや義務感に欠けるようになるのだろう。

科学研究の質の低さは、すべての科学雑誌で採用され、科学的正当性の究極のお墨付きとされるブラインド査読システムなど、いくつかの差し迫った問題を提起している。査読制度では、論文を発表する前に、その分野の独立した2,3人の専門家が論文を読み、批判的に評価することが要求される。これらの専門家は「盲目」(誰が研究を行ったか知らない)であるはずであるが、実際には、その分野で働く他の研究者を知っているので、通常、著者を知っている。したがって、通常、誰が研究を実施したかを推測することができる。このため、専門家が公正な評価を行うには、その専門家が十分な時間と労力を割くことができること(現在の学術状況では到底不可能)が必要である。さらに、研究内容や著者に対する個人的な偏見を見極め、それを捨て去る能力も必要である。言い換えれば つまり、専門家の倫理的・道徳的な資質、つまり主観的・人間的な特性によって、ピアレビューは左右されるのである。

* *

こうして、この章は一巡した。偉大な科学(開かれた心を持ち、理性を追求する科学)も小さな科学(イデオロギーに堕落する科学)も、結局は、元々視野から排除されていたもの、すなわち主観的で倫理的な存在としての人間に再び出会うことになる。最初の種類の科学は、その次元の重要性を認識し、それを理論に定着させることによって、肯定的な方法でそれを行う。それは勇気ある若い科学として、物質世界の外側に目を向け、現象を登録し、それらの間に論理的な接続を確立することから始まった。それが主権的な知識への道であると、ある程度は正しく想定していた。偉大な科学では、精神的、象徴的、道徳的、倫理的な次元にある人間は、背景に消えてしまった。しかし、それは長くは続かなかった。観察者が、その主観的な性質において、観察される対象に本質的な影響を与えることが発見された。その結果、量子力学や複雑系・動的システム理論など、人類が生み出した偉大な理論が誕生した。(この点については、第3回で詳しく説明する)。

科学がイデオロギーや信念、ドグマといった小科学に堕した分、主観的な次元で人間が中心であることが確認された。しかし、この場合、科学は否定的な形で、自らの失敗をもってそれを証明することになる。それは、主観的経験の登録をますます無視し、最終的には、たとえば脳内の物質的、生化学的プロセスの取るに足らない、準非現実的な副産物の一種とみなした。しかし、だからといって主観的な次元が存在しなくなるわけではない。主観的な次元は増殖し、グロテスクなプロポーションを獲得し、エラー、ずさんさ、疑わしい研究手法、そして完全な詐欺の奔流として姿を現した。結局のところ、人間の主観は小規模な科学においてもその座を取り戻したのである。

第3章で詳しく述べるが、最も顕著なのは、一般に、研究者自身が自分たちの方法論に何か問題があることにほとんど気づいていないことだ。彼らは一般に、自分たちの科学的フィクションを現実のものとし、自分たちの数字と、それが歪んだ反響である事実とを混同している。このことは、宗教の崩壊によって、他にイデオロギー的な隠れ場所を失った多くの人々が、この科学的イデオロギーを盲目的に信頼していることでも同じことが言える。マスメディアで資格のある人が発表する数字やグラフは、多くの人々にとって事実上の現実とみなされる。ハンナ・アーレントが全体主義国家の理想とする主体、すなわち(疑似)科学的な虚構と現実の区別がつかなくなった主体を位置づけるのは、このレベルにおいてである。21世紀初頭ほど、そのような人々が多く存在したことはなく、全体主義に陥りやすい社会状況もまた、かつてなかった。