Contents

- 目次

- 要旨

- 序論

- 理論、モデル、偽りの二項対立について

- 決定性、不確定性、第三の選択肢

- ジョン・ホイーラーが語る「実在論」の未来

- いくつかの追加原則

- 現実原理

- シンジフォネシス

- 言語的還元性の原理

- 構文的閉鎖性:形而上学的オートロジー原理(MAP)

- 構文的な包括性-再帰性:Mind Equals Reality Principle(M=R)

- 構文の一貫性と整合性 多重統一原理(MU)

- ホロジー(自己構成)の原理

- 二元性の原理

- 属性的(トポロジカル-ディスクリプティブ、ステート-シンタックス)二元性の原理

- 構成的-包含的双対性

- 制約の二重性(Conspansive Duality)

- 拡張された重ね合わせの原理

- 超語法

- 情報認知的一元論の原理

- Telic Reducibility and Telic Recursion

- テリック原理

- いくつかの背景

- SCSPLの紹介

- 自己励起回路としてのSCSPL

- CTMUとインテリジェント・デザイン

- 謝辞

- 備考

The Cognitive-Theoretic Model of the Universe : A New Kind of Reality Theory

クリストファー・マイケル・ランガン(Christopher Michael Langan )

目次

- 序論

- 理論、モデル、そして誤った二項対立について

- 決定性、非決定性、そして第三の選択肢

- John Wheelerによる現実理論の未来

- いくつかの追加的な原則

- 背景 SCSPLへの導入

- 自励振回路としてのSCSPL

- CTMUとインテリジェント・デザイン

要旨

科学が観察的あるいは知覚的なものである以上、複雑なシステムの進化のための科学的なモデルとメカニズムを提供するという目標は、究極的には知覚そのものがモデル(あるいは理論と宇宙のマッピング)となるような現実の理論を支持する必要がある。情報が知覚の抽象的な通貨である場合、このような理論は、現実を内在的に(自己完結的に)記述するために、情報概念を反射的な自己処理に拡張しながら、情報の理論を取り入れる必要がある。この拡張は、精神的現実と物理的現実を識別するモデル理論の限定的定式化と関連しており、結果として、反射的に自己生成する、構文レベルではその宇宙と同一の現実の自己モデリング理論になる。この理論、Cognitive Theoretic Model of the Universe(CTMU)は、その導出の性質上、論理学の超同語論的現実理論的拡張と見なすことができる。CTMUは、現実理論を計算言語理論の高度な形態と統合し、現実を自己参照と再帰的自己定義だけでなく、完全な自己構成と自己実行(反射的読み書き機能)を特徴とする反射的内在言語である自己構成自己処理言語(SCSPL)として記述している。SCSPLの現実は、構文演算子と呼ばれる自己認識可能なSCSPL要素に存在する自己伝達情報であるinfocognitionからなる二面的な一元論を具現化したものである。CTMUは、これらの演算子の構造、すなわち、自己モデリングするSCSPL宇宙の分配構文と自己を同一視する。反射的文法によって、宇宙は、情報的制約のない情報認知的潜在能力の原初的領域である無拘束テレシス(UBT)から自己精錬する。テリック原理と呼ばれる人間原理の限定的(内在的)形式の指導の下、SCSPLはテリック再帰によって進化し、構文と状態を共同で構成しながら、一般化された自己選択パラメータを最大化し、自由に変化する内部条件にその場で適応していく。SCSPLは、量子力学の波動粒子二重性に関連する、設計と現実化の二重の存在相を交互に繰り返すSCSPL-文法プロセスである、共役的二重性と共拡張によって空間、時間、対象を関係づける。現実の設計段階を現実化段階に分散させることで、空間的時空はインテリジェント・デザインのための分散メカニズムも提供し、情報と複雑さを生み出す基本的な手段を自然淘汰の制限的原理に隣接させる。CTMUは、生物レベルだけでなく宇宙レベルの物理的進化を扱うことで、時間的方向性や宇宙膨張の加速など、従来の離散的・連続的な現実モデルの欠点やパラドックスに対処するとともに、現在の科学・数学パラダイムの主要な利点はほぼ全て維持している。

2002 Christopher Michael Langan<clangan@ctmu.net>この論文の最新版を見るには、www.ctmu.net

序論

自己組織化システムの理論である「複雑系理論」と、自己組織化と進化生物学の間の深い関係を、目的論的因果関係に対して先制的に閉じない科学的文脈で調査する「インテリジェントデザイン理論」は、科学における最も刺激的な最近の発展のうちの1つである。複雑系理論は、ハードサイエンスにおける伝統的な物理的還元主義に反して、現実の基礎は物質やエネルギーではなく情報であるとする情報的還元主義という新しい潮流を生んでいる。残念ながら、この新しい還元論は、古い還元論と同様に問題がある。数学者のデヴィッド・バーリンスキーは、DNAの物質的側面と情報的側面について、次のように書いている。「私たちは、DNAが何であるかをよく理解している。DNAは高分子であり、物質的な物体である。また、DNAが何を達成するのか、つまり、明らかにすべてを達成している。この方程式の両側はバランスが取れているのだろうか?より一般的には、DNAやタンパク質の文字列に具現化された情報は、物質的な変換器によって読み取られなければ、現実の物質的な動きに影響を与えることはできないので、情報は物質なしでは無意味であ」1。

物理的還元論と情報的還元論の関係は、デカルトの「精神と物質の二元論」をそのまま映し出すものであり、現実の深層の性質に関して数世紀にわたる哲学的・科学的論争の源となったものだ2。かつて心と物質が一義的な地位を争ったように、今は具体的な物質が、物質とその拡張関係を抽象的に表現した抽象的な情報と争っているのだ。しかし、情報の形式的抽象性と具体的記述性は、心と物質の間の妥協点として価値があるように見えるが、ベルリンスキーのコメントは、概念的代替物としては不十分であることを示している。このように、今、求められているのは、心と物質、認識と情報の関係を明確にする概念的な枠組みである。この枠組みは、デカルト的な心-物質の仕切りの漸進的な解消を可能にするだけでなく、結果として生じる説明のギャップを越える足場となる論理的橋渡しを構築するものでなければならない。

数学的には、インテリジェント・デザインの理論的枠組みは、複雑性と確率を進化現象の二つの重要な属性である「還元できない複雑性」と「特定の複雑性」の解析に適用することを規定する、ある決定的な原理からなる4。一方、進化の状態の「絶対的なありえなさ」を措定することは、結局、絶対的な確率的偏差を決定できるような絶対的な(内在するグローバルな)モデルを規定することを意味するのであって、「絶対的なありえなさ」を措定することは、「絶対的な確率的偏差を決定できるような」モデルでなければならない。それは、先験的な原理から合理的に導き出され、本質的に同語反復的でなければならず、あるレベルでは物質と情報を識別し、現実の精神的側面と物理的側面の間の説明のギャップをなくさなければならない。さらに、モデル化されるものの名前にふさわしく、知性とデザインの概念を有意義に取り込み、宇宙を知的に自己設計された自己組織化システムとして記述しなければならない。

では、どのようにすればよいのだろうか。一言で言えば、「言語」である。これは、単に言語を現実を分析する道具として使うという意味ではない。なぜなら、これはすでに数え切れないほど行われてきたことであり、その成功の度合いもさまざまだからだ。また、現実をある種の巨大なコンピュータの中で動く機械語と見なすということでもない。それは、言語をそれ自体、数学的パラダイムとして使うということだ。すべての数学的構造の中で、言語は最も一般的で、強力で、必要なものである。科学と数学のあらゆる形式的あるいは実用的な理論が言語であると定義されるだけでなく、科学と数学は全体として、また全体として言語なのである。あらゆる構造、プロセス、法則を含む、記述または構想できるものはすべて、記述または定義と同型であり、したがって言語と見なされる。そして、あらゆる知覚を持つ生物は、知覚、概念化、言及のために構文的同型性を利用することによって、自然の言語構造を常に確認している。認識や知覚も、カントが「現象的構文」と呼んだかもしれないものに基づく言語である。論理と数学はその最も基本的な構文成分の一つに数えられており、言語は情報の構造そのものを定義している。これは経験的な真理というよりも、合理的かつ科学的な必然なのである。

自然科学者にとって特に興味深いのは、自然の法則が言語であるという事実である。自然はある程度規則正しいものであり、分類的に特定されているかどうかにかかわらず、自然を理解するための基本的なパターンや構造の一般的側面がその「法則」である。これらの法則の存在は、知覚の安定性によって与えられる。これらの反復パターンや普遍法則は、同時に自然の複数の事例や状態を記述するので、自然の自己実体化がそこから逸脱することができない分散した「指示」とみなすことができ、自然が自己実体化を規制する「制御言語」を形成している。この制御言語は通常のものとは異なり、何らかの形で現実の構造そのものに組み込まれており、形式的なシステムの既知の制限を乗り越えているように見えるからだ。さらに、設定、実行、読み書きの操作に関して、深く反射的で自己完結的である。現実のどこに法則があるのか、どのように表現し実装するのか、なぜ、どのように法則が生まれたのか、どのように法則の一貫性と普遍性が保たれているのか、このようなことを考えようとする人は、ごく少数で大胆な人だけである。これらの疑問は明らかに科学的に大きな関心を呼ぶものであるが、科学だけでは論理的に不十分であり、新しい説明の枠組みが必要である。この論文では、著者が最も有望と考える枠組みを、できるだけ単純で直接的な言葉で説明する。

控えめに言っても、物理学や宇宙論の標準的な経験的-数学的ハイブリッド手法が、最終的には自然の真髄を明らかにするのに十分であるという確信が常にあり、安心感を与えてきた。しかし、そろそろ新しいアプローチを試す時期が来ているのではないかというシグナルが、何度も発信されている。もちろん、旧来の手法の説明の限界(数学的事実)に臆さない真の信奉者には、共感せざるを得ない。すでに全幅の信頼を置いている以上、それまでの投資を疑うことは難しい。しかし、科学や哲学は、過去の投資をそれ自体として捉えて進歩するものではない。目的は常に、古い方法の価値を維持しながら、その意味を洗練し、視野を広げる新しい方法を隣接させることにあるのだ。この論文で探求する新しいアプローチは、「現実論が言語論と結合し、合成を生む」と色彩的に表現されるかもしれないが、現在の現実のイメージをほぼそのまま残すという利点がある。それは、現在の現実像の論理的鏡像(共役的双像)を作り、その対称的な半分を統合し、意味のある含意を引き出そうとするものでしかない。もし運命が私たちに微笑んでくれるなら、深さ、重要性、説明力において莫大な利益を得ることが判明するかもしれない。

以上、傾聴に感謝するとともに、みんなの旅が実り多きものとなるよう祈っている。

理論、モデル、偽りの二項対立について

科学が危機に瀕していることを指摘するのは、ほとんど恥ずかしくなってきた。..それが真実でないからではなく、それが決まり文句になってしまい、ほとんど、あるいはまったく改善策を伴わなくなってしまったからである。科学が成し遂げた素晴らしい功績のすべてに対して、その大きな野望はとっくの昔に、従来のモデルや組織原理を説明の限界を超えて使いこなすことに成功している。より深く、より広い説明を求めて、科学は、現実の基本的な概念モデルの説明の不十分さに起因する、難解な概念的困難の存在をもはや否定できない段階にまで達しているのだ。このため、広い意味での現実の本質を研究する現実理論という新しい学問が生み出された。

現実論の目的は、現実を理解するための新しいモデルと新しいパラダイムを提供し、科学が深化し拡大する中で、科学の一貫性を回復することである。

現実理論の主流は、量子論の解釈と古典物理学との調和、主観的意識と客観的物質現実との関係の研究、科学と数学の調和、複雑性理論、宇宙論、および科学、数学、哲学、神学の関連分野などをそのホットな焦点としている。しかし、統合的な意味では、現在、探索的なモードにあり、さまざまな関心分野を悩ませているパラドックスや概念的矛盾を解決できる、より具体的な現実の理論やモデルを開発するための一般的概念枠組みの探求で占められている(ここでモデルとは、専門的には、参照宇宙における理論の有効解釈と定義されている)。例えば、現実理論は現実的なものすべてについての普遍的な理論であるため、その現実的な解釈のルールを含まなければならない。つまり、現実理論はそれ自身のモデルを含み、それへの自己解釈的マッピングを行わなければならず、この要求の意味するところに従わなければならない。この「自己モデル化」能力は、要求されるフレームワークの主要な基準である。

現実理論家の仲間には、ほとんどすべての科学分野の研究者が含まれている。物理学が量子力学的な現実観に傾倒し、科学一般が実験手段としてコンピュータ・シミュレーションに夢中になり、依存するようになると、古典物理学の伝統的な連続体モデルは、情報と計算の概念が不可欠な新しいクラスのモデルに次第に押され気味になってきた。

「離散モデル」と呼ばれるこのモデルは、ビット、量子、量子事象、計算操作など、再帰的に関連する離散的な単位で現実を表現するものである。連続体モデルが、1つ以上の距離パラメータを持つ統一的な拡張可能な全体であり、任意の2つの異なる点が無限の中間点によって分離されるように無限に細分化できるという連続体の概念に基づいているのに対し、離散モデルは、あるパラメータの突然の有限ジャンプを伴わない方法で変化や分離を記述または定義することは不可能であるという事実を現実的に認識することで区別されている。

残念ながら、離散モデルの利点は、科学界や哲学界からますます真剣に検討されているが、ある種の基本的な欠陥がそれを上回っている。離散モデルは、その「表示ハードウェア」に関連したスケーリングと非局所性の問題を示すだけでなく、それ自体、それが進化する媒体、装置、配列、あるいはその初期状態や状態遷移プログラミングを説明するために必要な概念的基盤を生成するには不十分なものである。さらに、それらは唯物論、客観主義、デカルト的二元論に固定されたままであり、それぞれが現実の包括的な説明を展開する上で障害になっていることが証明されている。唯物論は現実が意味のある非物質的側面を持つ可能性を恣意的に排除し、客観主義は現実が意味のある主観的側面を持つ可能性を恣意的に排除し、デカルト二元論は技術的にはどちらも排除しないが、現実の精神と物質、主観と客観が共通実体を持つことを恣意的に否定する5。

このため、量子論がウサギの角と同じ程度に説得力のある古典模型と、量子論に沿った新しい離散模型の二つしか選択肢がないように思われるかもしれない。このような主張には、紛れもない皮肉がある。古典的現実は、まさに情報と計算が定義される場所だからだ。古典的現実が、それ自身の起源を説明することができない、よく定義された実体であるように、情報と計算も、その存在の高度な段階において、観測的に私たちに提示される現実の、よく定義された、非自己生成的な側面なのである。つまり、それらはもともとどのように、何によって定義され、生成されたのか、という古典的な現実と同じ問いを投げかけている。この疑問に対する答えがない限り、ある種の現実を他のものに置き換えても、ほとんど得るものはないだろう。

ここ数年、ビッグセオリーとニューパラダイムが繰り広げる歴史を見て、同じ番組を何千回も見させられたり、同じ小説を読まされたりしているような気がした人もいるかもしれない。しかし、これまで埋もれていた第三の選択肢がある。それは、テーゼとアンチテーゼに照らして、まさに必要とされるもの、すなわちシンセシスを提供するものである。この合成は、テーゼとアンチテーゼ、連続体と量子の両方の最良の特徴を保持し、一般的でできれば自明な原理によってそれらを統合する、新しいクラスのモデル(複数可)6を生み出す。本論文では、この新しいクラスを、認知理論的宇宙モデル(CTMU)という一つの例を通して紹介する。

決定性、不確定性、第三の選択肢

数学、科学、哲学と同様に、古典的連続体モデルや現代の離散的現実モデルは、一般に、外的因果性と無因性あるいは「ランダム性」という二つの決定性の様式を許容している。ある物体、出来事、集合、プロセスがあるとすると、それは通常、次の2つのうちどちらか、あるいは両方の方法で生じたと仮定される:(1)その存在は、それ以前の、外部の何かに起因している、(2)それは無因で、まるで魔法のように、無から有、ウサギから出たような方法で自然発生的に、無意味に生じたものである、。その振る舞いに関しても同様の仮定がなされる。それは、それに対して不変であり、したがって存在的に外部にある法則によって制御されているか(たとえそれがその本質的な構造と特性によって制御されているとしても)、あるいはまったく偶然の、制御不能な振る舞いをするかということだ。このことは、決定性対ランダム性、あるいは、因果関係の完全な欠如対決定された実体から究極的に独立した法則による因果関係という二項対立を生んでいる。

決定性と不確定性…一見すると、中間はないように見える。事象は因果関係で結ばれているか、いないかのどちらかであり、もしそうでないなら、未来は過去から全く独立しているように見えるだろう。因果関係によって点と点を結び、首尾一貫した時間像を描くか、空間的・時間的なパターンを持たず、独立した点がランダムに散らばり、したがって意味を持たなくなるかのどちらかである。控えめに言っても、このような二項対立がもたらす哲学的影響は極めて深刻である。外的な決定性、ランダム性、あるいはその2つの交互作用として厳密に存在し、進化する宇宙は、あまり意味を提供することができないので。自由と意志が無関係なところでは、人間の経験と個性の大部分も無関係になる。

しかし、結局のところ、もう一つの可能性がある。それは自己決定性である。自己決定性とは、上記の二項対立の両極を隔てる回りくどい境界のようなものである。反射的で、それゆえ閉じた境界であり、その形成には既存の法則も外部の構造も関係しない。したがって、これは完全に自己完結したシステムに適した因果関係の帰属のタイプである。自己決定性は奥が深いが微妙な概念である。それは決定性ともランダム性とも異なり、真に意味のある源であることが大きな要因である。システムがそれ自身の構成、特性、進化を外部の法則や構造とは無関係に決定する場合、システムはそれ自身の意味を決定し、その自己構成によって、その住人がそこに決定的に関与していることを保証することができる。

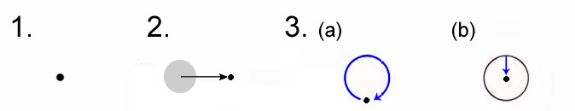

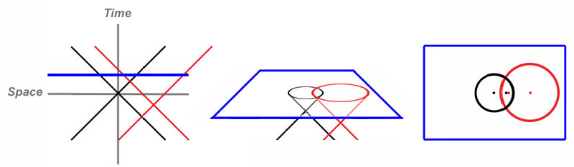

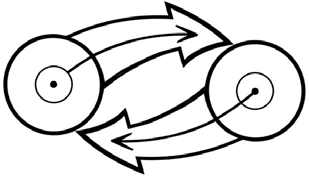

図1:1.不確定性 2.外的決定性 3a. 自己決定性 3b. 内在的自己決定性

(物体や事象の効果的側面が因果的側面の内部に移動しただけで、決定性の青い矢印の内在化が可能になり、因果性が内面化される)

決定論が周囲の媒体からの事象を指す因果の矢印に対応するとすれば、不確定論は全く矢印がない状態(無過去性)に対応し、自己決定論は何らかのフィードバックを伴うループ状の矢印または矢印の複合体に対応する。しかし、サイバネティック・フィードバックは、導電性あるいは伝達性の媒体を通して制御者や被制御者の間で受け渡される情報を伴うが、そうした実体がまだ存在せず、感覚や動作のプロトコルも提供されていない場合には意味がない。自己決定的で完全に自己完結したシステムの起源に関して、フィードバックは本質的に存在論的であり、したがってサイバネティックなものではない。したがって、存在論的フィードバックは「プレサイバネティック」または「メタサイバネティック」という表現がふさわしい。実際、情報、計算、サイバネティックスの各理論は、その密接な関係から、収束的な拡張が期待されている。..この拡張は、現実理論の文脈では、それぞれの形式論がカバーするすべてのものの収束的拡張のための基礎となり得るものである7。

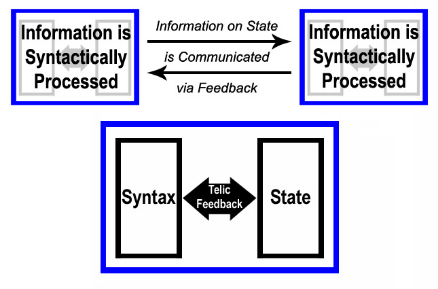

通常のフィードバックは、機械的(生物学的)システムの進化を記述するもので、周期的または再帰的である。システムとその構成要素は、入力の獲得、対応する内部情報の生成、情報の内部伝達と処理、入力とプログラミングに照らした適切な状態への進化を行うために、内部構造、ルーチン、作動機構を繰り返し呼び出す。しかし、情報やプログラミング(情報処理構文)が全くない状態からのシステムの進化を記述する場合には、テリックフィードバックという新しい種類のフィードバックが必要である。

図2:上図は、2つの情報変換器がそれぞれの内部状態を反映した情報を交換し、作用させる通常のサイバネティック・フィードバックを示している。各トランスデューサーの構造と動作はシンタックス、つまり与えられた入力に対してどのように動作するかを決定する構造的・機能的ルールの集合に適合している。各トランスデューサーが(構文制約の範囲内で)決定論的または非決定論的である限り、システムは決定論的または「決定論的までのランダム」であり、システムレベル以下の自己原因性の規定はない。下の図は、コヒーレントな自己設計システムに適用されるもので、その代わりに、構文と状態が、様々な可能な構文と状態の関係に差はあるが本質的にスケールの大きい値を割り当てる、一般化された効用関数に従って同時に決定される状況を示している。この2つのシナリオの組み合わせは、上図では各トランスデューサーの中にある灰色の影によって部分的に示されている。

テリックフィードバックの通貨は定量化可能な自己選択パラメータである一般化効用で、法と状態の一般化された特性であり、その最大化においてそれらは相互に洗練されていく(一般化効用は自己記述的または自己増殖的で、システム内で本質的かつ遡って定義され、いかなる特定のオブジェクトにも特定の特性を割り当てないという意味で「事前情報的」であることに注意されたい)。テリック・フィードバックを通じて、システムは、その内部の存在可能性あるいは可能な未来に対して反射的に「一般化された効用関数」を適用することによって、遡及的に自己構成する。事実上、システムはその過去と未来の間の無時間コミュニケーションの手段として自己を存在させる。それによって、法と状態、構文と情報コンテンツは、時間を超えて互いに生成し、改良し、システム全体の自己効用を最大にする。このことは、システムの真の時間的アイデンティティが、過去と未来の間にあり、かつそれらを包含する時間的平衡の分散した点であるという状況を定義している。この意味で、システムは時間を超越した、あるいは無時間的な存在である。

テリック再帰によって進化するシステム(究極的には、すべてのシステムは、存在の条件として、そのようなシステムであるか、またはそのようなシステムに組み込まれなければならない)は、単に計算的であるだけでなく、プロトコン・コンピューティング的である。つまり、その一次処理のレベルは、テリック再帰によってその二次処理(計算と情報)のレベルを構成するのだ。テリック・リカーシオンは、コスモゴニーだけでなく、自然科学的なテレロジーの自己決定的なメカニズムとみなすことができる。

しかし、その前に、現代物理学と並び称される科学者であり、現実理論家でもあるジョン・ホイーラー(John Archibald Wheeler)の驚くべき洞察力に基づくオリエンテーションに参加することにしよう。

ジョン・ホイーラーが語る「実在論」の未来

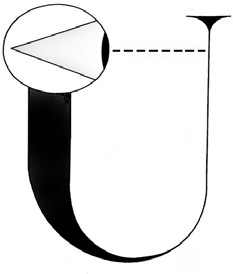

1979年、著名な物理学者であるジョン・ホイーラーは、「ブラックホール」という言葉を作り出し、それを哲学的に有効活用するために、「ブラックホールを超えて」という探索的な論文8を発表した。この論文には、大文字のU(表向きはUniverse)の片側に、大きな、かなり知的な感じのする目がついていて、表向きは観察によって得た感覚情報である反対側をじっと見ているという図解がある。この眼は、現実の感覚的あるいは認識的な側面、おそらくは宇宙の中の人間の観客を表し、眼の知覚対象は現実の情報的な側面を表しているのだ。これらの相補的な側面によって、宇宙はある意味で「意識的」で「内省的」…おそらく「情報認知的」とも言えるようだ(必ずしも一般的に使われているわけではないが)。

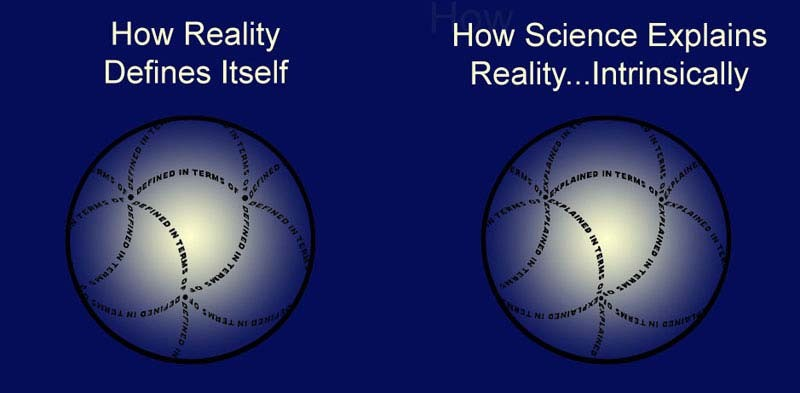

図3:自励振動回路としての宇宙

図はWheeler,J. A.,”Beyond the Black Hole”,in Some Strangeness in the Proportionから引用した。アインシュタインの業績を祝う100周年記念シンポジウム、ウルフ、H. (Ed.),Addison-Welsley,1980,p. 362.]から引用した。

Wheelerは、現在の現実のモデルの利点と欠点を熟知している人々の代表として、著名で非常に有能な人物であるが、与えられた図解を孤立した推測としてたどり着いたわけではない。Wheelerの他のいくつかの概念、「参加型宇宙」、「法則なき法則」、「ビットからイット」と併せて、この自励振回路は、物理的宇宙を記述するための予備的だがよく考慮されたプログラムに相当するものである。(1)知覚が現実の自己認識機能の不可欠な一部であるという大域的な構造的・力学的反射性、あるいは「自励振回路」、(2)物質と情報の等価性、具体的な物理現実と知覚の抽象通貨である情報の(同型までの)同一化、がその命令であり、現実の真の記述には、どの支配的パラダイムにおいても見られない二つの新機能が必要である。

これらの特徴は、サイバネティックスの宇宙論的拡張、あるいは宇宙論のメタサイバネティックな拡張を構成している。

Wheelerは、これら4つの概念を次のように特徴づけている。

自励振回路(The Self-excited circuit)

参加型宇宙は、観測者を(知覚的、存在論的)フィードバックに巻き込むという意味で、自励振動回路である。「物理が観察者の参加を生み、観察者の参加が情報を生み、情報が物理を生む」という「論理のループ」である9。

参加型宇宙(The Participatory Universe)

観測者の認知・知覚プロセスは、現実の自励的フィードバックに不可欠である。これは「参加型原理」(または「参加型人間原理」)によって主張されており、Wheelerは非公式に次のように表現している。「人間原理よりも強力なのが、参加型原理と呼ばれるものだ。」それによると、宇宙の構成要素は観測者の参加行為であるため、観測者を含まない宇宙は想像すらできない。この参加型原理は、量子の絶対的な中心点である「観測される(あるいは登録される)現象でなければ、どんな基本現象も現象ではない」[強調]ということをその基礎としている。一般性のあるレベルでは、最後の文は観測と登録を同一視し、その結果、暗黙のうちに人間と機械的認識を同一視していることに注意されたい。この文は、「…観察された(または登録された)現象」[再度強調]10である。

法なき法/無秩序からの秩序(Law Without Law / Order from Disorder)

簡潔に言えば、宇宙論に関しては、何事も所与のものとすることはできない。Wheeler教授自身の言葉を借りれば、「私にとっての最大の発見は、ビッグバンから生まれたこの宇宙が、どのようにして法則を作り上げたかを明らかにすることである。私はこれを『法則なき法則』(あるいは『無秩序からの秩序』)と呼んでいる。(中略)規則性と法則性を備えた宇宙が、まったく無秩序で小難しい、ランダムな何かから生まれたと想像してほしい。チャールズ・ダーウィンの生涯を読み、植物界と動物界の区分、この無数の秩序が、進化、自然選択、偶然の突然変異の奇跡によってどのように生まれたかを考えると、感動的である。これは、無秩序から出発して秩序を得ることができるということを示す、素晴らしい兆候である」11。

ビットからイット(It From Bit)

現実は、量子事象の中に存在する情報の形で、それ自身を教育し、また生産している。ホイーラーが論文「情報、物理、量子」で要約しているように。Wheelerの論文『The Search for Links』で要約されているように、「…あらゆる物理量、あらゆるそれは、ビット、2値のイエスかノーかの表示からその究極の意味を導き出す。..」のである。そして、この概念について、3つの質問、4つの「いいえ」、5つの「手がかり」を提示しながら、現実の量子情報的性格について、じっくりと考察している。その質問とは、次のようなものである。(1)なぜ、存在は存在するのか?(2)量子はなぜできるのか?(3)多数の観察者・参加者からなる「一つの世界」はなぜ生まれるのか?この3つの問いに答えるために避けなければならない魅惑的な落とし穴、「いいえ」には、亀の塔、法則、連続体、空間や時間がない。そして、真の答えへの道を照らす手がかりは、「境界はゼロである」「質問がなければ答えもない!」「超コペルニクス的原理、「意識」(引用を含む)、「多は異なり」12。

以下、これらの疑問、注意点、手がかりを簡単に説明する。

存在はいかにして生まれるか?

この問いの存在論的、宇宙論的な意味は明白であり、何らかの形で昔から哲学者たちを悩ませてきた。ホイーラーが解釈したように、この問題は4つの必然的な結論を導く。

- (1)世界は、あらかじめ確立された連続体の物理法則に支配された巨大な機械であるはずがない。

- (2)ミクロなレベルでは、空間や時間、時空連続体などというものは存在しない。

- (3)標準的な量子論でおなじみの確率関数や汎関数、波動方程式や関数波動方程式は、単なる連続体の理想化であり、そのために、それらが由来する情報理論的源泉が隠されている。

- (4)物理学の記述において、初歩的な量子現象、つまり、イエスかノーかの物理的な質問を投げかけて答えを引き出すという初歩的な装置を介した行為、簡単に言えば観察者の参加という初歩的な行為ほど、原初に近いUは、ビット、つまり2進数のイエスかノーかの表示から究極の意味を導き出す。

「ビットからイット」という言葉に象徴されるように、この結論が導き出されるのだ。13

なぜ量子なのか?

なぜ宇宙は、その場しのぎの非決定的な、しかし事後的には情報的な量子事象で構成されているのだろうか。ホイーラーが「量子物理学は新しい現実観を要求している」と述べているように14、量子とそれが要求する新しい現実観の間にはどのような論理的関係があるのだろうか。この新しい現実観とは何なのか、そしてその中で量子はどのように位置づけられるのか。

多くの観察者-参加者から「一つの世界」が生まれるのはなぜか?

「観察者-参加者」という言葉が、科学者やその他の人間を含む限り、この問いは準人類学的な解釈を必要とする。時に相反する意図と生存の要請を持つ別々の観測者からなる宇宙が、なぜ構造的・名目的な統一性を示さなければならないのか?観測者は共通の宇宙というグローバルな単一多様体の中で事象を生み出すことができるのに、なぜ彼らは自分自身のために、それぞれ自分の宇宙で厳密にそれを行ってはならず、両者は決して出会うことはないのだろうか?観察者-参加者の概念が、非人間的な情報伝達システムを含むように一般化された場合、これらのシステムすべてを単一の統一された現実にまとめているものは何だろうか?

カメの塔はない

ウィリアム・ジェームスから借用したこの格言は、「過去の因果領域や原理への無限後退はない」という意味である。これは、ハリー・トルーマンの有名な格言「説明のツケが回ってきた」の改訂版と言えるかもしれない。「ここ」とは、私たちが実際に住み、観察しているこの現実のことである。「物理学は観察者の参加を生み、観察者の参加は情報を生み、情報は物理学を生む」というようなループ以外に、無限に続くという選択肢はない15。

法則はない

ホイーラーが言うように、「宇宙は、既存の計画さえもなしに。..生まれたに違いない。16あるいは、もう一度言う「世界は巨大な機械であるはずがない」「 あらかじめ確立された連続体の物理法則に支配されている」

連続体はない

解析学と力学の由緒ある連続体は、数学的・物理的なキメラである。(連続体とは、通常、実数の集合に関連づけられるもので、距離のパラメータを持つ、統一された拡張可能な全体であり、任意の2つの異なる点が無限の中間点によって分離されるように、無限に細分化することができる)。ホイーラーが言うように「半世紀にわたる数理論理学の発展により、数の連続体の実在的性格を信じる根拠はないことが明らかになった」17。

いくつかの数、例えば√2のような不合理な数は、正確に計算することができないので、数直線上の物理的に意味のある位置や物理的な軌道には対応せず、抽象的な存在に過ぎない。

空間も時間もない

繰り返すが、「ミクロのレベルでは、空間や時間、時空連続体といったものは存在しない」のである。ミクロのレベルでは、ハイゼンベルグの不確定性原理によって、時空は一見無秩序な「量子泡」となり、空間の連続性と時間の規則性に疑問を投げかけている。ホイーラーは、アインシュタインの言葉を引用して、カント的な表現をしている。「時間と空間は、私たちが考えるための様式であって、私たちが生きるための条件ではない」とアインシュタインの言葉を引用し、これらの様式は、理想化された連続体の理想化された関数として、現実の正しい理論から導き出されるものと考えている。「私たちは時間を存在の深遠な説明の中に送り込むことはしない。私たちは、時間を、連続体の理想化における時間だけを、そこから導き出さなければならない」18。「空間についても同様である」18。

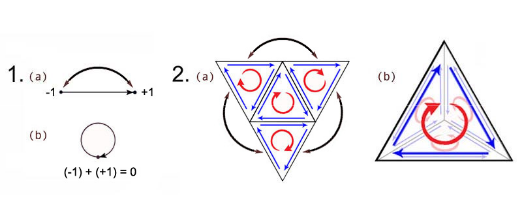

境界の境界はゼロである

要するに、代数的位相幾何学に由来するこの直感的な概念は、閉じた構造がある種の「自己相殺的」な対称性を体現していると言っているのである。これは3次元の正四面体で説明することができ、その単純な「境界」は4つの正三角形の面を取り込んでいる。この境界を求めるには、各面の時計回りまたは反時計回りの辺を測定し、正四面体の各辺を反対方向に2回測定する。このとき、各辺で測定値の和が0になるため、四面体の境界は0となる。この性質は、物理学、特に場の理論において、空間に対する物質の、物質に対する空間の相互の「握り」(色彩的には空間と物質の関係)に関して、広範囲に応用できることがわかった。ホイーラーによれば、その偏在性は、「いつの日か物理学の数学を完成させ、無から有を、無から法を導き出すという希望を抱かせる」19。

図4: 1a:有向の1次元線分の境界は、その0次元の端点からなり、線分をその補集合(線分を取り囲む空間)から分離する。始点は線を引くための「負債」を表すので-1、終点は線を引くための「報酬」を表すので+1である。線の始点と終点を曲がった矢印で示すように特定すると、平面円盤を囲む閉じた線になる(1b)。終点が一致したため、和が0となり、線とその補数を分けることがなくなり、2次元円盤の1次元境界の0次元境界が0となる。三角形の面積は、4つの小さな三角形の面積に分解することができる。領域(赤矢印)に一様な方向(この場合は時計回り)を導入すると、外周部(外側の青矢印)にも同じ方向が与えられ、1bの状態が再現される(各内周辺の隣の青矢印は反対方向を指しているので相殺されていることに注意)。ここでも、外周の始点と終点は一致し、どこにあっても0にキャンセルされる。外側の矢印で示すように、隣接する外周の線分を特定すると、三角形は四面体に折れ曲がる(2b)。その面は、3次元の内部と外部を隔てる閉じた2次元の境界を形成し、その辺はその面と互いに隔てる閉じた1次元の境界を形成する。しかし、今、青い矢印はすべての辺で相殺され、四面体の2次元境界の1次元境界は0である。物理学者はこの規則をエネルギー運動量保存(あるいはWheelerのいう「ママエネルギー」20)の説明によく使うが、情報と制約、あるいは状態と構文に関して、より一般的に解釈することが可能である。すなわち、境界は制約に類似しており、制約を満たす内部属性とそれを補う外部属性を分離することで、情報的な区別を生み出すのである。

質問がなければ答えもない!

量子実験では、測定器とその配置が問いに相当し、結果が答えに相当する。状態に関する情報からなる答えの存在は、質問(あるいは測定)が行われたことが前提であり、どのような答えが返ってくるかは、質問の種類と質問の仕方に依存する。このように、世界は、「問いを立てる」「答えを出す」の一方または両方による情報交換の場である測定イベントによって構成されているのだ。問いと答え、事象の刺激と観測は存在論的に分離できないし、環境の影響から遮断することもできない。この基準の根底には、量子力学の基礎となる「量子の不確定性」と「相補性」がある。

超コペルニクス原理

コペルニクスが地動説を天動説に置き換えたように、宇宙の特定の場所が特別でないことを示し、「ここ中心主義」を否定するものである。つまり、観測者参加が遡及的に機能する場合、その負担は事実上、時間全体に分散される。つまり、宇宙の「ビットサイズ」は、これまで存在した観察者参加によって完全に生成されるには大きすぎるが、未来の世代の観察者参加は、おそらく人間の観察に関連する以外の観察者参加の様式を代表して、未来から参加してきており、現在も参加しているのだ。(この原則と参加型人間原理との関連性は自明である)。

「意識」の話

ホイーラーは、人間に特徴的な情報処理の形態と、「意識的」であるか否かを問わず様々な複雑なシステムや装置に特徴的な形態とを一般的に区別することが困難であることを強調している。「無意識と意識の境界線は薄れ始め。..」と述べ、「私たちはいつの日か『誰』を意味するのかの範囲を広げなければならないかもしれない」と述べている。Whoという言葉は、人間、生命、意識に特化しすぎている。その人間的な意味合いは反コペルニクス的であり、生命や意識という概念は科学の進歩とともに見直されるものである、と彼は指摘する。「今のところ、”who “の意味的な含みを排除し、”communication “や”communication employed to establish meaning “というフレーズから得られる洞察を探求し、利用する方が合理的だと思われる」21。

要素の数が多ければ多いほど、組み合わせの多様性が生まれ、生物と現代のコンピュータを同様に代表する多層論理構造の可能性が生まれる。これは、複雑性理論の基本的な考え方である。Wheelerは、次のような疑問を投げかける。「時間や空間、そして物理学や存在そのものを特徴づけている他のすべての特徴を、自己合成された情報システムの自己生成器官として理解できる日は来るのだろうか」22。

これらの簡潔なスローガン、質問、注意事項、手がかりを総合すると、現実理論の新しい系統、すなわち私たちの思考と観察に対する統一的な概念モデルを求めることになる。現在提唱されているモデルのうち、この呼びかけに応えるものはどれほどあるのだろうか。もちろん、その答えは「ほとんどない」。いくつかのモデルは、1つか2つの質問に対応し、1つか2つの基準を満たすように見えるが、すべての質問に対応し、基準を満たすには程遠いものである。それぞれのモデルが、ほんの一部の基準を満たすために、他の基準を満たすという点で、大きな犠牲を強いられた。このように、古典物理学と離散量子モデルという形でテーゼとアンチテーゼがあるが、この2つの関係の深さが理解されていないため、統合が成立していない。ホイーラーの洞察の正しさは誰もが認めているようだが、それを一つの大きな絵にまとめるために必要な高次の関係については、なかなか理解されないでいる。論理的に扱いやすい統合された概念を用いて、すべての疑問に答え、すべての基準を一度に、並行して満たすことは、論理的に困難であったのだ。

この状況を打破することはできるのだろうか?

いくつかの追加原則

現実の理想的あるいは知覚的基盤に関する洞察は何千年も前に遡るが、連続性を保つために、より最近の提唱者から始めるのがよいだろう。まずデカルトは、合理主義的な意味で現実は心的なものであるとしたが、心と物質は不可逆的に分離しているという心身二元論を導入し、自らの論旨と矛盾した。経験主義のバークレーは、現実は知覚的なものであり、心と物質が交差したようなものだと言った。このことは、自分の現実の概念から知覚を精神的に引き算することで、残るのは純粋な主観的認識であり、知覚のための客観的原料はない、ということになる。(このように、現実から認知を引き離す試みは、はるかに一般的であるが、スポンジを水に浸しながら、本来は濡れていないことを示そうとするようなもので、認知主体の側では決して成功しない)。そして、ヒュームは、認識と因果関係を完全に排除しようと試み、心も物質も認識の中に存在し、認識と互いに離れて存在することを主張した。

ヒュームは、心を廃棄する際に、もう一つ重要な「貢献」をした。彼は、因果関係を認知的人工物であるとすることで、因果関係を廃棄しようとし、そのテーゼを帰納問題で支持した23。帰納問題とは、経験的帰納は、それが確立しようとするもの、すなわち自然の均一性の事前仮定を伴うので、科学は循環的で根本的に欠陥があるとする問題である。ハイゼンベルクの不確実性や宇宙の地平線問題、顕微鏡や巨視的な観察という科学的手段の有限な限界に現れており、標準的な科学の経験的手法では、現実に関する一般理論を信頼できる形で構築できない理由となっている。残念ながら、多くの科学者はこの問題を軽視し、あるいは真の意味での一般理論の探求を静かにあきらめてしまっているが、いずれの場合も科学の長期的な利益にはつながらない。実際、帰納法の問題は、数学の合理的な方法、特に論理学の方法によってのみ、現実の全体論が確立されうることを意味しているに過ぎない。

しかし、このような「現象的」な現実の中で、カントが主張するように、知覚の内容を差し引いたときに残る「無原則な認識」は、内容よりも先に存在する内在的構造を持ち、それは知覚的、あるいは「現象的」現実のアプリオリのカテゴリーを構成する24としたのは、残念ながらカントの規則に従って、「無原則な認識」を差し引けば、それ以上に、絶対物や「物自体」という「ヌメア」が生じることになる。このように、カントが「神学的現実論」の最後の言葉としているのは、「心」と「現象的現実」との間の知覚的同型性であり、他方では、その向こう側に、知ることはできないが、それでも根源的な「非人間的現実」が横たわっているという裂け目がある。

しかし、カントの裂け目はあまりに深く広いので、心と現実の同型性を徹底的に妨害し、因果的効力や、それ以外の理解可能な対応原理を排除してしまうのである。このことは、ヌーメナは合理的にも経験的にも認知・知覚の現実とは無関係であり、したがって、現実論から安全に排除することができることを意味する。カントがヌーメノンという概念を導入したとき、何を考えていたにせよ、彼の定義は本質的に「想像しがたい概念」に等しく、したがって矛盾している。カントが何を言いたかったにせよ、それを見つけるには、カントの形而上学以外のものに頼らざるを得ない25。

このように、私たちは、現実を、知覚的内容と合理的な認識原理との組み合わせである、科学が研究する現象的現実に何とか絞り込むことができた。科学者は、経験的な方法を用いて具体的な観察を行い、それを説明するために、論理学や数学の一般的な認識関係を適用し、現実を知覚と認識の融合として扱うようになるのだ。しかし、この扱いには明示的な正当化の根拠らしきものがない。

ある観測のセットを、そこに解釈される可能性の高い方程式のセットで説明する場合、説明文と説明の間の接着は、ラバーセメントで行われているようなものである。つまり、科学的な説明と解釈は、非常に理解しにくい方法で観測と方程式を接着している。それはしばしば魅力的に機能するが、なぜだろう?現実理論の主な目的の一つは、この問いに答えることである。

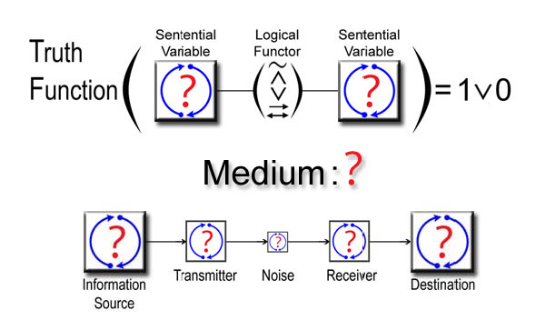

この疑問について最初に気づくことは、それが帰属のプロセスを含んでいること、そして帰属のルールが数学的論理学によって段階的に定められていることである。最初の段階は文理論理学と呼ばれ、述語が論理的ファンクターnot,and,or,implies,and if and only ifで結ばれた仮想的関係に、それぞれ任意の認知・認識系における包含・非包含を表す真・偽という属性を帰属させるための規則が含まれている。文理学では、これらのファンクタを、述語の内容(真理値ではない)に関係なく、その表現に真理値を与える真理関数として定義し、真理値に対するファンクタ、ファンクタに対する真理値という循環定義を実現している。次の帰属の段階である述語論理は、量詞を用いて対象に特定の性質を付与するものである。そして最終段階のモデル論は、述語の複雑な関係を対象の複雑な関係に帰属させるための規則、すなわち理論を宇宙に帰属させるための規則で構成される。また、定義という帰属の形式は形式化理論という理論中心の論理学の枝で説明され、関数的帰属の仕組みは再帰性理論で扱われる。

文理学においてトートロジーとは、ファンクタに関連する文言変数の表現で、その文言変数自体に割り当てられた真理値にかかわらず、常に真であるものをいう。トートロジーは、普遍的に(構文的に)真であること、自己言及的であること(それ自身についても真であり、したがって再帰的自己構成下で閉じている)、これらの特性を維持したまま推論操作を行ってもその意味合いが一貫していることの3つの重要な特性を持っている。つまり、すべてのトートロジーは、自己構成下での閉鎖性、包括性(真理の非排除)、一貫性(解決不能なパラドックスからの解放)により妥当性を持つ、普遍的な範囲の自己矛盾しない循環性なのである。しかし、同語反復はそれ自体で矛盾するのではなく、相互合成のもとで相互に矛盾しないので、文理はその同語反復と同様に「普遍的範囲の自己矛盾しない循環性」を持っている。このように、文言論理は、表現に適用される同語反復と、その理論体系に適用される同語反復の2つのレベルを具現化している。そして、述語論理は、同語反復の概念を拡張して、(以前は匿名だった)文言変数が表す具体的な帰属行為を対象とし、モデル論は、より複雑な関係を含む、より複雑な帰属行為を対象とするようになる。

実在論は、現実の宇宙に関する様々な記述に、真と偽に類する二つの述語、すなわち実在と非実在を帰属させる段階に関するものである。この意味で、文理論と密接な関係がある。特に、文言論理は、現実理論が模倣すべき4つの主要な性質を持っている。第一は絶対真理であり、真理の形式的定義として、定義により真である。他の性質は、閉鎖性、包括性、一貫性である。すなわち、論理は完全に認識と知覚に基づき、その範囲内で厳密に定義され、首尾一貫して認識または着想できるすべてのものに適用され、その性質上、矛盾を排除するように設計されているので、一貫しているのだ。また、数学の基礎であり、命題を述べ、証明し、反証する手段であり、科学の中核であり、合理的で経験的な方法論の整合性を支えるものである。いわゆる「非標準」論理、例えば様相論理、ファジー論理、多値論理も、基本的な2値論理で表現されなければ意味をなさない。つまり、2値論理は、それなしには現実が成立しないものなのだ。もしこれがなくなれば、真と偽、現実と非現実、存在と非存在の区別がつかなくなり、単なる知覚や認識という行為が全く不可能になる。

このように、現実論は他の科学的理論と同じような手段で求めることができると広く考えられてきた。しかし、科学がその理論を観察に結びつけるために、認識論的に魔法の糊に相当するものを用いるのに対して、現実理論はその糊のレシピを与え、適用する手段を正当化しなければならないからだ。つまり、現実理論は、科学を正当化するレベルで現実を記述しなければならないので、科学そのものよりも深い説明のレベルを占めているのだ。

このことは、現実理論が数学的であることを意味するのだろうか。しかし、数学は科学とともに正当化されなければならないので、メタ数学的と言った方がいいかもしれない。..そして、結局のところ、これは純粋で単純な論理に帰着するのだ。つまり、現実理論は拡張された論理の形をとらなければならない。実際、論理の「限定形式」では、理論と宇宙の間の関係が、これまでモデル理論的な破壊的な曖昧さの無尽蔵の原因となっていたが、ついに(二面性の)単項の形に還元され、デカルト的二元論のパラドックスが短絡され、心と物質、理論と宇宙の間の認識論のギャップが排除されることになる。

複雑さが増し、述語が理論になると、同語反復や真理が認識されにくくなる。普遍性と特殊性は原理的にはともかく、実際には対立しているため、関係性の階層化に伴う一種の「論理的非干渉性」にさらされる。述語は常に同語反復であるとは限らないので、様々な種類の曖昧さの影響を受ける。述語がますます具体的で複雑になると、一貫性の遺伝性を局所的に監視し、帰属の過程で(あるいは事後的にでも)真理性を局所的に追跡することが難しくなる。決定不能性26、LSATの難解さとNP完全性、述語の曖昧さとローエンハイム-スコレムの定理、観測的曖昧さとデュエム・クイーンの論文27…これらは、複雑な属性写像に関して真理述語が「脱球」すると現れる問題のいくつかである。科学哲学が改竄主義に陥り、論理学の同語反復の基礎に見切りをつけ、事実上、真理を仮のものとし、論理学や哲学においても、科学的探求の同語反復的な構文レベルを十分に理解することを妨げているのは、このような理由によるのだ。

実際、科学理論や科学全体の妥当性は、科学のすべてにまたがる基本的な現実理論的枠組みの存在に絶対的に依存している。つまり、すべての科学的・数学的言語、そして知覚という拡張された認識言語そのものが、そこから文法的に展開され、相互に関連し、検証できる基本構文が存在する。

同語反復は、文の論理に具現化された真実の理論的基礎であり、明らかにこの構文の核心である。したがって、現実理論は、このトートロジー構文に、構文全体の性格はそのままに、現実理論の原理である追加的な構文構成要素を付加して増幅することによって発展させる必要がある。具体的には、論理学と同じ意味での真理性を持ちながら、空間と時間と法則に関する記述を論理的に評価できる現実理論を構築するためには、同語反復の性質を維持しつつ、そのような記述に意味を与える拡張の原理を付加する必要がある。

文理学の性質上、真理は同語反復的に認知・知覚の現実の完全性に基づいている。認知と認識は、論理の原始的(自己規定的)な基礎を構成し、論理は、認知と認識が安定的かつ首尾一貫している下での構造と推論の規則を構成している。つまり、論理的な推論ルールの下で真理が継承されるということは、同語反復が継承されるということであり、文章論理の原始的な認識・知覚の基礎がそのように第一の地位を保っているということである。同語反復を他の同語反復に変換することによって、文理学の推論規則は認知・知覚的不変量を他の不変量に変換するのだ。現実理論におけるこの課題を追求するためには、論理的同語反復のループ構造が現実理論の様々な設定と文脈において、記述と解釈の様々なレベルでどのように現れるかを記述する原理を明らかにしなければならない。そうすれば、理論的還元と拡張の操作下でその保存を検証することが可能となる。つまり、ループ構造の一般化された原理を論理構文に付加することで、より多くの現実が説明され、包括性が達成されるようにしなければならない。

例えば、「X v~X」という文のトートロジー(X OR NOT-X)を考えてみよう。知覚に適用すると、何かが見えたり観察されたりするとき、その不在と同時に見られることはない。もしそうなら、二つの矛盾した知覚が一致することになり、知覚的現実の「分裂」が生じる。事実上、知覚者の意識は連鎖反応的解離のケースで2つの別々の認知的現実に分裂するか、知覚者自身が物理的現実とともに物理的に分裂することになる。X v~X “が他の同語反復(あるいはそれ自体)と置換によって構成される場合も、利害関係は全く同じである。複合同語反復に違反する場合、知覚と認識の現実が分裂し、その完全性に対して悲惨な影響を与える28。

このようなトートロジー的な性格の後、現実理論との関連で文言論理について最初に留意すべきことは、それが成立した精神に反して-結局のところ、それは認識と知覚の精神的過程29の規則を表しており、それは最初から精神性を付与しているかのように思われるが-、基本的に機能的に不十分な点である:精神的にそれを読み、理解し、適用するには外部の論理家が必要だと思われることである。一方、自然(あるいは認識・知覚の現実)には、論理の規則を適用するための外部の論理家は必要ない。したがって、提案されている現実論のトートロジー保存原理は、明示的で理論的に扱いやすい方法で、論理に「自己処理能力」を持たせることで、心を再びミックスに入れるはずだ。

これは結局のところ、論理がその自然な姿である現実全般において持っているものであり、それなしには真実が支持されない閉鎖性の本質的な次元である。つまり、現実は自分自身を認識し、その存在と相互作用の条件として、この能力を構成要素に与えることができなければならない。

現実理論における主要な技術的課題を説明した上で、本題に入る。現実理論を構築する方法は、現実が存在するために無条件に持たなければならない性質を特定し、一般的と見なされれば現実宇宙との記述的関係を損なうような単なる偶発的性質を導入せずに(それらは後からでよく、当然、経験的確認を受ける)それらの性質を持つように定義して理論を成立させることである。言い換えれば、理論を構築する手段は合理的かつ同語反復的でなければならず、その後に理論を改良する手段は経験的であってもよい。私たちは、理論が現実を記述するのに十分な包含性、排他性、一貫性を持つことを望んでいるので、これらの特性には、包括性(完全性より完全ではないが、決定不可能性も少ない)、閉鎖性、一貫性が含まれることは間違いないだろう。これらの性質、すなわち「3つのC」に対して、基本的に同語反復的な形式を持つ3つの原理を割り当てる。そうすれば、論理学に基づく現実理論にこれらを付加しても、論理学の同語反復の性質が維持され、論理学そのものと同じ手段で不確実性が合理的に排除されることになるからだ。このように構築された現実理論を超同語反復と呼ぶ。

この3つの原理は、3つのCに対応し、また、すべてMで始まるので、「3つのM」と呼んでもいいかもしれない。M=R、MAP、MUはそれぞれ、Mind Equals Reality Principle、Metaphysical Autology Principle、Multiplex Unity Principleの頭文字をとったものである。M=R原理は、理論と宇宙の区別をなくし、現実の宇宙を「自己規定する理論」とする同語反復的理論特性であり、現実の一部として認識・知覚できるものは、構文がないために除外されないという、この理論の構文を包括的にするものである。MAPは同語反復的に、このシンタックスを決定論的、記述論的、解釈論的な意味で閉じて、自己完結させ、M=Rとの組み合わせで、宇宙を完全に自己完結させるのだ。そして、MUは同語反復的にこの構文とそれが記述する理論・宇宙複合体を、それ自身の一貫性を保証するのに十分なほど首尾一貫したものにします(したがって、MUに対応する「C」は実際には二つのC、一貫性と首尾一貫性に分裂し、全部で4つになる)これらの原則のそれぞれに対して、私たちは価値のある従属的なものを加えることができる30。

現実を説明するために現実の性質を利用するのは現実理論家の常であり、これらの性質は再帰的に定義されるので、他の性質の説明の中で暗黙的にあるいは明示的に様々な性質を参照することがある。これは、理論化の内容と手段を当然視することによってのみ可能なことである(残念ながら、現実理論では何も当然視することはできない)、整然とした一連の累積的定義を排除する。後述するように、CTMUの再帰性は不可避である。第二に、CTMUは、通常の科学や数学の演繹的理論に対して、まず制約を取り除き、その結果を用いて内容に関する事実を演繹するという「逆向き」の展開をしている。多くの理論は、公理、仮説、推論ルールから始まり、含意を抽出し、その含意を論理的、経験的に検証し、公理、定理、仮説を追加、修正するものである。CTMUはその逆で、仮定を削ぎ落とし、仮定を戻さずに「現実を再構築」する。

次のような原則が3段階で示される。第一段階は、MAP、M=R、MUのそれぞれ前段階と考えられる「現実原理」「言語的還元性の原理」「シンジフォネシスの原理」である(提示順序は今述べたものと若干異なる場合がある)。第二段階はMAP、M=R、MUそのものからなり、第三段階はその帰結と考えられるいくつかの補助原理からなる。

現実原理

現実、すなわち現実の宇宙は、現実であるすべてのものを含み、また現実であるものだけを含む。現実概念は分析的に自己完結しており、もし現実の外側に、現実に影響を与えるほど実在するものがあるとすれば、それは現実の内側にあることになり、この矛盾は(観測的または理論的関連性までは)外部の現実という仮定を無効にする31。

この現実の特徴は、関連性の循環的な定義を含んでいるが、この循環性は現実の概念にとって不可欠であり、知覚的(観察的、科学的)な根拠を排除するものではない。実際、現実の定義を次のように洗練することができる。「現実とは、(1)過去と未来のすべての科学的観察、(2)知覚の抽象的・認知的説明基盤全体を含む知覚的集合体」(ここで抽象とは、内容が構文に適合するようにそれに適合する物理的インスタンスに分布するアイデア、概念、認知構造を表す具象の構文的一般化)である。

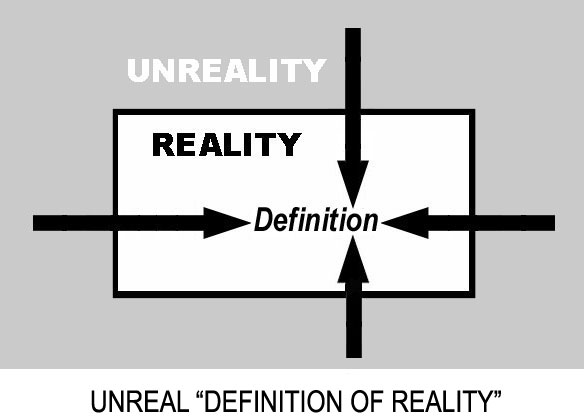

図5

どのような定義も、定義されたものについての微視的な理論に等しいことに注意しなければならない。現実の一般的な定義と見なせる現実原理はその一例であり、私たちが今作り始めている現実理論の種と見なすことができる。現実を自己完結的に定義することで、この「ミクロ理論」はそれ自体に単純な閉鎖性を付与している。定義する過程で、定義体の外には何も呼び出さないし、将来この定義を理論的に拡張することも事実上禁止している(このことは関連原則であるMAPで明示される)。

さて、話をキューに戻そう。これまで、私たちは現実が自己完結していること、つまり、どこでもそれ自身と同じであることを学んできた。では、その内的な区別はどうなっているのだろうか。

シンジフォネシス

現実は関係であり、すべての関係はシンジフォネシス、すなわち「同一性の中の差異」を示すシンジフォニックな関係である。したがって、現実はシンジフォニックな関係である。シンジフオネーシスとは、二つのものが異なっているという主張は、それらが還元的に同一であることを意味する。

もしその違いが本当なら、両者は共通の現実に還元され、その限りにおいて類似しているのだ。シンディフィオネシスは、あらゆる還元原理の中で最も一般的なものであり、現実の関係構造に関する新しい見解の基礎を形成している。

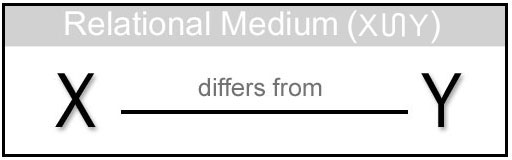

シンジフェオネシスの概念は、あらゆる差異関係の表現および/または存在が、共通の媒体とシンタックス、すなわち媒体を特徴づける状態と変換の規則を必要とすることを主張することによってとらえることができる。これらの規則から、関係は媒体の中で表現される空間的・時間的特性を導き出すのである。したがって、シンジフエオニック関係は、その存在を支える分散された構造と変化の規則がある関係媒体に埋め込まれた差延関係からなる。

すべてのシンジフォニック関係は、それぞれシナシスとディフォニシス(同質性と差異、あるいは分配性とパラメトリックな局所性)を示すシナティック相とディフォニック相を持ち、位相的と記述的の2つの封じ込めの形態を示す。媒質はシネティック相に関連し、差延関係はディフォニック相に関連する(媒質の状態と変換の規則が媒質上に分布するため、媒質は均質で、本質的にはそれが含む差延関係によって相対的な拡張のみを持つ)。差延のリランドは、共通の表現媒体とその分配構文に、結合と交差の側面を組み合わせた形で関連しているので、リランドから媒体を生成する操作はユニセクション()と呼ばれている。シネティックな媒体は、差延の関係が現実化した差延の潜在力を表している。

図6:この一般的なシンジフェニック・ダイアグラムは、どんな差分関係も、差分パラメータに拡張を持つサポート媒体を必要とするという単純な事実を示している。この媒体は、「XはYと異なる」という線形関係とそのリランド(関係主体)X、Yの双方に分布し、「関係媒体XYへの包含」に相当する共通の「関係性」特性(XYはXとYの一項または「構文積」)を付与するものであることが示されている。この共通の属性は、リランド間の差異が「絶対的」あるいは「還元できない」という趣旨の主張を無効にする。差異が言語的あるいは幾何学的に表現できるという事実だけで、それは部分的でしかなく、両リランドは一つの同じ存在論的媒体の現れであるということを意味する。この図は、XとYが現実という差異関係の任意の部分または側面を表しているところ、現実が究極的には一元的な存在論的媒体からなることを図式的に示している。したがって、現実理論は、現実をこの媒体に還元する一元論でなければならない(この考えは、「暗黙知の一元論の原理」でさらに発展される)。

なお、共通媒体におけるいかなる統語的(情報的とは異なる)非同質性も、それ自体が差異関係であり、したがってダイアグラムの再作成を招来する。同様に、再現された図によって示される共通の媒体におけるいかなる非一様性も、さらに別の図の再現を招き、その繰り返しとなる。このようなシンジフエオニック回帰はすべて終了しなければならない。そうしなければ、安定したシンタックスは存在せず、したがって、知覚または概念化されるのに十分安定した「関係」も存在しないことになるからだ。知覚される現実の情報的安定性は、現実が安定したシンタックスを持つことを示す。

上の図は、syn(XY):diff(X,Y)のようにコンパクトに表現することができるかもしれない。例えば、syn(nomAX nomBX) : diff(nomAX,nomBX)とは、nomAX,nomBXがシステムX内の異なる時間、場所、参照枠A,BでシステムXが従う法則の集合で、この違いを表現できるより基本的な法則の集合(nomAX nomBX)が存在することを示す。このことは、あるレベルでは一般的な共分散が成立していなければならないことを示している。これは単に「Xと同型まで」正しいというわけではなく、たとえ複数の有効な法則のセットが区別され、そのうちのどれかがX内の任意の場所(A,B,…)で有効であるとしても[XA「nom1」、XB「nom2」、…、数字添字は名辞の区別を表す]、これらのセット間の区別可能な違いは共通の構文をも必要とする。情報の一貫性は、このように、認識可能な存在のシン・カ・ノンであり、これが失われたシステムは、それを保持するものがないため、単に崩壊してしまうのである。

言い換えれば、(1)システムXに関する情報的区別が法則のインスタンスとみなされる場合、それらはシンタックスに適合した表現とみなすこともできる、(2)差異の表現には統一された表現シンタックス(または「法則」のセット)が必要であり、このシンタックスは差異表現(または「法則のインスタンス」)のセット全体に分布していなければならない、と。例:Xが一般に認識可能な対象、属性、事象からなる「知覚の交差点」である場合、知覚の法則は究極的に一定で分散していなければならない。ある軌跡の対(A,B)に推定される名目上の差異が存在する場合、表現媒体の必要性から還元的統語的共同性が適用され、どの軌跡の対にもそのような差異が存在しない場合、還元を必要とせず、統語的同性が二義的に適用される。

統語的関係は、空間的、時間的(序列的、階層的)な次元を持つより複雑な情報認知格子の要素と見なすことができる。CTMUの二元論に従って解釈すると、情報認知格子は状態と構文の論理関係で構成される。これらの格子の一つを単分割で逆行させると、最終的に完全な一般性と同質性を持つ統語媒体、すなわち普遍的で反射的な「統語作用素」に行き着くのである。

事実上、シンジフェオネシスは、自己解決的なパラドックスに相当する金属学的同語反復である。パラドックスは同一と差異の一致に存在し、型理論的解決はそれらの間の論理的・数学的区別、すなわち、情報認知格子の層別次元に存在する32。このことは、自己解決的なパラドックスで構築された理論や現実は、パラドックスに対して免責されるという利点がある。

これまでのところ、私たちは現実が自己完結したシンジフォニックな関係であることを知っている。また、この後に続く原則のいくつかを説明するのに使える、有益な一種の図も手に入れることができた。それでは、現実がどのような自己充足的なシンジフォニック関係であるのか、もう少し詳しく見てみよう。

言語的還元性の原理

現実は言語の自己充足的な形態である。このことは、少なくとも二つの理由から言える。第一に、現実は物質的で具体的な面もあるが、言語の代数的定義に適合している。すなわち、

(1)(物体的な)個体の表現、(空間的な)関係と属性、(時間的な)関数と操作の表現が含まれている。

(2)「表現」すなわち知覚状態の集合、(3)(a)論理的・幾何学的構造規則、(b)状態遷移の法則と同定可能な帰納的生成文法からなる構文、である。

第二に、知覚と認知は言語であり、現実は認知的で知覚的であるから、現実もまた言語である。

科学や哲学において還元主義的なプログラムは数多く存在するが、約束された還元は常に同じもの、つまり理論的な言語への還元である。これは必然的なことであるから、言語は基本的なものである。このような理論、例えば物理学の理論が、物質やエネルギーといった「客観的」かつ「言語から独立した」ものの基本的地位を指し示しているという事実は、全く関係ない。

この原則の意味は、「語ることのできないものは黙っていなければならない」という格言の一般化によって最も簡潔に表現することができるだろう。つまり、科学や現実論の観察的・理論的目的においては、言語と非同型のものは、現実の構成要素として考慮されない。

図7:このシンジフィオニック図では、「言語は現実と異なる」という主張が、リランド間の差異を表す線分の延長線上に配置されている。上の一般図と同様に、どちらのリランドも「関係統語的媒体(言語現実)に含まれる」という属性を持っている。両者は同じ根本的な媒体の現れであるから、その違いは絶対的なものではなく、根本的なレベルでは、現実と言語は共通の側面を持つのである。このことは、実は意味論的・モデル論的な同型性を表すとされている「差異」関係の性質と一致する。

すでに見てきたように、現実原理は、現実には現実であるものすべてが含まれ、またそのものだけが含まれると言っている。この言葉によって定義されるように、述語の現実は主として構文構造に適合した言語的構成物であり、構文は述語を構成し解釈するための規則からなる。この意味で、現実は一種の理論であり、その公理と推論規則は、それが表現される概念的シンタックスの論理的要素によって暗黙のうちに提供されている。言語的還元性の原理は、現実が言語的述語なのか、それともそのような述語の客観的内容なのかという問題を、現実がその両方であると主張することによって明らかにしただけである。したがって、リアリティ述語が分析的に(あるいは構文的に)自己完結している場合、リアリティは自己完結していることになる。これは次のように表現できる:認知・知覚のシンタックスのレベルでは、現実は現実の理論と等しい。理論と宇宙が収斂するところでは、オッカムの剃刀や経済の物理原理がトートロジーとなる。

知覚は心と現実の感覚的交差であるから、知覚は認識なしには不可能であり、この限りにおいて、認識述語の現実はその知覚的内容と等しい。認識と知覚の構文のレベルでは、言語は必然的にそれが記述するものと同型であり、私たちの周りに存在するような知覚的現実では、認識と知覚の基本言語は構文的に現実と同型であることは同語反復的に正しい(ただし意味レベルでは幻想と虚偽が可能になる)。このことは、現実を一般化された認識・知覚という言葉で語ることができることを意味し、この言葉は、構文レベルにおいて認識・知覚への適合性を示すものである。特に、一般化された認識とは、あらゆる場所で現実が自分自身を「認識」するその過程である。

このように、言語的還元性の原理は、現実理論の数学的武器に言語理論の高度な形式を加えることを命ずるものである。この追加による現実理論的な利点は計り知れない。従来の物理理論では、基本的な実体は点粒子、波動、そして最近では文字列であり、それぞれのクラスには問題やパラドックスがある。CTMUでは、基本的な対象は構文演算子(自己伝達型情報の単位)であり、これらすべての対象をエミュレートできるだけでなく、それらが必然的に適合しなければならない構文構造を含み、その特有のパラドックスをバーゲンで解決することが可能である。意味は意味的なつながりと等しく、したがってあらゆる意味で言語的であるため、言語的視点への転換は、遠隔論やその他の意味の形式にとって不可欠である。

現実が言語的に自己完結したシンジフェニックな関係であることは分かったが、私たちはまだそれを外部の視点からかなり具体的でない方法で知っているようである。では、次はどこに手がかりを求めればよいのだろうか。この際、MAPがあると便利だ。

構文的閉鎖性:形而上学的オートロジー原理(MAP)

一般化された有効な意味での現実に関連するすべての関係、写像、機能は、記述的、決定的、構成的、属性的、名辞的、解釈的であれ、現実そのものの中で生成、定義、パラメータ化される。言い換えれば、現実は「閉じた記述的多様体」を構成し、そこから本質的な述語が省かれることはなく、したがって、構造の本質的な側面を説明できないままにする決定的な隙間は存在しない。そのようなギャップがあれば、非閉鎖を意味する。

図8

MAPは、現実原理による自己充足基準を理論的に洗練したもので、現実の定義の閉鎖性をすべての現実述語の集合に拡張するものである。MAPは、現実理論を、現実の外部に何も言及しない定義、記述、説明、解釈の結合した閉じたネットワークの形にすることによって、現実理論の定義、記述、説明、解釈のレベルにおいて閉塞性を発揮する。別の言い方をすれば、MAPは現実原理と同様に、現実理論的な定義、記述、説明、解釈の対象となるものはすべて現実の中に位置することを要求しているのだ。これは、抽象的、具体的な意味において、現実がそれ自身の構造と進化に責任を持つようにする効果がある。

MAPは、それなしには区別が不可能であるという理由で、閉じた形式の説明を要求する。できるだけ単純な言い方をすれば、現実は最終的に、それがあるものとないものとの間の安定した2値のオブジェクトレベルの区別を持ち、オブジェクト、属性、イベントの間の必要な情報的境界を維持しなければならない。システム内の閉じた情報的境界の存在は、究極的には二元論的(explansexplanandum)構成下でのシステム的閉鎖性によってのみ可能であり、それはまさに文理学において実現される方法なのである。

MAPの同語反復性の例として、宇宙やその内容の絶対的な大きさや持続時間を定義できるような距離や持続時間の仮想的な外部尺度を考えてみよう。現実の分析的自己完結性により、その自己記述的多様体を構成する機能と定義は互いにしか参照しない。その構文ネットワークに関与しないものは構造に無関係で内部的には認識できないが、関係するものはすでにネットワークの暗黙の成分であり、外部から輸入する必要はない。このことは、もし提案された尺度が関連するものであるならば、それは実際には現実の外部にあるのではなく、むしろ現実がすでにその内在的構造の含意としてそれを含んでいることを意味する。

つまり、現実はその本質的な部分と側面の相互関連性の上に定義されるので、外部と無関係は同義であり、もし何かが現実の外部であるなら、それは現実のシンタックスに含まれず、したがって内部的には認識不可能である。したがって、関連性と認識によって定義される現実のレベルに関して、「現実だが外的な」尺度というものは存在せず、したがって、宇宙は全体の大きさや持続時間を含むあらゆる尺度に関して外的に不定である。もし、絶対的な尺度が存在論的に必要であると内的に認識されることがあるとすれば、それは単に尺度が内在する現実のより深いレベルの存在を意味し、それによって、それ自体が他の成分の相対的機能として本質的に説明されることになるのだ。したがって、もし絶対的な尺度の必要性が現実の中で認識されるようになれば、つまり現実そのものが認識されるようになれば、それは定義上、現実の他の成分の観点から定義され説明されうるという意味で、相対的なものになるであろう。この意味で、MAPは「相対性の一般原理」である34。

MAPの「隙間なし」基準は、構造の本質的な側面を省略した決定的な説明の穴を許さない。このことは、「宇宙の存在は与えられたものであり、したがって説明の必要はない」という誤謬を繰り返すことによって、最もよく説明することができる。この「与えられている」という表現は不完全であり、存在が与えられた原因、与えられた手段、与えられた理由に対応する「未解決の部分」が隠されているのだ。もし、その源、手段、理由が実在するならば、それらは現実の内部にあり、説明の隙間は現実そのものの自己説明的ネットワークではなく、主張者の心の中にのみ存在するのだ。

一方、この文言を省略すると(is given)、「宇宙の存在は説明不可能である」というような意味になる。しかしこれは、宇宙はそれ自身どころか、存在の根拠も媒体も特定できない。…..つまり、説明の機能が説明文に定義できず、宇宙がそれ自身の源、手段、理由としての役割を果たすことが何らかの形で禁止されているという主張と同じになる。しかし、これでは、宇宙は「魔法によって」しか存在できず、本物の手品師が帽子から魔法のウサギを取り出すような自然さで、猿鉄から飛び出してくると言っているようなものである。というのも、魔法のウサギは、少なくとも、帽子から現実の明るい光の中にウサギを引き出すマジシャンに関連した魔法によって生まれたと言えるし、自分自身の帽子から自分自身の現実に魔法的に起動させると言えるが、宇宙は、いかなる存在論的根拠も媒体も、起動装置さえも否定されることになるのだ。

なぜなら、「現実はなぜ、どのように存在するのか(存在の可能性を支える存在可能性の領域内で)」「なぜこの現実は他の現実ではなく存在するのか」35といった問いは、現実の構造の存在論的あるいは遠隔論的レベルを扱っており、これらの構造のレベルは論理的に意味があるので、答えを持っていなければならない。..たとえそれらの答えが、いくつかのように閉鎖基準自体によって決定されていたとしても、である。

さて、現実原理の閉じた単一述語の定義は、実際には、それ自身の構成、帰属、認識、処理、解釈の手段を含む、原則的に連結した定義の閉じた記述的多様体であることが分かっている。しかし、これではまだどこかオートマチックだ。心についてはどうだろうか。私たちが何かを理解するのは心を通してであるから、心と現実の関係をもっと理解しない限り、理解は不完全なままである。そこで、MAPを用意した上で、MAPと地形の対応に注目する。

構文的な包括性-再帰性:Mind Equals Reality Principle(M=R)

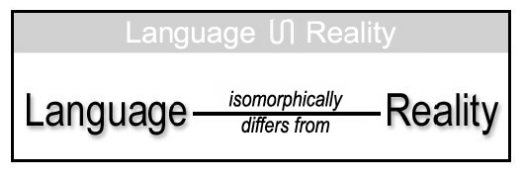

M=R(Mind Equals Reality Principle)は、心と現実は構造と処理の規則を共有する限り、究極的に不可分であると主張する。心と現実の間に差延関係が存在することは、両者の特徴を持つ関係媒介を悲観的に前提しており、この媒介は差延関係そのものよりも論理的に優先される。

図9:M=R(Mind=Reality)原理。上のシンジフィオニック図において、心は箱で囲まれた空間の中に現実と並置されている。心と現実を隔てる線は両者の想定される差異を表し、箱の内側は両者の比較可能性あるいは「関連性」(より専門的には、ファンクターによって示される両者の均一差異構文あるいはユニセクト)を表している。線の拡張性は箱の拡張性に他ならない。箱がなければ、線を含む拡張媒体は存在せず、関連する差の関係を表現する方法もないだろう。差延関係の両リランドに分散する差延構文を組み込んだ共通の媒質がなければ分離は存在できないので、心と現実の「絶対分離」にはモデルがない・・・そしてモデルがなければ、デカルトの心物二元論の前提は成り立たないのだ。このことは、現実と心、情報と情報処理者は、究極的には一体であると考えなければならないことを示している。両者の間にデカルト的な区別がある場合は、厳密に限定されなければならない。

M=Rの原理は、経験主義の哲学者たちが古くから指摘してきたこと、すなわち、私たちは知覚や感覚データという形で現実を経験し、そこから心の存在や独立性、客観的な外部現実を誘導する、ということを論理化したものに過ぎない。そして、そのような証明は、それ自身の媒介を破壊し、それ自身を打ち消すことになるのだ。一方、現実原理は、現実が認識と制御に関して自己完結しており、認識と制御が(認識と知覚の構文に従って行われるという意味で)「心的」である限り、現実もまた同様である、と言っている。M=R原理は、決定可能性に関係なく、私たちの全ての知覚を、その統語論的な認知・統合基盤とともに、現実の一部として定義することによって、包括性を伴うものである36。M=Rは、認識と知覚の統語論的レベルでは、「MAPが地形である」と言っているのだ。M=Rは、現象的現実と思考・知覚の範疇との単なるカント的同型性を超えて、構文とその内容とは再帰的に関連しており、現実原理との関連で、現実の構造と進化の規則と関連しない想定上の「内容」は無関係であると言っていることに注意されたい。(このことは、「無関係」と「無関係」が同義である以上、些細なことではあるのだが、本来ならもっと知っておくべき多くの人々によって、ほとんど無視されてきたように思う)。

もし、現実の「非現実的」(知覚的に独立した)部分が現象的(認知的に同型の)部分と本当に無関係であるならば、この二つの「半分」の現実は一致することも、それらを関連づける共同媒体を共有することもないだろう。その場合、両者は単にバラバラになり、両者を含むとされる統合された「現実」は、統合されたモデルを欠くために失敗することになる。M(心)を認知とし、R(現実)を物理的に体現された情報とした場合、M=Rは、あらゆる場所の現実が、心と(情報)現実の二重性を持つ共通の物質、情報認知から成っていると言うのである。

M=Rの性質は、言語的還元性の原理が理論や宇宙の区別をなくしたところで、それを引き継いでいる。このように考えると、現実に含まれる人間による現実の理論的記述は、現実が自分自身を記述していることになる。(理論が心的構成物であることを念頭に置き、上図の心・現実を理論・宇宙、心・現実を理論・宇宙に置き換えるだけで説明できる)。このように、理論が反射的であるため、合理的、抽象的、主観的なものと、経験的、具体的、客観的なものを含む宇宙全体を記述するのに十分な定義による包括性を持っている。この区別の解消は、還元と見なすことができる。

つまり、現実とは、それ自身の構成、構成、帰属、認識、処理、解釈の手段を含む、定義が連結した閉じた記述的多様体からなる言語的に自己完結したシンジフェウス関係以上であることがわかった。それはまた、その宇宙と同一の自己処理理論である。

構文の一貫性と整合性 多重統一原理(MU)

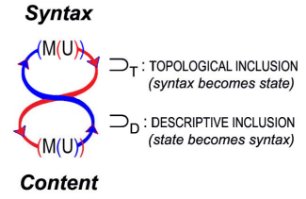

宇宙は位相的に、記述的に宇宙を含むものを含む。MUは、現実の最小かつ最も一般的な情報構成であり、単一性と多重性、宇宙とその多様な内容の間に存在する関係を定義する。その構造によって、宇宙とそのコンテンツは相互に包含し合い、媒体を提供し合っている。

つまり、宇宙のコンテンツは、位相的に宇宙の「内部」にある(位相的包摂)、あるいは、宇宙は、後天的にコンテンツの内部構文を占有し、記述的にコンテンツの「内部」にある(記述的包摂)と等価に特徴付けることができる。宇宙はコンテンツの統語的統一体として一般的にコンテンツを含み、コンテンツは相互作用によって「絡み合う」特定のイベント履歴を含む、より具体的な意味で宇宙を含むのである。第一の観点からは、媒体全体の統語的一貫性が内容の相互整合性を強制し、第二の観点からは、その内容の一貫した統語が媒体を含み、一貫して認識し、変形させるのだ。このように、宇宙は二重の自己完結を通じて、自らの一貫性を強制するのだ。

図10:シンジフィオニック図[図6]では、媒体によるオブジェクトの封じ込めはよく見えるが、オブジェクトによる媒体の封じ込めは見えない。シンタックスとコンテンツという用語はある程度相対的な呼称であることを念頭に置いて、ダイアグラム10の上のノードはグローバルなメディア(現実のグローバルなシンタックスのユニセクトまたは「メタシンタックス」)に対応し、下のノードはそこにあるオブジェクト(メディアに含まれるシンタックスのオペレーター)に対応し、それぞれが多重統合されたものである。コヒーレンスは、グローバルなトポロジカルコンテインメントによって、グローバルなシンタックスからローカルなコンテンツへと流れ、それによって多様なロケールにわたる統一性が確保され、コンテンツの相互変換によって生じる複数のもつれストリームによってグローバルなシンタックスへと戻ってくる。構文は状態になり、状態は構文になる(ここで「構文」は構文演算子の「外部構文」的分布を含むと理解される)。このように、宇宙は進化の過程で首尾一貫し、一貫性を保つ。

MUは、現実の時空間レベルにおいて、構文と内容のシンディフェオニー的な対称性を表現している。シンジフオネシスが同一と差異を識別するパラドックスであるように、MUは時空間の多重性と単一性を識別するパラドックスの究極形態とみなすことができる(MU図は、層別次元が記述的ストランドと位相的ストランド、すなわち「時間次元」に分割されているシンジフオン関係図の展開図である)。MU構造は、二重の層化によってMUのパラドックスをその場で解決し、型理論の開放的な情報的層化ができない閉鎖性を提供する。このようにMUは、それが記述するパラドックスの解決と見なすことができるので、その意味はシンジフォネシスと同様に、「現実は自己解決するパラドックスである」と表現することができる。

ところで、MUは一貫性の究極的な保証者と見なされる必要はなく、その栄誉は知覚的な現実そのものの安定性に譲ることができる。簡単に言えば、現実の統語的安定性は、形式システムの限界に関するあらゆる反論を打ち消すものなのだ。MUは、反射的SCSPL理論として捉えた現実が、進化する過程でどのように本質的な安定性を獲得していくかを記述しているに過ぎない。従って、一貫性では終了するが、無矛盾性では終了しないことが保証されたアルゴリズムとして機能しているわけではないので、決定不能性とは相反するものではない。現実の安定性は、より劣る理論がたまたま整合的であろうとなかろうと、その整合性を確証するものである。

MUは、ホロジーやCTMUのいくつかの二元論など、現実理論的な文脈での一貫性や整合性に関係する複合的な考え方の統一概念として機能する。

ホロジー(自己構成)の原理

ホロジーとは、現実とその内容の最も一般的な関係を特徴づけるホログラフィーの論理的アナログで、宇宙の全体構造が受容的・伝達的統語としてその内部に至る所に分布し、結果として均質な統語媒体となる自己相似性の一形態である。すなわち、現実は構造と進化の一般法則からなるシンタックスを必要とし、その役割を果たすものは現実そのもの以外にないため、現実はMU(シンタックスとコンテンツの全体的関係を特徴づける)の下で自己分散的なシンタックスを構成しているのだ。

ホロジーの性質そのものが現実の上に分布しているのだ。すなわち、コヒーレントなオブジェクト(統語作用素)の情報的境界は、入力なしにグローバルな自己処理に参加する作用素の記述的内部を規定するために、状態(属性と値)に関してホロジー的に多重化される。この可能性の多重化は、境界の構造を時間の関数として境界の内部に複製しているに過ぎない。繰り返すが、オペレータは最終的にその時空間的な能力を表現するために、他に何も持っていない。

Hologyは、現実が構成と帰属の下で閉じているのでMAPによって暗示され、現実が一般化された精神的または認知的機能を持つ統語作用子によって構成されているのでM=Rによって暗示され、グローバルな時空間媒体とその内容との関係の表現であるのでシンジフオネシスとMUによって暗示される。

二元性の原理

二元性は、論理学、圏論から幾何学、解析学に至るまで、数学のあらゆる分野に登場する概念である。例えば射影幾何学では、”Two non-coincident points determine a line” dualize “Two nonparallel lines determine a point “のように、「点」と「線」を含む命題において「点」と「線」を入れ替えることで双対化操作を行う。これを「直線は点の関数である」を「点は直線の関数である」と言い換えると、関数と引数の双対関係が明らかになる。ベクトル代数において、ベクトル空間Vの双対空間V*はV上のすべての線形関数(すなわち、VからRへのすべての線形写像)の空間であり、V**はV*からRへのすべての線形写像の空間である。

グラフ理論では、平面グラフの双対グラフが、全体の隣接パターンを崩すことなく、面を頂点に、頂点を面に変換することで、さらに顕著な双対性を実現している。各面の境界は、その双対頂点に収束する横方向の辺に置き換えられ(逆も同様)、それに応じて隣接関係も再定義される。例えば、顔の境界線に沿った循環は「頂点スピン」になり、辺に沿った運動はその端点の二面間の操作として特徴づけることができる。

二元論には、空間関係とオブジェクトを置き換えるものと、オブジェクトや空間関係をマッピング、関数、操作、プロセスなどと置き換えるものの2種類がある。前者は空間-物体(S-O、またはSO)双対性、後者は時間-空間(T-S/O、またはTS/O)双対性と呼ばれるものである。いずれの場合も、中心的な特徴は、要素の転置と要素の(空間的または時間的)関係である。これらの二元性を総合すると、様々な構造について時間、空間、対象の属性を一貫して並べ替えることのできる普遍的な可能性を表す三元性の概念になる。ここから、第三の二元性を抽出することができる。ST-O双対性である。この種の二元性では、共時的二元性と呼ばれるものと関連して、物体を時空間変換器に「二元化」し、その物質的内容によって物理的宇宙を内部的に「模擬」することができる。

M=R、MU、hologyはすべて少なくとも部分的には二元性に基づいている。

属性的(トポロジカル-ディスクリプティブ、ステート-シンタックス)二元性の原理

点が集合に属し、線が点間の関係である場合、集合と関係または属性の間にも二重性が成立し、集合論と論理学の間にも二重性が成立する。集合がその要素を含み、属性がその引数を分配的に記述する場合、これは、ベン図を通してモデル化されるように、位相的封じ込めと記述的帰属の間の二重関係を意味する。すなわち、点集合トポロジーとその幾何学的改良(⊃T)のように境界線、曲面、超曲面に対する位置関係で、あるいは論理的代入のベン図的文法(⊃D)のように記述的な分布関係で解釈できる37。

属性的あるいはTD的二元性は、集合と論理が同じ代数構造であるブール代数によって記述され、その2つの演算の関係で二元的関係を表現していることに反映されている。集合論的に表現すると和と交(∪,∩)、論理学的に表現するとORとAND(∨,∧)である。(∪,∩)と(∨,∧)は次のような関係にある。二つの集合A、Bの和(A∪B)はA、Bのいずれか、または両方に属する要素のみからなる(∀x∈A∪B: x∈A∨x∈B)、AとBの交差(A∩B)はAとBの両方に属する要素のみからなる(∀x∈A∩B: x∈A∧x∈B)という関係がある。このような二元性はよく知られていて、述語の関係を定義する属性文はすべて集合に関する文に言い換えることができる(逆もまたしかり)ことに関係する。

しかし、集合論と論理学の関係はこれよりもさらに興味深いもので、それぞれがこれらの操作のうちの1つだけに特定の表現上の親和性を持っているのだ。つまり、集合論は対象(集合や要素)に注目する傾向があり、論理学は属性、つまり対象が満たすべき情報的な「境界制約」に注目する傾向があるのだ。したがって、集合論は、最終的には、集合が含む対象について定義するのに対して、論理学は、集合が適合する境界制約の交点について「外側から」定義する傾向がある。この違いは、一価のノットファンクター(~)にかかっており、補集合と交叉は直接または間接的に定義されるが、和集合は定義されない。

例えば、個々の要素や集合を「X」のように建設的に命名したり「列挙」することで識別することは十分に簡単であるが、その補体を識別するには、しばしばその名前を、「not-X」のように、一つの属性操作で有限または無限の文脈全体に適用できる制約の基礎として使用することが必要である。名前と制約の間に保持される二重性の関係は、目的語と属性操作∪と∩を並べ替えて表現するド・モルガンの法則、〜A∩〜B=〜(A∪B)、〜A∪〜B=〜(A∩B)でうまく捉えられる。

状態は位相的に表現し、その基礎となる演算子の構文構造は記述的に表現するので、属性的双対性は状態-構文双対性と呼ばれることもある。情報は構文を必要とするので、認知・知覚構文の評価に相当し、逆に、認識は情報の加法的獲得による情報的潜在力の減法的制限に相当する。このように、TD二元性は、情報を統語論に、認識(認識状態の獲得)を認知に関連付ける。

ベン図では、円の内容はその境界の構造を反映しており、境界が主要な記述子である。円の内部は、単にその統語的な「境界の制約」の「内部化」あるいは「自己分布」である。したがって、同一のオブジェクトに対応するネストされた円は、構文的なレイヤリングに対応する封じ込めの記述形式を示し、その下のレベルは構文的なカバーリングに対応する。

このことは、関連する二元性の形式である構成的-ろ過的二元性につながる。

構成的-包含的双対性

2つの括弧の間の空間に要素を追加することによって構築できる任意の集合は、すべての可能な集合の集合に対する制限によって定義することができる。制約とは、Vennのような引き算の制約を重ねることであり、フィルタを重ねる引き算の色彩処理のようなものである。一方、要素は加法的であり、集合を構成する過程は加法的で、カラーモニタの画素の色要素に光を当てる加法的色彩過程のようなものである。CF双対性は、この2種類の過程が論理幾何学的現実に対して一般的に等価であることを主張するだけである。

CF双対性は、点集合に対する幾何学的操作と述語に対する論理的操作との関係で、TD双対性の時間的側面を捉えている。CF双対性とは、幾何学的状態や連続変換が、交差するホロジー状態ポテンシャルの相互「ろ過」を含む操作と等価であることを意味する。状態とオブジェクトは、オブジェクトレベルから上に構築されるのではなく、一般的な、内部的に特定されていない高次関係の濾過的洗練と見なすことができる。

CFの二重性は、宇宙がいかに「ゼロサム」であるかを示すために必要であり、それなしには、「無から」構成的プロセスの客観的必要条件を洗練させる方法はない。CTMUの宇宙論では、「無」は情報的に制約のない純粋な自由(unbound telesis、UBT)として定義され、宇宙の明白な構築は、この潜在力の自己制限として説明される。制約がコンテンツに制限的に作用するため、制約とコンテンツは統一的な構文・状態関係で同時に定義されなければならない。

制約の二重性(Conspansive Duality)

この原則は、Arthur Eddington38が宇宙膨張について述べた次のような皮肉な言葉によってある程度理解された。

「私たちは人生の舞台を歩き、宇宙の観客のためにドラマを演じている。場面が進むにつれて、観客は俳優が小さくなり、動作が速くなることに気付く。最後の幕が開くと、小人の役者が猛スピードで自分の役を駆け抜けていく幕が開く。小さく、小さく。より早く、より速く。そして、最後にもう一度、強烈な興奮のミクロの泡が立つ。そして、何もない」

エディントンの超現実的なビジョンは、宇宙膨張説を「原子縮小説」に置き換えるかもしれないという皮肉を込めた提案に添えられていた。このように、ユーモアのために少しオーバーな表現になってしまった。実際、エディントンは、このアイデアを初歩的なレベル以上に発展させるほどの興味は持っていなかった。しかし、彼は重要な二元性の原理の端っこをさぐっていたことが判明した。

宇宙膨張と通常の物理的運動には共通点がある。それは、どちらも異形性と呼ばれるものだ。外同型とは、あるものが、その外部にあるものにマッピングされ、生成され、複製されることである。しかし、実在原理は、宇宙は解析的に自己完結していると主張しており、外延主義は自己完結と矛盾する。共役的二重性の原理によって、外同型は内同型と結合され、物事はそれ自身の中に写像され、生成され、複製される。共時的内同型性によって、統語的対象は、その統語的境界から自身のホロジカル・インテリアに射影的に写像される。

TDとCFの二元論で言えば、時空間幾何学から記述的封じ込めへ、構成的処理からろ過的処理へと重点が移行するのだ。その結果、新しい状態は、以前の状態のイメージの中に形成される。空間は状態であり、オブジェクトの各移動は、あるレベルの完全な静止状態から別のレベルへの移動に過ぎない。このことは、世界線がミンコフスキー図における状態の追加によって建設的に作られる従来の運動と、属性の内部記述ポテンシャルが累積的に制限される微分内形主義を結びつけている。

(ミンコフスキー)時空図は一種の「イベント格子」であり、ノードはイベントを表し、その接続世界線はそれらのイベントで相互作用するオブジェクトを表している。事象は、世界線が内接する過去と未来の光円錐の焦点で発生する。このような図の時間軸から空間的な断面を見下ろすと、ライトコーンの断面に対応する円を持つベン図に非常によく似たものが見えるだろう。この図の回転は、世界線と事象の時空間格子をベン図に変換する「共役的二重化」に対応する。

図11:上の図では、時空間図の空間断面(青い線)を見る人の方に回転させ、時間軸に沿って表示した(青い長方形)。その結果、円はオブジェクトとイベント、あるいはオブジェクトの(n>1)項の相互作用関係を表すベン図となる。つまり、それぞれの円は、それを生み出すために相互作用したオブジェクトの「量子波動関数のもつれ」を表している。円の中心にある小さな点は、円が発生した最初の事象と物体を表し、円が重なり合う双子の点は、可能な限り新しい事象、あるいは古い事象に関与した物体間の相互作用が、交差点での相互獲得によって発生しなければならないことを反映する。円の外側への成長(あるいは共役的二重性による相互吸収)を内的拡大と呼び、新しい出来事でその対象が崩壊することを再定義と呼んでいる。円自体はIED(inner expansive domainの略)と呼ばれ、一般化知覚事象に関与する対話的統語作用素の組に対応する(作用素のホロジカルな「退避」と相互吸収に注意)。時空は、このようなベン図の積み重ねで説明することができ、それらの相互接触は「拡張重ね合わせ」と呼ばれる(リアルワールドでは、ベン図は平面ではなく3次元であり、円は球であり、「重ね合わせ」はそれに応じて定義されている)。拡張重ね合わせは、先行する事象を後続する事象に「無時間的に」分配することで、時空を時間的に拡張した自己接触に置く。テリック原理(後述)を考慮すると、このシナリオは量子論の新しい解釈、sum over futuresを含んでいる。未来和は、テリック再帰性という「過程」を無時間的に一般化したもので、これによって宇宙は自己選択パラメータである一般化効用をその場で最大化することができる。

ベン図では、円はその決定的な属性によって集合を表す。円によって表される属性はシネティック(統語的に分布し、潜在的な状態の差異に関して均質)であり、特定の円によって表される属性は、その内側の任意の円によって表される集合の要素によって一様に継承される。先ほどの時空間ベン図では、円形のライトコーンの断面が、まさにこのように関係する物体と出来事に対応している。量子スケールの物体は、互いに「一般化された観測」を含む観測事象に参加している時にのみ存在すると見なされるので、その世界線は事象の間に存在すると仮定されているだけで、実際には、参加したことが分かっている最後の事象から連続体と共にシンタックス的に遡及される。このため、特定の世界線を完全に省略し、円が内拡大し、相互作用する一般化された観察イベントごとに相互浸透し、「点へと崩壊する」一連のベン図に置き換えることができるようになる。このシナリオは、多数の物質粒子からなる巨視的物体にも適用できる一般的なもので、巨視的物体の世界線の定義が高いのは、構成粒子間の相互作用密度による崩壊の頻度が高いためであると考えられる。

円内の領域は事象の潜在的な可能性に対応し、事象が物理法則に支配されている場合には、物理法則の潜在的な実体化、すなわち「名辞的構文」に対応する。各円が2つ以上のオブジェクトに対応する場合、オブジェクトのポテンシャルも構成される。つまり、ベンサークルの円形の境界は、時空間的に近傍を吸収する過程にある「潜在化」したオブジェクトの境界と解釈することができる。事象ポテンシャルと物体ポテンシャルが一致する以上、潜在的な法則性は物体の「内部」に存在し、その内部規則あるいは「物体シンタックス」の関数と見なすことができる。このように、オブジェクトは構文演算子となり、事象は観測可能な状態パラメータである位置の共通値における名辞構文の交点となる。新しいイベントに対応する円は、保存された集合体を含む相互作用の性質に適したすべての関連する名辞的関係からなる属性を表し、その後のすべてのポテンシャルに対して点的(状態的)な「構文的被覆」を形成する。

このシナリオでは、時空は幾何学的・力学的にではなく、言語的に進化していることに注目しよう。各ベン円は絶えず拡大しているように見えるが、その内容は不変である。その関連する属性は、それを作成したオブジェクトが関与する後続のイベントが発生するまで静止したままである。新しい出来事が前の出来事に「置換」されるまで、つまり構文上の埋め込みによって古い円の中に新しい円が現れるまで、実際には何も変化しないので、円は本質的に持続時間が定まらず、したがって本質的に無時間的である。時間は厳密には円自体の中ではなく、円の間の順序関係として生じる。任意の状態(円)でアクティブな構文の時間不変の要素に関しては、持続時間がゼロかゼロでないかという区別は本質的に無意味であり、そのような要素は置換の下で継承可能で、その後の状態の構文成分となる。各円は構造的に自己分布しているため、円内のある部分から別の部分に伝達される必要はない。局所性の制約は、後続の状態を表す円内で差動的に活性化し、その先行状態のホロジカル対称性を破る追加不変量に関してのみ発生する。このため、「量子非局所性」と呼ばれる問題からある程度解放される。

オブジェクトがその先行イメージの中で縮小することは、オブジェクトがその前の状態によってヴェン・ディアグラム的に「記述」されるか決定される論理的置換の一形態に相当するので、外向きのシステム的拡張と内向きの内容置換、それに伴う動的および論理的「文法」を区別する方法はない。これは単に属性的二重性の再表現であり、点集合間の位相的な包摂関係は、包摂を主張する文の真理を記述的に規定することと、状態記述子間の分布関係に等価である。外部に定義されないシステムの本質的な対称性と共に、属性的双対性は、自己完結した宇宙がその内容物の大きさを固定したまま外側に拡張することと、宇宙がその内容物の状態を以前の状態に再帰的に置換しながら固定する論理的内形性の間の論理的・幾何的区別の可能性を排除するものである。

システムの外形寸法が不定である場合、システムの大きさとその内容物の大きさの比以上の大きさの区別ができないことは、MAPとの関連ですでに述べた。簡単な算術的な例えを考えてみよう:1/2=1000/2000=1(109999)/2(109999)=(…).

分数の分子と分母がともにある数で掛け合わされる場合、分数の値は変化せず、掛け算の大きさの区別に依存しない。同様に、自己充足的なシステムの固有比例は、いかなる外部尺度の区別にも依存しない。このことは、外的な尺度が存在しない自己完結型の宇宙に関しては、システムの内容に関する膨張と、システムの内容に関する収縮の間に区別ができないことを意味する。実際、未定義のものは変化できないので、変化が可能な明確なものは何もない。容器の明白な膨張は外在的に定義することはできず、その内容物の共時的等価な内在的収縮を意味するのだ。

このように、共約二重性は、一組の物体の外的(相対的)状態に基づく宇宙観と、言語処理系として考えられる物体の内部構造と力学に基づく宇宙観という、二つの相補的な宇宙観を関係づけている。前者は、物理学や宇宙論で通常理解されている宇宙をExpanding Rubber Sheet Universeの略でERSUと呼び、後者はUniverse as a Self-Representational Entityの略でUSRE(ERSUを逆から綴ったもの)と呼ばれる。簡単に言えば、ERSUは集合、特に位相幾何学的点集合のようなもので、USREは自己記述的な名辞のようなものである。ERSUが内容の大きさを変えずに拡張するのに対し、USREは宇宙の大きさを変えずに、物体の大きさと時間スケールを相互に比例させて縮小し、一般共変を維持する「共変」をしているのだ。

このことは、ある種の興味深い意味を持つ。まず、通常、物体の大きさは一定で、その周りの宇宙全体の大きさが「外形的に」変化すると考えられているが、共拡大では、宇宙の大きさは不変で、物体の大きさが内形的に変化することになる。宇宙は不変の役割を果たすので、宇宙の内容物の内部膨張や相互吸収のグローバルな標準速度が存在し(「共変性」)、統語的共変により、グローバルな統語に存在する一定の(時間に依存しない)再スケーリング係数に従って、新しい事象ごとに物体のサイズを変更するか「再定義」しなければならない。第二に、縮小率は変化するサイズ比の一定の関数であるため、宇宙は内部から見ると「膨張」が加速しているように見え、正の宇宙定数という共時的二重性が導かれる39。

CTMUにおける共約二重性は、一般相対性理論における等価原理と同じような役割を担っており、無限の外形を持つ「亀の塔」からの唯一の逃避先である。もし現実の知覚幾何学に共役な二重表現がなければ、どんな種類の運動でも、それ自身の説明を必要とする固定した空間配列や異形の「背景空間」を必要とし、さらに塔の下に続いていくことになる。コンスパンジョンは、時間的なフィードバックによって宇宙を自己構成することを可能にする。各展開する円は、ある法則と状態の組み合わせに対応するイベント・ポテンシャルを表している。これらの本質的に無時間的な円の1つが広大な空間と時間を越えて「内展開」した後でも、その発生源のイベントは、例えば、目がその光子をキャッチするなど、円と相互作用するものにとっては依然として現在進行形である。同時に、共焦点化によって、物体の量子波動関数は、共焦点化した物体自身の内部という新たな住処を得ることができる。共時性なしには、波動関数は家を持たないだけでなく、論理的に展開された述語体系や「物理法則」とも一致しない。

共時性を排除すると、現実は決定論的な世界線に満ちた不可解な空間となり、幾何学が論理から切り離されたときに予想される問題の重荷となる。

現実が二面的な情報認知一元論によって特徴づけられる場合(続きを読む)、現実は伝達的統語と情報的内容の分散結合を反映した情報認知の単位から構成されている。Conspansionは、現実の二重(一般化された認知的側面と情報的側面)の間、つまり構文と状態の間のこれらのユニットの「交替」を記述する。この交代は、認知的構文と情報的状態の局所的な相互洗練を可能にし、テリック・リカーシオンと呼ばれる進化プロセスに不可欠である。テリック・リカーシオンには、さらに共時的二重性に基づく原理、拡張重ね合わせ原理が必要である。この原理によれば、演算子は複数のテロンによって同時に獲得され、あるいは時空間的に拡張した構文-状態関係によって、汎用演算子を潜在事象に巻き込み、その脱構造化を日和見的に誘導することができる。

なお、「時間の矢印」は、反転の際に対称性を持たないという意味で、conspansionによって説明される。一方、無時間的事象の共時的入れ子は、常識を損なうことなく、すべての時間を「同時自己接触」させる。このような二元性は、宇宙とその内容の相対的な次元のみが重要であるという一種のゲージ(尺度)対称性の帰結と見ることができる。

拡張された重ね合わせの原理

量子力学では、動的状態の重ね合わせの原理は、量子化された系の可能な動的状態は、一般に波のように、線形に重ね合わせることができ、各動的状態は、したがって抽象ベクトル空間に属するベクトルで表すことができると主張している。重ね合わせの原理は、多くの可能な「純粋状態」、すなわち状態パラメータの値の確定セットからなる、いわゆる「混合状態」を定義することを可能にする。このような重ね合わせの状態では、状態パラメータは同時に多くの値を持つことができる。

重ね合わせの原理は、量子力学の問題点を浮き彫りにしている。ひとつは、量子力学には「混合状態」のようなものを解釈するための説得力のあるモデルがないこと(波動だけでは不十分)である。もうひとつは、不確定性原理によって、相互作用する粒子のペアの最後の状態は、次の状態を完全に決定するには不十分であることだ。このことは、もちろん、次の状態はどのように決まるのか?次の事象を選択する(「波動関数の崩壊」)ために必要な、同数値を破るような決定力の源は何なのだろうか?

その答えは、ある人が考えるように「ランダムネス」ではない。ランダムネスは、分散した因果関係のテンプレートや因果関係のシンタックスの成分に関して、非協同性、あるいは、情報的非圧縮性に相当するのだ。従って、全く説明がつかないか、あるいは分散型因果律が持つ代表的な能力を超える「原因」の存在を意味することになる。しかし、前者は不合理で非科学的であり、後者は高次の因果関係を明示的に考慮する必要がある。「ランダム性」という単純で魔法のような呼びかけでは容易に見分けがつかないような考慮が必要である。

重ね合わせ原理は、量子力学の他の側面と同様に、物理的マルコフ主義を前提としている40。それは、隣接する事象間の混合状態に言及し、完全に分散法則に起因しない非ランダムな時間的拡大関係の可能性を無視する。時間的に離れた事象を拡張記述的に接触させることで、拡張重ね合わせ原理はコヒーレントな時間横断的テリックフィードバックを可能にし、その結果、宇宙の自己構成に必要な役割を果たすのである。このように事象や物体が関与する高次の決定関係の中には、テロンと呼ばれる有用な状態・構文関係があり、宇宙や生物進化を導くことができるテロンアトラクターがある。

量子論がマルコフ主義に固執しているわけでもないのに、なぜ高次の因果関係の可能性が真剣に検討されなかったのだろうか。その理由の一つは、時空幾何学が、物体を一次元の「世界線」に閉じ込め、その中で状態遷移する事象が、グローバルな意味での「混ざり合い」を妨げるように見えるからだ。このため、少なくとも量子力学の保守的な解釈をする人たちは、通常、重ね合わせは個々の状態遷移にのみ適用している。

TDとCFを含むConspansive dualityは、状態遷移の事象を直接記述的に接触させることにより、この制約を取り払うことができる。事象間の幾何学的間隔は記述的処理によって生成・選択されるため、もはや分離的な力を持たない。しかし、世界線は状態遷移が表現される分散法則を正確に反映するため、動的な現実性を持たない補間された人工物の状態に陥ることはなく、その分離的な性質は、その共役な二重表現の状態構文の動的性質によって上書きされるだけなのである。

拡張重ね合わせ原理は、重ね合わせの概念を拡張し、自明でない高次の関係を含むことで、意味とデザインへの扉を開くものである。また、状態、事象、統語層間の分布関係もサポートするため、コスモゴニーは、宇宙の古代史から使い捨てられた瞬間ではなく、分散した、首尾一貫した、現在進行形の事象となるのだ。実際、観測者の参加を正当化する通常の理由、すなわち、現在にいる観測者が古代の(光子放出)事象の波動関数を知覚的に崩壊させることができるということは、この論理関係の帰結とみなすことができる。

超語法

真理とは、ある領域に含まれることを表す述語であり、あるものがどのような解像度のレベルにおいても別のものと識別され、区別されるための論理的特性である。すべての理論は真理を目指すものであり、現実理論も例外ではない。科学に関しては、真理は直接観測されるレベルを超えて、経験的な手段で証明することができないという問題がある。その原因は、様々な形の不確実性、モデル理論の曖昧さ、そして帰納法の問題である。科学的一般化は、自然が一様であるという仮定に基づく限り、必然的に循環するものである。帰納法の問題は、数学的推論における確実性を事実上制限している。

真理は究極的には数学的概念であるから、これは驚くには当たらない。論理学では、真理はトートロジーと呼ばれる常に真である表現によって定義される。論理的トートロジーは、記述的に普遍であること、再帰的自己合成の下で閉じていること、構文的および意味的参照レベルにおいて内部および外部で一貫していること、という3つの特徴的な性質を持っている。論理学は真理の理論であるから、完全に検証可能な理論を構築するには、論理学から出発して、真理が継承可能な規則や原理によって理論を展開することである。真理は論理的同語反復と同義であるから、それ自体が同語反復的な構造を持つ規則、すなわち普遍的で閉鎖的で一貫性のある規則を隣接させ、論理的にその意味を抽出することによって理論を展開することを意味する。このようにして構築された現実の理論を超同語反復論と呼ぶ。

超同語論的な現実の理論では、ある種の一般化に関して自然の均一性を仮定する必要はない。その代わり、そのような一般化は数学的に演繹することができる。..例えば、名目的共分散、グローバルな自己処理速度の不変性(cinvariance)、システムの内部的に見える加速度的膨張などである。

還元と拡張理論的な最大の進歩は、通常、還元と拡張という2つの相補的なプロセスに関連している。理論の概念的な構成要素は、より基本的な構成要素に還元され、それらの間に新しい、より一般的な関係が出現することによって、理論が拡張されるのだ。CTMUは、前者の閉じた反射的な構文構造を現実論の雛形として、現実を自己伝達する情報へと還元し、最終的にはテレシスへと還元する。

科学では、すべてのものに説明が必要である。..説明でさえも。観察が説明のための理論を要求するだけでなく、理論もそれ自身の説明を要求する。残念なことに、何かが説明可能な方法で説明されるまでは、それが正しく説明されたことにはならない、ということが時々忘れ去られる。もしある理論が自己説明的でないなら、それを説明するもっと根本的な理論に還元されなければならない。そうでなければ、それは単に仮定に依存しているに過ぎない。

例えば、「鳥が飛べるのは翼があるからだ」という趣旨の説明を考えてみよう。この説明には、大気抵抗の説明がなければ、なぜ、どのようにして翼が飛べるのかという説明がなく、ただ、翼があるという仮定に頼っているだけで、不完全な説明になってしまう。

したがって、その限りでは正しいが、重要な裏付けとなる知識が抜けており、単独では成り立たない。つまり、自明でない理論Ti+1は、それを説明し支えるより基本的な理論Tiに還元され、Ti ” Ti+1となり、この説明の逆行は自明な理論T0にしか終わらない。

この事実は、進化生物学では非常に忘れられがちで、例えば、分子構造やダイナミクスの詳細が有機現象を説明するために使われる。これらは量子化学や物理学の基礎理論に由来するものであるが、物理学や化学の説明だけでなく、現実全般の説明が加わらない限り、生命現象の説明としては決して満足のいくものではない。なぜなら、物理的(観測可能な)現実は物理学の完全なモデルではないので、説明に関して自己完結しておらず、この意味で、物理学の理論を唯物論的に解釈することは一面では不合理であり、物理学はモデルにかかわらず自己説明しない理論であるからだ。自然淘汰を利用して有機的な現象を説明するには、物理法則や宇宙全体の「自然淘汰」を含む自然淘汰の説明が必要である。

理論的還元は、次第に基本的な説明を達成するために、漸進的な情報的制約を逆行的に解いていくことを含む。閉じた理論的署名は裂け、より基本的な概念に還元され、より基本的で表現力豊かな署名に改められうる。しかし、これ以上の縮小は理解しにくくなってしまうため、情報的後退は終了する。後退、縮小、理論化、階層化の要件自体が失われると、ますます基本的な理論的層を通じて、これ以上の還元的後退はありえない。この点を超えると、情報認知は、情報的・認知的潜在性、すなわちテロシスに道を譲る。

区別をそれを支える均質な統語的媒体に還元するプロセスは、シンジフェニック回帰と呼ばれる。この過程では、一群の異なる対象をそれぞれ支配する構造とダイナミクスの規則が、統語的媒体の情報認知的格子における「統語的結合」に還元される、ユニセクションが行われる。単断面とは、媒体内で実現されるすべての性質が媒体自体の性質であることを意味する一般的な還元形態である。

創発的な性質が、創発の遠隔統語的媒体の潜在的な性質に過ぎない場合、創発現象の謎は、創発の媒体の統語構造において、創発的な性質がいかに予期されるか、また、(例えば)システムの複雑さの程度に関わる特定の条件下でなければ、なぜ表現されないのか、という二つに絞られてくる。

情報認知的一元論の原理

言語が情報から成り、情報が言語的構造を持つ場合、言語的還元性の原理は、情報が言語と同様に基本的であることを意味する。理論的(言語的、情報的)な用語でなければ現実を理解できない以上、このことは、何らかの別の理論的還元によって間違っていることが証明されることを恐れずに、現実を「自己処理言語」、すなわち自己定義、自己説明、自己モデリングの理論宇宙アンサンブルとして投げかけることを可能にする。しかし、現実の言語的還元は、表面的には巨視的である。完全な自己完結型の言語が(外部に処理するものがないために)自己処理でなければならないのと同様に、それが構成する情報も自己処理でなければならない。これが、自己処理する情報という概念につながり、最終的にはミクロな(量子)情報理論になる。

情報が自己処理的であることを示すのは簡単である。構造は属性的なものであり、構造の各部分は、他の部分との相対的な位置関係や定義付けを行う属性を持つ。したがって、情報には属性がなければならない。属性的な関係は、内在的であろうとなかろうと、属性を支配する論理的な規則、すなわち命題計算と述語計算を組み込んだ属性的な論理構文に従わなければならない。つまり、情報は、属性的な論理構文と結びついてのみ存在しうるのだ。必然的に属性付き論理構文を取り込むからこそ、その固有構造を維持するのに十分な自己処理能力を持ち、それこそが「情報的」であると認定されなければならない。

このように、認知と一般的な情報伝達は同型まで同一であるから、結局、認知は心の中で起こる情報処理の具体的な形態に過ぎないので、情報処理は「一般化された認知」と表現でき、情報と処理者の一致は「情報認知」と呼ぶことができる。このように、現実は「情報認知」という単一の「物質」からなり、「伝達」と「伝達される」という二つの側面を持っている。このように、現実をinfocognitionとして記述することは、(infocognitive) dual aspect monismに相当する。情報認知が現実の分散された一般化された自己認識と等しい場合、情報認知的一元論は、自己認識の範囲、力、一貫性に関して少なくとも三つのレベル、すなわちグローバル、代理的、従属的の区別が可能な「汎心論」の層別形式を意味する。

結局のところ、情報から自己実現的な情報への概念転換には、情報、計算、サイバネティクスなどの情報集約的な理論の拡張が必要なのである。問題は、これらの分野で理解されているように、情報が工学的モデルに基づく限定的な概念であり、送信者、受信者、メッセージ、チャンネル、伝染媒体の存在がすでに都合よく与えられており、それらが一緒に機能するのに必要なすべての構造法則と力学法則が揃っていることに起因している。

さらに、このモデルで規定されるビット構造は、命題論理が述語論理やモデル理論を含む論理全体と関係するように、実際の情報構造と関係する。文言論理が文言変数の関数的関係だけを考え、その内容を無視するように、情報理論はメッセージ文字列中の記号の確率だけを考え、構文的・意味的構造や処理の詳細を無視するのだ。

図12:文理論と情報論はともに、宇宙を1と0に還元するために、構造の全レベルを無視する。文の論理では、文の変数は真か偽か(1か0)だけで区別される。一方、計算やサイバネティックスの理論とともに、情報の標準理論は、1や0という最も基本的な言葉で表現された「生のデータ」を扱う。この「ビット」の役割は、特定の内容に関する不確実性を減らすことにあるが、構文や意味の構造と処理、変数やデータ間のより具体的な関係などの重要な部分が都合よく省かれる。赤いクエスチョンマークは、文理論も情報理論も、それ自体、そのモデル、媒体を完全に説明していないことを示す。[図はShannon,C.E. (1948),”A Mathematical Theory of communication”,Bell System Technical Journal,vol.27,pp.379-423 and 623-656.]から一部引用したものである。

しかし、このアナロジーの最も興味深いところは、その論理的拡張にある。文言論理が述語論理やモデル理論に関連する帰属のレベルを包含するように自然に拡張されるように、情報の理論もより深い帰属のレベル…実際には文言論理に隣接する同じ2つのレベルを包含するように自然に拡張することができる。

情報概念の再構築は、3つのステップからなる。第一に、それ自身のトランスダクションまたは変換処理の手段を備えなければならない。情報伝達が(認知的に)一般化された認知として認識されている場合、これは反射性の二重アスペクト量子、情報認知に置き換えることになり、テリック・フィードバックを具現化することになる。第二に、そのビット構造は、2値命題論理と確率論との単純化された無味乾燥なものであるが、(1)述語論理、(2)モデル理論、(3)言語理論(広く数学言語理論、メタ言語、生成文法)を含む論理全体として対応できるように拡張することが必要である。結局、情報は、モデルの文脈で、言語的に組織化された述語を対象に帰属させることに他ならないから、その意味は、述語、言語、モデルの数学にかかわる。そして第三に、それは究極の祖先媒体であるテレシスに一般化されなければならない。そこから認知統語とその情報コンテンツは、統一された複合体の一部として特異的フィードバックによって生じる。..情報とメタ情報の再帰的結合、すなわちトランスダクション統語論である。

この再編成は、反射的言語構造である自己設定自己処理言語(SCSPL)において、情報と反射的構文演算子(コヒーレントな情報認知の単位)を関連付けることで達成される。SCSPLは、構文作用素の観測可能な状態や外部関係からなる言語的「出力」段階(古典的現実)と、ある状態を別の状態に変換する「生産」段階との構造的文法的交替である「共進化(空間拡張と物質収縮)」することで進化する。

つまり、ビット値1と0は2値論理の真理値と類似しているので、知覚的現実が2値論理で記述されるということは、現実がビットで記述されることを意味するのだ。しかし、現実全体は相対論的な意味での知覚的現実との関連性によって定義されるが、知覚的現実のみによって構成されているわけではない。

Telic Reducibility and Telic Recursion

Telic recursionは、宇宙の自己構成的自由度に照らして、可能な構文状態関係のセット上で宇宙の自己選択パラメータ、一般化効用を最大化しようとする基本プロセスである。SCSPLにおける量子論の位置づけを反映した本質的に「量子」なプロセスであるテリック再帰は、ホロジー、テリックフィードバック、再帰的選択を組み合わせた再帰の「前情報的」形態で、MUの情報的潜在力に作用し、格納に関して対称的な原始シンフィオン形態である。

知覚的現実が情報認知(自己伝達情報)で構成されている場合、現実の発生と進化を説明することは、情報認知の発生と進化を説明することに等しい。また、「情報」は、対象やメッセージ単位を属性空間に位置づけるが、一般化された認知(情報処理)は時間的であるから、情報と認知は、それぞれ空間的・時間的な性質を持ち、情報認知は時空に類似し、時空は情報認知的である。このことは、知覚の現実は、単に情報認識からなるのではなく、時空からなることを意味し、現実の発生と進化の説明を求めることは、情報認識としての時空の発生と進化の説明を求めることになる。..すなわち、情報伝達の文脈における宇宙論に帰結する。

宇宙論は、宇宙の起源と本質を説明しようとする人類の壮大な試みであり、伝統的に、宇宙が現在どのように機能しているかだけでなく、どのように生まれたかを説明することができる一連の「究極の法則」を探し求めることになる。しかし、仮にそのような法則が見つかったとしても、法則そのものと、その法則が作用する基本的な対象や属性が説明されない限り、関連する説明は適切であるとは言えない。ある法則、対象、属性の集合は、それ自体が説明を要求する説明構文の形で別の法則の集合を呼び出す以外に、どのようにして説明できるのだろうか?

答えは質問の中に隠されている。法則はそれ自体で成り立っているのではなく、法則が作用し、パラメータとして受け入れる対象や属性に関して定義されなければならない。

同様に、物や属性はそれ自体で成り立っているのではなく、それらを支配する構造、組織、変換の規則に関して定義されなければならない。したがって、相互定義という能動的な媒体は、法則や議論に対して論理的な優位性を持ち、それゆえ、本質的に前情報的で前名称的である。..すなわち、テリシスであるということになる。テリシスとは、「情報認知的潜在能力」として特徴づけられるもので、そこから法則とその論証やパラメータが相互の洗練やテリシス的再帰によって出現する原初的な能動的媒体である。

言い換えれば、テレシスは、時間と空間、認識と情報、状態遷移構文と状態が、まだ別々に出現していない、一種の「前時空」である。その一般化された空間的・時間的構成要素の間に「緩和可能なストレス」を発生させることによって創発を促す原始的な情報認知形態にいったん束縛されると、つまりはテレシスは、テリック再帰によってシンタックスと状態の間のストレスを和らげるために、新しい情報認知的構成、すなわち新しい状態と状態遷移シンタックスの新しい配置に改良され続ける(これは、局所的なサブシステムの部分で独立したテリック再帰から必然的に生じる偶発性のために、決して完全に行うことができない)。原初的なテリック再帰的なインフォコグニティブMU形式そのものに関する限り、それは内発的にしか「出現」せず、制約ゼロの無限の領域に自然に存在する無数の可能性の一つとしてしか「外部」の存在を持たない。

テリック再帰性は、一次と二次(グローバルとローカル)の2つの段階で発生する。第一段階では、物質とエネルギーの初期分布と並行して普遍的(分散的)な法則が形成され、第二段階では、第一段階の言葉で表現された物質的・幾何学的状態遷移で構成される。すなわち、普遍法則が統語的であり、初期の質量・エネルギー分布が時空の初期状態であるところ、二次遷移は物理法則を含む統語の規則とテリック再帰によって初期状態から導かれるのだ。一次遷移は全体としての現実であるグローバルテローに関連し、二次遷移は内部テロー(「エージェントレベル」の観察者-参加者)に関連する。一次と二次のテリック再帰が「同時」とみなされる感覚があるため、ローカルテロールはその中で一般化された効用をチャネリングして実現することによって、常に「宇宙を創造」していると言える。

図13:上の図は、一次と二次のテリック再帰の関係を示しており、後者は前者に「埋め込まれ」ているか、前者の観点から表現されている。大きな円と矢印は、時空の初期状態(初期の質量エネルギー分布)とテリックフィードバックを行う普遍法則(分散構文)を表し、小さな円と矢印は、構文と状態の局所的偶発的側面間のテリックフィードバックを共進化によって表している。一次ステージでは、ローカルなテロルが自由かつ独立にローカルな効用関数を最大化することにより、グローバルな一般化された効用をアドホックに最大化する。内的拡張と再定義に対応する第一段階のものは、コインバージョンとインコヴァージョンと呼ばれる。SCSPL宇宙が自己模倣的、自己実現的な「量子プロトコンピュータ」として記述できるのは、テリック再帰性によるものである。

現実の決定論的計算モデルや連続体モデルは、標準的な意味で再帰的であり、閉じた「規則」または「法則」の集合から、状態に対する反復的操作によって進化する。法則は不変であり、静的な離散配列や連続体に決定論的に作用するため、最適化の余地も手段も存在せず、自己設計の余地もない。一方、CTMUは共想的であり、テリック・リカーシブである。共想拡大によって首尾一貫したオブジェクト(統語作用素)の退避と相互吸収によって新しい状態ポテンシャルが常に生成されるので、オブジェクトの疎密によって標準再帰が損なわれる場所では計量・名辞上の不確実性が優勢になる。これは自己生成的な自由であり、自己最適化のために複数の自己構成の総合的な有用性を比較する「自己模擬的なスクラッチパッド」を現実に提供するものである。

標準的な再帰は「マルコフ型」であり、再帰的な関数が実行されるとき、連続する各再帰は前の再帰の結果に適用される。テリック再帰はマルコフ型以上であり、全体的な同一性に関しては不変であるが、低次ではある程度の多形性を示す高次の関係やテロンに照らして自己実現的に事象を調整する。これらの関係の一つがテロン再帰の機会によって核となると、それは一つ以上のテロン再帰的(グローバルまたはエージェントレベル)な演算子またはテロンの構文の成分となり、内的拡大によって「外に運ばれる」、すなわち他の演算子と相互吸収を行う際に演算子の中で維持されることが可能である。IED(オペレータ層)の無時間的均質性と拡張重ね合わせの可能性という、共時性時空の二つの特徴によって、テロンは「知的に」、すなわちテリック-再帰的に、それ自身の出現をもたらすように出来事を調整することによって自己実現することができる(他のテロンからの自由、ノイズ、競合干渉など多かれ少なかれ微妙な制限に従わなければならない)。自己充足的で自己決定的なシステムでは、テリック再帰性は、宇宙的、遠隔生物学的、自発的な進化のレベルにおいて不可欠である41。

テリック原理

テオロジーのレベル(「なぜ?」)に限定して説明すると、MAPはテリック原理をもたらす。宇宙は、未分化な存在論的潜在力、すなわちテリシスの背景から自己選択するという要求に従ってそれ自身を構成する。この要件は、自己実現と自己表現の必要性に相当し、MUの形態に暗黙的に含まれている。テリック原理は、普遍的な自己選択パラメータである一般化された効用を最大化するような方法で、潜在能力を現実に変換する役割を担っている。

宇宙にはその存在を説明し、進化を導く目的があるとする「目的論」は、少し前から科学的な見解の法廷では影を潜め始めている。当初は、人間と宇宙の存在について、より中立的で「神学的」でない説明が、この説明の空白を埋めるために現れると考えられていたが、やがて、そのような代替物が方程式から都合よく降ってこないことが明らかになり、いずれにしてもある程度の高度な解釈が必要であることが分かってきた。人間原理には、「弱い」、「強い」、「最終的な」、そしてホイーラーが好んだ「参加型」など、様々な種類がある。

初期の(弱い)人間原理である「弱い人間原理」(WAP)は、宇宙の宇宙論的観測によって生命の能力が明らかになったのは「なぜなら」生命を持つ宇宙は、宇宙論的観測ができる生命体が存在する唯一の宇宙だからだ、というベイズ的ともいえるつまらない指摘から始まっている。しかし、このことは、多くの宇宙が存在する中で、生命を持つ観測者を含むという状況的制約によって受動的に区別される宇宙の領域が存在することを示唆しているように思えるが、WAPはそのような領域についての説明も用意していない。実際、WAPの良さに納得できない人にとっては、WAPは宇宙論的な説明のための不要な赤インクを追加しているようにしか見えない。

強力な人間原理(SAP)は、知的生命体の存在が単なる状況的淘汰ではなく、宇宙の存在の必須条件であると主張することで、この赤信号の多くを排除している。つまり、生命を生み出すことができる宇宙だけに可能性を限定するのだ。しかし、これには問題がある。宇宙の存在には生命のある観測者が必要であるという考えと、客観的な現実は観測や観測者から本質的に独立しているという考えは、どのように折り合いをつけることができるのだろうか。また、宇宙が誕生してから数十億年後に進化したと思われる知的生命体が、宇宙論においてどのような因果的役割を果たすのだろうか?ある種の「タイムトラベル」が起きているのだろうか?淘汰と遡及的な自己生成は全く別物である。

人間原理が循環的な推論をしていることはよく指摘されている。つまり、宇宙が生命を維持するように「微調整」されているという観測可能な事実を前提に、生命体が宇宙を観測するのは、その観測のために生命体が宇宙に存在しているからだ、と説明しているように見えるのだ。つまり、私たちは宇宙を観察するためにここにいるのであり、宇宙は私たちに宇宙を観察させるためにここにいるのだ!ということである。残念ながら、人間原理には、これを実現するために必要なもの、つまり、人間原理のループ状の推論を一貫してマッピングできる円環モデルが欠けている。つまり、人間原理が提案する因果的な循環は、「時間の矢」や他の一般的な非循環的時間・空間モデルとは相容れないものなのである。

循環論法は自己正当化に優れ、反証に強いので、同語反復や循環論法は理論的に絶対悪であると思われがちである。しかし、論理学と数学はほとんど完全に循環論法に基づいているからだ。真理と論理的同語反復、再帰と反復、代数的閉包と位相的閉包…すべてある程度は循環を含んでいる。問題は、循環的推論が数学的一般性を完全に保証することなく採用され、普遍的でない(かもしれない)前提に普遍性の誤った主張を組み込んだ場合にのみ生じる。

残念ながら、科学哲学の有力な学派である反証主義では、有効な同語反復すら受け入れられていない。非一般的な同語反復は、その限界を明らかにする反証手続きに抵抗するため、当然ながら禁じられるが、普遍的な同語反復も同じ理由で「科学的におもしろくない」と断じられる。しかし、実は、科学は普遍的同語反復がなければ、いかなる形であれ、存在し得ない。科学的観測の可能性は、安定した不変の知覚構文の基礎となるトートロジー形式の存在に完全に依存している。このことは、偽証主義的思考が、宇宙論における同語反復の真の位置を偶然にも曖昧にしてしまった可能性を提起している。

もし宇宙がある種の「人間的」議論を支持するほど本当に循環的であるならば、その循環性は論理的に、したがって普遍的かつ必要な方法で定義され、その構造に組み込まれなければならない。テリックの原理は、現実の最も基本的な要請は、超語学的で包括的な構造を強制するようなものである、と主張するだけである。このように、宇宙はテリック再帰によって、情報量がゼロで存在論的可能性が無限の領域であるアンバインド・テレシス(UBT)から「自ら選択」する。それによって、情報認知的シンタックスとその情報コンテンツは、テリック(構文状態)フィードバックを介して、時空と現実全般のすべてに至る、構文状態と関係の可能性の全範囲にわたって相互精密化されるのだ。

テリック原理は、人間原理とはいくつかの重要な点で異なっている。まず、宇宙が必要な程度の循環性、特に時間に関する循環性を持っていることを示す原理とモデルを伴っていることである。特に、拡張重ね合わせ原理は、大きく離れた事象を首尾一貫して関連付ける時空の特性であり、意味のある時空間フィードバックを通じて宇宙が「逆説」することを可能にしている。さらに、選択原理として機能するために、「自己効用」に類似した一般化されたグローバルな選択パラメータを生成し、局所的なテリック・サブシステムを通して表現される宇宙の進化的自由度に照らして、その効用を最大化しようとする(ローカル)全体システムを反映させるのだ。この点で、テリック原理は、最小作用に関するモーペルテュスやハミルトンのようないわゆる「経済の原理」の存在論的拡張であり、最小作用を一般化された効用からの逸脱に置き換えたものと言える。

テリック原理は、その明確な目的論的重要性とともに、神学的な影響と言えるものがないわけでもない。例えば、反射的で自己充足的な現実の言語が持つある種の性質、すなわち、それが統語的に自己分布し、自己読み取り、首尾一貫して自己構成し自己処理することは、それぞれ伝統的な神学の性質である全存在、全知、全能に対応する。このような神学は、現実の宇宙の外部に存在する「超自然的」な存在の介入を要求も支持もしないが、局所的な物理的文脈に見かけ以上の影響を与えることができる超物理的存在(SCSPLグローバルオペレーター-デザイナー)の存在は支持される。そして、現実の物理的(直接観測可能)な部分は、それ自体の発生、維持、進化、一貫性を説明するには論理的に不十分であるため、それだけで問題の存在を適切に封じ込めることは不可能である。

いくつかの背景

言語に関する標準的な計算理論を概観しておくと、役に立つかもしれない。計算理論では、オートマトンには一般に変換器と受容器の2種類があるとされている。トランスデューサーは入力を出力に変換するが、アクセプターは必ずしも出力を生成することなく、記号列からなる入力を分類あるいは「認識」する。

ここで、Σは有限の空でない入力アルファベット、Qは有限の空でない状態集合、δは有限の空でない出力アルファベット、δ:Q×ΣQは状態遷移関数、ω:Q×Σは出力関数である。これに開始状態q0を加えることができる。有限変換器は最終的に力学的法則に依存して機能し、自らの状態を変換することによって情報入力を情報出力に変換する。

有限アクセプタは5タプル(Q,Σ,δ,q0,A)で、Qは内部状態の空でない有限集合、Σはアルファベット、q0、は開始状態、A⊆Qは受入状態の集合である。遷移写像δの範囲によってアクセプタの種類が決まり、δ:Q×ΣQなら決定論的、δ:Q×Σ2Q(2Qは可能状態の冪集合を表す)なら非決定論的である。決定論的有限受理器(Q,Σ,δ,q0,A)はδ(q0,x)∈Aであれば文字列x∈Σ*を受理する。言語とは、与えられたオートマトンやオートマトンのクラスが受け入れる文字列の集合のことである。

言語は文法によって生成される。言語の計算論において、生成(または句構造)文法Gは、(1)非終端記号の有限集合Nからなる4タプル(N,T,P,σ)である。(2) N∩T=φ,N∪T=A(文法の全アルファベット)の有限の非空集合T(3)有限の生成集合P⊂((N∪T)*T*)×(N∪T)*、(4)始点記号と呼ばれるNの要素σ、である。このような文法の実装は、一般から特殊への演繹的なプロセスであり、最も一般的な記号σ(これは「文」を表す)から始まり、徐々に特殊なプロダクションが末端構成に至る。A*はAのすべての文字列の集合、A*T*はA*のT*の補集合であり、単語w∈(A*T*)はw=w1Xw2,w’=w1X’w2,XX’が生成であれば別の単語w’を生成する。

生成文法の理論では、生成した言語を認識できるアクセプタの強度が最も低いものから分類される。タイプ0文法は無制限の言語を生成し、無限のメモリを持つ万能コンピュータ(チューリングマシン)を必要とする。タイプ1文法は文脈依存言語を生成し、単語の長さに比例したメモリを持つ線形境界オートマトンを必要とする。タイプ2文法は文脈自由言語を生成し、任意の時点で一定数の要素を利用できるメモリスタックを持つ押下型オートマトンを必要とする。タイプ3文法は規則言語を生成し、メモリを持たない有限決定論的オートマトンを必要とする。

オートマトンの状態や状態遷移と、文法の文字列や生成文は明らかに類似している。オートマトンは入力文字列をその内部状態を通して処理し、それを自らの「内部言語」の観点から表現する。実際、入力文字列を処理している物理的オートマトンは、入力言語、オートマトンの変更可能なプログラミング(アセンブリコードやマシンコードを含む)、そのハードワイヤー・アーキテクチャ、ハードウェアが機能するための物理法則からなる名辞言語、物理法則自体を定義し維持するために必要な「メタフィジカル」レベルの言語が組み込まれた動的言語階層として見ることができる。この順序の各言語は、その次の言語の言葉で表現されるため、各言語の構文がその前の言語のすべてに分散する「記述的入れ子」を形成している。

言語の構文は、その文法と表現の構造からなる。つまり、構文は、関連する言語の空間的(構造的)および時間的(文法的、変換的)規則の編集であり、その規則は、言語を構成する表現のセット全体に関して不変であり、一般的であり、分配的である。この概念はオートマトンにとって、処理する言語と同様に重要であり、先に述べた言語層別化のどのレベルにも適用できる。例えば、一般共分散という概念は、物理法則の一般性と分配性を表現しており、これらの法則はそれ自体が「構文」とみなすことができる。また、物理法則が暗黙的に参照している様々な数学的構造に適用される、より一般的な数学法則も同様である。

物理学と数学は通常、言語としてではなく、理論として捉えられる。たとえそれらが必然的に言語の観点から表現されるとしても、通常は「より具体的」であると見なされる。しかし、オートマトンのように、それらもまた言語的な基準を満たす。たとえば、数学の理論には、公理と推論規則からなる構文と、定義、定理、コロリーなどのさまざまな派生表現がある。より一般的には、理論とは、定義、記述、説明される必要があるものに関して、直接的に定義、記述、説明の役割を果たす情報的な構成要素に過ぎない。理論は、文や方程式の形をした認識可能な記号列からなり、公理、原理、直感、経験則からなる「構文」に従い、実際、記述的同型性まで理論化の対象とその構文を共有するので、それらは言語である。実際、理論化の必要条件である知覚や認知は、感覚的・概念的な「表現」からなり、構造や操作の一般的な規則からなる論理的・非論理的シンタックスに適合するという意味で言語であり、それには私たちの脳や神経系の物理構造や力学が含まれる(ただし必ずしもこれに限定されるものではない)。

ここで、理論言語の技術的な内容を簡単におさらいしておこう。数学の理論は、基本的な述語を含む命題と、基本的な概念を表す関数から構成される。例えば、集合論はメンバーシップ(∈)、幾何学は角度や距離などの原始的な概念に強く依存しており、初等算術は足し算、掛け算、順序(<)という多かれ少なかれ基本的な概念を組み込んでいる。これらの概念を表す記号は、非論理定数と呼ばれることもあり、理論のシグネチャΣを形成している。このシグネチャには、関係、関数、個体の記号が含まれ、それぞれ「アリティ」または価数を持っている。数学の理論には、署名の他に、(x,y,z,…)のような記号で表される個体の変数(あらかじめ指定された領域からの対象を表す記号)、(~,∧,∨,→,↔,=,∃)などの論理記号(論理定数)と補助技術記号がある42。

初等言語LΣ(述語論理の言語)は、これらの論理・非論理記号とその統語規則を組み込んだ式または命題形式の集合として定義できる。LΣの項は次のように定義される。(1)個体に対する変数および定数は項である、(2) Fをn-ary関数記号、t1,…,tnを項とすると、Ft1,…,tnは項である、(3)記号列は1および2に適合する場合、項とする、である。LΣの表現は次のように特徴付けられる:(1) Rをn-ary関係記号、t1,…,tnを項とすると、Rt1,…,tnは原子式(すなわち、帰属の一例)である。(2) AとBが式なら、~A,(A∧B),(A∨B),(A↔B)も式となる。(3) A(x)を変数xを含む式とし、∃xや∀xでなければ、∃xA(x)、∀xA(x)も同様である。(4)記号の列は、1-3にしたがって形成された場合にのみ、式となる。述語論理の言語はもともと記述的であり、その表現は様々な数学的構造の中の関係を記述するものである43。

理論的な言語を定義するためには、論理の構文を拡張して、その理論の意図する範囲内のすべての(あるいは少なくともほとんどの)論理的状況下で、非論理的定数の間に必然的に成り立つ空間的・時間的関係を取り込んで、そのための構文を作ればよいことがこれで明らかになっただろう。論理学の構文そのものが、あるものをないものと区別する認知的・知覚的必要性に基づく記述的包含または「真理」の理論であるのと同様に、理論言語の構文もまた、認知的・知覚的現実の成分および命令に基づいている。オートマトンの状態や状態遷移は、文法の文字列や生成文と並行しているのだ。どのような種類の変換器でも、それを記述する理論的な言語を見つけるには、論理の構文に、その変換構造とプロセスの非論理的な記述子を加えるだけでよい。

科学言語の主要な伝達者は科学者であり、その伝達構文は一般化された科学的観察と理論化、すなわち知覚と認知の構文からなる。そこで、この構文を、構文規則に含まれる論理的・非論理的要素の性質に応じて分割・層別することが考えられる。例えば、空間、時間、物体という基本的なトリオに対応するクラス、論理と数学の規則を含むクラス、知覚と認識の現実から経験、意味、効用を定義し抽出する知覚的クオリアからなるクラス、クオリア関係の効用決定に不可欠なより漠然とした感情や情動を占めるクラス、の四つを開発するかもしれない44。今のところ、これらのクラスをSTOS、LMS、QPS、ETSと呼ぶことにしよう。それぞれ、時空間物体構文、論理数学構文、知覚品質構文、エモテリック構文、およびこれらの構成要素の高次の相互関係であり、これらのすべてまたは一部が最終的に貢献する構造である。これらの構成要素が一体となって、HCS(Human Cognitive-Perceptual Syntax)を構成している45。

すべての言語使用者が認識しているように、言語処理には認識と伝達以上のものがある。また、コミュニケーションもある。言語はコミュニケーションを行うための抽象的な構造であり、コミュニケーションには言語使用者による入力と出力の交換が含まれる。構文とそれに準拠した代表的な表現の集合、そして言語処理系があれば、いつでも言語が存在し、その処理系の間で意味のあるコミュニケーションの可能性がある。

コミュニケーションは情報を伝え、情報は関係を表すものであるが、コミュニケーションは伝達者の状態だけでなく、あらゆる種類の関係を表す情報を伝えることができる。従って、コミュニケーターは言語を受容し伝達するだけでなく、それを使ってお互いの世界観を表現し合う。

コミュニケーション・パラダイムは完全に一般的であり、あらゆるスケールで通用する。単にコミュニケーターが交換する表現のレベルだけでなく、オートマトンの対話的処理要素が交換する基本的な状態情報のレベルにも適用される。つまり、言語処理そのものがコミュニケーションの一形態とみなすことができる。何らかの処理によって言語を実現するためには、部品間の操作的コミュニケーションによって機能する処理システムと交わらなければならない。例えば、万能機械は、その抽象的な構成要素間の情報を中継する「自己通信システム」である(実際、通信は万能コンピュータの三つの基本操作、すなわち読み、書き、再配置をまさに具現化したものである)。したがって、言語プロセッサの構造的・力学的規則は、言語のシンタックスに直接対応する。どちらの種類のシステムも、シンタックスと状態(またはコンテンツ)のコミュニケーション的交差によって進化するのだ。言語とオートマトンは同列に扱えるし、オートマトンが自己伝達システムとして扱えるのだから、言語も同列に扱えるということになる。

以上のようなオートマトンや言語に関する技術的な説明には、ある種の世界のモデルが暗黙のうちに含まれている。オートマトンは外界から入力を受け、それを内部状態を通じて変換し、(時には)その結果を外界に返す。言語と情報はオートマトンの内部か外部にあり、内部には時間の一部しか存在しない。それ以外の時間、情報は環境のどこかに転がっているか、ある場所から別の場所へ移動する途中であると思われる。しかし、あらゆるスケールでコミュニケーションが行われる場合、内側と外側の区別はそれほど明確ではない。言語使用者や処理者の間で伝達される言語や、使用者や処理者自身が体現する言語は、その区別にほとんど無頓着な統一的な伝達構文を持つ全体的な媒体を占めているのだ。

あるシステムを支配する法則は、その対象物を含む空間に置かれることもあれば、対象物自体に置かれることもある。古典物理学では、すべてを空間に置き、ベクトルやテンソルといった空間概念をオブジェクトの外側の場に適用する。しかし、この図式を反転させる論理変換を施すことで、図式を「アウトサイド・イン」させることができる。その結果、すべてがオブジェクトの内部で起こる「分散主体化」が実現する。オブジェクトは、その相互作用を一貫して内部化するように定義されるだけで、すべてのオブジェクトが他のオブジェクトの「内部」に一般化され、それによって空間のコンテンツが、かつて空間そのものが占めていたものと同じ位置に置かれるのだ。ベクトルやテンソルは、オブジェクトの内部構文特性や状態を記述するものとなる。事実上、宇宙はそれ自身のコンテンツの内部で動く「自己シミュレーション」となる。

このような、従来の幾何学的な見方と相補的な考え方をするものを、「トランスダクティブ代数」と呼ぶ。幾何学とトランスダクティブ代数の「二元的」な関係を「共進的二元性」と呼ぶ。ホロジーやSCSPL-infocognitive-telic reducibilityなどの他の原理と組み合わせると、現実と物理世界の本質について新しい洞察を得ることができる。従来の絵を裏返しにし、2つの絵を一緒にして、その意味を取り出すだけである。この新しい絵と古い絵の関係は、競争的というよりは拡張的であり、幾何学的モデルをより大きく完全な共役モデルに埋め込んで、その双対モデルと一体化させる。いずれにせよ、等価なモデルはすべて対等な立場にあり、この拡張の結果、疑念が生じる可能性のある科学的仮説は、幾何学的モデルが「全容」であるという誤った仮定に基づくものだけである。

SCSPLの紹介

実在原理によれば、宇宙は自己完結しており、内認識的一元論によれば、宇宙は無制約の領域(unbound telesisまたは UBT)に退行し、そこから自己を洗練させなければならないとされている。宇宙はそのための手段を自ら提供しなければならないというテリック原理により、自ら「存在することの選択」を行い、実現しなければならない。この選択行為は、その絶対的優先権により、選択されたもの、すなわち宇宙自身と同一であり、したがって反射的である。つまり、「存在とは、どこでも存在することを選択することである」したがって、宇宙は、自己の存在を「選択」できるような反射的な形態をとらなければならず、その選択機能は、選択されるものと同一である。つまり、宇宙はある一般的な、あるいは「初期」形態、つまり現実の内容を生成するための必要条件をすべて含むMU形態を取らなければならない。自己完結した宇宙は、それ自身しか構成するものがないというホロジーにより、この形態は自己分配される。

宇宙が単に「存在」しているのではないのだから、自己選択など必要ないのでは、と反論したくなる人もいることだろう。しかし、これは妥当な立場ではない。第一に、これは多かれ少なかれ、宇宙の外部にあるもの、すなわち存在の先行/外部情報媒体や「構文」に訴えることになる。もしそのような構文がこの現実に十分に関連し、すなわちその存在を支持するほど十分に実在するなら、それは分析的に(知覚的関連性まで含めて定義すれば)現実に含まれることになるであろう。第二に、存在は単に状態ではなく、プロセスであるため、能動的な自己選択が実際に必要である。宇宙は内部的にそれがあるものとないものを区別しなければならず、受動性は再び外部由来の補完的な能動原理の関与を意味するため、除外される。

言語的還元性の原理によって、現実は言語である。それは処理と構成に関して自己完結しているので、自己構成自己処理言語(SCSPL)であり、その一般的な時空間構造は、自己変換的構文としてその中のあらゆる場所にホログラム的に複製される。これは、物理的宇宙観を含む現実の生成段階を、SCSPLの生成文法に還元するものである。この現実生成文法はΓ文法と呼ばれ、現実の最も一般的な、あるいは先行する形であるMU形がその基本である。Infocognitive Monismの原理とMUのhologyにより、SCSPLは MU形式のinfocognitionから成り、Γ文法はこの普遍的な構成要素の生成と変換を記述する。

SCSPLは普通の言語ではないし、Γ文法は普通の生成文法でもない。その理由は、計算言語理論の固有の限界に帰着する。標準的な計算理論では、言語は与えられたオートマトンやオートマトンのクラスが受け入れる文字列の集合からなる。例えば、言語Lはそれを受け入れる有限状態オートマトンがあれば「正則」と呼ばれる。しかし、このアプローチはSCSPLには不適当である。第一に、このアプローチは、チューリング機械や「万能コンピュータ」という抽象的なオートマトンに関連する一般的な情報処理である「計算」を中心としており、現実の宇宙の情報構造を生成することは不可能であった。情報的かつメタ情報的(構文的)構造である普遍コンピュータは、それ自体、構文や情報の発生を説明することができない。第二に、通常の言語とは異なり、現実の言語は認識と処理のために外部の心やオートマトン、あるいは既存のハードウェア基板に依存することができない。現実を認識し処理するのに十分な現実的なプロセッサは、必然的に現実の一部であるため、言語とプロセッサの区別は存在論的な力を持たない。

したがって、通常の現実の離散モデルが言語-プロセッサの区別に大きく依存しているのに対して、SCSPLはそのような負債を負っていない。例えば、セル・オートマトンでは、空間的な配列とそこに存在する情報オブジェクト、そして配列とその内容を制御する時間的な状態遷移ルールの分散セットを区別するのが一般的である。これに対し、SCSPLでは、言語と処理系を、情報認知的な統一体の側面としてとらえる。SCSPLのオブジェクトは、共役的(外同型-内同型)二重性によって、時空がオブジェクトを含むのと同様に、現実の意味で時空を含み、結果として、空間、時間、物質が部分的に同一化されることになる。SCSPLは単なる再帰的プログラミング言語ではなく、テリック再帰の可能なプロトコンピューティングの実体であり、それ自体が情報的、統語的構造とダイナミクスを生成するものである。

通常の計算モデルが情報的・統語的であるのに対し、SCSPLのプロト・コンピューティング的性質は情報と統語の一般化を必要とする。知覚的現実の起源や究極的な性質に関して、説明は、最も優先度が高く一般性のある制約をむき出しにするために、逆行的に制約を解除していく還元的/帰納的プロセスである。このプロセスは最終的に、定式化できる最も基本的な理解可能な記述子へとつながり、その先には理解不能なものだけが存在する。これは、情報と構文から、収束的な還元的一般化であるテレシスへの移行を意味する46。

このことは、言語が動的であるという普遍的な性質を指し示している。言語は時間を超越したプラトニックな理想であり、外部の受容者によって処理されるのを待っていると都合よく思われがちだが、静的な情報として扱えるのは、外部に還元的な構文を与えるユーザーや処理者によってのみであり、その場合のみ、ある根本的な必要性が無視された状態である。例えば、ある言語の情報構造を印刷物や電子媒体で物理的に実現するためには、その情報構造を構成する空間的関係を維持するために必要な範囲で、互いの位置を動的に認識する物理的粒子で表現される必要がある。これは、物理的・具体的なものから数学的・抽象的なものまで、一般的に要求されることである。

したがって、言語は究極的には自己処理であり、その処理系を表現に含むか、この要件を満たすより基本的な言語で表現される必要がある。

したがって、SCSPLの表現は情報プロセッサの動的な情報構成であり、SCSPLはどこでも情報と受容的-伝達的構文が論理的に交差した状態で構成されていることを意味する。このように、情報と構文は、SCSPLの構文演算子という形で情報を自己伝達し、互いの情報状態を認知-構文内容として獲得することで相互吸収的に「コミュニケーション」し、共に「情報認知」を構成しているのだ。SCSPLの文脈で情報が還元されるのは、これら2つの構成要素の共通基盤による。telesisという用語がこの情報と統語の共通の構成要素を示す場合、SCSPL文法はinfocognitionとしてtelesisを束縛または制約することによってinfocognitionを洗練させる。

文法が構文規則の再帰的適用によって機能する限り、SCSPL文法は再帰的である(「自己呼び出し」)。しかし、SCSPL文法は、単に決定論的あるいは非決定論的な再帰性ではなく、テレシス的な再帰性である。通常の文法が情報を再帰的に処理し、情報的潜在力を不変な構文に束縛し、その生成物を分散させるのに対して、Γ文法はテリック再帰によって、構文とその情報的内容を相互参照し、構文と状態の可能な関係にわたって情報認知的潜在力であるテレシスを束縛するのだ。

テリック再帰は、標準的な情報的再帰の基礎となるシンタックスと内容の関係を構成するプロセスであり、その存在は現実の存在論的要件である。構文と内容のテリック再帰的な相互精製は、Γ-文法の「種」であるMU形に暗示されており、構文と状態、法則と物質の完全な相補性の可能性を体現している。

この潜在的可能性は、テレシスのインフォコグニティブな結合によってのみ具体的に実現され、局所的なテリック結合は、局所的で相互に非干渉的なテリック演算子によって自由かつ独立して行われるので、完全な相補性からの逸脱はどこにでもある。SCSPLの進化は、この相補性がMUの潜在的な状態から出現するのを助ける試みと見なすことができ、構文演算子が自由に独立してテレシスを結合する際に、構文と状態の完全フェーズ補性からの偏差の合計を最小にするように働くグローバル(構文)不変量が組み込まれたものである。このSCSPLの主要な不変量であるテリック原理は、偏差に関連する一般化効用という定量的パラメータを持つ選択関数の形をとっている。Telic原理は、SCSPL構文の主要な構成要素…MUと一致する時空間的に分布する自己選択的な「存在するための選択」とみなすことができる。

SCSPLは構文階層と構文分布の概念を取り込んでいる。例えば、数学の法則は物理の法則に対してどこでも適用されるので、前者は統語的な意味で後者より分配される。したがって、数学の法則と物理の法則をそれぞれS1=LMSとS2で表すと、S1はS2の上に分布する、すなわちS2の統語的被覆を形成する。本質的に、これは数学の法則が物理の言語の必要な統語的構成要素であることをどこでも意味する。S2には、LO(添字はO)と呼ばれるSCSPLの「サブ言語」が関連付けられている。LOは知覚の世界を構成し、伝統的に科学が研究してきた感覚データの古典的な客観的宇宙である。LOはSCSPLのテリック-リカーシブ、前情報相であるLSに含まれ、SCSPLの前認知的側面からLO構文とLO内容のクロスリファインが包含される。SCSPLの文法のうちLOに限定された部分は、LSにはない制約を含んでいる。例えば、LOの文法部分(S2)は固定、分散、連続とされているが、LSのそれは可変、局所、離散・・・つまり、テリックにもなりうる。

Γ文法はSCSPL=(LS⊃LO)の生成文法である。Γ文法は普通の文法と違って、処理系、生成系、生成物が一致し、テリック再帰で相互に形成される。構文と状態は、形式と内容(あるいは生成物と生成物)に緩く類似しており、テリック再帰を通じてテリシスから情報認知的な処理系によって相互に洗練されている。生産規則には、テリック原理、テリック再帰の第一段階で形成されるシンタックスの分散要素、エージェントレベルのテローによって形成される多形テロンが含まれる。対応する生産のモードは、グローバルなテリック再帰、分散シンタックスによる情報的再帰、およびローカルなテリック再帰である。

Γ文法が生成する「言葉」は、記号の列ではなく、互いの状態を読み書きができる並列プロセッサ間のLO空間的な関係である。事実上、Γ文法のプロセッサの状態は、普通の言語の記号と文字列にほぼ類似している。したがって、Γ文法のプロセッサは変換器としてだけでなく、観測値や値の記号的なプレースホルダとして機能し、その外部状態は生成物に対応し、その状態遷移は文法の生成物を実現する。すなわち、Γ文法のプロセッサの状態と状態遷移はΓ文法の表現を構成し、SCSPLは動的自己モデリング言語あるいは「対話的自己シミュレーション」である。

以下の説明では、製品はLOに関連する物理的な最終製品に限定される。これは決してSCSPLの製品が物理的なものだけであると解釈してはならない。

実際、SCSPLにおけるすべてのものは、ある程度、他のすべてのもののテリック・リカーシヴな「製品」である。しかし、第一の説明対象が物理的(科学的に観察可能な)現実である場合には、LOが適切な選択となる。

Γ=(O,R,P,μ)は、(1)Γ自身を含む能動的反射的オブジェクトのセットO、Γのプロセッサ(生産者-還元者)47を含む。すべてのプロセッサは、情報的(決定論的)再帰の可能性があり、それに反応する。Oは、構文演算子の区別されたセットΣ={Γ,A,Q}、テリック再帰の可能なまたは反応するコヒーレントなプロセッサを含む。一般に、与えられた演算子内でアクティブなSCSPL構文の部分は、その特定のタイプに依存する。Σは、グローバルプロセッサΓ、その自由度とコヒーレンスに比例する程度でテリック再帰に反応する還元可能および不可逆安定粒子のセットQ={qi}、およびテリックエージェントのセットA、ローカルレベルでテオロジーを表現することができるアクティブテリック再帰演算子またはテローを含む。Aの要素はLOを占有する必要はなく、LSに存在してもよい。υはΓの一般化された自己選択パラメータを表し、Aの要素はΓによって内部のυ応答性の「センサー・コントローラー」として要求される。

(2) LOのすべての関係を含むLOプロダクト状態の部分集合RO=(σO,τO,πO)と、グローバルまたはエージェントレベルの構文演算子に関連するテロン再帰によってLSで生成されるテロンまたは「前プロダクト」の部分集合RSを含むプロダクトの集合R=(RO,RS)。σOの要素は空間的関係、τOの要素は時間的関係、πOの要素はσOとτOの両方を含む時空間的関係である。σOは対応する変換器が相互に入力しない状態の関係、τOは単一のオブジェクトの連続する状態のシーケンス、πOはプロセス、またはその両方の組み合わせから構成される。これらの状態は一般に状態変換のLO規則によって完全には決定されず、現実化のためにテリック・オーグメンテーションを必要とする。

(3)Γのプロダクションからなる集合P=(N,T). NはπOの分散記述子からなり、その中には「物理法則」と呼ばれる時空間的に分散したマルコフ記述子や保存的記述子が含まれる。TはNのものに類似するがRSからの特定のテロン(前産)に関連し高次テロン関係の文脈で協調的局所変化の対象となる活性LS実体から構成される。Nの要素はテロン再帰の第一段階で決定され、Tの要素はテロン再帰の第二段階で決定される。

(4) MU形式µという開始構成は、それを生成するテリック再帰のイベントと同一である(SCSPLとΓ文法の開始はテリック再帰であって、情報アルゴリズム的な再帰ではない)。この事象と結果の同一性が、時空の生得的な空間的・時間的特性を決定し、そのためにμは「種」である。MU形式は、UBTにおける「内在的摂動」あるいは「内在的非対称」と見なすことができる。MU形式はSCSPL上に分散されている。

文法Gの処理系とは、Gの規則に従って動作し、状態を変化させ、情報を処理する自然または人工の力学系である。通常の生成文法とは異なり、Γ文法は外部の処理系を必要とせず、その処理系と生成系は同一である。したがって、Γ文法は、グローバルレベルからオブジェクトレベルまでの構文分布のレベルで、それ自身のプロダクションによって実行される。実際、O、R、P-プロセッサ、生成物(状態)、生成イベント-はすべて一致し、その結果、3元性の形を示す。この3者の一致はΓ文法の特徴であり、その本質的な特徴の多くを捉えている。

O-R-Pの一致は、計算理論の標準的な言語-文法-プロセッサモデルですでにある程度実現されているが、不用意にしか実現されていない。言語処理はプロセッサの内部および外部の状態の変化によって動的に並列化されるが、プロセッサは処理される言語および文法から依然として分離されていると考えられている。さらに、処理の基本的な媒体は考慮されず、モデルは自己充足的ではなく、再帰は単に情報的、計算的であり、情報認知やテリック再帰は考慮されていない。SCSPLはこれらの制限を受けない。

Γの文法は、の自己効用とAのテロルに対するそのLO関係の効用を含むその感覚プロセッサの効用に従ってSCSPLを生成する。ΓとAはそれぞれグローバルとローカルレベルでテロルを生成する。したがって、それらは選択パラメータυ(例えば、人間のテロルの場合、これはHCSのQPSとETSコンポーネントを必要とする)を認識し最大化できるようにする必要がある。このように、彼らはテロンの再帰を担当し、Γ文法の「生成者」とみなすことができる。一方、素粒子物理的対象の集合Qはテロンによって自由にかつ競争的に獲得されるので、存在論的に二次的な位置を占める。

Γ文法は対概念的である。非大域プロセッサは、可能な生産の生成と選択的な現実化の間で交互に、したがって、共通展開の生成と選択的(内的拡大と再定義)なフェーズの間で交互に行われる。オペレータの選択的段階は対話的な相互獲得イベントと一致し、生成的段階はホロジカル多重化により可能なプロダクションの生成と選択的実現と一致する。拡張された時空間的重ね合わせと関連して、共進化は局所的(テリック的、情報的)な再帰の手段を提供する。

収束は、速度に関して局所的に微分することのできないグローバルなプロセスである。したがって、その速度はグローバルに不変の「時間-空間変換係数」であり、局所的な状態の変化はすべてこの係数で表現されなければならないので、最大となるのだ。この不変の最大生成速度は共分散速度cと呼ばれ、物理的には真空中の光速と同定できる48。MAPに照らしてcとNが一定であることの意味は、すでに大域的作用素の内部で見かけ上の加速膨張に関して指摘されている。

LSとLOをどのように解釈するか、いろいろと試してみるとよい。例えば、LSは自己模倣的、テリック再帰的な側面を反映した「L-sim」であり、LOはこの自己模倣の出力である「L-out」であると考えることができる。LOは観測可能な状態や分散決定論的状態遷移構文、LSはメタシンタクスのテリック原理を連想することができる。

また、LSとLOはそれぞれSCSPLの構文演算子の内部と(部分的に)外部であり、現実の主観と客観に緩やかに対応するものと考えることもできる。LSとLOが共謀のコヒーレントな内部拡張と非コヒーレントな再量子化の段階に関連しているように、主観的現実と客観的現実、シミュレーションと出力、「波と粒子」にも関連しているのだ。つまり、主観と客観の区別は、相補性とともに、共時的二重性の機能として見ることができる。

LOが空間的なシートからなる葉脈構造を持ち、そのシートに埋め込まれたオペレータに時間的な規則が限定されていることから、そのオペレータ間(状態的、外生的)レベルの構造は、本質的に空間的な性格を持つと見なされる。したがって、空間がオペレータの外的関係を、時間がオペレータの内的自己関係を表すとすれば、LSとLOは時間と空間に近似的に対応するものと考えることもできるだろう。(LOは位相的に(LO,LS)構造の演算子を含み、演算子は記述的にLOを含むという空間と時間の論理的結合を反映して、LSとLOは相互に包含されるから「近似的」な対応となる)。空間と時間がそれぞれ情報と一般化された認識とテリック再帰の組み合わせに対応する場合、時空の広範な進化は、拡張されたマルコフ超のテロン関係を含むテリック再帰によって洗練された遠隔認識と情報の相の交替であると結論づけることができるだろう。

LOはSCSPLの観測可能な側面を含んでいるが、原理的にはノモロジー的関係に関与する隠れた(非観測可能な)パラメータを含んでおり、したがって物理的状態に関連している。つまり、物理学の標準的な動的変数に加えて、LOは直接観測できないが、多かれ少なかれ一般的な観測に基づいて理論的に推測される追加の動的変数を含んでいる可能性があるのだ。例えば、弦理論家やM理論家などは、宇宙がある種の外部埋め込み空間に浮かんでいて、そことの関係から宇宙の内部状態や状況について説明できるのではないかと推測することが多い。もしそのような空間が存在し、私たちの住む宇宙に十分に関連していて、私たちに説明的な価値をもたらすのであれば、それは定義上SCSPL構文の成分であり、したがってSCSPL構文演算子の中に存在すると見なすことができる。実際、これは現実原理の直接的な帰結である。

しかし、この論文は、網羅的な展開ではなく、理論の一般的なアウトラインを提示することを意図している。また、このような枠組みは、SCSPLを入門的に特徴付けるのに十分であり、他の理論とは趣を異にするものである。

自己励起回路としてのSCSPL

ここで、Wheelerの現実理論に対するビジョンとCTMUの間にいくつかの類似点を見出すことができる。

物理が観測者の参加を生み、情報が物理を生み、物理が物理を生むという情報論理のループである自己励起回路は、SCSPLを厳密に特徴づけるものであり、SCSPLを他のものに置き換えることは不可能ではないにしても、Wheelerの説明に違反したり、不足することはないだろうと考えられるほど、厳密に特徴づけられる。SCSPLは論理的に構成され、ループ状のダイナミズムを持ち、物理法則を含む情報と構文を、エージェントレベルの構文演算子によって生成されるテリック再帰によって作り出すが、その観測者と参加する行為は、参加型宇宙の自己構成に不可欠である。これらの行為は、時空を構成する最小限の事象である量子レベルの統語作用者の一般化された認識・知覚の相互作用に、テリック再帰によってリンクされている。

テリック・フィードバックにより、テリック原理と呼ばれる高次の法則の指導のもと、ステートとシンタックスは、存在論的可能性のゼロ情報領域であるアンバインド・テレシス(UBT)からクロスリファインされる。..この変幻自在の「無法」によって、法がエージェントレベルのオペレーターや観察者-参加者にとってステート-シンタックスの関係の一般化した有用性に応じて設定され、無秩序から秩序が抽出されるのだ。It from Bitによって規定されるイエスかノーの二項表示は、情報認知的一元論とSCSPL構文における二値文言論理の基本的地位によって要求されるものである。世界は単にサイバネティックな怪物、「既成の法則に支配された巨大な機械」ではなく、機械とそれらが従う法則に対して論理的優先権を持つメタ・サイバネティックなシステムなのである。

「なぜ存在するのか」は、宇宙がグローバルなSCSPL演算子であり、反射的観察者参加の広大な自己選択的、自己表現的行為であるという事実によって答えられ、「なぜ量子なのか」は、宇宙のミクロな統語演算子とエージェントレベルのテロルの一つ一つにおけるホロジー的自己複製によって答えられる。なぜなら、MUを通して、宇宙はそのコンテンツと同質の分散型シンタックスとして関係し、シンジフェオニー的に彼らの区別をサポートし表現しており、彼らが観察者参加とテリック再帰によって宇宙の進化を助けているからだ。個人の独我論は、分散したSCSPL構文と共有されたテオロジーの組み合わせによって可能となるSCSPL構文演算子の相互吸収を通じて分散独我論となる。

現実原理は、MAP、M=R、その他の宇宙的自己完結の論理的保証とともに、現実の統語的安定性が亀に亀を重ねるような爬虫類の無限後退を排除することを示す。一方、古典物理学のおなじみの連続体は、離散的SCSPL文法操作によって生成される共役多様体の統語(LMS)内挿に相当する。空間と時間がそれぞれ情報と一般化された認知に対応し、情報と認知が状態と状態遷移事象で交差する情報認知的SCSPL構文演算子に論理的に絡み合うところ、空間と時間は構文によって接続された共時的事象格子に絡み合い、構文演算子間の相互吸収事象、テリック再帰の影響を受けた一般化観測の対称的事例によって発展している。したがって、時間は存在の説明に「投入」されるのではなく、共起的、テリック再帰的なSCSPL文法の機能である。

宇宙の究極の「境界の境界」はUBTであり、境界も内容も存在しないゼロ制約と無限の可能性を持つ領域である。超語法的に閉じられた宇宙は、グローバルなシネシスの代償としてのみ内部のディフォネシスを購入し、コヒーレンスの代償としてのみその情報的な区別を購入するのだ。問いも答えもないことは、現実が単なる情報ではなく、情報認識からなること、そして、状態に関する情報は、構文…自己構成する宇宙が自分自身に問いかける「問い」の構文と決定的に結びつき、それに依存している事実を反映している。UBTから現実が受け継いだ自己構成的な自由のために、動的に自己構成する宇宙は不確実性と相補性を示し、したがって一度にすべての可能な質問に対する局所的に決定された答えに固定することはできない。一方、共時性時空の拡張自己連結性は不可避的に環境をQ&Aに巻き込んでいる。

超コペルニクス原理は、結果的な状態や事象がその先行する状態や事象の中に無時間的に重ね合わされる様子を記述する拡張重ね合わせ原理に従って、時空のあらゆる点にわたる創造事象の分布を反映させるものである。宇宙の一元的な反射性である一般化された意識は、テリック原理とM=R原理によって捉えられたSCSPLの自己構成と自己処理能力を正しく表現している。一方、共時空間は空間的・時間的に離れた対象を人間の脳の神経結合を超える接触と伝達の網で結んでいる。そして、CTMUは宇宙を、more is different(多は異なり)が規定する複雑で、目的論的に自己変容し、自己合成する情報システムの一種として記述し、テリック-再帰的に分散SCSPL構文の統一とシネシスから多義性とディフォネシスを説明する。

上記の類推は部分的なものに過ぎず、今回の発表に隙がないとはどこにも言えない。しかし、公平を期すために、この初期の段階でさえ、CTMUを支持するいくつかの重要な点を挙げることができる。第一に、CTMUは超同語反復的である。モデル理論のレベルまで論理的同語反復を反映するように構成されており、純粋数学の理論が真であるのと同じように、数学的現実と物理的現実からなる拡張宇宙を基準にして真である。実際、CTMUは、新しい数学的対象であるSCSPLの数学的構造の理論として見ることができる。第二に、他の理論に比べて説明範囲が広く、現実の主観的・非物質的側面を偏見的に排除することなく、自己決定的宇宙論の論理を受け入れることができる枠組みを提供していることである。第三に、現在の現実のモデルを、少なくともそのモデルが説明能力を超えていない限りにおいて、ほぼ埋め込むことができる。第四に、宇宙膨張の加速など、仮定や予期せぬ観測を除いて、他の理論にはない経験的に妥当と思われる含意を持っていることである。しかし、この時点で最も重要なことは、原理的には、どんな説明上のギャップも埋められるということであろう。つまり、標準的な科学の範囲で説明できることは、共役的二元論で強化された包括的なモデルでさらにうまく説明できる。

CTMUは非常に広範囲に及ぶので、一つの理論で説明するのは難しい。CTMUの科学的、数学的、哲学的意味は、基礎物理学や宇宙論から進化生物学、認知理論、数学の基礎、言語や意識の哲学に至るまで、多岐に渡る。しかし、本当の意味での「現実理論」、特に心と宇宙の関係を記述する形の理論には、それ以上のものは期待できない。CTMUは、M=Rの原則に従って、具体的な宇宙を抽象的な認識の理論に、またその逆を論理的にマッピングすることで、精神的現実と物理的現実を対称的に交差解釈することから、そう名づけられた。その意味するところが深遠でなければ、分類や名称を誤ることになる。

CTMUは、現実は言語であり、その宇宙と同一の自己説明、自己理論化、自己モデリング構造であると言う。そのため、理論と宇宙が理論構造の構文レベルで一致するモデル理論の限界あるいは「縮約」とみなすことができる。多くの科学理論が、埋めがたい二元論的な溝を越えて宇宙にマッピングされることを望むのに対し、CTMUは、モデル理論の論理拡張や形式化された理論の論理を含む論理全体を、分散型自己帰納構文として現実に同語反復的に注入することによって、その溝を単になくす単性知覚の理論なのである。CTMUがこれを可能にするのは、論理のシンタックスに適合しないものは無矛盾であり、したがって安定した首尾一貫した現実の一部ではない、という数学的に厳然たる事実があるからだ。私たちが住んでいる現実は目に見えて安定し、首尾一貫しているので、この動きの正しさは保証されている。CTMUは、認知・知覚のシンタックスのレベルで理論-宇宙間の溝を排除することにより、理論的経済性の基準を見事に満たしている。..しかも超語学的に。

CTMUは、Wheelerのビジョンを実現したものと言えるのだろうか。また、このような区別は、CTMUだけなのだろうか。Wheelerの世界観を共有しようとする現実理論家が比較的少ないか、この世界観を理解しその意味を追求できる現実理論家が比較的少ないかのどちらかだと思われる。その結果、物理学者としてのWheelerの名声にもかかわらず、彼の声はほとんど荒野の声にしか聞こえず、彼の深い思索はすぐに理論的に実用になるというより、遠い予言のような印象を持つ人もいる。しかし、Wheelerが自身のビジョンを語る際に用いる質問、「ノー」、手がかりは、時として論理的・数学的厳密さよりも直感や創造性に重きを置いているように見えるかもしれないが、それらはまさに論理的・数量的推論の経験者が期待するような数学的洞察の直感的抽出物なのである。他の必要な原理と組み合わせて、現実の論理数学的性質に変換することができ、その中で十分な制限力を持つSCSPLという新しい数学構造、究極の「内在言語」を決定することができる。そして、この構造がユニークであり、Wheeler教授が考えているような追加的な原理は、論理学そのものと同様に、CTMUによって確実に収容されると信じるに足る十分な理由がある。

CTMUとインテリジェント・デザイン

デザイン論は、自然は多かれ少なかれ明らかに既存の知性によってデザインされたとする伝統的な神学的「デザインからの議論」に起源を持ち、生物構造の複雑さが観察されることは、経験的に検出可能な知的原因の自然界への関与を意味すると主張するものである。インテリジェント・デザインは、デザイン理論から発展した最新の科学プログラムであり、より哲学的に中立で、したがって科学的に、生物学的複雑性の明確かつ客観的で標準的な形態の事例を探索することに基づく科学的研究プログラムである。

この運動の主要なスポークスマンの一人であるウィリアム・デムブスキーによれば、これは「生物の起源と発達に関する理論」につながっており、それによれば「生物学の複雑で情報に富んだ構造を説明するには、知的な(そして経験的に検出可能な)原因が必要」であるという。複雑さの情報的性質を考慮すると、デンブスキーは「情報は自然現象には還元できない。..情報の起源は知的原因に求めるのが最善である」と観察している。「つまり、インテリジェント・デザインは、情報を検出し、測定し、その起源を説明し、その流れを追跡するための理論になる」50。

この定義でまず注目すべきは、知性、因果、情報の3つの定義が、他の辞書に比べてより高度に結合されており、原則的にこれらすべての定義が結合されていることである。良い定義にはモデルが必要であるから、この定義に基づくと、IDは、その構成概念のすべてが関連する、よく定義されたモデルを持っていると強く推論したくなるかもしれない。したがって、多くの人が驚くかもしれないが、広い知的コミュニティにおいて、IDに対する最も頻繁な、あるいは最も一般的な反論は、「モデルがない」というものである。批判者によれば、IDには、それを支える基本的な媒体や、それを実現するための手段を特定する現実的な解釈が欠けている。さらに、その中心的な仮説は証明されていないだけでなく、非現実的であり、経験的に確認することができないと批判している。

公平を期して言えば、科学が現実のグローバルなモデルについて見事に合意できていない以上、これは偽善の実践以外の何物でもないということに注意しなければならない。科学は、観察し、関連づけ、観察から外挿することは、しばしば非常に効率的であるが、その還元や理論と現実の宇宙全体との対応を完全に正当化することができないことが何度も何度も証明されている。科学の目的は説明であって、合理的な根拠もなく、閉じた形の説明が「できない」「必要ない」と断言することではない。存在に関する首尾一貫した説明、すなわち合理的で首尾一貫した、したがって知的な存在論的設計段階を組み込んだ説明を求めるという点で、IDプログラムは実際、科学と完全に一致している。

しかし、科学と完全に一致するということは、単にモデルが必要であるということであり、すでにモデルがあるということではない。このため、IDの熱心な批判者たちは、少なくとも同情的な聴衆に対しては、IDが決定的に不利であるかのように錯覚させることが可能である。科学は社会の役に立つものでなければならず、具体的な予測をもたらすものでなければならず、したがって、その適用の文脈を非自明的に説明する特定の構造的・力学的法則を引用しなければならないのに、IDは宗教イデオロギーのためのトロイの木馬以外の何者でもなく、非自明な予測もせず、理論構造も欠如していると彼らは主張するのだ。このような主張がアカデミズムの中で多くの共感者を得ているため、この幻想は、ある種の閉鎖的な知的コミュニティーの中で、自己強化型の大衆妄想という地位に甘んじてしまっている。明らかに、モデルとして明確に認識できるものを提示することによって、この伝染を終わらせることが、ID運動や社会全体にとって有利になることは明らかだろう。

もちろん問題は、科学全般に基本モデルがない以上、インテリジェント・デザインを含む科学の特殊な系統もすべてそうであるということである。基本性と一般性の密接な関係から、IDや他の科学的探究の分野も、最終的には科学一般に基本モデルを提供し、自分も基本モデルを提供しなければならない。このため、特に安定した現実の基本モデルの存在を疑う人たちは、ID論争が最後まで哲学の領域にとどまるものと思っていたかもしれない。しかし、そうではない。もし、本当に基本的なモデルがないのであれば、つまり、理論的な認識を現実の全体像にマッピングする方法がないのであれば、認識自体が安定した基盤を欠くことになるからだ。結局のところ、知覚とは、認知における客観的現実のモデル化であり、客観的現実における認知のモデル化であると言うことができる。科学と科学的方法論の存在と有効性が絶対的に依存している現実の自明な知覚の安定性は、現実の宇宙の基本的モデルの存在を揺るぎなく証言するものである。