Contents

サプリメントや薬は、どこかが悪くなったときのために取っておくべきものではない。つねに具合の悪いところはあるものなのだ。

われわれの身体は、大昔に進化した旧式の遺伝プログラムに支配されているので、そうした遺伝上の負の遺産を克服していく必要がある。

すでに、そうするための必要な知識は揃っていて、わたしは熱心にそれを実践している。

未来学者 レイ・カーツワイル

ビタミン類

認知症と関連する効果・効能と、投与条件、投与理由、投与量、投与安全量についての簡単な解説。より詳細は各サプリメントの個別記事や、紹介のリンク先を参照してほしい。

日本語で一般的な安全情報を知りたい方は、以下のサイトを参照してもらいたい。ただし認知症の多因子モデルを前提にしているわけではないため、当サイトやリコード法とでは、個々のサプリメントに焦点をあてた証拠に内容や強さに対する解釈が異なることも理解しておく必要があるだろう。

ビタミンBコンプレックス

解説

ビタミンB群の役割は、膨大な酵素反応の補酵素として働いており、エネルギー生産、DNA/RNA合成/修復、ゲノムおよび非ゲノムメチル化、多数の神経化学物質、神経伝達物質の合成など、多くの脳機能の役割に関わる。

これまでの科学的な研究では、ビタミンBは主に認知機能リスク因子として考えられるホモシステインの低下作用に焦点が当てられてきている。

リコード法ではホモシステイン値が高い場合、また各血清ビタミンBの値に応じて各ビタミンB剤を投与する。しかし、すでに触れたようにそれぞれのビタミンBはホモシステインの低下作用だけでなく、記憶障害の改善、タウのリン酸化を減少、神経伝達物質の合成、血流をサラサラにする、炎症の抑制など、非常に多くの認知症と関連する改善作用をもつ。

ビタミンBはビタミンの中でも比較的高用量での安全性が知られていることもあり、その重要性からアルツハッカーサプリメントのリストに含めている。

市販のビタミンBコンプレックスでは不活性のビタミンB6、ナイアシンなど特定のビタミンBや形態は過剰摂取のリスクがあり、特にビタミンBの代謝を担う遺伝子変異がわからない場合は、どちらにも対応できる活性型ビタミンBの摂取が望ましい。アルサプのビタミンBコンプレックスは活性型が含まれており、それぞれのビタミンB群の含有量は中用量といったところ。過剰症の可能性は低いが、反対にこの摂取量では、一部の患者さんでホモシステイン値を低下させるには不足している可能性もある。MTHFR遺伝子に変異をもつ患者さんでも、これより高用量の活性型ビタミンBの必要性が高まる。

葉酸やB12は、検査結果からより高い用量を必要とする認知症患者さんの割合はけして少なくない。そのため、検査を行ってビタミンB、特に葉酸やB12の必要摂取量を決定することが望ましい。

B1(チアミン・ベンフォチアミン)

B1はグルコース代謝の補因子として特に重要。エネルギーを提供することで、核酸、神経伝達物質、ミエリンなどの合成を間接的にサポートする。これらは抗酸化メカニズムにも寄与する。ニューロンやニューロリアを含む細胞膜の構造と機能にも寄与している。[R]

- 記憶障害の改善

- 過剰リン酸化タウを防ぐ

- 空間記憶の増加

- リン酸化タウレベル↓

B2 (リボフラビン)

リボフラビンは、ヘムタンパク質の合成に不可欠なビタミン、リボフラビンに由来するフラボタンパク質は脳脂質中の必須脂肪酸の代謝、鉄の吸収と利用、甲状腺ホルモンの調節においても共同で作用する。リボフラビン欠乏による調節障害は、脳の広範囲の機能へネガティブな作用をもたらすと考えられている。

リボフラビン誘導体はまた、直接的な抗酸化特性を持ち、グルタチオン酸化還元サイクルの必須補因子として内因性抗酸化状態を増加させる。

B3 ナイアシン

脳細胞へエネルギーを供給し機能するためのニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド(NAD)や、リン酸NAD(NADP)は、ナイアシン由来のヌクレオチドに依存する。

ナイアシンはエネルギー産生に関与するのみならず、酸化反応、抗酸化保護、DNA代謝と修復、細胞内シグナルイベント(細胞内カルシウムを介しておよび葉酸のテトラヒドロ葉酸誘導体への変換)が含まれる。

ナイアシン受容体は、免疫細胞や脂肪組織の末梢と脳全体に分布しており、炎症性カスケードの調節 や脂肪組織での抗発熱性脂肪分解 が含まれる。

最近の事例研究では、ナイアシン250mgの投与により末梢免疫細胞NIACR1(高親和性ナイアシン受容体)の発現が調節され、パーキンソン病に関連した睡眠構造の乱れが減衰したことが示されている。

B5(パントテン酸)

パントテン酸は、コエンザイムA(CoA)の合成基質となる。酸化性代謝の役割を超えて、CoAはコレステロール、アミノ酸、リン脂質、脂肪酸の合成に関与することで、脳細胞の構造と機能に貢献している。特にパントテン酸は、CoAを介して、複数の神経伝達物質やステロイドホルモンの合成にも関与する。

B6(P5P)ピリドキサール-5′-リン酸

ビタミンB6は葉酸サイクルでの必須補酵素としての役割に加え、神経変性における最も重要な役割は、シナプス伝達(ドーパミン、セロトニン、GABAなど)の神経伝達物質の合成の補酵素として機能し、グルタミン酸作動系に対する重要な役割によって、神経保護の役割を果たす。[R]

GABA、セロトニン合成はビタミンB6欠乏に敏感であり、これらの神経伝達物質の阻害は、睡眠障害、行動障害、心血管機能、ホルモン機能、視床下部-下垂体の制御ができなくなることによる神経活動の阻害につながる。

ビタミンB6はまた、免疫機能と遺伝子の転写/発現に直接影響を与え、脳のブドウ糖を調節する役割を果たしている。

潜在的にはトリプトファンの代謝または一炭素代謝におけるP5Pの役割から、炎症の機能指標およびバイオマーカーの増加と関連しており、より重度の炎症の機能としてP5Pレベルはダウンレギュレートされている。炎症が認知症や認知機能の低下に寄与しているため、この役割は特に重要となる。

- 神経伝達物質の合成

- スフィンゴ脂質合成に関わる必須酵素

- 糖化作用への阻害効果

- 血小板凝集を阻害

- ホモシステイン↓

- 炎症抑制

リコード法推奨量:20~50mg

B7 (ビオチン)

脳はグルコースの送達と代謝に特に敏感であるが、ビオチンは、肝グルコースを取り込み、グルコース代謝(脂質新生インスリン受容体転写、膵β細胞機能の調節を含む)および、止血において重要な役割を果たしている。ビオチン欠乏はまれだが、グルコース調節機能障害、例えば2型糖尿病に苦しんでいる人では空腹時血漿グルコースとビオチンレベルの間に逆の関係があり、低レベルのビオチンが報告されている。

葉酸(5-MTHF)・ビタミンB12

葉酸は、ビタミンB12は、「葉酸」と「メチオニン」のサイクルにおける相補的な役割により、表裏一体の関係にある。実際、ビタミンB12の欠乏は機能的な葉酸欠乏につながなる。

葉酸が機能的に欠乏すると、脳組織のDNA安定性と神経細胞の分化と修復を妨げる可能性がある。海馬萎縮、脱髄促進し、活動電位の伝播を損ない膜リン脂質の構造を損なう

葉酸サイクルの効率的な働きは、アミノ酸をモノアミン神経伝達物質(セロトニン、メラトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン)や一酸化窒素へ変換する酵素の必須補酵素(テトラヒドロビオプテリン)の合成と再生にも必要。

- 解毒機能の回復

- ホモシステイン値を下げる

- 血管機能の改善抗うつ作用

- ヒ素中毒の改善

- フリーラジカルの消去活性

- グルタチオン濃度↑

ReCODE推奨量:0.8~5mg

B12(メチルコバラミン)

ビタミンB12は、末梢神経の再生プロセスにおいて、ミエリン合成に重要な役割を果たす。[R]

精神科入院患者の3分の1以上が葉酸またはビタミンB12の欠乏に苦しんでいることが判明している。

- ホモシステイン上昇を抑制

- メチル化活性による神経再生

- 神経伝達物質の合成

リコード法推奨量:1mg

ビタミンC

過剰な銅のキレート、秀才的な抗酸化剤

解説

ビタミンC(アスコルビン酸)は、免疫系、炎症老化、内皮の完全性、およびリポ蛋白質代謝における還元酸化経路、そしてミトコンドリアに対して有益な効果をもつ強力な抗酸化物質。生理的な濃度では、アスコルビン酸は強力な抗酸化剤であり、血漿や中枢神経系(中枢神経系)を含むさまざまな組織のフリーラジカルの捕捉剤として知られる。

アスコルビン酸は、細胞膜の脂質膜内で、ビタミンE(αトコフェロール)をリサイクルし、活性酸素を除去する。

アスコルビン酸はまた、一酸化窒素の吸収率と関連する血管内皮の完全性にも関与している。

過去数十年の研究で、アスコルビン酸は単なる抗酸化物質から、エピジェネティック調節が可能な微量栄養素の存在へと大きく見方が変わってきた。アスコルビン酸はエピゲノムに影響を与え、健康や加齢に伴う疾患に影響を与える可能性がある。

マウスの老化モデルにおいて、アスコルビン酸が老化マウス由来の骨髄間葉系細胞の増殖を促進することが示されており、細胞テロメラーゼ活性を増加させることで、骨髄間葉系幹細胞の増殖を促進する可能性がある。

中枢神経系のおいては、アスコルビン酸が神経細胞の発達成熟と神経伝達に関与していることも示されている。最近の研究では、アスコルビン酸の放出が脳内のグルタミン酸の興奮毒性に対する抗酸化、神経保護メカニズムに関与していることも示されている。

用量

ビタミンC一般に大量摂取しても大きな危険性をもつものではない安全性の高い化合物と考えられている。2000-6000mgの高用量では下痢を引き起こすことがある。健常者のビタミンCの慎重を期した安全な上限は1000mg/日まで。一部のアルツハイマー病患者さんでは銅の過剰が見られる傾向にあることから、銅の吸収を阻害するビタミンCを1000~3000mg/日投与することがリコード法で推奨されている。(ただし、アルツハイマー病患者さんにおける銅代謝の実態はより複雑で、キレートが実際に治療効果をもちうるかどうかは不明)

動物実験ではビタミンCに銅のみならず、カドミウム、水銀、鉛などの毒性金属を低減させる作用を示している。リコード法では、検査で銅の過剰が見られる場合、最適値に達するまで多めのビタミンC投与を行う。

ただし、アルツハイマー病患者さんの銅過剰または銅/亜鉛比率の増加は、単純な摂取量の多い少ない問題ではない可能性が高い。個人的には銅キレート対策としては、食事中の高用量亜鉛(により銅の吸収を阻害する)とαリポ酸をおすすめする。アルツハッカーサプリメントでは1000mg/日で設定している。

リコード法では推奨されないが仮に肉類の多い食事を摂取した場合は、大量のビタミンC摂取は控えておいたほうが良いだろう。(ニトロソ化合物との相互作用、ヘム鉄吸収の増加)

ビタミンCは運動による酸化ストレスへの適応(ミトホルミシス効果)を低下させるリスクがあるため、運動前の摂取(直前~数時間)も特にビタミンEとの組み合わせは避けておいたほうが良いかもしれない。(高レベルの運動強度が実行できるのであればあまり気にしなくて良い)

動物実験では、高用量のビタミンCがPQQの調節メカニズムを阻害することが示されている[R]

中枢神経系でのビタミンC抗酸化能を直接得たい場合は、リポソーム型のビタミンCをお勧めする。脂溶性ビタミンCであるパルミチン酸ビタミンCも脳内のビタミンC濃度を高める可能性があるが、直接的な証拠はない。

血管型認知症患者さんはリポソーム型、または脂溶性などの神経細胞へ到達するビタミンC投与は有益な効果を得ることができる証拠がいくつかある。

認知症への効果・作用機序

- 広範囲の活性酸素に対する消去活性

- 神経炎症の調節

- アミロイドβペプチド(アミロイドβ)のフィブリル化の抑制

- 鉄、銅および亜鉛のキレート

- ニューロンの成熟ミエリン形成に関与

- ドーパミン・ホメオスタシスに関与

- NMDA受容体へのグルタミン酸結合を阻害

- HIF-1αレベルの上昇を防ぐ

リコード法推奨量:1~4g

ビタミンD3

8割の人で不足している神経細胞保護作用をもつサンシャインビタミン

解説

ヒトの研究では、循環中の25-ヒドロキシビタミンD(25(OH)D)の低レベルと高齢者の認知機能障害や認知症との間に強い相関関係があることが示されている。25件の横断的研究と6件の前向き研究を含む別のシステマティックレビューでは、72%の研究において、25(OH)Dの低下はさまざまな認知機能検査において有意な悪化と関連していたり、認知症の発生率の増加と関連していた。

ビタミンD受容体とアルツハイマー病の間の遺伝的関連を示唆する研究では、ビタミンD受容体領域の多型がアルツハイマー病のリスクを2.3倍増加させることを示している。(調査した集団(民族、環境)に応じて、ビタミンD受容体多型のリスク対立遺伝子に違いがあることも示唆されている)

重要なこととして、低いビタミンDは、アルツハイマー病症状の兆候よりもはるか前に起こっており、将来の認知機能低下や認知症を予測する兆候である主観的な認知機能の衰えと関連していることも報告されている。

神経系におけるビタミンDの数多くの機能には、神経栄養因子産生の調節、神経伝達物質の放出、カルシウムの恒常性、酸化ストレス機構、免疫系や炎症過程の調節などがある。

ビタミンD治療はアミロイド負荷を減少させることが示されており、ビタミンD機能とアミロイド生成との間のリンクを示唆されている。ある研究ではビタミンD投与マウスの脳内のアストロサイト反応性、NGFレベルの上昇、およびTNF-αの減少とともに、アミロイドβ負荷の減少を伴っていた。ビタミンD3の補充は、動物実験でアルツハイマー病と関連する多数の発現を調節し、ビタミンD受容体の過剰発現は、アミロイドβの転写を抑制することが示されている。

用量

ビタミンDは多くのアルツハイマー病患者さんで不足している傾向にある。閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者さんでも、血清ビタミンD濃度は有意に低い。ガイドラインによるビタミンDの一般的摂取量は400~800IUとされているが、多くのビタミンD専門家がこの数値は非常に低いと考えている。血清ビタミンDの最適濃度や必要摂取量には、テクニカルな議論が複数横たわっており、遺伝子(メガリン遺伝子、VDR多型)や環境などによる個人差も加わって複雑化している。

2000IUの4ヶ月程度の投与期間(50μg)では多くの認知症患者さんが、リコード法で推奨される神経保護作用をもつビタミンD血清濃度50以上に達成することができない。(遺伝子要因以外にも、日光を浴びない生活環境だったり日照の少ない冬季など)

標準版では5000IU(125μg)で設定しており、一般的にこの摂取量で過剰リスクが生じる可能性は低い。この用量を半年を超えて投与する場合は念の為再検査が望まれる。

リコード法推奨量:ビタミンD2500IU(62.5μg)から始めて、ビタミンDの血清値が50~80になるまで増やしていく。

夏場に、太陽を半裸でよく浴びるような生活であれば2000IUで足りる可能性もあるが、5000IUでは、その個人差の大きさから一部のアルツハイマー病患者さんでは、不足しているケースがままある。検査によってビタミンDの血清濃度のチェックを行い、最適値50~80に到達するよう調整することをお勧めする。

安全性

ビタミンDの有害作用は、血清ビタミンDが120を超えたあたりから生じる。

健常高齢者が12000IU(300μg)のビタミンDを2年6ヶ月摂取し続け、さらに大量に日光浴を行い腎機能障害を発症した事例

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30962197

認知症への効果・作用機序

- 神経栄養因子産生の調節(NGFレベルを増強しアミロイドの蓄積を緩和することを含む)

- 神経伝達物質の放出

- カルシウムの恒常性(カルシウムチャネル調節による神経保護、神経新生)

- 酸化ストレス機構、免疫系や炎症過程の調節神経栄養因子の産生(過剰なiNOS発現の阻害)

- アミロイドβの排出を促進(BBBVDR受容体の活性化、LRP1の調節)

- ネプリライシンの正常化

- シナプス可塑性を高める|神経保護と神経新生効果|酸化ストレスの減少

- インスリン感受性を改善

- アミロイドβ食作用と炎症のバランスの再調整。

ビタミンE

脳を構成する65%の脂肪酸の脂質過酸化反応を防ぐ

解説

アルツハイマー病患者さんの脳では、非常に早い段階で脂質、タンパク質、核酸、多糖類のすべてに酸化が見られる。ビタミンEは、ペルオキシラジカルを中和し、脂質の過酸化、特に細胞膜の保護に不可欠な多価不飽和脂肪酸の過酸化をブロックする。

ビタミンEは脳内で最も重要な抗酸化物質の一つと考えられており、特にα-トコフェロールの形態が他のトコフェロール類縁体よりも優れており、神経保護においても優れた役割を保持していることが示唆されている。

一方で、8種類のビタミンEアイソフォームすべての血漿レベルを6年間追跡調査したプロスペクティブ研究では、神経保護効果は個々の先祖に特異的に作用するのではなく、ビタミンEアイソフォームの組み合わせに起因する可能性があると示唆されている。

その他、ベースラインの酸化ストレス、併用する食事、ビタミンEの腸管吸収、その他の栄養素の組成、肥満、喫煙、年齢、遺伝的変異、プロオキシダント効果など様々な要因がビタミンEの利用効率に影響を与えることから、これまでのアルツハイマー病患者へのビタミンEの投与研究の結果は決定的ではない。過去の研究からは食事からの豊富なビタミンEと最小量のビタミンE錠剤を組み合わせる戦略が最も効果的ではないかと考えている。

リコード法検査においては血清ビタミンE濃度を計測し(最適値12~20)の範囲に収まるよう、摂取量の増減を判断する。

認知症への効果・作用機序

- 他の抗酸化剤をリサイクル

- 脳内の抗酸化作用

- 脂質過酸化物を減少

- 血小板凝集を阻害

- 過酸化水素産生の阻害によるβアミロイド毒性の緩和

- AQP4↑

ビタミンCと併用

ビタミンK

細胞の接着剤であるスフィンゴ脂質を合成

解説

ビタミンK2は骨の代謝や血液凝固の作用があることで有名だが、神経保護効果、ニューロンの成長の促進、脳細胞の脂質合成、インスリン感受性の改善、抗炎症作用など、幅広く認知機能、抗認知症効果にも寄与する。

ビタミンK(MK-7)のリコード法での推奨量は100mcg/日、(ビタミンDを摂取する場合に一緒に摂取することとなっている)これはほぼ一般健常者の推奨摂取量と同量であり標準版も同様。

ビタミンKは納豆に非常に多く含まれているため、納豆を食べている場合はサプリメントは不要。

一部の患者さんでは(MK-7ではなく)MK-4のメガドースが大きな効果を示す可能性があるるかもしれない。最近の研究ではMK-7、MK-4だけではなく様々なアイソフォームの重要性が理解され始めている。それらは腸内細菌叢によって代謝されている可能性がある。

認知症への効果・作用機序

- 脳細胞膜に高濃度で存在するスフィンゴ脂質の合成

- ニューロンの成長

- ミエリン形成に関与

- 抗炎症、抗酸化ストレス

- グルタミン酸塩からの神経保護

- cAMP活性

- 細胞膜の主要成分である脳内スフィンゴ脂質の合成に不可欠、APOE4キャリアでは血清ビタミンK濃度が低い。

納豆食べている場合は不要、またはMK-4サプリメントを検討してもいいかもしれない。

リコード法推奨量:100mcg(ビタミンDを摂取している場合)

αリポ酸

脳ミトコンドリアの酸化を防ぐ・優秀な有害金属解毒剤

解説

脳に入り込むことができ、脳神経細胞の抗酸化剤としても働き、神経を修復する。

専用のキレート剤と比べると効果は弱いものの銅、鉛、亜鉛と結合して除去する作用がある。

脳と肝臓から鉄をキレートする作用もあるが、鉄が高い場合にのみ作用するため安全な鉄キレート剤として有望でもある。血清フェリチン濃度が高い場合は特に摂取を続けたい。

空腹時でも摂食時でも吸収はされるが、より吸収力を高めキレート効果を発揮させるには空腹時、朝食の30分前、寝る前などが良い。

αリポ酸は運動による酸化ストレスへの適応(ミトホルミシス効果)を低下させるリスクがあるため、運動後の抗酸化剤摂取についてはまだ議論が分かれているが運動前の摂取(直前~数時間)は避けておいたほうが良いだろう。ただし疲労感がある場合、非常に激しい運動を行う場合は摂取がポジティブな効果をもたらしてくれるかもしれない。

安全性

αリポ酸は一般的に安全性が高いことが知られている。2000mg/日、6~7ヶ月間の投与研究では副作用は見いだせなかった。

1200-1800mgの摂取量で皮膚のかゆみなどの報告。600mgの投与により、一部の被験者で(おそらく、αリポ酸の食欲抑制作用によって)吐き気の副作用の報告があった。

αリポ酸が治療として用いられる用量は600~1800mgだが、リコード法では基準量として100mgと治療レベルとしては控えめな摂取量が設定されいる。

1.5型、糖代謝の問題がある人では200~300mgの摂取量が推奨されている。血糖値を下げる作用があるため、糖尿病薬との飲み併せには注意が必要。

認知症への効果・作用機序

- ミトコンドリアの抗酸化作用

- 抗炎症

- 金属キレート(銅、亜鉛、鉛、水銀、鉄(Fe3+))※鉄キレートはR体のみ|銅媒介性のアスコルビン酸酸化を阻害

- グルタチオンの増加(シスチンをシステインへ還元)

- NF-κB阻害剤

- PPARγ↑

- LTP増強

PQQ/ピロロキノリンキノン

ミトコンドリアの強力な抗酸化剤

解説

ミトコンドリア機能を強力に増強するビタミン様物質(ビタミンではない)。抗炎症効果をもち、脂質の酸化を減少させる。

高齢者、パーキンソン病、低酸素による虚血への神経保護効果の可能性も示唆されている。

メチル水銀の毒性による損傷を低減する作用の可能性がある。

睡眠の質を高める証拠が研究によって示されており、睡眠障害、睡眠時無呼吸症候群等がある場合は就寝前に摂取すると良いかもしれない。

PQQの半減期は短いため、特に就寝前投与は徐放剤を用いたほうが良いかもしれない。

ミトコンドリア機能の活性、インスリン抵抗性を減少させグルコースの取り込みを増加させ、NGFの増加作用、骨格筋への影響も示唆されているため、運動前の摂取(特に代謝活性が低い場合)も有益かもしれない。

リコード法推奨量:10~20mg

摂取量に関する安全性への評価は証拠が限られているが、ヒトでは20mg/日、ラットからの換算では120mg/日の投与が安全であるという研究報告がある。

認知症への効果・作用機序

- ミトコンドリアの産生を促進

- ミトコンドリアROSを防御

- 神経細胞の保護と成長

- 脳血流を増加

- 作業記憶を改善(CREB発現)

- 睡眠の質を改善

- アミロイドβ毒性からの保護と凝集抑制

- LDL↓

- Sirt1,3↑

- NAD+↑

- PGC-1α↑(CREB↑)

- Nrf1,2↑

- NMDA受容体活性を低下|DJ-1↑

- αシヌクレインの凝集抑制

- 酸化型グルタチオン↓

- ERK1/2↑

- グルタチオンによるPQQのリサイクル

基本は活動前の朝、運動前など、寝る前に摂取すると睡眠の質を改善する。

コエンザイムQ10(ユビキノール)

体内でも作られるミトコンドリア抗酸化剤

解説

コエンザイムQ10は、ミトコンドリア機能をサポートする分子化合物。脂質の酸化を減少させる作用は他の抗脂質過酸化サプリメントよりも強力。血流を改善し、血管保護効果を有する。

コエンザイムQ10は運動による酸化ストレスへの適応(ミトホルミシス効果)を低下させるリスクがあるため、運動前の摂取(直前~数時間)も避けておいたほうが良いだろう。

一方で、有酸素運動能力のサポート、テストステロンの増加、筋肉の損傷を修復する、紫外線ダメージを減少させるなど、運動に影響を与える作用も多くあることから、運動後に疲労感がある場合、回復効果として摂取すると効果的かもしれない。

スタチン使用患者では血清CoQ10が低下することが知られており、CoQ10を摂取することでスタチン関連のリスクを減少させることを示唆する研究がある。

しかし、スタチンの作用に関してもミトホルミシス効果が関与しているのではという見解もあり、そのさいCoQ10が逆にその効果を低下させてしまいうるという報告もある。大きな影響はないかもしれないが、アルサプでは、そういった可能性を考えて夜間摂取に限定している。

ミトコンドリア障害へのCoQ10投与は典型的に30~300mgの用量で用いられ、一般的な耐容上限量は500mg/日とされている。急性的な副作用は3000mg/日まで報告されていない。

リコード法では100mg/日の摂取が推奨されている。

認知症への効果・作用機序

- ミトコンドリアのエネルギー産生を助ける

- 血流改善

- 過酸化脂質↓

- 血流↑

- 内皮機能の保護

リコード法推奨量:100mg

ニコチンアミドリボシド

NAD+の増強によりミトコンドリアを直接的に活性

解説

脳は高エネルギー消費器官のため、他の器官に比べて、より多くのNADを必要とするが、NAD+合成刺激がより直接的にアルツハイマー病への保護効果を示す可能性がある。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24071780

断食や運動、ケトン食によってもNAD+は上昇するのだが、ニコチンアミドリボシドは言わばそういった生活週間や断食などによる認知機能改善効果を模倣し増強する作用をもつ。

NAD+はナイアシンによっても増加するが、ニコチンアミド・リボシドがより少ない代謝のステップ数によってNAD+を増加させることが可能であり、副作用の報告も少ない。また用量を増加させただけ効果が増す特性をもつため、予算が許されるなら多めに摂取したい。

ニコチンアミドは安定性が悪く外部補給では利用できないサプリメントであったが、ChromadexがNADを産生する特許技術によってサプリメント利用が可能になった。

そのため高価格帯のサプリメントとなる。食事や運動によってしっかりとNADを増加させ代謝を活性させることができるのなら、予算削減のために摂取量を減らすことは可能だ。

ニコチンアミドは代謝が悪く概日リズムが崩れている場合、特に朝の絶食時や昼により多い摂取が望ましい。

ニコチンアミド

その他のNADの増加方法として、ニコチンアミドの徐放剤を用いた治療方法も研究もある。ニコチンアミド・リボシドと比べると副作用の可能性が高まるが価格は安い。MTHFR遺伝子変異がある場合(特にホモ接合型)ニコチンアミドは強い副作用の報告をいくつか聞いている。

ナイアシン(ビタミンB3)を利用してNADを上昇させる方法がもっとも安価だが、副作用(紅潮)も大きい。ニコチンアミドを用いる場合は、同量以上のTMG(トリメチルグリシン)の補充を行うことで副作用のリスクを低減することができるかもしれない。

ニコチンアミドは、Sirt1阻害作用があることから、Sirt1を活性させたいタイミング(一般的には朝)とは避けたほうが良いかもしれない。GABAの活性作用もあることから夕方、寝る前が望ましいだろう。

糖質と高用量のニコチンアミドの同時摂取はインスリン抵抗性を引き起こす可能性があることにも注意しておく。

安全性

ニコチンアミドの無毒性レベルは300mg/kg(体重60kgで18000mg)

500mg×2/日6週間経口投与の小規模な比較対象試験では重大な有害事象は見られず耐用性は良好であった。30人中7人が悪心、紅潮、脚の痙攣膚発疹、潮紅、眠気などを報告した。

認知症への効果・作用機序

- NAD+中間体の補給

- 概日リズムの調整と回復

- Sirt1↑

- ミトコンドリア機能の改善と保護

- 損傷したDNAを修復|PGC1α↑

- Sirt3↑

- 神経細胞の回復

- NAD経路の活性による脳変性防止

- 酸化ストレスの低下

- 炎症予防

- インスリン感受性の改善

レスベラトロールなどのSirt1活性サプリメントと併用すると効果的

ミネラル

セレン

強力な抗酸化作用をもつセレノプロテインの材料・水銀の解毒

解説

必須ミネラルであるセレンはアルツハイマー病リスクを減少させるのに有益であるとする多数の研究が存在する。

セレンは一般に過剰症や欠乏となる閾値が狭く、少量であっても高用量であっても有害である。また、多くの日本人ではセレンは足りているともされているが、血清セレン濃度は年齢とともに低下し、野菜中心の食事ではセレンが不足しやすくなる。

セレンは甲状腺機能に強く関わり、血糖値低下作用、グルタチオン産生の酵素、抗酸化ストレス、金属キレート、炎症性のサイトカイン調節にもおいても重要な役割を果たすことから、1型、1.5型、2型、3型すべてと関連してくる。

セレンの抗酸化能力は非常に高く、酸化ストレスを軽減しすぎてミトホルミシスによる健康効果を阻害するほど。(糖尿病リスクがわずかに上昇する)

言い換えれば、セレンの摂取は運動などしっかり行ってよりよいミトコンドリアへの負荷をかけてあげる必要がある。

摂取量

セレンの許容上限量は400mcg/日までとされており、リコード法では血清セレニウム濃度(110~150)を検査して摂取量を判断する。

標準版では、多くの臨床研究や、サプリメントメーカーが採用している投与量200mcg/日を参考に設定している。

安全性

200mcg/日は、短中期的には安全な摂取量だが、長期(5年~)の摂取ではわずかだが有害作用が生じる可能性がある。

セレン過剰症の初期の指標は、息のニンニク臭、金属の味がするなど。

慢性のセレン高値では抜け毛、爪がもろくなるなどがもっとも一般的な症状。

セレンを多く含むブラジリアンナッツでのセレン補給は、容易に過剰摂取となるため注意が必要。(ナッツ一粒68-91mcg)

マグネシウム-スレオニン(脳関門通過型マグネシウム)

脳を通過してシナプスの可塑性を高める特許マグネシウム

解説

マグネシウム-スレオニンは、通常のマグネシウムと異なり唯一脳への入り込み記憶と学習能力を向上させる作用をもつ。一般的なマグネシウムサプリメントは、脳内のマグネシウム濃度を改善しない。一日3錠までが規定量となっているが、1錠から始めて様子を見て増やしていく。

鎮静作用があるため夜間を中心に分割摂取(夜と寝る前)するが、不安や興奮症状が見られる場合は朝や昼に摂取してリラックス効果を求めることもできる。

初期にめまいや軽度の頭痛を訴える人もいるが、脳が適応するとすぐに消えるとされている。

腎不全の患者では使用に注意が必要。

マグネシウムが体内にどの程度あるかの評価はむずかしく、比較的検査が容易な血清マグネシウム濃度は良い指標ではない。

そのため、リコード法では赤血球マグネシウムを測定して、マグネシウムの摂取量を調整するのだが、残念ながら国内で赤血球マグネシウムの測定を行ってくれる検査機関はほとんどない。(毛髪のマグネシウム濃度も正確ではないが血清マグネシウムよりもスクリーニング程度の指標にはなる。特に欠乏時)

リコード法推奨量:2g 赤血球マグネシウムが低い場合

長期的にはマグネシウムスレオニン2gの摂取は過剰となる可能性があるため、検査ができない場合ず、かず半年~一年を超える場合は摂取量を数割~半分程度に減らし、残りを結合されたアミノ酸がミックスされたキレート加工のマグネシウムを利用するか、無機マグネシウムを利用する。

認知症への効果・作用機序

- 脳内のマグネシウム濃度を高める

- シナプス密度(海馬DG、CA1)↑

- シナプス可塑性を高める

- 学習能力作業記憶の改善

- 短期長期記憶の向上

鎮静作用があるため寝る前などの空腹時

亜鉛

脳の害金属を減らす・脳神経を成長させる

解説

胃の粘膜の修復作用があるため、胃を荒らす、胃潰瘍などの不安がある場合は、あらかじめこちらを選択しておいたほうがいいだろう。病院で処方される亜鉛(ポラプレジンク)と同じフォーム

亜鉛は酵素、ホルモン、免疫系の機能において重要な役割を果たす。

大脳皮質、松果体および海馬にも高濃度で存在し、神経調節因子として作用する。

ピコリン酸亜鉛がリコード法では推奨されているが、アルツハッカー的にはカルノシン亜鉛を推奨したい。

亜鉛欠乏のタイプ

高齢者、アルツハイマー病患者の多くは亜鉛が不足しており銅が過剰である。

ただし、長期的な亜鉛摂取は銅欠乏を引き起こす可能性があるため、長期間にわたり亜鉛サプリメントを摂取する場合は、血清検査を行い銅を食事などから摂取することを心がける。

亜鉛は、ベジタリアン、玄米をよく食べる人、運動をする人(汗で排出される)でも不足しやすい傾向にある。グルテン摂取によるセリアック病患者でも、亜鉛の吸収が妨げられ欠乏が起こりやすい。カルシウム、マグネシウムと競合するため、それらと一緒に亜鉛を摂取することでも不足する可能性がある。

亜鉛の欠乏は記憶の形成障害と関連する。

亜鉛の効果

1型:炎症反応の低下、IL-6の低下、LDLコレステロールの減少、脂質過酸化反応の減少、

1.5型:インスリン感受性の改善、

2型:血清BDNFを上昇、テストステロンの上昇、血清T3、T4の上昇。

3型:鉄の吸収を減少させる(亜鉛10mg以上で)、高用量では腸粘膜の修復にも寄与する。

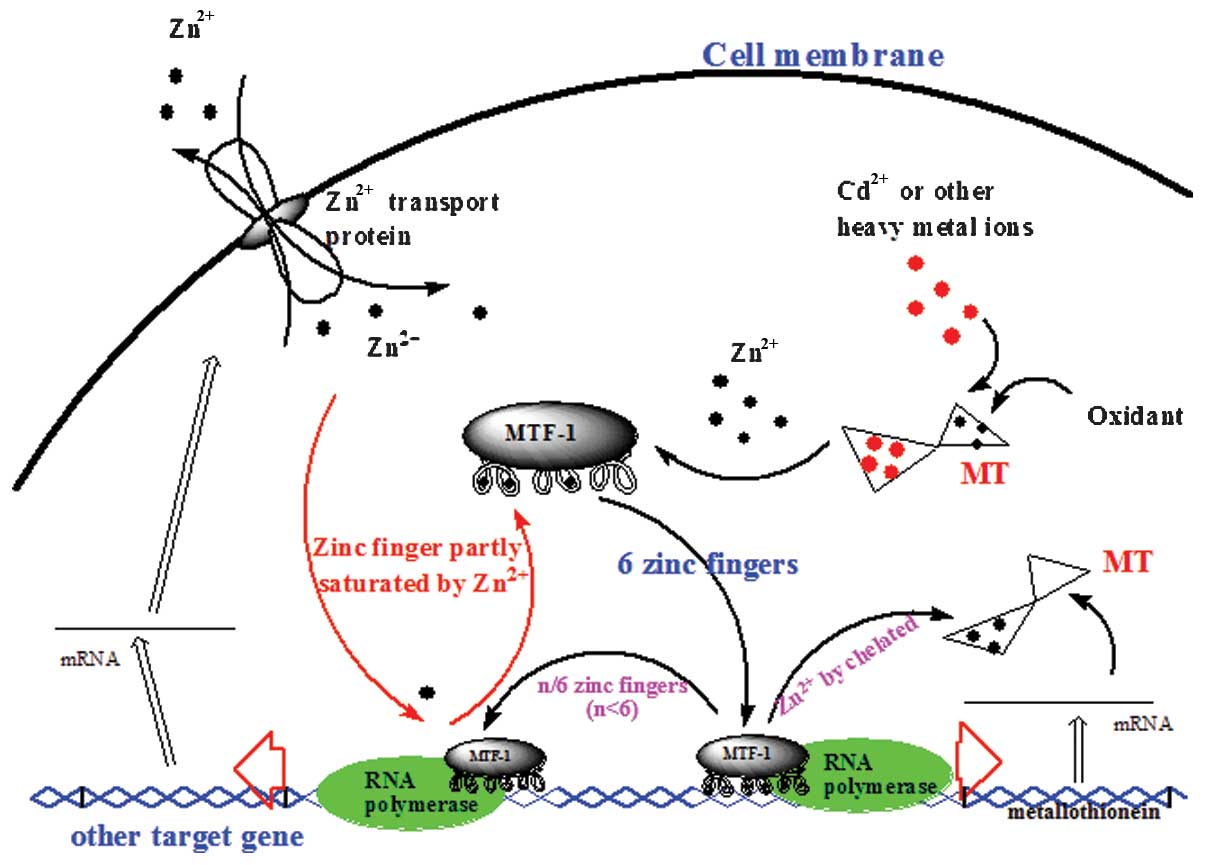

高用量の亜鉛摂取は、亜鉛自身の有毒な影響を防ぐために、内因性の金属キレート剤であるメタロチオネインを上昇させる可能性がある。

一般的に長期的に安全な摂取量の上限は40mgまでとされている。

リコード法では赤血球中の亜鉛とセルロプラスミンを計測し、90~110の範囲で銅と亜鉛の比率が1に近づくよう摂取量を調節する。

認知症への効果・作用機序

- 亜鉛:銅バランスの正常化

- 拮抗作用による有害ミネラルの緩和

- 抗酸化作用

- 微小管からのタウ放出を誘導

- BDNFを増加

- グルタミン酸作動性シナプスの活性調整

- APPプロセシングの調整

※亜鉛で胃腸を荒らしやすい人、リーキーガットがある人はカルノシン酸亜鉛を選択。

オロチン酸リチウム

GSK3-β阻害作用によりオートファジーを活性、タウを除去

解説

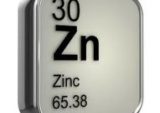

リチウムは、動物の体内に存在し酵素、ホルモン、ビタミン代謝、成長因子などとして機能するミネラルであり、一般的には水道水などから微量が補給される。水道水に含まれるリチウムは地域差があり、リチウム含有量の少ない地域ではうつ病、自殺率が高まるという報告がある。

リチウムは低用量ではBDNF、NGFの増加、オートファジーの誘導、炎症の軽減、インスリン抵抗性の低下、ミトコンドリア機能の改善、概日リズムの調節、神経新生を増加させるなど、認知機能の改善に多彩に関与する。

また、アルツハイマー病の治療標的候補でもあるGSK3βを抑制するが、一般的に入手可能な化合物は中でリチウムのみがそのメカニズムを有する。

リチウムが他のミネラルと比べて明確なメカニズムがわかっていないことや、毒性の閾値が狭いことから、ビタミン・ミネラル剤として添加されることはめったにない。

リコード法でも公式には推奨されていないが、リコード法実践医によっては用いられている。

摂取量

双極性障害の治療で5mg(オロチン酸リチウム)の投与が用いられるが、これは長期的にはリスクが生じる可能性のある用量。リチウムの公式な推奨摂取量は存在しないが、暫定的な摂取量上限は1mg/日とされている。

当サイトで紹介しているリチウム、アルツハイマー病での臨床研究で用いられた摂取量と同量で設定している(0.3mg/日)

カプセル錠剤が入っているPTPシートの裏側(銀紙側)にDay1からDay36まで書かれており、Day1、Day2、Day3…と順番通りに摂取していく。

この順番はコロストリニンとリチウムの併用投与の研究に基づいている。

コロストリニンも認知機能の改善効果が期待されている研究対象の化合物。

認知症への効果・作用機序

- GSK3-β活性抑制(APPプロセシングによるアミロイド産生低下)

- オートファジーの活性(低用量)

- 神経新生

- BDNF増加

- タウ減少

- カスパーゼ3活性抑制

- HSP70↑

- Bcl-2↑

- p53↓

- PPARγ↑

- 甲状腺ホルモン↓

脂質代謝

MCTオイル

糖の利用が難しくなった脳への代替エネルギー+様々な神経保護作用

ほとんどのアルツハイマー病患者さんで、脳内の糖利用能力が早期の段階から低下している。この糖利用能力の低下は、神経変性に寄与すると考えられている。

これは血清の利用能力とは必ずしも一致しないため、血清の血糖値やHbA1c、インスリンなどの糖代謝能力を測定する検査結果が正しく反映しているとは限らない。

体内で作られるケトン体またはMCTオイルや、ケトンソルトの投与は別の代謝経路をたどるため、糖の利用能力が低下していてもエネルギーを利用することができる。また、糖の利用能力を低下させる神経細胞のインスリン抵抗性を回復させ、栄養因子として重要なインスリン分泌の機能回復も示されている。

認知症への効果・作用機序

- ケトン値を上昇させ脳のエネルギー代謝を改善

- 炭水化物渇望欲求の低下

- ミトコンドリアの賦活

- BDNF増加

- アミロイドβ蓄積の緩和

- ミエリン鞘の修復

- カンジダ菌を殺菌

- 物体認識記憶を改善

- IL-8↓抗ウイルス

- Aktリン酸化↑

- PPARγ↑

ホスファチジルコリン・レシチン

神経細胞膜の材料

解説

ホスファチジルコリンは、細胞膜の主要成分であり、神経伝達物質であるアセチルコリンの材料であり産生を促進する。アルツハイマー病、記憶改善、不安、躁鬱などの脳変性疾患への治療として期待されいている。

卵黄や大豆、ひまわりなどに多く含まれており、食品から比較的容易に得ることができるため、食事で十分足りていればサプリメントでの補給は必要ない。ただコリンの補給源として他の多くのここに記載のサプリメントと相乗作用があり、価格の低さや安全性などから、下支えするサプリメントとしてリストに含めている。

ホスファチジルコリンをは年齢とともにゆっくりと減少する。アルツハイマー病患者ではホスファチジルコリン(赤血球中のPC-DHA濃度)が減少を示しており、より低いホスファチジルコリンレベルのアルツハイマー病患者では、そうではない患者と比べてより速い認知機能の低下と関連している。

認知症への効果・作用機序

- アセチルコリンの材料

- 脳神経細胞膜の主成分

卵を一日数個食べている場合はなくても良い。調理は半熟で。

ホスファチジルセリン

神経細胞膜の主要成分・抗炎症効果

解説

ホスファチジルセリンは、神経細胞膜の主要成分、ヒトの脳の15%はホスファチジルセリンで構成されている。食品ではサバに顕著に多く含まれる。(100g中480mgのPS)

高齢者、認知症患者の脳内のホスファチジルセリン濃度は低下しており、減少によって神経細胞膜の流動性が低下することが示されている。

摂取量

ホスファチジルセリンの200~400mg/日の投与によって認知機能と記憶障害の改善が見られている。600~800mgの高用量では運動などによる炎症を減少させる作用が知られている。

すべてのタイプに推奨されるが、脳のグルコース利用を高めるため、糖代謝に問題のある1.5型の患者にも推奨される。

ホスファチジルセリンはMEDNプログラムでは記載されていたが、理由はわからないが、リコードプロトコルでは特に必須とはされていない。

高齢者へのホスファチジルセリン600mg/日、12週間の投与では副作用と関連づけられていない。最初の一ヶ月に3錠/日 一ヶ月目以降は2錠/日が一般的な摂取量として知られている。認知症患者への投与研究では300mg~400mgの投与が最大の改善を示している。

認知症への効果・作用機序

- 神経細胞膜の主要成分

- コルチゾールを低下

- 海馬の炎症を抑制

- 作業記憶の改善

- 脳のグルコース利用増加

- 高齢者のうつ病を改善

クリルオイル

プラズマローゲンの前駆体・脂質のマルチビタミン

解説

クリルオイルは、オキアミ由来のオイルでありDHA・EPA、ホスファチジルコリン、少量のアスタキサンチンを含む。

クリルオイルは成分的には、他のアルツハッカーサプリメントにすべて含まれているように見えるのだが、実際には含まれる成分の組性や付加された官能基など独特の違いがあり、クリルオイル独自の成分によって、認知症患者の不均衡な脳内の脂質組性をより強力に改善してくれる潜在的な可能性がある。

クリルオイルのDHA・EPAにリン酸基が付加されており、フィッシュオイルのそれより1.5倍高い吸収率をもつ。リン脂質が豊富な脳においては、クリルオイルに含まれるオメガ3脂肪酸、ホスファチジルコリンがフィッシュオイルよりも高い吸収率を有する可能性がある。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6052518/

クリルオイルは、フィッシュオイルと比較して血漿中のアラキドン酸レベルを特異的に低下させることから抗炎症効果を有する可能性がある。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4021563/

血糖値とグルコースを低下させる作用があることが確かめられているが、これはフィッシュオイルにはない効能またクリルオイルに含まれる高いホスファチジルコリンによって、DHAの脳への取り込みが促進されるかもしれない。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4446753/

摂取量

クリルオイルの一般的な推奨用量は1200mg/日高トリグリセリド血症、うつ病、PMS症状などへ治療目的では2000~3000mg/日が投与されることがある。

アルツハッカーサプリメントでは、600~1200mg/日で設定している。

用量を増加させることで効果が増す特性のため、脳内の脂質組性が著しく崩れている人では、短期間の高用量摂取(例えば一回10錠を一日3回を三日間など)が認知機能に大きな効果をおよぼす可能性もある。

クリルオイルもフィッシュオイル同様、酸化劣化の早いオイルであるため、品質に信頼ができるものを購入し、冷蔵庫保存で1~2ヶ月以内に消費することが望ましい。

認知症への効果・作用機序

- プラズマローゲンの前駆体

- ペルオキシソーム機能障害の改善

- プラズマローゲンレベルを回復

- APPプロセシングへの影響

フィッシュオイル(DHA・EPA)

EPA:脂質代謝の改善 DHA:神経細胞の最も重要な材料

解説

フィッシュオイルは通常エイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)の2種類のオメガ3脂肪酸を指す一般的な用語。多くの人の食生活では、オメガ6が過剰でありオメガ3が少なすぎる。オメガ3/6比率の不均衡は認知症の発症リスク上昇とも関連している。

オメガ3の効果は非常に多岐にわたるが、大きく脂質代謝の改善、抗炎症作用、認知機能の改善が多くの研究で示されている。その他、ケトン体を増加させる作用もある。

また、DHAは細胞膜の重要な構成要素であるため、GLUT1トランスポーターを調節することにより、脳へのグルコースの輸送を促進し内皮細胞がより多くのグルコースを取り込むことができる。

複数の研究ではアルツハイマー病患者さんへのDHA投与が、非ApoE4キャリアでは認知機能低下の進行が遅くなることが示されているのに対し、ApoE4キャリアでは効果が示されてない。仮説的に血液脳関門の障害によってDHAが脳へ到達しないのではないかと考えられている。一方で、魚やクリルオイルに含まれるリン脂質と結合したタイプのDHAは、血液脳関門の障害を受けていない経路によって脳に到達し、脳内のDHA濃度を高めることができる可能性が動物実験で確かめられている。

これに対して考えられる解決策のひとつは、ApoE4患者さんでは、クリルオイルや、食事の魚、特に魚の卵(サケ、ニシン、スケソウダラ、トビウオなど)からの摂取を積極的に試みたほうが良いかもしれない。また、リン脂質形態のDHAは体内でも合成されるため、運動や食生活など脂質代謝を促進するアプローチと並行してオメガ3を摂取する方法も考えられる。

摂取量

一般的なフィッシュオイルの推奨量は1000~1200mg。オメガ3の単独投与の研究では、高用量のDHA(900mg)によって認知機能低下の緩和が示されている。

フィッシュオイルサプリメントは品質が大きく影響するサプリメントの代表といっても良い。必ず信頼性のあるメーカーのものを選び、日常の保管は冷蔵庫で、1~2ヶ月以内を目安に消費すること。

examine.com/supplements/fish-oil/

リコード法推奨量:DHA1g、EPA0.5~1g

厚生労働省 食事の目安量:2~2.4g(50~69歳)

フィッシュオイルの供給源としての養殖サーモンは避けておく。養殖されたサーモン14種を分析したところ13種で高レベルの汚染物質が見つかっている。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14716013

フィッシュオイルサプリメントを摂取した後の魚臭いゲップが気になる場合は、摂取直前に冷凍しておき、それを飲むと緩和するテクニックがある。

認知症への効果・作用機序

- 認知機能低下率を抑制

- 抗不安効果

- 記憶力の改善

- コルチゾールの低下

- 血管内皮機能を改善

- 抗血小板凝集を防ぐ

- 脳血流増加

- 脳への酸素供給を増加

- ホモシステイン↓

- TNF-α↓

- vLDL-C↓

- PPARγ↑

- シナプス形成

- IDEと協働してβアミロイドを分解

単独では力を発揮しにくいが、他のサプリメントと協調して脂質、血管、代謝異常など多くの障害を改善する縁の下の力持ち

https://alzhacker.com/epa-dha/

フィッシュオイルの消費期限

酸化防止剤を含まない魚油を安全に消費するためには、最大で36日間の保存期間が提案されている。(液体の場合)トコフェロールなどの酸化防止剤の添加は魚油の安定性を約20%程度向上させる。

サプリメントではソフトジェルにより空気が遮断されているためより長い安定性が期待できると考えられるが、正確にどの程度安定性が延長できるかわからない。リスクを最小限にすることを考え、一ヶ月以内に消費できる用量で、酸化防止剤を含むオメガ3サプリメントを購入し冷蔵庫で保管することを推奨する。二次酸化生成物である4-HHEは適度であれば、健康への利益もあるが、多くの人では通常の食事からの供給が過多となっているかもしれない。食事からの4-HHEが最小限に抑えられているのであれば、サプリメントの若干の酸化生成物は許容されるかもしれない。

アセチル-L-カルニチン

脂肪酸の代謝を助けてミトコンドリアを保護する

効果・効能

1.5型:血糖値を下げる、インスリン感受性を高める

2型:甲状腺機能亢進症の症状を緩和 アンドロゲン受容体密度を高める

摂取量

リコード法では、全員(特に2型の患者に対して)500mgの投与量が推奨されており、認知機能に有益な影響がありえる最小限度の量。アルツハッカーサプリメントでも500mg(250mg×2回)を摂取量として設定している。

カルニチンは高用量(2000mg前後)では運動による酸化ストレスへの適応(ミトホルミシス効果)を低下させるリスクがあるが、おそらく低用量(500mg以下)では、一般的な食事に含まれる量と大きく変わらないためその心配はないように思う。

認知症への効果・メカニズム

- 脂肪酸をミトコンドリアへ供給

- 脳内のアセチルコリン量を増やす

- SOD活性による神経保護効果

- インスリン感受性の増加

- 空腹時インスリンの低下

- 過酸化脂質の減少

- 硝酸塩増加による血流増加

- 抗炎症

- アセチルコリン合成↑

- 海馬領域のセロトニン↑

- 高齢者のうつ病症状の緩和

- 脳内ヘムオキシゲナーゼ1↑

- HSP60↑

- NRF2↑

抗酸化作用を主とするサプリメント

システイン

最強の抗酸化物質グルタチオンの材料

解説

最強の抗酸化物質であるグルタチオンの前駆体。N-アセチルシステインはグルタチオンと異なり腸で分解されず、脳へもより到達しやすい。脳や肺の疾患、認知能力改善、酸化ストレス、感染症の防御、抗炎症などその抗酸化特性から認知機能に限らず非常に疾患への効果がある。

パーキンソン病ではドーパミン機能の改善研究が存在する。リコード法と関連する作用としては、鉛などの有害金属キレート作用、睡眠障害の改善、腸のバリア機能の回復がある。グルタチオンはすべてのタイプに有用であるが、特に解毒機能の必要性が高い3型では、摂取量の増量を検討する。

運動前やHSP入浴前など炎症効果を利用した改善治療を行う場合は、それらの効果を減じてしまう可能性があるため、解毒治療の必要性が高い患者をのぞき、その前後の摂取は原則避ける。

また、ビタミンCやCoQ10同様、運動による酸化ストレスへの適応(ミトホルミシス効果)を低下させるリスクがあるため、運動前の摂取(直前~数時間)も避けておいたほうが良いだろう。

N-アセチル-システインは摂取後すぐに消失することから、効果が長く持続するタイプを選択すると良いかもしれない。

安全性

長期的摂取においても安全な化合物として知られているが、経口摂取では吐き気や下痢、便秘、発疹など軽微の副作用が見られることがある。

空腹時の摂取により吸収率が高まるが、副作用が見られる場合は空腹時の摂取を避ける。

血液の凝固を阻害する特性があるため、抗血小板薬、抗凝固薬との併用には注意する。

認知症への効果・作用機序

- 血液および脳のグルタチオンレベルを上昇

- 抗酸化作用(過酸化水素)

- 海馬のグルコース取り込み減少を防止(ADマウス)

- 抗血小板凝固

- 解毒

- 金属キレート

グルタチオン

抗酸化物質の母

3タイプのグルタチオンフォーム

脳へ直接グルタチオンを届ける方法には、グルタチオン点滴、ネブライザー投与、リポソームグルタチオンの摂取または作成、S-アセチル-グルタチオンなど、様々な方法がある。

点滴が著効を示すケースもあるが、理論的にはリポソーム・グルタチオンやS-アセチル・グルタチオンがより脳内に到達し改善効果を示す可能性もある。

どれがもっとも効果が高いかは人によって異なり、これらは実際に試してみることでしかわからない。ただし、グルタチオン投与は比較的反応がすぐに見られるため、効果や必要性を体感で判定しやすい。

そのため効果が直に感じられるなら、摂取量を効果に応じて昼、夕方と分散して増量してみる。

N-アセチルシステインとの併用

グルタチオン投与は脳内のグルタチオンを増加させるという目的においては、N-アセチル・システインと同じものだと考えていいのだが、作用時間や増加のピーク値が異なるため、併用することでより良い効果を示す可能性がある。

安全性

S-アセチル・グルタチオンの臨床データは限られており、摂取量上限は特に定められていない。

グルタチオンはNアセチル・システイン同様、運動による酸化ストレスへの適応(ミトホルミシス効果)を低下させるリスクがあるため、運動前の摂取(直前~数時間)も避けておいたほうが良いだろう。

グルタチオン点滴

3型、毒素や有害金属などの関連が疑わしい場合は、グルタチオン点滴を行っているクリニックに行って一度でもいいので、行ってみることをおすすめする。リコード法では血清のグルタチオン濃度を測定して投与を検討すべきなのだが、国内で血中のグルタチオングルを検査してくれる機関はほとんど見つからない。

グルタチオンの静注は安全性も高く比較的すぐに効果が現れることから、投与することでグルタチオンの必要性が高いのかどうかといった目安にもなる。

ただし、グルタチオン静注は継続的に投与しなければ効果を得られないため(週1~2回)継続的に行うには費用がかかり、クリニックへ行く時間や手間も必要になる。

摂取量

リコード法ではリポソームグルタチオン250mg×2回/日が特に3型で推奨されている。

S-アセチル-L-グルタチオンも同様に、体内のフリーラジカル、活性酸素、毒素が多い場合。一回100~300mg×2~3回、またはそれを超える用量で用いられる。

アルツハッカーサプリメントでは夕食後1~2錠で設定しているが、この程度の低用量摂取であれば、すべてのタイプに有益であるだろう。

S-アセチル-グルタチオンのみを摂取して症状的に良い効果が見られるようであれば増量してみる。

アスタキサンチン

脳細胞の脂質過酸化反応を防ぐ最も強力な抗酸化剤

解説

アスタキサンチンは、鮭や甲殻類・エビ・イクラなどの赤い色素成分であり、非常に強力な抗酸化作用を有する。

脳の細胞の外側へも内側へも作用するため、認知症患者にとって特に重要な抗酸化・抗炎症剤。

特に1型ではその重要性は高いため、サプリメントからの補給もおすすめしたい。

アスタキサンチンは親油性であり、脳に到達し酸化ストレス、炎症を抑制し、アミロイドβの損傷を防ぐことなどにより認知能力を改善することが小規模の研究で示されている。

アスタキサンチンは、リコード法の過去のプログラムにおいて用いられていたが、現在はサーモンなど食事からの摂取によって補うプログラムとなっているようだ。

食事から摂取する場合は養殖ではない紅鮭をおすすめする。

摂取量

アスタキサンチンの記憶障害への試験投与量は6~12mgが典型的に用いられる

毒性の上限は知られていないが治療上の閾値が非常に高いことが示唆されており、2週間の20mg投与、50mgの単回投与は十分に許容されるようである。

就寝時の抗酸化作用による神経細胞の修復を目的とするなら、夕食後の認知症患者にとってはもっとも有益であるかと思われる。

紫外線ダメージ(肌や眼)を緩和する作用もあるため、例えば日光を強く浴びる日など、朝にMCTバターコーヒーと一緒に摂取することで保護効果を得るという選択もある。

認知症への効果・作用機序

- 脳関門を通過するの抗酸化作用

- 強力な抗過酸化脂質 一重項酸素を消去

- 内皮細胞の抗炎症・抗酸化作用

- ニューロン細胞のミトコンドリア機能を調節

- アミロイドβの神経毒を緩和

- 神経前駆細胞増殖を促進

- Nrf2↑

- BDNF↑

- グリア産生原線維タンパク質(GFAP)抑制

- IL-6↓

- シクロオキシゲナーゼ(COX-2)↓

- NF-κB↓

- iNOS窒素酸化物↓

- 過剰活性のミクログリアへの抗酸化・抗炎症

- AQP4↑

向知性薬・神経栄養因子の増加

CDPコリン

神経伝達物質アセチルコリンの補充・神経細胞の材料

解説

CDPコリン(シチコリン)は、コリンとシチジン(ウリジンの前駆体)を含み、それぞれが神経保護作用を有する認知機能強化ドラッグとして知られる。ホスファチジルコリン、アルファGPC、ウリジンはそれぞれコリンの代謝産物であるが、その過程によって特性が変わってくる。

その他、ドーパミン受容体密度の上昇、アセチルコリン、ノルアドレナリン、ノルエピネフリンを含む神経伝達物質の利用可能性が高まることで、神経細胞同士のコミュニケーションが強化される。

CDPコリンはホスファチジルコリンよりも学習能力の促進と記憶障害の治療に効果的であるが、それぞれが相乗作用しえるため組み合わせて摂取することが望ましい。

摂取量

臨床的には1日あたり2000mgまでの用量において効果が見られ、それ以上では効果が示されていない。CDP-コリンの毒性は低く有害作用はまれであり、一過性の副作用としては胃痛および下痢がもっとも一般的に見られる。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15005642

CDP-コリンの標準的な単独投与量は250~1000mg×2回/日、または500~2000mg×一回/日。

アリセプト、レミニールなどのAChE阻害薬の摂取によってアセチルコリンの必要性が高まるため、アセチルコリン産生を促進するCDPコリンはAChE阻害薬の補完的な役割を果たす可能性があるが、一方でアセチルコリンの過剰発現につながる可能性も理論的にありえる。

リコード法推奨量:1日 250mg×2回

認知症への効果・作用機序

- 神経伝達物質アセチルコリン合成および放出の増加、一部はウリジンへ代謝(ドーパミン作動活性)

- 神経保護

- 記憶想起↑

- 注意力を促進

- グルタチオン活性

- Sirt1活性化因子と相乗効果

- ACTH↑

- TSH↑

- 2g以上で食欲抑制

- ソマトスタチンの阻害

摂取タイミング 主に朝~夕方まで

ウリジン

神経細胞を覆うミエリン鞘の回復

解説

ウリジンは、リボ核酸(RNA)の構成成分のひとつであり、リン脂質の合成に重要な役割を果たすCDPコリンの前駆体。双極性障害、統合失調症、アルツハイマー病、多発性硬化症などの脳疾患では、膜リン脂質の組性変化が認知障害と関連する。

多くの食品、特に酵母や肝臓、ブロッコリなどに豊富に含まれているが、それらが血漿ウリジンを上昇させることは強く証明されていない。ビールにもウリジンが含まれるが、微量であるにも関わらず血中のウリジン濃度を上昇させる報告がある。

ウリジン、DHA、コリンの同時投与は、相加的または相乗的にシナプス膜のタンパク質産生を増加させ、神経細胞の分化およびシナプス形成を増加させる。

摂取量

ウリジンは一般的には500~1000mgの用量が用いられる。ウリジンはそのままでは吸収率が悪く、DHAとの併用投与による増強が必須とされる。

単独では250mgの低用量では舌下投与が効果的に作用するという個人の報告がある。

ウリジンは安全な化合物として知られ、10000mg/日を超える用量で副作用が報告されている。

認知症への効果・作用機序

- 膜リン脂質ホスファチジルコリン合成の促進

- ニューロン膜の増加

- 神経伝達物質アセチルコリンの供給

- ドーパミン産生を増加

- アセチルコリン受容体感度の回復

- 睡眠と関わるウリジン受容体の活性

軸索再生が行われる夜間に備え、夕方~寝る前摂取

DPA・EPAと併用することで相乗効果

プレグネノロン

認知機能に最も重要な役割をもつ神経ステロイド

解説

プレグネノロンは、あらゆるステロイドホルモンの元となることから、おばあさんホルモンとも呼ばれる。

プレグネノロンの濃度は認知能力、記憶能力、抗不安作用、睡眠誘導、脳の可塑性、アセチルコリン濃度と関連する、認知症患者には女性のエストロゲンと並んでもっとも重要な神経ステロイド。

リコード法では、ステロイドホルモンの補充剤としてというよりも、プレグネノロン自体の認知機能への役割の重要性から補充が推奨されている。

プレグネノロンの血中濃度の減少は高齢者の年齢、アルツハイマー病患者の記憶スコアと相関し、アルツハイマー病記憶障害の診断の指標(早期マーカー)としても研究によって提案されている。

摂取量

プレグネノロンはステロイドホルモンの中では安全な部類に入り、一般的なヒトへの投与研究では100~500mgまでが安全であることが示されている。

検査値がわからない場合は寝る前に10mgからスタートし様子を見ながら25mgを上限に増やす。夜間に覚醒したり悪夢を見る場合はプレグネノロンが過剰である可能性。

一回量が25mgを超える場合炎症性ホルモンであるコルチゾールを増やす可能性があるため、リコード法ではそれ以上の摂取は血清プレグネノロンを測定しからとなる。

プレグネノロンが(50~100)の範囲を下回っている場合は、昼食後、夕食後など分散摂取で一日量を増量してみる。朝は相対的に高用量摂取が許容される。

ヤマブシタケ

神経成長因子NGFを有効域にまで増強させる唯一の天然化合物

解説

ヤマブシタケは日本や中国など多くの国に分布する食用キノコで、ライオンズメーン、ヘリシウム・エリナセウスとも呼ばれる。ヤマブシタケは、神経成長因子NGFを増加させる作用があり、NGFの分泌によって神経細胞の伸長および神経細胞の信号を伝えるミエリンの形成を促進する。

動物研究ではアミロイドプラークの蓄積を除去し、ミクログリア、アストロサイトの過剰活性を防ぎ、インスリン分解酵素IDEを増加させ(2倍)海馬の神経新生を促進することが示されている。その他抗不安、うつ病の減少、更年期症状の軽減も臨床研究によって示されている。

摂取量

認知症患者への小規模の臨床研究では、250mg×4回/日投与により8~16週目から高い認知機能のスコアを示した。

onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.2634

ラットにおいて5g/kg/日(ヒト換算60kgの体重で約48g/日)の用量が安全であることが示唆されている。

安全性、相互作用、メカニズムなどの研究は不十分だが、おそらくヤマブシタケはNGFを治療有効域にまで増強させることが可能な唯一の天然化合物であり、認知症患者にとってのNGFの役割の重要性からサプリメントリストに含めている。

NGFは、運動やマッサージ、サウナなど多くの行動療法によっても増加するため、リコード法がしっかり実行できている場合は除外しても良いかもしれない

リコード法では2型へのヤマブシタケ500mg×1~2回の摂取が推奨されている。

運動不足、概日リズムの乱れ、うつ傾向、不安症状、代謝リズムの低下する高齢者に薦められる。

examine.com/supplements/yamabushitake/

認知症への効果・作用機序

- NGFを増強

- 神経細胞軸索および軸索突起の伸長(BDNF単独よりも効果的)

- 短期の空間的な視覚記憶の障害を抑制

- proNGFとNGFの比率を正常化

- 脳のアミロイドβ凝集物蓄積を防ぐ

- タウ凝集物↓

- 脳のリポキシンA4/Lipoxin A4(脳の抗炎症性脂質)増加

- 用量依存的に視床下部のアセチルコリンとコリンアセチルトランスフェラーゼ濃度を増加

バコパ・モンニエリ

記憶力を改善する作用が最も強いアーユルベーダハーブ

解説

バコパ・モンニエリは、不安を軽減し、認知機能を改善する作用のあるインドの代表的なアーユルヴェーダハーブ。

認知機能に影響を与えるハーブは数多くあり作用も重複するのだが、バコパ・モンニエリはその中でも特に記憶力の改善に特徴がある。

効果はすぐには現れず(抗不安作用は比較的早い)、認知機能への効果が発揮するには2~3ヶ月を要することが複数の研究で示されている。

摂取量

標準用量はバコパ・モンニエリに含まれる有効成分バコサイドに依存する。

バコパ・モンニエリの葉パウダー(バコサイド10~20%)では750-1500mg/日

バコサイドを50%にまで高めた抽出物であれば300mg/日が典型的に推奨される。

リコード法では250~500mg×1~2回/日の葉パウダーが設定されており、これはごく標準的な摂取量。アルツハッカーサプリメントも同様。

ヒトでの安全な摂取量上限はわかっていない。ヒトへの研究投与では高齢者において胃腸の副作用が唯一知られており、胃腸への刺激を緩和するために空腹時には摂取しないようにする。

2~3ヶ月に一度2週間程度の休薬期間を設けることで、持続的に効果を維持することができるとされている。

認知症への効果・作用機序

- 集中力を高める

- TPH2活性SERT発現による記憶力の増強

- 視覚情報処理能力↑

- 学習速度↑

- 不安の解消

- 想起能力の改善

- 海馬セトロニン↑

- ドーパミン作動性神経細胞死↓

- アセチルコリン↑

3ヶ月摂取後2週間のオフを設ける。

https://alzhacker.com/bagopa/

イチョウ葉エキス(ギンコ・ビローバ)

脳血流を増加させる・BPSDの改善

解説

血管性認知症の改善薬として有名なハーブ。血流を改善する効果が知られているが、それ以外にも抗炎症作用、神経活性、神経成長因子の増加など、認知症患者にとって多彩な利益があり、多くの研究もなされている。

その他、認知機能の低下抑制、短期記憶の向上、眼の血流、睡眠の質、QOLの改善、抗不安効果、CRPの減少、脳血流の改善、コルチゾールの低下、IL-6の減少、作業記憶の改善、認知機能の処理速度の上昇、BDNFの増加、が研究によって確かめられている。

BPSD

単独の証拠としては認知症の初期において認知的利益があることが確認されているが、進行後であっても妄想などのBPSDを緩和させる効果が示されている。

リコード法では、例えばDHA・EPA、運動など、血流をサラサラにする治療法がふんだんに含まれており、血流の流れを過剰に良くすることを避けることからイチョウ葉エキスはリコード法サプリメントリストには含まれていない。

血流量の流れを良くすればアミロイドはより多く排出されるが、その過程で血管壁を傷つける可能性があり、血液が止まりにくくなることで脳出血のリスクも高まる。

ここはトレードオフの関係にあり判断がむずかしいところだが、イチョウ葉エキスが、その他いくつかのリコード法サプリメントとの併用投与で良好な試験結果を出しており、アミロイドβの排出が鍵となるApoE4キャリアにおいても、より大きな改善を示していることから、無条件に除外するのも管理人としては惜しいと思っている。

ただし、イブプロフェン、ワーファリン、アスピリンなどの血液をサラサラにさせる薬を摂取している。脳出血リスクが高い。高齢者で血管がもろくなっている人などは控えておいたほうがいいだろう。安全性を高めるためには、スタート時は摂取せずに後から追加して徐々に増やしていくことをおすすめする。

認知機能低下の改善の臨床研究では120~360mgが通常用いられる。効果が現れるには数ヶ月から数年と長い期間が必要。

アミロイドの排出を促進したい場合は夜間、夕食後に摂取。BPSDの改善、運動機能を高めたい場合は朝に摂取してみる。

認知症への効果・作用機序

- 毛細血管の血流改善

- 抗酸化活性(過酸化水素)

- SOD活性を高める

- ミトコンドリアのATP、GSH低下を防止

- 抗アポトーシス

- 抗炎症効果(PAF拮抗作用)

- 抗アミロイド(APPプロセシング作用)

- アミロイドβ原線維形成阻害

- タウのリン酸化調節

抗認知症 多機能性サプリメント

レスベラトロール

長寿遺伝子Sirt1活性による多彩な神経保護効果

解説

レスベラトロールは赤ワインに含まれる、長寿効果があるとされているポリフェノールの一種。

レスベラトロールの多彩な作用から神経保護効果が期待されており、主要な目的としてはアルツハイマー病患者で低下されているSirt1を活性することにより、断食の健康効果を模倣し、概日リズムを回復させることが期待されている。

すべてのタイプ 脳血流の増加、オートファージーの誘発、神経保護

1型:LDL-Cを減少、中鎖脂肪酸の減少

1.5型:血糖値の低下、インスリンの低下、インスリン感受性の増加

2型:性ホルモンの増加、ビタミンDの感受性を高める、概日リズムの調整

3型:TNF-αの低下、鉄のキレート、抗菌活性、抗真菌活性、抗ウイルス活性

摂取量

一般的にレスベラトロールの最適な投与量は定まっていない。多くのレスベラトロールサプリメントでは50~500mgが含まれており、脳血流の改善には250-500mgが投与されている。

レスベラトロールは5000mg/日までの摂取量では、胃腸症状、吐き気などを除き副作用は見られていない。多くのレスベラトロール研究者では体重1kgあたり5mg(体重60kgでは300mg)のレスベラトロールが最適量であると考えている。

リコード法ではApoE4を保有する患者では200mg/日、非ApoE4患者では100mg/日の摂取が推奨されている。

アルツハッカーサプリメントでは100mg/日を初期設定している。

少量(5-10mg)でも健康予防効果があることが示されており、その場合はワインやピーナッツなどの食品からの補給も可能。5-10mgの低用量であれば、夜間摂取することで、概日リズムにさほど影響を与えずにレスベラトロールの多彩な効果を得ることができる。

カプセルをばらして粉末をオリーブオイルなどに混ぜてしまうことで、少量使うというテクニックもある。レスベラトロールは運動やカロリー制限などの健康効果模倣物としても知られており、高用量(500mg)ではプロオキシダント効果によって運動の効果を促進する可能性もある。

しかし、これまでの報告では200mgで運動による酸化ストレスへの適応(ミトホルミシス効果)を低下させる報告が存在するため、おそらく運動前の摂取(直前~数時間)は避けておいたほうが良いかもしれない。

認知症への効果・作用機序

- Sirt1↑

- Sirt3↑

- AMPK

- PGC-1αの活性

- 一重項酸素への抗酸化

- 抗炎症

- 抗アミロイド

- タウリン酸化抑制

- MMP9の減少

- アポトーシスによる神経細胞死を保護

- cAMP活性

- BDNFの増加

- NF-κBを調節

- 金属代謝による酸化ストレスからの保護作用

- 金属キレート

朝か昼、高用量は運動前を避ける。

緑茶エキス EGCG

抗認知症薬として最も研究されている超多能性ハーブ

解説

非常に広範囲にわたって認知機能を改善する作用がある多能性治療薬。

緑茶を飲むことによっても効果を発揮するが、緑茶カテキンの有効量を摂取するには抽出温度や時間にも気を配り、基本作り置きではなく毎回煎れることが望まれる。

そういうわけで緑茶による摂取は多少手間がかかるため、サプリメントとして摂取するのも一案。緑茶と併用することによる組み合わせ効果があるという研究者の意見もある。

認知症患者にとっての緑茶カテキンの特筆すべき効能のひとつは鉄キレート作用。

専用の鉄キレート剤にはおよばないが、一般に入手可能なサプリメントとしてはアルファリポ酸と並んで鉄をキレートする作用が最も強く、緑茶カテキン(EGCG)の認知機能改善の主要なメカニズムは鉄の除去作用であると考える緑茶カテキン研究者もいる。

そのため、特に血清フェリチン高値である場合(血清鉄は低いことがある)継続的に摂取していきたい。

摂取量

最低有効量は500mg/日、単回投与量は1600mgまでが許容されるが、吐き気などの副作用を示すことがある。緑茶カテキンは摂取量の増加に応じて効果も高くなる。アルツハッカーサプリメントでは朝1錠、血清フェリチン濃度が高い場合は毎食後1錠を推奨している。

緑茶カテキンは多くの他の他の栄養素、サプリメントと相互作用しポジティブな効果があるため併用摂取が望ましい。ただし炭水化物、フェルラ酸、アスピリンとの併用は緑茶カテキンの吸収率を低下させる。

緑茶カテキン成分EGCGによる肝機能への障害報告があるため肝機能に問題がある、胃腸症状などがある場合は注意が必要。緑茶カテキンも低品質のものは避けておいたほうが良いだろう。

試験管研究で、緑茶成分のカテキンが脂質異常症治療薬であるアトルバスタチンの取り込み阻害、ジゴキシンの輸送の減少が確認されている。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26426900?dopt=Abstract

examine.com/supplements/green-tea-catechins/

認知症への効果・作用機序

- PKC、MAPKおよびPI3K / Aktシグナル伝達経路の活性化および阻害

- 抗酸化作用の増強(ラジカル消去、脂質過酸化)

- 金属キレート化特性

- 細胞生存遺伝子および細胞死遺伝子の調節(抗アポトーシス作用)

- 神経突起の成長

- ミトコンドリア電位の安定化

- 鉄キレートによるアミロイドβ、タウおよびα-シヌクレインの抑制(内因性防御の生成)

- シナプスドーパミンの上昇(COMT活性阻害およびDATインターナリゼーションによる)

- 非アミロイド形成に傾くsAPPαの産生(αセクレターゼ増加のAPPプロセシング)

- アミロイドβフィブリル化、アミロイドβプラークの阻害

- タウの蓄積、NFT生成の阻害

- α-シヌクレイン線維化の阻害

- AQP4↓

オリーブリーフ抽出物

抗菌・抗ウイルス作用 オートファジー(UPS)を活性

解説

オリーブの葉から抽出されたオレウロペインおよびヒドロキシチロソールが主な生物活性成分。非常に広範囲の薬効をもつハーブだが、他のハーブではあまり見られないオリーブ葉独特の効能に抗菌および抗ウイルス作用、プロテアソーム系オートファジーの活性がある。

リコード法の公式ハーブではないが、高ポリフェノール含有のエキストラバージンオリーブオイルをブレデセン博士らが推奨しており、ポリフェノールに関してはそれらと同様の効果がある。

ただし認知症に重要な有効成分であるオレウロペインは圧倒的にオリーブリーフに多く含まれている。

・オリーブリーフサプリメント オレウロペイン 20~40mg/1錠

・バージンオリーブオイル オレウロペイン 0.2~0.4mg/100cc

価格が高く入手の難しい高ポリフェノールのオリーブオイルを探し回るよりは、オイル品質が保証されたエキストラバージンオリーブオイルと組み合わせてしまったほうが現実的ではないかと考えている。

その他、他のハーブには見かけないユニークな効能があり安全性も高いことから、当サイトでは推奨している。特に3型関連。

すべての型 DNA損傷を強力に減少、UPSの活性

1型:LDL酸化からの高い保護効果と減少、HDL-Cを増加、LDL-Cを減少、脂質過酸化反応の減少

1.5型:糖尿病患者の血糖値を低下、HbA1cの減少、炭水化物の吸収速度を減少

2型:テストステロンの増加、

3型:グルタチオンペルオキシダーゼ酵素の活性、抗菌活性、広範囲の抗ウイルス活性

レビー・パーキンソン病:UPSの活性、ドーパミンニューロンの損傷防止

オリーブリーフの一般的な摂取量は500~1000mg

オリーブリーフは高用量でも安全性が高いと考えられているが、明確な安全摂取量上限は不明。

ラットにおける無毒性量(NOAEL)はヒト換算で約19355mg以上(2000mg/kg)であることが見出されている。

抗アミロイド作用を主とするサプリメント

クルクミン-ロングビーダ

アミロイドとタウを除去するハーブで最も重要な抗認知症サプリメント

解説

クルクミンはカレーなどに含まれる黄色い色素成分のポリフェノール。

非常に多彩で強力な抗炎症効果をもち、複数のメカニズムによってアミロイドβを排出する作用をもつ。1型と3型、ApoE4保有者には特に推奨されるハーブ。

すべての型 DNA損傷を低減、アミロイドβ凝集の阻害、脳内のDHA濃度を上昇

1型:抗炎症、CRPの低下、HDL-Cを上昇、脂質過酸化反応の減少、中鎖脂肪酸の減少、IL-6の低下、IL-1βの低下、アミロイドβの排出を増加

1.5型:インスリンの分泌、インスリン感受性の増加

2型:抗アンドロゲン活性

3型:抗うつ作用、抗不安作用、金属キレート

安全性

一般には8g/日を超えない用量での短期的使用では毒性は生じないと考えられている。クルクミン4g/日の投与では、下痢、腹部膨満、胃食道逆流症の副作用を示すことがある。

有効な治療方法が他に存在しない疾患(例、膵臓がん)の場合8g/日を超える用量が用いられることがある。

単体のクルクミンには肝機能を高める作用があるが、対照的にクルクミンを含有するウコンの摂取では、薬物性肝障害の報告が多く、肝機能を悪化させる可能性があることから、市販のウコンサプリメントには注意が必要。

数年にわたる長期投与では胆嚢萎縮のリスクが存在する。

認知症への効果・作用機序

- 脳内の抗酸化

- 抗炎症、アミロイドβの凝集を防ぐ

- アミロイドβのオートファジー作用を増強

- ミクログリアの増殖を抑制

- 有害金属・化合物をキレート

- タウタンパクリン酸化阻害

- コレステロール低下

- GSK-3β↓

- シクロオキシゲナーゼ(COX-2)↓

- IL-1↓

- IL-6↓

- TNF-α↓

- ホスホリパーゼ転写因子酵素を阻害

- AP-1↓

アシュワガンダ

アミロイドβの排出を強力に促進

解説

インドのアーユルヴェーダ医学で用いられる代表的な薬草のひとつで、不安や、不眠症、ストレス性のうつ病を緩和する強い効果がある。認知症におけるアシュワガンダ摂取の最大の意義は、βアミロイドの排出を促進すること。

その他、記憶力、注意力、情報処理速度を改善、パーキンソン病症状の改善、甲状腺機能の強化、LDLコレステロールの低下、強迫性障害の緩和など、多彩な抗認知症効果が期待されている。

アミロイドβの排出を促すため、アミロイドβが保護因子として作用している3型では理論的にはまず毒素のデトックス治療を行う必要がある。

3型であってもアミロイドβの排出は必要であり、少なくとも3型が部分的に混合しているタイプでは摂取のメリットが上回ると考えている。

またアシュワガンダは、アドレナリン、ドーパミン、セロトニンなどの神経伝達物質へも複雑に影響をおよぼすため、通常はやる気や集中力が高まるなど好影響が見られるが、怒りっぽくなるなどの感情的な症状にも注意しておく。

他のサプリメントとは別にアシュワガンダだけを一錠からはじめて、1~2週間摂取してみて認知機能の悪化や症状に異変が見られるようであれば中止する、または量を調整すること。まれなケースとしては、DLST陽性の特異体質である男性がアシュワガンダの過剰摂取により薬物肝障害肝障害を発症した症例報告がある。

アシュワガンダの認知症患者に有用な摂取タイミングは夕食後だが、運動能力や、意欲を上昇させる効果もあることから、朝や昼の摂取も良いかもしれない。

ただしアシュワガンダは食事と必ず一緒に摂取すること。

摂取量

リコード法では500mg×2回/日が推奨されている。

摂取量に関する情報は限られているが、典型的には450~2000mg/日の用量が用いられる。

アルツハッカーサプリメントでは300mg×昼・夜で設定している。

朝MCTバターコーヒーなどを摂取する場合、胃腸症状に問題がなければ追加で一錠加えても良い。

認知症への効果・作用機序

- LRP(低密度リポタンパク質受容体関連タンパク質)を高めアミロイドβを排出

- 皮質ニューロンの成長

- 抗不安

- ストレスに伴う疲労認知障害などの合併症状を軽減

- 総コレステロールを10%減少

- モチベーションを増加

- CRP↓

- コルチゾール↓

- LTP増強

ミルクシスル(まりあざみ)

アミロイドβの肝臓での処理能力を高める・万能の解毒作用

解説

ミルクシスルは有効成分シリマリンを含む、主に肝臓や胆嚢疾患の治療、肝機能強化のために用いられるハーブ。肝臓は解毒処理をする際に有毒物質が産出されるが、その有毒物質によって生じるフリーラジカルによる損傷を軽減することができる。

ミルクシスルは、伝統的に2000年以上、アルツハイマー病やパーキンソン病のような神経学的な症状の疾患にも使われてきた。

アミロイドβは脳だけではなく体内を循環し、その過程において肝臓で処理されることから、ミルクシスルが肝機能を強化することで循環アミロイドβを減少させる可能性があることがいくつかの試験的な研究で示されている。

リコード法の公式のハーブではないが、一部のリコード法実践医でも用いられている。

インスリン抵抗性を改善させる作用もあり、すべてのタイプに有用だが、1型、1.5型に特に推奨されるサプリメント。

アフラトキシン、マイコトキシン、グラム陽性細菌などへの抗菌活性、抗ウイルス作用も示されていることから3型の一部の患者においても有益かもしれない。

安全性

ミルクシスルは安全なハーブサプリメントであると考えられており、一般的にはシリマリン420mg/日の投与量が用いられる。

2100mg/日までの経口投与は、十分に安全性が許容されている。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19841158?dopt=Abstract

低品質のミルクシスルサプリメントでは反対に肝機能の低下を招く事例報告があるため、信頼性の高いものを選びたい。

認知症への効果・作用機序

鉄吸収を減少

フェルラ酸

脳内の強力な抗炎症剤・アミロイドβオリゴマーの特効薬

解説

中国の伝統的な漢方薬成分であり、日本でもフェルガードの有効成分として知られているフェノール化合物。

食品からも日常的に1~20mgが摂取されており、米ぬか、たけのこ、スィートコーン、ポップコーンなどに豊富に含まれる。ただし多くの食品中のフェルラ酸は繊維と結合しており、生体吸収率は腸内細菌や食品に大きく影響される。(ビール74%、トマト11~25%)

フェルラ酸は、持続的かつ強い抗酸化、抗炎症作用と強力なアミロイドβオリゴマーの除去作用から、アルツハイマー病などの神経変性疾患への効果が期待されている。

大きくフェルラ酸は、抗炎症性、抗アテローム性動脈硬化性、抗糖尿病性、抗老化性、神経保護性、放射線防護および肝臓保護効果といった広範な治療特性を示す。

特性としては1型、1.5型、に薦められるが、抗菌、抗炎症、抗アレルギー、肝保護、抗血栓、抗ウイルス、血管拡張作用など幅広い生物学的効果を有することから3型にも推奨されうる。

フェルラ酸は食品に多く含まれる化合物であるため食品からの摂取では安全性が高いと予測されるが、海外ではそれほど知名度の高い抗認知症薬ではなく、サプリメント投与によるヒトでの安全性の研究データは限られている。

アルツハッカーサプリメントでは、国内で用いられる摂取量を参考に125~250mgを設定している。

www.mdpi.com/2072-6643/7/7/5246/htm

認知症への効果・作用機序

- 脳内の強力な抗酸化

- 神経炎症の緩和

- アミロイドβの無毒化作用

- 海馬ニューロンの細胞死を抑制|αシヌクレインのオリゴマー化を防ぐ

- 有害金属キレート

- IL-1β↓

- cAMP↑

- PDE4阻害剤

- HSP70↑

- ヘムオキシゲナーゼ↑

- βセクレターゼの調節

腸内フローラを整える

プロバイオティクス

リーキーガットの有無を調べて、可能性がある場合は控えて、まずはボーンブロスやグルタミンパウダー、食物繊維などで回復を目指す。リーキーガットが修復された後にプロバイオティクスを摂取する。リーキーガットがある状態で、腸内細菌叢の活性化剤でもあるプロバイオティクスを摂取することで反対に悪化する可能性がある。

相性があるので、下痢、便秘、鼓腸など合わない場合は異なるタイプ、他のメーカーのものを試してみる。または摂取しないということも十分に選択肢として存在する。

単純炭水化物の摂取、PPI、オピオイド、抗生物質などとプロバイオティクスの併用はSIBO(小腸内細菌増殖症)のリスクが高まる。

食物繊維

PGX

サイリウム

解説

プロバイオティクスの効果が感じれない場合、プロバイオティクスの種類の問題ではなく、それらをサポートするプレバイオティクス(食物繊維・オリゴ糖、レジスタントスターチなど)の不足である可能性を疑ってみる。

管理人も下痢が続いたときに、あれこれプロバイオティクスを変えてみて変化が起きなかったが、食物繊維を加えるとピタッと下痢が治ったことがある。

食事から食物繊維摂取を心がけるようにしたいが、野菜などからの食物繊維が不足する、プロバイオティクスを摂取しても便秘になったり下痢が続くようであれば食物繊維を検討してみる。

グルタミン

腸バリアを修復し免疫力を高め、適量摂取でオートファジーを活性化させる

解説

グルタミンはアミノ酸の一種であり、グルコースよりもより好ましいエネルギー源。アルツハイマー病患者さんでは、グルタミンを産生するグルタミン合成酵素が障害を受けている。リコード法で、空腹時の飢餓感を抑制するために摂取が推奨されているが、リーキーガットの修復、炎症抑制としても有効。味は淡白なため水に溶いて飲むことができる。

- 腸内バリアの回復

- 脳の抗炎症効果(熱ショックタンパク質を誘導、IL-8産生の調節)

- 免疫力を高める(特にNKk細胞機能を強化)

- 筋肉の成長を促進させる

- インスリン感受性を改善し食後血糖値を低減する。(GLP-1応答の増強)

- GABAを産生する

- アミロイドβを低下させる。(グルタミン合成酵素の枯渇タウリン酸化を増幅)

- 適量摂取でオートファジーを活性化させる。(FOXO依存)

- 適量摂取でアンモニア毒性から脳を保護する。

概日リズム・睡眠

メラトニン

睡眠のリズムを改善 抗酸化剤の優等生

解説

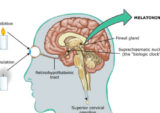

メラトニンは、睡眠を調節するホルモンとしてよく知られている。高齢者、アルツハイマー病患者では松果体からのメラトニンの分泌が減少しており、概日リズムが崩れやすい。

またメラトニンは、それ自体が他の抗酸化剤と比べても群を抜く優秀な抗酸化物質であり神経保護効果も有する。(似たような目的で処方されるロゼレムにはその効果はない)

低用量でのメラトニンの投与は睡眠リズムの調節が主目的となるが、中用量から高用量では神経保護作用による認知機能改善を目的として投与される。

摂取量

メラトニンはかなりの高用量(500mgの経口)であっても毒性作用がないことが明らかになっている安全性の高いホルモン。リコード法で推奨されるメラトニンの摂取量は0.3mg~20mgと幅があり、これは一般的なメラトニンの摂取量においてもほぼ同様。

これはメラトニンが安全性の高い化合物であることとも関係しているが、メラトニンの神経保護効果をどこまで求めるかによることから上限値が大きく異なる。

睡眠のリズム調節だけが目的であれば0.3mg~0.5mgあたりがレンジだが、典型的には3~5mgが投与される。しかし睡眠時間の短さ、睡眠障害、睡眠時無呼吸症候群の有無などから、摂取量10~20mgと大幅に増やしたほうが効果的であるケースもある。

若い人では3~5mgを超えるあたりの投与量では就寝中の中途覚醒を促すことがあるため、摂取量を少なくするか、より長時間作用する徐放タイプのメラトニンを検討してみても良いかもしれない。

一般的に高齢者ではメラトニンの排出能力が低いため、特に高用量では徐放剤を摂取しなくても体内のメラトニン濃度は持続するかもしれない。

リコード法推奨量:0.5~3mg~20mg

認知症への効果・作用機序

- 睡眠の改善(概日リズム)

- レム睡眠行動障害の緩和

- 脳の抗酸化(OH、ROS、RNS)

- 抗炎症(シクロオキシゲナーゼ/COX-2)↓

- 抗アミロイド作用

- 銅のキレート

- 抗アポトーシス

- グルタチオンを増強

- テロメアの阻害

- APPプロセシングを介した抗アミロイド

- コリン作動系への保護作用

- インスリン受容体の回復

- GSK-3を阻害

- LTP増強

- AQP4↑

フォルスコリン

身体リズムに刺激を与え概日リズムを取り戻す

解説

フォルスコリンはインド原産のコレウス・フォルスコリに含まれる主要な活性成分。知られている中では、細胞の情報伝達を担う物質のひとつであるサイクリックAMP(cAMP)を直接的に活性化させる唯一の成分。

cAMPは多彩な作用を有するが、軸索の伸長と再生、シナプス可塑性、シナプス伝達の促進など神経細胞へ影響をおよぼす多くの研究がある。

bsd.neuroinf.jp/wiki/サイクリックAMP

cAMPは脳下垂体からのホルモン分泌にも重要な役割をもち、プロラクチン分泌を増加させることが研究で示されている。その特性からホルモン分泌に障害がある代謝活性の低い2型に推奨されるが、NFκ-Bを強力に抑制する作用もあることから1型へも勧められるかもしれない。

フォルスコリンの一般的な投与量は25mg×2回 または50mg×1回。経口摂取での有効性、安全についての信頼できるデータは限られているため、アルツハッカーサプリメントでは、朝または昼に10mg一回/日の低用量摂取をオプション選択として設定している。

また他のサプリメントと比べると食事や薬物の影響を受けやすいところがあり、例えば多量のでん粉類と併用摂取で有毒になる可能性が動物実験で示されている。

血圧を下げる作用があるため、高血圧を低下させる薬と併用すると、血圧が低くなりすぎる可能性がある。カルシウム拮抗薬などとの飲み合わせは避けておいたほうが良い。

血液の凝固を防ぐ作用があるため、抗凝固剤、抗血小板薬との飲み合わせには注意が必要。

胃酸値を上昇させるため、胃潰瘍のある人では摂取を控える。

インスリン抵抗性の改善

たんぽぽコーヒー

抗認知症成分と糖代謝改善成分がてんこ盛りのコーヒー

午後3時以降はコーヒーはデカフェも含め禁止

コーヒーが飲みたい人は、代わりにたんぽぽコーヒーを飲む。(1.5型に特におすすめ)

ベルベリン

インスリン抵抗性・血糖値の改善(糖尿病)

リコード法基準:空腹時インスリン4.5以上、空腹時血糖値90以上、HbA1c5.5以上のいずれかに該当

認知症への効果・作用機序

- 血糖値を低下

- HbA1cを低下

- 総コレステロール値を低下

- HDL-C↑

- 空腹時のインスリンを低下

- LDL-C↓

- トリグリセリド↓

- AMPK↑

- LTP維持

- 抗うつ効果

- AchEおよびBchE阻害作用

- βアミロイドレベル↓

- 血管弛緩作用

- PPARγ↓

- レプチン36%↓

- CYP3A4およびCYP1A2阻害

- 血管新生

- mTOR阻害

- AQP4↑

管理人推奨量:アルツハイマー病患者全員 50-100mg (百草丸5粒相当)

シナモン

強力な抗酸化作用・糖代謝の改善

認知症への効果・作用機序

- NF-κB↓

- COX-2↓

- NO↑

- リポ多糖誘発腫瘍壊死因子α↓

- 脳の虚血性損傷保護

- BDNF↑

- NT-3↑

- PARK7↑

- βアミロイドオリゴマー↓

- タウ凝集↓

- インスリン増強20倍

- 2型糖尿病の脂質プロファイルを改善

ピコリン酸クロム

インスリン感受性の改善

認知症への効果・作用機序

- AMPK↑

- フィチン酸で阻害される

- 耐糖能の改善

- インスリン感受性の増加(特に視床下部)

- メラトニン濃度↑

- 食欲低下

- 非定型うつの改善

- ワーキングメモリの活動と関連する右視床、後部頭頂領域、両側前頭領域の活性

リコード法推奨量:400mcg~1mg