Contents

Science, Values, and the New Demarcation Problem

link.springer.com/article/10.1007/s10838-022-09633-2

要旨

近年、多くの科学哲学者は、科学に対する「価値ぬき説」を否定し、非エピステーミックな価値が科学的探究において正当な役割を果たすと主張している。しかし、この哲学的立場は、科学における価値の影響の正当性と非正当性をどのように区別するかという問題を提起している。本稿では、この「新しい」境界設定問題に取り組もうとする人々は、哲学者たちが科学と非科学を区別する方法を見つけようとした「古い」境界設定問題から教訓を得ることができると主張する。

この問題に取り組んだ人々の多くは、科学を定義するための必要十分条件を提供しようとする努力が失敗に終わることを発見し、この問題に対する最善の解決策は、科学的仮説、理論、研究プログラムをいくつかの共通規範の観点から特徴付けることであると結論付けた。

私たちは、科学に対する正当な価値観と非正当な価値観の影響を区別しようとする人々は、同様のアプローチを採用するのが良いだろうと提案する。

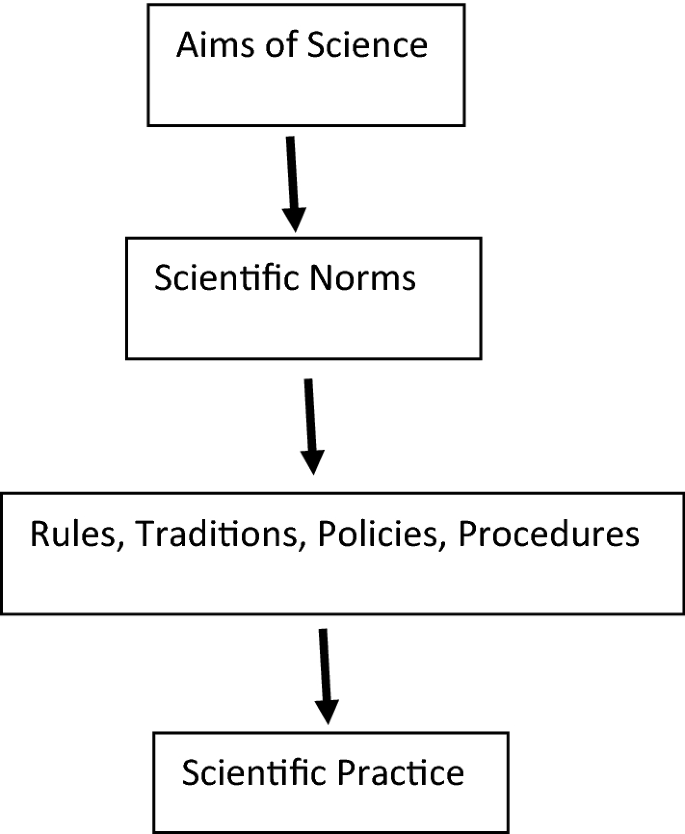

適切な価値観の影響を識別するための必要十分条件を確立しようとするよりも、規則、慣習、方針、手続きによって科学的実践に導入可能な一連の認識論的・倫理的規範への準拠に基づいて科学活動を評価する方がより実りあるものとなるであろう。

1 はじめに

20世紀には、科学哲学者の多くが、科学は道徳的、社会的、経済的、政治的価値といった非経験的な外的価値の影響を受けないようにすべきであるとする考え方に賛同していた(Douglas2009)。この考え方の支持者は、研究資金の有無や研究実施に対する倫理的制約など、社会的・経済的条件が科学的実践に影響を与えうることを認識していたが、こうした条件を生み出す価値観が、科学の認識論や方法論の内部にある判断や意思決定に影響を与えることは許されないと主張した。科学そのものは、外部の価値観からできるだけ自由であるべきだ(Douglas2009)。

一部の哲学者(Haack2004; Betz2013; Hudson2016など)は依然として科学に対する価値なき理想のあるバージョンを受け入れているが、他の哲学者は価値なき理想を否定し、科学者は探求の様々な段階での判断や意思決定に外部の価値を取り入れるべきだと主張している(Douglas2009; Steel2010; Kourany2010; Elliott2017; Brown2020)。科学と外的価値の関係についての哲学的思考のこの変化は、外的価値が仮説や概念の形成、理論の構築、仮説や理論の受容といった作業に関する判断や決定に適切に影響すると主張した哲学者、歴史家、科学社会学者が開発した価値なき理想に対する鋭い批判に大きく起因している脚注2。

しかし、価値ぬき説を否定することは、正当な価値影響と非正当な価値影響をどのように区別できるのかという新たな問題を引き起こす(Holman and Wilholt2022; Resnik and Elliott2019)。非正当な価値観の影響は、科学の完全性、信頼性、信用性を損なう可能性があるため、この問題の解決は科学と社会にとって重要な意味を持つ(Resnik2007;2009; Goldenberg2021)。科学に対する価値観の腐敗のよく知られた例として、製薬会社、タバコ会社、食品会社、エネルギー会社が経済的利益を促進するために行った詐欺的、偏った、誤解を招く、あるいは再生不能な研究が挙げられる(Resnik2007;2009; Michaels2008; McGarity and Wagner2008; Oreskes and Conway2010; Holman and Elliott2018; Richie2020)。しかし、価値観の腐敗は民間企業に限ったことではなく、学術研究者は自分のキャリアや経済的利益を促進するためにデータを捏造、改ざん、欺瞞的に操作することがあり、環境、政治、消費者の利益団体から資金提供を受けた研究者は、公衆衛生や環境の保護といった「価値ある」目的のために科学を操作、歪曲することがある(Wagner and Steinzor2006, McGarity and Wagner2008, Resnik2015, Ritchie2020, Saphier2021, Shamoo and Resnik2022)。

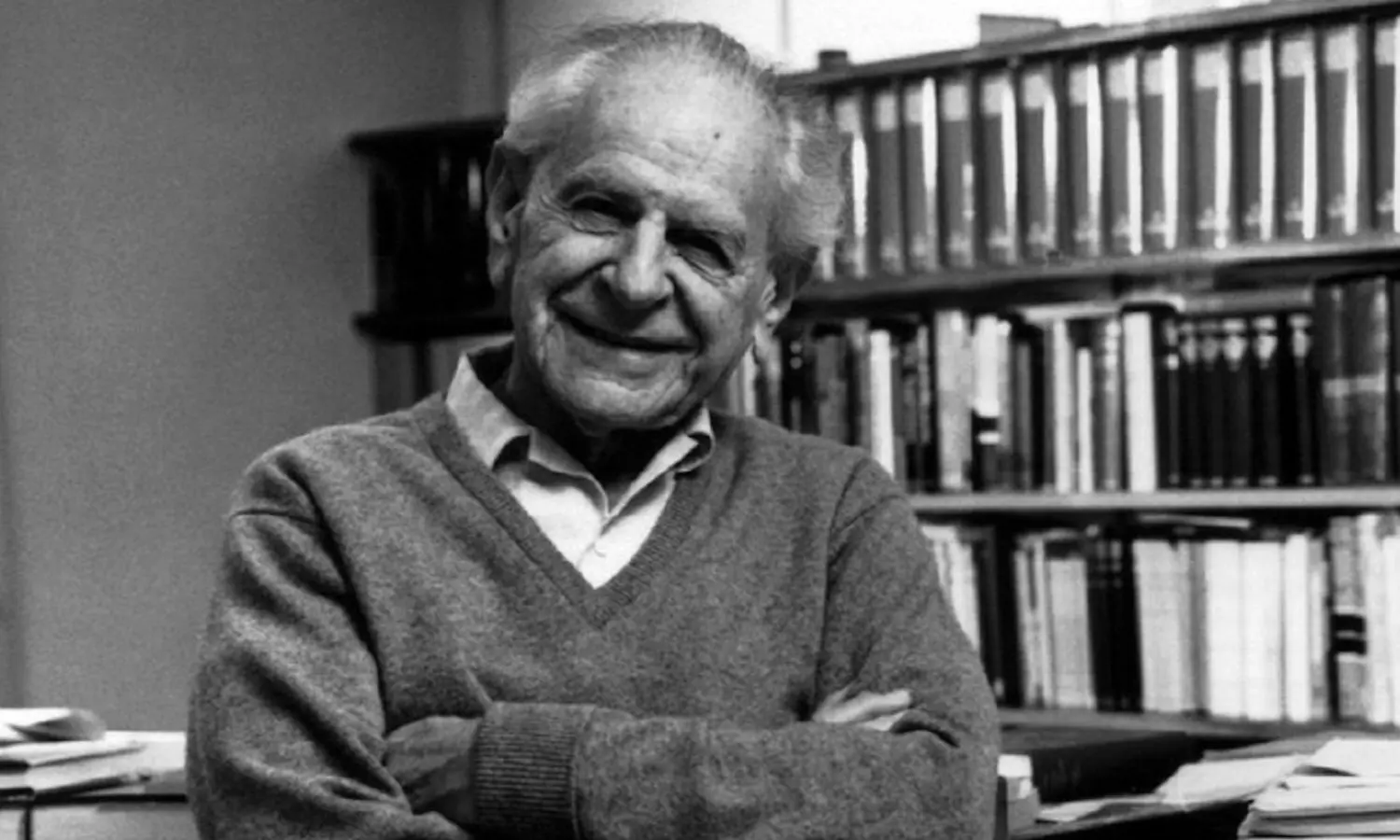

HolmanとWilholt(2022)は、科学に対する外部からの価値的影響を正当的なものと非正当なものとをどのように区別するかという問題を、「新しい」境界設定問題(new demarcation problem)と呼んでいる。これは確かに科学哲学の新しい問題ではあるが、カール・ポパーが最初に定式化した本来の境界設定問題とどのような関係があるのかは、完全には明らかではない。両問題に共通するのは、科学的とみなされる理論や仮説の実際的な適用に関する懸念である。ポパーが科学と疑似科学を区別することを重要視した理由の一つは、疑似科学とみなされる理論が社会に有害な影響を与えることを防ぐためである(Popper1959;1963; Magee1985)。新たな境界設定問題に取り組む哲学者たちも、研究が社会に悪影響を及ぼすことを防ぎたいと考えているが、彼らは疑似科学の影響よりも、偏った科学、誤解を招く科学、詐欺的な科学が社会に及ぼす影響のほうに関心がある(Douglas2009; Resnik and Elliott2019; Koskinen and Rolin2022).

「境界設定問題」(demarcation problem)とは、科学と非科学(あるいは擬似科学)の間の明確な境界線を引くことが困難であるという哲学的な問題である。哲学者、科学者、歴史家らは、何が真の科学であり、何が科学的でないのかを明確に区別する基準を提案しようと努力していた。

この問題は科学哲学の中で重要な位置を占めており、カール・ポパーは、科学的理論が「反証可能性」(falsifiability)を持つことが重要だと主張した。反証可能性とは、理論が経験的な観察や実験によって否定される可能性があるという性質である。一方、トーマス・クーンは、科学的なパラダイムの変化を説明する「科学革命」の概念を提案した。

しかしながら、境界設定問題の解決策は依然として十分な合意を得ていない。科学と非科学の間の厳密な区別が困難であることから、この問題は哲学的な議論として続いている。(by GPT-4)

なぜなら、正当な価値観の影響と非正当な価値観の影響を区別するためには、良い科学と悪い科学の違いについて説明する必要があり、これは簡単な作業ではないからだ。ある研究は、外部の価値観によってさまざまな形で腐敗しているにもかかわらず、科学的であると認識されるかもしれない。例えば、製薬会社がスポンサーとなり、自社の新しい高血圧治療薬が競合薬よりも優れていると主張する研究は、サンプルサイズが不十分、対照群、盲検化、無作為化の欠如、記録管理の不備、偏ったデータ解析や解釈のために、この結論に対する良い証拠を得ることができないかもしれない(Gallin et al., 2018)。当初の境界設定問題のキーポイントは「この理論や仮説は科学的か」だったが、新たな問題のキーポイントは「この実験、臨床試験、調査、縦断研究、メタ分析、系統的レビュー、その他の研究成果物は外部の価値観に不適切な影響を受けていないか」である。

この論文では、良い科学と悪い科学の区別に関わる複雑さとニュアンスに対応する、新しい境界設定問題へのアプローチを擁護する。私たちのアプローチは、科学と非科学を区別し、良い科学と悪い科学を区別するのに役立つ認識論的・倫理的規範を説明するが、この重要な最初のステップを越えて、これらの規範を特定し実施するのに役立つ規則、方針、手順を含む。また、例えば、ある調査研究を裁判の証拠として認めるべきか、あるいは医薬品の規制に関する意思決定に用いるべきかを判断するための実践的な指針を提供するのに役立つ一連の質問も用意している。

私たちの議論は以下のように進められる。

第2章では、科学と非科学を区別するための必要十分条件を開発しようとした結果、科学が非常に多様で複雑な活動であること、またこれらの定義が科学の等級を区別するのに適していなかったことから、大きな困難に直面したことを説明する。

第3章では、価値ぬき説に対する主要な議論を概観し、この理想を否定することが、いかに正当な価値影響と非正当な価値影響を区別するかという問題につながるかについて示す。

第4章では、この新しい境界設定問題を解決するためのいくつかの試みを検討し、批判する。

第5章では、新しい境界設定問題に対する私たちのアプローチを開発する。このアプローチは、元の問題を解決する試みの失敗から学んだ教訓に基づくものである。

第6章では、医薬品と化学物質に関する規制の決定に関わるケーススタディを用い、私たちのアプローチを説明する。

2 境界設定問題の原型

科学と非科学をどのように区別するかという問題は、20世紀の科学哲学における重要な認識論的問題だった(Mahner2007; Fasce2017)。この問題は、知識は検証可能でなければならないという論理実証主義の中核的な信条にルーツがある。脚注3信念(または声明)は、観察、試験、実験、または論理的・数学的証明によって、その真偽を判断できる場合に検証可能となる(Carnap1928; Reichenbach1938; Ayer1946)。例えば、「エタノールは可燃性である」という文は、酸素と炎の存在下でエタノールが発火するかどうかという実験によって検証することができる。x+y=x-(-y)」という文は、プラス記号、マイナス記号、等号の定義から推論することで、数学的に証明することができる。しかし、「魂は不滅である」という言葉は、観察、テスト、実験、論理的、数学的、証明によって検証することができないので、知識とはみなされない。

1950年代後半になると、ウィラード・クワイン(1951、1953、1955、1960)、ウィトゲンシュタイン(1973[1953])、ウィルフリッド・セラーズ(1956)、ルイス・フォイヤー(1951)などによる批判の結果、知識と言語に対する検証主義的アプローチは哲学者の間で支持されなくなりつつあった。ポパーは、理論や仮説が科学的だろうかどうかを判断するための簡単なテストを提案した:理論は、それが反証可能であれば科学的であり、そうでなければ科学的でない。理論が科学的だろうかどうかは、反証可能だろうかどうかである。反証可能な理論とは、観察、テスト、実験によってその理論が反証されうる場合である(ポパー1963)。占星術のような疑似科学的な理論は反証不可能だが、天文学のような科学的な理論は反証可能である。また、ポパーは、理論や仮説が偽であることを証明することはできても、真であることを証明することはできないとしている。したがって、科学的方法は、仮説を提案し、それが誤りであることを証明しようとするものであり、ポパーが「推測と反駁」と呼ぶものである(Popper1959;1963; Magee1985)。

ポパーが境界設定問題を解決しようとした動機は、単に知的なものだけでなく、実用的なものであった。ポパーは、この問題を解決することが、心理学や政治学といった実践的な学問に重要な意味を持つことに気づいたのである。ポパー(1963)は、フロイトの精神分析とマルクス主義にこの問題を適用し、これらの理論は反証不可能なため、非科学的な理論であると論証した。これらの理論は非科学的であるため、心理療法や政治など、人間の幸福がかかっているような応用的な文脈で使用することには注意が必要である(Magee1985)。ポパーの時代以降、他の作家も、法律、医学、工学、教育、公共政策など、数多くの応用的文脈において、科学と非科学を区別できることの重要性を強調してきた(Kitcher1983; Resnik2000; Haack2014)。境界設定問題の実用的な重要性は、それが科学哲学において重要な問題であり続ける理由の一つである(Pigliucci and Boudry2013; Hansson2017a)。

ポパーの境界設定問題の定式化と彼の提案した解決策は、かなり単純なものだった。問題は、科学と疑似科学をどのように区別するかということであり、解決策は、この判断を下すための必要十分条件を確立するテストを開発することである。しかし、その後の哲学的探究により、境界設定問題は当初考えられていたよりもはるかに複雑で微妙であり、科学と疑似科学を区別するための単純なテストは存在しないことが明らかになった(Hansson1996;2009;2017b; Mahner2007; Pigliucci and Boudry2013; Fasce2017; Boudry2021)。

ポパーの解決策の重要な弱点は、理論や仮説を科学的と見なすための必要条件を提供しないことである。なぜなら、科学には基礎となる理論、仮説、概念、原理が含まれており、それらはいかなる直接的な方法でも改竄可能ではないからである(Resnik2000)。質量・エネルギーの保存、エントロピーの法則、自然の均一性など、物理学における重要な基礎原理は、個々の実験では反証できない。例えば、ある実験が物理的なプロセスやシステムが質量エネルギーの保存に違反していることを示すように見えたとしても、物理学者はこの原則を否定はしないが、実験の健全性を疑問視するか、原則に違反していない理由を説明する方法を見つけるだろう。科学者は、特定のテストや実験に基づくのではなく、信念の体系においてそれらが果たす説明的役割に基づいて、多くの基礎的な科学的アイデアを受け入れたり拒否したりする(Duhem1914; Quine1955; Thagard1988; Kitcher1993)。

ポパーの解決策は、仮説の理論を科学的とみなすための十分な条件を提供するものではない。なぜなら、疑似科学的な理論や仮説の中には、反証可能なものもあるからだ。例えば、「火星は暴力的な行動を引き起こす」という占星術の主張は、火星が地球に対して異なる位置にあるときの暴力の割合を観察することによって検証することができる。偽科学の理論が問題なのは、それが検証不可能であることや、偽りであることではない。歴史上、多くの科学的理論や仮説(フロギストンやエーテル理論など)が誤りであることが判明している。問題は、これらの理論の支持者が、それが誤りであるという十分な証拠があるにもかかわらず、それを受け入れ続けていることである(Thagard1978)。

ポパーの時代から、哲学者、歴史家、科学社会学者たちは、境界設定問題に対する代替案を提示してきた。これらの解決策の多くは、研究コミュニティ、プログラム、ディシプリン、パラダイムなど、仮説や理論よりも大きな分析単位に焦点を当て、一部は科学の歴史的、心理的、社会学的特徴を扱っている(例えば、Lakatos1970; Merton1973; Thagard1978; Bunge1982; Ruse1996; Hansson1996;2009;2017b; Mahner2007; Pigliucci and Boudry2013; Boudry2021参照)。

例えば、Paul Thagard(1978) は、占星術の理論が疑似科学的かどうかではなく、研究分野としての占星術が疑似科学的かどうかを問うた。Thagardは、占星術師が信用されない理論に固執し、確認できない証拠(または異常)を無視するため、占星術は疑似科学であると主張した。しかし、Thomas Kuhn(1962)がそのブレイクスルー著書『科学革命の構造』で記録したように、20世紀初頭の量子力学を拒否した物理学者など、高名な科学者もまた、時として不信任な理論に固執し、異常を無視する。イムレ・ラカトス(1970)も、仮説や理論よりも大きな分析単位に着目している。ラカトスは、科学的な研究プログラムと非科学的な研究プログラムを区別するために、進歩性という概念を用いることができると主張した:科学的な研究プログラムは時間とともに進歩し、非科学的なプログラムは停滞する。この考え方の問題点は、科学的な進歩の定義や測定が困難であることである(Laudan1977)。

その代わり、科学と疑似科学を区別するための必要十分条件を明示することで境界設定問題を解決しようとする試みは、(1) 科学的実践の多様性と複雑性を適切に考慮すること、(2) 科学のグラデーション(善から悪まで)を区別すること、という二つの大きな、おそらく乗り越えられない困難があることを論じる(Dupré1993; Resnik2000; Boudry2021)。

科学は、方法論、手順、データセット、推論パターン、仮説、モデル、理論、道具、伝統など、非常に多様で複雑な活動である(Kuhn1962;1977; Hull1990; Kitcher1993; Ziman2000; Boudry2021)。科学には、素粒子物理学、宇宙論、コンピュータサイエンス、バイオインフォマティクスなど、高度に理論的・数学的な分野と、医学、農学、薬学、生化学など、応用・実験的な分野がある。粒子加速器、ガスクロマトグラフ、電波望遠鏡などの複雑な装置を用いてデータを収集する科学者もいれば、人にインタビューしたり、人間や動物の行動を観察したりしてデータを収集する科学者もいる。また、データを集める前に特定の仮説を立て、それを検証する科学者もいれば、統計的なアルゴリズムを使って既存の大規模なデータセットを分析する科学者もいる。科学者は、世界中のあらゆる国で、学術界、民間企業、政府、医療、法執行機関、軍隊など、さまざまな場面で活躍している(Ziman2000)。このような科学のさまざまな側面をすべて十分に考慮することは、科学の定義にとって非常に大きな課題であり、このことが、科学を特徴づけるために必要条件と十分条件を用いた定義が失敗しやすい主な理由であると考えている(Bunge1982; Dupré1993)。

必要条件と十分条件を用いて科学を定義する定義も、科学のグラデーションを区別することが困難である。ポパーは当初、「この仮説や理論は科学的か」という問いに「はい」か「いいえ」で答えられるような定義を策定することが境界設定問題だと考えていたが、現在では、哲学者は、科学の等級を区別することも不可欠だと認識している。なぜなら、実際の文脈では、「この実験結果、分析、モデル、研究は十分に科学的か」ということが重要視されることがあるからだ。例えば裁判では(詳細は後述)、裁判官は、専門の科学者が行った調査研究が証拠として認めるに足るもの(例えば、偏りのない、データによる裏付け、再現性がある)かどうかを判断しなければならない。医薬品規制(後述)では、政府の諮問委員会が、科学雑誌に掲載された研究が、医薬品の販売を承認するかどうかを決定するために使用するのに十分なものだろうかどうかを決定する必要がある。科学の定義に必要十分条件を用いる場合、グラデーションは問題となる。なぜなら、グラデーションに関する問題は、特定の基準への適合度合いに基づいてニュアンスのある回答を求めるからだ。例えば、衛生基準への適合度に基づく等級付けの一種である「衛生等級」がある。「A」はすべての基準に適合していることを表し、「B」はそれよりも少ない基準、といった具合に。

境界設定問題を解決するための当初のアプローチに関するこれらおよび他の問題の結果として、このテーマに取り組んでいる多くの哲学者は、もはや必要十分条件の観点から科学を定義しようとせず、認識基準のリストに従って科学を特徴付ける定義を提案している(Bunge1982; Kitcher1983; Dupré1993; Ruse1996; Resnik2000; Hansson2017a)。必要条件と十分条件を用いる科学の定義が、科学的実践とそのグラデーションの複雑さと多様性を説明することは考えられるが、基準のリストによって科学を定義する定義ほど、このタスクに適しているものではないだろう。このアプローチでは、ある仮説(理論、研究分野)が特定の規範に適合していないからといって、それを直ちに非科学的なものとして否定することはできず、その仮説に対してより広範で全体的な評価を行う必要がある。また、このアプローチでは、仮説がいくつの基準を満たすかによって、より科学的だろうか否かが決まる。

3 新しい境界設定の問題

前節では、「科学と疑似科学を区別するための必要十分条件をいかに設定するか」というのが、本来の境界設定の問題であったことを論じた。しかし、「この理論や仮説は科学的か」という単純明快な問いが、哲学者が考えていたよりもはるかに複雑で微妙なものであることが判明した。本論文の第5章では、当初の境界設定問題の解決に向けた取り組みから得られた知見を、新たな境界設定問題に適用していくことにする。しかし、その前に、新しい問題と、それを解決しようとする哲学者たちの試みについて簡単に説明する。

この新しい境界設定問題は、先に述べたように、人間の知識を確固たる基盤に据えようとする論理実証主義の課題の一部であった、科学に対する価値ぬき説を否定することから生まれてくるものである。カルナップ(1928)、ライヘンバッハ(1938)、ナーゲル(1961)、ヘンペル(1965)といった実証主義の伝統の中で活動する哲学者たちは、確認、説明、帰納推論の理論を展開し、科学知識がいかに観察、試験、実験からの推測に基づくかを示すことを目指していた。この考え方によれば、仮説を受け入れるか否かの判断は、外的な価値観ではなく、経験的な証拠に基づくべきである。新しい証拠が明らかになれば、それまで受け入れられていた仮説が否定されたり、修正されたりすることもある。科学が現実をより正確に、事実に基づいて記述するために前進できるのは、その仮説と理論が、個人的、社会的、その他の偏見ではなく、得られた経験的証拠を反映するからである(ポパー1959)。実証主義者は、実際の科学が、偏見や誤りといった人間の欠点によって、この理想像からしばしば逸脱することを認めていた。しかし、科学者は、科学が客観的で真実であるために、これらの問題を克服することを目指すべきであるとした。このため、Douglas(2009)は、このような考え方を「価値ぬき説」(the value-free ideal)と呼んでいる。※価値中立説(the value neutral)とは区別されている。

哲学者、歴史家、科学社会学者は、価値ぬき説を否定する説得力のある議論をいくつか展開している(概要については、Elliott2022を参照)注9。

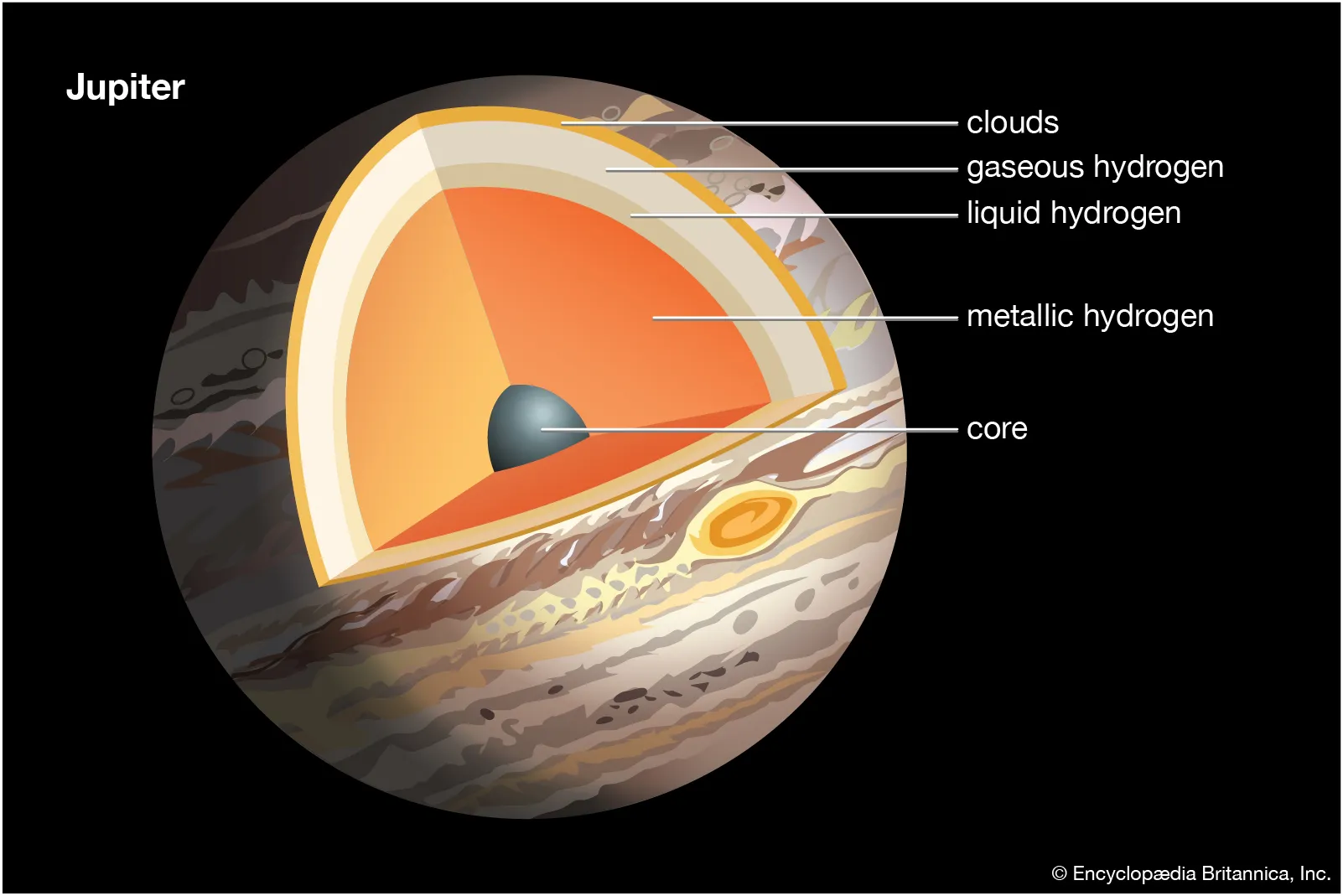

リチャード・ルドナーは、科学的判断や意思決定に外的価値が影響を及ぼすべきだと主張するのが流行するずっと前の1953年に、価値なき理想に対する最も影響力のある哲学的な議論の一つを発表した。例えば、新薬の安全性に関する仮説は、木星大気の組成に関する仮説よりも、より多くの証拠を必要とする。なぜなら、薬の安全性に関する仮説には重要な価値(例えば、人間の健康や生命)が、木星に関する仮説にはそれほど重要ではない価値がかかっているからである。ルドナーの議論は、科学者が仮説を受け入れるために用いる証拠基準に焦点を当てていたが、ダグラス(2000;2009)は、データ分析や解釈など他の文脈にも適用されることを主張して彼の議論を拡張し、ルドナーの議論により強い倫理基盤を与えた(Eliott and Richards2017も参照)。

価値ぬき説に対する第二の影響力のある哲学的議論は、証拠による理論の過小決定に基づくものである。この議論は、クワイン(1953;1955;1960)とクーン(1962;1977)の著作にルーツを持ち、ヘレン・ロンギノ(1990; Anderson2004; Biddle2013; Brown2020も参照)によって長く展開されてきた。この議論によれば、証拠からの推論は常に背景となる仮定に依存するため、経験的証拠によってどの理論(あるいはモデルや仮説)を受け入れるべきかが一義的に決定されないことが多い。脚注11したがって、経験的に同等の理論が複数存在することが科学ではしばしばあり、どの理論を受け入れるべきかという決定は、純粋な証拠による考察では決まらない(Laudan and Leplin1991)。価値なき理想を擁護する人々を含む多くの哲学者は、科学者は単純さ、説明力などの認識論的価値を用いて、証拠に等しく適合する競合する仮説の間を選択できると主張することによって、決定力不足問題に対応している(Quine and Ullian1974; Laudan1984; Thagard1988)。価値ぬき説の批判者は、価値観への訴えを一歩進め、科学者が経験的に同等の仮説を選択するために外部の価値観を用いることが正当化される場合があると主張する。なぜなら、認識論的価値観ではどちらの仮説が優れているか判断できず、そのような状況で中立を保てない道徳や社会の理由があることが多いからだ(Biddle2013, Elliott2011, Frisch2020)。

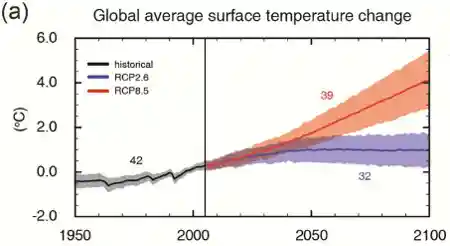

例えば、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)(2014)は、ここ10年ほどの間、世界の気候動態に関する6つのモデルを評価してきた。価値なき理想の批判者は、これらのモデルがすべて等しくデータに適合するのであれば、IPCCがその推論を形成する要因や結論・所見の限界を明らかにすることを条件に、政策立案者が公共と環境の健康を最も促進するモデルを使用するよう推奨することができると主張できる(Eliott and Resnik2014; Intemann2015; Frisch2020)。IPCCは、例えば、2100年までの地球温暖化の推定値が最も低いモデルは、気候変動の問題が深刻であることを国民に納得させることができないので、政策立案に利用すべきではない、しかし、推定値が最も高いモデルは、これらが警戒的と受け取られる恐れがあるので利用すべきではない、と勧告できる。このような価値観に基づけば、気候変動のリスクを国民に伝えるための最適なモデルは、この両極端の間のどこかにあると主張することができる。

第三の哲学的な議論は、多くの科学用語、特に社会科学や生物医学で使われる用語は純粋な記述的なものではなく、道徳的、社会的、文化的な意味合いや含意を持っているという観察に基づいている(Alexandrova2018; Dupré2007)。価値観を伴う科学用語の例としては、結婚、レイプ、不倫、攻撃性、犯罪、疎外、人種、民族、ジェンダー、健康、病気、障害、知能、うつ、不安、性的指向、環境、生態系、外来種、害虫などがある(Dupré2007; Ereshefsky2009; Larson2011; Rosenberg2015)。一部の哲学者(Boorse1977; Schaffner1993など)、規範的な意味合いを持つ科学用語を記述的に再解釈しようとしたが、Kevin Elliott(2017)はこの考え方に異議を唱える。Elliottは、科学者が使う用語だけでなく、情報をフレーム化する方法や現象を分類する方法も、すべてある価値を他の価値より特権化する可能性があると主張する(Larson2011も参照)。Elliottによれば、科学的言語の価値的側面を扱うのに価値中立的な方法がないことが多いため、科学者は科学的言語の規範的側面を認識し、言語に関する選択に外部の価値を取り入れる方が、この価値的側面を無視するより良いという。

価値ぬき説に対する第4の哲学的議論は、民間企業や政府の資金提供機関がお金と権力を使って研究課題を、ひいては科学の内容を形成する方法についての研究からの洞察に基づいている(Holman and Bruner2017; Resnik2007;2009; Michaels2008).民間企業は、自社の経済的利益を促進する研究に資金を提供して出版し、自社の利益を損なう研究を出版しないことで、研究アジェンダを形成することができる。企業の利益は、特定の研究の結果には影響しないかもしれないが、それでも研究分野全体に累積的な影響を及ぼし、その結果、他の研究者が利用できる証拠となり得る(Elliott and McKaughan2009; Holman and Bruner2017)。例えば、製薬会社が自社の薬と競合製品を比較する10件の臨床試験に資金を提供し、自社製品が優れていることを示す5件の研究のみを公表した場合、研究記録にはこの偏りが反映される(Krimsky2003; Resnik2007; Michaels2008)。政府の科学機関は通常、資金を提供した研究者が研究を発表することを義務付けているが、それでも彼らは資金と権力を使って、科学分野全体の内容に大きな影響を与えることができる(Resnik2009)。例えば、環境による健康格差に関する研究は、その大部分が政府資金によって支えられてきた(Schlosberg2009)。現代科学は多額の資金援助なしには困難であるため、資金調達の決定に影響を与える外部の価値観は、必然的に科学の内容に影響を与える。価値観が科学的な表現に影響を与える場合と同様に、こうした影響に目を向けずに放置するのではなく、意図的に考慮することが望ましい。

哲学者たちがこれらの批判に対して、価値ぬき説の擁護や再解釈を行ってきたこと(Jeffrey1956; Betz2013; John2015; Hudson2016; Lacey2017参照)、科学と価値の関係についての論争が完全に解決したわけではないことに言及しないのは不注意である(Douglas2016; Elliott2022参照)。本稿では、価値なき理想の支持者と批判者の間の論争を裁くことが目的ではない。むしろ、価値なき理想を否定することで生じる重要な問題を考察し、それにどう対処するのが最善かを検討することが目的である。

価値ぬき説を否定する人々にとって重要な問題は、正当な価値影響と非正当な価値影響をいかに一貫して首尾よく区別するかである(Douglas2009; Hicks2014; Resnik and Elliott2019)。これは、価値なき理想を否定する人々だけでなく、社会にとっても重要な問題である。なぜなら、これまで見てきたように、外部の価値は、科学の完全性、信頼性、信用性を脅かす強力で腐敗した影響力を持ち得るからだ。

科学は、基本的な価値観について人々の意見が異なる多元的な社会において、信頼できる公平な知識と専門知識の提供者として国民から評価されることでその信頼性を得ている(Jasanoff1998; Ziman2000; Pielke2007; Resnik2009; Bright2018)。一般市民が科学を特定の組織や団体の経済的、社会的、政治的な価値観や利益によって動かされているとみなすと、科学に対する信頼を失い、科学や社会に壊滅的な影響を与える可能性がある。一般市民が科学への信頼を失うと、気候変動に関する議論で起きたように、政策議論が政争に堕し、COVID-19パンデミックの際に起きたように、一般市民が医師や政府の保健機関による根拠に基づいた健康アドバイスを無視することがある(Collins and Evans2017; Mann2021; Saphier2021)。また、社会的信頼の低下は、人々が科学への資金提供や臨床試験への参加、あるいは研究事業への支援に消極的になり、これらすべてが科学と社会に悪影響を及ぼす可能性がある(Resnik2011)。

外部からの価値観が科学に影響を与えることに伴う深刻な認識論的、社会的、政治的リスクを考えると、価値ぬき説の批判者には、正当的な価値観の影響を許しながら非正当な価値観の影響を防ぐ方法を示す責任がある(Resnik and Elliott2019; Koskinen and Rolin2022)。ある価値観の影響を許容する一方で、他の価値観の影響を許容しないと言うのは偽善的に思えるので、これを解決するのは簡単な問題ではない。学術科学者が公衆衛生への配慮から毒性データの解釈に影響を与えることは許容されると主張しながら、同時に産業科学者が企業の利益を促進するような方法で研究をデザインすることは許容されないと、どのように一貫して主張できるだろうか。このような疑問に対処するためには、ある価値観の影響が問題であり、他の価値観の影響が問題でない理由を明確かつ一貫して示すアプローチを開発する必要がある。

したがって、新しい境界設定問題は、科学の実用的な応用、すなわち、法律、医学、教育、公共政策などにおいて科学がどのように使われるかに関係するという意味で、元の問題と似ている。人間の健康や環境など、私たちが大切にしているものに重要な影響を与える意思決定を行うために理論(または仮説、原理、モデル、概念)を使用する場合、それらの理論が信頼でき、公平で、信用できることを期待する(Resnik2000;2009)。この現実的な懸念は、科学と疑似科学の間に境界線を引いたり、良い科学と悪い(すなわち、偏った、詐欺的な、誤った)科学の間に境界線を引いたりする重要な動機の1つとなっている。しかし、この新しい問題は、科学の善から悪へのグラデーションに関する質問に答えることに明確に関係しており、また、価値観が科学に影響を与える可能性が非常に多いため、元の問題よりもはるかに複雑で多面的なものとなっているのである。この問題に対する私たち自身の好ましいアプローチを紹介する前に、次のセクションでは、この問題に対処するための他の利用可能な戦略のいくつかを検討する。

4 サイエンスのインテグリティを守るために

価値ぬき説を否定する哲学者たちは、科学に影響を及ぼす正当な価値と非正当な価値を区別するさまざまな方法を明示的または暗黙のうちに提案してきた。しかし、残念ながら、以下に述べるように、これらの努力はいずれも弱点や欠点がある。というのも、既存の学問は、主に価値ぬき説に挑戦する努力の中で発展し、適切な価値影響と不適切な価値影響を区別する問題には二次的にしか目を向けてこなかったからだ(Holman and Wilholt2022)。

本稿では、科学に対する正当な価値影響と非正当な価値影響を区別するためのすべてのアプローチをレビューするのではなく、影響力のある代表的ないくつかの説明に焦点を当てることにする。新しい境界設定問題に対する現在のアプローチは、公理主義的、機能主義的、結果主義的、調整主義的、あるいはシステム主義的に分類できる(Holman and Wilholt2022; 関連するが若干異なる分類については、Eliott2022を参照)。公理主義的アプローチは、外部の価値観の影響が「正しい」価値観を促進するときに適切であると主張し、機能主義的アプローチは、外部の価値観の影響が科学的探求において適切な役割を果たすときにのみ正当であると主張し、結果主義的アプローチは、外部の価値観の影響が特定の効果または特定の目的を達成するときに適切であると主張する;調整的アプローチでは、外部からの価値観の影響は、研究者、科学者コミュニティ、およびより広い一般市民の間で、価値観の評価、議論、管理を容易にする適切な調整を伴う場合に正当であると主張し、システム的アプローチでは、外部からの価値観の影響は、探究者のコミュニティが、それらの影響に対して適切な批判的精査を行うような方法で構成されている場合に正当だと主張する。

HolmanとWilholt(2022)に倣って、まず公理論的アプローチから話を始めることにする。公理論的アプローチは、道徳的、社会的、あるいは政治的な価値が、科学的探究を導き、構造化し、管理する上で決定的な役割を果たすべきであるとする。何人かの哲学者(Kitcher2001;2011; Kourany2010; Brown2020など)は、このタイプの見解を擁護している。Philip Kitcher(2001;2011)は、社会構造のルールを検討している十分な知識を持った熟議者が採用するような価値観によって、科学は導かれるべきだと主張する。Kourany(2010)は、科学は倫理的な推論によって到達した価値を反映すべきであると主張する。例えば、人種、遺伝、知能の関係など、人種差別的な意味合いを持つような探求の道を、科学者は追求すべきではないと主張している(Kourany2010)。アレックス・ジョン・ロンドン(2022)は、臨床研究の分野でも同様のアプローチを展開している。ロンドンは、臨床研究は、人権や平等主義的な社会正義の理想を促進し保護するために行われる協力的な社会活動であると主張している。

公理的アプローチは、科学は人間の状態を改善すべきであるとするベーコン的な考えに訴える傾向がある(Bacon2000; Kitcher2001)。公理主義的アプローチの一部の支持者にとって、科学研究は、民主主義、社会正義、人権や環境の保護など、道徳的または政治的な目標を推進する機会を意味する(Schroeder and Andrew2017; Bright2018)。しかし、公理主義的アプローチは、外的な価値観が科学に及ぼす影響に体系的な制約を設けないため、論争になりそうな価値観に訴えることで科学の信頼性を脅かす。私たちは、中絶、死刑、銃規制、遺伝子組み換え作物、気候政策、移民、アファーマティブ・アクションなどの道徳的・社会的問題や、こうした意見の対立を生む根本的な価値観について、人々の意見が大きく異なる二極化社会に住んでいる(Gutmann and Thompson1998; Resnik2009)。科学が比較的中立的な情報源であると一般的に考えられていることを考えると、科学的な推論に潜在的に論争の的となる道徳的、社会的、政治的な仮定を組み込むことは、よくても問題があり、最悪の場合、潜在的に悲惨であると考えられる。例えば、ある学者は平等主義的な正義の概念を受け入れているが、多くの人々はリバタリアニズムや功利主義など、異なる正義の概念を受け入れている。また、科学は経済発展や国家安全保障、あるいは宗教の教義を促進するものだと考える人もいるかもしれない。科学的探究を特定の道徳的、社会的、政治的価値の向上に結びつけることで、公理主義的アプローチは科学を政治化し、偏向させる危険がある。

誠実さ、厳密さ、再現性、開放性、透明性、探究の自由など、科学的探究を支配する広く受け入れられた認識論的・倫理的規範に従うことを求めない場合、一部の公理論的アプローチは科学の完全性を脅かす可能性もある。注13科学は「正しい」社会的・政治的価値に奉仕すべきと考えるならば、データのねつ造や偽造、思想・仮説・理論の抑圧など、それらの価値を促進するための認識論的に問題のある行動を正当化できる可能性もある。歴史は、科学が政治や宗教に従属した場合に何が起こりうるかを明確に示している。ガリレオ・ガリレイ、ジョルダーノ・ブルーノ、旧ソ連のメンデル遺伝学者たちは、政治的・宗教的価値観に反する科学理論を擁護したために、投獄や死を含む大きな反動に直面した(Resnik2009)。最近では、ジョージ・W・ブッシュ政権とドナルド・J・トランプ政権が、米国連邦政府の科学者が行った気候変動研究を検閲しようとしたことが示すように、政治的動機による科学研究や議論の弾圧は、引き続き大きな懸念事項となっている(Mann2021)。

機能主義的なアプローチは、科学において外的な価値が果たす役割を制限することで、こうした懸念に対処するものである。これらのアプローチの中で最も影響力があるのは、Heather Douglas(2009)による擁護である。ダグラス(2009)は、著書『科学、政策、そして価値なき理想』の中で、価値観(認識論的および外的)は科学において間接的な役割しか果たすべきでないと主張している。価値観が直接的な役割を果たすのは、科学的な声明や信念を支持する理由を提供することによって、証拠と同じように機能する場合であり、価値観が間接的な役割を果たすのは、証拠として機能するのではなく、理論や仮説を受け入れるのに十分な証拠の量に関する決定を導く場合である。ダグラスは、科学における価値観の適切な役割を維持するための鍵は、科学者が仮説や理論を評価する際に、価値観が直接的な役割を果たさないようにすることであると主張している。ある理論や仮説が公衆衛生などの特定の外部価値を促進するという事実は、その理論や仮説を受け入れる理由には決してならないはずだ。

ダグラスの価値観の直接的役割と間接的役割の区別は、科学研究において価値観がどのように機能すべきかについて一定の洞察を与えるが、間接的役割における非正当な価値観と正当な価値観の影響を明確に区別していないため、科学の完全性と信頼性を十分に保護できない。注15価値観が間接的にしか機能していない場合でも研究に大きな偏りが生じるという証拠は十分にある(Michaels2008).例えば、民間企業やその下で働く研究者は、自社の財務的利益を優先するために実験デザインや統計モデルを操作し、その利益を損なう可能性のあるデータや結果を抑制してきた(Resnik2007; McGarity and Wagner2008)。価値観が証拠としての機能を果たしていないように見えても、価値観が研究者が得る証拠の種類や科学界との共有方法に影響を与えているため、ほとんどの人はこの種の価値観の影響を非正当と見なすだろう(Steel and Whyte2012)。

ダグラスのアプローチのもう一つの問題は、外的価値が科学的判断や意思決定において正当に直接的な役割を果たす状況もあると主張できることである(Biddle2013; Elliott and McKaughan2014)。例えば、上述の気候変動の事例では、気候学者は、データに等しく適合する地球気候の競合モデルの中から選択する際に、公衆衛生の促進や環境の保護といった外的価値を用いることがあると主張できる(Intemann2015; Frisch2020)。

Steel(2015)も機能主義的なアプローチを展開している。Steelは、認識論的価値と外的価値はともに科学的探求において重要な役割を果たすことができるが、実現可能で倫理的な研究の設計や解釈において、外的価値が認識論的価値に優先することはあってはならないと主張している(Steel and Whyte2012)。外的価値がこの種の判断や決定において役割を果たすことができるのは、競合する選択が経験則や認識論的価値と同等に適合する場合に限られる。例えば、ある化学物質の安全性について、毒性実験から得られたデータが2つの異なる解釈を同等に支持するものであったとする。このような状況で科学者は、公衆衛生や企業利益といった外的価値を促進する解釈を選択することができる。しかし、データが明らかに異なる解釈を支持していた場合、科学者はそちらを選択すべきである。2つの異なる研究デザインが、厳密性、検証可能性、一貫性などの認識基準を同等に満たす場合、科学者は外的価値を促進することを念頭に置いたデザインを選択することができる。しかし、科学者は、エピステミックな価値観が一方のデザインに有利な場合、これらの価値観が研究デザインの決定に影響を与えることを許すべきではない。

Steelのアプローチは、科学研究において価値がどのように機能するかについて有用な洞察も提供しているが、新しい境界設定問題に対して完全に満足のいく解決策を提供するわけでもない。まず、Steelの見解は、研究デザインとデータ解釈における外的価値の役割に主に焦点を当てていることから、十分に包括的であるとは言い難い。しかし、これまで見てきたように、外的価値は、問題選択、データ分析、査読、出版といった研究の他の段階でも科学を腐敗させる可能性がある(Resnik and Elliott2019)。Steelは、このような他の文脈で外的価値の影響を制限すべきかどうかを示していないが、科学研究の完全性を守るために制限すべきであると主張することができるだろう。

第二に、外的な価値観は、たとえそれが認識論的な価値観を明確に覆すものでなくても、研究に問題となる影響を与える可能性があるということである。例えば、化学物質の毒性研究では、科学者は、測定する変数、投与レベルやスケジュール、使用する動物、対照群、研究期間など、実験デザインのさまざまな側面に関する選択をしなければならない。このような選択は、認識論的価値観との潜在的な対立が生じるずっと前に、外部の価値観によって導かれることが多い。例えば、ある学術研究者が、化学物質が内分泌系に与える影響を測定することを決めたのは、人間の健康に影響を与える可能性があるからかもしれない。逆に、化学物質を製造している企業に勤める科学者は、その化学物質が人の健康に害を及ぼすことを示すデータの収集を避けるために、内分泌系への影響を測定しないことを決定するかもしれない。このような外部からの価値観の影響は、たとえそれが認識論的価値観と明確に対立していなくても、問題となる場合がある。

新しい境界設定問題に対する結果論的なアプローチは、代わりに、価値観の影響によって科学が正しい効果や目的を達成することができるかどうかに焦点を当てる。例えば、Intemann(2015)は、科学者は民主的に支持される目的を達成できるような方法で、自分の仕事に価値を取り入れるべきだと主張している。また、倫理分析を用いて、科学が達成すべき特定の効果や目的を特定することも可能である。HolmanとWilholt(2022)は、結果論的アプローチを公理論的アプローチと区別しているが、これらは非常に似ており、同じ種類の問題にぶつかる可能性を持っている。例えば、Steel(2017)は、科学者が特定の目的を達成しようとする過程で、重要な認識論的制約に違反する可能性があることを懸念している。このように、結果論的アプローチは、公理主義的戦略や機能主義的戦略と同様に、問題の選択、研究デザインからデータ分析、仮説の受け入れに至るまで、科学的探求の全過程において、潜在的に問題となる価値観の影響から科学の完全性、信頼性、信頼性を保護できない危険性がある。

新たな境界設定問題に対する協調的アプローチは、科学の実践と科学情報を受け取る聴衆の期待とを一致させることに焦点を当てる。この調整には様々な形がある。1つのアプローチは、価値判断の特定の取り扱い方法を確立する従来の基準を採用し、誰もが何を期待されているかを知ることである(Wilholt2009; John2015)。もう一つのアプローチは、価値観の影響に関する透明性を促進することで、科学情報を受け取る人々が、その根底にある価値観の影響に同意するかどうかを判断できるようにすることである(Elliott and Resnik2014; Elliott and McKaughan2014)。さらに別のアプローチは、科学者と研究に関心を持つ人や影響を受ける人の間の関与を促進し、彼らの期待に応える形で研究が行われるようにすることである(Douglas2005; Intemann2015; Parker and Lusk2019)。

残念ながら、科学の実践とその利用者を一致させる努力は非常に理にかなっているが、調整的アプローチには弱点もあり、新たな境界設定問題に対処するための包括的戦略としては機能し得ないのである。一般に、これらのアプローチはジレンマに直面しがちである。一方では、あらゆる状況下で適用可能な固定的な基準を採用する場合(例えば、John2015)、すべてのオーディエンスの利益に資する可能性はかなり低くなる。一方、特定の利用者の特定のニーズや懸念に基づいて科学的実践が変化することを認める場合(例えば、Elliott and McKaughan2014; Parker and Lusk2019)、価値が科学的作業に影響を与えるすべての方法について完全に透明であることは困難であるため、混乱の可能性を生み出す(Elliott2021)。さらに、調整的アプローチは、公理主義的アプローチ、機能主義的アプローチ、結果主義的アプローチの認識的弱点、すなわち、特定の聴衆の目標を達成するという名目で認識的基準が侵害され得るという点を共有する傾向にある(Steel2017)。

最後に、システム論的アプローチは、個人レベルから社会レベルに焦点を移し、科学コミュニティの構造が科学の完全性を維持するために適切な特性を持つ限り、科学における価値の影響は適切であると主張する。例えば、Longino(1990)は、科学の客観性を達成するための鍵は、科学から外部の価値を追放することではなく、外部の価値によって形成された判断や決定が、思想の市場において批判的な精査を受けるように、科学の探求を構造化することであると主張している。ロンギノは、批判を生み出すために必要な4つの基準、すなわち、公に認められた批判の場を含むこと、批判を取り入れること、基準を共有すること、知的権威の緩和された平等性を確保することを主張する。ロンギノによれば、客観性は、価値観の「チェック&バランス」のプロセスから生まれるという。例えば、化学会社が自社の製品が安全であることを示す研究を発表した場合、政府出資の学術研究者が安全でないことを示す研究を発表することがある。このように、利益対公衆衛生という競合する価値の相互作用の副産物として、客観的知識が生まれることがある。

外的な価値観の影響に対処する上で、科学コミュニティの役割に注意を向けるという利点があるにもかかわらず、システム的アプローチにはまだ弱点がある。例えば、Longinoのアプローチは、Longinoの手続きから客観性が生まれるという保証がないため、特に科学的紛争の対立する側の間に資源や権力にかなりの差がある場合に懸念を抱かせる。例えば、ある化学会社が、自社の製品が安全であることを示す10件の研究を後援するのに十分な資金を持っているのに対し、政府が安全でないことを示す1件の研究を後援するのに十分な資金しか持っていない場合、化学会社は政府よりも多くの資金を持っているため、勝利を収めることができる。同様に、人種差別、性差別、同性愛差別のアジェンダを科学分野に押し付けようとする政治集団は、反対する集団よりも大きな力を持てば、勝利することができる。さらに、科学コミュニティのレベルで対策を講じたとしても、非常に問題のある価値観が科学に影響を与えることが許されるとは言い切れない(Intemann2017)。このように、科学者コミュニティの構造に付加的な制限を加えることでこの種の問題を緩和しようとすることはできても、科学者コミュニティの構造に影響を与えることのみによって、外的な価値観が科学に及ぼす影響を管理しようとすることには疑問があるように思われる。

5 新しい境界設定問題の解決に向けて

第2節の旧区画問題と第4節の新区画問題に対する解決策を概観すると、同じ結論に収束することがわかった。どちらの場合も、科学と非科学、あるいは良い科学と悪い科学を区別するための必要十分条件を開発しようとする努力は、結局は困難な状況に陥っている(Koskinen and Rolin2022も参照)。第4章で取り上げた哲学者たちは、私たちの知る限り、科学に対する正当な価値的影響と非正当な価値的影響を区別するための必要十分条件を提供するとは考えていなかったが、新しい問題に対する彼らのアプローチは、外部からの価値的影響が適切かどうかを判断する基準をかなり単純に提供する傾向があり、科学の実践と外部価値との関係の多様性と複雑性を十分に考慮していないことは明白である。新しい問題に対するこれらのアプローチに対する私たちの批判は、価値観が科学に影響を与えうる多様な方法を強調するものであった。価値観は探求のさまざまな段階で科学に影響を与えうるものであり、適切な影響と不適切な影響を区別する単一の基準が、これらすべての影響の多様性と複雑性を適切に説明できるかどうかは疑問である。

科学に対する価値観の影響は複雑で多様であるため、正当な影響と非正当な影響を区別する努力は、正当性の特定の基準ではなく、研究者が優れた科学を構成する認識論的・倫理的規範を遵守しているかどうかに焦点を当てるべきだと考えている。規範の一群を表1に挙げる。これらの規範は、科学がどの程度規範に準拠しているかによって、「良い」科学から「悪い」科学に分類するために使用することができる。私たちの見解では、ある研究は科学的だが、外的な価値観が何らかの形で不適切に影響したため、応用的な文脈(法律や規制の決定など)で使用するには十分でない可能性がある。表1のリストは、Merton(1973)、Kuhn(1977)、Thagard(1988)、Kitcher(1993)、Resnik(1998)、Resnik and Elliott(2019)、Eliott(2022)、Koskinen and Rolin(2022)、Shamoo and Resnik(2022)などの規範と共通部分が多い。規範は、問題選択からデータ収集、出版、データ共有まで、研究プロセスの全段階に適用され、幅広い分野に適用される。

表1 科学的規範(Resnik and Elliott2019に基づく)。

|

1. |

誠実さ(他の科学者や一般市民と誠実にコミュニケーションをとること) |

|

2. |

厳密性(研究を厳密なテストにかけること、自分の方法と結果の限界を考えること) |

|

3. |

客観性(利益相反を含む実験的、理論的、その他のバイアスを最小化またはコントロールすること) |

|

4. |

実証的な裏付け(経験的な証拠や論理的、統計的、数学的な論拠に基づいて推論を行うこと) |

|

5. |

慎重さ(人的・機器的ミスを最小限に抑える、研究記録をきちんと残すなど) |

|

6. |

透明性(方法、材料、前提、価値観、利害関係の開示) |

|

7. |

オープン性(データ、結果、アイデア、資料の共有) |

|

8. |

再現性(記録をきちんと残す、方法や仮定を開示する、バイアスを最小化または制御するなど、研究が再現可能であることを保証するための措置をとること。) |

|

9. |

アカウンタビリティ(自分の研究に責任を持つこと、自分の研究に責任を持つこと、不正行為の疑いを含む自分の研究に対する批判に対応すること)。 |

|

10. |

自己修正(査読中および出版後に研究を注意深く精査する、欠陥のある研究を撤回または訂正する、結果の再現を試みる)。 |

|

11. |

知的自由(思想、議論、討論、出版の自由) |

|

12. |

クレジットの公正な共有(出版物やその他の科学的著作物に適切なクレジットを与える、先行研究を認める、他人の知的財産を尊重する)。 |

|

13. |

リスペクト(同僚や学生に敬意をもって接すること、知的財産権を尊重すること) |

|

14. |

安全性(研究環境の安全性を確保し、ハラスメントや不適切な行為に関連するリスクを含む物理的、化学的、生物学的、心理社会的リスクを防止、最小化、軽減するための適切な措置を講じることを支援する。) |

|

15. |

スチュワードシップ(材料、施設、資金などの研究資源を有効に活用すること)。 |

|

16. |

社会的責任(自分の研究による利益を促進し、害を最小化または回避すること) |

|

17. |

ヒトと動物の研究対象者の保護(動物またはヒトを扱う研究分野のみ対象) |

|

18. |

エンゲージメント(ステークホルダーと協議し、対処すべき重要な認識論的または倫理的問題を特定すること) |