Contents

Music and Noise: Same or Different? What Our Body Tells Us

www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC6603256/

2019年6月25日オンライン公開

マーク・レイブルック、1,2,*ピョートル・ポドリプニアック、3,デビッド・ウェルチ4

要旨

本稿では、音楽と騒音を、振動エネルギーと伝達エネルギーの観点から、また、ホモ・サピエンスの聴覚システムの進化的意義から考察する。音楽と音は、我々の身体と心に影響を与え、我々はその両方にポジティブにもネガティブにも反応することができる。この点については、音の刺激の周波数スペクトルとレベルに大きく依存しており、音楽を騒音から切り離すことができる場合もある。しかし、音の記述には、物理的・音響的な記述と、聴き手の主観的・心理的な反応の2つのレベルがある。本研究では、音と音楽に対する振動的なアプローチから出発し、まず、音が聴覚以外の触覚や内耳の前庭系をどのように活性化するかを調べている。その上で,低周波音と不快感の関係,大きな音や騒音の有害性,音による過剰な刺激の直接効果,不要な音による聴覚神経系への間接効果,大きな音や音楽が好きになるという一般的な現象などについて,行動学的・心理学的な観点から考察する。

キーワード:聴覚障害、レジャー騒音、生物学的ストレッサーとしての騒音、音の前段階的使用、大音量音楽聴取のバイオマーカー、大音量音楽、騒音の煩わしさ

はじめに

音楽は、情報的に豊かで「厚みのある」事象であるため、音程やリズムなどの知覚的な次元や、物理的な構成要素に還元することはできない。それどころか、本当に重要なのは、「壊滅的、物理的に残酷、神秘的、エロティック、感動的、退屈、快感、倦怠感、あるいは不快、一般的に恥ずかしい、主観的、グノーシスに抵抗がある」効果を持つ、音楽のダイナミックで多面的、多感覚的な現象である(Eidsheim, 2015, p.2)(Abbate, 2004, p.514)。つまり、我々の実際の音楽との関わりは、もっぱら「理屈」や「解釈」ではなく、主に「経験」されるものであり(Reybrouck, 2014, 2017; Reybrouck and Eerola, 2017)ジャンケレヴィッチの言葉を使えば、グノーシス的ではなくドラスティックなものなのである(Jankélévitch, 2003)。この見解では、音楽の存在論的地位は、外部の知ることのできる対象から、人間の生理機能と音との複雑な物質的相互作用によって生じる展開する現象へと変更されるべきである(Eidsheim, 2015, p. 2)。そうすると、音楽体験は、あるレベルでは聴き手の物質的な身体と音の振動特性との間の特定の関係で記述される一方で、伝統的な音楽の形式やパラメーターをより意識的に鑑賞することも含まれていることになる。

一方で、音楽は、我々の感覚装置と、受け取った信号に対する我々の解釈を介して、我々に影響を与える音として考えることもできる。この考え方では、音楽、ひいてはすべての音は、我々の身体と感覚に影響を与える伝達可能なエネルギーとして、振動の観点から考えられる(Eidsheim, 2015, p.16)。音響学の観点からは、音楽は媒体を介して脈動するエネルギーであり、音が我々の神経系で処理され、デコードされ、解釈されたときに、構造的な解釈と美的な概念化が行われる。さらに、この振動エネルギーは、聴覚だけでなく、触覚(Huang er al 2012など)や内耳の前庭系をも活性化する(Todd, 1993, 2001; Todd and Cody, 2000)。前庭系は,系統的にも発生的にも早い時期に出現し(Trainor er al)。 系統的には、進化の過程で最初に発達した感覚器官であり、発生学的には胎内で最初に発達した感覚器官である(Romand, 1992)。このことは、視覚や聴覚よりも、方向性や加速度の感覚が知覚の基本であることを示唆していると解釈できる。このように、音楽の体験は、複数の感覚モダリティの同時活性化を伴う。さらに、音が感覚器官で処理された後も、呼吸、心臓機能、消化、ホルモン系、免疫系などの生理機能をコントロールする自律神経系を活性化させることで、前意識的な反応が続く(Maschke er al)。

このように、我々に根本的なレベルで影響を与える力は、取調室でターゲットを支配して混乱させたり、囚人の主観を破壊するために音波兵器を使用すること(Volcler, 2013)や、単に快楽のために大音量の音楽を聴くことなどに見られる。後者についてキュージックは、「振動する空気に触れられることなく触れられるという共有体験」と表現し、そこから「周りの友人や見知らぬ人たちとの深い官能的でエロティックな(しかし明確には性的ではない)交感を得た」と述べている。そしてさらに。「この体験は、アドレナリンの分泌、血圧や心拍数の上昇、骨の中で何時間も続く音鳴りなど、大音量の音楽がもたらす最もよく知られた直接的な身体的効果によって、さらに高められた」(Cusick, 2006, p. 6)。

音楽と騒音

音楽の美的品質は、周波数、空間、時間などのいくつかの次元に沿った音のバランスに関係するという仮説がある(Brattico er al)。 この考え方では、音楽情報はバランスが取れているので、リスナーは意味のある音楽情報を明瞭に聞くことができる。それに反して、ノイズは制約が少なく、ほとんど制御されていないことが多い。そのため、音響的な説明と主観的な評価の両方に言及する、多くの否定的な意味合いを持っている。また、「騒音」という言葉には、大きく分けて3つの使い方がある。(1)耳をつんざくようなレベルの音、(2)不要な音、(3)事象がランダムで無相関な統計的過程で、波形がそのような統計的分布に従うような音が発生すること、である(Keizer, 2010; Hainge, 2013, p.120)。これらの用法は、日常的にはしばしば混同される。その良い例が、最近の20世紀の西洋音楽の歴史にある。ハインゲの言葉を引用する。「シェーンベルクからストラヴィンスキー、ルッソロ、ケージ、ヘンドリックス、メルツボウに至るまで、無調、不協和音、爆発、咳、はね、フィードバック、ディストーション、グリッチ、そして様々な色合いのノイズが、音楽を(不)着色し、我々が音楽ではないと思っていたものを音楽にするために最善を尽くしてきた」(Hainge, 2013, p. 2)。これは主に第三の意味でのノイズを指しているが、第二の意味(unwantedness)も発せられている。言い換えれば、音楽という概念の区切りや、現在受け入れられている美的規範は、バランスのとれた状態を超えて、制御されていないもの、さらには望まれていないものを含むように発展してきたと見ることができる。このように、音楽の範囲は、周波数スペクトラムとそのダイナミックレンジの使用に関して拡大している。従来の「音楽の音」は、一般的に刺激の最適ゾーンに位置していたが、実際には、周波数スペクトルの極端な変化や、許容できる音量レベルを受け入れるようになってきている。

音楽と人間の可聴域

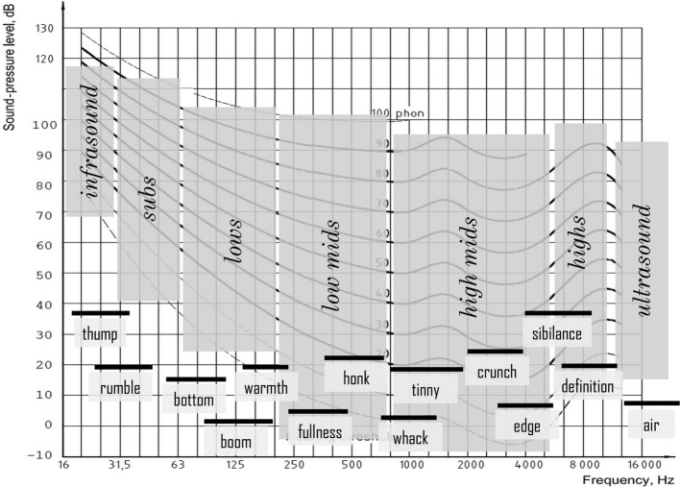

周波数領域では、人間の正常な耳は20〜20,000Hzの周波数に感度があり、音声信号を処理する周波数領域(200Hz〜5,000Hz)で最も感度が高いとされている。しかし、聴覚はそれ以上に広がっており、検出可能なすべての音は、等ラウドネス曲線と一緒に、音楽的な「周波数ゾーン」とその「感触」(図1)に解析することができる(Fletcher and Munson, 1933; Fink, 2018, p.95)。

図1 可聴域の分割(パースとフィール)を等ラウドネス曲線にプロットしたもの

(図は、Oxford Publishing Limited through PLSclear, Ref No: 13971の許可を得て、Fink, 2018, p.95から変更なく転載)。)

しかし、この範囲以上の人間の耳の感度に関する最近の知見は、この制約に疑問を投げかけている(Møller and Pedersen, 2004; Fukushima er al)。 高周波成分が非常に豊富なバリ島のガムラン音楽をリスナーに聴かせたリスニング実験では,脳の電気的活動や局所脳血流(rCBF)が示されることがわかっている。この音楽は,22 kHz以下の低周波成分(LFC)と22 kHz以上の高周波成分(HFC)という,2つの主要な成分を持つ音源の特殊な例となっている。聴取者は、HFCを単独で提示されても認識できないが、HFCとLFCの両方を含む音にさらされると、後頭部から記録された自発的脳波(αEEG)のα周波数帯域が有意に上昇することがわかった。この反応は、ハイパーソニック効果と呼ばれている(大橋 et al 2000,福島 et al 2014,伊藤 et al 2016,栗林・仁藤野 2017)。このように、より高いサンプリングレート(96kHz)のデジタルオーディオフォーマットを用いて、このような「聞こえない」HFCの心理的効果を探る試みがなされているが、これらの研究では、この現象の根底にある生物学的メカニズムを説得的に説明するには至っていない(Reiss, 2016)。

超低周波音と低周波音の境界線も解釈の余地がある。20Hz以下になると、音色の感覚が消え、音の性格が不連続になり、圧迫感に変わり、音波の1サイクルのレベルでカウントできる個別のパフの感覚に変わる。しかし、この低周波レベルの感覚が、圧力、触覚、聴覚のいずれの性質を持つかを判断することは困難である(Yeowart et al 1967; Møller and Pedersen, 2004)。

聴覚閾値の測定は、音響室で4Hzの周波数に対して行われており(Watanabe and Møller, 1990)イヤホンを使って1.5Hzまでの周波数に対しても行われている(Yeowart et al, 1967; Yeowart, 1976)。しかし、20Hz以下では、より高い刺激レベルが必要である。このことから、受容器には階層があり、低周波以外では聴覚が最も感度が高く、他の受容器が際立っていると考えられる。例えば、皮膚やその他の器官に存在する多くの振動や接触の検出器は、異なる周波数範囲をカバーしており、例えば、パキニアン小体は200Hzで約0.002mmの閾値変位に感度がある(Johnson, 2001)。しかし,より低い周波数では,10Hzごとに約50dBずつ感度が低下する。したがって,通常のラウドネスレベルでは,耳に聞こえない音波がこれらの皮下受容器を興奮させることは考えにくい(Leventhall, 2007)。

低周波音、音楽、迷惑行為

低周波音や低周波ノイズの発生源は、自然現象(風、乱流、嵐、地震)や、産業設備や低速機械(コンプレッサー、ボイラー、換気システム、トラック、自動車、船舶)などの人工的な発生源のほか、約20~60Hzの低音域の音響的な物質性を特に強調した、いわゆる低音文化に固執していると言われる多くの現代音楽にも見られる(Fink, 2018)。低周波ノイズは、高周波のノイズとは異なる特徴を持っている。その多くは、壁などの構造物による減衰がほとんどないこと、壁や物を揺らすことができること、より高い周波数をマスクすること、エネルギー損失が少なく長距離を横断すること、耳を保護する装置の効果が低いこと、人体に共鳴を起こすことができること、大きな主観的反応を引き起こすことなど、非常に広汎な特徴に還元される(Berglund er al)。

このような低周波音は、特にdB(A)で測定した場合、その大きさや煩わしさを予測することは困難である。Aフィルタは、中~高周波数の定常的な騒音における迷惑度の有用な近似値を提供するが、低周波数成分の迷惑度や知覚されるラウドネスを過小評価する。低周波ノイズを多く含む騒音は、低レベルであっても高周波ノイズよりも煩わしく感じられる。80Hz,250Hz,500Hz,1,000Hzを中心とした広帯域の騒音を比較したところ,A特性が等しい場合,80Hzの周波数帯が他の騒音帯よりも不快であることがわかった(Persson and Björkman, 1988)。

しかし,ラウドネスレベルだけでは,イライラを予測することはできない(Broner, 1978)。実際,低周波騒音のラウドネスレベルではなく,騒音スペクトルの種類(特に傾斜と折り返し点)がイライラ感に関与していることが示唆されている(Bryan, 1976)。さらに、主観的なレベルでは、騒音の不快感に影響を与える主観的な要因が数多くある。非常に重要な点は、騒音源に対する被曝者の態度と、ストレス要因の制御可能性である(Kuwano et al 1991; Job, 1993; Berglund et al 1996)。

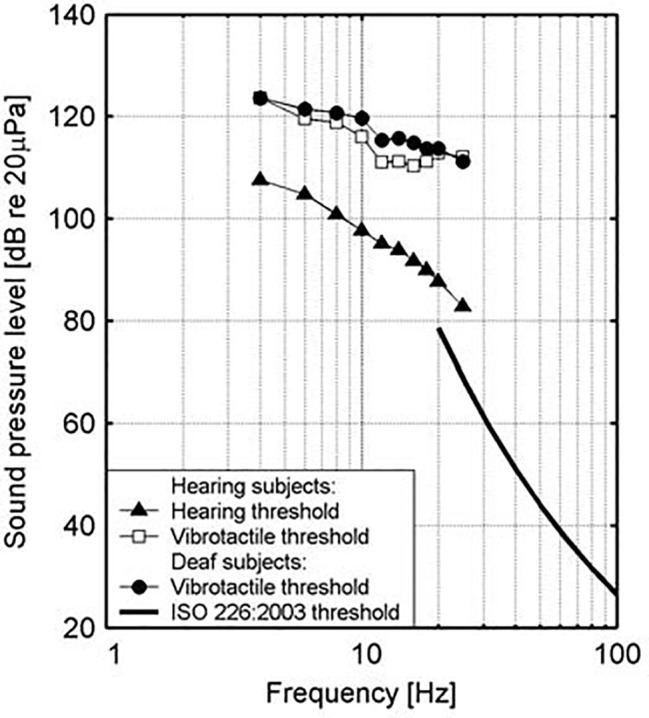

物理的なレベルでは、低周波の騒音は目に見える振動と一緒に現れることが多い。空気中の音は住宅構造物の振動を活性化させ、低周波音はそのような構造物の振動の結果としても発生し、部屋の共鳴は低周波音の増強剤として機能する可能性がある(Maschke, 2004)。同様に、高レベルの低周波音は人体の振動を誘発し、特に胸部は50〜80Hzの範囲で共振する(Leventhall, 2007)。また、額や顔には30〜40Hz、頭蓋骨の後部には80〜90Hzの共振周波数応答がある(Takahashi et al 2002a,b)。また、聴覚障害者の場合、通常の閾値を超える強度レベルが体を通して知覚されることがわかっている。このことは、大脳皮質の一部の領域(上側頭聴覚野)にクロスモーダルな可塑性があることを示唆している。つまり、突然の触覚変化を検出する能力が強化されることで、シグナル伝達における聴覚の欠落を補うことができると考えられるのである(Levänen et al 1998; Levänen and Hamdorf, 2001)。しかし、このような感覚の代替が正常な聴覚を持つ人にも成立するかどうかは、音楽知覚の文脈では振動触覚の領域がまだ十分に理解されていないため、まだ議論の余地がある(Egloff et al 2011)。Landströmら(1983)による古い研究は、この点で特に注目に値する。この研究では、健常者と聴覚障害者の聴覚と振動触覚の閾値を測定し、振動触覚の閾値は両グループで非常によく似てたが、この追加的な感覚は、おそらく振動に関係していると思われるが、聴覚の閾値より20〜25dB高いレベルでのみ発生することがわかった(図2参照)。このレベルの音圧レベルでは、お尻、太もも、ふくらはぎなど、体のさまざまな部分で振動を感じることができ、胸の上部と喉の部分では圧迫感を感じることができる(Møller and Pedersen, 2004)。この点では、骨格、耳、触覚、体の器官の共鳴による音波の検出の役割も考慮することが重要である(Berglund er al)。1996)。さらに、特に低音域を強調したベースカルチャー音楽では、低音が聞こえるだけでなく感じられるという意味で、アモーダルな知覚による音のつながりを活性化することで、聴くことが単なる聴覚を超えるとされていることにも注目すべきである(Goodman, 2009, p.236)。

図2 健聴者と聴覚障害者で測定した聴力と振動の閾値

(図はSage Publications Ltd.の許可を得て、Landström et al 1983年、Copyright Clearance Center, Inc.の許可を得て再掲したもので、ライセンス番号:4587301207878)。)

大きな音や騒音がもたらす弊害

工業化社会の音響環境では、「騒音公害」という言葉に代表されるように、ここ数十年の間にあらゆる周波数帯の騒音が急増している。実際、騒音は非特異的な生物学的ストレッサーとして作用し、身体に闘争や逃走の準備をさせる反応を引き起こすことができる(Ising and Kruppa, 2004; Babisch, 2005)。このことから、ホモ・サピエンスの聴覚システムの進化的意義が浮かび上がってくる。聴覚システムは、環境を検知し、生存のために起こりうる危険に対する警告システムとして機能するだけでなく、個体間の情報交換のためにも進化してきたと考えられる。これは、音を処理すると同時に、音自体の側面(例えば、音のレベル)に反応し、それらを遺伝的または過去に学習したパターンであるカテゴリーと比較することによって行われる。これにより、音が否定的なものとして経験されるのか(つまり、迷惑な騒音とみなされる可能性がある)あるいは環境の正常で許容できる構成要素として経験されるのかが決まる(Rylander, 2004)。さらに、音の「直接的」な影響と「間接的」な影響を区別する必要がある。これは、特に大きな音や騒音に当てはまる。

十分な強度と持続時間を持つ騒音にさらされると、心理的・身体的な状態が変化し、人間に対する聴覚的・非聴覚的な影響が明らかになる(Basner er al 2014)。しかし、騒音による難聴は、ある臨界レベルを超えて長期間暴露された場合に測定可能であり、迷惑はどのレベルでも発生する可能性があるという違いがある。

そのため、高レベルの騒音や音が心身の健康に及ぼす影響については、難聴と幸福感の低下の両面から多くの研究が行われてきた。しかし、これが職業上の条件や職場での活動、あるいは音楽鑑賞などの非仕事やレジャーでの高レベルの暴露にどの程度同様に適用されるのかは、まだ完全には明らかになっていない(Williams et al 2010)。また、騒音は必ずしも有害ではないため、一般化しすぎないよう注意が必要である。例えば、リアルワールドの騒音のほとんどは、かなり広い周波数スペクトルを占めており、滝、山の川、森の中の雨、風の吹きすさぶ音、波の音などの自然音には、「自然のホワイトノイズ」とみなされる複数の例があり、それらはリラックスや鎮静効果のために評価されることがある(Gould van Praag er al 2017)。ここでは、それぞれの周波数帯の周波数分布と相対的な強さ、および知覚される音の機能的な意味に大きく依存している。しかし、さらに重要なのは、騒音源に対する態度と個人の騒音感受性である。人によっては騒音に動揺する素質があるようで、その場合は健康への影響も大きくなる(Welch et al 2013,2018)。

低周波の騒音や振動は、さらに、ある程度の悪影響を及ぼすこともある。低周波振動の有害な影響の可能性についてのいくつかの初期の報告(Gavreau et al 1966年、Gavreau、1968)の後、そのような有害な影響が実際に起こるかどうかを発見するための努力がなされてきた。Castelo Brancoらの研究グループ(Castelo Branco et al 2002; Alves-Pereira and Castelo Branco, 2007)は、職業性騒音にさらされた人に見られる多くの症状を記録するために、「振動音響病(VAD)」という言葉を作って、これらの影響を広範囲に説明している。VADに関連する病変は、低周波騒音に対する生体組織の反応であると考えられ、神経系、心臓、血管、リンパ管、呼吸器組織に組織の再編成や新生を伴う病変が報告されている(da Fonseca et al 2006; Alves-Pereira and Castelo Branco, 2007)。このように、目に見える炎症の兆候がないにもかかわらず、大きな圧力振幅の低周波ノイズにさらされた組織、特に結合組織や臓器には線維化が見られ、強い機械的ストレスの影響に抵抗するために、構造的な役割と粘弾性特性を持つ要素の生産を増やすことで、組織の保護反応の方向性を示している(Oliveira er al 2013)。報告されたデータは、航空機技術者、民間および軍用パイロット、機械エンジニア、レストラン従業員、ディスクジョッキーなど、あらゆる人々から集められたもので、日常環境の一部として低周波騒音にさらされている集団も含まれていた(Maschke, 2004)。しかし、これらの初期の報告は、どちらかというと批判的に受け止められ、懐疑的な意見が多かったが、その後の多くの研究により、騒音公害全般が人間(および他の哺乳類)に一時的および永続的な影響を与える可能性があることを確認する証拠が増えてきた(Mayor, 2018)。

音による過剰な刺激の直接的な影響

音響刺激に過度にさらされることによるダメージの可能性は、膨大かつ多面的である。大きな音に急性および慢性的にさらされた後のいくつかの物理的な影響が発見されている。蝸牛の病理(有毛細胞の損失、螺旋状神経節細胞のアポトーシス、蝸牛神経の変性)結合組織の損傷、心血管の悪化、神経系、心臓、血管、リンパ管、呼吸器組織の軽度または重度の病変を含む「振動音響病」という用語でグループ化された一連の症状などである(Castelo Branco et al, 2002; da Fonseca et al 2006)。しかし、単なる耳の痛みと、難聴や聴覚障害とは区別しなければならない。

耳の痛みは、中耳システムが正常な動作限界を超えて変位することで生じる。主に、低周波および低周波刺激レベルで、2Hzで約165dB、20Hzで約140-145dB、そして約162dBまで上昇する。静圧では175-180dBで痛みが生じ、鼓膜の破裂は約185-190dBで報告されている(von Gierke and Nixon, 1976; Broner, 1978; Leventhall, 2007)。一方、聴覚障害は、単なる痛みの感覚を超えて、一時的な(TTS)または永久的な閾値の変化(PTS)として、聴覚の閾値の増加として臨床的に評価することができる。70dBA以下の音への曝露は、曝露時間に関わらず、聴覚障害を生じさせないという点で、広く合意されている。逆に、85dBA Leqを超える音レベルに1日8時間以上さらされると、何年にもわたって危険な状態になる可能性がある。障害は、音圧や1日の時間などの暴露時間、暴露された年数に依存する。難聴の主な原因は、職場での職業性騒音、地域の騒音、娯楽性騒音(大音量で音楽を聴くこと)のほか、外傷、耳障りな薬、感染症、遺伝などさまざまな原因がある。スマートフォンで電子的に増幅された音楽を長時間聴くことが広く行われていることから、騒音性難聴(NIHL)が若年層にも見られるようになってきた(NIH, 1990; Bulla, 2003; Goines and Hagler, 2007)。このように、一時的なものも永続的なものも含めて、NIHLは音楽に過剰かつ長時間さらされることによる影響として認識されている。

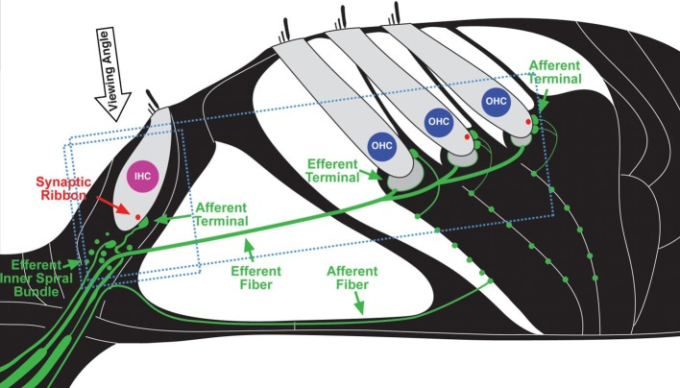

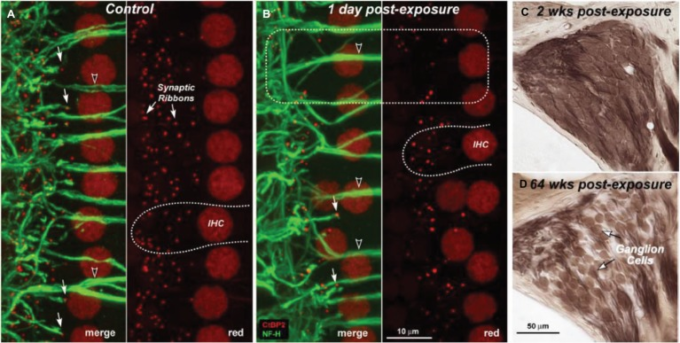

NIHLの問題は大きな問題である。聴覚にダメージを与える暴露は、必ずしも痛みや不快感を伴うものではない。過剰な暴露の後、さらに、難聴は見かけ上回復したり(一時的な閾値の変化)上昇したレベルで安定したり(永久的な閾値の変化;LibermanとDodds、1984年、Clark、1991年、Ryan et al 2016)することがあるが、見かけ上の回復は、利用可能な聴覚検査技術の不十分さを反映している可能性がある。実際には、耳の中にはノイズによる損傷の部位がたくさんある。一つは、蝸牛の有毛細胞の破壊、またはその機械的感覚の毛束の損傷である。有毛細胞は、音によって引き起こされる機械的な動きを受容体電位に変換し、その結果、蝸牛求心線維とのシナプスで神経伝達物質が放出される(図3,4参照)4)。これらの細胞の損傷は、過度の暴露後すぐに目に見えて現れ、有毛細胞の死は数日間続くこともある(Wang er al 2002)。もう一つの部位は、シナプスと聴神経そのもの、特に高音レベルの環境で反応する繊維である。動物では、これらの細胞の損傷や消失は数ヶ月遅れで、何年も進行することがあり、診断が困難である。我々の知る限りでは、これはまだ人間では行われていないが、発生する損傷の種類は、静かな環境で測定したときに正常な聴力がある一方で、騒がしい背景の中で音声を識別できないという、いわゆる「隠れた難聴」と一致している(Kujawa and Liberman, 2006, 2009; Perez and Bao, 2011)。

図3 ニューロフィラメント(緑)とシナプスリボンタンパク(赤)に見える内毛細胞(IHC)と外毛細胞(OHC)およびそれらの求心性神経支配を示す蝸牛感覚上皮の模式図

(図は、Society of Neuroscienceの許可を得て、Kujawa and Liberman, 2009, p. 14080から変更なく再掲したもので、Copyright Clearance Center, Inc.のライセンス番号:4587290719756から許可を得ている)。)

図4 正常な蝸牛(A)と比較した、蝸牛のシナプス末端の消失(B)と蝸牛神経節細胞の遅延消失(C,D)の描写

図AとBは、対照耳(A)と暴露耳(B)の内毛細胞領域にあるシナプスリボン(赤)と蝸牛神経樹状突起(緑)を示す。統合画像では、対照耳と暴露耳の両方で、シナプス前リボンとシナプス後ターミナルが並存しており(A,B:塗りつぶした矢印)変性領域では両者が欠如していることがわかる(B:破線枠)。蝸牛の切片では、神経節細胞の密度が曝露後2週間では正常であるのに対し(C)64週間後にはびっしりと失われている(D)。(図はSociety of Neuroscienceの許可を得て、Kujawa and Liberman, 2009, p.14080から変更なく再掲したもので、Copyright Clearance Center, Inc.のライセンス番号:4587290719756から許可を得ている)。)

不要な音の間接的な影響 聴覚神経学

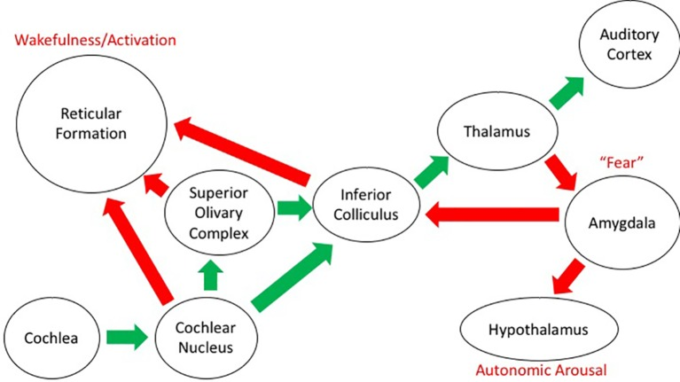

音は、直接的にも間接的にも我々の身体に影響を与える。音自体を分析して意味を探したり、以前に意味があったと証明された音の記憶と対応させたりする必要があるだけでなく、同時に身体の生理学的な反応にも影響を与える。これは主に、大きな音が我々の注意を引き、音の検出と感情の評価を組み合わせた反応を生じさせる場合である(Beckerman, 2014)。実際、中枢神経系には2種類の聴覚経路がある。内耳から聴覚皮質への古典的な経路の他に、網様体賦活系への経路があり、大脳辺縁系や自律神経系とのつながりがある。特に下垂体副腎神経内分泌系は、カテコラミン、アドレナリン、ノルアドレナリンの分泌を制御する交感神経-副腎系を介して、ストレスの管理に関わるコルチコステロイドの分泌に関与している(図5参照、Koch and Schnitzler, 1997; Kraus and Canlon, 2012; Welch and Fremaux, 2017b)。

図5 脳内の聴覚投射部の模式図

音に関する情報を耳から大脳皮質に伝える「古典的」な聴覚経路は、緑色の矢印で示されている。聴覚系から感情や覚醒に関連する構造へのその他の投射は、赤い矢印で示されている。これらの構造の機能に関する一般的な記述は、赤のテキストに含まれている。

このように、生理的、感情的、行動的な反応を制御し、覚醒、精神状態、運動能力に影響を与える脳の中枢とのつながりがある。このような反応は、ほとんどの場合、意識や意図的な制御のレベル以下で起こり、慣れに対してかなり抵抗がある(Rylander, 2004)。これらの反応の一般的なメカニズムはある程度知られているが(Kraus and Canlon, 2012)、個人差が大きいのが特徴である。そのため、騒音に対する感受性には、遺伝的要因、過去の経験、環境刺激の有無などが大きく関与しているのではないかと考えられている。また、5-HT1Aセロトニン受容体の違いが、環境に対する意識や音を媒介とした情報の受け取りに関係していることがわかっている(Borg et al 2003)。

さらに、騒音暴露に対する急性反応と、考えられる永続的な影響とを区別する必要がある。急性反応には、3つの主要な作用がある。すなわち、方向転換反応、驚愕反応、防御/逃走反応であり、これらはすべて警告または警戒反射である。特に、驚愕反応は非常に重要だ。驚愕反応は、近距離の脅威を知らせる突然の音、触覚、視覚刺激に対する単純な防御反応と定義することができる(Landis and Hunt, 1939; Gelfand, 2009; Parker er al)。 この反応の神経回路とその主な調節因子については、研究文献のかなり早い段階で詳細に説明されている(Davis er al)。 動物では、この反応は一般的に全身運動の大きさで測定される。ヒトでは、眼輪筋の収縮、心拍数、頭皮脳電位が最も一般的な反応測定法である(Blumenthal et al 2005)。一方、ストレスによる恒常性平衡の乱れの持続的な影響は、自律神経系(ANS)の不均衡に関連しており、一方の枝が他方の枝よりも優位に立っている。これは特に、交感神経系が過活動になり、副交感神経系が低活動になる状態が長時間続くことを意味する。その結果、神経変性疾患、神経発達障害、自己免疫疾患、精神疾患、虚血性脳卒中や心筋梗塞などを伴う複雑で異質な障害や疾患を含み、ANS機能障害と呼ばれる様々な病的状態に陥る(Ellis and Thayer, 2010)。

大音量の音楽が好き 心理学的・行動学的側面

大音量の音は、聴覚と非聴覚の両方に影響を与え、我々の心身の健康に多くの影響を与えることが証明されている(Basner er al 2014)。さらに、フィットネスセンター、スポーツイベント、パーソナルオーディオシステム、ライブミュージックイベント、バー、ナイトクラブなど、レクリエーションとみなされる多くの活動に存在しており、これらはすべて高レベルの音を出している(Welch and Fremaux, 2017a,b)。クラブの利用者は、週に5時間の平均的な出勤時間で、平均して98dBA Leqの同等の連続した騒音レベルを経験する(Williams er al 2010)。この点については、なぜ人々は不快感や健康への悪影響を引き起こす刺激を楽しむのか、という疑問を持つことができる。この文脈では、リスナーがこれらの大音量の刺激を経験する方法と、それらがリスナーに課せられる方法という2つの側面を区別する必要がある。後者については、バーのマネージャーやDJが、客を引き止めるため、群衆をコントロールするため、さらには争いを減らすためだけでなく(Forsyth, 2009)ビジネス上の理由からも大音量の音楽を使用していることが指摘されている。大きな音は、覚醒レベルを高め、社会的相互作用を減少させるため、人々の飲酒量を増加させる(Guéguen et al 2004)。かなりの数の若年層がこれらの音のレベルが高すぎると考えているため、バーのマネージャーはこれらの動機を慎重に考慮する必要がある(Mercier and Hohmann, 2002; Gilles et al 2013, 2014; Johnson et al 2014; Beach and Gilliver, 2019)。したがって、この音楽消費を理論的に理解するために、大音量の音楽に対する若年層の態度を掘り下げることは意味のあることだと思う。実際、音楽は単に音の構造に還元できるものではない。より重要なのは、音がもたらす心理的な影響であり、それは多感覚的な体験として認識される。音楽は「聞く」だけでなく「感じる」ものであり、聴覚、触覚、運動誘導などの観点から研究することができると考えている。

低音文化とパワーとしての音

人は往々にして、貫通力のある「熱い」音を好むものである。これは “音を力にする “という低音文化の謳い文句でもある。これは、特に青少年の間で広く確立されている、大音量の音楽に対する態度につながる(Landälv er al 2013)。バーやダンスクラブでの音は120dB SPLを超えるレベルに達することがあり、そのような大音量の音楽は一部の人にとって快感であると考えられており、大音量自体が快感の源であることを考えると、音のどの属性がこの快感の経験に貢献しているのかを疑問視することができる(Todd and Cody, 2000)。大音量の音楽は、ほとんどが平坦な広帯域周波数特性を持ち、有害であることが知られている産業騒音とは対照的に、105dB Leqの音レベルまでは一部の人にとってストレスとは見なされない。これは、十分な低周波エネルギーが存在する場合、約96 dB Leqのロックンロール閾値として知られているものに例示されている(Dibble, 1995)。また、ライブパフォーマンスの周波数スペクトルは、中域のエネルギーレベルと低域(50-100Hz)のエネルギーレベルの間に少なくとも臨界差(10~30dB)が必要であり、これは喜びの源の一部が、あるラウドネスレベルを超えて知覚される高強度の低域の優位性であることを示唆していると思われる。このことは、単なる聴覚的な感覚以外に、音響的に誘発される感覚が求められていることを意味している。ここでは、2つのクラスの感覚が候補として考えられる:振動触覚(Verrillo, 1992, Levänen er al)。 大きな音や振動に対する迷路の感度はよく知られているが(Romand, 1992; Sheykholeslami and Kaga, 2002; Oertel and Young, 2004; Guinan, 2006; Phillips-Silver and Trainor, 2008),大音量のダンスミュージックの音環境に見られる刺激が,同様の前庭反応を引き起こすかどうかは,まだ議論の余地がある。前庭系の音響感受性については,進化の観点から,内耳が平衡器官(半円管とユトリクル)と聴覚機能を持つ器官(サクレとラゲナ;Popper er al)。1982)に分かれているという意味で,すでにいくつかの生理学的な証拠がある。しかし、両生類、鳥類、一部の哺乳類などの高等脊椎動物では、サクレが何らかの音響機能を維持していることを示唆する証拠がいくつかある。音に最も敏感なのは、子宮や半規管ではなく、嚢である(Todd et al 2000,Todd 2001,Colebatch 2006,Emami et al 2013も参照)。この器官は,ヒトの音響刺激に対する誘発筋原性反応を媒介するとも考えられており,したがって,蝸牛ではなく前庭に由来すると考えられている。このような反応は、実際に、90dB(A)を超える音圧レベル(時には120dBに近づき、それを超えることもある)のダンスクラブの音楽で、特に200~400Hzの周波数で見られている。ダンスクラブの音の周波数分布(ロックンロールの閾値)は、サキュールの最大感度とよく一致する。しかし,なぜこのような音響的な嚢の刺激を探さなければならないのかという疑問がある。一つの可能性としては、ブランコやロッキングチェア、ジェットコースターなどで得られる自己運動の感覚を求めていることが挙げられる。そのため、これらの音響的に誘発される袋状の反応と振動触覚の両方が、大音量の音楽における喜びの源として考えられることが示唆されている(Todd er al 2000; Todd, 2001)。

このように、大音量の音楽は、意味の翻訳としてではなく、主に感情の振動的な伝達として知覚され、体現された動きと共鳴する強力な低周波を持つようだ。これらの音は、伝統的に音楽として考えられてきたもののうち、より抑制され、飼いならされた中音域と比較して、アタックの力強さとエッジの鋭さを備えた、ある種の「ヘックシーさ」または「この存在感」を示す、一種の音の優位性を証明しているようである(Henriques, 2011, p.38)。このように、ベース・カルチャーの文脈では、「テキストとしての音」ではなく、「力としての音」を考えることが可能である(Goodman, 2009)。しかし,1990年代のハウスミュージック文化で考えられた低音の物質主義という観点から,このような比喩的な記述をすることには懐疑的でなければならない。実際、我々が低音域を、音への反応による主観的な経験としてではなく、物理的な意味で実際に「感じる」かどうかについては、いまだに論争が続いている。実際、低音域は人間の耳が最も敏感な2〜5kHzの狭い帯域の外側に位置している。また、100Hz以下の音波にチューニングされた低音主体のサウンドも、「音に支配されるディストピア的な体験」を生み出すことを主眼に設計されたものではなく、むしろ「ダンサーの耳を罰することなく、音の物理的な体験を共有することでダンサーを包み込もうと努めた」(Fink, 2018, p.96)特徴的な音環境を提供することを目的としている。深くて充実した響きのサブベースは、耳の共鳴特性により感覚系をより効果的に刺激する高度に増幅された中間周波数よりも、周波数による耳の疲労が少ないかもしれない(Gleason, 2015)。

このように、いわゆる低音文化には誤解があるようである。低周波が触覚的に身体に影響を与えることは言えるが、感覚間のインターモーダルな翻訳は、ほとんどの場合、強度の減衰を伴うと考えるべきである。例えば、音楽を単に「聞く」のではなく、「感じる」ようにする場合がそうである。耳は人間の最も繊細な感覚のひとつであり、音のエネルギーの限りなく小さな部分に反応する。皮膚や体の一部が振動に反応するのとは違います。さらに、音波が伝わる媒体である空気と我々の体は、音響インピーダンスの違いにより、あまりうまく結合しない。つまり、低周波音の長波長エネルギーは、そのほとんどが皮膚の表面で跳ね返され、表皮の触覚センサーに当たるのはごくわずかなのである。この効果がどの程度の深さに及ぶのかをさらに判断することは困難であるが、頭や胴体については、この小さな表面変位が、低音のドスンとしたパンチ感を体の内部に生み出しているようである(Fink, 2018)。しかし、小さな音波が高いエネルギー伝染で身体の内部に侵入する超音波の境界を超えた周波数では、そうはいかない(Altmann, 2001)。

人体の共振周波数は、ほとんどの臓器や内臓が5Hz付近で最も強く共振するため、ラウドスピーカーが投射できる周波数よりも低いものである(Fink, 2018)。しかし、人体は0.5〜100kHzの振動に敏感であり,0.5〜200Hzの周波数が最も侵入しやすい周波数であるため、振動を感じないというわけではない。つまり、低周波の振動を感じることは、低周波音の触覚・触覚の知覚や、これらの音に対する主観的な反応にある程度影響を与えている可能性がある(Berglund et al 1996)。

ここで、大音量の音楽が好きか嫌いかという現象が出てくる。痛みの閾値に近い不快感のレベルでリスナーが聴く動機は何なのか?これは個人の選択なのか、それとも意識的・意図的なコントロールを超えた要因も考慮すべきなのか。その答えは、社会生態学的な行動モデルにあると考えられる。

大きな音を聞く。適応、条件付け、そして文化的適応

有害な可能性のある音を聞くことは、個人の態度や信念と社会環境の側面の影響の両方を考慮した健康リスク行動に分類することができる。しかし、有害な影響の可能性の問題は、大音量の音楽の個人的な報酬は非常に即時的であるのに対し、有害な影響は何年も経ってから目に見えるようになるため、コントロールするのが難しい(Blesser, 2007)。さらに、大音量の楽しみ方は、文化的、対人的、個人的な要因に関連する力の複雑で強力な相互作用に依存しているようである。そのため、社会生態モデルを適用して研究することができる。社会生態モデルでは、4つの影響レベル、すなわち、個人内レベル、対人レベル、コミュニティレベル、政策レベルを考慮しており、これらすべてが高レベルの音を受け入れる生態系を指し示している(McLeroy er al)。

個人内レベルとは、個人の思考や態度のことで、スタイルやジャンルに対する個人的な好みや、感覚を求める行動や反抗心の欲求など、大音量の鑑賞に影響を与える可能性のある性格的特徴が反映されている(Arnett, 1994; Lozon and Bensimon, 2014)。その場合の大音量の音楽は、強烈な刺激と興奮を与えるものとして評価される。それは、音の経験を調節する網様体形成に関連する脳幹機構を刺激することで、興奮と覚醒の効果があり、それが快楽的に高まった覚醒に寄与することが期待される(Juslin and Västfjäll, 2008)。対人関係レベルとは、関連する他の人々からの直接的な影響を指す。このレベルでは、音が他者との相互作用に与える影響を説明し、共通のスタイルやテイストを採用することでグループの一員になりたいという願望を反映している(Bennett, 1999)。コミュニティレベルは、リスナーの行動に対する文化的な影響に関するものである。これは、ナイトクラブのスタッフとクラバーの両方が大音量を期待するなど、大音量の音楽にまつわる受け入れられた慣習を意味する。特にスタッフは、大きな音の文化という概念に沿って自らを売り込み、顧客に影響を与えるために大音量の音楽を利用する。実際のところ、クラバーたちは、たとえうるさいと感じても、これらのラウドネスレベルを受け入れているようだ。97dBA Leq前後のレベルは珍しくなく(Beach et al 2013)そのほとんどは85dBA Leqのレベルから始まるが、夜の経過とともに徐々に上昇し、真夜中頃にこの最大レベルに達する。聴覚システムは高レベルの音に対する適応性が高く、蝸牛の複数の部位(Fettiplace and Kim, 2014)や大脳皮質でも生理的適応が起こるため、そのメカニズムの根底には適応がある(Whitmire and Stanley, 2016)。このように、音の大きさを外界の音のレベルと生理的適応の度合いの両方の関数として認識する顧客の希望を満たすために、クラブのマネージャーは音のレベルを上げているのである。政策レベルは、最後に、職場の騒音レベルに関する法的要件と政府政策の側面の影響を扱う(McLeroy et al 1988;Welch and Fremaux 2017a,bも参照)。さらに、社会生態学モデルは、良好な健康行動を保証するためには、良好な健康に向けた影響がモデルの各レベルに存在する必要があると主張している。

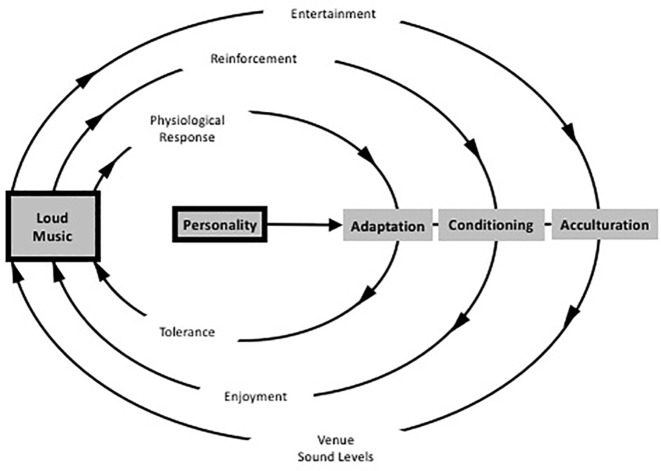

関連する理論として、ウェルチとフレモーが提唱したCAALMモデルがある。CAALMモデルとは、Conditioning, Adaptation, and Acculturation to Loud Musicの略である(Welch and Fremaux, 2017a,b)。これは3つのプロセスに基づいている。(1)リスナーが大音量の音楽に関連する経験済みの不快感を克服できるようにすべき初期適応、(2)大音量のレベルと、他の不要な音のマスキング、社会的利益、覚醒、興奮、およびダンス、楽しみ、友人、アルコール、その他の物質などの大音量に関連する利益の知覚とを繰り返しペアにする古典的な条件付け反応、(3)大規模なリスナーグループが大音量の音楽を規範として、また楽しみの共通の連想として認識し始める文化的プロセス、の3つのプロセスに基づいている(図6参照)。

図6 CAALMモデル図の模式図

人々が大音量の音楽を楽しむようになる3つの並行サイクルと、調整要因としての性格の役割を示している。(図はThieme Publishersの許可を得てWelch and Fremaux, 2017aから引用し、再掲している)。)

このモデルの根底には、条件付け効果に寄与する大音量のいくつかのポジティブな特徴がある。(1)大音量の音楽は不要な音をマスクする、(2)より多くの、より大きな社会化を可能にする(cf.Cusick, 2006)(3)混雑した空間で親密になる機会を提供する、(4)不快な思考をマスクする、(5)刺激的である、(6)個人のアイデンティティ、特に個人のタフネスや男らしさを強調する。後者は、文化的に受け入れられている男らしさの規範が活動や危険と関連していることを反映しており、大きな音に対して自然な恐怖反応が起こり、その後、その反応をコントロールすることができ、その結果、強さの感覚が生まれるという神経的な相互作用を表しているのかもしれない(Welch and Fremaux, 2017b)。

結論

H.サピエンスにつながる祖先の系統の聴覚システムは、音の物理学に関する限り、安定した環境条件に対応して進化してきた(Lewis and Fay, 2004)。その結果、我々の音を検出する神経機構は、他の種と共通する多くの特徴を持っている。そのため、音楽にノイズや大きな音が使われていると、音楽特有の音の解釈とは関係なく、我々の聴覚システムに影響を与える。結局のところ、人類特有のコミュニケーション手段である音楽は、人類の間でごく最近になって進化したものなのである(Mithen, 2006)。このことを念頭に置くと、音楽における低周波音と低周波数音の役割は、音楽構造の認識を考慮する限り、主要なものではないと考えるのが妥当であろう。特に音程構造の認識においては、聴覚系で行われるスペクトル分析の精度が音程体験に不可欠であると思われるため、このことは真実である。とはいえ、振動エネルギーとしての音楽は、我々が音楽を感じる部分として軽視できない多くの構造外の特徴の源でもある。このような観点から、低周波音や低周波音の検出プロセスに関与する前庭系や触覚系の役割は、マルチモーダルな音楽体験の一部として扱われるべきである。急速に発展している音響技術のおかげで、このような音楽体験の部分がより重要になる可能性がある。

さらに、一般的に認められている、不快感の閾値を超えた音のレベルでの聴取方法についても注意が必要である。このような過剰な刺激を好むことは、中毒のパターンにスパイラルする可能性がある。この文脈では、不適応なリスニングの概念(Miranda and Claes, 2009; Garrido and Schubert, 2013)を用いることができる。実際、中毒は、伝統的に、通常は報酬関連の学習に役立つ神経プロセスが病的に簒奪されるという概念に基づいていると考えられてきた。依存症は、側坐骨神経、腹側被蓋野、背側線条体、前頭前野などの脳のドーパミン回路が関与する不適応な習慣形成と考えることができる(Hyman er al 2006)。これは、ビート(Todd and Lee, 2015)とメーターの誘導(Trainor et al 2009; Trainor and Unrau, 2009)に重要な役割を果たし、脳の補足運動野(SMA)と帯状運動野(CMA)の感覚運動回路において、報酬に基づいて身体の自己運動を迅速に選択することができるからである(Todd and Lee, 2015)。

大音量で音楽を聴くことは、原始的な経験メカニズムを活性化し、ある程度アモーダルな知覚を呼び起こし、感覚モダリティ間の境界をある程度超えているように思われる。これは、フロイトが示唆したように、海のような感覚や状態への回帰(Saarinen, 2012)あるいは、過剰な振動刺激や触覚刺激を伴うロックンロールの閾値が示唆したように、音の繭に包まれたいという願望であるという仮説が立てられる。人は、痛みの閾値を超えても、あらゆる種類の異常な刺激を快感と感じることがある。