Mindfulness Meditation and Psychopathology

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6597263/

要旨

マインドフルネス瞑想は、ますますメンタルヘルスの介入に組み込まれており、それに関連した理論的概念は、精神病理学の基礎研究に影響を与えてきた。ここでは、我々は、臨床神経科学のレンズを通してマインドフルネス瞑想の現在の理解を確認し、マインドフルネス瞑想によってターゲットとされるコア能力を概説し、国立精神保健研究所によって提案された研究ドメイン基準マトリックスの認知的および感情的な構成要素にマッピングする。

我々は、うつ病、不安、慢性疼痛、物質乱用などの精神病理の特定のドメインへのマインドフルネス瞑想の効果的なアプリケーションだけでなく、注意障害、外傷性ストレス、規則性のない食事、重篤な精神疾患に関連する新たな取り組みを検討している。今後の研究のための優先事項は、メカニズムをピンポイントで特定し、方法論を洗練し、実装を改善することが含まれている。

マインドフルネス瞑想は、特に精神疾患の併存率に関連する可能性のある、介入のための有望な基礎である。マインドフルネス瞑想の研究の成功と課題は、観想的な伝統と臨床心理学の間のより広い相互作用のために有益である。

キーワード

マインドフルネス、瞑想、精神病理、神経科学、RDoC

はじめに

マインドフルネス瞑想(MM)として知られる一連のプラクティスは、過去30年の間に文化的・科学的な関心を高めていた。マインドフルネス瞑想に関連した様々なリソースが一般の人々にも公開されている(Cavanagh er al 2014, Spijkerman er al 2016)。一方で、マインドフルネス瞑想を臨床介入に取り入れることで、科学的・学術的な活動の波が押し寄せてきた。

なぜ、これらの実践がメンタルヘルス治療にこれほど強い関心を集めているのだろうか。

その理由の一つは、汎用性にあるかもしれない。マインドフルネス瞑想によって訓練された能力は、広い範囲の状態や状況に適用可能であり、診断を超えた要因や併存疾患に対処するためのアプローチを提供しているように見えるからである。

第二の理由としては、多様性があることが考えられる。

第三の理由としては、患者の関心が高く、患者の参加とアドヒアランスの可能性を高めることが考えられる。

最後に、マインドフルネス瞑想の実践は、臨床的な精神病理学の治療にとどまらず、回復力と幸福感のある集団全体の支援にまで拡大する可能性がある(マインドフルネス介入の包括的なレビューについてはCreswell 2017を参照のこと)。

マインドフルネスに関する臨床研究は1980年代に開始されたが、その範囲とペースは認知神経科学の台頭と並行して飛躍的に拡大した。そのため、神経行動学的な視点はマインドフルネス瞑想の研究に不可欠なものとなった(Davidson 2003, Lutz er al 2007, 2015)。過去20年の間に、マインドフルネス瞑想に関する初期の探索的研究は、計画的な実験研究や大規模ランダム化比較試験(RCT)へと発展してきた。最近では、十分なエビデンスが蓄積されてきており、システマティックレビューやメタアナリシスが可能になってきている(例えば、Goldberg et al 2017, 2018b)。一方で、心理学や医学の分野を横断するより広範な懸念に反響して、マインドフルネス瞑想に関する蓄積されたエビデンスの方法論的厳密性と批判的評価に注目が集まっている(Davidson & Kaszniak 2015, Van Dam er al 2018)。

本レビューでは、マインドフルネス瞑想と精神病理学に関する研究の現状を理論、実験的証拠、臨床転帰の観点からまとめ、今後数年の間にこの分野の理解と優先事項に重要なギャップがあることを明らかにする。我々は、収束的でよく再現された神経行動学的知見と概念的に厳密な理論モデルを強調することによって、現在の膨大な文献を統合するという課題に取り組んでいる。臨床心理学と認知神経科学のより広い分野でこの仕事を文脈化するために、私たちの概要は、国立精神保健研究所(Insel et al 2010)によって開発された研究ドメイン基準(RDoC)マトリックスによって導かれる。

マインドフルネス瞑想とは何か?

臨床設定では、ほとんどのマインドフルネス瞑想ベースの介入(MMBI)は、ウースター、マサチューセッツ州(Kabat-Zinn 2011)のマサチューセッツ大学医学部で1979年に始まるジョンKabat-Zinnと同僚によって開発されたマインドフルネスベースのストレス軽減(MBSR)のコースで最初に明確化されたアプローチに依存している。MBSRは、外来患者、多くの場合慢性的な痛みを伴う患者の衰弱ストレスに対処する手段として登場した。それ以来、MBSRとマインドフルネスに基づく認知療法(MBCT; Segal et al 2002)のような多くの派生物は、多くの治療的文脈で使用されてきた。

介入の構造

MBSRコースの基本的な構造は、一般的にはその派生的な形で維持されているが、8週間のプログラムで、週に1回2.5~3.5時間のセッションを10~20人の参加者で構成されるクラスで行うことが一般的である。マインドフルネス瞑想の実践に焦点を当てた1日(8時間)のサイレント・リトリートが、通常は第6週目の後に開催される。

クラスセッションでは、参加者はインストラクションと瞑想セッションを通してマインドフルネス瞑想実践のためのテクニックを学ぶ。MBSRとその派生クラスでは、ストレスの生理学など、関連するテーマについてもかなりの量の教則的な指導が行われる。

参加者は毎日約45分間の宿題に従事することが期待されており、その中には常にマインドフルネス瞑想の練習が含まれている(Parsons er al 2017)。形式的なマインドフルネス瞑想に加えて、参加者は非公式な実践を通してマインドフルネスを養うことも奨励されている。

思索的な伝統の中の情報源

MBSRに見られるマインドフルネス瞑想のための技術と指示は、主にマインドフルネスを育成しようとする仏教の観照的な伝統から描かれている、英語の用語は、19世紀にパリ語の用語satiの翻訳として選ばれた。その最も技術的な意味では、サティは気晴らしによって捕獲されることから注意を防ぐ精神的な安定性のフォームを指す。その安定性の栽培は、仏教のマインドフルネスの実践の多様なスタイルを横断して実行され、大きな違いにもかかわらず、これらの仏教の伝統は、コアの能力をターゲットにしたセクションで議論されているものを含めて、同様の能力をターゲットにしている (Dunne 2015, Gethin 2015)。MBSRに見られるマインドフルネス瞑想のスタイルを作成するにあたり、Kabat-Zinnらは、仏教と心理療法の間の長年の関わり(Harrington & Dunne 2015)に影響を受けており、その関わりの同期的な性質に沿って、世俗化されたマインドフルネス瞑想のスタイルは、複数の仏教の伝統(Kabat-Zinn 2011)から引用している。

このように、MBSRに見られる世俗化されたマインドフルネス瞑想のスタイルは、仏教の伝統に根ざしているとはいえ、明らかにマインドフルネスの実践の新しい形であることは明らかであるが、瞑想的なテクニックを独自にブレンドしたものである。

技術と指導

MBSRとその派生物では、マインドフルネス瞑想の練習のための指示とテクニックは、典型的なプロトコルに従っている。姿勢という点では、マインドフルネス瞑想の練習は最も一般的に座位で行われ、理想的には過度に緊張することなく、瞑想のセッション中に安定して維持できる直立姿勢で行われる。しかし、ボディスキャンのようないくつかのタイプのマインドフルネス瞑想では、プラクティショナーは仰向けに寝ることができる。MBSRでは、修行者は20~30分の座位瞑想のセッションまで行うが、ボディスキャンのような練習を加えて行うこともある(Kabat-Zinn 1990, Santorelli er al)。

座位瞑想のセッションは通常、瞑想の焦点となる対象、通常は呼吸の感覚から始まる。実践者は、「好奇心」、「友好的」、「開放的」な注意の質を奨励する指示を受けながら、経験に対 して非積極的な姿勢をとるように注意される。この姿勢の中で、プラクティショナーは、「非判断的」な方法で一刻一刻と対象に注意を向けるように指示されている。つまり、対象についての概念的な凝りに巻き込まれることなく、必然的に生じる気晴らしのためにリラックスした警戒心を維持しながら、対象に注意を向けるように。

実践者は、注意が気晴らし(distraction)に捕らえられたときには、気晴らしが起こったことを認識し、判断や反応性(瞑想中の自分のパフォーマンスに関する反応性を含む)がなければ、対象に注意を戻すべきであると教えられている。

気晴らしが思考の連鎖で構成されている場合、修行者は思考が単なる思考であることを認識するように促される。

目標は思考を抑圧することではなく、むしろ思考を精神的な出来事として観察することである(Kabat-Zinn 1990, Santorelli er al 2017)。

コアな能力をターゲットにする

上述したように、世俗化されたマインドフルネス瞑想の典型的な指示は、複数の観想的伝統との複雑な相互作用から生まれたものであり、この複雑さが、マインドフルネス瞑想の正確なメカニズムや成分について明確な科学的コンセンサスが得られていない理由の一つであるかもしれない。それにもかかわらず、ほぼすべての処方には、マインドフルネス瞑想の訓練によって強化される治療的に関連性があり、相互に関連した能力の中核的なセットが含まれている(Lutz er al 2015)。

メタ意識とは、現在の心の内容やプロセスをモニターして、それを報告できるようにする個人の能力のことである(Schooler er al 2011)。メタ意識の典型的な例は、ある記事を読もうとしているときに休暇のことを空想していたことに気がついたときのように、あるタスクに関連した内容について考えていたことに気がついたときに起こる。気晴らしのメタ意識は、逸脱を修正して、目の前のタスクに注意を戻すことを可能にする。さらに、メタ意識は、注意の質をモニタリングし、注意と一緒に発生する感情状態などの文脈に気づくための手段を提供する。

現在中心の意識とは、現在の瞬間に注意の焦点を維持することである。これは、過去や未来についての思考の連鎖に巻き込まれることとは対照的であり、特に精神的なタイムトラ ベルや、前向き・回顧的なエピソード記憶(Suddendorf & Corballis 2007)を伴う方法では、例えば、今夜の夕食のことを考えたり、楽しい休暇のことを思い出したりする。マインドフルネス瞑想では、現在中心の意識は、感覚的な知覚や呼吸などの身体感覚に注意を払うことで促進されることが多い(Farb er al 2015)。

経験に対する非反応性とは、経験の現在の内容に対する習慣的な情緒的評価を停止することを意味し、マインドフルネス瞑想では一般的に、経験に対する姿勢を非消極的にすることで促進される(Lutz er al 2015)。マインドフルネス瞑想の中では、この姿勢の重要な役割は、内的刺激の回避を減らし、それによって精神的内容のより正確な知覚を促進することである(Dunne 2015; Lutz er al 2008b, 2015)。

デレフィケーション(Dereification)/非具象化とは、思考がもはや具象化して経験されないような、つまり、思考が世界の実物として経験されないような、思考と実践者の関係におけるシフトを意味する。このシフトはしばしば脱センタリング(decentering)つまり心理的距離を置くことで、実践者が観察されている現象から自分自身を遠ざけるという意味で表現されることが多いが(Bernstein er al)。 映画鑑賞者が映画の内容に没頭して、映画のイメージと現実の区別を意識しなくなるのと同じように、個人は思考をそれが表す対象と同一のものとして、あるいは融合したものとして経験することがある(Dahl er al 2015)。このように融合されると、例えば、切迫した期末試験についての思考は、試験中に何が起こるかについての現実の描写として経験される。デレフィケーションとは、思考や知覚がもはや現実の固有の表象として認識されず、むしろそれ自体が検査の対象となる精神的な対象として認識されるような、反対の立場を指す。

マインドフルネス瞑想はまた、自己を離散的で不変の存在として捉えていた従来の不適応的な認識から、自己に関連した処理のシフトを促進すると理解されていることが多い(Lin er al 2018)。関連して、自己関連処理の変化は、自己の現在の瞬間的な状態に対する意識を高める一方で、物語的な思考や自伝的な思考を減少させるかもしれない(Farb er al 2007)。重要なことに、マインドフルネス瞑想のいくつかのスタイル、特に伝統的な仏教の文脈では、練習の主要な目標としてそのような変化を明示的に目標としている(Dunne 2015)が、広く使われているMMBIで提供されている世俗的なマインドフルネス瞑想の形式は、典型的にはそうではない。

最後に、いくつかの説明では、マインドフルネス瞑想によって訓練された能力として、苦しみを和らげる動機である思いやりが含まれている。自己と他者への思いやりは、瞑想の練習のための明示的な焦点の対象であるかもしれない(Kirby 2017, Lutz er al)。) 治療的介入の中には、自己憐憫の概念、すなわち、自分自身の経験や苦しみに対する憐れみの姿勢を導入するものもある。思いやりの育成は精神病理学にとって重要であるが(レビューについてはHofmann et al 2011を参照)広く採用されている精神保健のMMBIには一貫して統合されていない。したがって、このレビューでは、マインドフルネス瞑想のためのより広範な思索的な文脈の一部として、思いやりの育成を検討する。

構造化された訓練を通じた開発

マインドフルネス瞑想のトレーニングの過程で、実践者は上記にまとめられた能力を身につけていくことになる。原則として、これらの能力は時間の経過とともに、正式な瞑想の場以外でも利用できるようになってく。MMBI後に観察される変化の中には、グループ介入による社会的支援効果など、間違いなくマインドフルネス瞑想に特有のものではない要因から生じるものもある。とはいえ、マインドフルネス瞑想訓練によって得られる中核的な能力の発達については、以下のような一連の仮説が立てられている。

- (a) 現在中心の意識を維持する能力は、瞑想の対象に瞬間ごとに焦点を当てることによって促進される;

- (b) メタ意識は、主に気晴らしをモニタリングすることによって培われる;

- (c) よくあるように、気が散るような思考の連鎖が注意を惹きつけ、対象から注意を遠ざけるとき、その思考は単なる思考であって現実ではないことを認識することによって、デレフィケーションが訓練される。

- (d) 経験に対する非反応性は、経験に対する非回避的な態度、つまり「好奇心」と「非判断」の 態度を練習することによって培われる;

- (e) 自己関連の処理の変化は、自己概念のデレフィケーションと自伝的で物語的な思考の減少によって起こる。

上記で紹介したマインドフルネス瞑想の定式化は、様々な実践スタイルに対応できるものである。神経科学的な研究では、マインドフルネス瞑想の実践スタイルとして、フォーカシング・アテンション(FA)スタイルとオープン・モニタリング(OM)スタイルをヒューリスティックに区別していることが多い(Lutz er al 2008b, 2015)。

FAスタイルでは、実践者は瞑想の選択された対象に焦点を維持しようとし、その焦点を維持することに重点が置かれる。対照的にOMスタイルでは、焦点の対象を一つに限定することなく、現在中心の意識を持続させ、経験をモニタリングすることを強調する。MBSRのトレーニングは、オブジェクトに焦点を当てて開始されるが、OMスタイルは、一般的に “choiceless意識”(Kabat-Zinn 1990)と呼ばれ、トレーニングが進むにつれて導入される。

心理学的構築物としてのマインドフルネス

いくつかの研究では、マインドフルネスを心理学的な構成要素として調査し、状態形質と気質形質の両方の形で概念化している。提案されたマインドフルネスの構成は、Mindful Attention Awareness Scale (Brown & Ryan 2003)、Toronto Mindfulness Scale (Lau er al 2006)、およびFive Facet Mindfulness Questionnaire (Baer er al 2006)のような自己報告式の尺度によって運用されてきた。これらの尺度は、マインドフルネス介入への反応性、ポジティブな心理学的転帰との関連性、注意力コントロールなどの関連する構成要素の尺度との相対的な増分的妥当性を示している(Quaglia er al 2015)。

しかし、前述の定義的コンセンサスの欠如は、単一のマインドフルネスの構成要素を単純に使用することを複雑にしている(Grossman & Van Dam 2011)。外部妥当性はさらなる課題となっており、マインドフルネス測定は需要特性の兆候を示し(Grossman & Van Dam 2011)、マインドフルネストレーニングに選択的に反応しない(Goldberg er al 2015)。例えば、ある尺度の研究を横断して比較したところ、経験豊富な瞑想者よりも暴飲暴食をしている人の方が、体性感覚に関連した項目によって部分的に高い評価を得ていることが明らかになった(Grossman 2008)。このように、これらの問題に取り組む研究が続いているが、ここでは、神経認知的な構成要素と尺度を用いたマインドフルネス瞑想の研究に重点を置いている。

臨床と研究のパラダイム

このレビューで提示された証拠の大部分は、3つの研究パラダイムのうちの1つに由来しており、それぞれが明確な貢献を提供している。第一は、上述のようにMBSRに類似した形式で正式な瞑想の練習を組み込んだ構造化された世俗的なMMBIの研究である。このような介入の効果は、精神保健治療において最も広く普及し、影響力を持つため重要であり、臨床転帰に対するマインドフルネス瞑想の影響を調査するための主要な基礎を形成している(Goldberg er al 2018b, Goyal er al 2014)。

第二のパラダイムには、短いマインドフルネス瞑想トレーニングと実験室ベースの課題が含まれる。このアプローチでは、提供の形式や設定に柔軟性を持たせることができ、マインドフルネス瞑想における認知的・情動的プロセスをより詳細に実験的に研究することができる(例えば、Tang er al)。

第三のパラダイムは、世俗的な実践コミュニティと非世俗的な実践コミュニティの両方で実施された長期的なマインドフルネス瞑想トレーニングに関するケースコントロール研究である。このような訓練から得られた証拠は、持続的な訓練の効果についての洞察を提供し(Gotink et al 2016)マインドフルネス瞑想訓練の初期段階では検出できなかった、あるいは存在しなかった変化を明らかにする可能性がある(Davidson & Kaszniak 2015, Zeidan & Vago 2016)。

マインドフルネスに基づいた心理療法的介入のもう一つのファミリーは、正式な瞑想の要素はほとんどなく、主にマインドフルネスの伝統的なトレーニングや概念的な材料を取り入れている。受容とコミットメント療法は、心理的問題における文脈と言語的フレーミングの役割を強調し、心理的柔軟性を高めることを目的とした行動理論に基づいたより広範なモデルの中にマインドフルネスの実践の原則を取り入れている(Hayes er al 2006)。弁証法的行動療法(DBT)では、マインドフルネスの原則は、感情の調節、苦痛の耐性、および対人関係の有効性(Linehan 1993)のための能力の開発をサポートする共通のスレッドを形成する。

特筆すべきことに、DBTは境界性パーソナリティ障害の治療において有効性を示している(Linch er al 2007)。境界性パーソナリティ障害をMMBIの対象とはしていない。DBTにおける非公式なアプローチは、境界性パーソナリティ障害の患者が正式な瞑想を許容することが難しいというLinehan (1993)の観察に基づいて行われている。しかし、境界性パーソナリティ障害の患者の治療や他のリファクトリー集団の治療としてのDBTの成功は(Linch et al 2007年)心理学的治療の進歩に貢献するために観想的な伝統からの原則や概念を統合するためのより広い可能性を示している。

我々は、受容とコミットメント療法、DBT、および他のマインドフルネスに基づいた心理療法の詳細なレビューを試みてはいないが、正式なマインドフルネス瞑想の訓練や仏教の観想的伝統との豊かな関係は、他の場所で実質的な議論を促している(例えば、Dimidjian et al 2016を参照)。

思考と効果的なメカニズム

現在では、精神病理学は、その機能が精神医学的診断の標準的なカテゴリーを超えた、基礎となる認知系と情動系の調節障害に起因することが広く理解されている(Insel er al)。 したがって、マインドフルネス瞑想がこれらの中核となる神経行動系にどのように影響を及ぼすかを理解することは、精神保健への影響をモデル化する上で非常に重要である。そこで次に、マインドフルネス瞑想訓練の効果が、神経回路、行動、自己報告、標準的な実験室のパラダイムを含む複数のレベルの分析において、認知系、正価系、負価系のRDoCドメインにどのようにマッピングされるかについて議論する。

マインドフルネス瞑想の理論的な説明で提案されている作用機序の範囲は、それらを完全にカタログ化することは不可能であろうと思われるほど相当なものである(例えば、Baer 2003; Chambers er al 2009; Creswell & Lindsay 2014; Garland er al 2014a, 2017; Hölzel er al 2011; Lutz er al 2015; Teasdale & Chaskalson 2011a,b; Vago & Silbersweig 2012を参照のこと)。

しかし、これらの提案、特にメンタルヘルスのためのMMBIの文脈では、確固たる証拠は比較的限られている(例えば、Alsubaie er al)。2017,Gu er al)。2015,van der Velden er al)。2015を参照)。したがって、我々は、精神疾患に特に関連性があり、関連する神経行動学的知見が得られている潜在的なメカニズムのサブセットに焦点を当てている。

認知システム

瞑想法が目標とする中核的な能力は、認知機能と密接に関連している。どのような瞑想的な練習でも、ワーキングメモリは、セッション中ずっとタスクを維持するために必要とされ、特定の対象に焦点を当てるスタイルでは、その対象への持続的な注意を維持することがさらに必要とされる。特にマインドフルネス瞑想の中心的な側面は、注意を散漫にする思考プロセスによる注意の捕捉に対応することである。注意力散漫が検出可能な精神的プロセスに対する十分な意識を維持するためには注意力の制御が必要であり、精神的内容と瞑想的タスクセットとの不一致を検出するためには認知制御回路が関与していなければならず、精神的な焦点を外して意図したタスクに戻すためには抑制系が関与していなければならない(Lutz er al 2008b, 2015)。

マインドフルネス瞑想実践の認知システムへの影響を神経レベルで検討するために、かなりの研究が行われてきた。Tang et al 2015)は、マインドフルネス瞑想練習は複数の高レベルの精神機能に依存しており、したがって、神経機能の変化は脳内の大規模なネットワークにまたがって現れる可能性が高いことを指摘している。Lutz et al 2015)は、マインドフルネス瞑想訓練の認知的側面に特に関連性のある3つのネットワークを特定している。その第一は、注意のトップダウン制御に関与する中央執行ネットワーク(CEN)であり、前頭前野(PFC)と頭頂皮質のノードを含む。第二に、ボトムアップの注意の方向付けに関与するサリエンスネットワークは、前島皮質、背側前帯状皮質(ACC)扁桃体、ドーパミン作動性中脳領域を組み込んでいる。第三に、デフォルトモードネットワーク(DMN)は中脳皮質領域に集中しており、後帯状皮質(PCC)と内側PFCを2つのハブ領域としている。最初は、タスク指向状態に比べて安静時の活性化の増加によって同定されたが、DMNは自己参照的思考と同様に自発的思考(例えば、マインドワンダリング;Schooler er al)。

これらのネットワークのすべてにおいて、マインドフルネス瞑想訓練中とマインドフルネス瞑想訓練後の認知課題の実行中の両方で、機能の変化が観察されている。複数の瞑想スタイルにまたがる機能活性化の最近のメタ分析(Fox er al 2016)では、マインドフルネス瞑想スタイルの実践に関連した一貫した活性化と不活性化の複数のクラスタが発見された。瞑想技法のうち、FAとOMスタイルの実践の両方は、前島皮質の活性化の増加と背側ACCと中索皮質の一意的に活性化された領域に関連していた;FAはPCCの不活性化によってさらに区別された;OMはPFCの中前島皮質と側方領域の活性化によって区別された。DMNは特に注目されている(Brewer & Garrison 2014)。DMNのサブネットワーク内の機能的接続性は、マインドフルネス瞑想の実践によって増加するが、DMNの主要ハブ間の接続性は減少するようである(Mrazek er al 2014)。最後に、経験豊富なマインドフルネス瞑想実践者は、OMスタイルの実践中にDMNの活性化が減少し、安静時にはDMNとCENの領域間の機能的接続性が増加していることを示しており、自己参照的なdiscursive thinkingを調節する能力の向上と一致している(Brewer er al)。

遂行機能

観察された神経の変化を考えると、マインドフルネス瞑想トレーニングは中核となる認知機能を調節または強化することで精神病理に対処できる可能性はあるのだろうか?この質問に対する答えは、事実上すべての形態の精神病理学療法は認知処理の欠損や機能不全を特徴としているため、マインドフルネス瞑想を用いた臨床介入に強い意味を持つ。

マインドフルネス瞑想に関連した標準的な神経認知課題のパフォーマンスの変化に関しては、所見は控えめである。Chiesa et al 2011)は、マインドフルネス瞑想が認知能力に及ぼす影響に関する23の研究をレビューし、主に注意力のパフォーマンスに影響があることを明らかにした。主に健康な人を対象としたMMBIは、注意力の選択的・実行的要素の改善と関連していたが、より長期の訓練者を対象とした症例対照研究では、マインドフルネス瞑想トレーニングは持続的な注意力の改善と関連していた。Gallant(2016)は、マインドフルネス瞑想トレーニングと、反応抑制、ワーキングメモリの更新、メンタルセットのシフトというサブドメイン全体にわたる実行機能を調査した。遂行機能の指標を含む12の研究(介入10件、症例対照2件)のうち、Gallant (2016)は、6件の研究のうち5件で抑制に肯定的な効果があり、また、持続的注意力に依存する指標を用いているにもかかわらず、ワーキングメモリの更新は3件の研究すべてで改善した。しかし、セットシフトを検討した5つの研究のうち、パフォーマンスの改善を示したのは1つだけであった。Lao et al 2016)は、より限定的な基準を用いて、標準化された8週間のMMBIに関連した神経心理学的転帰をレビューした。Lao et al 2016)は、18件の適格研究の中で、注意力のパフォーマンスや実行機能の改善を最小限に支持する結果を得たが、抑制に関する肯定的な知見は、モチベーションやタスク戦略の変化と混同する可能性があると指摘している。

これらの知見に照らすと、経験豊富な瞑想者を対象とした研究では、相関性はあるものの、長期的なトレーニングを行うことで改善が現れる可能性が示唆されているが、認知機能の古典的な尺度においてMMBIに関連した改善を期待するのは控えた方がよいだろう(例:Lutz er al)。 Jha et al 2010, 2015)が展開前の軍人を対象に観察したように、マインドフルネス瞑想がストレスによる認知能力の低下を防いでいる可能性についても、さらなる調査が必要である。批判的に言えば、臨床集団におけるエビデンスはまだまばらであり、上記のレビューでは個別に検討されていない。したがって、慎重に選択された神経認知的尺度を臨床MMBI研究デザインに含めることが引き続き重要である。

目標とする能力

従来の実行機能測定とは対照的に、訓練効果は、マインドフルネス瞑想で訓練された能力とより直接的に結びついた課題や測定でより明らかになっている。例えば、Lao et al 2016)の認知パフォーマンス測定のレビューでは、メタ認知、認知柔軟性、記憶特異性を評価するように設計された行動課題において、MMBIに関連した改善が観察された。特にメタ認知に関する知見は、タスクと無関係な思考の形でのマインドワンダリングに関する別の実験研究と一致している(Schooler er al 2011)。タスクと関連する思考とタスクとは無関係の思考に対する参加者の精神的な焦点の自発的なプローブと時間的なプローブを組み合わせたパラダイムでは、注意散漫の行動指標の予測が成功していることが検証され、マインドフルネス瞑想トレーニングはマインドワンダリングの減少と注意散漫のメタ意識の増加の両方と関連している(Mrazek er al 2014)。

注意力の獲得

未来志向の思考や過去志向の思考(メンタルタイムトラベル;Suddendorf & Corballis 2007)による注意の捕捉を検出し、それから離脱する能力を開発することは、精神病理学にとって特別な理論的関連性を持っている。タスクと無関係な思考は、DMNによってニューロン的に保存されているが、ネガティブな感情と自己関連コンテンツに偏っていることが知られており、不適応な思考パターンの両方の特徴である(Watkins 2008)。このようなパターンから切り離すことができないことは、反復的なネガティブ思考につながり、これは他の病態の中でも、うつ病、不安、中毒性渇望、痛みに関連した苦痛に大きく寄与していると考えられている(例えば、Miloyan er al)。 特定の臨床対象へのマインドフルネス瞑想の応用について議論する際に、マインドフルネス瞑想の実践が精神症状を改善することができる重要な経時的メカニズムとして、注意力の獲得の減少を比較的確実に支持する実証的知見を詳述する。

感情システム

RDoCマトリックス(Insel er al 2010)は、回避的刺激に対する反応を駆動する負の価数系と、動機づけ刺激に対する反応の基礎となる正の価数系を区別する。マインドフルネス瞑想によって影響を受ける可能性のある負の弁証系のプロセスには、喪失、急性の脅威、持続的な脅威がある(Garland er al 2017, Hölzel er al 2011, Tang er al 2015)。マインドフルネス瞑想はまた、アプローチ、報酬への反応性、報酬の期待、習慣などの肯定的価 値関連プロセスにも影響を与える可能性がある(Garland & Howard 2018, Hölzel er al 2011, Lutz er al 2015, Tang er al 2015)。マインドフルネス瞑想がこれらのシステムを調節する4つの重要な方法は、感情認識の強化、感情反応性の変化、認知的再評価の促進、報酬処理の変化である。注目すべきは、最近のメタアナリシス(Fox et al 2014,2016)では、マインドフルネス瞑想の実践は一貫して、扁桃体、ACC、前頭葉PFC、海馬を含む感情の評価、反応性、および調節に不可欠な領域の構造と機能の変化と関連していた。

感情意識の向上

心のプロセスや内容のメタ意識を養い、現在に焦点を当てた注意を維持することで、マインドフルネス瞑想は感情状態を検出し認識する能力を向上させ、意識的な実行制御と自動調節回路の同調を介した調節を可能にするかもしれない(Lutz er al 2015)。これが起こる一つの方法は、インターセプトの改善、すなわち身体内部の状態の知覚の改善である(Farb et al 2012, 2015)が、インターセプトにおけるマインドフルネス瞑想関連の改善の証拠は様々であるが(Farb et al 2015, Haase et al 2016, Khalsa et al 2008)、このような改善が起こる可能性がある。

感情反応性の変化

非反応性の培養と脱力化は、知覚と環境刺激の評価の間の結合を変化させる可能性がある(Lutz et al 2015)。パニック障害の暴露療法に精通している臨床家は、身体感覚などの刺激に対する知覚意識を高めることは、それだけで、実際には感情的反応性を高め、不安症状を悪化させることがあることを知っている(McNally 2007)。しかし、マインドフルネス瞑想トレーニングでは、非反応性と非反応性を取り入れることで、この効果を逆転させることが提案されている(Creswell & Lindsay 2014)。特に、凝った思考による回避や気晴らしをせずに感情状態を繰り返し経験することは、一種のエクスポージャーを構成し、条件付き感情反応の習慣化や消滅をもたらす可能性がある(Baer 2003, Phelps er al 2004, Tang er al 2015)。特筆すべきは、感情誘発タスク中の扁桃体の活性化の低下が、経験豊富なマインドフルネス瞑想実践者では、非思考の対照者に比べて観察されていることである(Kral er al 2018)。同様の効果は、積極的なコントロール介入と比較してMBSRの参加者にも見られたが、その参加者は、さらに、扁桃体と、絶滅学習における重要な回路である前頭葉PFCとの間の接続性の増加を示した(Kral et al 2018)。

認知的再評価

認知的再評価は、より適応的な感情反応を促進するために、状況や刺激の変化した精神的解釈を採用することを含む。マインドフルネス瞑想トレーニングは認知的再評価を明示的にターゲットにはしていないが(Lutz er al 2015)、いくつかの方法で間接的に認知的再評価を促進することが提案されている(例えば、Garland er al 2014a)。具体的には、刺激をその習慣的な評価値から切り離して非反応性を実践することは、認知的柔軟性を促進し、その結果、より適応的な評価を促進する可能性がある(Lutz er al 2015)。現在中心の意識はまた、環境からの新しい情報の収集を通じて、不正確な評価の再評価を促進する可能性もある(Garland er al 2014a)。マインドフルネス瞑想トレーニングと認知的再評価の増加を関連付ける行動証拠は乏しいが、自己申告によるストレスの減少は、MMBI参加者の自己申告による再評価の使用によって媒介されることが示されている(Garland er al 2011)。

報酬処理の変化

報酬処理に対するマインドフルネス瞑想の効果に関する証拠は、報酬関連障害の研究から得られている。例えば、喫煙画像に心を込めて注意を払うための短時間の実験室ベースの指導は、受動的に画像を見る場合と比較して、渇望、性器下ACCの活性化、および島皮質と腹側線条体へのACC接続性を減少させた(Westbrook er al 2013)。また、マインドフルネス瞑想トレーニングは、喫煙者に対する標準的な認知行動療法と比較して、個人的に関連性のあるストレス刺激に曝露されている間の扁桃体と島皮質の活性化の低下と関連しており、これらの領域におけるストレス関連の活性化の低下は、参加者の喫煙の減少と関連していた(Kober er al 2017)。最後に、経験豊富なマインドフルネス瞑想実践者は、報酬予想時に非瞑想者と比較して変化した神経活動を示しており、金銭報酬の予想時には尾状突起の活性化と両側島皮質との接続性が低下し、報酬受領時には前頭葉PFCの活性化が低下している(Kirk er al 2015)。

マインドフルネス瞑想の認知・情動メカニズムに関する研究はまだ予備的な段階にあり、確固たるエビデンスベースを生成するには、文献の方法論的限界を克服する必要がある。1つの障害は、主要な機序的構成要素について自己申告による測定値に依存していることであり、これは潜在的に交絡する需要特性を可能にしている。このような測定はまた、参加者の正確な内省能力に依存していることが多く、これはマインドフルネス瞑想実践の専門知識と交絡する可能性がある(Davidson & Kaszniak 2015)。マインドフルネス瞑想のメカニズムの神経学的証拠の解釈もまた、脳活動から行動への逆推論に強く依存しており、これは容易に誤解を招く可能性のある実践である(Van Dam er al 2018)。これらの障害はいずれも、メタ認知や気晴らしの研究のために開発されたものなど、マインドフルネス瞑想訓練の構成要素を評価するための堅牢な行動課題を開発して使用することで対処できる(Mrazek er al 2014)。とはいえ、マインドフルネス瞑想は少なくともいくつかの精神病理学的プロセスに直接関連する作用機序に有意な影響を及ぼすことを示唆する十分な証拠が蓄積されている。

精神病理学への応用

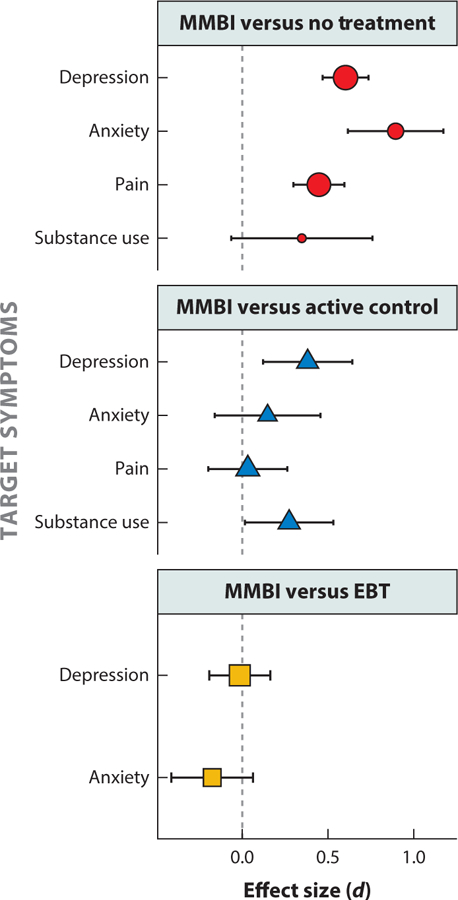

マインドフルネス瞑想は、うつ病、疼痛、不安、薬物使用の治療に広く研究されている。これらの分野について、マインドフルネス瞑想の概念的妥当性、MMBIの適用可能性に関する臨床的・トランスレーショナルなエビデンス、RDoCの観点からの潜在的な作用機序に関する神経行動学的エビデンス、および今後の研究の優先順位を簡単にレビューする。アウトカムについて議論するにあたり、我々はGoldberg et al 2018b)による最近のメタアナリシスから得られた知見を特徴としている。このメタアナリシスでは、診断条件を超えた障害特異的症状に対する効果の大きさを調べ、コントロール条件[待機リスト、特定または非特異的な積極的コントロール、またはエビデンスに基づく治療(EBT);図1参照]によって効果を区別することで、マインドフルネス瞑想のトランス診断的性質を取り上げている。Goldberg et al 2018b)は、MMBI文献が出版バイアスという共通の問題(Coronado-Montoya et al 2016)の影響を受けているように見えることを確認したが、トリムアンドフィル分析によるバイアス補正の適用は、観察された効果の方向性または統計的有意性を変化させなかった。

図1 比較条件別に、確立された精神医学的目標に対するマインドフルネス瞑想に基づく介入(MMBI)の有効性

疾患全体にわたって、MMBIは無治療と比較して有効性を示し、積極的な対照介入と同等かそれ以上の効果を示し、確立されたエビデンスに基づいた治療(EBT)と同等の効果を示している。プロット内のポイントは、Goldberg et al 2018b)によるメタアナリシスにおける重みに比例した大きさである。要約結果は、与えられた比較について少なくとも4つの研究が利用可能であった場合に示されている。図は、Goldberg et al 2018b)から著者の許可を得て翻案。

うつ病の場合

うつ病治療へのMMBIの応用、特に大うつ病性障害の再発防止に関する研究は、特定の精神疾患に焦点を当てた最も強固な研究コーパスであると言って間違いない。MBCTの早期開発と成文化(Segal et al 2002)により、MBCTのメカニズムに関する基礎研究と相まって、一連のRCTが促進された。

臨床応用

MBCTを受けていない患者と比較して、60週の追跡調査でうつ病を再発した患者のうつ病再発リスクを低減することが示されている(ハザード比=0.69;Kuyken et al 2016)。また、長期追跡調査時の効果についてはあまり知られていないが、MBCTは治療後の待機状態と比較して現在のうつ病の治療に有効である可能性があり(10件の研究でd=0.71)他の積極的治療法と同様である(6件の研究でd=0.002;Goldbergら、記者発表)。うつ病に対する一般的なMMBIの有効性を検討したエビデンスは、無治療(d = 0.59)や他の積極的治療(d = 0.38)よりも優れており、認知行動療法(CBT)や抗うつ薬などのゴールドスタンダードのEBTと同等(d = -0.01; Goldberg er al 2018b)であり、長期追跡時の結果も同様であることを示唆している。この分野の厳密なRCTの模範となるのは、Kuyken et al 2015)が実施した試験で、MBCTと抗うつ薬(n = 424)を比較したもので、うつ病の再発や費用対効果に関して両治療法の間に差は認められなかった。うつ病に対するMMBIに関する研究の重要な強みは、最前線のEBTとの比較頻度である(例えば、Goldberg et al 2018b)ではEBTで治療された1,064人の参加者におけるk=10の比較が行われている)。

示唆されたメカニズム

メカニズム研究は、抑うつ性認知プロセスを標的としたMBCTの有効性を支持している。マインドフルネス瞑想トレーニングは、実践者が現在の瞬間に注意を戻すことで抑うつ的な熟考から抜け出すのを助けるように設計されており、デレフィケーションは熟考的思考プロセスの感情的なサリエンスも減少させる。実際、機序論

的証拠と媒介的証拠のレビューでは、自己報告されたものと実験室で測定されたものの両方が治療反応を予測している(Alsubaie et al 2017,van der Velden et al 2015)。MBCTはまた、過度に一般化した自伝的記憶を減少させ(Williams et al 2000)無関係な精神セットを抑制する能力を増加させることがわかっている(Greenberg et al 2017)。神経学的には、この説明は、DMNの活性化におけるマインドフルネス瞑想関連の減少と背外側PFCとのDMN接続性の増加の知見によって支持されており、前者は自己言及的思考とディスカーシブ思考、後者はトップダウンの注意制御と関連している(Brewer er al 2011)。

研究の優先順位

うつ病の再発予防のためのマインドフルネス瞑想を支持する臨床試験研究の相当数があるため、普及と実施のための研究は現段階では特に重要であると考えられる。テクノロジーを活用した、あるいはテクノロジーに基づいた形態のMBCTの研究が始まっており(例:Dimidjian et al 2014)アクセスの増加に役立つ可能性がある。病状の気分的要素(例えば、がん、糖尿病;Tovote et al 2014)もまた、MMBIのさらなる開発のための実りある手段となりうる。また、マインドフルネス瞑想は多くの慢性的な身体疾患に関与している炎症性や内分泌系のプロセスを調節することが明らかになっているため、マインドフルネス瞑想と身体的健康や病気の根底にある神経回路を結びつける研究も、特に価値のあるものとなるかもしれない(例:Rosenkranz er al)。

不安

不安障害へのマインドフルネス瞑想の応用には早くから関心があったにもかかわらず(Kabat-Zinn et al 1992)不安障害に対するマインドフルネス瞑想の評価は、うつ病と比較してかなり少ない。不安に対する支配的なマインドフルネス瞑想ベースの治療アプローチとして、単一のMMBIは出現していないが、この目的のためにMBCT(例えば、Kocovski et al 2013)およびMBSR(例えば、Goldin et al 2016)の両方を評価する試験が行われている。

臨床応用

MMBIは、無治療の対照と比較した場合、患者の不安症状を減少させるようである(例えば、d = 0.89; Goldberg er al 2018b)。しかしながら、他の積極的介入と比較したそれらの有効性はあまり明らかではない。MMBIは、他の治療法(d = 0.15)および暴露ベースの治療法(d = -0.18;Goldberg et al 2018b)を含む最前線のEBTと類似しているようである。ここでは、MMBIが有効性を示す一方で、治療に対するこのアプローチの具体的な利点を明らかにするためにはさらなる研究が必要である。この点での模範的な研究はHoge et al 2013)による研究で、89人の参加者をMBSRまたはストレス管理精神教育グループに無作為に割り付けた。どちらのグループも臨床家評価の不安の減少率は同等であった。しかし、臨床医評価のグローバルな重症度、自己申告の不安、および実験室ベースの社会的ストレス課題(Trier Social Stress Test)に対するストレス反応性の測定においては、MBSR群で比較的大きな減少が認められた。

示唆されているメカニズム

うつ病と同様に、不安に対するマインドフルネス瞑想の効果の第一の候補メカニズムは、反復的なネガティブ思考の減少である(Gu er al)。 例えば、社会不安に対するMBSRの1つのRCTでも、自己関連処理の変化の兆候が認められた。MBSR参加者の間では、自己関連の否定的な信念の減少と背内側PFC(自己関連の認知に関連する構造)の関連する活動の両方が治療反応の予測的なものであった(Goldin er al)。 もう一つの明らかな候補メカニズムは、マインドフルネス瞑想実践中に認知的および生理学的な不安症状にさらされた人の反応性の低下につながる曝露である(Baer 2003, McNally 2007)。不安症患者の自己申告不安の減少は、安静時と比較して、瞑想中の情動評価と反応に重要な脳の領域(前頭葉PFC、ACC、島皮質)の活性化の増加と関連していた(Zeidan er al)。 曖昧な刺激に対する反応性のトップダウン的調節をマインドフルネス瞑想トレーニングによって容易にすることは、MBSRコース後の全般性不安患者において、PFC-扁桃体の接続性の増加と症状の軽減との間に観察された相関関係と一致している(Hölzel et al 2013)。不安に関連した認知の脱却はこれらの過程の両方に寄与している可能性があり、自己申告による脱却は全身性不安の症状に対するMBSRの効果を媒介することが示されている(Hoge er al)。

研究の優先順位

うつ病に対するMBCTと同様に、不安のために特別にデザインされたMBCIを開発し、試験することは価値があるかもしれない。不安症状に合わせてMMBIをカスタマイズする努力は、不安症状に焦点を当てた心理療法が最も効果的であるというメタ分析的証拠と一致するであろう(Yulish et al 2017)。その他の今後の研究における重要な課題としては、脱落のリスクが知られている最前線の暴露ベースの治療と比較して、MMBIがどの程度受け入れられるかを決定することが挙げられる(Imel et al 2013)が、マインドフルネス瞑想と比較条件の間で脱落率が異なることを示唆する証拠はない(Hedman-Lagerlöf et al 2018)。

痛み

最初のMBSRカリキュラムは臨床現場での疼痛への対処の課題に対処することを目的としたものであったため(Kabat-Zinn er al)。 1985)、疼痛症候群はMMBIの重要なターゲットとされてきた。この強調は、痛みの感覚を感情的苦痛から切り離すためのマインドフルネストレーニングの使用に関する伝統的なマインドフルネス瞑想の指導にさらに遡ることができる(Thanissaro Bhikkhu 1997)。

臨床応用

マインドフルネス瞑想トレーニングに対する疼痛症状の軽減と生活の質の向上は、MBSRの実証試験で初めて報告された(Kabat-Zinn er al)。 1985)。累積参加者数1,534人の24研究にわたる疼痛関連アウトカム指標の最近の定量的レビューでは、MMBIが介入なし(d = 0.45)よりも優れており(d = 0.03)積極的な対照群と同等であることが明らかになった(Goldberg er al)。 これらの結論は、瞑想に基づく介入の以前の包括的なメタアナリシスと一致していた(Goyal et al 2014)。MMBIは生活の質に対する有意な有益性を示しているが、線維筋痛症、片頭痛、慢性骨盤痛を含む複数の疼痛関連症候群における疼痛の軽減についてはより限定的な証拠が示されている(Hilton er al 2017)。最近の研究の中で顕著なのは、腰痛に対するMBSRの大規模(n = 342)RCTであり、CBT比較条件で観察されたものと同等の機能の改善と、通常の治療(TAU)と比較した痛みに関連した苦痛の改善を発見し、2年間の追跡調査で持続した(Cherkin er al)。

示唆されたメカニズム

マインドフルネス瞑想訓練は、オピオイド、プラセボ期待値、偽薬介入とは異なる痛みの処理に対する神経および行動の効果を有するようである(Zeidan er al 2015, 2016)。短期間のマインドフルネス瞑想訓練後、知覚された痛みの強さと不快感の減少は、前頭前野眼窩、ACC、前島皮質を含む評価回路の活性化と関連している(Zeidan & Vago 2016)。経験豊富なマインドフルネス瞑想施術者の間では、痛みの強さに対する不快感の選択的減少(Lutz et al 2013,Perlman et al 2010)もまた、情動的反応性の低下を示唆している。疼痛時の視床における感覚ゲーティング回路の不活性化は、マインドフルネス瞑想で培われた現在中心の意識が知覚段階でも痛みのシグナル伝達を調節している可能性を示唆している(Zeidan er al 2015)。現在中心意識は、回避的な先読み認知の抑制にも寄与している可能性がある。マインドフルネス瞑想を経験している人は、痛みを伴う刺激の手がかりを得てから発症するまでの間、扁桃体と感覚ネットワーク領域(ACCと前島皮質)の活動が低下していることを示している(Lutz er al)。 これらの知見は、感覚処理反応性、評価、痛み関連認知のマインドフルネス瞑想関連の変化が、痛み関連の苦痛の改善に寄与している可能性を示唆している。

研究の優先順位

RCTではMMBIの疼痛に対する有効性が確立されており、短期間のトレーニングの実験的研究ではマインドフルネス瞑想が独特のメカニズムで疼痛緩和をもたらすことが示唆されているが、完全に開発されたMMBIのメカニズム論的研究は、これら2つのエビデンスを組み合わせるためにはまだ必要である。特に、疼痛関連症候群は神経の疼痛処理における様々な病的変化によって特徴づけられるため(Bushnell et al 2013)特定の臨床集団におけるMMBIのメカニズム研究を実施することが重要になるだろう。最後に、公衆衛生上の理由から、長期的なオピオイド使用の文脈における慢性疼痛へのMMBIの経時的な応用は、高い優先度を持つべきである(そのような取り組みの一つについてはGarland et al 2014cを参照のこと)。

薬物使用

過去10年の間に、これらの障害の治療を対象としたいくつかの新規MMBIの開発を含め、MMBIを薬物使用障害に適用することへの関心が高まっている[例えば、アルコールおよび薬物使用障害に対するマインドフルネスに基づく再燃防止(MBRP)(Bowen et al 2014);アヘン使用障害に対するマインドフルネス指向回復強化(MORE)(Garland et al 2014b)]。

臨床応用

薬物使用障害に対するMMBIは、典型的には、CBT由来の依存症治療の構成要素(例えば、再発防止のためのリスクアセスメント;Bowen et al 2014)とMBSRに類似した内容および構造を結合している。薬物使用障害に対するMMBIのエビデンスは一般的に有望である。Li et al 2017)は34のRCTを評価し、マインドフルネス瞑想治療は薬物使用頻度、使用関連問題、渇望の減少において対照条件(TAU、CBTなど)よりも優れていることを見出した。Goldberg et al 2018b)は、MMBIは他のアクティブ療法よりも優れており(d=0.27)マインドフルネス瞑想は禁煙のためのEBTよりも優れていると報告した(d=0.42)。これらの知見は、これらのアウトカムを評価するための十分な試験がなかったというGoyal et al 2014)の報告とは対照的である。この不一致は、近年発表された追加の研究によるものもあるかもしれない。この分野の模範的な研究の1つは、Bowen et al 2014)が実施した試験であり、286人の薬物使用障害の参加者を対象に、MBRPと再燃防止(CBTに基づく)およびTAU(12ステップに基づく治療)を比較したもので、12ヵ月後の追跡調査では、MBRPは再燃防止およびTAUの両方と比較して、薬物使用日数の減少を示した。

示唆されたメカニズム

薬物使用障害に対するMMBIの有効性の根底にある提案されたメカニズムには、報酬処理の変化(Garland & Howard 2018)と同様に、反応の抑制と消滅(Tapper 2018)が含まれる。マインドフルネス瞑想に関連した喫煙の減少は、ストレス手がかりに反応する扁桃体と島皮質の活性化の低下と関連しており、マインドフルネス瞑想トレーニングはCBTと比較してこれらの脳領域のストレス関連活性化を減少させた(Kober er al 2017)。また、マインドフルネス瞑想はトップダウンの調節を増加させ、薬物使用に関連する自動性(または自動操縦)を減少させ、薬物使用の注意力の偏りを減少させる可能性が提案されている(Brewer et al 2013)。さらに、短期間のマインドフルネス瞑想トレーニング後の喫煙行動の減少は、ACCと内側PFC内の安静時活性化の増加と関連しており、これらの感情調節脳領域の活性化と関連する行動の結果と関連している(Tang er al 2016)。

研究の優先順位

MMBIは、モバイル技術を利用して文脈に合わせた治療を行う最近開発された適応介入に組み込むための有望な候補となりうる(例:再発リスクの高い状況への対応;Gustafson et al 2014,Nahum-Shani et al 2018)。薬物使用に関する強力な神経科学的モデル(Koob & Volkow 2016)を考えると、神経学的測定と行動学的測定を組み合わせた機械論的臨床試験デザインの使用は、この分野で特に価値のあるものとなるだろう。

エマージングターゲット

注意障害

注意欠陥/多動性障害(ADHD)へのMMBIの応用への関心は近年高まっている(Cairncross & Miller 2016)。マインドフルネス瞑想が特定の注意力の培養を伴うことを考えると(Lutz et al 2008b)マインドフルネス瞑想とADHDのペアリングは論理的な臨床応用である。しかし、ADHDに対するMMBIに関する研究の多くは、非RCTに限定されている。Cairncross & Miller(2016)は、成人、小児、思春期のサンプルを用いた10件の研究(待機リスト対照4件、試験前後のデザイン6件)をレビューし、不注意(d = -0.66)と多動性(d = -0.53)に中等度の効果があったと報告している。このメタアナリシスに含まれた成人を対象としたRCT(Hepark et al 2015,Mitchell et al 2017)のいずれも、マインドフルネス瞑想群では待機リスト対照群と比較して自己評価および臨床家評価のADHD症状の改善が報告され、中等度の効果が報告されている。Mitchell et al 2017)は、小さなサンプル(n = 20)内ではあるが、注意力と実行機能の神経認知テストでは群間差を認めなかった。したがって、ADHDに対するMMBIの作用機序の1つの可能性としては、実験室でのタスクと経験豊富な瞑想者のサンプルの両方でマインドフルネス瞑想に関連したこれらの能力の改善の知見を考えると、タスクに関係のない思考による注意の捕捉の減少につながるメタ意識の改善が考えられる(Lao et al 2016,Mrazek et al 2014)。現在のところ、ADHDへのMMBIの影響を評価するRCTが不足している。メタ認識タスクのパフォーマンスがどのようにADHDの行動症状に関連するかを調べる機械論的RCTは特に貴重かもしれない。

心的外傷後ストレス

心的外傷後ストレス障害(PTSD)とその関連症候群は、トラウマに関連した刺激の回避を伴う負の情動系の過剰活性化と文脈への鈍感性を特徴としている。現在を中心とした意識の育成は、直接的な感情反応性を調節し、不快な刺激への曝露を容易にすることで、陰性情動系の調節を改善する可能性を秘めている。一方で、認知の精緻化が減少し、デレビュエーションによる評価の柔軟性が高まることで、不適応なトラウマ関連認知の再構築が促進される可能性がある。

トラウマに焦点を当てた治療では、忍容性、アドヒアランス、リテンションが課題となるため(Imel et al 2013)MMBIをPTSDに適応させるには、これらの領域に特に注意を払う必要がある。適性も考慮しなければならない。極度の感情調節障害を呈している人の場合、正式なマインドフルネス瞑想の練習で持続的に内的刺激に非反応的に関与しようとすると、過度に困難になる可能性があり、自己調節のスキルを伴う非公式な(すなわち、瞑想に基づくものではない)マインドフルネスの練習に焦点を当てた介入を用いることが、効果的な代替手段として推奨されている(Linehan 1993)。

トラウマに焦点を当てたMMBIに関するRCTの証拠ベースはまだ限られている。しかし、18の臨床試験の最初のメタ分析レビューでは、幅広い条件でのウェイティングリストコントロールと比較して有効性が支持されており(Hedgesのg = -0.44; Hopwood & Schutte 2017)症状の軽減はマインドフルネス瞑想トレーニングの程度とさらに関連している。King et al 2016b)が開発したマインドフルネスに基づく暴露療法(MBET)プロトコルに参加した退役軍人を対象とした神経イメージングの結果、マインドフルネス瞑想訓練は、怒っている顔を見る際の内側PFCの活性化の増加と扁桃体の活性化の減少と関連しており、社会感情的脅威シグナル伝達の抑制と一致していることがわかった。MBET介入の参加者では、グループ心理療法コントロール介入の参加者ではなく、DMN(PCC)とCEN(背外側PFC)の領域間の結合性の増加が示され、否定的な反復思考の調節が改善されたことを再び示唆した(King er al 2016a)。トラウマに焦点を当てたMMBIに関する現在進行中の研究の重要な課題は、多成分治療におけるMMBIの役割を探ることである。例えば、MMBIは、暴露療法に先立って感情調節スキルを強化したり、併存症状や残存症状に対処したり、再発予防のために特に価値があるかもしれない(King & Favorite 2016)。

摂食障害と肥満

摂食障害に対するMMBIに関する研究の大部分は、制限的な摂食(すなわち、神経性食欲不振症)ではなく、抑制されていない摂食(すなわち、暴食や肥満)への応用に焦点を当ててきた。この分野で最も広く研究されているMMBIは、マインドフルネスに基づく摂食意識トレーニング(MB-EAT; Kristeller et al 2014)である。MB-EATの中には、食事経験に意識の高まりをもたらすためにマインドフルネス瞑想が含まれている(例えば、満腹の合図の意識);少量の食物からの快楽の増大;過酷な自己判断、摂食行動、およびネガティブな感情の間のリンクを混乱させる;および自己受容性を増大させる(Kristeller & Wolever 2010)。

最近の3件のメタアナリシスでは、MMBIの体重および摂食の転帰に対する効果が検討されているが、そのうちの2件では体重減少またはBMI(body mass index)に対するMMBIのエビデンスは得られなかったが、摂食態度および行動の測定においてはMMBIの正の効果が指摘されている(Rogers er al)。注目すべきは、分析ではBMIに対する小さな効果を検出する力が不足していた可能性があることである(例えば、g = 0.30~0.34;Rogers et al 2017)。摂食アウトカムと体重関連アウトカムを組み合わせたGoldberg et al 2018b)は、MMBIを無治療と比較した場合には大きな効果があり(d = 0.79)他の活性療法と比較した場合には差がないことを報告した(d = 0.08)。

いくつかの潜在的な作用機序が提案されているが(例えば、感情調節および自己調節能力の強化、間受的手がかりの認識の増加;Alberts et al 2012,Kristeller et al 2014年)これらの変化機序を直接的に検討した研究はほとんどない。最近の研究では、報酬駆動型摂食(すなわち、コントロールの喪失、満腹感の欠如、食物への先入観による摂食)の変化が、12ヵ月後の追跡調査時の体重減少に対するマインドフルネス瞑想ベースの治療の効果を媒介していることが明らかになった(Mason et al 2016)。代謝変化の経過が長くなることが多く、治療効果が追跡期間の長さによって緩和されるというエビデンスがあることを考えると(Ruffault et al 2017)長期追跡を含む研究が極めて重要である。

重篤な精神疾患

マインドフルネス瞑想が精神病性障害や双極性障害を含む重篤な精神疾患の治療に安全かつ効果的である可能性が提案されたのは最近のことである。多くの抗精神病薬や気分安定薬の副作用プロファイルとともに、重篤な精神疾患に関連する公衆衛生コストを考えると、効果的な行動療法の必要性が認識されている(Murray er al 2017)。他の障害と同様に、マインドフルネス瞑想トレーニングを標準的なCBTベースの治療からの要素と組み合わせた介入が開発されている(例えば、ネガティブなスキーマータの識別;Chadwick et al 2016))。

Goldberg et al 2018b)は、精神病の症状に対する無治療と比較したMMBIの効果を検討したメタアナリシスに7つの研究(n = 456)を含め、治療後の中等度の効果(d = 0.50)と追跡調査時の大きな効果(d = 1.18)を見いだした。

(Chu et al 2018)は、別のメタアナリシスにおいて、3つのRCTをまたいで双極性障害患者のうつ病や不安症状に対するMMBIの効果はないと報告したが、効果の大きさは中程度の範囲であった(うつ病と不安症状についてはそれぞれg = 0.46と0.58)。

精神病に対するMMBIは、精神病体験にマインドフルな意識を適用することを強調しており(Chadwick et al 2016,Wang et al 2016)頻度を減らすのではなく、これらの体験に関連した苦痛や障害を減らすことを意図している。証拠は、精神病に関連した苦痛と妨害がMMBI後に減少することを示唆しているが(Chadwick et al 2016)これらの変化が精神病症状の減少を予測することは確立されていない。うつ病や不安の治療のために提案されているメカニズム(すなわち、感情調節の改善、反復的なネガティブ思考の減少)は関連しているかもしれないが、双極性障害に対するMMBIにおける特異的な作用機序を特定した研究はほとんどない。

集中的な瞑想の練習のいくつかの形態が精神病の経験と関連しているという証拠があることを考えると、精神病症状に対するマインドフルネス瞑想の潜在的な異所性効果を評価することは重要であろう(Lindahl et al 2017)。

実務上の問題点

研究環境でMMBIの有効性を実証したからといって、実際の臨床現場での有効性が保証されるわけではない。MMBIを医療従事者に提供する際に重要な考慮事項と潜在的な障害には、実施と普及の問題、トレーニングと治療の忠実性の問題、形式、期間、設定に関する問題、アクセスと文化的適合性の問題などがある。

実施と普及

Dimidjian & Segal(2015)が指摘しているように、MMBIに関する研究の大部分は、介入の生成と改良に焦点を当ててきた(すなわち、国立衛生研究所(National Institutes of Health)の第I期研究)。ここで検討したいくつかの障害については、多数の有効性研究(すなわち、研究設定で介入を試験する;ステージII)が実施されており、その多くは、積極的な比較条件、長期間の追跡期間、大規模なサンプルサイズなどの望ましいデザインの特徴を含んでいる(Goldberg er al)。2017)。対照的に、コミュニティクリニックでの有効性試験(すなわち、高いレベルの管理とモニタリングを維持しながらコミュニティ設定で試験を行う;ステージIII)有効性試験(すなわち、コミュニティの提供者による日常的な条件での実施;ステージIV)または明示的な実施・普及研究(すなわち、コミュニティ設定での展開方法を研究する;ステージV)のいずれかで、実際の臨床現場でのMMBI導入のプロセスや影響を検討した研究はほとんどない。実際、実施・普及研究が行われている唯一のMMBIはMBCTであるように思われる。

MBCTを評価する厳格な研究が行われているため、他のMMBIの実施・普及のための貴重なテストケースとなる可能性がある。MBCTは、イギリス(英国)の国立医療・ケア・エクセレンス研究所(NICE 2018)によって、うつ病の再発防止のために推奨されている。しかし、この承認にもかかわらず、また単費医療制度の中でも、実施と普及は容易ではない。Crane & Kuyken(2013)は、MBCTの実施に関連して、利害関係者(英国の国民健康サービスで働く臨床医やMBCTの教師など)によって特定された多くの障壁について論じている。回答者の大多数(59%)は、MBCTサービスが組織内に存在しないか、主要な役割を果たしておらず、限られた組織的支援のもとで運営されていると報告している。回答者はまた、構造的、文化的、教育的、物理的、技術的な課題も挙げている。同様の障壁は、ヘルスケアシステム内での実施と普及を正当化する実証的な支持を得る他のMMBIにも関連する可能性が高いと思われる。

トレーニングと治療の忠実性

Crane & Kuyken (2013)が強調している実施上の課題の一つは、マインドフルネス瞑想の教師の訓練である。MMBIを効果的に実施するために必要とされる臨床能力の多くは、一般的な臨床スキル(例:クライエントとの強い治療的提携を形成する能力;Wampold & Imel 2015)と重複する可能性が高いが、マインドフルネス瞑想の教師にはマインドフルネス瞑想の経験の深さが不可欠であると繰り返し主張されてきた(Kabat-Zinn 2011)。MBCTとMBSRには資格を取得するルートが存在するが(Crane er al)。 したがって、教師の変数が臨床転帰に与える影響を慎重に調査することは、マインドフルネス瞑想の教師の経歴やトレーニングの実際的な基準を設定する上で非常に重要である。

トレーニング分野における進歩の一つとして、MMBIのアドヒアランスとコンピテンシーの測定法の開発と検証がある。心理療法研究では、アドヒアランスは「セラピストが理論的に指定された介入の技法や方法をどの程度実施しているか」と定義され、コンピテンシーは「これらの技法や方法が実施されているスキル」と定義されている(Webb er al 2010, p. 201)。この種の3つの尺度はMMBIに特有のものとして開発されてきたが、それらは程度の差こそあれ、裏付けとなる信頼性と妥当性の証拠を持っている(Chawla er al 2010, Crane er al 2013, Segal er al 2002)。しかし、忠実性評価の採用は依然として限られている(精神疾患に関するRCTの32.4%;Goldberg et al 2017)。

また、特に心理療法におけるアドヒアランスやコンピテンシーと治療成績との間に一貫性のない(または無効な)関連性があることを考えると、アドヒアランスやコンピテンシーを超えたマインドフルネス瞑想の教師の行動や特性を調査する価値があるかもしれない(Webb er al)。 マインドフルネス瞑想の研究者は、マインドフルネス瞑想教師に関連した他の心理療法プロセス変数、例えば治療的提携など、MMBI(Bowen & Kurz 2012,Goldberg er al 2013)や心理療法全般に関連した変数を調査することを検討してもよいであろう(Flückiger er al)。 このような探求は、アウトカムへのセラピストの貢献(すなわち、セラピスト効果;Baldwin & Imel 2013, Goldberg er al)。

期間、形式、実践設定

MMBIを実施する際には、治療量、トレーニングの形式、実践環境が重要な考慮事項となる。MMBIは、歴史的に何十年にもわたって集中的に実践されてきた仏教の観想的伝統(例えば、修道院の共同体など)に由来するものであるが、MMBIは一般的に、期間と構成がMBSRのコースと一致している(すなわち、8週間の長さ;Kabat-Zinn 1990)。MMBIの多くの消費者はこの構成を受け入れられると考えている。しかし、他の人にとっては、このような介入の強度は実行可能ではないか、または望ましいものではない。実際、実践時間とアウトカムの関係を評価した43の研究の最近のメタアナリシスでは、MBSRとMBCTの参加者は平均して、推奨されている在宅マインドフルネス瞑想実践量の64%(すなわち、1日29分;Parsons et al 2017)しか実践していないことが示されている。また、介入後の在宅マインドフルネス瞑想実践への継続的な関与はあまり明確ではない(Vettese et al 2009年にレビューされた研究では、1日最大18.7分)。さらに、最適な練習時間と密度を決定するための体系的な研究はまだ行われていない。例えば、ある個人が1日に20分間練習するとした et al 20分間の練習を1回、10分間の練習を2回、4分間の練習を5回に分けて行うのがベストなのであろうか?この質問に対する答えは、個人のタイプによって異なる可能性がある。どのようにして特定の個人に最適なレジメンを決定するかは、熱心な研究を必要とする重要な問題である。

現在のところ、利益をもたらすために必要なコース指導の量は明らかになっていない。効果的で短期間のMMBIを実施することで普及率が大幅に向上する可能性があるため、この分野を明らかにすることは非常に重要である。より集中的な介入様式(例:瞑想リトリート)の可能性も探究すべきである。予備的なメタ分析的証拠は、瞑想リトリートが不安、抑うつ、ストレス、生活の質の指標に対して中等度から大規模な効果をもたらすことを示唆している(Khoury et al 2017)。

MMBIが実施される(または実施された)場所には、まだ十分に調査されていない設定もある。特に、モバイル技術のユビキタス化と洗練化が進んでいることから、到達範囲が大幅に拡大する可能性がある。MMBIのモバイル配信のためのいくつかのモデルが文献に登場しており、治療に特化したモバイルアプリケーションやウェブベースの配信プラットフォームの開発(Davis et al 2014,Dimidjian et al 2014)や、遠隔医療技術を通じたリアルタイムでの配信(Niles et al 2012)などが挙げられる。この分野の初期研究では、オンラインで配信されたMMBIは、うつ病、不安、ウェルビーイングに対して、小さいながらも有意な効果を示すことが示唆されている(Spijkerman er al)。 マインドフルネスを促進することを目的とした技術には、意味のあるマインドフルネス瞑想トレーニングが含まれていることが不可欠である(すなわち、名ばかりのマインドフルネスではない)。理想的には、技術開発は有効性の研究と対になることが望まれるが(Headspaceで行われているように、https://www.headspace.com/)現在の規範からは程遠いように思われる(Mani er al 2015)。

アクセスと文化的フィット

対面またはモバイル技術を介して提供される質の高いMMBIが利用できることは、治療へのアクセスの中心的な側面を表している。しかし、治療へのアクセスが治療への参加に結びつくためには、ヘルスケア利用者は文化的にアクセスしやすい治療法と、文化的に有能な治療提供者を見つけなければならない(Betancourt er al)。 このトピックに関する研究は限られているため、代表者のいない集団(例えば、人種や民族的マイノリティ、社会経済的地位の低い人々)における標準的なMMBIの文化的アクセス性を判断することは困難である(Waldron er al)。 それにもかかわらず、マインドフルネスと受容に基づく介入を組み合わせたメタアナリシスでは、少数派グループに対する治療効果が中程度から大程度の範囲で報告されており、MMBIが少数派集団に有効であると信じるに足る理由がある(全体のg = 0.69; Fuchs er al 2013)。心理療法のアウトカムを向上させるためには、文化に応じた修正が必要であることが示されていることから、今後の研究では、伝統的なMMBIの文化的な適応を探ることができるかもしれない(Benish er al)。 この時点で有望な理論的研究が始まっているが(例:Woods-Giscombé & Black 2010)介入の開発とテストが切実に必要とされている。

挑戦と注意

マインドフルネスの誇大広告

マインドフルネス瞑想に対する一般的な認知度が高まるにつれ、大衆紙に掲載される記事や書籍は、研究文献の裏付けを引用しながら、その臨床的有用性についてますます野心的な主張をするようになってきた(Van Dam er al 2018)。 流行りの研究分野に関連して期待が膨らむという現象は、マインドフルネス瞑想に特有のものではないが、それにもかかわらず、懸念を抱かせる原因となっている。熱意が経験的な支持を上回る場合、マインドフルネス瞑想の介入で議論されるように、未検証であり、効果がない、あるいは禁忌であるという文脈の中で、時期尚早に展開される可能性がある。MMBIが信頼できるエビデンスに基づいた介入とみなされるためには、その導入はペースを合わせて、(Crane et al 2013)によって開発されたような明確な基準に結びつけられなければならない。

リスク、有害事象、禁忌

マインドフルネス瞑想の実践が広まるにつれ、有害反応の潜在的な影響も大きくなってきている。マインドフルネス瞑想は良性のものとして広く認識されているが、マインドフルネス瞑想によって誘発された可能性のある有害事象は文書化されている。最も懸念されるのは、Van Dam et al 2018)とLindahl et al 2017)が収集した精神病、躁病、自殺念慮の発症を伴う症例報告である。このような症例の発生には複数の要因が関与している可能性があり、特に以前に精神疾患を患っていたことが原因である可能性があり、そのような症例の発生率が集団の発生率と比較してどの程度であるかは不明である。睡眠時間の制限や社会的接触の減少などの条件が、一部の患者にとって不安定化効果をもたらす可能性がある集中的なリトリートの場合は特にそうである。他の臨床的介入と同様に、マインドフルネス瞑想が状況によっては精神症状を悪化させる可能性があることを真剣に受け止め、適切に対処しなければならない。第一に、精神症状を対象としたMMBIの投与は、臨床的訓練を受けた職員が監督すべきである。第二に、マインドフルネス瞑想への介入と、リスクが高くなる可能性のある、あるいは介入が禁忌とされる可能性のある集団についてのガイドラインを作成することが考えられる。最後に、系統的なデータ収集を改善するためには、有害事象の正式な報告システムが必要である。

不安、パニック、トラウマに関連した症状を伴うマインドフルネス瞑想への反応については、個別の検討が必要であろう。快感的なものと忌避的なものの両方を含む内的刺激への曝露を強化することは、マインドフルネス瞑想の実践において意図された要素であり(Lutz er al 2015)、さらにマインドフルネス瞑想における情動調節の改善のメカニズムとして提案されている(Tang er al 2015)。治療的な文脈においても、忌避的刺激への曝露は、定義上、苦痛を伴うものである。しかし、計画的にコントロールされていれば、曝露は効果的な心理療法的手法として確立されている(McNally 2007)。したがって、マインドフルネス瞑想の実践のこの側面は、指導の質を高め、用量や設定の適切性を確保することによって、最善の対処法となるかもしれない。

方法論的および理論的な懸念事項

マインドフルネス瞑想の実践がますます注目されるようになったことで、この分野の研究の厳しさがますます精査されるようになっていた。マインドフルネス瞑想が直面している課題のいくつかは、すべての心理学研究に共通するものである。例えば、複製性や出版バイアスに関する懸念(Coronado-Montya et al 2016)は、心理学研究(DeCoster et al 2015)と医学研究(Begley & Ellis 2012)を横断して関連している。それにもかかわらず、精神疾患を対象としたマインドフルネス瞑想のRCTの最近のシステマティックレビューでは、方法論的厳密さの経時的変化に関する落胆するような証拠が発見された(Goldberg er al)。 142件の研究において、検討された6つの特徴(サンプルサイズ、追跡期間、能動的対照比較条件の使用、指導者訓練の評価、治療忠実度の評価、intention-to-treat分析の使用)のいずれも頻度が増加していなかった。今後の研究では、関連性があり、十分に実施されたアクティブコントロール介入、理想的にはEBTを含めることが不可欠である。MMBIを最前線の介入として推奨する時期を確立することに加えて、この実践は、研究者の忠誠心(Munder et al 2013)や参加者の期待値などのバイアスの潜在的な原因にも対処できる。

マインドフルネス瞑想研究もまた、長年にわたる概念的な問題に取り組み続けている(Davidson & Kaszniak 2015, Van Dam er al)。 マインドフルネスの定義や理論的定式化における多様性は避けられないものとして広く受け入れられてきたが(Van Dam er al 2018)それは経験的知見(Goldberg er al 2015)や介入デザイン(Crane er al 2017)に混乱をもたらす可能性がある。頑健な行動尺度は、非反応性や脱リアクションなどのマインドフルネス瞑想の重要な要素については依然として限られている(Grossman & Van Dam 2011, Lutz er al 2015)。マインドフルネス瞑想研究で遭遇した定義や測定の課題は前例がないわけではなく、他の心理学の分野、例えば、不安に関する厳密な研究の発展の中で克服可能であることが証明されていることを考慮することが重要である(Davidson & Dahl 2017)。

マインドフルネス瞑想の場合、最適な対応としては、マインドフルネス瞑想トレーニングの構成要素を十分に確立された構成要素と尺度にマッピングすること、神経学的、生理学的、行動学的、主観的レベルの分析から得られた収束した証拠を強調すること、観察可能な行動、安定したパーソナリティ特性、認知能力、臨床症状の変化を介入の結果として優先することなどが挙げられる(Davidson & Kaszniak 2015, Van Dam er al 2018)。

結論

MMBIは、精神病理に関与する複数の神経行動系を対象とした、首尾一貫した、しかし適応可能なプラクティスのファミリーとして理解することができる。MMBIのエビデンスベースには大きな限界があるものの、一貫したパターンが示されている。適切に設計され、実施されたMMBIは、うつ病、不安、疼痛、薬物使用を含む複数の臨床目標に対して確立された治療法と比較しても遜色のない効果を示す。予備的な証拠としては、摂食障害やPTSDに対する有効性も示唆されているが、注意障害に対する結果はまちまちであり、重篤な精神疾患への適用の可能性もある。重要なことは、MMBIはこれまでのところ、短期的な症状の軽減については、確立された障害特異的治療よりも優れた効果を示していないということである。したがって、マインドフルネス瞑想の臨床的有用性は、そのような治療法との競合によって達成されるとは考えられない。むしろ、他の治療法と比較して、正式なマインドフルネス瞑想の実践が持つ特徴的な側面が、臨床の場で価値あるものであることが証明されるかもしれない。マインドフルネス瞑想における中核的な能力の開発は、複数の障害の根底にある診断不能な認知・情動プロセスを対象としているため、マインドフルネス瞑想は精神疾患の併存症の蔓延に効率的に対処するための手段を提供することができるかもしれない。さらに、マインドフルネス瞑想は運動と同様に、健康に関連した生活習慣を自己指導的に行うことで、累積的な効果と予防効果を得ることができる。

マインドフルネス瞑想研究の分野は、初期の探索段階から成熟段階に入っている。EBTの確立された基準を満たすためには、今後の研究は方法論的な欠点に対処し、臨床開発のあらゆる分野に典型的な基準を満たす必要がある。例えば、厳格な対照条件を備えた無作為化試験デザインを一貫して使用し、所見を再現し、有効性と実施に関する研究のフォローアップを確実に行うことである。また、マインドフルネス瞑想が積極的な対照介入と比較して明確なメカニズムを示さない場合には、支持的なグループや指導者との接触など、心理療法全体に共通する要因が寄与している可能性を考慮しなければならない。最後に、RDoCマトリックスに見られるような、マインドフルネス瞑想を臨床的な構成要素に関連づける構成要素や理論の一貫性、明確性、検証可能性を向上させるための継続的な努力が必要である。

マインドフルネス瞑想をベースにした治療法が、いつ、どこで、どのように比較優位性をもたらすかを評価することは、実施研究の優先事項である。そのためには、投与量と実践の設定、さらには投与媒体にも注意を払う必要がある。うつ病の再発に対するMBCT、物質乱用に対するMBRPとMORE、PTSDに対するMBETのように、マインドフルネス瞑想トレーニングは特定のターゲットに合わせて調整する必要がある。最終的には、マインドフルネス瞑想の中核的なトレーニングに、個々の患者の症状に合わせた症状別の構成要素を加えたモジュール式の介入設計が最適であるかもしれない。一方、モバイル技術はMMBIの利用可能性を拡大する大きな可能性を秘めている。

精神病理学の理論モデルと精神保健治療への実践的アプローチは、この分野への科学的アプローチが確立されて以来、急速かつ継続的に進化してきた。精神病理学の根底にあるメカニズムと効果的な臨床実践、特に精神保健治療のニーズの規模、範囲、複雑さにどのように対処するかについては、基本的な疑問が残されている。最高の状態では、マインドフルネス瞑想に関連した介入や理論に関する研究は、このプロセスの生成に貢献し、臨床家が利用できるツールセットと研究者のための概念的展望を豊かにしてくれる。より広い意味では、世界の他の多くの国々と同様に、マインドフルネス瞑想が描かれている観想的な伝統は、知的に豊かで高度に発達しているが、世俗的な文脈への翻訳の可能性については未解明な部分が多くある。したがって、マインドフルネス瞑想と精神病理学の科学的研究は、世界的に受け継がれている観照的伝統の要素を、世俗的で実証的に検証された精神病理学の治療法に適応させるための貴重なモデルとなる可能性がある。

サマリーポイント

- マインドフルネス瞑想(MM)は、単一のテクニックではなく、瞑想的な伝統から世俗的な文脈に適応したプラクティスのファミリーを説明しているが、気晴らしを減らし、精神的な経験の意識を高めることに焦点を共有している。

- 世俗的なマインドフルネス瞑想の実践の多様な定式化は、メタ意識、現在を中心とした意識、経験に対する非反応性、そして自己に関連した処理への変化と一緒に脱力感の核となる能力を開発することに共通して重点を置いている。

- 神経行動学的な証拠が集約されていることから、過去や未来を志向する思考による不要な注意の捕捉から抜け出す能力を高めることが、マインドフルネス瞑想の訓練によって精神病理学療法が緩和される重要な診断上のメカニズムであることが示唆されている。

- 予備的な証拠は、マインドフルネス瞑想がポジティブおよびネガティブな情動系の機能を改善する複数の追加的なメカニズムを支持している。

- 無作為化比較試験から得られたかなりの証拠は、適切に設計され、提供されたマインドフルネス瞑想に基づく介入(MMBI)が、うつ病、不安、痛み、薬物使用の症状に対する確立された治療法と同等の効果を発揮することを示している。

- 予備的な証拠は、摂食障害、心的外傷後ストレス、重篤な精神疾患への応用の可能性を支持しているが、注意力障害については結果はまちまちである。

- MMBIは複数の障害に関連する中核的なプロセスに対処するため、精神科疾患の併存疾患に対処するために使用する可能性が特に高い。

- MMBIを効果的に実施するためには、介入の形式、訓練と忠実性、有害事象の報告、異文化への適合性など、実際的な課題や疑問に対処する必要がある。

- マインドフルネス瞑想研究における重大な方法論的問題が確認されており、そのほとんどはこの分野に特有のものではないが、研究の質は継続的な問題であり、対処しなければならない。

- マインドフルネス瞑想に関する研究は、臨床心理学の分野をより豊かにするために、観想的な伝統を活用できる可能性を示している。

今後の課題

- マインドフルネス瞑想の研究では、どのようにして定義の論争を解決し、よく定義された一連の構成要素を共有できるようにするか?

- マインドフルネス瞑想の対象とする中核的な能力を行動課題を通じてより強固に運用するにはどうすればよいのか?

- 臨床集団において、マインドフルネス瞑想は持続的注意力などの広範な認知機能を強化することができるのか、メタ認知や認知柔軟性などのトレーニング特有の能力を強化することができるのか。

- 感情の調節障害に対するマインドフルネスの有益な効果を最もよく説明しているのは、多くのメカニズム論的モデルのうちどれか?

- 強度、期間、練習の状況などの要因は、精神病理に対するマインドフルネスの効果にどのような影響を与えるのであろうか?

- 併存疾患に対処し、既存のファーストラインケアを補完するためには、どのようにしてMMBIを調整するのがベストなのか?

- MMBIを実施するためには、どのような形式や設定が最も安全で効果的で効率的か?

- 副作用の真の発生率と重症度はどのようなもので、スクリーニング、指導、介入のデザインを通してどのように対処するのが最善であろうか?