Contents

関連記事

はじめに

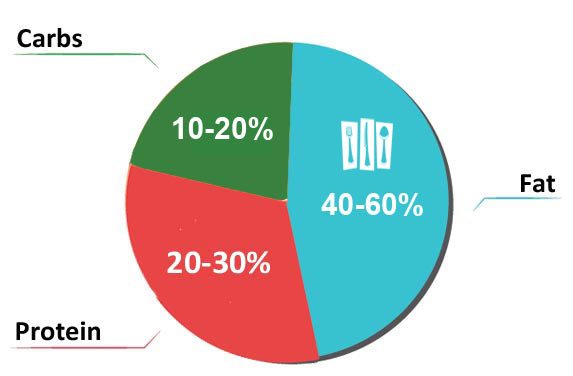

糖質を制限してケトン値をあげるためには、単に糖質の摂取量を減らすのではなく、不足したカロリーを脂質によって補う必要がある。

(一日の摂取カロリー)=(タンパク質+脂質+炭水化物)

このカロリー収支のバランスが釣り合わない場合、身体は体重を落としたり増やしたりすることで調整する。

一般に痩せるための糖質制限ダイエットは、エネルギー収支を積極的にマイナスにし、痩せていくことを目指す。

そのため、それほど厳格なカロリー計算が必要なわけではなく、どういった食品や食事に糖質が含まれているかを理解して、大まかにカロリーのマイナス収支を目指せば良い。

リコード法における糖質制限

しかし、リコード法における食事法(ケトフレックス12/3)における糖質制限は痩せることが目的ではなく(肥満でない限り)、糖質の害を最小限にし、エネルギー代謝をケトンに切り替え、良い脂質に切り変えて脂質プロファイルを改善していくことにある。

計算を行わずに感覚で糖質制限食を行うと、ケトンを生成する脂質が不足し脳へのエネルギー不足から認知機能の低下を招く可能性がある。

そういったリスクを防ぐためにもカロリー収支計算とPFCの比率計算は重要であり、一般の糖質制限ダイエットと同様のやり方で行えると考えてはならない。

糖質制限を行う認知症患者さんは以下の記事をよく読んでおいてほしい。

ケトフレックス12/3は脂質補充ダイエット

脂質の摂取量を感覚で増やしている人が非常に多いのだが、これは自分のもらっている給料がいくらかを知らない上に、値札を見ないまま買い物をしているようなものだ。

計算は最初は少々むずかしく感じるかもしれないが、何度か計算して食事量を算出すれば、人の食事パターンはある程度決まっているので、毎回、または毎日計算する必要もなくなる。

ケトンレベルを高める知識だけではなく糖尿病を防いだり、筋トレの効果を倍増させたりと、数学的に身に着けたに栄養の感覚は一生の財産になるので、ぜひ計算してみてほしい。

カロリー計算の誤差要因

一日の必要カロリー計算の誤差要因は多くあり、肥満患者のダイエットに関しては計算することへの批判がないわけでもない。

個人差

基礎代謝量はほぼ体重と脂肪組性で決まるが、個人差は8~12%ある。

archive.unu.edu/unupress/food2/UID01E/UID01E05.HTM

成分表記の誤差

食品に貼られてあるラベル表示のカロリーは、20%の誤差が許容されている。

www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_eiyou_houhou.html

季節・品種、熟成度による誤差

栄養素は、季節、品種、熟成度によっても異なる。

食品の吸収率誤差

食品からのカロリーが実際どれだけ吸収されるか、まだよく分かっていなかったりもする。(例えばアーモンドのカロリー吸収率は20%しかないということは比較的最近わかった)

栄養バランスを崩すリスク

カロリーに気を配りすぎて、その他の微量栄養素のバランスが崩れてしまう危険性がある。

カロリー計算以外にも気を配る

糖質制限におけるカロリー計算はPFCの比率計算と各食品の成分を理解することが主目的であり、一日のカロリー収支を行わずにそれらを計算するとさらに不明瞭な数値になってしまう。

一日のカロリー収支に関しては計算上の数字に加えて、以下の症状についても注意を払いながら実行しいてくことがより安全で望ましい。

認知機能の低下

カロリー収支を計算せずに糖質制限を行った結果、認知機能の低下を招いたというケースが圧倒的に多く、これまで計算を行って脂質を補充した人でそういった症状が現れた人は聞いていない。

しかし、もし糖質制限を行ったタイミングで認知機能に低下が見られたり、朝に妄想が増えたり怒りっぽくなった時は、カロリー不足を疑ったほうが良いかもしれない。まずは計算が間違っていないか再計算してみよう。

夜間の覚醒

ケトフレックス12/3に従い、寝る前3時間にカロリーとなるものを食べたり飲んだりすることをは禁止されている。

そのことによって、夜間低血糖症になることがありこのことがコルチゾールなどの分泌を促し目を覚まさせたり、悪夢を見たりするケースがある。

夕食時の脂質が不足している可能性があり、脂質を多めに摂ることで夜間覚醒が緩和されうる。

体重(BMI)の増減

特にBMIが20以下の人のさらなる体重減少は、何かが間違っている警告サインと見たほうが良い。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045479

血管性認知症ではBMIの低下と認知症の進行は関連している可能性がある。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6056446/

食欲、飢餓感の変化

習慣的な飢え、炭水化物やトランス脂肪酸への中毒的な渇望ではなく、食事に対する自然な飢えが食べた後も満たされないなど。

ケトンダイエット カロリー計算(初級)

一日の必要カロリーを計算

neutral-fat.com/tool/基礎代謝量計算ツール/

上記サイトで基礎代謝量と大まかな運動量から一日の必要カロリーを算出する。

基礎代謝量はほぼ体重で決まるが活動量は個人差があり、活動量の高い低いといった基準は、サイトによっても異なり、大雑把な目安であるとしておく。

より正確に知りたい場合は、中級にある基礎代謝量の計算サイトを参考にしてみる。

Aさんの例

体重50kg 伸長151cm 女性65歳 活動量 中 → 約1700kcal/日

目標脂質量を算出

kitchenplus.jp/hospital-food/energy_pop.html

必要なタンパク質量と、炭水化物量は確定しているので、残りのカロリーを脂質で補充する必要がある。

上記サイトでタンパク質量と炭水化物量を入力して、脂質量がどれだけ必要かを算出する。

タンパク質 a

体重のg換算の数値を入力

例 Aさんの体重50kg、タンパク質の項目に50gと入力

炭水化物 c

ケトンダイエットに必要な炭水化物の摂取量は30~100gあたりだが、暫定的に100gを入れる。

ただし、ケトンダイエット初心者、これまで糖質を大量に摂ってきた人は120~130gあたりから開始して徐々に慣らしていったほうよいだろう。

脂質 b

最初に計算して算出された一日の必要摂取カロリーから、上記サイトで表示されているDの値を引くと必要な脂質カロリーがわかる。

Aさんの例

1700kcal ー 600kcal = 1100kcal(必要脂質カロリー/日)

Aさんの場合、1100kcalを脂質として摂取する必要がある。

脂質カロリーの数値を9で割ると必要な脂質の重さ(グラム)がわかる。

Aさんの例

1100kcal ÷ 9 = 約122g(必要脂質量g/日)

計算があっていれば、実際に脂質bの数値にその計算した脂質の重さを入力するとDの値が、一日の必要摂取カロリーと同じになる。

Aさんの例でいうと、糖質制限食では少なくとも一日に122gを脂質として摂取する必要がある。

体重の軽い女性高齢者では必要脂質摂取量が100gを切ることがある、その場合は脂質量を100gに設定して、炭水化物を減らしてみる。

脂質量を計算する(暫定目標100g以上)

www.eiyoukeisan.com/calorie/nut_list/fat.html

当然体重や活動量によるのだが、通常リコード法にそって糖質制限を行うなら多くの人で脂質の摂取量は100gを超える。

計算した一日の必要な脂質摂取の重さに達するには、どの食品がどれだけ必要か、上記サイトからできればリコード法で許容される食品群を選び、各食品の脂質量を足し合わせて計算してみる。

糖質制限ダイエットとは、糖質を制限して、タンパク質摂取量も上限があるので、つまるところ脂質をどう補充するかという脂質摂取ダイエットとも言える。

ただし良質な脂質を摂取することが決定的に重要で、悪い脂質(トランス脂肪酸、飽和脂肪酸)を摂取した場合、逆効果。良い脂質摂取がむずかしいなら、まだしないほうがましだ。

また、脂質の代謝も鍵となるので、代謝を促進する栄養素や運動など包括的な取り組みが重要になってくる。

リコード法コミュニティーでの会話(抜粋)

[speech_bubble type=”std” subtype=”a” icon=”youngwoman_37.png” name=”リコード法実践者Sさん” ]以前、朝バターコーヒー(MCTオイルとグラスフェッドバター5グラムずつ)を飲んで、昼をnoshのおかずだけとかにしてたら、狂ったようにお菓子を食べたりしてえー、と思ってたんですが、計算したら納得しました。朝90kcal、昼250kcalしか採れて無いからエネルギー不足だったんですね。

しかし、そこをタンパク質と脂質を補う方法が難しいです。。お昼に軽くご飯食べるとして(5分搗き米90グラム、150kcal、炭水化物30グラム)、これに何足せばいいのか。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”b” icon=”alpaca-face.png” name=”リコード法実践者A・Hさん” ]卵、ローストしていないナッツは脂質とタンパク質の良い供給源です。ひとつあげるならクルミかな、ナッツの中で認知症患者さんに重要なオメガ3脂肪酸が最も豊富に含まれます。

あとオリーブオイルのドレッシングを自作で作って野菜などにかけるとかいかがでしょう。[/speech_bubble]

脂質量 サンプル(目安)

グラスフェッド玉子 3個 → 脂質約20g

Exバージンオリーブオイル 大さじ2杯 → 脂質約30g

アボガド 1個 → 脂質約20g

未ローストナッツ 40g → 脂質約20g

ダークチョコレート 70% 25g → 脂質約10g

上記脂質をすべて足すと100g

Aさんの必要脂質量は122gであるため、上記食品だけから脂質を得ている場合、まだ22gの脂質が不足していることになる。

糖質量を計算する(暫定目標100g以下)

糖質量をどれだけ下げると目標ケトン値である1.5(または最低ラインの0.5)に達するかも当然活動量や体重、年齢など多くの要因によって左右される。

リコード法における糖質制限は糖質量で調整するのではなく、あくまでケトン値、そして血糖値、そのため100g以下というのはケトンの測定器をもっていない初心者が最初に目指す暫定的な数値だと思って欲しい。

糖質制限する上で、糖質を100g以下に抑えるにはどの食品をどれだけ摂ればいいか、下記サイトを参考に計算して調整する。

www.pocorin.com/learning/1-04/

リコード法にしたがって単純炭水化物は避けるが、ひとまず食事として組み立てれることが可能なものを選んで計算してみる。

ケトンダイエット カロリー計算(中級)

ケトン値を測定して精度をあげる

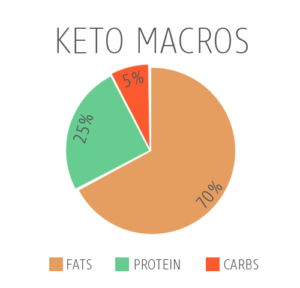

リコード法ではどれだけ糖質を制限するかではなく、あくまで血液中のケトン値が基準となる。

参考値

0.2以下 ケトーシスではない。

0.2~0.5 わずかにケトーシス

0.5~3.0 栄養性ケトーシス

1.5~3.0(目標とするケトーシス)

2.5~3.5 運動後のケトーシス

3.0~5.0 人によってはこのレンジの値がより改善効果をもつ

3.0~6.0 長期の断食によるケトーシス

15~20 ケトアシドーシス(危険)

人によって目標ケトン値(0.5~4mmol)に達するための糖質量は異なる。

そのため100gの糖質制限はケトン計測器具をもっていない人のための暫定的な数値であり、より正しくケトンダイエットを行うにはケトン値を計測して、糖質量を調整する必要がある。(脂質量もそれに伴って増やす)

糖質量をさらに減らす

糖質量100gの食事に適応したなら、一日の摂取糖質量を体重の1.2~2gまたは40~60gまで落とす。

このレンジはケトン値を計測する必要があり、リコード法では0.5以上が目標だが、理想的には1.5、より高い(3~4)ケトンレベルでより良い改善を見せる患者さんもいるが、これはケースバイケース。

糖尿病の患者さんや脂質のエネルギー代謝に問題がある場合で、は認知機能に影響を及ぼす可能性があるため、様子を見ながら徐々に糖質量を減らしていく必要がある。

低血糖にも注意する必要がある。安全な閾値は空腹時血糖値72、これより下回らないこと。(高血糖であった人は閾値がより高い可能性がある)

タンパク質量の調整

タンパク質の過剰摂取もケトンを阻害する可能性があるため体重の0.7×程度に抑制する。

例えば、体重が50kgであれば、一日のタンパク質の摂取量の目安は50×0.7 = 35gになる。

少なすぎても問題があるため、誤差の範囲として0.7~1.0の範囲で、タンパク質摂取量を考える。

ただし、3型の可能性がある場合は、組織修復により多くのタンパク質が必要であるため多めのタンパク質が必要、体重の1.0~1.3で計算する。

参考掛け率

糖質制限 → 0.7~1.0

3型 → 1.0~1.3

筋トレ日と筋トレ日の翌日 → 1.2~1.5

タンパク質制限日 → 0.3~0.6

糖質制限のオフ日

週に1回、厳しい糖質制限を解除してリコード法で許容される複合炭水化物の比率をあげる。

これは、エネルギー代謝の可塑性を維持するために、リコード法で推奨されている。(炭水化物の摂取増量によって認知機能にほころびが見られない限り)

特に、糖質制限ダイエットによって、または元からBMIが20を切っている痩せている認知症患者さんは、低血糖による認知機能低下のリスクもあるため、時々炭水化物の比率の高めたカロリーの多い食事をして体重を維持またはBMI20まで増やしていく。

糖質制限ダイエットによる体重が深刻であれば、週二回オフ日をもうけても良いだろう。

ケトンダイエット カロリー計算(上級)

運動消費カロリーの詳細な計算

上記サイトから運動消費カロリーを詳細に計算することで、より正確な運動消費カロリーがわかる。

基礎代謝量も計算できるため、2つのカロリーを合計して一日の必要カロリーとして再計算する。

または、以下のクロノメーターを用いてより詳細な計算を行う。

クロノメーターで計算して詳細な栄養プロファイルを知る

クロノメーター

リコード法でも推奨されている栄養管理ソフト。

これまで日本語のアプリケーションも含め、あれこれフリーソフトを見てきたが、クロノメーターが非常に細かいところまで行き届いており、リコード法実践者にもっとも勧められる栄養管理ソフト。

英語入力であることと、日本の食材事情に合わせてまでは作られていないことからハードルはどうしても高くなるが、(日本の食材自体はそれなりに揃っている)サプリメントなどの入力項目もあり、PFCの比率は当然のこと、タンパク質のアミノ酸構成から一部の脂肪酸組性まで計算してくれる。

それらを手計算するぐらいなら、自動翻訳を使って英語の問題をクリアしたほうがよほど簡単。本当は初級の方にもこのアプリをおすすめしたい。

リコード法コミュニティーでの会話(抜粋)

[speech_bubble type=”std” subtype=”a” icon=”yagi-female-migi.png” name=”リコード法実践者Kさん” ]みなさん、本当クロノメーター使った方がいいよ。米やパン食べてなくて、野菜がっつりでレシピを組んでいても、知らぬ間に総合で炭水化物率が突出しちゃってることがあるよ。

例えば、キャベツって確かリコード法で推奨野菜だったと思うけど、(※キャベツに含まれる食物繊維が糖質の吸収を妨げてくれるため)ほぼ炭水化物のカタマリ。にんじんも炭水化物多め。クロノメーターであらかじめレシピを組むと、そういうの他の野菜に代替したりの調整ができるよ。[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”b” icon=”youngwoman_40.png” name=”リコード法実践者Uさん” ]クロノメーターってどう働くのか、どう機能するのか未だよくイメージつかめてない。[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”a” icon=”yagi-female-migi.png” name=”リコード法実践者Kさん” ]簡単、簡単。誰にでも使える。まあ英語なんでちょっととっつきにくい人もいるかもしれないけど、基本は簡単。

Dairyってセクションに、食べたものを入れる表が現れるので、そこにぽいぽい品名とグラムを入れていくだけで、あとは勝手にいろいろ計算してくれる[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”b” icon=”youngwoman_40.png” name=”リコード法実践者Uさん” ]グラムがどれくらいか、わからないといかんよね。ステーキ屋でいつもこまる。二百グラムすらまだよくわからん。笑[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”a” icon=”yagi-female-migi.png” name=”リコード法実践者Kさん” ]でもそれも調べなくても大丈夫なようになってる。例えばにんじん。グラムで正確に入力もできるけど、大か中か小か、というオプションが現れるので、それを選んで大雑把にやることもできる [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”b” icon=”youngwoman_40.png” name=”リコード法実践者Uさん” ]ほう[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”a” icon=”yagi-female-migi.png” name=”リコード法実践者Kさん” ]クロノメーター使って始めて、うちはちょっとカロリー足りてなかった、特に脂質が足りてなかったことが判明。

リコード法実践者には本当、ありがたいツールだよ。手計算で1日の食べたもの全部の計算なんて、毎日できないもん。でもクロノメーターなら、ちょっとの努力でできる。携帯アプリもあるしね。絶対入れとくべき。 [/speech_bubble]

DHAとEPAの比率

クロノメーターを用いると、脂質量だけでなく脂質の構成、例えば多価不飽和脂肪酸であるオメガ3とオメガ6の比率も算出可能。

アルツハイマー病リスクとオメガ6/3の比率には関連があるという複数の証拠が存在する。

オメガ3とオメガ6はお互いに競合し阻害しあう作用があり、オメガ3の摂取量を増やしても高いオメガ6の摂取によってオメガ3のメリットを相殺してしまう可能性がある。

ただし、オメガ3と6比率の影響は多面的であり複雑なため、現在のエビデンスからはアルツハイマー病患者にとっての最適な比率は確定されていない。

動物研究では、高いオメガ6/3の比率は高脂肪食と組み合わせたときにアミロイドβ40と42を増加させたが、オメガ6/3のみでは増加しないことがわかっている。

しかし、不溶性タウは高いオメガ6/3比率のみによって誘導されている。

多くの保険機関やガイドラインではオメガ6:オメガ3は、4:1~10:1の比率が推奨されているが、これは健常者向けの比率。

推定目標

ApoE4遺伝子保有者 4:1

非ApoE4遺伝子 10:1以下

を理想目標としておく。

各食材のオメガ6/3比率

マカダミアナッツオイル 3.2:1

クルミ油 5:1

オリーブオイル 12:1

アボガドオイル 13:1

ココナッツオイル 88:1

ごま油 137:1

www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21551197.2012.752335

DHAとEPAの比率

最近の研究では、EPA(エイコサペンタエン酸)よりもDHA(ドコサヘキサエン酸)独自の効果の証拠が増えてきている。

DHAの比率は海馬のアミロイドβ産生に影響する。

以下を参考に

ApoE4遺伝子保有者 DHA:EPA 1:1~2:1

非ApoE4遺伝子 DHA:EPA 2:1

レビー小体・パーキンソン病 DHA:EPA 1:1