Contents

Estimating the range of the maximum hormetic stimulatory response

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118306509

ハイライト

- 最大ホルモン刺激は、ZEP以下の投与回数の関数である。

- これらの知見は、植物、動物、微生物を問わず、非常に一般化可能である。

- 最大ホルモン刺激は、ZEP以下の用量を追加するごとに7%増加した。

- これらの知見は、低用量効果を扱う研究デザインに大きな影響を与える。

概要

拡大を続けるホルメティック・データベース(HDB)を用いて、二相性の用量反応関係における最大ホルモン調節反応(MHSR)の中央値は、推定閾値/ZEP(zero equivalent point:反応が対照群の値を横切る(効果ゼロ)用量)以下で投与される刺激用量/濃度の数が増えるほど値が大きくなることを示した。ZEP以下の用量または濃度を1回のみ投与した場合、微生物(試験管内試験)動物(試験管内試験および生体内試験)植物(試験管内試験および生体内試験)のMHSRの中央値は、対照反応の120%から 125%の範囲であった。しかし、ZEP以下の用量を6回以上持つ薬剤をHDBから抽出し、MHSRの中央値を求めたところ、MHSRの中央値は160~190%に上昇した。このMHSRの漸進的な増加は、(i)刺激的なホルモン領域に投与量が増えることで反応の最適値をより正確に推定できるようになったこと、(ii)刺激的な領域に投与量が増えることで変動が大きくなったことなど、いくつかの要因によるものと考えられる。本研究は、研究プロトコルの改善、生物学的可塑性の限界の解明、低レベルのストレス生物学の理解、人間と生態系の健康の向上、人間のパフォーマンスの向上のための新しい視点を提供するものである。

1. はじめに

ホルメティック・ドーズ・レスポンスとは、刺激的な低用量と抑制的な(毒性のある)用量によって特徴づけられる二相性の用量反応のことである。過去20年以上にわたり、ホルモン学的線量反応はかなりの研究対象となっている(Calabrese and Mattson, 2017; Calabrese, 2008)。何千件ものホルモン学的用量反応の再関係を評価した結果、最大ホルモン刺激再反応(MHSR)は一般的に控えめであり[対照(すなわち100%)反応と比較して一般的に130~160%]、評価された反応の80%以上は対照反応の2倍未満であることが示された(Calabrese and Blain, 2011)。この30〜60%の「ルール」は、査読付き文献で広く肯定されているが、著者の一人(EJC)は、MHSRの大きさを決定する重要な要因として、スティミュラー・ホルモン剤の投与回数があるのではないか、調査すべきではないかと提案している。

Agathokleousら(Agathokleous et al 2019)は、希土類元素ランタン(La)の植物への影響に限定したデータを用いて、この仮説を予備的に評価した。彼らのデータでは、閾値を下回る線量の数が1~5から6~10に増加するにつれて、MHSRが緩やかに増加することが示唆された。ここでは、この仮説を、動物、微生物、および植物の様々な種類の刺激剤に対する11,000件以上の線量反応からなる拡張ホルミシスデータベース(HDB)を用いて、より強固に(サンプルサイズを大きくして)一般的な方法で検証した(Calabrese and Blain, 2011)。

2. 方法

HDBは継続的に更新・拡張されている(Calabrese and Blain, 2011)。本研究では、HDBを用いて、「ZEP以下で投与されるホルモン剤の数が増えれば、MHSRの値も増加する」という仮説を検証した。この研究では、植物(試験管内試験および生体内試験)動物(試験管内試験および生体内試験)および微生物のデータを用い、HDBで最も一般的な反応である逆U字型の用量反応を示した(Calabrese and Blain, 2011)。データのロバスト性を確保するため、各評価カテゴリーに60件以上の用量反応が含まれている必要があるという先験的な基準を設けた。この方法では、当初、ZEPを下回る線量の数は、比較群に応じて6~8に制限されていた。さらに、ZEP以下の用量が8回以上のグループはサンプル数が少ないにもかかわらず、それらを含むすべてのデータを利用するという分析を行った。この場合、ZEP以下の用量が6回未満または6回以上のすべての用量反応を組み合わせて比較した。

3. 結果

動物(試験管内試験および生体内試験)植物(試験管内試験および生体内試験)および微生物のMHSRの中央値は、ZEP以下の投与回数が増えるにつれて増加し(図1-4,表1-3)ZEP以下の投与回数が1回のみの場合は120-125%の範囲であった。動物試験管内試験(表1)の増加に伴うMHSRの中央値は、ZEP以下の投与量が8回の場合に報告されているが、生体内試験ではそのようなZEP以下の投与量は6回のみであった。いずれの研究(動物試験管内試験および生体内試験)でも、ZEP以下の1回の投与量でMHSRの中央値が125%となった(表1)。ZEP以下の6回目の投与では、試験管内試験群と生体内試験群のMHSRの中央値は、それぞれ163%(試験管内試験)と165%(生体内試験)となり、似たような値を示した。しかし、試験管内試験のデータにZEP以下の2つの用量(すなわち、7および8)を追加すると、サンプル数は徐々に減少したものの、MHSRの中央値は180%に増加した。

MHSR値の中央値は、それぞれ異なる数の用量反応に基づいている(表1~3)。ZEP以下の2-4用量に基づくMHSR値は、最大のサンプルサイズから得られたものであり、したがって統計的に最も堅牢である。動物の試験管内試験データのZEP以下の8用量の特定のケースと比較して、MHSR値の中央値は、最小のサンプルサイズ(すなわち、83用量の応答に基づく)から得られ、したがって、統計的に最も堅牢ではない。動物(表1)および植物(表2)の試験管内試験および生体内試験の所見では、ZEP以下の投与回数に基づくMHSRの最も信頼性の高い推定値は、最初の5回の投与で発生し、それ以降は信頼性が低下するようである。このパターンは、動物(生体内試験)植物(試験管内試験および生体内試験)(表2)および微生物(表1~3)についても同様である。つまり、ZEP以下の1~5回の投与量で最も信頼性の高いデータが得られ、それ以降は投与回数が著しく減少する。

これらのデータを検討する一つの方法は、ZEP以下の用量数ごとのMHSRの変化(すなわち、増加)の中央値を推定することである。例えば、動物(表1)と微生物(表3)の場合、ZEP以下の投与回数が増えるごとに、MHSRの中央値が約8~9%増加したことがわかった。植物では、ZEP以下の投与回数が増えるごとに、MHSRの増加率の中央値は4.5~5.5%であった(表2)。

さらに、入手可能なすべてのデータを含む分析を行った。この場合、微生物、植物、動物のうち、6回以下の線量のものと、ZEP以下の6回以上の線量のものとを別々に調べた。その結果、MHSRの中央値は、ZEP以下の線量が6回以上の各グループで増加した(植物=17.7%、動物=32.8%、微生物=60.6%)(表4)

表1 動物実験(試験管内試験および生体内試験)におけるホルモン学的線量反応のMHSRに対するZEP以下の用量数の影響。

原文参照

a MHSR Median Columnから偽陽性(すなわち、変動性による反応)を差し引いたもの。

b 1回の投与量がZEPを下回る278件のMHSRは、3048件の試験管内試験投与量反応の9.1%に相当する。表 1-3 の他のすべてのパーセンテージも同様に解釈される。

4. 考察

HDBから得られたデータを用いて、本研究では、ホルモン学的用量反応のMHSRの中央値は、ZEP以下のホルモン学的範囲に投与された用量の数が増えるにつれて大きくなることを示し、本研究が検証するために計画された主な仮説を支持するものである。本研究の仮説は一応検証されたが、ZEP以下の投与回数の増加がMHSR値の増加につながる明白なメカニズムについては直接検討されていない。植物(試験管内試験および生体内試験)の場合、MHSR値の中央値は5~6回の投与で横ばいまたはピークに達したようだが(表2)動物の場合はZEP以下の8回(試験管内試験)および6回(生体内試験)でわずかに高くなり、ピークに達したかどうかは不明であった。しかし、ZEPより8および6用量低い動物の線量反応は、ZEPより1~4用量低い動物の線量反応よりもはるかに数が少ない。この数字の非対称性は、微生物にも当てはまる。このような制限があると、植物、動物、微生物のデータをZEP以下の1-6用量と>6用量にまとめて、植物、動物、微生物のそれぞれ2つのグループ(合計6グループ)を作り、6グループのそれぞれのMHSR値の範囲を比較するという動機になる。このように線量をまとめることで、すべてのグループの反応の頑健性が高まり、特にZEP以下の線量が6個以上のグループでは、その傾向が顕著であった。これらの結果から、MHSRの中央値は、ZEP以下の用量が6回を超える植物群、動物群、微生物群のそれぞれで増加し、植物群と動物群のMHSRの中央値は157~186%の範囲内にあることがわかった。微生物の値が高かったのは、サンプル数が少なく不安定だったことがある程度影響していると思われる。

4.1. 背景変動の役割

もう一つの説明は、MHSRの中央値の増加は、ランダムな変動に関連しているというものである。我々のグループによる数多くのコンピュータ・シミュレーション演習により、ホルモン様の用量反応が偶然に起こりうることが明らかになった(すなわち、治療効果がないと仮定した場合や、治療法が対照と変わらない場合)。このような偽陽性のホルミシス反応の頻度と大きさは、想定されるバックグラウンドの変動の関数である。このことから、MHSRの中央値も正常対照者の背景変動に超したものとなり、ZEP以下の投与回数の関数として増加し、したがって、より変動の大きいMHSRの可能性を高めることになると考えられる。このような偽陽性の統計的強調は、ZEP以下の投与回数が増えると漸近的に少なくなると考えられる。私たちのグループは、この考えを、1つの化学物質処理につき4つの濃度(+コントロール)で約2200種類の化学物質を使用した13株の酵母の研究で先に検証した(Nascarella er al)。 この研究では、高い割合の抗腫瘍剤がホルモン学的な濃度反応を引き起こし、MHSRの中央値がZEP以下の濃度を追加するごとに増加することが明らかになった。MHSRの増加は、ZEP以下の用量での標準偏差で測定される平均反応の変動の増加と一致した。

酵母試験の結果は,ZEP以下の反応数がMHSRにどのように影響するかを推定するために使用した確率モデルの結果と一致した(付録1参照).この解析(相対標準偏差(RSD)を20%と仮定)によると、ZEP以下の用量を連続的に追加するごとに、ランダムな変動がMHSRに占める割合が段階的かつ累積的に大きくなることが示された。例えば、ZEP以下の1線量ではMHSRの約6%、3線量では16.9%、9線量では29.7%の変動性があった。ZEP以下の1回の投与では、1回あたり6%のばらつきがあるのに対し、ZEP以下の9回の投与では、1回あたり3.3%のばらつきしかないことに注意してほしい)。つまり、ZEP以下の線量の数が多いほど、変動率が大きくなり、MHSRが誤って増加する割合も大きくなるということである。仮にRSDが10%に減少した場合、これらの誤って膨らんだ値は50%減少する。この分析は、MHSRのある割合がばらつきに起因することを示唆しており、この割合の大きさはZEP以下の線量数の関数であることを示している。

図5は、RSDが10%および20%の推定値について、バックグラウンドのばらつきがMHSRにどの程度寄与するかを示している。このばらつきを考慮しない場合、動物(試験管内試験/生体内試験)データのZEP以下の用量を8回投与した場合のMHSRは188%となる(対照値の100%と比較して)。しかし、バックグラウンドの変動を調整してRSDを10%および20%と仮定した場合、理論上の正味のMHSRはそれぞれ173.75%および159.5%と予測される。しかし、このばらつきの概念は、ZEP以下の投与量が少なくなるにつれて、相対的に重要性が低下する(ZEP以下の1用量と9用量のばらつき/用量を比較)。これは本質的に、動物、植物、微生物の変動性を調整しても、MHSRは依然として増加し続けていることを意味する。ZEP以下の線量の増加に伴って変動率が増加するにもかかわらず、線量の増加はMHSR推定値の精度を高めることになる。

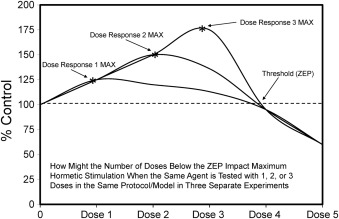

図6は、刺激領域の線量を増やすことで、MHSRを検出する可能性がどのように高まるかを模式的に示したものである。全体として、これらの知見は、対照群(100%)と比較して、MHSRが120%より大きく、190%より小さいことを示している。今回の解析結果を鑑みると、130〜160%の「ルール」は、MHSRの中央値を過小評価する傾向がある一方で、妥当な近似値であると思われる。

MHSRの精度を高めるためには、ZEP以下で複数回の治療を行うことが必要であるが(本研究がそうであるように)それだけでは不十分である。「真の」MHSRを推定するためには、任意の治療量を投与した後の最適な時間にMHSRを測定することも必要である。刺激を感知し、刺激に関する情報を伝達・処理し、刺激に対する適応反応を組織・実行するには、生物学的に一定の時間が必要である。つまり、刺激を受けてからその刺激に対する反応を測定するまでの時間が短すぎたり長すぎたりすると、最適な反応の発現と測定に必要な時間的余裕が完全に、または部分的に失われ、反応が得られないか、あるいは「真の」MHSRよりも大幅に低い反応が得られる可能性がある。したがって、「真の」MHSRは、最適な投与量だけでなく、MHSRのより完全な発現を可能にする最適な時間的枠組みとも関連する(Agathokleous et al 2019)。真の」MHSRは、経時的にさまざまな変数の影響を受ける可能性のあるダイ・ダイナミック・パラメータであることは明らかである。

図5 MHSRの測定結果 試験管内試験および生体内試験で動物を用いたMHSRに対するZEP以下の投与回数および背景の変動の影響。

原文参照

図6 同一のプロトコル/モデルにおいて、同一薬剤を1回、2回、3回と3回に分けて実験した場合、ZEP以下の投与回数が最大角膜刺激にどのような影響を与えるかを示している。

原文参照

以上のことから、最適な時間的枠組みの外で同定されたMHSRは、「真の」MHSRとは言えない。HDBや他のホルモンデータベースに含まれる)約70,000の用量反応は、ZEP以下の複数の治療用量に対しても、反応の最適な時間的枠組みの中での発生に対しても最適化されていないので、これらのホルモン再反応のほとんどは、「真の」MHSRを実際には代表していないと結論づけることが妥当である。重要なことは、このことは、MHSRを30〜60%としている過去の多くの文献が、「真の」MHSRを過小評価している傾向があることを意味している。先に述べたように、HDBエントリーのうち約20%はコントロールの反応の100%(つまり2倍)を超えていた。この20%の高いホルモン再応答は、HDBの中で、刺激量と応答時間の両方が、MHSRのより正確な推定値を反映するように多かれ少なかれ最適化された少数の例を反映しているのかもしれない。さらに、これらの用量反応の一部は、変動の増大、あるいは調節制御要素の劣化による予備的な生物学的調節不能を反映している可能性もある。

MHSRに影響を与えるには、投与量と反応のタイミングに関わる他の実験因子(ZEP以下の投与量と反応までの最適時間以外に)が重要である可能性があることに留意すべきである。例えば、log、semi-log、またはその他の可能なアプローチに従って、ZEP以下の投与量の適切で緊密な間隔をとることで、MHSRのより良い推定値が得られる可能性がある。さらに、本研究で検討された単一の治療ではなく、複数の反復的なホルモン治療が考慮された場合、反復的な治療の時間的間隔の長さ、および再反復的な治療の回数自体が、累積的で「真の」MHSRを非限定的にする重要な要因となる可能性がある(Leak et al 2018)。しかし、実際問題として、投与回数や反復ホルモン処理の数、およびそれらの時間的分布を増やすなど、「真の」MHSRを推定するための特定の実験的因子の実施は、高価であるため、利用可能な資源によって制限される可能性がある。

どのような実験計画要素を用いたとしても、「真の」MHSRとその最適な反応時間は、生物の遺伝子構造と、外部および内部の様々な条件の変化に反応して適応するエピジェネティックな能力の両方によって、基本的に制限されている。例えば、栄養素の入手可能性、酸素分圧、生物の年齢、健康/病気の状態、温度、治療の昼/夜(日周期)時間など、すべてが生物のエピジェネティックな能力、遺伝子発現の完全性と一貫性、そして最終的にはホルモン反応、すなわちMHSRの大きさと持続時間に影響を与える可能性がある。本研究では、「真の」MHSR(すなわち、ZEP以下の投与回数)に影響を及ぼす可能性のある、投与量と反応のタイミングを含む数多くの経験的要因のうちの1つのみを徹底的に調査し、さらに、ユビキタスな環境および生理学的要因が、遺伝子およびエピジェネティックな処理のダイナミクスを介して変調し、その結果、「真の」MHSRの大きさに影響を及ぼす可能性があることを認識した。

これらを総合すると、MHSRの定量的特徴に関する現在の理解には限界があることが示唆される。MHSRが、生物学的組織の複数のレベルにおける生物学的可塑性の限界を定義し、説明するものであるならば、MHSRの範囲に影響を与えるホルモン因子の理解を深めることは、重要な研究課題となるはずである。今回の検討は、MHSRを合理的な精度で推定するホルモン学的研究(ZEP以下の線量数、バックグラウンド変動率、反応測定のタイミングなど)の重要性を強調し、理解する上で大きな前進となる。より正確なMHSRは、農業、医学、公衆衛生、パフォーマンス向上など、生物学の多くの分野における実用化と将来の進歩のために、実験的なホルミシスの翻訳をさらに強化する可能性がある。

付録A. 最大ホルモン刺激反応(MHSR)の推定における不確実性の役割

A.1. はじめに

最大ホルモン刺激反応(MHSR)は、二相性用量反応の最大ホルモン反応であり、一般的には対照反応の割合(すなわち100%)で表される。MHSRは130%から 160%と考えられている。MHSRの正確な推定値を得るためには、ホルモン反応をもたらすいくつかの用量を検討する必要がある。ホルモン反応を示す用量の数は研究によって異なるが、通常は1~8である。

一般的に、反応を評価する際には変動性を考慮することが重要である。変動性によって誤差が生じ、実際の反応の大きさが人為的に大きくなったり小さくなったりする可能性があるため、この誤差を推定して補正することで、反応の大きさの違いが単なる偶然によるものではなく、実際のものであることが確認できる。変動性は回答の測定回数に依存するため、相対標準偏差(RSD)を最小化し、それによってMHSRの推定精度を高めるために、最適なサンプルサイズを選択する必要がある。多くの場合、サンプルサイズによって、RSDはコントロールの平均応答の20%以下になる。ここでは、単純な確率モデルを用いて、MHSRの推定値を向上させるサンプルサイズの効果を説明する。

A.2. モデル

ホルモンの範囲内の反応の数をnとし、反応i = 1, …, ,nの確率モデルを次のように仮定する。,nは次のように与えられる。

Yi = µ + Ei

ここで,µは期待されるコントロール応答(100%に等しい)を表し,Eiは応答エラーを表す.任意の研究では,反応は小さいものから大きいものへと順序付けられる.最小の反応をY(1)、2番目に大きい反応をY(2)、最大の反応をY(n)で表すとする。このような統計を順序統計といい、最大値はY(n)で表される。

ホルモン反応がある場合には、上記のような単純なモデルでは不十分である。モデルをホルモン領域に限定すると、次のような単純な二次モデルが当てはまることがある。

Yi = 0 + 1 Xi + 2 Xi2 + Ei.

このモデルのパラメータである0,1,2は、ホルモン反応を特徴づけるものであり、もし分かっていれば、最大のホルモン反応を正確に計算することができる。これらのパラメータが推定されていれば,その値を用いて最大ホルモン反応を推定することができる。これにより、ホルモン領域における反応のモデルが正しいという仮定の下で、偏りのない推定値が得られる。

ホルモン領域での反応のモデルが正しいという仮定は、強い仮定であり、ホルモン領域での反応に関するデータはほとんどないことが多いからである。このため、最大のホルモン反応は、想定される反応モデルの係数を推定して決めるのではなく、その研究のオーダー統計量Y(n)を直接利用して決めることが多い。私たちの興味は、Y(n)の期待値にある。一般に、期待値は応答誤差の分布に依存する。

A.3. 応答誤差が正規分布の場合の最大値の期待値

応答誤差が正規分布している場合、Headrick and Pant (2012)は、サンプルサイズが小さい場合のオーダー統計量の期待値を評価した。我々は、n = 2, …, ,9についての彼らの結果を表A1にまとめた。,9についての彼らの結果を表A1にまとめた。応答誤差の分布が平均0,分散1の正規分布の場合である。

表A1

原文参照

表1の期待値は、標準偏差を1とした場合の標準偏差の倍数で表されている。しかし、用量反応研究は通常、コントロールの反応が信頼できるように実施され、典型的にはコントロールの相対標準誤差が20%以下になるように十分なサンプルサイズで実施される。これを相対的な尺度で表すと、相対標準誤差は0.2となる。表1の期待値にこの相対標準誤差を乗じると、各投与量で同じ相対標準誤差が生じた場合に、反応誤差によって生じる対照に対するホルモン反応の期待増加量を求めることができる。その結果が表A2である。

表A2は、応答誤差が正規分布している場合に起こると予想される、応答誤差によるバイアス効果を示している。さらに重要な仮定は、ホルモンの範囲内の各用量において、反応はコントロールの反応と同じレベルの誤差で測定されるということである。