Contents

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8507725/

2021年10月4日オンライン公開

要旨

ここ数年、将来の健康状態の予測因子として、出生前や乳児期における環境汚染物質への曝露の影響に着目する研究が多く行われている。これらの時期には、胎児が急速に成長し、生理的・代謝的に発達するため、成人期と比較して環境の影響に対してより脆弱であることが観察される。

その影響は、部分的にはエピジェネティックなメカニズムによって媒介されるが、神経行動学的反応、免疫、内分泌、呼吸器系に関わり、子供に直接、あるいは胎盤移行や母乳保育によって間接的に作用していることが確認されている。

特に、体重に比して空気、食物、水分の摂取量が多く、ハイハイ行動や低身長であることから、小児では過剰暴露のリスクが高くなる。しかし、早期暴露の長期的な影響に関するデータは乏しい。

さらに、医師や育児・妊婦支援機関が化学物質汚染の影響に対抗するための行動(教育機会による)をとることができるように、人間の生体的複雑性に対応したリスク評価の視点が必要である。

本論文では、周産期および小児期における生理的・行動的特徴を概観し、小児患者の慢性疾患管理における新しいリスク評価手法の必要性をより統合的に示唆するものである。

キーワード:環境汚染物質、小児、健康、胎児、周産期、リスクアセスメント

1. はじめに

環境汚染物質による疾病から健康を保護・予防することは、人間のリスク評価やリスク管理の分野における究極の目標である。通常、これらの介入分野は、リスクを推定するためのより革新的な方法論の開発と実施により、成人期の曝露に焦点を当てている[1]。

逆に、有害物質によって引き起こされる後期の多くの疾患がこれらの時間窓でその発症を見つけるにもかかわらず、胚・胎児期と小児期にほとんど注意が払われていない。この点で,子供や青年を小さな大人と考えるのは正しくなく,むしろ生物学的システムが発達し再定義されつつある敏感な対象集団と考えるべきである [2]。

特に、子どもの環境汚染物質の吸収と排泄の代謝過程は成人と比べて遅く、少量であっても疾病の結果を招きやすい[3]。さらに、ハイハイなどの日常的な動作により、手から口への摂取が増加し、特定の化学物質との接触が多くなりやすい。

* * *

動物およびヒトの研究によると、成長期のさまざまな時期に、有害化学物質に暴露された結果、解剖学的構造や生理的機能が変化し、生涯にわたって内分泌、神経、性、行動の発達にコストがかかる可能性があると言われている。

したがって、公衆衛生および予防医学の観点から、周産期および小児期には、特に長期的な観点から、農薬や鉛、ヒ素、粒子状物質などのいくつかの潜在的有害汚染物質との接触によるデータに焦点を当てた子供の保護のための要因を強調し、特定の特性を考慮したリスク評価が必要である。

現在、子どもの環境衛生研究において、総合環境モデルが新たなフロンティアとなっている[4]。

* * *

環境汚染物質への曝露が成人に及ぼす影響に関する文献は豊富であるにもかかわらず、将来の健康転帰の予測因子としての妊娠中や小児期の影響に関する情報はあまりない。このレビューでは、この目標に向かって前進することを試みている。我々の知る限りでは、これまでに報告されたデータはない。むしろ、周産期および小児期における生理的・行動的特徴を概観し、特に人生の初期段階におけるリスク評価アプローチの新しい枠組みを、より統合的な方法で提案することを目的とするものである。

2. 周産期および乳幼児期の脆弱性

子どもの代謝と汚染物質の排泄能力は、大人とは大きく異なり、場合によっては大きな脆弱性を示すこともある[5,6]。周産期、特に出生前と出生後では、血液脳関門がまだ十分に発達していないため、中枢神経系への異種物質の通過が可能であることが主な原因であり、違いが存在する [7]。

周産期は、生理学的な変化が早いため、環境汚染物質への曝露が神経発達や行動にどのように、またどのような長期的影響を引き起こすかを理解する上で重要な段階である。特に、胎生期、胎児期、乳児期は、中枢神経系(CNS)の主要な構造が形成され、組織化される時期であり、感受性が非常に高い時期である。

また、解毒を担う酵素の代謝能力もまだ最適化されていない [8]。さらに、胎盤移動、母乳、または吸入、摂取、異なる食物や物体との物理的な接触は、様々な毒性物質への曝露を増大させる可能性がある。

* * *

神経発達期には、複雑な生理的プロセスを制御するために、内外の環境から様々な事象がシグナルを送る [9,10]。この進化的可塑性は、一方では脳の適切な発達に必要だが、他方では、脳を内外の刺激に対してより脆弱にする [11]。

このため、この敏感な時期に環境汚染物質に暴露されると、脳や他の器官に永久的または長期的な変化を引き起こし、生理的メカニズムや行動力学に影響を与える可能性がある。考えられるさまざまな長期的影響のうち、脳の発達における障害、学習、記憶、感情反応における障害が報告されている[12]。

* * *

胚・胎児期において、内分泌系、特に成人の生殖機能に関連する内分泌系の発達が内分泌撹乱化学物質(EDC)により損なわれ、結果として神経系や生殖機能に障害が生じる可能性がある[13]。動物およびヒトの研究により、妊娠中および授乳中の母親、ひいてはその子供は、食品に含まれる内分泌かく乱化学物質や有害金属にさらされ、それが胎盤に蓄積されると、母親は子癇前症、子宮血管抵抗増加、胎盤血管形成障害、妊娠糖尿病の増加、子供の子宮内発育制限および早産を引き起こすことが明らかになっている[14]。

EDとは、典型的な内分泌機能を攪乱する化学物質で、医薬品、植物保護剤、プラスチック、可塑剤、ポリ塩化ビフェニル、ダイオキシン、難燃剤、防汚塗料添加剤などの有機合成化合物と、植物から得られる天然物質が含まれる[15,16,17]。

子どもたちは、汚染された水の飲用、食事、汚染された空気の吸入、化学物質との直接接触などにより、直接的または間接的にEDCに日々さらされ、女性の生殖管の発達、テストステロンの合成、性分化を乱し、成人の精巣機能不全、不妊につながる [18]。特に、胚・胎児期の環境ホルモンが、世代を超えて遺伝するエピジェネティックなメカニズムにより、曝露者だけでなく次世代にも悪影響を及ぼすことが多くの動物・ヒト研究で明らかになっており[19]、病気の進化的起源を考慮した新しい非感染性疾患へのアプローチが必要であることが指摘されている。

実際、自閉症、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、失読症、行動障害などの多くの神経発達障害は、正常な胎児の神経発達を妨げる有害化学物質に関連していると思われる[20]。

数年前までは、妊娠中や授乳期における母親のEDCへの曝露の悪影響を示す証拠は動物研究のみから得られており、子孫の行動における長期的な変化を記録していた [21,22] 。最近では、母親のビスフェノールA(BPA)に関する新たなヒトの研究が、子宮内膜症、不妊症、肥満、糖尿病、思春期早発症、感染症感受性、自己免疫疾患、学習障害、神経変性疾患、心臓疾患などの非感染性疾患の増加に関するデータを提供している[23]。

ビスフェノールに対する大きな注目は,新生児の血漿,肝臓,羊水で高濃度であるなど,ヒトの約95%が体内で測定可能なレベルのBPAを報告している事実と関連している[24].しかし,BPA がヒトの健康被害に関与しているかどうかについては,依然として議論の余地がある.にもかかわらず,BPAはエストロゲン模倣型の内分泌撹乱物質と考えられており,周産期に内分泌シグナルを調節し,エストロゲン受容体数や行動経路に変化をもたらすとされている[25]。

出生前の BPA 暴露によって変化するシステムのうち,ストレス刺激に対する応答が変化する可能性があることが示唆されている.一般に,ストレス系の制御の変化は,周産期・小児期の BPA 暴露と同様に,不安やうつに関連する行動表現型の変化をもたらす.特に、出生前のBPA曝露は、一部矛盾するデータもあるが、小児の不安を誘発し、思春期における汚染物質への早期曝露と不安症状との関係は、男子のみで観察されるという性差も報告されている[26]。

この論争は、おそらく妊娠中の暴露の週数に起因しており、接触の重要な時間窓を示唆している [27]。さらに、抑うつ症状については、曝露期間および性別との相関があるように思われる。実際、妊娠期のBPAは、知覚された刺激に対する自発的な感情駆動反応を特徴とする行動として理解されているChild Behavior Checklistによって測定される男児の反応行動と関連しているようである[28]。

動物モデルで得られた証拠に基づいて指摘すべきもう一つの重要な側面は、妊娠中の環境汚染物質(EDCなど)への暴露が母親の行動を変化させ、母親のケアへの関与の減少につながり、母親の行動への世代間効果、つまり毒物への暴露がその後の世代にも影響を与える可能性があるということである [29,30]。

この世代を超えた影響と同様に、エピジェネティックな変化は、行動、認知機能、汚染物質曝露による健康関連の変化への影響に重要な役割を果たし、健康と疾病の発達的起源(DOHaD)仮説に関与しているようである[31]。

DOHaD仮説によれば、成人期の疾病、健康問題、死亡率は、幼少期に発生し、子宮内環境での経験や曝露と関連する[32]。最近、メキシコの大規模な出生コホート研究において、汚染物質への曝露がエピジェネティックな変化を介して子どもの発達に影響を与えることが示された。

特に、母親の骨の鉛負荷が発達中の胎児のエピゲノムに影響を与えた[33]。しかし、エピジェネティックな役割に関する研究のほとんどは動物を用いて行われており、子どもの発達の結果を含んでいないため、この分野の研究には大きな限界がある。

さらに、通常の日常生活において、子どもは大人と比較して、より多くの水を飲み、より多くの食物を食べ、より多くの空気を吸いる。特に、最初の6ヶ月間の子どもは7倍の水を飲み、1歳から5歳までの子どもは体重に対して3倍から4倍の食物を食べている。また、標準的な状態での空気の吸入量は体重比で成人の2倍であり、より大きな健康リスクを伴うことは明らかである。

* * *

このように、環境汚染物質への曝露方法とその結果生じる健康への影響について、発育の様々な時期に分析することは、リスク評価と層別化という子どもを守るための枠組みを定義する上で極めて重要な要件である。さらに、遺伝的要因が非伝染性疾患の原因となり、ストレスやその他の生活習慣の複合的な影響によっても悪化することを忘れてはならないが、その急激な増加は、おそらく環境に関連した他の力学が存在することを示唆している。

3. 汚染物質に対する脆弱性 環境から生活習慣まで 化学物質

環境保護庁(EPA)に商業用として登録されている8万種類以上の化学物質のうち、危険な性質を持つものはごく一部であり、そのうち約200種類がヒトに対する神経毒性に分類されている。この点、子どもへの影響に関するデータはまだ少なく、議論の余地がある。

疫学分野のエビデンスでは、有害金属、大気汚染、各種農薬などの環境汚染物質と、子どもの脳の発達への悪影響との関係が示されていた。特に有害金属は、中枢神経系の構造や機能を変化させるものが神経毒性であることを考えると、神経毒性を有していることがわかる[34]。

神経毒の例としては、鉛、水銀、有機リン酸塩(OP)系農薬などがある。数年前まで、ある物質が神経毒性作用を持つかどうかを特定する主な方法の1つは、高用量曝露の評価であった。今日では、in vivoおよびin vitroの細胞モデルのおかげで、より洗練された診断ツールが開発され、低用量であっても有害な影響を特定することができるようになった。しかし、これらの研究は、分子レベルでは、疾病や行動反応などの影響を特定できないため、実際に有害かどうかの解釈や、生体全体における実際の影響との関連付けが困難であった。

鉛はその代表的な例で、実際、ガソリンから除去されて以来、その有害性は低下しているものの、子宮内での暴露は続いている。通常、乳児期には、摂取または吸入によって曝露されるが、高用量が重度の障害を引き起こし、時には死に至ることもあれば、低用量が学習障害を引き起こすこともある[35]。

実際、多くの研究が、鉛への慢性的な低線量被曝が知能指数(IQ)を低下させ、注意欠陥や行動問題を引き起こす可能性があることを記録している [36]。

例えば、ケベック州北部のイヌイットの子どもたちを対象に行われた研究では、小児期の鉛曝露は、外面化行動や思春期の大麻使用と関連することが示されている[37]。

さらに、メチル水銀も神経発達に悪影響を及ぼす化学物質であり、特に母親の血液から胎児の脳に移行し、母乳中に排泄される出生前時代に影響がある。水銀は湖、海、海洋に沈着するため、魚に蓄積し、妊婦が十分な量を摂取した場合、脳性麻痺やその他の神経心理学的障害など、子孫に有害な影響を誘発する可能性がある[38]。

子どもの場合、非伝染性疾患、特に呼吸器疾患は、様々な大気汚染物質とも関連している。原因として考えられるのは、薪ストーブやホルムアルデヒドを含む有機ガスや蒸気を排出する材料で、疲労感、頭痛、めまい、吐き気や嘔吐、認知障害、頻脈などインフルエンザに似た症状が出る[39]。

さらに、近年の喘息罹患率の増加は、周囲の大気汚染に起因している可能性がある。実際、粒子状物質(PM10)の日内変動は、喘息のリスク増加から自閉症スペクトラム障害まで、一連の変容の原因となっている[40,41]。

さらに、疫学的研究により、環境大気汚染物質、特に一酸化炭素(CO)と低体重出生、未熟児、先天性疾患のリスク上昇との関係が示されている[42]。

子供に有害な影響を誘発する生活習慣に関連した化学物質のうち、環境タバコ煙(ETS)は、タバコの燃焼や喫煙の際に生じる物質の混合物と考えられ、胎児期にのみ部分的に見られる影響を誘発する。低出生体重への素因の上昇は出生前の暴露の影響であり、低出生体重が乳児の罹患率と死亡率および成人期の慢性疾患と関連していることを考えると、ETSは疾患の負荷を高める原因となり得る[43]。

代わりに、小児では、ETS暴露は、特に生後3ヶ月未満では、肺の成長と発達だけでなく、上部および下部気道の障害に関与する[44]。つまり、他の環境汚染物質と異なり、早期のETS暴露は、短期的な影響は少ないが、有害な長期的影響を及ぼす可能性があり、実施すべき対策を理解するために、長期的な研究の必要性が示唆される。

近年、従来の環境汚染物質と並んで、プラスチック汚染や電子廃棄物(e-waste)のような製造活動に起因するものが、公衆衛生に有害な影響を及ぼす可能性が高いとして、世界中で最も急速に廃棄物が増加している[45]。

この分野のデータはまだ少ないが、電子廃棄物への曝露の時期や方法は、社会的・経済的状況と密接に関連している。例えば、インド、メキシコ、ガーナ、ナイジェリアなどの発展途上国では、多くのe-waste活動に児童労働が含まれており[46,47]、e-waste作業者の血液中の有害金属濃度が高いことから、健康影響が浮き彫りになっている[46,47]。

特に、妊婦や子供がe-wasteに暴露されると、神経発達障害や胎児の変質を引き起こす[48,49]。自然流産、死産、早産、体重、身長、体格指数の減少が報告されている[50]。

4. 子どもの環境汚染物質のリスク評価問題

環境汚染物質への曝露による有害な影響から子どもの健康を守るためには、平均的な曝露量のみを考慮するのではなく、感受性の臨界期とその短期、中期、長期の健康への影響を考慮したアプローチが必要である。* * *

現在の手法には、被ばくと線量の両方を推定するために、直接法と間接法がある。直接法は、空気モニターや皮膚パッチなど短期的な評価を目的とし、間接法は、アルゴリズムや数理モデルに基づ き、長期的な影響を柔軟にモニタリングするものである。

* * *

直接アプローチが通常、短期間での暴露を考慮するのであれば、モデリング手順は、活動パターンと環境濃度に関する情報を用いる [51]。しかし、どちらの基準も、口移し、睡眠、食事など年齢とともに変化する子供の活動、心拍数や呼吸数などの生理的パターンに関連する、栄養習慣(水やジュースの摂取、果物摂取、肉摂取)、暴露の種類(例えば経皮)に起因する、などの制約を受ける [51]。

* * *

さらに、リスク評価のモデルは、累積的な影響を評価するために、異なる曝露経路を通じて、異なる効力の複数の化学物質を考慮する必要がある。この目的のためには、様々なデータセットを組み合わせ、完全な暴露分布を調べることができるモンテカルロモデルを使用することが有用であろう。

動物実験による支援のおかげで、新しい研究手法により、出生前および出生後の期間における曝露の影響を確実に検出することができるかもしれない [52]。これによって、まだ十分に研究されていない神経系、免疫系、呼吸器系、生殖器系、心臓血管系、内分泌系への影響、特に長期的な影響に関するデータベースを作成することができるようになる。

さらに、有害物質への曝露時の代謝に影響を及ぼす、異なる発達段階にある小児の生理的・生化学的反応を、異なる時間枠における有害代謝物の投与量を定量化するモデルを通じて検討する必要がある。EPAの児童特定暴露因子ハンドブック及びEPAの児童特定暴露シナリオ例は、一般的な児童の活動パターンと暴露因子を提供しており、この方向への有用な第一歩である[53,54]。

この文脈で、早くも1993年には、全米研究会議(NRC)が、子供の曝露と農薬に対する特異的な感受性を考慮したリスク評価手法の開発を要請している[55]。NRCの報告書は、1986年に発表された米国EPAの発達毒性リスクアセスメントに基づいていた[53,54]。

このことは、リスク評価において子どもは集団の中で特別な配慮を必要とするグループとして考慮されなければならないことを示唆している。本報告書は、リスク評価における予防的アプローチの開発に必要な重要な要素を示している。まず、胎児期から思春期までの様々なライフステージにおいて、急性、慢性、多経路曝露を考慮した子どもの曝露の定量的評価を向上させる必要がある。

また、トキシコダイナミック法やトキシコキネティック法を用いて、ライフスパン全体にわたって、機能的、臓器的、細胞的、分子的な結果を評価できるようにする必要がある。

5. 汚染物質曝露の影響を軽減するための保護因子 現在の対策と今後の動向

環境汚染物質への曝露は、有害な影響を緩和しうるいくつかの要因のおかげで、必ずしも否定的な発達上の結果を伴わない。特に、心理的、生物学的、栄養学的な要素は、個人差に起因して、汚染物質への曝露に関連する健康関連のリスク因子を保護的に減少させる可能性がある [56]。

主に動物モデルで研究されているこれらの要素の1つは、「環境エンリッチメント」に代表される。ある研究では、鉛に曝露されたラットが、ケージ内に追加のスペースとおもちゃを備えたエンリッチメントされた環境で生活した場合、空間学習障害が少なかったことが明らかにされている [57]。

貧困な環境で暮らす子どもは鉛曝露による危険な影響を受けるリスクが高いという考えは何十年も前からあったが、環境が豊かになればこうした影響を防いだり減らしたりできるかもしれないという事実にはほとんど注意が向けられてこなかった。

* * *

一般に、環境的な豊かさが毒物曝露後の子どもの予後に与える影響は間接的である。貧困環境に生まれた子どもは、特に出生前の時期に多環芳香族炭化水素に曝露される可能性が高い [58] 。対策としての環境エンリッチメントの役割と並んで、おそらくそれと相関しているのが、栄養的な要因である。

食事は、汚染物質への暴露と相関する負の結果を軽減する上で重要な役割を果たすかもしれない。動物モデルでは、トマトを含む多くの食品に含まれる抗酸化物質であるリコピンが水銀の毒性作用から保護する可能性があり、トマトを多く食べる子供では水銀のレベルが低いことが示されている [59].

その他の保護的な栄養素として、鉄と亜鉛があり、鉄の補給が鉛中毒のリスクを減らし、血中鉛濃度を低下させる可能性が示唆されている[60]。また、大気汚染にさらされた子どもはビタミンDが少ない可能性があるため、その摂取と補給を提案する研究もある[61]。

* * *

しかし、環境汚染物質のリスクから身を守るには、栄養的な要因が好ましいが、それ以外にも心理社会的な要因などが潜在的に関与していると思われるが、これに関する研究はまだ少ない。まず、特に周産期と幼児期において、有害汚染物質への曝露が身近な親の機能を低下させることを考慮することが重要である。

この点に関して、メキシコシティでの鉛曝露に関する研究では、母親の自尊心がベイリ乳幼児発達尺度(BSID)の高得点を予測することが明らかになり、母親の行動が子どもの血中鉛濃度とBSID得点との負の関連を減少させ、したがって、親子関係が汚染物質への曝露によるリスクを軽減できることが強調された [62].この観点によれば、機能、臓器、細胞、分子レベルで起こりうる影響を考慮する学際的かつ統合的なアプローチに従って、子どもの環境誘発性疾患の病因メカニズムを検討することが重要である。

このような観点から、小児慢性疾患患者の二次予防に焦点を当てた前向き大規模多施設共同研究であるPENSAMIプロジェクト「A precision medicine-based framework to pediatric patients with chronic diseases」は、多次元的かつ統合的な健康の枠組みという観点に基づいている。

糖尿病、喘息、先天性心疾患などの小児疾患において、健康への悪影響(病気や死亡)をもたらす可能性の高い患者をより正確に層別化し、QOLを向上させるためには、臨床、ライフスタイル、心理社会、環境の決定要因を含む統合的・多次元的な健康フレームワークが有効であるとの考えに基づいている。

このプロジェクトは、生涯を通じて管理しなければならない慢性疾患の管理において、小児患者を支援する必要性に由来している。このような状況において、危険因子は純粋に遺伝的なものから行動的、心理社会的なものまで多岐にわたり、健康増進のための予防戦略を適用する際に考慮すべき、環境も包含した統合的で複雑な因果関係の経路を作り出しているのである。

多くの臨床研究および疫学研究は、環境暴露と小児疾患との関連に焦点を当てているが、小児の転帰における環境汚染物質の役割を理解するための新しい方向性によれば、我々は、リスク因子だけでなく予防因子にも厳密に相関する、広い意味での社会、心理および環境の次元を考慮しないわけにはいかない。

さらに、小児患者の慢性疾患の管理におけるより一般的で統合的なアプローチによれば、WHOが認識しているように、環境データは、急性及び慢性状態を誘発し、臨床的及び生活の質の重要な重みを有する[63]。環境汚染と新生物や呼吸器疾患による罹患率や死亡率の関係は、様々な疫学研究で実証されている[64]。より最近では、環境データと心血管系疾患を含む慢性変性疾患との関連性が文書化されている[65]。この研究は、トスカーナ地方に住むイタリアの成人被験者のコホートで実施された。

現在では、子供の将来の健康状態の予測因子として、イタリアの子供や妊娠中の環境汚染物質の影響に関するデータはほとんどない[66,67]。* * *

したがって、これらの潜在的な影響を評価するための研究が必要である。したがって、臨床的/教育的/社会的意思決定を改善し、否定的な出来事を減らし、生活の質を改善するために、環境測定(線量、暴露期間、毒性など)に関連する臨床的及び心理社会的領域に属する変数を、小児発達の難しい管理のための多次元かつ統合的フレームワークに含めるという仮説は合理的である。

6. 結論

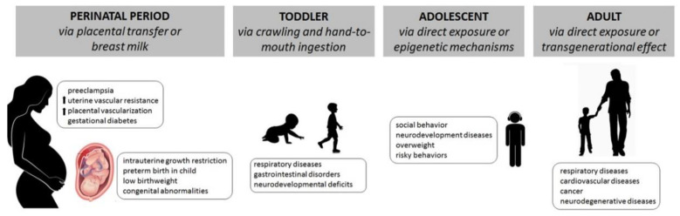

環境汚染物質は、図1に示すように、小児の発達のいくつかの側面を損ない、生涯を通じて健康状態に影響を与える。

図1 環境汚染物質への曝露が生涯にわたって及ぼす影響

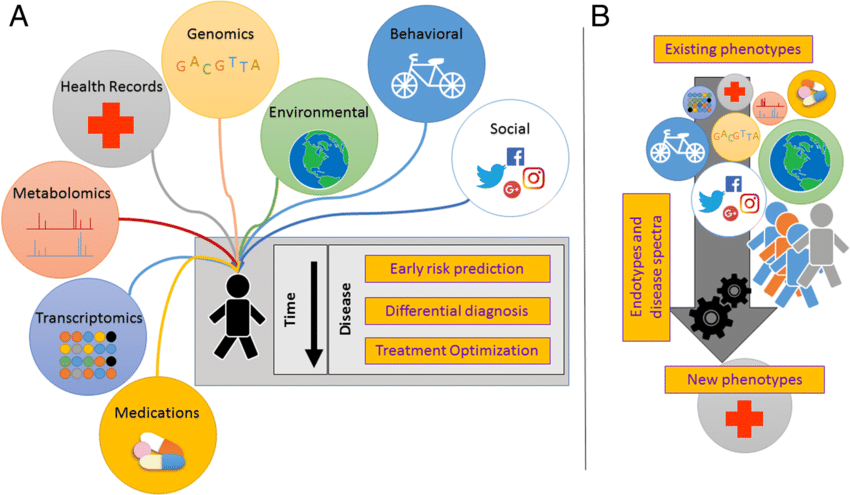

胚・胎児期から乳幼児期までの発達の複数の領域における化学物質の役割の理解に向けてかなりの進展が見られるものの、この文脈では、汚染物質の臨床的影響を考慮しつつ、これらが社会化過程、情緒的健康、生活全般の活動に与える影響を中心としたリスク評価手法を設計することが必要である。特に、「環境」の意味が急速に変化していることを考えると、図2に示すように、環境と人間の健康が密接に関係していることがより一層認識されるようになってきている。

図2 リスク評価とリスクマネジメントの新しい枠組み

全体として見ると、すべての評価は、リスク要因が、建築環境、自然環境、社会環境の3つの大きな領域に属することを示唆しており、臨床的・心理社会的視点を取り入れた統合的アプローチの開発が、それらを予防・制御する最も効果的な方法であることを物語っている。

統合的アプローチは、小児期およびそれ以降の慢性疾患の早期死亡率や罹患率を減少させることを目的とした主要な共通危険因子への介入の必要性に応えるだけでなく、一次、二次、三次予防、健康増進および関連プログラムを部門や異なる分野にわたって統合しなければならない。

資金援助

著者は,PENSAMI Project(A precision medicine-based framework to pediatric patients with chronic diseases)(Tuscany Region within the 2018 Health Research Call)から研究,著者資格,および/または本総説の出版に関して財政的支援を受けた。