Contents

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/

Int J Mol Sci. 2020 Mar; 21(6): 1915.

2020年3月11日オンライン公開

要旨

2009年以降、我々は電気過敏症(EHS)や化学物質過敏症(MCS)の自己申告例を2000件以上含むデータベースを構築してきた。このデータベースは、電気過敏症の30%が化学物質過敏症を合併し、37%が電気過敏症に先行して化学物質過敏症を合併していることを示している。

電気過敏症と化学物質過敏症は、臨床的には類似した症状を示し、生物学的には、低悪性度の炎症とO-ミエリンに対する自己抗体を含む自己免疫反応を特徴とすることができる。

さらに、電気過敏症患者の80%は、末梢血中に1つ、2つ、または3つの酸化ストレスバイオマーカーが検出されることから、これらの患者は全体として、真の客観的体性障害を呈していることになる。

さらに、超音波脳血流計と経頭蓋超音波ドップラー法を用いて、中大脳動脈の血行動態に異常があることを示し、側頭葉の被殻視床部に組織脈波指標の欠損を局在させ、辺縁系や視床の関与が示唆されるようになった。

これらのデータは、電気過敏症が診断、治療、予防が可能な神経病理学的疾患であることを強く示唆するものである。

電気過敏症は、何百万人もの人々を巻き込む新たな世界的疫病となりつつあることから、我々は世界保健機関(WHO)が電気過敏症を神経学的疾患として国際疾病分類に加えるよう要請するものである。

キーワード:電気過敏症、多剤耐性、神経疾患、酸化ストレス、メラトニン、O-ミエリン、炎症、ヒスタミン、高周波、極低周波、電磁場

1.はじめに

電磁波過敏症または電気過敏症(EHS)という用語は、1991年にWilliam Reaによって、電磁波に曝露しているときに健康被害を訴える患者の臨床状態を特定するために初めて提案された[1]。その後、1997年に欧州の専門家グループが欧州委員会に提供した報告書において、この用語は、EMF曝露を示唆するこの異常な病理を臨床的に記述するために使用された[2]。

2002年には、フランスのSantiniらが、デジタル携帯電話のユーザーや無線通信基地局周辺に住む人々に同様の不耐症状があることを報告した[3,4]。2004年、世界的に電気過敏症が増加していると思われたため、世界保健機関 (WHO)は、電気過敏症の定義と特徴を明らかにするための国際科学ワークショップをプラハで開催した。プラハの作業部会では、電気過敏症が電磁波曝露によって引き起こされるとは認めなかったものの、電気過敏症を「電場、磁場、または電磁場を放射する機器を使用中またはその周辺にいる間に個人が健康に悪影響を与える現象」と明確に定義した[5]。その後、WHOは電気過敏症を有害な健康状態として認めている[6]。しかし、1996年にベルリンで開催された国際化学物質安全プログラム(IPCS)主催の多重化学物質感受性(MCS)会議 [7]では、こうした未知の新しい病態を「特発性環境不耐性(IEI)」という言葉で修飾することが推奨された。このように、プラハのワークショップでは、電気過敏症という用語を使う代わりに、「電磁波に起因する特発性環境不耐性(IEI-EMF)」という用語を使って、この特定の病態を名づけることが提案された。これは、電気過敏症と電磁波曝露との因果関係が証明されておらず、電磁波曝露と臨床症状とを結びつける生理学的メカニズムも証明されていないためである。

これは、WHOが2005年に発表したファクトシート296[6]で公式に述べたことであり、「電気過敏症は、化学物質への低レベル環境暴露に関連する別の疾患である化学物質過敏症に類似しており・・・」、「非特異的症状」と「明確な診断基準がない」ため、この「障害をもたらす状態」は医学的に診断することができない、と示している。また、WHOは2002年に極低周波(ELF)、2013年に高周波(RF)をそれぞれ発がん性あり(グループIIB)と分類し、電磁波ががんを引き起こす可能性があるとしている。このような過去の科学的な進化を表1にまとめた。

表1

電気過敏症(EHS)/化学物質過敏症(MCS)と発がんに関する声明(世界保健機関(WHO)またはWHOを代表するものを含む)。COST-電磁場の生物学的影響に関する科学技術研究分野における協力のための欧州行動、EMF-電磁場、IARC-癌に関する国際研究機関。

| 1996 | ベルリンWHO主催のワークショップで、化学物質過敏症は特発性環境不耐性(IEI)に分類された。 |

| 1997 | ストックホルム電磁波暴露の健康への影響の可能性;欧州委員会のために欧州の専門家グループが作成した報告書 |

| 1998 | オーストリア電気過敏症に関するCOST 244 bis 国際ワークショップ |

| 1998 | アトランタ(米国)。化学物質過敏症1999コンセンサスミーティング |

| 2002 | IARC:極低周波(ELF)電磁波は発がん性の可能性がある(Group IIB)と分類されている。 |

| 2004 | プラハWHOワークショップ:電磁波に起因する特発性環境不耐性の特定 |

| 2005 | WHO電気過敏症の定義に関するWHOファクトシートn°292 |

| 2013 | IARC:発がん性の可能性があると分類された無線周波(RF)電磁波(グループIIB) |

| 2015 | ブリュッセル第4回パリ・アピール・コロキウム:電磁界と電気過敏症を中心に |

しかし、2005年の電気過敏症に関するWHO声明と、より最近の2014年の携帯電話曝露と公衆衛生に関するWHO報告[8]以来、電気過敏症の特定と特徴づけにおいて、臨床的・生物学的に多くの進歩があり、2015年5月にブリュッセルのベルギー王立医学アカデミーで我々が主催した電気過敏症と化学物質過敏症に関する国際科学コンセンサス会議において要約されている[9]。

電気過敏症の有病率が世界的に増加していることが疑われたため、2009年以降、我々は、フランス人保護委員会(CPP)により登録番号2017-A02706-47で、また欧州臨床*試験データベース(*EudraCT*)により登録番号2018-001056-36で登録されたデータベースを構成し維持している。このデータベースには、現在、2000例以上の電気過敏症および/または化学物質過敏症が含まれている。このシリーズに含まれるすべての患者は、臨床的および生物学的研究調査についてインフォームドコンセントを行った。さらに、これらの患者はすべて匿名でデータベースに登録された。

このデータベースへの問い合わせにより、電気過敏症が化学物質過敏症と頻繁に関連していること[10]、電気過敏症と化学物質過敏症は、末梢血や尿中の同様のバイオマーカーの検出により客観的に識別できる共通の類似した臨床像により特徴づけられること[10,11]、および脳内の同様のパルス測定異常により識別できることが初めて明らかにされた[10,12]。したがって、電気過敏症と化学物質過敏症は、実際には、ユニークな病理学的障害の2つの病因である可能性があることが明らかになった[10]。ここで、我々のオリジナルデータを概観し、電気過敏症が化学物質過敏症と同様に包括的な生理学的病理学的メカニズムから生じる真の病的神経学的障害の一部である可能性について論じる。電気過敏症は、その原因が何であれ、世界的な疫病になりつつあると結論づけた。このように、電気過敏症は診断、治療、予防が可能であることを示したので、国際疾病分類(ICD)に含めるようWHOに要望する。

2.人口統計学

我々は、データベースの一部を構成する多くの患者の系統的な対面式質問票による面接と臨床身体検査を含む前向き研究において、電気過敏症が臨床・生物学的に明確に定義された存在であることを報告した[10]。

表2は、データベースに含まれる最初の連続した726症例の連続分析から得られた人口統計学的データを示している。小児は含まれていない。年齢の中央値と平均値は、電気過敏症群では48歳、化学物質過敏症群ではそれぞれ48歳と47歳、電気過敏症および化学物質過敏症関連群では46歳であった。性比では明らかに女性が多く、電気過敏症群と化学物質過敏症群では3分の2に達しており、両疾患を呈する患者群では4分の3であった。このことは、女性が男性よりも遺伝的に電磁波や化学物質に起因する環境不耐性に対して感受性が高いことを強く示唆している。

表2 参考文献[10]に基づく、電気過敏症および/または化学物質過敏症の自己申告患者における年齢と性別の比率

| 人口統計データ | 電気過敏症 | メソッド | 電気過敏症/化学物質過敏症 |

|---|---|---|---|

| n(%) | 521 (71.7%) | 52 (7.1%) | 154 (21.2%) |

| 年齢(平均±SD) | 48.2 ± 12.9 | 48.5 ± 10.3 | 46.7 ± 11.2 |

| 年齢(中央値(範囲)) | 48 (16-83) | 47 (31-70) | 46 (22-76) |

| 性比(女性/男性) | 344/177 | 34/18 | 117/37 |

| 女性(%) | 66 | 65 | 76 |

3. 臨床的特徴

表3は、(1)電気過敏症自己申告者、(2)化学物質過敏症自己申告者、(3)両障害自己申告者の各グループについて、対面式面接と臨床検査で得られた詳細な症状像である。電気過敏症患者の症状は、電気過敏症および/または化学物質過敏症の臨床的証拠を示さない一連の健康な対照被験者の症状と比較された。表に示すように、電気過敏症は、頭痛、耳鳴り、過敏症、めまい、平衡障害、表在感覚異常、線維筋痛症、植物性神経機能障害、即時記憶喪失、注意集中力欠如、最終的にはテンポ空間混乱などの認知能力低下などの神経学的症状の発生によって特徴づけられる。これらの症状は、慢性的な不眠、疲労、抑うつ傾向に加えて、情緒不安定、時には過敏性などを伴っていた。主要な観察は、症状が、たとえ弱い強度であっても、推定される電磁波源にさらされたことを報告するたびに起こり、これらの推定される発生源から離れた後は、症状が後退するか、あるいは消失することが、患者によって繰り返し報告されていることだ。対照群で同程度の頻度で観察された関節痛と情動を除いて、電気過敏症患者に発生するすべての臨床症状は、一見正常な対照群のそれよりも有意にはるかに頻度が高いことが分かった。

表3 参考文献[11]による、電気過敏症患者の自己申告による臨床症状と正常対照群との比較、および化学物質過敏症および電気過敏症/化学物質過敏症患者の自己申告による臨床症状との比較 *

| 臨床症状 | 電気過敏症 (%) | 正常対照群(%) | p** | 化学物質過敏症 (%) | p*** | 電気過敏症/化学物質過敏症 (%) | p**** |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 頭痛 | 88 | 0 | <0.0001 | 80 | 0.122 | 96 | 0.065 |

| 感覚異常 | 82 | 0 | <0.0001 | 67 | 0.0149 | 96 | 0.002 |

| 筋肉痛 | 48 | 6 | <0.0001 | 48 | 1 | 76 | <0.0001 |

| 関節痛 | 30 | 18 | 0.067 | 24 | 0.611 | 56 | <0.001 |

| 耳熱・耳痛 | 70 | 0 | <0.0001 | 16 | <0.0001 | 90 | <0.001 |

| 耳鳴り | 60 | 6 | <0.0001 | 35 | <0.001 | 88 | <0.0001 |

| ハイパーアクシス | 40 | 6 | <0.0001 | 20 | <0.001 | 52 | 0.118 |

| めまい | 70 | 0 | <0.0001 | 52 | 0.0137 | 68 | 0.878 |

| バランス障害 | 42 | 0 | <0.0001 | 40 | 0.885 | 52 | 0.202 |

| 集中力・注意力不足 | 76 | 0 | <0.0001 | 67 | 0.210 | 88 | 0.041 |

| 即時記憶の喪失 | 70 | 6 | <0.0001 | 56 | 0.040 | 84 | 0.028 |

| 混乱 | 8 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 20 | 0.023 |

| 疲労度 | 88 | 12 | <0.0001 | 72 | 0.0047 | 94 | 0.216 |

| 不眠症 | 74 | 6 | <0.0001 | 47 | <0.0001 | 92 | 0.001 |

| うつ病の傾向 | 60 | 0 | <0.0001 | 29 | <0.0001 | 76 | 0.022 |

| 自殺願望 | 20 | 0 | <0.0001 | 9 | 0.027 | 40 | 0.003 |

| 一過性の心血管系異常 | 50 | 0 | <0.0001 | 36 | 0.046 | 56 | 0.479 |

| 眼球欠損 | 48 | 0 | <0.0001 | 43 | 0.478 | 56 | 0.322 |

| 不安・パニック | 38 | 0 | <0.0001 | 19 | 0.003 | 28 | 0.176 |

| エモーティビティー | 20 | 12 | 0.176 | 16 | 0.461 | 20 | 1 |

| イラつき | 24 | 6 | <0.001 | 14 | 0.071 | 24 | 1 |

| 皮膚病変 | 16 | 0 | <0.0001 | 14 | 0.692 | 45 | <0.0001 |

| グローバルボディジステック | 14 | 0 | <0.0001 | 6 | 0.236 | 8 | 0.258 |

*これらのデータは、生物学的マーカーを調査した既報の電気過敏症および/または化学物質過敏症患者シリーズを含むデータベースから、臨床的に評価可能な150の連続した症例の臨床分析から得られたものである[10]。電気過敏症患者の自己申告による症状は、対照として使用された50人の見かけ上正常な被験者のシリーズから得られた症状と比較された。これらの症状は、化学物質過敏症および電気過敏症/化学物質過敏症患者の自己申告による症状とも比較された。症状を有する患者の割合は、カイ二乗独立検定を使用して比較された。** 電気過敏症患者自己申告と正常対照との間の統計的差異。*** 電気過敏症患者自己申告と化学物質過敏症患者自己申告の間の統計的な差。**** 電気過敏症患者自己申告と電気過敏症/化学物質過敏症患者自己申告の間の統計的差異。

電気過敏症患者の臨床症状を報告した研究[2,5,6,13]で主張されていることとは逆に、これらの症状はすべて主観的なものではなかった。多くの場合、それらは家族によって確認された。さらに、身体検査において、5%の症例でロンベルグ徴候(客観的姿勢検査)を検出することができ、16%で皮膚病変の存在を確認することができた。これらの症状の多くは、文献上では非特異的なものとされているが、これらの症状の関連性と頻度から得られる一般的な臨床像は、化学物質過敏症および化学物質過敏症関連電気過敏症の場合と同様に、電気過敏症が実際には典型的な神経疾患として認識・識別されることを強く示唆するものである。

表3より、電気過敏症と化学物質過敏症の間では、頭痛、筋肉痛・関節痛、平衡障害、集中力・注意力欠如、感情・過敏性などの臨床症状の種類や頻度に統計的に有意な差はないことが明らかとなった。皮膚病変、全身性ジステルマシーなどでは統計的に有意な差がなかったが、感覚異常、耳熱・耳痛、耳鳴り、聴覚過敏、めまい、即時記憶喪失、不眠、疲労、うつ傾向、自殺念慮は化学物質過敏症よりも電気過敏症で統計的に頻度が高いようであった。さらに、化学物質過敏症を伴う電気過敏症の場合、頭痛、知覚異常、筋肉痛や関節痛、耳鳴り、そして何よりも即時記憶喪失、集中・注意力欠如、テンポ・空間混乱などの認知能力といった症状のほとんどが、電気過敏症単独の場合よりも有意に高い頻度で認められることから、電磁波曝露に起因する不耐性に化学的不耐性が加わっていると、より深刻な病態と関連していると思われる。特に皮膚病変は45%に認められ、身体的・精神的苦痛や自殺念慮を基礎とする抑うつ傾向も40%に認められた。

皮膚病変は、上半身に多く、手、特に携帯電話を持つ手に多く見られた(図1A)。また、電気過敏症と化学物質過敏症を合併した患者群では、電気過敏症のみの患者群(16%)よりも皮膚病変が多く(45%)、電気過敏症のみの患者群よりも両者を合併した患者群でより広範囲かつ持続的であることにも注目したい(図1B)。

図1 電気過敏症患者(A)および電気過敏症/化学物質過敏症患者(B)の手指に観察された皮膚病変の例

(写真はデータベースより抜粋)

これらの臨床的観察から、電気過敏症および電気過敏症/化学物質過敏症は、何らかの心理的・精神的条件に起因するものでも、ノセボ効果に起因するものでもない、客観的な身体疾患であることが強く示唆されている[11](後述)。

4. バイオマーカーの同定

既報の実験データに基づいて、電気過敏症および化学物質過敏症患者の末梢血と尿中のバイオマーカーをいくつか選択・同定した。このバイオマーカーにより、医師は、電気過敏症および化学物質過敏症を真の身体的病理疾患として客観的に特徴付けることができ[10]、電気過敏症および化学物質過敏症が心身症またはノセボ関連のプロセスにより引き起こされるという仮説を否定できる[11]。表4に示すように、電気過敏症、化学物質過敏症、または両関連疾患の患者の末梢血における低悪性度炎症関連バイオマーカーの平均レベル値には、同様の増加が認められる。また、頻度としては、高感度C反応性タンパク質(hs-CRP)が12〜15%、ヒスタミンが30〜40%、免疫グロブリンE(IgE)が20〜25%、熱ショックタンパク質27(Hsp27)およびHsp70が12〜30%で増加することがわかった。これらのマーカーのうち、IgEとヒスタミンはアレルギーが証明されていない患者でも増加していた。したがって、アレルギーが認められない場合、ヒスタミンは化学物質過敏症と同様に電気過敏症で最も頻繁に関与するバイオマーカーと思われ、これら2つの疾患の発生には低レベルの炎症過程が関与していることが示唆された。したがって、炎症メディエーターであるヒスタミンは、この2つの疾患の発生を説明する生理病理学的メカニズムにおいて重要な役割を果たすと考えられている[11,14](後述)。また、化学物質過敏症群で増加頻度が低かったHsp70を除いて、調査した3群のすべてのバイオマーカーについて、正常値を超える患者の割合や正常値に対する増加値の平均値に有意差がなかったことから、電気過敏症、化学物質過敏症および両疾患の関連は、共通の低レベル炎症関連の生理学的発生メカニズムを共有している可能性がある。

表4

| 患者団体 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| マーカ正常値 | 電気過敏症 平均値±SE | 正常値以上(%) | 化学物質過敏症 平均値±SE | 正常値以上(%) | p* | 電気過敏症/化学物質過敏症 平均値±SE | 正常値以上(%) | p** |

| hs-CRP<3mg/L | 10.3 ± 1.9 | 15 | 5.3 ± 1.7 | 12 | 0.50 | 6.9 ± 1.7 | 14.3 | 0.36 |

| ヒスタミン < 10 nmol/L | 13.6 ± 0.2 | 37 | 23.5 ± 4.5 | 33 | 0.91 | 13.6 ± 0.4 | 41.5 | 0.52 |

| IgE < 100 UI/mL | 329.5 ± 43.9 | 22 | 150.9 ± 18.3 | 20 | 0.23 | 385 ± 70 | 24.7 | 0.53 |

| Hsp 70 < 5 ng/mL | 8.2 ± 0.2 | 18.7 | 5.9 ± 0.5 | 12 | 0.03 | 8 ± 0.3 | 25.4 | 0.72 |

| Hsp 27 < 5 ng/mL | 7.3 ± 0.2 | 25.8 | 6.8 ± 0.1 | 6 *** | 0.59 | 7.2 ± 0.3 | 31.8 | 0.56 |

参考文献[9,10]によると、電気過敏症および/または化学物質過敏症患者の末梢血における低悪性度炎症関連バイオマーカー平均血中濃度値の上昇

SE-標準誤差;hs-CRP-過敏性C反応性タンパク質;IgE-免疫グロブリンE;Hsp-熱ショックタンパク質。

* マーカー平均値の電気過敏症群と化学物質過敏症群の比較は、両側t検定で行った。Hsp70を除いて、分析した異なるバイオマーカーの平均値の増加に関して、電気過敏症患者と化学物質過敏症患者の間に統計的に有意な差はなく、電気過敏症と化学物質過敏症は共通の生理病理学的な発生メカニズムを共有していることが示唆された。** 両側t検定による電気過敏症患者群と電気過敏症/化学物質過敏症患者群との比較。電気過敏症患者と電気過敏症/化学物質過敏症患者の間で、分析した異なるバイオマーカーの平均レベル値の増加について、統計的に有意な差は見られなかった。*** Hsp27の頻度割合が統計的に有意に低い化学物質過敏症を除いて、他のすべての調査パラメータの頻度割合は、カイ二乗独立検定に基づくと、電気過敏症と電気過敏症/化学物質過敏症で有意差はなかった。

さらに、表5に示すように、電気過敏症および/または化学物質過敏症の患者では、末梢血において、S100Bタンパク質の増加が15〜20%、ニトロソストレスに関連するニトロチロシン(NTT)の増加が8〜30%認められることが示された。S100Bタンパク質[15,16]とニトロチロシン[17,18,19,20]はBBBの開口と関連するマーカーであることが示されているため、どの患者群であろうとこれらのバイオマーカーはこれらの患者の血液脳関門(BBB)の開口を反映しているかもしれないということが示唆される。さらに、電気過敏症、化学物質過敏症、またはその両方にかかわらず、全症例の約20%でO-ミエリンに対する自己抗体が検出された。これは、神経系の白質に対する自己免疫反応が患者において起こることを意味し、実際には酸化的/硝酸的ストレスの発生の結果である可能性がある所見である[10,21]。

表5 参考文献[10,11]によると、電気過敏症および/または化学物質過敏症患者における末梢血S100B蛋白、ニトロチロシン(NTT)およびO-ミエリン自己抗体の平均血中濃度の増加

| 患者団体 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| マーカー 正常値 | 電気過敏症 平均値±SE | 正常値以上(%) | 化学物質過敏症 平均値±SE | 正常値以上(%) | p* | 電気過敏症/化学物質過敏症 平均値±SE | 正常値以上(%) | p** |

| S100B < 0.105 µg/L | 0.20 ± 0.03 | 14.7 | 0.25 ± 0.05 | 21.15 | 0.56 | 0.17 ± 0.03 | 19.7 | 0.69 |

| NTT * > 0.9 µg/ml | 1.36 ± 0.12 | 29.7 | 1.26 ± 0.13 | 8 | 0.85 | 1.40 ± 0.12 | 28.9 | 0.86 |

| O-ミエリン(定性試験) | ポジティブ | 22.8 | ポジティブ | 13.6 | _ | ポジティブ | 23.6 | _ |

* 両側 t 検定による電気過敏症と化学物質過敏症の患者群間の比較。分析した2種類のバイオマーカーの平均レベル値の増加について、電気過敏症患者群と化学物質過敏症患者群の間に統計的に有意な差はなく、電気過敏症と化学物質過敏症は共通の生理病理学的な発生メカニズムを共有していることが示唆された。** 両側t検定による電気過敏症患者群と電気過敏症/化学物質過敏症患者群との比較。電気過敏症と電気過敏症/化学物質過敏症の患者間で、分析した異なるバイオマーカーの平均値の増加について統計的に有意な差がないことから、ここでも電気過敏症と化学物質過敏症が共通の病因となる生理病理学的メカニズムを共有していることが示唆される。

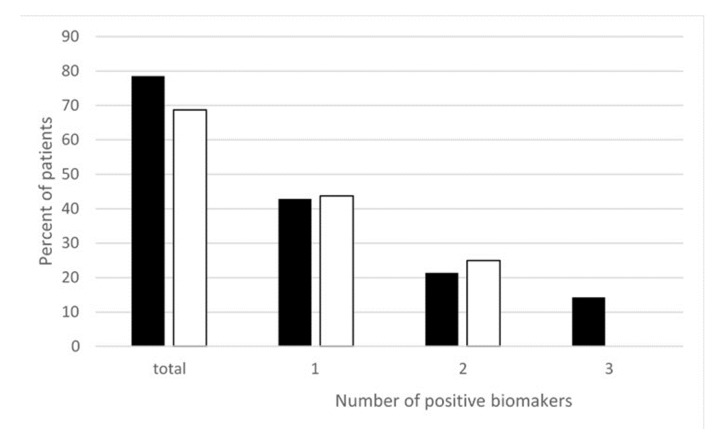

さらに最近、電気過敏症患者の末梢血中のチオバルビツール酸反応物質(TBARS)、酸化グルタチオン(GSSG)、NTTなどの酸化・ニトロソ反応関連のバイオマーカーを測定した。図2に示すように、電気過敏症患者の約80%で酸化ストレス/ニトロソ反応関連のバイオマーカーが増加していることがわかった。より正確には、これら3つのバイオマーカーのうち1つだけが43%、2つが21%、3つすべてが15%に認められた[22]。このことは、低悪性度の炎症と抗白質自己免疫反応に加えて、酸化的/ニトロソ的ストレスの存在によっても電気過敏症が診断できることを明確に示している。

図2 末梢血で測定したチオバルビツール酸反応物質(TBARS)、酸化グルタチオン(GSSG)、NTT酸化ストレスバイオマーカーが陽性だった電気過敏症自己申告患者の割合(文献[22]に基づく)

NTT、TBARS、GSSG、すなわち3つのバイオマーカーすべてが測定された患者32名中14名が該当する。TBARSとGSSGは、対象となった32人の患者すべてで分析されたものである。バイオマーカーが「陽性」の場合は、正常上限を超えるレベルのマーカーを1つ、2つ、または3つ持つ患者に対応し、「合計」の場合は、少なくとも1つの陽性バイオマーカーを持つ患者、すなわち、1つ、2つ、または場合によっては3つの陽性バイオマーカーを持つ患者に対応します

また、24時間尿中の6-ヒドロキシメラトニン(6-OHMS)/クレアチニン比は、正常値と比較して、88%の症例で正常または有意に減少し、12%では未だ解明されていないプロセスにより、どの患者群でも有意に増加することがわかった。6-OHMSは、メラトニンの代謝物である。長時間のEMF曝露の結果としてメラトニン産生が減少することは、動物とヒトの両方で実験的に証明されている[23,24]。しかし、EMFへの曝露はメラトニンの合成と分泌を変化させないことも報告されているので[25]、別のもっともらしい説明として、6-OHMSの尿中排泄量の減少は、メラトニンの摂取量の増加とフリーラジカルスカベンジャーとしての利用により、メラトニン代謝のバイオアベイラビリティが低下するためかも知れない[26,27]。上記のように、電気過敏症患者の多くは酸化/ニトロソ化ストレスを呈しているため、24時間尿の6-OHMS/クレアチニン比レベルが低下している患者では、確かにこのようなことが言えるかもしれない。したがって、尿中の6-OHMSの減少は、松果体における合成の低下というよりも、むしろこのホルモンの抗酸化ストレス作用の結果である可能性がある。その結果、このようなバイオアベイラビリティの低下は、これらの患者の臨床的な睡眠障害だけでなく、宿主防御機構の低下にも寄与し、おそらくこれらの患者は神経変性疾患やがんのリスクにさらされている可能性がある[28,29]。

さらに、酸化的/硝酸的ストレスに関連した自己免疫反応の発生は、シャペロンタンパク質Hsp70およびHsp27の推定上の健康保護効果を弱めることにも寄与している可能性がある[30]。12%の症例において、24時間尿中6-OHMS/クレアチニン比が正常または有意に減少する代わりに、この比が正常対照値と比較して有意に増加した理由については、現在のところ明確な説明がない。表6に示すように、セロトニンはメラトニンの前駆体神経伝達物質であるため、場合によっては脳内セロトニン産生が増加したことに起因する可能性がある。

表6 電気過敏症患者42人の尿中の神経伝達物質およびその代謝物の測定に基づく、未発表の予備データ。3-4 DOPAC-3,4-Dihydroxyphenylacetic acid(ドーパック-3,4-ジヒドロキシフェニル酢酸)。

| 神経伝達物質 | 患者様 | % |

|---|---|---|

| ドーパミンの増加 | 17/42 | 31 |

| 3-4 DOPACの減少 | 18/42 | 43 |

| ノルアドレナリン増加 | 11/42 | 26 |

| アドレナリン増加 | 8/42 | 19 |

| アドレナリン減少 | 12/42 | 22 |

| セロトニン増加 | 4/42 | 9.5 |

| セロトニン減少 | 5/42 | 12 |

表6に示すように、神経伝達物質レベルの変化から、電気過敏症は異なる神経伝達物質プロファイルの異常と関連していることが明らかになり、電気過敏症が確立された新しい脳関連神経疾患であることが確認された。

5. 脳神経・血管異常の放射線学的同定

脳CT、脳MRI、脳血管撮影などの脳画像検査は、電気過敏症や化学物質過敏症、電気過敏症/化学物質過敏症では通常正常であり、これらの検査が正常であることは、これらの疾患の診断に不利に働くことはない。幸いなことに、我々は、電気過敏症と化学物質過敏症が機能異常を示した場合、他の画像診断技術を開発し使用することが、客観的な特徴を示す能力を高めるために大いに役立つ可能性があることを示している。実際、表7に示すように、電気過敏症患者において経頭蓋ドップラー超音波(TDU)を用いると、中大脳動脈の一方または両方で平均脈動指数が低下することがわかった。すなわち、右動脈と左動脈でそれぞれ25%と31%、両動脈で50%の症例で低下することが示された。さらに、電気過敏症/化学物質過敏症のdual群では、片方の動脈が20%、両方の動脈が50%であった。また、血流抵抗(BBF)に関しては、電気過敏症患者では片方の動脈で6.25%、両方の動脈で18.75%、電気過敏症/化学物質過敏症患者では片方の動脈で5~10%、両方の動脈で25%BBF抵抗が増加していることが分かった。また、平均血流速度は、電気過敏症と電気過敏症/化学物質過敏症のグループによって、9.75%から40%の症例で正常値を下回り、5%から18.75%で正常値を上回った(表7を参照)。このことは、電気過敏症および/または化学物質過敏症では、これらの脳動脈の一方または両方においてBBFが低下している可能性を示唆している。

表7 電気過敏症32例および電気過敏症/化学物質過敏症20例における経頭蓋ドプラ超音波法による左右中大脳動脈の抵抗指数、脈動指数、平均流速の正常値との比較結果(未発表データ)

| 電気過敏症n= 32 | |||||||||

| 正常値 | 平均値±SE | 正常値以下(%) | 正常値以上(%) | ||||||

| 右と左 | 右 | 左 | 右のみ | 左のみ | 両方 | 右のみ | 左のみ | 両方 | |

| 抵抗指数 | <0.75 | 0.62 ± 0.03 | 0.65 ± 0.04 | _ | _ | _ | 6.25 | 6.25 | 18.75 |

| パルサティリティ指数 | >0.60 | 0.55 ± 0.02 | 0.55 ± 0.03 | 25 | 31.25 | 50 | _ | _ | _ |

| 平均流速 | 62 ± 12 | 59.56 ± 5.98 | 61.35 ± 5.27 | 9.75 | 9.75 | 31.25 | 3.12 | 9.25 | 18.75 |

| 電気過敏症/化学物質過敏症n= 20 | |||||||||

| 正常値 | 平均値±SE | 正常値以下(%) | 正常値以上(%) | ||||||

| 右と左 | 右 | 左 | 右のみ | 左のみ | 両方 | 右のみ | 左のみ | 両方 | |

| 抵抗指数 | <0.75 | 0.79 ± 0.09 | 0.64 ± 0.04 | _ | _ | _ | 5 | 10 | 25 |

| パルサティリティ指数 | >0.60 | 0.48 ± 0.03 | 0.61 ± 0.02 | 20 | 0 | 65 | _ | _ | _ |

| 平均流速 | 62 ± 12 | 53.03 ± 9.09 | 51.77 ± 7.63 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 5 |

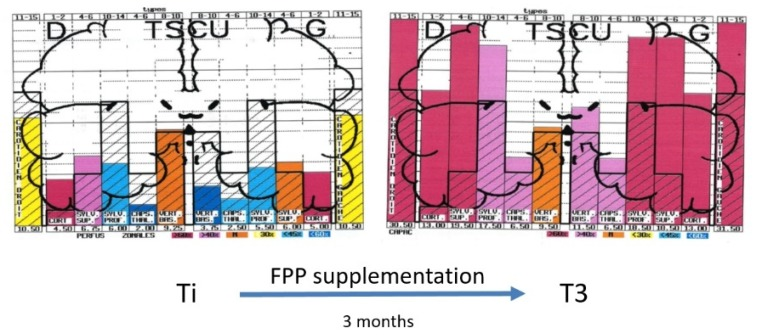

さらに,側頭葉に適用した超音波大脳断層撮影法(UCTS)[12]により,これらの葉の中大脳動脈依存組織領域,特に辺縁系や視床に相当する被殻-視床領域で平均脈波指標の著しい減少があることが示された[12]。図3に示すように、この組織低脈動は、主にこれらの葉の被殻-視床領域で検出され、電気過敏症や化学物質過敏症がこれらの2つの脳構造における毛細血管BBFの減少と関連していることを示唆し、したがって、これらは何らかの血管や神経細胞の機能障害と関連しているかもしれないという仮説が導かれる[10,11,12]。これらの異常は、アルツハイマー病や他の神経変性疾患で見られるものと類似している可能性があるため、特異的ではないが、我々は最近、UCTSが電気過敏症や化学物質過敏症の診断や客観的に治療した患者の追跡調査に使用できる最も正確なイメージング技術の1つである可能性を確認した[12]。

図3 参考文献[11,12]に従って、データベースから得られた超音波大脳断層撮影法(UCTS)を用いて、健常者(A)および電気過敏症自己申告患者(B)の両側頭葉のグローバル繊毛超音波組織脈動性を探った図の一例

測定値は脈波指数(PI)として表される。なお、AとBでは、各探索領域のPIの平均値は、大脳皮質から各側頭葉の内部まで(すなわち、右葉は左から右へ、左葉は右から左へ)記録されたものであることに注意。また、A(健常者)では、すべての値が正常PI値の中央値を超えているのに対し、B(電気過敏症自己申告者)では、いわゆる被殻視床領域(右側頭葉は第5列、左側頭葉は第2列)の値が正常値の中央値を大きく下回っており、この患者に代表されるように電気過敏症には各側頭葉における辺縁系と視床が関与している可能性が示唆されていることに注目される

しかし、このような脳の異常は大脳辺縁系や視床に限られたものではないようだ。上記のようにTDUを用いて、電気過敏症や化学物質過敏症患者では中大脳動脈のBBFが異常である可能性を示したからである。さらに、極低周波(ELF)に慢性的に曝された電気過敏症患者の機能的MRI(fMRI)を用いて、HeuserとHeuserによっても、主に前頭葉で、デフォルトモードネットワーク(DMN)の異常(特にこのDMNのハイパー結合性として)として、脳BBFの低下と関連して、これまで個別に断片的にハイパー結合した2成分で代謝過程が起こっていると報告されている[31]。例えば、図4では、異常なDMNは、前部成分と後部成分の断片的な過接続で表され、これは、両前頭葉のBBFおよび/または代謝の減少につながる可能性がある。

図4 参考文献[31]によると、電磁波への長期曝露後に電気過敏症を訴える患者における機能的MRI脳スキャンの異常

6. 診断基準

上記の臨床的、生物学的、および放射線学的調査に基づいて、現在、電気過敏症を明確に定義された新しい神経学的病理学的疾患として客観的に特徴づけ、同定するための十分な包括的かつ関連するデータが存在すると思われる。そのため、電気過敏症に罹患していると自己申告した患者については、上記の血液や尿のバイオマーカー、画像診断技術など、現在利用可能な客観的検査を用いて調査する必要がある。

臨床レベルでは、頭痛、耳鳴り、めまい、認知障害などの孤立した症状は、電磁波や化学物質への曝露が原因であると患者が言うかもしれないが、他の病態を反映している可能性があるため、診断を下すには十分とはいえない。とはいえ、電気過敏症の臨床的論拠としては、以下のようなものが考えられる。

- (1)観察された臨床症状を説明する既知の病態がないこと、

- (2)我々が同定したような症状の特徴的な関連性、特に頭痛、耳鳴り、聴覚過敏、めまい、即時記憶喪失、注意・集中力欠如の関連性は最も特徴的で再現性が高い、

- (3) EMFの影響による症状の再現性、

- (4) EMF回避の場合の症状の後退または消滅、

- (5) 最後に、最も重要だが化学物質過敏症との関連性、

があげられる。我々は、30%の症例で化学物質過敏症が電気過敏症と関連していることを示し、1999年の国際コンセンサス会議[32]で化学物質過敏症が明確に定義されたことから、この後者の関連性は、実際、電気過敏症の診断に最適な臨床基準となる可能性がある。

しかし、これらの臨床的基準の多くは主観的であるため、疾患を客観的に証明し、したがって診断を確立するには不十分である。生物学的マーカーのうち、血中ヒスタミンは、現在、アレルギーがない場合に最も有効なマーカーであり、医療現場で日常的に測定することが最も容易である。また、血中の蛋白質S100Bの増加や、GSSG、NTTなどの酸化・硝酸ストレス関連のバイオマーカーの検出も、客観的に診断に寄与する要素となり得る。ただし、30%の症例では、血中バイオマーカーが検出されなかった。したがって、臨床的な基準に加えて、TDU、fMRI、可能であればUCTSなどの画像診断技術を用いることで、電気過敏症の診断が可能である。全体として、この方法を用いることで、電気過敏症の自己申告者の約90%において、電気過敏症を客観的に診断することができた。

7. 治療と予後の進展

現在のところ、電気過敏症の標準的な治療法は確立されていない。しかし、生物学的な調査に基づいて、適応となる治療法がいくつかある。例えば、我々は、電気過敏症患者がビタミンおよび微量元素、特にビタミンDおよび亜鉛の重大な欠乏を頻繁に示すことを示したが、これは是正されるべきである[10,11,22]。血中のヒスタミンが増加している場合には、抗ヒスタミン薬も使用する必要がある。さらに、酸化的/硝酸的ストレスがある場合には、グルタチオンなどの抗酸化剤、より具体的には抗硝酸薬も使用する必要がある。さらに、図5に例示したように、発酵パパイヤ製剤(FPP)やイチョウ葉などの天然物が側頭葉の中大脳動脈依存性組織の各領域の脳脈動を回復し、それによって脳血行動態を改善し、結果として脳酸素化を改善できることを明らかにした[33]。FPPは,いくつかの抗酸化作用,抗炎症作用,免疫調整作用を有することが示されているので[34,35,36],この広く入手可能な天然物の利用を推奨する.

図5 参考文献[33]に従って、電気過敏症被験者の包含時(Ti)と発酵パパイヤ調製物(FPP)補給後(1日9g、2回に分けて摂取)3ヵ月後(T3)の両側頭葉におけるグローバルな遠心性超音波脈動をUCTSを用いてデータベースから求めた図の一例

EMFや複数の化学物質などの環境ストレス要因に対して無治療・無保護の場合、電気過敏症は、おそらくアルツハイマー病に関連すると思われる状態を含むいくつかの神経変性疾患や精神疾患に向かって進化する可能性がある。しかし、早期の治療と保護に努めた結果、データベースに登録された患者の中で、真のアルツハイマー病の発症を確認したことはない。一方、不耐症状が治療・保護後に退縮し、消失することもある。しかし、我々の経験や知識では、電磁波過敏症や化学物質過敏症関連化学物質過敏症は決して消失しない。つまり、症状としての不耐性とは異なり、電気過敏症や化学物質過敏症は何らかの不可逆的な神経学的病理状態に関連しており、強力かつ持続的な予防が必要なようである。したがって、最近の一部の主張とは異なり、これらの障害を単に機能障害に還元することはできないと考えている。

8. 提案された生理学的メカニズム

2005年の電気過敏症に関する公式声明の中で、WHOは「電気過敏症の症状を電磁波曝露と関連づける科学的根拠はない」、つまり環境要因と疾病を関連づける生理学的メカニズムが認められていないことを指摘した。これは、もはや事実ではない。電気過敏症患者[10,11,22]にみられた低レベルの炎症と酸化的/ニトロソ化ストレス関連の基本的な状態は、(1)非熱または弱い熱非電離放射線(ELFやRF EMFを含む様々な環境ストレス要因にさらされた動物 [37,38,39]とヒト[11]で実験的に証明されている)と(2)複数の人工環境化学物質 [40,41,42]、特に脳 [43,44]による有害な健康被害を裏付けるもので注目すべきものである。

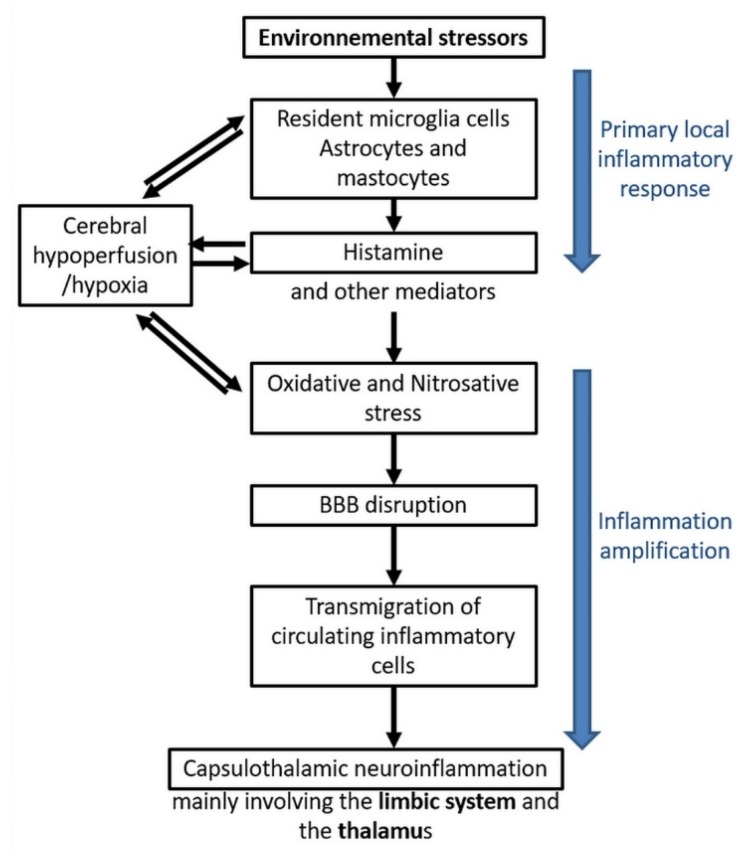

図6は、我々のものを含め、現在入手可能な公表データから、我々がこれまでに構築できたモデルの様々なステップをまとめたものである。このモデルは、電気過敏症および/または化学物質過敏症患者において明らかになった炎症および酸化/ニトロソ化ストレス過程に基づき、脳における生理的病理学的作用の発生メカニズム、ひいては電気過敏症や化学物質過敏症の発生メカニズムについて説明するものである。

図6 参考文献[10]に基づく、低悪性度神経炎症および酸化的/硝酸性ストレスによる血液脳関門の障害に基づく電気過敏症/化学物質過敏症生理病理モデル

第一段階として、環境ストレス要因が何であれ、それに対する初期の局所的な炎症反応が存在する可能性がある。常在ミクログリア細胞、アストロサイト、肥満細胞は、ヒスタミンなどの炎症メディエーターを放出し、脳の局所的な炎症プロセスに関与する最初の細胞になる可能性がある。我々のデータ[10,11,12,22,33]によれば,ヒスタミンは酸化的/硝酸的ストレスの誘発,ひいては脳低灌流を引き起こし,局所脳低酸素を引き起こす重要なメディエーターであると推測されている.

第二段階として、酸化的/硝酸性ストレスに関連したBBBの破壊を含む炎症の増幅が起こり、循環する炎症細胞が血液から脳へ移行することが可能になる。最終的には、側頭葉の視蓋部、すなわち大脳辺縁系や視床を中心に、脳内で神経炎症が起こることになる。

この包括的な生理病理学的モデルは、電気過敏症および/または化学物質過敏症患者に生じる主な臨床症状を説明できることが大きな興味である。大脳辺縁系の関与は、感情および認知病理学的変化(特に記憶喪失)の両方を説明することができ、視床の関与は、表面および深部の両方にある感性関連の異常の説明になると考えられるからである。当然ながら、神経炎症が前頭葉や視床下部にも及んでいる可能性があり[45]、さらに他の関連する臨床症状も説明できるかもしれない。

9. 病因と予防

電気過敏症の原因についてはまだ議論が続いており、電気過敏症の発生が電磁波曝露と因果関係があるという証拠はないというのが現在の制度的なメッセージである。しかし、電気過敏症患者の臨床症状発現の原因、すなわち電気過敏症発症後と、電気過敏症そのものの環境的因果関係を明確に区別していないのが現状であり、この問題に対する現在の科学文献には大きな混乱がある。実際、表8で報告したように、電気過敏症患者および電気過敏症/化学物質過敏症患者における過去の電磁波および化学物質への曝露をデータベースから検索し、レトロスペクティブに分析したところ、電磁波曝露、さらには化学物質が電気過敏症を引き起こす、あるいは引き起こす一因となることを強く示唆するいくつかの直接的および間接的論拠が現在存在していることが判明した。

表8 電気過敏症の発症に先行する、自己申告による過度の電磁波および化学物質への曝露の臨床的分析(未発表データ)。DECT-デジタル強化コードレス通信、RF-無線周波数、ELF-極低周波

| 情報源 | 電気過敏症 (%) | 周波数帯域 |

|---|---|---|

| 携帯電話 | 37 | ラジオアイソトープ |

| 携帯電話/DECT | 8 | |

| ディレクト | 7 | |

| 陰極線管 | 9 | |

| WiFi | 16 | |

| 中継用アンテナタワー | 3 | |

| 省エネランプ/携帯電話 | 1.4 | RFおよびELF |

| 高圧送電線 | 2.7 | エルフ |

| 電源トランス | 1.7 | |

| 鉄道 | 0.8 | |

| 化学物質 | 11 | |

| 特発性***。 | 2.4 |

* 低周波(LF)および高周波(RF)の両方について、過度の放射線被曝があると推定される。

さらに、不耐性という一般的な用語は、特定の環境状況で生じる臨床症状や生物学的異常を指すものであり、過敏症という用語は、実際には、患者が低用量のストレス要因に対して不耐性になるほどの臨界点まで環境耐性閾値を低下させることによって特徴づけられる特定の内因性生理病理状態として定義されるべきものである、という区別がなされるべきものである。このような区別は、たとえばアレルギー患者におけるアトピーの個別化など、医学の世界ではすでに行われていることだ。

したがって、不忍容性の概念と電気過敏症の概念の区別に同意するのであれば、電気過敏症は、患者が低線量強度の電磁波曝露に不忍容性を示すようになる不忍容性の閾値の特定の減少として定義され、化学物質過敏症(1999年にアトランタで行われた化学物質過敏症コンセンサスミーティングの報告で既に示されている)は、患者が低線量の複数の化学物質に不忍容性になる同様の生理学的状態として定義されるべきである[32]。この区別は、電気過敏症の自己申告患者において電磁波曝露下で起こりうる臨床症状を再現することを目的とした誘発試験を用いた研究のほとんどが否定的な所見を報告している理由を説明するものであろう。実際、これらの否定的な結果は、実際には、異なる受け入れがたい科学的欠陥に起因している可能性がある。(1)いわゆる電気過敏症自己申告患者における電気過敏症の定義に客観的なバイオマーカーが用いられていないため、客観的な対象基準がないこと、(2)電気過敏症患者は特定の周波数に敏感で、必ずしも他の周波数に敏感ではないこと、(3)曝露期間が概して短すぎ、評価が早すぎたこと、(4)化学物質過敏症との関連が考慮されていないこと。(5)上述のように、電気過敏症患者は認知能力に欠陥があるため、電磁波曝露と偽被曝の区別を誤る可能性がある(6)そして何よりも、環境耐性閾値の低下や、過去の苦痛の歴史からの心理的条件付けにより、偽被曝の場合に患者が肯定的に反応する可能性がある。

従って、この根拠と、動物[37,38,39,43,44]やヒト[11,14,23,24]の研究によって得られた実験証拠が、電磁波が健康に有害な影響を与えることを示しているので、電気過敏症患者に先に述べた臨床症状や生体変化を誘発する上で電磁波曝露が関与することを否定できる十分強固な科学データは現在のところ存在しない、と私達は考えている。

したがって、電気過敏症の因果関係は、別の科学的アプローチで確立されるべきものである。RFやELFは、動物だけでなく植物[48,49]や微生物[50]にも生物学的な悪影響を持続的に与えることが分かっている。ここでも、このような観察は、電気過敏症の最初の原因としてノセボ効果を仮定することを確実に否定する。実際、我々が電気過敏症患者で示した炎症および酸化・硝酸態は、これら2種類の非電離周波数(37,38,39)、特に脳で被曝した動物で実験的に得られたデータを裏付けるものであり、注目に値する[43,44]。さらに、我々がこれらの患者の特徴として示した大脳辺縁系に関連する視蓋の異常 [12,33]は、ラットにおける電磁波曝露によって引き起こされた海馬ニューロンの変化に対応していると思われる[51,52,53](※1)。

したがって、我々は、電気過敏症患者で観察された生物学的影響は、地上の無極性で連続的に放出される自然のEMFとは対照的に、電気または無線技術によって放出される人工EMFのパルスと極性の両方の特性によるものと考えている[54,55,56]。

さらに、表9に示すように、電気過敏症症例の30%において、電気過敏症は化学物質過敏症と関連しており、これらの電気過敏症/化学物質過敏症関連症例の37%では化学物質過敏症が電気過敏症の発生に先行していた。つまり、この患者群では電気過敏症が化学物質過敏症に向かって発展したケースが63%であったということだ。したがって、表8で報告したように、約11%の症例では、人工環境化学物質も電気過敏症の発症に因果関係があるものと推測される。

表9 化学物質過敏症患者が後に電気過敏症に罹患した割合と、その逆の割合

| 電気過敏症/化学物質過敏症患者総数 | 電気過敏症患者総数 電気過敏症/化学物質過敏症患者を含む*。 | |

|---|---|---|

| 化学物質過敏症患者のうち、後に電気過敏症に罹患した人の割合 | 37 | 11 |

| 電気過敏症患者のうち、後に化学物質過敏症に罹患した人の割合 | 63 | 19 |

* 電気過敏症/化学物質過敏症患者は、電気過敏症患者全体の30%を占める。

リスクを回避するためには、それらを知ることが電気過敏症および/または化学物質過敏症患者の保護対策につながる可能性があるため、これらの様々な考慮事項を無視してはならない。電磁波や化学物質をできるだけ避けること、電磁波対策衣料の使用、アースによる電荷の無害化などの対策が必要である。さらに、最も脆弱な人々、特に妊婦、乳幼児、子供、青少年に対しては、これらの条件下での無線技術の使用を制限するか、あるいは完全に避けることによって、公的な予防措置を講じる必要がある。また、ペースメーカーを装着している心臓病患者、聴覚障害者、神経変性疾患患者などの弱者に対しても、このような保護対策を講じ、実行する必要がある。

10. 世界的な健康被害

新しい無線技術や環境に導入された人工化学物質の役割を否定するもう一つの論拠 [57,58]は、表10に示すように、電気過敏症の有病率の増加は一国に限られたものではなく、これらの産業技術が普及すると同時に始まった、現在世界規模の疫病であることだ。電気過敏症発生の有病率は0.7%から13.3%と推定され、主に多くの国で人口の約3%から5%が影響を受けている(表10)。つまり、実際には世界中で数百万人が電気過敏症の影響を受けている可能性がある。

表10 世界各国における自己申告による電気過敏症患者の推定有病率。米国-アメリカ合衆国

| 国名 | 日付 | サンプル数 | 人 貢献率(%) | 電気過敏症を持つ人の割合の推定値 | 参考文献 |

|---|---|---|---|---|---|

| スウェーデン | 1997 | 15,000 (19-80) * | 73 | 1.5 | Hillert et al., 2002 [59]. |

| スウェーデン | 2010 | 3406 | 40 | 2.7 | Palmquist et al, 2014 [60]. |

| スイス | 2004 | 2048 (>14) * | 55.1 | 5 | Schreier et al., 2006 [61]. |

| スイス | 2008 | 1122 (30-60) * |

37 | 8.6 | Roosli et al., 2010 [62]. |

| スイス | 2009 | 1122 (30-60) * |

37 | 7.7 | Roosli et al., 2010 [62]. |

| ドイツ | 2004 | 30,047 | 58.6 | 10.3 | Blettner et al., 2009 [63]. |

| ドイツ | 2004 | 30,047 | 58.4 | 8.7 | Kowall et al., 2012 [64]. |

| ドイツ | 2006 | 30,047 | 58.4 | 7.2 | Kowall et al., 2012 [64]. |

| アメリカ(カリフォルニア州) | 1998 | 2072 | 58.3 | 3.2 | Levallois et al, 2002 [65]. |

| フィンランド | 2002 | 6121 | 40.8 | 0.7 | Korpinen et al., 2009 [66]. |

| グレートブリテン | 2007年以前 | 3633 | 18.2 | 4 | Eltiti et al, 2007 [67]. |

| 台湾 | 2007 | 1251 | 11.5 | 13.3 | Tseng et al., 2011 [68]. |

| オーストリア | 2008年以前 | 460 | 88 | 3.5 | Schröttner and Leitgeb, 2008 [69]. |

| 日本 | 2009年以前 | 2472 | 62.3 | 1.2 | 古林ら, 2009 [70]。 |

| オランダ | 2011 | 5789 | 39.6 | 3.5 | Batiatsas et al, 2014 [71]. |

| オランダ | 2013年以前 | 1009 | 60 | 7 | Vabn Dongen et al, 2014 [72]. |

* 正確には、含まれる患者の年齢間隔を括弧内に示している。

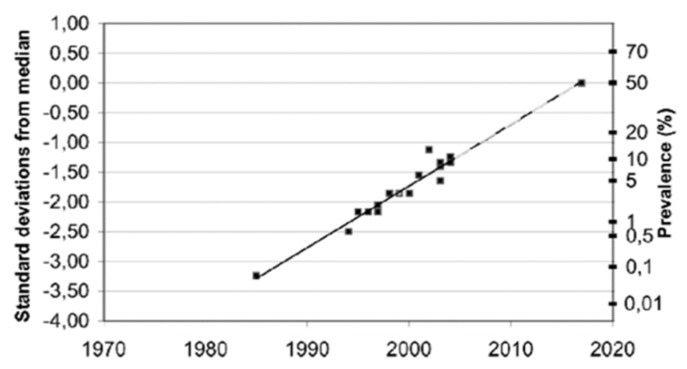

また、これらの電気過敏症有病率の報告はあくまで推定値であり、電気過敏症を明確に定義する客観的基準がないため、批判的に評価されていないが、図7で推測されるように、無線技術や工業化学物質の製造が発展し続ける限り、電気過敏症有病率は今後も増加し続ける可能性がある。

図7 参考文献[73]による、電気過敏症と考える世界中の人々の推定有病率(%)を経時的にプロットした正規分布グラフ

11. 結論

要約すると、電気過敏症は現在、明確に定義され、客観的に同定され、特徴づけられる病的な神経学的疾患として認められるに足る臨床的、生物学的、放射線学的データが存在することが示された。その結果、電気過敏症を患っていると自己申告する患者は、末梢血や尿のバイオマーカーの検出、fMRI、TDU、可能であればUCTSなどの画像技術の使用など、現在利用できる生物学的検査に基づいて診断および治療を受ける必要がある。さらに、電気過敏症が化学物質過敏症と頻繁に関連していること、また、両臨床生物学的疾患が共通の生理病理学的メカニズムと関連している可能性があることを初めて示したため、その原因が何であれ、これらは固有の神経学的病理症候群として同定できることが明らかになった。さらに、化学物質過敏症の発症は有害化学物質への曝露に、電気過敏症の発症は過度の電磁波や化学物質への曝露に起因することが示されているように、これら2つの環境ストレス要因に対する防御策を講じる必要がある。

電気過敏症は、その原因や作用機序が何であれ、今後、新たな神経病理学的疾患として認識されるべきものである。電気過敏症はすでに、世界中の何百万人もの人々を巻き込む可能性のある、現実の健康上の疫病であるため、WHOはこれを認め、WHO ICDに含めるべきであろう。我々が2015年にブリュッセルで開催した電気過敏症と化学物質過敏症に関する国際科学コンセンサス会議で述べたように、科学者たちは全員一致で、電気過敏症と化学物質過敏症をICDの別コードとして分類し、その責任を早急に果たすようWHOに要請した。そうすれば、医療界と一般市民の間でこれら2つの病的実体に関する科学的認識が高まり、電気過敏症と化学物質過敏症-が実際にユニークでよく定義され、同定できる新しい神経疾患となることから、効率的に診断・治療・予防を行える研究を育成し医療従事者の訓練につなげられる。

略語

- 6-OHMS 6-ヒドロキシメラトニン

- BBB 血液脳関門

- BBF 脳血流

- CTスキャンコンピュータ断層撮影(CT)スキャン

- DECT digital enhanced cordless telecommunications デジタル強化コードレス通信

- DMN デフォルトモードネットワーク

- 電気過敏症 電気過敏症

- 電気過敏症/化学物質過敏症 電気過敏症および多重化学物質過敏症

- EMF electromagnetic field (電磁場)

- ELF 極低周波

- fMRI 機能的磁気共鳴画像法

- GSSG 酸化グルタチオン(GSSG)

- Hs-CRP 過敏性C反応性タンパク質

- ICD 国際疾病分類

- IEI-EMF EMFに起因する特発性環境不耐性

- IgE 免疫グロブリンE

- IPCS International Program on Chemical Safety(化学物質の安全性に関する国際プログラム

- 化学物質過敏症 多重化学物質過敏症

- MRI 磁気共鳴画像法

- NTT ニトロチロシン

- PI パルスメトリック指数

- RF ラジオ周波数(Radiofrequencies

- TBARS チオバルビツール酸反応物質

- TDU 経頭蓋ドップラー超音波法

- UCTS 超音波大脳生理学的断層撮影法

- WHO 世界保健機関

- WiFi ワイヤレスフィデリティ

資金提供

本研究は,非営利の民間研究機関であるARTAC(フランス・パリ,www.artac.info),ECERI(ヨーロッパ),および一部は大里研究所(日本)の支援を受けて実施した.

利益相反

著者は利益相反を宣言しない。資金提供者は,研究のデザイン,データの収集,分析,解釈,原稿の執筆,結果の公表の決定において,いかなる役割も担っていない.