Contents

Association of Physical Activity and Cognitive Activity With Disability: A 2-Year Prospective Cohort Study

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7439227/

要旨

目的

高齢者の身体活動(PA)や認知活動(CA)は機能を維持するが、これらの活動の組み合わせが障害の発症と関連しているかどうかは不明である。本研究では、高齢者における身体活動(身体活動)および/または認知活動(認知活動)と障害の発症との関連を前向きに検討することを目的とした。

方法

これは継続的な前向きの地域密着型コホート研究であった。データ収集は健康診断によって行われた。分析可能なサンプル2668人の参加者(平均年齢=75.5歳、女性51.6%)を、加速度計で測定した中等度から活発な身体活動および認知活動スケールのスコアの四分位1(低)および2~4(高)の値に基づいて4つのグループに分類し、読書、楽しみのための筆記、クロスワードパズル、ボードゲームまたはカードゲームを含む6つの活動の頻度に基づいて、4つのグループに分類した。障害の発症は、少なくとも2年間の長期介護保険の認定によってモニタリングされた。

結果

ログランク検定により、高身体活動・低認知活動群および高身体活動・高認知活動群では、低身体活動・低認知活動群と比較して障害発症率が有意に低かった。Cox比例ハザードモデル(低身体活動および低認知活動群を参照)では、共変量を調整した後、高身体活動および高認知活動群のみが障害発症のハザード比の低下と有意に関連していた(0.51;95%CI = 0.29-0.90)。

結論

身体活動と認知活動の両方を行うことは、障害発症リスクの低減には有効であるが、身体活動と認知活動のどちらかを行うことは有効ではない。

影響

理学療法士は、この研究を参考にして、障害のリスクがある人のための介入戦略を設計することができる。

高齢化に伴い、機能低下や感覚器疾患、腰痛・頚部痛、糖尿病、認知症などの慢性疾患など多くの要因により日常生活動作(日常生活動作)が阻害される可能性が高い2 。

積極的な生活習慣は、慢性疾患の予防や機能低下の抑制に寄与する。多くの研究では、高齢者では身体活動(身体活動)が多くの慢性疾患の障害リスク(3-5)や身体機能や認知機能の低下リスク(6)を減少させることが報告されている7,8 。そこで本研究では、身体活動および/または認知活動への参加と障害の発症との関連を前向きに検討することを目的とした。

研究方法

参加者

本研究は、National Center for Geriatrics and Gerontology-Study of Geriatric Syndromesのプロスペクティブ疫学データを用いて実施された。既存文献13 に記載されているように、名古屋市の地域居住高齢者を対象に、2013 年 7 月から 12 月にかけて、対面面接と身体機能・認知機能測定検査を含む健康診断を実施した。参加資格は、年齢が70歳以上で、問診票や身体・認知機能検査の説明を理解できることとした。介護の必要性や支援がない70歳以上の緑区民2万4,271人に「国立老年医学・老年医学研究センター-老年症候群研究」への参加案内状を送付した。5257人の参加者を対象に健康診断を行った後、市区町村が管理する日本の公的介護保険制度(LTCI)で、毎月の新規発症障害を2年以上追跡した。参加者のうち、5178人が追加調査に同意し、毎日の身体活動量の測定値として加速度計を提供された。除外基準は以下の通りであった。無効な加速度計データ(n = 1980;1627人の参加者が60日以内にデータのために指定された9つの薬局を訪れていない、335人の参加者が1日10時間以上加速度計を着用していない、18人の参加者がデータリーダーの技術的なエラーを経験した健康診断の前または後60日以内にLTCIによって認定されたサポートまたはケアの必要性(n = 10自己申告による日常生活基本動作(日常生活基本動作)障害の有無(n = 5)。脳卒中、認知症、パーキンソン病を含む病歴がある(n = 227);一般的な認知障害(Mini-Mental State Examinationのスコアが21未満[n = 58]);日常生活で杖の使用が必要な14人(n = 79);歩行不能(n = 2);強い膝の痛みがある(n = 28);追跡期間中に死亡または転居した(n = 27);またはすべての変数のデータが欠落している(n = 94)。合計で2668人の参加者が解析に含まれた。すべての参加者は、参加前に書面によるインフォームドコンセントを行った。

この研究はヘルシンキ宣言で提案されたガイドラインに従って実施され、研究計画書は国立老年医学・老年医学センターの研究倫理委員会で審査され承認された。

評価

障害者の方へ

本研究では、LTCI による要介護・要支援認定を受けて障害を認定した。簡潔に言えば、訓練を受けた地方自治体の職員が本人の自宅を訪問し、現在の心身の状態(関節の麻痺と制限、動作とバランス、複雑な動作、特別な介助を必要とする状態、日常生活動作/手段的日常生活動作(IADL)、コミュニケーションと認知、行動の問題を含む7つの次元の73項目)と医療処置の利用(12項目)に関する質問紙を配布することである。この質問票の結果から、上記の7つの次元と、9つのカテゴリーの介護(グルーミング・入浴、食事、トイレ、移乗、食事、手段的日常生活動作(IADL)の介助、行動問題、リハビリ、医療行為)の推定時間について、申請者の標準化された点数を算出し、総推定介護分数に基づいて要介護度を付与する。その後、要介護認定審査会で要介護度の審査・確認が行われる。”日常生活動作の支援が必要な場合は「支援度1または2」、継続的な介護が必要な場合は「介護度1~5」とした。我々は、介護レベルに関係なく、参加者がLTCI分類に従って介護が必要と認定された時点を障害発症と定義した。

身体活動

身体活動評価は、三軸加速度計(GT40-020:花王株式会社、東京都)を用いて行った。加速度計の表示は盲検状態に設定し、入浴や水泳などの水辺活動時を除き、起床時に腰の左右どちらかに1ヶ月間装着してもらった。データリーダー「FeliCa RC-S380」(ソニー、東京都)を地域連携薬局9店舗に設置し、参加者にデータをしてもらうように指示した。加速度計データの集計基準は、加速度計を受け取ってから60日以内にデータをし、10時間以上の記録が7日以上ある者とした(非記録時間が35分以上と指定された非着用時間を除く)16。

加速度計は 身体活動 の強度を推定し、Kenz Lifecoder(株式会社スズケン、愛知県)と同様に 4 秒のエポック長で記録した17 。我々は、中等度から重度の身体活動に費やす時間を考慮した。それは、健康と老化の成功に推奨されているからである18,19。

認知活動

認知活動は、本や新聞を読む、楽しみながら書く、クロスワードパズルをする、ボードゲームやカードゲームをする、グループ考察に参加する、楽器を演奏する、という6つの活動20 の関与の頻度を評価する認知活動尺度を用いて決定された。尺度は頻度に応じて点数をつけた(毎日。7点、週に数日。週に数日:4点、週に1回:1点、月に1回:1点 1点、月に数日:4点、週に1回:1点、月に1回:0点。0点; たまに。0点;週に数日:4点;週に一度:1点;月に一度:0点;時々:0点;一度もない:0点) 合計得点は0~42点であり、得点が高いほど認知活動への参加頻度が高いことを示している。75歳以上の地域居住者469人を対象としたプロスペクティブコホート研究では、スコアの1ポイントの増加は、追跡期間中央値5.1年の間に認知症リスクの低下と有意に関連していた(ハザード比[HR]:0.93; 95% CI = 0.90-0.97)20。

身体活動および/または認知活動の組み合わせ

身体活動と認知活動のエンゲージメントレベルを特定するために、加速度計で測定した身体活動と認知活動スケールのスコアを四分位1(低身体活動/低認知活動)と四分位2~4(高身体活動/高認知活動)に二分した。その後、参加者は4つのグループに分類された:低身体活動/低認知活動、低身体活動/高認知活動、高身体活動/低認知活動、高身体活動/高認知活動。

共変量

社会統計学的特徴(年齢、性別、教育年数慢性疾患(糖尿病、心臓・心血管疾患、呼吸器疾患)の有無、2ヵ月以上続く身体のどの部位の慢性疼痛、および抑うつ症状の有無を対面面接で評価した。抑うつ症状は、15項目の老年期うつ病尺度を用いて評価され,0~15のスコアが与えられた。スコアはカットオフポイントを用いて6未満と6以上に二分化された21 。通常の歩行速度は,6.4mの歩行路で測定し,中央に2.4mの測定スペースを設け,前後に2mの加減速スペースを設けた。

統計解析

4群間のベースラインにおける参加者の特性の差を、連続変数については分散分析を、順序変数についてはχ2検定を用いて検討した。障害の累積発生率は、各群の追跡期間中にKaplan-Meier曲線を用いて評価され、その差はlog-rank検定を用いて検討された。障害発症と4群の間の関連をCox比例ハザード回帰モデルを用いて検討した。障害発症のHRおよび95%CIは、低身体活動および低認知活動群がどのように算出されたかを参照した。先行研究で歩行速度が身体活動と移動性障害の発症との関連に影響を与えたことを考慮し、22 モデル1は歩行速度を除く共変量で調整し、モデル2は歩行速度を含む共変量で調整した。すべての解析はSPSS version 25(IBM, Armonk, New York)を用いて行った。有意水準はすべての解析においてP < 0.05とした。

資金源の役割

本研究の設計・実施・報告には、資金提供者は何の役割も果たしていなかった。

研究結果

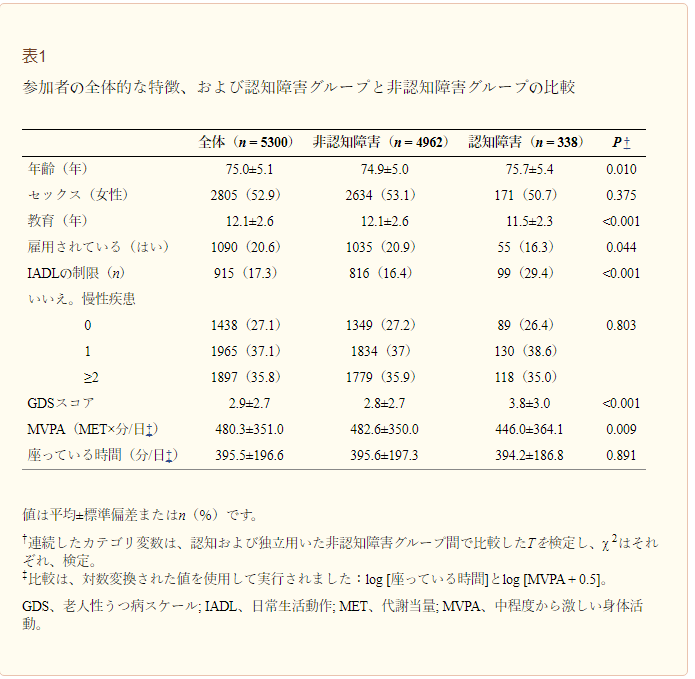

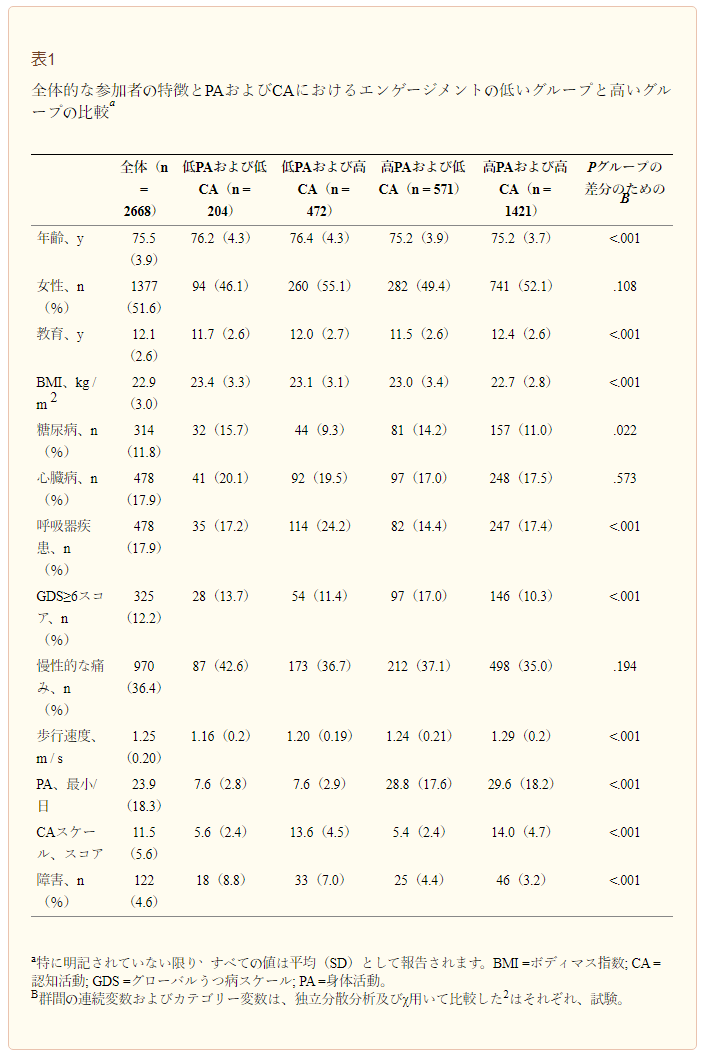

参加者2668人(平均[SD]年齢:75.5[3.9]歳、女性51.6%)の特徴を表1にまとめた。身体活動時間および認知活動スケールの平均(SD)は、それぞれ23.9(18.3)min/d、11.5(5.6)点であった。追跡期間中に障害があると認定された参加者は122名であった。障害発症者は、低身体活動・低認知活動群204人中18人(8.8%低身体活動・高認知活動群472人中33人(7.0%高身体活動・低認知活動群571人中25人(4.4%高身体活動・高認知活動群1421人中46人(3.2%)であった。ほとんどの共変量で有意な群間差があった。

表1 身体活動と認知活動aの参加者全体の特徴と低参加者と高参加者の比較

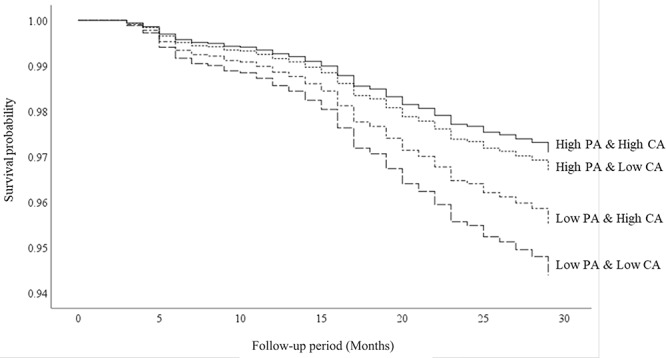

各群の累積罹患率は、低身体活動・低認知活動群が41.3/1000人年(95%CI=26.1~65.3低身体活動・高認知活動群が32.0/1000人年(95%CI=22.8~44.9高身体活動・低認知活動群が20.0/1000人年(95%CI=13.6~29.6高身体活動・高認知活動群が14.9/1000人年(95%CI=11.1~19.8)であった。Kaplan-Meier曲線では、低身体活動・低認知活動群が生存確率の最も低下を示し、次いで低身体活動・高認知活動群、高身体活動・低認知活動群、低身体活動・低認知活動群となった(図)。ログランク検定により、障害の発生率に有意差が認められた。低身体活動・低認知活動群と比較して、高身体活動・低認知活動群(P=0.016高身体活動・高認知活動群(P<0.001)では障害の発生率が有意に低かったが、低身体活動・高認知活動群では有意差は認められなかった(P=0.278)。

図

障害の発生率と身体活動(身体活動)および認知活動(認知活動)への関与の低・高さに応じた生存率を推定するためのカプランマイヤー曲線。低身体活動・低認知活動群と比較して、高身体活動・低認知活動群(P=0.016高身体活動・高認知活動群(P<0.001)では、対数順位検定で有意差が認められた。

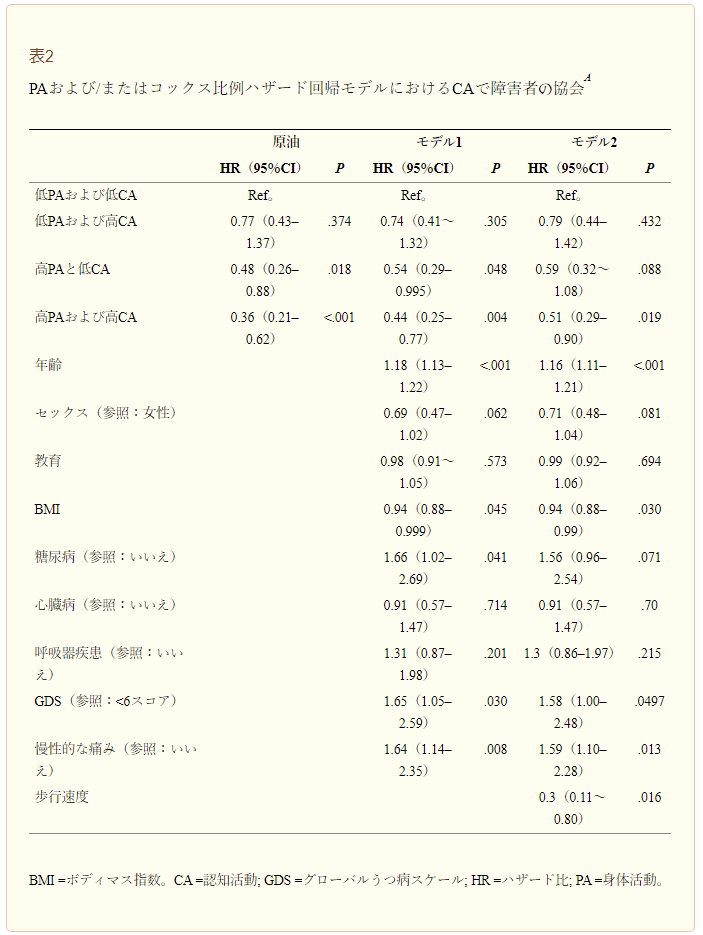

Cox比例ハザード回帰モデルでは、粗製モデルでは、高身体活動・低認知活動群と高身体活動・高認知活動群はHRの低下と有意な関連を示した(HR:0.36~0.48;すべてP<0.05;表2)が、これはモデル1と同様であった(HR:0.44~0.54;すべてP<0.05;表2)。モデル2で歩行速度も調整した後、高身体活動および高認知活動群のみが低HRと有意に関連していた(HR:0.51;95%CI = 0.29-0.90;P = 0.019;表2)。低身体活動および高認知活動群は、どのモデルにおいても障害発症との有意な関連を示さなかった。

表2 Cox比例ハザード回帰モデルにおける身体活動および/または認知活動と障害との関連性

考察

本研究では、身体活動および/または認知活動と障害の発症との関連を検討した。身体機能を含む共変量で調整したCox比例回帰モデルでは、高身体活動・低認知活動群と高身体活動・高認知活動群のみが障害発症リスクの低下と関連していたが、高身体活動・低認知活動群は低身体活動・低認知活動群と比較して障害発症率が低いことが明らかになった。

歩行速度を含むすべての共変量を調整した後、高身体活動および高認知活動を行った群のみが障害発症リスクの有意な低下を示した。ある前向きコホート研究では、日常生活基本動作および手段的日常生活動作(IADL)の機能低下と身体活動(散歩の習慣)および知的活動(年金申請書の記入、新聞、書籍、雑誌の閲覧、健康に関するニュースや番組への関心)との前向きな関連性を調査した23。この所見によれば、身体活動は日常生活基本動作の自立の要因となりうるのに対し、認知活動は日常生活動作の高レベル化の要因となりうると考えられた。本研究でLTCIで認定された障害には、日常生活基本動作と日常生活動作の自立度の低下が含まれていたため、身体活動と認知活動の両方の関与が障害発達の低下に影響を与えていることが示唆された。

高身体活動・低認知活動群は低身体活動・低認知活動群に比べて障害発症率が有意に低かったが、歩行速度を統計モデルに含める前後で障害発症との関連性が異なっていた。このことから、身体活動は身体機能の向上を介することで障害リスクの低下にプラスの効果があることが示唆された。これまでの研究では、身体活動の障害予防効果が報告されているが、高齢者を対象とした身体活動介入の無作為化比較試験の結果では、移動障害の発生率に対する身体活動介入の効果は,0.8m/s未満群では有意(HR:0.81,95%CI:0.66-0.99)でしたが,0.8m/s以上群では有意ではなかった(HR:0.88,95%CI:0.64-1.22)22。つまり、身体活動はロバストな身体機能を介した障害発症の減少と関連しており、特に身体機能が弱っている人にとっては障害発症の予防に効果的であると考えられる。今回の研究では、歩行速度が低い被験者(0.8m/s未満、n=26)のサンプルサイズでは解析が不十分であった。さらなる研究により、身体活動と身体機能を介した障害との関連を明らかにすべきである。

認知活動が高く、身体活動が低いグループは、障害発症リスクの低下とは関連していなかった。我々の知る限りでは、認知活動と障害発症との間の独立した関連は十分に検討されていない。本研究で評価された認知活動は、主に認知刺激を含む静的な活動と、おそらくわずかな身体刺激を伴うものであったため、認知活動が高く、身体活動が低いと、障害発症リスクを低下させる効果はないかもしれない。しかし、認知活動が豊富で身体活動が少ないことが障害発症と関連していないと結論づけるのは早計である。また、今回の研究では、平均歩行速度(平均[SD]=1.25 [0.20] m/s)から判断して全体的に比較的健康であったため、2年間の追跡期間では障害発症を観察するには短すぎるかもしれない27 。

本研究の強みは、加速度計を用いた客観的な身体活動の評価が自己申告による評価とは異なり、内在する想起バイアスがないことである。大規模なサンプルを用いたプロスペクティブ研究のデザインにより、身体活動および/または認知活動と障害の発達との因果関係を議論することができた。限界は、この研究のサンプルが地域社会から無作為に募集されたことである。参加者のほとんどは比較的健康であり、障害の発生率は一般集団よりも低い可能性がある。もう一つの限界は、2年間の追跡調査期間が比較的短かったことである。追跡期間が長くなると、身体活動および/または認知活動と障害の発症との関連性が異なるかどうかを検証する必要がある。また、本研究における障害の定義は機能低下の範囲が広く、身体活動と認知活動がそれぞれどのような機能に影響を与えているかの解釈が困難であった。

結論

少なくとも2年間の追跡調査期間中の観察によると、より高いレベルの身体活動と認知活動を行うことは、障害の発症を減らすのに有効であった。身体活動または認知活動のいずれかを実施した場合、身体活動は身体機能を介した障害発症リスクの低下と関連しているが、認知活動はリスクを低下させない。