Contents

アロマオイルの医療効果(認知症予防・アルツハイマー)

視覚は理性であり、触覚は本能であり、嗅覚は直感である。

メイソン・クーリー

概要

アロマセラピーの臨床研究数

エンッセンシャルオイル、アロマセラピーについての医療文献を調べてみた。

アロマセラピーの流行とともに、2000年代降、アロマオイルについての研究は急増したものの、臨床研究の数はそれほど多くあるわけではない。

PubMed全体でアロマセラピー(aroma therapy )で検索すると1190件ヒット

認知症(dementia)を加えると85件

しかし、臨床試験が行われたもので検索すると認知症で17件、アルツハイマーでは6件、、

その中からさらに信頼性の高い研究だけを抜き出すと、アロマセラピーについての情報は非常に限られたものになる。

謎がまだまだ多いアロマの効果

また、ほとんどのアロマオイルは、数十種類の薬効をもつ複合的な化合物のため、主要な成分の作用機序や因子は推定されているが、よくわかっていない未知の成分もあり、それらがどう作用しているかよくわからない。

おまけに、アロマセラピーの臨床結果のバラつき方にも不可解な点があり、まだ全体的な知識理解ができていない、というかアロマの成分や、嗅覚の情報処理システムにもまだ謎な点が多い。

漢方・ハーブもそうだが、主要な標的分子への作用とは別に、複合的な働きによる効果があるのではないかと推測される。

標的型の医学研究になじまないアロマセラピー

先に感想を述べてしまうと、この記事では文献を網羅的に取り上げているものの、「このアロマオイルに含まれる◯◯成分が◯◯の経路を刺激し◯◯に効果を及ぼす」という、単一標的型思考はアロマセラピーのもつ基本思想にはなじまない印象をもった。

それは研究の意味が無いというわけではけしてない。むしろ逆で、研究を読み解いていくことで、アロマセラピーが元々もっていた本質的な治癒の力というものが、現代のライフスタイルの中で削げ落とされてしまっていることに気がつくようなところがある。

研究の成果から間接的に読み取れることを、伝統的な知恵と柔軟に組み合わせていくことで、アロマセラピーが単なる流行に終わらず、長期政権となる可能性もあるのではないか、と思っている。

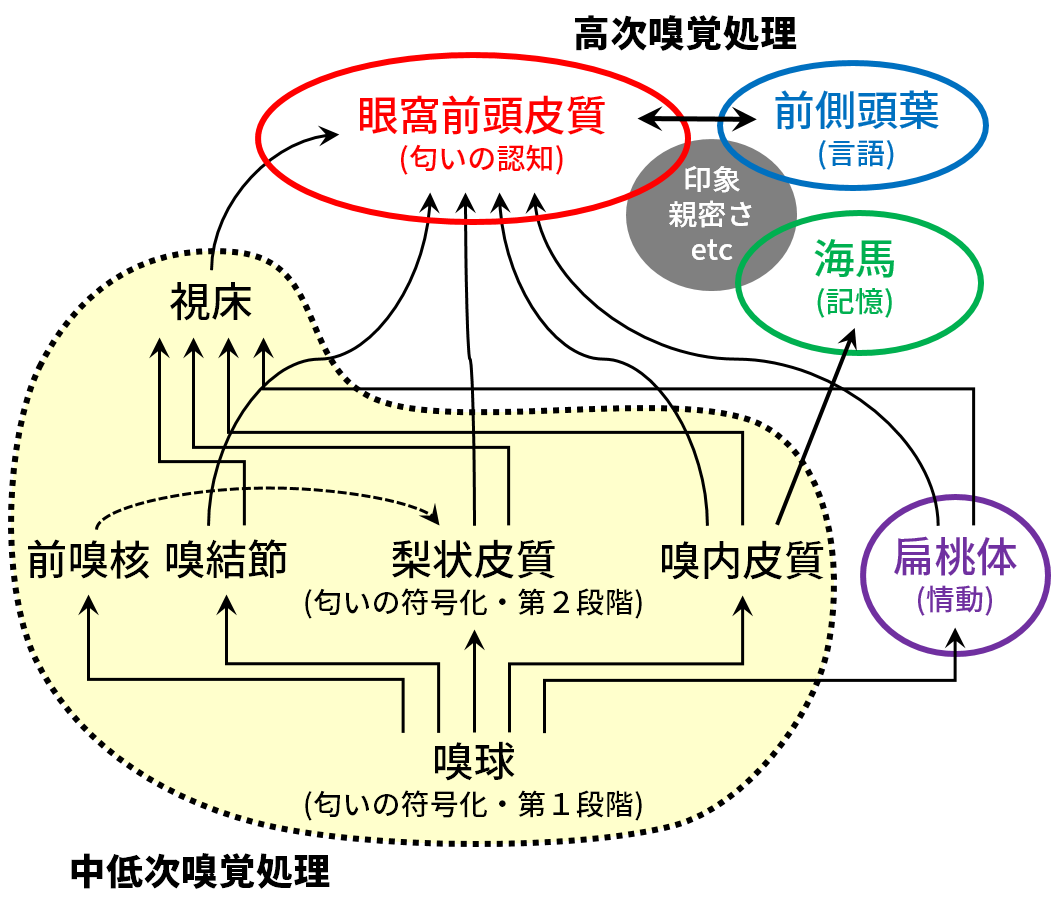

嗅覚の仕組み

嗅覚は鼻腔奥にある嗅細胞が、化学物質を受け取り電気信号に変換して脳に伝えられることで生じる感覚

gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14453/slides/12/index_46.html

味覚との比較で言うと、味覚が直接対象に触れなければならないのに対して、嗅覚は遠くからでも受け取ることができる。遠隔性のある感覚器官

食べ物が腐敗していないか、そもそも目の前にあるものが食べれるものなのか、など味覚の偵察係でもある。

また、嗅覚から血のつながった母親、父親、子どもの違いも識別することもできる! ※義理の子どもの違いや、異母兄弟は嗅覚によっては検出できない。

嗅覚受容体数

ヒトの嗅覚受容体は347種類

※一種類の嗅覚受容体に一種類の物質が結合するわけではなく、類似する複数の分子化合物が1つの嗅覚受容体に結合することもあれば、1つの分子化合物が複数の嗅覚受容体に結合することもある。

※ちなみに、最も嗅覚受容体の種類が多い動物はアフリカゾウの1948個 イヌは811個とゾウ倍差で負けている。

人間の嗅覚は、匂いに敏感でない人でも8000万種類の香りの区別が可能!

匂いに敏感な人は、1000兆種類の香り!を区別することができる。(本当か?)

www.sciencemag.org/news/2014/03/human-nose-can-detect-trillion-smells

嗅覚領

gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14453/slides/12/index_46嗅覚.html

脳の嗅覚領

嗅球、前梨状皮質、扁桃核内側部、眼窩前頭皮質外側部、視床内側核、眼窩前頭皮質中央部、

匂いの種類によって、脳内の応答する場所が異なる!

嗅細胞の寿命は20~30日

嗅覚受容神経は4000万個 (ミエリン鞘を持っていない)

ja.wikipedia.org/wiki/%E5%97%85%E8%A6%9A

匂いと記憶

gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14453/slides/12/index_46嗅覚.html

嗅覚系は、脳の、他の感覚器ではアクセスできない感情を司る中心部位に直接アクセスできる、単純な神経回路をもつ進化的に古い感覚器である

プルースト効果

視覚や聴覚に比べて、嗅覚は記憶をより強く呼び起こすことがわかっている。

嗅覚刺激が時間的、空間的な文脈の条件付けと関わっている可能性がある。また、嗅覚によって活性化される梨状皮質は恐怖学習と関わっているともされている。

www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK55967/

www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK55967/

嗅覚の無意識の影響

洗剤の香りに曝露された謙譲な参加者は、臭いの認識をしていないにも関わらず、食事環境をより清潔に保つ行動が見出された。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16137254

無意識的な嗅覚と意識的な嗅覚では単語の符号化情報処理が異なる可能性

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12421654

嗅覚処理は新皮質に小スペースが割り当てられており、意識的な臭いの嗅ぎ分けなどのトレーニングは、脳の機能的な変化に影響を与える可能性があるかも。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3814809/

嗅覚関連部位とアルツハイマー病

www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~okamoto/lab-content.html

嗅内皮質(嗅内野)

※嗅内皮質と嗅内野は同義語

アルツハイマー病で最初に神経細胞死が起きるのは、嗅内皮質である。(海馬ではない)

嗅内皮質という名前は紛らわしいのだが、実は、嗅覚に直接的に関わる脳部位ではない。しかし匂いの符号化に関わる嗅球と接しているため、嗅覚からの刺激の一経路として関わっている。

そういったことから嗅内皮質の細胞喪失が、嗅覚機能の障害につながると考えられている。

まだ嗅内皮質の役割はよく分かっていない面もあるのだが、知られている役割としては、海馬からの入出力のゲートとしてエピソード記憶の機能にも関与しているらしい。

なぜ嗅内皮質がアルツハイマー病患者において、最初に障害を受けるのかもよくわかっていない。

また、正確には、マイネルト基底核、青斑核、嗅内皮質の3つ神経細胞がほぼ同等に衰えていくのだが、最新の知見ではマイネルト基底核、青斑核のどちらかが、嗅内皮質に先行して変性・脱落していくのではないかといった研究もある。

嗅内皮質で神経細胞が死ぬことで、信号の受け取りや送り出しができなくなり、その神経細胞死が海馬にも及ぶ。海馬での近時記憶が作られにくくなり、記憶、学習障害を起こすようになる。

嗅内皮質の厚さは認知機能低下速度と関連

嗅内皮質の厚みはMMSE、ADAS-cogなどの認知機能テストと有意に関連しており、薄いと初期の高い重症度、そして1年後の認知機能低下が大きくなることが示されている。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047370

扁桃体

嗅覚刺激は、嗅内皮質だけでなく、扁桃体、梨状皮質へもダイレクトに刺激が伝わる。

それに対して、他の味覚や視覚、聴覚、触覚による刺激は、すべて、視床、大脳新皮質を経由して刺激が与えられる。

扁桃体はヒトの情動に関わる脳部位であり、アルツハイマー病患者では嗅内皮質に次いで、海馬と並んで神経細胞脱落が起こるところでもある。

視床は、意識と深く関わる情報処理システムであるため、香りを除く四感による刺激は意識されやすいが、香りは主観的な意識に強く感知されずに、大脳へ情動反応を呼び起こすことができる。

そのため、理性的な判断や意識的な気づきがなくても、行動に影響をおよぼす可能性がある。

嗅覚機能の低下

嗅覚能力と認知機能障害

ヒトの認知機能障害は、嗅覚能力の喪失によって反映される。

扁桃体、嗅内皮質、海馬、眼窩前頭皮質

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23769725

発症10年前から始まる機能低下

アルツハイマー病発症の 8~10年前に嗅内皮質、2~4年前に海馬、3年前に扁桃体がに有意な萎縮変化を示す。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25101236

重度のアルツハイマー病患者でも萎縮は続く

扁桃体、嗅内皮質、海馬、の萎縮は、重度のアルツハイマー病患者においても変化が続いている。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28459000

(重度に進行した患者であっても、扁桃体、嗅内皮質、海馬をターゲットとした治療は有意義かもしれない)

アロマオイルセラピーの効果・メカニズムまとめ

幸福は香水のようなものである。

人に振りかけると自分にも数滴は必ずかかる。

生理学的作用

・アロマオイルセラピーは認知症患者の周辺症状を緩和する非薬物療法として知られているが、理論的には神経保護効果、抗アミロイド効果がある。

・認知機能改善の主要なメカニズムは(アリセプトなどAchE阻害剤の作用として知られる)コリン作動性によるものと推定されている。

・ラベンダーはHSP70発現、GABA作動性シナプス調節、NMDA受容体拮抗といった認知機能改善において重要となる抑制系作用がある。弱いコリン阻害作用があるため大量に与え続けるのは良くないだろう。夜に用いるというプロトコルは正しそうだ。

・ローズマリーはKeap1/Nrf2経路の活性化によるニューロン保護効果、カルノシン酸のα-セクレターゼを増強作用、1,8-シネオールがアセチルコリンエステラーゼ阻害作用をもつ。

直接的効果 + プラセボ のハイブリッド効果(プラセボ 2.0)

重度の認知症患者は嗅覚を消失しているが、それでもアロマセラピーに効果がある!? ある論文では二重盲検ができないことが影響しているかもしれないことが示唆されている。

介護者は匂いがわかってしまうため、その影響が患者に及ぶ!

だからこそ一般的な臨床研究は二重盲検が前提となるのだが、

アロマの拡散能力(介護者にも重要)

安全性(副作用の低さ)

公共的に許容・認知されている(使いやすい)

という特性を考えれば、むしろその諸特性を積極的に活かすべきではなかろうか。

主観的に認識しているとは限らないプラセボ効果

興味深いのは、主観的な改善の感覚と実際の認知機能の改善効果は一致を見せない。にも関わらず、アロマオイルの主観的な認識がアロマオイルの効果を増強させる!?

プラセボ < アロマオイルグループ < アロマオイル+「ポジティブな認識」

と、ポジティブな認識を持つことが、アロマを嗅いだもたないグループよりも大きな改善効果を見せているため単純なプラセボ効果とも言えない。

アロマを使用中「アロマが部屋の中に広がっている」「アロマが身体に良い作用をもたらす」というポジティブなイメージをもつことは、アロマの効果を最大化させる上で大事なことのようだ。

呼吸パターンの変化

また、匂い、知覚は呼吸パターンにも大きな影響を与えることがわかっている。こ

アロマをかぐ行為によって匂いの分子がより多く嗅神経の受容体に届き、嗅覚辺縁領域を活性化させる。そして大脳辺縁系への刺激によって無意識に変化する。

このことにより呼吸はゆっくりとした深呼吸となり、自律神経への影響も与える。

これはアロマテラピーが疼痛感覚を軽減するメカニズムのひとつかもしれない。

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21939499/

れはプラセボ群でも生じうるが、こういった生理学的な変化を単純にプラセボ効果だからと排除してしまうのはいかがなものだろうか。

患者と介護者全員への影響

プラセボグループの大幅な改善も無視できず、逆手をとって介護者や患者グループへのアロマオイルにより集団へのプラセボ効果を狙うという考え方もできる。

アロマのプラセボ効果は倫理的に許容されやすく、副作用がほとんど見られないのもアロマセラピーのメリット。

噴霧の場合、介護者も含めた集団全員に、まとめて効果を及ぼすことができるという利便性が大きい

一度に多くの人へ作用させることができるのがアロマの特性であり、介護者を含めた集団プラセボによる相互影響効果を安易にプラセボだといって片付けてはいけない。

匂いをかぐ環境や雰囲気も大事

嗅覚刺激は空間的、時間的な文脈を伴う環境と条件付けされやすいため、環境的なストレスや恐怖のある状況で使用すると、香りが嫌なことと条件付けされて逆効果になってしまう可能性もある。

アロマを使うにあたっては、基本リラックスできるような環境整備がまず先であり、上乗せ効果として考えるべき。

そして介護者にもアロマを使うことで、全体の相乗効果がポジティブな方向へと条件付けされうる。この場合は長期使用によって真の効果を発揮し始めるだろう。